专项2 实验探究题 2024-2025学年沪粤版八年级物理上册(无答案)

文档属性

| 名称 | 专项2 实验探究题 2024-2025学年沪粤版八年级物理上册(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 685.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-05 16:23:17 | ||

图片预览

文档简介

专项2 实验探究题

为了认识声音,某实验活动小组设计了以下实验对声音进行探究.

(1)如图甲所示,敲响音叉后,用悬挂着的轻质小球接触正在发声的音叉,轻质小球会被弹开.通过这一现象,你能得出的结论是:声音是由物体 产生的.实验中,悬挂着的轻质小球的作用是 (填字母).

A.延长音叉的振动时间

B.把音叉的微小振动放大,便于观察

(2) 如图乙所示,把正在发声的发声器放在垫了棉花的底座上,盖上透明罩,通过橡胶管与注射器相连,然后把注射器活塞向外拉,将透明罩内的空气抽出,发现听到的声音逐渐变小,再把注射器活塞向内按压,向透明罩内充入空气,发现听到的声音逐渐变大.这个现象说明: .

如图所示,微风吹过,金属管风铃发出悦耳的声音,小明想探究金属管发出声音的频率与金属管长度、直径的关系.他选取了材料与管壁厚度都相同的三根金属管,将它们用细线悬挂,用同样大小的力敲击后,测每根金属管发出声音的频率,数据如表:

编号 长度/ cm 直径/ cm 频率/ Hz

1 20 1.5 2215

2 30 1.5 1557

3 30 2.5 768

(1)三根金属管中发声音调最低的是 号.

(2)选用1、2号两根金属管进行探究,可以得出的结论是其他条件相同时,金属管越长,音调越 ,要探究频率与金属管直径的关系,应选用 号两根金属管,可以得出的结论是其他条件相同时,金属管直径越大,音调越 .

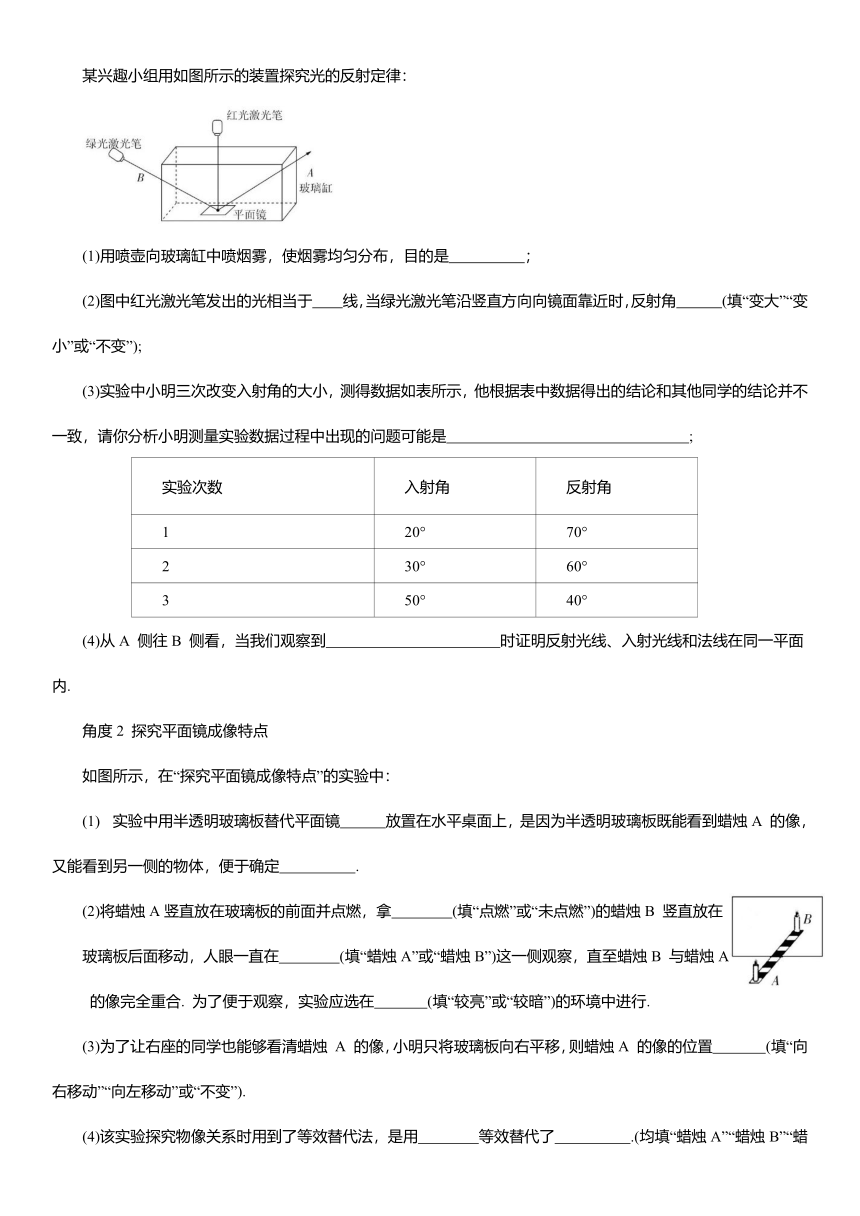

角度1 探究光的反射定律

某兴趣小组用如图所示的装置探究光的反射定律:

(1)用喷壶向玻璃缸中喷烟雾,使烟雾均匀分布,目的是 ;

(2)图中红光激光笔发出的光相当于 线,当绿光激光笔沿竖直方向向镜面靠近时,反射角 (填“变大”“变小”或“不变”);

(3)实验中小明三次改变入射角的大小,测得数据如表所示,他根据表中数据得出的结论和其他同学的结论并不一致,请你分析小明测量实验数据过程中出现的问题可能是 ;

实验次数 入射角 反射角

1 20° 70°

2 30° 60°

3 50° 40°

(4)从A 侧往B 侧看,当我们观察到 时证明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

角度2 探究平面镜成像特点

如图所示,在“探究平面镜成像特点”的实验中:

实验中用半透明玻璃板替代平面镜 放置在水平桌面上,是因为半透明玻璃板既能看到蜡烛A 的像,又能看到另一侧的物体,便于确定 .

(2)将蜡烛A竖直放在玻璃板的前面并点燃,拿 (填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛B 竖直放在玻璃板后面移动,人眼一直在 (填“蜡烛A”或“蜡烛B”)这一侧观察,直至蜡烛B 与蜡烛A 的像完全重合. 为了便于观察,实验应选在 (填“较亮”或“较暗”)的环境中进行.

(3)为了让右座的同学也能够看清蜡烛 A 的像,小明只将玻璃板向右平移,则蜡烛A 的像的位置 (填“向右移动”“向左移动”或“不变”).

(4)该实验探究物像关系时用到了等效替代法,是用 等效替代了 .(均填“蜡烛A”“蜡烛B”“蜡烛A 的像”或“蜡烛B的像”)

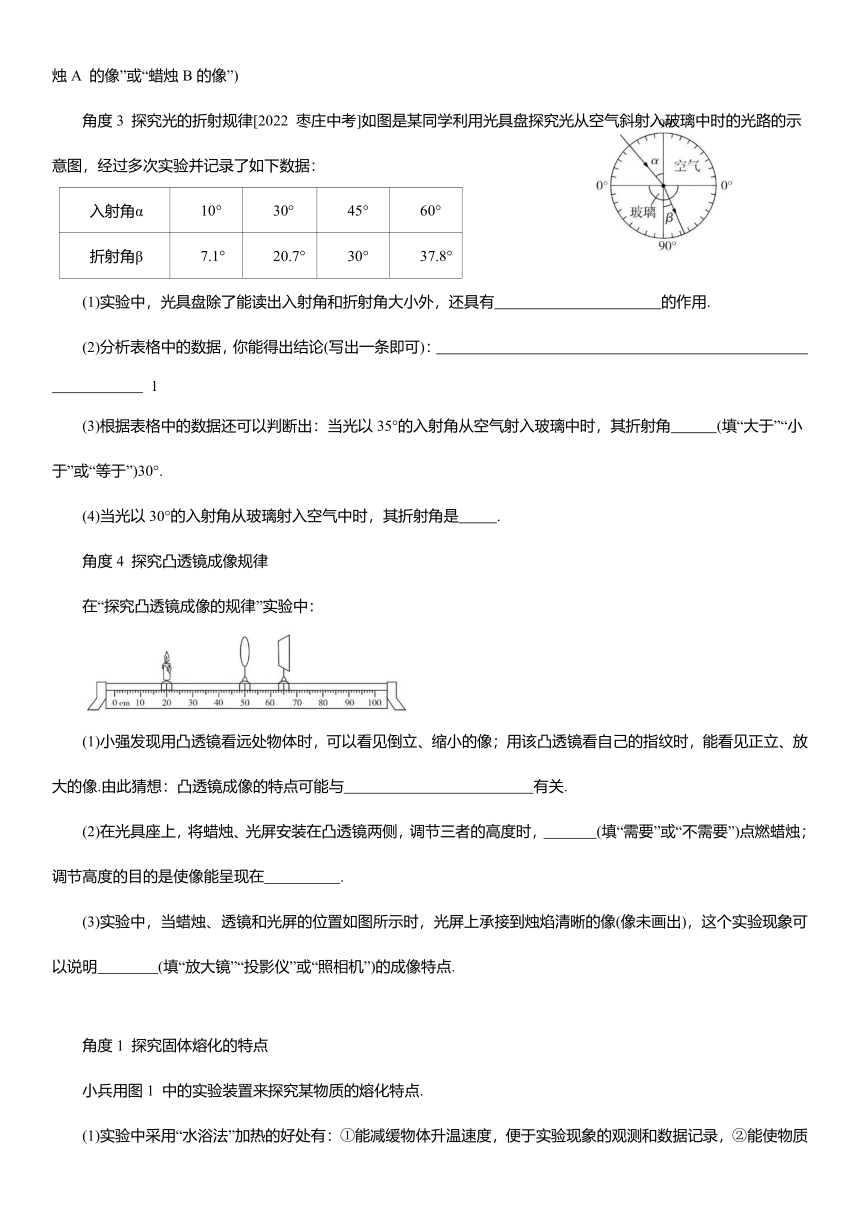

角度3 探究光的折射规律[2022 枣庄中考]如图是某同学利用光具盘探究光从空气斜射入玻璃中时的光路的示意图,经过多次实验并记录了如下数据:

入射角α 10° 30° 45° 60°

折射角β 7.1° 20.7° 30° 37.8°

(1)实验中,光具盘除了能读出入射角和折射角大小外,还具有 的作用.

(2)分析表格中的数据,你能得出结论(写出一条即可): 1

(3)根据表格中的数据还可以判断出:当光以35°的入射角从空气射入玻璃中时,其折射角 (填“大于”“小于”或“等于”)30°.

(4)当光以30°的入射角从玻璃射入空气中时,其折射角是 .

角度4 探究凸透镜成像规律

在“探究凸透镜成像的规律”实验中:

(1)小强发现用凸透镜看远处物体时,可以看见倒立、缩小的像;用该凸透镜看自己的指纹时,能看见正立、放大的像.由此猜想:凸透镜成像的特点可能与 有关.

(2)在光具座上,将蜡烛、光屏安装在凸透镜两侧,调节三者的高度时, (填“需要”或“不需要”)点燃蜡烛;调节高度的目的是使像能呈现在 .

(3)实验中,当蜡烛、透镜和光屏的位置如图所示时,光屏上承接到烛焰清晰的像(像未画出),这个实验现象可以说明 (填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)的成像特点.

角度1 探究固体熔化的特点

小兵用图1 中的实验装置来探究某物质的熔化特点.

(1)实验中采用“水浴法”加热的好处有:①能减缓物体升温速度,便于实验现象的观测和数据记录,②能使物质 .

(2)实验表格如表所示,则表格中(a)、(b)两处应填写 和 .

时间/ min 0 2 4 6 8

(a)

(b)

(3)实验中,他所测得的温度值比真实值要高,则他可能是按图2中的 (填“A”“B”或“C”)方法进行读数的.

(4)他改正了错误的读数方法后,又正确地进行了实验,并根据所记录的实验数据描绘出该物质的温度随时间变化的关系图像,如图3所示.

①由图像可知,该物质是 (填“晶体”或“非晶体”);

②第6 min 时,该物质 (填“继续”或“不再”)吸热,熔化过程持续的时间是 min;

③在第7 min 时,若将试管从温水中取出,并立即放入熔点为-4℃的盐冰水混合物中,此时试管中该物质的温度 (填“升高”“降低”或“不变”).

角度2 探究水沸腾时温度变化的特点

“探究水沸腾时温度变化的特点”实验.

(1)在安装器材时出现如图甲所示的情形,应调 (填“铁杆a”或“铁圈b”)更合理.

(2)器材调整好后,用酒精灯给烧杯中的水加热,当水温接近90 ℃时每隔0.5 min 记录一次温度,并观察水中发生的变化.实验数据如下表所示.

时间/ min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 …

温度/℃ 90 92 94 96 97 98 98 98

(3)观察到从2.5 min开始,水中产生大量气泡,不断上升、 (填“变大”或“变小”),到水面破裂开来.

(4)结合实验现象和收集到的数据,得出水沸腾时温度变化的特点是 .

(5)实验结束后,某实验小组利用如图乙所示的装置探究水沸腾的条件.加热一段时间后,观察到烧杯中的水沸腾,但试管中的水始终没有沸腾,A、B两支完全相同的温度计示数均为98 ℃,并保持不变.接着,小辉在烧杯的水中加入少量食盐后,发现试管中的水开始沸腾,温度计 B的示数如图丙所示,为 ℃,此时温度计A的示数为 ℃.结合上述现象得出水沸腾的条件是 .

角度1 测量固体的密度

某物理兴趣小组进行了鹅卵石密度的测量.

(1)小明在调节天平平衡时,将游码移动到标尺左端的零刻度线后,发现指针如图甲所示,则接下来他应向 (填“左”或“右”)调节平衡螺母.

(2)小明用天平称量鹅卵石的质量时,在将最小的砝码放入右盘后,指针由分度盘中央刻度线的左侧转至右侧.此时小明取下最小的砝码,下一步操作是 (填“A”或“B”).

A.调节平衡螺母 B.调节游码

(3)当横梁再次平衡时,砝码及游码的位置如图乙所示,用细线系住鹅卵石轻轻放入盛有30 mL 水的量筒中,静止时液面位置如图丙所示,则鹅卵石的密度是 kg/m .

(4)小亮的鹅卵石放不进量筒,他用烧杯和水也测出了鹅卵石的密度,他的实验如下:

①用天平测出鹅卵石的质量m ;

②向烧杯中加入适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量m ;

③如图丁所示,烧杯放在水平桌面上,用细线系住鹅卵石轻轻放入烧杯中,使鹅卵石浸没在水中,在烧杯壁上标记出水面的位置;

④将鹅卵石从水中取出后,向烧杯内加水至标记处,再用天平测出烧杯和水的总质量m ;

⑤鹅卵石密度的表达式ρ= (用字母m 、m 、m 和ρ水 表示).

角度2 测量液体的密度

用天平和量筒测量某种饮料的密度.

(1)将天平放在水平台上,游码归零,发现指针指在分度盘的右侧,如图甲所示,则应将平衡螺母向 (填“左”或“右”)调节使天平平衡.

(2)如图乙所示,测得烧杯和饮料的总质量为 g;向量筒中倒入部分饮料,如图丙所示,量筒中饮料的体积为 mL;用天平测得烧杯和剩余饮料的总质量为40 g,则饮料的密度为 kg/m .

(3)只利用天平、两个完全相同的空烧杯和适量的水也能测量出饮料的密度,步骤如下:

①调好天平,测出一个烧杯的质量为m ;

②将一个烧杯装入适量的水,测出烧杯和水的总质量为m ;

③在另一个烧杯中装同样高度的饮料,测出烧杯和饮料的总质量为m ;

则烧杯内饮料的体积V= ,密度ρ= .(两空均用已知量的字母表示,ρ水 已知)

小华偶然间沿竖直方向向下看,看到放在玻璃砖下面的字发生了错位.

物体的位置

2.13cm一块玻璃砖时像的位置

2.15cm两块玻璃砖时像的位置

2.35cm三块玻璃砖时像的位置

戊

(1)他想光斜射时才发生偏折,才会出现“池底变浅”的现象.那么,光在垂直入射时,光线不再偏折,还会有“池底变浅”的现象吗 上述过程,在科学探究中叫做 (填“提出问题”“设计实验与制订计划”或“分析与论证”).

(2)①联想到“平面镜成像”找像位置的方法,于是他按如图甲所示将玻璃砖紧贴物体摆放在水平桌面上的一张白纸上,标记出物体的位置.按照图乙的方式沿水平方向观察物体(观察上面的条形码).当看到物体经玻璃砖成的像时,前后移动小卡片,使小卡片与像在同一个平面上,将小卡片此时的位置标记在白纸上,这样就找到了放置一块玻璃砖时 的位置.

②随后,他将玻璃砖离开物体向观察者移动一小段距离后进行观察,发现像的位置不变,说明玻璃砖与物体的距离 (填“会”或“不会”)影响成像位置.

(3)为了观察不同厚度玻璃砖的成像情况,他将第二块相同玻璃砖紧贴在第一块后面,如图丙所示,观察并记录像的位置;他再将第三块相同玻璃砖紧贴在前两块后面,如图丁所示,观察并记录像的位置.记录的数据如图戊所示.

①分析图戊的数据可知,用一块玻璃砖观察时,像与物体的距离是 cm.

②三次实验都说明了光在垂直入射时,像的位置会 (填“靠近”或“远离”)观察者.

(4)从图戊的实验数据还可以得出:玻璃的厚度越厚,像与物的距离越 .

(5)从以上探究可知,从竖直方向看到的池底比它的实际位置 (填“浅”或“深”).

为了认识声音,某实验活动小组设计了以下实验对声音进行探究.

(1)如图甲所示,敲响音叉后,用悬挂着的轻质小球接触正在发声的音叉,轻质小球会被弹开.通过这一现象,你能得出的结论是:声音是由物体 产生的.实验中,悬挂着的轻质小球的作用是 (填字母).

A.延长音叉的振动时间

B.把音叉的微小振动放大,便于观察

(2) 如图乙所示,把正在发声的发声器放在垫了棉花的底座上,盖上透明罩,通过橡胶管与注射器相连,然后把注射器活塞向外拉,将透明罩内的空气抽出,发现听到的声音逐渐变小,再把注射器活塞向内按压,向透明罩内充入空气,发现听到的声音逐渐变大.这个现象说明: .

如图所示,微风吹过,金属管风铃发出悦耳的声音,小明想探究金属管发出声音的频率与金属管长度、直径的关系.他选取了材料与管壁厚度都相同的三根金属管,将它们用细线悬挂,用同样大小的力敲击后,测每根金属管发出声音的频率,数据如表:

编号 长度/ cm 直径/ cm 频率/ Hz

1 20 1.5 2215

2 30 1.5 1557

3 30 2.5 768

(1)三根金属管中发声音调最低的是 号.

(2)选用1、2号两根金属管进行探究,可以得出的结论是其他条件相同时,金属管越长,音调越 ,要探究频率与金属管直径的关系,应选用 号两根金属管,可以得出的结论是其他条件相同时,金属管直径越大,音调越 .

角度1 探究光的反射定律

某兴趣小组用如图所示的装置探究光的反射定律:

(1)用喷壶向玻璃缸中喷烟雾,使烟雾均匀分布,目的是 ;

(2)图中红光激光笔发出的光相当于 线,当绿光激光笔沿竖直方向向镜面靠近时,反射角 (填“变大”“变小”或“不变”);

(3)实验中小明三次改变入射角的大小,测得数据如表所示,他根据表中数据得出的结论和其他同学的结论并不一致,请你分析小明测量实验数据过程中出现的问题可能是 ;

实验次数 入射角 反射角

1 20° 70°

2 30° 60°

3 50° 40°

(4)从A 侧往B 侧看,当我们观察到 时证明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

角度2 探究平面镜成像特点

如图所示,在“探究平面镜成像特点”的实验中:

实验中用半透明玻璃板替代平面镜 放置在水平桌面上,是因为半透明玻璃板既能看到蜡烛A 的像,又能看到另一侧的物体,便于确定 .

(2)将蜡烛A竖直放在玻璃板的前面并点燃,拿 (填“点燃”或“未点燃”)的蜡烛B 竖直放在玻璃板后面移动,人眼一直在 (填“蜡烛A”或“蜡烛B”)这一侧观察,直至蜡烛B 与蜡烛A 的像完全重合. 为了便于观察,实验应选在 (填“较亮”或“较暗”)的环境中进行.

(3)为了让右座的同学也能够看清蜡烛 A 的像,小明只将玻璃板向右平移,则蜡烛A 的像的位置 (填“向右移动”“向左移动”或“不变”).

(4)该实验探究物像关系时用到了等效替代法,是用 等效替代了 .(均填“蜡烛A”“蜡烛B”“蜡烛A 的像”或“蜡烛B的像”)

角度3 探究光的折射规律[2022 枣庄中考]如图是某同学利用光具盘探究光从空气斜射入玻璃中时的光路的示意图,经过多次实验并记录了如下数据:

入射角α 10° 30° 45° 60°

折射角β 7.1° 20.7° 30° 37.8°

(1)实验中,光具盘除了能读出入射角和折射角大小外,还具有 的作用.

(2)分析表格中的数据,你能得出结论(写出一条即可): 1

(3)根据表格中的数据还可以判断出:当光以35°的入射角从空气射入玻璃中时,其折射角 (填“大于”“小于”或“等于”)30°.

(4)当光以30°的入射角从玻璃射入空气中时,其折射角是 .

角度4 探究凸透镜成像规律

在“探究凸透镜成像的规律”实验中:

(1)小强发现用凸透镜看远处物体时,可以看见倒立、缩小的像;用该凸透镜看自己的指纹时,能看见正立、放大的像.由此猜想:凸透镜成像的特点可能与 有关.

(2)在光具座上,将蜡烛、光屏安装在凸透镜两侧,调节三者的高度时, (填“需要”或“不需要”)点燃蜡烛;调节高度的目的是使像能呈现在 .

(3)实验中,当蜡烛、透镜和光屏的位置如图所示时,光屏上承接到烛焰清晰的像(像未画出),这个实验现象可以说明 (填“放大镜”“投影仪”或“照相机”)的成像特点.

角度1 探究固体熔化的特点

小兵用图1 中的实验装置来探究某物质的熔化特点.

(1)实验中采用“水浴法”加热的好处有:①能减缓物体升温速度,便于实验现象的观测和数据记录,②能使物质 .

(2)实验表格如表所示,则表格中(a)、(b)两处应填写 和 .

时间/ min 0 2 4 6 8

(a)

(b)

(3)实验中,他所测得的温度值比真实值要高,则他可能是按图2中的 (填“A”“B”或“C”)方法进行读数的.

(4)他改正了错误的读数方法后,又正确地进行了实验,并根据所记录的实验数据描绘出该物质的温度随时间变化的关系图像,如图3所示.

①由图像可知,该物质是 (填“晶体”或“非晶体”);

②第6 min 时,该物质 (填“继续”或“不再”)吸热,熔化过程持续的时间是 min;

③在第7 min 时,若将试管从温水中取出,并立即放入熔点为-4℃的盐冰水混合物中,此时试管中该物质的温度 (填“升高”“降低”或“不变”).

角度2 探究水沸腾时温度变化的特点

“探究水沸腾时温度变化的特点”实验.

(1)在安装器材时出现如图甲所示的情形,应调 (填“铁杆a”或“铁圈b”)更合理.

(2)器材调整好后,用酒精灯给烧杯中的水加热,当水温接近90 ℃时每隔0.5 min 记录一次温度,并观察水中发生的变化.实验数据如下表所示.

时间/ min 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 …

温度/℃ 90 92 94 96 97 98 98 98

(3)观察到从2.5 min开始,水中产生大量气泡,不断上升、 (填“变大”或“变小”),到水面破裂开来.

(4)结合实验现象和收集到的数据,得出水沸腾时温度变化的特点是 .

(5)实验结束后,某实验小组利用如图乙所示的装置探究水沸腾的条件.加热一段时间后,观察到烧杯中的水沸腾,但试管中的水始终没有沸腾,A、B两支完全相同的温度计示数均为98 ℃,并保持不变.接着,小辉在烧杯的水中加入少量食盐后,发现试管中的水开始沸腾,温度计 B的示数如图丙所示,为 ℃,此时温度计A的示数为 ℃.结合上述现象得出水沸腾的条件是 .

角度1 测量固体的密度

某物理兴趣小组进行了鹅卵石密度的测量.

(1)小明在调节天平平衡时,将游码移动到标尺左端的零刻度线后,发现指针如图甲所示,则接下来他应向 (填“左”或“右”)调节平衡螺母.

(2)小明用天平称量鹅卵石的质量时,在将最小的砝码放入右盘后,指针由分度盘中央刻度线的左侧转至右侧.此时小明取下最小的砝码,下一步操作是 (填“A”或“B”).

A.调节平衡螺母 B.调节游码

(3)当横梁再次平衡时,砝码及游码的位置如图乙所示,用细线系住鹅卵石轻轻放入盛有30 mL 水的量筒中,静止时液面位置如图丙所示,则鹅卵石的密度是 kg/m .

(4)小亮的鹅卵石放不进量筒,他用烧杯和水也测出了鹅卵石的密度,他的实验如下:

①用天平测出鹅卵石的质量m ;

②向烧杯中加入适量的水,用天平测出烧杯和水的总质量m ;

③如图丁所示,烧杯放在水平桌面上,用细线系住鹅卵石轻轻放入烧杯中,使鹅卵石浸没在水中,在烧杯壁上标记出水面的位置;

④将鹅卵石从水中取出后,向烧杯内加水至标记处,再用天平测出烧杯和水的总质量m ;

⑤鹅卵石密度的表达式ρ= (用字母m 、m 、m 和ρ水 表示).

角度2 测量液体的密度

用天平和量筒测量某种饮料的密度.

(1)将天平放在水平台上,游码归零,发现指针指在分度盘的右侧,如图甲所示,则应将平衡螺母向 (填“左”或“右”)调节使天平平衡.

(2)如图乙所示,测得烧杯和饮料的总质量为 g;向量筒中倒入部分饮料,如图丙所示,量筒中饮料的体积为 mL;用天平测得烧杯和剩余饮料的总质量为40 g,则饮料的密度为 kg/m .

(3)只利用天平、两个完全相同的空烧杯和适量的水也能测量出饮料的密度,步骤如下:

①调好天平,测出一个烧杯的质量为m ;

②将一个烧杯装入适量的水,测出烧杯和水的总质量为m ;

③在另一个烧杯中装同样高度的饮料,测出烧杯和饮料的总质量为m ;

则烧杯内饮料的体积V= ,密度ρ= .(两空均用已知量的字母表示,ρ水 已知)

小华偶然间沿竖直方向向下看,看到放在玻璃砖下面的字发生了错位.

物体的位置

2.13cm一块玻璃砖时像的位置

2.15cm两块玻璃砖时像的位置

2.35cm三块玻璃砖时像的位置

戊

(1)他想光斜射时才发生偏折,才会出现“池底变浅”的现象.那么,光在垂直入射时,光线不再偏折,还会有“池底变浅”的现象吗 上述过程,在科学探究中叫做 (填“提出问题”“设计实验与制订计划”或“分析与论证”).

(2)①联想到“平面镜成像”找像位置的方法,于是他按如图甲所示将玻璃砖紧贴物体摆放在水平桌面上的一张白纸上,标记出物体的位置.按照图乙的方式沿水平方向观察物体(观察上面的条形码).当看到物体经玻璃砖成的像时,前后移动小卡片,使小卡片与像在同一个平面上,将小卡片此时的位置标记在白纸上,这样就找到了放置一块玻璃砖时 的位置.

②随后,他将玻璃砖离开物体向观察者移动一小段距离后进行观察,发现像的位置不变,说明玻璃砖与物体的距离 (填“会”或“不会”)影响成像位置.

(3)为了观察不同厚度玻璃砖的成像情况,他将第二块相同玻璃砖紧贴在第一块后面,如图丙所示,观察并记录像的位置;他再将第三块相同玻璃砖紧贴在前两块后面,如图丁所示,观察并记录像的位置.记录的数据如图戊所示.

①分析图戊的数据可知,用一块玻璃砖观察时,像与物体的距离是 cm.

②三次实验都说明了光在垂直入射时,像的位置会 (填“靠近”或“远离”)观察者.

(4)从图戊的实验数据还可以得出:玻璃的厚度越厚,像与物的距离越 .

(5)从以上探究可知,从竖直方向看到的池底比它的实际位置 (填“浅”或“深”).

同课章节目录