第一章物态及其变化第五节 设计海水淡化装置 (无答案)2024-2025学年北师大版八年级物理上册

文档属性

| 名称 | 第一章物态及其变化第五节 设计海水淡化装置 (无答案)2024-2025学年北师大版八年级物理上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 486.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-05 16:56:02 | ||

图片预览

文档简介

第五节 设计海水淡化装置

如图所示,自然界中的雾、露、霜、雪等现象,是水这种物质发生物态变化形成的.下列说法中正确的是 ( )

A.雾的形成是汽化现象

B.露的形成是液化现象

C.霜的形成是升华现象

D.雪的形成是熔化现象

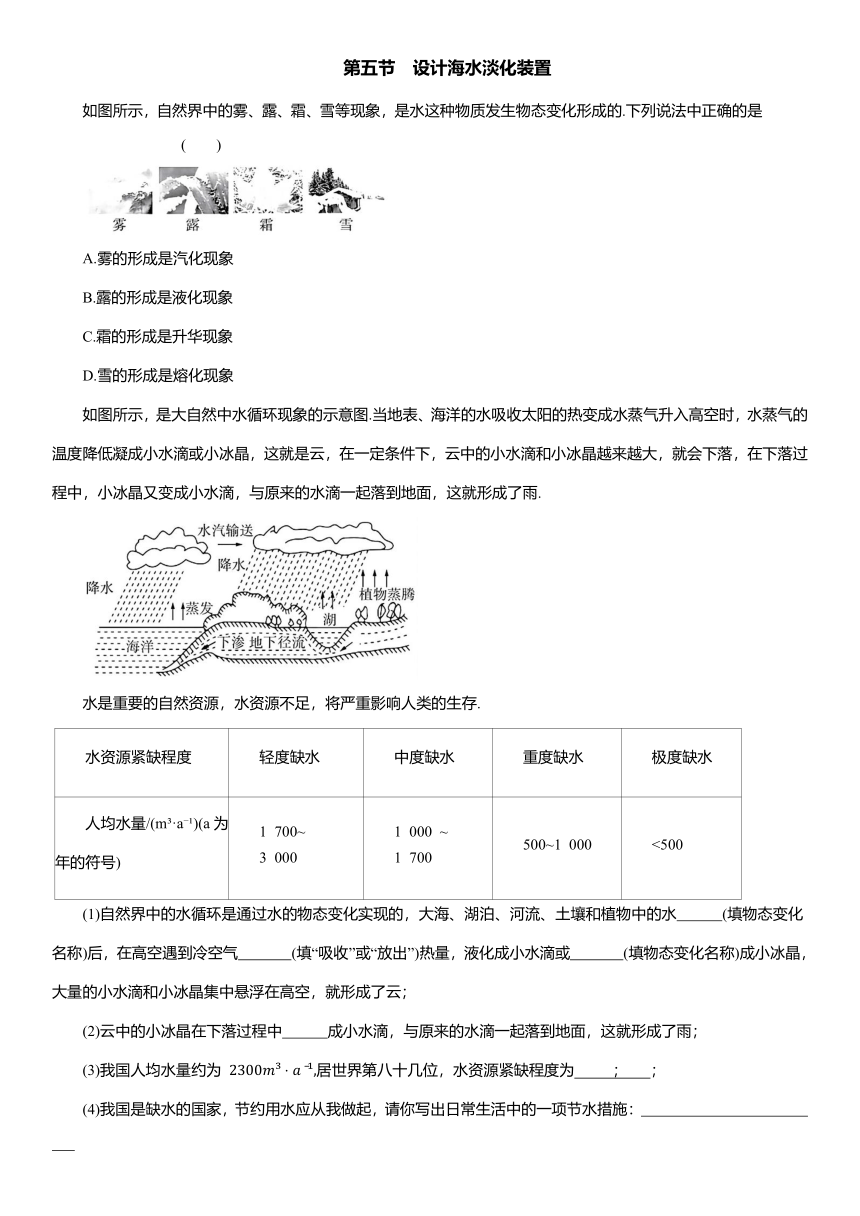

如图所示,是大自然中水循环现象的示意图.当地表、海洋的水吸收太阳的热变成水蒸气升入高空时,水蒸气的温度降低凝成小水滴或小冰晶,这就是云,在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落,在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨.

水是重要的自然资源,水资源不足,将严重影响人类的生存.

水资源紧缺程度 轻度缺水 中度缺水 重度缺水 极度缺水

人均水量/(m ·a )(a为年的符号) 1 700~ 3 000 1 000 ~ 1 700 500~1 000 <500

(1)自然界中的水循环是通过水的物态变化实现的,大海、湖泊、河流、土壤和植物中的水 (填物态变化名称)后,在高空遇到冷空气 (填“吸收”或“放出”)热量,液化成小水滴或 (填物态变化名称)成小冰晶,大量的小水滴和小冰晶集中悬浮在高空,就形成了云;

(2)云中的小冰晶在下落过程中 成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨;

(3)我国人均水量约为 居世界第八十几位,水资源紧缺程度为 ; ;

(4)我国是缺水的国家,节约用水应从我做起,请你写出日常生活中的一项节水措施:

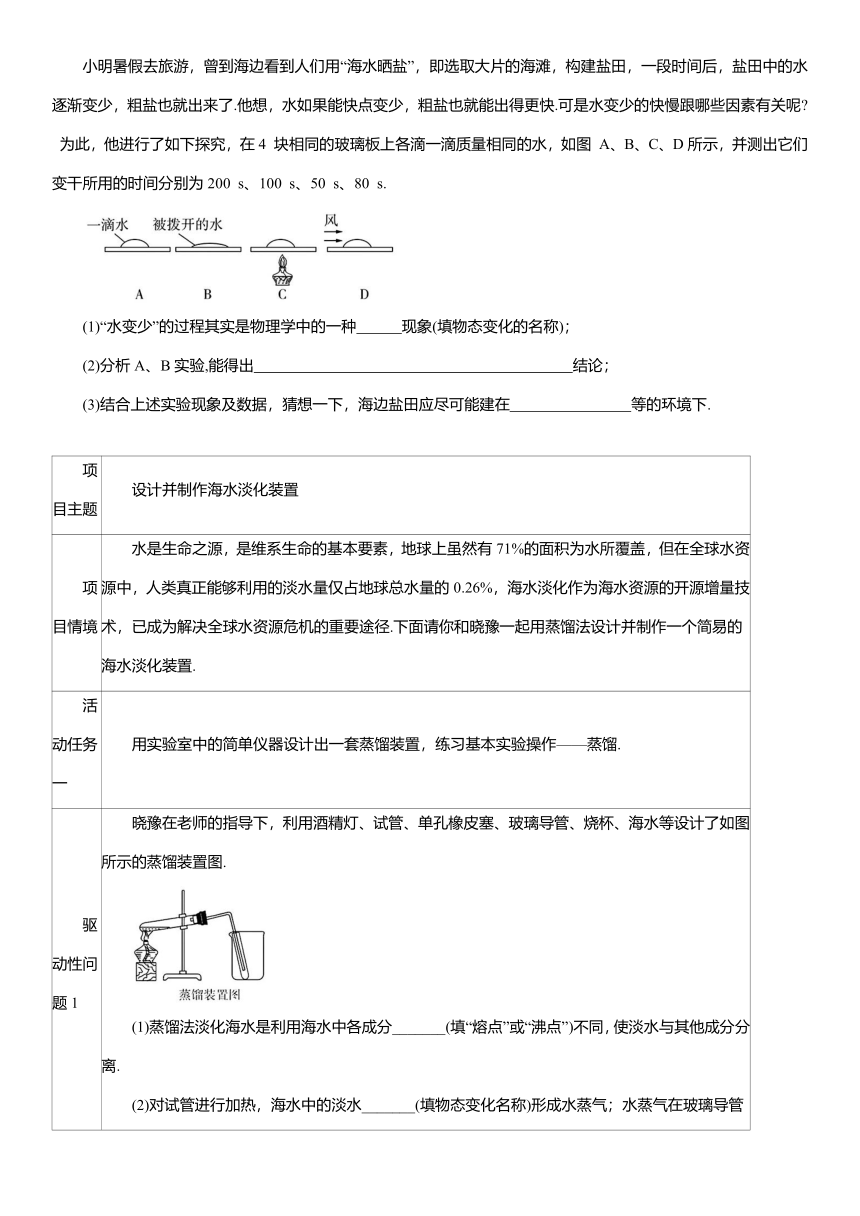

小明暑假去旅游,曾到海边看到人们用“海水晒盐”,即选取大片的海滩,构建盐田,一段时间后,盐田中的水逐渐变少,粗盐也就出来了.他想,水如果能快点变少,粗盐也就能出得更快.可是水变少的快慢跟哪些因素有关呢 为此,他进行了如下探究,在4 块相同的玻璃板上各滴一滴质量相同的水,如图 A、B、C、D所示,并测出它们变干所用的时间分别为200 s、100 s、50 s、80 s.

(1)“水变少”的过程其实是物理学中的一种 现象(填物态变化的名称);

(2)分析A、B实验,能得出 结论;

(3)结合上述实验现象及数据,猜想一下,海边盐田应尽可能建在 等的环境下.

项目主题 设计并制作海水淡化装置

项目情境 水是生命之源,是维系生命的基本要素,地球上虽然有71%的面积为水所覆盖,但在全球水资源中,人类真正能够利用的淡水量仅占地球总水量的0.26%,海水淡化作为海水资源的开源增量技术,已成为解决全球水资源危机的重要途径.下面请你和晓豫一起用蒸馏法设计并制作一个简易的海水淡化装置.

活动任务一 用实验室中的简单仪器设计出一套蒸馏装置,练习基本实验操作——蒸馏.

驱动性问题1 晓豫在老师的指导下,利用酒精灯、试管、单孔橡皮塞、玻璃导管、烧杯、海水等设计了如图所示的蒸馏装置图. (1)蒸馏法淡化海水是利用海水中各成分_______(填“熔点”或“沸点”)不同,使淡水与其他成分分离. (2)对试管进行加热,海水中的淡水_______(填物态变化名称)形成水蒸气;水蒸气在玻璃导管中_______(填物态变化名称)成水,然后用另一支试管把水收集起来. 通过以上实验,晓豫知道海水淡化装置包含蒸发装置、加热装置、冷凝装置和收集装置.

活动任务二 寻找生活中可以替代蒸发装置、加热装置、冷凝装置和收集装置的材料. 晓豫利用太阳充当加热装置,不锈钢杯替代蒸发装置,塑料瓶替代冷凝装置,玻璃杯替代收集装置.

活动任务三 设计并制作海水淡化装置(海水中含有大量的盐类,其中大部分是氯化钠(食盐),在没有海水的条件下,可以取适量的食盐和水来模拟海水).

驱动性问题2 晓豫画出如下图所示设计草图,并按照设计图制作实物图. 【操作步骤】(1)将盐水倒入不锈钢杯中,上面套上挖空的矿泉水瓶,矿泉水瓶前部开口连接玻璃杯.(2)将制作好的装置放在太阳底下暴晒. (3)一天后,晓豫发现矿泉水瓶、玻璃杯中有少量的水珠出现,这是不锈钢杯中的盐水蒸发,遇到矿泉水瓶_______(填物态变化名称)形成的. 【装置改进】为了提高获得淡水的速度,晓豫对装置进行了改进,设计了如下图所示装置. 用火加热的目的是_____________________________. 使用冷水浸湿的布的目的是_____________________________. 老师看了晓豫改进后的装置,提出晓豫还可以进一步改进装置,请你提出一条建议:___________________________________________________.

实践活动背景:成语、俗语及古诗词等古语中蕴含着丰富的物理知识,由于当时科学发展的局限性,流传下来的成语、俗语及古诗词的说法不一定都是科学的.晓豫和同学们用物态变化知识进行一场成语、俗语及古诗词“真与假”的验证.(说明:请在每个成语、谚语、古诗词后面填写“真”或“假”)

任务一:成语、俗语的“去伪存真”

大树底下好乘凉.( )

☆物理原理:树叶不停地进行蒸腾作用,将树体内的水 (填物态变化名称)成水蒸气.该过程 (填“吸热”或“放热”),导致大树下的气温较低,形成空气的对流,便“招”来了风.树冠越大,这种对流越明显,进而加快了人体表面汗液的蒸发,带走人体更多的热量.所以人在大树底下感觉更凉快.

扬汤止沸不如釜底抽薪.( )

☆物理原理:水沸腾的条件有两个,即达到沸点和 .水只要达到沸点,再继续吸热,就能沸腾.把开水舀起来再倒回去,可以 ,从而加快水的蒸发速度,由此降低温度,可以暂时缓解水的沸腾.但这不能解决根本问题.要使水停止沸腾,就必须切断 ,把锅底的柴火抽掉,水就会马上停止沸腾.

小麦冬盖一床被,来年枕着馒头睡.( )

☆物理原理:落在地上的雪能较好地防止地里热量的散失,保护农作物在寒冷的冬季不被冻坏,同时雪 (填物态变化名称)成水渗入麦田,对麦苗来年的生长极为有利.

下雪不冷化雪冷.( )

☆物理原理:雪是高空中的水蒸气 (填物态变化名称)形成的,该过程 (填“吸热”或“放热”),但化雪主要是熔化和少量的 (填物态变化名称)过程,都需 (填“吸热”或“放热”).

雪落高山,霜降平原.( )

☆物理原理:下雪天,高山上的气温 (填“高于”或“低于”)高山下平地气温,下到平地的雪比下到高山的雪容易 (填物态变化名称).所以同样的雪,高山上比平地多.霜是地面上的水蒸气遇冷 (填物态变化名称)的结果,山下平地表面上的水蒸气比高山上多,故平地比高山易形成霜.

任务二:古诗词的“去伪存真”

冰,水为之,而寒于水.( )

☆物理原理:水在0℃以下,可 (填物态变化名称)成厚厚的冰,而冰熔化需要 (填“吸热”或“放热”),所以用手摸着感觉比水凉许多.

蒹葭苍苍,白露为霜.( )

☆物理原理:霜是由地表上的水蒸气在较低温度下放热 (填物态变化名称)形成的,落在草、树枝等近地表的位置.白露是空气中的水蒸气遇冷 (填物态变化名称)形成的小水珠.

任务三:弘扬传统文化,剔除迷信思想

古代关于雷公电母、龙王下雨等的神话传说只是古代人们在不了解自然科学知识的时候进行的神话猜想,现在遇到旱灾时,拜神求雨之事不应再有,可以利用现代科学技术进行人工增雨.2023年11月5 日至9 日,江西多地开展人工增雨缓旱情的工作.气象部门实施人工降雨的方式之一是用飞机在空中喷撒干冰(固态二氧化碳),如图所示.干冰在空气中迅速吸热 为二氧化碳气体,使空气温度急剧下降,空气中的水蒸气遇冷 成小冰晶,小冰晶下落时遇到温暖的空气 成小水滴,小水滴降落就形成了雨.(以上均填物态变化的名称)

人工增雨还有哪几种方式呢 请你查阅资料,并与同学进行交流讨论.

如图所示,自然界中的雾、露、霜、雪等现象,是水这种物质发生物态变化形成的.下列说法中正确的是 ( )

A.雾的形成是汽化现象

B.露的形成是液化现象

C.霜的形成是升华现象

D.雪的形成是熔化现象

如图所示,是大自然中水循环现象的示意图.当地表、海洋的水吸收太阳的热变成水蒸气升入高空时,水蒸气的温度降低凝成小水滴或小冰晶,这就是云,在一定条件下,云中的小水滴和小冰晶越来越大,就会下落,在下落过程中,小冰晶又变成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨.

水是重要的自然资源,水资源不足,将严重影响人类的生存.

水资源紧缺程度 轻度缺水 中度缺水 重度缺水 极度缺水

人均水量/(m ·a )(a为年的符号) 1 700~ 3 000 1 000 ~ 1 700 500~1 000 <500

(1)自然界中的水循环是通过水的物态变化实现的,大海、湖泊、河流、土壤和植物中的水 (填物态变化名称)后,在高空遇到冷空气 (填“吸收”或“放出”)热量,液化成小水滴或 (填物态变化名称)成小冰晶,大量的小水滴和小冰晶集中悬浮在高空,就形成了云;

(2)云中的小冰晶在下落过程中 成小水滴,与原来的水滴一起落到地面,这就形成了雨;

(3)我国人均水量约为 居世界第八十几位,水资源紧缺程度为 ; ;

(4)我国是缺水的国家,节约用水应从我做起,请你写出日常生活中的一项节水措施:

小明暑假去旅游,曾到海边看到人们用“海水晒盐”,即选取大片的海滩,构建盐田,一段时间后,盐田中的水逐渐变少,粗盐也就出来了.他想,水如果能快点变少,粗盐也就能出得更快.可是水变少的快慢跟哪些因素有关呢 为此,他进行了如下探究,在4 块相同的玻璃板上各滴一滴质量相同的水,如图 A、B、C、D所示,并测出它们变干所用的时间分别为200 s、100 s、50 s、80 s.

(1)“水变少”的过程其实是物理学中的一种 现象(填物态变化的名称);

(2)分析A、B实验,能得出 结论;

(3)结合上述实验现象及数据,猜想一下,海边盐田应尽可能建在 等的环境下.

项目主题 设计并制作海水淡化装置

项目情境 水是生命之源,是维系生命的基本要素,地球上虽然有71%的面积为水所覆盖,但在全球水资源中,人类真正能够利用的淡水量仅占地球总水量的0.26%,海水淡化作为海水资源的开源增量技术,已成为解决全球水资源危机的重要途径.下面请你和晓豫一起用蒸馏法设计并制作一个简易的海水淡化装置.

活动任务一 用实验室中的简单仪器设计出一套蒸馏装置,练习基本实验操作——蒸馏.

驱动性问题1 晓豫在老师的指导下,利用酒精灯、试管、单孔橡皮塞、玻璃导管、烧杯、海水等设计了如图所示的蒸馏装置图. (1)蒸馏法淡化海水是利用海水中各成分_______(填“熔点”或“沸点”)不同,使淡水与其他成分分离. (2)对试管进行加热,海水中的淡水_______(填物态变化名称)形成水蒸气;水蒸气在玻璃导管中_______(填物态变化名称)成水,然后用另一支试管把水收集起来. 通过以上实验,晓豫知道海水淡化装置包含蒸发装置、加热装置、冷凝装置和收集装置.

活动任务二 寻找生活中可以替代蒸发装置、加热装置、冷凝装置和收集装置的材料. 晓豫利用太阳充当加热装置,不锈钢杯替代蒸发装置,塑料瓶替代冷凝装置,玻璃杯替代收集装置.

活动任务三 设计并制作海水淡化装置(海水中含有大量的盐类,其中大部分是氯化钠(食盐),在没有海水的条件下,可以取适量的食盐和水来模拟海水).

驱动性问题2 晓豫画出如下图所示设计草图,并按照设计图制作实物图. 【操作步骤】(1)将盐水倒入不锈钢杯中,上面套上挖空的矿泉水瓶,矿泉水瓶前部开口连接玻璃杯.(2)将制作好的装置放在太阳底下暴晒. (3)一天后,晓豫发现矿泉水瓶、玻璃杯中有少量的水珠出现,这是不锈钢杯中的盐水蒸发,遇到矿泉水瓶_______(填物态变化名称)形成的. 【装置改进】为了提高获得淡水的速度,晓豫对装置进行了改进,设计了如下图所示装置. 用火加热的目的是_____________________________. 使用冷水浸湿的布的目的是_____________________________. 老师看了晓豫改进后的装置,提出晓豫还可以进一步改进装置,请你提出一条建议:___________________________________________________.

实践活动背景:成语、俗语及古诗词等古语中蕴含着丰富的物理知识,由于当时科学发展的局限性,流传下来的成语、俗语及古诗词的说法不一定都是科学的.晓豫和同学们用物态变化知识进行一场成语、俗语及古诗词“真与假”的验证.(说明:请在每个成语、谚语、古诗词后面填写“真”或“假”)

任务一:成语、俗语的“去伪存真”

大树底下好乘凉.( )

☆物理原理:树叶不停地进行蒸腾作用,将树体内的水 (填物态变化名称)成水蒸气.该过程 (填“吸热”或“放热”),导致大树下的气温较低,形成空气的对流,便“招”来了风.树冠越大,这种对流越明显,进而加快了人体表面汗液的蒸发,带走人体更多的热量.所以人在大树底下感觉更凉快.

扬汤止沸不如釜底抽薪.( )

☆物理原理:水沸腾的条件有两个,即达到沸点和 .水只要达到沸点,再继续吸热,就能沸腾.把开水舀起来再倒回去,可以 ,从而加快水的蒸发速度,由此降低温度,可以暂时缓解水的沸腾.但这不能解决根本问题.要使水停止沸腾,就必须切断 ,把锅底的柴火抽掉,水就会马上停止沸腾.

小麦冬盖一床被,来年枕着馒头睡.( )

☆物理原理:落在地上的雪能较好地防止地里热量的散失,保护农作物在寒冷的冬季不被冻坏,同时雪 (填物态变化名称)成水渗入麦田,对麦苗来年的生长极为有利.

下雪不冷化雪冷.( )

☆物理原理:雪是高空中的水蒸气 (填物态变化名称)形成的,该过程 (填“吸热”或“放热”),但化雪主要是熔化和少量的 (填物态变化名称)过程,都需 (填“吸热”或“放热”).

雪落高山,霜降平原.( )

☆物理原理:下雪天,高山上的气温 (填“高于”或“低于”)高山下平地气温,下到平地的雪比下到高山的雪容易 (填物态变化名称).所以同样的雪,高山上比平地多.霜是地面上的水蒸气遇冷 (填物态变化名称)的结果,山下平地表面上的水蒸气比高山上多,故平地比高山易形成霜.

任务二:古诗词的“去伪存真”

冰,水为之,而寒于水.( )

☆物理原理:水在0℃以下,可 (填物态变化名称)成厚厚的冰,而冰熔化需要 (填“吸热”或“放热”),所以用手摸着感觉比水凉许多.

蒹葭苍苍,白露为霜.( )

☆物理原理:霜是由地表上的水蒸气在较低温度下放热 (填物态变化名称)形成的,落在草、树枝等近地表的位置.白露是空气中的水蒸气遇冷 (填物态变化名称)形成的小水珠.

任务三:弘扬传统文化,剔除迷信思想

古代关于雷公电母、龙王下雨等的神话传说只是古代人们在不了解自然科学知识的时候进行的神话猜想,现在遇到旱灾时,拜神求雨之事不应再有,可以利用现代科学技术进行人工增雨.2023年11月5 日至9 日,江西多地开展人工增雨缓旱情的工作.气象部门实施人工降雨的方式之一是用飞机在空中喷撒干冰(固态二氧化碳),如图所示.干冰在空气中迅速吸热 为二氧化碳气体,使空气温度急剧下降,空气中的水蒸气遇冷 成小冰晶,小冰晶下落时遇到温暖的空气 成小水滴,小水滴降落就形成了雨.(以上均填物态变化的名称)

人工增雨还有哪几种方式呢 请你查阅资料,并与同学进行交流讨论.

同课章节目录