2025一轮复习:故事思维与情境化教学实践课件(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025一轮复习:故事思维与情境化教学实践课件(40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

故事思维与情境化教学实践

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

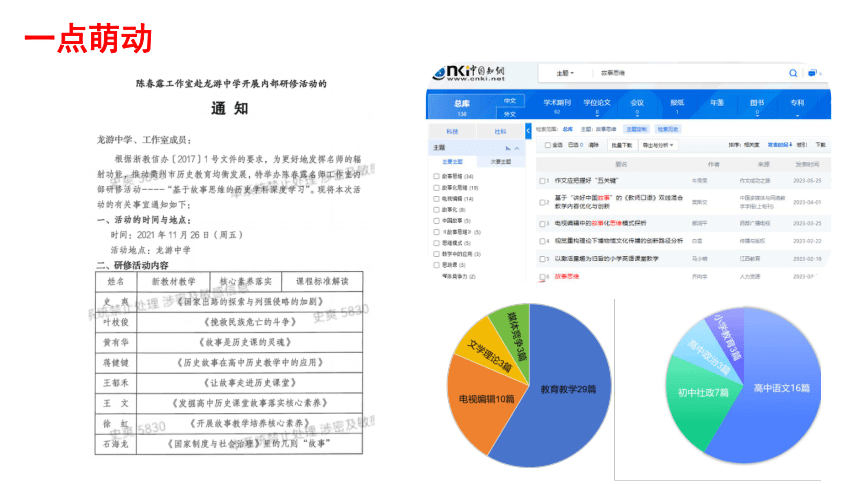

一点萌动

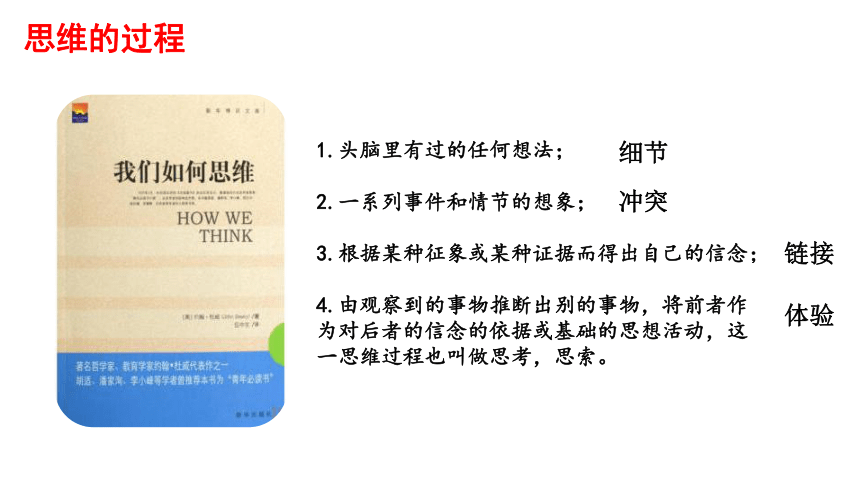

1.头脑里有过的任何想法;

2.一系列事件和情节的想象;

3.根据某种征象或某种证据而得出自己的信念;

4.由观察到的事物推断出别的事物,将前者作为对后者的信念的依据或基础的思想活动,这一思维过程也叫做思考,思索。

思维的过程

细节

冲突

链接

体验

一番寻求

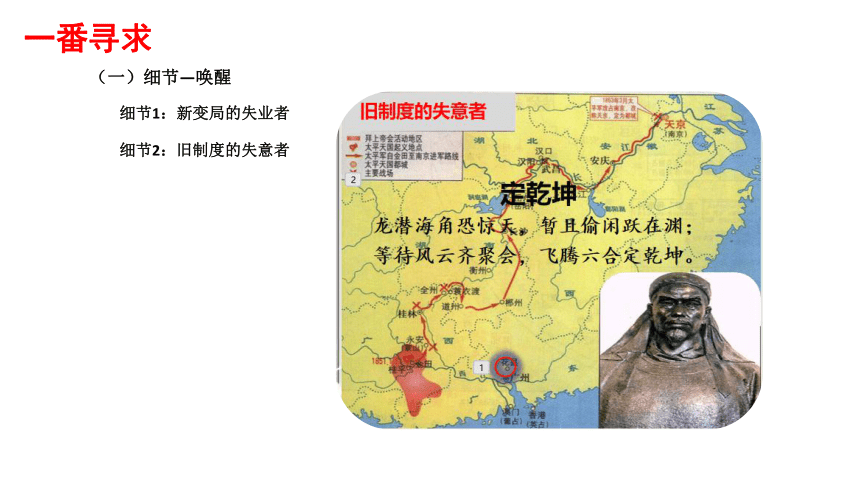

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

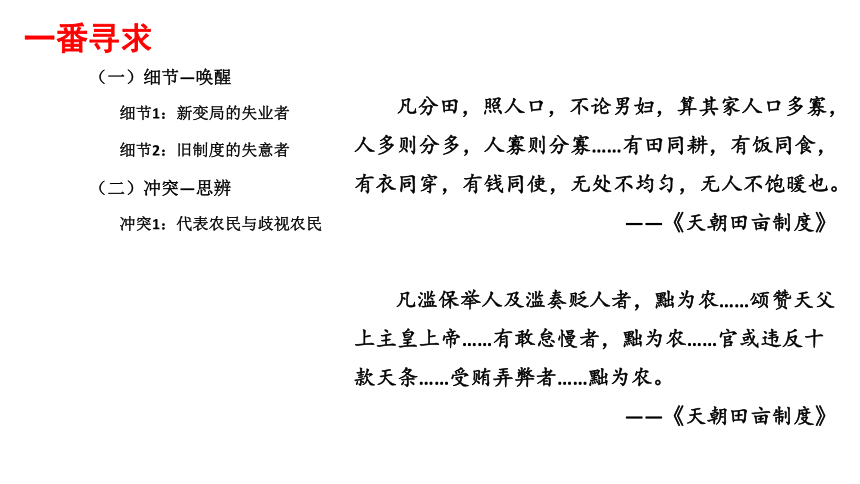

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

一番寻求

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则分寡……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

凡滥保举人及滥奏贬人者,黜为农……颂赞天父上主皇上帝……有敢怠慢者,黜为农……官或违反十款天条……受贿弄弊者……黜为农。

——《天朝田亩制度》

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

冲突2:人间天国与洪家王朝

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

冲突2:人间天国与洪家王朝

(三)链接—视野

链接1:农民运动最高峰

链接2:民族救亡的尝试

(四)留白—体悟

留白:破立思维

一番寻求

他们给予民众的惊惶比给予老统治者们的惊惶还要厉害。他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏来与停滞腐朽对立,这种破坏没有一点建设工作的苗头。

——马克思《中国纪事》

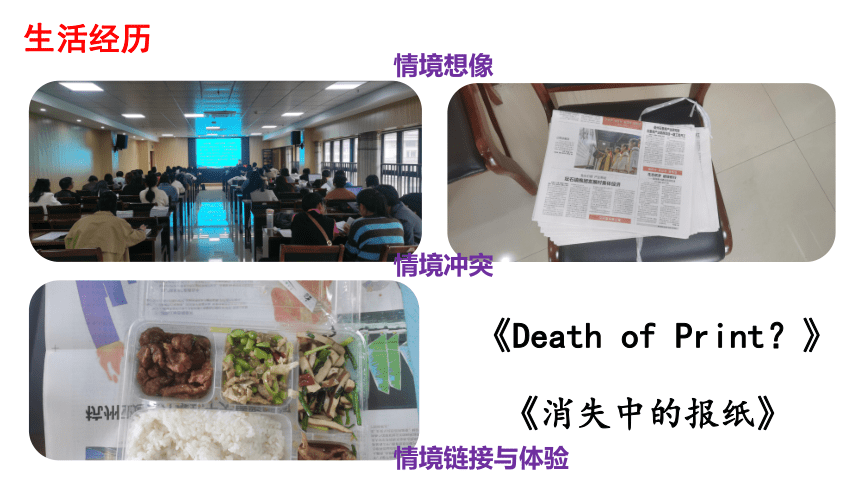

《Death of Print?》

《消失中的报纸》

生活经历

情境想像

情境冲突

情境链接与体验

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

(一)情境的想像

立足于文字史料的想像

4-2-1建构模式

材料一:商届何以反对南方兵事?盖兵事一起,商人之损失无限……且商业凋零,则人民均受其影响,故彼等之反对亦有不得已之苦衷。

——《时报》(1913)

材料二:我国自改革以后,元气大伤,至今疮痍未复,断不可有第二次之破坏。且某国幸灾乐祸,正利用我有内乱,以遂其侵略野心,凡我邦人,正宜戮力同心,以御外侮,岂可阋墙启衅,自召瓜分!

——蔡锷致谭延闿电文(1913)

材料三:民国元气未复,仍不如以法律解决之为愈。证据确凿,俟国民大会发表后,可组织特别法庭,缺席裁判,何患效力不复生?

——石芳勤:《谭人凤集》

材料四:在为宋案主谋应桂馨辩护时,杨景斌作为他的辩护律师压力很大,在律师职业主义与政治行为之间徘徊时,包括杨景斌在内的律师个人可能对刺宋案有这样或那样的政治判断,但是他们不愿为政治的或情绪的理由而牺牲法治和合法程序的原则。

——整理自徐小群:《民国时期的国家与社会》

二次革命的想像

内忧外患的国情

法律解决

司法的可能性

司法的必要性

民的民情心思定

司法意识独立

司法程序完整

二次革命的想像

(一)情境的想像

立足于图像史料的想像

依靠从商业、银行和工业活动中获得的财富,能够雇用大批诗人,学者和艺术家…通过这些人,资产阶级得以抒发他们自己的理想与价值观念。

——布鲁克尔《文艺复兴时期的佛罗伦萨》

脸盲的困惑

孔子像 P12

秦始皇像 P15

唐太宗像 P33

王安石像 P52

岳飞像 P52

朱熹像 P66

明太祖像 P72

戚继光像 P74

康熙像 P77

郑成功像 P77

王守仁像 P85

林则徐像 P91

魏源像 P94

脸盲的困惑

成吉思汗的画像

蒙主成吉思汗者,其身魁梧健硕,肤色黄而带白,广颡而双眼平阔,不倾斜,眼为青色或蓝灰色,身后长辫为红褐色,与族人异也。

——赵珙《蒙鞑备录》

成吉思汗的画像

(二)情境的冲突

多维度下的成吉思汗

10.唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能直接佐证这一现象的是( )

①唐蕃和亲 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

12班 13班 14班

8 15 18

走进历史

走近历史

一道题目

在苏联与蒙古编写的蒙古人民共和国的官方历史书当中,成吉思汗及其后代的西征,直接就被定义为奴役其他民族的侵略战争,而他所建立的蒙古帝国则被定义为“一个遭受蒙古封建主重重束缚、受到侵略者军事行政机关压迫的部落和部族的集合”。

蒙古国眼中的成吉思汗

听说‘我们’的成吉思汗征服欧洲,是‘我们’最阔气的时代。到二十五岁,才知道所谓这‘我们’最阔气的时代,其实是蒙古人征服了中国,我们做了奴才。直到今年八月里,因为要查一点故事,翻了三部蒙古史,这才明白蒙古人的征服‘斡罗思’,侵入匈奥,还在征服全中国之前,那时的成吉思汗还不是我们的汗,倒是俄人被奴的资格比我们老,应该他们说‘我们的成吉思汗征服中国,是我们最阔气的时代’的。

———《鲁迅全集》(1934)

中国眼中的成吉思汗

苏共领导到处大喊大叫,说什么“黄祸”呀,“成吉思汗的威胁又来了”呀,这实在不值得一驳。在这篇文章里,我们不准备评论成吉思汗的历史作用,也不准备评论蒙古、俄罗斯、中国等民族发展和国家形成的过程。我们只提醒苏共领导一下,当你们造这种谣言的时候,温习一下历史还是必要的。成吉思汗是当时蒙古的汗,中国和俄国,都是遭受侵略的。成吉思汗在1215年侵入中国的西北和北方的一部分,1223年侵入俄罗斯。成吉思汗死了以后,他的继承者在1240年征服了俄罗斯,过了30几年以后,1279年征服了全中国。

——1963年10月22日《人民日报》中刊文《新殖民主义的辩护士》

中国眼中的成吉思汗

观点图

历史好像都在适应现在的需要

一切真历史都是当代史

没有一个过去史真正是历史,如果它不引起现实的思考,打动现实的兴趣,和现实的心灵生活打成一片。过去史在我的现时思想活动中才能复苏,才获得它的历史性。所以一切历史都必是现时史……着重历史的现时性,其实就是着重历史与生活的联贯。

——朱光潜《克罗齐的历史学》

我们认为的真理,不过是人类可理解的共识,往往与真相无关。

宫崎市定在其《东洋朴素主义的民族和文明主义的社会》一书中为日本侵略中国寻找文化与历史的“根据”,该书认为中国这个文明主义的社会,每逢发展到饱和点,就开始趋于颓废,需要具有朴素主义的民族侵入而使其重振。在历史上,“五胡乱华”,元朝的崛起,清朝的兴起都是具有朴素主义的民族重振文明主义的社会的证明。现今,中国历史又进入到饱和期,需要具有特殊的朴素主义的民族—日本来重振中国的发展。

历史解释的价值

(三)情境的链接与体验

移情理解与采访李鸿章

2/3的人选择A>B,2/3的人选择B>C

多数人在A与B之间更喜欢A,多数人在B与C之间更喜欢B。

多数人在A与C之间更喜欢A。

1/3 A B C

1/3 B C A

1/3 C A B

链接陷阱

价值正确

过程合理

材料一:勋旧大臣如李公,首当其难,极知不堪战,当投阙沥血自陈,争以死生去就,如是,十可七八回圣听,今猥塞责,望谤议,举中国之大,宗社之重,悬孤注,戏付一掷,大臣均休戚,所自处宁有是耶?

——陈三立《湖南巡抚先府君行状》

材料二:盖义宁父子(陈宝箴父子),对合肥(李鸿章)之责难,不在于不当和而和,而在于不当战而战。以合肥之地位,于国力军力知之綦审,明烛其不堪一战,而上迫于毒后仇外之淫威,下劫于书生贪功之高调,忍以国家为孤注,用塞群昏之口,不能以死生争。

——黄秋岳《花随人圣庵摭忆》

两难境地

不战卖国

战则误国

在近代中国,大凡昧于中外局势者喜欢高喊“攘夷”;明了个中局势者却往往倾向于妥协。洋务运动的开拓者曾国藩、李鸿章……属于后者。他们的政绩或见识无疑不是空喊“攘夷”者流可以望其项背,他们的人生结局却往往是悲剧性的。与其说他们成了历史的牺牲品,还不如说是缺乏理性思考的社会舆论与陈腐观念硬把他们当成了牺牲品。

——郭世佑《甲午中国战败琐议》

李鸿章的悲剧正代表了近代中国知识分子的艰难处境:

作为一个理性的思考者,“牺牲”于一个被民族情感激荡的时代。

移情理解

视角一:“省籍情结”

我国海军当年便被‘省籍情结’这个‘区域主义’的魔鬼牢牢缠住而不能自拔。前文已言之,当年海军将校几乎是清一色的福佬。那位‘浮蝣于诸闽之上’的总司令安徽佬丁汝昌,有时就号令不行,一筹莫展。

——唐德刚《从晚清到民国》

视角二:权力中枢的“内斗”

常熟(翁同龢)言合肥(李鸿章)治军数十年,屡平大憝,今北洋海陆两军,如火如荼,岂不堪一战耶 余谓知己知彼者,乃可望百战百胜,今确知己不如彼,安可望胜 常熟言吾正欲试其良楛,以为整顿地也。

——王伯恭《蜷庐随笔》

视角三:各自为营的中国水师

不仅海陆军协同作战极差,而且南北舰队也是各人自扫门前雪……战争爆发后,清朝政策并不曾切实统筹全局,南洋、福建、广东三支南方舰队之于北洋战事如隔岸观火,拒不增援……难怪黄遵宪击节悲歌:“噫吁哉!海陆军!人力合,我力分。如蠖屈,不得申;如斗鸡,不能群。”

——郭世佑《甲午中国战败琐议》

采访李鸿章

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

科学技术与生产的紧密结合

教育科研多大程度上转化为教学的“生产力”?

晨读、早读、午读、晚读、夜读

教研与实践

动态课堂

窗口式笔记

1.事实:重要的事实和细节有哪些?

2.问题:能想到哪些问题?我关心哪些问题?

4.感受和反馈:我对正在学习的东西有什么感受?

3.联系:这与我的经历或我学到的其他东西有什么关系?

窗口式笔记

窗口式笔记

细节

冲突

链接

体悟

书生留得一分狂,但躁不得,去觅文章!

故事思维与情境化教学实践

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

一点萌动

1.头脑里有过的任何想法;

2.一系列事件和情节的想象;

3.根据某种征象或某种证据而得出自己的信念;

4.由观察到的事物推断出别的事物,将前者作为对后者的信念的依据或基础的思想活动,这一思维过程也叫做思考,思索。

思维的过程

细节

冲突

链接

体验

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

一番寻求

凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则分多,人寡则分寡……有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

凡滥保举人及滥奏贬人者,黜为农……颂赞天父上主皇上帝……有敢怠慢者,黜为农……官或违反十款天条……受贿弄弊者……黜为农。

——《天朝田亩制度》

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

冲突2:人间天国与洪家王朝

一番寻求

(一)细节—唤醒

细节1:新变局的失业者

细节2:旧制度的失意者

(二)冲突—思辨

冲突1:代表农民与歧视农民

冲突2:人间天国与洪家王朝

(三)链接—视野

链接1:农民运动最高峰

链接2:民族救亡的尝试

(四)留白—体悟

留白:破立思维

一番寻求

他们给予民众的惊惶比给予老统治者们的惊惶还要厉害。他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏来与停滞腐朽对立,这种破坏没有一点建设工作的苗头。

——马克思《中国纪事》

《Death of Print?》

《消失中的报纸》

生活经历

情境想像

情境冲突

情境链接与体验

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

(一)情境的想像

立足于文字史料的想像

4-2-1建构模式

材料一:商届何以反对南方兵事?盖兵事一起,商人之损失无限……且商业凋零,则人民均受其影响,故彼等之反对亦有不得已之苦衷。

——《时报》(1913)

材料二:我国自改革以后,元气大伤,至今疮痍未复,断不可有第二次之破坏。且某国幸灾乐祸,正利用我有内乱,以遂其侵略野心,凡我邦人,正宜戮力同心,以御外侮,岂可阋墙启衅,自召瓜分!

——蔡锷致谭延闿电文(1913)

材料三:民国元气未复,仍不如以法律解决之为愈。证据确凿,俟国民大会发表后,可组织特别法庭,缺席裁判,何患效力不复生?

——石芳勤:《谭人凤集》

材料四:在为宋案主谋应桂馨辩护时,杨景斌作为他的辩护律师压力很大,在律师职业主义与政治行为之间徘徊时,包括杨景斌在内的律师个人可能对刺宋案有这样或那样的政治判断,但是他们不愿为政治的或情绪的理由而牺牲法治和合法程序的原则。

——整理自徐小群:《民国时期的国家与社会》

二次革命的想像

内忧外患的国情

法律解决

司法的可能性

司法的必要性

民的民情心思定

司法意识独立

司法程序完整

二次革命的想像

(一)情境的想像

立足于图像史料的想像

依靠从商业、银行和工业活动中获得的财富,能够雇用大批诗人,学者和艺术家…通过这些人,资产阶级得以抒发他们自己的理想与价值观念。

——布鲁克尔《文艺复兴时期的佛罗伦萨》

脸盲的困惑

孔子像 P12

秦始皇像 P15

唐太宗像 P33

王安石像 P52

岳飞像 P52

朱熹像 P66

明太祖像 P72

戚继光像 P74

康熙像 P77

郑成功像 P77

王守仁像 P85

林则徐像 P91

魏源像 P94

脸盲的困惑

成吉思汗的画像

蒙主成吉思汗者,其身魁梧健硕,肤色黄而带白,广颡而双眼平阔,不倾斜,眼为青色或蓝灰色,身后长辫为红褐色,与族人异也。

——赵珙《蒙鞑备录》

成吉思汗的画像

(二)情境的冲突

多维度下的成吉思汗

10.唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海、不远万里来到中国,唐朝自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华,中外文化双向交流、共享繁荣。下列事件能直接佐证这一现象的是( )

①唐蕃和亲 ②鉴真东渡 ③玄奘西行 ④遣唐使来访

A.②③④ B.①②④ C.①②③ D.①②③④

12班 13班 14班

8 15 18

走进历史

走近历史

一道题目

在苏联与蒙古编写的蒙古人民共和国的官方历史书当中,成吉思汗及其后代的西征,直接就被定义为奴役其他民族的侵略战争,而他所建立的蒙古帝国则被定义为“一个遭受蒙古封建主重重束缚、受到侵略者军事行政机关压迫的部落和部族的集合”。

蒙古国眼中的成吉思汗

听说‘我们’的成吉思汗征服欧洲,是‘我们’最阔气的时代。到二十五岁,才知道所谓这‘我们’最阔气的时代,其实是蒙古人征服了中国,我们做了奴才。直到今年八月里,因为要查一点故事,翻了三部蒙古史,这才明白蒙古人的征服‘斡罗思’,侵入匈奥,还在征服全中国之前,那时的成吉思汗还不是我们的汗,倒是俄人被奴的资格比我们老,应该他们说‘我们的成吉思汗征服中国,是我们最阔气的时代’的。

———《鲁迅全集》(1934)

中国眼中的成吉思汗

苏共领导到处大喊大叫,说什么“黄祸”呀,“成吉思汗的威胁又来了”呀,这实在不值得一驳。在这篇文章里,我们不准备评论成吉思汗的历史作用,也不准备评论蒙古、俄罗斯、中国等民族发展和国家形成的过程。我们只提醒苏共领导一下,当你们造这种谣言的时候,温习一下历史还是必要的。成吉思汗是当时蒙古的汗,中国和俄国,都是遭受侵略的。成吉思汗在1215年侵入中国的西北和北方的一部分,1223年侵入俄罗斯。成吉思汗死了以后,他的继承者在1240年征服了俄罗斯,过了30几年以后,1279年征服了全中国。

——1963年10月22日《人民日报》中刊文《新殖民主义的辩护士》

中国眼中的成吉思汗

观点图

历史好像都在适应现在的需要

一切真历史都是当代史

没有一个过去史真正是历史,如果它不引起现实的思考,打动现实的兴趣,和现实的心灵生活打成一片。过去史在我的现时思想活动中才能复苏,才获得它的历史性。所以一切历史都必是现时史……着重历史的现时性,其实就是着重历史与生活的联贯。

——朱光潜《克罗齐的历史学》

我们认为的真理,不过是人类可理解的共识,往往与真相无关。

宫崎市定在其《东洋朴素主义的民族和文明主义的社会》一书中为日本侵略中国寻找文化与历史的“根据”,该书认为中国这个文明主义的社会,每逢发展到饱和点,就开始趋于颓废,需要具有朴素主义的民族侵入而使其重振。在历史上,“五胡乱华”,元朝的崛起,清朝的兴起都是具有朴素主义的民族重振文明主义的社会的证明。现今,中国历史又进入到饱和期,需要具有特殊的朴素主义的民族—日本来重振中国的发展。

历史解释的价值

(三)情境的链接与体验

移情理解与采访李鸿章

2/3的人选择A>B,2/3的人选择B>C

多数人在A与B之间更喜欢A,多数人在B与C之间更喜欢B。

多数人在A与C之间更喜欢A。

1/3 A B C

1/3 B C A

1/3 C A B

链接陷阱

价值正确

过程合理

材料一:勋旧大臣如李公,首当其难,极知不堪战,当投阙沥血自陈,争以死生去就,如是,十可七八回圣听,今猥塞责,望谤议,举中国之大,宗社之重,悬孤注,戏付一掷,大臣均休戚,所自处宁有是耶?

——陈三立《湖南巡抚先府君行状》

材料二:盖义宁父子(陈宝箴父子),对合肥(李鸿章)之责难,不在于不当和而和,而在于不当战而战。以合肥之地位,于国力军力知之綦审,明烛其不堪一战,而上迫于毒后仇外之淫威,下劫于书生贪功之高调,忍以国家为孤注,用塞群昏之口,不能以死生争。

——黄秋岳《花随人圣庵摭忆》

两难境地

不战卖国

战则误国

在近代中国,大凡昧于中外局势者喜欢高喊“攘夷”;明了个中局势者却往往倾向于妥协。洋务运动的开拓者曾国藩、李鸿章……属于后者。他们的政绩或见识无疑不是空喊“攘夷”者流可以望其项背,他们的人生结局却往往是悲剧性的。与其说他们成了历史的牺牲品,还不如说是缺乏理性思考的社会舆论与陈腐观念硬把他们当成了牺牲品。

——郭世佑《甲午中国战败琐议》

李鸿章的悲剧正代表了近代中国知识分子的艰难处境:

作为一个理性的思考者,“牺牲”于一个被民族情感激荡的时代。

移情理解

视角一:“省籍情结”

我国海军当年便被‘省籍情结’这个‘区域主义’的魔鬼牢牢缠住而不能自拔。前文已言之,当年海军将校几乎是清一色的福佬。那位‘浮蝣于诸闽之上’的总司令安徽佬丁汝昌,有时就号令不行,一筹莫展。

——唐德刚《从晚清到民国》

视角二:权力中枢的“内斗”

常熟(翁同龢)言合肥(李鸿章)治军数十年,屡平大憝,今北洋海陆两军,如火如荼,岂不堪一战耶 余谓知己知彼者,乃可望百战百胜,今确知己不如彼,安可望胜 常熟言吾正欲试其良楛,以为整顿地也。

——王伯恭《蜷庐随笔》

视角三:各自为营的中国水师

不仅海陆军协同作战极差,而且南北舰队也是各人自扫门前雪……战争爆发后,清朝政策并不曾切实统筹全局,南洋、福建、广东三支南方舰队之于北洋战事如隔岸观火,拒不增援……难怪黄遵宪击节悲歌:“噫吁哉!海陆军!人力合,我力分。如蠖屈,不得申;如斗鸡,不能群。”

——郭世佑《甲午中国战败琐议》

采访李鸿章

一、个人经历

二、个人经验

三、个人体验

科学技术与生产的紧密结合

教育科研多大程度上转化为教学的“生产力”?

晨读、早读、午读、晚读、夜读

教研与实践

动态课堂

窗口式笔记

1.事实:重要的事实和细节有哪些?

2.问题:能想到哪些问题?我关心哪些问题?

4.感受和反馈:我对正在学习的东西有什么感受?

3.联系:这与我的经历或我学到的其他东西有什么关系?

窗口式笔记

窗口式笔记

细节

冲突

链接

体悟

书生留得一分狂,但躁不得,去觅文章!

同课章节目录