八年级语文上册第11课《短文二篇---记承天寺夜游》教学课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册第11课《短文二篇---记承天寺夜游》教学课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 318.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-06 01:06:12 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1、积累文言词汇,能正确理解课文并背诵。

2、联系文章的写作背景,理解作者丰富微妙的思想感情。

3、感悟作者旷达的情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

1

认识作者

2

解析文意

3

深入探究

4

课文总结

主目录

第一部分

认识作者

新课导入

同学们,你们有没有在夜晚独自漫步或与他人一同欣赏过月色呢?那清冷的月光、宁静的夜晚,往往能引发我们无限的遐想。

今天,我们就来学习一篇与月色、夜晚相关的短文——《记承天寺夜游》。看看作者是如何在这样的夜晚中抒发自己的情感,又是如何描绘那美妙的月色的。

走进作者

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

走进作者

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:苏轼 辛弃疾

诗----苏黄:苏轼 黄庭坚

书法---宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

写作背景

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

知识链接

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,北宋景德四年(1007年)赐名承天寺, 因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

第二部分

解析文意

朗读课文

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

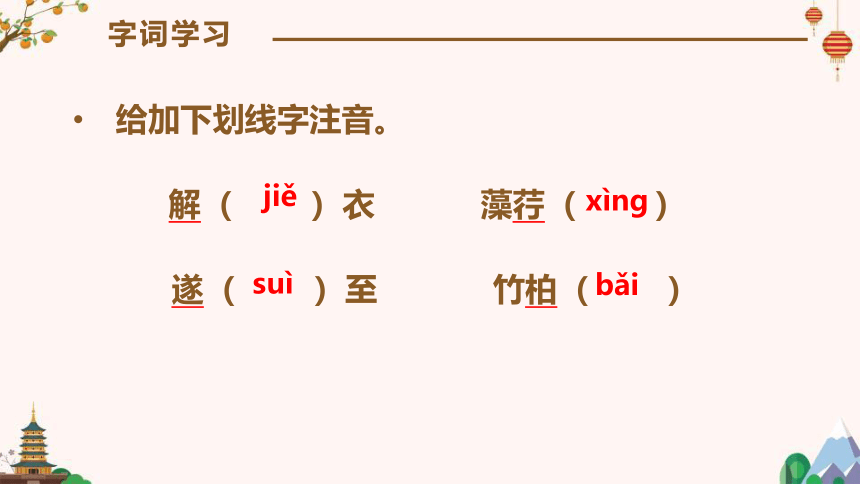

字词学习

给加下划线字注音。

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 竹柏( )

jiě

xìng

suì

bǎi

字词辨析

古今异义

1.月色入户

古义:文中指门窗。

今义:门。

古义:清闲的人。

今义:指与事无关的人,多含贬义。

2.但少闲人如吾两人者耳

字词辨析

古今异义

3.念无与为乐者。

古义:考虑,想到

今义:思念,想念

古义:只是。

今义:表示转折的连词,但是。

4.但少闲人如吾两人者耳

字词辨析

古今异义

5.盖竹柏影也。

古义:大概是

今义:器物上部有遮蔽作用的东西

字词辨析

1. 相与步于中庭

名词用作动词,散步。

词类活用

字词辨析

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

欣然起行 省略主语

特殊句式

字词辨析

倒装句:

但少闲人如吾两人者耳。

定语后置,正常语序为“但少如吾两人者闲人耳”

相与步于中庭

状语后置,应为“相与于中庭步”。

特殊句式

字词辨析

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

特殊句式

理清文意

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

译文:想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

资料链接

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

理清文意

怀民亦未寝,相与步于中庭。

译文:张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

译文:庭院中的月光像积水般清澈透明,水中仿佛有藻、荇交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。

理清文意

何夜无月?何处无竹柏?

译文:哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?

但少闲人如吾两人者耳。

译文:只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

段落解读

第一部分(前三句)叙事——赏月缘由。

首句点明时间、地点、人物和“夜游”的起因。“月色入户”把月光拟人化,写得自然生动。“欣然”二字,写出了作者的兴奋喜悦之情。“怀民亦未寝”说明张怀民和作者处境相同,情怀一致。

段落解读

第二部分(第四句)写景——庭下月景。

本句用比喻的修辞手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中交横的藻、荇,写出了月光的皎洁和竹柏倒影的清丽淡雅。为下文的抒怀做铺垫。句中无一个“月”字,却无处不见皎洁的月光,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

段落解读

第三部分(结尾)抒情——愉悦苦闷。

作者连发两问,寥寥数语,感慨深长。“闲人”二字为自宽自慰之语,把自己从官场上的失意者变为大自然的欣赏者,表现了作者在逆境中的旷达与对自己精神世界的自得和坚守。

第三部分

深入探究

深入探究

1. 作为一篇游记,作者在文中交代了以下要素,请试着找出来。

时间

原因

对象

地点

内容

元丰六年十月十二日夜

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

深入探究

2. 夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?先找关键句,再体会作者心情。

“欣然起行”

“念无与为乐者”

“遂”“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭”

“闲人”

欣喜之情

有点儿遗憾

急切、激动、渴望

心有灵犀的喜悦

贬谪的悲凉、人生的感慨

从容、闲适

关键句

心情

深入探究

3. 读课文,你是否从中感受到了一丝孤独和清冷?试着从前面的表格中寻找蛛丝马迹。

原因 月色入户,想邀人取乐

对象 贬官之人张怀民

地点 黄州承天寺

内容 庭院赏月

面对明月,“无与为乐”的孤独

承天寺,是佛门之地,有一丝孤独之感

“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员

月光虽美,似乎也有丝清冷之意

深入探究

4. 你觉得“月色入户”中哪个字用得好?好在哪里?

“入”字用得好。运用拟人的修辞手法,写月似乎也通人情,善解人意,知道人的寂寞,主动来与人为伴。

深入探究

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

5. “怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

深入探究

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

6. 作者是怎样描写月色的?有什么作用?

作者发挥奇特的想象,用两个新奇的比喻来描绘庭院景色。写月光好像积水般清澈透明,水中有藻、荇交横,原来是竹柏的影子,真可谓月光如水,空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻。

古人常用竹柏比喻君子、友人,苏轼借景抒情,表达了他与张怀民深厚的友谊。

深入探究

7. 如何理解“闲人”一词?

“闲人”,即清闲的人,这里并不是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

首先,“闲人”具体指有闲情雅致的人。

其次,“闲人”一词中包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

第四部分

课文总结

课文总结

本文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。

概括主题

课文总结

记承天

寺夜游

感慨---

月色入户

夜游赏月

闲

叙事---

写景--月如积水空明

竹柏如藻荇

情景交融

赏月的欣喜

贬谪的悲凉

自我排遣的乐观

课文总结

写作特色

叙事简洁,写景别致。

作者写到承天寺找张怀民时,只用“亦未寝”三个字,略去相见时的对话,省了不少笔墨,使文章十分紧凑。全文写景只有一句话:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这里先虚后实,暗用了“月光如水”的比喻,写法巧妙,匠心独运,有别具一格的艺术效果。

课堂检测

A.沉鳞竞跃(jìng) 能与其奇(yǔ)

B.藻、荇交横(xìng) 亦未寝(qǐn)

C.晓雾将歇(xiǎo) 夕日欲颓(tuí)

D.遂至承天寺(suì) 何处无松柏(bǎi)

1.下列画线字的注音有误的一项是( )

A

课堂检测

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。( )

(2)何夜无月?何处无竹柏?( )

(3)庭下如积水空明。( )

(4)月色入户,欣然起行。( )

借代

反问

比喻

拟人

2.指出下列句子运用的修辞手法。

课堂检测

3.《三峡》一文中,作者分别用几个四字句描写了山、水的特点:“ ”“ ”“ ”。

《答谢中书书》一文中的“ , ”与其有异曲同工之妙。

清流见底

高峰入云

隐天蔽日

素湍绿潭

回清倒影

记承天寺夜游

苏轼

学习目标

1、积累文言词汇,能正确理解课文并背诵。

2、联系文章的写作背景,理解作者丰富微妙的思想感情。

3、感悟作者旷达的情怀,学习他面对逆境达观处世的从容心态。

1

认识作者

2

解析文意

3

深入探究

4

课文总结

主目录

第一部分

认识作者

新课导入

同学们,你们有没有在夜晚独自漫步或与他人一同欣赏过月色呢?那清冷的月光、宁静的夜晚,往往能引发我们无限的遐想。

今天,我们就来学习一篇与月色、夜晚相关的短文——《记承天寺夜游》。看看作者是如何在这样的夜晚中抒发自己的情感,又是如何描绘那美妙的月色的。

走进作者

苏轼(1037—1101) 宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

走进作者

文----唐宋八大家: 韩愈 柳宗元 欧阳修 苏洵 苏轼 苏辙 曾巩 王安石

词---- 苏辛:苏轼 辛弃疾

诗----苏黄:苏轼 黄庭坚

书法---宋四家:苏轼 蔡襄 黄庭坚 米芾

才华横溢的苏轼

写作背景

苏轼于元丰二年(1079年)八月十日所作诗篇中“潜龙”一语遭谤,被下御史台狱,于是年十二月二十八日始出狱,史称“乌台诗案”。元丰三年二月到达黄州贬所,名义上是团练副使,却“不得签书公事”,实为看押。这篇文章开头即说“元丰六年十月十二日”,表明他在黄州贬所已经快满四年了。张怀民(名梦得)此时也谪居黄州,暂寓承天寺。他们同是天涯沦落人,都因贬而获“闲”。本文即苏轼于元丰六年(1083年)在黄州任上所作的。

知识链接

承天寺

位于今湖北省黄冈市南,北宋景德四年(1007年)赐名承天寺, 因寺宇第一山门横匾上有金光闪烁的“月台”两字,故又名月台寺。

第二部分

解析文意

朗读课文

元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。

字词学习

给加下划线字注音。

解( )衣 藻荇( )

遂( )至 竹柏( )

jiě

xìng

suì

bǎi

字词辨析

古今异义

1.月色入户

古义:文中指门窗。

今义:门。

古义:清闲的人。

今义:指与事无关的人,多含贬义。

2.但少闲人如吾两人者耳

字词辨析

古今异义

3.念无与为乐者。

古义:考虑,想到

今义:思念,想念

古义:只是。

今义:表示转折的连词,但是。

4.但少闲人如吾两人者耳

字词辨析

古今异义

5.盖竹柏影也。

古义:大概是

今义:器物上部有遮蔽作用的东西

字词辨析

1. 相与步于中庭

名词用作动词,散步。

词类活用

字词辨析

省略句:

解衣欲睡 省略主语“余”。

欣然起行 省略主语

特殊句式

字词辨析

倒装句:

但少闲人如吾两人者耳。

定语后置,正常语序为“但少如吾两人者闲人耳”

相与步于中庭

状语后置,应为“相与于中庭步”。

特殊句式

字词辨析

判断句:

盖竹柏影也 “……也”表判断。

特殊句式

理清文意

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光透过窗户洒入屋内,(于是我)高兴地起床出门散步。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

译文:想到没有(可以与我)共同游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

资料链接

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居承天寺,他虽屈居主簿之类的小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪之事,公务之余,以山水怡情悦性,处逆境而无悲戚之容,是位品格清高超逸之人。

理清文意

怀民亦未寝,相与步于中庭。

译文:张怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

译文:庭院中的月光像积水般清澈透明,水中仿佛有藻、荇交横错杂,大概是竹子和柏树的影子啊。

理清文意

何夜无月?何处无竹柏?

译文:哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有松柏树呢?

但少闲人如吾两人者耳。

译文:只是缺少像我们两个这样(不汲汲于名利而又能从容流连光景)清闲的人罢了。

段落解读

第一部分(前三句)叙事——赏月缘由。

首句点明时间、地点、人物和“夜游”的起因。“月色入户”把月光拟人化,写得自然生动。“欣然”二字,写出了作者的兴奋喜悦之情。“怀民亦未寝”说明张怀民和作者处境相同,情怀一致。

段落解读

第二部分(第四句)写景——庭下月景。

本句用比喻的修辞手法,把月光比作积水,把竹柏的影子比作水中交横的藻、荇,写出了月光的皎洁和竹柏倒影的清丽淡雅。为下文的抒怀做铺垫。句中无一个“月”字,却无处不见皎洁的月光,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

段落解读

第三部分(结尾)抒情——愉悦苦闷。

作者连发两问,寥寥数语,感慨深长。“闲人”二字为自宽自慰之语,把自己从官场上的失意者变为大自然的欣赏者,表现了作者在逆境中的旷达与对自己精神世界的自得和坚守。

第三部分

深入探究

深入探究

1. 作为一篇游记,作者在文中交代了以下要素,请试着找出来。

时间

原因

对象

地点

内容

元丰六年十月十二日夜

月色入户,想邀人取乐

贬官之人张怀民

黄州承天寺

庭院赏月

深入探究

2. 夜游期间,作者的心情发生了怎样的变化?先找关键句,再体会作者心情。

“欣然起行”

“念无与为乐者”

“遂”“寻”

“怀民亦未寝”

“相与步于中庭”

“闲人”

欣喜之情

有点儿遗憾

急切、激动、渴望

心有灵犀的喜悦

贬谪的悲凉、人生的感慨

从容、闲适

关键句

心情

深入探究

3. 读课文,你是否从中感受到了一丝孤独和清冷?试着从前面的表格中寻找蛛丝马迹。

原因 月色入户,想邀人取乐

对象 贬官之人张怀民

地点 黄州承天寺

内容 庭院赏月

面对明月,“无与为乐”的孤独

承天寺,是佛门之地,有一丝孤独之感

“闲人”东坡和张怀民,两个被贬的失意官员

月光虽美,似乎也有丝清冷之意

深入探究

4. 你觉得“月色入户”中哪个字用得好?好在哪里?

“入”字用得好。运用拟人的修辞手法,写月似乎也通人情,善解人意,知道人的寂寞,主动来与人为伴。

深入探究

“亦”说明张怀民与作者的处境相同,情怀自然也一致。见明月而未寝,体现出被贬官之人的抑郁寡欢之情。

5. “怀民亦未寝”中的“亦”说明了什么?

深入探究

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

6. 作者是怎样描写月色的?有什么作用?

作者发挥奇特的想象,用两个新奇的比喻来描绘庭院景色。写月光好像积水般清澈透明,水中有藻、荇交横,原来是竹柏的影子,真可谓月光如水,空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻。

古人常用竹柏比喻君子、友人,苏轼借景抒情,表达了他与张怀民深厚的友谊。

深入探究

7. 如何理解“闲人”一词?

“闲人”,即清闲的人,这里并不是指无聊、无所事事的人,而是包含着复杂的意味。

首先,“闲人”具体指有闲情雅致的人。

其次,“闲人”一词中包含了作者郁郁不得志的悲凉心境。

第四部分

课文总结

课文总结

本文通过对夜游承天寺庭院所见的月下美景的描绘,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境,抒发了作者寄情自然美景以排遣忧郁的旷达胸襟。

概括主题

课文总结

记承天

寺夜游

感慨---

月色入户

夜游赏月

闲

叙事---

写景--月如积水空明

竹柏如藻荇

情景交融

赏月的欣喜

贬谪的悲凉

自我排遣的乐观

课文总结

写作特色

叙事简洁,写景别致。

作者写到承天寺找张怀民时,只用“亦未寝”三个字,略去相见时的对话,省了不少笔墨,使文章十分紧凑。全文写景只有一句话:“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”这里先虚后实,暗用了“月光如水”的比喻,写法巧妙,匠心独运,有别具一格的艺术效果。

课堂检测

A.沉鳞竞跃(jìng) 能与其奇(yǔ)

B.藻、荇交横(xìng) 亦未寝(qǐn)

C.晓雾将歇(xiǎo) 夕日欲颓(tuí)

D.遂至承天寺(suì) 何处无松柏(bǎi)

1.下列画线字的注音有误的一项是( )

A

课堂检测

(1)夕日欲颓,沉鳞竞跃。( )

(2)何夜无月?何处无竹柏?( )

(3)庭下如积水空明。( )

(4)月色入户,欣然起行。( )

借代

反问

比喻

拟人

2.指出下列句子运用的修辞手法。

课堂检测

3.《三峡》一文中,作者分别用几个四字句描写了山、水的特点:“ ”“ ”“ ”。

《答谢中书书》一文中的“ , ”与其有异曲同工之妙。

清流见底

高峰入云

隐天蔽日

素湍绿潭

回清倒影

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读