6.2《五石之瓠》课件(共33张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.2《五石之瓠》课件(共33张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

五

石

瓠

庄子

之

《五石之瓠》选自《庄子·逍遥游》

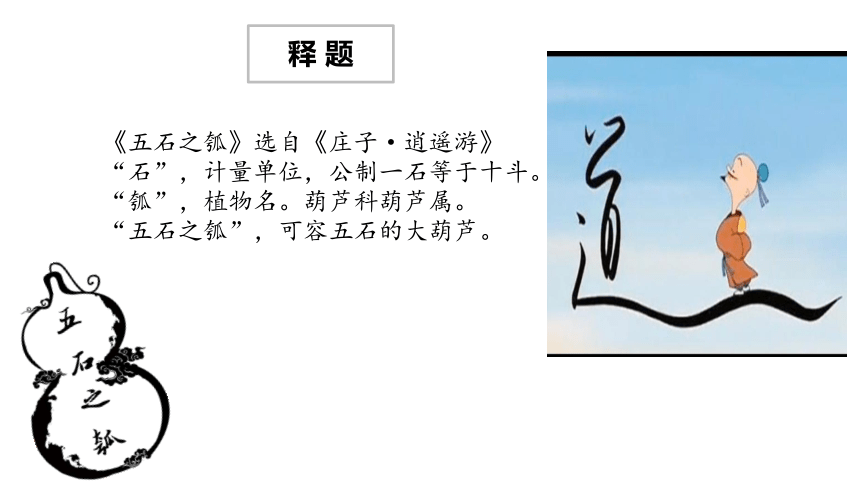

“石”,计量单位,公制一石等于十斗。

“瓠”,植物名。葫芦科葫芦属。

“五石之瓠”,可容五石的大葫芦。

释 题

斗

庄子(约前369~前286)

名周,战国时期宋国蒙人,

著名的思想家、文学家道家学派的重要代表,

与老子并称为“老庄”。

庄子的主要思想是清静无为。

在政治上,他主张无为而治。

为了现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底屏除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

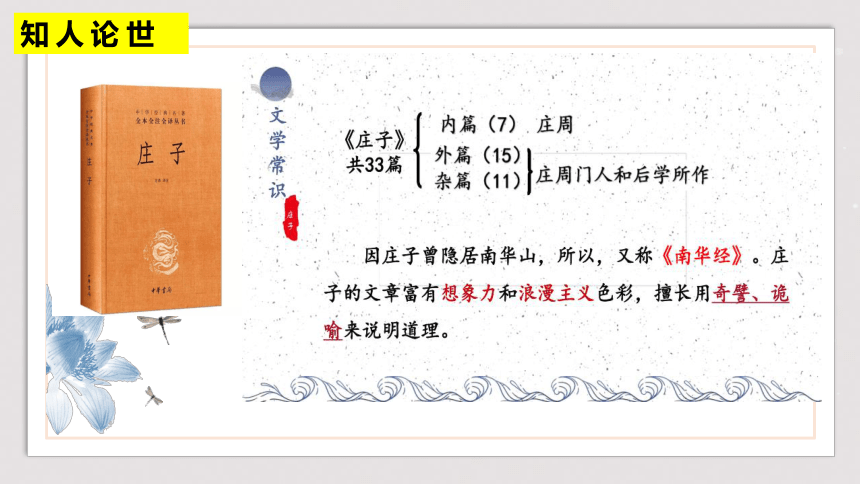

知 人 论 世

郭沫若:秦汉以来的每一部中国文学史,差不多大半是在他的影响之下发展的:以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。

鲁迅:其文则汪洋捭阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。

闻一多:中国人的文化上永远留着庄子的烙印。

李泽厚:中国文人的外表是儒家,但内心永远是庄子。

后人评价

惠子,战国中期宋国(今河南商丘)人,姓惠名施,著名的政治家、哲学家,是名家学派的开山鼻祖和主要代表人物,做过梁惠王的相。

惠子是合纵抗秦最主要的组织人和支持者,他主张魏国、齐国和楚国联合起来对抗秦国,并建议齐、魏互尊为王。作为合纵的组织人,他在当时各个国家里都享有很高的声誉。

惠施本是庄子的朋友,为先秦名家代表,但本篇及以下许多篇章中所写惠施与庄子的故事,多为寓言性质,并不真正反映惠施的思想。

知 人 论 世

初读文本 读准字音

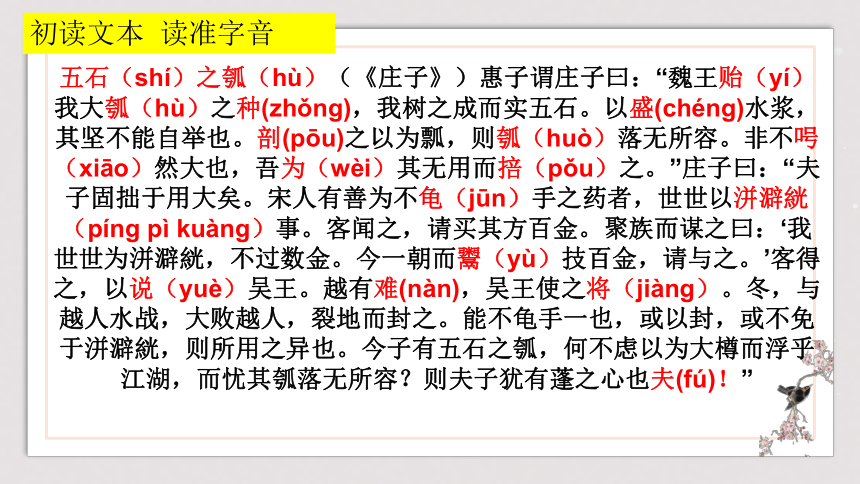

五石(shí)之瓠(hù)(《庄子》)惠子谓庄子曰:“魏王贻(yí)我大瓠(hù)之种(zhǒng),我树之成而实五石。以盛(chéng)水浆,其坚不能自举也。剖(pōu)之以为瓢,则瓠(huò)落无所容。非不呺(xiāo)然大也,吾为(wèi)其无用而掊(pǒu)之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟(jūn)手之药者,世世以洴澼絖(píng pì kuàng)事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻(yù)技百金,请与之。’客得之,以说(yuè)吴王。越有难(nàn),吴王使之将(jiàng)。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫(fú)!”

诵读文本 理解文意

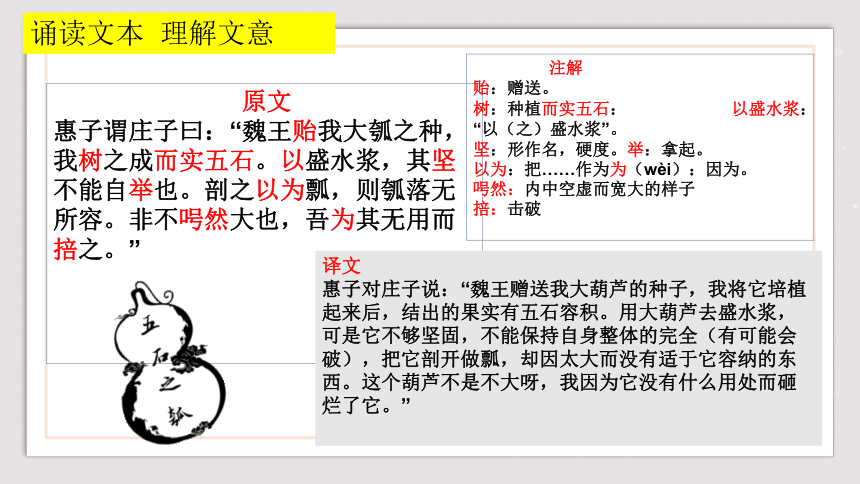

原文

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然大也,吾为其无用而掊之。”

注解

贻:赠送。

树:种植而实五石: 以盛水浆:“以(之)盛水浆”。

坚:形作名,硬度。举:拿起。

以为:把……作为为(wèi):因为。

呺然:内中空虚而宽大的样子

掊:击破

译文

惠子对庄子说:“魏王赠送我大葫芦的种子,我将它培植起来后,结出的果实有五石容积。用大葫芦去盛水浆,可是它不够坚固,不能保持自身整体的完全(有可能会破),把它剖开做瓢,却因太大而没有适于它容纳的东西。这个葫芦不是不大呀,我因为它没有什么用处而砸烂了它。”

原文

庄子曰:“夫子固拙于用大矣!宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻技百金。

注解

固:实在,确实。大:形作名,大的东西。方:药方。

洴澼絖:漂洗丝絮

鬻技:出售制药的秘方。鬻:卖,出售。

诵读文本 理解文意

译文

庄子说:“先生实在是不善于使用大东西啊!宋国有一善于调制不皲手药物的人家,世世代代以漂洗丝絮为职业。有个游客听说了这件事,愿意用百金的高价收买他的药方。全家人聚集在一起商量:‘我们世世代代漂洗丝絮,所得不过数金,如今一下子就可卖得百金。还是把药方卖给他吧。’

原文

请与之。’客得之,以说吴王。

越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。

注解

以说吴王:以(之)说吴王。

越有难:指越人发兵侵吴。

将:动词,带领(军队)。

水:名词作状语,在水上

败:使动用法,使··打败

裂地:割地,划地。

一:同一,同样的。句意为:能让手不冻裂的药方,都是同样的。

或:有的人。以:凭借。以封:以(之)封。

诵读文本 理解文意

译文

游客得到药方,去取悦吴王。正巧越国发难,吴王派他统率部队,冬天跟越军在水上交战,大败越军,吴王划割土地封赏他。能使手不皲裂,药方是同样的,有的人用它来获得封赏,有的人却只能靠它在水中漂洗丝絮,这是使用的方法不同。

原文

今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

注解

虑,古义:用绳结缀 今义:思考;担忧;发愁

以:凭借,其后省去宾语“不龟手之药”。以(之)为

樽:本为酒器,这里指形似酒樽,可以拴在身上的一种凫水工具,俗称腰舟。

蓬:草名,其状弯曲不直。

有蓬之心:喻指见识浅薄不能通晓大道理。

诵读文本 理解文意

译文

现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不把它系在身上,而浮游于江湖呢?却担忧它大而无处可容纳,看来先生你还是心窍不通啊!”

特殊句式

1、请买其方百金。

状语后置:请(以)百金买其方

2能不龟手一也,或以封

省略句:能不龟手(是)一也,或以(之)封,非(瓠)不号然大也。

3宋人有善为不龟手之药

定语后置:宋有善为不龟手之药之人。

文言知识点归纳

本文采用主客问答的形式,讲了几个故事?

两个

惠子:大瓠无用

庄子:不龟手之药

研习文本

研习文本

惠子和庄子在对话时,各自引用了“五石之瓠”和“不龟手之药”的事例,分别有什么用意?

惠子用“五石之弧”的事例,意在讥讽庄子的学说大而无用;

庄子用“不龟手之药”的事例,意在证明自己的学说大有用处,只是惠子不能通晓领悟。

惠子用五石之瓠(大葫芦)“盛水浆,剖为瓢”,庄子用之“浮于江湖”,请思考各自体现的深意?

庄子

惠子

实用主义

审美主义

它超越了某些世俗观念,大葫芦既没有被劈开,也没有被当成粗笨的器皿,在他眼里,大瓠可以用来泛舟江湖,诗意人生。他不仅保全了大瓠,还发挥了“大用”,很显然庄子达到一种“诗意的栖居” 的境界。

巨大的葫芦,在惠子眼里一无用处,而且占地方,碍手碍脚。

小大之辩

无用有用之争

五石之瓠

答

瓠大而无用(明)

同一物:不龟手之药(对比)

庄子的思想大而无用(暗)

客受封土地

宋人世代漂洗丝絮

问

所用之异也

清代学者胡文英这样评价庄子:

庄子眼极冷,心肠极热。眼冷,故是非不管;心肠热,故悲慨万端。虽知无用,而未能忘情,到底是热肠挂住;虽不能忘情,而终不下手,到底是冷眼看穿。

刘熙载评价庄子:

“无路可走,卒归于有路可走,如《庄子》 所谓“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖’,今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下,不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!是也。”结合文本内容谈谈如何理解这一评价。

拓展延伸

这一评价写出了庄子,在身处黑暗社会,人生无路可走之时,找到了他自己生命的精神之路——逍遥游,就是“浮乎江湖”, “于何无有之乡,广莫之野” 彷徨,逍遥,达到身心悠游,物我合一的自由境界。庄子不走世人寻常路,另辟蹊径,追求精神上的自我解脱与自我超越,这也是为后世人找到了另一条通往精神自由境界的大道。

面对看似同样的人生绝境,不同的人生态度会书写出截然不同的人生篇章。屈原面对绝境选择的是怀沙自沉,完全被悲苦所击败而毁名丧生;庄子选择的却是以瓠为樽,逍遥自在地“浮于江湖”。

庄子----在我们无路可走的时候

这是由超凡绝俗的大智慧中生长出来的清洁的精神,又由这种清洁的精神滋养出拒绝诱惑的惊人内力。我很高兴能看到在中国古代文人中有这样一个拒绝权势媒聘、坚决不合作的例子。是的,在一个文化屈从权势的传统中,庄子是一棵孤独的树,是一棵孤独地在深夜看守心灵月亮的树。当我们大都在黑夜里昧昧昏睡时,月亮为什么没有丢失?就是因为有了这样一两棵在清风夜唳的夜中独自看守月亮的树。

——鲍鹏山

庄子的大用

古代那些温习功课准备科考的士子们,他们桌子上摆着“四书五经”之类的高头讲章,但若我们去翻翻他们枕头底下,一定是放着一本《庄子》。有庄子垫底,他们的心里踏实多了。考中的,便高淡阔论高视阔步地去治国平天下,做儒家;考不中的,回到陋室,凄凄凉凉,头枕庄子,做一回化蝶之梦,或南柯之梦,也是一剂镇痛良方。而梦醒之后,悟出“世事庄周蝴蝶梦”,齐贵贱,等生死,则眼前无处不是四通八达的康庄大道,身旁无处不是周行不殆的造化之机——庄周庄周,本即是康庄大道周行不殆之意也!

——鲍鹏山

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。——庄子

不材之木,自有成材之道;无用之人,亦有致用之途。

"读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会,人生一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。"

——梁文道

"人的生命包含肉体和精神,前者是基础,后者是升华。与其一味追求有用之物,不如静下心来,细细品味无用之物带来的静谧和美好。心安,则身安。"

——陈道明

世上有味之事,包括诗、酒、哲学、爱情,往往无用。吟无用之诗,醉无用之酒,读无用之书,钟无用之情,终于成一无所用之人,却因此活得有滋有味。

——周国平评《红楼梦》

“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的,虽然是无用的装点,但是愈精炼愈好。”

——周作人《北京的茶食》

「天下的一切都是忙出来的,惟独文化是闲出来的」。

——余光中

庄子是诸子百家中唯一不对诸侯说话而对平常人说话的人。别人都在对诸侯大谈政治,大谈“治国、治人”之道的时候,庄子则告诉我们如何自救与解脱,如何保持心灵的安宁与清净,如何在丑恶的世界中保持自己的自尊自爱,不为时势左右而无所适从,丧失本性,以及如何在“无逃乎天地之间”的险恶中“游刃有余”地养生,以尽天年。简单地说,其他诸子谈的大都是政治、伦理,是社会问题,而庄子谈的是人生、人性、人心,是个人问题。他的哲学,是人生哲学。

【原文】蜩(tiáo)与学鸠(jiū)笑之曰:“我决(xuè)起而飞,抢(qiāng)榆枋(fāng)而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者宿舂(chōng)粮,适千里者,三月聚粮。之二虫又何知?

当蜩与学鸠看到体形硕大、气势壮美的大鹏,乘着上升的巨大旋风飞上九万里高空,然后才向南飞翔。它们就嘲笑大鹏说:“我们奋力而飞,碰到树木就停下来,有时或许飞不到树的高度,就落到地上罢了,哪里用得着飞上数万里的高空再向南飞去呢?”庄子就说,到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要聚积三个月的粮食。你们这两只小虫、鸟又知道什么呢?

拓展延伸

对比阅读

蜩与学鸠之所以嘲笑大鹏,是因为它们自身本就飞不高,行不远,感受不到廓大辽远的时空,所以它们认识事物就有局限,因而它们根本无法理解大鹏高飞远行的壮举,更不明白飞得高凭借就大,飞得低凭借就小的道理,反而以为自己无所依赖,十分自由,这就是认识不通达、不自由的表现了。庄子以这个故事说明人在认识上存在“小知”与“大知”的区别。

《逍遥游》讲的是“无待”的,“待者,恃也”我们常常依恃着有限的知识与经验,去狂妄自大地解释这个世界,用庄子的话说,就是“以管窥天,以锥指地”。蜩和学鸠之可笑,不是因为他们渺小与局限,而是因为它们用自己渺小与局限的经验去解释世界。

拓展延伸

蜩与学鸠为什么会嘲笑大鹏?这个故事又有什么用意呢?联系所学文本理解。

可见惠子的认识,正和前文写到蜩、学鸠、斥鴳等一脉相承,它们都是“小”的代表。在他们的生命中,对空间和时间的感知太狭隘,当然不知天地辽阔,时间恒久。局限于“小知”,当然没有“大智”,也就认识不到“无用之大用”。但他们还自以为是,以“小”来嘲笑讥讽“大”。庄子借对惠子的批评,也代表着“大”对“小”的反击。

由此来看,《五石之瓠》的“无用”“有用”之辩,与《逍遥游》的“小大之辩”,其实都表明“小知”不及“大知”,小天地和大世界不同,世俗价值和圣人境界存在差异。可见《五石之瓠》与《逍遥游》在内容上的紧密联系。

拓展延伸

五

石

瓠

庄子

之

《五石之瓠》选自《庄子·逍遥游》

“石”,计量单位,公制一石等于十斗。

“瓠”,植物名。葫芦科葫芦属。

“五石之瓠”,可容五石的大葫芦。

释 题

斗

庄子(约前369~前286)

名周,战国时期宋国蒙人,

著名的思想家、文学家道家学派的重要代表,

与老子并称为“老庄”。

庄子的主要思想是清静无为。

在政治上,他主张无为而治。

为了现实的束缚和苦闷,他还倡导精神超脱,主张彻底屏除世俗名利地位之心,入于精神自由的“逍遥”之境。

知 人 论 世

郭沫若:秦汉以来的每一部中国文学史,差不多大半是在他的影响之下发展的:以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。

鲁迅:其文则汪洋捭阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。

闻一多:中国人的文化上永远留着庄子的烙印。

李泽厚:中国文人的外表是儒家,但内心永远是庄子。

后人评价

惠子,战国中期宋国(今河南商丘)人,姓惠名施,著名的政治家、哲学家,是名家学派的开山鼻祖和主要代表人物,做过梁惠王的相。

惠子是合纵抗秦最主要的组织人和支持者,他主张魏国、齐国和楚国联合起来对抗秦国,并建议齐、魏互尊为王。作为合纵的组织人,他在当时各个国家里都享有很高的声誉。

惠施本是庄子的朋友,为先秦名家代表,但本篇及以下许多篇章中所写惠施与庄子的故事,多为寓言性质,并不真正反映惠施的思想。

知 人 论 世

初读文本 读准字音

五石(shí)之瓠(hù)(《庄子》)惠子谓庄子曰:“魏王贻(yí)我大瓠(hù)之种(zhǒng),我树之成而实五石。以盛(chéng)水浆,其坚不能自举也。剖(pōu)之以为瓢,则瓠(huò)落无所容。非不呺(xiāo)然大也,吾为(wèi)其无用而掊(pǒu)之。”庄子曰:“夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟(jūn)手之药者,世世以洴澼絖(píng pì kuàng)事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻(yù)技百金,请与之。’客得之,以说(yuè)吴王。越有难(nàn),吴王使之将(jiàng)。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫(fú)!”

诵读文本 理解文意

原文

惠子谓庄子曰:“魏王贻我大瓠之种,我树之成而实五石。以盛水浆,其坚不能自举也。剖之以为瓢,则瓠落无所容。非不呺然大也,吾为其无用而掊之。”

注解

贻:赠送。

树:种植而实五石: 以盛水浆:“以(之)盛水浆”。

坚:形作名,硬度。举:拿起。

以为:把……作为为(wèi):因为。

呺然:内中空虚而宽大的样子

掊:击破

译文

惠子对庄子说:“魏王赠送我大葫芦的种子,我将它培植起来后,结出的果实有五石容积。用大葫芦去盛水浆,可是它不够坚固,不能保持自身整体的完全(有可能会破),把它剖开做瓢,却因太大而没有适于它容纳的东西。这个葫芦不是不大呀,我因为它没有什么用处而砸烂了它。”

原文

庄子曰:“夫子固拙于用大矣!宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻技百金。

注解

固:实在,确实。大:形作名,大的东西。方:药方。

洴澼絖:漂洗丝絮

鬻技:出售制药的秘方。鬻:卖,出售。

诵读文本 理解文意

译文

庄子说:“先生实在是不善于使用大东西啊!宋国有一善于调制不皲手药物的人家,世世代代以漂洗丝絮为职业。有个游客听说了这件事,愿意用百金的高价收买他的药方。全家人聚集在一起商量:‘我们世世代代漂洗丝絮,所得不过数金,如今一下子就可卖得百金。还是把药方卖给他吧。’

原文

请与之。’客得之,以说吴王。

越有难,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。能不龟手一也,或以封,或不免于洴澼絖,则所用之异也。

注解

以说吴王:以(之)说吴王。

越有难:指越人发兵侵吴。

将:动词,带领(军队)。

水:名词作状语,在水上

败:使动用法,使··打败

裂地:割地,划地。

一:同一,同样的。句意为:能让手不冻裂的药方,都是同样的。

或:有的人。以:凭借。以封:以(之)封。

诵读文本 理解文意

译文

游客得到药方,去取悦吴王。正巧越国发难,吴王派他统率部队,冬天跟越军在水上交战,大败越军,吴王划割土地封赏他。能使手不皲裂,药方是同样的,有的人用它来获得封赏,有的人却只能靠它在水中漂洗丝絮,这是使用的方法不同。

原文

今子有五石之瓠,何不虑以为大樽,而浮于江湖,而忧其瓠落无所容?则夫子犹有蓬之心也夫!”

注解

虑,古义:用绳结缀 今义:思考;担忧;发愁

以:凭借,其后省去宾语“不龟手之药”。以(之)为

樽:本为酒器,这里指形似酒樽,可以拴在身上的一种凫水工具,俗称腰舟。

蓬:草名,其状弯曲不直。

有蓬之心:喻指见识浅薄不能通晓大道理。

诵读文本 理解文意

译文

现在你有可容五石东西的大葫芦,为什么不把它系在身上,而浮游于江湖呢?却担忧它大而无处可容纳,看来先生你还是心窍不通啊!”

特殊句式

1、请买其方百金。

状语后置:请(以)百金买其方

2能不龟手一也,或以封

省略句:能不龟手(是)一也,或以(之)封,非(瓠)不号然大也。

3宋人有善为不龟手之药

定语后置:宋有善为不龟手之药之人。

文言知识点归纳

本文采用主客问答的形式,讲了几个故事?

两个

惠子:大瓠无用

庄子:不龟手之药

研习文本

研习文本

惠子和庄子在对话时,各自引用了“五石之瓠”和“不龟手之药”的事例,分别有什么用意?

惠子用“五石之弧”的事例,意在讥讽庄子的学说大而无用;

庄子用“不龟手之药”的事例,意在证明自己的学说大有用处,只是惠子不能通晓领悟。

惠子用五石之瓠(大葫芦)“盛水浆,剖为瓢”,庄子用之“浮于江湖”,请思考各自体现的深意?

庄子

惠子

实用主义

审美主义

它超越了某些世俗观念,大葫芦既没有被劈开,也没有被当成粗笨的器皿,在他眼里,大瓠可以用来泛舟江湖,诗意人生。他不仅保全了大瓠,还发挥了“大用”,很显然庄子达到一种“诗意的栖居” 的境界。

巨大的葫芦,在惠子眼里一无用处,而且占地方,碍手碍脚。

小大之辩

无用有用之争

五石之瓠

答

瓠大而无用(明)

同一物:不龟手之药(对比)

庄子的思想大而无用(暗)

客受封土地

宋人世代漂洗丝絮

问

所用之异也

清代学者胡文英这样评价庄子:

庄子眼极冷,心肠极热。眼冷,故是非不管;心肠热,故悲慨万端。虽知无用,而未能忘情,到底是热肠挂住;虽不能忘情,而终不下手,到底是冷眼看穿。

刘熙载评价庄子:

“无路可走,卒归于有路可走,如《庄子》 所谓“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖’,今子有大树,患其无用,何不树之于无何有之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下,不夭斤斧,物无害者,无所可用,安所困苦哉!是也。”结合文本内容谈谈如何理解这一评价。

拓展延伸

这一评价写出了庄子,在身处黑暗社会,人生无路可走之时,找到了他自己生命的精神之路——逍遥游,就是“浮乎江湖”, “于何无有之乡,广莫之野” 彷徨,逍遥,达到身心悠游,物我合一的自由境界。庄子不走世人寻常路,另辟蹊径,追求精神上的自我解脱与自我超越,这也是为后世人找到了另一条通往精神自由境界的大道。

面对看似同样的人生绝境,不同的人生态度会书写出截然不同的人生篇章。屈原面对绝境选择的是怀沙自沉,完全被悲苦所击败而毁名丧生;庄子选择的却是以瓠为樽,逍遥自在地“浮于江湖”。

庄子----在我们无路可走的时候

这是由超凡绝俗的大智慧中生长出来的清洁的精神,又由这种清洁的精神滋养出拒绝诱惑的惊人内力。我很高兴能看到在中国古代文人中有这样一个拒绝权势媒聘、坚决不合作的例子。是的,在一个文化屈从权势的传统中,庄子是一棵孤独的树,是一棵孤独地在深夜看守心灵月亮的树。当我们大都在黑夜里昧昧昏睡时,月亮为什么没有丢失?就是因为有了这样一两棵在清风夜唳的夜中独自看守月亮的树。

——鲍鹏山

庄子的大用

古代那些温习功课准备科考的士子们,他们桌子上摆着“四书五经”之类的高头讲章,但若我们去翻翻他们枕头底下,一定是放着一本《庄子》。有庄子垫底,他们的心里踏实多了。考中的,便高淡阔论高视阔步地去治国平天下,做儒家;考不中的,回到陋室,凄凄凉凉,头枕庄子,做一回化蝶之梦,或南柯之梦,也是一剂镇痛良方。而梦醒之后,悟出“世事庄周蝴蝶梦”,齐贵贱,等生死,则眼前无处不是四通八达的康庄大道,身旁无处不是周行不殆的造化之机——庄周庄周,本即是康庄大道周行不殆之意也!

——鲍鹏山

人皆知有用之用,而莫知无用之用也。——庄子

不材之木,自有成材之道;无用之人,亦有致用之途。

"读一些无用的书,做一些无用的事,花一些无用的时间,都是为了在一切已知之外,保留一个超越自己的机会,人生一些很了不起的变化,就是来自这种时刻。"

——梁文道

"人的生命包含肉体和精神,前者是基础,后者是升华。与其一味追求有用之物,不如静下心来,细细品味无用之物带来的静谧和美好。心安,则身安。"

——陈道明

世上有味之事,包括诗、酒、哲学、爱情,往往无用。吟无用之诗,醉无用之酒,读无用之书,钟无用之情,终于成一无所用之人,却因此活得有滋有味。

——周国平评《红楼梦》

“我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的,虽然是无用的装点,但是愈精炼愈好。”

——周作人《北京的茶食》

「天下的一切都是忙出来的,惟独文化是闲出来的」。

——余光中

庄子是诸子百家中唯一不对诸侯说话而对平常人说话的人。别人都在对诸侯大谈政治,大谈“治国、治人”之道的时候,庄子则告诉我们如何自救与解脱,如何保持心灵的安宁与清净,如何在丑恶的世界中保持自己的自尊自爱,不为时势左右而无所适从,丧失本性,以及如何在“无逃乎天地之间”的险恶中“游刃有余”地养生,以尽天年。简单地说,其他诸子谈的大都是政治、伦理,是社会问题,而庄子谈的是人生、人性、人心,是个人问题。他的哲学,是人生哲学。

【原文】蜩(tiáo)与学鸠(jiū)笑之曰:“我决(xuè)起而飞,抢(qiāng)榆枋(fāng)而止,时则不至,而控于地而已矣,奚以之九万里而南为?”适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者宿舂(chōng)粮,适千里者,三月聚粮。之二虫又何知?

当蜩与学鸠看到体形硕大、气势壮美的大鹏,乘着上升的巨大旋风飞上九万里高空,然后才向南飞翔。它们就嘲笑大鹏说:“我们奋力而飞,碰到树木就停下来,有时或许飞不到树的高度,就落到地上罢了,哪里用得着飞上数万里的高空再向南飞去呢?”庄子就说,到近郊去的人,只带当天吃的三餐粮食,回来肚子还是饱饱的;到百里外的人,要用一整夜时间舂米准备干粮;到千里外的人,要聚积三个月的粮食。你们这两只小虫、鸟又知道什么呢?

拓展延伸

对比阅读

蜩与学鸠之所以嘲笑大鹏,是因为它们自身本就飞不高,行不远,感受不到廓大辽远的时空,所以它们认识事物就有局限,因而它们根本无法理解大鹏高飞远行的壮举,更不明白飞得高凭借就大,飞得低凭借就小的道理,反而以为自己无所依赖,十分自由,这就是认识不通达、不自由的表现了。庄子以这个故事说明人在认识上存在“小知”与“大知”的区别。

《逍遥游》讲的是“无待”的,“待者,恃也”我们常常依恃着有限的知识与经验,去狂妄自大地解释这个世界,用庄子的话说,就是“以管窥天,以锥指地”。蜩和学鸠之可笑,不是因为他们渺小与局限,而是因为它们用自己渺小与局限的经验去解释世界。

拓展延伸

蜩与学鸠为什么会嘲笑大鹏?这个故事又有什么用意呢?联系所学文本理解。

可见惠子的认识,正和前文写到蜩、学鸠、斥鴳等一脉相承,它们都是“小”的代表。在他们的生命中,对空间和时间的感知太狭隘,当然不知天地辽阔,时间恒久。局限于“小知”,当然没有“大智”,也就认识不到“无用之大用”。但他们还自以为是,以“小”来嘲笑讥讽“大”。庄子借对惠子的批评,也代表着“大”对“小”的反击。

由此来看,《五石之瓠》的“无用”“有用”之辩,与《逍遥游》的“小大之辩”,其实都表明“小知”不及“大知”,小天地和大世界不同,世俗价值和圣人境界存在差异。可见《五石之瓠》与《逍遥游》在内容上的紧密联系。

拓展延伸