【高考生物一轮复习课件】 必修2 第3章 第1节 DNA是主要的遗传物质(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高考生物一轮复习课件】 必修2 第3章 第1节 DNA是主要的遗传物质(共43张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-07 23:43:54 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

必修2 遗传与进化

第3章 基因的本质

2025年高考一轮总复习

第1节 DNA是主要的遗传物质

考点一 DNA 是遗传物质的证据

1.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验。

(1)实验材料:S 型和 R 型肺炎链球菌、小鼠。

项目 S 型细菌 R 型细菌

菌落 ①__________ ②__________

菌体 ③__________荚膜 ④__________荚膜

致病性 ⑤________致病性,使小

鼠患肺炎并发败血症死亡 ⑥________致病性

注:有荚膜的肺炎链球菌可抵抗吞噬细胞的吞噬,有利于细

菌在宿主体内生活并繁殖。

光滑

粗糙

有多糖类

无多糖类

有

无

(2)实验过程及结果。

被加热杀死的 S 型细菌无毒性

R 型细菌转化为 S 型细菌

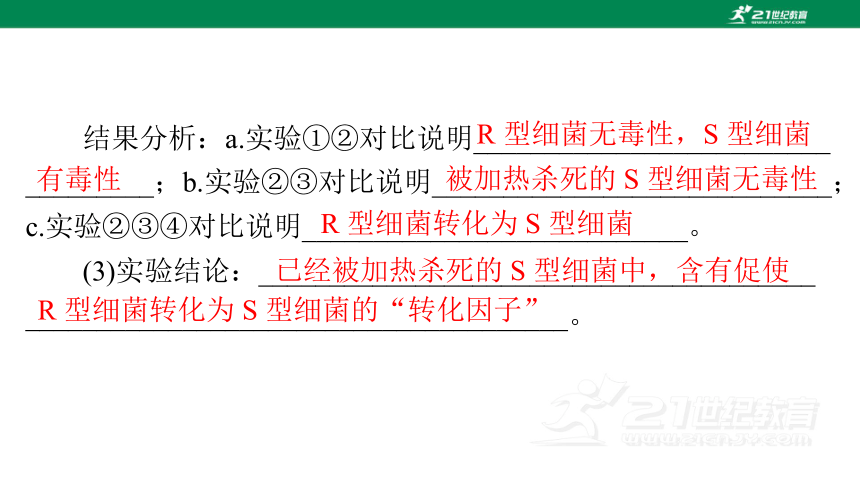

结果分析:a.实验①②对比说明_________________________

_________;b.实验②③对比说明____________________________;

c.实验②③④对比说明___________________________。

(3)实验结论:_______________________________________

______________________________________。

R 型细菌无毒性,S 型细菌

有毒性

已经被加热杀死的 S 型细菌中,含有促使

R 型细菌转化为 S 型细菌的“转化因子”

肺炎链球菌的体内转化实验所用实验材料都是活的细菌或杀

死的细菌,没有单独地直接观察 DNA 的作用,因此该实验不能证

明哪种物质是遗传物质,只提出了“转化因子”这一名词。

2.艾弗里及其同事的肺炎链球菌体外转化实验。

(1)①自变量:不同处理的 S 型细菌的细胞提取物。

②因变量:培养基中活细菌的种类。

(2)实验过程及结果。

绝大部分糖类、

①预处理:将加热致死的 S 型细菌破碎,去除______________

______________,制成细胞提取物。

蛋白质和脂质

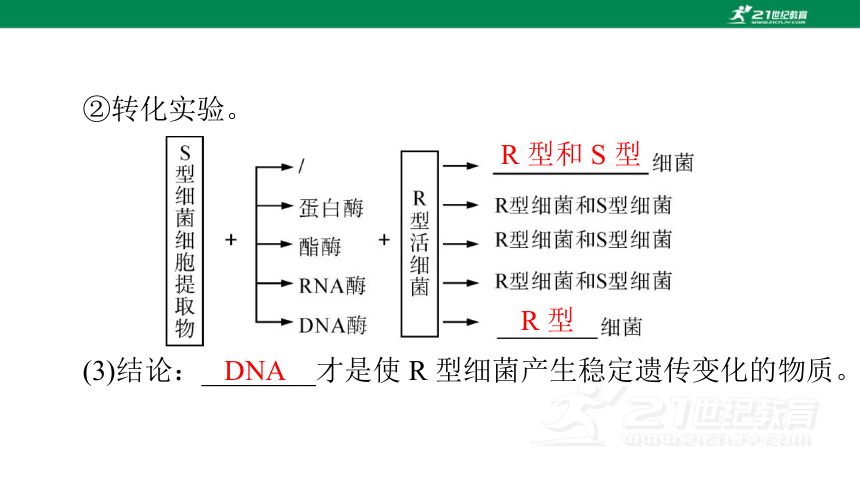

②转化实验。

R 型和 S 型

R 型

DNA

(3)结论:________才是使 R 型细菌产生稳定遗传变化的物质。

(1)艾弗里的体外转化实验既证明了 DNA 是遗传物质,同时证

明了蛋白质等不是遗传物质。

(2)被转化的 R 型菌只是少量,在培养后既有 R 型细菌又有 S

型细菌的培养基中,R 型菌的菌落占多数。

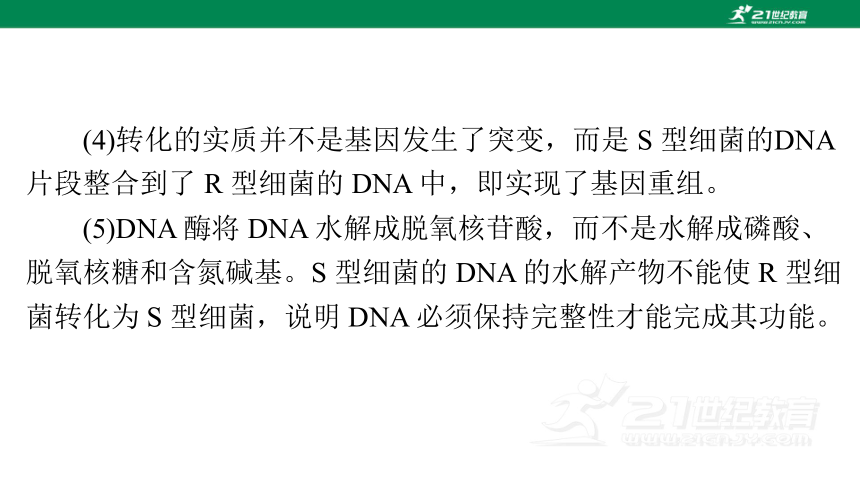

(3)能使小鼠致死的是 S 型菌而不是 S 型细菌的 DNA。

(4)转化的实质并不是基因发生了突变,而是 S 型细菌的DNA

片段整合到了 R 型细菌的 DNA 中,即实现了基因重组。

(5)DNA 酶将 DNA 水解成脱氧核苷酸,而不是水解成磷酸、

脱氧核糖和含氮碱基。S 型细菌的 DNA 的水解产物不能使 R 型细

菌转化为 S 型细菌,说明 DNA 必须保持完整性才能完成其功能。

3.噬菌体侵染大肠杆菌的实验。

(1)实验方法:____________________技术,用 35S、32P 分别

标记________________________。

(2)实验材料:T2 噬菌体和大肠杆菌。

(3)噬菌体的结构。

放射性同位素标记

噬菌体的蛋白质和 DNA

(4)噬菌体侵染细菌的过程。

大肠杆菌的氨基酸

模板:_______________;合成 DNA 的原料:__________体

内的四种脱氧核苷酸;合成蛋白质的原料:___________________;

合成蛋白质的场所:__________________。

大肠杆菌的核糖体

噬菌体 DNA

大肠杆菌

(5)实验过程。

①标记噬菌体。

②侵染大肠杆菌。

噬菌体

细菌

T2 噬菌体颗粒

大肠杆菌

③搅拌的目的:使吸附在细菌上的___________与________

分离。

④离心的目的:让上清液中析出质量较轻的______________,

沉淀物中留下被侵染的___________。

分组 结果 结果分析

对比

实验

(相互

对照) 被32P标记的噬菌体+细菌 32P主要分布在宿主细胞内,上清液中几乎无32P ___________进入了宿主细胞内

被35S标记的噬菌体+细菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中 _____________外壳未进入宿主细胞,留在了外面

⑤上清液和沉淀物中放射性结果分析。

32P-DNA

35S-蛋白质

32P标记的DNA

35S标记的蛋白质

(6)细菌裂解,释放出子代噬菌体,并检测子代噬菌体放射性。

可以检测到_______________,但却不能检测到_______________。

(7)结论。

①噬菌体侵染细菌时_____进入细菌的细胞中,而__________

留在细胞外。

DNA

蛋白质外壳

②子代噬菌体的各种性状是通过亲代________遗传的——

________才是噬菌体的遗传物质。(注:不能证明蛋白质不是遗传

物质)。

DNA

DNA

(1)因放射性检测时只能检测到部位,不能确定是何种元素的

放射性,故 35S(标记蛋白质)和 32P(标记 DNA)不能同时标记在同一

噬菌体上,应将二者分别标记,即把实验分成两组。

(2)含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒

营专性寄生生活,故应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。

(3)噬菌体侵染细菌的实验证明了 DNA 是遗传物质,但是没有

证明蛋白质不是遗传物质。

(4)肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌实验设计的基本

思路是设法把 DNA 和蛋白质分开,单独观察它们的作用。

考点二 DNA 是主要的遗传物质

1.RNA 是遗传物质的实验。

(1)烟草花叶病毒

烟草叶出现病斑。

(2)实验过程及现象。

(3)实验结论:______是烟草花叶病毒的遗传物质,________

不是烟草花叶病毒的遗传物质。

RNA

蛋白质

2.病毒重建及其对烟草叶细胞的感染。

(1)实验过程及结果。

(2)结果分析与结论:重组病毒产生的子代病毒类型取决于提

供_______的病毒类型。

RNA

3.探索遗传物质的经典实验。

DNA

RNA

DNA

【基础测评】

1.易错诊断

(1)赫尔希和蔡斯分别用含有放射性同位素 35S 和放射性同位

素 32P 的培养基培养 T2 噬菌体。(

)

(2)搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来。(

)

(3)加热杀死 S 型菌使其蛋白质功能丧失而 DNA 功能可能不

受影响。(

)

(4)噬菌体侵染细菌实验中,用32P 标记的噬菌体侵染细菌后

的子代噬菌体多数具有放射性。(

)

(5)烟草花叶病毒感染和重建实验中,用 TMV A 的 RNA 和

TMV B 的蛋白质重建的病毒感染烟草叶片细胞后,可检测到A型

病毒,说明 RNA 是 TMV A 的遗传物质。(

)

答案:(1)× (2)× (3)√ (4)× (5)√

2.为研究 R 型肺炎链球菌转化为 S 型肺炎链球菌的转化物质

是 DNA 还是蛋白质,进行了肺炎链球菌体外转化实验,其基本过

程如图所示:

下列叙述正确的是(

)

A.甲组培养皿中只有 S 型菌落,推测加热不会破坏转化物质

的活性

B.乙组培养皿中有 R 型及 S 型菌落,推测转化物质是蛋白质

C.丙组培养皿中只有 R 型菌落,推测转化物质是 DNA

D.该实验能证明肺炎链球菌的主要遗传物质是 DNA

答案:C

3.某研究性学习小组做了两组实验:甲组用 3H、35S 标记的

T2 噬菌体去侵染无放射性的大肠杆菌;乙组用无放射性的 T2 噬

菌体去侵染用 3H、35S 标记的大肠杆菌。下列有关分析正确的是

(

)

A.短时间保温、搅拌、离心后,甲组上清液放射性很强而沉

淀物几乎无放射性

B.短时间保温、搅拌、离心后,乙组上清液与沉淀物放射性

都很强

C.甲组子代噬菌体的 DNA 分子中一定不能检测到 3H

D.乙组子代噬菌体的蛋白质与 DNA 分子中都可检测到 3H

答案:D

4.为了探究烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质,某实验小组进行

了如图所示实验。下列说法正确的是(

)

A.实验 1 为空白对照组,以消除无关变量对实验结果的影响,

增强实验的可信度

B.根据实验 1、2、3 的实验现象可得出结论:烟草花叶病毒

的遗传物质是 RNA

C.实验 4 是利用“加法原理”设计的一个补充实验组,可以

进一步验证实验结论

D.该实验与格里菲思的实验都是设法将核酸和蛋白质分开后

分别研究各自的效应

答案:B

考向 1 肺炎链球菌转化实验

[典例 1](2021 年全国乙卷)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化

实验中,无毒性的 R 型活细菌与被加热杀死的 S 型细菌混合后注

射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的 S 型活细菌。某同

学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合

理的是(

)

A.与 R 型菌相比,S 型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S 型菌的 DNA 能够进入 R 型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死 S 型菌使其蛋白质功能丧失而 DNA 功能可能不受

影响

D.将 S 型菌的 DNA 经 DNA 酶处理后与 R 型菌混合,可以得

到 S 型菌

解析:与 R 型菌相比,S型菌具有荚膜多糖,S型菌有毒,故

可推测 S 型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确。S型菌的DNA

进入 R 型菌细胞后使 R 型菌具有了 S 型菌的性状,可知 S 型菌的

DNA 进入 R 型菌细胞后指导蛋白质的合成,B 正确。加热杀死的

S 型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的 S 型菌的蛋白质功能

丧失,而加热杀死的 S 型菌的 DNA 可以使 R 型菌发生转化,可

知其 DNA 功能不受影响,C 正确。将 S 型菌的 DNA 经 DNA 酶

处理后,DNA 被水解为小分子物质,故与 R 型菌混合,不能得到

S 型菌,D 错误。

答案:D

【考向集训】

1.(2023 年广东韶关二模)某学习小组对艾弗里的实验非常感

兴趣,他们将加热致死的 S 型细菌破碎制成的细胞提取物分成 5

组,分别使用不同的物质处理后与含有 R 型活细菌的培养基混合

培养,一段时间后接种到固体培养基上观察长出的菌落类型,结

果如下表。据此分析合理的是(

)

组别 ① ② ③ ④ ⑤

处理用的物质 蛋白

酶 脂肪

酶 RNA 酶 DNA 酶 活细菌破碎提

取物

观察到的

菌落类型 R 型 有 有 有 有 有

S 型 有 有 有 无 无

A.该学习小组采用“加法原理”控制实验变量

B.①②③说明蛋白质、脂肪、RNA 是转化因子

C.活细菌破碎提取物中含 DNA 酶等化学物质

D.本实验依据细菌有无荚膜来区分菌落类型

解析:从控制自变量的角度分析,艾弗里的实验的基本思路

是依据自变量控制中的“减法原理”,在每个实验组 S 型细菌的

细胞提取物中特异性地去除了一种物质,进而可以检测该物质的

作用,A 错误。①②③说明用相应的酶分别去除蛋白质、脂肪、

RNA 后,仍能发生 R 型活细菌转化为 S 型细菌的过程,说明蛋白

质、脂肪、RNA 均不是转化因子,B 错误。第⑤组,将活细菌破

碎提取物与 R 型活细菌混合后,未观察到 S 型菌落,说明活细菌

破碎提取物中含 DNA 酶等,水解 DNA,不能将 R 型细菌转化为

S 型细菌,C 正确。本实验依据直接观察形成的菌落是否表现为光

滑来区分菌落类型,肉眼无法观察到荚膜,D 错误。

答案:C

考向2 噬菌体侵染细菌的实验

[典例2](2022 年海南高考)某团队从下表①~④实验组中选择

两组,模拟 T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验,验证 DNA 是遗传物质。

结果显示:第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,

第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择

的第一、二组实验分别是(

)

实验组 T2噬菌体 大肠杆菌

① 未标记 15N标记

② 32P标记 35S标记

③ 3H标记 未标记

④ 35S标记 未标记

A.①和④

C.②和④

B.②和③

D.④和③

解析:噬菌体侵染细菌时,只有 DNA 进入细菌,蛋白质外壳

没有进入,为了区分 DNA 和蛋白质,可用32P 标记噬菌体的 DNA,

用35S 标记噬菌体的蛋白质外壳,根据第一组实验检测到放射性物

质主要分布在沉淀物中,说明亲代噬菌体的 DNA 被32P 标记,根

据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中,说明第二

组噬菌体的蛋白质被 35S 标记。

答案:C

“二看法”判断子代噬菌体标记情况

【考向集训】

2.(2023 年广东三模)在证明 DNA 是遗传物质的噬菌体侵染细

菌实验中,侵染时间过短,分别会使 32P 标记组和 35S 标记组的上

)

清液中放射性强度(

A.增强、增强

C.增强、基本不变

B.减弱、减弱

D.减弱、增强

解析:用 32P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,侵染时间过短,部

分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,

使上清液放射性增强;用 35S 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,侵染时

间过短并不会影响上清液放射性的强度,因为 35S 使得蛋白质带上

放射性,不管侵染时间长短,其都会留在大肠杆菌外,不影响上

清液放射性即35S 标记组的上清液放射性基本不变。

答案:C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

必修2 遗传与进化

第3章 基因的本质

2025年高考一轮总复习

第1节 DNA是主要的遗传物质

考点一 DNA 是遗传物质的证据

1.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验。

(1)实验材料:S 型和 R 型肺炎链球菌、小鼠。

项目 S 型细菌 R 型细菌

菌落 ①__________ ②__________

菌体 ③__________荚膜 ④__________荚膜

致病性 ⑤________致病性,使小

鼠患肺炎并发败血症死亡 ⑥________致病性

注:有荚膜的肺炎链球菌可抵抗吞噬细胞的吞噬,有利于细

菌在宿主体内生活并繁殖。

光滑

粗糙

有多糖类

无多糖类

有

无

(2)实验过程及结果。

被加热杀死的 S 型细菌无毒性

R 型细菌转化为 S 型细菌

结果分析:a.实验①②对比说明_________________________

_________;b.实验②③对比说明____________________________;

c.实验②③④对比说明___________________________。

(3)实验结论:_______________________________________

______________________________________。

R 型细菌无毒性,S 型细菌

有毒性

已经被加热杀死的 S 型细菌中,含有促使

R 型细菌转化为 S 型细菌的“转化因子”

肺炎链球菌的体内转化实验所用实验材料都是活的细菌或杀

死的细菌,没有单独地直接观察 DNA 的作用,因此该实验不能证

明哪种物质是遗传物质,只提出了“转化因子”这一名词。

2.艾弗里及其同事的肺炎链球菌体外转化实验。

(1)①自变量:不同处理的 S 型细菌的细胞提取物。

②因变量:培养基中活细菌的种类。

(2)实验过程及结果。

绝大部分糖类、

①预处理:将加热致死的 S 型细菌破碎,去除______________

______________,制成细胞提取物。

蛋白质和脂质

②转化实验。

R 型和 S 型

R 型

DNA

(3)结论:________才是使 R 型细菌产生稳定遗传变化的物质。

(1)艾弗里的体外转化实验既证明了 DNA 是遗传物质,同时证

明了蛋白质等不是遗传物质。

(2)被转化的 R 型菌只是少量,在培养后既有 R 型细菌又有 S

型细菌的培养基中,R 型菌的菌落占多数。

(3)能使小鼠致死的是 S 型菌而不是 S 型细菌的 DNA。

(4)转化的实质并不是基因发生了突变,而是 S 型细菌的DNA

片段整合到了 R 型细菌的 DNA 中,即实现了基因重组。

(5)DNA 酶将 DNA 水解成脱氧核苷酸,而不是水解成磷酸、

脱氧核糖和含氮碱基。S 型细菌的 DNA 的水解产物不能使 R 型细

菌转化为 S 型细菌,说明 DNA 必须保持完整性才能完成其功能。

3.噬菌体侵染大肠杆菌的实验。

(1)实验方法:____________________技术,用 35S、32P 分别

标记________________________。

(2)实验材料:T2 噬菌体和大肠杆菌。

(3)噬菌体的结构。

放射性同位素标记

噬菌体的蛋白质和 DNA

(4)噬菌体侵染细菌的过程。

大肠杆菌的氨基酸

模板:_______________;合成 DNA 的原料:__________体

内的四种脱氧核苷酸;合成蛋白质的原料:___________________;

合成蛋白质的场所:__________________。

大肠杆菌的核糖体

噬菌体 DNA

大肠杆菌

(5)实验过程。

①标记噬菌体。

②侵染大肠杆菌。

噬菌体

细菌

T2 噬菌体颗粒

大肠杆菌

③搅拌的目的:使吸附在细菌上的___________与________

分离。

④离心的目的:让上清液中析出质量较轻的______________,

沉淀物中留下被侵染的___________。

分组 结果 结果分析

对比

实验

(相互

对照) 被32P标记的噬菌体+细菌 32P主要分布在宿主细胞内,上清液中几乎无32P ___________进入了宿主细胞内

被35S标记的噬菌体+细菌 宿主细胞内无35S,35S主要分布在上清液中 _____________外壳未进入宿主细胞,留在了外面

⑤上清液和沉淀物中放射性结果分析。

32P-DNA

35S-蛋白质

32P标记的DNA

35S标记的蛋白质

(6)细菌裂解,释放出子代噬菌体,并检测子代噬菌体放射性。

可以检测到_______________,但却不能检测到_______________。

(7)结论。

①噬菌体侵染细菌时_____进入细菌的细胞中,而__________

留在细胞外。

DNA

蛋白质外壳

②子代噬菌体的各种性状是通过亲代________遗传的——

________才是噬菌体的遗传物质。(注:不能证明蛋白质不是遗传

物质)。

DNA

DNA

(1)因放射性检测时只能检测到部位,不能确定是何种元素的

放射性,故 35S(标记蛋白质)和 32P(标记 DNA)不能同时标记在同一

噬菌体上,应将二者分别标记,即把实验分成两组。

(2)含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒

营专性寄生生活,故应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。

(3)噬菌体侵染细菌的实验证明了 DNA 是遗传物质,但是没有

证明蛋白质不是遗传物质。

(4)肺炎链球菌的转化实验和噬菌体侵染细菌实验设计的基本

思路是设法把 DNA 和蛋白质分开,单独观察它们的作用。

考点二 DNA 是主要的遗传物质

1.RNA 是遗传物质的实验。

(1)烟草花叶病毒

烟草叶出现病斑。

(2)实验过程及现象。

(3)实验结论:______是烟草花叶病毒的遗传物质,________

不是烟草花叶病毒的遗传物质。

RNA

蛋白质

2.病毒重建及其对烟草叶细胞的感染。

(1)实验过程及结果。

(2)结果分析与结论:重组病毒产生的子代病毒类型取决于提

供_______的病毒类型。

RNA

3.探索遗传物质的经典实验。

DNA

RNA

DNA

【基础测评】

1.易错诊断

(1)赫尔希和蔡斯分别用含有放射性同位素 35S 和放射性同位

素 32P 的培养基培养 T2 噬菌体。(

)

(2)搅拌是为了使大肠杆菌内的噬菌体释放出来。(

)

(3)加热杀死 S 型菌使其蛋白质功能丧失而 DNA 功能可能不

受影响。(

)

(4)噬菌体侵染细菌实验中,用32P 标记的噬菌体侵染细菌后

的子代噬菌体多数具有放射性。(

)

(5)烟草花叶病毒感染和重建实验中,用 TMV A 的 RNA 和

TMV B 的蛋白质重建的病毒感染烟草叶片细胞后,可检测到A型

病毒,说明 RNA 是 TMV A 的遗传物质。(

)

答案:(1)× (2)× (3)√ (4)× (5)√

2.为研究 R 型肺炎链球菌转化为 S 型肺炎链球菌的转化物质

是 DNA 还是蛋白质,进行了肺炎链球菌体外转化实验,其基本过

程如图所示:

下列叙述正确的是(

)

A.甲组培养皿中只有 S 型菌落,推测加热不会破坏转化物质

的活性

B.乙组培养皿中有 R 型及 S 型菌落,推测转化物质是蛋白质

C.丙组培养皿中只有 R 型菌落,推测转化物质是 DNA

D.该实验能证明肺炎链球菌的主要遗传物质是 DNA

答案:C

3.某研究性学习小组做了两组实验:甲组用 3H、35S 标记的

T2 噬菌体去侵染无放射性的大肠杆菌;乙组用无放射性的 T2 噬

菌体去侵染用 3H、35S 标记的大肠杆菌。下列有关分析正确的是

(

)

A.短时间保温、搅拌、离心后,甲组上清液放射性很强而沉

淀物几乎无放射性

B.短时间保温、搅拌、离心后,乙组上清液与沉淀物放射性

都很强

C.甲组子代噬菌体的 DNA 分子中一定不能检测到 3H

D.乙组子代噬菌体的蛋白质与 DNA 分子中都可检测到 3H

答案:D

4.为了探究烟草花叶病毒(TMV)的遗传物质,某实验小组进行

了如图所示实验。下列说法正确的是(

)

A.实验 1 为空白对照组,以消除无关变量对实验结果的影响,

增强实验的可信度

B.根据实验 1、2、3 的实验现象可得出结论:烟草花叶病毒

的遗传物质是 RNA

C.实验 4 是利用“加法原理”设计的一个补充实验组,可以

进一步验证实验结论

D.该实验与格里菲思的实验都是设法将核酸和蛋白质分开后

分别研究各自的效应

答案:B

考向 1 肺炎链球菌转化实验

[典例 1](2021 年全国乙卷)在格里菲思所做的肺炎链球菌转化

实验中,无毒性的 R 型活细菌与被加热杀死的 S 型细菌混合后注

射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的 S 型活细菌。某同

学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合

理的是(

)

A.与 R 型菌相比,S 型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S 型菌的 DNA 能够进入 R 型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死 S 型菌使其蛋白质功能丧失而 DNA 功能可能不受

影响

D.将 S 型菌的 DNA 经 DNA 酶处理后与 R 型菌混合,可以得

到 S 型菌

解析:与 R 型菌相比,S型菌具有荚膜多糖,S型菌有毒,故

可推测 S 型菌的毒性可能与荚膜多糖有关,A正确。S型菌的DNA

进入 R 型菌细胞后使 R 型菌具有了 S 型菌的性状,可知 S 型菌的

DNA 进入 R 型菌细胞后指导蛋白质的合成,B 正确。加热杀死的

S 型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的 S 型菌的蛋白质功能

丧失,而加热杀死的 S 型菌的 DNA 可以使 R 型菌发生转化,可

知其 DNA 功能不受影响,C 正确。将 S 型菌的 DNA 经 DNA 酶

处理后,DNA 被水解为小分子物质,故与 R 型菌混合,不能得到

S 型菌,D 错误。

答案:D

【考向集训】

1.(2023 年广东韶关二模)某学习小组对艾弗里的实验非常感

兴趣,他们将加热致死的 S 型细菌破碎制成的细胞提取物分成 5

组,分别使用不同的物质处理后与含有 R 型活细菌的培养基混合

培养,一段时间后接种到固体培养基上观察长出的菌落类型,结

果如下表。据此分析合理的是(

)

组别 ① ② ③ ④ ⑤

处理用的物质 蛋白

酶 脂肪

酶 RNA 酶 DNA 酶 活细菌破碎提

取物

观察到的

菌落类型 R 型 有 有 有 有 有

S 型 有 有 有 无 无

A.该学习小组采用“加法原理”控制实验变量

B.①②③说明蛋白质、脂肪、RNA 是转化因子

C.活细菌破碎提取物中含 DNA 酶等化学物质

D.本实验依据细菌有无荚膜来区分菌落类型

解析:从控制自变量的角度分析,艾弗里的实验的基本思路

是依据自变量控制中的“减法原理”,在每个实验组 S 型细菌的

细胞提取物中特异性地去除了一种物质,进而可以检测该物质的

作用,A 错误。①②③说明用相应的酶分别去除蛋白质、脂肪、

RNA 后,仍能发生 R 型活细菌转化为 S 型细菌的过程,说明蛋白

质、脂肪、RNA 均不是转化因子,B 错误。第⑤组,将活细菌破

碎提取物与 R 型活细菌混合后,未观察到 S 型菌落,说明活细菌

破碎提取物中含 DNA 酶等,水解 DNA,不能将 R 型细菌转化为

S 型细菌,C 正确。本实验依据直接观察形成的菌落是否表现为光

滑来区分菌落类型,肉眼无法观察到荚膜,D 错误。

答案:C

考向2 噬菌体侵染细菌的实验

[典例2](2022 年海南高考)某团队从下表①~④实验组中选择

两组,模拟 T2 噬菌体侵染大肠杆菌实验,验证 DNA 是遗传物质。

结果显示:第一组实验检测到放射性物质主要分布在沉淀物中,

第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中。该团队选择

的第一、二组实验分别是(

)

实验组 T2噬菌体 大肠杆菌

① 未标记 15N标记

② 32P标记 35S标记

③ 3H标记 未标记

④ 35S标记 未标记

A.①和④

C.②和④

B.②和③

D.④和③

解析:噬菌体侵染细菌时,只有 DNA 进入细菌,蛋白质外壳

没有进入,为了区分 DNA 和蛋白质,可用32P 标记噬菌体的 DNA,

用35S 标记噬菌体的蛋白质外壳,根据第一组实验检测到放射性物

质主要分布在沉淀物中,说明亲代噬菌体的 DNA 被32P 标记,根

据第二组实验检测到放射性物质主要分布在上清液中,说明第二

组噬菌体的蛋白质被 35S 标记。

答案:C

“二看法”判断子代噬菌体标记情况

【考向集训】

2.(2023 年广东三模)在证明 DNA 是遗传物质的噬菌体侵染细

菌实验中,侵染时间过短,分别会使 32P 标记组和 35S 标记组的上

)

清液中放射性强度(

A.增强、增强

C.增强、基本不变

B.减弱、减弱

D.减弱、增强

解析:用 32P 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,侵染时间过短,部

分噬菌体没有侵染到大肠杆菌细胞内,经离心后分布于上清液中,

使上清液放射性增强;用 35S 标记的噬菌体侵染大肠杆菌,侵染时

间过短并不会影响上清液放射性的强度,因为 35S 使得蛋白质带上

放射性,不管侵染时间长短,其都会留在大肠杆菌外,不影响上

清液放射性即35S 标记组的上清液放射性基本不变。

答案:C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录