【高考生物一轮复习课件】必修2 第5章 第1节 基因突变和基因重组(共72张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高考生物一轮复习课件】必修2 第5章 第1节 基因突变和基因重组(共72张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-07 23:47:04 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

必修2 遗传与进化

第5章 基因突变及其他变异

2025年高考一轮总复习

第1节 基因突变和基因重组

考点一 基因突变与细胞癌变

1.基因突变。

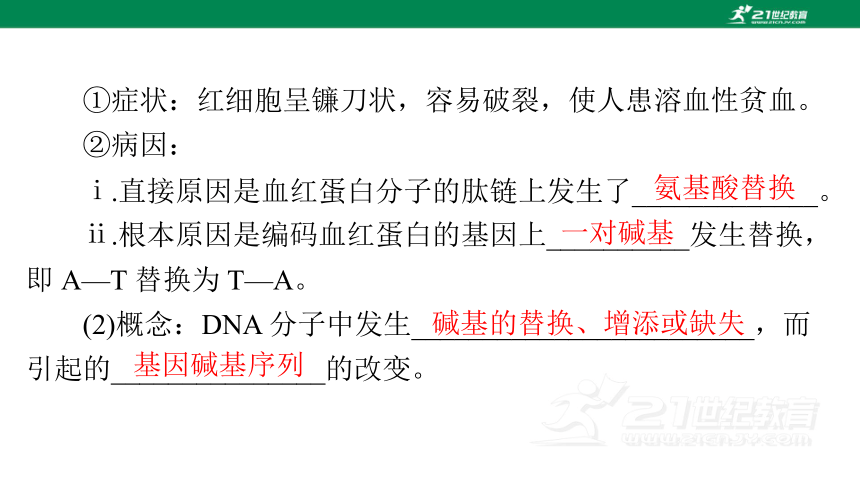

(1)实例:镰状细胞贫血(镰刀型细胞贫血症)。

①症状:红细胞呈镰刀状,容易破裂,使人患溶血性贫血。

②病因:

氨基酸替换

一对碱基

ⅰ.直接原因是血红蛋白分子的肽链上发生了_____________。

ⅱ.根本原因是编码血红蛋白的基因上__________发生替换,

即 A—T 替换为 T—A。

碱基的替换、增添或缺失

(2)概念:DNA 分子中发生________________________,而

引起的_______________的改变。

基因碱基序列

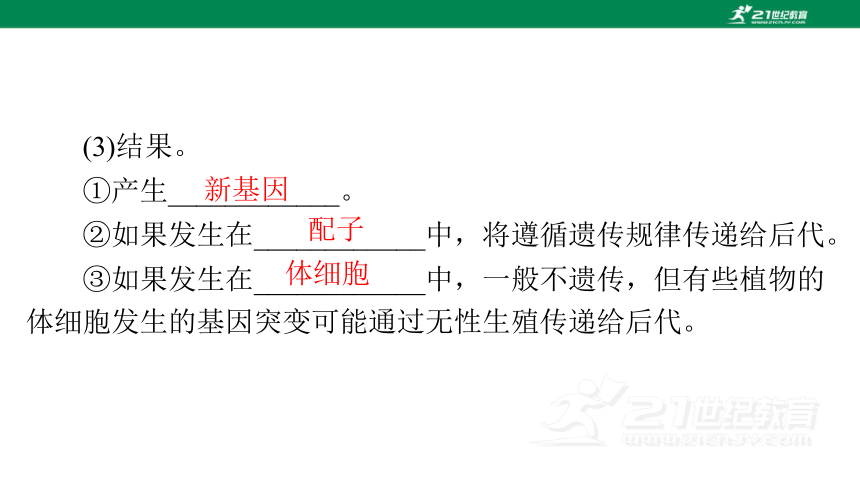

(3)结果。

新基因

配子

体细胞

①产生____________。

②如果发生在____________中,将遵循遗传规律传递给后代。

③如果发生在____________中,一般不遗传,但有些植物的

体细胞发生的基因突变可能通过无性生殖传递给后代。

2.细胞癌变。

原癌基因和抑癌基因

正常的生长和

(1)原癌基因和抑癌基因。

①人和动物细胞中的 DNA 上本来就存在与癌变相关的基因:

____________________。

②一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞_______________

______所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白

质活性________,就可能引起细胞癌变。

过强

③抑癌基因表达的蛋白质能___________________________,

或者_______________,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性

_________________,也可能引起细胞癌变。

增殖

抑制细胞的生长和增殖

减弱或失去活性

促进细胞凋亡

(2)癌细胞的特征。

①能够____________;②__________发生显著变化,细胞膜

上的糖蛋白等物质____________;③细胞之间的黏着性显著降低;

④容易在体内____________等等。

无限增殖

形态结构

减少

分散和转移

巧记癌变细胞的特征

(1)“不死”—能够无限增殖。

(2)“变态”—细胞形态结构发生显著改变。

(3)“扩散”—糖蛋白减少,细胞间黏着性降低,易在体内分

散和转移。

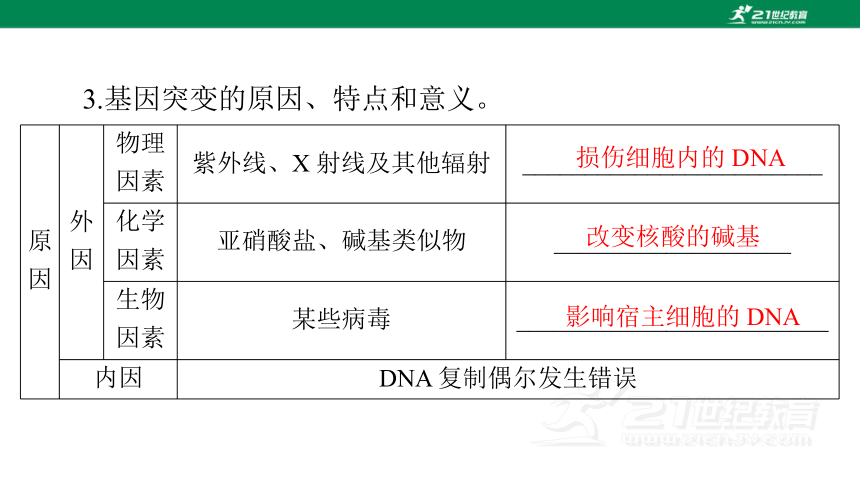

原

因 外

因 物理

因素 紫外线、X 射线及其他辐射 ________________________

化学

因素 亚硝酸盐、碱基类似物 ___________________

生物

因素 某些病毒 _________________________

内因 DNA 复制偶尔发生错误

3.基因突变的原因、特点和意义。

损伤细胞内的 DNA

改变核酸的碱基

影响宿主细胞的 DNA

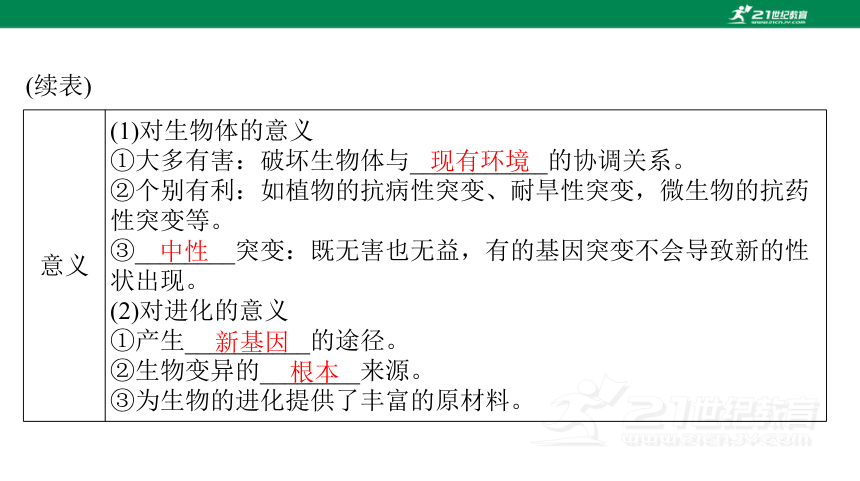

(续表)

生物体

特点 ①普遍性:在生物界中普遍存在

②随机性:可以发生在生物个体发育的任何时期,细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位

③低频性:突变频率很低

④不定向性:一个基因可以产生一个以上的等位基因

⑤多害少利性:多数基因突变破坏________与现有环境的协调关系,而对生物有害

(续表)

现有环境

中性

新基因

根本

意义 (1)对生物体的意义

①大多有害:破坏生物体与___________的协调关系。

②个别有利:如植物的抗病性突变、耐旱性突变,微生物的抗药性突变等。

③________突变:既无害也无益,有的基因突变不会导致新的性状出现。

(2)对进化的意义

①产生__________的途径。

②生物变异的________来源。

③为生物的进化提供了丰富的原材料。

若两种突变品系是由原有品系的不同对等位基因突变导致

的,则体现了基因突变的随机性。若两种突变品系是由原有品系

的一对等位基因突变导致的,则体现了基因的突变的不定向性。

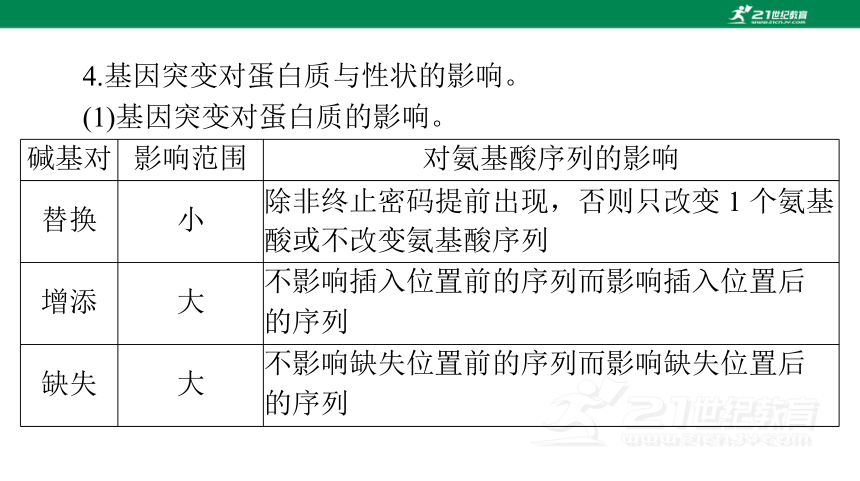

碱基对 影响范围 对氨基酸序列的影响

替换 小 除非终止密码提前出现,否则只改变 1 个氨基

酸或不改变氨基酸序列

增添 大 不影响插入位置前的序列而影响插入位置后

的序列

缺失 大 不影响缺失位置前的序列而影响缺失位置后

的序列

4.基因突变对蛋白质与性状的影响。

(1)基因突变对蛋白质的影响。

(2)基因突变不一定导致生物性状改变的原因

①基因突变可能发生在非编码蛋白质的脱氧核苷酸序列中。

②基因突变后形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基

酸(密码子的简并性)。

③基因突变若为隐性突变,如 AA→Aa,不会导致性状的改

变。

基因突变改变生物性状的原因:①基因突变可能引发肽链不

能合成。②肽链延长(终止密码子推后出现)。③肽链缩短(终止密

码子提前出现)。④肽链中氨基酸种类改变。

考点二 基因重组

1.基因重组:是生物体进行___________的过程中,控制不同

性状的基因的重新组合。

2.实质:_____________________的重新组合。

有性生殖

控制不同性状的基因

3.类型。

非同源染色体上

非等位基因

自由组合

(1)自由组合型:减数分裂Ⅰ的后期,随着同源染色体的分离,

位于______________的___________随非同源染色体的_________

而发生重组(如下图)。

四分体

同源染色体

(2)染色体互换型:减数分裂Ⅰ的_______时期,___________

的非姐妹染色单体之间互换导致染色单体上的基因重组(如下图)。

(1)基因工程重组型:目的基因经转基因技术导入受体细胞,

导致受体细胞中基因发生重组(如下图)。

(2)肺炎链球菌转化实验:R 型细菌转化为 S 型细菌。

4.结果:产生______________,导致__________出现。

5.意义。

(1)基因重组是形成______________的重要原因。

(2)基因重组是生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要

意义。

新的基因型

重组性状

生物多样性

【基础测评】

1.易错诊断

(1)某基因的一种突变对该基因编码的多肽没有影响,这种突

变最可能是终止密码子提前出现。(

)

(2)基因重组只产生新基因型和重组性状,不能产生新基因和

新性状。(

)

(3)非同源染色体的非姐妹染色单体之间的交换属于基因重

组。(

)

(4)正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突

变成原癌基因。(

)

(5)水稻的根尖细胞比花药中的细胞更易发生基因重组。(

)

答案:(1)× (2)√ (3)× (4)×

(5)×

2.如图表示人体内原癌基因转化为癌基因的三种途径。下列有

关说法错误的是(

)

A.人的卵细胞和精子中存在原癌基因和抑癌基因

B.途径一中可能发生了碱基对的增添、缺失或替换

C.途径二中基因种类未变化,没改变人的遗传物质

D.途径三说明基因位置的改变会影响基因的表达

答案:C

3.某种动物(ZW 型)Z 染色体上的某个基因突变后的表达产物

会导致胚胎发育停滞而死亡,W 染色体上无该基因或其等位基因。

下列关于该种突变的叙述,错误的是(

)

A.若该突变为显性突变,则雌性个体产生的卵细胞不携带突

变基因

B.若该突变为显性突变,则该动物种群中雄性个体均为隐性

纯合子

C.若该突变为隐性突变,则该动物种群中雌、雄个体的数量

不相等

D.若该突变为隐性突变,则雌、雄个体杂交,子代致死的均

为雄性个体

答案:D

4.基因对比发现粳稻与籼稻的 bZIP73 基因仅一对核苷酸有差

异,从而导致两种水稻相应蛋白质存在一个氨基酸的差异。下列

叙述正确的是(

)

A.这种差异是由基因中碱基的缺失导致的

B.这种差异会引起基因中碱基的排列顺序发生改变

C.相关蛋白中一个氨基酸的差异是由基因重组导致的

D.基因的碱基序列改变,一定会导致蛋白质失去活性

答案:B

考向 1 基因突变的概念、结果及特点

[典例 1](2021 年浙江 6 月选考) α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分

别由 141 个和 146 个氨基酸组成,其中第 1~138 个氨基酸完全相

同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的

一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明(

)

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA 片段的缺失导致变异 D.该变异导致终止密码子后移

解析:该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的一个碱基对

缺失引起的,故属于基因突变,A 不符合题意。基因结构的改变

导致了相应蛋白质的改变,说明基因能指导蛋白质的合成,B 不

符合题意。分析题意可知,该变异发生了一个碱基对的缺失,而

非 DNA 片段的缺失,C 符合题意。α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分

别由 141 个和 146 个氨基酸组成,说明变异后形成的蛋白质中氨

基酸数目增多,可推测该变异导致终止密码子后移,D 不符合题

意。

答案:C

【考向集训】

1.两个纯合小白鼠 B 和 P 品系,进行同品系交配及品系间交

配繁育,得到 F1。图中 PBF1 表示母本为 P,父本为 B,BPF1 同

理。观察亲代和品系间杂交后代 F1在热敏实验(在热板上感受到

热刺激的反应时间越短,表明对热越敏感)中的行为差异,实验

结果如下图所示。

(1)该小白鼠同品系交配及品系间交配繁育实验中,进行同品

系交配产生 F1 代应为________(填“实验组”或“对照组”),其

中得到 PBF1 和 BPF1 的杂交实验之间相互称为________。

(2)根据图形分析,B 品系热敏强于 P 品系。与亲代相比,F1

中雄性鼠的行为特征表现为________(填下列编号)遗传,F1 雌性鼠

的行为特征表现为________(填下列编号)遗传。

①父系

②母系

③无明显不同

(3)研究发现,小白鼠品系热敏的差异与突变基因N1、N2 有关,

分别导致热敏增强、热敏钝化,N1、N2 两种突变基因之间的根本

区别在于____________________________。研究者通过诱变筛选

到一种比 P 品系热敏钝化的突变体,其编码链(非模板链)测序结果

如下图所示,该突变影响了 N 基因表达产物与特定 DNA 区段的

结合能力,结合给出的密码子表,请从分子水平分析原因:____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

AUG GAC UUU GGC UAC CUG AAA CCG

甲硫

氨酸 天冬

氨酸 苯丙

氨酸 甘氨酸 酪氨酸 亮氨酸 赖氨酸 脯氨酸

P 品系 …TAC CTG AAA…

突变体 …TAC CCG AAA…

解析:(1)图中的实验结果涉及的是亲代 B、P 品系及正交、

反交获得的 F1 在热敏实验中的行为差异,又知在热板上感受到热

刺激的反应时间越短,表明对热越敏感,B 与 P 相比,B 品系在

热板上感受到热刺激的反应时间更短,因此热敏性高于 P 品系;

子一代雄鼠中,以 B 为父本、P 为母本获得的子一代热敏性高于

以 B 为母本、P 为父本杂交获得的子一代,而对于子一代雌鼠,

正交、反交获得的子一代热敏性没有显著差异。该实验的实验组

是亲代和品系间杂交后代 F1,因此进行同品系交配产生 F1 应为对

照组。由题可知,PBF1 表示母本为 P,父本为 B,而BPF1 表示母

本为B,父本为P,两个杂交亲本相互作为母本和父本,因此PBF1

和 BPF1 的杂交实验之间相互称为正反交。(2)由图可知,B品系热

敏强于 P 品系,且在雄鼠中,PBF1(以 B 为父本、P 为母本获得的

子一代)的热敏性高于 BPF1(以 B 为母本、P 为父本杂交获得的子

一代),说明 F1 中雄性鼠的行为特征表现为①父系遗传;在雌鼠中,

PBF1(以 B 为父本、P 为母本获得的子一代)的热敏性和 BPF1(以B

为母本、P 为父本杂交获得的子一代)的热敏性没有显著差异,说

明 F1 雌性鼠的行为特征表现为③无明显不同。(3)突变基因之间的

根本区别在于基因中碱基对排列顺序不同。对比 P 品系和突变体

的基因序列发现突变体的 N 基因中发生了碱基对的替换(T—A 变

为 C—G),导致 N 基因发生了突变,根据碱基互补配对原则可知,

mRNA 的碱基序列与非模板链一致(只是 T 换成 U),故 N 基因突

变后,相应位点的密码子由 CUG 变为 CCG,导致表达的蛋白质

中相应位置的亮氨酸被脯氨酸替换,使蛋白质功能改变,影响了

其与特定 DNA 片段的结合能力。

答案:(1)对照组 正反交

(2)①

③

(3)基因中碱基对排列顺序不同

N 基因突变后,导致表达的

蛋白质中相应位置的亮氨酸被脯氨酸替换,使蛋白质功能改变(与

特定 DNA 区段的结合能力改变)

考向 2 基因突变对性状的影响及应用

[典例 2](2021 年湖南高考)血浆中胆固醇与载脂蛋白 apoB-100

结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL 通过与细胞表面受体结合,将

胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9 基因

可以发生多种类型的突变,当突变使 PCSK9 蛋白活性增强时,会

增加 LDL 受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面 LDL 受体减少。

下列叙述错误的是(

)

A.引起 LDL 受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量

升高

B.PCSK9 基因的有些突变可能不影响血浆中 LDL 的正常水平

C.引起 PCSK9 蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇

含量升高

D.编码 apoB-100 的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

解析:LDL 受体缺失,则 LDL 不能将胆固醇运进细胞,导致

血浆中的胆固醇含量升高,A正确。由于密码子的简并性,PCSK9

基因的某些突变不一定会导致 PCSK9 蛋白活性发生改变,则不影

响血浆中 LDL 的正常水平,B 正确。引起 PCSK9 蛋白活性增强

的基因突变会导致细胞表面 LDL 受体数量减少,使血浆中胆固醇

的含量增加,C 错误。编码 apoB-100 的基因失活,则 apoB-100

蛋白减少,与血浆中胆固醇结合形成 LDL 减少,进而被运进细胞

的胆固醇减少,使血浆中的胆固醇含量升高,D 正确。

答案:C

【考向集训】

2.(2023 年广东揭阳月考)在培育水稻优良品种的过程中,发现

某野生型水稻叶片绿色由基因 a 控制。突变型叶片为黄色,由基

因 a 突变为 A 所致。测序结果表明,突变基因 A 转录产物编码序

列第 727 位碱基改变,由 5′-GAGAG-3′变为 5′-GACAG-3′(部分密

码子及对应氨基酸:GAG 谷氨酸;AGA 精氨酸;GAC 天冬氨酸;

ACA 苏氨酸;CAG 谷氨酰胺)。下列叙述正确的是(

)

A.与基因 a 相比,突变基因 A 中嘧啶碱基所占比例增加

B.突变基因编码的蛋白质第 243 位氨基酸突变为谷氨酰胺

C.通过显微镜观察确定基因突变在染色体上的具体位置

D.突变基因 A 编码的叶绿素无法合成导致水稻叶片变黄

解析:根据碱基互补配对原则可知,基因突变前后嘧啶碱基

所占比例不变,仍占 50%,A 错误。mRNA 上三个相邻碱基决定

一个氨基酸,组成一个密码子,故突变位点前对应氨基酸数为

726÷3=242,则会导致第 243 位氨基酸由谷氨酸(GAG)突变为谷

氨酰胺(CAG),B 正确。使用显微镜观察不到碱基的变化,无法确

定基因突变的位置,C 错误。叶绿素的化学本质不是蛋白质,不

能通过基因控制合成,其实质是基因突变后,与叶绿素形成有关

的酶无法合成,导致叶片变黄,D 错误。

答案:B

3.(2023年广东广州三模)我国繁育大白菜(2N=20)有几千年

历史,自然界为野生型,为研究大白菜抽薹开花的调控机制,某

科研单位将野生型的大白菜经过诱变育种得到了抽薹早突变体甲

和抽薹晚突变体乙。进行如下实验:突变体甲×野生型→F1(表型

与突变体甲相同);突变体乙×野生型→F1(表型与突变体乙相同);

F1(表型与突变体甲相同)×F1(表型与突变体乙相同)→F2(新性状∶

突变体甲∶突变体乙∶野生型=1∶1∶1∶1)。

回答下列问题。

(1)若突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变

的结果,突变体甲与突变体乙性状分别对野生型性状是_______、

___________(填“显性”或“隐性”)。要确定两个不同突变位点

基因是否在一对同源染色体上,将 F2 中的新性状个体进行自交,

统计其所有后代。若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=

_________(填比例),说明两个不同突变位点位于一对同源染色体

上。

(2)为探究上述白菜早抽薹的原因,对野生型基因与突变体甲

基因进行相关检测和比较,结果如下。

注:上面为非模板链,非模板链下面的字母代表模板链对应的

氨基酸,★处无对应氨基酸(UAG、 UAA、UGA 为终止密码子)。

①由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因中

________(填碱基对)突变,导致 mRNA 上的________提前出现,

_______(填过程)提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功

能异常。

②研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,

通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响基因 F 的表达,进而影

响抽薹,野生型与的突变体甲的 F 基因表达的相对水平如图(野生

型与突变体甲的 F 基因均为正常)。请根据以上信息推测突变体甲

抽薹提前的原因:________________________________________。

解析:(1)由于突变体甲与野生型杂交,子一代表型与突变体

甲相同,突变体乙与野生型杂交,子一代表型与突变体乙相同,

说明突变体甲与突变体乙性状对野生型都是显性性状。假设突

变体甲与突变体乙两个不同位点基因突变分别位于两对同源染

色体上,野生型基因型为aabb,甲基因型是AAbb,乙的基因型是

aaBB,则突变体甲×野生型→F1 基因型 Aabb,突变体乙×野生型

→F1 基因型 aaBb,F1 基因型 Aabb×F1 基因型 aaBb→F2新性状

(AaBb)∶突变体甲(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶野生型(aabb)=

1∶1∶1∶1,将 F2中的新性状个体(AaBb)进行自交,故新性状∶

突变体甲∶突变体乙∶野生型=9∶3∶3∶1。假设突变体甲与突

变体乙两个不同突变位点位于一对同源染色体上,野生型基因型

为 aabb,甲基因型是 AAbb,乙的基因型是 aaBB,则突变体甲×

野生型→F1 基因型 Aabb,突变体乙×野生型→F1 基因型 aaBb,

F1 基因型 Aabb×F1 基因型 aaBb→F2新性状(AaBb)∶突变体甲

(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶野生型(aabb)=1∶1∶1∶1,说明A、b

基因位于一条染色体上,a、B 基因位于另一条染色体上,将F2中

的新性状个体(AaBb)进行自交,由于只能产生 Ab 和 aB 的配子,

所以子代中新性状(AaBb)∶突变体甲(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶

野生型(aabb)=2∶1∶1∶0。(2)①由图 1 可知,野生型 W 位置的

其中一个 G//C 碱基对被 A//T 替换,W 位置非模板链 DNA 变成了

TAG,mRNA 上相应的密码子变成 UAG,是终止密码子,终止密

码子提前出现导致翻译提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改

变,功能异常。②根据图 2 信息推测突变体甲抽薹提前的原因是

基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋

白甲基化水平降低,进而使 F 基因表达水平下降,解除对抽薹的

抑制,使白菜提前抽薹。

答案:(1)显性 显性 2∶1∶1∶0

(2)G//C

终止密码子

翻译

基因突变导致合成的甲基转

移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而

使 F 基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,白菜提前抽薹

考向3 细胞癌变的机理和特点

[典例3](2022 年广东高考)为研究人原癌基因 Myc 和 Ras 的功

能,科学家构建了三组转基因小鼠(Myc、Ras 及 Myc+Ras,基因

均大量表达),发现这些小鼠随时间进程体内会出现肿瘤(如图)。

下列叙述正确的是(

)

A.原癌基因的作用是阻止细胞正常增殖

B.三组小鼠的肿瘤细胞均没有无限增殖的能力

C.两种基因在人体细胞内编码功能异常的蛋白质

D.两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应

解析:原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必

需的,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促

进细胞凋亡,因此,抑癌基因的作用是阻止细胞不正常增殖,A

错误。据图示可知,三组小鼠的肿瘤细胞有无限增殖能力,B 错

误。原癌基因的正常表达对于细胞正常的生长和分裂是必需的,

原癌基因 Myc 和 Ras 在人体细胞内编码功能正常的蛋白质,C 错

误。据图分析,同时转入 Myc 和 Ras 的小鼠肿瘤小鼠比例大于只

转入 Myc 或 Ras 的小鼠,说明两种基因大量表达对小鼠细胞癌变

有累积效应,D 正确。

答案:D

【考向集训】

4.(2023 年广东高考)中外科学家经多年合作研究,发现

circDNMT1(一种 RNA 分子)通过与抑癌基因 p53 表达的蛋白结合

诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提

供了新思路。下列叙述错误的是(

)

A.p53 基因突变可能引起细胞癌变

B.p53 蛋白能够调控细胞的生长和增殖

C.circDNMT1 高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢

D.circDNMTl 的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究

解析:p53基因属于抑癌基因,其发生突变可能引起细胞癌变,

A 正确。抑癌基因 p53 表达的蛋白能够调控细胞的生长和增殖,

B 正确。circDNMT1 通过与抑癌基因 p53 表达的蛋白结合诱发乳

腺癌,所以circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变快,C错误。

circDNMTl 的基因编辑可使其不能与抑癌基因 p53 表达的蛋白结

合,因而可用于乳腺癌的基础研究,D 正确。

答案:C

突变基因 Ⅰ Ⅱ

碱基变化 G→T CTT→C

蛋白质变化 有一个氨基酸与野生型果蝇

的不同 多肽链长度比野生型果

蝇长

考向4 基因重组与基因突变等可遗传变异的综合

[典例4](2023年辽宁部分学校三模)科学研究发现突变型棒眼果

蝇的出现与常染色体上的两个基因发生突变有关,突变情况如下

表所示。将突变型棒眼果蝇与野生型圆眼果蝇杂交,F1 均为圆眼

果蝇;F1 雌雄个体交配,所得 F2 中圆眼果蝇有 450 只、棒眼果蝇

有 30 只。下列说法正确的是(

)

A.棒眼果蝇的出现是由于控制眼形的基因发生了碱基的替换

和增添

B.果蝇的眼形至少由位于两对同源染色体上的两对等位基因

控制

C.棒眼果蝇的体细胞中至少含有一个突变的基因

D.棒眼果蝇的出现说明基因通过控制酶的合成间接控制生物

性状

解析:突变型Ⅰ的产生是由于控制眼形的基因发生了碱基对

的替换,突变型Ⅱ的产生是由于控制眼形的基因发生了碱基对的

缺失,A 错误。由 F2 果蝇中圆眼∶棒眼=450∶30=15∶1,可知

基因Ⅰ、Ⅱ分别位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,即

果蝇的眼形至少由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制,

且只有隐性纯合子才能表现为棒眼,B 正确。基因Ⅰ、Ⅱ分别位

于两对同源染色体上,且只有隐性纯合子才能表现为棒眼,故只

有一个基因发生突变对性状无影响,C 错误。基因Ⅰ突变将导致

蛋白质中一个氨基酸发生改变,使其控制的蛋白质结构改变,基

因Ⅱ突变导致蛋白质中肽链变长,使其控制的蛋白质结构发生改

变,但二者都无法判断棒眼是酶的结构改变导致的,还是控制眼

形的结构蛋白质直接改变导致的,D 错误。

答案:B

【考向集训】

5.(2022 年广东联考)图甲为某二倍体生物正常的细胞分裂图,

其中①③为同源染色体,②④分别为 X、Y 染色体,A、a 是染色

体上的基因;图乙为该生物细胞分裂某些时期染色体组数的变化

)

曲线。下列有关叙述错误的是(

甲

乙

A.图甲细胞中出现 A 和 a 可能是发生了基因突变

B.图甲所示细胞分裂时期与图乙中的 d 区段对应

C.②④染色体同源区段上基因的遗传与性别有关

D.c 区段时期细胞可形成四分体,可发生基因重组

解析:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分

裂后期。乙图中,a 表示有丝分裂间期、前期和中期;b 表示有丝

分裂后期;c 表示有丝分裂末期和减数第一次分裂;d 表示减数第

二次分裂。图甲细胞处于有丝分裂后期,可能发生了基因突变,

A 正确。图甲所示细胞分裂时期处于有丝分裂后期,染色体组为4

个,图乙中的 d 区段处于减数第二次分裂后期,染色体组为 2 个,

显然二者不符,B 错误。②④染色体形态不同,为性染色体,二

者同源区段上基因的遗传与性别有关,C 正确。c 区段时期细胞处

于减数第一次分裂,此时可形成四分体,在四分体时期同源染色

体的非姐妹染色单体之间发生互换,因而可发生基因重组,D 正

确。

答案:B

6.(2023 年广东惠州二调)养蚕缫丝是中华民族的伟大发明,家

蚕为 ZW 染色体性别决定机制,雄蚕具有食桑省、蚕茧率高、茧

丝长等特性。科学家从不同技术路线研究家蚕性别控制技术,大

量培育高产雄性家蚕。回答下列问题。

(1)技术路线 1:通过基因 B 纯合致死提高后代雄蚕比例。

据图分析,γ射线照射蚕蛹获得 ZBZb 雄蚕的变异类型是_____

_________,将该雄蚕与雌蚕杂交,后代中雌蚕约占 1/3,原因是

________________________________。

(2)技术路线 2:构建平衡致死品系(基因 D 或基因 E 纯合个体

致死)提高后代雄蚕比例。

据图分析,选取品系________(填“1”或“2”或“3”)雄蚕

与雌蚕杂交,统计后代发现,大多数表现为雄蚕,还有极少部分

表现为雌蚕,出现极少量雌蚕的原因可能有___________________

________________。(答出一种即可)

解析:(1)基因突变产生新的等位基因,γ射线照射基因型为

ZbZb 的蚕蛹后,获得基因型为 ZBZb 的雄蚕,产生了新的等位基因,

所以γ射线照射蚕蛹获得 ZBZb 雄蚕的变异类型是基因突变。基因B

纯合致死,若与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为 ZBW,后代蚕

基因型及比例为 1ZBZB∶1ZBZb∶1ZBW∶1ZbW,其中雄蚕中基因

型为 ZBZB 的个体死亡,雌蚕中基因型为 ZBW 的个体死亡,导致

雌蚕约占 1/2。不符合题意;若与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型

为 ZbW,后代蚕基因型比例为 1ZBZb∶1ZbZb∶1ZBW∶1ZbW,其

中雌蚕中基因型为 ZBW 的个体死亡,导致雌蚕约占 1/3,与题意

相符。综上分析可知,将该雄蚕与雌蚕杂交,后代中雌蚕约占1/3

的原因是与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为 ZbW,后代中雄蚕

(ZBZb 和 ZbZb)均成活,雌蚕(ZBW 和 ZbW)中 ZBW 致死,导致雌蚕

约占 1/3。(2)由题意知,基因 D 或基因 E 纯合个体致死。若要满

足题意“后代大多数表现为雄蚕”则雌性亲本基因型应为 ZdeW,

才不会因形成含基因D 或E 纯合的雄性子代而导致大量雄蚕死亡;

若要满足题意“还有极少部分表现为雌蚕”,则所选的雄性品系

要能产生大量含基因型为Z-E或ZD-的配子,同时产生含少量基因型为Zde配子,能满足条件的品系是品系2。因此产生极少雌蚕的原因可能是,一与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中染色体ZdE与染色体ZDe发生非姐妹染色单体片段交换,产生少量基因型为Zde的配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。二与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中染色体ZdE或ZDe上的基因发生基因突变,产生少量基因型为Zde的配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。

答案:(1)基因突变

与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为

ZbW,后代中雄蚕(ZBZb和ZbZb)均成活,雌蚕(ZBW和ZbW)中ZBW致死,导致雌蚕约占1/3 (2)2 可能原因一:与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中ZdE与ZDe发生互换,产生的少量Zde配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。 可能原因二:与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中ZdE或ZDe发生基因突变,产生的少量Zde配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

必修2 遗传与进化

第5章 基因突变及其他变异

2025年高考一轮总复习

第1节 基因突变和基因重组

考点一 基因突变与细胞癌变

1.基因突变。

(1)实例:镰状细胞贫血(镰刀型细胞贫血症)。

①症状:红细胞呈镰刀状,容易破裂,使人患溶血性贫血。

②病因:

氨基酸替换

一对碱基

ⅰ.直接原因是血红蛋白分子的肽链上发生了_____________。

ⅱ.根本原因是编码血红蛋白的基因上__________发生替换,

即 A—T 替换为 T—A。

碱基的替换、增添或缺失

(2)概念:DNA 分子中发生________________________,而

引起的_______________的改变。

基因碱基序列

(3)结果。

新基因

配子

体细胞

①产生____________。

②如果发生在____________中,将遵循遗传规律传递给后代。

③如果发生在____________中,一般不遗传,但有些植物的

体细胞发生的基因突变可能通过无性生殖传递给后代。

2.细胞癌变。

原癌基因和抑癌基因

正常的生长和

(1)原癌基因和抑癌基因。

①人和动物细胞中的 DNA 上本来就存在与癌变相关的基因:

____________________。

②一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞_______________

______所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白

质活性________,就可能引起细胞癌变。

过强

③抑癌基因表达的蛋白质能___________________________,

或者_______________,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性

_________________,也可能引起细胞癌变。

增殖

抑制细胞的生长和增殖

减弱或失去活性

促进细胞凋亡

(2)癌细胞的特征。

①能够____________;②__________发生显著变化,细胞膜

上的糖蛋白等物质____________;③细胞之间的黏着性显著降低;

④容易在体内____________等等。

无限增殖

形态结构

减少

分散和转移

巧记癌变细胞的特征

(1)“不死”—能够无限增殖。

(2)“变态”—细胞形态结构发生显著改变。

(3)“扩散”—糖蛋白减少,细胞间黏着性降低,易在体内分

散和转移。

原

因 外

因 物理

因素 紫外线、X 射线及其他辐射 ________________________

化学

因素 亚硝酸盐、碱基类似物 ___________________

生物

因素 某些病毒 _________________________

内因 DNA 复制偶尔发生错误

3.基因突变的原因、特点和意义。

损伤细胞内的 DNA

改变核酸的碱基

影响宿主细胞的 DNA

(续表)

生物体

特点 ①普遍性:在生物界中普遍存在

②随机性:可以发生在生物个体发育的任何时期,细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位

③低频性:突变频率很低

④不定向性:一个基因可以产生一个以上的等位基因

⑤多害少利性:多数基因突变破坏________与现有环境的协调关系,而对生物有害

(续表)

现有环境

中性

新基因

根本

意义 (1)对生物体的意义

①大多有害:破坏生物体与___________的协调关系。

②个别有利:如植物的抗病性突变、耐旱性突变,微生物的抗药性突变等。

③________突变:既无害也无益,有的基因突变不会导致新的性状出现。

(2)对进化的意义

①产生__________的途径。

②生物变异的________来源。

③为生物的进化提供了丰富的原材料。

若两种突变品系是由原有品系的不同对等位基因突变导致

的,则体现了基因突变的随机性。若两种突变品系是由原有品系

的一对等位基因突变导致的,则体现了基因的突变的不定向性。

碱基对 影响范围 对氨基酸序列的影响

替换 小 除非终止密码提前出现,否则只改变 1 个氨基

酸或不改变氨基酸序列

增添 大 不影响插入位置前的序列而影响插入位置后

的序列

缺失 大 不影响缺失位置前的序列而影响缺失位置后

的序列

4.基因突变对蛋白质与性状的影响。

(1)基因突变对蛋白质的影响。

(2)基因突变不一定导致生物性状改变的原因

①基因突变可能发生在非编码蛋白质的脱氧核苷酸序列中。

②基因突变后形成的密码子与原密码子决定的是同一种氨基

酸(密码子的简并性)。

③基因突变若为隐性突变,如 AA→Aa,不会导致性状的改

变。

基因突变改变生物性状的原因:①基因突变可能引发肽链不

能合成。②肽链延长(终止密码子推后出现)。③肽链缩短(终止密

码子提前出现)。④肽链中氨基酸种类改变。

考点二 基因重组

1.基因重组:是生物体进行___________的过程中,控制不同

性状的基因的重新组合。

2.实质:_____________________的重新组合。

有性生殖

控制不同性状的基因

3.类型。

非同源染色体上

非等位基因

自由组合

(1)自由组合型:减数分裂Ⅰ的后期,随着同源染色体的分离,

位于______________的___________随非同源染色体的_________

而发生重组(如下图)。

四分体

同源染色体

(2)染色体互换型:减数分裂Ⅰ的_______时期,___________

的非姐妹染色单体之间互换导致染色单体上的基因重组(如下图)。

(1)基因工程重组型:目的基因经转基因技术导入受体细胞,

导致受体细胞中基因发生重组(如下图)。

(2)肺炎链球菌转化实验:R 型细菌转化为 S 型细菌。

4.结果:产生______________,导致__________出现。

5.意义。

(1)基因重组是形成______________的重要原因。

(2)基因重组是生物变异的来源之一,对生物的进化具有重要

意义。

新的基因型

重组性状

生物多样性

【基础测评】

1.易错诊断

(1)某基因的一种突变对该基因编码的多肽没有影响,这种突

变最可能是终止密码子提前出现。(

)

(2)基因重组只产生新基因型和重组性状,不能产生新基因和

新性状。(

)

(3)非同源染色体的非姐妹染色单体之间的交换属于基因重

组。(

)

(4)正常细胞生长和分裂失控变成癌细胞,原因是抑癌基因突

变成原癌基因。(

)

(5)水稻的根尖细胞比花药中的细胞更易发生基因重组。(

)

答案:(1)× (2)√ (3)× (4)×

(5)×

2.如图表示人体内原癌基因转化为癌基因的三种途径。下列有

关说法错误的是(

)

A.人的卵细胞和精子中存在原癌基因和抑癌基因

B.途径一中可能发生了碱基对的增添、缺失或替换

C.途径二中基因种类未变化,没改变人的遗传物质

D.途径三说明基因位置的改变会影响基因的表达

答案:C

3.某种动物(ZW 型)Z 染色体上的某个基因突变后的表达产物

会导致胚胎发育停滞而死亡,W 染色体上无该基因或其等位基因。

下列关于该种突变的叙述,错误的是(

)

A.若该突变为显性突变,则雌性个体产生的卵细胞不携带突

变基因

B.若该突变为显性突变,则该动物种群中雄性个体均为隐性

纯合子

C.若该突变为隐性突变,则该动物种群中雌、雄个体的数量

不相等

D.若该突变为隐性突变,则雌、雄个体杂交,子代致死的均

为雄性个体

答案:D

4.基因对比发现粳稻与籼稻的 bZIP73 基因仅一对核苷酸有差

异,从而导致两种水稻相应蛋白质存在一个氨基酸的差异。下列

叙述正确的是(

)

A.这种差异是由基因中碱基的缺失导致的

B.这种差异会引起基因中碱基的排列顺序发生改变

C.相关蛋白中一个氨基酸的差异是由基因重组导致的

D.基因的碱基序列改变,一定会导致蛋白质失去活性

答案:B

考向 1 基因突变的概念、结果及特点

[典例 1](2021 年浙江 6 月选考) α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分

别由 141 个和 146 个氨基酸组成,其中第 1~138 个氨基酸完全相

同,其余氨基酸不同。该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的

一个碱基对缺失引起的。该实例不能说明(

)

A.该变异属于基因突变

B.基因能指导蛋白质的合成

C.DNA 片段的缺失导致变异 D.该变异导致终止密码子后移

解析:该变异是由基因上编码第 139 个氨基酸的一个碱基对

缺失引起的,故属于基因突变,A 不符合题意。基因结构的改变

导致了相应蛋白质的改变,说明基因能指导蛋白质的合成,B 不

符合题意。分析题意可知,该变异发生了一个碱基对的缺失,而

非 DNA 片段的缺失,C 符合题意。α-珠蛋白与α-珠蛋白突变体分

别由 141 个和 146 个氨基酸组成,说明变异后形成的蛋白质中氨

基酸数目增多,可推测该变异导致终止密码子后移,D 不符合题

意。

答案:C

【考向集训】

1.两个纯合小白鼠 B 和 P 品系,进行同品系交配及品系间交

配繁育,得到 F1。图中 PBF1 表示母本为 P,父本为 B,BPF1 同

理。观察亲代和品系间杂交后代 F1在热敏实验(在热板上感受到

热刺激的反应时间越短,表明对热越敏感)中的行为差异,实验

结果如下图所示。

(1)该小白鼠同品系交配及品系间交配繁育实验中,进行同品

系交配产生 F1 代应为________(填“实验组”或“对照组”),其

中得到 PBF1 和 BPF1 的杂交实验之间相互称为________。

(2)根据图形分析,B 品系热敏强于 P 品系。与亲代相比,F1

中雄性鼠的行为特征表现为________(填下列编号)遗传,F1 雌性鼠

的行为特征表现为________(填下列编号)遗传。

①父系

②母系

③无明显不同

(3)研究发现,小白鼠品系热敏的差异与突变基因N1、N2 有关,

分别导致热敏增强、热敏钝化,N1、N2 两种突变基因之间的根本

区别在于____________________________。研究者通过诱变筛选

到一种比 P 品系热敏钝化的突变体,其编码链(非模板链)测序结果

如下图所示,该突变影响了 N 基因表达产物与特定 DNA 区段的

结合能力,结合给出的密码子表,请从分子水平分析原因:____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

AUG GAC UUU GGC UAC CUG AAA CCG

甲硫

氨酸 天冬

氨酸 苯丙

氨酸 甘氨酸 酪氨酸 亮氨酸 赖氨酸 脯氨酸

P 品系 …TAC CTG AAA…

突变体 …TAC CCG AAA…

解析:(1)图中的实验结果涉及的是亲代 B、P 品系及正交、

反交获得的 F1 在热敏实验中的行为差异,又知在热板上感受到热

刺激的反应时间越短,表明对热越敏感,B 与 P 相比,B 品系在

热板上感受到热刺激的反应时间更短,因此热敏性高于 P 品系;

子一代雄鼠中,以 B 为父本、P 为母本获得的子一代热敏性高于

以 B 为母本、P 为父本杂交获得的子一代,而对于子一代雌鼠,

正交、反交获得的子一代热敏性没有显著差异。该实验的实验组

是亲代和品系间杂交后代 F1,因此进行同品系交配产生 F1 应为对

照组。由题可知,PBF1 表示母本为 P,父本为 B,而BPF1 表示母

本为B,父本为P,两个杂交亲本相互作为母本和父本,因此PBF1

和 BPF1 的杂交实验之间相互称为正反交。(2)由图可知,B品系热

敏强于 P 品系,且在雄鼠中,PBF1(以 B 为父本、P 为母本获得的

子一代)的热敏性高于 BPF1(以 B 为母本、P 为父本杂交获得的子

一代),说明 F1 中雄性鼠的行为特征表现为①父系遗传;在雌鼠中,

PBF1(以 B 为父本、P 为母本获得的子一代)的热敏性和 BPF1(以B

为母本、P 为父本杂交获得的子一代)的热敏性没有显著差异,说

明 F1 雌性鼠的行为特征表现为③无明显不同。(3)突变基因之间的

根本区别在于基因中碱基对排列顺序不同。对比 P 品系和突变体

的基因序列发现突变体的 N 基因中发生了碱基对的替换(T—A 变

为 C—G),导致 N 基因发生了突变,根据碱基互补配对原则可知,

mRNA 的碱基序列与非模板链一致(只是 T 换成 U),故 N 基因突

变后,相应位点的密码子由 CUG 变为 CCG,导致表达的蛋白质

中相应位置的亮氨酸被脯氨酸替换,使蛋白质功能改变,影响了

其与特定 DNA 片段的结合能力。

答案:(1)对照组 正反交

(2)①

③

(3)基因中碱基对排列顺序不同

N 基因突变后,导致表达的

蛋白质中相应位置的亮氨酸被脯氨酸替换,使蛋白质功能改变(与

特定 DNA 区段的结合能力改变)

考向 2 基因突变对性状的影响及应用

[典例 2](2021 年湖南高考)血浆中胆固醇与载脂蛋白 apoB-100

结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL 通过与细胞表面受体结合,将

胆固醇运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量。PCSK9 基因

可以发生多种类型的突变,当突变使 PCSK9 蛋白活性增强时,会

增加 LDL 受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面 LDL 受体减少。

下列叙述错误的是(

)

A.引起 LDL 受体缺失的基因突变会导致血浆中胆固醇含量

升高

B.PCSK9 基因的有些突变可能不影响血浆中 LDL 的正常水平

C.引起 PCSK9 蛋白活性降低的基因突变会导致血浆中胆固醇

含量升高

D.编码 apoB-100 的基因失活会导致血浆中胆固醇含量升高

解析:LDL 受体缺失,则 LDL 不能将胆固醇运进细胞,导致

血浆中的胆固醇含量升高,A正确。由于密码子的简并性,PCSK9

基因的某些突变不一定会导致 PCSK9 蛋白活性发生改变,则不影

响血浆中 LDL 的正常水平,B 正确。引起 PCSK9 蛋白活性增强

的基因突变会导致细胞表面 LDL 受体数量减少,使血浆中胆固醇

的含量增加,C 错误。编码 apoB-100 的基因失活,则 apoB-100

蛋白减少,与血浆中胆固醇结合形成 LDL 减少,进而被运进细胞

的胆固醇减少,使血浆中的胆固醇含量升高,D 正确。

答案:C

【考向集训】

2.(2023 年广东揭阳月考)在培育水稻优良品种的过程中,发现

某野生型水稻叶片绿色由基因 a 控制。突变型叶片为黄色,由基

因 a 突变为 A 所致。测序结果表明,突变基因 A 转录产物编码序

列第 727 位碱基改变,由 5′-GAGAG-3′变为 5′-GACAG-3′(部分密

码子及对应氨基酸:GAG 谷氨酸;AGA 精氨酸;GAC 天冬氨酸;

ACA 苏氨酸;CAG 谷氨酰胺)。下列叙述正确的是(

)

A.与基因 a 相比,突变基因 A 中嘧啶碱基所占比例增加

B.突变基因编码的蛋白质第 243 位氨基酸突变为谷氨酰胺

C.通过显微镜观察确定基因突变在染色体上的具体位置

D.突变基因 A 编码的叶绿素无法合成导致水稻叶片变黄

解析:根据碱基互补配对原则可知,基因突变前后嘧啶碱基

所占比例不变,仍占 50%,A 错误。mRNA 上三个相邻碱基决定

一个氨基酸,组成一个密码子,故突变位点前对应氨基酸数为

726÷3=242,则会导致第 243 位氨基酸由谷氨酸(GAG)突变为谷

氨酰胺(CAG),B 正确。使用显微镜观察不到碱基的变化,无法确

定基因突变的位置,C 错误。叶绿素的化学本质不是蛋白质,不

能通过基因控制合成,其实质是基因突变后,与叶绿素形成有关

的酶无法合成,导致叶片变黄,D 错误。

答案:B

3.(2023年广东广州三模)我国繁育大白菜(2N=20)有几千年

历史,自然界为野生型,为研究大白菜抽薹开花的调控机制,某

科研单位将野生型的大白菜经过诱变育种得到了抽薹早突变体甲

和抽薹晚突变体乙。进行如下实验:突变体甲×野生型→F1(表型

与突变体甲相同);突变体乙×野生型→F1(表型与突变体乙相同);

F1(表型与突变体甲相同)×F1(表型与突变体乙相同)→F2(新性状∶

突变体甲∶突变体乙∶野生型=1∶1∶1∶1)。

回答下列问题。

(1)若突变体甲与突变体乙是染色体上两个不同位点基因突变

的结果,突变体甲与突变体乙性状分别对野生型性状是_______、

___________(填“显性”或“隐性”)。要确定两个不同突变位点

基因是否在一对同源染色体上,将 F2 中的新性状个体进行自交,

统计其所有后代。若新性状∶突变体甲∶突变体乙∶野生型=

_________(填比例),说明两个不同突变位点位于一对同源染色体

上。

(2)为探究上述白菜早抽薹的原因,对野生型基因与突变体甲

基因进行相关检测和比较,结果如下。

注:上面为非模板链,非模板链下面的字母代表模板链对应的

氨基酸,★处无对应氨基酸(UAG、 UAA、UGA 为终止密码子)。

①由上图可知,白菜的抽薹时间提前是因为野生型基因中

________(填碱基对)突变,导致 mRNA 上的________提前出现,

_______(填过程)提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改变,功

能异常。

②研究发现上述野生型基因的表达产物是一种甲基转移酶,

通过催化染色体中组蛋白的甲基化来影响基因 F 的表达,进而影

响抽薹,野生型与的突变体甲的 F 基因表达的相对水平如图(野生

型与突变体甲的 F 基因均为正常)。请根据以上信息推测突变体甲

抽薹提前的原因:________________________________________。

解析:(1)由于突变体甲与野生型杂交,子一代表型与突变体

甲相同,突变体乙与野生型杂交,子一代表型与突变体乙相同,

说明突变体甲与突变体乙性状对野生型都是显性性状。假设突

变体甲与突变体乙两个不同位点基因突变分别位于两对同源染

色体上,野生型基因型为aabb,甲基因型是AAbb,乙的基因型是

aaBB,则突变体甲×野生型→F1 基因型 Aabb,突变体乙×野生型

→F1 基因型 aaBb,F1 基因型 Aabb×F1 基因型 aaBb→F2新性状

(AaBb)∶突变体甲(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶野生型(aabb)=

1∶1∶1∶1,将 F2中的新性状个体(AaBb)进行自交,故新性状∶

突变体甲∶突变体乙∶野生型=9∶3∶3∶1。假设突变体甲与突

变体乙两个不同突变位点位于一对同源染色体上,野生型基因型

为 aabb,甲基因型是 AAbb,乙的基因型是 aaBB,则突变体甲×

野生型→F1 基因型 Aabb,突变体乙×野生型→F1 基因型 aaBb,

F1 基因型 Aabb×F1 基因型 aaBb→F2新性状(AaBb)∶突变体甲

(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶野生型(aabb)=1∶1∶1∶1,说明A、b

基因位于一条染色体上,a、B 基因位于另一条染色体上,将F2中

的新性状个体(AaBb)进行自交,由于只能产生 Ab 和 aB 的配子,

所以子代中新性状(AaBb)∶突变体甲(Aabb)∶突变体乙(aaBb)∶

野生型(aabb)=2∶1∶1∶0。(2)①由图 1 可知,野生型 W 位置的

其中一个 G//C 碱基对被 A//T 替换,W 位置非模板链 DNA 变成了

TAG,mRNA 上相应的密码子变成 UAG,是终止密码子,终止密

码子提前出现导致翻译提前终止,最终导致蛋白质的空间结构改

变,功能异常。②根据图 2 信息推测突变体甲抽薹提前的原因是

基因突变导致合成的甲基转移酶结构和功能异常,使染色体组蛋

白甲基化水平降低,进而使 F 基因表达水平下降,解除对抽薹的

抑制,使白菜提前抽薹。

答案:(1)显性 显性 2∶1∶1∶0

(2)G//C

终止密码子

翻译

基因突变导致合成的甲基转

移酶结构和功能异常,使染色体组蛋白甲基化水平降低,进而

使 F 基因表达水平下降,解除对抽薹的抑制,白菜提前抽薹

考向3 细胞癌变的机理和特点

[典例3](2022 年广东高考)为研究人原癌基因 Myc 和 Ras 的功

能,科学家构建了三组转基因小鼠(Myc、Ras 及 Myc+Ras,基因

均大量表达),发现这些小鼠随时间进程体内会出现肿瘤(如图)。

下列叙述正确的是(

)

A.原癌基因的作用是阻止细胞正常增殖

B.三组小鼠的肿瘤细胞均没有无限增殖的能力

C.两种基因在人体细胞内编码功能异常的蛋白质

D.两种基因大量表达对小鼠细胞癌变有累积效应

解析:原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必

需的,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促

进细胞凋亡,因此,抑癌基因的作用是阻止细胞不正常增殖,A

错误。据图示可知,三组小鼠的肿瘤细胞有无限增殖能力,B 错

误。原癌基因的正常表达对于细胞正常的生长和分裂是必需的,

原癌基因 Myc 和 Ras 在人体细胞内编码功能正常的蛋白质,C 错

误。据图分析,同时转入 Myc 和 Ras 的小鼠肿瘤小鼠比例大于只

转入 Myc 或 Ras 的小鼠,说明两种基因大量表达对小鼠细胞癌变

有累积效应,D 正确。

答案:D

【考向集训】

4.(2023 年广东高考)中外科学家经多年合作研究,发现

circDNMT1(一种 RNA 分子)通过与抑癌基因 p53 表达的蛋白结合

诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提

供了新思路。下列叙述错误的是(

)

A.p53 基因突变可能引起细胞癌变

B.p53 蛋白能够调控细胞的生长和增殖

C.circDNMT1 高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢

D.circDNMTl 的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究

解析:p53基因属于抑癌基因,其发生突变可能引起细胞癌变,

A 正确。抑癌基因 p53 表达的蛋白能够调控细胞的生长和增殖,

B 正确。circDNMT1 通过与抑癌基因 p53 表达的蛋白结合诱发乳

腺癌,所以circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变快,C错误。

circDNMTl 的基因编辑可使其不能与抑癌基因 p53 表达的蛋白结

合,因而可用于乳腺癌的基础研究,D 正确。

答案:C

突变基因 Ⅰ Ⅱ

碱基变化 G→T CTT→C

蛋白质变化 有一个氨基酸与野生型果蝇

的不同 多肽链长度比野生型果

蝇长

考向4 基因重组与基因突变等可遗传变异的综合

[典例4](2023年辽宁部分学校三模)科学研究发现突变型棒眼果

蝇的出现与常染色体上的两个基因发生突变有关,突变情况如下

表所示。将突变型棒眼果蝇与野生型圆眼果蝇杂交,F1 均为圆眼

果蝇;F1 雌雄个体交配,所得 F2 中圆眼果蝇有 450 只、棒眼果蝇

有 30 只。下列说法正确的是(

)

A.棒眼果蝇的出现是由于控制眼形的基因发生了碱基的替换

和增添

B.果蝇的眼形至少由位于两对同源染色体上的两对等位基因

控制

C.棒眼果蝇的体细胞中至少含有一个突变的基因

D.棒眼果蝇的出现说明基因通过控制酶的合成间接控制生物

性状

解析:突变型Ⅰ的产生是由于控制眼形的基因发生了碱基对

的替换,突变型Ⅱ的产生是由于控制眼形的基因发生了碱基对的

缺失,A 错误。由 F2 果蝇中圆眼∶棒眼=450∶30=15∶1,可知

基因Ⅰ、Ⅱ分别位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,即

果蝇的眼形至少由位于两对同源染色体上的两对等位基因控制,

且只有隐性纯合子才能表现为棒眼,B 正确。基因Ⅰ、Ⅱ分别位

于两对同源染色体上,且只有隐性纯合子才能表现为棒眼,故只

有一个基因发生突变对性状无影响,C 错误。基因Ⅰ突变将导致

蛋白质中一个氨基酸发生改变,使其控制的蛋白质结构改变,基

因Ⅱ突变导致蛋白质中肽链变长,使其控制的蛋白质结构发生改

变,但二者都无法判断棒眼是酶的结构改变导致的,还是控制眼

形的结构蛋白质直接改变导致的,D 错误。

答案:B

【考向集训】

5.(2022 年广东联考)图甲为某二倍体生物正常的细胞分裂图,

其中①③为同源染色体,②④分别为 X、Y 染色体,A、a 是染色

体上的基因;图乙为该生物细胞分裂某些时期染色体组数的变化

)

曲线。下列有关叙述错误的是(

甲

乙

A.图甲细胞中出现 A 和 a 可能是发生了基因突变

B.图甲所示细胞分裂时期与图乙中的 d 区段对应

C.②④染色体同源区段上基因的遗传与性别有关

D.c 区段时期细胞可形成四分体,可发生基因重组

解析:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分

裂后期。乙图中,a 表示有丝分裂间期、前期和中期;b 表示有丝

分裂后期;c 表示有丝分裂末期和减数第一次分裂;d 表示减数第

二次分裂。图甲细胞处于有丝分裂后期,可能发生了基因突变,

A 正确。图甲所示细胞分裂时期处于有丝分裂后期,染色体组为4

个,图乙中的 d 区段处于减数第二次分裂后期,染色体组为 2 个,

显然二者不符,B 错误。②④染色体形态不同,为性染色体,二

者同源区段上基因的遗传与性别有关,C 正确。c 区段时期细胞处

于减数第一次分裂,此时可形成四分体,在四分体时期同源染色

体的非姐妹染色单体之间发生互换,因而可发生基因重组,D 正

确。

答案:B

6.(2023 年广东惠州二调)养蚕缫丝是中华民族的伟大发明,家

蚕为 ZW 染色体性别决定机制,雄蚕具有食桑省、蚕茧率高、茧

丝长等特性。科学家从不同技术路线研究家蚕性别控制技术,大

量培育高产雄性家蚕。回答下列问题。

(1)技术路线 1:通过基因 B 纯合致死提高后代雄蚕比例。

据图分析,γ射线照射蚕蛹获得 ZBZb 雄蚕的变异类型是_____

_________,将该雄蚕与雌蚕杂交,后代中雌蚕约占 1/3,原因是

________________________________。

(2)技术路线 2:构建平衡致死品系(基因 D 或基因 E 纯合个体

致死)提高后代雄蚕比例。

据图分析,选取品系________(填“1”或“2”或“3”)雄蚕

与雌蚕杂交,统计后代发现,大多数表现为雄蚕,还有极少部分

表现为雌蚕,出现极少量雌蚕的原因可能有___________________

________________。(答出一种即可)

解析:(1)基因突变产生新的等位基因,γ射线照射基因型为

ZbZb 的蚕蛹后,获得基因型为 ZBZb 的雄蚕,产生了新的等位基因,

所以γ射线照射蚕蛹获得 ZBZb 雄蚕的变异类型是基因突变。基因B

纯合致死,若与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为 ZBW,后代蚕

基因型及比例为 1ZBZB∶1ZBZb∶1ZBW∶1ZbW,其中雄蚕中基因

型为 ZBZB 的个体死亡,雌蚕中基因型为 ZBW 的个体死亡,导致

雌蚕约占 1/2。不符合题意;若与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型

为 ZbW,后代蚕基因型比例为 1ZBZb∶1ZbZb∶1ZBW∶1ZbW,其

中雌蚕中基因型为 ZBW 的个体死亡,导致雌蚕约占 1/3,与题意

相符。综上分析可知,将该雄蚕与雌蚕杂交,后代中雌蚕约占1/3

的原因是与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为 ZbW,后代中雄蚕

(ZBZb 和 ZbZb)均成活,雌蚕(ZBW 和 ZbW)中 ZBW 致死,导致雌蚕

约占 1/3。(2)由题意知,基因 D 或基因 E 纯合个体致死。若要满

足题意“后代大多数表现为雄蚕”则雌性亲本基因型应为 ZdeW,

才不会因形成含基因D 或E 纯合的雄性子代而导致大量雄蚕死亡;

若要满足题意“还有极少部分表现为雌蚕”,则所选的雄性品系

要能产生大量含基因型为Z-E或ZD-的配子,同时产生含少量基因型为Zde配子,能满足条件的品系是品系2。因此产生极少雌蚕的原因可能是,一与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中染色体ZdE与染色体ZDe发生非姐妹染色单体片段交换,产生少量基因型为Zde的配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。二与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中染色体ZdE或ZDe上的基因发生基因突变,产生少量基因型为Zde的配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。

答案:(1)基因突变

与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为

ZbW,后代中雄蚕(ZBZb和ZbZb)均成活,雌蚕(ZBW和ZbW)中ZBW致死,导致雌蚕约占1/3 (2)2 可能原因一:与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中ZdE与ZDe发生互换,产生的少量Zde配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)。 可能原因二:与该雄蚕杂交的亲本雌蚕的基因型为ZdeW,雄蚕减数分裂过程中ZdE或ZDe发生基因突变,产生的少量Zde配子,从而产生未致死的雌蚕(ZdeW)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录