【高考生物一轮复习课件】 选择性必修3 实验技能(共120张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高考生物一轮复习课件】 选择性必修3 实验技能(共120张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-08 00:02:01 | ||

图片预览

文档简介

(共120张PPT)

选择性必修3 生物技术与工程

实验技能

2025年高考一轮总复习

1.信息读取题:根据实验过程和结果的图表,正确读取相应的

信息进行解题。

2.解题策略。

专题一

信息读取类

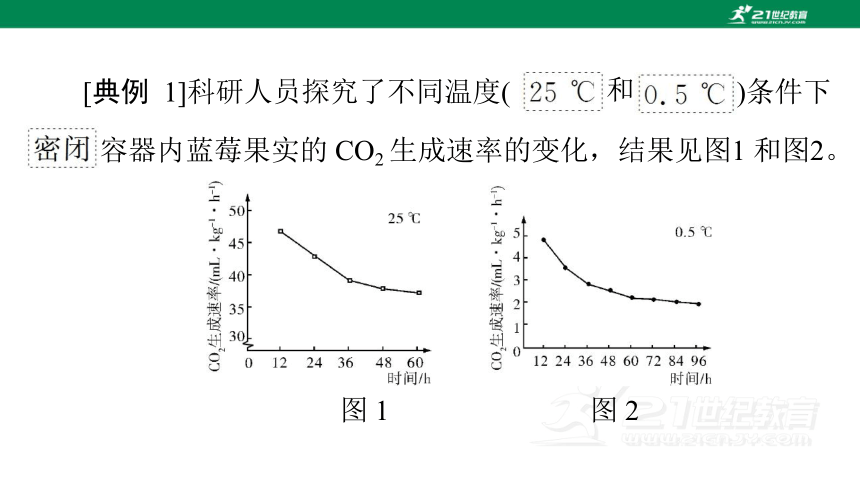

[典例 1]科研人员探究了不同温度(

和

)条件下

容器内蓝莓果实的 CO2 生成速率的变化,结果见图1 和图2。

图 1

图 2

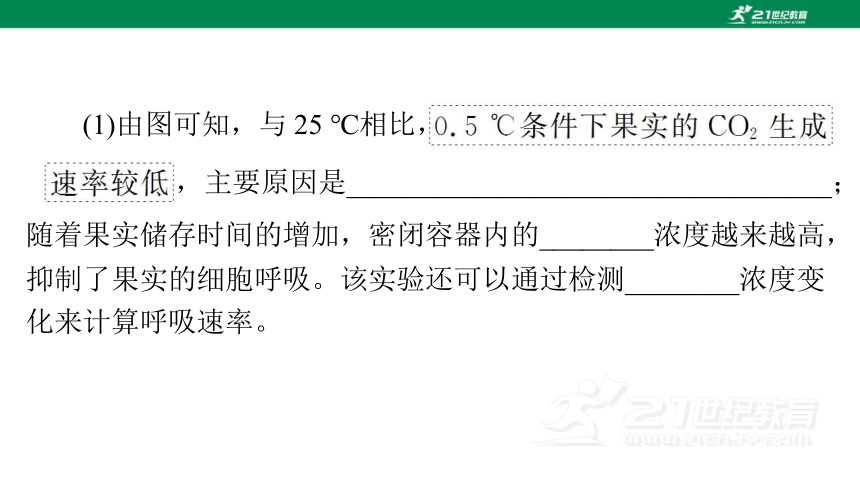

(1)由图可知,与 25 ℃相比,

,主要原因是__________________________________;

随着果实储存时间的增加,密闭容器内的________浓度越来越高,

抑制了果实的细胞呼吸。该实验还可以通过检测________浓度变

化来计算呼吸速率。

(2)某同学拟验证上述实验结果,设计如下方案。

①称取两等份同一品种的蓝莓果实,分别装入甲、乙两个容

积相同的瓶内,然后密封。

②将甲、乙瓶分别置于 25 ℃和 0.5 ℃条件下储存,每隔一段

时间测定各瓶中的 CO2 浓度。

③记录实验数据并计算 CO2 生成速率。

为使实验结果更可靠,请给出两条建议,以完善上述实验方

案(不考虑温度因素)。a.___________________________________,

b.__________________________________。

[解题思路]第一步 明确实验目的

关键信息:探究不同温度(25 ℃和 0.5 ℃)条件下密闭容器内蓝

莓果实的 CO2 生成速率的变化。

推断结论:实验目的是“探究不同温度(25 ℃和 0.5 ℃)条件

下密闭容器内蓝莓果实的 CO2 生成速率的变化”。

第二步 读取图(表)信息

关键信息 1:变量——25 ℃和 0.5 ℃,条件——密闭。

推断结论 1:不同温度条件下 CO2 生成速率不同。

推断结论 2:随着时间增加,若 CO2 生成量越来越多,则 O2

的量相应减少。

关键信息 2:与 25 ℃相比,0.5 ℃条件下果实的 CO2 生成速

率较低。

推断结论 3:CO2 生成速率跟温度有关,0.5 ℃条件下低。

第三步 分析实验结果

推断结论 1:CO2 生成速率跟温度有关,0.5 ℃条件下低→生

成 CO2 的细胞呼吸是酶促反应,受温度影响,0.5 ℃低温降低了呼

吸酶的活性,导致果实的 CO2 生成速率低。

推断结论 2:随着果实储存时间的增加,密闭容器内 O2 含量

减少→细胞呼吸减弱。

(1)根据题意和图示分析可知,细胞呼吸是酶促反应,

酶的活性受温度影响,与 25 ℃相比,0.5 ℃条件下低温降低了细

胞呼吸相关酶的活性,导致果实的CO2 生成速率较低。随着果实

储存时间的增加,密闭容器内的O2 含量减少,同时CO2 浓度增大,

导致细胞呼吸减弱。该实验还可以通过检测 O2 浓度变化来计算呼

吸速率。(2)生物实验的原则是控制单一变量原则、对照原则和可

重复原则,所以为了使实验结果更可靠,选取的果实成熟度应当

一致,并且每个温度条件下至少有 3 个平行重复实验。

(1)低温降低了细胞呼吸相关酶的活性 CO2 O2

(2)③a.选取的果实成熟度应当一致

b.每个温度条件下至少有 3 个平行重复实验

【针对训练】

1.(2023 年广东汕头期中)糖尿病性外周神经病变(DPN)是临床

上糖尿病较为常见的一种并发症,主要表现为肢体乏力、运动异

常、对物理刺激反应迟钝,常累及坐骨神经等,严重影响患者下

肢功能。回答下列问题。

(1)人体血糖的平衡可受神经系统调节,当血糖含量降低时,

下丘脑通过____________(填“交感神经”或“副交感神经”)调

节__________细胞分泌胰高血糖素,使血糖含量上升。

(2)运动神经传导速度(MNCV)的测定是外周神经病变诊断过

程中一种有效指标。科研人员分别对 DPN 模型鼠(模型组)和健康

鼠(空白对照组)的MNCV进行在体(非离体)测定(如图1),测定原理

为刺激电极(S1)置于左侧坐骨切迹处的坐骨神经传出部位,记录电

极(S2) 置于同侧踝关节坐骨神经经过部位。运动神经传导速度

(MNCV)=刺激电极与记录电极间的距离/传导时间。可推断模型

组的MNCV_____________(填“高于”或“低于”)空白对照组的

MNCV。据图所示,若刺激电极位置不变,将记录电极放至 R 处,

测得的 MNCV_________(填“增大”“减小”或“不变”)。

图 1 大鼠 MNCV 测定方法

S1:坐骨切迹处刺激电极;

S2:踝关节处记录电极;

R:足趾第一骨间肌肉处记录电极;

E:参考电极

组别 实验处理 检测指标 预期实验结果

1 空白对照组+生理盐水 实验疗程为 4 周,

4 周后检测各组

MNCV MNCV 大小:

1>3>4>2

2 DPN 模型组+生理盐水

3 DPN 模型组+药物 G

4 DPN 模型组+甲钴胺

(3)临床上,常用甲钴胺治疗 DPN。科研人员以研发的新型药

物 G 进行了如下表所示的实验。

①实验处理添加的各种试剂的量要相等,理由是___________

__________________。与组别 1 比较,组别 2 的作用是_________

_________________________________。

②请据表并结合本实验的结果为本实验拟定一个课题名称:

__________________。

解析:(1)人体血糖的平衡可受神经系统调节,当血糖含量降

低时,下丘脑通过交感神经支配胰岛 A 细胞的分泌活动,促进胰

高血糖素的分泌,进而促进肝糖原的分解和非糖物质的转化,使

血糖含量上升。(2)DPN 对物理刺激反应迟钝,分别对 DPN 模型

鼠(模型组)和健康鼠(空白对照组)的 MNCV 进行在体(非离体)测

定,测定原理为刺激电极(S1)置于左侧坐骨切迹处的坐骨神经传出

部位,记录电极(S2)置于同侧踝关节坐骨神经经过部位,运动神经

传导速度(MNCV)=刺激电极与记录电极间的距离/传导时间。可

推断模型组的 MNCV 低于空白对照组的 MNCV。若刺激电极位置

不变,将记录电极放至 R 处,测得的 MNCV 减小,原因是电位从

S1 传递到 R,需要经过突触,突触处的兴奋传递需要通过化学信

号的转换,即电位从 S1 传递到 R 过程,需要经过突触,在突触处

发生突触延搁,消耗更多的时间)。(3)①实验设计中应该遵循等量

原则,无关变量的处理应该相同且适宜,因此,实验处理添加的

各种试剂的量要相等,这样处理获得的结果才能进行比较,进而

可得出相应的结论。与组别 1 比较,组别 2 的作用是判断模型是

否构建成功,这里也是作为一个对照组设计的。②结合本实验的

结果以及实验设计中的自变量可知,本实验的目的是探究新型药

物 G 是否(和甲钴胺一样)也能用于治疗 DPN。

答案:(1)交感神经 胰岛 A

(2)低于 减小

(3)①剂量相同,实验结果的比较才有意义

判断模型是否构

②探究新型药物 G 是否( 和甲钴胺一样) 也能用于治疗

建成功

DPN

2.(2022 年广东湛江二模)植物细胞能将胞内的 ATP 通过膜泡

运输释放到胞外,形成胞外 ATP(eATP)。eATP 可通过受体介导的

方式,调节植物细胞的生长、发育、抗病反应等生理活动。为探

究 eATP 对植物光合速率的影响,科研小组用去离子水配制了适宜

浓度 eATP 的溶液,并用其处理菜豆的叶片。一段时间后,测定叶

片净光合速率和胞间 CO2 浓度等的变化,结果如图所示。回答下

列问题。

(1)分析以上信息可知,植物细胞释放 ATP 的方式是________。

AMP-PCP 作为一种 eATP 抑制剂,能有效抑制 eATP 对细胞的调

节作用,却不改变细胞外的 eATP 浓度,推测其可能的作用是____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(2)该实验对照组的处理方式为________________,并在相同

的条件下培养。根据实验结果,eATP 能提高菜豆叶片的净光合速

率,原因可能是__________________________________________

_______________________________________________________。

(3)活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH 氧

化酶是 ROS 产生的关键酶,该酶在细胞中的合成场所是______。

科研人员用 eATP 处理 NADPH 氧化酶基因缺失突变体,发现净光

合速率与对照组基本一致。试推测 eATP 调节植物光合速率的机

制:_____________________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)题中信息显示,植物细胞能将胞内的 ATP 通过膜泡

运输释放到胞外,显然植物细胞是通过胞吐方式释放ATP的。eATP

调节作用的发挥需要与相应的受体发生特异性结合,AMP-PCP 作

为一种 eATP 抑制剂,能有效抑制 eATP 对细胞的调节作用,却不

改变细胞外的eATP浓度,说明该抑制剂发挥作用是通过减少eATP

的受体,或减弱 eATP 的受体的活性实现的,也可能是与 eATP 竞

争受体结合,进而抑制了 eATP 与受体的结合,使 eATP 不能发挥

信息调节作用。(2)该实验中实验组的处理方法是用去离子水配制

了适宜浓度 eATP 的溶液,并用其处理菜豆的叶片,根据实验设计

的单一变量原则和等量原则可知,对照组的处理方式为用等量的

去离子水处理菜豆的叶片,并在相同的条件下培养。实验结果显

示,eATP 能提高菜豆叶片的净光合速率,同时胞间二氧化碳浓度

和气孔导度均上升,据此可推测 eATP 提高菜豆叶片的净光合速率

是通过提高气孔导度,增加了胞间二氧化碳浓度,进而加快了暗

反应过程对二氧化碳的吸收和利用,从而提高了植物的光合速率。

(3)活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH 氧化酶

是 ROS 产生的关键酶,一般而言,酶的化学本质绝大多数是蛋白

质,蛋白质是在细胞质基质中的核糖体上合成的,因此,该酶是

在细胞中的核糖体上合成的。题(2)实验表明 eATP 可通过调节气

孔导度来调节植物光合速率,而活性氧(ROS)也能促进植物叶肉细

胞气孔的开放,活性氧(ROS)的合成需要 NADPH 氧化酶的催化,

当 NADPH 氧化酶缺失,则活性氧(ROS)无法合成,植物叶肉细胞

气孔的开放无法增加,科研人员用 eATP 处理 NADPH 氧化酶基因

缺失突变体,发现净光合速率与对照组基本一致。综合分析可知:

eATP 通过调节 NADPH 氧化酶基因的表达,促进活性氧(ROS)的

合成,进而促进植物叶肉细胞气孔的开放,提升了叶肉细胞的气

孔导度,进而实现了对光合速率的提高。

答案:(1) 胞吐

AMP-PCP 阻止 eATP 与受体结合,使 eATP

不能发挥信息调节作用

(2)用等量的去离子水处理菜豆的叶片

eATP 能促进气孔的

开放,增大胞间 CO2 浓度,叶肉细胞吸收更多的 CO2 参与暗反应,

从而提高植物的光合速率

(3)核糖体

eATP 通过促进 ROS 的合成来促进气孔的开放,

从而提高光合速率

专题二

实验步骤补全类

解答此类题目,要能理解科学实验的一般方法,理解所考实

验的实验原理、方法和操作步骤,并能对实验现象和结果进行解

释和分析。

1.明确实验目的——实验的核心。

(1)弄清是验证性实验还是探究性实验:在题目中往往以“验

证……”“证明……”“探究……”“观察……”“调查……”

“鉴定……”等形式呈现。

举例说明

分析下列实验属于哪种类型的实验。

①某校研究性学习小组的同学想探究“不同浓度的生长素类

似物对植物生长的作用”;②为了验证胰岛素具有降低血糖的作

用,以小鼠活动状况为观察指标设计实验;③观察植物细胞的质

壁分离和复原。

答案:①③属于探究性实验,②属于验证性实验。

项目 探究性实验 验证性实验

实验

目的 探究研究对象的未知属性、特

征以及与其他因素的关系 验证研究对象的已知属性、特

征以及与其他因素的关系

实验

假设 往往具有多种可能 因结果已知,故不存在假设

(2)探究性实验与验证性实验的比较。

项目 探究性实验 验证性实验

实验过程 不定 模仿已经做过的

实验对象 未知,可以不描述 已知,应准确描述

实验结

果预测 对应假设,分类讨论。采用

“若 A 则 B”的形式表述 —

实验结论 — 对应所给实验目的,得

出肯定结论

(续表)

2.明确实验原理——实验的依据。

实验原理来源于课本中的相关知识(题干较短)或来源于题干

(题干较长),因此可通过联想相关知识或解读题干来解题。

3.明确实验变量——解题的关键。

变量是实验设计中可以变化的因素或条件,具体分类如下。

实验设计要遵循“单一变量”原则,即不论一个实验有几个

实验变量,都应确定一个实验变量对应观测一个反应变量。

[典例 2]小麦的穗发芽情况影响其产量和品质。某地引种的

。

,进行了如下实验。

(1)

,并在适宜条件下进行

实验。实验分组、步骤及结果如下。

步骤 红粒管 白粒管 对照管

① 加样 0.5 mL

提取液 0.5 mL

提取液 C

② 加缓冲液/mL 1 1 1

③ 加淀粉溶液/mL 1 1 1

④ 37 ℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘

液显色

显色结果 +++ + +++++

注:“+”数目越多表示蓝色越深。

步骤①中加入的 C 是________________,步骤②中加缓冲液

的目的是____________。显色结果表明,淀粉酶活性较低的品种

是________________;据此推测,淀粉酶活性越低,穗发芽率越

________。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结

果不变,则保温时间应__________。

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活

性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案。

X 处理的作用是使________________。若Ⅰ中两管显色结果

无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著________(填

“深于”或“浅于”)白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种

小麦穗发芽率差异的主要原因。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系。

推断结论:实验目的为“探究淀粉酶活性与穗发芽率的

关系”。

第二步 理解实验原理

结合题干联想课本相关知识得出实验原理:

1.淀粉在淀粉酶的催化作用下会随着时间的延长而出现不同

程度的水解。

2.淀粉遇碘液变蓝,蓝色越深表明淀粉含量越高。

第三步 明确实验变量

表格主要分为单自变量和双自变量表格,单自变量表格横、

纵坐标分别是自变量和因变量,双自变量表格横、纵坐标均为自

变量,表格内的数据为因变量。

关键信息 1:取穗发芽时间相同且质量相等的红、白粒小麦种

子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),表格的行、列标题。

推断结论 1:本实验的自变量为“小麦籽粒”。

推断结论 2:本实验中的“加样”为无关变量,应该保持相同;

本实验的因变量为“显色结果”。

第四步 分析实验结果

关键信息 1(表格信息):红粒管颜色显著深于白粒管,对照管

颜色最深。

推断结论 1:颜色越深,说明淀粉被分解得越少,淀粉酶的活

性越低。

关键信息 2:红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。

推断结论 2:淀粉酶的活性越低,种子的发芽率越低。

根据表格数据分析可知,实验的自变量是小麦籽粒,

则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C

是 0.5 mL 蒸馏水,作为对照;加入缓冲液的目的是调节 pH;实

验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,则

淀粉酶活性越低;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持

显色结果不变,则保温时间应缩短。据图分析可知,X 处理的目

的是使β-淀粉酶失活。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的

显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α-淀粉酶活性是

引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

(1)0.5 mL 蒸馏水 控制 pH 红粒小麦 低 缩短

(2)β-淀粉酶失活 深于

组别 处理条件

A 组 常温对照,叶面喷施去离子水

B 组 ____________________

C 组 高温处理,叶面喷施去离子水

D 组 高温处理,叶面喷施一定浓度的亚精胺

【针对训练】

3.(2023 年广东惠州期中)研究发现外源亚精胺能提高植物的

抗逆能力,研究人员以黄瓜幼苗为材料,进行了相关实验。实验

共设置了 4 组。

试验共进行 7 d,C、D 组高温处理 5 d 后,恢复到常温后处理

2d。分别于处理 0 d、1 d、3 d、5 d、r-2 d(常温恢复2天)时,采集

功能叶用以测定叶片的净光合速率和气孔导度,结果如下。回答

下列问题。

(1)B 组的处理条件是________________________________。

(2)据图分析,高温胁迫下,黄瓜幼苗的净光合速率下降主要

是由非气孔因素导致的,依据是___________________________,

补充测定胞间 CO2 浓度会使结果更具说服力。外源亚精胺通过

__________________,从而________________________________,

防止因高温导致干旱胁迫。

(3)研究表明高温条件下叶肉细胞中可溶性糖的含量增加,从

渗透平衡角度解释其意义是_____________________________。

(4)研究发现外源亚精胺能缓解高温对幼苗叶片中叶绿素形成

的影响。若要验证这一观点,请写出实验思路:_______________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)实验设计应遵循对照原则和单一变量原则,A、B

组的自变量为是否喷施亚精胺,则 A、B 组的温度相同,据表格

分析可知 B 组的处理条件是常温处理,叶面喷施一定浓度的亚精

胺。(2)据图分析,高温胁迫下,黄瓜幼苗的净光合速率下降,但

不是由气孔因素导致的,原因是高温下黄瓜幼苗 C、D 组的气孔

导度比 A、B 组的大,说明不是由气孔导度下降引起的,如果补

充测定胞间CO2 浓度,C、D 组的胞间CO2 浓度比 A、B 组高,会

使结果更具说服力;外源亚精胺通过抑制气孔导度的升高,从而

减少水分的散失,防止因高温导致干旱胁迫。(3)渗透压是指溶液

中的溶质微粒对水的吸引力大小,溶质微粒越多,对水的吸引力

越大,渗透压越高,所以高温条件下叶肉细胞中可溶性糖的含量

增加,渗透压增大,对水的吸引力增大。(4)由“研究发现外源亚

精胺能缓解高温对幼苗叶片中叶绿素形成的影响”可知,实验的

自变量为是否含有外源亚精胺,因变量为幼苗叶片中叶绿素含量,

实验设计应遵循对照原则和单一变量原则。

答案:(1)常温处理,叶面喷施一定浓度的亚精胺

(2)高温条件下黄瓜幼苗气孔导度上升(且均比常温组大)

抑制气孔导度的升高 减少水分的散失

(3)提高细胞的渗透压,增强细胞的吸水能力(防止细胞过度失

水受损)

(4)取生长状况良好且长势相同的水稻幼苗若干株,平均分成

两组,在高温的条件下培养。其中一组施加外源亚精胺,另一组

施加等量去离子水,一段时间后从相同位置取大小相等的叶片进

行色素的提取,测量并比较叶绿素含量。

4.(2022 年广东普宁华侨中学二模)阳生植物受到周围植物遮

蔽时,茎伸长速度加快,使株高和节间距增加,叶柄伸长,这种

现象称为避阴反应(如下图),而阴生植物通常无此反应。

日光充足

被其他植物遮蔽

(1)光合色素主要吸收自然光中的________,自然光被植物滤

过后,其中红光(R)/远红光(FR)的比例下降,引起植物的避阴反应,

从适应环境的角度分析其生理意义是_______________________

_______________________________________________________。

(2)研究发现,光敏色素使植物感知其他植物的遮阴。现有野

生型和光敏色素 B 突变型(缺乏有功能的光敏色素 B)拟南芥若干,

利用这两种拟南芥验证光敏色素 B 使植物具有避阴反应,请补充

表格中的实验设计思路并预测实验结果。

拟南芥 ①正常光下(不遮阴) ④

野生型 ② ⑤茎明显伸长

(避阴反应)

光敏色素

B 突变型 ③茎伸长不明显

(无避阴反应) ⑥

②________;④________;⑥________。

(3)光敏色素 B 感知 R/FR 的变化,调控某些基因表达,如激

活生长素(IAA)、赤霉素(GA)合成相关基因的转录,促进茎秆伸长。

在避阴反应的植物中检测到乙烯含量增加。乙烯在避阴反应中促

进生长的实现,部分依赖于提高植物对赤霉素信号的敏感度,试

推测其可能的机制________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(4)脱落的叶片中脱落酸含量明显增加。科研人员推测脱落酸

能通过诱导乙烯的合成促进脱落,为验证该推测是否正确,可以

利用________(填“脱落酸”或“乙烯”)缺失突变体植株进行研

究。进一步研究发现,在叶片脱落过程中生长素含量下降。由此

说明植物的生长发育和适应环境变化的过程是_______________

的结果。

解析:(1)叶片中的叶绿体色素进行光合作用时主要吸收红光

和蓝紫光。自然光被植物滤过后,由于植物叶片中的叶绿素吸收

红光,导致红光(R)与远红光(FR)的比例下降。R 与 FR 的比值的

变化引起植物的避阴反应。避阴反应利于植物捕获更多的光,提

高植物遮阴时光合作用强度,为生长发育提供物质和能量。(2)由

题意知,该实验是验证光敏色素 B 使植物具有避阴反应,实验材

料是野生型和光敏色素 B 突变型(缺乏有功能的光敏色素 B)拟南

芥若干。该实验的自变量是拟南芥的种类和是否遮阴。可通过在

实验一段时间后,观察茎伸长速度是否加快、株高和节间距是否

增加、叶柄是否伸长等现象,来验证光敏色素 B 使植物具有避阴

反应。(3)乙烯通常具有缩短节间距,降低株高等抑制生长的作用,

赤霉素能促进细胞伸长,从而引起植株增高的作用。避阴反应中

存在增长节间距、增高株高的现象,而在避阴反应的植物中检测

到乙烯含量增加,乙烯在避阴反应中促进生长功能的实现,部分

依赖于提高植物对赤霉素信号的敏感度,其机制可能是乙烯提高

了 GA 与受体结合能力或促进 GA 信号传导途径的某个环节。

(4)为验证脱落酸能通过诱导乙烯的合成促进脱落,实验的自变量

为是否有乙烯合成机制,因变量是叶片的脱落情况,这里采用乙

烯缺失突变体植株进行研究,以正常植株作为对照,若在脱落酸

使用情况下正常株叶片脱落的数量多于突变株,则能证明上述结

论。进一步研究发现,在叶片脱落过程中生长素含量下降。由此

说明植物的生长发育和适应环境变化的过程不是单一激素的作

用,而是多种激素相互作用共同调节的结果。

答案:(1) 红光和蓝紫光 利于捕获更多的光,提高植物遮阴

时光合作用强度,为生长发育提供物质能量

(2)茎伸长不明显(无避阴反应)

遮阴

茎伸长不明显(无避阴

反应)

(3)提高了 GA 与受体结合能力(促进 GA 信号传导途径的某个

环节)

(4)乙烯 多种激素相互作用共同调节

专题三

实验评价类

1.实验材料用具的评价角度和改进技巧。

(1)材料用具是否恰当。明确实验原理,分析所给的材料用具

应具备的条件(浓度、规格等)。如观察洋葱表皮细胞的质壁分离与

复原实验时不能用 0.5 g·mL-1 的蔗糖溶液。

(2)是否遗漏重要的实验用具。分析处理操作对象、观察现象

时,所用到的重要用具,仔细检查在所给用具中是否存在。如观

察叶绿体的形态和分布,不能缺少显微镜。

(3)药剂选择使用和用量是否准确。根据所学实验要求合理选

择、使用,做到用量准确。

(4)材料用具是否充分利用。思考所给材料用具分别起什么作

用,怎样运用。

2.实验步骤的评价角度和改进技巧。

(1)步骤是否完整,是否设置对照实验。若没有,应依据实验

目的、原理,确定设置的对照类型,进行补充。

(2)步骤是否合理,操作步骤是否颠倒。应依据已有的生物学

知识进行调换。如使用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,A 液(NaOH 溶

液)和 B 液(CuSO4 溶液)滴加顺序不能颠倒。

(3)操作是否违反生物学原理。若违反,应进行纠正。如在探

究温度对酶活性影响的实验中,不能用斐林试剂检测。

(4)是否遵循单一变量原则、等量原则和排除无关变量的干扰。

应保证实验组和对照组除自变量外,其他条件完全一致,如在探

究温度对酶活性影响的实验中,保证实验组和对照组除温度外,

其他条件(如 pH、加入底物的量等)完全一致。

(5)实验条件是否正确。如分析实验是否需要搅拌、加热,实

验所需的温度、光照等条件是否合理。

3.实验结果的评价角度和改进技巧。

(1)实验结果的种类是否符合实验的类型。验证性实验只有一

种结果,探究性实验的结果要分类讨论。

(2)实验结果出现科学性错误。应根据实验原理和过程,联系

教材相关知识,推导出正确的实验结果。如双缩脲试剂鉴定蛋白

质时,结果写成蓝色。

(3)因果关系倒置。要学会表达,表达的模式是根据实验结果

(现象),推导出实验结论。

[典例 3](2021 年广西梧州联考)番茄灵(PCPA)是一种植物生长

调节剂,可有效防止落花落果,提高坐果率。番茄灵的使用浓度

一般为 20~50 ppm。如果在花未开放时用番茄灵蘸花,坐果率约

为 40%;花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花后蘸花,

坐果率约为 60%。

(1) 植物生长调节剂是指____________;它_______(填“属

于”或“不属于”)植物激素。

(2)根据题意推测番茄灵的生理作用与下列________类似。

a.生长激素

b.2,4-D

c.脱落酸

d.乙烯利

(3)研究小组甲欲探究使用番茄灵的最适浓度,在进行正式实

验之前需要先进行预实验。预实验与正式实验的差异有________

_______________________________________________________

_________________________________________(答出一点即可)。

(4)研究小组乙欲探究储藏温度对番茄灵作用效果的影响,初

步设计如下的实验思路:在花未开放时,用浓度适宜的番茄灵对

足够数量、长势相同的盆栽番茄进行蘸花,然后分别搬至温度为

5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃的温室大棚内种

植(其他环境条件相同且适宜)。一段时间后测定各组的坐果率。

请对其中的主要不合理之处进行修改完善。

①_________________________________________________;

②_________________________________________________。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:欲探究储藏温度对番茄灵作用效果的影响。

推断结论:实验目的为“探究储藏温度对番茄灵作用效果的

影响”。

第二步 明确实验变量

关键信息 1:在花未开放时用番茄灵蘸花,坐果率约为 40%;

花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花后蘸花,坐果率

约为 60%。

推断结论 1:蘸花时间应在花半开放或盛开时。

关键信息 2:用浓度适宜的番茄灵对足够数量、长势相同的盆

栽番茄进行蘸花,然后分别搬至温度为 5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、

25 ℃、30 ℃、35 ℃的温室大棚内种植(其他环境条件相同且适宜)。

推断结论 2:本实验中的“长势相同的盆栽番茄”“环境条

件”为无关变量,应该保持相同且适宜。

推断结论 3:本实验的因变量为“储藏温度”。

关键信息 3:一段时间后测定各组的坐果率。

推断结论 4:本实验的因变量为“坐果率”。

第三步 评价实验

关键信息 1:实验目的是探究储藏温度对番茄灵作用效果的影

响。

推断结论 1:应先用不同温度处理番茄灵,再进行蘸花。

关键信息 2:根据题干信息“在花未开放时用番茄灵蘸花,坐

果率约为 40%;花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花

后蘸花,坐果率约为 60%”。

推断结论 2:蘸花时间应在花半开放或盛开时。

(1)植物生长调节剂是指人工合成的,对植物生长、发

育具有调节作用的化学物质,它不属于植物激素。(2)据题干“番

茄灵是一种植物生长调节剂,可有效防止落花落果,提高坐果率”,

因此其功能类似于 2,4-D。故选 b。(3)预实验是在正式实验之前,

用标准物质或只用少量样品进行实验,为正式实验打下基础。可

以为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可

行性,以免由于设计不周,盲目开展实验而造成人力、物力、财

力的浪费。故预实验需要设置对照组,而正式实验不需要设置对

照组;预实验使用的浓度梯度较大,而正式实验使用的浓度梯度

较小。

(1)人工合成的,对植物的生长、发育有调节作用的化学物质

不属于

(2)b

(3)预实验需要设置对照组,而正式实验不需要设置对照组;

预实验使用的浓度梯度较大,而正式实验使用的浓度梯度较小

应先用不同温度处理番

(4)蘸花时间应在花半开放或盛开时

茄灵,再进行蘸花

【针对训练】

5.(2023 年广东八市二模)在动物的神经系统内,既有依赖神经

递质传递信号的化学突触(如图 1,Ach 为乙酰胆碱),也有以电流

为信息载体的电突触(如图 2,突触前膜和突触后膜紧密接触,缝

隙接头是相通的离子通道)。

图 1

图 2

回答下列问题。

(1)由图 1 和图 2 可知,缝隙接头是电突触的结构基础;与化

学突触相比,电突触缺少的结构是_________。据此可推测,电突

触传递兴奋时具有的两大特点是___________和______________。

(2)异搏定(盐酸维拉帕米)是一种抗心律异常的药物,为钙通道

阻滞剂,能够减弱心肌收缩力,结合图 1 分析其作用机理:____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(3)某科研兴趣小组听说中药三七总皂苷(PNS)具有和异搏定

相似的抗心律异常的功能。为验证这一结论,他们设计了以下的

实验。

实验材料:若干健康的实验小鼠,乙酰胆碱—氯化钙(Ach-

CaCl2,可诱导小鼠成心律异常模型小鼠)、PNS、异搏定、生理盐

水、注射针、实时动态小动物心电监测系统等。

实验操作:实验小鼠用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,

随机分为 A、B 两组,分别注射 PNS 和异搏定进行治疗,一段时

间后检测两组小鼠的心律情况。该实验操作不足以验证结论,需

要完善的操作有_________________________________________

(回答 3 点)。(说明:实验的其他无关变量默认适宜且相同)

解析:(1)由图可知,化学突触是由突触前膜、突触间隙和突

触后膜组成的,而电突触的结构基础是两个神经元的膜紧贴一起

形成的缝隙接头,故与化学突触相比,电突触缺少的结构是突触

间隙;电突触的信号传递依靠电信号,而化学突触的信号传递借

助于神经递质,需要发生电信号→化学信号→化学信号的转化,

因此电突触的信号传递速度比化学突触的信号传递速度快,电突

触中突触前膜和突触后膜紧密接触,由离子通道连接,结合图示

可知,兴奋在电突触处的传递具有双向性。(2)据图 1 分析,Ca2+

内流能促进突触小泡与触前膜融合并释放 Ach,使用钙通道阻滞

剂,会阻滞Ca2+内流,使突触小泡与突触前膜的融合受影响,Ach

释放受阻,从而影响突触处兴奋的传递,减弱心肌的收缩力。

(3)本实验目的是验证 PNS 具有和异搏定相似的抗心律异常的功

能,则实验设计的自变量应是 PNS 和异搏定的有无,因变量是心

律异常的恢复情况。实验设计应遵循对照与单一变量原则,结合

实验设计可知,上述实验操作中需要添加的操作有,①添加一组

用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,设为 C 组,注射与 A、

B 组等量的生理盐水;②需要添加一组正常小鼠,注射与 A、B

组等量的生理盐水,设为 D 组;③需要测定各组小鼠的初始心律;

④一段时间后测定各组小鼠的心律,并进行比较,若 A 和 B 组的

心律恢复情况相似,且明显好于 C 组、与D组接近,即可证明PNS

具有和异搏定相似的抗心律异常的功能。

答案:(1)突触间隙 传递速度快 双向传递

(2)异搏定会阻滞 Ca2+内流,使突触小泡与突触前膜的融合受

影响,导致突触前膜释放的 Ach 减少,从而影响突触处兴奋的传

递,减弱心肌的收缩力

(3)①添加一组用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,设为

C 组,注射与 A、B 组等量的生理盐水;②添加一组正常小鼠,注

射与 A、B 组等量的生理盐水,设为 D 组;③需要测定各组小鼠

的初始心律;④一段时间后测定各组小鼠的心律,并进行比较

专题四

实验设计思路与实验设计类

1.实验设计题的一般要求。

2.实验中应遵循八大原则(此处着重强调常考的几个)。

(1)对照原则。

①空白对照:不给对照组任何处理。

②自身对照:对照组和实验组都在同一研究对象上进行。

③相互对照:不单设对照组,而是几个实验组相互对照。

④条件对照:虽给对象施以某种实验处理,但这种处理是作

为对照的,或者说这种处理不是实验假设所给定的实验变量。如

“动物激素饲喂小动物实验”。

甲组:饲喂甲状腺激素(实验组)。

乙组:饲喂甲状腺激素抑制剂(条件对照组)。

丙组:不饲喂药剂(空白对照组)。

(2)单一变量原则:除了要研究的条件不同外,其他条件都应

相同且适宜。

(3)等量原则。

①生物材料要相同。

a.所用生物材料的数量、质量、长度、体积、来源和生理状况

等方面特点要尽量相同。

b.试管、烧杯、水槽、广口瓶等器具的大小、型号、洁净度等

要相同。

②实验试剂要相同:即试剂的成分、浓度、体积要相同。尤

其要注意体积上的等量。

③处理方法要相同:无关变量如保温或冷却,光照或黑暗,

搅拌或振荡,对照组和实验组要一致。

(4)平行重复原则:在实验设计中为了避免实验结果的偶然性,

必须对所做实验进行足够次数的重复,以获得多次实验结果的平

均值,保证实验结果的准确性。

(5)科学性原则:在设计实验时必须有充分的科学依据,即实

验目的要明确,实验原理要正确,实验研究的材料和实验方法的

选择要恰当,整个实验设计的思路和实验方法的确定都不能偏离

实验原理、有关的生物学知识及其他学科领域的基本知识。

(6)另外还有可操作性原则、随机性原则等。

3.解题策略。

4.“四步法”规范书写实验步骤。

【要点提示】①要求写出实验思路和补充实验步骤的试题,

都要注意“无关变量”的描述,尤其是补充实验步骤类试题。因

为无关变量是决定实验成败的关键因素,补充实验步骤时,必须

要对无关变量的操作进行说明。

②实验设计时要注意遵循单因子变量原则和对照原则。除了

自变量以外,其他影响因变量的因素要控制,一般描述用于为“适

宜且相同”“理想条件下”“生理状况一致” 等文字表述。

③要分步描述并加以编号(一般不宜连续描述)。如果实验前要

对材料处理或其他准备工作,一般要写在分组编号前。

④获取反应变量(即因变量)要写清楚怎么获取(如:观察、测

量、比较等),并且要写清楚获取什么反应变量(即因变量,如:气

泡多少、生根数目、颜色变化等)。

5.实验思路是“想法”,是较为粗线条的思考过程,其要求是

“言简意赅”,书写实验思路时须体现“对照思想”,显示“自

变量”和“因变量”,对“无关变量”表述时应注意体现“适宜

且相同”;而实验步骤是“做法”,是更为“细节化”的操作流

程,其要求“精确细致”,书写时必须体现“自变量”如何设置,

“因变量”如何获得,“无关变量”如何保证相同且适宜等。实验

设计思路的规范写法:①控制自变量;②观测因变量。注意施加

不同自变量处理后要培养一段时间后观测因变量指标;有时还需

要比较分析得出结论。

[典例4]

,某同学提出了以下实

验思路:取蛙 1 只,捣毁该蛙的脑,将其悬挂起来。

(如上图所示),

①

观察是否屈腿。

②洗去 H2SO4,再用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端,

测量该刺激与屈腿是否同时发生。

③

,用电刺激

直接刺激腓肠肌,观察其是否收缩。

④用电刺激直接刺激上述标本的腓肠肌细胞,在坐骨神经上

是否能测量到电位变化。

(说明:实验条件适宜,实验中的刺激强度足够,屈腿反射属

于屈反射)

请回答:

(1)设计表格,并将预测的实验结果与结果的原因分析填入表

中。

(2)为了验证屈腿反射中的反射中枢所在部位,在上述实验的

基础上写出第⑤项实验思路。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:为验证反射弧的组成与作用。

推断结论:实验目的为“验证反射弧的组成与作用”。

第二步 理解实验原理

关键信息 1:用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端。

推断结论 1:该反射为屈反射,神经中枢位于脊髓。该反射的

进行需要完整的反射弧。

推断结论 2:兴奋通过反射弧需要时间。

关键信息 2:分离得到该蛙左后肢的坐骨神经腓肠肌标本。

推断结论 3:坐骨神经腓肠肌标本包括反射弧中的传出神经和

效应器。

第三步 根据实验原理预测结果

根据关键信息 1 推断结论 1:屈反射的反射弧完整,能屈腿。

关键信息 2:用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端,测量

该刺激与屈腿是否同时发生。

推断结论 2:不能同时发生。

关键信息 3:电刺激腓肠肌,观察其是否收缩。

推断结论 3:肌细胞能感受电刺激,腓肠肌能收缩。

推断结论 4:因兴奋在反射弧中单向传导,在坐骨神经上不能

测到电位变化。

(1)屈反射的神经中枢在脊髓而不在大脑,所以即使捣

毁大脑,仍然可以发生屈反射;由于兴奋的传导与传递需要时间,

所以刺激和屈腿不能同时发生;肌肉细胞和神经细胞一样可以兴

奋,肌细胞受到刺激后会收缩;传出神经和腓肠肌细胞间相当于

突触结构,兴奋在神经肌肉接头的传递是单向的,即兴奋只能由

传出神经传到腓肠肌而不能从腓肠肌传到传出神经,所以刺激腓

肠肌,在坐骨神经上检测不到电位变化。(2)验证反射中枢存在的

部位,应设计破坏脊髓的实验组。

组别 ① ② ③ ④

预测结果 是 否 是 否

原因 屈反射中枢在

脊髓,反射弧

完整,可以完

成反射,所以

能够屈腿 从刺激到发生反应

需要经过兴奋的传

导与传递,这需要一

定的时间,所以刺激

与屈腿不同时发生 电刺激使腓肠肌

的肌细胞产生动

作电位或兴奋,

引起肌肉收缩 由于传出神经和腓肠肌细胞

间相当于突触结构,兴奋在神

经肌肉接头的传递是单向的,

所以刺激腓肠肌细胞,在坐骨

神经上测不到电位变化

(1)

(2)⑤用针捣毁该蛙的脊髓,再用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙的

左后肢趾端,观察是否屈腿。

【针对训练】

6.(2023 年广东名校联盟联考)新疆的棉花以优质长绒棉为主,

长绒棉纤维长、强度高,这得益于新疆得天独厚的自然气候条件。

2022 年 6 月 4 日,中科院朱生伟团队在国际期刊发表论文,揭示

了油菜素内酯(BR)信号调控棉纤维伸长的新机制。回答下列问题。

(1)推测油菜素内酯(BR)的具体作用为___________________

__________________。

(2)据图可知,当 BR 浓度高时,BIN2 活性会被抑制从而使

BZR1________(填“不被”或“被”)降解失活,进而执行 BR 调

控基因的表达。BZR1 转录因子是 BR 合成通路重点核心元件,转

录因子的过度表达会导致根毛长度的缩短,这是一种___________

调节机制。

(3)相关研究证实 BR 诱导细胞伸长与生长素作用相协同,为

探究外源 BR 对棉花主根的生长是否也具有和生长素相类似的作

用特点,请简要写出相关实验思路和预期结果。

实验思路:___________________________________________

_______________________________________________________;

预期结果:___________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)根据图可知,油菜素内酯(BR)的具体作用为促进细

胞伸长、分裂和植物发育。(2)植物激素属于信息分子,BR 浓度高

时,激活 BR 受体,BIN2 活性会被抑制,从而使转录因子 BZR1

被激活(不被降解失活),进而执行 BR 调控基因的表达。转录因子

的过度表达会导致根毛长度的缩短,这是一种负反馈调节机制。

(3)探究外源 BR 对棉花主根的生长是否也具有和生长素相类似的

作用特点,生长素相类似的作用特点是低浓度促进生长,高浓度

抑制生长,故实验的自变量是有无外源 BR 及外源BR 的浓度,

因变量是主根的长度。可配置清水和一系列浓度的BR 溶液处理

棉花种子,适宜条件下培养一段时间后测量主根长度。若与清水

组相比,高浓度 BR 处理主根长度短,低浓度 BR处理主根长度

长,则说明 BR 具有与生长素相似的作用特点,反之则无。

答案:(1)促进细胞伸长、分裂和植物发育

(2)不被 负反馈

(3)配置清水和一系列浓度的 BR 溶液处理棉花种子,适宜条

件下培养一段时间后测量主根长度 若与清水组相比,高浓度BR

处理主根长度短,低浓度 BR 处理主根长度长,则说明 BR 具

有与生长素相似的作用特点,反之则无

7.(2022 年江苏淮安模拟)微囊藻是水华暴发过程中常见的一

种蓝细菌,分泌藻毒素,危害渔业生产,对微囊藻的发生和治理,

科学家进行了大量的研究,回答下列问题。

(1)水体富营养化,主要指水体中的______________元素过多,

引起蓝细菌等生物大量繁殖。

温度/℃ 蓝细菌总量/(×107·mL-1) 微囊藻占比/%

10 1.5 25

15 3.2 45

20 4.3 60

25 7.4 72

30 16.5 97

(2)微囊藻的发生受到温度的影响较大,下表所示为某湖泊蓝

细菌总量、微囊藻占蓝细菌的比例随温度变化的统计表。

①微囊藻与其他蓝细菌的种间关系是________。

②在江苏,微囊藻危害最严重的季节是 ________ ,原因是

_______________________________________________________。

(3)经研究发现,部分细菌能抑制蓝细菌生长甚至杀死蓝细菌,

称为溶藻菌。科学家筛选出了溶藻菌菌株 HJC-D1,将不同浓度

HJC-D1 培养液加入微囊藻培养液中,观察培养液叶绿素 a 浓度变

化(反映微囊藻数量变化),结果如图所示。若要有效抑制微囊藻生

长,所需 HJC-D1 最小浓度是________。

实验步骤 要点

取材与分组 取______________的微囊藻培养液,均分为 A、B、

C 三组

实验处理 A 组加入适量含溶藻菌的 HJC-D1 培养液

B 组加入等量溶藻菌 HJC-D1 培养液的无菌过滤液

C 组加入__________________________________

(4)溶藻菌的溶藻方式有直接溶藻(在溶藻过程中活菌直接进

攻蓝细菌)和间接溶藻(通过分泌某种代谢产物溶解蓝细菌)两种,

为验证“溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶藻”,设计如下实验,请

完善实验设计表。

实验步骤 要点

藻类培养 将 A、B、C 三组培养液,在______________条件

下培养相同时间

测定相关数值 测定 A、B、C 三组培养液中____________。

(续表)

实验结果预测:___________________________________。

(5)除溶藻菌外,还可以通过在水华多发水域中饲养_________

(写出两类)等生物,达到治理水华的效果。

解析:(1)含氮、磷化合物的生产、生活污水使水中某些藻类

植物大量生长,使水体富营养化。(2)微囊藻与其他蓝细菌竞争阳

光等环境资源,所以两者属于种间竞争关系。由表格可知,温度

为 30 ℃时蓝细菌数量大、微囊藻占蓝细菌比例高,故微囊藻危害

最严重的季节是夏季。(3)由图中曲线可知,加入 5%和 10%浓度

HJC-D1 培养液时,微囊藻叶绿素 a 含量相比最低,有效抑制微囊

藻生长,故所需 HJC-D1 最小浓度是 5%。(4)完善实验步骤,需要

依托实验目的来确定自变量和因变量,一般要从以下几个方面入

手,①明确实验目的→验证“溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶

藻”。②根据实验目的确定自变量和因变量→自变量:溶藻菌的

溶藻方式;因变量:微囊藻种群密度。③根据自变量确定对照处

理→对照组、实验组是直接溶藻(在溶藻过程中活菌直接进攻蓝细

菌)和间接溶藻(通过分泌某种代谢产物溶解蓝细菌)两种。④完善

实验步骤→a.取材与分组:取生长状况良好(或生理状况相似)的微

囊藻培养液(无关变量要相同),均分为 A、B、C 三组;b.实验处

理:A 组加入适量含溶藻菌的 HJC-D1 培养液(直接溶藻),B 组加

入等量溶藻菌 HJC-D1 培养液的无菌过滤液(间接溶藻),C 组加入

等量无菌培养液(或等量未培养过 HJC-D1 的培养液)(空白对照);

c.藻类培养:将三组放在相同且适宜(无关变量要相同)的环境条件下

培养;d.测定相关数值:一段时间后,测定 A、B、C 三组培养液

中微囊藻种群密度(或叶绿素含量)(观测因变量)。⑤预期结果及结

论→预期结果:A、B 两组微囊藻种群密度均明显低于 C 组;实验

结论:溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶藻。(5)除溶藻菌外,还可

以通过在水华多发水域中种植水草等水生植物,可以与浮游藻类

竞争阳光等资源,制约了浮游藻类的数量;投放(滤食性)鱼类如鲢

鱼、鳙鱼等可以捕食藻类,制约浮游藻类的数量。

答案:(1)氮、磷(或 N、P)

夏季

高温时蓝细菌数量大、微囊藻占蓝细菌

(2)种间竞争

比例高

(3)5%

(4)生长状况良好(或生理状况相似)

等量无菌培养液(或等量

未培养过 HJC-D1 的培养液)

相同且适宜 微囊藻种群密度(或叶

绿素含量) A、B 两组微囊藻种群密度均明显低于 C 组(答案必须

体现出不同组之间的比较)

(5)水生植物、(滤食性)鱼类等(其他合理答案,如其他滤食性

生物也可)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

选择性必修3 生物技术与工程

实验技能

2025年高考一轮总复习

1.信息读取题:根据实验过程和结果的图表,正确读取相应的

信息进行解题。

2.解题策略。

专题一

信息读取类

[典例 1]科研人员探究了不同温度(

和

)条件下

容器内蓝莓果实的 CO2 生成速率的变化,结果见图1 和图2。

图 1

图 2

(1)由图可知,与 25 ℃相比,

,主要原因是__________________________________;

随着果实储存时间的增加,密闭容器内的________浓度越来越高,

抑制了果实的细胞呼吸。该实验还可以通过检测________浓度变

化来计算呼吸速率。

(2)某同学拟验证上述实验结果,设计如下方案。

①称取两等份同一品种的蓝莓果实,分别装入甲、乙两个容

积相同的瓶内,然后密封。

②将甲、乙瓶分别置于 25 ℃和 0.5 ℃条件下储存,每隔一段

时间测定各瓶中的 CO2 浓度。

③记录实验数据并计算 CO2 生成速率。

为使实验结果更可靠,请给出两条建议,以完善上述实验方

案(不考虑温度因素)。a.___________________________________,

b.__________________________________。

[解题思路]第一步 明确实验目的

关键信息:探究不同温度(25 ℃和 0.5 ℃)条件下密闭容器内蓝

莓果实的 CO2 生成速率的变化。

推断结论:实验目的是“探究不同温度(25 ℃和 0.5 ℃)条件

下密闭容器内蓝莓果实的 CO2 生成速率的变化”。

第二步 读取图(表)信息

关键信息 1:变量——25 ℃和 0.5 ℃,条件——密闭。

推断结论 1:不同温度条件下 CO2 生成速率不同。

推断结论 2:随着时间增加,若 CO2 生成量越来越多,则 O2

的量相应减少。

关键信息 2:与 25 ℃相比,0.5 ℃条件下果实的 CO2 生成速

率较低。

推断结论 3:CO2 生成速率跟温度有关,0.5 ℃条件下低。

第三步 分析实验结果

推断结论 1:CO2 生成速率跟温度有关,0.5 ℃条件下低→生

成 CO2 的细胞呼吸是酶促反应,受温度影响,0.5 ℃低温降低了呼

吸酶的活性,导致果实的 CO2 生成速率低。

推断结论 2:随着果实储存时间的增加,密闭容器内 O2 含量

减少→细胞呼吸减弱。

(1)根据题意和图示分析可知,细胞呼吸是酶促反应,

酶的活性受温度影响,与 25 ℃相比,0.5 ℃条件下低温降低了细

胞呼吸相关酶的活性,导致果实的CO2 生成速率较低。随着果实

储存时间的增加,密闭容器内的O2 含量减少,同时CO2 浓度增大,

导致细胞呼吸减弱。该实验还可以通过检测 O2 浓度变化来计算呼

吸速率。(2)生物实验的原则是控制单一变量原则、对照原则和可

重复原则,所以为了使实验结果更可靠,选取的果实成熟度应当

一致,并且每个温度条件下至少有 3 个平行重复实验。

(1)低温降低了细胞呼吸相关酶的活性 CO2 O2

(2)③a.选取的果实成熟度应当一致

b.每个温度条件下至少有 3 个平行重复实验

【针对训练】

1.(2023 年广东汕头期中)糖尿病性外周神经病变(DPN)是临床

上糖尿病较为常见的一种并发症,主要表现为肢体乏力、运动异

常、对物理刺激反应迟钝,常累及坐骨神经等,严重影响患者下

肢功能。回答下列问题。

(1)人体血糖的平衡可受神经系统调节,当血糖含量降低时,

下丘脑通过____________(填“交感神经”或“副交感神经”)调

节__________细胞分泌胰高血糖素,使血糖含量上升。

(2)运动神经传导速度(MNCV)的测定是外周神经病变诊断过

程中一种有效指标。科研人员分别对 DPN 模型鼠(模型组)和健康

鼠(空白对照组)的MNCV进行在体(非离体)测定(如图1),测定原理

为刺激电极(S1)置于左侧坐骨切迹处的坐骨神经传出部位,记录电

极(S2) 置于同侧踝关节坐骨神经经过部位。运动神经传导速度

(MNCV)=刺激电极与记录电极间的距离/传导时间。可推断模型

组的MNCV_____________(填“高于”或“低于”)空白对照组的

MNCV。据图所示,若刺激电极位置不变,将记录电极放至 R 处,

测得的 MNCV_________(填“增大”“减小”或“不变”)。

图 1 大鼠 MNCV 测定方法

S1:坐骨切迹处刺激电极;

S2:踝关节处记录电极;

R:足趾第一骨间肌肉处记录电极;

E:参考电极

组别 实验处理 检测指标 预期实验结果

1 空白对照组+生理盐水 实验疗程为 4 周,

4 周后检测各组

MNCV MNCV 大小:

1>3>4>2

2 DPN 模型组+生理盐水

3 DPN 模型组+药物 G

4 DPN 模型组+甲钴胺

(3)临床上,常用甲钴胺治疗 DPN。科研人员以研发的新型药

物 G 进行了如下表所示的实验。

①实验处理添加的各种试剂的量要相等,理由是___________

__________________。与组别 1 比较,组别 2 的作用是_________

_________________________________。

②请据表并结合本实验的结果为本实验拟定一个课题名称:

__________________。

解析:(1)人体血糖的平衡可受神经系统调节,当血糖含量降

低时,下丘脑通过交感神经支配胰岛 A 细胞的分泌活动,促进胰

高血糖素的分泌,进而促进肝糖原的分解和非糖物质的转化,使

血糖含量上升。(2)DPN 对物理刺激反应迟钝,分别对 DPN 模型

鼠(模型组)和健康鼠(空白对照组)的 MNCV 进行在体(非离体)测

定,测定原理为刺激电极(S1)置于左侧坐骨切迹处的坐骨神经传出

部位,记录电极(S2)置于同侧踝关节坐骨神经经过部位,运动神经

传导速度(MNCV)=刺激电极与记录电极间的距离/传导时间。可

推断模型组的 MNCV 低于空白对照组的 MNCV。若刺激电极位置

不变,将记录电极放至 R 处,测得的 MNCV 减小,原因是电位从

S1 传递到 R,需要经过突触,突触处的兴奋传递需要通过化学信

号的转换,即电位从 S1 传递到 R 过程,需要经过突触,在突触处

发生突触延搁,消耗更多的时间)。(3)①实验设计中应该遵循等量

原则,无关变量的处理应该相同且适宜,因此,实验处理添加的

各种试剂的量要相等,这样处理获得的结果才能进行比较,进而

可得出相应的结论。与组别 1 比较,组别 2 的作用是判断模型是

否构建成功,这里也是作为一个对照组设计的。②结合本实验的

结果以及实验设计中的自变量可知,本实验的目的是探究新型药

物 G 是否(和甲钴胺一样)也能用于治疗 DPN。

答案:(1)交感神经 胰岛 A

(2)低于 减小

(3)①剂量相同,实验结果的比较才有意义

判断模型是否构

②探究新型药物 G 是否( 和甲钴胺一样) 也能用于治疗

建成功

DPN

2.(2022 年广东湛江二模)植物细胞能将胞内的 ATP 通过膜泡

运输释放到胞外,形成胞外 ATP(eATP)。eATP 可通过受体介导的

方式,调节植物细胞的生长、发育、抗病反应等生理活动。为探

究 eATP 对植物光合速率的影响,科研小组用去离子水配制了适宜

浓度 eATP 的溶液,并用其处理菜豆的叶片。一段时间后,测定叶

片净光合速率和胞间 CO2 浓度等的变化,结果如图所示。回答下

列问题。

(1)分析以上信息可知,植物细胞释放 ATP 的方式是________。

AMP-PCP 作为一种 eATP 抑制剂,能有效抑制 eATP 对细胞的调

节作用,却不改变细胞外的 eATP 浓度,推测其可能的作用是____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(2)该实验对照组的处理方式为________________,并在相同

的条件下培养。根据实验结果,eATP 能提高菜豆叶片的净光合速

率,原因可能是__________________________________________

_______________________________________________________。

(3)活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH 氧

化酶是 ROS 产生的关键酶,该酶在细胞中的合成场所是______。

科研人员用 eATP 处理 NADPH 氧化酶基因缺失突变体,发现净光

合速率与对照组基本一致。试推测 eATP 调节植物光合速率的机

制:_____________________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)题中信息显示,植物细胞能将胞内的 ATP 通过膜泡

运输释放到胞外,显然植物细胞是通过胞吐方式释放ATP的。eATP

调节作用的发挥需要与相应的受体发生特异性结合,AMP-PCP 作

为一种 eATP 抑制剂,能有效抑制 eATP 对细胞的调节作用,却不

改变细胞外的eATP浓度,说明该抑制剂发挥作用是通过减少eATP

的受体,或减弱 eATP 的受体的活性实现的,也可能是与 eATP 竞

争受体结合,进而抑制了 eATP 与受体的结合,使 eATP 不能发挥

信息调节作用。(2)该实验中实验组的处理方法是用去离子水配制

了适宜浓度 eATP 的溶液,并用其处理菜豆的叶片,根据实验设计

的单一变量原则和等量原则可知,对照组的处理方式为用等量的

去离子水处理菜豆的叶片,并在相同的条件下培养。实验结果显

示,eATP 能提高菜豆叶片的净光合速率,同时胞间二氧化碳浓度

和气孔导度均上升,据此可推测 eATP 提高菜豆叶片的净光合速率

是通过提高气孔导度,增加了胞间二氧化碳浓度,进而加快了暗

反应过程对二氧化碳的吸收和利用,从而提高了植物的光合速率。

(3)活性氧(ROS)能促进植物叶肉细胞气孔的开放,NADPH 氧化酶

是 ROS 产生的关键酶,一般而言,酶的化学本质绝大多数是蛋白

质,蛋白质是在细胞质基质中的核糖体上合成的,因此,该酶是

在细胞中的核糖体上合成的。题(2)实验表明 eATP 可通过调节气

孔导度来调节植物光合速率,而活性氧(ROS)也能促进植物叶肉细

胞气孔的开放,活性氧(ROS)的合成需要 NADPH 氧化酶的催化,

当 NADPH 氧化酶缺失,则活性氧(ROS)无法合成,植物叶肉细胞

气孔的开放无法增加,科研人员用 eATP 处理 NADPH 氧化酶基因

缺失突变体,发现净光合速率与对照组基本一致。综合分析可知:

eATP 通过调节 NADPH 氧化酶基因的表达,促进活性氧(ROS)的

合成,进而促进植物叶肉细胞气孔的开放,提升了叶肉细胞的气

孔导度,进而实现了对光合速率的提高。

答案:(1) 胞吐

AMP-PCP 阻止 eATP 与受体结合,使 eATP

不能发挥信息调节作用

(2)用等量的去离子水处理菜豆的叶片

eATP 能促进气孔的

开放,增大胞间 CO2 浓度,叶肉细胞吸收更多的 CO2 参与暗反应,

从而提高植物的光合速率

(3)核糖体

eATP 通过促进 ROS 的合成来促进气孔的开放,

从而提高光合速率

专题二

实验步骤补全类

解答此类题目,要能理解科学实验的一般方法,理解所考实

验的实验原理、方法和操作步骤,并能对实验现象和结果进行解

释和分析。

1.明确实验目的——实验的核心。

(1)弄清是验证性实验还是探究性实验:在题目中往往以“验

证……”“证明……”“探究……”“观察……”“调查……”

“鉴定……”等形式呈现。

举例说明

分析下列实验属于哪种类型的实验。

①某校研究性学习小组的同学想探究“不同浓度的生长素类

似物对植物生长的作用”;②为了验证胰岛素具有降低血糖的作

用,以小鼠活动状况为观察指标设计实验;③观察植物细胞的质

壁分离和复原。

答案:①③属于探究性实验,②属于验证性实验。

项目 探究性实验 验证性实验

实验

目的 探究研究对象的未知属性、特

征以及与其他因素的关系 验证研究对象的已知属性、特

征以及与其他因素的关系

实验

假设 往往具有多种可能 因结果已知,故不存在假设

(2)探究性实验与验证性实验的比较。

项目 探究性实验 验证性实验

实验过程 不定 模仿已经做过的

实验对象 未知,可以不描述 已知,应准确描述

实验结

果预测 对应假设,分类讨论。采用

“若 A 则 B”的形式表述 —

实验结论 — 对应所给实验目的,得

出肯定结论

(续表)

2.明确实验原理——实验的依据。

实验原理来源于课本中的相关知识(题干较短)或来源于题干

(题干较长),因此可通过联想相关知识或解读题干来解题。

3.明确实验变量——解题的关键。

变量是实验设计中可以变化的因素或条件,具体分类如下。

实验设计要遵循“单一变量”原则,即不论一个实验有几个

实验变量,都应确定一个实验变量对应观测一个反应变量。

[典例 2]小麦的穗发芽情况影响其产量和品质。某地引种的

。

,进行了如下实验。

(1)

,并在适宜条件下进行

实验。实验分组、步骤及结果如下。

步骤 红粒管 白粒管 对照管

① 加样 0.5 mL

提取液 0.5 mL

提取液 C

② 加缓冲液/mL 1 1 1

③ 加淀粉溶液/mL 1 1 1

④ 37 ℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘

液显色

显色结果 +++ + +++++

注:“+”数目越多表示蓝色越深。

步骤①中加入的 C 是________________,步骤②中加缓冲液

的目的是____________。显色结果表明,淀粉酶活性较低的品种

是________________;据此推测,淀粉酶活性越低,穗发芽率越

________。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结

果不变,则保温时间应__________。

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活

性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案。

X 处理的作用是使________________。若Ⅰ中两管显色结果

无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著________(填

“深于”或“浅于”)白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种

小麦穗发芽率差异的主要原因。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系。

推断结论:实验目的为“探究淀粉酶活性与穗发芽率的

关系”。

第二步 理解实验原理

结合题干联想课本相关知识得出实验原理:

1.淀粉在淀粉酶的催化作用下会随着时间的延长而出现不同

程度的水解。

2.淀粉遇碘液变蓝,蓝色越深表明淀粉含量越高。

第三步 明确实验变量

表格主要分为单自变量和双自变量表格,单自变量表格横、

纵坐标分别是自变量和因变量,双自变量表格横、纵坐标均为自

变量,表格内的数据为因变量。

关键信息 1:取穗发芽时间相同且质量相等的红、白粒小麦种

子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),表格的行、列标题。

推断结论 1:本实验的自变量为“小麦籽粒”。

推断结论 2:本实验中的“加样”为无关变量,应该保持相同;

本实验的因变量为“显色结果”。

第四步 分析实验结果

关键信息 1(表格信息):红粒管颜色显著深于白粒管,对照管

颜色最深。

推断结论 1:颜色越深,说明淀粉被分解得越少,淀粉酶的活

性越低。

关键信息 2:红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。

推断结论 2:淀粉酶的活性越低,种子的发芽率越低。

根据表格数据分析可知,实验的自变量是小麦籽粒,

则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C

是 0.5 mL 蒸馏水,作为对照;加入缓冲液的目的是调节 pH;实

验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,则

淀粉酶活性越低;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持

显色结果不变,则保温时间应缩短。据图分析可知,X 处理的目

的是使β-淀粉酶失活。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的

显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α-淀粉酶活性是

引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

(1)0.5 mL 蒸馏水 控制 pH 红粒小麦 低 缩短

(2)β-淀粉酶失活 深于

组别 处理条件

A 组 常温对照,叶面喷施去离子水

B 组 ____________________

C 组 高温处理,叶面喷施去离子水

D 组 高温处理,叶面喷施一定浓度的亚精胺

【针对训练】

3.(2023 年广东惠州期中)研究发现外源亚精胺能提高植物的

抗逆能力,研究人员以黄瓜幼苗为材料,进行了相关实验。实验

共设置了 4 组。

试验共进行 7 d,C、D 组高温处理 5 d 后,恢复到常温后处理

2d。分别于处理 0 d、1 d、3 d、5 d、r-2 d(常温恢复2天)时,采集

功能叶用以测定叶片的净光合速率和气孔导度,结果如下。回答

下列问题。

(1)B 组的处理条件是________________________________。

(2)据图分析,高温胁迫下,黄瓜幼苗的净光合速率下降主要

是由非气孔因素导致的,依据是___________________________,

补充测定胞间 CO2 浓度会使结果更具说服力。外源亚精胺通过

__________________,从而________________________________,

防止因高温导致干旱胁迫。

(3)研究表明高温条件下叶肉细胞中可溶性糖的含量增加,从

渗透平衡角度解释其意义是_____________________________。

(4)研究发现外源亚精胺能缓解高温对幼苗叶片中叶绿素形成

的影响。若要验证这一观点,请写出实验思路:_______________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)实验设计应遵循对照原则和单一变量原则,A、B

组的自变量为是否喷施亚精胺,则 A、B 组的温度相同,据表格

分析可知 B 组的处理条件是常温处理,叶面喷施一定浓度的亚精

胺。(2)据图分析,高温胁迫下,黄瓜幼苗的净光合速率下降,但

不是由气孔因素导致的,原因是高温下黄瓜幼苗 C、D 组的气孔

导度比 A、B 组的大,说明不是由气孔导度下降引起的,如果补

充测定胞间CO2 浓度,C、D 组的胞间CO2 浓度比 A、B 组高,会

使结果更具说服力;外源亚精胺通过抑制气孔导度的升高,从而

减少水分的散失,防止因高温导致干旱胁迫。(3)渗透压是指溶液

中的溶质微粒对水的吸引力大小,溶质微粒越多,对水的吸引力

越大,渗透压越高,所以高温条件下叶肉细胞中可溶性糖的含量

增加,渗透压增大,对水的吸引力增大。(4)由“研究发现外源亚

精胺能缓解高温对幼苗叶片中叶绿素形成的影响”可知,实验的

自变量为是否含有外源亚精胺,因变量为幼苗叶片中叶绿素含量,

实验设计应遵循对照原则和单一变量原则。

答案:(1)常温处理,叶面喷施一定浓度的亚精胺

(2)高温条件下黄瓜幼苗气孔导度上升(且均比常温组大)

抑制气孔导度的升高 减少水分的散失

(3)提高细胞的渗透压,增强细胞的吸水能力(防止细胞过度失

水受损)

(4)取生长状况良好且长势相同的水稻幼苗若干株,平均分成

两组,在高温的条件下培养。其中一组施加外源亚精胺,另一组

施加等量去离子水,一段时间后从相同位置取大小相等的叶片进

行色素的提取,测量并比较叶绿素含量。

4.(2022 年广东普宁华侨中学二模)阳生植物受到周围植物遮

蔽时,茎伸长速度加快,使株高和节间距增加,叶柄伸长,这种

现象称为避阴反应(如下图),而阴生植物通常无此反应。

日光充足

被其他植物遮蔽

(1)光合色素主要吸收自然光中的________,自然光被植物滤

过后,其中红光(R)/远红光(FR)的比例下降,引起植物的避阴反应,

从适应环境的角度分析其生理意义是_______________________

_______________________________________________________。

(2)研究发现,光敏色素使植物感知其他植物的遮阴。现有野

生型和光敏色素 B 突变型(缺乏有功能的光敏色素 B)拟南芥若干,

利用这两种拟南芥验证光敏色素 B 使植物具有避阴反应,请补充

表格中的实验设计思路并预测实验结果。

拟南芥 ①正常光下(不遮阴) ④

野生型 ② ⑤茎明显伸长

(避阴反应)

光敏色素

B 突变型 ③茎伸长不明显

(无避阴反应) ⑥

②________;④________;⑥________。

(3)光敏色素 B 感知 R/FR 的变化,调控某些基因表达,如激

活生长素(IAA)、赤霉素(GA)合成相关基因的转录,促进茎秆伸长。

在避阴反应的植物中检测到乙烯含量增加。乙烯在避阴反应中促

进生长的实现,部分依赖于提高植物对赤霉素信号的敏感度,试

推测其可能的机制________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(4)脱落的叶片中脱落酸含量明显增加。科研人员推测脱落酸

能通过诱导乙烯的合成促进脱落,为验证该推测是否正确,可以

利用________(填“脱落酸”或“乙烯”)缺失突变体植株进行研

究。进一步研究发现,在叶片脱落过程中生长素含量下降。由此

说明植物的生长发育和适应环境变化的过程是_______________

的结果。

解析:(1)叶片中的叶绿体色素进行光合作用时主要吸收红光

和蓝紫光。自然光被植物滤过后,由于植物叶片中的叶绿素吸收

红光,导致红光(R)与远红光(FR)的比例下降。R 与 FR 的比值的

变化引起植物的避阴反应。避阴反应利于植物捕获更多的光,提

高植物遮阴时光合作用强度,为生长发育提供物质和能量。(2)由

题意知,该实验是验证光敏色素 B 使植物具有避阴反应,实验材

料是野生型和光敏色素 B 突变型(缺乏有功能的光敏色素 B)拟南

芥若干。该实验的自变量是拟南芥的种类和是否遮阴。可通过在

实验一段时间后,观察茎伸长速度是否加快、株高和节间距是否

增加、叶柄是否伸长等现象,来验证光敏色素 B 使植物具有避阴

反应。(3)乙烯通常具有缩短节间距,降低株高等抑制生长的作用,

赤霉素能促进细胞伸长,从而引起植株增高的作用。避阴反应中

存在增长节间距、增高株高的现象,而在避阴反应的植物中检测

到乙烯含量增加,乙烯在避阴反应中促进生长功能的实现,部分

依赖于提高植物对赤霉素信号的敏感度,其机制可能是乙烯提高

了 GA 与受体结合能力或促进 GA 信号传导途径的某个环节。

(4)为验证脱落酸能通过诱导乙烯的合成促进脱落,实验的自变量

为是否有乙烯合成机制,因变量是叶片的脱落情况,这里采用乙

烯缺失突变体植株进行研究,以正常植株作为对照,若在脱落酸

使用情况下正常株叶片脱落的数量多于突变株,则能证明上述结

论。进一步研究发现,在叶片脱落过程中生长素含量下降。由此

说明植物的生长发育和适应环境变化的过程不是单一激素的作

用,而是多种激素相互作用共同调节的结果。

答案:(1) 红光和蓝紫光 利于捕获更多的光,提高植物遮阴

时光合作用强度,为生长发育提供物质能量

(2)茎伸长不明显(无避阴反应)

遮阴

茎伸长不明显(无避阴

反应)

(3)提高了 GA 与受体结合能力(促进 GA 信号传导途径的某个

环节)

(4)乙烯 多种激素相互作用共同调节

专题三

实验评价类

1.实验材料用具的评价角度和改进技巧。

(1)材料用具是否恰当。明确实验原理,分析所给的材料用具

应具备的条件(浓度、规格等)。如观察洋葱表皮细胞的质壁分离与

复原实验时不能用 0.5 g·mL-1 的蔗糖溶液。

(2)是否遗漏重要的实验用具。分析处理操作对象、观察现象

时,所用到的重要用具,仔细检查在所给用具中是否存在。如观

察叶绿体的形态和分布,不能缺少显微镜。

(3)药剂选择使用和用量是否准确。根据所学实验要求合理选

择、使用,做到用量准确。

(4)材料用具是否充分利用。思考所给材料用具分别起什么作

用,怎样运用。

2.实验步骤的评价角度和改进技巧。

(1)步骤是否完整,是否设置对照实验。若没有,应依据实验

目的、原理,确定设置的对照类型,进行补充。

(2)步骤是否合理,操作步骤是否颠倒。应依据已有的生物学

知识进行调换。如使用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,A 液(NaOH 溶

液)和 B 液(CuSO4 溶液)滴加顺序不能颠倒。

(3)操作是否违反生物学原理。若违反,应进行纠正。如在探

究温度对酶活性影响的实验中,不能用斐林试剂检测。

(4)是否遵循单一变量原则、等量原则和排除无关变量的干扰。

应保证实验组和对照组除自变量外,其他条件完全一致,如在探

究温度对酶活性影响的实验中,保证实验组和对照组除温度外,

其他条件(如 pH、加入底物的量等)完全一致。

(5)实验条件是否正确。如分析实验是否需要搅拌、加热,实

验所需的温度、光照等条件是否合理。

3.实验结果的评价角度和改进技巧。

(1)实验结果的种类是否符合实验的类型。验证性实验只有一

种结果,探究性实验的结果要分类讨论。

(2)实验结果出现科学性错误。应根据实验原理和过程,联系

教材相关知识,推导出正确的实验结果。如双缩脲试剂鉴定蛋白

质时,结果写成蓝色。

(3)因果关系倒置。要学会表达,表达的模式是根据实验结果

(现象),推导出实验结论。

[典例 3](2021 年广西梧州联考)番茄灵(PCPA)是一种植物生长

调节剂,可有效防止落花落果,提高坐果率。番茄灵的使用浓度

一般为 20~50 ppm。如果在花未开放时用番茄灵蘸花,坐果率约

为 40%;花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花后蘸花,

坐果率约为 60%。

(1) 植物生长调节剂是指____________;它_______(填“属

于”或“不属于”)植物激素。

(2)根据题意推测番茄灵的生理作用与下列________类似。

a.生长激素

b.2,4-D

c.脱落酸

d.乙烯利

(3)研究小组甲欲探究使用番茄灵的最适浓度,在进行正式实

验之前需要先进行预实验。预实验与正式实验的差异有________

_______________________________________________________

_________________________________________(答出一点即可)。

(4)研究小组乙欲探究储藏温度对番茄灵作用效果的影响,初

步设计如下的实验思路:在花未开放时,用浓度适宜的番茄灵对

足够数量、长势相同的盆栽番茄进行蘸花,然后分别搬至温度为

5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、30 ℃、35 ℃的温室大棚内种

植(其他环境条件相同且适宜)。一段时间后测定各组的坐果率。

请对其中的主要不合理之处进行修改完善。

①_________________________________________________;

②_________________________________________________。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:欲探究储藏温度对番茄灵作用效果的影响。

推断结论:实验目的为“探究储藏温度对番茄灵作用效果的

影响”。

第二步 明确实验变量

关键信息 1:在花未开放时用番茄灵蘸花,坐果率约为 40%;

花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花后蘸花,坐果率

约为 60%。

推断结论 1:蘸花时间应在花半开放或盛开时。

关键信息 2:用浓度适宜的番茄灵对足够数量、长势相同的盆

栽番茄进行蘸花,然后分别搬至温度为 5 ℃、10 ℃、15 ℃、20 ℃、

25 ℃、30 ℃、35 ℃的温室大棚内种植(其他环境条件相同且适宜)。

推断结论 2:本实验中的“长势相同的盆栽番茄”“环境条

件”为无关变量,应该保持相同且适宜。

推断结论 3:本实验的因变量为“储藏温度”。

关键信息 3:一段时间后测定各组的坐果率。

推断结论 4:本实验的因变量为“坐果率”。

第三步 评价实验

关键信息 1:实验目的是探究储藏温度对番茄灵作用效果的影

响。

推断结论 1:应先用不同温度处理番茄灵,再进行蘸花。

关键信息 2:根据题干信息“在花未开放时用番茄灵蘸花,坐

果率约为 40%;花半开放或盛开时蘸花,坐果率几乎达 100%;花

后蘸花,坐果率约为 60%”。

推断结论 2:蘸花时间应在花半开放或盛开时。

(1)植物生长调节剂是指人工合成的,对植物生长、发

育具有调节作用的化学物质,它不属于植物激素。(2)据题干“番

茄灵是一种植物生长调节剂,可有效防止落花落果,提高坐果率”,

因此其功能类似于 2,4-D。故选 b。(3)预实验是在正式实验之前,

用标准物质或只用少量样品进行实验,为正式实验打下基础。可

以为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可

行性,以免由于设计不周,盲目开展实验而造成人力、物力、财

力的浪费。故预实验需要设置对照组,而正式实验不需要设置对

照组;预实验使用的浓度梯度较大,而正式实验使用的浓度梯度

较小。

(1)人工合成的,对植物的生长、发育有调节作用的化学物质

不属于

(2)b

(3)预实验需要设置对照组,而正式实验不需要设置对照组;

预实验使用的浓度梯度较大,而正式实验使用的浓度梯度较小

应先用不同温度处理番

(4)蘸花时间应在花半开放或盛开时

茄灵,再进行蘸花

【针对训练】

5.(2023 年广东八市二模)在动物的神经系统内,既有依赖神经

递质传递信号的化学突触(如图 1,Ach 为乙酰胆碱),也有以电流

为信息载体的电突触(如图 2,突触前膜和突触后膜紧密接触,缝

隙接头是相通的离子通道)。

图 1

图 2

回答下列问题。

(1)由图 1 和图 2 可知,缝隙接头是电突触的结构基础;与化

学突触相比,电突触缺少的结构是_________。据此可推测,电突

触传递兴奋时具有的两大特点是___________和______________。

(2)异搏定(盐酸维拉帕米)是一种抗心律异常的药物,为钙通道

阻滞剂,能够减弱心肌收缩力,结合图 1 分析其作用机理:____

________________________________________________________

_______________________________________________________。

(3)某科研兴趣小组听说中药三七总皂苷(PNS)具有和异搏定

相似的抗心律异常的功能。为验证这一结论,他们设计了以下的

实验。

实验材料:若干健康的实验小鼠,乙酰胆碱—氯化钙(Ach-

CaCl2,可诱导小鼠成心律异常模型小鼠)、PNS、异搏定、生理盐

水、注射针、实时动态小动物心电监测系统等。

实验操作:实验小鼠用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,

随机分为 A、B 两组,分别注射 PNS 和异搏定进行治疗,一段时

间后检测两组小鼠的心律情况。该实验操作不足以验证结论,需

要完善的操作有_________________________________________

(回答 3 点)。(说明:实验的其他无关变量默认适宜且相同)

解析:(1)由图可知,化学突触是由突触前膜、突触间隙和突

触后膜组成的,而电突触的结构基础是两个神经元的膜紧贴一起

形成的缝隙接头,故与化学突触相比,电突触缺少的结构是突触

间隙;电突触的信号传递依靠电信号,而化学突触的信号传递借

助于神经递质,需要发生电信号→化学信号→化学信号的转化,

因此电突触的信号传递速度比化学突触的信号传递速度快,电突

触中突触前膜和突触后膜紧密接触,由离子通道连接,结合图示

可知,兴奋在电突触处的传递具有双向性。(2)据图 1 分析,Ca2+

内流能促进突触小泡与触前膜融合并释放 Ach,使用钙通道阻滞

剂,会阻滞Ca2+内流,使突触小泡与突触前膜的融合受影响,Ach

释放受阻,从而影响突触处兴奋的传递,减弱心肌的收缩力。

(3)本实验目的是验证 PNS 具有和异搏定相似的抗心律异常的功

能,则实验设计的自变量应是 PNS 和异搏定的有无,因变量是心

律异常的恢复情况。实验设计应遵循对照与单一变量原则,结合

实验设计可知,上述实验操作中需要添加的操作有,①添加一组

用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,设为 C 组,注射与 A、

B 组等量的生理盐水;②需要添加一组正常小鼠,注射与 A、B

组等量的生理盐水,设为 D 组;③需要测定各组小鼠的初始心律;

④一段时间后测定各组小鼠的心律,并进行比较,若 A 和 B 组的

心律恢复情况相似,且明显好于 C 组、与D组接近,即可证明PNS

具有和异搏定相似的抗心律异常的功能。

答案:(1)突触间隙 传递速度快 双向传递

(2)异搏定会阻滞 Ca2+内流,使突触小泡与突触前膜的融合受

影响,导致突触前膜释放的 Ach 减少,从而影响突触处兴奋的传

递,减弱心肌的收缩力

(3)①添加一组用 Ach-CaCl2 处理成心律异常模型小鼠,设为

C 组,注射与 A、B 组等量的生理盐水;②添加一组正常小鼠,注

射与 A、B 组等量的生理盐水,设为 D 组;③需要测定各组小鼠

的初始心律;④一段时间后测定各组小鼠的心律,并进行比较

专题四

实验设计思路与实验设计类

1.实验设计题的一般要求。

2.实验中应遵循八大原则(此处着重强调常考的几个)。

(1)对照原则。

①空白对照:不给对照组任何处理。

②自身对照:对照组和实验组都在同一研究对象上进行。

③相互对照:不单设对照组,而是几个实验组相互对照。

④条件对照:虽给对象施以某种实验处理,但这种处理是作

为对照的,或者说这种处理不是实验假设所给定的实验变量。如

“动物激素饲喂小动物实验”。

甲组:饲喂甲状腺激素(实验组)。

乙组:饲喂甲状腺激素抑制剂(条件对照组)。

丙组:不饲喂药剂(空白对照组)。

(2)单一变量原则:除了要研究的条件不同外,其他条件都应

相同且适宜。

(3)等量原则。

①生物材料要相同。

a.所用生物材料的数量、质量、长度、体积、来源和生理状况

等方面特点要尽量相同。

b.试管、烧杯、水槽、广口瓶等器具的大小、型号、洁净度等

要相同。

②实验试剂要相同:即试剂的成分、浓度、体积要相同。尤

其要注意体积上的等量。

③处理方法要相同:无关变量如保温或冷却,光照或黑暗,

搅拌或振荡,对照组和实验组要一致。

(4)平行重复原则:在实验设计中为了避免实验结果的偶然性,

必须对所做实验进行足够次数的重复,以获得多次实验结果的平

均值,保证实验结果的准确性。

(5)科学性原则:在设计实验时必须有充分的科学依据,即实

验目的要明确,实验原理要正确,实验研究的材料和实验方法的

选择要恰当,整个实验设计的思路和实验方法的确定都不能偏离

实验原理、有关的生物学知识及其他学科领域的基本知识。

(6)另外还有可操作性原则、随机性原则等。

3.解题策略。

4.“四步法”规范书写实验步骤。

【要点提示】①要求写出实验思路和补充实验步骤的试题,

都要注意“无关变量”的描述,尤其是补充实验步骤类试题。因

为无关变量是决定实验成败的关键因素,补充实验步骤时,必须

要对无关变量的操作进行说明。

②实验设计时要注意遵循单因子变量原则和对照原则。除了

自变量以外,其他影响因变量的因素要控制,一般描述用于为“适

宜且相同”“理想条件下”“生理状况一致” 等文字表述。

③要分步描述并加以编号(一般不宜连续描述)。如果实验前要

对材料处理或其他准备工作,一般要写在分组编号前。

④获取反应变量(即因变量)要写清楚怎么获取(如:观察、测

量、比较等),并且要写清楚获取什么反应变量(即因变量,如:气

泡多少、生根数目、颜色变化等)。

5.实验思路是“想法”,是较为粗线条的思考过程,其要求是

“言简意赅”,书写实验思路时须体现“对照思想”,显示“自

变量”和“因变量”,对“无关变量”表述时应注意体现“适宜

且相同”;而实验步骤是“做法”,是更为“细节化”的操作流

程,其要求“精确细致”,书写时必须体现“自变量”如何设置,

“因变量”如何获得,“无关变量”如何保证相同且适宜等。实验

设计思路的规范写法:①控制自变量;②观测因变量。注意施加

不同自变量处理后要培养一段时间后观测因变量指标;有时还需

要比较分析得出结论。

[典例4]

,某同学提出了以下实

验思路:取蛙 1 只,捣毁该蛙的脑,将其悬挂起来。

(如上图所示),

①

观察是否屈腿。

②洗去 H2SO4,再用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端,

测量该刺激与屈腿是否同时发生。

③

,用电刺激

直接刺激腓肠肌,观察其是否收缩。

④用电刺激直接刺激上述标本的腓肠肌细胞,在坐骨神经上

是否能测量到电位变化。

(说明:实验条件适宜,实验中的刺激强度足够,屈腿反射属

于屈反射)

请回答:

(1)设计表格,并将预测的实验结果与结果的原因分析填入表

中。

(2)为了验证屈腿反射中的反射中枢所在部位,在上述实验的

基础上写出第⑤项实验思路。

[解题思路]

第一步 明确实验目的

关键信息:为验证反射弧的组成与作用。

推断结论:实验目的为“验证反射弧的组成与作用”。

第二步 理解实验原理

关键信息 1:用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端。

推断结论 1:该反射为屈反射,神经中枢位于脊髓。该反射的

进行需要完整的反射弧。

推断结论 2:兴奋通过反射弧需要时间。

关键信息 2:分离得到该蛙左后肢的坐骨神经腓肠肌标本。

推断结论 3:坐骨神经腓肠肌标本包括反射弧中的传出神经和

效应器。

第三步 根据实验原理预测结果

根据关键信息 1 推断结论 1:屈反射的反射弧完整,能屈腿。

关键信息 2:用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙左后肢的趾端,测量

该刺激与屈腿是否同时发生。

推断结论 2:不能同时发生。

关键信息 3:电刺激腓肠肌,观察其是否收缩。

推断结论 3:肌细胞能感受电刺激,腓肠肌能收缩。

推断结论 4:因兴奋在反射弧中单向传导,在坐骨神经上不能

测到电位变化。

(1)屈反射的神经中枢在脊髓而不在大脑,所以即使捣

毁大脑,仍然可以发生屈反射;由于兴奋的传导与传递需要时间,

所以刺激和屈腿不能同时发生;肌肉细胞和神经细胞一样可以兴

奋,肌细胞受到刺激后会收缩;传出神经和腓肠肌细胞间相当于

突触结构,兴奋在神经肌肉接头的传递是单向的,即兴奋只能由

传出神经传到腓肠肌而不能从腓肠肌传到传出神经,所以刺激腓

肠肌,在坐骨神经上检测不到电位变化。(2)验证反射中枢存在的

部位,应设计破坏脊髓的实验组。

组别 ① ② ③ ④

预测结果 是 否 是 否

原因 屈反射中枢在

脊髓,反射弧

完整,可以完

成反射,所以

能够屈腿 从刺激到发生反应

需要经过兴奋的传

导与传递,这需要一

定的时间,所以刺激

与屈腿不同时发生 电刺激使腓肠肌

的肌细胞产生动

作电位或兴奋,

引起肌肉收缩 由于传出神经和腓肠肌细胞

间相当于突触结构,兴奋在神

经肌肉接头的传递是单向的,

所以刺激腓肠肌细胞,在坐骨

神经上测不到电位变化

(1)

(2)⑤用针捣毁该蛙的脊髓,再用 1% H2SO4 溶液刺激该蛙的

左后肢趾端,观察是否屈腿。

【针对训练】

6.(2023 年广东名校联盟联考)新疆的棉花以优质长绒棉为主,

长绒棉纤维长、强度高,这得益于新疆得天独厚的自然气候条件。

2022 年 6 月 4 日,中科院朱生伟团队在国际期刊发表论文,揭示

了油菜素内酯(BR)信号调控棉纤维伸长的新机制。回答下列问题。

(1)推测油菜素内酯(BR)的具体作用为___________________

__________________。

(2)据图可知,当 BR 浓度高时,BIN2 活性会被抑制从而使

BZR1________(填“不被”或“被”)降解失活,进而执行 BR 调

控基因的表达。BZR1 转录因子是 BR 合成通路重点核心元件,转

录因子的过度表达会导致根毛长度的缩短,这是一种___________

调节机制。

(3)相关研究证实 BR 诱导细胞伸长与生长素作用相协同,为

探究外源 BR 对棉花主根的生长是否也具有和生长素相类似的作

用特点,请简要写出相关实验思路和预期结果。

实验思路:___________________________________________

_______________________________________________________;

预期结果:___________________________________________

_______________________________________________________。

解析:(1)根据图可知,油菜素内酯(BR)的具体作用为促进细

胞伸长、分裂和植物发育。(2)植物激素属于信息分子,BR 浓度高

时,激活 BR 受体,BIN2 活性会被抑制,从而使转录因子 BZR1

被激活(不被降解失活),进而执行 BR 调控基因的表达。转录因子

的过度表达会导致根毛长度的缩短,这是一种负反馈调节机制。

(3)探究外源 BR 对棉花主根的生长是否也具有和生长素相类似的

作用特点,生长素相类似的作用特点是低浓度促进生长,高浓度

抑制生长,故实验的自变量是有无外源 BR 及外源BR 的浓度,

因变量是主根的长度。可配置清水和一系列浓度的BR 溶液处理

棉花种子,适宜条件下培养一段时间后测量主根长度。若与清水

组相比,高浓度 BR 处理主根长度短,低浓度 BR处理主根长度

长,则说明 BR 具有与生长素相似的作用特点,反之则无。

答案:(1)促进细胞伸长、分裂和植物发育

(2)不被 负反馈

(3)配置清水和一系列浓度的 BR 溶液处理棉花种子,适宜条

件下培养一段时间后测量主根长度 若与清水组相比,高浓度BR

处理主根长度短,低浓度 BR 处理主根长度长,则说明 BR 具

有与生长素相似的作用特点,反之则无

7.(2022 年江苏淮安模拟)微囊藻是水华暴发过程中常见的一

种蓝细菌,分泌藻毒素,危害渔业生产,对微囊藻的发生和治理,

科学家进行了大量的研究,回答下列问题。

(1)水体富营养化,主要指水体中的______________元素过多,

引起蓝细菌等生物大量繁殖。

温度/℃ 蓝细菌总量/(×107·mL-1) 微囊藻占比/%

10 1.5 25

15 3.2 45

20 4.3 60

25 7.4 72

30 16.5 97

(2)微囊藻的发生受到温度的影响较大,下表所示为某湖泊蓝

细菌总量、微囊藻占蓝细菌的比例随温度变化的统计表。

①微囊藻与其他蓝细菌的种间关系是________。

②在江苏,微囊藻危害最严重的季节是 ________ ,原因是

_______________________________________________________。

(3)经研究发现,部分细菌能抑制蓝细菌生长甚至杀死蓝细菌,

称为溶藻菌。科学家筛选出了溶藻菌菌株 HJC-D1,将不同浓度

HJC-D1 培养液加入微囊藻培养液中,观察培养液叶绿素 a 浓度变

化(反映微囊藻数量变化),结果如图所示。若要有效抑制微囊藻生

长,所需 HJC-D1 最小浓度是________。

实验步骤 要点

取材与分组 取______________的微囊藻培养液,均分为 A、B、

C 三组

实验处理 A 组加入适量含溶藻菌的 HJC-D1 培养液

B 组加入等量溶藻菌 HJC-D1 培养液的无菌过滤液

C 组加入__________________________________

(4)溶藻菌的溶藻方式有直接溶藻(在溶藻过程中活菌直接进

攻蓝细菌)和间接溶藻(通过分泌某种代谢产物溶解蓝细菌)两种,

为验证“溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶藻”,设计如下实验,请

完善实验设计表。

实验步骤 要点

藻类培养 将 A、B、C 三组培养液,在______________条件

下培养相同时间

测定相关数值 测定 A、B、C 三组培养液中____________。

(续表)

实验结果预测:___________________________________。

(5)除溶藻菌外,还可以通过在水华多发水域中饲养_________

(写出两类)等生物,达到治理水华的效果。

解析:(1)含氮、磷化合物的生产、生活污水使水中某些藻类

植物大量生长,使水体富营养化。(2)微囊藻与其他蓝细菌竞争阳

光等环境资源,所以两者属于种间竞争关系。由表格可知,温度

为 30 ℃时蓝细菌数量大、微囊藻占蓝细菌比例高,故微囊藻危害

最严重的季节是夏季。(3)由图中曲线可知,加入 5%和 10%浓度

HJC-D1 培养液时,微囊藻叶绿素 a 含量相比最低,有效抑制微囊

藻生长,故所需 HJC-D1 最小浓度是 5%。(4)完善实验步骤,需要

依托实验目的来确定自变量和因变量,一般要从以下几个方面入

手,①明确实验目的→验证“溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶

藻”。②根据实验目的确定自变量和因变量→自变量:溶藻菌的

溶藻方式;因变量:微囊藻种群密度。③根据自变量确定对照处

理→对照组、实验组是直接溶藻(在溶藻过程中活菌直接进攻蓝细

菌)和间接溶藻(通过分泌某种代谢产物溶解蓝细菌)两种。④完善

实验步骤→a.取材与分组:取生长状况良好(或生理状况相似)的微

囊藻培养液(无关变量要相同),均分为 A、B、C 三组;b.实验处

理:A 组加入适量含溶藻菌的 HJC-D1 培养液(直接溶藻),B 组加

入等量溶藻菌 HJC-D1 培养液的无菌过滤液(间接溶藻),C 组加入

等量无菌培养液(或等量未培养过 HJC-D1 的培养液)(空白对照);

c.藻类培养:将三组放在相同且适宜(无关变量要相同)的环境条件下

培养;d.测定相关数值:一段时间后,测定 A、B、C 三组培养液

中微囊藻种群密度(或叶绿素含量)(观测因变量)。⑤预期结果及结

论→预期结果:A、B 两组微囊藻种群密度均明显低于 C 组;实验

结论:溶藻菌 HJC-D1 通过间接方式溶藻。(5)除溶藻菌外,还可

以通过在水华多发水域中种植水草等水生植物,可以与浮游藻类

竞争阳光等资源,制约了浮游藻类的数量;投放(滤食性)鱼类如鲢

鱼、鳙鱼等可以捕食藻类,制约浮游藻类的数量。

答案:(1)氮、磷(或 N、P)

夏季

高温时蓝细菌数量大、微囊藻占蓝细菌

(2)种间竞争

比例高

(3)5%

(4)生长状况良好(或生理状况相似)

等量无菌培养液(或等量

未培养过 HJC-D1 的培养液)

相同且适宜 微囊藻种群密度(或叶

绿素含量) A、B 两组微囊藻种群密度均明显低于 C 组(答案必须

体现出不同组之间的比较)

(5)水生植物、(滤食性)鱼类等(其他合理答案,如其他滤食性

生物也可)

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录