人教版八年级语文下册第3课《我的第一本书》(49张ppt)课件(共49张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版八年级语文下册第3课《我的第一本书》(49张ppt)课件(共49张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-02-16 12:21:59 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。 书,能保持我们的童心;书能保持我们的青春。 ——严文井 最难忘的一本书是……第一本书是……我的第一本书牛汉……

恍惚之中听见一声

石破天惊的咆哮,

有一个不羁的灵魂

掠过我的头顶

腾空而去,

我看见了火焰般的斑纹

火焰似的眼睛,

还有巨大而破碎的

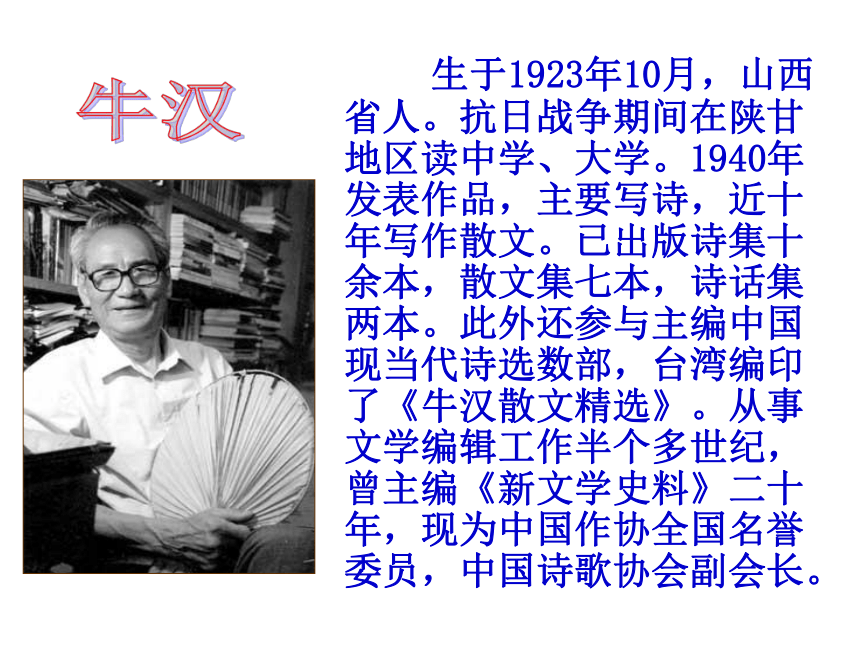

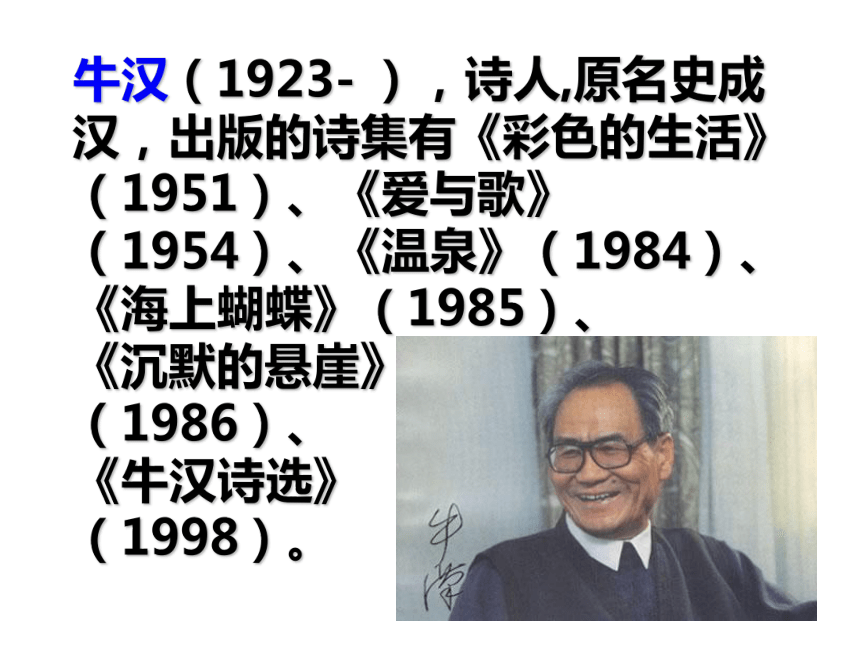

滴血的趾爪!——《华南虎》牛汉,原名史成汉,蒙古族,当代诗人。 生于1923年10月,山西省人。抗日战争期间在陕甘地区读中学、大学。1940年发表作品,主要写诗,近十年写作散文。已出版诗集十余本,散文集七本,诗话集两本。此外还参与主编中国现当代诗选数部,台湾编印了《牛汉散文精选》。从事文学编辑工作半个多世纪,曾主编《新文学史料》二十年,现为中国作协全国名誉委员,中国诗歌协会副会长。 牛汉牛汉(1923- ),诗人,原名史成汉,出版的诗集有《彩色的生活》(1951)、《爱与歌》(1954)、《温泉》(1984)、《海上蝴蝶》(1985)、

《沉默的悬崖》

(1986)、

《牛汉诗选》

(1998)。 我们曾学过他的诗:《华南虎》不屈、不羁、勇于抗争的高贵灵魂(象征)本文是一篇回忆性随笔 ,围绕作者的第一本书----小学一年级的国语课本,展开了对往事一段感人故事的回忆。从中我们可以看到作者对苦难生活的深刻体察和独特感悟。学习目标1、把握文意,挖掘本文的思想内涵和情感蕴含。

2、理解含义深刻的句子。

3、认识生活的底蕴,感悟读书对于人生的意义。

马鬃( ) 磨磨蹭蹭( )

脊背( ) 掺和( )

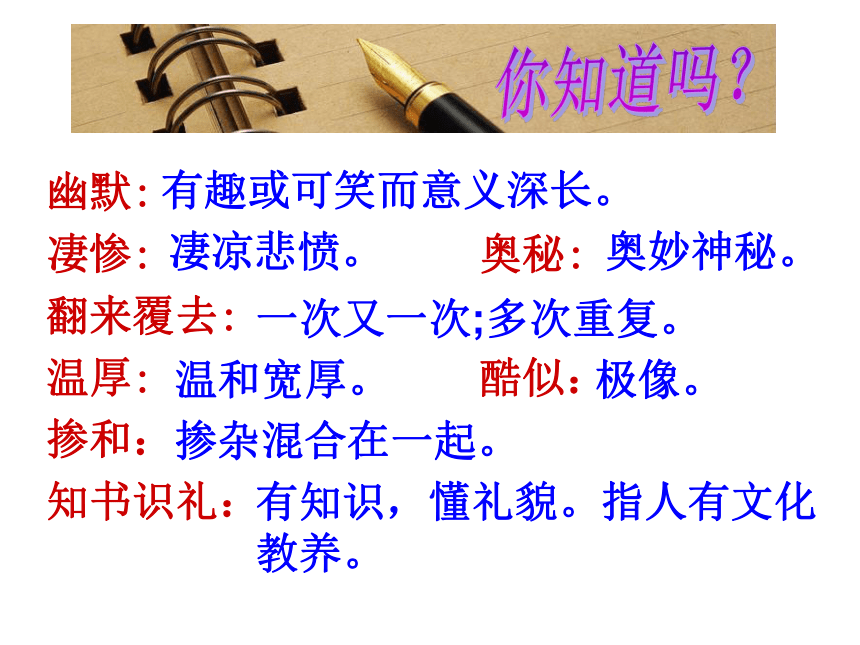

枉( )读 读读写写zōngcèngjǐchānwǎng奥妙神秘。幽默:

凄惨: 奥秘:

翻来覆去:

温厚: 酷似:

掺和:

知书识礼:你知道吗?有趣或可笑而意义深长。凄凉悲愤。一次又一次;多次重复。温和宽厚。掺杂混合在一起。有知识,懂礼貌。指人有文化教养。极像。初读课文,

整体感知 文章围绕“第一本书”记叙了哪些事情?(复述)整体感悟开头主体结尾(1-2)从一位诗人来访,

引出话题第一本书(难忘)。(3-9)第一本书不同寻常的来历。 (10)进一步交代这是“真正的第一本书”(11-13)与第一本书相关的人或事。(14)呼应开头,表达对第一本书的

珍视铭记之情(不能忘本)。文章的叙事线索:第一本书思考:1.“我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。”如何理解这句话? 童年生活是艰苦而沉重的,感觉是辛酸的。

但这些都无法抹去与生俱来的童真、好奇和淘气,和小伙伴、小动物一起在大自然中玩乐,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。2.文题“我的第一本书”仅仅指那本课本吗?还可以作怎样的理解? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着艰辛,人间温情,同学的友谊和上学的乐趣。3.作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着沉重的心情,敬重、珍爱、感激的复杂感情追忆“第一本书”的。因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。小 结 “我的第一本书”指的是小学一年级国语课本,还表明了这第一本书在作者人生中的分量,当中蕴涵着父子之间、同学之间的浓浓的真挚情意。 所以60年前小学一年级的一本“只有下半部分,没有封面,没有头尾”的国语课本令作者永志不忘,以致专门著文纪念。我的第一本书诗人来访

引出话题回忆童年表达珍视

铭记之情自然过渡呼应开头细读课文,

复述“我的第一本书”

的故事“我的第一本书”的情节发展父亲回家,要“我”背书,发现课本只有半本。起因:经过:父亲问明原因,装订课本成两本书。结果:送书转学,到崔家庄念书。补叙:念书给“我”带来的快乐。

交待与“书”有关的几个人的命运。分析人物,体会情感,

挖掘思想内涵父 亲行动性格关心“我”的学习知道原委,没有批评指责,只是深深地叹着气。在昏黄的油灯下,为“我”修补装订课本。带“我”到条件好的外村上学。温和

善良

理解孩子

尊重孩子

的友情

对孩子负责

乐于助人父子情深敬爱之情家境贫穷,买不起书,只有“我”送给他的半本书;考试第一名;哭着告诉“我”他不能读书了;一辈子在村里卖纸烟、花生、火柴等。

乔元贞聪明好学,但被生活所迫不得不放弃学业。同学情深生活艰辛深切同情老师“弄不成”为四个年级在同一教室上课;干什么事都弄不成;弄不到《算术》和《常识》两本课本,只上《国语》课;“我”和狗捣乱时,狠狠训斥

“我”一顿,后又看在父亲面

子上,不打“我”手板;还夸

“我”的狗聪明,会念书。条件恶劣,生活窘迫友好淳厚,乡邻情深怀念之情二黄毛连一只手几个指头都说不上来;抗日战争期间,打仗不怕死,受人尊敬。不真傻,心眼有点死;

在国难之时,积极抗日。勇敢的抗争尊敬之情小结: 作者追忆“第一本书”的心情是沉重的,他是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,同时感情也是复杂的、百感交集的,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?第一本书半本课本父亲的深情同学的友情童年的乐趣生活的苦难勇敢抗争“我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣,这之中更包含了作者对苦难生活的独特感悟,正是这样这一本小学课本才让人难忘,同时也深深打动了读者。小结:选读你喜欢的段落,谈谈你的感受和理解。品味语言例1:我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

“没有”----写其童年生活的艰苦而沉重,不仅自己家的生活是窘困的,几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,哪有幽默可言呢?

“只有”----但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇,天真和淘气。“快乐和梦幻”----能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的。而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。

例2:我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。

“枉”----白白地,无价值地,无意义地。作者的第一本书,意味深长。它不仅表明第一次跨进学校的大门,走进了知识的世界,更重要的是,那第一本书里镶嵌着父亲的深情、同学的友情、童年的乐趣和生活的苦难以及在苦难生活中抗争的一段心路历程。它既是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书则失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。

“本”----这里作者巧妙地运用了双关的修辞手法,“本”既是指课本,那第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指的主要是后者。

引申拓展文中写到没有课本的乔元贞考了第

一名,父亲也认为他比“我”有出息,但作者在文后补述了乔元贞的“出息”:一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。这算是什么出息呢?作者为什么要作这样的交代,联系现实,谈谈你读了这篇课文后的想法。提示:乔元贞是个聪明好学的孩子,但在他最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶段就这样永远失去了,再加上当地文化,经济的极度贫困和落后,一辈子只能在生存的底线上挣扎,还能有什么发展呢?在这里我们可以用一句话概括一下:知识改变命运。

总之,作者对那个时代的苦难进行了辛酸的诉说,对苦难生活中的小伙伴们寄予了深切的同情,也让读者从乔元贞的命运中严肃思考着生活与人生。求知 在今天的生活和学习条件都比以前优越得多的条件下,我们更应珍惜我们所拥有的学习机会,用知识来武装自己,用能力来服务社会。

拓展延伸 没有课本的乔元贞却考了第一名,父亲也认为他比“我”有出息,作者在文章的结尾处还特意补述了乔元贞的一生的“出息”:“他一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。”这算得什么“出息”呢?作者为什么要作

这样的交代? 没有课本的乔元贞考了第一名,说明他是个聪明好学的孩子,这样的孩子是能成大器的,可是他在最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶梯就这样永远失去了。再加上当地文化、经济的极度贫困和落后,他一辈子只能在生存的底线上挣扎,还能有什么发展可言呢?

我并不比乔元贞聪明,而“我”后来到条件好一些的学校上学去(再后来,“我”读了中学,读了大学,成了诗人)。 从文中“我”和乔元贞结局的对比,你懂得什么道理?“知识改变命运”小 结本文是诗人牛汉的一篇随笔。作者通过对他的第一本书的追叙,折射出20世纪初中国农村的苦难生活和苦难生活中的人间温情以及生命乐趣。1、根据拼音填空。

kù( )似 yōu( )默

qī( )惨 磨cèng( )

ào( )秘 翻来fù去( )

2、选出下面的判断有误的一项:

A、脸又黑又瘦,脊背弓得像个 “驮

灯狮子”。(比喻)

B、实在标致极了。(《藤野先生》)

(反语)

课堂练习酷幽凄蹭奥覆C、也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般。(比喻)

D、所以家乡老辈都说我 “像个先生样子”……(比喻)

3、理解下列句子的含义。

√A、书和红薯在我们村里都是稀奇东西。

说明了:

B、父亲深深叹着气。他很了解乔元贞家的苦楚。

为何叹气:

C、这就是我的第一本书。对于元贞来说,是他一生惟一的本书。

有何含义:乡村里文化贫瘠,经济落后,人们生活很艰辛。同情元贞家的贫困生活,同时对儿子的做法表示默许。二者对比,作者后来到了条件好的学校上学,成了诗人,这是他的第一本书。但是元贞被生活所迫,只有这一本书,只念了几天学,最后只能在村里卖东西。两个人不同的命运从这一本分成两半的书中就可见到。

作者在这里表达了对元贞的同情,对时代苦难生活的深刻体察。作业从课文所写的人物中,任选一个,在课文所提供的材料的基础上,发挥想像,虚构一个小故事。(如《二黄毛的故事》)

要求:想像合情合理,条理清晰,故事完整。字数 300字左右。

恍惚之中听见一声

石破天惊的咆哮,

有一个不羁的灵魂

掠过我的头顶

腾空而去,

我看见了火焰般的斑纹

火焰似的眼睛,

还有巨大而破碎的

滴血的趾爪!——《华南虎》牛汉,原名史成汉,蒙古族,当代诗人。 生于1923年10月,山西省人。抗日战争期间在陕甘地区读中学、大学。1940年发表作品,主要写诗,近十年写作散文。已出版诗集十余本,散文集七本,诗话集两本。此外还参与主编中国现当代诗选数部,台湾编印了《牛汉散文精选》。从事文学编辑工作半个多世纪,曾主编《新文学史料》二十年,现为中国作协全国名誉委员,中国诗歌协会副会长。 牛汉牛汉(1923- ),诗人,原名史成汉,出版的诗集有《彩色的生活》(1951)、《爱与歌》(1954)、《温泉》(1984)、《海上蝴蝶》(1985)、

《沉默的悬崖》

(1986)、

《牛汉诗选》

(1998)。 我们曾学过他的诗:《华南虎》不屈、不羁、勇于抗争的高贵灵魂(象征)本文是一篇回忆性随笔 ,围绕作者的第一本书----小学一年级的国语课本,展开了对往事一段感人故事的回忆。从中我们可以看到作者对苦难生活的深刻体察和独特感悟。学习目标1、把握文意,挖掘本文的思想内涵和情感蕴含。

2、理解含义深刻的句子。

3、认识生活的底蕴,感悟读书对于人生的意义。

马鬃( ) 磨磨蹭蹭( )

脊背( ) 掺和( )

枉( )读 读读写写zōngcèngjǐchānwǎng奥妙神秘。幽默:

凄惨: 奥秘:

翻来覆去:

温厚: 酷似:

掺和:

知书识礼:你知道吗?有趣或可笑而意义深长。凄凉悲愤。一次又一次;多次重复。温和宽厚。掺杂混合在一起。有知识,懂礼貌。指人有文化教养。极像。初读课文,

整体感知 文章围绕“第一本书”记叙了哪些事情?(复述)整体感悟开头主体结尾(1-2)从一位诗人来访,

引出话题第一本书(难忘)。(3-9)第一本书不同寻常的来历。 (10)进一步交代这是“真正的第一本书”(11-13)与第一本书相关的人或事。(14)呼应开头,表达对第一本书的

珍视铭记之情(不能忘本)。文章的叙事线索:第一本书思考:1.“我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到的一点生命最初的快乐和梦幻。”如何理解这句话? 童年生活是艰苦而沉重的,感觉是辛酸的。

但这些都无法抹去与生俱来的童真、好奇和淘气,和小伙伴、小动物一起在大自然中玩乐,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。2.文题“我的第一本书”仅仅指那本课本吗?还可以作怎样的理解? “我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着艰辛,人间温情,同学的友谊和上学的乐趣。3.作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“第一本书”的? 作者是怀着沉重的心情,敬重、珍爱、感激的复杂感情追忆“第一本书”的。因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。小 结 “我的第一本书”指的是小学一年级国语课本,还表明了这第一本书在作者人生中的分量,当中蕴涵着父子之间、同学之间的浓浓的真挚情意。 所以60年前小学一年级的一本“只有下半部分,没有封面,没有头尾”的国语课本令作者永志不忘,以致专门著文纪念。我的第一本书诗人来访

引出话题回忆童年表达珍视

铭记之情自然过渡呼应开头细读课文,

复述“我的第一本书”

的故事“我的第一本书”的情节发展父亲回家,要“我”背书,发现课本只有半本。起因:经过:父亲问明原因,装订课本成两本书。结果:送书转学,到崔家庄念书。补叙:念书给“我”带来的快乐。

交待与“书”有关的几个人的命运。分析人物,体会情感,

挖掘思想内涵父 亲行动性格关心“我”的学习知道原委,没有批评指责,只是深深地叹着气。在昏黄的油灯下,为“我”修补装订课本。带“我”到条件好的外村上学。温和

善良

理解孩子

尊重孩子

的友情

对孩子负责

乐于助人父子情深敬爱之情家境贫穷,买不起书,只有“我”送给他的半本书;考试第一名;哭着告诉“我”他不能读书了;一辈子在村里卖纸烟、花生、火柴等。

乔元贞聪明好学,但被生活所迫不得不放弃学业。同学情深生活艰辛深切同情老师“弄不成”为四个年级在同一教室上课;干什么事都弄不成;弄不到《算术》和《常识》两本课本,只上《国语》课;“我”和狗捣乱时,狠狠训斥

“我”一顿,后又看在父亲面

子上,不打“我”手板;还夸

“我”的狗聪明,会念书。条件恶劣,生活窘迫友好淳厚,乡邻情深怀念之情二黄毛连一只手几个指头都说不上来;抗日战争期间,打仗不怕死,受人尊敬。不真傻,心眼有点死;

在国难之时,积极抗日。勇敢的抗争尊敬之情小结: 作者追忆“第一本书”的心情是沉重的,他是怀着敬重、珍爱的感情追忆“第一本书”的,同时感情也是复杂的、百感交集的,因为那本书里深藏着苦难的生活和恶劣的学习条件与环境,同时也映照着那个时代人们不幸的命运,以及在那种荒寒背景下特别可贵的一点乐趣和温情。“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?你还可以作怎样的理解?第一本书半本课本父亲的深情同学的友情童年的乐趣生活的苦难勇敢抗争“我的第一本书”不仅仅指那半本课本,也指“我”人生的第一课。这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣,这之中更包含了作者对苦难生活的独特感悟,正是这样这一本小学课本才让人难忘,同时也深深打动了读者。小结:选读你喜欢的段落,谈谈你的感受和理解。品味语言例1:我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然间感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

“没有”----写其童年生活的艰苦而沉重,不仅自己家的生活是窘困的,几乎所有同学都在生存的底线上挣扎,哪有幽默可言呢?

“只有”----但是,毕竟是童年,无论生活多么艰苦,也抹不去与生俱来的童年的好奇,天真和淘气。“快乐和梦幻”----能和小伙伴们在一起,和小动物们在一起,回到大自然中间,就是快乐的。而且童年时代只要玩起来,什么困苦都会忘。这就是生命最初的快乐。

例2:我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。人不能忘本。

“枉”----白白地,无价值地,无意义地。作者的第一本书,意味深长。它不仅表明第一次跨进学校的大门,走进了知识的世界,更重要的是,那第一本书里镶嵌着父亲的深情、同学的友情、童年的乐趣和生活的苦难以及在苦难生活中抗争的一段心路历程。它既是求知的第一本书,更是人生的第一本书。如果这第一本书不写出来,那么这几十年的读书和写书则失去了意义,变得毫无价值,因为你忘记了知识的源头和人生的起点,你忘记了过去,即忘本。

“本”----这里作者巧妙地运用了双关的修辞手法,“本”既是指课本,那第一本国语教材,也指人生成长历程中最初的最有价值的奠基性的东西。作者所指的主要是后者。

引申拓展文中写到没有课本的乔元贞考了第

一名,父亲也认为他比“我”有出息,但作者在文后补述了乔元贞的“出息”:一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。这算是什么出息呢?作者为什么要作这样的交代,联系现实,谈谈你读了这篇课文后的想法。提示:乔元贞是个聪明好学的孩子,但在他最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶段就这样永远失去了,再加上当地文化,经济的极度贫困和落后,一辈子只能在生存的底线上挣扎,还能有什么发展呢?在这里我们可以用一句话概括一下:知识改变命运。

总之,作者对那个时代的苦难进行了辛酸的诉说,对苦难生活中的小伙伴们寄予了深切的同情,也让读者从乔元贞的命运中严肃思考着生活与人生。求知 在今天的生活和学习条件都比以前优越得多的条件下,我们更应珍惜我们所拥有的学习机会,用知识来武装自己,用能力来服务社会。

拓展延伸 没有课本的乔元贞却考了第一名,父亲也认为他比“我”有出息,作者在文章的结尾处还特意补述了乔元贞的一生的“出息”:“他一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。”这算得什么“出息”呢?作者为什么要作

这样的交代? 没有课本的乔元贞考了第一名,说明他是个聪明好学的孩子,这样的孩子是能成大器的,可是他在最需要学习的时候失学了,人生成长的第一个阶梯就这样永远失去了。再加上当地文化、经济的极度贫困和落后,他一辈子只能在生存的底线上挣扎,还能有什么发展可言呢?

我并不比乔元贞聪明,而“我”后来到条件好一些的学校上学去(再后来,“我”读了中学,读了大学,成了诗人)。 从文中“我”和乔元贞结局的对比,你懂得什么道理?“知识改变命运”小 结本文是诗人牛汉的一篇随笔。作者通过对他的第一本书的追叙,折射出20世纪初中国农村的苦难生活和苦难生活中的人间温情以及生命乐趣。1、根据拼音填空。

kù( )似 yōu( )默

qī( )惨 磨cèng( )

ào( )秘 翻来fù去( )

2、选出下面的判断有误的一项:

A、脸又黑又瘦,脊背弓得像个 “驮

灯狮子”。(比喻)

B、实在标致极了。(《藤野先生》)

(反语)

课堂练习酷幽凄蹭奥覆C、也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般。(比喻)

D、所以家乡老辈都说我 “像个先生样子”……(比喻)

3、理解下列句子的含义。

√A、书和红薯在我们村里都是稀奇东西。

说明了:

B、父亲深深叹着气。他很了解乔元贞家的苦楚。

为何叹气:

C、这就是我的第一本书。对于元贞来说,是他一生惟一的本书。

有何含义:乡村里文化贫瘠,经济落后,人们生活很艰辛。同情元贞家的贫困生活,同时对儿子的做法表示默许。二者对比,作者后来到了条件好的学校上学,成了诗人,这是他的第一本书。但是元贞被生活所迫,只有这一本书,只念了几天学,最后只能在村里卖东西。两个人不同的命运从这一本分成两半的书中就可见到。

作者在这里表达了对元贞的同情,对时代苦难生活的深刻体察。作业从课文所写的人物中,任选一个,在课文所提供的材料的基础上,发挥想像,虚构一个小故事。(如《二黄毛的故事》)

要求:想像合情合理,条理清晰,故事完整。字数 300字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》