统编版语文六年级上册《童年》整本书阅读推进课课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级上册《童年》整本书阅读推进课课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-08 19:22:14 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《童年》

整本书阅读

推进课

六年级上册-快乐读书吧

《童年》是苏联作家高尔基在1913年完成的一部作品,也是他的代表作。

高尔基四岁丧父后,随母亲寄居在外祖父家,这是他以自身经历为原型的自传体小说。

《童年》这部小说讲述了主人公阿廖沙三岁丧父后被寄养在外祖父家的童年生活。

外祖父自私、粗野,经常毒打孩子们,曾经把阿廖沙打得失去知觉,让阿廖沙惊恐不安。幸好慈祥、善良的外祖母像黑暗生活中出现的一盏明灯,守护他、关爱他、引领他,给他带来生活的乐趣和希望。

小说以19世纪70-80年代前苏联底层人民的悲惨生活状况为背景,表达了高尔基对苦难的认识,对社会人生的独特见解,表现了作者对生活的热爱和坚强不屈的精神。

法国著名批判现实主义作家罗曼·罗兰曾高度赞扬这部作品:“在俄国文学中,我从来没有读过比《童年》更美的作品。”

《童年》作品概要回顾

学习活动

1

读懂情节

关注“暗示”

3

读懂作者,关注“金句”

2

读懂人物

关注“细节”与“矛盾”

读懂情节

关注“暗示”

学习活动 1

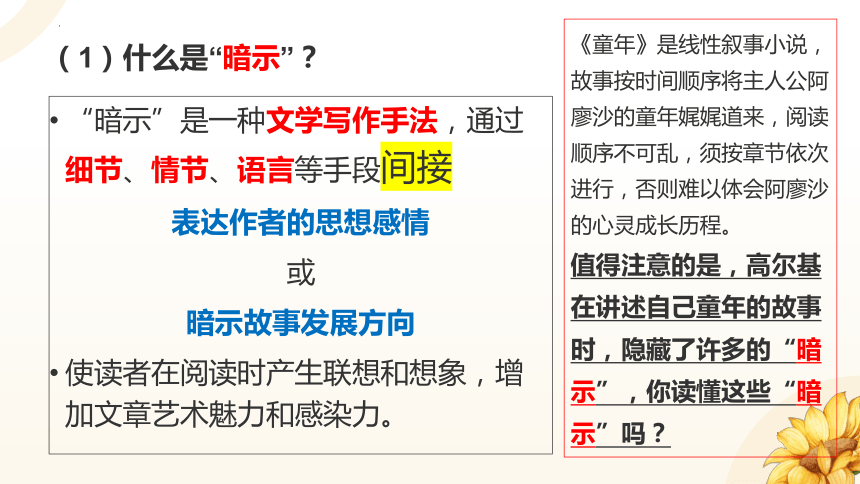

(1)什么是“暗示”?

“暗示”是一种文学写作手法,通过细节、情节、语言等手段间接

表达作者的思想感情

或

暗示故事发展方向

使读者在阅读时产生联想和想象,增加文章艺术魅力和感染力 。

《童年》是线性叙事小说,故事按时间顺序将主人公阿廖沙的童年娓娓道来,阅读顺序不可乱,须按章节依次进行,否则难以体会阿廖沙的心灵成长历程。

值得注意的是,高尔基在讲述自己童年的故事时,隐藏了许多的“暗示”,你读懂这些“暗示”吗?

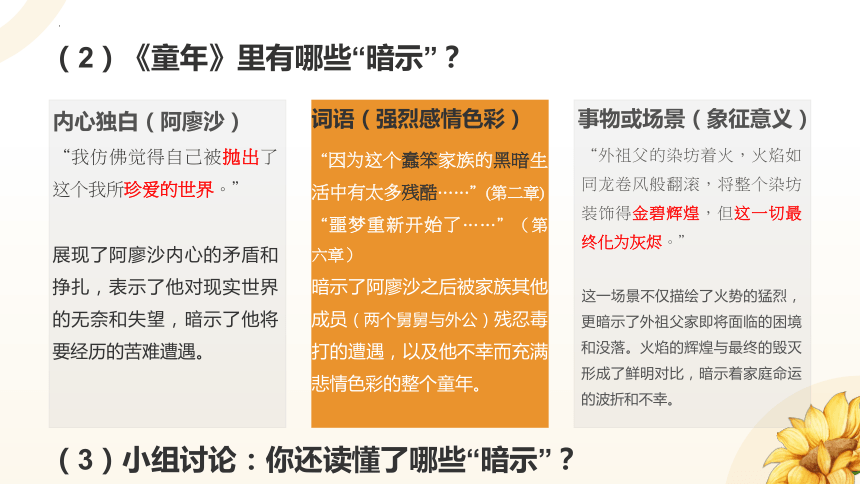

(2)《童年》里有哪些“暗示”?

内心独白(阿廖沙)

词语(强烈感彩)

“因为这个蠢笨家族的黑暗生活中有太多残酷……”(第二章)

“噩梦重新开始了……”(第六章)

暗示了阿廖沙之后被家族其他成员(两个舅舅与外公)残忍毒打的遭遇,以及他不幸而充满悲彩的整个童年。

事物或场景(象征意义)

“外祖父的染坊着火,火焰如同龙卷风般翻滚,将整个染坊装饰得金碧辉煌,但这一切最终化为灰烬。”

这一场景不仅描绘了火势的猛烈,更暗示了外祖父家即将面临的困境和没落。火焰的辉煌与最终的毁灭形成了鲜明对比,暗示着家庭命运的波折和不幸。

“我仿佛觉得自己被抛出了这个我所珍爱的世界。”

展现了阿廖沙内心的矛盾和挣扎,表示了他对现实世界的无奈和失望,暗示了他将要经历的苦难遭遇。

(3)小组讨论:你还读懂了哪些“暗示”?

读懂人物

关注“细节”与“矛盾”

学习活动2

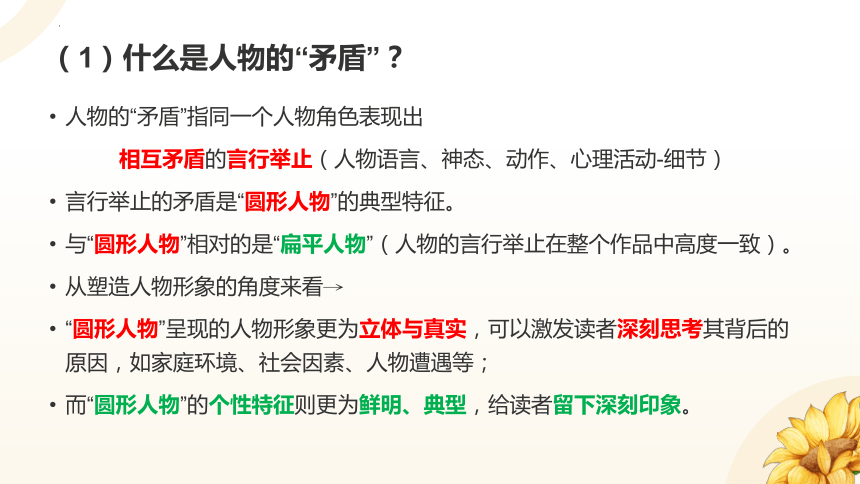

(1)什么是人物的“矛盾”?

人物的“矛盾”指同一个人物角色表现出

相互矛盾的言行举止(人物语言、神态、动作、心理活动-细节)

言行举止的矛盾是“圆形人物”的典型特征。

与“圆形人物”相对的是“扁平人物”(人物的言行举止在整个作品中高度一致)。

从塑造人物形象的角度来看→

“圆形人物”呈现的人物形象更为立体与真实,可以激发读者深刻思考其背后的原因,如家庭环境、社会因素、人物遭遇等;

而“圆形人物”的个性特征则更为鲜明、典型,给读者留下深刻印象。

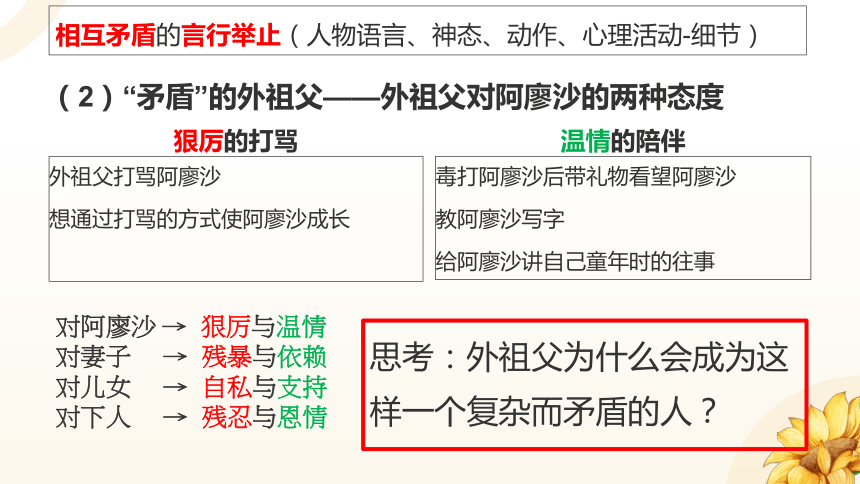

狠厉的打骂

外祖父打骂阿廖沙

想通过打骂的方式使阿廖沙成长

温情的陪伴

毒打阿廖沙后带礼物看望阿廖沙

教阿廖沙写字

给阿廖沙讲自己童年时的往事

(2)“矛盾”的外祖父——外祖父对阿廖沙的两种态度

相互矛盾的言行举止(人物语言、神态、动作、心理活动-细节)

对阿廖沙 → 狠厉与温情

对妻子 → 残暴与依赖

对儿女 → 自私与支持

对下人 → 残忍与恩情

思考:外祖父为什么会成为这样一个复杂而矛盾的人?

社会原因:沙皇专制统治下的社会黑暗与不公(下层人民难以出头)

家庭原因:原生家庭贫寒(可能无法接受良好教育),后来家庭的儿子们阴险自私贪图他的财产

个人原因:性格

外祖父出身贫寒(家庭背景),长大后成为伏尔加河上的纤夫,仅凭两年时间就升为管理人员。他一步步从社会最底层进入上流社会(社会环境不良熏染)。从一个贫苦农民变成受人敬仰的会长,从一个一无所有的青年变成家财万贯的富人。

外祖父年轻时事业有成,但家庭教育却很糟。他对孩子的教育除了打就是骂,家人、仆人包括阿廖沙都被外祖父毒打过。

外祖父性格暴躁、凶残,一言不合就动手(性格)。年轻时外祖母成了外祖父拳头下的常客。有了孩子以后,两个舅舅就沦为鞭下客。母亲因讨厌外祖父而选择留下阿廖沙独自离开那个让她感到压抑的家。

两个舅舅从小在外祖父的残暴教育下,他们继承了外祖父的凶残、自私、冷漠无情,还阴险狡诈、嗜酒如命、自甘堕落。两个舅舅成天吵嚷着要分家,都希望能多分点家产(对儿子的失望)。分家后外祖父和外祖母以及小主人公阿廖沙搬进了新的房子。

外祖父本以为能在这栋漂亮的小白房子里度过余生,可天不遂人愿。他把分家后所有积蓄都放给高利贷,本想以此挣点零花钱,没曾想,最后血本无归(家产败落)。

思考:外祖父为什么会成为这样一个复杂而矛盾的人?

语言、动作、神态描写

初见阿廖沙,用亲切、快活、富有乐感的语气叫他“傻瓜”,使因为刚丧父而惊恐不安的阿廖沙得到安慰(语言)

每晚为每一个人虔诚地祈福(语言和动作)

阿廖沙被外祖父打骂后,替外祖父解释时的语气和神态(语言、神态)

外祖父执意分家时宽慰阿廖沙:”我来挣钱养活你,也养活我自己,不要担心。”(语言)

遇到突如其来的火灾,冷静勇敢,抱出染料避免爆炸(语言、神态和动作)

生活艰辛却举办家庭聚会,营造其乐融融的家庭氛围(语言、神态和动作)

(3)外祖母:善良、乐观、坚韧能干

扁平人物:人物性格特征更鲜明突出,使读者印象深刻

(4)理清《童年》里的人物关系

《童年》人物关系图(杨丽,2023)

(5)小组讨论——《童年》的哪个人物让你印象深刻?

我印象最深的是阿廖沙。他的身世非常凄苦,因为父亲去世不得已寄居在外祖父家,一直过着贫苦和压抑的生活。但他并没有因此而成为自私、贪婪、暴躁的人,而是像外祖母一样勇敢、坚强、正直、充满爱心。

对比阿廖沙的童年,我们真的是非常幸运,有关爱我们的父母,还有非常好的生活条件,所以我觉得我们应该加倍珍惜现在幸福美好的童年生活。

我非常喜欢阿廖沙的外祖母。外祖母其实也是一个很可怜的人,她从小跟着残疾母亲乞讨,受尽苦难。结婚后,还要忍受丈夫的打骂。在这么困苦的环境中,外祖母却始终保持着对生活的乐观,用宽大的胸怀、善良的心对待身边的每一个人。

外祖母对幼小的阿廖沙非常慈爱,竭尽全力地保护阿廖沙,给他讲故事、唱诗,教他做一个正直、善良的人。

(5)小组讨论——《童年》的哪个人物让你印象深刻?

我印象最深刻的人物是外祖父。我一开始很讨厌他,因为他自私残暴,经常毒打孩子们。但后来我发现他毒打阿廖沙后,又去看望阿廖沙,还给阿廖沙讲他自己的童年往事。读到这里我觉得这个人物非常矛盾,到底外祖父是一个什么样的人呢?阿廖沙对外祖父的感情是爱还是恨呢?

我觉得阿廖沙的外祖父是一个复杂的人。他虽然自私残暴,但也有善良的一面。当阿廖沙失去父亲时,他把阿廖沙接回自己并不富裕的家中抚养,主动成为阿廖沙和他母亲的生活依靠,可以看出的责任心,他对自己的女儿和外孙是有感情的。打昏阿廖沙后,又带礼物去看他,并给阿廖沙讲自己从前的事情,我觉得外祖父当时心里应该是很内疚的。还有,阿廖沙母亲遇到生活困难时,每次都是外祖父伸出援手,还帮助阿廖沙母亲喂养她最小的孩子。所以,外祖父也有善良的一面,阿廖沙对外祖父也有爱。

人性本来就是复杂多面的。外祖父既不是单纯的好,也不是单纯的坏。他的残暴性格也许和当时的历史背景、社会环境,还有复杂的人物关系和具体故事情节有关。这一点值得我们再进一步思考。

读懂作者

关注“金句”

学习活动3

(1)什么样的句子才是“金句”?

——富含哲理、情感真挚、语言优美

“我们的生活是令人惊叹的,这不仅因为在这种生活中,这层充满肮脏的土壤是如此富饶和肥沃,而且还因为从这层土壤里仍然胜利地生长出明亮、健康和富有创造力的东西,生长着善良——人性的善良唤起一种不可摧毁的希望,希望我们光明的、人道的生活复兴。”

“这层充满肮脏的土壤”指的是什么?

“明亮、健康、富有创造力的东西”又是指什么?

“这层充满肮脏的土壤”富有象征意义,它并不直接指自然界的土壤,而是比喻生活中面临的困境、挑战、痛苦、不公等负面因素。如社会的不公、个人的不幸、精神的压抑等,它们构成了生活中艰难和不易的一面。

而“明亮、健康、富有创造力的东西”则是对抗这些负面因素的积极、正面的力量,是逆境中生长出来的美好品质、创新精神和人性的善良。

这些“明亮、健康、富有创造力的东西”如同在黑暗中绽放的光芒,不仅照亮了前行的道路,也激励着人们不断追求更加光明和人道的生活。

这段话通过对比“充满肮脏的土壤”和“明亮、健康、富有创造力的东西”,强调了即使在困境中,人类依然能够保持希望和创造力,用善良和光明去战胜黑暗,实现生活的复兴和进步。

富含哲理的“金句”

解读:高尔基多次在文中表达对时间的看法。时间是容易被忽视的,学会珍惜时间和管理时间非常重要。时间会悄悄溜走,但很多人并没有意识到。为了不后悔,一定要珍惜时间,用珍贵的时间多做有意义的事情。

世界上最快而又最慢,最长而又最短,最平凡而又最珍贵,最容易被人忽视,而又最令人后悔的就是时间。

解读:人生最可怕的事就是失去了爱的思维,高尔基的童年因为饱受欺凌与苦难,心中的愤怒和怨恨逐渐替代了爱心,而这一切都是罪恶的社会带来的。

愤怒和怨恨占据我心中爱的位置,我有点歇斯底里了。

解读:苏联当时社会的黑暗与不公造成了底层人无穷无尽的苦难。

官像顽皮的孩子,走上来就把一切法律破坏了。

(2)小组讨论与分享:你阅读《童年》时,读到了哪些“金句”?

富含哲理的“金句”

恨是块冰,遇暖就融化。

人性的温情

在无穷无尽的工作日里,忧伤也是节目,闹火灾就是逗乐,在一无所有的脸上,连疤痕也是点缀……

悲哀的底层人

小的时候,我想象自己是一个蜂窝,各式各样普通的粗人,全像蜜蜂斯的把生活的知识和思想送进蜂窝里,他们尽自己所能做到的慷慨大量地丰富我的心灵。这种蜜蜂常常是肮脏而味苦的,但只要是知识,就是蜜。

苦难中的一点甜

阴沉的秋天,不仅看不见太阳,也感觉不到阳光的温暖,甚至能够忘记太阳的存在——就在这样的秋天里,我曾不止一次在树林里迷过路。当你已经远离了大路,又身心疲惫找不到小路时,你只有踩着泥泞的道路,越过丛丛的荆棘,踏着高低不平的土墩,径直向前。这样,最终你总能走上宽阔的大路!

艰难中的希望

情感真挚的“金句”

歌唱中,外祖母时而前进,时而后退,时而飞旋,青春瞬间回到了她的身上,令她呈现出一种鲜花绽放般的美丽。每个人都被她吸引住了。

乐观坚强的外祖母

她没来之前,我仿佛是躲在黑暗中睡觉,但她一出现,就把我叫醒了,把我领到光明的地方,用一根不断的线把我周围的一切连接起来,织成五光十色的花边,她马上成为我终身的朋友,成为最知心的人,成为我最了解,最珍贵的人,是她那对世界无私的爱丰富了我,是我充满了的力量以应付困苦的生活。

关爱守护我的外祖母

语言优美的“金句”

“夜来了,一种有力的、清新的、宛如慈母的体贴似的东西诸如胸怀,寂静像温暖的、毛茸茸的手轻揉地抚摸着,拂去记忆中应当忘掉的一切,拂去白天所沾染的一切侵蚀人的细尘。 ”

解读:寂静的夜

“快乐的阳光从花园照进窗户,珍珠般的露水在树枝上闪耀着五彩的光,早晨的空气中散发着茴香、酸栗、熟苹果的香味儿。 ”

解读:快乐的阳光

“伏尔加河蓝色的水面上,桔红色的轮船在逆流而上,而一张张金色的叶片则缓缓顺流漂下。 ”

解读:这句话通过色彩鲜明的对比,生动地描绘了伏尔加河上的秋日景象,既展现了自然之美,也寓含了人生的顺境与逆境。

“那曲子激昂中含着忧伤,仿佛是从高山奔流而下的河水,激荡在房间中。 ”

解读:通过比喻的手法,将音乐的情感与高山流水相联系,生动地表达了音乐的感染力和情感的复杂性。

《童年》为什么长久地、永不泯灭地留在人们心田,并激发人们为美好的明天去奋斗呢?

最好用高尔基自己的话来回答:“文艺的任务是要把人身上最好的、优美的、诚实的也就是高贵的东西表现出来,激起人对自己的自豪心和责任感,需要英雄人物的时代已经到来了。人们要从英雄的灵魂和躯体里汲取力量”。

——翻译家戈宝权

[1]滕衍平.(2022).探秘表達:感受豐富立體的人物形象——《童年》整本書閱讀交流課教學設計. 小學語文教學(28),53-54. doi:CNKI:SUN:XXYW.0.2022-28-010.

[2]吳扣香.(2023).整本書閱讀學習任務群任務驅動的有效設計——以《童年》整本書閱讀教學為例. 小學語文教師(04),38-41. doi:CNKI:SUN:SSXJ.0.2023-04-011.

[3]楊麗.(2023).小學語文高年級整本書閱讀指導策略——以《童年》為例. 語文新讀寫(22),67-69. doi:CNKI:SUN:YWXD.0.2023-22-036.

[4]曾梅娟.(2024).學習任務群下整本書閱讀教學策略探索——以高爾基自傳體小說《童年》為例. 小學教學參考(10),57-60. doi:CNKI:SUN:XIJK.0.2024-10-019.

参考文献

《童年》

整本书阅读

推进课

六年级上册-快乐读书吧

《童年》是苏联作家高尔基在1913年完成的一部作品,也是他的代表作。

高尔基四岁丧父后,随母亲寄居在外祖父家,这是他以自身经历为原型的自传体小说。

《童年》这部小说讲述了主人公阿廖沙三岁丧父后被寄养在外祖父家的童年生活。

外祖父自私、粗野,经常毒打孩子们,曾经把阿廖沙打得失去知觉,让阿廖沙惊恐不安。幸好慈祥、善良的外祖母像黑暗生活中出现的一盏明灯,守护他、关爱他、引领他,给他带来生活的乐趣和希望。

小说以19世纪70-80年代前苏联底层人民的悲惨生活状况为背景,表达了高尔基对苦难的认识,对社会人生的独特见解,表现了作者对生活的热爱和坚强不屈的精神。

法国著名批判现实主义作家罗曼·罗兰曾高度赞扬这部作品:“在俄国文学中,我从来没有读过比《童年》更美的作品。”

《童年》作品概要回顾

学习活动

1

读懂情节

关注“暗示”

3

读懂作者,关注“金句”

2

读懂人物

关注“细节”与“矛盾”

读懂情节

关注“暗示”

学习活动 1

(1)什么是“暗示”?

“暗示”是一种文学写作手法,通过细节、情节、语言等手段间接

表达作者的思想感情

或

暗示故事发展方向

使读者在阅读时产生联想和想象,增加文章艺术魅力和感染力 。

《童年》是线性叙事小说,故事按时间顺序将主人公阿廖沙的童年娓娓道来,阅读顺序不可乱,须按章节依次进行,否则难以体会阿廖沙的心灵成长历程。

值得注意的是,高尔基在讲述自己童年的故事时,隐藏了许多的“暗示”,你读懂这些“暗示”吗?

(2)《童年》里有哪些“暗示”?

内心独白(阿廖沙)

词语(强烈感彩)

“因为这个蠢笨家族的黑暗生活中有太多残酷……”(第二章)

“噩梦重新开始了……”(第六章)

暗示了阿廖沙之后被家族其他成员(两个舅舅与外公)残忍毒打的遭遇,以及他不幸而充满悲彩的整个童年。

事物或场景(象征意义)

“外祖父的染坊着火,火焰如同龙卷风般翻滚,将整个染坊装饰得金碧辉煌,但这一切最终化为灰烬。”

这一场景不仅描绘了火势的猛烈,更暗示了外祖父家即将面临的困境和没落。火焰的辉煌与最终的毁灭形成了鲜明对比,暗示着家庭命运的波折和不幸。

“我仿佛觉得自己被抛出了这个我所珍爱的世界。”

展现了阿廖沙内心的矛盾和挣扎,表示了他对现实世界的无奈和失望,暗示了他将要经历的苦难遭遇。

(3)小组讨论:你还读懂了哪些“暗示”?

读懂人物

关注“细节”与“矛盾”

学习活动2

(1)什么是人物的“矛盾”?

人物的“矛盾”指同一个人物角色表现出

相互矛盾的言行举止(人物语言、神态、动作、心理活动-细节)

言行举止的矛盾是“圆形人物”的典型特征。

与“圆形人物”相对的是“扁平人物”(人物的言行举止在整个作品中高度一致)。

从塑造人物形象的角度来看→

“圆形人物”呈现的人物形象更为立体与真实,可以激发读者深刻思考其背后的原因,如家庭环境、社会因素、人物遭遇等;

而“圆形人物”的个性特征则更为鲜明、典型,给读者留下深刻印象。

狠厉的打骂

外祖父打骂阿廖沙

想通过打骂的方式使阿廖沙成长

温情的陪伴

毒打阿廖沙后带礼物看望阿廖沙

教阿廖沙写字

给阿廖沙讲自己童年时的往事

(2)“矛盾”的外祖父——外祖父对阿廖沙的两种态度

相互矛盾的言行举止(人物语言、神态、动作、心理活动-细节)

对阿廖沙 → 狠厉与温情

对妻子 → 残暴与依赖

对儿女 → 自私与支持

对下人 → 残忍与恩情

思考:外祖父为什么会成为这样一个复杂而矛盾的人?

社会原因:沙皇专制统治下的社会黑暗与不公(下层人民难以出头)

家庭原因:原生家庭贫寒(可能无法接受良好教育),后来家庭的儿子们阴险自私贪图他的财产

个人原因:性格

外祖父出身贫寒(家庭背景),长大后成为伏尔加河上的纤夫,仅凭两年时间就升为管理人员。他一步步从社会最底层进入上流社会(社会环境不良熏染)。从一个贫苦农民变成受人敬仰的会长,从一个一无所有的青年变成家财万贯的富人。

外祖父年轻时事业有成,但家庭教育却很糟。他对孩子的教育除了打就是骂,家人、仆人包括阿廖沙都被外祖父毒打过。

外祖父性格暴躁、凶残,一言不合就动手(性格)。年轻时外祖母成了外祖父拳头下的常客。有了孩子以后,两个舅舅就沦为鞭下客。母亲因讨厌外祖父而选择留下阿廖沙独自离开那个让她感到压抑的家。

两个舅舅从小在外祖父的残暴教育下,他们继承了外祖父的凶残、自私、冷漠无情,还阴险狡诈、嗜酒如命、自甘堕落。两个舅舅成天吵嚷着要分家,都希望能多分点家产(对儿子的失望)。分家后外祖父和外祖母以及小主人公阿廖沙搬进了新的房子。

外祖父本以为能在这栋漂亮的小白房子里度过余生,可天不遂人愿。他把分家后所有积蓄都放给高利贷,本想以此挣点零花钱,没曾想,最后血本无归(家产败落)。

思考:外祖父为什么会成为这样一个复杂而矛盾的人?

语言、动作、神态描写

初见阿廖沙,用亲切、快活、富有乐感的语气叫他“傻瓜”,使因为刚丧父而惊恐不安的阿廖沙得到安慰(语言)

每晚为每一个人虔诚地祈福(语言和动作)

阿廖沙被外祖父打骂后,替外祖父解释时的语气和神态(语言、神态)

外祖父执意分家时宽慰阿廖沙:”我来挣钱养活你,也养活我自己,不要担心。”(语言)

遇到突如其来的火灾,冷静勇敢,抱出染料避免爆炸(语言、神态和动作)

生活艰辛却举办家庭聚会,营造其乐融融的家庭氛围(语言、神态和动作)

(3)外祖母:善良、乐观、坚韧能干

扁平人物:人物性格特征更鲜明突出,使读者印象深刻

(4)理清《童年》里的人物关系

《童年》人物关系图(杨丽,2023)

(5)小组讨论——《童年》的哪个人物让你印象深刻?

我印象最深的是阿廖沙。他的身世非常凄苦,因为父亲去世不得已寄居在外祖父家,一直过着贫苦和压抑的生活。但他并没有因此而成为自私、贪婪、暴躁的人,而是像外祖母一样勇敢、坚强、正直、充满爱心。

对比阿廖沙的童年,我们真的是非常幸运,有关爱我们的父母,还有非常好的生活条件,所以我觉得我们应该加倍珍惜现在幸福美好的童年生活。

我非常喜欢阿廖沙的外祖母。外祖母其实也是一个很可怜的人,她从小跟着残疾母亲乞讨,受尽苦难。结婚后,还要忍受丈夫的打骂。在这么困苦的环境中,外祖母却始终保持着对生活的乐观,用宽大的胸怀、善良的心对待身边的每一个人。

外祖母对幼小的阿廖沙非常慈爱,竭尽全力地保护阿廖沙,给他讲故事、唱诗,教他做一个正直、善良的人。

(5)小组讨论——《童年》的哪个人物让你印象深刻?

我印象最深刻的人物是外祖父。我一开始很讨厌他,因为他自私残暴,经常毒打孩子们。但后来我发现他毒打阿廖沙后,又去看望阿廖沙,还给阿廖沙讲他自己的童年往事。读到这里我觉得这个人物非常矛盾,到底外祖父是一个什么样的人呢?阿廖沙对外祖父的感情是爱还是恨呢?

我觉得阿廖沙的外祖父是一个复杂的人。他虽然自私残暴,但也有善良的一面。当阿廖沙失去父亲时,他把阿廖沙接回自己并不富裕的家中抚养,主动成为阿廖沙和他母亲的生活依靠,可以看出的责任心,他对自己的女儿和外孙是有感情的。打昏阿廖沙后,又带礼物去看他,并给阿廖沙讲自己从前的事情,我觉得外祖父当时心里应该是很内疚的。还有,阿廖沙母亲遇到生活困难时,每次都是外祖父伸出援手,还帮助阿廖沙母亲喂养她最小的孩子。所以,外祖父也有善良的一面,阿廖沙对外祖父也有爱。

人性本来就是复杂多面的。外祖父既不是单纯的好,也不是单纯的坏。他的残暴性格也许和当时的历史背景、社会环境,还有复杂的人物关系和具体故事情节有关。这一点值得我们再进一步思考。

读懂作者

关注“金句”

学习活动3

(1)什么样的句子才是“金句”?

——富含哲理、情感真挚、语言优美

“我们的生活是令人惊叹的,这不仅因为在这种生活中,这层充满肮脏的土壤是如此富饶和肥沃,而且还因为从这层土壤里仍然胜利地生长出明亮、健康和富有创造力的东西,生长着善良——人性的善良唤起一种不可摧毁的希望,希望我们光明的、人道的生活复兴。”

“这层充满肮脏的土壤”指的是什么?

“明亮、健康、富有创造力的东西”又是指什么?

“这层充满肮脏的土壤”富有象征意义,它并不直接指自然界的土壤,而是比喻生活中面临的困境、挑战、痛苦、不公等负面因素。如社会的不公、个人的不幸、精神的压抑等,它们构成了生活中艰难和不易的一面。

而“明亮、健康、富有创造力的东西”则是对抗这些负面因素的积极、正面的力量,是逆境中生长出来的美好品质、创新精神和人性的善良。

这些“明亮、健康、富有创造力的东西”如同在黑暗中绽放的光芒,不仅照亮了前行的道路,也激励着人们不断追求更加光明和人道的生活。

这段话通过对比“充满肮脏的土壤”和“明亮、健康、富有创造力的东西”,强调了即使在困境中,人类依然能够保持希望和创造力,用善良和光明去战胜黑暗,实现生活的复兴和进步。

富含哲理的“金句”

解读:高尔基多次在文中表达对时间的看法。时间是容易被忽视的,学会珍惜时间和管理时间非常重要。时间会悄悄溜走,但很多人并没有意识到。为了不后悔,一定要珍惜时间,用珍贵的时间多做有意义的事情。

世界上最快而又最慢,最长而又最短,最平凡而又最珍贵,最容易被人忽视,而又最令人后悔的就是时间。

解读:人生最可怕的事就是失去了爱的思维,高尔基的童年因为饱受欺凌与苦难,心中的愤怒和怨恨逐渐替代了爱心,而这一切都是罪恶的社会带来的。

愤怒和怨恨占据我心中爱的位置,我有点歇斯底里了。

解读:苏联当时社会的黑暗与不公造成了底层人无穷无尽的苦难。

官像顽皮的孩子,走上来就把一切法律破坏了。

(2)小组讨论与分享:你阅读《童年》时,读到了哪些“金句”?

富含哲理的“金句”

恨是块冰,遇暖就融化。

人性的温情

在无穷无尽的工作日里,忧伤也是节目,闹火灾就是逗乐,在一无所有的脸上,连疤痕也是点缀……

悲哀的底层人

小的时候,我想象自己是一个蜂窝,各式各样普通的粗人,全像蜜蜂斯的把生活的知识和思想送进蜂窝里,他们尽自己所能做到的慷慨大量地丰富我的心灵。这种蜜蜂常常是肮脏而味苦的,但只要是知识,就是蜜。

苦难中的一点甜

阴沉的秋天,不仅看不见太阳,也感觉不到阳光的温暖,甚至能够忘记太阳的存在——就在这样的秋天里,我曾不止一次在树林里迷过路。当你已经远离了大路,又身心疲惫找不到小路时,你只有踩着泥泞的道路,越过丛丛的荆棘,踏着高低不平的土墩,径直向前。这样,最终你总能走上宽阔的大路!

艰难中的希望

情感真挚的“金句”

歌唱中,外祖母时而前进,时而后退,时而飞旋,青春瞬间回到了她的身上,令她呈现出一种鲜花绽放般的美丽。每个人都被她吸引住了。

乐观坚强的外祖母

她没来之前,我仿佛是躲在黑暗中睡觉,但她一出现,就把我叫醒了,把我领到光明的地方,用一根不断的线把我周围的一切连接起来,织成五光十色的花边,她马上成为我终身的朋友,成为最知心的人,成为我最了解,最珍贵的人,是她那对世界无私的爱丰富了我,是我充满了的力量以应付困苦的生活。

关爱守护我的外祖母

语言优美的“金句”

“夜来了,一种有力的、清新的、宛如慈母的体贴似的东西诸如胸怀,寂静像温暖的、毛茸茸的手轻揉地抚摸着,拂去记忆中应当忘掉的一切,拂去白天所沾染的一切侵蚀人的细尘。 ”

解读:寂静的夜

“快乐的阳光从花园照进窗户,珍珠般的露水在树枝上闪耀着五彩的光,早晨的空气中散发着茴香、酸栗、熟苹果的香味儿。 ”

解读:快乐的阳光

“伏尔加河蓝色的水面上,桔红色的轮船在逆流而上,而一张张金色的叶片则缓缓顺流漂下。 ”

解读:这句话通过色彩鲜明的对比,生动地描绘了伏尔加河上的秋日景象,既展现了自然之美,也寓含了人生的顺境与逆境。

“那曲子激昂中含着忧伤,仿佛是从高山奔流而下的河水,激荡在房间中。 ”

解读:通过比喻的手法,将音乐的情感与高山流水相联系,生动地表达了音乐的感染力和情感的复杂性。

《童年》为什么长久地、永不泯灭地留在人们心田,并激发人们为美好的明天去奋斗呢?

最好用高尔基自己的话来回答:“文艺的任务是要把人身上最好的、优美的、诚实的也就是高贵的东西表现出来,激起人对自己的自豪心和责任感,需要英雄人物的时代已经到来了。人们要从英雄的灵魂和躯体里汲取力量”。

——翻译家戈宝权

[1]滕衍平.(2022).探秘表達:感受豐富立體的人物形象——《童年》整本書閱讀交流課教學設計. 小學語文教學(28),53-54. doi:CNKI:SUN:XXYW.0.2022-28-010.

[2]吳扣香.(2023).整本書閱讀學習任務群任務驅動的有效設計——以《童年》整本書閱讀教學為例. 小學語文教師(04),38-41. doi:CNKI:SUN:SSXJ.0.2023-04-011.

[3]楊麗.(2023).小學語文高年級整本書閱讀指導策略——以《童年》為例. 語文新讀寫(22),67-69. doi:CNKI:SUN:YWXD.0.2023-22-036.

[4]曾梅娟.(2024).學習任務群下整本書閱讀教學策略探索——以高爾基自傳體小說《童年》為例. 小學教學參考(10),57-60. doi:CNKI:SUN:XIJK.0.2024-10-019.

参考文献

同课章节目录