高中历史必修与选择性必修的融通教学 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史必修与选择性必修的融通教学 课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

高中历史必修与选择性必修的融通教学

——以“工业革命与工厂制度”为例

汇报提纲

一、融通教学的必要性

二、融通教学现实困惑

三、融通教学备课实践

概念解读:必修课程与选择性必修课程

历史必修、选择性必修、选修三类课程,构成高中历史课程的整体结构,具有关联性、层次性和渐进性。历史必修课程是共同基础,学生通过学习,掌握中国史和世界史的重要史事和发展脉络,基本形成对历史的整体认识;历史选择性必修课程是必修课程的递进与拓展,从三个主要领域呈现更为丰富多彩的历史内容,提高学生的学习兴趣,引领学生从多角度认识历史的发展与变迁;历史选修课程是在必修课程和选择性必修课程基础上的进一步延伸,通过专业理论和专业技能的学习,强化学生的史学专业基础。

——《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》

一、融通教学的必要性

什么是融通?

融,是融合;通,是贯通。

融是一种手段,通是一种目的。

德国人洪堡秉承“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。

——选择性必修3第14课《文化传承的多种载体及其发展》

《选必》与《纲要》的融通(高二教学)

《纲要》与《选必》的融通(一轮复习)

二、融通教学现实困惑

“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”

———《普通高中历史课程标准》

非历史专业知识与历史教师知识面的矛盾

第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、 储备与食品安全

第二单元 生产工具与劳作方式

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 新科技革命与现代社会发展

第三单元 商业贸易与日常生活

第7课 古代的商业贸易

第8课 世界市场与商业贸易

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第五单元 交通与社会变迁

第12课 水陆交通的变迁

第13课 现代交通运输的新变化

第六单元 医疗与公共卫生

第14课 古代的疫病与医学成就

第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

非历史专业知识建议概述化处理,把这部分内容“读本化”,敢于“放手”。而《选必》和《纲要》“交集”的知识是重点,有的“交集”明显(如“工业革命”),有的交集隐晦(如“工厂制度”)。

三、融通教学备课实践

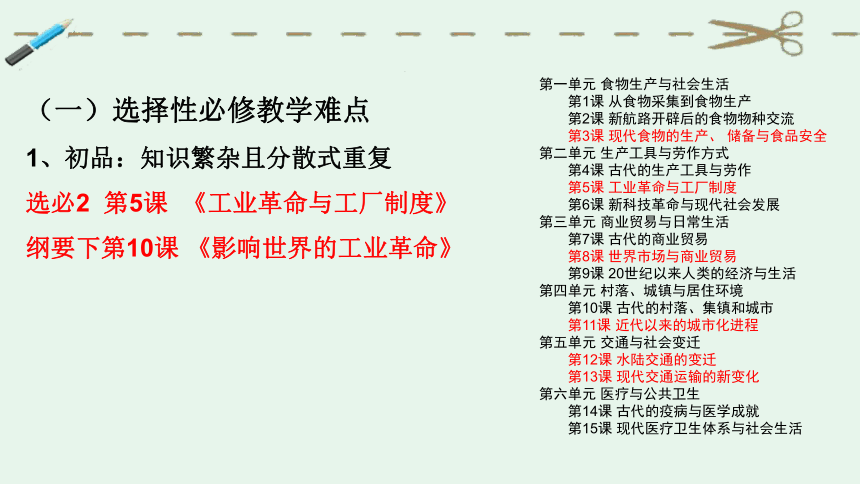

(一)选择性必修教学难点

1、初品:知识繁杂且分散式重复

选必2 第5课 《工业革命与工厂制度》

纲要下第10课 《影响世界的工业革命》

第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、 储备与食品安全

第二单元 生产工具与劳作方式

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 新科技革命与现代社会发展

第三单元 商业贸易与日常生活

第7课 古代的商业贸易

第8课 世界市场与商业贸易

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第五单元 交通与社会变迁

第12课 水陆交通的变迁

第13课 现代交通运输的新变化

第六单元 医疗与公共卫生

第14课 古代的疫病与医学成就

第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

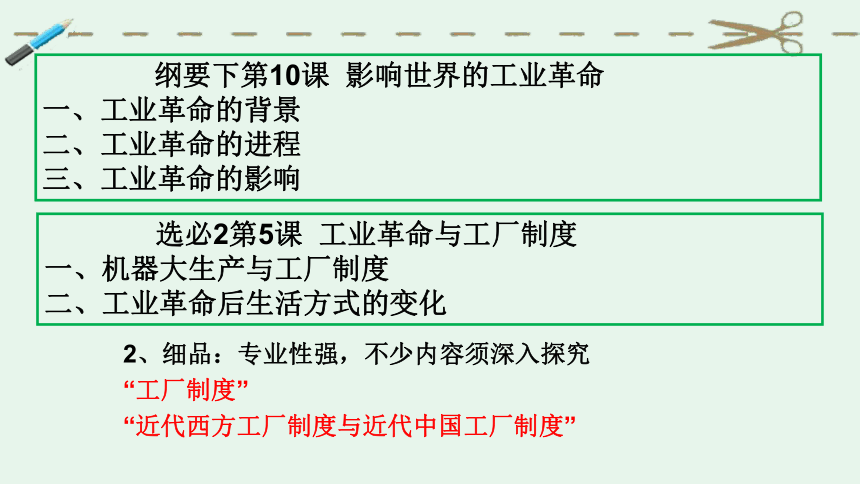

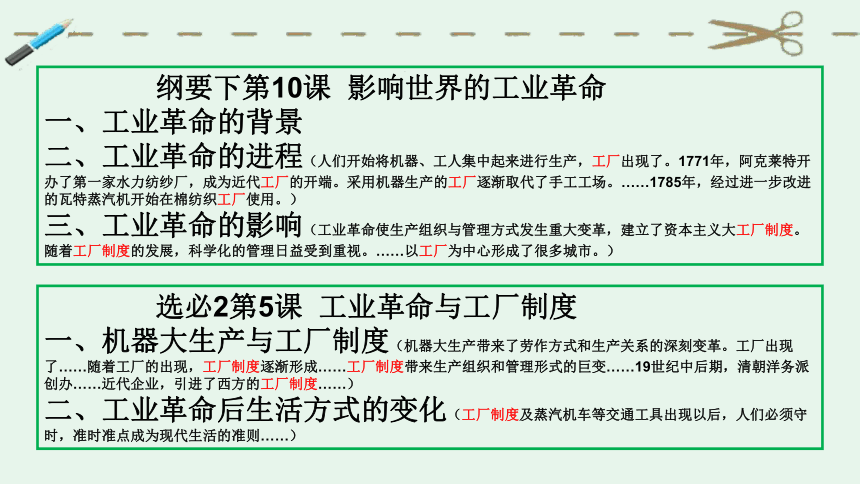

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景

二、工业革命的进程

三、工业革命的影响

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度

二、工业革命后生活方式的变化

2、细品:专业性强,不少内容须深入探究

“工厂制度”

“近代西方工厂制度与近代中国工厂制度”

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景

二、工业革命的进程(人们开始将机器、工人集中起来进行生产,工厂出现了。1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。……1785年,经过进一步改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。)

三、工业革命的影响(工业革命使生产组织与管理方式发生重大变革,建立了资本主义大工厂制度。随着工厂制度的发展,科学化的管理日益受到重视。……以工厂为中心形成了很多城市。)

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。工厂出现了……随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成……工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变……19世纪中后期,清朝洋务派创办……近代企业,引进了西方的工厂制度……)

二、工业革命后生活方式的变化(工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则……)

《必修课程》1.19 改变世界面貌的工业革命

通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

1、融通的前提:明确认识视角(《普通高中历史课程标准》)

《经济与社会生活》2.2 生产工具与劳作方式

了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

(二)《选必》与《纲要》的融合策略(高二教学)

选必2第5课《工业革命与工厂制度》

学习要点:机器大生产、工厂制度及其对人类社会发展的革命性意义

水平1—2学习目标:能够运用相关材料,说明工厂制度的主要内容及其对工业生产迅速发展所起的作用;能够组织相关材料,多角度、辩证地解释机器大生产和工厂制度对人们社会生活的影响;能够选择典型案例,说明工业革命对近代中国经济与社会发展的重要影响。

水平3—4学习目标:能够结合世界史和中国近代史的相关知识,选择和组织相关材料,综合阐释工业革命对人类社会进程的影响。

1、融通的前提:明确认识视角(《学科教学指导意见》)

2、融通的关键:理清历史逻辑

“历史具有过去式的特点,许多历史事件的发生与发展我们无法亲身感受,但可以根据掌握的真实史料去推理、去论证,从而找出符合历史真实发展线索的‘理’,得出科学的结论。 同时,历史虽然具有不可重复性,但历史的规律是可以借鉴的,历史的现象是可以探究的,历史的事实是可以提炼的,而要做到这几点,我们必须依据‘理’———科学的思辨和严密的逻辑。 ”

——朱可.高中生史学逻辑的养成策略.历史教学(上半月刊)

教科书浓缩概括性与学科素养落实的矛盾

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(工厂、工厂制度、中国近代洋务企业和民族工业)

二、工业革命后生活方式的变化(城市化、交通、乡村、时间观念、文化教育、消极影响)

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景(英国:政治、农业资本主义、殖民扩张、手工工场、科学家)

二、工业革命的进程(成果、特点)

三、工业革命的影响(生产力、生产组织与管理方式、阶级结构、社会生活、世界面貌、社会问题)

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(工厂、工厂制度、中国近代洋务企业和民族工业)

二、工业革命后生活方式的变化(城市化、交通、乡村、时间观念、文化教育、消极影响)

科学的思辨和严密的逻辑?

“要深挖教科书的内容,在讲透历史事实的同时,学会对一些概括性结论进行学理上的溯源,从而更好地理解和把握这些概括性结论的实际内涵。”

——选择性必修2《经济与社会生活》主编杨共乐教授

一、工厂制度的条件

二、工厂制度的特征

三、工厂制度的影响

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景(英国:政治、农业资本主义、殖民扩张、手工工场、科学家)

二、工业革命的进程(成果、特点)

三、工业革命的影响(生产力、生产组织与管理方式、阶级结构、社会生活、世界面貌、社会问题)

庞大的信息量与极其有限的课时量的矛盾

手工工场

“ 英国的手工工场发展发展水平较高,劳动分工细致,生产工具日趋专门化,工人的生产技术日益纯熟,为技术革命和机器发明提供了条件。”

——中外历史纲要下第10课

工厂制度的条件

1、工厂制的渊源:作坊制、家庭制、手工工场制

“ 工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化 ——选必2第5课

工业革命中工厂制的起源并非一朝一夕之功 ,工厂制生产的源头可以追溯到作坊制生产及家庭制生产 (第4课 “古代的生产工具与劳作”),而手工工场则提供了近代工厂的雏形 ,通过适度改造及引进机器后 , 手工工场大多直接过渡到近代工厂。

“ 通常都是先经过手工业生产,然后经过工场手工业生产的过渡阶段 ,最后到达工厂生产。” ——马克思《资本论》

“ 在英国 ,工厂成功的关键不在于欲望 ,而在于动力 ,即机器和引擎。在拥有这些东西之前,我们不可能有工厂,因为没有任何东西能让我们克服分散生产的成本优势。”

——刘金源,南京大学历史学系教授 《论近代英国工厂制的兴起》

2、工厂制的前提:技术变革

工厂的经济优势主要体现为使用了能加快工作速度的机器 ,使用了能带动机器高速运转的动力 。

“ 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。”

——(德)马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

(中外历史纲要下第10课“史料阅读”)

1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。

1785年,经过进一步改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

———— 中外历史纲要(下)

水力的应用并未能从根本上解决机械化的动力问题,水力资源具有地理分布上的局限性和季节上的易变性,成为制约工厂制推广的“瓶颈”。

“生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量。”

——选必2第5课

工厂制度的特征

机械生产替代了人工劳动

资本和劳动力的集中,专业化分工

完整的管理制度和管理系统

“英国的手工工场发展发展水平较高,劳动分工细致,生产工具日趋专门化,工人的生产技术日益纯熟,为技术革命和机器发明提供了条件。”

——《中外历史纲要下》第10课

英国的手工工场已包含近代工厂制度的若干特征 。

“工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。” ——选必2第5课

工厂制度的影响

近代中国的工厂制度

汉阳铁厂

是中国近代官办钢铁企业,1890年由张之洞主持在湖北汉阳龟山下动工修建。

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南机器制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

——选必2第5课

——《中外历史纲要上》第17课

毛泽东说:“湖北的工业基础,如汉阳铁厂,纺织厂,兵工厂,京汉铁路,都是张之洞带头办的,”1890年诞生的汉阳铁厂,是当时中国第一家,也是最大的钢铁联合企业。从此,中国钢铁工业蹒跚起步,被西方视为中国觉醒的标志。汉阳铁厂从创办到衰落,走过48年的风风雨雨,被誉为中国钢铁工业的摇篮。

——于智伟《张之洞 近代工业"大帅"》

汉阳铁厂:官办(1890年)

官督商办(1896年)

商办(1908年)

天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

——《中外历史纲要上》第17课

中华民国建立……以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起来。随着民族工业的迅速发展,中国产业工人的人数也急剧增加,成为不可忽视的社会力量。

——《中外历史纲要上》第20课

民族工业:洋务运动中后期

甲午战争后

中华民国建立后

(嘉兴市2023~2024学年第一学期期末检测)25.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

1771年阿克莱特在克莱普顿建立第一个现代意义上的“工厂”。由此,一种新型的工业组织形式就出现了,它的本质不在于使用机器,而是创造了一种新的工作场所。在这样一个工作场所中,工人们听从机器指挥,随机器的转动有节奏地劳动。在这个工作场所中,工人们必须是守纪律的,按固定的工作时间上班下班,一个工人不按时就会延误整个工序,因此他们必须养成集体劳动的习惯,不可以自由散漫。工厂制最早在纺织业出现,后来蒸汽动力取代水力,工厂也就从乡村搬进了城市,并很快向各行各业扩展。许多不能使用机器的行业也采用这种新的生产组织形式,将生产流程重新安排。……工厂化数十倍地加快了生产速度,因为分工本身就可以是生产力。

——钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二

阅读材料一、二,围绕“工厂”自拟一个题目,并结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

标题示例:

工厂制推动生产力大发展;

工厂:改变人类的劳作方式;

工厂的出现加速了城市化;

工厂制促进近代中国民族工业发展等。

(三)《纲要》与《选必》的融合策略(一轮复习)

对历史教学内容的整合,还可以根据学生的学习情况,运用主题教学、问题教学、深度教学、结构—联系教学等教学模式,对教科书的顺序、结构进行适当的调整,将教学内容进行有跨度、有深度的重新整合,也可以对必修、选择性必修、选修的不同模块进行整合,设计出更具有探究意义的综合性学习主题。

——《普通高中历史课程标准 》

《纲要》与《选必》的融通可以引导学生以历史概念为核心,对历史发展中有前后关联的内容加以梳理,将分散在各专题中的相关内容整合起来,形成新的学习主题,或设计出更有意义的教学活动。

学术的精专化与学生思维的低幼化的矛盾

英国实行金本位制

1.15世界货币体系的形成

农业机械化、集约化、产业化

2.3现代食物的生产、储备与食品安全

交通工具及海陆空交通的发展

2.5工业革命与工厂制度

世界市场的形成

2.8世界市场与商业贸易

文官制度的建立

1.6官员的选拔与管理

近代西方法律制度的内容与实践

1.9法律与教化

影响世界的工业革命

2.11近代以来的城市化进程

城市化的演进、基础设施的发展

2.12水路交通的变迁

3.7近代殖民活动和人口的跨地域转移

1.18基层治理与社会保障

社区组织

2.13现代交通运输的新变化

大洋洲人口结构的改变

3.10近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

国际分工和贸易格局

工业革命推动了高效的官员录用制度?

工业革命后西方法律维护资产阶级利益,保障个人权利?

工业革命后通过国际间货币结算促进资本主义生产和世界经济的发展?

工业革命后各国探索社会救济的新方法?

工业革命后传统农业向现代农业转变?

工业革命后资本主义向全球扩张?

工业革命后工业生产逐渐向城市集中,乡村人口向城市转移?

工业革命催生现代交通工具,进而促进社会变迁?

工业革命后英国在澳大利亚的殖民活动?

工业革命后欧美国家寻求更多的原料产地和商品市场?

《选必》与《纲要》的融通(高二教学)

《纲要》与《选必》的融通(一轮复习)

非历史专业知识与历史教师知识面的矛盾

教科书浓缩概括性与学科素养落实的矛盾

庞大的信息量与极其有限的课时量的矛盾

学术的精专化与学生思维的低幼化的矛盾

融通教学现实困惑

高中历史必修与选择性必修的融通教学

——以“工业革命与工厂制度”为例

汇报提纲

一、融通教学的必要性

二、融通教学现实困惑

三、融通教学备课实践

概念解读:必修课程与选择性必修课程

历史必修、选择性必修、选修三类课程,构成高中历史课程的整体结构,具有关联性、层次性和渐进性。历史必修课程是共同基础,学生通过学习,掌握中国史和世界史的重要史事和发展脉络,基本形成对历史的整体认识;历史选择性必修课程是必修课程的递进与拓展,从三个主要领域呈现更为丰富多彩的历史内容,提高学生的学习兴趣,引领学生从多角度认识历史的发展与变迁;历史选修课程是在必修课程和选择性必修课程基础上的进一步延伸,通过专业理论和专业技能的学习,强化学生的史学专业基础。

——《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》

一、融通教学的必要性

什么是融通?

融,是融合;通,是贯通。

融是一种手段,通是一种目的。

德国人洪堡秉承“研究教学合一”的精神创办的柏林大学,促成大学职能的转变,将教学与研究结合在一起。

——选择性必修3第14课《文化传承的多种载体及其发展》

《选必》与《纲要》的融通(高二教学)

《纲要》与《选必》的融通(一轮复习)

二、融通教学现实困惑

“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”

———《普通高中历史课程标准》

非历史专业知识与历史教师知识面的矛盾

第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、 储备与食品安全

第二单元 生产工具与劳作方式

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 新科技革命与现代社会发展

第三单元 商业贸易与日常生活

第7课 古代的商业贸易

第8课 世界市场与商业贸易

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第五单元 交通与社会变迁

第12课 水陆交通的变迁

第13课 现代交通运输的新变化

第六单元 医疗与公共卫生

第14课 古代的疫病与医学成就

第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

非历史专业知识建议概述化处理,把这部分内容“读本化”,敢于“放手”。而《选必》和《纲要》“交集”的知识是重点,有的“交集”明显(如“工业革命”),有的交集隐晦(如“工厂制度”)。

三、融通教学备课实践

(一)选择性必修教学难点

1、初品:知识繁杂且分散式重复

选必2 第5课 《工业革命与工厂制度》

纲要下第10课 《影响世界的工业革命》

第一单元 食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、 储备与食品安全

第二单元 生产工具与劳作方式

第4课 古代的生产工具与劳作

第5课 工业革命与工厂制度

第6课 新科技革命与现代社会发展

第三单元 商业贸易与日常生活

第7课 古代的商业贸易

第8课 世界市场与商业贸易

第9课 20世纪以来人类的经济与生活

第四单元 村落、城镇与居住环境

第10课 古代的村落、集镇和城市

第11课 近代以来的城市化进程

第五单元 交通与社会变迁

第12课 水陆交通的变迁

第13课 现代交通运输的新变化

第六单元 医疗与公共卫生

第14课 古代的疫病与医学成就

第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景

二、工业革命的进程

三、工业革命的影响

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度

二、工业革命后生活方式的变化

2、细品:专业性强,不少内容须深入探究

“工厂制度”

“近代西方工厂制度与近代中国工厂制度”

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景

二、工业革命的进程(人们开始将机器、工人集中起来进行生产,工厂出现了。1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。……1785年,经过进一步改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。)

三、工业革命的影响(工业革命使生产组织与管理方式发生重大变革,建立了资本主义大工厂制度。随着工厂制度的发展,科学化的管理日益受到重视。……以工厂为中心形成了很多城市。)

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革。工厂出现了……随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成……工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变……19世纪中后期,清朝洋务派创办……近代企业,引进了西方的工厂制度……)

二、工业革命后生活方式的变化(工厂制度及蒸汽机车等交通工具出现以后,人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则……)

《必修课程》1.19 改变世界面貌的工业革命

通过了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

1、融通的前提:明确认识视角(《普通高中历史课程标准》)

《经济与社会生活》2.2 生产工具与劳作方式

了解劳动在社会生产中的作用,以及历史上劳动工具和主要劳作方式的变化;认识大机器生产、工厂制度、人工智能技术等对人类劳作方式及生活方式的影响;理解劳动人民对历史的推动作用,以及生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

(二)《选必》与《纲要》的融合策略(高二教学)

选必2第5课《工业革命与工厂制度》

学习要点:机器大生产、工厂制度及其对人类社会发展的革命性意义

水平1—2学习目标:能够运用相关材料,说明工厂制度的主要内容及其对工业生产迅速发展所起的作用;能够组织相关材料,多角度、辩证地解释机器大生产和工厂制度对人们社会生活的影响;能够选择典型案例,说明工业革命对近代中国经济与社会发展的重要影响。

水平3—4学习目标:能够结合世界史和中国近代史的相关知识,选择和组织相关材料,综合阐释工业革命对人类社会进程的影响。

1、融通的前提:明确认识视角(《学科教学指导意见》)

2、融通的关键:理清历史逻辑

“历史具有过去式的特点,许多历史事件的发生与发展我们无法亲身感受,但可以根据掌握的真实史料去推理、去论证,从而找出符合历史真实发展线索的‘理’,得出科学的结论。 同时,历史虽然具有不可重复性,但历史的规律是可以借鉴的,历史的现象是可以探究的,历史的事实是可以提炼的,而要做到这几点,我们必须依据‘理’———科学的思辨和严密的逻辑。 ”

——朱可.高中生史学逻辑的养成策略.历史教学(上半月刊)

教科书浓缩概括性与学科素养落实的矛盾

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(工厂、工厂制度、中国近代洋务企业和民族工业)

二、工业革命后生活方式的变化(城市化、交通、乡村、时间观念、文化教育、消极影响)

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景(英国:政治、农业资本主义、殖民扩张、手工工场、科学家)

二、工业革命的进程(成果、特点)

三、工业革命的影响(生产力、生产组织与管理方式、阶级结构、社会生活、世界面貌、社会问题)

选必2第5课 工业革命与工厂制度

一、机器大生产与工厂制度(工厂、工厂制度、中国近代洋务企业和民族工业)

二、工业革命后生活方式的变化(城市化、交通、乡村、时间观念、文化教育、消极影响)

科学的思辨和严密的逻辑?

“要深挖教科书的内容,在讲透历史事实的同时,学会对一些概括性结论进行学理上的溯源,从而更好地理解和把握这些概括性结论的实际内涵。”

——选择性必修2《经济与社会生活》主编杨共乐教授

一、工厂制度的条件

二、工厂制度的特征

三、工厂制度的影响

纲要下第10课 影响世界的工业革命

一、工业革命的背景(英国:政治、农业资本主义、殖民扩张、手工工场、科学家)

二、工业革命的进程(成果、特点)

三、工业革命的影响(生产力、生产组织与管理方式、阶级结构、社会生活、世界面貌、社会问题)

庞大的信息量与极其有限的课时量的矛盾

手工工场

“ 英国的手工工场发展发展水平较高,劳动分工细致,生产工具日趋专门化,工人的生产技术日益纯熟,为技术革命和机器发明提供了条件。”

——中外历史纲要下第10课

工厂制度的条件

1、工厂制的渊源:作坊制、家庭制、手工工场制

“ 工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化 ——选必2第5课

工业革命中工厂制的起源并非一朝一夕之功 ,工厂制生产的源头可以追溯到作坊制生产及家庭制生产 (第4课 “古代的生产工具与劳作”),而手工工场则提供了近代工厂的雏形 ,通过适度改造及引进机器后 , 手工工场大多直接过渡到近代工厂。

“ 通常都是先经过手工业生产,然后经过工场手工业生产的过渡阶段 ,最后到达工厂生产。” ——马克思《资本论》

“ 在英国 ,工厂成功的关键不在于欲望 ,而在于动力 ,即机器和引擎。在拥有这些东西之前,我们不可能有工厂,因为没有任何东西能让我们克服分散生产的成本优势。”

——刘金源,南京大学历史学系教授 《论近代英国工厂制的兴起》

2、工厂制的前提:技术变革

工厂的经济优势主要体现为使用了能加快工作速度的机器 ,使用了能带动机器高速运转的动力 。

“ 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。”

——(德)马克思、恩格斯《共产党宣言》,《马克思恩格斯文集》第二卷

(中外历史纲要下第10课“史料阅读”)

1771年,阿克莱特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端。采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。

1785年,经过进一步改进的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

———— 中外历史纲要(下)

水力的应用并未能从根本上解决机械化的动力问题,水力资源具有地理分布上的局限性和季节上的易变性,成为制约工厂制推广的“瓶颈”。

“生产流水线被广泛应用到生产过程中,各生产环节协同劳作,整个生产过程处于工厂主的监督管理之下,以保证生产效率与产品质量。”

——选必2第5课

工厂制度的特征

机械生产替代了人工劳动

资本和劳动力的集中,专业化分工

完整的管理制度和管理系统

“英国的手工工场发展发展水平较高,劳动分工细致,生产工具日趋专门化,工人的生产技术日益纯熟,为技术革命和机器发明提供了条件。”

——《中外历史纲要下》第10课

英国的手工工场已包含近代工厂制度的若干特征 。

“工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现了生产专业化。” ——选必2第5课

工厂制度的影响

近代中国的工厂制度

汉阳铁厂

是中国近代官办钢铁企业,1890年由张之洞主持在湖北汉阳龟山下动工修建。

19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南机器制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

——选必2第5课

——《中外历史纲要上》第17课

毛泽东说:“湖北的工业基础,如汉阳铁厂,纺织厂,兵工厂,京汉铁路,都是张之洞带头办的,”1890年诞生的汉阳铁厂,是当时中国第一家,也是最大的钢铁联合企业。从此,中国钢铁工业蹒跚起步,被西方视为中国觉醒的标志。汉阳铁厂从创办到衰落,走过48年的风风雨雨,被誉为中国钢铁工业的摇篮。

——于智伟《张之洞 近代工业"大帅"》

汉阳铁厂:官办(1890年)

官督商办(1896年)

商办(1908年)

天津永利碱厂

范旭东于1917年筹建的天津永利碱厂是中国最早的制碱厂。该厂生产的红三角牌纯碱曾闻名海内外。

——《中外历史纲要上》第17课

中华民国建立……以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起来。随着民族工业的迅速发展,中国产业工人的人数也急剧增加,成为不可忽视的社会力量。

——《中外历史纲要上》第20课

民族工业:洋务运动中后期

甲午战争后

中华民国建立后

(嘉兴市2023~2024学年第一学期期末检测)25.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

1771年阿克莱特在克莱普顿建立第一个现代意义上的“工厂”。由此,一种新型的工业组织形式就出现了,它的本质不在于使用机器,而是创造了一种新的工作场所。在这样一个工作场所中,工人们听从机器指挥,随机器的转动有节奏地劳动。在这个工作场所中,工人们必须是守纪律的,按固定的工作时间上班下班,一个工人不按时就会延误整个工序,因此他们必须养成集体劳动的习惯,不可以自由散漫。工厂制最早在纺织业出现,后来蒸汽动力取代水力,工厂也就从乡村搬进了城市,并很快向各行各业扩展。许多不能使用机器的行业也采用这种新的生产组织形式,将生产流程重新安排。……工厂化数十倍地加快了生产速度,因为分工本身就可以是生产力。

——钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二

阅读材料一、二,围绕“工厂”自拟一个题目,并结合相关史实,写一篇历史小论文。(要求:立论正确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

标题示例:

工厂制推动生产力大发展;

工厂:改变人类的劳作方式;

工厂的出现加速了城市化;

工厂制促进近代中国民族工业发展等。

(三)《纲要》与《选必》的融合策略(一轮复习)

对历史教学内容的整合,还可以根据学生的学习情况,运用主题教学、问题教学、深度教学、结构—联系教学等教学模式,对教科书的顺序、结构进行适当的调整,将教学内容进行有跨度、有深度的重新整合,也可以对必修、选择性必修、选修的不同模块进行整合,设计出更具有探究意义的综合性学习主题。

——《普通高中历史课程标准 》

《纲要》与《选必》的融通可以引导学生以历史概念为核心,对历史发展中有前后关联的内容加以梳理,将分散在各专题中的相关内容整合起来,形成新的学习主题,或设计出更有意义的教学活动。

学术的精专化与学生思维的低幼化的矛盾

英国实行金本位制

1.15世界货币体系的形成

农业机械化、集约化、产业化

2.3现代食物的生产、储备与食品安全

交通工具及海陆空交通的发展

2.5工业革命与工厂制度

世界市场的形成

2.8世界市场与商业贸易

文官制度的建立

1.6官员的选拔与管理

近代西方法律制度的内容与实践

1.9法律与教化

影响世界的工业革命

2.11近代以来的城市化进程

城市化的演进、基础设施的发展

2.12水路交通的变迁

3.7近代殖民活动和人口的跨地域转移

1.18基层治理与社会保障

社区组织

2.13现代交通运输的新变化

大洋洲人口结构的改变

3.10近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

国际分工和贸易格局

工业革命推动了高效的官员录用制度?

工业革命后西方法律维护资产阶级利益,保障个人权利?

工业革命后通过国际间货币结算促进资本主义生产和世界经济的发展?

工业革命后各国探索社会救济的新方法?

工业革命后传统农业向现代农业转变?

工业革命后资本主义向全球扩张?

工业革命后工业生产逐渐向城市集中,乡村人口向城市转移?

工业革命催生现代交通工具,进而促进社会变迁?

工业革命后英国在澳大利亚的殖民活动?

工业革命后欧美国家寻求更多的原料产地和商品市场?

《选必》与《纲要》的融通(高二教学)

《纲要》与《选必》的融通(一轮复习)

非历史专业知识与历史教师知识面的矛盾

教科书浓缩概括性与学科素养落实的矛盾

庞大的信息量与极其有限的课时量的矛盾

学术的精专化与学生思维的低幼化的矛盾

融通教学现实困惑

同课章节目录