第10课《往事依依》课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

主讲人:苏老师

10 往事依依

新课导入

童年是人生中最珍贵的阶段之一,它不仅对我们的成长起着决定性的作用,也会在我们的内心深处留下深刻的印记。在这个阶段里,一个幸福的童年会潜移默化地影响一个人的一生,给人带来积极的影响和良好的生活态度。

大家都有自己的童年回忆,被称为人民教育家的于漪老师也有自己的成长回忆。

今天,让我们一起步入于漪老师的《往事依依》,走进她的成长生活。

“依依”指“萦绕胸怀,十分留恋”,表明作者对往事充满着深深的留恋之情,奠定了全文的感情基调。

往事依依

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经·小雅·采薇》

简要了解作者,积累“徜徉、历历在目、眼花缭乱”等常考词语。

默读课文,梳理文章思路及内容,结合关键句把握文章中心。(重点)

品味本文优美生动的语言,体会文章字里行间蕴含的丰富情感。(难点)

认识文学作品对人成长的意义,培养主动阅读优秀文学作品的习惯,培养热爱大自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情。

学习目标

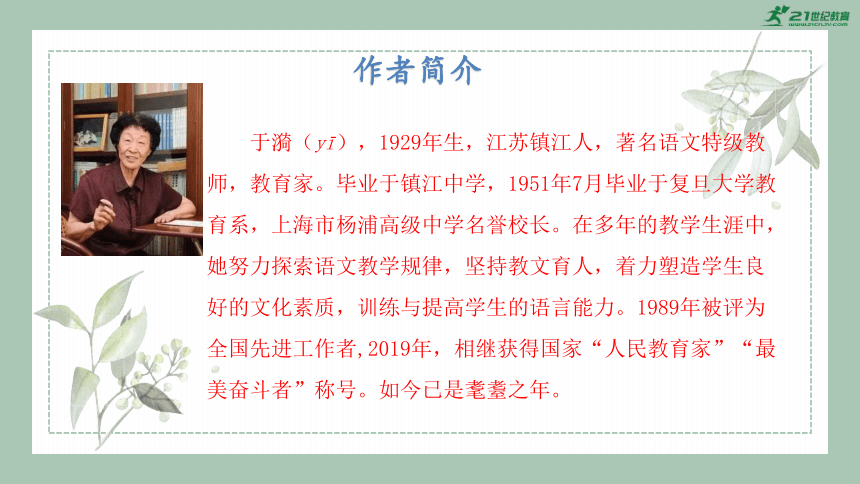

作者简介

于漪(yī),1929年生,江苏镇江人,著名语文特级教师,教育家。毕业于镇江中学,1951年7月毕业于复旦大学教育系,上海市杨浦高级中学名誉校长。在多年的教学生涯中,她努力探索语文教学规律,坚持教文育人,着力塑造学生良好的文化素质,训练与提高学生的语言能力。1989年被评为全国先进工作者,2019年,相继获得国家“人民教育家”“最美奋斗者”称号。如今已是耄耋之年。

第一部分(1):点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

第二部分(2—7):文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。

第三部分(8):结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

整体感知

一、划分课文的段落层次,并归纳各段的大意。

整体感知

二、作者回忆了几件往事,哪几件?重点写了哪件事?

小时候看画和《水浒传》插图

学生时代读《千家诗》

两位国文老师诵读诗歌的情状

老师关于读书的教导

(1)看图画

内容:家里的山水画和《评注图象水浒传》。

感受:百看不厌,“徜徉于山水之间”,身临其境,津津有味。

(2)读诗歌

内容:四季景色“万紫千红总是春”,“春城无处不飞花”,“绿树阴浓夏日长”,“五月榴花照眼明”,“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟”,“梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评童”,“红紫芳菲”“橙黄橘绿”,“黄鹂鸣翠柳”“白鹭上青天”。

感受:令人眼花缭乱,心旷神怡,脑海里常常浮现五彩纷呈的世界,沉浸在美的享受中,生活情趣浓浓郁郁。

三、作者回忆的几件往事带给她怎样的感受?

整体感知

(3)听讲课:(两位老师)

①国文教师:

内容:朗读《南乡子·登京口北固亭有怀》时头与肩膀左右摇摆着,真是慷慨悲歌。

感受:爱国情怀油然而生,每次登上北固楼望着滚滚长江水,回顾千古兴亡事,总是感慨万端。

②代课的国文老师:

内容:教田汉《南归》诗的时候,深深感动的神情凝注在眼睛里。

感受:被深深感动了,至今难忘。

整体感知

(4) 聆教诲

内容:“你们光念几篇课文是远远不够的,课外要有计划地认认真真读点好书;多读书,读好书,能丰富知识,增添智慧,成为一个志趣高尚的人。” 感受:一生受用不尽。

整体感知

看图画——有身历其境之妙——热爱自然

读诗歌——领略祖国风物之美——爱国、爱美、爱生活

听讲课——使我深受感动——爱中外小说

聆教诲——使我铭刻在心——热爱文学

四、往事带给于漪哪些影响?

整体感知

探究内容

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

一、作者在第2段写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

我见过我国最大的瀑布——云贵高原上的黄果树瀑布,瀑布以上,河谷宽阔,稻田纵横;从岩壁上直泻而下的瀑布,如雷声轰鸣,山回谷应,气势非凡,雄伟壮观;瀑布以下,则河流深切,峡谷险峻。

同学们见过哪些自然风光?请仿照作者的用语,写一段文字。

探究内容

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

二、作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉……犹如身历其境,真是津津有味。

探究内容

承上启下

概述读书给学生时代的生活带来很大的乐趣,引出对读《千家诗》的美好回忆。“编织我美丽的生活花环”与“让人看不上眼”形成鲜明对比,显示了石印本《千家诗》的魅力。

三、第四段写的是读《千家诗》的情景,那么第三段又有什么作用呢?

探究内容

探究内容

表现出老师读书时的沉浸、陶醉,教学富有感情,朗读慷慨激昂,感染着我们。

记得一次教辛弃疾的词《南乡子·登京口北固亭有怀》,老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

①国文老师

四、请细读第5段,分析两位老师教学风格,说说你更偏向于哪一位老师,为什么

探究内容

这两位老师带给了作者很深的印象,培养了作者读书的兴趣,正是这种兴趣促使作者阅读更多的书籍,开阔了自己的眼界,提升了自身。

“凝注”写出了老师教学的专注,富有深情,学生的“鸦雀无声,被感动了”也能从侧面展现出来,国文老师朗诵卓越,朗读使学生身临其境。

有一次,教到田汉《南归》中的诗……老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂课鸦雀无声,大家都被深深感动了。

②代课的国文老师

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

五、文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

探究内容

探究内容

一方面,启发青少年要爱生活,爱自然,爱祖国,做一名懂得生活的人;另一方面,勉励青少年要多读书,读好书,成为一个志趣高尚的人。

六、分析文章最后一段,于老师写作这篇文章想通过回忆往事给青少年什么建议?

本文于漪老师回忆了她初中时代的几件往事,回顾了自己对文学的用心,抒写了作者热爱生活、热爱祖国的深情,并告诉青少年要多读书,读好书,要热爱文学。

课堂总结

本文通过对童年及初中求学生涯中一些常萦绕胸怀而十分留恋的往事的回忆,抒写了作者热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。

主旨归纳

谢谢您的聆听

主讲人:苏老师

主讲人:苏老师

10 往事依依

新课导入

童年是人生中最珍贵的阶段之一,它不仅对我们的成长起着决定性的作用,也会在我们的内心深处留下深刻的印记。在这个阶段里,一个幸福的童年会潜移默化地影响一个人的一生,给人带来积极的影响和良好的生活态度。

大家都有自己的童年回忆,被称为人民教育家的于漪老师也有自己的成长回忆。

今天,让我们一起步入于漪老师的《往事依依》,走进她的成长生活。

“依依”指“萦绕胸怀,十分留恋”,表明作者对往事充满着深深的留恋之情,奠定了全文的感情基调。

往事依依

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

——《诗经·小雅·采薇》

简要了解作者,积累“徜徉、历历在目、眼花缭乱”等常考词语。

默读课文,梳理文章思路及内容,结合关键句把握文章中心。(重点)

品味本文优美生动的语言,体会文章字里行间蕴含的丰富情感。(难点)

认识文学作品对人成长的意义,培养主动阅读优秀文学作品的习惯,培养热爱大自然、热爱生活、热爱祖国的思想感情。

学习目标

作者简介

于漪(yī),1929年生,江苏镇江人,著名语文特级教师,教育家。毕业于镇江中学,1951年7月毕业于复旦大学教育系,上海市杨浦高级中学名誉校长。在多年的教学生涯中,她努力探索语文教学规律,坚持教文育人,着力塑造学生良好的文化素质,训练与提高学生的语言能力。1989年被评为全国先进工作者,2019年,相继获得国家“人民教育家”“最美奋斗者”称号。如今已是耄耋之年。

第一部分(1):点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

第二部分(2—7):文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。

第三部分(8):结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

整体感知

一、划分课文的段落层次,并归纳各段的大意。

整体感知

二、作者回忆了几件往事,哪几件?重点写了哪件事?

小时候看画和《水浒传》插图

学生时代读《千家诗》

两位国文老师诵读诗歌的情状

老师关于读书的教导

(1)看图画

内容:家里的山水画和《评注图象水浒传》。

感受:百看不厌,“徜徉于山水之间”,身临其境,津津有味。

(2)读诗歌

内容:四季景色“万紫千红总是春”,“春城无处不飞花”,“绿树阴浓夏日长”,“五月榴花照眼明”,“青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟”,“梅雪争春未肯降,骚人搁笔费评童”,“红紫芳菲”“橙黄橘绿”,“黄鹂鸣翠柳”“白鹭上青天”。

感受:令人眼花缭乱,心旷神怡,脑海里常常浮现五彩纷呈的世界,沉浸在美的享受中,生活情趣浓浓郁郁。

三、作者回忆的几件往事带给她怎样的感受?

整体感知

(3)听讲课:(两位老师)

①国文教师:

内容:朗读《南乡子·登京口北固亭有怀》时头与肩膀左右摇摆着,真是慷慨悲歌。

感受:爱国情怀油然而生,每次登上北固楼望着滚滚长江水,回顾千古兴亡事,总是感慨万端。

②代课的国文老师:

内容:教田汉《南归》诗的时候,深深感动的神情凝注在眼睛里。

感受:被深深感动了,至今难忘。

整体感知

(4) 聆教诲

内容:“你们光念几篇课文是远远不够的,课外要有计划地认认真真读点好书;多读书,读好书,能丰富知识,增添智慧,成为一个志趣高尚的人。” 感受:一生受用不尽。

整体感知

看图画——有身历其境之妙——热爱自然

读诗歌——领略祖国风物之美——爱国、爱美、爱生活

听讲课——使我深受感动——爱中外小说

聆教诲——使我铭刻在心——热爱文学

四、往事带给于漪哪些影响?

整体感知

探究内容

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

一、作者在第2段写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

我见过我国最大的瀑布——云贵高原上的黄果树瀑布,瀑布以上,河谷宽阔,稻田纵横;从岩壁上直泻而下的瀑布,如雷声轰鸣,山回谷应,气势非凡,雄伟壮观;瀑布以下,则河流深切,峡谷险峻。

同学们见过哪些自然风光?请仿照作者的用语,写一段文字。

探究内容

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

二、作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉……犹如身历其境,真是津津有味。

探究内容

承上启下

概述读书给学生时代的生活带来很大的乐趣,引出对读《千家诗》的美好回忆。“编织我美丽的生活花环”与“让人看不上眼”形成鲜明对比,显示了石印本《千家诗》的魅力。

三、第四段写的是读《千家诗》的情景,那么第三段又有什么作用呢?

探究内容

探究内容

表现出老师读书时的沉浸、陶醉,教学富有感情,朗读慷慨激昂,感染着我们。

记得一次教辛弃疾的词《南乡子·登京口北固亭有怀》,老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

①国文老师

四、请细读第5段,分析两位老师教学风格,说说你更偏向于哪一位老师,为什么

探究内容

这两位老师带给了作者很深的印象,培养了作者读书的兴趣,正是这种兴趣促使作者阅读更多的书籍,开阔了自己的眼界,提升了自身。

“凝注”写出了老师教学的专注,富有深情,学生的“鸦雀无声,被感动了”也能从侧面展现出来,国文老师朗诵卓越,朗读使学生身临其境。

有一次,教到田汉《南归》中的诗……老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂课鸦雀无声,大家都被深深感动了。

②代课的国文老师

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

五、文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

探究内容

探究内容

一方面,启发青少年要爱生活,爱自然,爱祖国,做一名懂得生活的人;另一方面,勉励青少年要多读书,读好书,成为一个志趣高尚的人。

六、分析文章最后一段,于老师写作这篇文章想通过回忆往事给青少年什么建议?

本文于漪老师回忆了她初中时代的几件往事,回顾了自己对文学的用心,抒写了作者热爱生活、热爱祖国的深情,并告诉青少年要多读书,读好书,要热爱文学。

课堂总结

本文通过对童年及初中求学生涯中一些常萦绕胸怀而十分留恋的往事的回忆,抒写了作者热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。

主旨归纳

谢谢您的聆听

主讲人:苏老师

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首