山东省新高考联盟2025届高三上学期10月联考语文试题 (无答案)

文档属性

| 名称 | 山东省新高考联盟2025届高三上学期10月联考语文试题 (无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 55.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

试卷类型:A

山东新高考联合质量测评10月联考试题

高 三 语 文 2024.10

本卷满分150分,考试时间150分钟

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在草稿 纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I (本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

今人用时钟观察时间,古人也有“时钟”:以天空为钟面,以日月为指针,月往日来,是 空间的位移,也是时间的流动。《周易》说:“观乎天文,以察时变。”先民造字,通过太阳的 方位、月相的盈亏,转喻循环往复的时间。

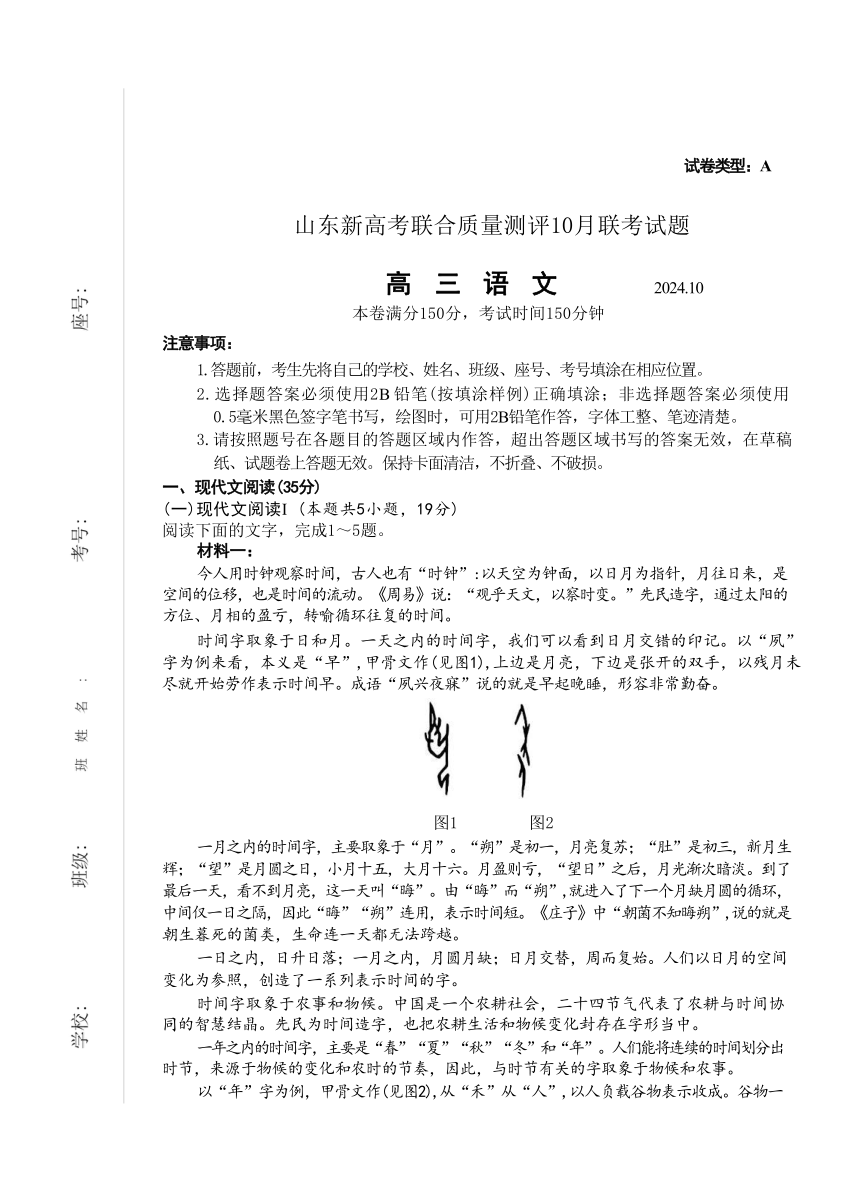

时间字取象于日和月。一天之内的时间字,我们可以看到日月交错的印记。以“夙” 字为例来看,本义是“早”,甲骨文作(见图1),上边是月亮,下边是张开的双手,以残月未 尽就开始劳作表示时间早。成语“夙兴夜寐”说的就是早起晚睡,形容非常勤奋。

图1 图2

一月之内的时间字,主要取象于“月”。“朔”是初一,月亮复苏;“肚”是初三,新月生 辉;“望”是月圆之日,小月十五,大月十六。月盈则亏,“望日”之后,月光渐次暗淡。到了 最后一天,看不到月亮,这一天叫“晦”。由“晦”而“朔”,就进入了下一个月缺月圆的循环, 中间仅一日之隔,因此“晦”“朔”连用,表示时间短。《庄子》中“朝菌不知晦朔”,说的就是 朝生暮死的菌类,生命连一天都无法跨越。

一日之内,日升日落;一月之内,月圆月缺;日月交替,周而复始。人们以日月的空间 变化为参照,创造了一系列表示时间的字。

时间字取象于农事和物候。中国是一个农耕社会,二十四节气代表了农耕与时间协 同的智慧结晶。先民为时间造字,也把农耕生活和物候变化封存在字形当中。

一年之内的时间字,主要是“春”“夏”“秋”“冬”和“年”。人们能将连续的时间划分出 时节,来源于物候的变化和农时的节奏,因此,与时节有关的字取象于物候和农事。

以“年”字为例,甲骨文作(见图2),从“禾”从“人”,以人负载谷物表示收成。谷物一

年收获一次,收获是一个农事周期节点,因此“年”由“收成”义引申指“一年时间”。尽管 “年”不是为“一年时间”义造的专字,但也可从词义发展看出时间义与农业生产的关联。 今天的“年”还有另外一个时间义,就是春节,中国人把一年中最重要的节日叫“过年”,也 和农业社会庆祝谷物收成并祈祷来年五谷丰登有关。

时间无形,所有时间字,都取象于有形的空间,在词义发展中,有大量时空关联,许多 古文字形体,就是对时间空间化的具象化表现和中国式表达。

(摘编自齐元涛《汉字中的时空观念》)

材料二:

中华文明源远流长,悠久而持续。这个特点是如何形成的 我们的文明为什么能够从未间断 从中华文明的核心要素汉字可以窥见一斑。汉字是以记录汉语为主并具有多种功能的书写符号系统,是表意文字体系的典型代表。中华文明的连续性,突出表现在汉 字的延续性上,汉字超越了传统与现代的界限,一直使用至今。

汉字极大增强了中华民族的凝聚力。中国地大物博,民族语言有很多种,统一的文字 构筑了国家统一和民族融合的重要基础。秦始皇实行“书同文字”的政策,保证了政令的传达和思想文化的统一;秦朝之后,汉字又经历了漫长的字体演变,虽然朝代更替,但作为通用文字的传统再未动摇;北魏孝文帝推行汉化改革,将汉语确立为官方语言,要求学汉语、用汉字、穿汉服,促进了民族融合。

中华民族不是单纯的人种血缘的融合,而是文化认同的实体,汉字在中华民族形成发 展过程中发挥着重要作用。世界上使用表音文字的国家,不论是罗马帝国还是查理曼帝国,一旦分裂为使用更小的表音文字系统的民族国家,就很难再统一为一个文化连续的国 家。中国则不同,在这片大地上,朝代有更迭、政权有更替,但是文字一致、文化相通,分久 必合,永远是统一战胜分裂,这种特性与汉字的超语言功能密切相关。汉字不是通过直接 表达语音的编码方式记录语言,而是通过以表意为基础的多种编码形式记录汉语,这样就 使其具有两个特点:一方面可以准确记录语言,汉字可以记录各个时代的口语,可以形成 书面语,使语言更加严谨;另一方面,汉字可以超越方言,不同时代、不同地域,不论读什么 音,其意义不仅历史连续,而且社会共知。

中华文明的传承和延续主要依靠文字记录、典籍保存。比如,甲骨文记录了商朝时期 的祭祀、打猎、战役、农业、问病和天气等;金文记录了周代的经济、政治、文化、军事和社会生活。纵观世界文明史,在许多使用表音文字的国家,政权一旦由外族统治者取代,文字记录的语音语义大都发生彻底变化,当然不会有不间断的历史记载。然而在中国,前朝灭亡,后朝仍然使用同一个文字系统,递传几朝依旧是同一个文字系统,前后识读没有障碍,因而数千年来文明历史记载从无间断,各种文献丰富多样、传承有序。

汉字中蕴藏着中华文化的基因密码,很多汉字本身记录了当时人们的生产生活状态 透过这些汉字,我们能够感受到先人的生活乃至其时的心理状态。因此,中国人历来对文 字怀有敬畏之情, 一方面体现为汉字演变中的继承关系,另一方面体现为后代对前代文 献、书法的保存和传承。

汉字彰显着中华文化的独特神韵。中国的文学不仅仅是语言的艺术,也是文字的艺术。我们读唐诗“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”时,只能是线性读出两句诗来,如果书写成:

窗含西岭千秋雪, 门泊东吴万里船.

这样一来,我们就看到了另外一种非线性结构:门对窗、泊对含、东对西……名词对名 词,动词对动词,这种对仗是非线性的视觉结构。诗不仅是读的,也是看的。

汉字在一次次字体演变中不断焕发生机,成为所有古老的自源文字中从来没有中断 过的文字系统,使得博大精深的中华文化得以完整记录、保存和传承。汉字体系犹如定海 神针,维系了中华文化的根脉,推进了中华文明的传承发展。

(摘编自李守奎《汉字与中华文明传承》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.从材料一《周易》中的“观乎天文,以察时变”,可以看出先民注意到日月变化与时间的密切关联,通过观察天文现象来感知时间变化。

B.材料一中“朔”“脚”“望”“晦”等字,对应月相的不同阶段以及这些阶段所代表的时间意义,体现出月相与时间的对应关系。

C.材料二中秦始皇“书同文字”的政策,以及北魏孝文帝的汉化改革等例子,论证了汉字在构筑国家统一和民族融合中的基础作用。

D. 材料二中用诗句的不同排列方式,说明线性读出诗句能感受韵律美,而非线性结构

体现词性对应,更能彰显汉字的独特神韵。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.正是物候变化与农业生产之间有着密切的内在联系,决定了汉字的词义发展必须紧密围绕日月变化和农事物候展开。

B.许多古文字形体是对时间空间化的具象化表现,得益于古人对事物变化的细致观察,体现出对时间和空间的独特理解。

C.材料二运用“定海神针”一词,有意强调汉字体系的稳定性,突出其在中华文化传承和维系中华文化根脉中的重要作用。

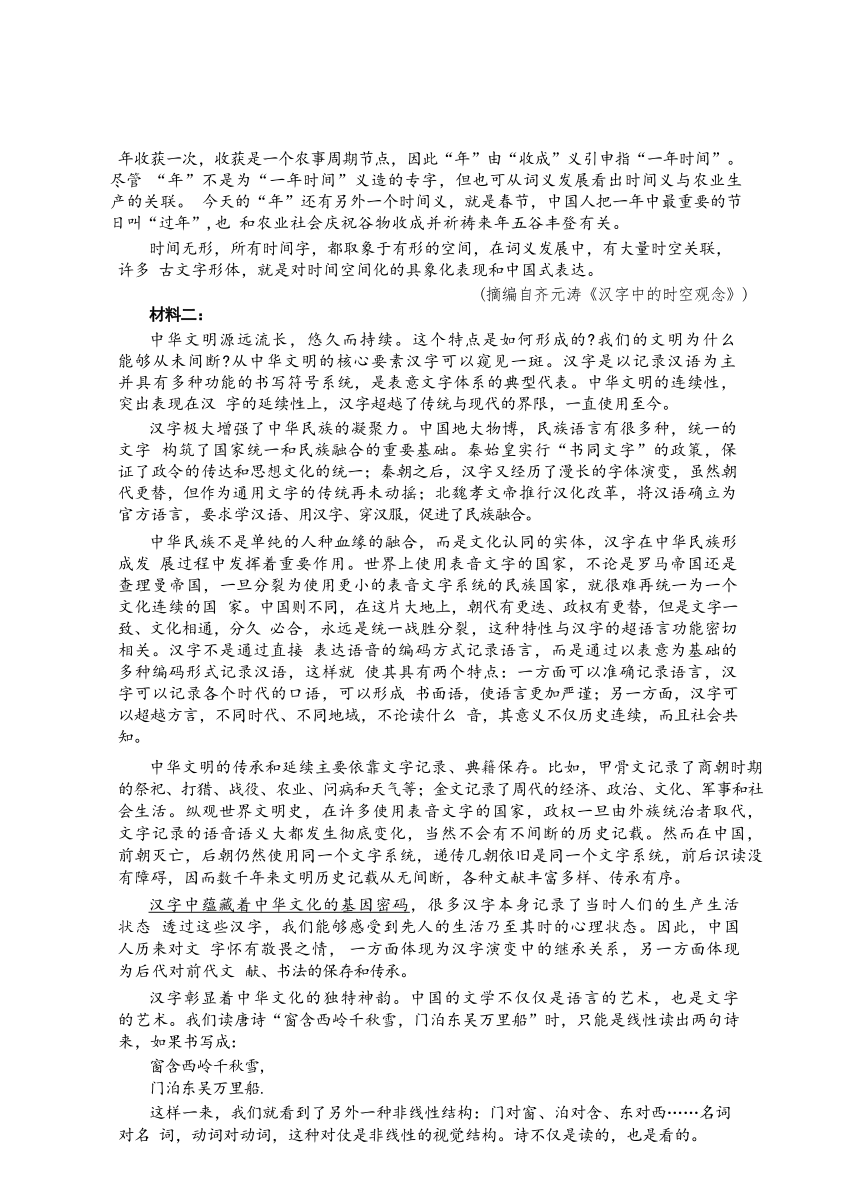

D. 从图3中“众”字的构形可以看出,“众”字由多个人和太阳构成,会意多人在烈日下劳作,由此产生许多人的含义。

太阳(日) —

三个侧面人形

图 3

3.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.材料一甲骨文等古文字形体具体实例的展示,生动形象,能够让读者了解到古人对时间的独特感知和表达方式。

B.材料二将西方国家与中华文明在朝代更迭后文字的不同结果进行对比,突出了汉字具有表意且更在于表音的独特优势。

C.文本使用“中国式表达”“源远流长”“凝聚力”“传承有序”等大量词汇,体现出对中华文化生命力的坚定信心。

D.两则材料均采用总分总结构,前者以古人观察时间切入,以时间字空间化表达的观点作结;后者以汉字延续性切入,以对汉字重要地位的评价作结。

4.材料二中说“汉字中蕴藏着中华文化的基因密码”,请从材料一中找出相关依据,并举例说明。(4分)

5.在文化传承发展座谈会上,习近平总书记指出中华文明的突出特性之一就是连续性。请结合材料,从汉字延续性的角度分析中华文明具备这一特性的原因。(6分)

高三语文试题第3页(共8页)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分) 阅读下面的文字,完成6~9题。

呦呦鹿鸣

吴 越

多吉把我从火车站捞出来的时候,我正站在一道铁栅栏旁找出站口。不知道怎么形 容,从来没来过这种小地方,没有检票员也没有安全门,原来踏上月台的那一刻,手里那张 火车票就已经达成了全部使命。

我跟着多吉奔袭了三十多里地到了他的驻地,他推开红砖瓦小院的门,露出空旷的营房。 我很惊讶:“这里居然就你一个人吗 ”

“你以为 我们可是人手很紧的!”多吉瞥了我一眼,“现在你来了,正好给我搭个伴儿。”

我算是明白了,为啥多吉会不遗余力地怂恿了我大半年。一时间有种莫名的失落涌 上心头,我那时是真的觉得,也许这个地方其实也没有我存在的位置。

多吉像是看出了我的心思:“来,我给你点好东西!”他拉着我往院子的后面去,甚至没 让我先把行李放下,我们跬过好几条小溪,穿过云杉、红松和白桦的小树林,爬上一个山 包。顺着多吉指的方向,我的眼前突然温热地一亮,满眼都是绵延的群山、森林与沟壑,那 一瞬间,我心里仿佛有些东西被放下了。

“你看,这是长白山!”他笑嘻嘻地说,“现在,这都是你的了!” 然后他认真地看着我,眼睛里有星辰的光彩。

“阿朗,你也会喜欢上这里的,我保证。”当天晚上,多吉就出去工作了,他说,他忙着去 给母猪接生。他让我老实在家待着,如果嫌闷,就去他之前带我去的山麓,那里有他垦出 来的几畦菜地。

第二天一大早,我便出门了,我匆匆赶往山上,终于在群山之间,找到了那片静谧的田地。

我花了些力气,把丝瓜架子上的破篾席拆了下来,就着阳光最好的空地一铺,便躺了 下来,我只想在阳光下面好好睡一觉。不得不说,长白山的阳光有种别样的魔力,晒在身 上暖洋洋的,就着泥土和森林的香气。就在我睡得正香的时候,隐约听到身边有些寒寒窣 窣的声音,我突然反应过来,我现在不在大城市的写字楼里,我在长白山,身边有一只饥肠 辘辘的东北虎这很合理吧 这么一想,我的睡意与燥热全无,冷汗瞬间就下来了。于是猛 地把身上的席子一掀,张牙舞爪,发出“啊——”的一声怪叫。一只身形小小的、有着板栗 色毛皮的小家伙四腿一软,一个劈叉坐到地上,随后又像根弹簧一样蹦起来,飞也似的逃 走了,一边卷起飞扬的尘土,一边叫着:“汪!汪!”

“有一种小鹿,”我把正在家里补觉的多吉拍了起来,他揉着惺忪的睡眼,一脸生无可 恋地看着我比划,“这么大,这么高,会狗叫!”

多吉歪着头思考了片刻:“噢,傻狍子啊!不过野生动物是很少会到人类的地盘上活 动的,看来你和长白山挺搭,这么快就交到朋友了。”

谁要和傻狍子交朋友 肯定是多吉太久没打理菜地,荒芜到被野生动物占领了。

我虽然满口这样说着,心里还是莫名涌过一丝暖意。有个傻朋友不是坏事,我有过很 多顶顶聪明的朋友,可是现在,肯陪着我的还是傻里傻气的多吉。

我给它取名叫小鸣,因为我发现它只有在遇到危险的时候才会发出狗叫,大部分时 候,它的叫声都是“呦呦”的,呦呦鹿鸣。那时我到长白山也差不多有两个月了,我渐渐习 惯了这里,熟悉山林、熟悉田地、熟悉流水和嘎嘎叫的鹅。短短两个月,大城市的生活已经 像一个埋藏在远古的梦,变得无比遥远。

我与小鸣的关系日渐亲密。不过多吉告诉我说,雄狍子的头上会有一对角,这么说, 我的小鸣其实是一名“少女”。

转眼便过年了。长白山下的小镇,不像城里到处挂着彩灯,但皑皑的白雪与树上冒出

的芽苞似乎有一种别样的年味,那是告别严冬,迈向春天、迈向生机的气息,是在城市的霓

虹灯里体会不到的。

多吉问我:“你不回家吗 ”

我摇摇头,如今哪儿才算我的家呢 我问多吉:“你呢 ”

他理直气壮地瞅了我一眼:“回家 这会儿可是母猪怀崽儿的关键时候,我走了,谁给

它们授孕呢 ”

这话讲完我和他都沉默了。

一会儿,多吉笑了:“你太不了解我了,你知道我为什么来当这个猪馆儿吗 ” 他接着纠正道:“不对!是兽医志愿者!”

“现在这长白山下的养猪户,十有八九,从前都是猎户!后来政府封了山,他们才都改

了行!”

我暗暗吃了一惊,原来是这样,多亏政策好,我才能够遇到小鸣!

“可是呢!叫猎户们放下枪容易,叫他们改行难啊!那些猎户,祖祖辈辈都靠打猎为生,你不为他们指条路,悉心引导,他们还是只能向大山索取……所以,你现在明白了吗 ”

我眼里这个发了福的多吉,此刻突然变得高大起来。

“你看,在长白山,人、动物、树还有山,所有的命运都是相连的,在长白山啊,生活很不

容易呢!”

我有好多天没看见小鸣了,只是这次我的焦虑少了好多,它是野生动物,它属于大自然,我爱它,所以必须接受它。放下那些自以为是的控制,去感受、去接纳,我夜里不再失眠了,我想我那时是真的从城市里走出来了。

四月的一天傍晚,我拔完田里的杂草,正准备回去,一回头,看见小鸣突然站在我身后。我吓了一跳,刚想责备两句,突然发现它的神情很不正常,仔细一瞧,它浑身瑟瑟发抖,有一些透明的液体顺着它的后腿淌到地上。凭我这几个月跟着多吉出诊的经验,我知道坏了!它要生了。

我安抚着小鸣,让它在这里等我,然后用最快的速度往家跑。我们赶到菜地的时候,小鸣已经站不起来了,它趴在刨出来的坑里,呦呦地叫着,多吉摸着它的脑袋:“闺女,等着,你大舅这就来帮你!”

“呦呦!”小狍子轻轻地叫着,我们就跟跑完了马拉松似的,如释重负地躺倒在初春的菜地里,满脸都是藏不住的笑容。那时天已经黑了,漫天的星斗眨呀眨呀,可好看了。

“阿朗,生命很有意思,对不对 ”多吉朝我侧过脸来,我重重地点点头。多吉又淡淡地说:“所以,请不要再轻易地放弃了。”

我沉默了,拼命地睁着眼睛望着天上的星星。

突然,我的手上传来一些温凉的触感,我转过头,发现是小鸣,它已经恢复了精神,正低着头舔我的手腕,那里原本刺眼的那道疤痕,仿佛雪一般融化、消融。一整条银河亮堂了起来。

那时,我的心,也悄然融化在灿烂的夜空里。

(摘编自吴越《呦呦鹿鸣》,有删改) 6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A. 全文以“我”与小鸣的行为往来为线索,写了“我”在长白山的经历,以及对新环境的适应和感悟。

B. 文本第三段“惊讶”一词,写出了“我”在看到多吉空旷的驻地仅有一人后内心的失落。

C. 多吉有责任心和奉献精神,对生命充满热爱,深深地影响着“我”,是“我”心灵的“领路人”。

D.文中画线句连用三个“熟悉”,突出了“我”对新环境的悦纳感,与逐渐“遥远”的城市 生活形成对比。

7.关于文中田地独处这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 段落中的“阳光最好的空地”,不仅是一个简单的场所描述,更是营造了一种宁静、温 馨的氛围。

B.“拆了下来”“一铺”“一躺”等动作描写,生动展现了“我”初到此地、开始融入新环境的 姿态。

C.此刻的放松与融入,“我”彻底放下了心中的包袱,摆脱了迷茫与失落,开始享受这份 宁静与自由。

D.文本写“我”和小狍子的初次照面,颇具匠心,我受到小狍子惊吓后的反应,也使得小 家伙受到惊吓。

8.小说题目“呦呦鹿鸣”意蕴丰富,请结合文本简要概括。(4分)

9.文章结尾部分展现了一幅星空下的画面图景,这样设计有何艺术效果 请结合文本简 要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。 材料一:

世之学者说人主,不曰乘威严之势以困奸邪之臣,而皆曰仁义惠爱而已矣!今世主皆 轻释重罚严诛,行爱惠,而欲霸王之功,亦不可几也。故善为主者,明赏设利以劝之,使民 以功赏而不以仁义赐;严刑重罚以禁之,使民以罪诛而不以爱惠免。是以无功者不望,而 有罪者不幸矣。伊尹得之,汤以王;管仲得之,齐以霸;商君得之,秦以强。此三人者,皆明 于霸王之术,察于治强之数,而不以牵于世俗之言;适当世明主之意,则有直任布衣之士, 立为卿相之处;处位治国,则有尊主广地之实:此之谓足贵之臣。有忠臣者,外无敌国之 患,内无乱臣之忧长安于天下而名垂后世所谓忠臣也。若夫豫让为智伯臣也,上不能说人 主使之明法术度数之理以避祸难之患,下不能领御其众以安其国;及襄子之杀智伯也,豫 让乃自黔劓,败其形容,以为智伯报襄子之仇。是虽有残刑杀身以为人主之名,而实无益 于智伯若秋毫之末。此吾之所下也,而世主以为忠而高之。

(节选自《韩非子》)

材料二:

立身事主,君子当竭尽智谋,忠告善道,保治于未然。盖尝因而论之:豫让臣事智伯, 及赵襄子杀智伯,让为之报仇。让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉。观斩衣往三 跃,襄子责以不死于中行氏,而独死于智伯。让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报 之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让有余憾矣。

当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者正宜陈力就列,谆谆然而告之,谆切恳至, 谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之。三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。伯虽顽冥不灵, 感其至诚,庶几复悟。和韩、魏,释赵围,保全智宗,守其祭祀。若然,则让虽死犹生也,岂 不胜于斩衣而死乎 让于此时,曾无一语开悟主心。智伯既死,而乃不胜血气之悻悻,甘 自附于刺客之流。虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣。

(节选自方孝孺《方正学先生集》) 【注】斩衣:豫让谋刺赵襄子未遂,拔剑击斩其衣,以示为主复仇。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将下文相应位置的答案标号涂黑, 每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

内无乱A 臣之忧B 长安C 于天下D 而E 名垂F后世G 所谓忠臣也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A. 形容,文中指形体容貌,与《屈原列传》中“形容枯槁”的“形容”词义相同。

B.下,指轻视,此处用作动词,与《师说》“其下圣人也亦远矣”中的“下”用法相同。

C. 庶几,常译为“或许可以”,文中“庶几复悟”指智伯也许会重新醒悟。

D.不胜,文中是“不能承受”之意,与成语“不胜其烦”中“不胜”的含义相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A. 当世学者劝说君主放弃重罚和严惩,认为只要施行仁义惠爱就可以建立霸王的功业,韩非赞同这种观点。

B. 君主要明确奖赏,用利益鼓励民众,让百姓凭功获赏,若有犯罪则惩罚,不因爱惠免除罪责,韩非认为这样才叫“善为主”。

C. 在方孝孺看来,豫让先是未能直言进谏,开悟主心,后又甘附刺客之流,呈现血气之勇,不算“国士”。

D.韩非认为豫让的报仇之举,虽有尽忠之名,却无尽忠之实;而方孝孺也认为其声名 烈烈,但仍有不忠存在。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)此三人者,皆明于霸王之术,察于治强之数,而不以牵于世俗之言。(4分)

(2)虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣。(4分) 14.结合两则材料,简要概括“忠臣义士”的标准。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

酬李光化见寄 范仲淹

交亲莫笑出麾①频,不任纤机只任真。 远护玉关犹竭力,人陪金弦②敢周身 素心直拟圭无玷,晚节当如竹有筠。 道本逍遥惟所适,吾生何用蠖求伸

【注】①出麾:官员赴任。②金弦:金钟和丝弦,泛指宫中乐器,此处喻指诗人任参知政事推 行“庆历新政”一事。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 诗题表明这是首酬赠诗,朋友李光化有诗寄来,诗人写诗回赠,这是古人间的雅事。

B.首句直言自己多次出京为官,“交亲”“莫笑”体现出作者与李光化之间真挚的友情。 C.颈联的“圭无玷”“竹有筠”运用比喻,表达了诗人对友人高洁无瑕品格的由衷赞美。

D.尾联中“何用”一词表达出自己对像蠖一样总盼展身爬升之类人的厌弃之情。 16.本诗塑造了诗人怎样的形象 请简要概括。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)在《赤壁赋》中,苏轼将人生短暂与长江无穷进行对比后,以“ 两句表达对人生永恒的追求。

(2)杜甫在《登高》中,表明自己深重的愁苦郁结于心中难以排遣的两句是“ ”。

(3)古人在诗词中往往以“秋月”这一美好意象反衬自己悲凉的心境,如“ ”。

三、语言文字运用(本题共5小题,18分) 阅读下面的文字,完成18~22题。

中秋佳节是中国古老的传统节日。自古至今,赏月的历史 A 。秋风清,秋月明, 秋色朗。在人们的印象中,秋天的月亮格外皎洁,特别是在澄澈的夜晚,一轮“白月亮”高 挂夜空。而在日常观测中,我们也能看到“黄月亮”甚至是“红月亮”,这是为什么呢

其实,月亮本身并不发光,它通过反射太阳光而被我们看到,其呈现的色彩由自身反 射光的颜色决定。月光穿过地球大气层时,会发生散射和折射,即便是在同一天的夜空, 随着在空中高度的变化,(甲)。

当月亮刚升到地平线以上时,月光要穿过较厚的大气层,气体分子及尘埃会散射其中 波长较短的光,使更多波长较长的红光、黄光到达地面,所以此时月亮会偏红、偏黄,呈现 出“橙月亮”或“黄月亮”。当空气中水汽或尘埃含量较多时,这种大气散射效应会更加明 显,留下更多波长最长的红光,也就有了“红月亮”。当月亮升得越来越高,大气散射效应 减弱,月亮逐渐恢复了本来模样,这时我们就会看到高空中皎洁的“白月亮”。

①除了地球大气层的影响,②月球上月海与月陆的差异,③也影响着我们看到的月亮 的模样在不断变化。④月海是指月球表面的低洼区域或平原,⑤比月球平均水准面低大 约1至4公里。⑥月海的过去是巨大的撞击坑,⑦之后它的底部被黑色的玄武质熔岩覆 盖,因此地势平坦,颜色偏暗。虽叫作“海”,但其实月海根本没有水。月球上一些明亮的 区域称作月陆,又称作高地。这两种区域物质反射率有所不同,使得月亮上能呈现出不同 形状的阴影。

值得一提的是,秋月虽白,但在月全食这样的特殊时刻,( 乙)。因为此时,原本皎 洁的满月进入地球的影子当中,太阳光中只有少量的红光可以经过地球大气层折射后,投 射到“藏”在地球影子里的月亮上,月亮呈现出红彤彤的样子,也就 B 了。

18.请在文中画横线处填入恰当的成语。(2分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每 处不超过15个字。(4分)

20.文中第四段标序号的部分有三处表述不当,请指出其序号并作修改,使语言准确流畅, 逻辑严密,不得改变原意。(6分)

21.下列句子中的“根本”与文中加点的“根本”,意义和用法相同的一项是(3分)

A. 面对复杂的局面,我们要紧握根本,才能不迷失方向。

B. 矛盾面前,大家要从实际出发,不要回避最根本的问题。 C. 在生活的磨砺面前,这个女孩根本不把那些困难当回事。

D. 棘手的修复工作在技艺高超的技师手里已经得到根本解决。

22.文中画波浪线的句子与“秋风很清爽,秋天的月色很明朗”在语意上很相似,但原文表 达效果更好,为什么 (3分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

有人说,未来的世界将属于年轻人。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信 息;不少于800字。

高三语文试题第8页(共8页)

山东新高考联合质量测评10月联考试题

高 三 语 文 2024.10

本卷满分150分,考试时间150分钟

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。

2.选择题答案必须使用2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在草稿 纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读I (本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

今人用时钟观察时间,古人也有“时钟”:以天空为钟面,以日月为指针,月往日来,是 空间的位移,也是时间的流动。《周易》说:“观乎天文,以察时变。”先民造字,通过太阳的 方位、月相的盈亏,转喻循环往复的时间。

时间字取象于日和月。一天之内的时间字,我们可以看到日月交错的印记。以“夙” 字为例来看,本义是“早”,甲骨文作(见图1),上边是月亮,下边是张开的双手,以残月未 尽就开始劳作表示时间早。成语“夙兴夜寐”说的就是早起晚睡,形容非常勤奋。

图1 图2

一月之内的时间字,主要取象于“月”。“朔”是初一,月亮复苏;“肚”是初三,新月生 辉;“望”是月圆之日,小月十五,大月十六。月盈则亏,“望日”之后,月光渐次暗淡。到了 最后一天,看不到月亮,这一天叫“晦”。由“晦”而“朔”,就进入了下一个月缺月圆的循环, 中间仅一日之隔,因此“晦”“朔”连用,表示时间短。《庄子》中“朝菌不知晦朔”,说的就是 朝生暮死的菌类,生命连一天都无法跨越。

一日之内,日升日落;一月之内,月圆月缺;日月交替,周而复始。人们以日月的空间 变化为参照,创造了一系列表示时间的字。

时间字取象于农事和物候。中国是一个农耕社会,二十四节气代表了农耕与时间协 同的智慧结晶。先民为时间造字,也把农耕生活和物候变化封存在字形当中。

一年之内的时间字,主要是“春”“夏”“秋”“冬”和“年”。人们能将连续的时间划分出 时节,来源于物候的变化和农时的节奏,因此,与时节有关的字取象于物候和农事。

以“年”字为例,甲骨文作(见图2),从“禾”从“人”,以人负载谷物表示收成。谷物一

年收获一次,收获是一个农事周期节点,因此“年”由“收成”义引申指“一年时间”。尽管 “年”不是为“一年时间”义造的专字,但也可从词义发展看出时间义与农业生产的关联。 今天的“年”还有另外一个时间义,就是春节,中国人把一年中最重要的节日叫“过年”,也 和农业社会庆祝谷物收成并祈祷来年五谷丰登有关。

时间无形,所有时间字,都取象于有形的空间,在词义发展中,有大量时空关联,许多 古文字形体,就是对时间空间化的具象化表现和中国式表达。

(摘编自齐元涛《汉字中的时空观念》)

材料二:

中华文明源远流长,悠久而持续。这个特点是如何形成的 我们的文明为什么能够从未间断 从中华文明的核心要素汉字可以窥见一斑。汉字是以记录汉语为主并具有多种功能的书写符号系统,是表意文字体系的典型代表。中华文明的连续性,突出表现在汉 字的延续性上,汉字超越了传统与现代的界限,一直使用至今。

汉字极大增强了中华民族的凝聚力。中国地大物博,民族语言有很多种,统一的文字 构筑了国家统一和民族融合的重要基础。秦始皇实行“书同文字”的政策,保证了政令的传达和思想文化的统一;秦朝之后,汉字又经历了漫长的字体演变,虽然朝代更替,但作为通用文字的传统再未动摇;北魏孝文帝推行汉化改革,将汉语确立为官方语言,要求学汉语、用汉字、穿汉服,促进了民族融合。

中华民族不是单纯的人种血缘的融合,而是文化认同的实体,汉字在中华民族形成发 展过程中发挥着重要作用。世界上使用表音文字的国家,不论是罗马帝国还是查理曼帝国,一旦分裂为使用更小的表音文字系统的民族国家,就很难再统一为一个文化连续的国 家。中国则不同,在这片大地上,朝代有更迭、政权有更替,但是文字一致、文化相通,分久 必合,永远是统一战胜分裂,这种特性与汉字的超语言功能密切相关。汉字不是通过直接 表达语音的编码方式记录语言,而是通过以表意为基础的多种编码形式记录汉语,这样就 使其具有两个特点:一方面可以准确记录语言,汉字可以记录各个时代的口语,可以形成 书面语,使语言更加严谨;另一方面,汉字可以超越方言,不同时代、不同地域,不论读什么 音,其意义不仅历史连续,而且社会共知。

中华文明的传承和延续主要依靠文字记录、典籍保存。比如,甲骨文记录了商朝时期 的祭祀、打猎、战役、农业、问病和天气等;金文记录了周代的经济、政治、文化、军事和社会生活。纵观世界文明史,在许多使用表音文字的国家,政权一旦由外族统治者取代,文字记录的语音语义大都发生彻底变化,当然不会有不间断的历史记载。然而在中国,前朝灭亡,后朝仍然使用同一个文字系统,递传几朝依旧是同一个文字系统,前后识读没有障碍,因而数千年来文明历史记载从无间断,各种文献丰富多样、传承有序。

汉字中蕴藏着中华文化的基因密码,很多汉字本身记录了当时人们的生产生活状态 透过这些汉字,我们能够感受到先人的生活乃至其时的心理状态。因此,中国人历来对文 字怀有敬畏之情, 一方面体现为汉字演变中的继承关系,另一方面体现为后代对前代文 献、书法的保存和传承。

汉字彰显着中华文化的独特神韵。中国的文学不仅仅是语言的艺术,也是文字的艺术。我们读唐诗“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”时,只能是线性读出两句诗来,如果书写成:

窗含西岭千秋雪, 门泊东吴万里船.

这样一来,我们就看到了另外一种非线性结构:门对窗、泊对含、东对西……名词对名 词,动词对动词,这种对仗是非线性的视觉结构。诗不仅是读的,也是看的。

汉字在一次次字体演变中不断焕发生机,成为所有古老的自源文字中从来没有中断 过的文字系统,使得博大精深的中华文化得以完整记录、保存和传承。汉字体系犹如定海 神针,维系了中华文化的根脉,推进了中华文明的传承发展。

(摘编自李守奎《汉字与中华文明传承》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.从材料一《周易》中的“观乎天文,以察时变”,可以看出先民注意到日月变化与时间的密切关联,通过观察天文现象来感知时间变化。

B.材料一中“朔”“脚”“望”“晦”等字,对应月相的不同阶段以及这些阶段所代表的时间意义,体现出月相与时间的对应关系。

C.材料二中秦始皇“书同文字”的政策,以及北魏孝文帝的汉化改革等例子,论证了汉字在构筑国家统一和民族融合中的基础作用。

D. 材料二中用诗句的不同排列方式,说明线性读出诗句能感受韵律美,而非线性结构

体现词性对应,更能彰显汉字的独特神韵。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.正是物候变化与农业生产之间有着密切的内在联系,决定了汉字的词义发展必须紧密围绕日月变化和农事物候展开。

B.许多古文字形体是对时间空间化的具象化表现,得益于古人对事物变化的细致观察,体现出对时间和空间的独特理解。

C.材料二运用“定海神针”一词,有意强调汉字体系的稳定性,突出其在中华文化传承和维系中华文化根脉中的重要作用。

D. 从图3中“众”字的构形可以看出,“众”字由多个人和太阳构成,会意多人在烈日下劳作,由此产生许多人的含义。

太阳(日) —

三个侧面人形

图 3

3.下列对材料相关内容的分析和评价,不正确的一项是(3分)

A.材料一甲骨文等古文字形体具体实例的展示,生动形象,能够让读者了解到古人对时间的独特感知和表达方式。

B.材料二将西方国家与中华文明在朝代更迭后文字的不同结果进行对比,突出了汉字具有表意且更在于表音的独特优势。

C.文本使用“中国式表达”“源远流长”“凝聚力”“传承有序”等大量词汇,体现出对中华文化生命力的坚定信心。

D.两则材料均采用总分总结构,前者以古人观察时间切入,以时间字空间化表达的观点作结;后者以汉字延续性切入,以对汉字重要地位的评价作结。

4.材料二中说“汉字中蕴藏着中华文化的基因密码”,请从材料一中找出相关依据,并举例说明。(4分)

5.在文化传承发展座谈会上,习近平总书记指出中华文明的突出特性之一就是连续性。请结合材料,从汉字延续性的角度分析中华文明具备这一特性的原因。(6分)

高三语文试题第3页(共8页)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分) 阅读下面的文字,完成6~9题。

呦呦鹿鸣

吴 越

多吉把我从火车站捞出来的时候,我正站在一道铁栅栏旁找出站口。不知道怎么形 容,从来没来过这种小地方,没有检票员也没有安全门,原来踏上月台的那一刻,手里那张 火车票就已经达成了全部使命。

我跟着多吉奔袭了三十多里地到了他的驻地,他推开红砖瓦小院的门,露出空旷的营房。 我很惊讶:“这里居然就你一个人吗 ”

“你以为 我们可是人手很紧的!”多吉瞥了我一眼,“现在你来了,正好给我搭个伴儿。”

我算是明白了,为啥多吉会不遗余力地怂恿了我大半年。一时间有种莫名的失落涌 上心头,我那时是真的觉得,也许这个地方其实也没有我存在的位置。

多吉像是看出了我的心思:“来,我给你点好东西!”他拉着我往院子的后面去,甚至没 让我先把行李放下,我们跬过好几条小溪,穿过云杉、红松和白桦的小树林,爬上一个山 包。顺着多吉指的方向,我的眼前突然温热地一亮,满眼都是绵延的群山、森林与沟壑,那 一瞬间,我心里仿佛有些东西被放下了。

“你看,这是长白山!”他笑嘻嘻地说,“现在,这都是你的了!” 然后他认真地看着我,眼睛里有星辰的光彩。

“阿朗,你也会喜欢上这里的,我保证。”当天晚上,多吉就出去工作了,他说,他忙着去 给母猪接生。他让我老实在家待着,如果嫌闷,就去他之前带我去的山麓,那里有他垦出 来的几畦菜地。

第二天一大早,我便出门了,我匆匆赶往山上,终于在群山之间,找到了那片静谧的田地。

我花了些力气,把丝瓜架子上的破篾席拆了下来,就着阳光最好的空地一铺,便躺了 下来,我只想在阳光下面好好睡一觉。不得不说,长白山的阳光有种别样的魔力,晒在身 上暖洋洋的,就着泥土和森林的香气。就在我睡得正香的时候,隐约听到身边有些寒寒窣 窣的声音,我突然反应过来,我现在不在大城市的写字楼里,我在长白山,身边有一只饥肠 辘辘的东北虎这很合理吧 这么一想,我的睡意与燥热全无,冷汗瞬间就下来了。于是猛 地把身上的席子一掀,张牙舞爪,发出“啊——”的一声怪叫。一只身形小小的、有着板栗 色毛皮的小家伙四腿一软,一个劈叉坐到地上,随后又像根弹簧一样蹦起来,飞也似的逃 走了,一边卷起飞扬的尘土,一边叫着:“汪!汪!”

“有一种小鹿,”我把正在家里补觉的多吉拍了起来,他揉着惺忪的睡眼,一脸生无可 恋地看着我比划,“这么大,这么高,会狗叫!”

多吉歪着头思考了片刻:“噢,傻狍子啊!不过野生动物是很少会到人类的地盘上活 动的,看来你和长白山挺搭,这么快就交到朋友了。”

谁要和傻狍子交朋友 肯定是多吉太久没打理菜地,荒芜到被野生动物占领了。

我虽然满口这样说着,心里还是莫名涌过一丝暖意。有个傻朋友不是坏事,我有过很 多顶顶聪明的朋友,可是现在,肯陪着我的还是傻里傻气的多吉。

我给它取名叫小鸣,因为我发现它只有在遇到危险的时候才会发出狗叫,大部分时 候,它的叫声都是“呦呦”的,呦呦鹿鸣。那时我到长白山也差不多有两个月了,我渐渐习 惯了这里,熟悉山林、熟悉田地、熟悉流水和嘎嘎叫的鹅。短短两个月,大城市的生活已经 像一个埋藏在远古的梦,变得无比遥远。

我与小鸣的关系日渐亲密。不过多吉告诉我说,雄狍子的头上会有一对角,这么说, 我的小鸣其实是一名“少女”。

转眼便过年了。长白山下的小镇,不像城里到处挂着彩灯,但皑皑的白雪与树上冒出

的芽苞似乎有一种别样的年味,那是告别严冬,迈向春天、迈向生机的气息,是在城市的霓

虹灯里体会不到的。

多吉问我:“你不回家吗 ”

我摇摇头,如今哪儿才算我的家呢 我问多吉:“你呢 ”

他理直气壮地瞅了我一眼:“回家 这会儿可是母猪怀崽儿的关键时候,我走了,谁给

它们授孕呢 ”

这话讲完我和他都沉默了。

一会儿,多吉笑了:“你太不了解我了,你知道我为什么来当这个猪馆儿吗 ” 他接着纠正道:“不对!是兽医志愿者!”

“现在这长白山下的养猪户,十有八九,从前都是猎户!后来政府封了山,他们才都改

了行!”

我暗暗吃了一惊,原来是这样,多亏政策好,我才能够遇到小鸣!

“可是呢!叫猎户们放下枪容易,叫他们改行难啊!那些猎户,祖祖辈辈都靠打猎为生,你不为他们指条路,悉心引导,他们还是只能向大山索取……所以,你现在明白了吗 ”

我眼里这个发了福的多吉,此刻突然变得高大起来。

“你看,在长白山,人、动物、树还有山,所有的命运都是相连的,在长白山啊,生活很不

容易呢!”

我有好多天没看见小鸣了,只是这次我的焦虑少了好多,它是野生动物,它属于大自然,我爱它,所以必须接受它。放下那些自以为是的控制,去感受、去接纳,我夜里不再失眠了,我想我那时是真的从城市里走出来了。

四月的一天傍晚,我拔完田里的杂草,正准备回去,一回头,看见小鸣突然站在我身后。我吓了一跳,刚想责备两句,突然发现它的神情很不正常,仔细一瞧,它浑身瑟瑟发抖,有一些透明的液体顺着它的后腿淌到地上。凭我这几个月跟着多吉出诊的经验,我知道坏了!它要生了。

我安抚着小鸣,让它在这里等我,然后用最快的速度往家跑。我们赶到菜地的时候,小鸣已经站不起来了,它趴在刨出来的坑里,呦呦地叫着,多吉摸着它的脑袋:“闺女,等着,你大舅这就来帮你!”

“呦呦!”小狍子轻轻地叫着,我们就跟跑完了马拉松似的,如释重负地躺倒在初春的菜地里,满脸都是藏不住的笑容。那时天已经黑了,漫天的星斗眨呀眨呀,可好看了。

“阿朗,生命很有意思,对不对 ”多吉朝我侧过脸来,我重重地点点头。多吉又淡淡地说:“所以,请不要再轻易地放弃了。”

我沉默了,拼命地睁着眼睛望着天上的星星。

突然,我的手上传来一些温凉的触感,我转过头,发现是小鸣,它已经恢复了精神,正低着头舔我的手腕,那里原本刺眼的那道疤痕,仿佛雪一般融化、消融。一整条银河亮堂了起来。

那时,我的心,也悄然融化在灿烂的夜空里。

(摘编自吴越《呦呦鹿鸣》,有删改) 6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A. 全文以“我”与小鸣的行为往来为线索,写了“我”在长白山的经历,以及对新环境的适应和感悟。

B. 文本第三段“惊讶”一词,写出了“我”在看到多吉空旷的驻地仅有一人后内心的失落。

C. 多吉有责任心和奉献精神,对生命充满热爱,深深地影响着“我”,是“我”心灵的“领路人”。

D.文中画线句连用三个“熟悉”,突出了“我”对新环境的悦纳感,与逐渐“遥远”的城市 生活形成对比。

7.关于文中田地独处这个段落,下列说法不正确的一项是(3分)

A. 段落中的“阳光最好的空地”,不仅是一个简单的场所描述,更是营造了一种宁静、温 馨的氛围。

B.“拆了下来”“一铺”“一躺”等动作描写,生动展现了“我”初到此地、开始融入新环境的 姿态。

C.此刻的放松与融入,“我”彻底放下了心中的包袱,摆脱了迷茫与失落,开始享受这份 宁静与自由。

D.文本写“我”和小狍子的初次照面,颇具匠心,我受到小狍子惊吓后的反应,也使得小 家伙受到惊吓。

8.小说题目“呦呦鹿鸣”意蕴丰富,请结合文本简要概括。(4分)

9.文章结尾部分展现了一幅星空下的画面图景,这样设计有何艺术效果 请结合文本简 要分析。(6分)

二、古代诗文阅读(37分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,22分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。 材料一:

世之学者说人主,不曰乘威严之势以困奸邪之臣,而皆曰仁义惠爱而已矣!今世主皆 轻释重罚严诛,行爱惠,而欲霸王之功,亦不可几也。故善为主者,明赏设利以劝之,使民 以功赏而不以仁义赐;严刑重罚以禁之,使民以罪诛而不以爱惠免。是以无功者不望,而 有罪者不幸矣。伊尹得之,汤以王;管仲得之,齐以霸;商君得之,秦以强。此三人者,皆明 于霸王之术,察于治强之数,而不以牵于世俗之言;适当世明主之意,则有直任布衣之士, 立为卿相之处;处位治国,则有尊主广地之实:此之谓足贵之臣。有忠臣者,外无敌国之 患,内无乱臣之忧长安于天下而名垂后世所谓忠臣也。若夫豫让为智伯臣也,上不能说人 主使之明法术度数之理以避祸难之患,下不能领御其众以安其国;及襄子之杀智伯也,豫 让乃自黔劓,败其形容,以为智伯报襄子之仇。是虽有残刑杀身以为人主之名,而实无益 于智伯若秋毫之末。此吾之所下也,而世主以为忠而高之。

(节选自《韩非子》)

材料二:

立身事主,君子当竭尽智谋,忠告善道,保治于未然。盖尝因而论之:豫让臣事智伯, 及赵襄子杀智伯,让为之报仇。让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉。观斩衣往三 跃,襄子责以不死于中行氏,而独死于智伯。让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报 之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让有余憾矣。

当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者正宜陈力就列,谆谆然而告之,谆切恳至, 谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之。三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。伯虽顽冥不灵, 感其至诚,庶几复悟。和韩、魏,释赵围,保全智宗,守其祭祀。若然,则让虽死犹生也,岂 不胜于斩衣而死乎 让于此时,曾无一语开悟主心。智伯既死,而乃不胜血气之悻悻,甘 自附于刺客之流。虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣。

(节选自方孝孺《方正学先生集》) 【注】斩衣:豫让谋刺赵襄子未遂,拔剑击斩其衣,以示为主复仇。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将下文相应位置的答案标号涂黑, 每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

内无乱A 臣之忧B 长安C 于天下D 而E 名垂F后世G 所谓忠臣也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A. 形容,文中指形体容貌,与《屈原列传》中“形容枯槁”的“形容”词义相同。

B.下,指轻视,此处用作动词,与《师说》“其下圣人也亦远矣”中的“下”用法相同。

C. 庶几,常译为“或许可以”,文中“庶几复悟”指智伯也许会重新醒悟。

D.不胜,文中是“不能承受”之意,与成语“不胜其烦”中“不胜”的含义相同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A. 当世学者劝说君主放弃重罚和严惩,认为只要施行仁义惠爱就可以建立霸王的功业,韩非赞同这种观点。

B. 君主要明确奖赏,用利益鼓励民众,让百姓凭功获赏,若有犯罪则惩罚,不因爱惠免除罪责,韩非认为这样才叫“善为主”。

C. 在方孝孺看来,豫让先是未能直言进谏,开悟主心,后又甘附刺客之流,呈现血气之勇,不算“国士”。

D.韩非认为豫让的报仇之举,虽有尽忠之名,却无尽忠之实;而方孝孺也认为其声名 烈烈,但仍有不忠存在。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)此三人者,皆明于霸王之术,察于治强之数,而不以牵于世俗之言。(4分)

(2)虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣。(4分) 14.结合两则材料,简要概括“忠臣义士”的标准。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

酬李光化见寄 范仲淹

交亲莫笑出麾①频,不任纤机只任真。 远护玉关犹竭力,人陪金弦②敢周身 素心直拟圭无玷,晚节当如竹有筠。 道本逍遥惟所适,吾生何用蠖求伸

【注】①出麾:官员赴任。②金弦:金钟和丝弦,泛指宫中乐器,此处喻指诗人任参知政事推 行“庆历新政”一事。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 诗题表明这是首酬赠诗,朋友李光化有诗寄来,诗人写诗回赠,这是古人间的雅事。

B.首句直言自己多次出京为官,“交亲”“莫笑”体现出作者与李光化之间真挚的友情。 C.颈联的“圭无玷”“竹有筠”运用比喻,表达了诗人对友人高洁无瑕品格的由衷赞美。

D.尾联中“何用”一词表达出自己对像蠖一样总盼展身爬升之类人的厌弃之情。 16.本诗塑造了诗人怎样的形象 请简要概括。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)在《赤壁赋》中,苏轼将人生短暂与长江无穷进行对比后,以“ 两句表达对人生永恒的追求。

(2)杜甫在《登高》中,表明自己深重的愁苦郁结于心中难以排遣的两句是“ ”。

(3)古人在诗词中往往以“秋月”这一美好意象反衬自己悲凉的心境,如“ ”。

三、语言文字运用(本题共5小题,18分) 阅读下面的文字,完成18~22题。

中秋佳节是中国古老的传统节日。自古至今,赏月的历史 A 。秋风清,秋月明, 秋色朗。在人们的印象中,秋天的月亮格外皎洁,特别是在澄澈的夜晚,一轮“白月亮”高 挂夜空。而在日常观测中,我们也能看到“黄月亮”甚至是“红月亮”,这是为什么呢

其实,月亮本身并不发光,它通过反射太阳光而被我们看到,其呈现的色彩由自身反 射光的颜色决定。月光穿过地球大气层时,会发生散射和折射,即便是在同一天的夜空, 随着在空中高度的变化,(甲)。

当月亮刚升到地平线以上时,月光要穿过较厚的大气层,气体分子及尘埃会散射其中 波长较短的光,使更多波长较长的红光、黄光到达地面,所以此时月亮会偏红、偏黄,呈现 出“橙月亮”或“黄月亮”。当空气中水汽或尘埃含量较多时,这种大气散射效应会更加明 显,留下更多波长最长的红光,也就有了“红月亮”。当月亮升得越来越高,大气散射效应 减弱,月亮逐渐恢复了本来模样,这时我们就会看到高空中皎洁的“白月亮”。

①除了地球大气层的影响,②月球上月海与月陆的差异,③也影响着我们看到的月亮 的模样在不断变化。④月海是指月球表面的低洼区域或平原,⑤比月球平均水准面低大 约1至4公里。⑥月海的过去是巨大的撞击坑,⑦之后它的底部被黑色的玄武质熔岩覆 盖,因此地势平坦,颜色偏暗。虽叫作“海”,但其实月海根本没有水。月球上一些明亮的 区域称作月陆,又称作高地。这两种区域物质反射率有所不同,使得月亮上能呈现出不同 形状的阴影。

值得一提的是,秋月虽白,但在月全食这样的特殊时刻,( 乙)。因为此时,原本皎 洁的满月进入地球的影子当中,太阳光中只有少量的红光可以经过地球大气层折射后,投 射到“藏”在地球影子里的月亮上,月亮呈现出红彤彤的样子,也就 B 了。

18.请在文中画横线处填入恰当的成语。(2分)

19.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每 处不超过15个字。(4分)

20.文中第四段标序号的部分有三处表述不当,请指出其序号并作修改,使语言准确流畅, 逻辑严密,不得改变原意。(6分)

21.下列句子中的“根本”与文中加点的“根本”,意义和用法相同的一项是(3分)

A. 面对复杂的局面,我们要紧握根本,才能不迷失方向。

B. 矛盾面前,大家要从实际出发,不要回避最根本的问题。 C. 在生活的磨砺面前,这个女孩根本不把那些困难当回事。

D. 棘手的修复工作在技艺高超的技师手里已经得到根本解决。

22.文中画波浪线的句子与“秋风很清爽,秋天的月色很明朗”在语意上很相似,但原文表 达效果更好,为什么 (3分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

有人说,未来的世界将属于年轻人。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信 息;不少于800字。

高三语文试题第8页(共8页)

同课章节目录