4.2世界的聚落 课件(共34张PPT)2024-2025学年湘教版七年级地理上册

文档属性

| 名称 | 4.2世界的聚落 课件(共34张PPT)2024-2025学年湘教版七年级地理上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 168.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-09 10:39:41 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

世

界

的

湘教版七年级地理上册第四章 世界的居民与文化

聚

落

the settlement of the world

根据相关图文资料,描述城镇与乡村的景观特征及区别;

能够归纳出聚落的发展和演化的主要特征及影响因素;

认识特色民居与地理环境的关系。

— 发现 —

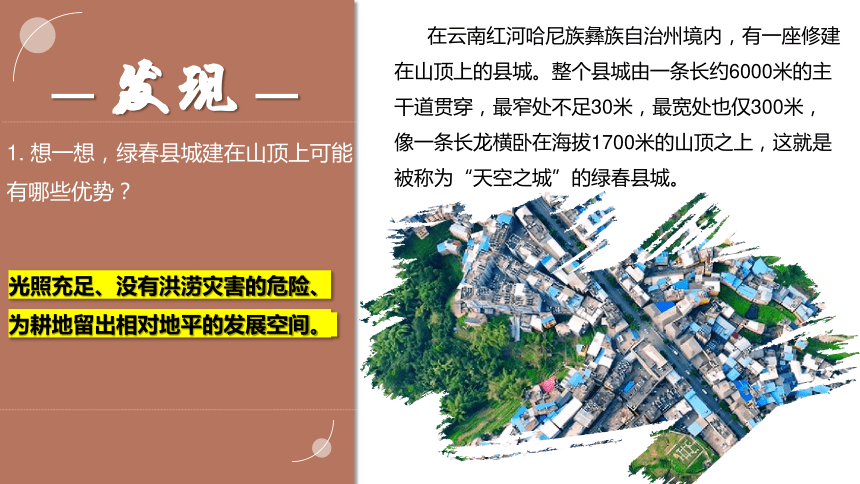

在云南红河哈尼族彝族自治州境内,有一座修建在山顶上的县城。整个县城由一条长约6000米的主干道贯穿,最窄处不足30米,最宽处也仅300米,像一条长龙横卧在海拔1700米的山顶之上,这就是被称为“天空之城”的绿春县城。

1. 想一想,绿春县城建在山顶上可能有哪些优势?

光照充足、没有洪涝灾害的危险、为耕地留出相对地平的发展空间。

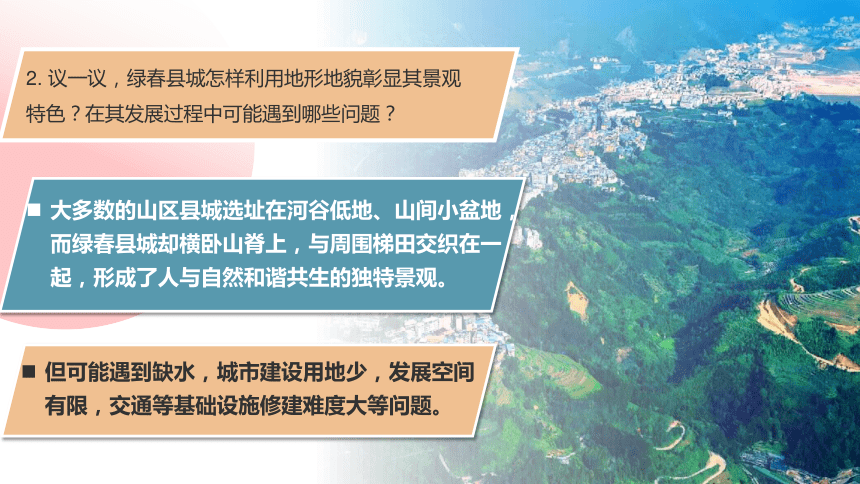

2. 议一议,绿春县城怎样利用地形地貌彰显其景观特色?在其发展过程中可能遇到哪些问题?

大多数的山区县城选址在河谷低地、山间小盆地,而绿春县城却横卧山脊上,与周围梯田交织在一起,形成了人与自然和谐共生的独特景观。

但可能遇到缺水,城市建设用地少,发展空间有限,交通等基础设施修建难度大等问题。

聚落的景观特征

1

什么是聚落

人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

聚落的主要形式:乡村和城镇。

乡村

城镇

你居住在乡村还是城镇?举例说明乡村、城镇给生活带来的美好之处。

城镇现代设施让生活更美好!

乡村

人口较分散,主要从事农业生产。

规模较小,建筑密度较低,建筑较低矮。

周围有大片的农田、果园、鱼塘等。

生活服务设施较少。

乡村聚落景观(渔区)

乡村聚落景观(牧区)

乡村聚落景观

(平原地区)

由于自然条件的差异,即使同为乡村聚落,其景观也有较大差异,如农村、牧村、渔村、林场等。

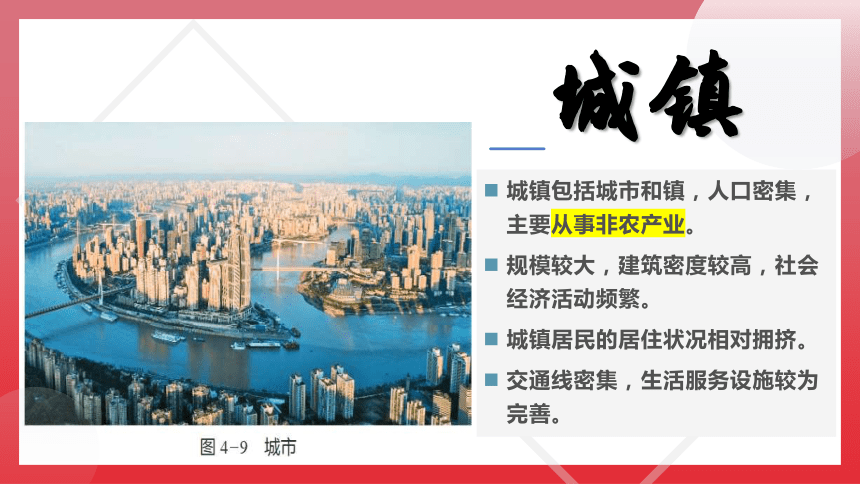

城镇包括城市和镇,人口密集,主要从事非农产业。

规模较大,建筑密度较高,社会经济活动频繁。

城镇居民的居住状况相对拥挤。

交通线密集,生活服务设施较为完善。

城镇

城市非农生产活动主要包括工业、建筑业、交通运输业、批发贸易业、餐饮业和服务业。

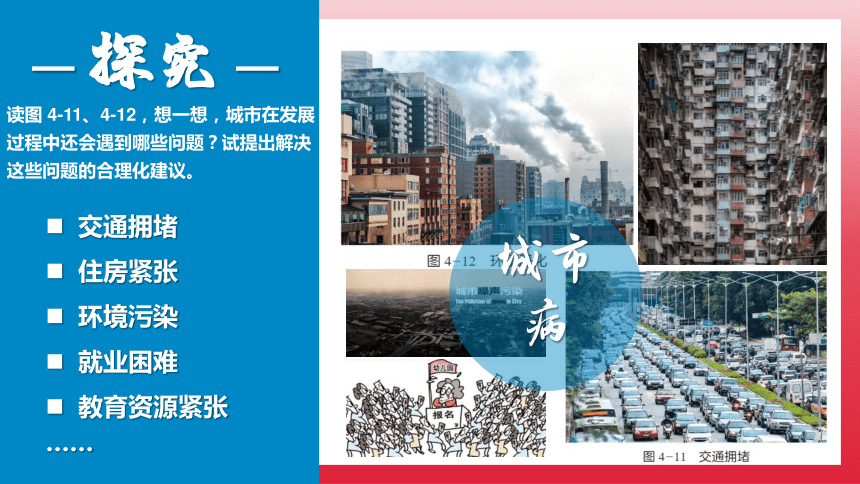

读图 4-11、4-12,想一想,城市在发展过程中还会遇到哪些问题?试提出解决这些问题的合理化建议。

交通拥堵

住房紧张

环境污染

就业困难

教育资源紧张

……

— 探究 —

城市病

潮汐车道

城市绿化

合理建议:开发新区、建立卫星城,绿色出行,增加绿化等。

城镇

乡村

城镇

乡村

生产活动

建筑物

交通

人口分布

非农活动为主

农业活动为主

多高层,密集

低层建筑,稀疏

道路密集,交通便利

交通不发达

密集

分散

基础设施

完善

不完善

乡村到城市的演变

乡村是怎样演变为城镇的?

下面两组图反映的是由乡村演变为一般城市的几个阶段。仔细观察这两组图,思考以下问题。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(1)乡村是怎样演变为城镇的?在发展过程中,它的规模和建筑有哪些变化?

随着人口和产业的集中,且由第一产业逐渐转变为以第二、三产业为主,乡村逐渐演变为城镇。

用地规模扩大,建筑密度增大。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(2)城镇又是怎样扩展成城市的?在发展过程中,它的景观有哪些变化?

人口和产业进一步地扩大和集中,城镇逐渐扩展为城市。

城市规模进一步扩大,建筑密度增大,并向高层发展;城市道路系统质量和等级提高,越来越密集、复杂。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(3)城镇与城市的景观特征越来越相似,如何区分?

城市比城镇的规模更加宏大、功能更加密集,拥有更加完善的基础设施和服务设施,人口更加密集,经济活动更加集中。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(4) 随着城市的发展,越来越多的乡村人口变成城市人口,他们的生产生活方式会发生哪些变化?

人们的生产方式由从事农业生产为主转变为从事工业制造、商业服务等二、三产业的生产为主,生活节奏速度加快,拥有更加完善的教育、医疗等公共服务。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(5)在河流支流与干流汇合处,或在河流入海处,往往会形成比较大的城市。你能解释这种现象吗?

河流干支流交汇处或河流入海处,地形平坦,水源充足,交通便利,土壤肥沃等。

上海

小结:聚落形成与发展的条件

在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。聚落形成和发展的有利条件是地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利、自然资源丰富等。

聚落的分布状况

乡村

城市

总体

在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落

受土壤、地形、水源、自然资源等自然影响因素较大

在土壤、地形、水源、资源的基础上,便利的交通条件也起着重要作用。

聚落与地理环境

2

哈萨克毡房是以游牧为主的哈萨克族,逐水草而迁徙,一般在春、夏、秋三季住一种易于支撑和拆卸的毡房。毡房的骨架是戈壁滩上的红柳木做的;外围的墙篱是用芨芨草编的;横竖交错成菱形的围墙也是用细红柳木做的;连接的材料是牛皮绳和牛筋;门框和门用松木制作。除此之外,要用大量的毡子和毛绳,整个毡房不用一枚钉子。牧区的哈萨克族一年要搬十几次家,除冬季外,一年三季都要住这种毡房。这种毡房不仅具有便于携带、坚固和轻便等优点,而且,拆卸和安装也很容易,一般两个多小时即可“盖”起来,所以很受牧民的欢迎。

主要位于内陆地区,温带大陆性气候区,降水少,多草场,适合放牧。

洞里萨湖主要观光是居住在此的高棉水上村落,这些居民常年生活在水上,所有房屋都是建在水面上,除少数高脚屋外,大部分船屋建在多个大汽油桶组合制成的平台上面,最大的好处是随着湖水的涨落随时迁徙,除住户外,村落中学校、商店等一应俱全。

位于中南半岛,热带季风气候气候区,雨季降水量大,易引发洪涝灾害。

由于自然环境和社会经济条件的差异,不同地区聚落的空间形态和组织结构会有很大的差别。

地坑院,又称天井院,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”,多见于黄土高原地区。地坑院的构造,是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深 6~7 米,然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞被凿成斜坡,形成阶梯状通道通向地面。“见树不见村,进村不见房,入户不见门,闻声不见人”,是对该类聚落的生动写照。

地坑院

1. 干栏式民居(俗称“高脚屋”)是东南亚的传统民居形式,多采用木材、竹子等材料修建。

东南亚传统民居与北非传统民居各有哪些特色?这些特色与当地的自然环境有什么关系?

01

探究

当地为热带季风气候和热带雨林气候,降水多,多洪涝灾害,高脚屋可减少洪涝的影响,有利于通风散热;屋顶坡度大有利于排水;当地多林木和竹子,建房时可就近取材。

2. 北非的传统民居窗户较小,房屋多采用石材和泥土等材料修建,墙体较厚实。

北非地处热带沙漠气候和地中海气候区,夏季炎热,昼夜温差大,降水少,植被少,且多风沙灾害,当地缺少林木等建筑材料,小窗可减少风沙影响,小窗和后墙有利于隔热。

根据下列资料,解释两种民居建筑特色形成的原因。

02

探究

1. 寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户比较小,有的窗户还装上双层玻璃。在冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸。

寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户比较小,有的窗户还装上双层玻璃,有利于隔热和保温。在冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸,有利于排水(排雪),以防屋顶被积雪压塌。

2. 湿热地区的民居墙体相对单薄,门窗开得较大,并建有较完备的排水系统。

TWO

湿热地区的墙体单薄,门窗开得较大,有利于通风散热,可以保持屋内干爽;雨水多,较完备的排水系统利于排水,减少洪涝灾害的影响。

传统聚落是历史时期人类活动和自然环境相互作用的结果。对传统聚落的保护,有不同的观点。你赞成下列哪一种观点?说出你的理由。

拆旧建新

整旧如新

修旧如旧

建新如旧

知识小结

聚落的景观特征

聚落与地理环境

乡村的景观特征

世界的聚落

聚落的空间形态与组织结构

民居的建筑风格与地理环境

城镇的景观特征

乡村与城镇的区别

乡村到城市的演变阶段

城市的环境问题

习题演练

1.读图中民居分布在多雨环境中的是( )

A.A B.B C.C D.D

读图,回答下面问题。

A

习题演练

2.图A中二层竹楼的民居,应该位于( )

A.东南亚地区 B.北极地区 C.黄土高原地区 D.阿拉伯地区

3.关于图B所在地区的叙述,错误的是( )

A.此地黄土广布 B.此地区民居分布受地形影响

C.此地位于中国的黄土高原 D.此地全年高温多雨

A

D

世

界

的

湘教版七年级地理上册第四章 世界的居民与文化

聚

落

the settlement of the world

根据相关图文资料,描述城镇与乡村的景观特征及区别;

能够归纳出聚落的发展和演化的主要特征及影响因素;

认识特色民居与地理环境的关系。

— 发现 —

在云南红河哈尼族彝族自治州境内,有一座修建在山顶上的县城。整个县城由一条长约6000米的主干道贯穿,最窄处不足30米,最宽处也仅300米,像一条长龙横卧在海拔1700米的山顶之上,这就是被称为“天空之城”的绿春县城。

1. 想一想,绿春县城建在山顶上可能有哪些优势?

光照充足、没有洪涝灾害的危险、为耕地留出相对地平的发展空间。

2. 议一议,绿春县城怎样利用地形地貌彰显其景观特色?在其发展过程中可能遇到哪些问题?

大多数的山区县城选址在河谷低地、山间小盆地,而绿春县城却横卧山脊上,与周围梯田交织在一起,形成了人与自然和谐共生的独特景观。

但可能遇到缺水,城市建设用地少,发展空间有限,交通等基础设施修建难度大等问题。

聚落的景观特征

1

什么是聚落

人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

聚落的主要形式:乡村和城镇。

乡村

城镇

你居住在乡村还是城镇?举例说明乡村、城镇给生活带来的美好之处。

城镇现代设施让生活更美好!

乡村

人口较分散,主要从事农业生产。

规模较小,建筑密度较低,建筑较低矮。

周围有大片的农田、果园、鱼塘等。

生活服务设施较少。

乡村聚落景观(渔区)

乡村聚落景观(牧区)

乡村聚落景观

(平原地区)

由于自然条件的差异,即使同为乡村聚落,其景观也有较大差异,如农村、牧村、渔村、林场等。

城镇包括城市和镇,人口密集,主要从事非农产业。

规模较大,建筑密度较高,社会经济活动频繁。

城镇居民的居住状况相对拥挤。

交通线密集,生活服务设施较为完善。

城镇

城市非农生产活动主要包括工业、建筑业、交通运输业、批发贸易业、餐饮业和服务业。

读图 4-11、4-12,想一想,城市在发展过程中还会遇到哪些问题?试提出解决这些问题的合理化建议。

交通拥堵

住房紧张

环境污染

就业困难

教育资源紧张

……

— 探究 —

城市病

潮汐车道

城市绿化

合理建议:开发新区、建立卫星城,绿色出行,增加绿化等。

城镇

乡村

城镇

乡村

生产活动

建筑物

交通

人口分布

非农活动为主

农业活动为主

多高层,密集

低层建筑,稀疏

道路密集,交通便利

交通不发达

密集

分散

基础设施

完善

不完善

乡村到城市的演变

乡村是怎样演变为城镇的?

下面两组图反映的是由乡村演变为一般城市的几个阶段。仔细观察这两组图,思考以下问题。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(1)乡村是怎样演变为城镇的?在发展过程中,它的规模和建筑有哪些变化?

随着人口和产业的集中,且由第一产业逐渐转变为以第二、三产业为主,乡村逐渐演变为城镇。

用地规模扩大,建筑密度增大。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(2)城镇又是怎样扩展成城市的?在发展过程中,它的景观有哪些变化?

人口和产业进一步地扩大和集中,城镇逐渐扩展为城市。

城市规模进一步扩大,建筑密度增大,并向高层发展;城市道路系统质量和等级提高,越来越密集、复杂。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(3)城镇与城市的景观特征越来越相似,如何区分?

城市比城镇的规模更加宏大、功能更加密集,拥有更加完善的基础设施和服务设施,人口更加密集,经济活动更加集中。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(4) 随着城市的发展,越来越多的乡村人口变成城市人口,他们的生产生活方式会发生哪些变化?

人们的生产方式由从事农业生产为主转变为从事工业制造、商业服务等二、三产业的生产为主,生活节奏速度加快,拥有更加完善的教育、医疗等公共服务。

乡村

集镇

城镇

城市

探究

(5)在河流支流与干流汇合处,或在河流入海处,往往会形成比较大的城市。你能解释这种现象吗?

河流干支流交汇处或河流入海处,地形平坦,水源充足,交通便利,土壤肥沃等。

上海

小结:聚落形成与发展的条件

在地形、气候、资源等自然条件优越的地方比较容易形成聚落。聚落形成和发展的有利条件是地形平坦、土壤肥沃、水源充足、交通便利、自然资源丰富等。

聚落的分布状况

乡村

城市

总体

在一些河流中下游平原地区或河口、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区,则少有或没有聚落

受土壤、地形、水源、自然资源等自然影响因素较大

在土壤、地形、水源、资源的基础上,便利的交通条件也起着重要作用。

聚落与地理环境

2

哈萨克毡房是以游牧为主的哈萨克族,逐水草而迁徙,一般在春、夏、秋三季住一种易于支撑和拆卸的毡房。毡房的骨架是戈壁滩上的红柳木做的;外围的墙篱是用芨芨草编的;横竖交错成菱形的围墙也是用细红柳木做的;连接的材料是牛皮绳和牛筋;门框和门用松木制作。除此之外,要用大量的毡子和毛绳,整个毡房不用一枚钉子。牧区的哈萨克族一年要搬十几次家,除冬季外,一年三季都要住这种毡房。这种毡房不仅具有便于携带、坚固和轻便等优点,而且,拆卸和安装也很容易,一般两个多小时即可“盖”起来,所以很受牧民的欢迎。

主要位于内陆地区,温带大陆性气候区,降水少,多草场,适合放牧。

洞里萨湖主要观光是居住在此的高棉水上村落,这些居民常年生活在水上,所有房屋都是建在水面上,除少数高脚屋外,大部分船屋建在多个大汽油桶组合制成的平台上面,最大的好处是随着湖水的涨落随时迁徙,除住户外,村落中学校、商店等一应俱全。

位于中南半岛,热带季风气候气候区,雨季降水量大,易引发洪涝灾害。

由于自然环境和社会经济条件的差异,不同地区聚落的空间形态和组织结构会有很大的差别。

地坑院,又称天井院,是古代人们穴居方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”,多见于黄土高原地区。地坑院的构造,是在平整的地面上挖一个正方形或长方形的深坑,深 6~7 米,然后在坑的四壁挖若干孔窑洞,其中一孔窑洞被凿成斜坡,形成阶梯状通道通向地面。“见树不见村,进村不见房,入户不见门,闻声不见人”,是对该类聚落的生动写照。

地坑院

1. 干栏式民居(俗称“高脚屋”)是东南亚的传统民居形式,多采用木材、竹子等材料修建。

东南亚传统民居与北非传统民居各有哪些特色?这些特色与当地的自然环境有什么关系?

01

探究

当地为热带季风气候和热带雨林气候,降水多,多洪涝灾害,高脚屋可减少洪涝的影响,有利于通风散热;屋顶坡度大有利于排水;当地多林木和竹子,建房时可就近取材。

2. 北非的传统民居窗户较小,房屋多采用石材和泥土等材料修建,墙体较厚实。

北非地处热带沙漠气候和地中海气候区,夏季炎热,昼夜温差大,降水少,植被少,且多风沙灾害,当地缺少林木等建筑材料,小窗可减少风沙影响,小窗和后墙有利于隔热。

根据下列资料,解释两种民居建筑特色形成的原因。

02

探究

1. 寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户比较小,有的窗户还装上双层玻璃。在冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸。

寒冷地区的民居墙体厚实,屋内建有壁炉或火炕,窗户比较小,有的窗户还装上双层玻璃,有利于隔热和保温。在冬天积雪较多的地方,屋顶大多高耸,有利于排水(排雪),以防屋顶被积雪压塌。

2. 湿热地区的民居墙体相对单薄,门窗开得较大,并建有较完备的排水系统。

TWO

湿热地区的墙体单薄,门窗开得较大,有利于通风散热,可以保持屋内干爽;雨水多,较完备的排水系统利于排水,减少洪涝灾害的影响。

传统聚落是历史时期人类活动和自然环境相互作用的结果。对传统聚落的保护,有不同的观点。你赞成下列哪一种观点?说出你的理由。

拆旧建新

整旧如新

修旧如旧

建新如旧

知识小结

聚落的景观特征

聚落与地理环境

乡村的景观特征

世界的聚落

聚落的空间形态与组织结构

民居的建筑风格与地理环境

城镇的景观特征

乡村与城镇的区别

乡村到城市的演变阶段

城市的环境问题

习题演练

1.读图中民居分布在多雨环境中的是( )

A.A B.B C.C D.D

读图,回答下面问题。

A

习题演练

2.图A中二层竹楼的民居,应该位于( )

A.东南亚地区 B.北极地区 C.黄土高原地区 D.阿拉伯地区

3.关于图B所在地区的叙述,错误的是( )

A.此地黄土广布 B.此地区民居分布受地形影响

C.此地位于中国的黄土高原 D.此地全年高温多雨

A

D

同课章节目录