第9课 秦统一中国(课件)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂

文档属性

| 名称 | 第9课 秦统一中国(课件)-【课堂无忧】新课标同步核心素养课堂 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-10 15:37:36 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

欢迎走进历史课堂

制作人:一蓑烟雨工作室

第

一

单 元 导 言 篇

部

分

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义

第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 大一统王朝的巩固

第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的丝绸之路

第15课 秦汉时期的科技与文化

第三单元 秦汉时期:

统一多民族国家的建立和巩固

概念释义:

统一:是指疆域统一,整个国家由一个中央政府统辖。

多民族国家:国家内部的居民,由不同民族组成。

封建社会:以封建地主阶级占有土地等主要生产资料,剥削农民剩余劳动为基础的社会。历史上的第二个阶级社会。其基本对立的阶级是农民阶级和地主阶级。

第

一

单 元 导 言 篇

部

分

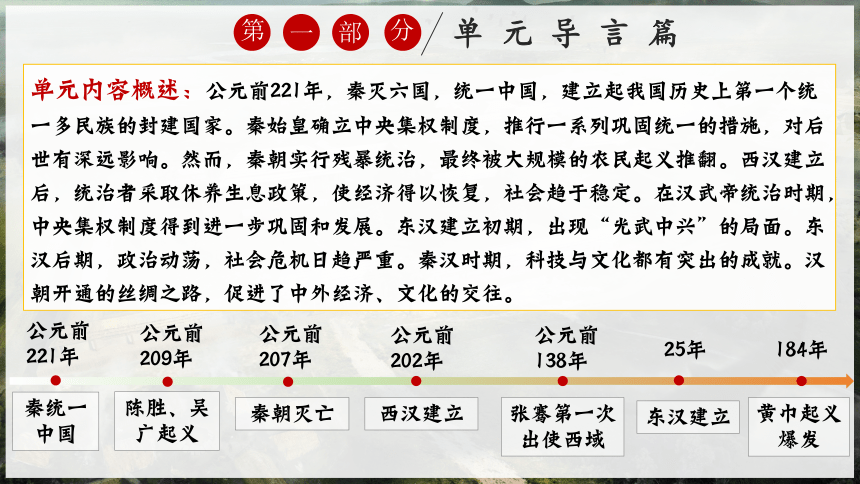

单元内容概述:公元前221年,秦灭六国,统一中国,建立起我国历史上第一个统一多民族的封建国家。秦始皇确立中央集权制度,推行一系列巩固统一的措施,对后世有深远影响。然而,秦朝实行残暴统治,最终被大规模的农民起义推翻。西汉建立后,统治者采取休养生息政策,使经济得以恢复,社会趋于稳定。在汉武帝统治时期,中央集权制度得到进一步巩固和发展。东汉建立初期,出现“光武中兴”的局面。东汉后期,政治动荡,社会危机日趋严重。秦汉时期,科技与文化都有突出的成就。汉朝开通的丝绸之路,促进了中外经济、文化的交往。

公元前

221年

公元前209年

公元前207年

公元前138年

184年

秦统一中国

陈胜、吴广起义

秦朝灭亡

黄巾起义爆发

25年

西汉建立

东汉建立

公元前202年

张骞第一次出使西域

战国后期,中华大地烽烟四起,秦齐楚燕赵韩魏七国之间你争我夺,秦国历一百六十余年六代领袖坚定不移地努力追求,才完成了一场最伟大的帝国革命,建立起一个强大统一的帝国,开创了一个全新的铁器文明时代,使中国农业文明完成了伟大的历史转型。

导入新课

文本

文本

文本

文本

《大秦帝国之裂变》

(2009年)

《大秦帝国之纵横》

(2013年)

《大秦帝国之崛起》

(2017年)

《大秦赋》

(2020年)

学习目标

1

2

3

理解秦朝统一的历史必然性,认识到生产力的发展、社会矛盾的激化、战争的推动等是历史演进的重要因素。通过阅读和分析史料,了解秦朝统一的过程和意义,培养学生解读和运用史料的能力。(史料实证、唯物史观)

通过对秦朝统一的历史过程和影响的分析,培养学生的历史解释能力,理解历史的因果关系和意义(历史解释)

通过学习秦朝统一的历史,培养学生的民族自豪感和国家意识,认识到统一对于多民族国家的重要性。(唯物史观、家国情怀)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

1.背景:

材料一:战国时期“天下”一词成为流行词汇。孟子说:“仁者无敌于天下”;墨子说:“一同天下”;庄子说:“一心定而王天下”。

材料二 “秦孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”—— 《史记·李斯列传》

材料三 嬴政用人不分籍贯和出身,如李斯原是楚国小吏,尉缭原是魏国布衣,都得到重用。嬴政很欣赏韩非的学说,为得到这一人才,下令攻韩,迫使韩王将韩非送往秦国。

阅读下列材料,概括秦灭六国实现统一的原因

①民心归一:战国时期的连年战争,影响经济发展和社会稳定,人民希望结束战乱

②秦国实力:秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备统一六国的条件。

③雄才大略:秦王嬴政重用人才,积极策划统一大计。

壹·函古东出四海一——秦灭六国

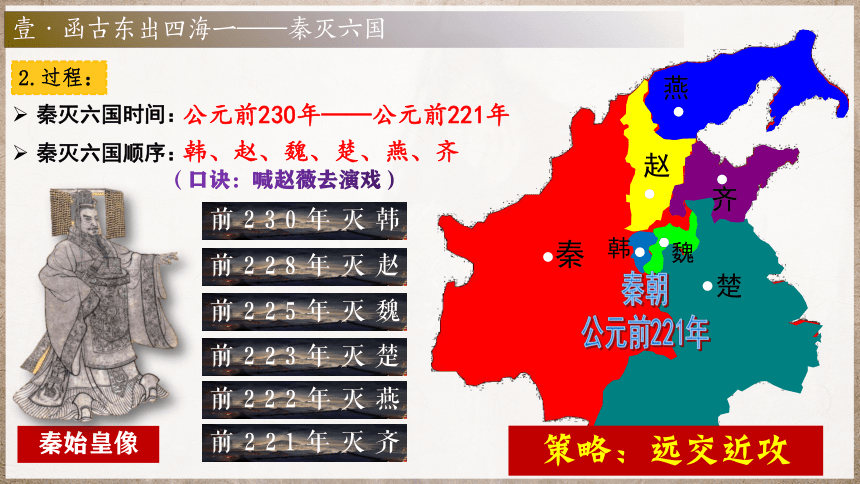

2.过程:

秦

楚

齐

燕

赵

魏

韩

秦朝

公元前221年

策略:远交近攻

秦灭六国时间:

秦灭六国顺序:

前230年灭韩

前221年灭齐

前228年灭赵

前225年灭魏

前223年灭楚

前222年灭燕

秦始皇像

公元前230年——公元前221年

韩、赵、魏、楚、燕、齐

(口诀:喊赵薇去演戏)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

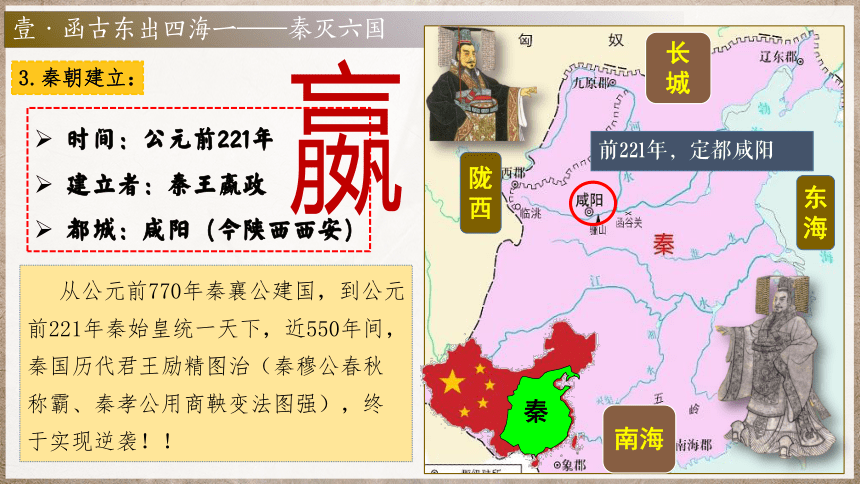

3.秦朝建立:

长城

南海

陇西

东海

前221年,定都咸阳

秦

从公元前770年秦襄公建国,到公元前221年秦始皇统一天下,近550年间,秦国历代君王励精图治(秦穆公春秋称霸、秦孝公用商鞅变法图强),终于实现逆袭!!

时间:公元前221年

建立者:秦王嬴政

都城:咸阳(今陕西西安)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

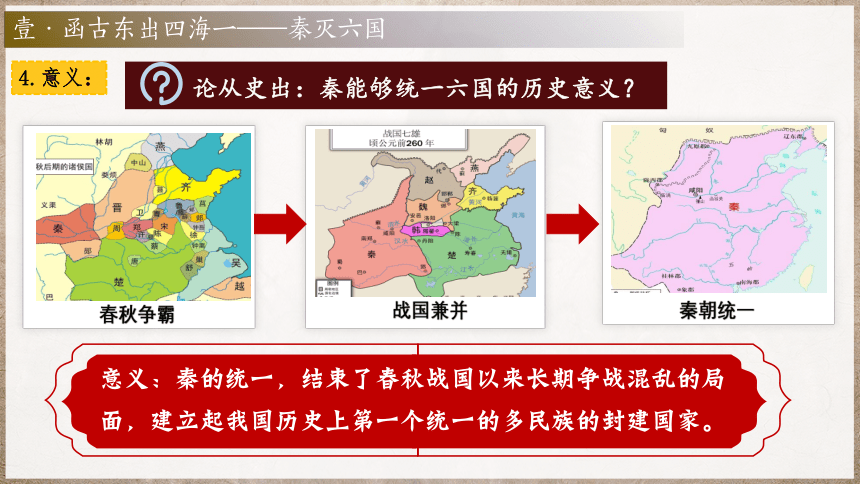

4.意义:

秦朝统一

春秋争霸

战国兼并

意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

论从史出:秦能够统一六国的历史意义?

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

思考探究:

春秋战国的动荡局面给秦朝哪些启示?如何解决?

王室衰微

诸侯争霸

需要加强什么权力?

需要加强什么权力?

中央

地方

专制主义

中央集权

秦实现大一统后,原各自为政的政治形态已不能适应新的社会发展。

为加强对全国的统治,秦朝创立了中央集权制度。

1.背景:

2.目的:

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

3.皇帝制度:

国家最高统治者,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。

功过五帝

德高三皇

(1)由来:嬴政自认为“德兼三皇,功过五帝”,决定用“皇帝”作为自己的专用称号。

材料1:天下之事无小大,皆决于上。

材料2:朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。

材料3:秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。——《史记·秦始皇本纪》

皇位世袭

皇帝独尊

皇权至上

伏羲、神农、燧人

黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜

(2)特点:

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

总揽 大权

(行政)

(军事)

(监察)

奉

常

廷尉

少府

卫尉

宗正

郎中令

太仆

典客

治粟内史

太尉

丞相

御史大夫

皇帝

4.三公九卿制:

中央设丞相 太尉 御史大夫,分别掌管行政 军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

5.郡县制:

请两位同学分别扮演丞相王绾与廷尉李斯完成对话

丞相 王绾

廷尉 李斯

我大秦锐士历经数十载,终于荡平六国,如今天下太平,大王应当行分封,如同当年的周天子一般,令嬴姓子孙去戍守那些偏远的诸侯国,例如燕国、齐国,这样才能够保证秦国之一统,一统之万年!

西周分封子弟数百,镇守四方,确保周朝八百年之久。但是今时不同往日,时代发生了巨大变法,所谓变者,法之至也。大王应改变春秋以来社会分崩离析的现状,使各国行我大秦之郡县制,将权力收归中央,秦王代代相传,大秦才能与世永存!

郡县

分封

如何管理疆域辽阔的秦朝,群臣展开了一场讨论:

分封OR郡县?你会如何选?

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

在地方上,废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。(郡县的长官由朝廷直接任免)

5.郡县制:

在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;郡下设县,县长官称县令或县长。郡县长官都由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层组织。

郡(守)

县(令或长)

乡、里、亭

中央集权

意义:

开创了我国以后地方行政的基本模式。

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

分封制

郡县制

目的:都是为了加强对地方的控制,巩固统治。

不同点

性质:都是中国古代重要的地方行政制度。

分封制 郡县制

划分原则 地域

是否世袭 世袭 不世袭

与中央关系 相对独立

血缘关系

直属

中央管理

相同点

知识拓展:

分封制与郡县制的比较

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

指国家政权的决策方式,即皇权至上,皇帝个人独裁,集国家最高权力于一身。

指中央与地方的关系,即中央控制地方,地方严格服从中央,地方没有独立性。

毛泽东概括说:百代都行秦政制。

“秦政制”指什么?有何影响?

利:有利于巩固国家统一,加强统治

弊:集权易出现暴政

影响:奠定了中国两千多年封建政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,影响深远。

叁·一统格局承后世——巩固统一

今天去齐国买个特产还得付刀币,难道朕不配吗!

给媳妇订了个长裙,取货时变成了超短裙!

颁布下去的诏书都没人看,都是文盲吗?

一路上马车都颠颠簸簸,朕都要吐了,这些路宽度怎么都不一样!

为彰显自己的威望,秦始皇打算来一次全国巡游,然而巡游回来的秦始皇却非常愤怒……

南方越族物资运输困难,北方边境匈奴为患,一点也不让朕省心!

文字不统一

货币不统一

度量衡不统一

车轨不统一

边境危机

始皇帝的愤怒

叁·一统格局承后世——巩固统一

文字不统一

统一文字小篆

秦始皇帝初兼并天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者 ……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也……初有隶书,以趣简约,而古文由此绝矣。

——(五代十国)徐锴《说文系传》

统一文字,制定规整的小篆,作为通用文字颁行全国。使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

叁·一统格局承后世——巩固统一

赵

韩

楚

燕

齐

魏

(圆形方孔半两钱)

作用:改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济交流。

货币不统一

统一货币圆形方孔半两钱

叁·一统格局承后世——巩固统一

度量衡不统一

统一度量衡

为改变以前各诸侯国使用的长度、容量、重量标准不一的状况,

秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,国家统一监制度量衡用器。

叁·一统格局承后世——巩固统一

车轨不统一

统一车辆和道路宽窄

陆路:统一车轨,修筑贯通全国的道路

水路:开凿灵渠,沟通湘江和漓江

车轨:车子两轮间的距离规定车轨的统一宽度为6尺。秦代一尺合今23.1厘米,6尺即相当于现在的138.6厘米。为加强各地的交通往来,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,以咸阳为中心,贯通全国的驰道,使秦朝的陆路交通四通八达。

开凿灵渠,统一岭南及东南沿海

沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来,便利了南北的水运交通

叁·一统格局承后世——巩固统一

北击匈奴;修长城

边境危机

临洮

辽东

①征服越族地区,统一岭南及东南沿海(设桂林、南海、象等数郡);

②派蒙恬北击匈奴,并修筑西起临洮、东到辽东的“万里长城”。

乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马、士不敢弯弓而抱怨。

——贾谊《过秦论》

叁·一统格局承后世——巩固统一

焚书坑儒

思想上

焚 书

坑 儒

犯禁者四百六十余人(术士与儒生),皆坑之咸阳。

焚六国史书,民间诗、书、百家书(医药、卜筮、种树之书除外)。

焚书坑儒,是秦始皇公元前213年和公元前212年焚毁书籍、坑杀“犯禁者四百六十馀人”,焚书的同时,严禁民间藏书;严禁书生聚会研讨学问,违禁者当众处死;发现有厚古薄今者,诛灭全族;官吏包庇罪犯,或不作为者,与罪犯做同罪处理。秦始皇搞残暴的文化专制、思想专制是不得民心的,他为后代的帝王开了一个恶例,春秋时期百家争鸣的文化繁荣景象从此一去永不复返。

叁·一统格局承后世——巩固统一

知识拓展:

如何评价秦始皇?

秦始皇的千秋功过历代都有评说。称赞说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未有,五帝所不及”。也有人记载:“秦王贪狼暴虐……穷困万民,以适其欲也,你怎么看呢?

(1)统一六国,建立我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)首创中国历史上延续两千多年的专制主义中央集权制度。

(3)统一文字、货币、度量衡等,巩固了统一的多民族国家。

(1)“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化。

(2)广建宫殿,大修陵墓,耗费大量人力、物力等。

(3)实施暴政、刑罚残酷等,给人民带来深重灾难。

原则:客观公正,辩证看待

VS

功

过

秦统一中国

秦灭六国

巩固

统一

统一背景

统一过程

统一意义

政治

文化

经济

交通

军事

南征越族开灵渠;北击匈奴修长城

统一车轨;修道路

统一货币、度量衡

统一文字(小篆)

君主专制中央集权制

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

①战国时期,连年战争,人民渴望统一;

②商鞅变法,使秦国实力超过东方六国;

③秦王嬴政具有雄才大略,知人善任;

韩、赵、魏、楚、燕、齐(远交近攻)

①结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面;

②建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

课堂小结

随堂练习

1.秦朝在地方彻底废除了“封诸侯,建藩卫”的做法,在全国范围内普遍实行郡县制度,郡县官员由中央任命和考核。秦朝推行这一制度意在( )

A.强化经济管理 B.实行思想控制

C.加强中央集权 D.防止外戚专权

2.在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A.诸侯受命管理土地和人民 B.中央与地方组成政治联盟

C.地方政府直接听命于朝廷 D.修筑了贯通全国的道路

C

C

3.里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8-461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式、程序、文体、称谓等内容。“8-461号木方”记载内容中的“统一”( )

A.推动思想文化发展到高峰

B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善

D.使政令能够在全国各地顺利推行

4.在中国古代历史上有这样一位政治家,其功绩包括:并吞六国;开疆拓土;创立新制;统一货币;修筑驰道、直道等。这位政治家是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.唐太宗 D.元世祖

D

随堂练习

A

欢迎走进历史课堂

制作人:一蓑烟雨工作室

第

一

单 元 导 言 篇

部

分

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义

第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 大一统王朝的巩固

第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的丝绸之路

第15课 秦汉时期的科技与文化

第三单元 秦汉时期:

统一多民族国家的建立和巩固

概念释义:

统一:是指疆域统一,整个国家由一个中央政府统辖。

多民族国家:国家内部的居民,由不同民族组成。

封建社会:以封建地主阶级占有土地等主要生产资料,剥削农民剩余劳动为基础的社会。历史上的第二个阶级社会。其基本对立的阶级是农民阶级和地主阶级。

第

一

单 元 导 言 篇

部

分

单元内容概述:公元前221年,秦灭六国,统一中国,建立起我国历史上第一个统一多民族的封建国家。秦始皇确立中央集权制度,推行一系列巩固统一的措施,对后世有深远影响。然而,秦朝实行残暴统治,最终被大规模的农民起义推翻。西汉建立后,统治者采取休养生息政策,使经济得以恢复,社会趋于稳定。在汉武帝统治时期,中央集权制度得到进一步巩固和发展。东汉建立初期,出现“光武中兴”的局面。东汉后期,政治动荡,社会危机日趋严重。秦汉时期,科技与文化都有突出的成就。汉朝开通的丝绸之路,促进了中外经济、文化的交往。

公元前

221年

公元前209年

公元前207年

公元前138年

184年

秦统一中国

陈胜、吴广起义

秦朝灭亡

黄巾起义爆发

25年

西汉建立

东汉建立

公元前202年

张骞第一次出使西域

战国后期,中华大地烽烟四起,秦齐楚燕赵韩魏七国之间你争我夺,秦国历一百六十余年六代领袖坚定不移地努力追求,才完成了一场最伟大的帝国革命,建立起一个强大统一的帝国,开创了一个全新的铁器文明时代,使中国农业文明完成了伟大的历史转型。

导入新课

文本

文本

文本

文本

《大秦帝国之裂变》

(2009年)

《大秦帝国之纵横》

(2013年)

《大秦帝国之崛起》

(2017年)

《大秦赋》

(2020年)

学习目标

1

2

3

理解秦朝统一的历史必然性,认识到生产力的发展、社会矛盾的激化、战争的推动等是历史演进的重要因素。通过阅读和分析史料,了解秦朝统一的过程和意义,培养学生解读和运用史料的能力。(史料实证、唯物史观)

通过对秦朝统一的历史过程和影响的分析,培养学生的历史解释能力,理解历史的因果关系和意义(历史解释)

通过学习秦朝统一的历史,培养学生的民族自豪感和国家意识,认识到统一对于多民族国家的重要性。(唯物史观、家国情怀)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

1.背景:

材料一:战国时期“天下”一词成为流行词汇。孟子说:“仁者无敌于天下”;墨子说:“一同天下”;庄子说:“一心定而王天下”。

材料二 “秦孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”—— 《史记·李斯列传》

材料三 嬴政用人不分籍贯和出身,如李斯原是楚国小吏,尉缭原是魏国布衣,都得到重用。嬴政很欣赏韩非的学说,为得到这一人才,下令攻韩,迫使韩王将韩非送往秦国。

阅读下列材料,概括秦灭六国实现统一的原因

①民心归一:战国时期的连年战争,影响经济发展和社会稳定,人民希望结束战乱

②秦国实力:秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备统一六国的条件。

③雄才大略:秦王嬴政重用人才,积极策划统一大计。

壹·函古东出四海一——秦灭六国

2.过程:

秦

楚

齐

燕

赵

魏

韩

秦朝

公元前221年

策略:远交近攻

秦灭六国时间:

秦灭六国顺序:

前230年灭韩

前221年灭齐

前228年灭赵

前225年灭魏

前223年灭楚

前222年灭燕

秦始皇像

公元前230年——公元前221年

韩、赵、魏、楚、燕、齐

(口诀:喊赵薇去演戏)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

3.秦朝建立:

长城

南海

陇西

东海

前221年,定都咸阳

秦

从公元前770年秦襄公建国,到公元前221年秦始皇统一天下,近550年间,秦国历代君王励精图治(秦穆公春秋称霸、秦孝公用商鞅变法图强),终于实现逆袭!!

时间:公元前221年

建立者:秦王嬴政

都城:咸阳(今陕西西安)

壹·函古东出四海一——秦灭六国

4.意义:

秦朝统一

春秋争霸

战国兼并

意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

论从史出:秦能够统一六国的历史意义?

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

思考探究:

春秋战国的动荡局面给秦朝哪些启示?如何解决?

王室衰微

诸侯争霸

需要加强什么权力?

需要加强什么权力?

中央

地方

专制主义

中央集权

秦实现大一统后,原各自为政的政治形态已不能适应新的社会发展。

为加强对全国的统治,秦朝创立了中央集权制度。

1.背景:

2.目的:

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

3.皇帝制度:

国家最高统治者,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。

功过五帝

德高三皇

(1)由来:嬴政自认为“德兼三皇,功过五帝”,决定用“皇帝”作为自己的专用称号。

材料1:天下之事无小大,皆决于上。

材料2:朕为始皇帝,后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。

材料3:秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。——《史记·秦始皇本纪》

皇位世袭

皇帝独尊

皇权至上

伏羲、神农、燧人

黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜

(2)特点:

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

总揽 大权

(行政)

(军事)

(监察)

奉

常

廷尉

少府

卫尉

宗正

郎中令

太仆

典客

治粟内史

太尉

丞相

御史大夫

皇帝

4.三公九卿制:

中央设丞相 太尉 御史大夫,分别掌管行政 军事和监察事务,最后的决断权由皇帝掌控

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

5.郡县制:

请两位同学分别扮演丞相王绾与廷尉李斯完成对话

丞相 王绾

廷尉 李斯

我大秦锐士历经数十载,终于荡平六国,如今天下太平,大王应当行分封,如同当年的周天子一般,令嬴姓子孙去戍守那些偏远的诸侯国,例如燕国、齐国,这样才能够保证秦国之一统,一统之万年!

西周分封子弟数百,镇守四方,确保周朝八百年之久。但是今时不同往日,时代发生了巨大变法,所谓变者,法之至也。大王应改变春秋以来社会分崩离析的现状,使各国行我大秦之郡县制,将权力收归中央,秦王代代相传,大秦才能与世永存!

郡县

分封

如何管理疆域辽阔的秦朝,群臣展开了一场讨论:

分封OR郡县?你会如何选?

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

在地方上,废除分封制,建立由中央直接管辖的郡县制。(郡县的长官由朝廷直接任免)

5.郡县制:

在地方上,推行郡县制,分天下为36郡,全国分为36郡,后增至40多郡,郡的行政长官称郡守;郡下设县,县长官称县令或县长。郡县长官都由朝廷直接任免。县以下又设乡、里、亭等基层组织。

郡(守)

县(令或长)

乡、里、亭

中央集权

意义:

开创了我国以后地方行政的基本模式。

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

分封制

郡县制

目的:都是为了加强对地方的控制,巩固统治。

不同点

性质:都是中国古代重要的地方行政制度。

分封制 郡县制

划分原则 地域

是否世袭 世袭 不世袭

与中央关系 相对独立

血缘关系

直属

中央管理

相同点

知识拓展:

分封制与郡县制的比较

贰·百代皆行秦制度——确立中央集权制度

指国家政权的决策方式,即皇权至上,皇帝个人独裁,集国家最高权力于一身。

指中央与地方的关系,即中央控制地方,地方严格服从中央,地方没有独立性。

毛泽东概括说:百代都行秦政制。

“秦政制”指什么?有何影响?

利:有利于巩固国家统一,加强统治

弊:集权易出现暴政

影响:奠定了中国两千多年封建政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,影响深远。

叁·一统格局承后世——巩固统一

今天去齐国买个特产还得付刀币,难道朕不配吗!

给媳妇订了个长裙,取货时变成了超短裙!

颁布下去的诏书都没人看,都是文盲吗?

一路上马车都颠颠簸簸,朕都要吐了,这些路宽度怎么都不一样!

为彰显自己的威望,秦始皇打算来一次全国巡游,然而巡游回来的秦始皇却非常愤怒……

南方越族物资运输困难,北方边境匈奴为患,一点也不让朕省心!

文字不统一

货币不统一

度量衡不统一

车轨不统一

边境危机

始皇帝的愤怒

叁·一统格局承后世——巩固统一

文字不统一

统一文字小篆

秦始皇帝初兼并天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者 ……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也……初有隶书,以趣简约,而古文由此绝矣。

——(五代十国)徐锴《说文系传》

统一文字,制定规整的小篆,作为通用文字颁行全国。使政令能够在全国各地顺利推行,也使不同地域的人民能够顺畅沟通,有利于文化的交流与发展。

叁·一统格局承后世——巩固统一

赵

韩

楚

燕

齐

魏

(圆形方孔半两钱)

作用:改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济交流。

货币不统一

统一货币圆形方孔半两钱

叁·一统格局承后世——巩固统一

度量衡不统一

统一度量衡

为改变以前各诸侯国使用的长度、容量、重量标准不一的状况,

秦始皇规定以秦制为基础,统一度量衡制度,国家统一监制度量衡用器。

叁·一统格局承后世——巩固统一

车轨不统一

统一车辆和道路宽窄

陆路:统一车轨,修筑贯通全国的道路

水路:开凿灵渠,沟通湘江和漓江

车轨:车子两轮间的距离规定车轨的统一宽度为6尺。秦代一尺合今23.1厘米,6尺即相当于现在的138.6厘米。为加强各地的交通往来,秦始皇下令统一车辆和道路的宽窄,以咸阳为中心,贯通全国的驰道,使秦朝的陆路交通四通八达。

开凿灵渠,统一岭南及东南沿海

沟通了湘江和漓江,把长江和珠江两大水系连接起来,便利了南北的水运交通

叁·一统格局承后世——巩固统一

北击匈奴;修长城

边境危机

临洮

辽东

①征服越族地区,统一岭南及东南沿海(设桂林、南海、象等数郡);

②派蒙恬北击匈奴,并修筑西起临洮、东到辽东的“万里长城”。

乃使蒙恬北筑长城而守藩篱,却匈奴七百余里。胡人不敢南下而牧马、士不敢弯弓而抱怨。

——贾谊《过秦论》

叁·一统格局承后世——巩固统一

焚书坑儒

思想上

焚 书

坑 儒

犯禁者四百六十余人(术士与儒生),皆坑之咸阳。

焚六国史书,民间诗、书、百家书(医药、卜筮、种树之书除外)。

焚书坑儒,是秦始皇公元前213年和公元前212年焚毁书籍、坑杀“犯禁者四百六十馀人”,焚书的同时,严禁民间藏书;严禁书生聚会研讨学问,违禁者当众处死;发现有厚古薄今者,诛灭全族;官吏包庇罪犯,或不作为者,与罪犯做同罪处理。秦始皇搞残暴的文化专制、思想专制是不得民心的,他为后代的帝王开了一个恶例,春秋时期百家争鸣的文化繁荣景象从此一去永不复返。

叁·一统格局承后世——巩固统一

知识拓展:

如何评价秦始皇?

秦始皇的千秋功过历代都有评说。称赞说:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未有,五帝所不及”。也有人记载:“秦王贪狼暴虐……穷困万民,以适其欲也,你怎么看呢?

(1)统一六国,建立我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)首创中国历史上延续两千多年的专制主义中央集权制度。

(3)统一文字、货币、度量衡等,巩固了统一的多民族国家。

(1)“焚书坑儒”钳制了思想,摧残了文化。

(2)广建宫殿,大修陵墓,耗费大量人力、物力等。

(3)实施暴政、刑罚残酷等,给人民带来深重灾难。

原则:客观公正,辩证看待

VS

功

过

秦统一中国

秦灭六国

巩固

统一

统一背景

统一过程

统一意义

政治

文化

经济

交通

军事

南征越族开灵渠;北击匈奴修长城

统一车轨;修道路

统一货币、度量衡

统一文字(小篆)

君主专制中央集权制

皇帝制度

三公九卿制度

郡县制

①战国时期,连年战争,人民渴望统一;

②商鞅变法,使秦国实力超过东方六国;

③秦王嬴政具有雄才大略,知人善任;

韩、赵、魏、楚、燕、齐(远交近攻)

①结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面;

②建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

课堂小结

随堂练习

1.秦朝在地方彻底废除了“封诸侯,建藩卫”的做法,在全国范围内普遍实行郡县制度,郡县官员由中央任命和考核。秦朝推行这一制度意在( )

A.强化经济管理 B.实行思想控制

C.加强中央集权 D.防止外戚专权

2.在陕西西安章台出土的秦朝地方官府向朝廷上奏文书时用的封泥(在捆绑简牍的绳端处封上粘土,上盖印章),其中有许多“上郡”“代郡”等郡名和“蓝田”“下邦”等县名。而《秦律》明确规定,地方有事奏请,须采用文书形式。据此可知秦统一全国后( )

A.诸侯受命管理土地和人民 B.中央与地方组成政治联盟

C.地方政府直接听命于朝廷 D.修筑了贯通全国的道路

C

C

3.里耶秦简绝大多数写于秦统一以后,其中8-461号木方记载了秦统一文字形体和统一官府文书、法律文本的格式、程序、文体、称谓等内容。“8-461号木方”记载内容中的“统一”( )

A.推动思想文化发展到高峰

B.结束了长期以来争战混乱的局面

C.促使国家财政有很大改善

D.使政令能够在全国各地顺利推行

4.在中国古代历史上有这样一位政治家,其功绩包括:并吞六国;开疆拓土;创立新制;统一货币;修筑驰道、直道等。这位政治家是( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.唐太宗 D.元世祖

D

随堂练习

A

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史