沪粤版物理八年级上册 第一章 走进物理世界(含答案)

文档属性

| 名称 | 沪粤版物理八年级上册 第一章 走进物理世界(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 867.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪粤版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-10 16:36:33 | ||

图片预览

文档简介

第一章 走进物理世界

考点一 物理学及其作用

1.观察与实验是学习物理学的基本方法.物理实验是指在 (选填“自然”或“人工控制”)的条件下,对物理现象进行观察和研究的活动.

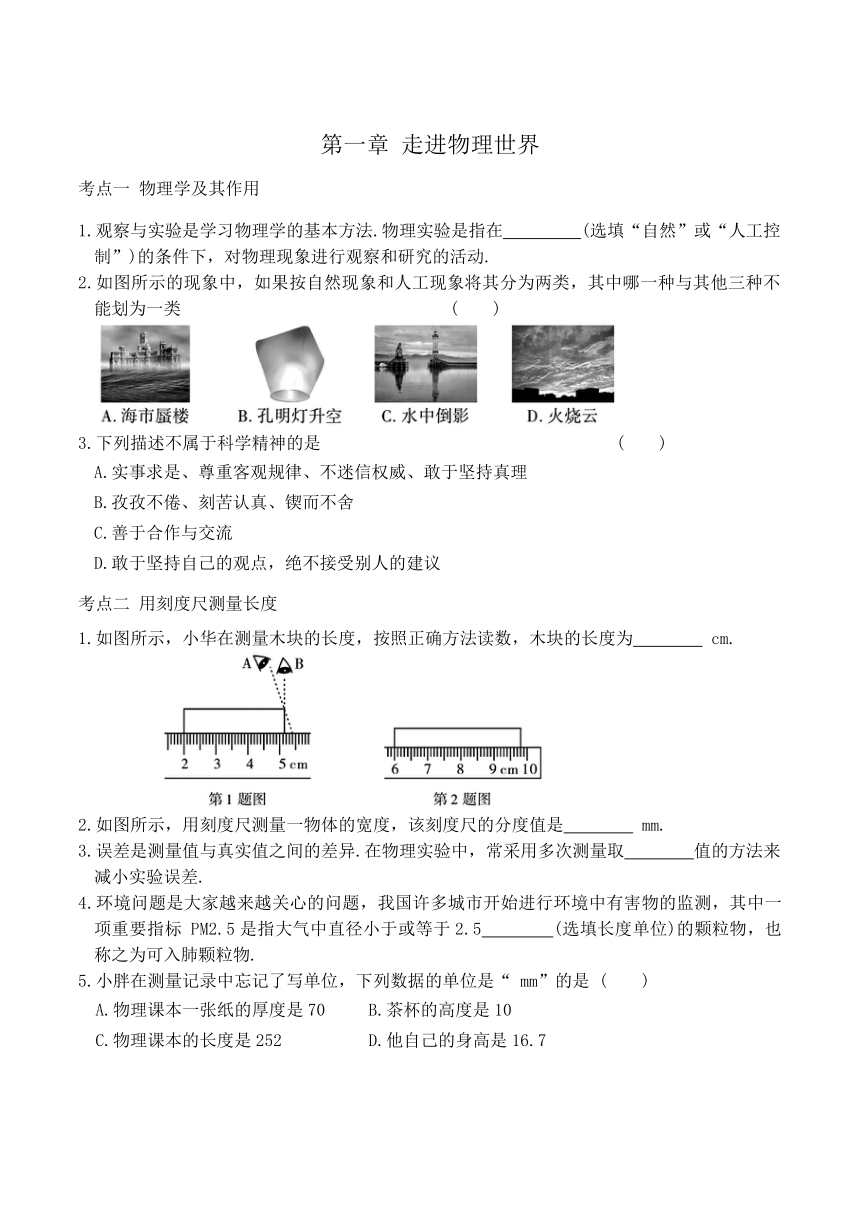

2.如图所示的现象中,如果按自然现象和人工现象将其分为两类,其中哪一种与其他三种不能划为一类 ( )

3.下列描述不属于科学精神的是 ( )

A.实事求是、尊重客观规律、不迷信权威、敢于坚持真理

B.孜孜不倦、刻苦认真、锲而不舍

C.善于合作与交流

D.敢于坚持自己的观点,绝不接受别人的建议

考点二 用刻度尺测量长度

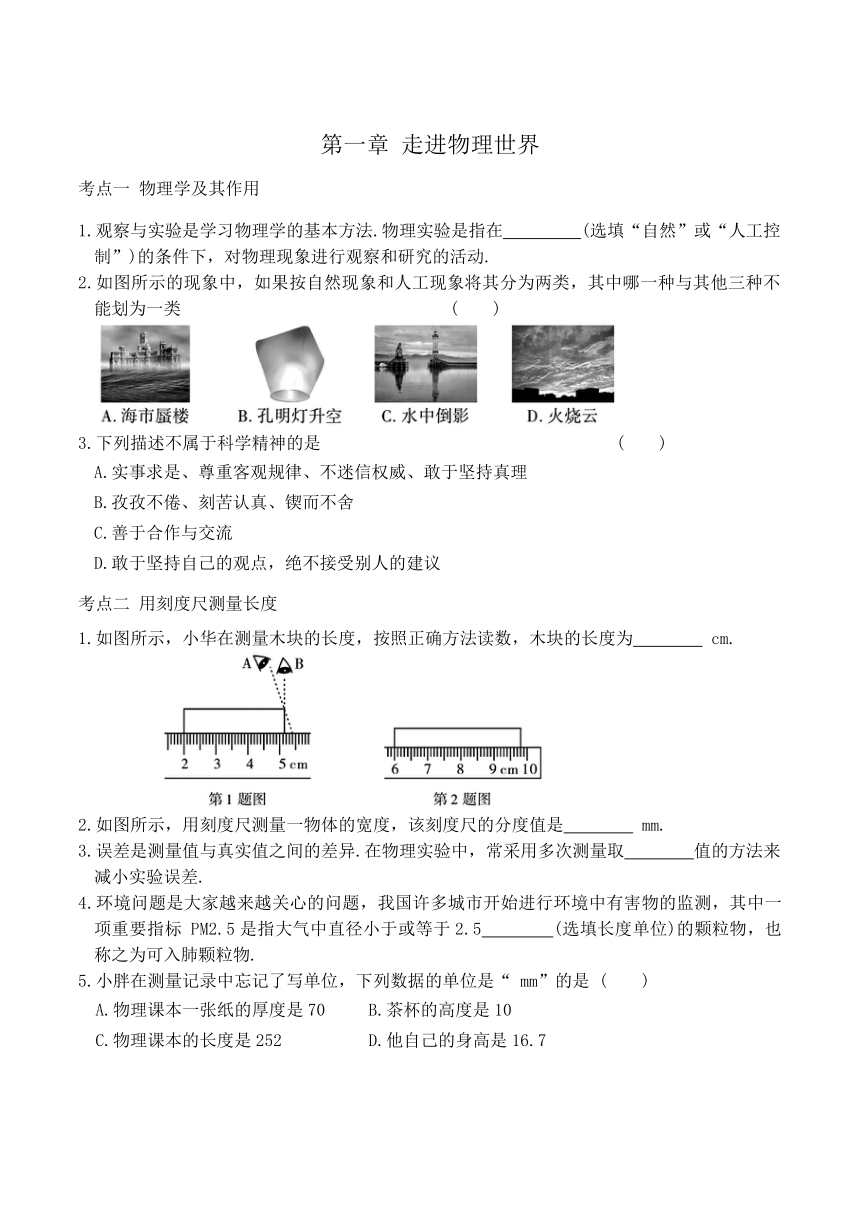

1.如图所示,小华在测量木块的长度,按照正确方法读数,木块的长度为 cm.

2.如图所示,用刻度尺测量一物体的宽度,该刻度尺的分度值是 mm.

3.误差是测量值与真实值之间的差异.在物理实验中,常采用多次测量取 值的方法来减小实验误差.

4.环境问题是大家越来越关心的问题,我国许多城市开始进行环境中有害物的监测,其中一项重要指标 PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 (选填长度单位)的颗粒物,也称之为可入肺颗粒物.

5.小胖在测量记录中忘记了写单位,下列数据的单位是“ mm”的是 ( )

A.物理课本一张纸的厚度是70 B.茶杯的高度是10

C.物理课本的长度是252 D.他自己的身高是16.7

6.在学习了长度的测量后,物理兴趣小组的李康同学想探究人躺着和站立时身体长度是否有差异,你认为他选用下列哪种刻度尺量合适 ( )

A.量程0~3m,分度值l mm

B.量程O~10 m,分度值1 dm

C.量程0~30 m,分度值1 mm

D.量程0~15m,分度值0.5mm

7.如图所示是小明同学在用刻度尺测量木块长度时的几种操作,其中正确的是 ( )

8.下列过程经历的时间最接近l s的是 ( )

A.人步行10 m所用的时间

B.通常情况下人体心脏跳动一次的时间

C.人眨一下眼睛所用的时间

D.朗读由20 个字组成的一句话所用的时间

9.用一把刻度尺测某一物体长度时,一般要测三次或更多次,这样做的目的是 ( )

A.减小观察刻度时,由于视线不垂直而产生的误差

B.减小由于刻度尺不精密而产生的误差

C.减小由于读数时,估计偏大或偏小而产生的误差

D.避免测量中可能出现的错误

10.用刻度尺测量物体长度时,下列要求中不必要的是 ( )

A.在使用刻度尺之前,应先观察刻度尺,搞清楚它的量程和分度值

B.测量时只能从刻度尺的零刻度线读起

C.读数时,视线要与尺面垂直

D.记录时,必须在数字后面加上单位

考点三 测量时间

1.如图所示,时钟的最小测量值是1s,指针位置显示的时间是 .

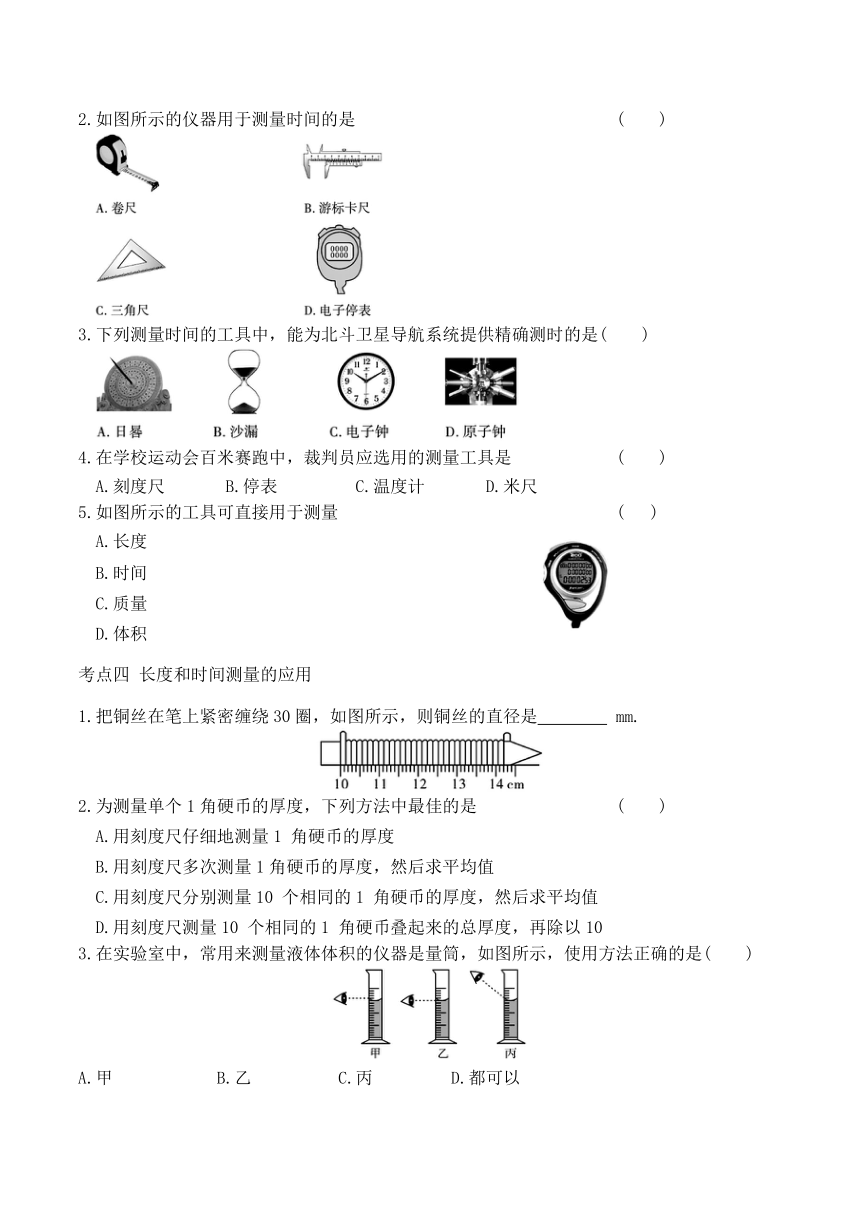

2.如图所示的仪器用于测量时间的是 ( )

3.下列测量时间的工具中,能为北斗卫星导航系统提供精确测时的是( )

4.在学校运动会百米赛跑中,裁判员应选用的测量工具是 ( )

A.刻度尺 B.停表 C.温度计 D.米尺

5.如图所示的工具可直接用于测量 ( )

A.长度

B.时间

C.质量

D.体积

考点四 长度和时间测量的应用

1.把铜丝在笔上紧密缠绕30圈,如图所示,则铜丝的直径是 mm.

2.为测量单个1角硬币的厚度,下列方法中最佳的是 ( )

A.用刻度尺仔细地测量1 角硬币的厚度

B.用刻度尺多次测量1角硬币的厚度,然后求平均值

C.用刻度尺分别测量10 个相同的1 角硬币的厚度,然后求平均值

D.用刻度尺测量10 个相同的1 角硬币叠起来的总厚度,再除以10

3.在实验室中,常用来测量液体体积的仪器是量筒,如图所示,使用方法正确的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.都可以

4.如图所示是用量筒和铁块来测量石蜡(不沉于水)的体积,下列说法中不正确的是 ( )

A.实验中所用量筒的量程是100 mL

B.实验中 A和C 两步是多余的可以去掉

C.正确实验测得石蜡的体积是5 mL

D.实验中每次读数时应按 D 的方法

5.如图所示是实验室用来测固体或液体体积的量筒(甲)和量杯(乙).

(1)用图中所示的量筒和量杯测液体体积时,液体越多,用 (选填“量筒”或“量杯”)测量时的误差越大;

(2)某同学想用图中量筒测量一块鹅卵石的体积,由于鹅卵石无法直接放入量筒中,他设计了如下测量方法:他先在丙烧杯中装一定量的水,记下水面的位置A,再将烧杯中的水倒入如图丁所示的量筒中,记下水面的位置在B;然后他将鹅卵石缓慢地放入烧杯丙中,将量筒中的水倒入烧杯,直到水面的位置再次到达A处,此时量筒中剩余水的水面位置在图中C处,则量筒中剩余水的体积为 mL,此鹅卵石的体积为 cm ;

(3)若在读量筒测水的体积时,人的眼睛在如图丁中D位置读数,则他所测的结果将比真实值 (选填“偏大”“偏小”或“一样”).

6.某同学要测一根细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的总长度L ;

B.用刻度尺测出在铅笔杆上细铜丝绕圈的总长度L ;

C.用细铜丝的总长度除以细铜丝的圈数,即得细铜丝的直径为

D.将细铜丝紧密缠绕在铅笔杆上;

E.数出缠绕在铅笔杆上细铜丝的圈数n.

(1)以上实验步骤中,没有必要的步骤是 (选填步骤字母);有错误的步骤应改正为 ;

(2)改正错误后,实验步骤合理的顺序应是 ;

(3)该同学在绕细铜丝时,匝与匝之间有间隙,则测量值会偏 .

7.如图所示,某同学用量筒、足够多的水和细线,测量一定重量的实心铁块的体积,所作的步骤如下:

(1)往量筒内倒入 的水,并记录下水的体积V ;

(2)用细线拴住铁块,轻轻放入量筒内水中,并使之 ,记下铁块和水的总体积 V ;

(3)计算出铁块的体积为 cm ;

(4)如果某同学在操作时将(1)、(2)两步颠倒,先测出了铁块和水的总体积,再将铁块取出后,读出水的体积,这样测量的结果会 (选填“偏大”“偏小”或“不变”).

考点五 尝试科学探究

1.小玲、小红和小丽在操场上玩荡秋千,小丽把小玲、小红分别轻轻推了一下,细心的小丽发现,她俩往返摆动一次的时间几乎一样,那么,秋千往返摆动一次的时间与哪些因素有关呢

三人对此问题进行研究,提出了以下猜想.

猜想1:秋千往返摆动一次所用的时间可能与人的质量有关.

猜想2:秋千往返摆动一次所用的时间可能与秋千的绳长有关.

猜想3:秋千往返摆动一次所用的时间可能与秋千摆动时离开中心线的最大距离有关.

实验序号 小球质量m/g 从O点到小球中心的距离l /m 小球摆动距中心线最大距离s/m 小球往返摆10次所用时间t/s 小球往返摆1次所用的时间t /s

1 20 0.8 0.10 18.0 1.80

2 20 1.0 0.14 20.0 2.00

3 20 1.2 0.10 22.0 2.20

4 30 1.0 0.14 20.0 2.00

5 30 1.0 0.10 20.0 2.00

为了验证上述猜想,按图进行实验,得到如表中的数据,请你通过分析回答下列问题:

(1)她们在实验室中找到了细线、20克和30克的小球,为完成实验,她们还需要的测量工具为 和 ;

(2)选用序号4、5两组实验进行对比分析,可以对 (选填“猜想1”“猜想2”或“猜想3”)进行验证;

(3)根据实验数据分析可知,若要增加秋千往返摆动一次所用的时间,下列做法可行的是 .

A.增加人的质量

B.增加秋千的绳长

C.增加秋千摆动时离开中心线的最大距离

2.小明想探究弹簧枪弹珠射程(水平射程x)与什么因素有关,准备了一根弹簧、一个金属小球和水平台等器材,并提出如下猜想.

猜想A:弹珠水平射程与弹簧压缩量有关.

猜想 B:弹珠水平射程与发射点距离地面高度h有关.

小明先后用同一金属球,调整弹簧的压缩量和发射点距离地面的高度,分别进行实验,实验中金属球均水平射出,如图所示.

序号 弹簧压缩量/ cm 发射点离地面高度 h/m 水平射程x/m

1 2 0.45 1.35

2 4 0.45 2.66

3 6 0.45 3.98

4 4 0.90 3.75

5 4 1.5 4.55

实验数据记录如上表.

(1)比较实验序号1、2、3三次实验数据,可验证猜想 ,初步结论是其他条件相同时,弹簧压缩量越大,水平射程越远;

(2)比较实验序号2、4、5三次实验数据可得出初步结论是其他条件相同时, .

3.夏天烈日暴晒过的汽车,车内温度可达50 ℃以上,针对这一情况,市场上出现了一些汽车遮阳帘,汽车遮阳帘是否真的有遮阳效果 研究人员选取了普通型、加厚型和折叠反射型三款汽车遮阳帘进行了以下实验.实验步骤如下:

①选取三辆小轿车,并排朝南停放在阳光充足的空旷地方;

②将三款汽车遮阳帘分别安装在汽车的前挡风玻璃后,关上车门,并编号;

③一段时间后,用灵敏温度计分别测量车内的温度.

(1)该实验选取的三辆小轿车应该保持型号、 、颜色相同;

(2)该实验所用的探究方法是 ;

(3)进行该实验的最佳时间是 (选填字母);

A.早晨 B.中午 C.傍晚

(4)15 分钟后研究人员发现三个温度计示数如表所示.

遮阳帘 普通型 加厚型 折叠反射型

温度/℃ 45 40 30

由此可以得出结论: 遮阳帘的遮阳效果最好.

参考答案

第一章 走进物理世界

考点一 物理学及其作用

1.人工控制 2. B 3. D

考点二 用刻度尺测量长度

1.3.15 2.1 3.平均 4.μm 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C 10. B

考点三 测量时间

1.10 h 10 min 35 s 2. D 3. D 4. B 5. B

考点四 长度和时间测量的应用

1.1.4 2. D 3. B 4. D

5.(1)量杯 (2)52 28 (3)偏大

6.(1)A用细铜丝绕圈的总长度除以细铜丝的圈数,即得细铜丝的直径为L (2) DBEC (3)大

7.(1)适量 (2)浸没 (3)20 (4)偏大

考点五 尝试科学探究

1.(1)刻度尺 停表 (2)猜想3 (3)B

2.(1)A (2)发射点离地面高度越大,水平射程越大

3.(1)大小 (2)控制变量法 (3)B (4)折叠反射型

考点一 物理学及其作用

1.观察与实验是学习物理学的基本方法.物理实验是指在 (选填“自然”或“人工控制”)的条件下,对物理现象进行观察和研究的活动.

2.如图所示的现象中,如果按自然现象和人工现象将其分为两类,其中哪一种与其他三种不能划为一类 ( )

3.下列描述不属于科学精神的是 ( )

A.实事求是、尊重客观规律、不迷信权威、敢于坚持真理

B.孜孜不倦、刻苦认真、锲而不舍

C.善于合作与交流

D.敢于坚持自己的观点,绝不接受别人的建议

考点二 用刻度尺测量长度

1.如图所示,小华在测量木块的长度,按照正确方法读数,木块的长度为 cm.

2.如图所示,用刻度尺测量一物体的宽度,该刻度尺的分度值是 mm.

3.误差是测量值与真实值之间的差异.在物理实验中,常采用多次测量取 值的方法来减小实验误差.

4.环境问题是大家越来越关心的问题,我国许多城市开始进行环境中有害物的监测,其中一项重要指标 PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5 (选填长度单位)的颗粒物,也称之为可入肺颗粒物.

5.小胖在测量记录中忘记了写单位,下列数据的单位是“ mm”的是 ( )

A.物理课本一张纸的厚度是70 B.茶杯的高度是10

C.物理课本的长度是252 D.他自己的身高是16.7

6.在学习了长度的测量后,物理兴趣小组的李康同学想探究人躺着和站立时身体长度是否有差异,你认为他选用下列哪种刻度尺量合适 ( )

A.量程0~3m,分度值l mm

B.量程O~10 m,分度值1 dm

C.量程0~30 m,分度值1 mm

D.量程0~15m,分度值0.5mm

7.如图所示是小明同学在用刻度尺测量木块长度时的几种操作,其中正确的是 ( )

8.下列过程经历的时间最接近l s的是 ( )

A.人步行10 m所用的时间

B.通常情况下人体心脏跳动一次的时间

C.人眨一下眼睛所用的时间

D.朗读由20 个字组成的一句话所用的时间

9.用一把刻度尺测某一物体长度时,一般要测三次或更多次,这样做的目的是 ( )

A.减小观察刻度时,由于视线不垂直而产生的误差

B.减小由于刻度尺不精密而产生的误差

C.减小由于读数时,估计偏大或偏小而产生的误差

D.避免测量中可能出现的错误

10.用刻度尺测量物体长度时,下列要求中不必要的是 ( )

A.在使用刻度尺之前,应先观察刻度尺,搞清楚它的量程和分度值

B.测量时只能从刻度尺的零刻度线读起

C.读数时,视线要与尺面垂直

D.记录时,必须在数字后面加上单位

考点三 测量时间

1.如图所示,时钟的最小测量值是1s,指针位置显示的时间是 .

2.如图所示的仪器用于测量时间的是 ( )

3.下列测量时间的工具中,能为北斗卫星导航系统提供精确测时的是( )

4.在学校运动会百米赛跑中,裁判员应选用的测量工具是 ( )

A.刻度尺 B.停表 C.温度计 D.米尺

5.如图所示的工具可直接用于测量 ( )

A.长度

B.时间

C.质量

D.体积

考点四 长度和时间测量的应用

1.把铜丝在笔上紧密缠绕30圈,如图所示,则铜丝的直径是 mm.

2.为测量单个1角硬币的厚度,下列方法中最佳的是 ( )

A.用刻度尺仔细地测量1 角硬币的厚度

B.用刻度尺多次测量1角硬币的厚度,然后求平均值

C.用刻度尺分别测量10 个相同的1 角硬币的厚度,然后求平均值

D.用刻度尺测量10 个相同的1 角硬币叠起来的总厚度,再除以10

3.在实验室中,常用来测量液体体积的仪器是量筒,如图所示,使用方法正确的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.都可以

4.如图所示是用量筒和铁块来测量石蜡(不沉于水)的体积,下列说法中不正确的是 ( )

A.实验中所用量筒的量程是100 mL

B.实验中 A和C 两步是多余的可以去掉

C.正确实验测得石蜡的体积是5 mL

D.实验中每次读数时应按 D 的方法

5.如图所示是实验室用来测固体或液体体积的量筒(甲)和量杯(乙).

(1)用图中所示的量筒和量杯测液体体积时,液体越多,用 (选填“量筒”或“量杯”)测量时的误差越大;

(2)某同学想用图中量筒测量一块鹅卵石的体积,由于鹅卵石无法直接放入量筒中,他设计了如下测量方法:他先在丙烧杯中装一定量的水,记下水面的位置A,再将烧杯中的水倒入如图丁所示的量筒中,记下水面的位置在B;然后他将鹅卵石缓慢地放入烧杯丙中,将量筒中的水倒入烧杯,直到水面的位置再次到达A处,此时量筒中剩余水的水面位置在图中C处,则量筒中剩余水的体积为 mL,此鹅卵石的体积为 cm ;

(3)若在读量筒测水的体积时,人的眼睛在如图丁中D位置读数,则他所测的结果将比真实值 (选填“偏大”“偏小”或“一样”).

6.某同学要测一根细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.将细铜丝拉直,用刻度尺测出细铜丝的总长度L ;

B.用刻度尺测出在铅笔杆上细铜丝绕圈的总长度L ;

C.用细铜丝的总长度除以细铜丝的圈数,即得细铜丝的直径为

D.将细铜丝紧密缠绕在铅笔杆上;

E.数出缠绕在铅笔杆上细铜丝的圈数n.

(1)以上实验步骤中,没有必要的步骤是 (选填步骤字母);有错误的步骤应改正为 ;

(2)改正错误后,实验步骤合理的顺序应是 ;

(3)该同学在绕细铜丝时,匝与匝之间有间隙,则测量值会偏 .

7.如图所示,某同学用量筒、足够多的水和细线,测量一定重量的实心铁块的体积,所作的步骤如下:

(1)往量筒内倒入 的水,并记录下水的体积V ;

(2)用细线拴住铁块,轻轻放入量筒内水中,并使之 ,记下铁块和水的总体积 V ;

(3)计算出铁块的体积为 cm ;

(4)如果某同学在操作时将(1)、(2)两步颠倒,先测出了铁块和水的总体积,再将铁块取出后,读出水的体积,这样测量的结果会 (选填“偏大”“偏小”或“不变”).

考点五 尝试科学探究

1.小玲、小红和小丽在操场上玩荡秋千,小丽把小玲、小红分别轻轻推了一下,细心的小丽发现,她俩往返摆动一次的时间几乎一样,那么,秋千往返摆动一次的时间与哪些因素有关呢

三人对此问题进行研究,提出了以下猜想.

猜想1:秋千往返摆动一次所用的时间可能与人的质量有关.

猜想2:秋千往返摆动一次所用的时间可能与秋千的绳长有关.

猜想3:秋千往返摆动一次所用的时间可能与秋千摆动时离开中心线的最大距离有关.

实验序号 小球质量m/g 从O点到小球中心的距离l /m 小球摆动距中心线最大距离s/m 小球往返摆10次所用时间t/s 小球往返摆1次所用的时间t /s

1 20 0.8 0.10 18.0 1.80

2 20 1.0 0.14 20.0 2.00

3 20 1.2 0.10 22.0 2.20

4 30 1.0 0.14 20.0 2.00

5 30 1.0 0.10 20.0 2.00

为了验证上述猜想,按图进行实验,得到如表中的数据,请你通过分析回答下列问题:

(1)她们在实验室中找到了细线、20克和30克的小球,为完成实验,她们还需要的测量工具为 和 ;

(2)选用序号4、5两组实验进行对比分析,可以对 (选填“猜想1”“猜想2”或“猜想3”)进行验证;

(3)根据实验数据分析可知,若要增加秋千往返摆动一次所用的时间,下列做法可行的是 .

A.增加人的质量

B.增加秋千的绳长

C.增加秋千摆动时离开中心线的最大距离

2.小明想探究弹簧枪弹珠射程(水平射程x)与什么因素有关,准备了一根弹簧、一个金属小球和水平台等器材,并提出如下猜想.

猜想A:弹珠水平射程与弹簧压缩量有关.

猜想 B:弹珠水平射程与发射点距离地面高度h有关.

小明先后用同一金属球,调整弹簧的压缩量和发射点距离地面的高度,分别进行实验,实验中金属球均水平射出,如图所示.

序号 弹簧压缩量/ cm 发射点离地面高度 h/m 水平射程x/m

1 2 0.45 1.35

2 4 0.45 2.66

3 6 0.45 3.98

4 4 0.90 3.75

5 4 1.5 4.55

实验数据记录如上表.

(1)比较实验序号1、2、3三次实验数据,可验证猜想 ,初步结论是其他条件相同时,弹簧压缩量越大,水平射程越远;

(2)比较实验序号2、4、5三次实验数据可得出初步结论是其他条件相同时, .

3.夏天烈日暴晒过的汽车,车内温度可达50 ℃以上,针对这一情况,市场上出现了一些汽车遮阳帘,汽车遮阳帘是否真的有遮阳效果 研究人员选取了普通型、加厚型和折叠反射型三款汽车遮阳帘进行了以下实验.实验步骤如下:

①选取三辆小轿车,并排朝南停放在阳光充足的空旷地方;

②将三款汽车遮阳帘分别安装在汽车的前挡风玻璃后,关上车门,并编号;

③一段时间后,用灵敏温度计分别测量车内的温度.

(1)该实验选取的三辆小轿车应该保持型号、 、颜色相同;

(2)该实验所用的探究方法是 ;

(3)进行该实验的最佳时间是 (选填字母);

A.早晨 B.中午 C.傍晚

(4)15 分钟后研究人员发现三个温度计示数如表所示.

遮阳帘 普通型 加厚型 折叠反射型

温度/℃ 45 40 30

由此可以得出结论: 遮阳帘的遮阳效果最好.

参考答案

第一章 走进物理世界

考点一 物理学及其作用

1.人工控制 2. B 3. D

考点二 用刻度尺测量长度

1.3.15 2.1 3.平均 4.μm 5. C 6. A 7. C 8. B 9. C 10. B

考点三 测量时间

1.10 h 10 min 35 s 2. D 3. D 4. B 5. B

考点四 长度和时间测量的应用

1.1.4 2. D 3. B 4. D

5.(1)量杯 (2)52 28 (3)偏大

6.(1)A用细铜丝绕圈的总长度除以细铜丝的圈数,即得细铜丝的直径为L (2) DBEC (3)大

7.(1)适量 (2)浸没 (3)20 (4)偏大

考点五 尝试科学探究

1.(1)刻度尺 停表 (2)猜想3 (3)B

2.(1)A (2)发射点离地面高度越大,水平射程越大

3.(1)大小 (2)控制变量法 (3)B (4)折叠反射型

同课章节目录