三国两晋南北朝 一轮复习课件(38张PPT)

文档属性

| 名称 | 三国两晋南北朝 一轮复习课件(38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-11 14:42:14 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

2025届历史通史首考复习

第五讲 三国两晋南北朝

第一节 三国两晋南北朝的政权更替和内政外交

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 P26

第七课 隋唐制度的变化与创新 P38

第四课 中国历代变法和改革 P22

第五课 中国古代官员的选拔与管理 P30

第八课 中国古代的法治与教化 P44

第十一课 中国古代的民族关系与对外交往 P60

第十六课 中国赋税制度的演变 P92

第十七课 中国古代的户籍制度与社会治理 P98

《选必一》

《纲要上》

《选必三》

第二课 中华文化的世界意义 P8

第九课 古代的商路、贸易与文化交流 P49

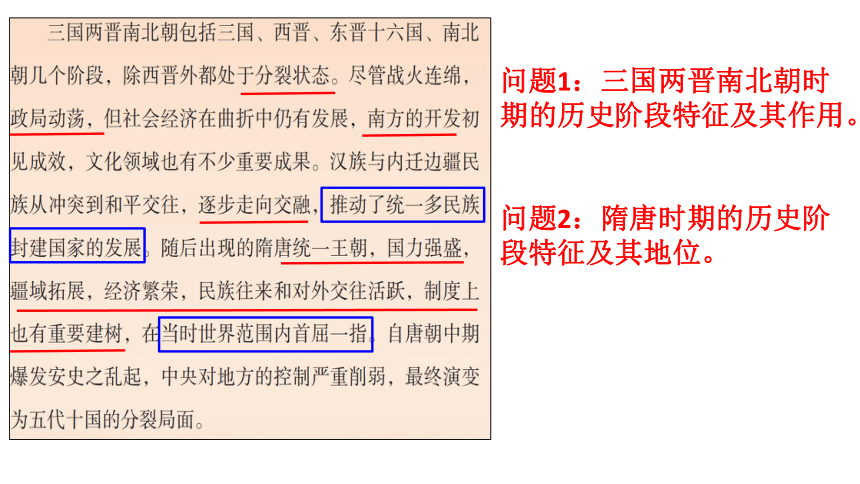

问题1:三国两晋南北朝时期的历史阶段特征及其作用。

问题2:隋唐时期的历史阶段特征及其地位。

2

1

3

4

一、三国两晋南北朝时期的政治

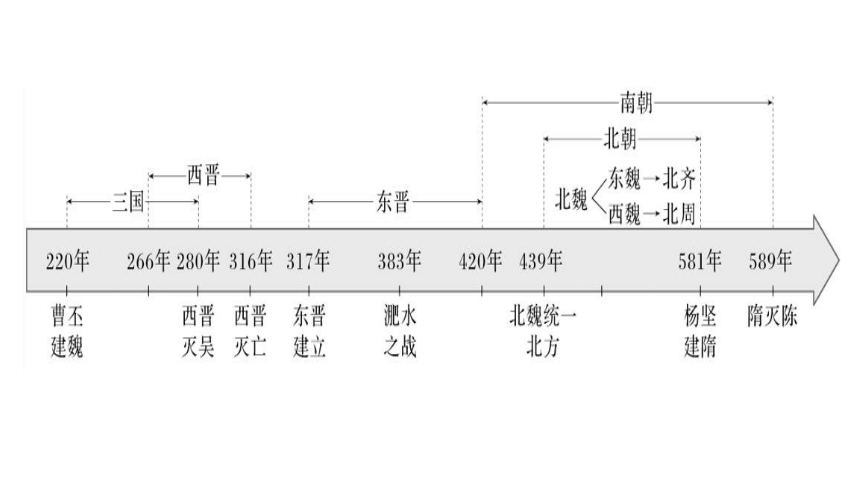

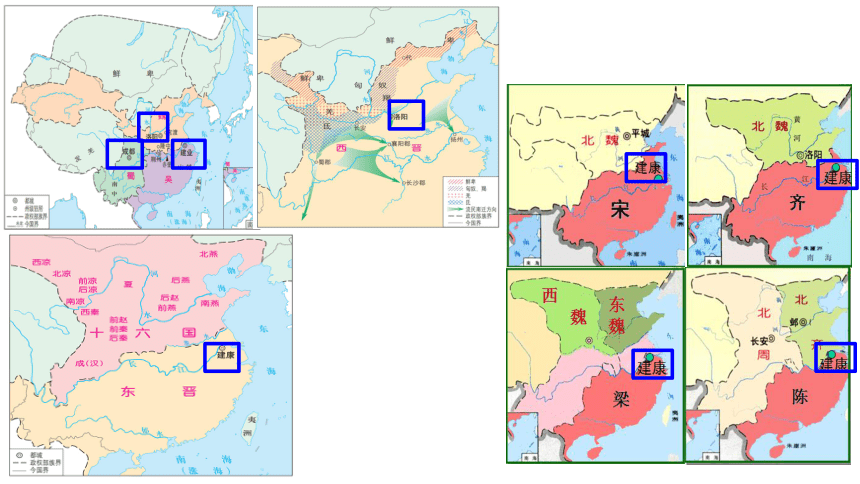

1.政权更迭:

221—263

229—280

220—266

266—316

317—420

(2023·湖南高考·3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优 B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好 D.汉族高门控制南北政权

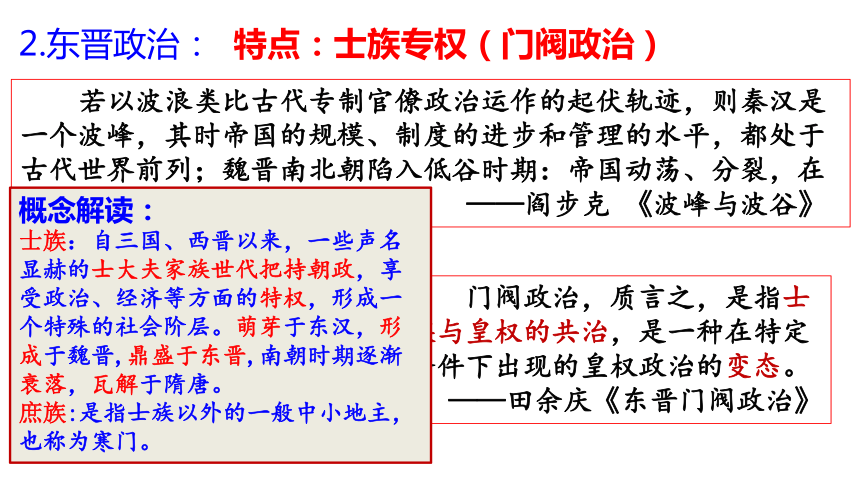

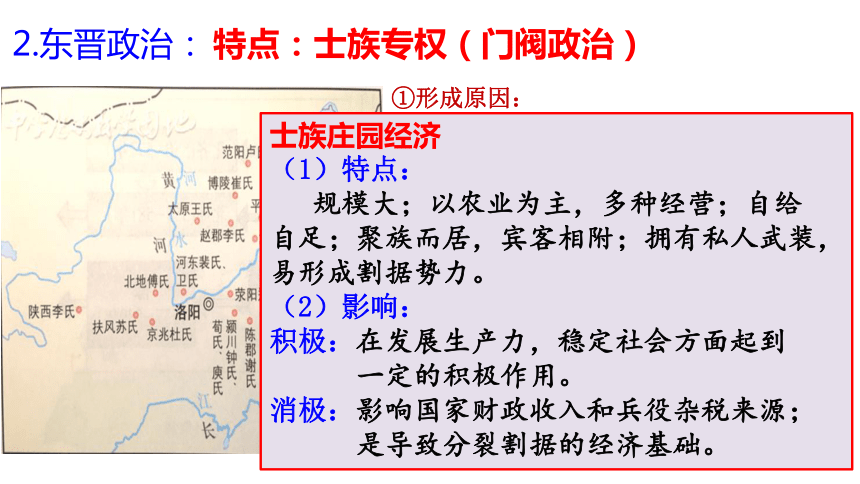

2.东晋政治:

若以波浪类比古代专制官僚政治运作的起伏轨迹,则秦汉是一个波峰,其时帝国的规模、制度的进步和管理的水平,都处于古代世界前列;魏晋南北朝陷入低谷时期:帝国动荡、分裂,在体制上也出现变态、扭曲。 ——阎步克 《波峰与波谷》

特点:士族专权(门阀政治)

门阀政治,质言之,是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

——田余庆《东晋门阀政治》

概念解读:

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持朝政,享受政治、经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层。萌芽于东汉,形成于魏晋,鼎盛于东晋,南朝时期逐渐衰落,瓦解于隋唐。

庶族:是指士族以外的一般中小地主,也称为寒门。

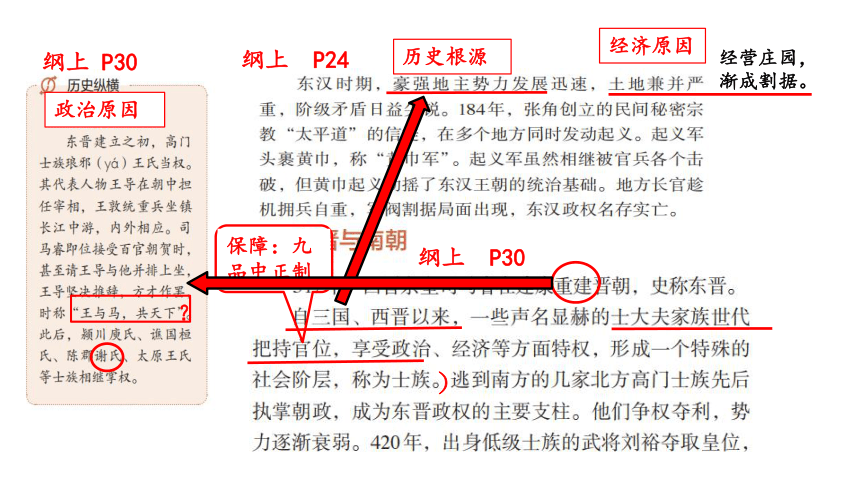

纲上 P30

纲上 P30

凭借什么制度?

保障:九品中正制

纲上 P24

历史根源

政治原因

(

?

经济原因

经营庄园,渐成割据。

①形成原因:

历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展;

政治原因:皇帝依赖于士族的支持;

经济基础:自给自足的庄园经济;

制度保障:九品中正制。

②表现:

政治上:按门第高低分享特权;

经济上:自给自足、实力雄厚的庄园经济;

文化上:以儒学传家,崇尚清谈(儒学僵化);

生活上:等级色彩明显,不与庶族通婚,

坐不同席(阶层固化)

特点:士族专权(门阀政治)

2.东晋政治:

士族庄园经济

(1)特点:

规模大;以农业为主,多种经营;自给

自足;聚族而居,宾客相附;拥有私人武装,易形成割据势力。

(2)影响:

积极:在发展生产力,稳定社会方面起到

一定的积极作用。

消极:影响国家财政收入和兵役杂税来源;

是导致分裂割据的经济基础。

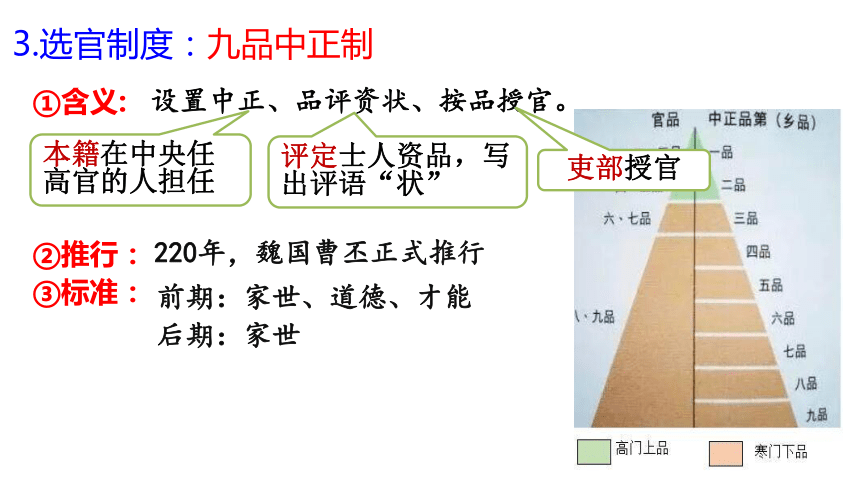

3.选官制度:九品中正制

①含义:

②推行:

③标准:

设置中正、品评资状、按品授官。

本籍在中央任高官的人担任

评定士人资品,写出评语“状”

吏部授官

220年,魏国曹丕正式推行

前期:家世、道德、才能

后期:家世

(2024.1浙江选考 22)

材料一:“汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒(猝),权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。”“其始造也,乡邑清议,不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。”“中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。”“及法弊也,唯能知其阀阅,非复辨其贤愚”。

——引自马端临《文献通考》等

(1)根据材料一,概括九品中正制“始造”之本意。结合所学,说明“法弊”之表现及其成因。(6分)

本意:选拔优秀人才、抑制世族。

表现:选人重家世、轻德才;成为维护士族特权的工具。

成因:门阀士族势力强大;控制选官权。

3.选官制度:九品中正制

④原因:

(纲要上 P40)

东汉末年,政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权。(选必1 P30)

汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础,选官多操纵在地方大族名士手中,严重干扰了人才选拔。(纲要上 P40)

材料一 举秀才,不知书;察孝廉,父别居。

寒素清白浊如泥,高第良将怯如黾。

——晋·葛洪《抱朴子》

察举制自身的弊端

3.选官制度:九品中正制

⑤影响:

①积极:将选官权收归中央,一定时期内加强了中央集权;

②局限:随着门阀士族势力的发展,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的局面。成为维护士族特权的工具。(实质)

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

——魏晋左思《咏史》

①中央官制:

②地方官制:

魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,它们共同辅助决策,行使权力。 纲要上 P41

初创三省制雏形

州、郡、县三级制

4.行政和考核制度:

选必1 P6

③官员考核:

门阀士族势力强大,战乱频仍,考核大都流于形式。

(选必1 P31)

5.律令儒家化:

(选一 P47)

①魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令;

②法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护三纲五常;

①汉武帝后儒家思想成为主流思想;

②儒家知识分子以经注律;

③统治者支持(魏明帝)

(1)推动因素:

(2)表现:

材料1 《晋律》首先确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。在民事方面,如财产转让时违反法律,则关系越亲,处罚越轻。

——曾宪义《中国法制史》

6.基层教化:重视家训(《颜氏家训》)

魏晋:租调制

(纲上42)

7.赋税制度:

北魏:均田制

基础

租:“田赋”即收粮。

调:“户调”即征绢帛。

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

性质:土地国有制

郡国诸户口黄籍,籍皆用一尺二寸札,已在官役者载名。

——《太平御览》

“﹝咸康七年﹞实编户,王公已下皆正土断白籍。”

——《晋书·成帝纪》

东晋中原士族迁徙示意图

1. 东晋:“黄籍”与“白籍”

2.孝文帝改革:三长制(五家为一邻,五邻为一里,五里为一党)

“土断”:东晋至南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役。

8.户籍制度和基层治理:

(选一 P100“历史纵横”)

二、三国两晋南北朝时期的民族交融

1.表现及其原因:

(1)三国时期:蜀、吴加强了对南方少数民族的治理;

(2)东汉以来,西北边陲一些少数民族向内地迁徙。到西晋,五胡内迁(匈奴、羯、氐、羌、鲜卑);

(3)西晋末年起,北民南迁。东晋南朝时期,在江南开发过程中,山区少数民族逐步与汉族交融;

(4)十六国时期:内迁少数民族采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度;

(5)北魏时期:孝文帝改革。

受民族迁徙、冲突和战争、友好交往、统治者改革等因素影响,民族交融成为这一时期的历史大趋势。

学者认为“西晋是低质量的统一”,找出依据。

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。……至于蕃育众盛,则坐生其心。以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,辄为横逆。而居封域之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积,故能为祸滋扰,暴害不测。此必然之势,已验之事也。

——江统《徙戎论》

(2024·浙江绍兴一模·2)对于西晋以来的“五胡内迁”,有学者指出:“五胡主动汉化,并非忘记祖先和自我矮化,而是拥有超越部落政治、建设超大规模政治体的雄心。”该学者认为,“五胡内迁”( )

A.给南方带去了先进的生产工具和技术

B.有利于多民族统一国家的进一步发展

C.改变了中原地区的政治制度和文化形态

D.引发了亚欧大陆东西方之间的文化交流

为什么内迁少数民族采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度?

少数民族学习汉制,

差异缩小,隔阂仍存

2.江南经济开发:

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(上门闩),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(指会稽)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(均指古代关中地区县名)之间,不能比也。荆城(即荆州,指今湖北、湖南地区)跨南楚之富,扬部(即扬州,主要指今江苏、安徽两省南部)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

---《宋书》纲要上 “学思之窗”

依据材料并结合所学,评述东晋南朝时期江南的开发。

(背景/原因)北方战乱,南方相对稳定;大量北民南迁带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源;南方自然条件优越(雨量充沛,气候温润,土地肥沃等);统治者政策支持。

(表现/成就)在此期间,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。商业活跃,手工业发展迅速。

(作用/影响)南方经济有了明显的发展,为经济重心南移奠定基础,缩小南北经济差距,促进了民族交融,为统一和隋唐盛世奠基。

为什么?

是什么?

怎么样?

(2022·北京高考·2)汉代某地区“地广人稀”,到南北朝时期逐渐发展为“民多田少”。这一地区位于右侧示意图中的

A.① B.② C.③ D.④

冶金(灌钢法)

陶瓷南朝匣钵

三国马钧革新翻车

(纲要上P31-32 选必一P22-23)

3.孝文帝改革:

①背景:

北魏于439年统一北方;民族交融成为历史发展的潮流;民族和阶级矛盾激化。

②内容和影响:

前期 改新 俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;

三长制 设三长(邻、里、党),负责督查户口、田耕和征役

均田制 国家把无主荒地分配给农民,农民交纳租税,承担徭役和兵役

租调制 每年向政府缴纳粟(称为田租),帛或布(称为户调)

后期 汉化 汉化 政策 迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉语、通婚姻等

有效地巩固了北魏政权

促进了北魏的经济发展和社会繁荣

顺应了北方民族交往、交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

性质:自上而下的封建化(汉化)改革

(2023·浙江温州二模·3)北魏孝文帝下均田诏(公元485年下诏)之前四年,北魏政府已有整顿户籍的命令。实施均田制之次年,北魏政府在地方基层设置三长制,即五家设一邻长,二十五家设一里长,一百二十五家设一党长,皆取“乡人之强谨者”为之。然后由“三长”制造户籍册,“隐口漏丁”,一一附实。据此可知,孝文帝设三长制造户籍册的根本目的在于( )

A.掌握人口变动,以便征发赋役

B.促进胡汉交融,缓和民族矛盾

C.建立北魏政权,重新统一北方

D.加强基层管理,主导社会救济

(2023·浙江强基联盟高三2月统测·3)下图是《北魏孝文帝出巡石刻图》。图片反映出北魏孝文帝改革( )

A.增强了民族的认同 B.促进了习俗的多元

C.导致服饰的单一 D.推动了经济的发展

影响:

加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

选必一 P23

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

及迁洛阳,政治情势大变,文治基础尚未稳固,而武臣却已断塞。一辈南迁的鲜卑贵族,尽是锦衣玉食,沉醉在汉化的梦中。而留戍北边的,却下同奴隶。……朝政渐次腐败,遂激起边镇之变乱。而鲜卑命运,亦竟此告终。 ——钱穆《国史大纲》

“今欲断北语,一从正音”

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。……

——[北宋]司马光:《资治通鉴》卷140

魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的……。

——摘自阴法鲁、许树安:《中国古代文化史》

【归纳总结】三国两晋南北朝时期历史发展的主要趋势

(1)民族交融的趋势;(2)经济重心南移的趋势;(3)由分裂走向统一的趋势

中国统一多民族国家的发展

四、发展中的三国两晋南北朝

文化发展 领域 具体表现 特点

思想 儒学:开始吸收佛、道,有了新发展;佛教:盛行,吸收儒、道,渐趋本土化;道教:民间广为传播,主张“贵儒”“尊道”

玄学兴起 文学 建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等 艺术 书法:隶书、草书、楷书和行书等书体均已完备;书圣王羲之 绘画:顾恺之“以形写神”《女史箴图》《洛神赋图》 建筑:大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、敦煌莫高窟等 科技 数学:南朝祖冲之圆周率;农学:北朝贾思勰《齐民要术》,现存最早的一部完整的农书;地理学:西晋裴秀《禹贡地域图》 东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。 教育 西晋开始设立的国子监是古代中国的最高学府和教育行政机构 ①思想活跃,呈多元特征;

②体现民族交融;

③文学艺术、科技成就突出;

④承上启下。

三、三国两晋南北朝时期的文化

玄学内容:玄学家用老庄的思想解释儒家易经,主张虚无的"道"宣扬"无"是产生万物的根本。他们认为政治上应当”无为",生活作风上要任其"自然",社会风气上崇尚“清谈”。

佛教和道教盛行的原因:

①社会动荡,儒家伦理秩序遭到破坏;

②儒家思想存在局限,无法对生老病死做出合理解释;

③佛教和道教符合各阶层现实需求,得到统治者的支持。

1.时代的产物(社会环境决定社会意识);

2.继承与创新发展;

3.个人主观条件与努力。

河南洛阳龙门石窟

佛像温和慈祥,衣纹飘动流畅,更多体现了中原文化的风采。

山西大同云冈石窟

深受印度佛教艺术的影响 ,佛像高鼻深目神情凝重,表现出西域人的特征。

受佛教影响

中国佛教建筑艺术的结晶

中华文化的瑰宝

闻名世界的艺术宝库

敦煌莫高窟的史料价值:

纲要上 P44

纲要上 P35

纲要上 P47

选必1 P6

选必3 P50

儒学:3—5世纪,在东亚和东南亚等地区流行(选三 P10)

中西文化交流

最早由埃及人制造的玻璃从东罗马帝国传入中国(选三53)

朝鲜半岛的乐舞出现在中国的宫廷中(选三28)

佛教:

大约在4世纪以后,经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展

(选三11)

东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典(纲上 P48)

输出

输入

建筑:日本法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响(选三 P11)

北魏墓葬中出土了拜占庭帝国的金币,说明此时中国与拜占庭帝国之间存在商贸往来。(选2 39)

意义:大大丰富了人们的物质和精神生活

十六国北朝在“胡化”和“汉化”的交替之中,孕育出了强大的皇权。……无论如何,君主专制、中央集权和官僚政治就是中国政治的“常态”,这个“常态”是秦汉帝国所奠定的。中古时代的帝国衰败低落,中国历史的其他一些可能性,得以显露出来,出现了较大浮动的政治波动和“变态”……南北朝都不代表“常态”,但又以不同的方式推动了“回归”。北方异族政权具有政治复兴的更大动量,在经历了政治低谷之后,帝国以北朝为“出口”而走向隋唐盛世,历史的轨迹回归于它“常态”的中轴线,并继续前行了。

——阎步克《波峰与波谷·秦汉魏晋南北朝的政治文明》

2025届历史通史首考复习

第五讲 三国两晋南北朝

第一节 三国两晋南北朝的政权更替和内政外交

第五课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 P26

第七课 隋唐制度的变化与创新 P38

第四课 中国历代变法和改革 P22

第五课 中国古代官员的选拔与管理 P30

第八课 中国古代的法治与教化 P44

第十一课 中国古代的民族关系与对外交往 P60

第十六课 中国赋税制度的演变 P92

第十七课 中国古代的户籍制度与社会治理 P98

《选必一》

《纲要上》

《选必三》

第二课 中华文化的世界意义 P8

第九课 古代的商路、贸易与文化交流 P49

问题1:三国两晋南北朝时期的历史阶段特征及其作用。

问题2:隋唐时期的历史阶段特征及其地位。

2

1

3

4

一、三国两晋南北朝时期的政治

1.政权更迭:

221—263

229—280

220—266

266—316

317—420

(2023·湖南高考·3)南北朝后期,南北政权遣使频繁,双方挑选使节,必求“容止可观,文学优赡者”。北朝使节皆为汉族高门人物,而非鲜卑子弟。这说明( )

A.南方政权整体实力占优 B.南北政权文化认同趋近

C.南北政权关系趋向和好 D.汉族高门控制南北政权

2.东晋政治:

若以波浪类比古代专制官僚政治运作的起伏轨迹,则秦汉是一个波峰,其时帝国的规模、制度的进步和管理的水平,都处于古代世界前列;魏晋南北朝陷入低谷时期:帝国动荡、分裂,在体制上也出现变态、扭曲。 ——阎步克 《波峰与波谷》

特点:士族专权(门阀政治)

门阀政治,质言之,是指士族与皇权的共治,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变态。

——田余庆《东晋门阀政治》

概念解读:

士族:自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持朝政,享受政治、经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层。萌芽于东汉,形成于魏晋,鼎盛于东晋,南朝时期逐渐衰落,瓦解于隋唐。

庶族:是指士族以外的一般中小地主,也称为寒门。

纲上 P30

纲上 P30

凭借什么制度?

保障:九品中正制

纲上 P24

历史根源

政治原因

(

?

经济原因

经营庄园,渐成割据。

①形成原因:

历史根源:东汉以来豪强地主势力的发展;

政治原因:皇帝依赖于士族的支持;

经济基础:自给自足的庄园经济;

制度保障:九品中正制。

②表现:

政治上:按门第高低分享特权;

经济上:自给自足、实力雄厚的庄园经济;

文化上:以儒学传家,崇尚清谈(儒学僵化);

生活上:等级色彩明显,不与庶族通婚,

坐不同席(阶层固化)

特点:士族专权(门阀政治)

2.东晋政治:

士族庄园经济

(1)特点:

规模大;以农业为主,多种经营;自给

自足;聚族而居,宾客相附;拥有私人武装,易形成割据势力。

(2)影响:

积极:在发展生产力,稳定社会方面起到

一定的积极作用。

消极:影响国家财政收入和兵役杂税来源;

是导致分裂割据的经济基础。

3.选官制度:九品中正制

①含义:

②推行:

③标准:

设置中正、品评资状、按品授官。

本籍在中央任高官的人担任

评定士人资品,写出评语“状”

吏部授官

220年,魏国曹丕正式推行

前期:家世、道德、才能

后期:家世

(2024.1浙江选考 22)

材料一:“汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒(猝),权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。”“其始造也,乡邑清议,不拘爵位,褒贬所加,足为劝励,犹有乡论余风。”“中间渐染,遂计资定品,使天下观望,唯以居位为贵。”“及法弊也,唯能知其阀阅,非复辨其贤愚”。

——引自马端临《文献通考》等

(1)根据材料一,概括九品中正制“始造”之本意。结合所学,说明“法弊”之表现及其成因。(6分)

本意:选拔优秀人才、抑制世族。

表现:选人重家世、轻德才;成为维护士族特权的工具。

成因:门阀士族势力强大;控制选官权。

3.选官制度:九品中正制

④原因:

(纲要上 P40)

东汉末年,政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权。(选必1 P30)

汉末社会动荡,察举制所依赖的乡里清议失去了社会基础,选官多操纵在地方大族名士手中,严重干扰了人才选拔。(纲要上 P40)

材料一 举秀才,不知书;察孝廉,父别居。

寒素清白浊如泥,高第良将怯如黾。

——晋·葛洪《抱朴子》

察举制自身的弊端

3.选官制度:九品中正制

⑤影响:

①积极:将选官权收归中央,一定时期内加强了中央集权;

②局限:随着门阀士族势力的发展,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”的局面。成为维护士族特权的工具。(实质)

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

——魏晋左思《咏史》

①中央官制:

②地方官制:

魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成三省,它们共同辅助决策,行使权力。 纲要上 P41

初创三省制雏形

州、郡、县三级制

4.行政和考核制度:

选必1 P6

③官员考核:

门阀士族势力强大,战乱频仍,考核大都流于形式。

(选必1 P31)

5.律令儒家化:

(选一 P47)

①魏明帝在朝廷设置律博士,命令专用儒家思想来解释律令;

②法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一,目的在于维护三纲五常;

①汉武帝后儒家思想成为主流思想;

②儒家知识分子以经注律;

③统治者支持(魏明帝)

(1)推动因素:

(2)表现:

材料1 《晋律》首先确立“准五服以制罪”的定罪量刑原则,把“五服”制度与法律相结合,凡亲属之间犯罪,在刑法方面的适用原则是:亲属相犯(如杀、伤等),以卑犯尊者,处罚重于常人,关系越亲,处罚越重;若以尊犯卑,则处罚轻于常人,关系越亲,处罚越轻。在民事方面,如财产转让时违反法律,则关系越亲,处罚越轻。

——曾宪义《中国法制史》

6.基层教化:重视家训(《颜氏家训》)

魏晋:租调制

(纲上42)

7.赋税制度:

北魏:均田制

基础

租:“田赋”即收粮。

调:“户调”即征绢帛。

受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

性质:土地国有制

郡国诸户口黄籍,籍皆用一尺二寸札,已在官役者载名。

——《太平御览》

“﹝咸康七年﹞实编户,王公已下皆正土断白籍。”

——《晋书·成帝纪》

东晋中原士族迁徙示意图

1. 东晋:“黄籍”与“白籍”

2.孝文帝改革:三长制(五家为一邻,五邻为一里,五里为一党)

“土断”:东晋至南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役。

8.户籍制度和基层治理:

(选一 P100“历史纵横”)

二、三国两晋南北朝时期的民族交融

1.表现及其原因:

(1)三国时期:蜀、吴加强了对南方少数民族的治理;

(2)东汉以来,西北边陲一些少数民族向内地迁徙。到西晋,五胡内迁(匈奴、羯、氐、羌、鲜卑);

(3)西晋末年起,北民南迁。东晋南朝时期,在江南开发过程中,山区少数民族逐步与汉族交融;

(4)十六国时期:内迁少数民族采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度;

(5)北魏时期:孝文帝改革。

受民族迁徙、冲突和战争、友好交往、统治者改革等因素影响,民族交融成为这一时期的历史大趋势。

学者认为“西晋是低质量的统一”,找出依据。

非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。……至于蕃育众盛,则坐生其心。以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,辄为横逆。而居封域之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积,故能为祸滋扰,暴害不测。此必然之势,已验之事也。

——江统《徙戎论》

(2024·浙江绍兴一模·2)对于西晋以来的“五胡内迁”,有学者指出:“五胡主动汉化,并非忘记祖先和自我矮化,而是拥有超越部落政治、建设超大规模政治体的雄心。”该学者认为,“五胡内迁”( )

A.给南方带去了先进的生产工具和技术

B.有利于多民族统一国家的进一步发展

C.改变了中原地区的政治制度和文化形态

D.引发了亚欧大陆东西方之间的文化交流

为什么内迁少数民族采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度?

少数民族学习汉制,

差异缩小,隔阂仍存

2.江南经济开发:

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(上门闩),盖东西之极盛也……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(庄稼成熟),则数郡忘饥。会土(指会稽)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠、杜(均指古代关中地区县名)之间,不能比也。荆城(即荆州,指今湖北、湖南地区)跨南楚之富,扬部(即扬州,主要指今江苏、安徽两省南部)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

---《宋书》纲要上 “学思之窗”

依据材料并结合所学,评述东晋南朝时期江南的开发。

(背景/原因)北方战乱,南方相对稳定;大量北民南迁带来了先进的生产工具和技术,也充实了劳动力资源;南方自然条件优越(雨量充沛,气候温润,土地肥沃等);统治者政策支持。

(表现/成就)在此期间,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。商业活跃,手工业发展迅速。

(作用/影响)南方经济有了明显的发展,为经济重心南移奠定基础,缩小南北经济差距,促进了民族交融,为统一和隋唐盛世奠基。

为什么?

是什么?

怎么样?

(2022·北京高考·2)汉代某地区“地广人稀”,到南北朝时期逐渐发展为“民多田少”。这一地区位于右侧示意图中的

A.① B.② C.③ D.④

冶金(灌钢法)

陶瓷南朝匣钵

三国马钧革新翻车

(纲要上P31-32 选必一P22-23)

3.孝文帝改革:

①背景:

北魏于439年统一北方;民族交融成为历史发展的潮流;民族和阶级矛盾激化。

②内容和影响:

前期 改新 俸禄制 推行俸禄制和官吏考核制度;

三长制 设三长(邻、里、党),负责督查户口、田耕和征役

均田制 国家把无主荒地分配给农民,农民交纳租税,承担徭役和兵役

租调制 每年向政府缴纳粟(称为田租),帛或布(称为户调)

后期 汉化 汉化 政策 迁都洛阳、易服装、改汉姓、说汉语、通婚姻等

有效地巩固了北魏政权

促进了北魏的经济发展和社会繁荣

顺应了北方民族交往、交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

性质:自上而下的封建化(汉化)改革

(2023·浙江温州二模·3)北魏孝文帝下均田诏(公元485年下诏)之前四年,北魏政府已有整顿户籍的命令。实施均田制之次年,北魏政府在地方基层设置三长制,即五家设一邻长,二十五家设一里长,一百二十五家设一党长,皆取“乡人之强谨者”为之。然后由“三长”制造户籍册,“隐口漏丁”,一一附实。据此可知,孝文帝设三长制造户籍册的根本目的在于( )

A.掌握人口变动,以便征发赋役

B.促进胡汉交融,缓和民族矛盾

C.建立北魏政权,重新统一北方

D.加强基层管理,主导社会救济

(2023·浙江强基联盟高三2月统测·3)下图是《北魏孝文帝出巡石刻图》。图片反映出北魏孝文帝改革( )

A.增强了民族的认同 B.促进了习俗的多元

C.导致服饰的单一 D.推动了经济的发展

影响:

加快了北方各族人民的交融,缓和了民族矛盾,缩小了南北差距,为中国统一多民族国家的发展作出了重要贡献。

选必一 P23

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

及迁洛阳,政治情势大变,文治基础尚未稳固,而武臣却已断塞。一辈南迁的鲜卑贵族,尽是锦衣玉食,沉醉在汉化的梦中。而留戍北边的,却下同奴隶。……朝政渐次腐败,遂激起边镇之变乱。而鲜卑命运,亦竟此告终。 ——钱穆《国史大纲》

“今欲断北语,一从正音”

魏主下诏,以为:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。……

——[北宋]司马光:《资治通鉴》卷140

魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向甚至是多向的……。

——摘自阴法鲁、许树安:《中国古代文化史》

【归纳总结】三国两晋南北朝时期历史发展的主要趋势

(1)民族交融的趋势;(2)经济重心南移的趋势;(3)由分裂走向统一的趋势

中国统一多民族国家的发展

四、发展中的三国两晋南北朝

文化发展 领域 具体表现 特点

思想 儒学:开始吸收佛、道,有了新发展;佛教:盛行,吸收儒、道,渐趋本土化;道教:民间广为传播,主张“贵儒”“尊道”

玄学兴起 文学 建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等 艺术 书法:隶书、草书、楷书和行书等书体均已完备;书圣王羲之 绘画:顾恺之“以形写神”《女史箴图》《洛神赋图》 建筑:大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、敦煌莫高窟等 科技 数学:南朝祖冲之圆周率;农学:北朝贾思勰《齐民要术》,现存最早的一部完整的农书;地理学:西晋裴秀《禹贡地域图》 东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。 教育 西晋开始设立的国子监是古代中国的最高学府和教育行政机构 ①思想活跃,呈多元特征;

②体现民族交融;

③文学艺术、科技成就突出;

④承上启下。

三、三国两晋南北朝时期的文化

玄学内容:玄学家用老庄的思想解释儒家易经,主张虚无的"道"宣扬"无"是产生万物的根本。他们认为政治上应当”无为",生活作风上要任其"自然",社会风气上崇尚“清谈”。

佛教和道教盛行的原因:

①社会动荡,儒家伦理秩序遭到破坏;

②儒家思想存在局限,无法对生老病死做出合理解释;

③佛教和道教符合各阶层现实需求,得到统治者的支持。

1.时代的产物(社会环境决定社会意识);

2.继承与创新发展;

3.个人主观条件与努力。

河南洛阳龙门石窟

佛像温和慈祥,衣纹飘动流畅,更多体现了中原文化的风采。

山西大同云冈石窟

深受印度佛教艺术的影响 ,佛像高鼻深目神情凝重,表现出西域人的特征。

受佛教影响

中国佛教建筑艺术的结晶

中华文化的瑰宝

闻名世界的艺术宝库

敦煌莫高窟的史料价值:

纲要上 P44

纲要上 P35

纲要上 P47

选必1 P6

选必3 P50

儒学:3—5世纪,在东亚和东南亚等地区流行(选三 P10)

中西文化交流

最早由埃及人制造的玻璃从东罗马帝国传入中国(选三53)

朝鲜半岛的乐舞出现在中国的宫廷中(选三28)

佛教:

大约在4世纪以后,经中国传入朝鲜、日本等国,各国佛教得到发展

(选三11)

东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典(纲上 P48)

输出

输入

建筑:日本法隆寺建筑深受中国南北朝建筑风格的影响(选三 P11)

北魏墓葬中出土了拜占庭帝国的金币,说明此时中国与拜占庭帝国之间存在商贸往来。(选2 39)

意义:大大丰富了人们的物质和精神生活

十六国北朝在“胡化”和“汉化”的交替之中,孕育出了强大的皇权。……无论如何,君主专制、中央集权和官僚政治就是中国政治的“常态”,这个“常态”是秦汉帝国所奠定的。中古时代的帝国衰败低落,中国历史的其他一些可能性,得以显露出来,出现了较大浮动的政治波动和“变态”……南北朝都不代表“常态”,但又以不同的方式推动了“回归”。北方异族政权具有政治复兴的更大动量,在经历了政治低谷之后,帝国以北朝为“出口”而走向隋唐盛世,历史的轨迹回归于它“常态”的中轴线,并继续前行了。

——阎步克《波峰与波谷·秦汉魏晋南北朝的政治文明》

同课章节目录