纲要上第二单元 (第5-8课)学考复习课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第二单元 (第5-8课)学考复习课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-11 15:00:08 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

学考复习第二单元(第5-8课)三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

世界史 政治 经济 文化 中国史

政治

经济

文化

中国古代1840年以前

中国近代1840-1949

中国现代1949至今

原始、夏商周

春秋战国

秦汉唐宋元

明清

1368-1840

1978至今

1949-1976

1900-1949

晚清

1840-1900

古代1500以前

近代1500-1900

现代史1900至今

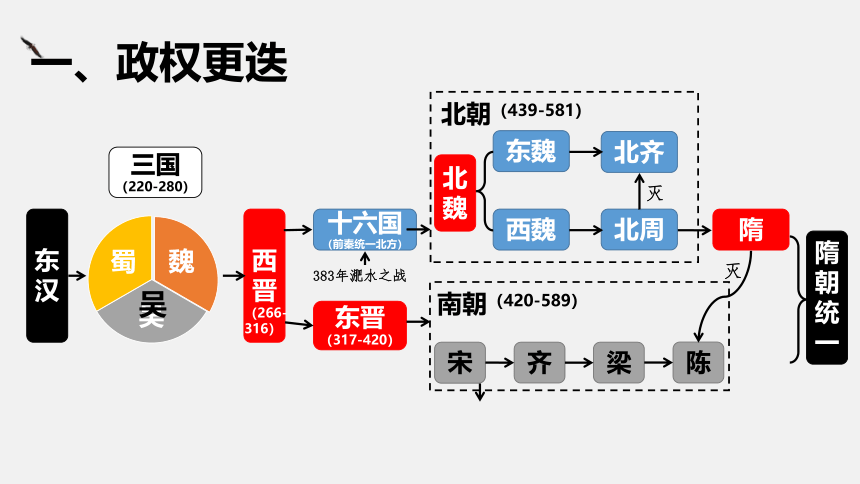

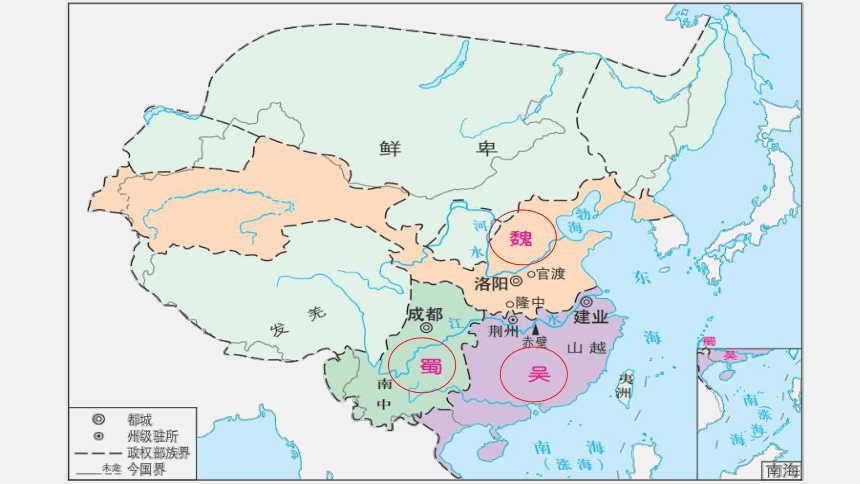

一、政权更迭

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

二、江南开发

三、民族交融

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

一、政权更迭

吴

东晋十六国形势图

南北朝形势图

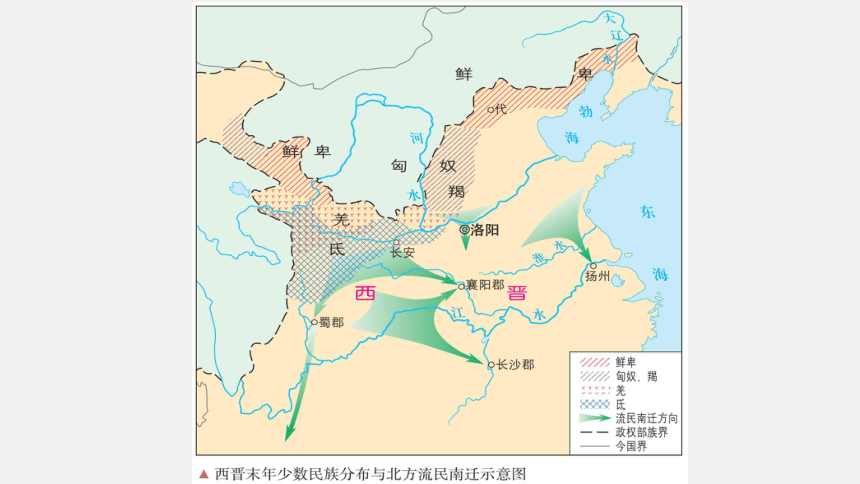

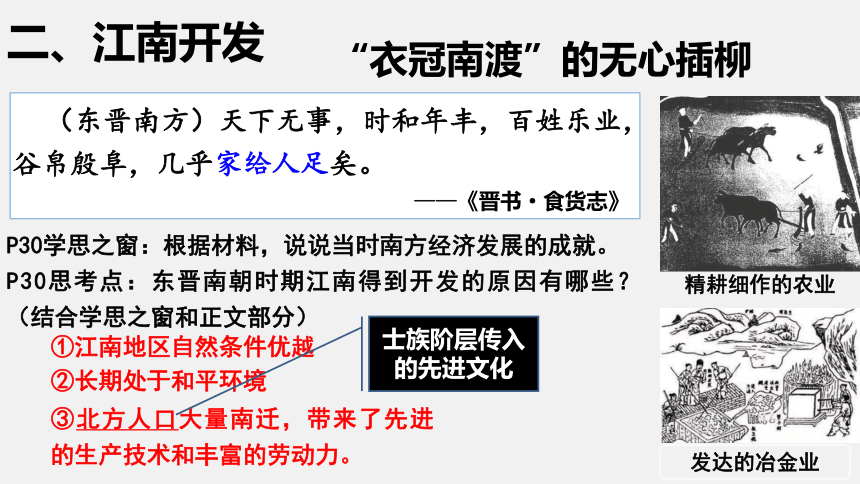

“衣冠南渡”的无心插柳

发达的冶金业

精耕细作的农业

P30学思之窗:根据材料,说说当时南方经济发展的成就。

P30思考点:东晋南朝时期江南得到开发的原因有哪些?(结合学思之窗和正文部分)

(东晋南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

③北方人口大量南迁,带来了先进的生产技术和丰富的劳动力。

①江南地区自然条件优越

②长期处于和平环境

士族阶层传入

的先进文化

二、江南开发

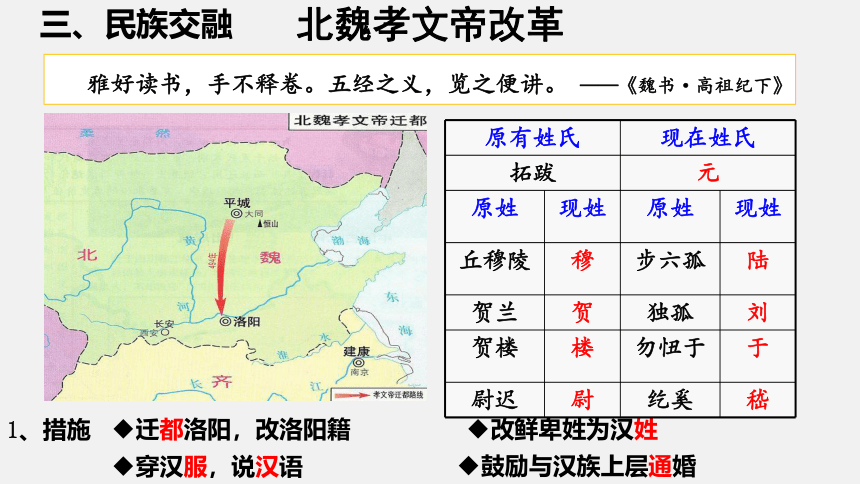

北魏孝文帝改革

迁都洛阳,改洛阳籍

穿汉服,说汉语

改鲜卑姓为汉姓

鼓励与汉族上层通婚

原有姓氏 现在姓氏 拓跋 元 原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲。 ——《魏书·高祖纪下》

1、措施

三、民族交融

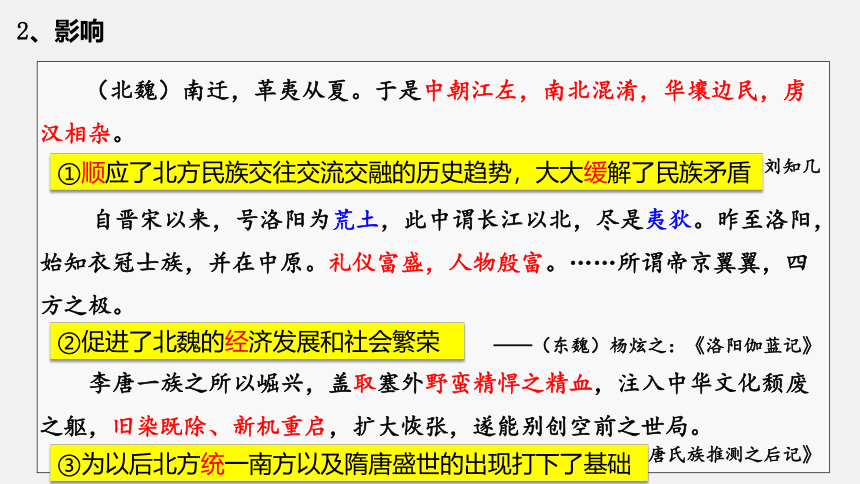

2、影响

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

从隋唐盛世到五代十国

第6课

一、隋朝兴亡

1、“开皇之治”

581年,杨坚建立隋朝,励精图治、国力日强

589年,派遣杨广灭陈,结束南北分裂

2、隋朝的各项建设

“洛口仓米逾巨亿”、“周围二十余里,穿三千窖,窖容八千担...”

——据《资治通鉴》、《隋书》 整理

文帝

炀帝

(摄于2019年7月 杭州)

拱宸桥

(1)广设仓库

(2)兴建洛阳城

(3)开凿运河

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、大唐盛世(表现、原因与意义)

李

世

民

李

渊

李

隆基

李

治

武则天

618

755

“贞观之治”

“开元盛世”

“贞观遗风”

措施:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏

措施:选贤任能、改革吏治、发展生产、大兴文治、改革兵制

(2)唐与回纥、靺鞨

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗、靺鞨族粟末部首领

大祚荣为渤海郡王。

2、民族关系

①东突厥:唐太宗时,武力征服,后被回纥所灭。

②西突厥:唐高宗时,武力征服。设置安西都护府和北庭都护府,分治天山南北。

(3)唐与吐蕃

①太宗时,文成公主入藏,嫁给松赞干布;

②9世纪中期唐与吐蕃会盟。

(1)唐与突厥

(战争→设置机构)

(册封)

(和亲、会盟)

概括唐朝民族交融的方式。

1.突厥:

2.回纥:

3.靺鞨:

4.吐蕃:

武力、设置机构

册封

册封

和亲、会盟

第7课

隋唐制度的变化与创新

【田赋】

【职官】

【选才】

课标:认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

【课堂探究】中国古代选官制度的演变

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

品德才能

品德、才能、家世

考试成绩

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

演变趋势

由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试

选官制度(时期)

选官标准

一、选官制度

1、魏晋:九品中正制(背景P40历史纵横、内容、演变)

影响:九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。丧失了社会阶层的流动性,向贵族政治退化!

背景:汉末,献帝流亡、民众四散,权力中枢与乡里清议脱节,察举制崩溃

2、隋唐:科举制

时期 表现

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

开始采用分科考试的方式选拔官员

设置进士科,科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

合作探究:

结合课本第41页【学思之窗】和课本第41页第二自然段内容,思考科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

积极方面:1.科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权。2.扩大了统治的基础。3.提高了官员的文化素质。4.加强了中央集权。5.中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

消极方面:1.科举选拔标准单一,压抑个性。2.用儒学作为考试内容,忽视科技。3.片面应试严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

二、三省六部制

为何如此设置办公地点?

1、形成过程

魏晋:三省制初成

隋朝:正式确立三省六部制

唐朝:三省六部制完善

具体执行

皇帝

中书省

门下省

官吏的任免和考核

礼仪、科举

军政

刑狱

国家的工程建设等

2、内容

政事堂

草拟政令

审议通过

尚书省

户部

礼部

兵部

刑部

工部

户籍、土地、赋税

吏部

特点(影响):

各部门分工合作,减少决策失误,提高行政效率。

相权一分为三,相互牵制,保证君权的独尊。

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。——钱穆《国史新论》

三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备。

三、赋税制度

1、唐初:租庸调制

魏晋:租调制

北魏:均田制

对象:21-59岁的成年男子

创新:庸,以布绢代替徭役

影响:保证农民的生产时间

和政府的赋税收入

吸 收

2、780年,唐德宗接受杨炎建议,实行两税法(P42史料阅读)

每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税

“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”

——《新唐书· 杨炎传》

取消租庸调和一切杂税、杂役;

一年分夏季和秋季两次纳税。

不分主客,只要今天住在这地方,就加入这地方的户口册。

——钱穆

“惟以资产为宗,不以丁身为本”

合作探究:

1.课本42页【思考点】唐朝赋税制度的变化说明了什么?

2.阅读课本第43页的【问题探究】及课本42页最后一自然段,谈谈你对两税法利弊的认识。

利:1.两税法简化税收名目,扩大税收对象,保证国家的财政收入。2.改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。3.加速了封建社会商品经济的发展。

弊:1.配赋不均。2.税外加税。3.折钱纳税,增加了农民负担。4.按资产计税,难以操作。

知识结构

制度的变化

选官制度:

中央官制:

赋税制度:

汉代察举制—魏晋九品中正制—隋唐科举制

秦汉三公九卿制—汉武帝中朝制—隋唐三省六部制

魏晋租调制—唐初租庸调制—唐中后两税法

隋唐的创新

——文化秩序的崩塌与重整

第8课 三国至隋唐的文化

课标要求:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络、隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

思想(儒学);文学(唐诗宋词);艺术(书法、绘画、雕刻、舞蹈);科技(雕版印刷、火药)

三国至隋唐的文化

中外交流

佛教传播(西来、东传)

思想:儒学的发展(三教合流)

科技:数农地技天医

丝绸之路(陆、海)

特点:

多样性、包容性

知识结构

阅读课本44页,依据时间线索,梳理儒学的发展历程。

1.汉武帝时期,儒学正统地位确立。

2.魏晋南北朝时,儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

3.隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”。

4.唐朝统治者奉行三教并行政策。

5.佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战,唐中期韩愈率先提出复兴儒学。

技术

(数农地技天医)

2、科技

唐朝对外主要交通路线示意图

三、对外交流

1、佛教传播(西来、东传)

2、丝绸之路(陆路、海路)

学考复习第二单元(第5-8课)三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

世界史 政治 经济 文化 中国史

政治

经济

文化

中国古代1840年以前

中国近代1840-1949

中国现代1949至今

原始、夏商周

春秋战国

秦汉唐宋元

明清

1368-1840

1978至今

1949-1976

1900-1949

晚清

1840-1900

古代1500以前

近代1500-1900

现代史1900至今

一、政权更迭

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

二、江南开发

三、民族交融

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

一、政权更迭

吴

东晋十六国形势图

南北朝形势图

“衣冠南渡”的无心插柳

发达的冶金业

精耕细作的农业

P30学思之窗:根据材料,说说当时南方经济发展的成就。

P30思考点:东晋南朝时期江南得到开发的原因有哪些?(结合学思之窗和正文部分)

(东晋南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

③北方人口大量南迁,带来了先进的生产技术和丰富的劳动力。

①江南地区自然条件优越

②长期处于和平环境

士族阶层传入

的先进文化

二、江南开发

北魏孝文帝改革

迁都洛阳,改洛阳籍

穿汉服,说汉语

改鲜卑姓为汉姓

鼓励与汉族上层通婚

原有姓氏 现在姓氏 拓跋 元 原姓 现姓 原姓 现姓

丘穆陵 穆 步六孤 陆

贺兰 贺 独孤 刘

贺楼 楼 勿忸于 于

尉迟 尉 纥奚 嵇

雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲。 ——《魏书·高祖纪下》

1、措施

三、民族交融

2、影响

(北魏)南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

——唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

——(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

①顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣

③为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

从隋唐盛世到五代十国

第6课

一、隋朝兴亡

1、“开皇之治”

581年,杨坚建立隋朝,励精图治、国力日强

589年,派遣杨广灭陈,结束南北分裂

2、隋朝的各项建设

“洛口仓米逾巨亿”、“周围二十余里,穿三千窖,窖容八千担...”

——据《资治通鉴》、《隋书》 整理

文帝

炀帝

(摄于2019年7月 杭州)

拱宸桥

(1)广设仓库

(2)兴建洛阳城

(3)开凿运河

二、唐朝的繁荣与民族交融

1、大唐盛世(表现、原因与意义)

李

世

民

李

渊

李

隆基

李

治

武则天

618

755

“贞观之治”

“开元盛世”

“贞观遗风”

措施:轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏

措施:选贤任能、改革吏治、发展生产、大兴文治、改革兵制

(2)唐与回纥、靺鞨

玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗、靺鞨族粟末部首领

大祚荣为渤海郡王。

2、民族关系

①东突厥:唐太宗时,武力征服,后被回纥所灭。

②西突厥:唐高宗时,武力征服。设置安西都护府和北庭都护府,分治天山南北。

(3)唐与吐蕃

①太宗时,文成公主入藏,嫁给松赞干布;

②9世纪中期唐与吐蕃会盟。

(1)唐与突厥

(战争→设置机构)

(册封)

(和亲、会盟)

概括唐朝民族交融的方式。

1.突厥:

2.回纥:

3.靺鞨:

4.吐蕃:

武力、设置机构

册封

册封

和亲、会盟

第7课

隋唐制度的变化与创新

【田赋】

【职官】

【选才】

课标:认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开

【课堂探究】中国古代选官制度的演变

世袭制

(夏商周)

科举制

(产生于隋,确立于唐,发展于北宋,衰落于明清)

军功爵制

(战国)

察举制

(西汉)

九品中正制

(魏晋南北朝)

血缘

军功

品德才能

品德、才能、家世

考试成绩

选拔标准:

选拔方式:

选拔原则:

演变趋势

由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试

选官制度(时期)

选官标准

一、选官制度

1、魏晋:九品中正制(背景P40历史纵横、内容、演变)

影响:九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。丧失了社会阶层的流动性,向贵族政治退化!

背景:汉末,献帝流亡、民众四散,权力中枢与乡里清议脱节,察举制崩溃

2、隋唐:科举制

时期 表现

隋文帝

隋炀帝

唐太宗

武则天

唐玄宗

开始采用分科考试的方式选拔官员

设置进士科,科举制度正式形成

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

合作探究:

结合课本第41页【学思之窗】和课本第41页第二自然段内容,思考科举制度对中国历代王朝的统治有什么影响?

积极方面:1.科举制使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权。2.扩大了统治的基础。3.提高了官员的文化素质。4.加强了中央集权。5.中国古代选官制度逐渐走向成熟与完善。

消极方面:1.科举选拔标准单一,压抑个性。2.用儒学作为考试内容,忽视科技。3.片面应试严重禁锢了人们的思想,不能与时俱进。

二、三省六部制

为何如此设置办公地点?

1、形成过程

魏晋:三省制初成

隋朝:正式确立三省六部制

唐朝:三省六部制完善

具体执行

皇帝

中书省

门下省

官吏的任免和考核

礼仪、科举

军政

刑狱

国家的工程建设等

2、内容

政事堂

草拟政令

审议通过

尚书省

户部

礼部

兵部

刑部

工部

户籍、土地、赋税

吏部

特点(影响):

各部门分工合作,减少决策失误,提高行政效率。

相权一分为三,相互牵制,保证君权的独尊。

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。——钱穆《国史新论》

三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备。

三、赋税制度

1、唐初:租庸调制

魏晋:租调制

北魏:均田制

对象:21-59岁的成年男子

创新:庸,以布绢代替徭役

影响:保证农民的生产时间

和政府的赋税收入

吸 收

2、780年,唐德宗接受杨炎建议,实行两税法(P42史料阅读)

每户按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税

“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”

——《新唐书· 杨炎传》

取消租庸调和一切杂税、杂役;

一年分夏季和秋季两次纳税。

不分主客,只要今天住在这地方,就加入这地方的户口册。

——钱穆

“惟以资产为宗,不以丁身为本”

合作探究:

1.课本42页【思考点】唐朝赋税制度的变化说明了什么?

2.阅读课本第43页的【问题探究】及课本42页最后一自然段,谈谈你对两税法利弊的认识。

利:1.两税法简化税收名目,扩大税收对象,保证国家的财政收入。2.改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。3.加速了封建社会商品经济的发展。

弊:1.配赋不均。2.税外加税。3.折钱纳税,增加了农民负担。4.按资产计税,难以操作。

知识结构

制度的变化

选官制度:

中央官制:

赋税制度:

汉代察举制—魏晋九品中正制—隋唐科举制

秦汉三公九卿制—汉武帝中朝制—隋唐三省六部制

魏晋租调制—唐初租庸调制—唐中后两税法

隋唐的创新

——文化秩序的崩塌与重整

第8课 三国至隋唐的文化

课标要求:通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络、隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的思想文化领域的新成就。

思想(儒学);文学(唐诗宋词);艺术(书法、绘画、雕刻、舞蹈);科技(雕版印刷、火药)

三国至隋唐的文化

中外交流

佛教传播(西来、东传)

思想:儒学的发展(三教合流)

科技:数农地技天医

丝绸之路(陆、海)

特点:

多样性、包容性

知识结构

阅读课本44页,依据时间线索,梳理儒学的发展历程。

1.汉武帝时期,儒学正统地位确立。

2.魏晋南北朝时,儒学自身开始吸收佛教和道教的精神,有了新的发展。

3.隋朝时期,儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”。

4.唐朝统治者奉行三教并行政策。

5.佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战,唐中期韩愈率先提出复兴儒学。

技术

(数农地技天医)

2、科技

唐朝对外主要交通路线示意图

三、对外交流

1、佛教传播(西来、东传)

2、丝绸之路(陆路、海路)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进