部编版历史七年级上册第2课 原始农业与史前社会训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版历史七年级上册第2课 原始农业与史前社会训练题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 438.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-11 23:51:17 | ||

图片预览

文档简介

部编版历史七年级上册第2课 原始农业与史前社会训练题(含答案)

选择题

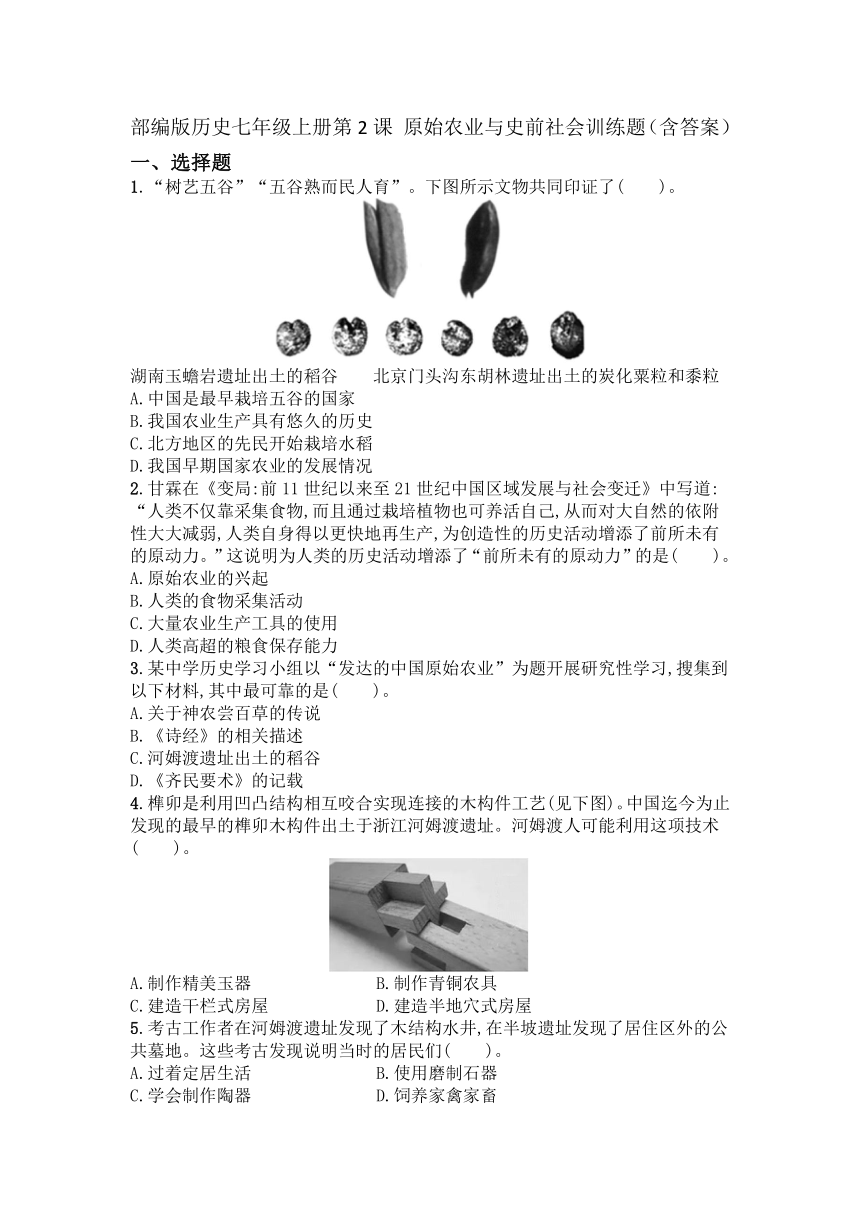

1.“树艺五谷”“五谷熟而民人育”。下图所示文物共同印证了( )。

湖南玉蟾岩遗址出土的稻谷 北京门头沟东胡林遗址出土的炭化粟粒和黍粒

A.中国是最早栽培五谷的国家

B.我国农业生产具有悠久的历史

C.北方地区的先民开始栽培水稻

D.我国早期国家农业的发展情况

2.甘霖在《变局:前11世纪以来至21世纪中国区域发展与社会变迁》中写道:“人类不仅靠采集食物,而且通过栽培植物也可养活自己,从而对大自然的依附性大大减弱,人类自身得以更快地再生产,为创造性的历史活动增添了前所未有的原动力。”这说明为人类的历史活动增添了“前所未有的原动力”的是( )。

A.原始农业的兴起

B.人类的食物采集活动

C.大量农业生产工具的使用

D.人类高超的粮食保存能力

3.某中学历史学习小组以“发达的中国原始农业”为题开展研究性学习,搜集到以下材料,其中最可靠的是( )。

A.关于神农尝百草的传说

B.《诗经》的相关描述

C.河姆渡遗址出土的稻谷

D.《齐民要术》的记载

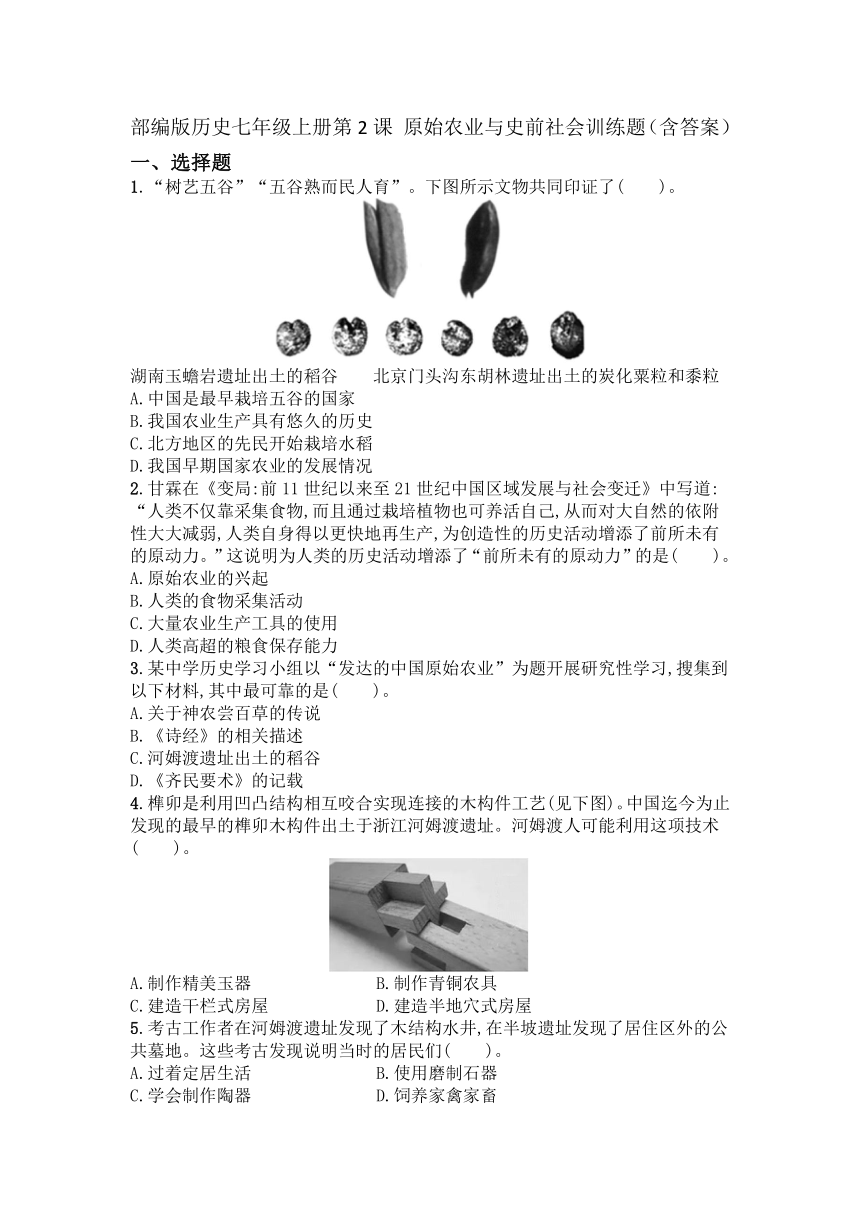

4.榫卯是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早的榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )。

A.制作精美玉器 B.制作青铜农具

C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

5.考古工作者在河姆渡遗址发现了木结构水井,在半坡遗址发现了居住区外的公共墓地。这些考古发现说明当时的居民们( )。

A.过着定居生活 B.使用磨制石器

C.学会制作陶器 D.饲养家禽家畜

6.当原始农业种植出现之后,人类便充分利用土地资源,通过种植农作物来获得食物,使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题。这表明原始农业的发展( )

A.促进了原始手工业与家畜饲养的发展

B.为古代文明社会的形成奠定重要基础

C.仰赖大自然的恩赐并受大自然的制约

D.促进人口增长并使人类开始定居生活

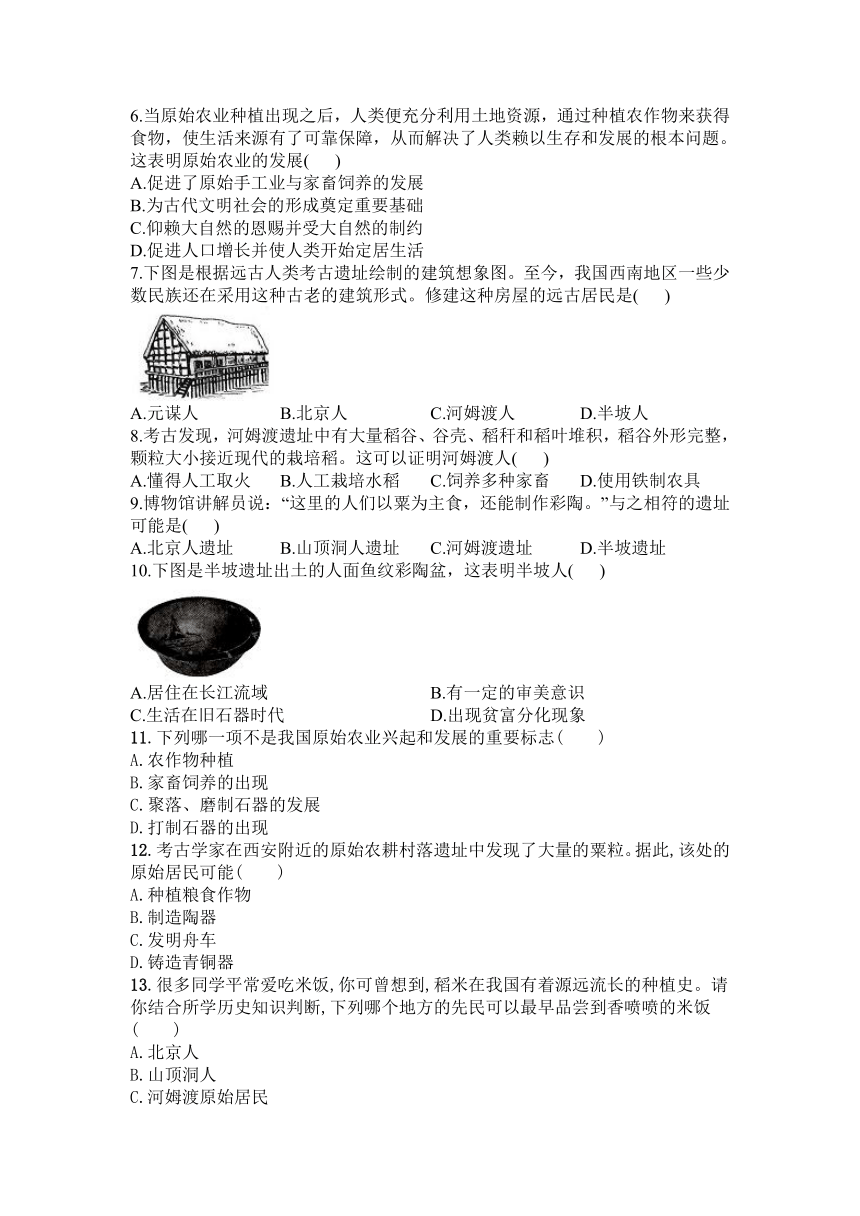

7.下图是根据远古人类考古遗址绘制的建筑想象图。至今,我国西南地区一些少数民族还在采用这种古老的建筑形式。修建这种房屋的远古居民是( )

A.元谋人 B.北京人 C.河姆渡人 D.半坡人

8.考古发现,河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。这可以证明河姆渡人( )

A.懂得人工取火 B.人工栽培水稻 C.饲养多种家畜 D.使用铁制农具

9.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

10.下图是半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆,这表明半坡人( )

A.居住在长江流域 B.有一定的审美意识

C.生活在旧石器时代 D.出现贫富分化现象

11.下列哪一项不是我国原始农业兴起和发展的重要标志( )

A.农作物种植

B.家畜饲养的出现

C.聚落、磨制石器的发展

D.打制石器的出现

12.考古学家在西安附近的原始农耕村落遗址中发现了大量的粟粒。据此,该处的原始居民可能( )

A.种植粮食作物

B.制造陶器

C.发明舟车

D.铸造青铜器

13.很多同学平常爱吃米饭,你可曾想到,稻米在我国有着源远流长的种植史。请你结合所学历史知识判断,下列哪个地方的先民可以最早品尝到香喷喷的米饭( )

A.北京人

B.山顶洞人

C.河姆渡原始居民

D.半坡原始居民

14.在历史剧《河姆渡原始居民》中,不应该出现的情节是( )

A.种植水稻

B.饲养狗等家畜

C.居住半地穴式圆形房屋

D.使用磨制农具

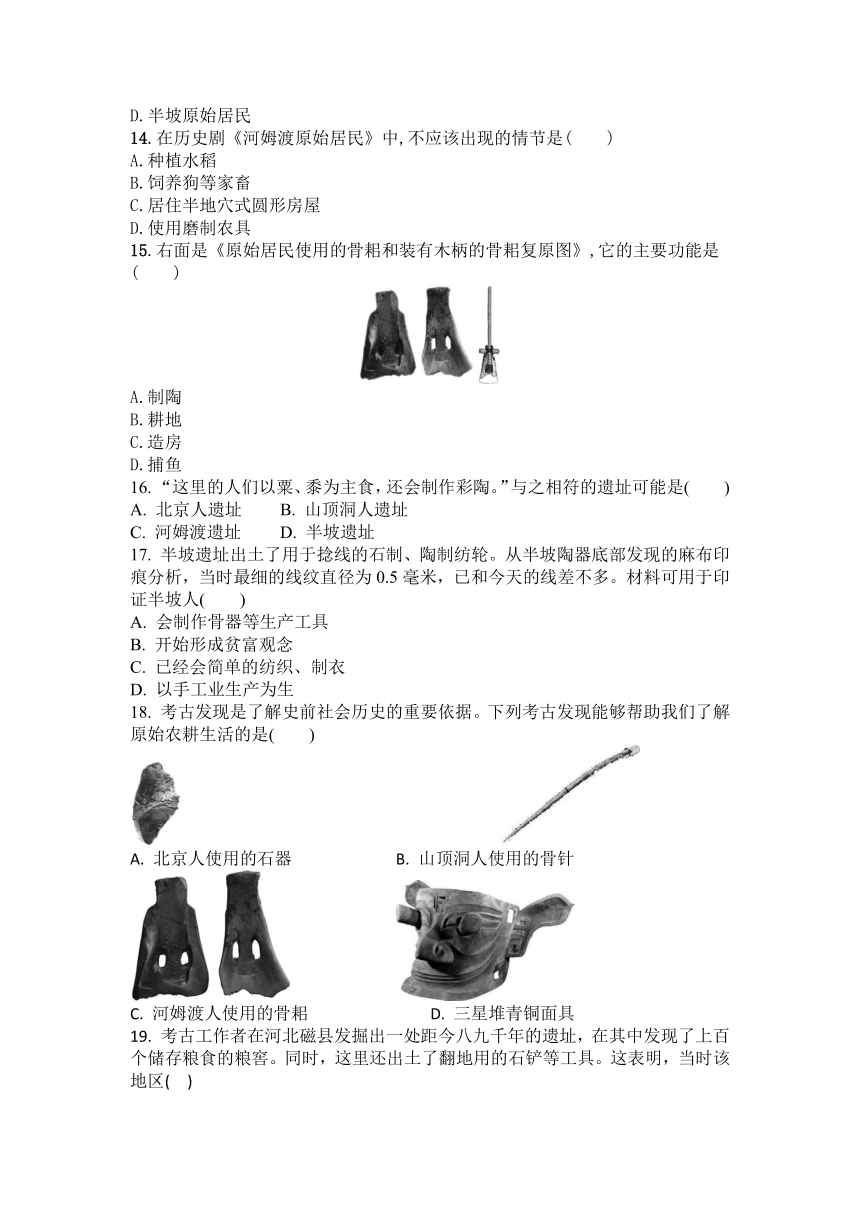

15.右面是《原始居民使用的骨耜和装有木柄的骨耜复原图》,它的主要功能是( )

A.制陶

B.耕地

C.造房

D.捕鱼

16. “这里的人们以粟、黍为主食,还会制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A. 北京人遗址 B. 山顶洞人遗址

C. 河姆渡遗址 D. 半坡遗址

17. 半坡遗址出土了用于捻线的石制、陶制纺轮。从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径为0.5毫米,已和今天的线差不多。材料可用于印证半坡人( )

A. 会制作骨器等生产工具

B. 开始形成贫富观念

C. 已经会简单的纺织、制衣

D. 以手工业生产为生

18. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列考古发现能够帮助我们了解原始农耕生活的是( )

A. 北京人使用的石器 B. 山顶洞人使用的骨针

C. 河姆渡人使用的骨耜 D. 三星堆青铜面具

19. 考古工作者在河北磁县发掘出一处距今八九千年的遗址,在其中发现了上百个储存粮食的粮窖。同时,这里还出土了翻地用的石铲等工具。这表明,当时该地区( )

A. 修建了水利工程 B. 已出现原始农业

C. 建立了早期国家 D. 出现了成熟文字

20. 大汶口文化主要分布于黄河下游和淮河中下游地区。大汶口文化晚期,在同一墓地的墓葬中,有的随葬百余件成套的器物,其中不乏精美的玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A. 氏族成员之间地位平等

B. 大汶口文化影响深远

C. 已经出现贫富分化

D. 人们已经学会建造墓室

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 河姆渡遗址堆积厚度4米左右,共划分为4个依次叠压的文化堆积层,代表了河姆渡文化的4个发展阶段。发掘的遗迹有灰坑、墓葬和大型干栏式建筑遗迹等,出土了各种陶、石、骨、角、牙、木器等编号器物7842件,陶片近20万片,除此之外,还发现大量的动植物遗存。

——摘编自李小宁《浙江通志·文物志》

材料二 半坡遗址的发掘,填补了中国历史上的一个重大缺环。半坡遗址遗存丰富,发掘出较完整的房基46座,圈栏2处,窖穴200多座,各类墓葬250多座,生产工具和生活用具如石斧、石铲、石刀等,此外还有陶哨、兽头等艺术品和一些装饰品,共出土陶器、骨器、玉器、石器等各类文物近万件。半坡遗址是人类社会发展史上一个历史阶段的真实见证。

——摘编自魏光《试论发掘半坡遗址建立半坡博物馆的历史意义及社会价值》

材料三 大汶口出土墓葬有大、中、小型之分,随葬品也极不均衡。有的墓穴仅能容尸,空无一物,而大型墓中随葬品多达数十件甚至百余件,不仅有磨制石器的石镰、石锄,还有精美的陶器、玉器、象牙器等贵重物品。

——摘编自山东省地方史志编纂委员会《山东风物大全》

材料四 见下图。

(1)结合所学知识,分别指出材料一和材料二中原始居民的距今生活年代、居住房屋样式和种植的主要农作物。

(2)材料三说明了什么

(3)文物能记载历史,请根据材料四中的三幅图片并结合所学知识,分别简述它们所承载的历史价值。

22.我国是具有几千年文明史的文明古国。在古老的中华大地上,先民们在艰苦的环境中用勤劳和智慧创造了灿烂的文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:如下图

材料二:如下图

材料三:考古发现证实,随着原始农业的发展,在距今5800年前后,西辽河流域、黄河流域和长江中游等区域,都出现了社会分化即文明起源的迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了区域文明阶段,呈现出多元文明百花齐放的局面,最终在相互交流借鉴中形成了以中原地区为核心的一体化格局,并绵延数千年不曾中断。

——摘编自王巍《中华5000多年文明的考古实证》

(1)图1是北京人使用的石器,这些工具证明早期人类生活在什么时代?图2是河姆渡遗址出土的骨耜,它主要用于什么劳动?图3、图4中的生产工具和生产技术最早出现于哪一时期?

(2)请分别举出一例以图5水稻、图6粟为主要农作物的原始居民。图7和图8分别被称为什么建筑?其结构的不同是由什么决定的?

(3)根据材料三,指出中华文明形成的重要物质基础是什么,并概括中华文明形成和发展的特点。

(4)综合上述材料,谈谈你对生产工具与社会发展的关系的认识。

23.阅读下列材料:

我国著名历史学家郭沫若在参观某一古代人类遗址时写下诗句:“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。护壕深二丈,其广亦相如。奈何遗址中,独不见文书。”

请回答:

(1)根据材料中诗歌的内容,可推测出这是对哪一原始居民生活的描绘

(2)请举出“或则呈人面,或则呈双鱼”的一个彩陶文物代表。

(3)“农耕既普及”描绘的是原始居民种植什么农作物

(4)郭沫若参观此遗址最大的遗憾是什么

答案

1-5BACCA 6-10BCBDB 11-15DACCB 16-20DCCBC

21. (1)材料一:距今约7000年、干栏式房屋、水稻;材料二:距今约6000年、半地穴式房屋、粟和黍。

(2)当时社会已经出现贫富分化现象。

(3)图1:半坡遗址人面鱼纹陶盆的出土,说明半坡人已经学会了制作和使用彩陶。图2:贾湖骨笛的发现,说明8000多年前的原始居民已经学会了制作乐器。图3:河姆渡遗址骨耜的出土,说明河姆渡人会制作骨耜,会运用这种劳动工具挖土。

22.(1)时代:旧石器时代

劳动:挖土

时期:春秋后期

(2)水稻:河姆渡人;粟:半坡人。

建筑:干栏式房屋、半地穴式房屋。

因素:自然环境。

(3)基础:原始农业的发展。

特点:多元一体。

认识:①生产工具的进步有利于促进经济增长,推动社会进步。②生产工具的发明与创造推动人类社会进步。③生产工具的改进是古代社会发展的重要的物质基础。④生产工具的制造与发明是人类社会发展与进步的重要标志。⑤生产劳动工具辅助人类拓展劳动创造领域时,人类社会便能繁荣发展。

23.(1)半坡原始居民。

(2)半坡人面鱼纹彩陶盆。

(3)粟。

(4)没有发现文字材料。

选择题

1.“树艺五谷”“五谷熟而民人育”。下图所示文物共同印证了( )。

湖南玉蟾岩遗址出土的稻谷 北京门头沟东胡林遗址出土的炭化粟粒和黍粒

A.中国是最早栽培五谷的国家

B.我国农业生产具有悠久的历史

C.北方地区的先民开始栽培水稻

D.我国早期国家农业的发展情况

2.甘霖在《变局:前11世纪以来至21世纪中国区域发展与社会变迁》中写道:“人类不仅靠采集食物,而且通过栽培植物也可养活自己,从而对大自然的依附性大大减弱,人类自身得以更快地再生产,为创造性的历史活动增添了前所未有的原动力。”这说明为人类的历史活动增添了“前所未有的原动力”的是( )。

A.原始农业的兴起

B.人类的食物采集活动

C.大量农业生产工具的使用

D.人类高超的粮食保存能力

3.某中学历史学习小组以“发达的中国原始农业”为题开展研究性学习,搜集到以下材料,其中最可靠的是( )。

A.关于神农尝百草的传说

B.《诗经》的相关描述

C.河姆渡遗址出土的稻谷

D.《齐民要术》的记载

4.榫卯是利用凹凸结构相互咬合实现连接的木构件工艺(见下图)。中国迄今为止发现的最早的榫卯木构件出土于浙江河姆渡遗址。河姆渡人可能利用这项技术( )。

A.制作精美玉器 B.制作青铜农具

C.建造干栏式房屋 D.建造半地穴式房屋

5.考古工作者在河姆渡遗址发现了木结构水井,在半坡遗址发现了居住区外的公共墓地。这些考古发现说明当时的居民们( )。

A.过着定居生活 B.使用磨制石器

C.学会制作陶器 D.饲养家禽家畜

6.当原始农业种植出现之后,人类便充分利用土地资源,通过种植农作物来获得食物,使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题。这表明原始农业的发展( )

A.促进了原始手工业与家畜饲养的发展

B.为古代文明社会的形成奠定重要基础

C.仰赖大自然的恩赐并受大自然的制约

D.促进人口增长并使人类开始定居生活

7.下图是根据远古人类考古遗址绘制的建筑想象图。至今,我国西南地区一些少数民族还在采用这种古老的建筑形式。修建这种房屋的远古居民是( )

A.元谋人 B.北京人 C.河姆渡人 D.半坡人

8.考古发现,河姆渡遗址中有大量稻谷、谷壳、稻秆和稻叶堆积,稻谷外形完整,颗粒大小接近现代的栽培稻。这可以证明河姆渡人( )

A.懂得人工取火 B.人工栽培水稻 C.饲养多种家畜 D.使用铁制农具

9.博物馆讲解员说:“这里的人们以粟为主食,还能制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A.北京人遗址 B.山顶洞人遗址 C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

10.下图是半坡遗址出土的人面鱼纹彩陶盆,这表明半坡人( )

A.居住在长江流域 B.有一定的审美意识

C.生活在旧石器时代 D.出现贫富分化现象

11.下列哪一项不是我国原始农业兴起和发展的重要标志( )

A.农作物种植

B.家畜饲养的出现

C.聚落、磨制石器的发展

D.打制石器的出现

12.考古学家在西安附近的原始农耕村落遗址中发现了大量的粟粒。据此,该处的原始居民可能( )

A.种植粮食作物

B.制造陶器

C.发明舟车

D.铸造青铜器

13.很多同学平常爱吃米饭,你可曾想到,稻米在我国有着源远流长的种植史。请你结合所学历史知识判断,下列哪个地方的先民可以最早品尝到香喷喷的米饭( )

A.北京人

B.山顶洞人

C.河姆渡原始居民

D.半坡原始居民

14.在历史剧《河姆渡原始居民》中,不应该出现的情节是( )

A.种植水稻

B.饲养狗等家畜

C.居住半地穴式圆形房屋

D.使用磨制农具

15.右面是《原始居民使用的骨耜和装有木柄的骨耜复原图》,它的主要功能是( )

A.制陶

B.耕地

C.造房

D.捕鱼

16. “这里的人们以粟、黍为主食,还会制作彩陶。”与之相符的遗址可能是( )

A. 北京人遗址 B. 山顶洞人遗址

C. 河姆渡遗址 D. 半坡遗址

17. 半坡遗址出土了用于捻线的石制、陶制纺轮。从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径为0.5毫米,已和今天的线差不多。材料可用于印证半坡人( )

A. 会制作骨器等生产工具

B. 开始形成贫富观念

C. 已经会简单的纺织、制衣

D. 以手工业生产为生

18. 考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下列考古发现能够帮助我们了解原始农耕生活的是( )

A. 北京人使用的石器 B. 山顶洞人使用的骨针

C. 河姆渡人使用的骨耜 D. 三星堆青铜面具

19. 考古工作者在河北磁县发掘出一处距今八九千年的遗址,在其中发现了上百个储存粮食的粮窖。同时,这里还出土了翻地用的石铲等工具。这表明,当时该地区( )

A. 修建了水利工程 B. 已出现原始农业

C. 建立了早期国家 D. 出现了成熟文字

20. 大汶口文化主要分布于黄河下游和淮河中下游地区。大汶口文化晚期,在同一墓地的墓葬中,有的随葬百余件成套的器物,其中不乏精美的玉器,有的却一无所有。这表明当时( )

A. 氏族成员之间地位平等

B. 大汶口文化影响深远

C. 已经出现贫富分化

D. 人们已经学会建造墓室

二、非选择题

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一 河姆渡遗址堆积厚度4米左右,共划分为4个依次叠压的文化堆积层,代表了河姆渡文化的4个发展阶段。发掘的遗迹有灰坑、墓葬和大型干栏式建筑遗迹等,出土了各种陶、石、骨、角、牙、木器等编号器物7842件,陶片近20万片,除此之外,还发现大量的动植物遗存。

——摘编自李小宁《浙江通志·文物志》

材料二 半坡遗址的发掘,填补了中国历史上的一个重大缺环。半坡遗址遗存丰富,发掘出较完整的房基46座,圈栏2处,窖穴200多座,各类墓葬250多座,生产工具和生活用具如石斧、石铲、石刀等,此外还有陶哨、兽头等艺术品和一些装饰品,共出土陶器、骨器、玉器、石器等各类文物近万件。半坡遗址是人类社会发展史上一个历史阶段的真实见证。

——摘编自魏光《试论发掘半坡遗址建立半坡博物馆的历史意义及社会价值》

材料三 大汶口出土墓葬有大、中、小型之分,随葬品也极不均衡。有的墓穴仅能容尸,空无一物,而大型墓中随葬品多达数十件甚至百余件,不仅有磨制石器的石镰、石锄,还有精美的陶器、玉器、象牙器等贵重物品。

——摘编自山东省地方史志编纂委员会《山东风物大全》

材料四 见下图。

(1)结合所学知识,分别指出材料一和材料二中原始居民的距今生活年代、居住房屋样式和种植的主要农作物。

(2)材料三说明了什么

(3)文物能记载历史,请根据材料四中的三幅图片并结合所学知识,分别简述它们所承载的历史价值。

22.我国是具有几千年文明史的文明古国。在古老的中华大地上,先民们在艰苦的环境中用勤劳和智慧创造了灿烂的文化。阅读下列材料,回答问题。

材料一:如下图

材料二:如下图

材料三:考古发现证实,随着原始农业的发展,在距今5800年前后,西辽河流域、黄河流域和长江中游等区域,都出现了社会分化即文明起源的迹象。距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了区域文明阶段,呈现出多元文明百花齐放的局面,最终在相互交流借鉴中形成了以中原地区为核心的一体化格局,并绵延数千年不曾中断。

——摘编自王巍《中华5000多年文明的考古实证》

(1)图1是北京人使用的石器,这些工具证明早期人类生活在什么时代?图2是河姆渡遗址出土的骨耜,它主要用于什么劳动?图3、图4中的生产工具和生产技术最早出现于哪一时期?

(2)请分别举出一例以图5水稻、图6粟为主要农作物的原始居民。图7和图8分别被称为什么建筑?其结构的不同是由什么决定的?

(3)根据材料三,指出中华文明形成的重要物质基础是什么,并概括中华文明形成和发展的特点。

(4)综合上述材料,谈谈你对生产工具与社会发展的关系的认识。

23.阅读下列材料:

我国著名历史学家郭沫若在参观某一古代人类遗址时写下诗句:“彩陶形制美,画纹亦多殊。或则呈人面,或则呈双鱼。农耕既普及,人群已聚居。护壕深二丈,其广亦相如。奈何遗址中,独不见文书。”

请回答:

(1)根据材料中诗歌的内容,可推测出这是对哪一原始居民生活的描绘

(2)请举出“或则呈人面,或则呈双鱼”的一个彩陶文物代表。

(3)“农耕既普及”描绘的是原始居民种植什么农作物

(4)郭沫若参观此遗址最大的遗憾是什么

答案

1-5BACCA 6-10BCBDB 11-15DACCB 16-20DCCBC

21. (1)材料一:距今约7000年、干栏式房屋、水稻;材料二:距今约6000年、半地穴式房屋、粟和黍。

(2)当时社会已经出现贫富分化现象。

(3)图1:半坡遗址人面鱼纹陶盆的出土,说明半坡人已经学会了制作和使用彩陶。图2:贾湖骨笛的发现,说明8000多年前的原始居民已经学会了制作乐器。图3:河姆渡遗址骨耜的出土,说明河姆渡人会制作骨耜,会运用这种劳动工具挖土。

22.(1)时代:旧石器时代

劳动:挖土

时期:春秋后期

(2)水稻:河姆渡人;粟:半坡人。

建筑:干栏式房屋、半地穴式房屋。

因素:自然环境。

(3)基础:原始农业的发展。

特点:多元一体。

认识:①生产工具的进步有利于促进经济增长,推动社会进步。②生产工具的发明与创造推动人类社会进步。③生产工具的改进是古代社会发展的重要的物质基础。④生产工具的制造与发明是人类社会发展与进步的重要标志。⑤生产劳动工具辅助人类拓展劳动创造领域时,人类社会便能繁荣发展。

23.(1)半坡原始居民。

(2)半坡人面鱼纹彩陶盆。

(3)粟。

(4)没有发现文字材料。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史