第17课 《古诗三首》 望天门山 课件

文档属性

| 名称 | 第17课 《古诗三首》 望天门山 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-13 22:18:19 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

17.古诗三首

目录

学习《饮湖上初晴后雨》

二

学习古诗《望天门山》

一

学习古诗《望洞庭》

三

背诵古诗、拓展延伸

四

学习任务一

学习古诗《望天门山》

天门山

洞庭湖

西 湖

祖国江山美如画,千言万语夸不完。

望天门山

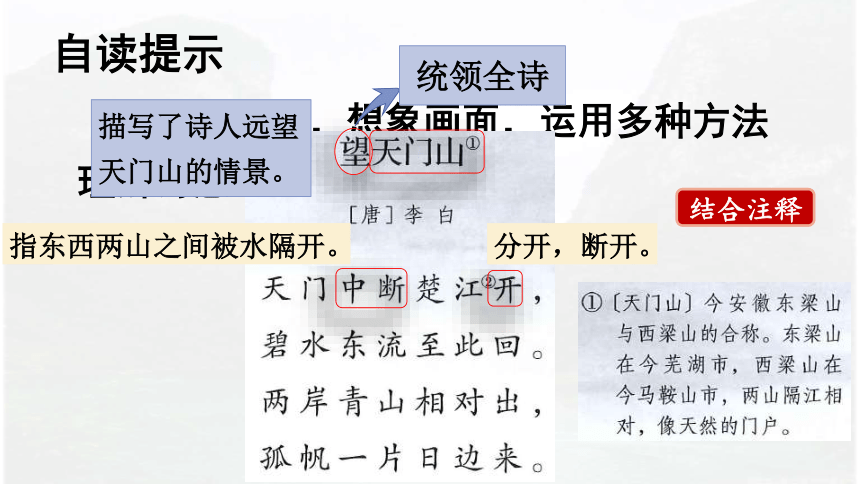

再读诗歌,想象画面,运用多种方法理解诗意。

结合注释

描写了诗人远望天门山的情景。

统领全诗

指东西两山之间被水隔开。

分开,断开。

自读提示

天门中断楚江开

诗意:浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

从“断”和“开”,我们感受到天门山的雄伟和长江水的奔腾不息、波澜壮阔。

品析古诗

碧水东流至此回。

描写长江水撞击天门山后漩涡汹涌的景象。

“回旋,回转”,突出了山势险峻和水流湍急。

诗意:东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

齐读前两句诗,读出长江滚滚的气势。

天门中断/楚江开,

碧水东流/至此/回。

长江水波澜壮阔,汹涌澎湃,以至于连天门山都像被它劈开一样。

读前两句诗,你仿佛看到了怎样的画面?

我仿佛看到了天门山上怪石嶙峋,古木参天,许多檀树生于乱石之中,盘绕崖石之间,蜿蜒如青龙伏地。

我脑海中出现了长江奔涌,青山矗立,一只小船从远方徐徐而来的画面。

接下来我们试着用“借助注释,理解诗意,想象画面”的方法来学习后两句诗。

自读提示

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

诗意:两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,一叶孤舟从日边而来。

耸出来。

出

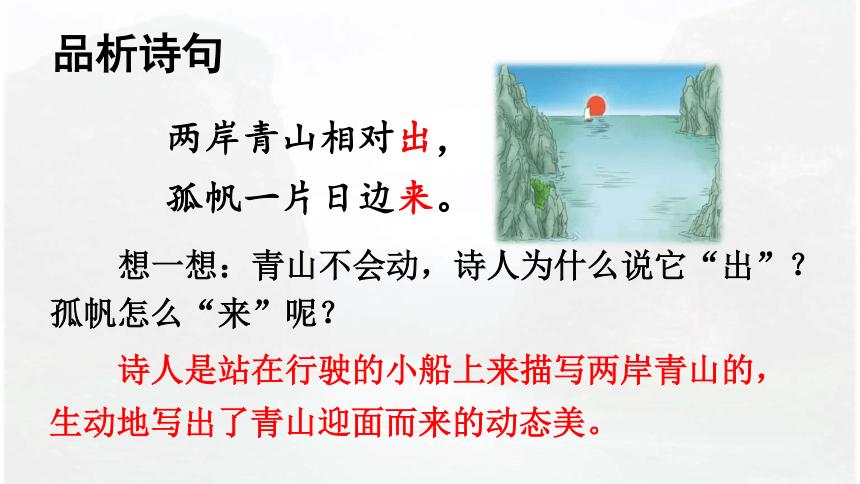

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

诗人是站在行驶的小船上来描写两岸青山的,生动地写出了青山迎面而来的动态美。

想一想:青山不会动,诗人为什么说它“出”?孤帆怎么“来”呢?

品析诗句

孤帆一片日边来。

看到“孤”,你的脑海中浮现出一条怎样的船?

我仿佛看到在雄伟的天门山映衬下,宽阔的江面上驶来一艘小船。

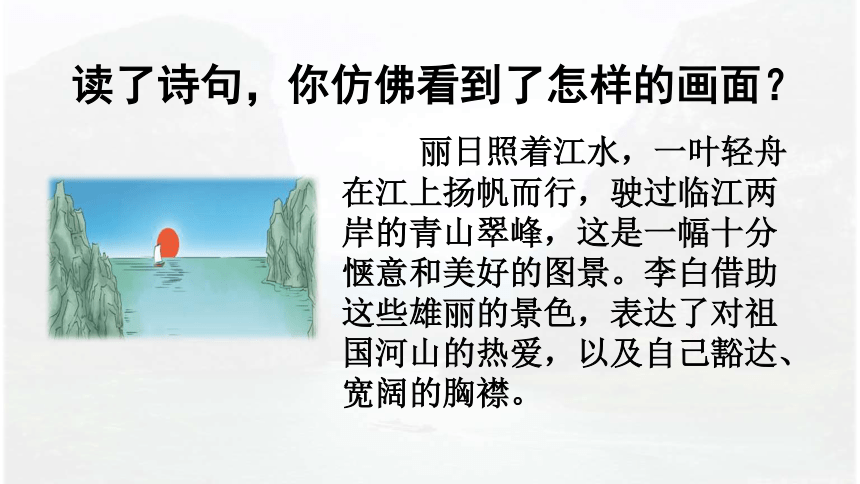

丽日照着江水,一叶轻舟在江上扬帆而行,驶过临江两岸的青山翠峰,这是一幅十分惬意和美好的图景。李白借助这些雄丽的景色,表达了对祖国河山的热爱,以及自己豁达、宽阔的胸襟。

读了诗句,你仿佛看到了怎样的画面?

看到这么美的景色,诗人会是怎样的心情?

我觉得他会被这壮观的景色所震撼!

我觉得他会吟诗来赞美这壮丽的景色。

碧水东流至此回。

水势浩浩荡荡经过天门山。

夕阳西下,孤帆顺江而下。

孤帆一片日边来。

联想诗句

chǔ

gū

fān

duàn

zhì

左右结构

上下结构

学写字

duàn

左半部分先写“米”再写竖折,“米”要写得瘦长些,捺变为点。右半部分“斤”的竖撇要穿插到左半部分的下面,竖要垂直,保持整个字的稳定。

书写指导

chǔ

上半部分的“林”要写得扁些,捺变为点。下半部分要舒展,横钩在横中线,捺是主笔,要写得平缓舒展。

gū

左窄右宽,“瓜”的横撇和竖撇要舒展,捺要写得直立。

板书设计

碧水东流→至此回

山险水急

天门中断→楚江开

望天门山

热爱祖国壮丽山河

日出帆来

青山→相对出

孤帆→日边来

概括主题

这首诗描绘了波澜壮阔的长江从天门山中间奔流东去的雄奇景色,表达了诗人对祖国壮丽山河的热爱之情。

学习任务二

学习《饮湖上初晴后雨》

饮湖上初晴后雨

[宋] 苏轼

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士。北宋著名的文学家、书画家。“唐宋八大家”之一。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。主要作品有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》等。

作者简介

熙宁四年,苏轼因反对王安石变法被贬离京,任杭州通判。春日的一天,在杭州宦游的苏轼和朋友们游赏西湖,起初阳光明丽,后来下起了雨。苏轼被西湖美景陶醉,写下此诗。原作有两首,这是第二首。

写作背景

饮湖上初晴后雨

[宋] 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

自由朗读古诗,读准字音,读出节奏。

yì

yí

mǒ

初读古诗

抹

抹药 ( )

抹墙 ( )

抹布 ( )

mǒ

mò

mā

mǒ ①涂。②揩,擦。③除去。

mò 涂抹,泥(nì)。

mā ①擦。②用手按着并向下移动。

饮

初

写法:左窄右宽。右下部捺画伸展。

写法:左右书写要紧凑。“衤”撇、点要小。

水光潋滟①晴方②好,

山色空蒙③雨亦④奇。

④亦:也。

①潋滟:波光闪动的样子。

③空蒙:迷茫缥缈的样子。

②方:正。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼;雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现。

再读诗歌,结合注释理解诗意。

第一、二句诗哪几个字提示了我们天气?

晴

雨

晴天和雨天的西湖分别是什么样子的?

晴天:水光潋滟

雨天:山色空蒙

晴天的西湖

雨天的西湖

“好”和“奇”表达了诗人怎样的感情呢?

“好”和“奇”分别写出了诗人对西湖美景的赞美,在善于领略自然美景的诗人眼中,西湖的晴姿雨态都是美好、奇妙的。

欲①把西湖比西子,

淡妆浓抹②总相宜③。

③相宜:适宜。

②淡妆浓抹:淡素和浓艳两种不同的妆饰。抹,涂抹。

①欲:如果。

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,都神韵独特。

为什么苏轼要把西湖比作西子,“西湖”与“西施”之间有什么相通之处?

“西湖”与“西施”的名字里都有一个“西”字;“西湖”景美,“西子”人美。它们之间有一个共同的特点,那就是美。

这首诗是写西湖在不同气候下呈现的不同风姿,表达了作者热爱大自然的思想感情。作者通过大胆的想象,用西施来比喻西湖,增添了西湖的美丽和奇妙。

饮湖上初晴后雨

晴方好

雨亦奇

借景抒情

比西子

总相宜

比喻贴切

浓淡相宜

晴雨皆美

板书设计

学习任务三

学习古诗《望洞庭》

望洞庭

生平介绍:字梦得,洛阳(今属河南)人。唐代文学家、哲学家。有“诗豪”之称。

助学资料

刘禹锡

主要作品:《陋室铭》《乌衣巷》《浪淘沙》等。

唐穆宗长庆四年(824)秋,刘禹锡赴任和州刺史,途经洞庭湖,看到美丽的洞庭湖景色,诗兴大发,写下此诗。

诗人写《洞庭湖》的原因

自由朗读古诗,读准字音,读出节奏。

/

/

/

/

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

诗意:洞庭湖上水光和月色交相辉映,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。

湖面。

和谐,这里指水光与月色融为一体。

品析古诗

这里形容湖水清澈,水面平静,如未磨过的明镜一般。

这句诗写出秋夜里,澄澈的湖水与月光交相辉映,融为一体的景象,营造了一种空灵缥缈、宁静和谐的意境。

湖光秋月两相和

运用比喻的修辞手法,把月下平静的湖面比作未经打磨的镜子,形象地写出了湖面的平静,突显了秋夜的静谧和洞庭湖的水月交融。

潭面无风镜未磨

“潭面无风镜未磨”形象贴切地表现了千里洞庭风平浪静、安宁温柔的景象,在月光下别具一种朦胧美。因为只有“潭面无风”,波澜不惊,湖光和秋月才能两相协调。

诗人为什么要写无风的潭面?

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

诗意:远远望去,山水苍翠如墨,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

青绿色的螺。这里用来形容洞庭湖中的君山。

这里指洞庭湖。

圈出诗中描写的景物。

望洞庭

[唐]刘禹锡

湖光秋月两相和,

潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,

白银盘里一青螺。

本诗描写了怎样的画面?表达了诗人什么样的思想情感?我们要如何朗读?

这首诗描写了月下洞庭湖的宁静之美,要用柔和的语气、稍慢的语速来读。边读边想象这首诗描绘的美景,感受洞庭湖月夜的意境。读出作者对洞庭美景的喜爱之情。

板书设计

潭面如镜

近观

湖月两相和

望洞庭

喜爱洞庭美景

远望

洞庭湖如白银盘

君山如青螺

概括主旨

这首诗通过丰富的想象、奇特的比喻,描绘了宁静和谐、朦胧淡雅的洞庭美景,表达了诗人对洞庭湖和大自然的热爱与赞美之情。

学习任务四

背诵古诗、拓展延伸

1.背诵古诗《望天门山》

2.背诵古诗《饮湖上初晴后雨》

3.背诵古诗《望洞庭》

背诵古诗

望天门山

天门 楚江 ,

碧水 。

青山 ,

孤帆 。

中断

开

东流至此回

两岸

相对出

一片日边来

背诵古诗

课外拓展

晓出净慈寺送林子方

【宋】杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

望洞庭湖赠张丞相

【唐】孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

欢 迎 指 导

17.古诗三首

目录

学习《饮湖上初晴后雨》

二

学习古诗《望天门山》

一

学习古诗《望洞庭》

三

背诵古诗、拓展延伸

四

学习任务一

学习古诗《望天门山》

天门山

洞庭湖

西 湖

祖国江山美如画,千言万语夸不完。

望天门山

再读诗歌,想象画面,运用多种方法理解诗意。

结合注释

描写了诗人远望天门山的情景。

统领全诗

指东西两山之间被水隔开。

分开,断开。

自读提示

天门中断楚江开

诗意:浩荡的长江把天门山从中劈开,一分为二。

从“断”和“开”,我们感受到天门山的雄伟和长江水的奔腾不息、波澜壮阔。

品析古诗

碧水东流至此回。

描写长江水撞击天门山后漩涡汹涌的景象。

“回旋,回转”,突出了山势险峻和水流湍急。

诗意:东流而去的长江水经过天门山时形成回旋的水流。

齐读前两句诗,读出长江滚滚的气势。

天门中断/楚江开,

碧水东流/至此/回。

长江水波澜壮阔,汹涌澎湃,以至于连天门山都像被它劈开一样。

读前两句诗,你仿佛看到了怎样的画面?

我仿佛看到了天门山上怪石嶙峋,古木参天,许多檀树生于乱石之中,盘绕崖石之间,蜿蜒如青龙伏地。

我脑海中出现了长江奔涌,青山矗立,一只小船从远方徐徐而来的画面。

接下来我们试着用“借助注释,理解诗意,想象画面”的方法来学习后两句诗。

自读提示

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

诗意:两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,一叶孤舟从日边而来。

耸出来。

出

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

诗人是站在行驶的小船上来描写两岸青山的,生动地写出了青山迎面而来的动态美。

想一想:青山不会动,诗人为什么说它“出”?孤帆怎么“来”呢?

品析诗句

孤帆一片日边来。

看到“孤”,你的脑海中浮现出一条怎样的船?

我仿佛看到在雄伟的天门山映衬下,宽阔的江面上驶来一艘小船。

丽日照着江水,一叶轻舟在江上扬帆而行,驶过临江两岸的青山翠峰,这是一幅十分惬意和美好的图景。李白借助这些雄丽的景色,表达了对祖国河山的热爱,以及自己豁达、宽阔的胸襟。

读了诗句,你仿佛看到了怎样的画面?

看到这么美的景色,诗人会是怎样的心情?

我觉得他会被这壮观的景色所震撼!

我觉得他会吟诗来赞美这壮丽的景色。

碧水东流至此回。

水势浩浩荡荡经过天门山。

夕阳西下,孤帆顺江而下。

孤帆一片日边来。

联想诗句

chǔ

gū

fān

duàn

zhì

左右结构

上下结构

学写字

duàn

左半部分先写“米”再写竖折,“米”要写得瘦长些,捺变为点。右半部分“斤”的竖撇要穿插到左半部分的下面,竖要垂直,保持整个字的稳定。

书写指导

chǔ

上半部分的“林”要写得扁些,捺变为点。下半部分要舒展,横钩在横中线,捺是主笔,要写得平缓舒展。

gū

左窄右宽,“瓜”的横撇和竖撇要舒展,捺要写得直立。

板书设计

碧水东流→至此回

山险水急

天门中断→楚江开

望天门山

热爱祖国壮丽山河

日出帆来

青山→相对出

孤帆→日边来

概括主题

这首诗描绘了波澜壮阔的长江从天门山中间奔流东去的雄奇景色,表达了诗人对祖国壮丽山河的热爱之情。

学习任务二

学习《饮湖上初晴后雨》

饮湖上初晴后雨

[宋] 苏轼

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士。北宋著名的文学家、书画家。“唐宋八大家”之一。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。主要作品有《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》等。

作者简介

熙宁四年,苏轼因反对王安石变法被贬离京,任杭州通判。春日的一天,在杭州宦游的苏轼和朋友们游赏西湖,起初阳光明丽,后来下起了雨。苏轼被西湖美景陶醉,写下此诗。原作有两首,这是第二首。

写作背景

饮湖上初晴后雨

[宋] 苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

自由朗读古诗,读准字音,读出节奏。

yì

yí

mǒ

初读古诗

抹

抹药 ( )

抹墙 ( )

抹布 ( )

mǒ

mò

mā

mǒ ①涂。②揩,擦。③除去。

mò 涂抹,泥(nì)。

mā ①擦。②用手按着并向下移动。

饮

初

写法:左窄右宽。右下部捺画伸展。

写法:左右书写要紧凑。“衤”撇、点要小。

水光潋滟①晴方②好,

山色空蒙③雨亦④奇。

④亦:也。

①潋滟:波光闪动的样子。

③空蒙:迷茫缥缈的样子。

②方:正。

晴天时,西湖碧波荡漾,波光粼粼;雨天时,西湖云雾迷蒙,群山若隐若现。

再读诗歌,结合注释理解诗意。

第一、二句诗哪几个字提示了我们天气?

晴

雨

晴天和雨天的西湖分别是什么样子的?

晴天:水光潋滟

雨天:山色空蒙

晴天的西湖

雨天的西湖

“好”和“奇”表达了诗人怎样的感情呢?

“好”和“奇”分别写出了诗人对西湖美景的赞美,在善于领略自然美景的诗人眼中,西湖的晴姿雨态都是美好、奇妙的。

欲①把西湖比西子,

淡妆浓抹②总相宜③。

③相宜:适宜。

②淡妆浓抹:淡素和浓艳两种不同的妆饰。抹,涂抹。

①欲:如果。

西湖就像西施一样,无论是淡雅妆饰,还是盛装打扮,都神韵独特。

为什么苏轼要把西湖比作西子,“西湖”与“西施”之间有什么相通之处?

“西湖”与“西施”的名字里都有一个“西”字;“西湖”景美,“西子”人美。它们之间有一个共同的特点,那就是美。

这首诗是写西湖在不同气候下呈现的不同风姿,表达了作者热爱大自然的思想感情。作者通过大胆的想象,用西施来比喻西湖,增添了西湖的美丽和奇妙。

饮湖上初晴后雨

晴方好

雨亦奇

借景抒情

比西子

总相宜

比喻贴切

浓淡相宜

晴雨皆美

板书设计

学习任务三

学习古诗《望洞庭》

望洞庭

生平介绍:字梦得,洛阳(今属河南)人。唐代文学家、哲学家。有“诗豪”之称。

助学资料

刘禹锡

主要作品:《陋室铭》《乌衣巷》《浪淘沙》等。

唐穆宗长庆四年(824)秋,刘禹锡赴任和州刺史,途经洞庭湖,看到美丽的洞庭湖景色,诗兴大发,写下此诗。

诗人写《洞庭湖》的原因

自由朗读古诗,读准字音,读出节奏。

/

/

/

/

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

诗意:洞庭湖上水光和月色交相辉映,湖面风平浪静,犹如一面尚未打磨的镜子。

湖面。

和谐,这里指水光与月色融为一体。

品析古诗

这里形容湖水清澈,水面平静,如未磨过的明镜一般。

这句诗写出秋夜里,澄澈的湖水与月光交相辉映,融为一体的景象,营造了一种空灵缥缈、宁静和谐的意境。

湖光秋月两相和

运用比喻的修辞手法,把月下平静的湖面比作未经打磨的镜子,形象地写出了湖面的平静,突显了秋夜的静谧和洞庭湖的水月交融。

潭面无风镜未磨

“潭面无风镜未磨”形象贴切地表现了千里洞庭风平浪静、安宁温柔的景象,在月光下别具一种朦胧美。因为只有“潭面无风”,波澜不惊,湖光和秋月才能两相协调。

诗人为什么要写无风的潭面?

遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。

诗意:远远望去,山水苍翠如墨,洞庭湖如同白银盘,盛放着像青螺一样的君山。

青绿色的螺。这里用来形容洞庭湖中的君山。

这里指洞庭湖。

圈出诗中描写的景物。

望洞庭

[唐]刘禹锡

湖光秋月两相和,

潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水翠,

白银盘里一青螺。

本诗描写了怎样的画面?表达了诗人什么样的思想情感?我们要如何朗读?

这首诗描写了月下洞庭湖的宁静之美,要用柔和的语气、稍慢的语速来读。边读边想象这首诗描绘的美景,感受洞庭湖月夜的意境。读出作者对洞庭美景的喜爱之情。

板书设计

潭面如镜

近观

湖月两相和

望洞庭

喜爱洞庭美景

远望

洞庭湖如白银盘

君山如青螺

概括主旨

这首诗通过丰富的想象、奇特的比喻,描绘了宁静和谐、朦胧淡雅的洞庭美景,表达了诗人对洞庭湖和大自然的热爱与赞美之情。

学习任务四

背诵古诗、拓展延伸

1.背诵古诗《望天门山》

2.背诵古诗《饮湖上初晴后雨》

3.背诵古诗《望洞庭》

背诵古诗

望天门山

天门 楚江 ,

碧水 。

青山 ,

孤帆 。

中断

开

东流至此回

两岸

相对出

一片日边来

背诵古诗

课外拓展

晓出净慈寺送林子方

【宋】杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

望洞庭湖赠张丞相

【唐】孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

欢 迎 指 导

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地