【核心素养目标】3.《鸿门宴》课件(共28张PPT) 统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】3.《鸿门宴》课件(共28张PPT) 统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

3.1 鸿门宴 司马迁

核心素养:

语言建构与运用:掌握《史记》一书的体例、别名、作者以及《二十四史》等相关的文学文化知识。

思维发展与提升:能准确概括文章的故事情节。了解作者运用个性化的语言和行动描写的方法刻画人物的特点。

审美鉴赏与创造:学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的语言、行动展示人物个性特征的写作方法。

文化传承与理解:正确认识司马迁的历史观。理解刘邦的任人唯贤,上下团结一心的精神和项羽光明磊落的性格。

激趣导入:

《史记 项羽本纪》记载:公元前210年,秦始皇游会稽,项羽和他的叔父项梁一同去看热闹。项羽看到秦始皇被人前呼后拥,威风凛凛的样子,便对项梁说:“彼可取而代之也。”

《史记 高祖本纪》记载:秦始皇南巡,仪仗万千,威风凛凛。刘邦道:大丈夫生当如此!

背景知识:

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,驻军于鸿门,并准备消灭刘邦军队。在这样的剑拔弩张的形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。这是刘项推翻秦王朝后,为争夺农民起义胜利的果实而展开的一场政治斗争,这是两集团斗争的第一个回合。

作者简介

司马迁(公元前145~前90)字子长,西汉夏阳(今陕西韩城)人。著名史学家、文学家。其父司马谈是汉朝太史令。10岁时,随父亲到长安,开始了对古代文献的研读,并直接受学于当时著名的儒学大师董仲舒、孔安国。初任郎中,后继父任太史令,著《太史公书》(即《史记》)。后因替投降匈奴的李陵辩护,受腐刑,出狱后任中书令,发愤著述,完成《史记》。

7

课文解题

《鸿门宴》故事发生在公元前206年。陈涉起义后,出身于楚国贵族世家的项梁,项羽叔侄和出身农民又当过亭长的刘邦也先后起兵反秦。陈涉失败后,项梁等拥立楚怀王之孙,仍号楚怀王。项,刘同为楚怀王所辖的主力军。项梁死,刘项分别战于黄河南北。楚怀王曾与诸将相约,谁先入关,就是关中王.项羽在巨鹿一带消灭秦军主力,刘邦则从黄河以南打进函谷关,攻下咸阳。

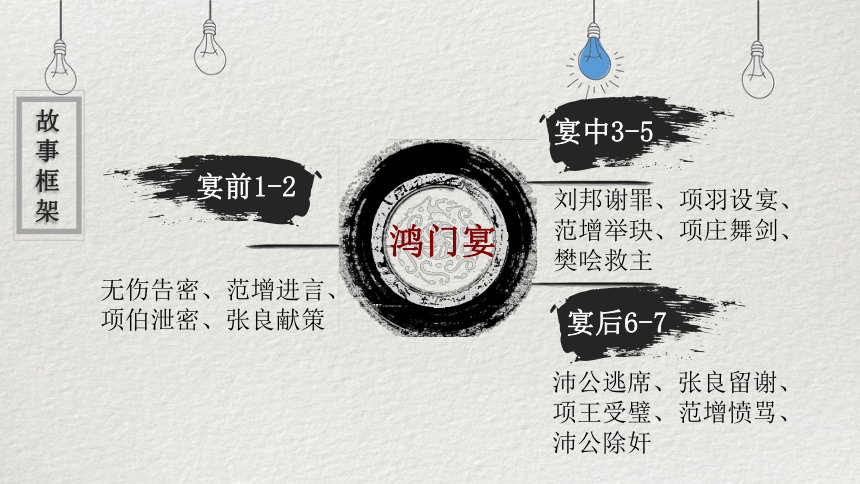

故事框架

宴中3-5

宴后6-7

宴前1-2

鸿门宴

无伤告密、范增进言、

项伯泄密、张良献策

刘邦谢罪、项羽设宴、

范增举玦、项庄舞剑、

樊哙救主

沛公逃席、张良留谢、项王受璧、范增愤骂、沛公除奸

本文写的是秦朝灭亡后,项羽和刘邦的首次矛盾斗争,是他们以后长达数年斗争的开端。文章通过对“鸿门宴”全过程的描写,揭示了项羽优柔寡断的性格,表现了刘邦善于利用他人性格弱点、善于团结人利用人的特长,在某种程度上预示了两人斗争的结局。

中心思想

问题研讨

【任务一】 理清故事情节

1.课文第1段写了哪几件事 这些事对故事的展开起了什么作用

参考答案:写了两件事。第一件事是“曹无伤告密”,将矛盾挑开,是故事的“开端”;第二件事是“范增进言”,使矛盾进一步激化,使情节迅速发展。

2.课文第2段主要写了哪几件事 这些事对故事的发展起了什么作用

参考答案:写了两件事。第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

3.鸿门宴上有哪些惊险而又精彩的情节 请简要概括。

参考答案:①“刘邦谢罪”,迫于形势,却绝不认错,让人为之捏一把汗;②“范增举玦”,杀机已到,气氛渐紧,千钧系于一发;③“项庄舞剑”,刘邦命悬一线,却节外生枝,气氛又急中有缓;④“樊哙闯帐”,刚刚缓和下来的气氛陡然紧张,而项王不但不怒,反而有敬,实出意外。

4.在文章第5段中,刘邦脱逃之前做了哪些部署 原因是什么

参考答案:一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,只身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

5.在鸿门宴上,双方的攻守形势是如何发生转换的

参考答案:刘邦被动,项羽主动。 刘邦被动,项羽主动,情节跌宕起伏,三起三落。 刘邦主动,项羽被动,局势逆转。

6.文中不惜笔墨,详细地介绍了“鸿门宴”宴席上的座次,这是为什么

参考答案:按古代礼仪,宾主之间宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向为侍坐。鸿门宴上,刘邦作为客人,按常理应当坐在最尊贵的位置即“东向”,可是项羽却让刘邦“北向”坐,自己与项伯“东向”坐,以尊者自居。作者之所以不惜笔墨将此细微处一一写来,就是要表现项羽不把刘邦放在眼里,自高自大藐视刘邦的倨傲心理。

【任务二】 赏析人物形象

1.项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字说明了什么

参考答案:就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

2.刘邦是如何让项伯偏向自己这一方的

参考答案:刘邦不但卑躬折节地一再向项伯“奉卮酒为寿”,而且和他“约为婚姻”。此外,他在项伯逐渐失去戒心之时,正式展开了他的说辞。“秋毫不敢有所近”,语气虔诚恭顺而婉转。他为了表示自己“敬谨”的心情,在自称上,由“吾”变为“臣”;在他称上,直呼项伯为“伯”等。

3.刘邦谢罪是否诚心 何以见得

参考答案:并不诚心,迫于形势不得不如此。而且,言辞虽恭,以“将军”称项羽而以“臣”自称,更强调自己“先入关破秦”,“得复见将军”都出于“不自意”,侥幸而已,但绝不认错,更把责任推给“小人”。

4.文章对项羽和刘邦的形象刻画主要是通过对照烘托的手法表现出来的,请加以分析。

参考答案:

5.张良和范增分别是刘邦、项羽的重要谋士,这两个人物各有怎样的性格特点

参考答案:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

范增是项羽的主要谋士,项羽称他为“亚父”。他有很强的政治观察力,才智谋略不逊于张良。但他对项羽并不完全了解,不能把握项羽的心理变化,因而即使有正确的主张,也难以实现。他既不知人,也不知己,这是范增的致命弱点。

整合建构

【思路整合】

搜集相关资料,找出历史上对项羽的评价。

题乌江亭

杜 牧

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

【熟知历史资料】

关键词:兵家用兵

观点:杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要能忍辱负重、重整旗鼓,定能东山再起。

点评:书生意气

乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

关键词:民心向背

观点:王安石认为民心和形势决定了战争的胜负,历史的规律不可违背。

点评:一针见血

夏日绝句

李清照

生当作人杰, 死亦为鬼雄。

至今思项羽, 不肯过江东。

关键词:气节、节操

观点:李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

点评:压倒须眉

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

七律·人民解放军占领南京

力拔山兮气盖世。时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!

垓下歌

项羽

补写出下列句子中的空缺部分。

(1) ,大礼不辞小让。

(2)如今 ,我为鱼肉,何辞为?

(3)今者项庄拔剑舞, 。

(4)孟子在《生于忧患,死于安乐》中用“ , ”两句从国内、国外两个方面阐释了国家常常会灭亡的原因。

(5)李白在《行路难(其一)》中用“ , ”两句来表现自己积极向上,对人生前途乐观豪迈的心态。

(6)杜牧在《泊秦淮》中讽喻晚唐统治者醉生梦死、荒淫误国的诗句是“ , ”。

本题考查默写常见的名句名篇的能力。易错字:(1)谨;(2)俎;(3)沛;(4)拂;(5)沧;(6)犹,庭。

(1)大行不顾细谨 (2)人方为刀俎 (3)其意常在沛公也

(4)入则无法家拂士 出则无敌国外患者

(5)长风破浪会有时 直挂云帆济沧海

(6)商女不知亡国恨 隔江犹唱后庭花

3.1 鸿门宴 司马迁

核心素养:

语言建构与运用:掌握《史记》一书的体例、别名、作者以及《二十四史》等相关的文学文化知识。

思维发展与提升:能准确概括文章的故事情节。了解作者运用个性化的语言和行动描写的方法刻画人物的特点。

审美鉴赏与创造:学习作者把人物放在激烈的矛盾斗争中,通过人物的语言、行动展示人物个性特征的写作方法。

文化传承与理解:正确认识司马迁的历史观。理解刘邦的任人唯贤,上下团结一心的精神和项羽光明磊落的性格。

激趣导入:

《史记 项羽本纪》记载:公元前210年,秦始皇游会稽,项羽和他的叔父项梁一同去看热闹。项羽看到秦始皇被人前呼后拥,威风凛凛的样子,便对项梁说:“彼可取而代之也。”

《史记 高祖本纪》记载:秦始皇南巡,仪仗万千,威风凛凛。刘邦道:大丈夫生当如此!

背景知识:

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,驻军于鸿门,并准备消灭刘邦军队。在这样的剑拔弩张的形势下,出现了“鸿门宴”这场激烈的政治斗争。这是刘项推翻秦王朝后,为争夺农民起义胜利的果实而展开的一场政治斗争,这是两集团斗争的第一个回合。

作者简介

司马迁(公元前145~前90)字子长,西汉夏阳(今陕西韩城)人。著名史学家、文学家。其父司马谈是汉朝太史令。10岁时,随父亲到长安,开始了对古代文献的研读,并直接受学于当时著名的儒学大师董仲舒、孔安国。初任郎中,后继父任太史令,著《太史公书》(即《史记》)。后因替投降匈奴的李陵辩护,受腐刑,出狱后任中书令,发愤著述,完成《史记》。

7

课文解题

《鸿门宴》故事发生在公元前206年。陈涉起义后,出身于楚国贵族世家的项梁,项羽叔侄和出身农民又当过亭长的刘邦也先后起兵反秦。陈涉失败后,项梁等拥立楚怀王之孙,仍号楚怀王。项,刘同为楚怀王所辖的主力军。项梁死,刘项分别战于黄河南北。楚怀王曾与诸将相约,谁先入关,就是关中王.项羽在巨鹿一带消灭秦军主力,刘邦则从黄河以南打进函谷关,攻下咸阳。

故事框架

宴中3-5

宴后6-7

宴前1-2

鸿门宴

无伤告密、范增进言、

项伯泄密、张良献策

刘邦谢罪、项羽设宴、

范增举玦、项庄舞剑、

樊哙救主

沛公逃席、张良留谢、项王受璧、范增愤骂、沛公除奸

本文写的是秦朝灭亡后,项羽和刘邦的首次矛盾斗争,是他们以后长达数年斗争的开端。文章通过对“鸿门宴”全过程的描写,揭示了项羽优柔寡断的性格,表现了刘邦善于利用他人性格弱点、善于团结人利用人的特长,在某种程度上预示了两人斗争的结局。

中心思想

问题研讨

【任务一】 理清故事情节

1.课文第1段写了哪几件事 这些事对故事的展开起了什么作用

参考答案:写了两件事。第一件事是“曹无伤告密”,将矛盾挑开,是故事的“开端”;第二件事是“范增进言”,使矛盾进一步激化,使情节迅速发展。

2.课文第2段主要写了哪几件事 这些事对故事的发展起了什么作用

参考答案:写了两件事。第一件事是“项伯夜访”,使一触即发的矛盾出现了转机;第二件事是“张良献策”,使项伯受其蒙蔽,导致项羽上当。

3.鸿门宴上有哪些惊险而又精彩的情节 请简要概括。

参考答案:①“刘邦谢罪”,迫于形势,却绝不认错,让人为之捏一把汗;②“范增举玦”,杀机已到,气氛渐紧,千钧系于一发;③“项庄舞剑”,刘邦命悬一线,却节外生枝,气氛又急中有缓;④“樊哙闯帐”,刚刚缓和下来的气氛陡然紧张,而项王不但不怒,反而有敬,实出意外。

4.在文章第5段中,刘邦脱逃之前做了哪些部署 原因是什么

参考答案:一是留下张良代为辞谢;二是放弃车骑,只身独骑,只带四个亲信随从;三是叮嘱张良,待其至军中再入内辞谢。这样安排,目的在于尽快脱离虎口,担心项羽反悔。

5.在鸿门宴上,双方的攻守形势是如何发生转换的

参考答案:刘邦被动,项羽主动。 刘邦被动,项羽主动,情节跌宕起伏,三起三落。 刘邦主动,项羽被动,局势逆转。

6.文中不惜笔墨,详细地介绍了“鸿门宴”宴席上的座次,这是为什么

参考答案:按古代礼仪,宾主之间宴席的四面座位,以东向最尊,次为南向,再次为北向,西向为侍坐。鸿门宴上,刘邦作为客人,按常理应当坐在最尊贵的位置即“东向”,可是项羽却让刘邦“北向”坐,自己与项伯“东向”坐,以尊者自居。作者之所以不惜笔墨将此细微处一一写来,就是要表现项羽不把刘邦放在眼里,自高自大藐视刘邦的倨傲心理。

【任务二】 赏析人物形象

1.项羽接获曹无伤的密报,当即“大怒”,这一个“怒”字说明了什么

参考答案:就矛盾的焦点而言,天下虽大,“王”只有一个;就力量对比而言,项羽占有绝对优势,何况秦军主力是项羽消灭的,项羽又是楚王后裔。“怒”字体现了项羽唯我独尊的性格。

2.刘邦是如何让项伯偏向自己这一方的

参考答案:刘邦不但卑躬折节地一再向项伯“奉卮酒为寿”,而且和他“约为婚姻”。此外,他在项伯逐渐失去戒心之时,正式展开了他的说辞。“秋毫不敢有所近”,语气虔诚恭顺而婉转。他为了表示自己“敬谨”的心情,在自称上,由“吾”变为“臣”;在他称上,直呼项伯为“伯”等。

3.刘邦谢罪是否诚心 何以见得

参考答案:并不诚心,迫于形势不得不如此。而且,言辞虽恭,以“将军”称项羽而以“臣”自称,更强调自己“先入关破秦”,“得复见将军”都出于“不自意”,侥幸而已,但绝不认错,更把责任推给“小人”。

4.文章对项羽和刘邦的形象刻画主要是通过对照烘托的手法表现出来的,请加以分析。

参考答案:

5.张良和范增分别是刘邦、项羽的重要谋士,这两个人物各有怎样的性格特点

参考答案:张良是刘邦的主要谋士,他多谋善断,精通韬略,临变不惊,处事有方。是他为刘邦做了精心的部署、周密的准备,从而赢得了斗争的胜利。

范增是项羽的主要谋士,项羽称他为“亚父”。他有很强的政治观察力,才智谋略不逊于张良。但他对项羽并不完全了解,不能把握项羽的心理变化,因而即使有正确的主张,也难以实现。他既不知人,也不知己,这是范增的致命弱点。

整合建构

【思路整合】

搜集相关资料,找出历史上对项羽的评价。

题乌江亭

杜 牧

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

【熟知历史资料】

关键词:兵家用兵

观点:杜牧通过这首诗,表达了对胜败得失、历史兴衰的看法,即胜败乃兵家常事,只要能忍辱负重、重整旗鼓,定能东山再起。

点评:书生意气

乌江亭

王安石

百战疲劳壮士哀,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来?

关键词:民心向背

观点:王安石认为民心和形势决定了战争的胜负,历史的规律不可违背。

点评:一针见血

夏日绝句

李清照

生当作人杰, 死亦为鬼雄。

至今思项羽, 不肯过江东。

关键词:气节、节操

观点:李清照认为人要讲求气节,活着要干一番轰轰烈烈的事业,死了也要气壮山河。

点评:压倒须眉

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

七律·人民解放军占领南京

力拔山兮气盖世。时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!

垓下歌

项羽

补写出下列句子中的空缺部分。

(1) ,大礼不辞小让。

(2)如今 ,我为鱼肉,何辞为?

(3)今者项庄拔剑舞, 。

(4)孟子在《生于忧患,死于安乐》中用“ , ”两句从国内、国外两个方面阐释了国家常常会灭亡的原因。

(5)李白在《行路难(其一)》中用“ , ”两句来表现自己积极向上,对人生前途乐观豪迈的心态。

(6)杜牧在《泊秦淮》中讽喻晚唐统治者醉生梦死、荒淫误国的诗句是“ , ”。

本题考查默写常见的名句名篇的能力。易错字:(1)谨;(2)俎;(3)沛;(4)拂;(5)沧;(6)犹,庭。

(1)大行不顾细谨 (2)人方为刀俎 (3)其意常在沛公也

(4)入则无法家拂士 出则无敌国外患者

(5)长风破浪会有时 直挂云帆济沧海

(6)商女不知亡国恨 隔江犹唱后庭花

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])