3.1DNA是主要的遗传物质(含解析)——高一生物学人教版(2019)必修二课时优化训练

文档属性

| 名称 | 3.1DNA是主要的遗传物质(含解析)——高一生物学人教版(2019)必修二课时优化训练 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 848.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

DNA是主要的遗传物质——高一生物学人教版(2019)必修二课时优化训练

一、单选题

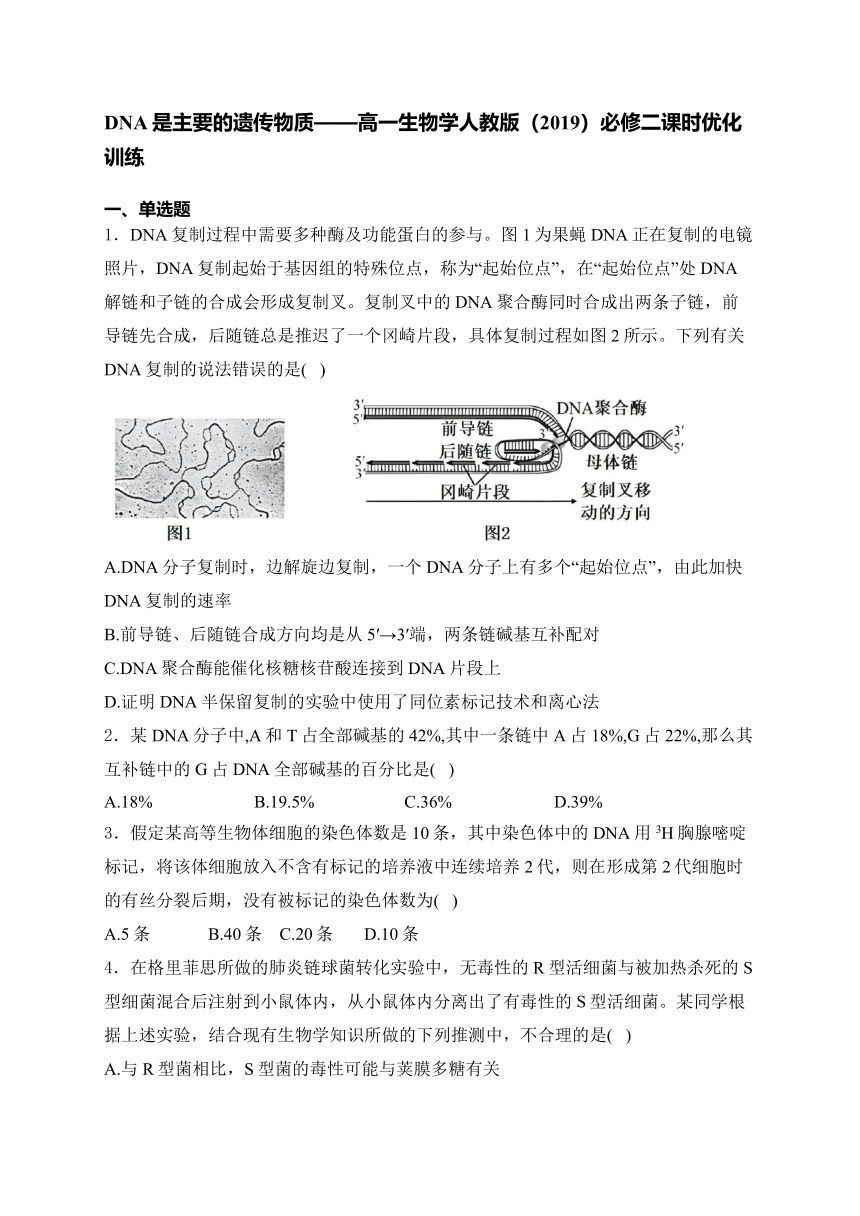

1.DNA复制过程中需要多种酶及功能蛋白的参与。图1为果蝇DNA正在复制的电镜照片,DNA复制起始于基因组的特殊位点,称为“起始位点”,在“起始位点”处DNA解链和子链的合成会形成复制叉。复制叉中的DNA聚合酶同时合成出两条子链,前导链先合成,后随链总是推迟了一个冈崎片段,具体复制过程如图2所示。下列有关DNA复制的说法错误的是( )

A.DNA分子复制时,边解旋边复制,一个DNA分子上有多个“起始位点”,由此加快DNA复制的速率

B.前导链、后随链合成方向均是从5′→3′端,两条链碱基互补配对

C.DNA聚合酶能催化核糖核苷酸连接到DNA片段上

D.证明DNA半保留复制的实验中使用了同位素标记技术和离心法

2.某DNA分子中,A和T占全部碱基的42%,其中一条链中A占18%,G占22%,那么其互补链中的G占DNA全部碱基的百分比是( )

A.18% B.19.5% C.36% D.39%

3.假定某高等生物体细胞的染色体数是10条,其中染色体中的DNA用3H胸腺嘧啶标记,将该体细胞放入不含有标记的培养液中连续培养2代,则在形成第2代细胞时的有丝分裂后期,没有被标记的染色体数为( )

A.5条 B.40条 C.20条 D.10条

4.在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

5.某研究人员模拟赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验,进行了如下实验:①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A.沉淀、上清液、沉淀和上清液 B.沉淀、沉淀、沉淀和上清液

C.沉淀、上清液、沉淀 D.上清液、上清液、沉淀和上清液

6.已知某DNA分子共含有1000个碱基对,其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4。该DNA分子连续复制2次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是( )

A.600个 B.900个 C.1200个 D.1800个

7.下列各项中,不能说明基因和染色体行为存在平行关系的是( )

A.基因、染色体在生殖过程中的完整性和独立性

B.体细胞中基因、染色体成对存在,配子中二者都是单独存在

C.体细胞中成对的基因、同源染色体都是一个来自母方,一个来自父方

D.等位基因、非同源染色体的自由组合

8.下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.某DNA分子含有500个碱基,可能的排列方式有4500种

B.若质粒含有2000个碱基,则该分子同时含有2个游离的磷酸基团

C.某DNA分子内胞嘧啶占25%,则每条单链上的胞嘧啶占25%~50%

D.某DNA分子上有胸腺嘧啶312个,占总碱基比例为26%,则该DNA分子上有鸟嘌呤288个

9.关于DNA分子双螺旋结构的特点,叙述错误的是( )

A.DNA分子由两条反向平行的链组成

B.脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧

C.碱基对构成DNA分子的基本骨架

D.两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对

10.下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )

A.豌豆的遗传物质主要是DNA

B.酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

C.T2噬菌体的遗传物质含有硫元素

D.HIV的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸

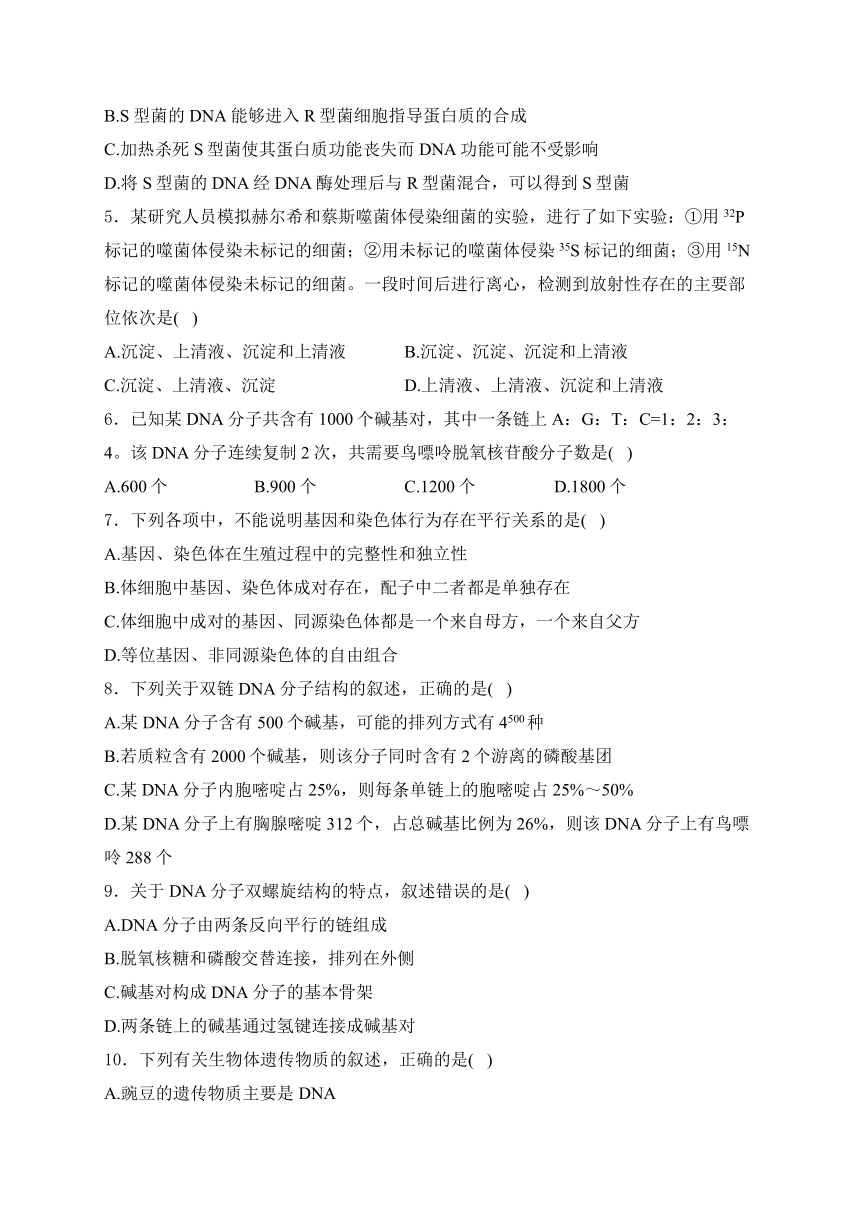

11.题图是与遗传基础有关的结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.②是蛋白质,③是DNA,它们共同构成①染色体

B.细胞中的①都是成对存在的

C.②是主要的遗传物质

D.③的片段就是基因

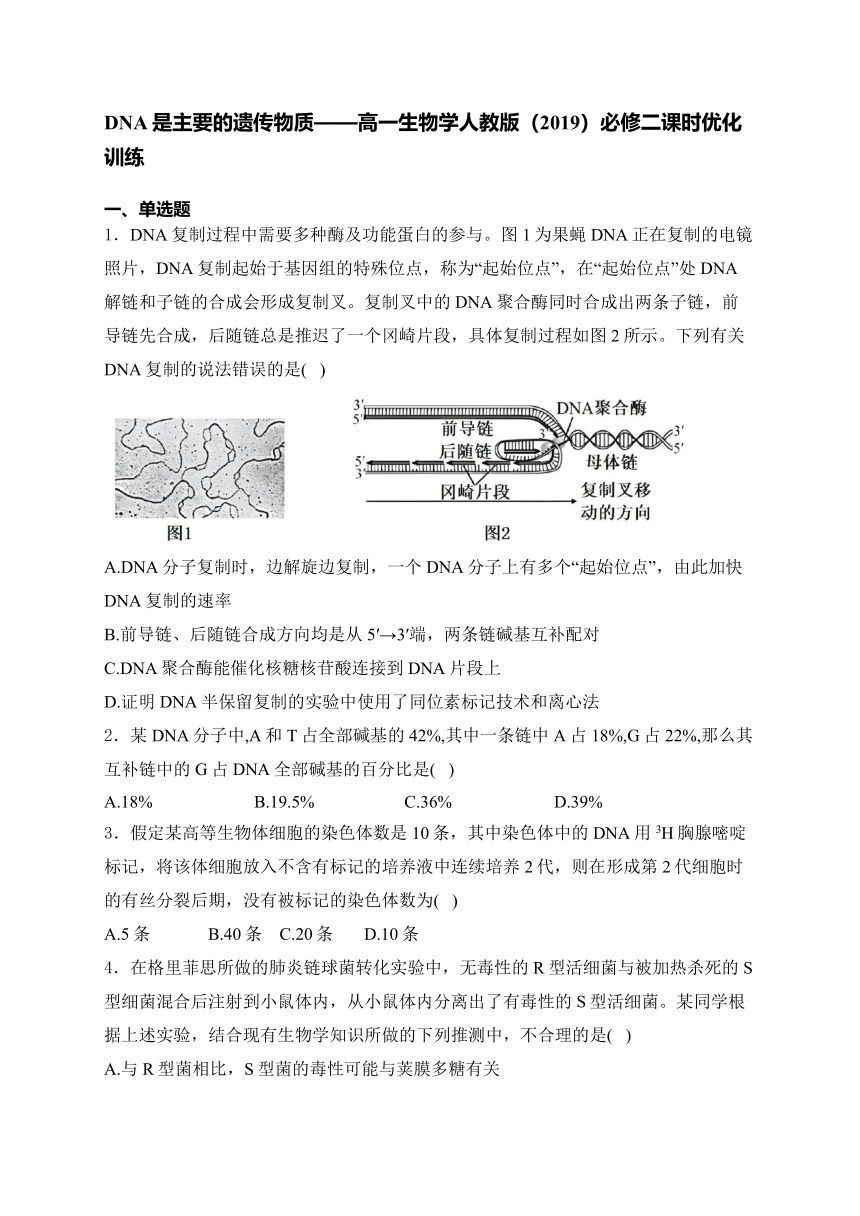

12.赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料证明了DNA是遗传物质。下图是有关该实验的部分过程的示意图。下列说法不正确的是( )

A.需用含35S的培养基培养T2噬菌体以获得35S标记的噬菌体

B.保温时间过长,对离心后上清液中放射性的强弱几乎无影响

C.根据实验结果分析,35S标记的T2噬菌体蛋白质外壳没有进入大肠杆菌

D.沉淀物中出现放射性,可能是搅拌未使吸附在大肠杆菌上的全部噬菌体与细菌分离

13.图为某DNA分子的结构模式图(部分片段)。下列说法错误的是( )

A.该DNA分子中①与③数量相等,②与④数量相等

B.④⑤⑦组成脱氧核糖核苷酸是DNA分子的基本单位之一

C.DNA具有特异性与磷酸和脱氧核糖交替连接形成的骨架有关

D.该DNA分子两条单链按反向平行的方式盘旋形成双螺旋结构

14.为研究使R型肺炎链球菌转化为S型的转化因子是DNA还是蛋白质,进行了如图所示的转化实验。对本实验作出的分析,正确的是( )

A.如果用RNA酶去除RNA,结果没有S型细菌菌落出现

B.甲、乙组培养基中只有S型细菌菌落出现

C.如果提取S型细菌的蛋白质并加入蛋白酶去培养R型细菌,结果仍有转化活性

D.加热S型菌的DNA,可促进R型菌吸收并转变为S型菌

15.如图为DNA复制示意图,下列关于这一现象的描述,错误的是( )

A.图中A′链的1、2、3分别与B链的6、5、4相同

B.若A链中腺嘌呤含量为9%,则复制完成的A′链中腺嘌呤含量也是9%

C.每个子代DNA中都有一条脱氧核苷酸链来自亲代DNA

D.A′链和B′链在合成过程中会分别与A链、B链盘绕成双螺旋结构

二、多选题

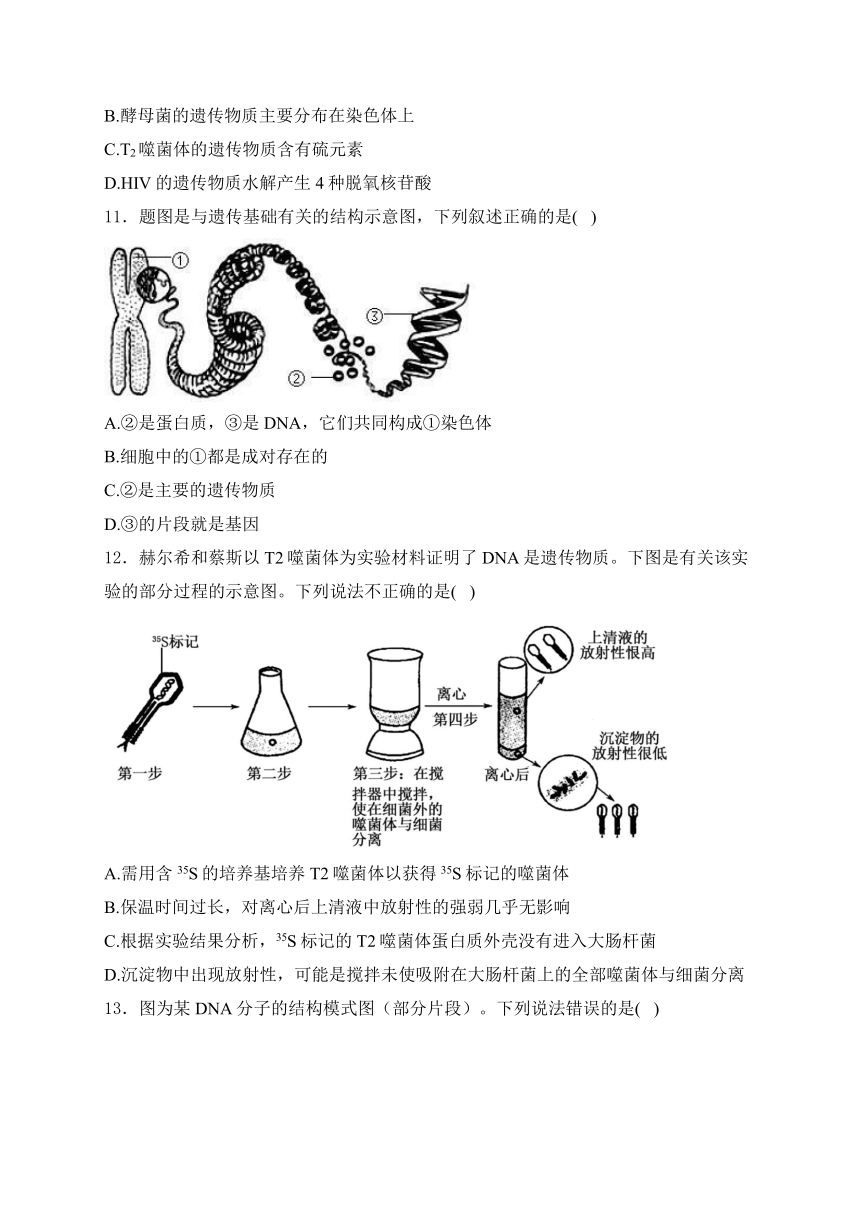

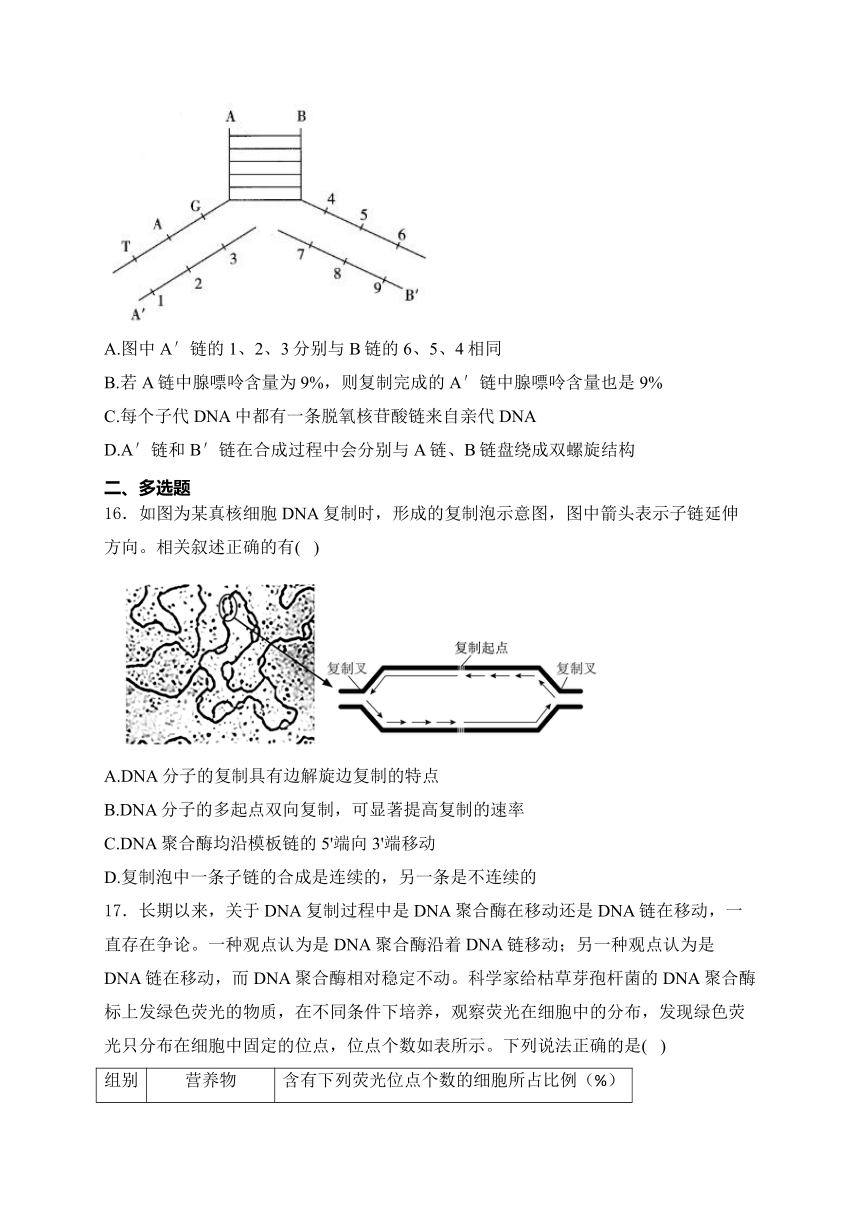

16.如图为某真核细胞DNA复制时,形成的复制泡示意图,图中箭头表示子链延伸方向。相关叙述正确的有( )

A.DNA分子的复制具有边解旋边复制的特点

B.DNA分子的多起点双向复制,可显著提高复制的速率

C.DNA聚合酶均沿模板链的5'端向3'端移动

D.复制泡中一条子链的合成是连续的,另一条是不连续的

17.长期以来,关于DNA复制过程中是DNA聚合酶在移动还是DNA链在移动,一直存在争论。一种观点认为是DNA聚合酶沿着DNA链移动;另一种观点认为是DNA链在移动,而DNA聚合酶相对稳定不动。科学家给枯草芽孢杆菌的DNA聚合酶标上发绿色荧光的物质,在不同条件下培养,观察荧光在细胞中的分布,发现绿色荧光只分布在细胞中固定的位点,位点个数如表所示。下列说法正确的是( )

组别 营养物 含有下列荧光位点个数的细胞所占比例(%)

0 1 2 3 4

① 琥珀酸盐 24 56 19 0.08 <0.08

② 葡萄糖 3 43 41 9 3.6

③ 葡萄糖+氨基酸 2 33 32 22 10

A.DNA复制过程需要脱氧核苷酸为原料,并消耗能量

B.DNA聚合酶只能以DNA单链为模板合成其互补链

C.上述实验结果中绿色荧光的分布情况支持第二种观点

D.根据结果可推测枯草芽孢杆菌的分裂速度:①<③<②

18.“噬菌体侵染大肠杆菌”实验的部分过程如图所示。图中亲代噬菌体用35S标记,a、c中的方框代表大肠杆菌。下列叙述错误的是( )

A.用含35S的无机培养基直接培养噬菌体,可得到含35S标记的噬菌体

B.该亲代噬菌体侵染细菌后,子代噬菌体只有少数具有放射性

C.搅拌不充分,可导致离心后试管底部也有一定的放射性

D.35S标记的是噬菌体DNA的碱基部分

19.将噬菌体加入铜绿假单胞菌(PA1)菌液中,培养30min后菌液变澄清(大部分PA1已被裂解):然后将菌液涂布在固体培养基上培养,一段时间后出现少量菌落,即为噬菌体耐受菌(PA1r)。研究发现PA1r丢失了含有脂多糖合成的关键基因galU,噬菌体不能侵染PA1r。为验证galU基因的丢失是导致PA1r耐受噬菌体的原因,设计相关实验并预期结果。下列说法正确的是( )

组别 1 2 3 4

处理方法 PA1+噬菌体 I 敲除ga1U基因的PA1+噬菌体 Ⅱ

在固体培养基上培养

预期结果 较多噬菌斑 无噬菌斑 Ⅲ 较多噬菌斑

(噬菌斑:受体菌被噬菌体感染后在平板上形成的透明圈)

A.1和3、2和4形成对照,分别利用“减法”、“加法”原理控制自变量

B.Ⅰ处应为“PA1r+噬菌体”,噬菌体可利用PA1r的原料合成自身的核酸

C.Ⅱ处应为“导入galU基因的PAlr+噬菌体”:,Ⅲ处应为“无噬菌斑”

D.在噬菌体的感染下,没有galU基因的个体具有生存和繁殖的优势

20.“T2噬菌体侵染大肠杆菌实验”证实了DNA具有遗传效应。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A.35S、32P可分别将T2噬菌体外壳蛋白质中的肽键和DNA的磷酸标记

B.理论上,35S标记组沉淀物无放射性,可推测T2噬菌体的蛋白质外壳不进入大肠杆菌

C.子代噬菌体只有部分具有放射性,说明DNA不是半保留复制

D.若侵染的大肠杆菌被32P标记,则子代噬菌体的DNA和蛋白质均具有放射性

三、填空题

21.完成关于基因的部分探索历程的填空。

(1)摩尔根通过果蝇杂交实验证明了_______。

(2)在肺炎链球菌转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为_______型,否定了这种说法。

(3)肺炎链球菌体外转化实验与噬菌体侵染大肠杆菌实验在设计思路上的共同点是_____________________。

(4)赫尔希和蔡斯的实验证明了______________,用32P、35S分别标记噬菌体的_______和_______,通过搅拌离心后发现32P主要分布在_______(填”上清液“或“沉淀”)中。

(5)沃森和克里克构建了_______结构模型,该模型用_______的多样性来解释DNA分子的多样性。进而科学家们发现基因的本质通常是______________。

22.20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,关于DNA是遗传物质的推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据。请回答下列问题:

(1)格里菲思通过做肺炎链球菌的活体转化实验,可以推断出:_________。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性的去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的______。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中用到了_________ 技术,标记噬菌体的方法是______。

(4)DNA是主要的遗传物质,其中真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分是_______、_____、_________。

23.20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,关于DNA是遗传物质的推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据。请回答下列问题:

(1)格里菲思用肺炎双球菌在小鼠体内进行了著名的转化实验,并因此提出了“转化因子”的概念。请写出他认为这种转化是可遗传的实验证据:____________________________________________________________。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的____________原理。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中用到了______技术,标记噬菌体的方法是________________________________________________________。

(4)DNA是主要的遗传物质,其中真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分别是____________、____________、____________。

24.关于DNA是遗传物质的实验推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据,并解决了很多技术难题,提出了科学的模型,请回答下列问题:

(1)格里菲思的肺炎链球菌转化实验中,将R型活菌与加热致死的S型菌混合后注射到小鼠体内,从死亡的小鼠体内可以分离到的细菌是______。

(2)艾弗里完成体外转化实验后,有学者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。利用S型肺炎链球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是荚膜产生的),有人设计了以下实验推翻该观点:R型菌+__________(填“抗青霉素的S型DNA”或“普通S型DNA”)+青霉素→若出现_________,则DNA有遗传作用。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中,不用同位素14C和18O标记的原因是_________。

(4)用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,测定发现在离心后的上清液中含有0.8%的放射性,可能的原因是保温培养时间过短_______,也可能是因为保温培养时间过长,_________。(从下列A、B中选填)

A.增殖后的噬菌体从大肠杆菌体内释放出来

B.有部分噬菌体没有侵入大肠杆菌,仍存在于培养液中

25.对于遗传物质的探索、人类经历了一个漫长而复杂的过程、其中三个先后进行的经典实验,运用不同的实验思路和方法、共同证明了“DNA是遗传物质”这一科学认识。请回答下列问题:

(1)格里菲思提出“转化因子”的推断。支撑这一推断的重要证据之一是:其中一组实验成功将R型活细菌转化为S型活细菌、并导致小鼠死亡。该组实验的处理方法是向小鼠体内注射__________。

(2)艾弗里等人证明DNA是“转化因子”。该实验运用__________(“加法”或“减法”)原理控制自变量,发现只有用__________处理S型细菌的细胞提取物后,提取物才会失去转化活性,不能将R型细菌转化为S型细菌、但因传统观念“蛋白质是遗传物质”的阻碍、艾弗里等人的结论并没有被人们广泛接受。

(3)赫尔希和蔡斯进一步证明DNA是遗传物质。该实验包括4个关键步骤:①T2噬菌体侵染细菌、②用35S和32P分别标记T2噬菌体、③放射性检测、④搅拌离心分离,正确的步骤顺序是__________(填序号),步骤④中搅拌的目的是__________。噬菌体侵染大肠杆菌后,以自身DNA为模板,__________提供原料合成子代噬菌体的DNA。32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,理论上上清液中__________(含/不含)放射性;在35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中,沉淀物中有少量放射性,其原因是__________,部分噬菌体未与细菌分离,离心后分布在上清液中。

参考答案

1.答案:C

解析:A、DNA复制具有边解旋边复制和多起点双向复制特点,这可以提高DNA复制的速率,A正确;B、不管是前导链还是后随链,合成方向都是均是从5'→3’端,且两条链碱基互补配对,B正确;C、DNA聚合酶能催化脱氧核糖核苷酸连接到DNA片段上,C错误;D、验证DNA半保留复制使用了同位素标记法和密度梯度离心法,D正确。故选:C。

2.答案:A

解析:某DNA分子中,A和T占全部碱基的42%,则其中一条链中A和T占该链的42%,G和C占58%,G占22%,C占36%,那么其互补链中的G占互补链的36%,占DNA全部碱基的18%,A正确,BCD错误。

故选:A。

3.答案:D

解析:亲代DNA分子的两条链都被3 H标记,然后放在不含3H标 记的培养液中培养.根据DNA分子半保留复制特点,子一代的所有染色体上都含3H标记,且每个DNA分子都有一条链被3 H标记;第 二次有丝分裂后期.细胞中共有20条染色体.但其中只有10条染色体含3H标记。故选D。

4.答案:D

解析:本题考查肺炎双球菌的转化实验的相关知识。

选项 正误 原因

A √ R型肺炎双球菌无荚膜多糖,无毒,S型肺炎双球菌有荚膜多糖,有毒,故S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B √ 被加热杀死的S型菌的DNA进入R型菌,指导合成自身的DNA和蛋白质

C √ 被加热杀死的S型菌中DNA正常,蛋白质变性失活,功能丧失,其能够进入R型菌中,指导R型菌的生命活动

D × DNA酶催化DNA水解,故将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,得不到S型菌

5.答案:B

解析:用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌,32P标记了噬笛体的DNA,DNA在细菌内复制,细菌内含子代噬菌体,离心后在沉淀中有放射性,用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,噬菌体在细菌内利用细菌的35S标记的氨基酸合成蛋白质外壳,离心后菌体沉淀,沉淀中有放射性。用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌,噬菌体的DNA与蛋白质外壳都有放射性,细菌内的子代噬菌体有放射性,上清液中的蛋白质外壳也有放射性。

6.答案:D

解析:若DNA分子其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4,则另一条链上T:C:A:G=1:2:3:4,即DNA分子中A:T:G:C=2:2:3:3,已知DNA分子共含有1000个碱基对,则A=T=400,G=C=600。该DNA分子连续复制2次,共得4个DNA,即净增加3个DNA,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是600×3=1800。故选D项。

7.答案:D

解析:非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合,说明基因和染色体行为存在平行关系。

8.答案:D

解析:A、某DNA分子含有500个碱基,可能的排列方式有4250种,A错误; B、质粒是环状DNA分子,其中不含游离的磷酸基团,B错误; C、某DNA分子内胞嘧啶占25%,则每条单链上的胞嘧啶占0%~50%,C错误; D、某DNA分子上有胸腺嘧啶312个,占总碱基比例为26%,则该DNA分子上碱基总数为312÷26%=1200个,根据碱基互补配对原则,该DNA分子中有鸟嘌呤1200×(50%-26%)=288个,D正确。

9.答案:C

解析:A、DNA分子是由2条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,A正确;

B、DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,碱基排列在内侧,形成碱基对,B正确;

C、DNA分子的磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,C错误;

D、DNA分子上的两条链由氢键按照碱基互补配对原则连接形成碱基对,D正确。

故选C。

10.答案:B

解析:酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上,是真核细胞,线粒体有遗传物质。豌豆的遗传物质只有DNA。T2噬菌体的遗传物质是DNA,含C、H、O、N、P,不含有硫元素。HIV的遗传物质是RNA,水解产生4种核糖核苷酸。

11.答案:A

解析:A.②是蛋白质,③是DNA,①染色体主要由蛋白质和DNA组成,A正确。

B.体细胞中的①染色体成对存在,但是生殖细胞中的①染色体成单存在,B错误。

C.③DNA是主要的遗传物质而不是蛋白质,C错误。

D.基因是有遗传效应的③DNA片段,并不是③DNA片段就是基因,D错误。

故选A。

12.答案:A

解析:A、T2噬菌体是病毒需要寄生在活细胞中才能存活以及繁殖,A错误;B、用含35S标记的的噬菌体进行实验,放射性出现在上清液中,保温时间过长或过短对上清液中放射性的强弱无影响,B正确;C、由于35S标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳,故正确操作后放射性主要集中在上清液,即上清液中放射性很高,而沉淀物中的放射性很低,实验结果说明噬菌体的蛋白质外壳没有进入大肠杆菌,C正确;D、由于搅拌不充分,有少量35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现少量的放射性,D正确。故选A。

13.答案:C

解析:A、DNA分子的两条链是互补关系,且A和T配对,G和C配对,因此该DNA分子中①T与③A数量相等,②C与④G数量相等,A正确;B、根据DNA单链的方向可知,④⑤⑦组成的鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸是DNA分子的基本单位之一,B正确;C、DNA分子具有特异性与碱基的排列顺序有关,与磷酸和脱氧核糖交替连接形成的骨架无关,C错误;D、该DNA分子两条单链按反向平行的方式盘旋形成双螺旋结构,具有该结构的DNA分子结构上具有一定的稳定性,D正确。故选C。

14.答案:D

解析:RNA酶不能水解DNA,所以用RNA酶去除RNA,结果仍有S型细菌菌落出现,A错误;甲、乙组培养基中既有S型细菌菌落出现,也有R型细菌菌落出现,B错误;如果提取S型细菌的蛋白质并加入蛋白酶去培养R型细菌,结果没有转化活性,C错误;加热S型菌的DNA,可促进DNA的解旋,从而促进R型菌吸收并转化为S型菌,D正确。

15.答案:B

解析:由碱基互补配对原则可知,图中A'链的1、2、3分别为A、T、C,B链的6、5、4也分别为A、T、C,A正确;由碱基互补配对原则可知,若A链中腺嘌呤含量为9%,则复制完成的A'链中胸腺嘧啶含量也是9%,但A'链中腺嘌呤含量无法确定,B错误;图示DNA分子进行半保留复制,所以每个子代DNA中都有一条脱氧核苷酸链来自亲代DNA,C正确;在DNA复制过程中,新合成的子链在不断延伸的同时,每条新链会与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构,D正确。

16.答案:AB

17.答案:ABC

解析:DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,故DNA复制过程需要脱氧核苷酸为原料,并消耗能量,A正确;DNA的复制方式为半保留复制,以DNA分子的每条链为模板合成碱基互补的子链,所以DNA聚合酶只能以DNA单链为模板合成其互补链,B正确;科学家给枯草芽孢杆菌的DNA聚合酶标上发绿色荧光的物质,在不同条件下培养,观察荧光在细胞中的分布,发现绿色荧光只分布在细胞中固定的位点,说明DNA复制时是DNA链在移动,而DNA聚合酶相对稳定不动,C正确;DNA复制时需要DNA聚合酶的催化,含有荧光点的细胞所占比例越大,说明细胞分裂越旺盛,根据表格数据可推测,枯草芽孢杆菌的分裂速度:①<②<③,D错误。

18.答案:ABD

解析:

19.答案:AD

解析:A、1和3的自变量为是否具有ga1U基因,2和4形成的自变量为是否转入ga1U基因,它们之间形成对照,根据实验结果能推测该基因的作用,实验过程中分别利用“减法”、“加法”原理控制自变量,A正确;

B、为验证galU的丢失是导致PAlr耐受噬菌体的原因,可分为4组,第1组用PA1+噬菌体处理,第2组用③PAlr+噬菌体处理,第3组敲除galU后,用PA1+噬菌体处理,第4组用导入galU基因的PAlr+噬菌体处理,然后在相同的固体培养基上培养,据此可知,Ⅰ处应为“PA1r+噬菌体”,噬菌体不能利用PA1r的原料合成自身的核酸,B错误;

C、结合B项分析可知,Ⅱ处应为“导入galU基因的PAlr+噬菌体”,Ⅲ处应为“有噬菌斑”,C错误;

D、在噬菌体的感染下,没有galU基因的个体被噬菌体感染的机会下降,因而具有生存和繁殖的优势,D正确。

故选AD。

20.答案:B

解析:A、35S标记噬菌体蛋白质外壳中氨基酸残基的R基,32P标记T2噬菌体DNA的磷酸基团,A错误;

B、论上,35S标记组沉淀物无放射性,而35S标记了噬菌体的蛋白质外壳,所以可以推测T2噬菌体的蛋白质外壳不进入大肠杆菌,B正确;

C、子代噬菌体只有部分具有放射性,是由于合成子代DNA的原料没有放射性,但不能说明DNA不是半保留复制,C错误;

D、噬菌体的蛋白质外壳几乎不含磷元素,所以若侵染的大肠杆菌被32P标记,则子代噬菌体的蛋白质不具有放射性,D错误。

故选B。

21.答案:(1)基因在染色体

(2)SⅢ

(3)设法分别研究DNA和蛋白质各自的效应

(4)噬菌体的遗传物质是DNA(DNA是遗传物质)DNA蛋白质沉淀

(5)DNA双螺旋碱基(对)的排列顺序具有遗传效应的DNA片段

22.答案:(1)已经加热致死的S型菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质-转化因子

(2)减法原理

(3) 放射性同位素标记 先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体

(4) DNA DNA DNA或RNA

23.答案:(1)部分R型细菌转化成的S型细菌的后代也是S型

(2)减法原理

(3)放射性同位素标记;先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体

(4)DNA;DNA;DNA或RNA

解析:(1)若R型菌转化形成的S型菌的变异是可遗传的,则部分R型细菌转化成的S型细菌的后代也是S型,这可作为“这种转化是可遗传的”的实验证据。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组通过特定的酶特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的减法原理。

(3)赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为材料,利用同位素标记技术进行了以下实验:用放射性同位素35s和32p分别标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,再用分别标记的噬菌体侵染大肠杆菌。由于噬菌体没有细胞结构,因此需要先标记噬菌体的宿主细胞,即先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体。

(4) 真核生物和原核生物的遗传物质均为DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA, DNA病毒的遗传物质是DNA,因此真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分别是DNA、DNA、DNA或RNA。

24.答案:(1)S型细菌和R型细菌

(2)抗青霉素的S型DNA;抗青霉素的S型菌

(3)T2噬菌体的蛋白质和DNA均含有C和O元素

(4)B;A

25.答案:(1)加热杀死的S型细菌

(2)减法;DNA酶

(3)①.②①④③;使噬菌体外壳和大肠杆菌分离;大肠杆菌;不含;搅拌不充分

解析:(1)格里菲思利用肺炎链球菌与小鼠进行实验,发现只有当注射了活的S型细菌的小鼠与加热杀死的S型细菌+R型细菌混合注射时,小鼠会死亡,由此提出S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为$型细菌。

(2)依据自变量控制中的“减法原理”,在每个实验组S型细菌的细胞提取物中特异性的除掉一种物质。发现只有用DNA酶处理S型细菌的细胞提取物后,提取物才会失去转化活性,不能将R型细菌转化为S型细菌。

(3)根据赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验可知,实验的顺序依次是用35S和32p分别标记T2噬菌体、T2噬菌体侵染细菌、搅拌离心分离和放射性检测,即正确的步骤顺序是②①④③。步骤④中搅拌的目的是使噬菌体颗粒和大肠杆菌分离。噬菌体是病毒,营寄生生活,噬菌体侵染大肠杆菌后,以自身DNA为模板,大肠杆菌提供原料合成子代噬菌体的DNA。32p标记的噬菌体侵染大肠杆菌,32p标记DNA会进入大肠杆菌,理论上上清液中不含放射性;在35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中,沉淀物中有少量放射性,其原因是搅拌不充分,部分噬菌体未与细菌分离,离心后分布在上清液中。

一、单选题

1.DNA复制过程中需要多种酶及功能蛋白的参与。图1为果蝇DNA正在复制的电镜照片,DNA复制起始于基因组的特殊位点,称为“起始位点”,在“起始位点”处DNA解链和子链的合成会形成复制叉。复制叉中的DNA聚合酶同时合成出两条子链,前导链先合成,后随链总是推迟了一个冈崎片段,具体复制过程如图2所示。下列有关DNA复制的说法错误的是( )

A.DNA分子复制时,边解旋边复制,一个DNA分子上有多个“起始位点”,由此加快DNA复制的速率

B.前导链、后随链合成方向均是从5′→3′端,两条链碱基互补配对

C.DNA聚合酶能催化核糖核苷酸连接到DNA片段上

D.证明DNA半保留复制的实验中使用了同位素标记技术和离心法

2.某DNA分子中,A和T占全部碱基的42%,其中一条链中A占18%,G占22%,那么其互补链中的G占DNA全部碱基的百分比是( )

A.18% B.19.5% C.36% D.39%

3.假定某高等生物体细胞的染色体数是10条,其中染色体中的DNA用3H胸腺嘧啶标记,将该体细胞放入不含有标记的培养液中连续培养2代,则在形成第2代细胞时的有丝分裂后期,没有被标记的染色体数为( )

A.5条 B.40条 C.20条 D.10条

4.在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的R型活细菌与被加热杀死的S型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的S型活细菌。某同学根据上述实验,结合现有生物学知识所做的下列推测中,不合理的是( )

A.与R型菌相比,S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B.S型菌的DNA能够进入R型菌细胞指导蛋白质的合成

C.加热杀死S型菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响

D.将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,可以得到S型菌

5.某研究人员模拟赫尔希和蔡斯噬菌体侵染细菌的实验,进行了如下实验:①用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A.沉淀、上清液、沉淀和上清液 B.沉淀、沉淀、沉淀和上清液

C.沉淀、上清液、沉淀 D.上清液、上清液、沉淀和上清液

6.已知某DNA分子共含有1000个碱基对,其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4。该DNA分子连续复制2次,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是( )

A.600个 B.900个 C.1200个 D.1800个

7.下列各项中,不能说明基因和染色体行为存在平行关系的是( )

A.基因、染色体在生殖过程中的完整性和独立性

B.体细胞中基因、染色体成对存在,配子中二者都是单独存在

C.体细胞中成对的基因、同源染色体都是一个来自母方,一个来自父方

D.等位基因、非同源染色体的自由组合

8.下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( )

A.某DNA分子含有500个碱基,可能的排列方式有4500种

B.若质粒含有2000个碱基,则该分子同时含有2个游离的磷酸基团

C.某DNA分子内胞嘧啶占25%,则每条单链上的胞嘧啶占25%~50%

D.某DNA分子上有胸腺嘧啶312个,占总碱基比例为26%,则该DNA分子上有鸟嘌呤288个

9.关于DNA分子双螺旋结构的特点,叙述错误的是( )

A.DNA分子由两条反向平行的链组成

B.脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧

C.碱基对构成DNA分子的基本骨架

D.两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对

10.下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是( )

A.豌豆的遗传物质主要是DNA

B.酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上

C.T2噬菌体的遗传物质含有硫元素

D.HIV的遗传物质水解产生4种脱氧核苷酸

11.题图是与遗传基础有关的结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.②是蛋白质,③是DNA,它们共同构成①染色体

B.细胞中的①都是成对存在的

C.②是主要的遗传物质

D.③的片段就是基因

12.赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料证明了DNA是遗传物质。下图是有关该实验的部分过程的示意图。下列说法不正确的是( )

A.需用含35S的培养基培养T2噬菌体以获得35S标记的噬菌体

B.保温时间过长,对离心后上清液中放射性的强弱几乎无影响

C.根据实验结果分析,35S标记的T2噬菌体蛋白质外壳没有进入大肠杆菌

D.沉淀物中出现放射性,可能是搅拌未使吸附在大肠杆菌上的全部噬菌体与细菌分离

13.图为某DNA分子的结构模式图(部分片段)。下列说法错误的是( )

A.该DNA分子中①与③数量相等,②与④数量相等

B.④⑤⑦组成脱氧核糖核苷酸是DNA分子的基本单位之一

C.DNA具有特异性与磷酸和脱氧核糖交替连接形成的骨架有关

D.该DNA分子两条单链按反向平行的方式盘旋形成双螺旋结构

14.为研究使R型肺炎链球菌转化为S型的转化因子是DNA还是蛋白质,进行了如图所示的转化实验。对本实验作出的分析,正确的是( )

A.如果用RNA酶去除RNA,结果没有S型细菌菌落出现

B.甲、乙组培养基中只有S型细菌菌落出现

C.如果提取S型细菌的蛋白质并加入蛋白酶去培养R型细菌,结果仍有转化活性

D.加热S型菌的DNA,可促进R型菌吸收并转变为S型菌

15.如图为DNA复制示意图,下列关于这一现象的描述,错误的是( )

A.图中A′链的1、2、3分别与B链的6、5、4相同

B.若A链中腺嘌呤含量为9%,则复制完成的A′链中腺嘌呤含量也是9%

C.每个子代DNA中都有一条脱氧核苷酸链来自亲代DNA

D.A′链和B′链在合成过程中会分别与A链、B链盘绕成双螺旋结构

二、多选题

16.如图为某真核细胞DNA复制时,形成的复制泡示意图,图中箭头表示子链延伸方向。相关叙述正确的有( )

A.DNA分子的复制具有边解旋边复制的特点

B.DNA分子的多起点双向复制,可显著提高复制的速率

C.DNA聚合酶均沿模板链的5'端向3'端移动

D.复制泡中一条子链的合成是连续的,另一条是不连续的

17.长期以来,关于DNA复制过程中是DNA聚合酶在移动还是DNA链在移动,一直存在争论。一种观点认为是DNA聚合酶沿着DNA链移动;另一种观点认为是DNA链在移动,而DNA聚合酶相对稳定不动。科学家给枯草芽孢杆菌的DNA聚合酶标上发绿色荧光的物质,在不同条件下培养,观察荧光在细胞中的分布,发现绿色荧光只分布在细胞中固定的位点,位点个数如表所示。下列说法正确的是( )

组别 营养物 含有下列荧光位点个数的细胞所占比例(%)

0 1 2 3 4

① 琥珀酸盐 24 56 19 0.08 <0.08

② 葡萄糖 3 43 41 9 3.6

③ 葡萄糖+氨基酸 2 33 32 22 10

A.DNA复制过程需要脱氧核苷酸为原料,并消耗能量

B.DNA聚合酶只能以DNA单链为模板合成其互补链

C.上述实验结果中绿色荧光的分布情况支持第二种观点

D.根据结果可推测枯草芽孢杆菌的分裂速度:①<③<②

18.“噬菌体侵染大肠杆菌”实验的部分过程如图所示。图中亲代噬菌体用35S标记,a、c中的方框代表大肠杆菌。下列叙述错误的是( )

A.用含35S的无机培养基直接培养噬菌体,可得到含35S标记的噬菌体

B.该亲代噬菌体侵染细菌后,子代噬菌体只有少数具有放射性

C.搅拌不充分,可导致离心后试管底部也有一定的放射性

D.35S标记的是噬菌体DNA的碱基部分

19.将噬菌体加入铜绿假单胞菌(PA1)菌液中,培养30min后菌液变澄清(大部分PA1已被裂解):然后将菌液涂布在固体培养基上培养,一段时间后出现少量菌落,即为噬菌体耐受菌(PA1r)。研究发现PA1r丢失了含有脂多糖合成的关键基因galU,噬菌体不能侵染PA1r。为验证galU基因的丢失是导致PA1r耐受噬菌体的原因,设计相关实验并预期结果。下列说法正确的是( )

组别 1 2 3 4

处理方法 PA1+噬菌体 I 敲除ga1U基因的PA1+噬菌体 Ⅱ

在固体培养基上培养

预期结果 较多噬菌斑 无噬菌斑 Ⅲ 较多噬菌斑

(噬菌斑:受体菌被噬菌体感染后在平板上形成的透明圈)

A.1和3、2和4形成对照,分别利用“减法”、“加法”原理控制自变量

B.Ⅰ处应为“PA1r+噬菌体”,噬菌体可利用PA1r的原料合成自身的核酸

C.Ⅱ处应为“导入galU基因的PAlr+噬菌体”:,Ⅲ处应为“无噬菌斑”

D.在噬菌体的感染下,没有galU基因的个体具有生存和繁殖的优势

20.“T2噬菌体侵染大肠杆菌实验”证实了DNA具有遗传效应。下列关于该实验的叙述正确的是( )

A.35S、32P可分别将T2噬菌体外壳蛋白质中的肽键和DNA的磷酸标记

B.理论上,35S标记组沉淀物无放射性,可推测T2噬菌体的蛋白质外壳不进入大肠杆菌

C.子代噬菌体只有部分具有放射性,说明DNA不是半保留复制

D.若侵染的大肠杆菌被32P标记,则子代噬菌体的DNA和蛋白质均具有放射性

三、填空题

21.完成关于基因的部分探索历程的填空。

(1)摩尔根通过果蝇杂交实验证明了_______。

(2)在肺炎链球菌转化实验中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多种类型,R型菌是由SⅡ型突变产生。利用加热杀死的SⅢ与R型菌混合培养,出现了S型菌,有人认为S型菌出现是由于R型菌突变产生,但该实验中出现的S型菌全为_______型,否定了这种说法。

(3)肺炎链球菌体外转化实验与噬菌体侵染大肠杆菌实验在设计思路上的共同点是_____________________。

(4)赫尔希和蔡斯的实验证明了______________,用32P、35S分别标记噬菌体的_______和_______,通过搅拌离心后发现32P主要分布在_______(填”上清液“或“沉淀”)中。

(5)沃森和克里克构建了_______结构模型,该模型用_______的多样性来解释DNA分子的多样性。进而科学家们发现基因的本质通常是______________。

22.20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,关于DNA是遗传物质的推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据。请回答下列问题:

(1)格里菲思通过做肺炎链球菌的活体转化实验,可以推断出:_________。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性的去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的______。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中用到了_________ 技术,标记噬菌体的方法是______。

(4)DNA是主要的遗传物质,其中真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分是_______、_____、_________。

23.20世纪中叶,科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成的,关于DNA是遗传物质的推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据。请回答下列问题:

(1)格里菲思用肺炎双球菌在小鼠体内进行了著名的转化实验,并因此提出了“转化因子”的概念。请写出他认为这种转化是可遗传的实验证据:____________________________________________________________。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的____________原理。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中用到了______技术,标记噬菌体的方法是________________________________________________________。

(4)DNA是主要的遗传物质,其中真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分别是____________、____________、____________。

24.关于DNA是遗传物质的实验推测,科学家们找到了很多直接或者间接证据,并解决了很多技术难题,提出了科学的模型,请回答下列问题:

(1)格里菲思的肺炎链球菌转化实验中,将R型活菌与加热致死的S型菌混合后注射到小鼠体内,从死亡的小鼠体内可以分离到的细菌是______。

(2)艾弗里完成体外转化实验后,有学者认为“DNA可能只是在细胞表面起化学作用形成荚膜,而不是起遗传作用”。利用S型肺炎链球菌中存在能抗青霉素的突变型(这种对青霉素的抗性不是荚膜产生的),有人设计了以下实验推翻该观点:R型菌+__________(填“抗青霉素的S型DNA”或“普通S型DNA”)+青霉素→若出现_________,则DNA有遗传作用。

(3)赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染细菌实验中,不用同位素14C和18O标记的原因是_________。

(4)用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,测定发现在离心后的上清液中含有0.8%的放射性,可能的原因是保温培养时间过短_______,也可能是因为保温培养时间过长,_________。(从下列A、B中选填)

A.增殖后的噬菌体从大肠杆菌体内释放出来

B.有部分噬菌体没有侵入大肠杆菌,仍存在于培养液中

25.对于遗传物质的探索、人类经历了一个漫长而复杂的过程、其中三个先后进行的经典实验,运用不同的实验思路和方法、共同证明了“DNA是遗传物质”这一科学认识。请回答下列问题:

(1)格里菲思提出“转化因子”的推断。支撑这一推断的重要证据之一是:其中一组实验成功将R型活细菌转化为S型活细菌、并导致小鼠死亡。该组实验的处理方法是向小鼠体内注射__________。

(2)艾弗里等人证明DNA是“转化因子”。该实验运用__________(“加法”或“减法”)原理控制自变量,发现只有用__________处理S型细菌的细胞提取物后,提取物才会失去转化活性,不能将R型细菌转化为S型细菌、但因传统观念“蛋白质是遗传物质”的阻碍、艾弗里等人的结论并没有被人们广泛接受。

(3)赫尔希和蔡斯进一步证明DNA是遗传物质。该实验包括4个关键步骤:①T2噬菌体侵染细菌、②用35S和32P分别标记T2噬菌体、③放射性检测、④搅拌离心分离,正确的步骤顺序是__________(填序号),步骤④中搅拌的目的是__________。噬菌体侵染大肠杆菌后,以自身DNA为模板,__________提供原料合成子代噬菌体的DNA。32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,理论上上清液中__________(含/不含)放射性;在35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中,沉淀物中有少量放射性,其原因是__________,部分噬菌体未与细菌分离,离心后分布在上清液中。

参考答案

1.答案:C

解析:A、DNA复制具有边解旋边复制和多起点双向复制特点,这可以提高DNA复制的速率,A正确;B、不管是前导链还是后随链,合成方向都是均是从5'→3’端,且两条链碱基互补配对,B正确;C、DNA聚合酶能催化脱氧核糖核苷酸连接到DNA片段上,C错误;D、验证DNA半保留复制使用了同位素标记法和密度梯度离心法,D正确。故选:C。

2.答案:A

解析:某DNA分子中,A和T占全部碱基的42%,则其中一条链中A和T占该链的42%,G和C占58%,G占22%,C占36%,那么其互补链中的G占互补链的36%,占DNA全部碱基的18%,A正确,BCD错误。

故选:A。

3.答案:D

解析:亲代DNA分子的两条链都被3 H标记,然后放在不含3H标 记的培养液中培养.根据DNA分子半保留复制特点,子一代的所有染色体上都含3H标记,且每个DNA分子都有一条链被3 H标记;第 二次有丝分裂后期.细胞中共有20条染色体.但其中只有10条染色体含3H标记。故选D。

4.答案:D

解析:本题考查肺炎双球菌的转化实验的相关知识。

选项 正误 原因

A √ R型肺炎双球菌无荚膜多糖,无毒,S型肺炎双球菌有荚膜多糖,有毒,故S型菌的毒性可能与荚膜多糖有关

B √ 被加热杀死的S型菌的DNA进入R型菌,指导合成自身的DNA和蛋白质

C √ 被加热杀死的S型菌中DNA正常,蛋白质变性失活,功能丧失,其能够进入R型菌中,指导R型菌的生命活动

D × DNA酶催化DNA水解,故将S型菌的DNA经DNA酶处理后与R型菌混合,得不到S型菌

5.答案:B

解析:用32P标记的噬菌体侵染未标记的细菌,32P标记了噬笛体的DNA,DNA在细菌内复制,细菌内含子代噬菌体,离心后在沉淀中有放射性,用未标记的噬菌体侵染35S标记的细菌,噬菌体在细菌内利用细菌的35S标记的氨基酸合成蛋白质外壳,离心后菌体沉淀,沉淀中有放射性。用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌,噬菌体的DNA与蛋白质外壳都有放射性,细菌内的子代噬菌体有放射性,上清液中的蛋白质外壳也有放射性。

6.答案:D

解析:若DNA分子其中一条链上A:G:T:C=1:2:3:4,则另一条链上T:C:A:G=1:2:3:4,即DNA分子中A:T:G:C=2:2:3:3,已知DNA分子共含有1000个碱基对,则A=T=400,G=C=600。该DNA分子连续复制2次,共得4个DNA,即净增加3个DNA,共需要鸟嘌呤脱氧核苷酸分子数是600×3=1800。故选D项。

7.答案:D

解析:非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数第一次分裂后期也是自由组合,说明基因和染色体行为存在平行关系。

8.答案:D

解析:A、某DNA分子含有500个碱基,可能的排列方式有4250种,A错误; B、质粒是环状DNA分子,其中不含游离的磷酸基团,B错误; C、某DNA分子内胞嘧啶占25%,则每条单链上的胞嘧啶占0%~50%,C错误; D、某DNA分子上有胸腺嘧啶312个,占总碱基比例为26%,则该DNA分子上碱基总数为312÷26%=1200个,根据碱基互补配对原则,该DNA分子中有鸟嘌呤1200×(50%-26%)=288个,D正确。

9.答案:C

解析:A、DNA分子是由2条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,A正确;

B、DNA分子中脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,碱基排列在内侧,形成碱基对,B正确;

C、DNA分子的磷酸和脱氧核糖交替连接排列在外侧,构成基本骨架,C错误;

D、DNA分子上的两条链由氢键按照碱基互补配对原则连接形成碱基对,D正确。

故选C。

10.答案:B

解析:酵母菌的遗传物质主要分布在染色体上,是真核细胞,线粒体有遗传物质。豌豆的遗传物质只有DNA。T2噬菌体的遗传物质是DNA,含C、H、O、N、P,不含有硫元素。HIV的遗传物质是RNA,水解产生4种核糖核苷酸。

11.答案:A

解析:A.②是蛋白质,③是DNA,①染色体主要由蛋白质和DNA组成,A正确。

B.体细胞中的①染色体成对存在,但是生殖细胞中的①染色体成单存在,B错误。

C.③DNA是主要的遗传物质而不是蛋白质,C错误。

D.基因是有遗传效应的③DNA片段,并不是③DNA片段就是基因,D错误。

故选A。

12.答案:A

解析:A、T2噬菌体是病毒需要寄生在活细胞中才能存活以及繁殖,A错误;B、用含35S标记的的噬菌体进行实验,放射性出现在上清液中,保温时间过长或过短对上清液中放射性的强弱无影响,B正确;C、由于35S标记的是T2噬菌体的蛋白质外壳,故正确操作后放射性主要集中在上清液,即上清液中放射性很高,而沉淀物中的放射性很低,实验结果说明噬菌体的蛋白质外壳没有进入大肠杆菌,C正确;D、由于搅拌不充分,有少量35S的噬菌体蛋白质外壳吸附在细菌表面,随细菌离心到沉淀物中,使沉淀物中出现少量的放射性,D正确。故选A。

13.答案:C

解析:A、DNA分子的两条链是互补关系,且A和T配对,G和C配对,因此该DNA分子中①T与③A数量相等,②C与④G数量相等,A正确;B、根据DNA单链的方向可知,④⑤⑦组成的鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸是DNA分子的基本单位之一,B正确;C、DNA分子具有特异性与碱基的排列顺序有关,与磷酸和脱氧核糖交替连接形成的骨架无关,C错误;D、该DNA分子两条单链按反向平行的方式盘旋形成双螺旋结构,具有该结构的DNA分子结构上具有一定的稳定性,D正确。故选C。

14.答案:D

解析:RNA酶不能水解DNA,所以用RNA酶去除RNA,结果仍有S型细菌菌落出现,A错误;甲、乙组培养基中既有S型细菌菌落出现,也有R型细菌菌落出现,B错误;如果提取S型细菌的蛋白质并加入蛋白酶去培养R型细菌,结果没有转化活性,C错误;加热S型菌的DNA,可促进DNA的解旋,从而促进R型菌吸收并转化为S型菌,D正确。

15.答案:B

解析:由碱基互补配对原则可知,图中A'链的1、2、3分别为A、T、C,B链的6、5、4也分别为A、T、C,A正确;由碱基互补配对原则可知,若A链中腺嘌呤含量为9%,则复制完成的A'链中胸腺嘧啶含量也是9%,但A'链中腺嘌呤含量无法确定,B错误;图示DNA分子进行半保留复制,所以每个子代DNA中都有一条脱氧核苷酸链来自亲代DNA,C正确;在DNA复制过程中,新合成的子链在不断延伸的同时,每条新链会与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构,D正确。

16.答案:AB

17.答案:ABC

解析:DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,故DNA复制过程需要脱氧核苷酸为原料,并消耗能量,A正确;DNA的复制方式为半保留复制,以DNA分子的每条链为模板合成碱基互补的子链,所以DNA聚合酶只能以DNA单链为模板合成其互补链,B正确;科学家给枯草芽孢杆菌的DNA聚合酶标上发绿色荧光的物质,在不同条件下培养,观察荧光在细胞中的分布,发现绿色荧光只分布在细胞中固定的位点,说明DNA复制时是DNA链在移动,而DNA聚合酶相对稳定不动,C正确;DNA复制时需要DNA聚合酶的催化,含有荧光点的细胞所占比例越大,说明细胞分裂越旺盛,根据表格数据可推测,枯草芽孢杆菌的分裂速度:①<②<③,D错误。

18.答案:ABD

解析:

19.答案:AD

解析:A、1和3的自变量为是否具有ga1U基因,2和4形成的自变量为是否转入ga1U基因,它们之间形成对照,根据实验结果能推测该基因的作用,实验过程中分别利用“减法”、“加法”原理控制自变量,A正确;

B、为验证galU的丢失是导致PAlr耐受噬菌体的原因,可分为4组,第1组用PA1+噬菌体处理,第2组用③PAlr+噬菌体处理,第3组敲除galU后,用PA1+噬菌体处理,第4组用导入galU基因的PAlr+噬菌体处理,然后在相同的固体培养基上培养,据此可知,Ⅰ处应为“PA1r+噬菌体”,噬菌体不能利用PA1r的原料合成自身的核酸,B错误;

C、结合B项分析可知,Ⅱ处应为“导入galU基因的PAlr+噬菌体”,Ⅲ处应为“有噬菌斑”,C错误;

D、在噬菌体的感染下,没有galU基因的个体被噬菌体感染的机会下降,因而具有生存和繁殖的优势,D正确。

故选AD。

20.答案:B

解析:A、35S标记噬菌体蛋白质外壳中氨基酸残基的R基,32P标记T2噬菌体DNA的磷酸基团,A错误;

B、论上,35S标记组沉淀物无放射性,而35S标记了噬菌体的蛋白质外壳,所以可以推测T2噬菌体的蛋白质外壳不进入大肠杆菌,B正确;

C、子代噬菌体只有部分具有放射性,是由于合成子代DNA的原料没有放射性,但不能说明DNA不是半保留复制,C错误;

D、噬菌体的蛋白质外壳几乎不含磷元素,所以若侵染的大肠杆菌被32P标记,则子代噬菌体的蛋白质不具有放射性,D错误。

故选B。

21.答案:(1)基因在染色体

(2)SⅢ

(3)设法分别研究DNA和蛋白质各自的效应

(4)噬菌体的遗传物质是DNA(DNA是遗传物质)DNA蛋白质沉淀

(5)DNA双螺旋碱基(对)的排列顺序具有遗传效应的DNA片段

22.答案:(1)已经加热致死的S型菌,含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质-转化因子

(2)减法原理

(3) 放射性同位素标记 先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体

(4) DNA DNA DNA或RNA

23.答案:(1)部分R型细菌转化成的S型细菌的后代也是S型

(2)减法原理

(3)放射性同位素标记;先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体

(4)DNA;DNA;DNA或RNA

解析:(1)若R型菌转化形成的S型菌的变异是可遗传的,则部分R型细菌转化成的S型细菌的后代也是S型,这可作为“这种转化是可遗传的”的实验证据。

(2)在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组通过特定的酶特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,这是用了科学方法中的减法原理。

(3)赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为材料,利用同位素标记技术进行了以下实验:用放射性同位素35s和32p分别标记T2噬菌体的蛋白质和DNA,再用分别标记的噬菌体侵染大肠杆菌。由于噬菌体没有细胞结构,因此需要先标记噬菌体的宿主细胞,即先在含有放射性物质标记的培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养噬菌体。

(4) 真核生物和原核生物的遗传物质均为DNA,RNA病毒的遗传物质是RNA, DNA病毒的遗传物质是DNA,因此真核生物、原核生物、病毒的遗传物质分别是DNA、DNA、DNA或RNA。

24.答案:(1)S型细菌和R型细菌

(2)抗青霉素的S型DNA;抗青霉素的S型菌

(3)T2噬菌体的蛋白质和DNA均含有C和O元素

(4)B;A

25.答案:(1)加热杀死的S型细菌

(2)减法;DNA酶

(3)①.②①④③;使噬菌体外壳和大肠杆菌分离;大肠杆菌;不含;搅拌不充分

解析:(1)格里菲思利用肺炎链球菌与小鼠进行实验,发现只有当注射了活的S型细菌的小鼠与加热杀死的S型细菌+R型细菌混合注射时,小鼠会死亡,由此提出S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为$型细菌。

(2)依据自变量控制中的“减法原理”,在每个实验组S型细菌的细胞提取物中特异性的除掉一种物质。发现只有用DNA酶处理S型细菌的细胞提取物后,提取物才会失去转化活性,不能将R型细菌转化为S型细菌。

(3)根据赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染实验可知,实验的顺序依次是用35S和32p分别标记T2噬菌体、T2噬菌体侵染细菌、搅拌离心分离和放射性检测,即正确的步骤顺序是②①④③。步骤④中搅拌的目的是使噬菌体颗粒和大肠杆菌分离。噬菌体是病毒,营寄生生活,噬菌体侵染大肠杆菌后,以自身DNA为模板,大肠杆菌提供原料合成子代噬菌体的DNA。32p标记的噬菌体侵染大肠杆菌,32p标记DNA会进入大肠杆菌,理论上上清液中不含放射性;在35S标记的噬菌体侵染大肠杆菌实验中,沉淀物中有少量放射性,其原因是搅拌不充分,部分噬菌体未与细菌分离,离心后分布在上清液中。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成