湘教版(2019)高一地理必修一第一章宇宙中的地球单元检测题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湘教版(2019)高一地理必修一第一章宇宙中的地球单元检测题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 474.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-14 09:55:57 | ||

图片预览

文档简介

湘教版高一地理必修一第一章宇宙中的地球单元检测题

学校: 姓名: 班级: 得分:

一、单选题(每小题2.5分,共25小题,50分)

宇宙是由物质组成的,宇宙中一切物质的存在形式称为天体,天体的类型是多种多样的。完成1-2小题。

1.下列属于天体的是( )

①地球 ②河外星系 ③天空中飘动的云 ④星际空间的气体和尘埃 ⑤陨星 ⑥流星体

A.①②④ B.①③④ C.②④⑤ D.①④⑥

2.下列有关天体的叙述,正确的是( )

A.天体都是由固态物质组成的 B.宇宙中最基本的天体是恒星和行星

C.晴朗的夜空,肉眼所见的多是行星 D.环绕行星运转的天体是卫星

太阳活动增强时被人们形象地称为“太阳发脾气”,人们也一直在研究“太阳发脾气”时地球上发生的变化但仍有很多领域的问题难以解决。据此完成3-4小题。

3.“太阳发脾气”时可能导致( )

①手机用户通话时信号时强时弱②靠磁场来识别方向的信鸽迷途

③地球各地出现极光现象④地球高层大气高速散逸到星际空间

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

4.到下列哪个国家旅行有可能欣赏到因“太阳发脾气”而形成的极光( )

A.加拿大 B.英国 C.意大利 D.巴西

2023年9月23日,杭州第19届亚运会拉开帷幕,作为首届“碳中和”亚运会,采用了100%绿色电能供应。绿电主要来自青海等地的光伏发电,以及浙江省内的分布式光伏发电。下图为青海省光伏发电场景。完成5-6小题。

5.下列关于太阳说法正确的是( )

A.属于恒星 B.内部不断发生核裂变

C.太阳辐射全部到达地球 D.属于行星

6.光伏发电作为绿色电能,反映出太阳辐射能的特点是( )

A.获取方式简单 B.取之不尽,用之不竭

C.清洁无污染 D.发电量不稳定

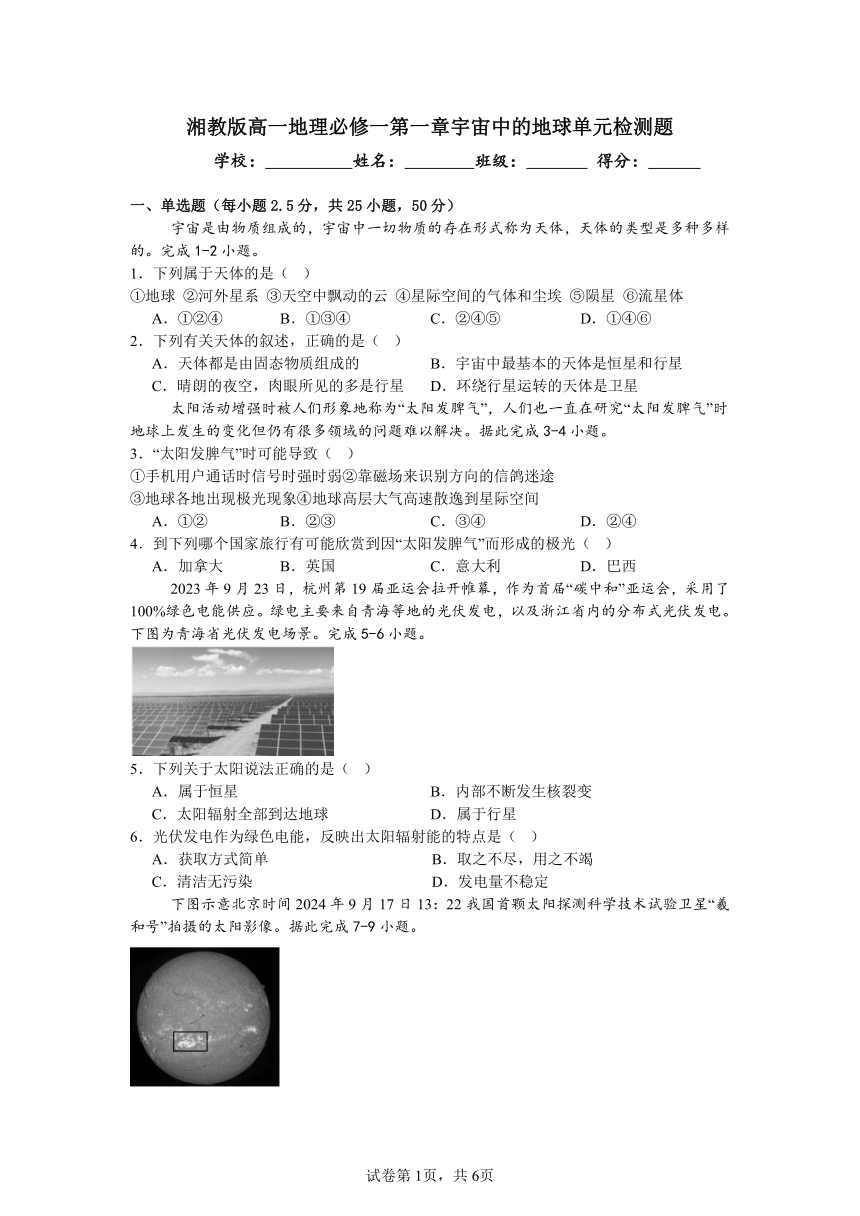

下图示意北京时间2024年9月17日13:22我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”拍摄的太阳影像。据此完成7-9小题。

7.图示线框中突然增亮的太阳活动最可能是( )

A.黑子 B.日珥 C.耀斑 D.太阳风

8.若该日图示线框中的太阳活动剧烈爆发,则下列现象可能发生的是( )

①黑龙江漠河拍摄到极光②信鸽迷航事件多发③全球各地地震频繁④长波通信中断

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.目前人类对太阳活动的认识,正确的是( )

A.太阳活动的发生没有规律性 B.太阳活动会引发流星雨、磁暴等

C.太阳活动谷年全球农业都歉收 D.太阳活动微弱时段适合航天发射

2001年7月18日、19日黎明,天空上演了“众星捧月”的天文奇观—肉眼可见的土星、金星、木星和火星,依次排列在月球周围。由于天文学家对这一奇观作了预测,许多天文爱好者大饱了眼福。据此完成10-12小题。

10.天文奇观“众星捧月”中的四颗行星中,与地球相邻的是( )

A.金星和火星 B.土星和金星 C.木星和土星 D.火星和木星

11.天文奇观“众星捧月”中的四颗行星中,属于巨行星的是( )

A.金星和火星 B.土星和金星 C.木星和土星 D.火星和木星

12.下列属于天体的是( )

①地球②河外星系③天空中飞行的飞机④星际空间的气体和尘埃⑤陨石⑥流星体

A.①②④ B.①③④ C.②④⑤ D.①④⑥

北京时间2024年4月3日7时,台湾省花莲县西南海域发生里氏7.3级地震,震源深度为12千米。据此完成13-15小题。

13.此次地震震源最可能位于地球内部( )

A.地核 B.地壳 C.软流层 D.上地幔

14.地震发生时,花莲机场候机游客与花莲港游船上游客感受的震动是( )

A.机场游客感到先上下颠簸,后水平晃动 B.机场游客感到先水平晃动,后上下颠簸

C.游船游客感到先上下颠簸,后水平晃动 D.游船游客感到先水平晃动。后上下颠簸

15.关于地震的说法,正确的是( )

A.地震震源越深,震级就越小 B.地震波纵波的传播速度较慢

C.可以利用GIS技术精确预报 D.地震波横波只能在固体中传播

读某地剖面示意图(下图)。据此完成16-18小题。

16.图中地层中动物化石经历的演化过程是( )

A.海生无脊椎动物—爬行动物—脊椎动物 B.海生无脊椎动物—脊椎动物—爬行动物

C.爬行动物—海生无脊椎动物—脊椎动物 D.爬行动物—脊椎动物—海生无脊椎动物

17.地质历史时期有两个重要的成煤期,下列组合中正确的为( )

①前寒武纪②古生代③中生代④新生代

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

18.请你根据地层沉积顺序和生物演化规律的基本原理,判断在①地层的上方,最有可能发现什么类型的化石( )

A.三叶虫化石 B.笔石化石 C.鱼类化石 D.哺乳动物化石

读“火山景观图”(左图)和“地球的内部圈层结构图”(右图),完成19-21小题。

19.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层的厚度海洋较陆地厚 B.②圈层横波不能通过

C.③圈层最可能为液态 D.④圈层的温度、压力和密度都较小

20.在地球内部,地震波传播速度变化最快的地方是( )

A.①与②交界处 B.②层内部 C.②与③交界处 D.③与④交界处

21.这些漫延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

下图为分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造,据此完成22-24小题。

22.下列叙述正确的是( )

A.①是地壳,②是地幔,③是地核 B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升 D.乙波无法通过地幔

23.图中的X处即为( )

A.莫霍面 B.古登堡面 C.岩石圈与软流层交界 D.内核与外核交界

24.下列地区地壳最厚的是( )

A.青藏高原 B.四川盆地 C.长江中下游平原 D.马里亚纳海沟

25.太阳辐射的能量只有二十二亿分之一到达地球,但其对地球和人类的影响却是不可估量的。下列现象与太阳辐射直接相关的是( )

A.地表水转化为地下水 B.煤炭、石油的形成

C.地壳的运动 D.不同热量带生物量的差异

二、综合题(50分)

26.阅读图文材料,完成下列要求。

小甲同学听完老师讲解行星地球后,觉得我们生活的地球原来只是太阳系中一颗普通的行星,并不是很特殊。小甲同学课后整理了笔记(如图),并分享给了小乙同学。

(1)请将图中缺失处补充完整,并用垂直的虚线在两行星之间标出小行星带(4分)。

(2)小乙同学看完该笔记后,发现有几处错误,请找出其错误,并加以纠正(2分)。

(3)小乙同学认为地球是太阳系中一颗普通的行星,但地球是太阳系中唯一存在智慧生命的星球,也是一颗特殊的行星。试说明地球存在智慧生命的条件(4分)。

27.下图是记录地球历史的“金钉子”,请说出下列现象或生物分别出现在“金钉子”的哪段时间(每空2分,14分)。

(1)原始海洋形成于 。

(2)人类出现于 。

(3)蕨类植物的繁盛和裸子植物的出现 。

(4)哺乳动物的出现 。

(5)恐龙生活的时期 。

(6)大气中氧气大量增加 。

(7)鱼类的出现和繁盛 。

28.阅读材料,完成下面小题(每空2分,14分)。

材料一 太阳大气结构示意图。

材料二 第25个太阳活动周期预报图。

(1)黑子发生在太阳大气的 层。

(2)材料一中B是 层,该层有时会出现突然增亮的部分,叫做 。

(3)C是 层,这一层许多带电粒子脱离太阳引力飞向宇宙空间形成太阳风。太阳风到达地球时,在极地上空轰击高层大气,形成绚丽多彩的 现象。

(4)从图中信息可以看出 年是第25个太阳活动高峰年,推测第26个太阳高峰年是 年。

29.读地震波速度与地球内部构造图,回答下列问题(每空1分,12分)。

(1)图中A、B表示地震波,其中A表示 波,B表示 波。

(2)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示 界面,其判断依据是 ;该面以上C代表 ,该面以下E代表 。

(3)图中F处,地震波A完全 ,地震波B速度 并继续往深处传播,F面是 界面,G表示 。

(4)岩石圈的范围包括 。

(5)地球外部圈层中,厚度最大的圈层是 。(写圈层名称)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

1.D 天体是宇宙中物质的存在形式,①地球、④星际空间的气体和尘埃、⑥流星体都属于天体;②河外星系是天体系统,③天空中飘动的云和⑤陨星都是地球上的物质,不属于天体。①④⑥正确,D正确,ABC错误。故选D。

2.D 天体可能是由固态或气态物质组成,A错误。宇宙中最基本的天体是恒星和星云,B错误。晴朗的夜空,肉眼所见的多是恒星,C错误。环绕行星运转的天体是卫星,如月球是地球的卫星,D正确。故选D。

3.A 太阳活动增强时,会释放出大量的高能带电粒子流等,干扰地球的电离层,影响无线电短波通信,使手机用户通话时信号时强时弱,①正确。太阳活动影响地球磁场,产生“磁暴”现象,靠磁场来识别方向的信鸽会迷途,②正确。极光主要出现在高纬度地区,不是地球各地都能出现极光现象,③错误。目前并没有证据表明太阳活动增强会使地球高层大气高速散逸到星际空间,④错误。故选A。

4.A 极光主要出现在高纬度地区。加拿大纬度较高,有机会看到极光,A正确。英国纬度相对较低,看到极光的机会较少,B错误。意大利纬度较低,看不到极光,该C错误。巴西位于低纬度地区,看不到极光,D错误。故选A。

5.A 6.C

【解析】5.恒星是由炽热气体组成,能自己发光的球状或类球状天体,太阳符合这一特征,A正确。太阳的能量来自其内部的核聚变反应,B错误。太阳辐射并非全部到达地球,只有一小部分辐射能到达地球,C错误。行星是围绕恒星运行的天体,太阳是恒星,不是行星,D错误。故选A。

6.光伏发电需要安装光伏电池板等设备,获取方式并非特别简单,A错误。本题中,光伏发电作为绿色电能主要强调的不是其能源的无限性或发电量的不稳定性,而是光伏发电利用太阳能,不产生污染物,对环境友好,C正确,BD错误。故选C。

7.C 8.A 9.D

【分析】本题考查太阳活动及其影响相关知识,考查学生对知识的掌握能力。

7.黑子是光球层上温度较低、亮度较低的部分,A选项错误;日珥是色球层上往外延伸的红色火焰,B选项错误;太阳风是日冕层发出的高能带电粒子流,D选项错误。图示线框中突然增亮的光斑应为色球层上发生的耀斑,C选项正确。故选C。

8.耀斑剧烈爆发时,以高能粒子喷发等方式放出辐射能,这种辐射能到达地球,会扰动地球磁场和大气层中的电离层,影响短波通信,④错误;黑龙江漠河纬度较高,可能拍摄到极光,①正确;地球磁场受到扰动,会影响信鸽辨别方向的能力,使信鸽迷航事件多发,②正确;地震与太阳活动相关性不大,③错误,故选A。

9.黑子与耀斑的周期约为11年,它们的发生具有一定的规律性,A选项错误;流星雨不是由太阳活动引发的,B选项错误;太阳活动谷年,全球农业歉收的概率更高一些,但不是都歉收,C选项错误;太阳活动会影响地面无线电短波通信,有可能干扰航天器与地面指挥系统通信,故航天发射一般选择在太阳活动微弱时段,D选项错误。故选D。

10.A 11.C 12.D

【解析】10.距太阳由近到远的顺序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。因此与地球相邻的是金星和火星,A正确,BCD错误。故选A。

11.根据材料信息可知,天文奇观“众星捧月”中的四颗行星为土星、金星、木星和火星,其中木星和土星属于巨行星,C正确,ABD错误。故选C。

12.地球、星际空间的气体和尘埃、流星体都属于宇宙中物质的存在形式,属于天体,①④⑥正确;河外星系属于天体系统,②错误;天空中飞行的飞机、陨石属于地球的一部分,不属于天体,③⑤错误。①④⑥正确,故选D。

13.D 14.A 15.D

【解析】13.海洋地壳较薄,一般厚度为5-10千米。此次地震震源深度为12千米,且震中位于海域,震源深度大于海洋地壳平均厚度,所以此次地震震源位于地幔,地幔大致以地下1000千米左右划分为上地幔和下地幔,该震源位于上地幔,D正确;不是位于地核,A错误;不是位于地壳,B错误;软流层位于上地幔上部,该震源深度应位于上地幔的顶部,不是软流层,应是软流层以上上地幔部分,C错误。故选D。

14.根据地震波传播原理,地震发生后,陆地上纵波传播速度快于横波,因此机场游客感到先上下颠簸,后水平晃动;地震波在通过海水时,由于横波不能在液体中传播,游船游客只能感觉到上下颠簸,不会感觉到水平晃动,A正确,BCD错误。故选A。

15.地震发生时纵波传播速度快,能够在固体、液体、气体中传播,横波传播速度慢,只能在固体中传播,D正确,B错误;震级反映地震释放的能量大小,只跟地震释放的能量多少有关,与震源深度无关,A错误;地震不可能精确预报的,只能对其进行粗略的估计或者是预测,C错误。故选D。

16.B 17.B 18.D

【解析】16.沉积岩具有层理构造;一般而言,越向下,岩层形成的时间越早。结合图例可知,图中动物的演化过程为三叶虫(海生无脊椎动物)——鱼类(脊椎动物)——恐龙(爬行动物),B正确,ACD错误。故选B。

17.根据所学知识可知,地质史上两个重要的成煤期,分别是②古生代和③中生代,B正确;①前寒武纪、④新生代不是成煤期,ACD错误。故选B。

18.在正常情况下,沉积岩层中先形成的岩层在下,后形成的岩层在上;生物演化规律由低级到高级,由简单到复杂,为无脊椎动物、脊椎动物、两栖动物、爬行动物、哺乳动物、人类时代。读图可知,①岩层含有恐龙化石(爬行动物),故其上方为狼等哺乳类动物化石,D正确;三叶虫、笔石属于无脊椎动物,鱼类属于脊椎动物,形成都早于恐龙,ABC错误。故选D。

19.C 20.C 21.A

【解析】19.①圈层为地壳,平均厚度为17km,大陆部分厚,大洋部分薄,A错误;②圈层为地幔,由岩石构成,横波可以通过,B错误;③圈层为外核,横波无法通过,由此推断,外核可能为液态构成,C正确;④圈层为内核,温度、压力和密度都较大,D错误。综上所述,排除ABD,选C。

20.地震波在向下传播时,在莫霍界面处速度明显加快,莫霍界面位于图中①②交界处,但地震波在古登堡界面(②③交界处)处横波完全消失,纵波速度突然下降,传播速度变化快于莫霍界面处,C正确,ABD错误。故选C。

21.这些蔓延的火山灰物质,首先会进入大气圈,然后与大气中的水汽结合,进入水圈、生物圈,之后可能会沉降到地表,重新回到岩石圈。故迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。综上所述,排除BCD,选A。

22.B 23.B 24.A

【解析】22.读图可知,甲波和乙波在①层中波速随深度的加深而增快,B正确;根据深度和波速的大小、变化可知①为地壳和地幔,②为外核,③为内核,A错误;甲波由①层进入②层速度急剧下降,C错误;乙波为横波,无法通过地核,能够在地幔中通过,D错误。故选B。

23.根据上题的分析可知①为地壳和地幔,②为外核,X为地幔和地核的界线,即古登堡界面,B正确,ACD错误。故选B。

24.大陆地壳较厚,大洋地壳较薄,D错误;陆地上海拔越高,地壳越厚,青藏高原海拔最高,地壳最厚,A正确,BC错误。故选A。

25.D

【解析】26.根据所学可知,地表水转为地下水是下渗作用,与太阳辐射无关,A错误;煤炭、石油的形成是生物体经过漫长的时间形成的,与太阳辐射不是直接相关的,B错误;地壳的运动是内力作用的结果,与太阳辐射无关,C错误;万物生长靠太阳,不同热量带生物量的差异与太阳辐射直接相关,D正确。故选D。

27.(1)图中缺失处为远日行星。小行星带的位置在火星和木星之间。

(2)错误1:类地行星包括 水星、金星、地球、火星。错误 2:天王星和海王星的顺序颠倒。

(3)外部条件:安全的宇宙环境,稳定的光照条件。自身条件:适宜的温度条件使地表存在液态水;有适合生物呼吸的大气,自转和公转周期适中,使地表温度的变化幅度不大,适合生物的生长发育。

【分析】此题主要考查太阳系结构及地球存在生命的条件,考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,难度较小。

【详解】(1)水星、金星、地球、火星属于类地行星;木星、土星属于巨行星;天王星、海王星属于远日行星。小行星带位于火星和木星之间。

(2)太阳系八大行星按照距太阳由近及远的顺序为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

(3)太阳系中,地球与其他行星绕日公转的轨道均近似圆形,轨道面几乎在同一平面上,绕日公转的方向都是自西向东。大、小行星各行其道,互不干扰,地球处于一种比较安全的宇宙环境中。 地球与太阳的距离适中,接受到的太阳光热适量。目前,地球固体表面的平均温度约为22℃,近地面平均气温约为15℃。适宜的温度条件使地球表面的水可以以液态形式存在,为生命的产生和发展提供了基本条件。 地球的质量适中,其引力可以使适量气体聚集在地球周围,形成包围地球的大气层。地球大气经过漫长的演化过程,形成了以氮和氧为主的大气。大气层的存在,避免了地球上的生物遭受过多紫外线的伤害,减少了小天体对地球表面的撞击。此外,大气层的存在还使地表昼夜温差不至于过大,有利于生命活动。

28.(1)F

(2)A

(3)C

(4)B

(5)B

(6)D

(7)C

【分析】本题以地质年代表为背景,考查地质年代重大地质事件,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

【详解】(1)原始海洋大约形成于距今41亿年前,即F时代。

(2)人类出现于距今约400万年前左右的新生代第四纪,即A时代。

(3)蕨类植物的繁盛是距今约3.6亿年,裸子植物的出现是古生代,时间是距今约3.6亿年的石炭纪,即C时代。

(4)哺乳动物的出现是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前),即B时代。

(5)恐龙生活的时期是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前),即B时代。

(6)大气中氧气大量增加是在前寒武纪,大致是距今5.4亿年前,即D时代。

(7)鱼类的出现和繁盛是在古生代,时间是在距今2.5亿年前,即C时代。

29.(1)光球

(2) 色球 耀斑

(3) 日冕 极光

(4) 2022 2033

【分析】本题以太阳大气结构示意图、第25个太阳活动周期预报图为材料设置试题,涉及太阳大气分层,太阳活动对地球的影响等内容,考查学生对相关地理知识的掌握程度,考查学生获取地理信息的能力。

【详解】(1)结合所学知识,黑子是太阳大气中光球层某些区域磁场聚集,其温度比周围低,亮度下降,所以看起来比较暗,因此太阳黑子发生在太阳大气的光球层。

(2)读图并结合所学知识,太阳大气层由内向外依次是光球层、色球层、日冕层;图中B层处于三层的中间,应为色球层;色球层某些区域突然增亮的现象为耀斑。

(3)读图并结合所学知识,太阳大气层由内向外依次是光球层、色球层、日冕层;图中C层处于三层的最外层,应为日冕层;这一层主要活动现象是太阳风,太阳风中的高能带电粒子流到达地球时,被地球磁场引导向两极运行,在极地上空与高层大气相互作用使得大气电离,从而形成绚丽多彩的极光现象。

(4)读第25个太阳活动周期预报图可知,2022年太阳黑子数最多,此时太阳活动剧烈,为太阳活动高峰年;根据所学知识可知,太阳活动周期约为11年,因此推测第26个太阳高峰年应是2033年。

30.(1) 横 纵

(2) 莫霍 横波和纵波在此处波速突然加快 地壳 地幔

(3) 消失 突然变小 古登堡 外核

(4)地壳和上地幔的顶部

(5) 大气圈

【分析】本大题以地震波速度与地球内部构造图为材料,涉及地震波分类、地球的内部圈层结构的划分等相关内容,考查学生调动和运用地理知识、分析问题、解决问题的能力。

【详解】(1)地震波分横波和纵波,横波波速慢,纵波波速快。据图可知,A波波速较慢,为横波,B波波速较快,为纵波。

(2)地球内部圈层分为地壳、地幔和地核三部分。据图可知,D为地壳和地幔的界面,为莫霍面,经过该界面时,横波和纵波在此处波速突然加快。该面以上为地壳C,以下为地幔E。

(3)据图可知,F为地幔和地核的界面,为古登堡界面,经该界面时,横波消失,纵波波速下降。G位于古登堡面以下,说明是外核。

(4)结合所学知识,岩石圈的具体范围包括地壳的全部和上地幔的顶部。

(5)地球外部圈层结构包括生物圈、大气圈和水圈。大气圈的厚度达1000千米以上,厚度最大的圈层是大气圈。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

学校: 姓名: 班级: 得分:

一、单选题(每小题2.5分,共25小题,50分)

宇宙是由物质组成的,宇宙中一切物质的存在形式称为天体,天体的类型是多种多样的。完成1-2小题。

1.下列属于天体的是( )

①地球 ②河外星系 ③天空中飘动的云 ④星际空间的气体和尘埃 ⑤陨星 ⑥流星体

A.①②④ B.①③④ C.②④⑤ D.①④⑥

2.下列有关天体的叙述,正确的是( )

A.天体都是由固态物质组成的 B.宇宙中最基本的天体是恒星和行星

C.晴朗的夜空,肉眼所见的多是行星 D.环绕行星运转的天体是卫星

太阳活动增强时被人们形象地称为“太阳发脾气”,人们也一直在研究“太阳发脾气”时地球上发生的变化但仍有很多领域的问题难以解决。据此完成3-4小题。

3.“太阳发脾气”时可能导致( )

①手机用户通话时信号时强时弱②靠磁场来识别方向的信鸽迷途

③地球各地出现极光现象④地球高层大气高速散逸到星际空间

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

4.到下列哪个国家旅行有可能欣赏到因“太阳发脾气”而形成的极光( )

A.加拿大 B.英国 C.意大利 D.巴西

2023年9月23日,杭州第19届亚运会拉开帷幕,作为首届“碳中和”亚运会,采用了100%绿色电能供应。绿电主要来自青海等地的光伏发电,以及浙江省内的分布式光伏发电。下图为青海省光伏发电场景。完成5-6小题。

5.下列关于太阳说法正确的是( )

A.属于恒星 B.内部不断发生核裂变

C.太阳辐射全部到达地球 D.属于行星

6.光伏发电作为绿色电能,反映出太阳辐射能的特点是( )

A.获取方式简单 B.取之不尽,用之不竭

C.清洁无污染 D.发电量不稳定

下图示意北京时间2024年9月17日13:22我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”拍摄的太阳影像。据此完成7-9小题。

7.图示线框中突然增亮的太阳活动最可能是( )

A.黑子 B.日珥 C.耀斑 D.太阳风

8.若该日图示线框中的太阳活动剧烈爆发,则下列现象可能发生的是( )

①黑龙江漠河拍摄到极光②信鸽迷航事件多发③全球各地地震频繁④长波通信中断

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

9.目前人类对太阳活动的认识,正确的是( )

A.太阳活动的发生没有规律性 B.太阳活动会引发流星雨、磁暴等

C.太阳活动谷年全球农业都歉收 D.太阳活动微弱时段适合航天发射

2001年7月18日、19日黎明,天空上演了“众星捧月”的天文奇观—肉眼可见的土星、金星、木星和火星,依次排列在月球周围。由于天文学家对这一奇观作了预测,许多天文爱好者大饱了眼福。据此完成10-12小题。

10.天文奇观“众星捧月”中的四颗行星中,与地球相邻的是( )

A.金星和火星 B.土星和金星 C.木星和土星 D.火星和木星

11.天文奇观“众星捧月”中的四颗行星中,属于巨行星的是( )

A.金星和火星 B.土星和金星 C.木星和土星 D.火星和木星

12.下列属于天体的是( )

①地球②河外星系③天空中飞行的飞机④星际空间的气体和尘埃⑤陨石⑥流星体

A.①②④ B.①③④ C.②④⑤ D.①④⑥

北京时间2024年4月3日7时,台湾省花莲县西南海域发生里氏7.3级地震,震源深度为12千米。据此完成13-15小题。

13.此次地震震源最可能位于地球内部( )

A.地核 B.地壳 C.软流层 D.上地幔

14.地震发生时,花莲机场候机游客与花莲港游船上游客感受的震动是( )

A.机场游客感到先上下颠簸,后水平晃动 B.机场游客感到先水平晃动,后上下颠簸

C.游船游客感到先上下颠簸,后水平晃动 D.游船游客感到先水平晃动。后上下颠簸

15.关于地震的说法,正确的是( )

A.地震震源越深,震级就越小 B.地震波纵波的传播速度较慢

C.可以利用GIS技术精确预报 D.地震波横波只能在固体中传播

读某地剖面示意图(下图)。据此完成16-18小题。

16.图中地层中动物化石经历的演化过程是( )

A.海生无脊椎动物—爬行动物—脊椎动物 B.海生无脊椎动物—脊椎动物—爬行动物

C.爬行动物—海生无脊椎动物—脊椎动物 D.爬行动物—脊椎动物—海生无脊椎动物

17.地质历史时期有两个重要的成煤期,下列组合中正确的为( )

①前寒武纪②古生代③中生代④新生代

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

18.请你根据地层沉积顺序和生物演化规律的基本原理,判断在①地层的上方,最有可能发现什么类型的化石( )

A.三叶虫化石 B.笔石化石 C.鱼类化石 D.哺乳动物化石

读“火山景观图”(左图)和“地球的内部圈层结构图”(右图),完成19-21小题。

19.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.①圈层的厚度海洋较陆地厚 B.②圈层横波不能通过

C.③圈层最可能为液态 D.④圈层的温度、压力和密度都较小

20.在地球内部,地震波传播速度变化最快的地方是( )

A.①与②交界处 B.②层内部 C.②与③交界处 D.③与④交界处

21.这些漫延的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈 B.岩石圈→大气圈→水圈、生物圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

下图为分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造,据此完成22-24小题。

22.下列叙述正确的是( )

A.①是地壳,②是地幔,③是地核 B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升 D.乙波无法通过地幔

23.图中的X处即为( )

A.莫霍面 B.古登堡面 C.岩石圈与软流层交界 D.内核与外核交界

24.下列地区地壳最厚的是( )

A.青藏高原 B.四川盆地 C.长江中下游平原 D.马里亚纳海沟

25.太阳辐射的能量只有二十二亿分之一到达地球,但其对地球和人类的影响却是不可估量的。下列现象与太阳辐射直接相关的是( )

A.地表水转化为地下水 B.煤炭、石油的形成

C.地壳的运动 D.不同热量带生物量的差异

二、综合题(50分)

26.阅读图文材料,完成下列要求。

小甲同学听完老师讲解行星地球后,觉得我们生活的地球原来只是太阳系中一颗普通的行星,并不是很特殊。小甲同学课后整理了笔记(如图),并分享给了小乙同学。

(1)请将图中缺失处补充完整,并用垂直的虚线在两行星之间标出小行星带(4分)。

(2)小乙同学看完该笔记后,发现有几处错误,请找出其错误,并加以纠正(2分)。

(3)小乙同学认为地球是太阳系中一颗普通的行星,但地球是太阳系中唯一存在智慧生命的星球,也是一颗特殊的行星。试说明地球存在智慧生命的条件(4分)。

27.下图是记录地球历史的“金钉子”,请说出下列现象或生物分别出现在“金钉子”的哪段时间(每空2分,14分)。

(1)原始海洋形成于 。

(2)人类出现于 。

(3)蕨类植物的繁盛和裸子植物的出现 。

(4)哺乳动物的出现 。

(5)恐龙生活的时期 。

(6)大气中氧气大量增加 。

(7)鱼类的出现和繁盛 。

28.阅读材料,完成下面小题(每空2分,14分)。

材料一 太阳大气结构示意图。

材料二 第25个太阳活动周期预报图。

(1)黑子发生在太阳大气的 层。

(2)材料一中B是 层,该层有时会出现突然增亮的部分,叫做 。

(3)C是 层,这一层许多带电粒子脱离太阳引力飞向宇宙空间形成太阳风。太阳风到达地球时,在极地上空轰击高层大气,形成绚丽多彩的 现象。

(4)从图中信息可以看出 年是第25个太阳活动高峰年,推测第26个太阳高峰年是 年。

29.读地震波速度与地球内部构造图,回答下列问题(每空1分,12分)。

(1)图中A、B表示地震波,其中A表示 波,B表示 波。

(2)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示 界面,其判断依据是 ;该面以上C代表 ,该面以下E代表 。

(3)图中F处,地震波A完全 ,地震波B速度 并继续往深处传播,F面是 界面,G表示 。

(4)岩石圈的范围包括 。

(5)地球外部圈层中,厚度最大的圈层是 。(写圈层名称)

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

1.D 天体是宇宙中物质的存在形式,①地球、④星际空间的气体和尘埃、⑥流星体都属于天体;②河外星系是天体系统,③天空中飘动的云和⑤陨星都是地球上的物质,不属于天体。①④⑥正确,D正确,ABC错误。故选D。

2.D 天体可能是由固态或气态物质组成,A错误。宇宙中最基本的天体是恒星和星云,B错误。晴朗的夜空,肉眼所见的多是恒星,C错误。环绕行星运转的天体是卫星,如月球是地球的卫星,D正确。故选D。

3.A 太阳活动增强时,会释放出大量的高能带电粒子流等,干扰地球的电离层,影响无线电短波通信,使手机用户通话时信号时强时弱,①正确。太阳活动影响地球磁场,产生“磁暴”现象,靠磁场来识别方向的信鸽会迷途,②正确。极光主要出现在高纬度地区,不是地球各地都能出现极光现象,③错误。目前并没有证据表明太阳活动增强会使地球高层大气高速散逸到星际空间,④错误。故选A。

4.A 极光主要出现在高纬度地区。加拿大纬度较高,有机会看到极光,A正确。英国纬度相对较低,看到极光的机会较少,B错误。意大利纬度较低,看不到极光,该C错误。巴西位于低纬度地区,看不到极光,D错误。故选A。

5.A 6.C

【解析】5.恒星是由炽热气体组成,能自己发光的球状或类球状天体,太阳符合这一特征,A正确。太阳的能量来自其内部的核聚变反应,B错误。太阳辐射并非全部到达地球,只有一小部分辐射能到达地球,C错误。行星是围绕恒星运行的天体,太阳是恒星,不是行星,D错误。故选A。

6.光伏发电需要安装光伏电池板等设备,获取方式并非特别简单,A错误。本题中,光伏发电作为绿色电能主要强调的不是其能源的无限性或发电量的不稳定性,而是光伏发电利用太阳能,不产生污染物,对环境友好,C正确,BD错误。故选C。

7.C 8.A 9.D

【分析】本题考查太阳活动及其影响相关知识,考查学生对知识的掌握能力。

7.黑子是光球层上温度较低、亮度较低的部分,A选项错误;日珥是色球层上往外延伸的红色火焰,B选项错误;太阳风是日冕层发出的高能带电粒子流,D选项错误。图示线框中突然增亮的光斑应为色球层上发生的耀斑,C选项正确。故选C。

8.耀斑剧烈爆发时,以高能粒子喷发等方式放出辐射能,这种辐射能到达地球,会扰动地球磁场和大气层中的电离层,影响短波通信,④错误;黑龙江漠河纬度较高,可能拍摄到极光,①正确;地球磁场受到扰动,会影响信鸽辨别方向的能力,使信鸽迷航事件多发,②正确;地震与太阳活动相关性不大,③错误,故选A。

9.黑子与耀斑的周期约为11年,它们的发生具有一定的规律性,A选项错误;流星雨不是由太阳活动引发的,B选项错误;太阳活动谷年,全球农业歉收的概率更高一些,但不是都歉收,C选项错误;太阳活动会影响地面无线电短波通信,有可能干扰航天器与地面指挥系统通信,故航天发射一般选择在太阳活动微弱时段,D选项错误。故选D。

10.A 11.C 12.D

【解析】10.距太阳由近到远的顺序依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。因此与地球相邻的是金星和火星,A正确,BCD错误。故选A。

11.根据材料信息可知,天文奇观“众星捧月”中的四颗行星为土星、金星、木星和火星,其中木星和土星属于巨行星,C正确,ABD错误。故选C。

12.地球、星际空间的气体和尘埃、流星体都属于宇宙中物质的存在形式,属于天体,①④⑥正确;河外星系属于天体系统,②错误;天空中飞行的飞机、陨石属于地球的一部分,不属于天体,③⑤错误。①④⑥正确,故选D。

13.D 14.A 15.D

【解析】13.海洋地壳较薄,一般厚度为5-10千米。此次地震震源深度为12千米,且震中位于海域,震源深度大于海洋地壳平均厚度,所以此次地震震源位于地幔,地幔大致以地下1000千米左右划分为上地幔和下地幔,该震源位于上地幔,D正确;不是位于地核,A错误;不是位于地壳,B错误;软流层位于上地幔上部,该震源深度应位于上地幔的顶部,不是软流层,应是软流层以上上地幔部分,C错误。故选D。

14.根据地震波传播原理,地震发生后,陆地上纵波传播速度快于横波,因此机场游客感到先上下颠簸,后水平晃动;地震波在通过海水时,由于横波不能在液体中传播,游船游客只能感觉到上下颠簸,不会感觉到水平晃动,A正确,BCD错误。故选A。

15.地震发生时纵波传播速度快,能够在固体、液体、气体中传播,横波传播速度慢,只能在固体中传播,D正确,B错误;震级反映地震释放的能量大小,只跟地震释放的能量多少有关,与震源深度无关,A错误;地震不可能精确预报的,只能对其进行粗略的估计或者是预测,C错误。故选D。

16.B 17.B 18.D

【解析】16.沉积岩具有层理构造;一般而言,越向下,岩层形成的时间越早。结合图例可知,图中动物的演化过程为三叶虫(海生无脊椎动物)——鱼类(脊椎动物)——恐龙(爬行动物),B正确,ACD错误。故选B。

17.根据所学知识可知,地质史上两个重要的成煤期,分别是②古生代和③中生代,B正确;①前寒武纪、④新生代不是成煤期,ACD错误。故选B。

18.在正常情况下,沉积岩层中先形成的岩层在下,后形成的岩层在上;生物演化规律由低级到高级,由简单到复杂,为无脊椎动物、脊椎动物、两栖动物、爬行动物、哺乳动物、人类时代。读图可知,①岩层含有恐龙化石(爬行动物),故其上方为狼等哺乳类动物化石,D正确;三叶虫、笔石属于无脊椎动物,鱼类属于脊椎动物,形成都早于恐龙,ABC错误。故选D。

19.C 20.C 21.A

【解析】19.①圈层为地壳,平均厚度为17km,大陆部分厚,大洋部分薄,A错误;②圈层为地幔,由岩石构成,横波可以通过,B错误;③圈层为外核,横波无法通过,由此推断,外核可能为液态构成,C正确;④圈层为内核,温度、压力和密度都较大,D错误。综上所述,排除ABD,选C。

20.地震波在向下传播时,在莫霍界面处速度明显加快,莫霍界面位于图中①②交界处,但地震波在古登堡界面(②③交界处)处横波完全消失,纵波速度突然下降,传播速度变化快于莫霍界面处,C正确,ABD错误。故选C。

21.这些蔓延的火山灰物质,首先会进入大气圈,然后与大气中的水汽结合,进入水圈、生物圈,之后可能会沉降到地表,重新回到岩石圈。故迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈。综上所述,排除BCD,选A。

22.B 23.B 24.A

【解析】22.读图可知,甲波和乙波在①层中波速随深度的加深而增快,B正确;根据深度和波速的大小、变化可知①为地壳和地幔,②为外核,③为内核,A错误;甲波由①层进入②层速度急剧下降,C错误;乙波为横波,无法通过地核,能够在地幔中通过,D错误。故选B。

23.根据上题的分析可知①为地壳和地幔,②为外核,X为地幔和地核的界线,即古登堡界面,B正确,ACD错误。故选B。

24.大陆地壳较厚,大洋地壳较薄,D错误;陆地上海拔越高,地壳越厚,青藏高原海拔最高,地壳最厚,A正确,BC错误。故选A。

25.D

【解析】26.根据所学可知,地表水转为地下水是下渗作用,与太阳辐射无关,A错误;煤炭、石油的形成是生物体经过漫长的时间形成的,与太阳辐射不是直接相关的,B错误;地壳的运动是内力作用的结果,与太阳辐射无关,C错误;万物生长靠太阳,不同热量带生物量的差异与太阳辐射直接相关,D正确。故选D。

27.(1)图中缺失处为远日行星。小行星带的位置在火星和木星之间。

(2)错误1:类地行星包括 水星、金星、地球、火星。错误 2:天王星和海王星的顺序颠倒。

(3)外部条件:安全的宇宙环境,稳定的光照条件。自身条件:适宜的温度条件使地表存在液态水;有适合生物呼吸的大气,自转和公转周期适中,使地表温度的变化幅度不大,适合生物的生长发育。

【分析】此题主要考查太阳系结构及地球存在生命的条件,考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力,难度较小。

【详解】(1)水星、金星、地球、火星属于类地行星;木星、土星属于巨行星;天王星、海王星属于远日行星。小行星带位于火星和木星之间。

(2)太阳系八大行星按照距太阳由近及远的顺序为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

(3)太阳系中,地球与其他行星绕日公转的轨道均近似圆形,轨道面几乎在同一平面上,绕日公转的方向都是自西向东。大、小行星各行其道,互不干扰,地球处于一种比较安全的宇宙环境中。 地球与太阳的距离适中,接受到的太阳光热适量。目前,地球固体表面的平均温度约为22℃,近地面平均气温约为15℃。适宜的温度条件使地球表面的水可以以液态形式存在,为生命的产生和发展提供了基本条件。 地球的质量适中,其引力可以使适量气体聚集在地球周围,形成包围地球的大气层。地球大气经过漫长的演化过程,形成了以氮和氧为主的大气。大气层的存在,避免了地球上的生物遭受过多紫外线的伤害,减少了小天体对地球表面的撞击。此外,大气层的存在还使地表昼夜温差不至于过大,有利于生命活动。

28.(1)F

(2)A

(3)C

(4)B

(5)B

(6)D

(7)C

【分析】本题以地质年代表为背景,考查地质年代重大地质事件,考查学生获取和解读信息能力及综合思维能力,培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等地理核心素养。

【详解】(1)原始海洋大约形成于距今41亿年前,即F时代。

(2)人类出现于距今约400万年前左右的新生代第四纪,即A时代。

(3)蕨类植物的繁盛是距今约3.6亿年,裸子植物的出现是古生代,时间是距今约3.6亿年的石炭纪,即C时代。

(4)哺乳动物的出现是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前),即B时代。

(5)恐龙生活的时期是中生代(距今2.5亿年之后、0.66亿年之前),即B时代。

(6)大气中氧气大量增加是在前寒武纪,大致是距今5.4亿年前,即D时代。

(7)鱼类的出现和繁盛是在古生代,时间是在距今2.5亿年前,即C时代。

29.(1)光球

(2) 色球 耀斑

(3) 日冕 极光

(4) 2022 2033

【分析】本题以太阳大气结构示意图、第25个太阳活动周期预报图为材料设置试题,涉及太阳大气分层,太阳活动对地球的影响等内容,考查学生对相关地理知识的掌握程度,考查学生获取地理信息的能力。

【详解】(1)结合所学知识,黑子是太阳大气中光球层某些区域磁场聚集,其温度比周围低,亮度下降,所以看起来比较暗,因此太阳黑子发生在太阳大气的光球层。

(2)读图并结合所学知识,太阳大气层由内向外依次是光球层、色球层、日冕层;图中B层处于三层的中间,应为色球层;色球层某些区域突然增亮的现象为耀斑。

(3)读图并结合所学知识,太阳大气层由内向外依次是光球层、色球层、日冕层;图中C层处于三层的最外层,应为日冕层;这一层主要活动现象是太阳风,太阳风中的高能带电粒子流到达地球时,被地球磁场引导向两极运行,在极地上空与高层大气相互作用使得大气电离,从而形成绚丽多彩的极光现象。

(4)读第25个太阳活动周期预报图可知,2022年太阳黑子数最多,此时太阳活动剧烈,为太阳活动高峰年;根据所学知识可知,太阳活动周期约为11年,因此推测第26个太阳高峰年应是2033年。

30.(1) 横 纵

(2) 莫霍 横波和纵波在此处波速突然加快 地壳 地幔

(3) 消失 突然变小 古登堡 外核

(4)地壳和上地幔的顶部

(5) 大气圈

【分析】本大题以地震波速度与地球内部构造图为材料,涉及地震波分类、地球的内部圈层结构的划分等相关内容,考查学生调动和运用地理知识、分析问题、解决问题的能力。

【详解】(1)地震波分横波和纵波,横波波速慢,纵波波速快。据图可知,A波波速较慢,为横波,B波波速较快,为纵波。

(2)地球内部圈层分为地壳、地幔和地核三部分。据图可知,D为地壳和地幔的界面,为莫霍面,经过该界面时,横波和纵波在此处波速突然加快。该面以上为地壳C,以下为地幔E。

(3)据图可知,F为地幔和地核的界面,为古登堡界面,经该界面时,横波消失,纵波波速下降。G位于古登堡面以下,说明是外核。

(4)结合所学知识,岩石圈的具体范围包括地壳的全部和上地幔的顶部。

(5)地球外部圈层结构包括生物圈、大气圈和水圈。大气圈的厚度达1000千米以上,厚度最大的圈层是大气圈。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页