第16课《诫子书》课件(共38张PPT) 2024-2025学年统编版语文七年级上册

文档属性

| 名称 | 第16课《诫子书》课件(共38张PPT) 2024-2025学年统编版语文七年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 26.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-15 14:04:42 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

诫子书

诸葛亮

一

话说诸葛

要求:

说故事,走近诸葛亮

成语:鞠躬尽瘁,死而后已

万事俱备,只欠东风

俗语:

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

认识作者

诗句:

1.出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟——杜甫

2.出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间——陆游

歇后语:

诸葛亮借箭——有借无还

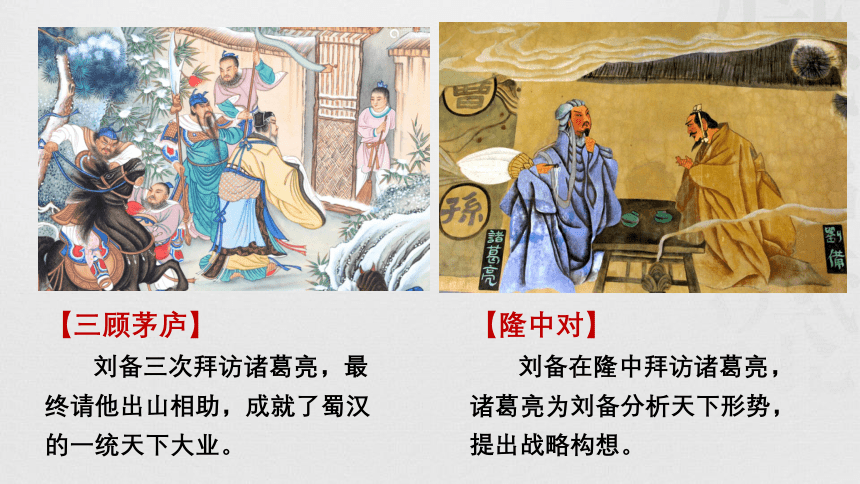

【三顾茅庐】

刘备三次拜访诸葛亮,最终请他出山相助,成就了蜀汉的一统天下大业。

【隆中对】

刘备在隆中拜访诸葛亮,诸葛亮为刘备分析天下形势,提出战略构想。

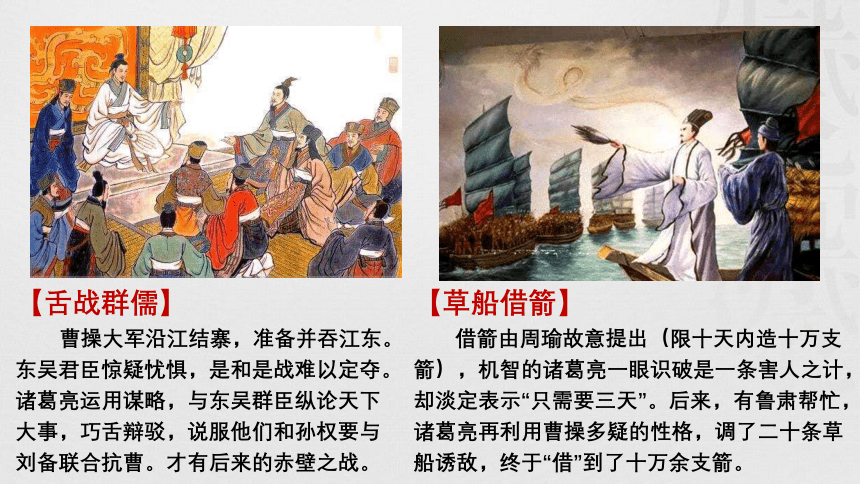

【草船借箭】

借箭由周瑜故意提出(限十天内造十万支箭),机智的诸葛亮一眼识破是一条害人之计,却淡定表示“只需要三天”。后来,有鲁肃帮忙,诸葛亮再利用曹操多疑的性格,调了二十条草船诱敌,终于“借”到了十万余支箭。

【舌战群儒】

曹操大军沿江结寨,准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧,是和是战难以定夺。诸葛亮运用谋略,与东吴群臣纵论天下大事,巧舌辩驳,说服他们和孙权要与刘备联合抗曹。才有后来的赤壁之战。

【七擒孟获】

诸葛亮出兵南方,将当地酋长孟获捉住七次,放了七次,第七次在孟获城将孟获擒拿,并使他真正服输,不再为敌。比喻运用策略,使对方心服。

【空城计】

诸葛亮屯兵阳平,把部队都派去攻打魏军了,只留少数老弱残兵在城中。忽听魏军15万大军来攻城,诸葛亮临危不惧,传令打开城门,自己却在城楼,端坐弹琴。司马懿来到城前,见此情形,心生疑虑,不敢贸进,便下令退兵。

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

知人论世

诸葛亮(181——234),字孔明,人称卧龙。

琅琊阳都(今山东沂南南)人 。三国时蜀汉政治家、军事家。官至丞相。死后被追谥为“忠武侯”,后世常尊称其“武侯”“诸葛武侯”。

诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表。

代表作有《出师表》《诫子书》等。

晓 作 者

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

背景链接

本文选自《诸葛亮集·文集》卷一(中华书局2012年版)。《诫子书》是诸葛亮晚年写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,诸

葛亮一生为国,躹躬尽瘁,死而后已。他为了蜀汉社稷日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下了这封家书告诫诸葛瞻。

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

文体知识

书,又称“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。它的文学功能多种多样:可以抒情,可以写景,可以写私人化的事件和感情,也可以进谒显贵,勉励后学。在历史的发展中,书信的实用性和审美性达到了完美的结合。

诫,告诫、劝勉。子,一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻。书,书信。“诫子书”即诸葛亮写给儿子,旨在告诫、劝勉的书信。标题点明了文章的主要内容。

文题解读

识字辨音 读准节奏

主问题:熟识课文中生字的读音及字形,能够准确划分句子的节奏,在反复的诵读中,体会文言文的韵律美。

学法指导:

第一步:

1. 学生自己参考课下注释及查阅字典等阅读工具,能够明确课文中字词的读音及意思,搞清句子断句,及时进行标注。

2.限时3分钟,完成后举手示意。

3.试背全文

第二步:1.班级展示时声音洪亮,语言流畅,表达清晰。 2.其他同学认真倾听,做好笔记,积极补充质疑。

文言文断句技巧

1.找虚词。

2.还要根据句子意思划分停顿。

3.字数相同,句意相对的对句。相同位置课一断开。对句读起来朗朗上口,具有韵律感、节奏感。

如“夫”字,它是句首发语词,无实在意义,可与下文断开。“以”是连词,表示后者是前者的目的,因此停顿可划分为“静/以修身,俭/以养德”。文中这样的虚词还有“与”“则”,它们也是连词,所以“与”“则”前可停顿。

夫( )君子之行

非淡泊( )无以明志

险躁( )则不能治性

fú

bó

zào

jiǎn

yín

suì

kū

重点字音

俭( )以养德

淫( )慢则不能励精

遂 ( )成枯( )落

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

朗读指导

诫 子 书

诸葛亮

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。年/与时驰,意/与日去,遂成/枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将复/何及!

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

的

行为、操守。

修养身心

节俭

培养品德

心静安宁,内心澄净

形容词作名词,远大目标。

形容词作动词,明确、坚定。

成就学业。

就

最终

翻译课文。

君子的行为操守(立身行事),以屏除杂念和干扰、宁静专一来修养身心,以节俭来培养品德。不能内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。学习必须静心专一,要有才干就必须学习,不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及!

全文翻译

1.本文的主要观点是什么?

静以修身,俭以养德。

2.课文中作者就哪几个方面进行了论述?是怎样展开论述的?

学习、做人。无论做人,还是学习,作者强调的是一个“静”字:修身须要静,学习须要静,获得成就也取决于静。把失败归结为一个“躁”字,把静与躁加以对比,增强了论述效果。

3.诸葛亮写这封信的用意是什么?

劝勉儿子淡泊名利、潜心治学、修身养德,做一个以德为先,有真才实学的人。

1.怎样理解文中的“静”?

2.怎样理解“静”“学”与“才”三者之间的关系?

3.文中提到“静”与“俭”“淡泊”“明志”之间有什么关系?

4.作者围绕学习告诫儿子,要成才需要具备几个条件?找出体现这几个条件的句子,说说它们之间的关系。

梳理关系,领会“诫”之深刻。

①“静”是修身养德的基础。不因贪图物质享受而分神劳力,方能清心寡欲,修身养德。

②“静”是学习的前提。摒除杂念和干扰才能心无旁骛地学习,安静地反思自己的行为。

③要做到“静”,就要“淡泊”。只有做到“淡泊”和“宁静”,才能使志向明确、坚定,并最终实现远大目标。

1.怎样理解文中的“静”?

“静”指的是排除杂念干扰、安宁专一的精神状态。学习需要清净,获得才能需要学习,不学习就不能使才能扩展,不立志就不能使学业有所成就,三者之间是相互作用、相互促进的辩证关系。

2.怎样理解“静”“学”与“才”三者之间的关系?

人只有先做到内心宁静,才能做到生活简朴。一个人只有内心宁静了,才可能淡泊,不慕名利。淡泊、宁静可以明志,无志不能成学。总之,“静”是修身、学习的途径。

3.文中提到“静”与“俭”“淡泊”“明志”之间有什么关系?

①立志:非学无以广才,非志无以成学。

②学习:学须静也,才须学也。

③惜时:年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是互相联系的,缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养品德。

4.作者围绕学习告诫儿子,要成才需要具备几个条件?找出体现这几个条件的句子,说说它们之间的关系。

1.文中运用了许多对偶句,请诵读这些句子,体会其表达效果。

静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

效果:多用对偶,精简的传达了作者的意图,鲜明地表明了作者的观点,更易被人接受;句子整齐,读来朗朗上口,便于记忆和背诵。

品析句子,体会良苦用心。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②非学无以广才,非志无以成学。

这些句子都是双重否定句。双重否定表肯定,起强调作用,更有力地强调了“淡泊”“宁静”的重要性,为读者清晰地呈现了“学”“才”“志”三者之间的关系

2.文中多处运用了“非……无以……”的句式,谈一谈这样写的好处。

夫学须静也,才须学也,

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

“须”表明诸葛亮是教导他的儿子必须这样做,有一种告诫的意思在里面。

“不能”指出“淫慢”“险躁”的危害,这是从反面讲道理,谆谆教导自己的儿子。

3.体会下面句子中红色词语的作用。

诸葛亮希望儿子宁静、淡泊又希望儿子能明志致远而“接世”,如他自己当年隆中隐居不求闻达于诸侯与后来出山成为蜀国丞相,这是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。(1)“淡泊”不是弃世,“宁静”也不是慵懒。其目的在静心于学,修身养性,进而服务于社会国家,所谓致远,是因达于天下而远,因泽于后世而远。是积极向上,催人奋进的。

(2)“接世”,是在儒家文化濡染下中国古代士大夫和文人们的人生价值追求,他们入仕为官不是为了物质利益需求,而是人生价值的体现。《大学》里指出:欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心。

悟 精 神

所以诸葛亮最担心的是年少早成的儿子不“接世”,全文的劝诫以修身起,以高标准要求,“夫君子之行”,做人要做君子,处世要能“接世”,以淡泊之心,立志、为学、广才正是君子最终能够接世的途径。

这种“修身—齐家—治国—平天下”由内到外的思想成为中国传统的有识之士成长追求的目标,所谓“穷则独善其身,达则兼济天下”,这种为人的社会观念,是传统意识中个人价值的最高体现。

悟 精 神

悟 精 神

诸葛亮做到了《诫子书》中所说的了吗?

诸葛亮享年54岁;人生可分为两个27年。

前27年:博览群书,修身养性,广交名士,静观天下:宁静修身,积累阶段;

后27年:身体力行,尽忠蜀汉,鞠躬尽瘁,死而后已:用行动诠释志向。

诸葛亮还非常节俭,清正廉洁。家中“内无余帛,外无赢财”,上交国库或奖励有功军士,却将清正廉洁的精神财富留给了后世。

诸葛亮所处年代厚葬之风盛行,对此他深感不满。在弥留之际,诸葛亮嘱咐后人勤俭节约,不追求奢侈。

“生不奢侈,死不厚葬”的习俗一直影响到今天的诸葛后人。

悟 精 神

https://www.21cnjy.com/

《诫子书》是诸葛亮一生的总结回顾,也是诸葛亮的深度思考,更透露着一个父亲丰富的精神世界。他推己及人,将自己从一介布衣成长为蜀汉丞相,成为三国时期杰出的政治家、军事家的人生体悟,都通过这封家书倾吐给儿子。

诸葛亮父子均身居高位,成为蜀汉的中流砥柱,又以三代满门忠烈成就了诸葛的千年美名。

带着父亲诸葛亮的劝诫,诸葛瞻也成了优秀卓越的人。

诸葛亮去世之后,魏国邓艾奇袭阴平,诸葛瞻率军抵抗,后退守绵竹。邓艾派使者来诱降,意欲封诸葛瞻为琅琊王,诸葛瞻大怒并斩杀使者,与其子诸葛尚率军抵抗,后英勇牺牲。

诸葛瞻卒年37岁;其子诸葛尚卒年17岁。

随后刘禅投降,蜀汉灭亡。

诸葛瞻的故事

诸葛瞻做到了《诫子书》中所说的了吗?

家训,是中国传统文化的重要组成部分,也是家庭中的重要组成部分,它在中国历史上对个人的修身、齐家发挥着重要的作用。

家训是指家庭对子孙立身处世、持家治业的教诲。

家训的内容主旨在于推崇忠孝节义、教导礼仪廉耻。此外,提倡什么和禁止什么,也是族规家法中的重要内容。

家训的语言一般具有对仗工整、简明扼要、朗朗上口的特点。

家

文

化

训

从《诫子书》中提炼出2-3则作为自己的家训。

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”

时光飞逝,我们要珍惜时光不能等到自己变老,和世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

“非志无以成学。”

人要想有所成就,就必须从小确立大志,否则人生就没有了方向。周总理在12岁的时候就发出了“为中华之崛起而读书”的誓言,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起鞠躬尽瘁,死而后已。

谈 收 获

《诫子书》跨越了一千多年的时空,仍给人以强烈的震撼,请就此谈谈你读后的收获。

我们要高质量地学习,就需要静,不静,我们就做不到严谨治学;我们要陶冶性情,也需要静,只有在静的时候,才能屏除杂念,审视自己的内心,达到修身养性的目的。

这对处于终身学习时代的我们来说尤为重要。在日新月异的时代,我们更需要时刻保持学习的心态,走出“舒适区”,不断完善自己,才能立于不败之地。

谈 收 获

总结自己这节课学到的主要内容:

1、梳理总结自己这节课所学内容,

2、请点评一下这节课自己最大的收获。

我看到学校有很多攀比现象,比穿的衣服是不是名牌,比吃的是不是进口的,比穿的鞋子是不是明星款的,这种现象反映了学生热衷于对物质享受的追求,容易受到外界物质的诱惑,造成虚荣、自私等心理,不利于我们优秀品质的培养。

谈 收 获

我明白了立志很重要,志当存高远,才能实现人生价值。 立志,即树立人生理想。一个人如果没有志向,就不会奋发向上,也无法成为一个有成就的人。有志者,事竟成。青春年少的我们,应树立自己的志向和梦想。

志

我明白了只有勤学才能增长才干。拥有自己的才能,才能在社会上发挥自己应有的价值。

学

谈 收 获

让我想到岳飞的“莫等闲,白了少年头”,我们要珍惜时间,不要等到回顾一生时才发现自己什么贡献都没有。告诫我们一定要珍惜大好的学习时光,不要等到老年一事无成之时才悲叹浪费的时间。

年

与

时

驰

意

与

日

去

明 主 旨

诸葛亮是儒家文化的践行者,《诫子书》是其人生经验的总结,传承了中华传统文化的儒家思想。

他劝勉儿子,要“淡泊”自守,“宁静”自处,鼓励儿子勤学励志,从淡泊宁静的自身修养上下功夫,以慈父的口吻谆谆教导儿子:少壮不努力,老大徒伤悲。字字句句都是真心话,不仅劝诫他的子孙,今人读来也大有可学习之处。

诫子书

诸葛亮

一

话说诸葛

要求:

说故事,走近诸葛亮

成语:鞠躬尽瘁,死而后已

万事俱备,只欠东风

俗语:

三个臭皮匠,顶个诸葛亮

认识作者

诗句:

1.出师未捷身先死,

长使英雄泪满襟——杜甫

2.出师一表真名世,

千载谁堪伯仲间——陆游

歇后语:

诸葛亮借箭——有借无还

【三顾茅庐】

刘备三次拜访诸葛亮,最终请他出山相助,成就了蜀汉的一统天下大业。

【隆中对】

刘备在隆中拜访诸葛亮,诸葛亮为刘备分析天下形势,提出战略构想。

【草船借箭】

借箭由周瑜故意提出(限十天内造十万支箭),机智的诸葛亮一眼识破是一条害人之计,却淡定表示“只需要三天”。后来,有鲁肃帮忙,诸葛亮再利用曹操多疑的性格,调了二十条草船诱敌,终于“借”到了十万余支箭。

【舌战群儒】

曹操大军沿江结寨,准备并吞江东。东吴君臣惊疑忧惧,是和是战难以定夺。诸葛亮运用谋略,与东吴群臣纵论天下大事,巧舌辩驳,说服他们和孙权要与刘备联合抗曹。才有后来的赤壁之战。

【七擒孟获】

诸葛亮出兵南方,将当地酋长孟获捉住七次,放了七次,第七次在孟获城将孟获擒拿,并使他真正服输,不再为敌。比喻运用策略,使对方心服。

【空城计】

诸葛亮屯兵阳平,把部队都派去攻打魏军了,只留少数老弱残兵在城中。忽听魏军15万大军来攻城,诸葛亮临危不惧,传令打开城门,自己却在城楼,端坐弹琴。司马懿来到城前,见此情形,心生疑虑,不敢贸进,便下令退兵。

收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

知人论世

诸葛亮(181——234),字孔明,人称卧龙。

琅琊阳都(今山东沂南南)人 。三国时蜀汉政治家、军事家。官至丞相。死后被追谥为“忠武侯”,后世常尊称其“武侯”“诸葛武侯”。

诸葛亮一生“鞠躬尽瘁,死而后已”,是中国传统文化中忠臣与智者的代表。

代表作有《出师表》《诫子书》等。

晓 作 者

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

背景链接

本文选自《诸葛亮集·文集》卷一(中华书局2012年版)。《诫子书》是诸葛亮晚年写给8岁儿子诸葛瞻的一封家书,诸

葛亮一生为国,躹躬尽瘁,死而后已。他为了蜀汉社稷日夜操劳,顾不上亲自教育儿子,于是写下了这封家书告诫诸葛瞻。

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

文体知识

书,又称“尺牍”“信札”,是一种应用性文体,多记事陈情。它的文学功能多种多样:可以抒情,可以写景,可以写私人化的事件和感情,也可以进谒显贵,勉励后学。在历史的发展中,书信的实用性和审美性达到了完美的结合。

诫,告诫、劝勉。子,一般认为是指诸葛亮的儿子诸葛瞻。书,书信。“诫子书”即诸葛亮写给儿子,旨在告诫、劝勉的书信。标题点明了文章的主要内容。

文题解读

识字辨音 读准节奏

主问题:熟识课文中生字的读音及字形,能够准确划分句子的节奏,在反复的诵读中,体会文言文的韵律美。

学法指导:

第一步:

1. 学生自己参考课下注释及查阅字典等阅读工具,能够明确课文中字词的读音及意思,搞清句子断句,及时进行标注。

2.限时3分钟,完成后举手示意。

3.试背全文

第二步:1.班级展示时声音洪亮,语言流畅,表达清晰。 2.其他同学认真倾听,做好笔记,积极补充质疑。

文言文断句技巧

1.找虚词。

2.还要根据句子意思划分停顿。

3.字数相同,句意相对的对句。相同位置课一断开。对句读起来朗朗上口,具有韵律感、节奏感。

如“夫”字,它是句首发语词,无实在意义,可与下文断开。“以”是连词,表示后者是前者的目的,因此停顿可划分为“静/以修身,俭/以养德”。文中这样的虚词还有“与”“则”,它们也是连词,所以“与”“则”前可停顿。

夫( )君子之行

非淡泊( )无以明志

险躁( )则不能治性

fú

bó

zào

jiǎn

yín

suì

kū

重点字音

俭( )以养德

淫( )慢则不能励精

遂 ( )成枯( )落

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

墨剑飘雨

liyongqiang

李永强

朗读指导

诫 子 书

诸葛亮

夫/君子之行,静/以修身,俭/以养德。非淡泊/无以明志,非宁静/无以致远。夫/学/须静也,才/须学也,非学/无以广才,非志/无以成学。淫慢/则不能/励精,险躁/则不能/治性。年/与时驰,意/与日去,遂成/枯落,多/不接世,悲守/穷庐,将复/何及!

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

的

行为、操守。

修养身心

节俭

培养品德

心静安宁,内心澄净

形容词作名词,远大目标。

形容词作动词,明确、坚定。

成就学业。

就

最终

翻译课文。

君子的行为操守(立身行事),以屏除杂念和干扰、宁静专一来修养身心,以节俭来培养品德。不能内心恬淡、不慕名利就无法明确志向,不能宁静专一,就无法达到远大目标。学习必须静心专一,要有才干就必须学习,不学习就无法增长才干,不定下志向就无法学有所成。放纵懈怠就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能修养性情。年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失,最终凋落衰残,大多对社会没有任何贡献,只能悲哀地坐守着那穷困的居舍,那时再悔恨又怎么来得及!

全文翻译

1.本文的主要观点是什么?

静以修身,俭以养德。

2.课文中作者就哪几个方面进行了论述?是怎样展开论述的?

学习、做人。无论做人,还是学习,作者强调的是一个“静”字:修身须要静,学习须要静,获得成就也取决于静。把失败归结为一个“躁”字,把静与躁加以对比,增强了论述效果。

3.诸葛亮写这封信的用意是什么?

劝勉儿子淡泊名利、潜心治学、修身养德,做一个以德为先,有真才实学的人。

1.怎样理解文中的“静”?

2.怎样理解“静”“学”与“才”三者之间的关系?

3.文中提到“静”与“俭”“淡泊”“明志”之间有什么关系?

4.作者围绕学习告诫儿子,要成才需要具备几个条件?找出体现这几个条件的句子,说说它们之间的关系。

梳理关系,领会“诫”之深刻。

①“静”是修身养德的基础。不因贪图物质享受而分神劳力,方能清心寡欲,修身养德。

②“静”是学习的前提。摒除杂念和干扰才能心无旁骛地学习,安静地反思自己的行为。

③要做到“静”,就要“淡泊”。只有做到“淡泊”和“宁静”,才能使志向明确、坚定,并最终实现远大目标。

1.怎样理解文中的“静”?

“静”指的是排除杂念干扰、安宁专一的精神状态。学习需要清净,获得才能需要学习,不学习就不能使才能扩展,不立志就不能使学业有所成就,三者之间是相互作用、相互促进的辩证关系。

2.怎样理解“静”“学”与“才”三者之间的关系?

人只有先做到内心宁静,才能做到生活简朴。一个人只有内心宁静了,才可能淡泊,不慕名利。淡泊、宁静可以明志,无志不能成学。总之,“静”是修身、学习的途径。

3.文中提到“静”与“俭”“淡泊”“明志”之间有什么关系?

①立志:非学无以广才,非志无以成学。

②学习:学须静也,才须学也。

③惜时:年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

关系:诸葛亮主张以俭养德,以静求学,以学广才,这三者是互相联系的,缺一不可的。志是成才的前提和基础,但志向的培养又必须修养品德。

4.作者围绕学习告诫儿子,要成才需要具备几个条件?找出体现这几个条件的句子,说说它们之间的关系。

1.文中运用了许多对偶句,请诵读这些句子,体会其表达效果。

静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

效果:多用对偶,精简的传达了作者的意图,鲜明地表明了作者的观点,更易被人接受;句子整齐,读来朗朗上口,便于记忆和背诵。

品析句子,体会良苦用心。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②非学无以广才,非志无以成学。

这些句子都是双重否定句。双重否定表肯定,起强调作用,更有力地强调了“淡泊”“宁静”的重要性,为读者清晰地呈现了“学”“才”“志”三者之间的关系

2.文中多处运用了“非……无以……”的句式,谈一谈这样写的好处。

夫学须静也,才须学也,

淫慢则不能励精,险躁则不能治性。

“须”表明诸葛亮是教导他的儿子必须这样做,有一种告诫的意思在里面。

“不能”指出“淫慢”“险躁”的危害,这是从反面讲道理,谆谆教导自己的儿子。

3.体会下面句子中红色词语的作用。

诸葛亮希望儿子宁静、淡泊又希望儿子能明志致远而“接世”,如他自己当年隆中隐居不求闻达于诸侯与后来出山成为蜀国丞相,这是否矛盾?应该如何理解?

不矛盾。(1)“淡泊”不是弃世,“宁静”也不是慵懒。其目的在静心于学,修身养性,进而服务于社会国家,所谓致远,是因达于天下而远,因泽于后世而远。是积极向上,催人奋进的。

(2)“接世”,是在儒家文化濡染下中国古代士大夫和文人们的人生价值追求,他们入仕为官不是为了物质利益需求,而是人生价值的体现。《大学》里指出:欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心。

悟 精 神

所以诸葛亮最担心的是年少早成的儿子不“接世”,全文的劝诫以修身起,以高标准要求,“夫君子之行”,做人要做君子,处世要能“接世”,以淡泊之心,立志、为学、广才正是君子最终能够接世的途径。

这种“修身—齐家—治国—平天下”由内到外的思想成为中国传统的有识之士成长追求的目标,所谓“穷则独善其身,达则兼济天下”,这种为人的社会观念,是传统意识中个人价值的最高体现。

悟 精 神

悟 精 神

诸葛亮做到了《诫子书》中所说的了吗?

诸葛亮享年54岁;人生可分为两个27年。

前27年:博览群书,修身养性,广交名士,静观天下:宁静修身,积累阶段;

后27年:身体力行,尽忠蜀汉,鞠躬尽瘁,死而后已:用行动诠释志向。

诸葛亮还非常节俭,清正廉洁。家中“内无余帛,外无赢财”,上交国库或奖励有功军士,却将清正廉洁的精神财富留给了后世。

诸葛亮所处年代厚葬之风盛行,对此他深感不满。在弥留之际,诸葛亮嘱咐后人勤俭节约,不追求奢侈。

“生不奢侈,死不厚葬”的习俗一直影响到今天的诸葛后人。

悟 精 神

https://www.21cnjy.com/

《诫子书》是诸葛亮一生的总结回顾,也是诸葛亮的深度思考,更透露着一个父亲丰富的精神世界。他推己及人,将自己从一介布衣成长为蜀汉丞相,成为三国时期杰出的政治家、军事家的人生体悟,都通过这封家书倾吐给儿子。

诸葛亮父子均身居高位,成为蜀汉的中流砥柱,又以三代满门忠烈成就了诸葛的千年美名。

带着父亲诸葛亮的劝诫,诸葛瞻也成了优秀卓越的人。

诸葛亮去世之后,魏国邓艾奇袭阴平,诸葛瞻率军抵抗,后退守绵竹。邓艾派使者来诱降,意欲封诸葛瞻为琅琊王,诸葛瞻大怒并斩杀使者,与其子诸葛尚率军抵抗,后英勇牺牲。

诸葛瞻卒年37岁;其子诸葛尚卒年17岁。

随后刘禅投降,蜀汉灭亡。

诸葛瞻的故事

诸葛瞻做到了《诫子书》中所说的了吗?

家训,是中国传统文化的重要组成部分,也是家庭中的重要组成部分,它在中国历史上对个人的修身、齐家发挥着重要的作用。

家训是指家庭对子孙立身处世、持家治业的教诲。

家训的内容主旨在于推崇忠孝节义、教导礼仪廉耻。此外,提倡什么和禁止什么,也是族规家法中的重要内容。

家训的语言一般具有对仗工整、简明扼要、朗朗上口的特点。

家

文

化

训

从《诫子书》中提炼出2-3则作为自己的家训。

“年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世。”

时光飞逝,我们要珍惜时光不能等到自己变老,和世界脱节,才悲叹岁月蹉跎,那将于事无补。

“非志无以成学。”

人要想有所成就,就必须从小确立大志,否则人生就没有了方向。周总理在12岁的时候就发出了“为中华之崛起而读书”的誓言,这一崇高的志向激励着他为中华之崛起鞠躬尽瘁,死而后已。

谈 收 获

《诫子书》跨越了一千多年的时空,仍给人以强烈的震撼,请就此谈谈你读后的收获。

我们要高质量地学习,就需要静,不静,我们就做不到严谨治学;我们要陶冶性情,也需要静,只有在静的时候,才能屏除杂念,审视自己的内心,达到修身养性的目的。

这对处于终身学习时代的我们来说尤为重要。在日新月异的时代,我们更需要时刻保持学习的心态,走出“舒适区”,不断完善自己,才能立于不败之地。

谈 收 获

总结自己这节课学到的主要内容:

1、梳理总结自己这节课所学内容,

2、请点评一下这节课自己最大的收获。

我看到学校有很多攀比现象,比穿的衣服是不是名牌,比吃的是不是进口的,比穿的鞋子是不是明星款的,这种现象反映了学生热衷于对物质享受的追求,容易受到外界物质的诱惑,造成虚荣、自私等心理,不利于我们优秀品质的培养。

谈 收 获

我明白了立志很重要,志当存高远,才能实现人生价值。 立志,即树立人生理想。一个人如果没有志向,就不会奋发向上,也无法成为一个有成就的人。有志者,事竟成。青春年少的我们,应树立自己的志向和梦想。

志

我明白了只有勤学才能增长才干。拥有自己的才能,才能在社会上发挥自己应有的价值。

学

谈 收 获

让我想到岳飞的“莫等闲,白了少年头”,我们要珍惜时间,不要等到回顾一生时才发现自己什么贡献都没有。告诫我们一定要珍惜大好的学习时光,不要等到老年一事无成之时才悲叹浪费的时间。

年

与

时

驰

意

与

日

去

明 主 旨

诸葛亮是儒家文化的践行者,《诫子书》是其人生经验的总结,传承了中华传统文化的儒家思想。

他劝勉儿子,要“淡泊”自守,“宁静”自处,鼓励儿子勤学励志,从淡泊宁静的自身修养上下功夫,以慈父的口吻谆谆教导儿子:少壮不努力,老大徒伤悲。字字句句都是真心话,不仅劝诫他的子孙,今人读来也大有可学习之处。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首