第10课 中华民国的创建 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 中华民国的创建 课件(22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 66.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第10课 中华民国的创建

1.通过地图分析和教材梳理等方式,能从时空上知道中华民国创建的背景,归纳概括出中华民国建立的相关概况和《中华民国临时约法》的基本内容及性质与意义。(时空观念、唯物史观)

2.了解和掌握中华民国的成立和《中华民国临时约法》的颁布;了解袁世凯窃取革命果实的过程。(史料实证)

3.通过史料解析,能理解辛亥革命的历史意义及其局限性.(历史解释)

4.通过学习孙中山等革命党人进行的斗争,体会中国革命的艰巨性和曲折性。学习孙中山等革命先辈不屈不挠的革命精神。(历史解释、家国情怀)

学习目标

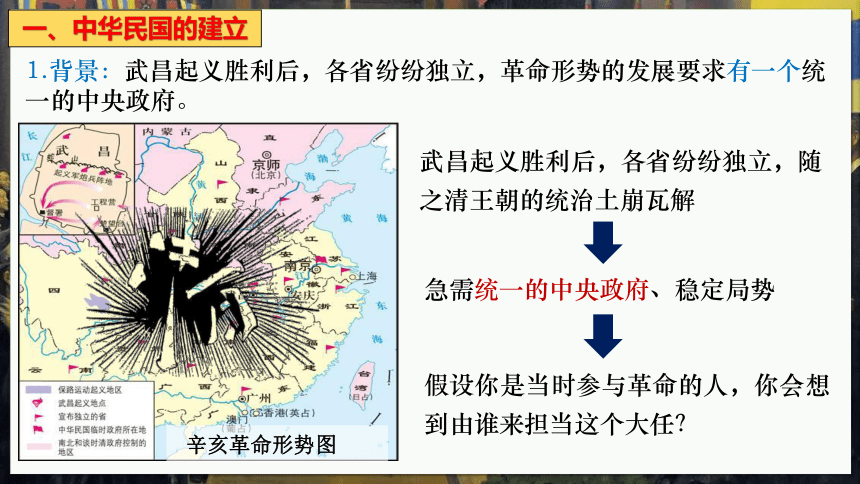

辛亥革命形势图

急需统一的中央政府、稳定局势

假设你是当时参与革命的人,你会想到由谁来担当这个大任?

武昌起义胜利后,各省纷纷独立,随之清王朝的统治土崩瓦解

一、中华民国的建立

1.背景:武昌起义胜利后,各省纷纷独立,革命形势的发展要求有一个统一的中央政府。

一、中华民国的建立

①时间:1912年1月1日

②首都:南京

⑤标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立

⑦纪年:以1912年为民国元年,改用公历

③国名:中华民国

④国旗:五色旗

⑥立法机关:选黎元洪为副总统,成立临时参议院

⑧性质:资产阶级革命政权

2.中华民国的建立

孙中山就任

临时大总统

孙中山宣誓就职

特指1912年1月1日孙中山在南京建立的,具有资产阶级民主共和性质的中央政权。(标志着中华民国的诞生)

中华民国五色旗

汉满蒙回藏

一、中华民国的建立

结合教材所学,归纳“旧邦新造”新在哪些方面?

【新国体、政体】

【新国旗】

【新纪年】

资产阶级民主共和国

地主阶级独裁君主国

皇帝纪年:宣统三年

民国纪年:民国元年,公元1912年

黄龙旗

南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果。

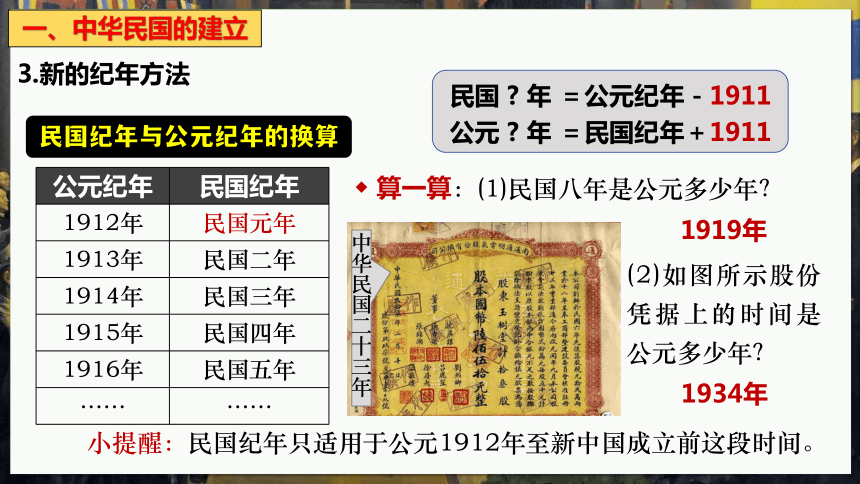

民国纪年与公元纪年的换算

公元纪年 民国纪年

1912年 民国元年

1913年 民国二年

1914年 民国三年

1915年 民国四年

1916年 民国五年

…… ……

民国 年 =公元纪年-1911

公元 年 =民国纪年+1911

中华民国二十三年

(2)如图所示股份凭据上的时间是公元多少年?

1934年

◆ 算一算:(1)民国八年是公元多少年?

小提醒:民国纪年只适用于公元1912年至新中国成立前这段时间。

1919年

3.新的纪年方法

一、中华民国的建立

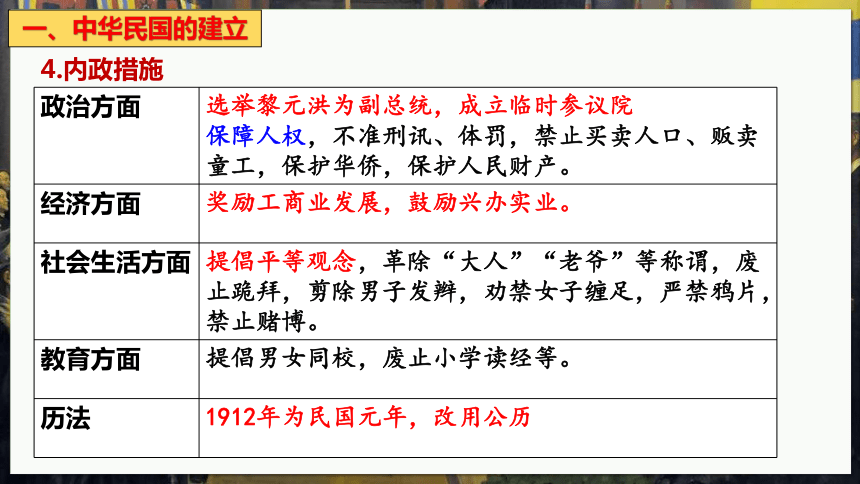

4.内政措施

政治方面 选举黎元洪为副总统,成立临时参议院

保障人权,不准刑讯、体罚,禁止买卖人口、贩卖童工,保护华侨,保护人民财产。

经济方面 奖励工商业发展,鼓励兴办实业。

社会生活方面 提倡平等观念,革除“大人”“老爷”等称谓,废止跪拜,剪除男子发辫,劝禁女子缠足,严禁鸦片,禁止赌博。

教育方面 提倡男女同校,废止小学读经等。

历法 1912年为民国元年,改用公历

一、中华民国的建立

5.改革措施——对外

临时政府成立以后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。

满清时代辱国之举措与排外之心理,务一洗而去之;与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同。

——孙中山《临时大总统宣言书》

你怎样看待南京临时政府的外交政策?

南京临时政府想通过承认外国在华的一切特权,保证帝国主义在华利益,来换取帝国主义的支持和承认,这暴露了资产阶级的软弱性和妥协性,是在险恶的国际环境和纷乱的国内政治条件下的无奈之举。

一、中华民国的建立

①武昌起义之后,清政府依旧巍然挺立,为通过和平的方式实现共和,湖北军政府与清政府内阁总理大臣袁世凯进行了交涉。

袁世凯(1859年-1916年),中国近代史上著名的政治家、军事家,北洋军阀领袖。河南项城人,故人称“袁项城”。

袁世凯早年发迹于朝鲜,归国后在天津小站训练新军。清末新政期间积极推动近代化改革,是大地主,大买办资产阶级的政治代表。在辛亥革命前的十几年中,他以叛卖维新派而获得慈禧的信任,以血腥镇压义和团和出卖主权而博得帝国主义的欢心,一直是清政府和帝国主义所倚重的人物。辛亥革命期间逼清帝溥仪退位,以和平的方式推翻清朝,成为中华民国临时大总统,建立起北洋军阀的独裁统治。

1.背景:

二.袁世凯窃取革命果实

二.袁世凯窃取革命果实

②南京临时政府成立后,孙中山也曾表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职,并推举袁世凯继任临时大总统。

1859:袁世凯出生于河南,一个官宦家庭。

1895:受李鸿章赏识,在天津小站训练新军。

1898:出卖维新派有功,而获得慈禧的信任。

1901:出任北洋大臣,编练“北洋军”手握实权。

1911.12.7:出任议和全权大臣,

派唐绍仪与南方代表伍廷芳和谈。

1911.12.29:孙中山当选临时大总统。

反清独立区

南北和谈

内阁总理大臣

左右施压

两面渔利

没有革命军,无法逼清廷就范;

没有连下武汉两镇的战绩,

无法迫革命党和谈。

1911.11:出任内阁总理大臣,京畿各军归其节制。

二.袁世凯窃取革命果实

被迫重用

支持

军事威胁

外交孤立

经济封锁

军事进攻

政治欺骗

施 压

妥协退让

逼宫

外国列强

革命党人

立宪派和旧官僚

清政府

孙中山不得不让位给袁世凯

2.临时政府成立前后形势

野心家

独裁者

卖国贼

二.袁世凯窃取革命果实

3.过程

1912.2.12

1912.2.13

1912.2.15

1912.4.1

1912.3.10

清宣统帝

下诏退位

标志两千多年的封建君主专制结束

孙中山提出辞职,推荐袁世凯继任临时大总统

思考:

孙中山采取过哪些方式试图限制袁世凯的权力?

为了限制袁世凯的权力:

①临时政府设在南京;

②临时大总统到南京任职;

③颁布《中华民国临时约法》

选举袁世凯为临时大总统

袁世凯在北京就任临时大总统

1912.3.11

③颁布

《中华民国临时约法》

孙中山正式解职,临时政府迁往北京

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。北洋军阀统治开始。

中华民国和南京临时政府的概念区分

1912—1949年中国的国家名称,分为南京临时政府时期、北洋政府时期、南京国民政府时期三个历史时期。

南京临时政府

特指1912年1月1日孙中山在南京建立的,具有资产阶级民主共和性质的中央政权。(标志着中华民国的诞生)

中华民国

南京国民政府

北洋政府

南京临时政府

1912年1月

1912年4月

1927年

1949年

二.袁世凯窃取革命果实

据材料,说说袁世凯为何能窃取辛亥革命的果实?

立宪派和旧官僚支持

资产阶级软弱性和妥协性

袁世凯假意赞成共和

帝国主义支持袁世凯

袁世凯军事力量强大

袁世凯善谋权术

根本原因:中国是半殖民地半封建社会,资本主义发展不充分

二.袁世凯窃取革命果实

1.颁布

1912年3月11日,孙中山以临时大总统的名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

《中华民国临时约法》制定现场

三、《中华民国临时约法》

三、《中华民国临时约法》

中华民国的主权属于全体国民;

国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;

国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰以及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;

参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,司法独立等。

主权在民

平等自由

三权分立

主权在民

平等自由

三权分立

有效地防止专制独裁

2.主要内容

3.评价

① 性质:

肯定了资产阶级民主共和制

度和民主自由原则,是辛亥

革命的重要成果。

中国历史上第一部具有资产阶

级共和国宪法性质重要文件。

②积极性:

在当时的历史条件下难有实

际的约束效力。

③局限性:

三、《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》制定现场

《中华民国临时约法》颁发现场

“中国不是早就被称为长期完全停滞的国家的典型吗?但是现在中国的政治生活沸腾起来了,社会运动和民主主义高潮正在汹涌澎湃地发展。”——1913年列宁《亚洲的觉醒》

“革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,宋庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”——鲁迅

评价:辛亥革命既是一次成功的革命;也是一次失败的革命

功绩

①辛亥革命推翻了清朝统治,结束了封建帝制,创立了中华民国。

②解放了人民思想,使民主共和的观念深入人心。

局限

①辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。

②没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。

三、《中华民国临时约法》

课

后

活

动

小组讨论,

说说辛亥革命的遗憾

革命的胜利果实被窃取;

没有改变中国两半的社会性质;

没有实现民族独立,人民解放的历史任务……

参照教材P45

本课小结

清帝退位:1912年2月12日

孙中山解除临时大总统职务

袁世凯就任临时大总统

中华民国的创建

时间:1912年1月1日

中华民国的建立

袁世凯窃取革命成果

《中华民国临时约法》

颁布时间:1912年3月11日

内容:主权在民、自由平等、三权分立

意义:中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件

选大总统;定都南京,改用农历等

课堂练习

1.1912年1月1日,在一片“共和万岁”的欢呼声中,举行了隆重的临时大总统就职典礼,孙中山宣读了《大总统誓词》。这一事件宣告了( )

A.革命在武汉三镇取得胜利

B.中华民国临时政府成立

C.袁世凯窃取革命果实失败

D.五四运动直接目标实现

B

课堂练习

2.读下面两幅图,两幅图反映出近代中国历史发展的基本趋势是( )

A.从屈辱走向独立 B.从封闭走向开放

C.从专制走向民主 D.从落后走向富强

C

第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

第10课 中华民国的创建

1.通过地图分析和教材梳理等方式,能从时空上知道中华民国创建的背景,归纳概括出中华民国建立的相关概况和《中华民国临时约法》的基本内容及性质与意义。(时空观念、唯物史观)

2.了解和掌握中华民国的成立和《中华民国临时约法》的颁布;了解袁世凯窃取革命果实的过程。(史料实证)

3.通过史料解析,能理解辛亥革命的历史意义及其局限性.(历史解释)

4.通过学习孙中山等革命党人进行的斗争,体会中国革命的艰巨性和曲折性。学习孙中山等革命先辈不屈不挠的革命精神。(历史解释、家国情怀)

学习目标

辛亥革命形势图

急需统一的中央政府、稳定局势

假设你是当时参与革命的人,你会想到由谁来担当这个大任?

武昌起义胜利后,各省纷纷独立,随之清王朝的统治土崩瓦解

一、中华民国的建立

1.背景:武昌起义胜利后,各省纷纷独立,革命形势的发展要求有一个统一的中央政府。

一、中华民国的建立

①时间:1912年1月1日

②首都:南京

⑤标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立

⑦纪年:以1912年为民国元年,改用公历

③国名:中华民国

④国旗:五色旗

⑥立法机关:选黎元洪为副总统,成立临时参议院

⑧性质:资产阶级革命政权

2.中华民国的建立

孙中山就任

临时大总统

孙中山宣誓就职

特指1912年1月1日孙中山在南京建立的,具有资产阶级民主共和性质的中央政权。(标志着中华民国的诞生)

中华民国五色旗

汉满蒙回藏

一、中华民国的建立

结合教材所学,归纳“旧邦新造”新在哪些方面?

【新国体、政体】

【新国旗】

【新纪年】

资产阶级民主共和国

地主阶级独裁君主国

皇帝纪年:宣统三年

民国纪年:民国元年,公元1912年

黄龙旗

南京临时政府的成立是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果。

民国纪年与公元纪年的换算

公元纪年 民国纪年

1912年 民国元年

1913年 民国二年

1914年 民国三年

1915年 民国四年

1916年 民国五年

…… ……

民国 年 =公元纪年-1911

公元 年 =民国纪年+1911

中华民国二十三年

(2)如图所示股份凭据上的时间是公元多少年?

1934年

◆ 算一算:(1)民国八年是公元多少年?

小提醒:民国纪年只适用于公元1912年至新中国成立前这段时间。

1919年

3.新的纪年方法

一、中华民国的建立

4.内政措施

政治方面 选举黎元洪为副总统,成立临时参议院

保障人权,不准刑讯、体罚,禁止买卖人口、贩卖童工,保护华侨,保护人民财产。

经济方面 奖励工商业发展,鼓励兴办实业。

社会生活方面 提倡平等观念,革除“大人”“老爷”等称谓,废止跪拜,剪除男子发辫,劝禁女子缠足,严禁鸦片,禁止赌博。

教育方面 提倡男女同校,废止小学读经等。

历法 1912年为民国元年,改用公历

一、中华民国的建立

5.改革措施——对外

临时政府成立以后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。

满清时代辱国之举措与排外之心理,务一洗而去之;与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同。

——孙中山《临时大总统宣言书》

你怎样看待南京临时政府的外交政策?

南京临时政府想通过承认外国在华的一切特权,保证帝国主义在华利益,来换取帝国主义的支持和承认,这暴露了资产阶级的软弱性和妥协性,是在险恶的国际环境和纷乱的国内政治条件下的无奈之举。

一、中华民国的建立

①武昌起义之后,清政府依旧巍然挺立,为通过和平的方式实现共和,湖北军政府与清政府内阁总理大臣袁世凯进行了交涉。

袁世凯(1859年-1916年),中国近代史上著名的政治家、军事家,北洋军阀领袖。河南项城人,故人称“袁项城”。

袁世凯早年发迹于朝鲜,归国后在天津小站训练新军。清末新政期间积极推动近代化改革,是大地主,大买办资产阶级的政治代表。在辛亥革命前的十几年中,他以叛卖维新派而获得慈禧的信任,以血腥镇压义和团和出卖主权而博得帝国主义的欢心,一直是清政府和帝国主义所倚重的人物。辛亥革命期间逼清帝溥仪退位,以和平的方式推翻清朝,成为中华民国临时大总统,建立起北洋军阀的独裁统治。

1.背景:

二.袁世凯窃取革命果实

二.袁世凯窃取革命果实

②南京临时政府成立后,孙中山也曾表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,他即行辞职,并推举袁世凯继任临时大总统。

1859:袁世凯出生于河南,一个官宦家庭。

1895:受李鸿章赏识,在天津小站训练新军。

1898:出卖维新派有功,而获得慈禧的信任。

1901:出任北洋大臣,编练“北洋军”手握实权。

1911.12.7:出任议和全权大臣,

派唐绍仪与南方代表伍廷芳和谈。

1911.12.29:孙中山当选临时大总统。

反清独立区

南北和谈

内阁总理大臣

左右施压

两面渔利

没有革命军,无法逼清廷就范;

没有连下武汉两镇的战绩,

无法迫革命党和谈。

1911.11:出任内阁总理大臣,京畿各军归其节制。

二.袁世凯窃取革命果实

被迫重用

支持

军事威胁

外交孤立

经济封锁

军事进攻

政治欺骗

施 压

妥协退让

逼宫

外国列强

革命党人

立宪派和旧官僚

清政府

孙中山不得不让位给袁世凯

2.临时政府成立前后形势

野心家

独裁者

卖国贼

二.袁世凯窃取革命果实

3.过程

1912.2.12

1912.2.13

1912.2.15

1912.4.1

1912.3.10

清宣统帝

下诏退位

标志两千多年的封建君主专制结束

孙中山提出辞职,推荐袁世凯继任临时大总统

思考:

孙中山采取过哪些方式试图限制袁世凯的权力?

为了限制袁世凯的权力:

①临时政府设在南京;

②临时大总统到南京任职;

③颁布《中华民国临时约法》

选举袁世凯为临时大总统

袁世凯在北京就任临时大总统

1912.3.11

③颁布

《中华民国临时约法》

孙中山正式解职,临时政府迁往北京

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。北洋军阀统治开始。

中华民国和南京临时政府的概念区分

1912—1949年中国的国家名称,分为南京临时政府时期、北洋政府时期、南京国民政府时期三个历史时期。

南京临时政府

特指1912年1月1日孙中山在南京建立的,具有资产阶级民主共和性质的中央政权。(标志着中华民国的诞生)

中华民国

南京国民政府

北洋政府

南京临时政府

1912年1月

1912年4月

1927年

1949年

二.袁世凯窃取革命果实

据材料,说说袁世凯为何能窃取辛亥革命的果实?

立宪派和旧官僚支持

资产阶级软弱性和妥协性

袁世凯假意赞成共和

帝国主义支持袁世凯

袁世凯军事力量强大

袁世凯善谋权术

根本原因:中国是半殖民地半封建社会,资本主义发展不充分

二.袁世凯窃取革命果实

1.颁布

1912年3月11日,孙中山以临时大总统的名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

《中华民国临时约法》制定现场

三、《中华民国临时约法》

三、《中华民国临时约法》

中华民国的主权属于全体国民;

国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;

国民有人身、居住、言论、出版、集会、结社、宗教信仰以及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;

参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任,司法独立等。

主权在民

平等自由

三权分立

主权在民

平等自由

三权分立

有效地防止专制独裁

2.主要内容

3.评价

① 性质:

肯定了资产阶级民主共和制

度和民主自由原则,是辛亥

革命的重要成果。

中国历史上第一部具有资产阶

级共和国宪法性质重要文件。

②积极性:

在当时的历史条件下难有实

际的约束效力。

③局限性:

三、《中华民国临时约法》

《中华民国临时约法》制定现场

《中华民国临时约法》颁发现场

“中国不是早就被称为长期完全停滞的国家的典型吗?但是现在中国的政治生活沸腾起来了,社会运动和民主主义高潮正在汹涌澎湃地发展。”——1913年列宁《亚洲的觉醒》

“革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,宋庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。”——鲁迅

评价:辛亥革命既是一次成功的革命;也是一次失败的革命

功绩

①辛亥革命推翻了清朝统治,结束了封建帝制,创立了中华民国。

②解放了人民思想,使民主共和的观念深入人心。

局限

①辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取。

②没有完成反帝反封建的革命任务,没有改变中国半殖民地半封建的社会性质。

三、《中华民国临时约法》

课

后

活

动

小组讨论,

说说辛亥革命的遗憾

革命的胜利果实被窃取;

没有改变中国两半的社会性质;

没有实现民族独立,人民解放的历史任务……

参照教材P45

本课小结

清帝退位:1912年2月12日

孙中山解除临时大总统职务

袁世凯就任临时大总统

中华民国的创建

时间:1912年1月1日

中华民国的建立

袁世凯窃取革命成果

《中华民国临时约法》

颁布时间:1912年3月11日

内容:主权在民、自由平等、三权分立

意义:中国历史上第一部资产阶级共和国宪法性质的重要文件

选大总统;定都南京,改用农历等

课堂练习

1.1912年1月1日,在一片“共和万岁”的欢呼声中,举行了隆重的临时大总统就职典礼,孙中山宣读了《大总统誓词》。这一事件宣告了( )

A.革命在武汉三镇取得胜利

B.中华民国临时政府成立

C.袁世凯窃取革命果实失败

D.五四运动直接目标实现

B

课堂练习

2.读下面两幅图,两幅图反映出近代中国历史发展的基本趋势是( )

A.从屈辱走向独立 B.从封闭走向开放

C.从专制走向民主 D.从落后走向富强

C

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹