新人教版高中历史必修三第七单元 现代中国的科技、教育和文学艺术 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宜春市宜丰县)【解析版,含答案】

文档属性

| 名称 | 新人教版高中历史必修三第七单元 现代中国的科技、教育和文学艺术 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宜春市宜丰县)【解析版,含答案】 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 733.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-24 14:23:36 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题

1.某兴趣小组以“新中国科技世界之最”为课题,开展研究,收集到以下资

料,其中最适合入选的是

A.中国第一颗原子弹 B.中国第一颗人造地球卫星

C.“神舟”五号载人航天 D.“南优2号”杂交水稻

2.温家宝总理做客中国政府网时,与网民就教育、医疗、就业、金融危机、反腐等各个关系国计民生的内容进行了在线交流。总理提出“政府也需要问政于民、问计于民。”关于这一现象,下列描述正确的是( )

①网络改变了人们的交流方式 ②网络成为群众参政议政的重要形式

③网络成为推进民主发展的渠道之一 ④网络民主已经成为主流民主形式

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④

3.1956年国家制定了科技发展的远景规划。当时列入重点发展的项目主要有( )

①航天技术 ②电子计算机技术 ③火箭和导弹技术 ④原子能技术

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.粉碎“四人帮”后,发展高等教育的第一个举措是( )

A.新时期教育方针的确定

B.教育大革命

C.邓小平提出“三个面向”的方针

D.恢复统一高考招生制度

5.有人说,袁隆平鼓起了中国人的“米袋子”,王乐义(山东寿光人,农民科技致富带头人)丰富了全国人民的:“菜篮子”。这主要说明农业科技有利于:

A.提高蔬菜产量 B.增加农民收入 C.提高粮食产量 D. 促进农村经济发展

6.标志着我国进入太空新时代的科技成就是( )

A.中近程运载火箭发射成功 B.“东方红一I”号人造卫星升空

C.返回式遥感卫星的发射 D.“神舟”五号载人飞船发射成功

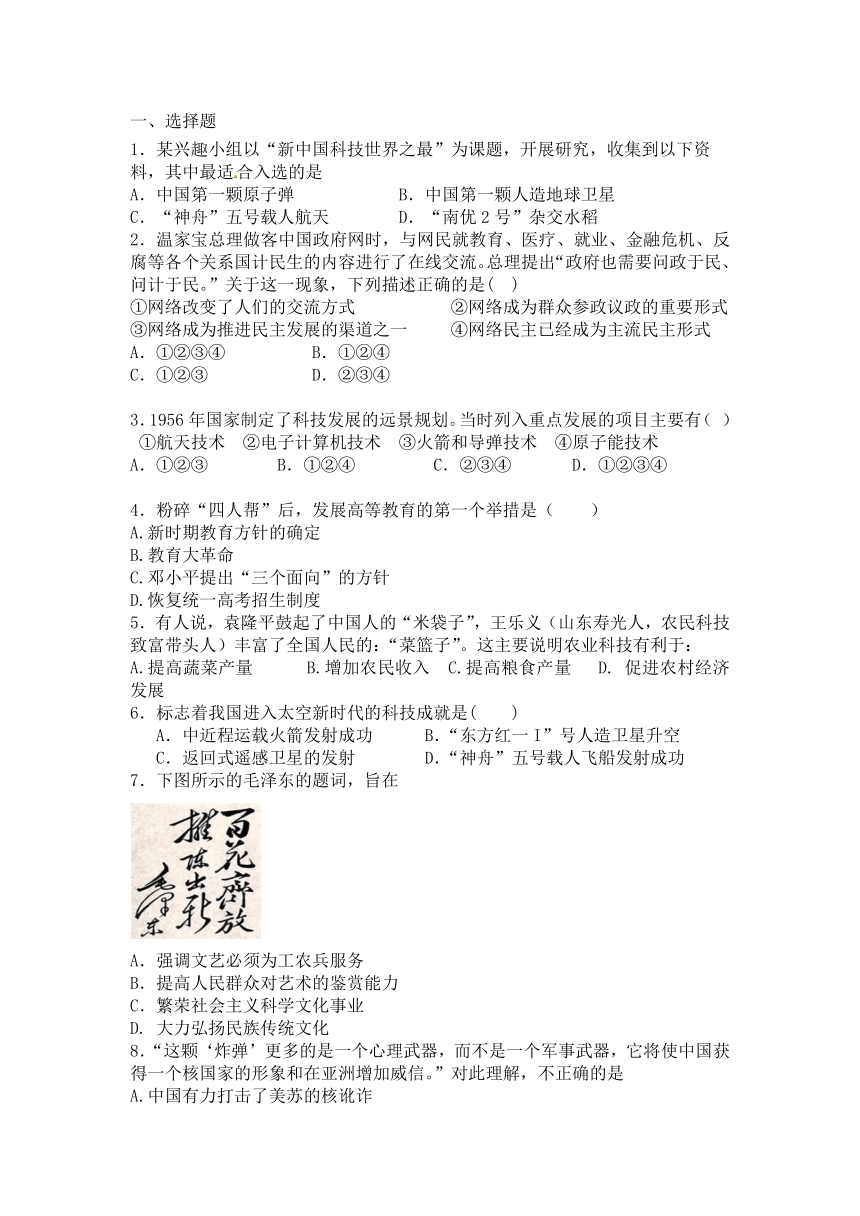

7.下图所示的毛泽东的题词,旨在

A.强调文艺必须为工农兵服务

B.提高人民群众对艺术的鉴赏能力

C.繁荣社会主义科学文化事业

D. 大力弘扬民族传统文化

8.“这颗‘炸弹’更多的是一个心理武器,而不是一个军事武器,它将使中国获得一个核国家的形象和在亚洲增加威信。”对此理解,不正确的是

A.中国有力打击了美苏的核讹诈

B.中国从此迈入了核国家的行列

C.中国提高了在亚洲的影响力

D.世界政治格局平衡因此而打破

9.标志着中国进入航天时代的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功

B. “东方红”I号发射成功

C. “神舟”号飞船进太空

D. “远望”I号航天测量船建成使用

10.该作品问世时,正值中国的

A.文革后期民众逐步觉醒B.拨乱反正成为时代呼声

C.徘徊前进寻找新的方向D.对外开放正向内地深入

11.新中国成立以来,我国科学技术取得了举世瞩目的伟大成就。下列各项新中国科技成就符合 “世界之最”的是( )

A. 中国第一颗原子弹

B. 中国第一颗人造地球卫星

C.人工合成结晶牛胰岛素

D. “神舟5号”载人航天飞船

12.口号和方针反映了时代特征。下列口号、方针在新中国成立初期提出的是

A.“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气”

B.“文艺为人民服务、为社会主义服务”

C.“百花齐放,百家争鸣 ”

D.“弘扬主旋律,提倡多样化”

13.1956年5月26日,中共中央宣传部部长陆定一在讲话中指出:“在某一医学上、生物学或其他自然科学学说上,贴上什么‘封建’‘资本主义’‘社会主义’‘无产阶级’‘资产阶级’之类的阶级标签,……就是错误的。”“(创作的题材)只许写工农兵题材,只许写新社会,只许写新人物等等,这种限制是不对的。”该讲话

A.反映了科学文化工作政治化的方向

B.体现了“双百”方针的精神

C.打破了“以阶级斗争为纲”的束缚

D.促使“科教兴国”战略的提出

14.中国航天之父钱学森逝世,他对中国航天军事科技最主要的贡献就是“两弹一星”, “两弹一星”研制成功,对当时中国最主要的现实意义是

A.证明了社会主义制度的优越性 B.增强了中国的国防实力

C.促进了世界的和平与发展 D.中国科技水平世界领先

15.张艺谋的电影《我的父亲母亲》里有关于农村小学的场景,在“现实”中,教室黑板上方悬挂的是国旗,在“回忆”(文革时期)中,教室黑板上方悬挂的应该是( )

A.马克思像 B.五星红旗 C.毛泽东像 D.孔子像

二、非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 宋神宗时期整顿太学,创立三舍法,即将太学分为上、内、外三舍,学生入学后先编入外舍学习,定期试其行艺,优者依次升入内舍及上舍。外舍生每年升舍考试,考试合格,尚不能直接升舍,还要参考平时的操行及学业成绩,凡列入一、二等者,才能升入内舍学习。内舍进行升舍考试,若成绩达到优平二等,再参考平时成绩及操行,才能升入上舍学习。上舍生学习两年,期满进行毕业考试,由政府派员主考,学官不得参与。成绩评定分为上、中、下三等,“上等以官,中等免礼部试,下等免解试”。后来,武学、算学及地方官学等,大都仿照太学三舍法,考试、升补,悉如太学。

——摘编自苗春德《宋代教育》

材料二 1932年,国民政府公布《中小学毕业会考暂行规定》,引起了极大的争论。教育部长朱家骅说:会考“可以检查一般学生程度是否提高”,“会考制度,并非用以使任何学识突出之学生得一荣誉,实为考查学校成绩之另一方法”。陶行知说:“学生是学会考。教员是教人会考……会考所要的必须教。会考所不要的,不必教,甚而至于必不教”, “在学生们赶考的时候……把中华民族的前途赶跑了”。还有人著文说太死知识不合教育原理,不利学生健康。1936年,教育部令各省教育厅、局,将原依学生会考成绩计算学校成绩办法改为仅发表参加会考学校名单,重申对毕业学生之操行及体育成绩,各校应严加考核。

——摘编自高奇《中国教育史研究·现代分卷》

材料三 美国的政治制度赋予了各州教育行政自主权,美国长期以来没有统一的高等学校招生考试。各高校入学考试内容千差万别,中学无法适应。在这种情况下,1926年,美国大学入学考试委员会推出了学业性向测验(SAT),测试学生的潜在学习能力。1950年,林奎斯特教授认为SAT不利于引导学生在高中阶段认真学习,他另起炉灶,创立了美国高校测验(ACT),考查学生接受中学教育后所达到的水平。1960年,ACT正式作为一种美国大学入学考试被高校使用。当今,SAT和ACT是美国最重要的两种高等学校入学考试。

——摘编自康乃美等《中外考试比较》

(1)根据材料一,归纳三舍法在考试制度方面的主要特点。(6分)分析三舍法对宋代学校教育的影响。(4分)

(2)根据材料二,回答国民政府公布会考规定所引起的争论的焦点是什么,(2分)概括争论双方的理由,(4分)争论的结果如何?(2分)

(3)根据材料三,分别说明SAT和ACT设立的初衷,(4分)指出二者的主要区别。(4分)结合所学知识,美国“长期以来没有统一的高等学校招生考试”是由其什么政治制度决定的?(2分)

(4)结合以上材料,请自选一个角度,谈谈你对当前我国教育考试改革的认识。(2分)

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1949年。新中国成立时我国约有人口5.5亿,那时的文盲率高达80%。 ……1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动。……1958年2月,教育部、团中央、全国总工会、全国妇联和全国扫除文盲协会召开扫盲先进单位代表会。一个群众性的扫盲高潮很快形成。……据统计,从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。

材料二 1946年中国高等教育工科学生仅为l8.9%,1952年达到35. 4%,为各科学生数第一位。1953年工科新生数占招生总数的42.86%。1955年全国高等学校设置专业249种,其中工科专业137种,占全部专业的55. 2%。1953 - 1957年五年招新生56.18万人,毕业26.9万人,这充分体现了当时“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向。

——宋恩荣《当代中国教育史论》

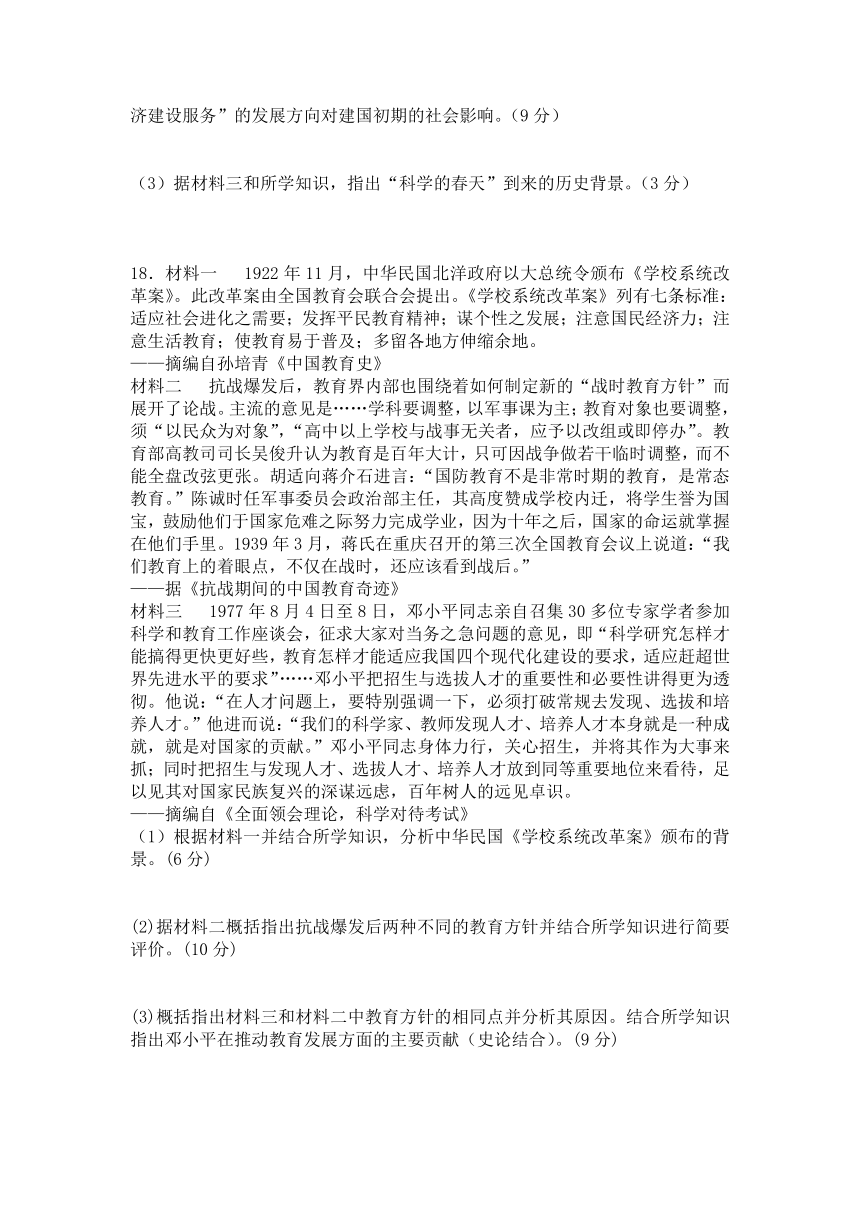

材料三 为庆祝全国科学会套的胜利召开.1978年3月l8日发行《全国科学大会》纪念邮票一套,共三枚。上图中自左至右为:第一枚,科学的春天;第二枚,向四个现代化进军;第三枚,努力攀登科学高峰。

(1)据材料一和图1、图2,归纳新中国初期扫盲运动的特点。并结合所学知识,简要评述其作用。(9分)

(2)据材料二归纳建国初期我国高等教育的基本状况,并分析“教育建设为经济建设服务”的发展方向对建国初期的社会影响。(9分)

(3)据材料三和所学知识,指出“科学的春天”到来的历史背景。(3分)

18.材料一 1922年11月,中华民国北洋政府以大总统令颁布《学校系统改革案》。此改革案由全国教育会联合会提出。《学校系统改革案》列有七条标准:适应社会进化之需要;发挥平民教育精神;谋个性之发展;注意国民经济力;注意生活教育;使教育易于普及;多留各地方伸缩余地。

——摘编自孙培青《中国教育史》

材料二 抗战爆发后,教育界内部也围绕着如何制定新的“战时教育方针”而展开了论战。主流的意见是……学科要调整,以军事课为主;教育对象也要调整,须“以民众为对象”,“高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”。教育部高教司司长吴俊升认为教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张。胡适向蒋介石进言:“国防教育不是非常时期的教育,是常态教育。”陈诚时任军事委员会政治部主任,其高度赞成学校内迁,将学生誉为国宝,鼓励他们于国家危难之际努力完成学业,因为十年之后,国家的命运就掌握在他们手里。1939年3月,蒋氏在重庆召开的第三次全国教育会议上说道:“我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应该看到战后。”

——据《抗战期间的中国教育奇迹》

材料三 1977年8月4日至8日,邓小平同志亲自召集30多位专家学者参加科学和教育工作座谈会,征求大家对当务之急问题的意见,即“科学研究怎样才能搞得更快更好些,教育怎样才能适应我国四个现代化建设的要求,适应赶超世界先进水平的要求”……邓小平把招生与选拔人才的重要性和必要性讲得更为透彻。他说:“在人才问题上,要特别强调一下,必须打破常规去发现、选拔和培养人才。”他进而说:“我们的科学家、教师发现人才、培养人才本身就是一种成就,就是对国家的贡献。”邓小平同志身体力行,关心招生,并将其作为大事来抓;同时把招生与发现人才、选拔人才、培养人才放到同等重要地位来看待,足以见其对国家民族复兴的深谋远虑,百年树人的远见卓识。

——摘编自《全面领会理论,科学对待考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华民国《学校系统改革案》颁布的背景。(6分)

(2)据材料二概括指出抗战爆发后两种不同的教育方针并结合所学知识进行简要评价。(10分)

(3)概括指出材料三和材料二中教育方针的相同点并分析其原因。结合所学知识指出邓小平在推动教育发展方面的主要贡献(史论结合)。(9分)

19.经济、政治发展影响、决定着文化的发展;先进健康的文化促进社会政治、经济的发展,落后腐朽的文化阻碍社会的进步与发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家的思想,……因其目的是“卫道”,表示其文化的保守性格,……他们的思想,……将人欲与天理对立,抹杀个人私利观,替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——黄仁宇著《现代中国的历程》

(1)据材料一,理学对儒家思想有哪些新发展?(4分)这些发展对中国社会有什么影响?(2分)

材料二 清朝学者赵翼的《陔余丛考》,对历代正史中受儒家伦理熏陶而累世同居的、并受政府褒奖的孝义之家的代表人物进行统计,以宋朝的人数最多。

——樊树志著《国史十六讲》

宋代士绅阶层人数增多,常常通过教育进行规训,以家规、家礼、族规、乡约之类的规定,通过童蒙读物的传播,甚至通过祭祀以及仪式中常常有的娱乐性戏曲、说唱,把上层人士的知识、思想与信仰,广泛地传递到了民众之中……

——葛兆光著《中国思想史》

(2)据材料二,宋朝时期怎样推动理学思想逐步深入到古代中国社会各地区、各阶层的?(3分)

材料三 纵观人类经济社会发展史,可以发现,任何技术进步和制度创新背后都有深厚的文化支撑,技术和制度只是文化土壤上长出的智慧之果。(古代)中国高度重视和发展了领先世界的农耕文明,也创造了雄视天下的文化繁荣和经济积累。当西方国家借文艺复兴、启蒙运动推动工业革命而逐渐崛起时,中国因文化的保守和落后,错失了两次产业革命的机遇。30多年前开始的改革开放,也肇始于思想和文化的解放,带动了制度的变革,促进了科技的进步,让中国抓住了第三次产业革命的机遇,从而实现了工业的崛起和经济的腾飞,进一步印证了文化的力量。 ——《“文化兴国”战略与中华民族复兴》

(3)据材料三,说明中国实施“文化兴国”的理由是什么(2分)?你认为当今中国已具备了哪些文化兴国的条件(2分)?

参考答案

1.D

【解析】略

2.C

试题分析:本题主要考查学生解读材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,并作出准确判断的能力。根据题干材料信息,本题实际上考查第三次科技革命相关内容。结合所学知识,解读题干材料,本题是组合型选择题,适用于排除法解答。众所周知,网络民主重要,值得推崇,但表述“已经成为主流民主形式”,这显然是扩大了网络的舆论监督等积极作用,④表述片面,不正确,故,排除含④的选项。①②③项表述客观,正确。综上,故,正确答案选C。

3.C

【解析】航天技术是以后的目标,当时没有列入。

4.D

【解析】注意题干中的限定“发展高等教育的第一个”,不难选出是1977年恢复统一高考招生制度。

5.D

试题分析:分析选项,A和C都没有全面概括题干现象,排除A和C。题干描述袁隆平和王乐义科技带头影响时都是从全国人民的角度阐述的,不单纯是才农民角度阐述,所以B说法错误,答案为D。

6.D

【解析】D项标志着我国进入太空新时代。

7.C

试题分析:本题主要考查学生对图片信息的有效获取能力。从图片可以获得的有效信息:毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”的双百方针,根据所学知识可知,双百方针是为了繁荣社会主义科学文化知识。所以答案选C。

8.D

试题分析:本题考查原子弹爆炸成功的影响,结合所学可以得出中国有力打击了美苏的核讹诈、中国从此迈入了核国家的行列、中国提高了在亚洲的影响力,但并没有改变现有的世界格局,所以答案选D。

9.B

【解析】略

10.B

试题分析:题干材料时间是“1979年”。1978年底中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现党的政治路线的拨乱反正,B项符合史实;文革结束是在1976年,此后中国又经过了两年“徘徊”时期(1976-1978),我国的对外开放开始于1980年,A、C、D均与材料时间不符。

11.C

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,1965年9月,中国学者首先在世界上成功地实现了人工合成具有天然生物活力的蛋白质——结晶牛胰岛素,结晶牛胰岛素的人工合成是新中国第一个居世界领先水平的基础理论研究成果,所以综上所述本题答案只能是C。

12.C

试题分析:本题考查新中国文艺事业的发展。A选型是习近平总书记对文艺方面提出要求;B选项是文革结束后,邓小平提出的“二位方向”;C选项是建国初期毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出的“双百方针”;D选项是胡锦涛总书记针对“双百方针”和“二为方向”提出的文艺方针。因此符合题意的是C选项。

13.B

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,关键词是“医学上、生物学或其他自然科学学说”可见是学术上,“贴…标签是错误”可见不允许扣帽子,体现双百方针。恰恰与1956年党中央提出双百方针时间上一致。A、C、D三项时间不符。故选B项。

14.B

试题分析:此题要从两弹一星研制的大背景出发来考虑,当时中国面临帝国主义的军事威胁,所以两弹一星的研制是为了增强中国的国防实力,故此题应选B项。

15.C

【解析】根据题目中的信息,在文革时期毛泽东当时在中国具有很大的影响,所以悬挂的是他的像,C正确,BDA错误。

16.(1)升舍实行定期考试且与平时成绩及操行考核结合;毕业考试实行教考分离;毕业考试成绩等级与官员选拔直接挂钩。有利于更好地培养和选拔人才;有助于完善学校教育管理制度。

(2)会考的利弊。认为有利者:可以检查学生学;考查学校办学业绩。认为有弊者:是应试教育,不利国家发展;不合教育原理,不利学生健康。教育部对会考办法作出调整。

(3)SAT是为了让中学更好地适应高校入学考试,ACT是为了更好地引导学生高中阶段的学习;SAT侧重考查学生的潜在学习能力,ACT侧重考查学生的中学学业水平。联邦制。

(4)略

试题解析:本题以教育改革为切入点,全面考查学生调动和运用知识、阐释和说明历史现象的能力。第(1)问,第一小问抓住材料一的关键句“升舍考试……还要参考平时的操行及学业成绩”“政府派员主考,学官不得参与”“成绩评定分为上、中、下三等”概括得出答案;第二小问从学校管理、人才选拔方面来分析。

第(2)问,第一小问根据材料二可知是利弊之争;第二小问根据材料二归纳双方理由;从材料二1936年教育部所作的调整归纳结果。

第(3)问,根据材料三信息“学业性向测验(SAT),测试学生的潜在学习能力”“考查学生接受中学教育后所达到的水平……被高校使用”归纳二者的目的和主要区别;政治制度可根据材料三“赋予了各州教育行政自主权”分析得出。

第(4)问围绕考试改革,言之成理即可。如:废除一考定终身的高考制度。现行高考制度不能更全面地检测学生的学业水平和能力,不能反映学生的道德品质和思想素质等;借鉴宋代三舍法的经验,升学考试与平时成绩和操行相结合,有助于选拔适应社会发展所需要的人才。

17.

18.(1)背景:新文化运动冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到解放;五四爱国运动,促进了中国人民的民族觉醒;中国民族资本主义的发展;北洋军阀政府的重视;受“西学”影响。(6分,答出3点即可)

(2)教育方针:教育应服务于抗战的军事需要;教育应着眼于国家长远发展的需要。(4分)。

评价:第一种观点着眼于抗战时期的军事需要,具有鲜明的民族主义特点,有合理性,具有强大的民意基础,但是没有考虑国家的长远发展。(2分)第二种观点更为理性,以国家的现代化发展为教育发展的目标;(2分)这一观点后来为国民政府所采纳,推动了抗战时期教育的发展。(2分)

(3)相同点:教育为现代化(近代化)服务。(2分)原因:现代化(近代化)的时代潮流;决策者开阔的教育视野和长远的教育眼光;民族复兴的需要。(3分)

贡献:1977年恢复高考,为现代化建设培养了人才,也有利于社会公正秩序的重建;1983年提出三个面向的教育方针,符合全球化和现代化的时代潮流,推动了教育改革的进行;l986年推动《义务教育法》的制定和通过,使义务教育有法可依;20世纪90年代科教兴国战略提出,明确了教育发展的目标。(4分,答出两点即可,但必须说明该措施的意义。)

试题分析:(1)注意材料一中时间“1922年”,结合所学知识,从政治、经济、思想文化、外部因素等角度分析,如思想文化上新文化运动使人们的思想得到解放;政治上五四运动促进了中国人民的民族觉醒;经济上中国民族资本主义得到进一步发展;外部因素方面受“西学东渐”影响。

(2)第一小问根据材料二信息“学科要调整,以军事课为主;教育对象也要调整,须以民众为对象” “高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”、“教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张” “我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应该看到战后。”进行分析概括。第二小问注意辨证的评价,如第一种观点着眼于抗战时期的军事需要,但是没有考虑国家的长远发展;与之相比,第二种观点更为理性。

(3)第一小问根据材料三信息“教育怎样才能适应我国四个现代化建设的要求,适应赶超世界先进水平的要求”,再对照材料二中教育方针,分析相同点。第二小问根据材料三信息“足以见其对国家民族复兴的深谋远虑,百年树人的远见卓识”,再结合改革开放和现代化建设的背景回答。第三小问根据相关史实回答邓小平在推动教育发展方面的主要贡献,注意史论结合。

19.(1) 发展:将伦理、物理、心理之理混同,以一切知识去证实儒家伦理道德 ;(2分)对立天理与人欲,抹杀个人私利观,以卫道为目的,文化性格保守。( 2分)

影响:为皇权专制张本,以道德代替法律,影响中国近代法制化建设。 (2分)

(2) 政府褒奖;士绅阶层的推动;通过教育推动;通过家规、乡约,童蒙读物,娱乐性的戏曲、说唱等形式进行普及(任意3点给3分)

(3)理由:人类历史发展过程中,任何技术进步、制度创新背后都有深厚的文化支撑 (2分)

条件:五千年中华民族文化提供的精神素材和物质积累; 30余年的改革开放提供了坚实的经济保障和技术支撑; 中国经济转型、国民消费升级,提供了巨大的市场空间。(每点1分,任意2点给2分)

【解析】略

1.某兴趣小组以“新中国科技世界之最”为课题,开展研究,收集到以下资

料,其中最适合入选的是

A.中国第一颗原子弹 B.中国第一颗人造地球卫星

C.“神舟”五号载人航天 D.“南优2号”杂交水稻

2.温家宝总理做客中国政府网时,与网民就教育、医疗、就业、金融危机、反腐等各个关系国计民生的内容进行了在线交流。总理提出“政府也需要问政于民、问计于民。”关于这一现象,下列描述正确的是( )

①网络改变了人们的交流方式 ②网络成为群众参政议政的重要形式

③网络成为推进民主发展的渠道之一 ④网络民主已经成为主流民主形式

A.①②③④ B.①②④

C.①②③ D.②③④

3.1956年国家制定了科技发展的远景规划。当时列入重点发展的项目主要有( )

①航天技术 ②电子计算机技术 ③火箭和导弹技术 ④原子能技术

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.粉碎“四人帮”后,发展高等教育的第一个举措是( )

A.新时期教育方针的确定

B.教育大革命

C.邓小平提出“三个面向”的方针

D.恢复统一高考招生制度

5.有人说,袁隆平鼓起了中国人的“米袋子”,王乐义(山东寿光人,农民科技致富带头人)丰富了全国人民的:“菜篮子”。这主要说明农业科技有利于:

A.提高蔬菜产量 B.增加农民收入 C.提高粮食产量 D. 促进农村经济发展

6.标志着我国进入太空新时代的科技成就是( )

A.中近程运载火箭发射成功 B.“东方红一I”号人造卫星升空

C.返回式遥感卫星的发射 D.“神舟”五号载人飞船发射成功

7.下图所示的毛泽东的题词,旨在

A.强调文艺必须为工农兵服务

B.提高人民群众对艺术的鉴赏能力

C.繁荣社会主义科学文化事业

D. 大力弘扬民族传统文化

8.“这颗‘炸弹’更多的是一个心理武器,而不是一个军事武器,它将使中国获得一个核国家的形象和在亚洲增加威信。”对此理解,不正确的是

A.中国有力打击了美苏的核讹诈

B.中国从此迈入了核国家的行列

C.中国提高了在亚洲的影响力

D.世界政治格局平衡因此而打破

9.标志着中国进入航天时代的事件是

A. 第一颗原子弹爆炸成功

B. “东方红”I号发射成功

C. “神舟”号飞船进太空

D. “远望”I号航天测量船建成使用

10.该作品问世时,正值中国的

A.文革后期民众逐步觉醒B.拨乱反正成为时代呼声

C.徘徊前进寻找新的方向D.对外开放正向内地深入

11.新中国成立以来,我国科学技术取得了举世瞩目的伟大成就。下列各项新中国科技成就符合 “世界之最”的是( )

A. 中国第一颗原子弹

B. 中国第一颗人造地球卫星

C.人工合成结晶牛胰岛素

D. “神舟5号”载人航天飞船

12.口号和方针反映了时代特征。下列口号、方针在新中国成立初期提出的是

A.“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气”

B.“文艺为人民服务、为社会主义服务”

C.“百花齐放,百家争鸣 ”

D.“弘扬主旋律,提倡多样化”

13.1956年5月26日,中共中央宣传部部长陆定一在讲话中指出:“在某一医学上、生物学或其他自然科学学说上,贴上什么‘封建’‘资本主义’‘社会主义’‘无产阶级’‘资产阶级’之类的阶级标签,……就是错误的。”“(创作的题材)只许写工农兵题材,只许写新社会,只许写新人物等等,这种限制是不对的。”该讲话

A.反映了科学文化工作政治化的方向

B.体现了“双百”方针的精神

C.打破了“以阶级斗争为纲”的束缚

D.促使“科教兴国”战略的提出

14.中国航天之父钱学森逝世,他对中国航天军事科技最主要的贡献就是“两弹一星”, “两弹一星”研制成功,对当时中国最主要的现实意义是

A.证明了社会主义制度的优越性 B.增强了中国的国防实力

C.促进了世界的和平与发展 D.中国科技水平世界领先

15.张艺谋的电影《我的父亲母亲》里有关于农村小学的场景,在“现实”中,教室黑板上方悬挂的是国旗,在“回忆”(文革时期)中,教室黑板上方悬挂的应该是( )

A.马克思像 B.五星红旗 C.毛泽东像 D.孔子像

二、非选择题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 宋神宗时期整顿太学,创立三舍法,即将太学分为上、内、外三舍,学生入学后先编入外舍学习,定期试其行艺,优者依次升入内舍及上舍。外舍生每年升舍考试,考试合格,尚不能直接升舍,还要参考平时的操行及学业成绩,凡列入一、二等者,才能升入内舍学习。内舍进行升舍考试,若成绩达到优平二等,再参考平时成绩及操行,才能升入上舍学习。上舍生学习两年,期满进行毕业考试,由政府派员主考,学官不得参与。成绩评定分为上、中、下三等,“上等以官,中等免礼部试,下等免解试”。后来,武学、算学及地方官学等,大都仿照太学三舍法,考试、升补,悉如太学。

——摘编自苗春德《宋代教育》

材料二 1932年,国民政府公布《中小学毕业会考暂行规定》,引起了极大的争论。教育部长朱家骅说:会考“可以检查一般学生程度是否提高”,“会考制度,并非用以使任何学识突出之学生得一荣誉,实为考查学校成绩之另一方法”。陶行知说:“学生是学会考。教员是教人会考……会考所要的必须教。会考所不要的,不必教,甚而至于必不教”, “在学生们赶考的时候……把中华民族的前途赶跑了”。还有人著文说太死知识不合教育原理,不利学生健康。1936年,教育部令各省教育厅、局,将原依学生会考成绩计算学校成绩办法改为仅发表参加会考学校名单,重申对毕业学生之操行及体育成绩,各校应严加考核。

——摘编自高奇《中国教育史研究·现代分卷》

材料三 美国的政治制度赋予了各州教育行政自主权,美国长期以来没有统一的高等学校招生考试。各高校入学考试内容千差万别,中学无法适应。在这种情况下,1926年,美国大学入学考试委员会推出了学业性向测验(SAT),测试学生的潜在学习能力。1950年,林奎斯特教授认为SAT不利于引导学生在高中阶段认真学习,他另起炉灶,创立了美国高校测验(ACT),考查学生接受中学教育后所达到的水平。1960年,ACT正式作为一种美国大学入学考试被高校使用。当今,SAT和ACT是美国最重要的两种高等学校入学考试。

——摘编自康乃美等《中外考试比较》

(1)根据材料一,归纳三舍法在考试制度方面的主要特点。(6分)分析三舍法对宋代学校教育的影响。(4分)

(2)根据材料二,回答国民政府公布会考规定所引起的争论的焦点是什么,(2分)概括争论双方的理由,(4分)争论的结果如何?(2分)

(3)根据材料三,分别说明SAT和ACT设立的初衷,(4分)指出二者的主要区别。(4分)结合所学知识,美国“长期以来没有统一的高等学校招生考试”是由其什么政治制度决定的?(2分)

(4)结合以上材料,请自选一个角度,谈谈你对当前我国教育考试改革的认识。(2分)

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1949年。新中国成立时我国约有人口5.5亿,那时的文盲率高达80%。 ……1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动。……1958年2月,教育部、团中央、全国总工会、全国妇联和全国扫除文盲协会召开扫盲先进单位代表会。一个群众性的扫盲高潮很快形成。……据统计,从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。

材料二 1946年中国高等教育工科学生仅为l8.9%,1952年达到35. 4%,为各科学生数第一位。1953年工科新生数占招生总数的42.86%。1955年全国高等学校设置专业249种,其中工科专业137种,占全部专业的55. 2%。1953 - 1957年五年招新生56.18万人,毕业26.9万人,这充分体现了当时“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向。

——宋恩荣《当代中国教育史论》

材料三 为庆祝全国科学会套的胜利召开.1978年3月l8日发行《全国科学大会》纪念邮票一套,共三枚。上图中自左至右为:第一枚,科学的春天;第二枚,向四个现代化进军;第三枚,努力攀登科学高峰。

(1)据材料一和图1、图2,归纳新中国初期扫盲运动的特点。并结合所学知识,简要评述其作用。(9分)

(2)据材料二归纳建国初期我国高等教育的基本状况,并分析“教育建设为经济建设服务”的发展方向对建国初期的社会影响。(9分)

(3)据材料三和所学知识,指出“科学的春天”到来的历史背景。(3分)

18.材料一 1922年11月,中华民国北洋政府以大总统令颁布《学校系统改革案》。此改革案由全国教育会联合会提出。《学校系统改革案》列有七条标准:适应社会进化之需要;发挥平民教育精神;谋个性之发展;注意国民经济力;注意生活教育;使教育易于普及;多留各地方伸缩余地。

——摘编自孙培青《中国教育史》

材料二 抗战爆发后,教育界内部也围绕着如何制定新的“战时教育方针”而展开了论战。主流的意见是……学科要调整,以军事课为主;教育对象也要调整,须“以民众为对象”,“高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”。教育部高教司司长吴俊升认为教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张。胡适向蒋介石进言:“国防教育不是非常时期的教育,是常态教育。”陈诚时任军事委员会政治部主任,其高度赞成学校内迁,将学生誉为国宝,鼓励他们于国家危难之际努力完成学业,因为十年之后,国家的命运就掌握在他们手里。1939年3月,蒋氏在重庆召开的第三次全国教育会议上说道:“我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应该看到战后。”

——据《抗战期间的中国教育奇迹》

材料三 1977年8月4日至8日,邓小平同志亲自召集30多位专家学者参加科学和教育工作座谈会,征求大家对当务之急问题的意见,即“科学研究怎样才能搞得更快更好些,教育怎样才能适应我国四个现代化建设的要求,适应赶超世界先进水平的要求”……邓小平把招生与选拔人才的重要性和必要性讲得更为透彻。他说:“在人才问题上,要特别强调一下,必须打破常规去发现、选拔和培养人才。”他进而说:“我们的科学家、教师发现人才、培养人才本身就是一种成就,就是对国家的贡献。”邓小平同志身体力行,关心招生,并将其作为大事来抓;同时把招生与发现人才、选拔人才、培养人才放到同等重要地位来看待,足以见其对国家民族复兴的深谋远虑,百年树人的远见卓识。

——摘编自《全面领会理论,科学对待考试》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中华民国《学校系统改革案》颁布的背景。(6分)

(2)据材料二概括指出抗战爆发后两种不同的教育方针并结合所学知识进行简要评价。(10分)

(3)概括指出材料三和材料二中教育方针的相同点并分析其原因。结合所学知识指出邓小平在推动教育发展方面的主要贡献(史论结合)。(9分)

19.经济、政治发展影响、决定着文化的发展;先进健康的文化促进社会政治、经济的发展,落后腐朽的文化阻碍社会的进步与发展。阅读下列材料,回答问题。

材料一 理学将伦理之理与物理之理、心理之理混为一体。朱子的穷学问也不是以穷学问为目的,而是以宇宙事物去证实他心中的伦理和道德。理学家的思想,……因其目的是“卫道”,表示其文化的保守性格,……他们的思想,……将人欲与天理对立,抹杀个人私利观,替以后专制皇权加强张本,其影响所及,达几百年。今日中国民法未尽展开,仍有以道德观念代替法律的倾向,也不能与宋儒无关。

——黄仁宇著《现代中国的历程》

(1)据材料一,理学对儒家思想有哪些新发展?(4分)这些发展对中国社会有什么影响?(2分)

材料二 清朝学者赵翼的《陔余丛考》,对历代正史中受儒家伦理熏陶而累世同居的、并受政府褒奖的孝义之家的代表人物进行统计,以宋朝的人数最多。

——樊树志著《国史十六讲》

宋代士绅阶层人数增多,常常通过教育进行规训,以家规、家礼、族规、乡约之类的规定,通过童蒙读物的传播,甚至通过祭祀以及仪式中常常有的娱乐性戏曲、说唱,把上层人士的知识、思想与信仰,广泛地传递到了民众之中……

——葛兆光著《中国思想史》

(2)据材料二,宋朝时期怎样推动理学思想逐步深入到古代中国社会各地区、各阶层的?(3分)

材料三 纵观人类经济社会发展史,可以发现,任何技术进步和制度创新背后都有深厚的文化支撑,技术和制度只是文化土壤上长出的智慧之果。(古代)中国高度重视和发展了领先世界的农耕文明,也创造了雄视天下的文化繁荣和经济积累。当西方国家借文艺复兴、启蒙运动推动工业革命而逐渐崛起时,中国因文化的保守和落后,错失了两次产业革命的机遇。30多年前开始的改革开放,也肇始于思想和文化的解放,带动了制度的变革,促进了科技的进步,让中国抓住了第三次产业革命的机遇,从而实现了工业的崛起和经济的腾飞,进一步印证了文化的力量。 ——《“文化兴国”战略与中华民族复兴》

(3)据材料三,说明中国实施“文化兴国”的理由是什么(2分)?你认为当今中国已具备了哪些文化兴国的条件(2分)?

参考答案

1.D

【解析】略

2.C

试题分析:本题主要考查学生解读材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,并作出准确判断的能力。根据题干材料信息,本题实际上考查第三次科技革命相关内容。结合所学知识,解读题干材料,本题是组合型选择题,适用于排除法解答。众所周知,网络民主重要,值得推崇,但表述“已经成为主流民主形式”,这显然是扩大了网络的舆论监督等积极作用,④表述片面,不正确,故,排除含④的选项。①②③项表述客观,正确。综上,故,正确答案选C。

3.C

【解析】航天技术是以后的目标,当时没有列入。

4.D

【解析】注意题干中的限定“发展高等教育的第一个”,不难选出是1977年恢复统一高考招生制度。

5.D

试题分析:分析选项,A和C都没有全面概括题干现象,排除A和C。题干描述袁隆平和王乐义科技带头影响时都是从全国人民的角度阐述的,不单纯是才农民角度阐述,所以B说法错误,答案为D。

6.D

【解析】D项标志着我国进入太空新时代。

7.C

试题分析:本题主要考查学生对图片信息的有效获取能力。从图片可以获得的有效信息:毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”的双百方针,根据所学知识可知,双百方针是为了繁荣社会主义科学文化知识。所以答案选C。

8.D

试题分析:本题考查原子弹爆炸成功的影响,结合所学可以得出中国有力打击了美苏的核讹诈、中国从此迈入了核国家的行列、中国提高了在亚洲的影响力,但并没有改变现有的世界格局,所以答案选D。

9.B

【解析】略

10.B

试题分析:题干材料时间是“1979年”。1978年底中共十一届三中全会抛弃了“以阶级斗争为纲”的“左”倾错误方针,实现党的政治路线的拨乱反正,B项符合史实;文革结束是在1976年,此后中国又经过了两年“徘徊”时期(1976-1978),我国的对外开放开始于1980年,A、C、D均与材料时间不符。

11.C

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,1965年9月,中国学者首先在世界上成功地实现了人工合成具有天然生物活力的蛋白质——结晶牛胰岛素,结晶牛胰岛素的人工合成是新中国第一个居世界领先水平的基础理论研究成果,所以综上所述本题答案只能是C。

12.C

试题分析:本题考查新中国文艺事业的发展。A选型是习近平总书记对文艺方面提出要求;B选项是文革结束后,邓小平提出的“二位方向”;C选项是建国初期毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出的“双百方针”;D选项是胡锦涛总书记针对“双百方针”和“二为方向”提出的文艺方针。因此符合题意的是C选项。

13.B

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,关键词是“医学上、生物学或其他自然科学学说”可见是学术上,“贴…标签是错误”可见不允许扣帽子,体现双百方针。恰恰与1956年党中央提出双百方针时间上一致。A、C、D三项时间不符。故选B项。

14.B

试题分析:此题要从两弹一星研制的大背景出发来考虑,当时中国面临帝国主义的军事威胁,所以两弹一星的研制是为了增强中国的国防实力,故此题应选B项。

15.C

【解析】根据题目中的信息,在文革时期毛泽东当时在中国具有很大的影响,所以悬挂的是他的像,C正确,BDA错误。

16.(1)升舍实行定期考试且与平时成绩及操行考核结合;毕业考试实行教考分离;毕业考试成绩等级与官员选拔直接挂钩。有利于更好地培养和选拔人才;有助于完善学校教育管理制度。

(2)会考的利弊。认为有利者:可以检查学生学;考查学校办学业绩。认为有弊者:是应试教育,不利国家发展;不合教育原理,不利学生健康。教育部对会考办法作出调整。

(3)SAT是为了让中学更好地适应高校入学考试,ACT是为了更好地引导学生高中阶段的学习;SAT侧重考查学生的潜在学习能力,ACT侧重考查学生的中学学业水平。联邦制。

(4)略

试题解析:本题以教育改革为切入点,全面考查学生调动和运用知识、阐释和说明历史现象的能力。第(1)问,第一小问抓住材料一的关键句“升舍考试……还要参考平时的操行及学业成绩”“政府派员主考,学官不得参与”“成绩评定分为上、中、下三等”概括得出答案;第二小问从学校管理、人才选拔方面来分析。

第(2)问,第一小问根据材料二可知是利弊之争;第二小问根据材料二归纳双方理由;从材料二1936年教育部所作的调整归纳结果。

第(3)问,根据材料三信息“学业性向测验(SAT),测试学生的潜在学习能力”“考查学生接受中学教育后所达到的水平……被高校使用”归纳二者的目的和主要区别;政治制度可根据材料三“赋予了各州教育行政自主权”分析得出。

第(4)问围绕考试改革,言之成理即可。如:废除一考定终身的高考制度。现行高考制度不能更全面地检测学生的学业水平和能力,不能反映学生的道德品质和思想素质等;借鉴宋代三舍法的经验,升学考试与平时成绩和操行相结合,有助于选拔适应社会发展所需要的人才。

17.

18.(1)背景:新文化运动冲击了封建思想的统治地位,使人们的思想得到解放;五四爱国运动,促进了中国人民的民族觉醒;中国民族资本主义的发展;北洋军阀政府的重视;受“西学”影响。(6分,答出3点即可)

(2)教育方针:教育应服务于抗战的军事需要;教育应着眼于国家长远发展的需要。(4分)。

评价:第一种观点着眼于抗战时期的军事需要,具有鲜明的民族主义特点,有合理性,具有强大的民意基础,但是没有考虑国家的长远发展。(2分)第二种观点更为理性,以国家的现代化发展为教育发展的目标;(2分)这一观点后来为国民政府所采纳,推动了抗战时期教育的发展。(2分)

(3)相同点:教育为现代化(近代化)服务。(2分)原因:现代化(近代化)的时代潮流;决策者开阔的教育视野和长远的教育眼光;民族复兴的需要。(3分)

贡献:1977年恢复高考,为现代化建设培养了人才,也有利于社会公正秩序的重建;1983年提出三个面向的教育方针,符合全球化和现代化的时代潮流,推动了教育改革的进行;l986年推动《义务教育法》的制定和通过,使义务教育有法可依;20世纪90年代科教兴国战略提出,明确了教育发展的目标。(4分,答出两点即可,但必须说明该措施的意义。)

试题分析:(1)注意材料一中时间“1922年”,结合所学知识,从政治、经济、思想文化、外部因素等角度分析,如思想文化上新文化运动使人们的思想得到解放;政治上五四运动促进了中国人民的民族觉醒;经济上中国民族资本主义得到进一步发展;外部因素方面受“西学东渐”影响。

(2)第一小问根据材料二信息“学科要调整,以军事课为主;教育对象也要调整,须以民众为对象” “高中以上学校与战事无关者,应予以改组或即停办”、“教育是百年大计,只可因战争做若干临时调整,而不能全盘改弦更张” “我们教育上的着眼点,不仅在战时,还应该看到战后。”进行分析概括。第二小问注意辨证的评价,如第一种观点着眼于抗战时期的军事需要,但是没有考虑国家的长远发展;与之相比,第二种观点更为理性。

(3)第一小问根据材料三信息“教育怎样才能适应我国四个现代化建设的要求,适应赶超世界先进水平的要求”,再对照材料二中教育方针,分析相同点。第二小问根据材料三信息“足以见其对国家民族复兴的深谋远虑,百年树人的远见卓识”,再结合改革开放和现代化建设的背景回答。第三小问根据相关史实回答邓小平在推动教育发展方面的主要贡献,注意史论结合。

19.(1) 发展:将伦理、物理、心理之理混同,以一切知识去证实儒家伦理道德 ;(2分)对立天理与人欲,抹杀个人私利观,以卫道为目的,文化性格保守。( 2分)

影响:为皇权专制张本,以道德代替法律,影响中国近代法制化建设。 (2分)

(2) 政府褒奖;士绅阶层的推动;通过教育推动;通过家规、乡约,童蒙读物,娱乐性的戏曲、说唱等形式进行普及(任意3点给3分)

(3)理由:人类历史发展过程中,任何技术进步、制度创新背后都有深厚的文化支撑 (2分)

条件:五千年中华民族文化提供的精神素材和物质积累; 30余年的改革开放提供了坚实的经济保障和技术支撑; 中国经济转型、国民消费升级,提供了巨大的市场空间。(每点1分,任意2点给2分)

【解析】略

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术