新人教版高中历史必修二第八单元 世界经济的全球化趋势 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宜春市宜丰县)【解析版,含答案】

文档属性

| 名称 | 新人教版高中历史必修二第八单元 世界经济的全球化趋势 2015-2016学年能力提升检测试题(江西省宜春市宜丰县)【解析版,含答案】 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 143.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-24 14:39:33 | ||

图片预览

文档简介

一、选择题

1.某历史学习小组为探究“二战后资本主义世界经济体系的形成”查阅了大量的资料,其中符合这一探究主题的是

①布雷顿森林体系的建立 ②国际货币基金组织的建立

③《关税与贸易协定》签署 ④北美自由贸易区正式确立

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.在亚洲新兴市场经济国家订购价不到十美元一双的耐克鞋,在美国等国家的市场上竟然平均要卖到四五十美元。这一现象表明( )

A.国际分工体系的不平等 B.亚太经合组织发挥了作用

C.世贸组织受到美国控制 D.亚洲商人的市场信息滞后

3.在20世纪50-70年代,改革卓有成效并促进经济快发展的国家有:①日本②匈牙利③捷克斯洛伐克④波兰

A、①② B、①③ C、②③④ D、①③④

4.美国经济学家克鲁格曼认为:“全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元……以印刷品的价格换取石油。”造成这种现象的主要原因是( )

A.布雷顿森林体系建立 B.世界银行的成立

C.世界贸易组织的成立 D.第二次世界大战

5.据日本贸易振兴会统计,1996年全世界区域性经济合作和一体化组织共101个。其中1979年以前12个、1980年—1989年20个、1990年后69个。从区域分布来看,欧洲39个,南北美洲40个,亚洲6个,非洲8个,大洋洲1个,跨地区7个。由此不能看出世界区域性合作和一体化组织( )

A.地区分布不平衡 B.跨地区现象出现

C.90年代后增速加快 D.阻碍经济全球化

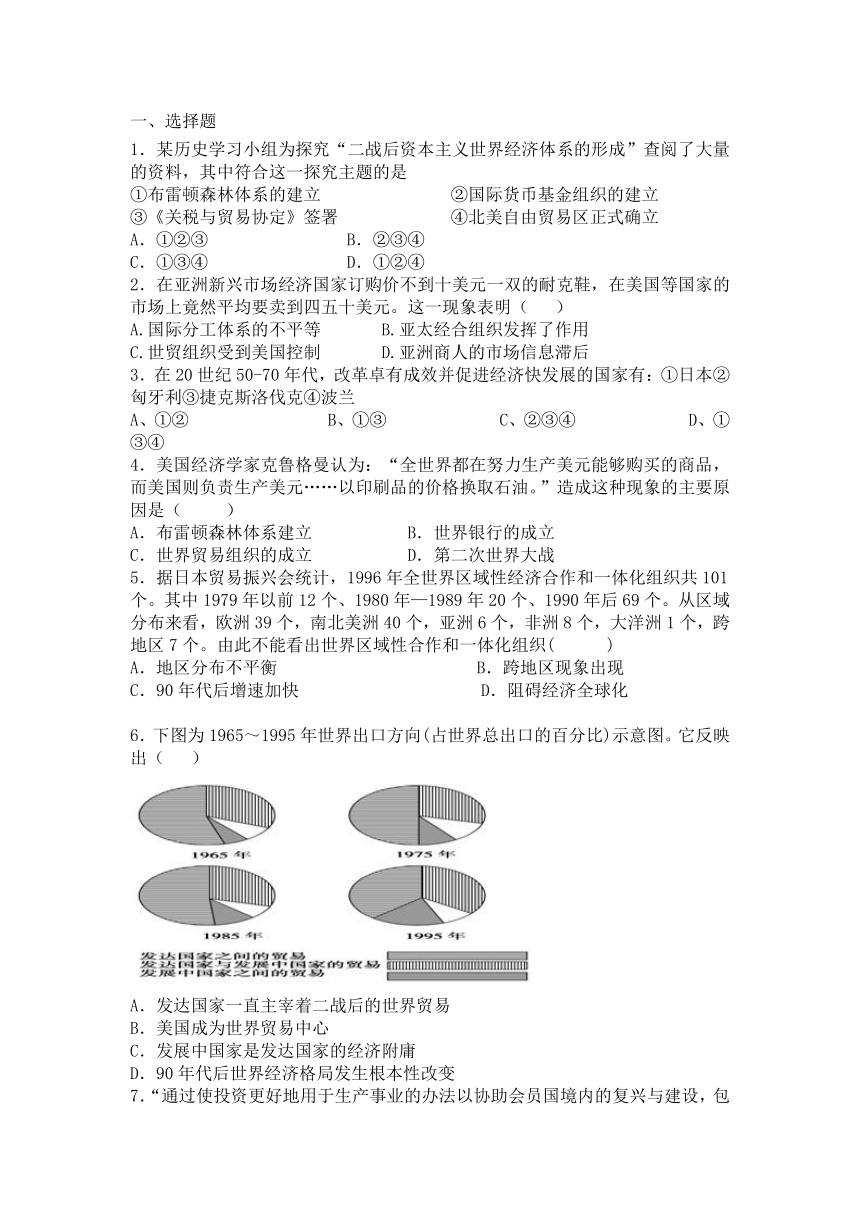

6.下图为1965~1995年世界出口方向(占世界总出口的百分比)示意图。它反映出( )

A.发达国家一直主宰着二战后的世界贸易

B.美国成为世界贸易中心

C.发展中国家是发达国家的经济附庸

D.90年代后世界经济格局发生根本性改变

7.“通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要,以及鼓励欠发达国家生产设施与资源的开发。”上述材料应出自

A、《欧洲联盟条约》 B、《布雷顿森林协定》

C、《罗马条约》 D、《关税与贸易总协定》

8.英国一家杂志评论说:“多年以来,我们都被一个精心的阴谋所操纵,目的是建立一个涵盖全欧的社会主义共和国。将有一个傀儡议会、一支欧盟军队、一种货币。联盟总统取代我们的立宪君主。降下大英米字旗,。升上那片有黄星的蓝色抹布。大家高唱‘一快乐颂’曲调,歌词的意思其实是‘永别了,不列颠!’”这段文字反映了英国对哪一趋势的消极态度?

A.经济全球化 B.欧洲一体化

C.世界多极化 D.贸易自由化

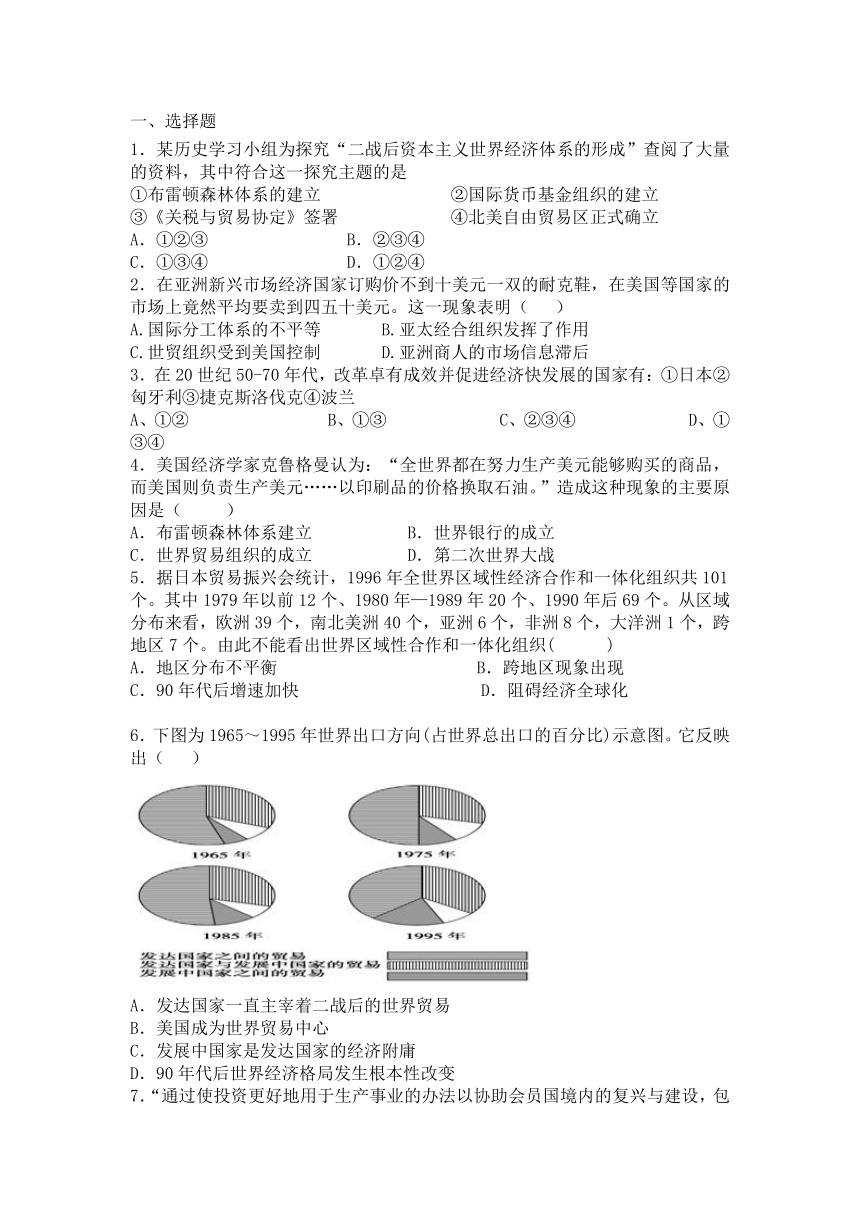

9.对图中所示时间轴解析正确的是

A.地理大发现是全球化的开端,世贸组织的建立是全球化的终点

B.经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势

C.完整的展示了资本主义发展的全过程

D.只能体现两次工业革命的发展历程

10.英语是目前公认的美国国语和英美技术与金融等领域的通用语……英语,尤其是美式英语,似乎给予全世界的男人和女人——尤其是年轻人——一种“充满希望”的感觉,物质进步、科学与实践经验进程的代名词。整个世界大众消费、国际交流、通俗艺术、两代人的冲突、技术专制都被融入美式英语、英语引证和语言习惯中。材料内容反映的实质问题是( )

A.美国取代英国成为新的世界霸主

B.美国确立了资本主义世界经济体系

C.美国发展科技与苏联进行争霸

D.美国在全球推行它的文化与价值观

11.1992年,美国、加拿大和墨西哥建立了北美自由贸易区:1993年,“欧共体”12国宣告欧盟诞生。这些表明( )

A.世界经济全球一体化趋势加强 B.世界经济区域集团化趋势加强

C.世界政治格局多极化趋势加强 D.世界形势的总趋势走向缓和

12.下列关于区域性合作组织模式的特点的归纳,正确的是( )

模式1: 关税、货币、市场、司法统一

模式2: 自由贸易、共同关税、共同市场

模式3: 共同兴趣、自觉自愿、道义责任、会员制、没有法律义务

模式4: 结伴而不结盟、共同倡导、安全先行、互利协作

A.模式1——北美自由贸易区 B.模式2——上海合作组织

C.模式3——亚太经合组织 D.模式4——欧洲联盟

13.下列关于二战后建立的“布雷顿森林体系”的说法,正确的是

A.确立了美元在国际贸易体系中的统治地位

B.有利于美国进行大规模的商品输出

C.它消除了二战后初期阻碍国际贸易的外汇管制

D. 它是世界上第一个以法律形式调整国际贸易关系的体制

14.德国学者乌尔里希·贝克长期从事全球化研究,他指出:“(今天的)全球化只是一个假象,媒体炒作出的全球化。”对这句话的理解正确的一项是 ( )

A.并不存在世界经济全球化的趋势

B.全球贸易被不同跨国公司的不同部分瓜分和操纵

C.世界各地区的民族解放运动蓬勃兴起

D.社会主义阵营与资本主义阵营尖锐对立

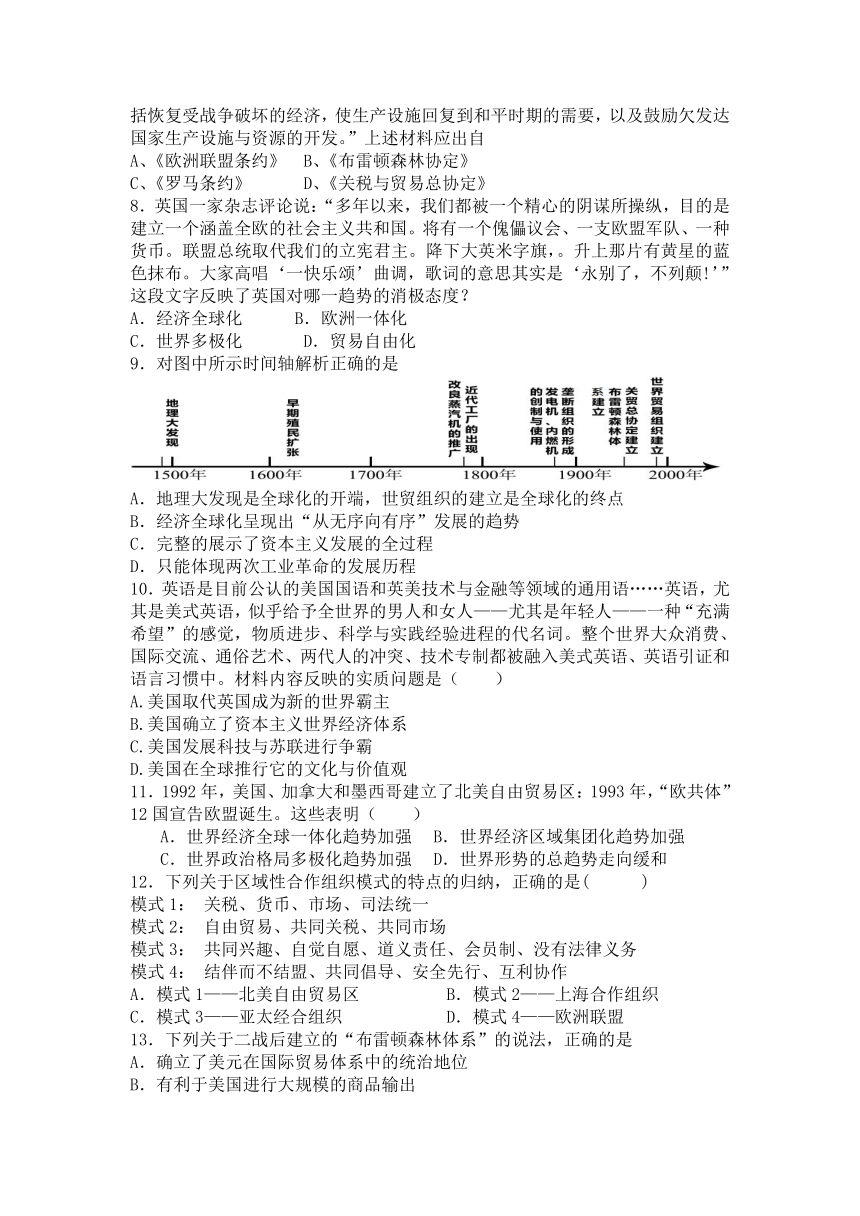

15.如图,读下图所示的经济结构图,指出下列各项中说法错误的一项是

A.图一这种结构是在英国工业革命后形成的

B.图二这种经济结构是第一、二次工业革命的产物

C.图三这种经济结构当今世界正在形成

D.经济结构演变的根本原因是生产力的发展

二、非选择题

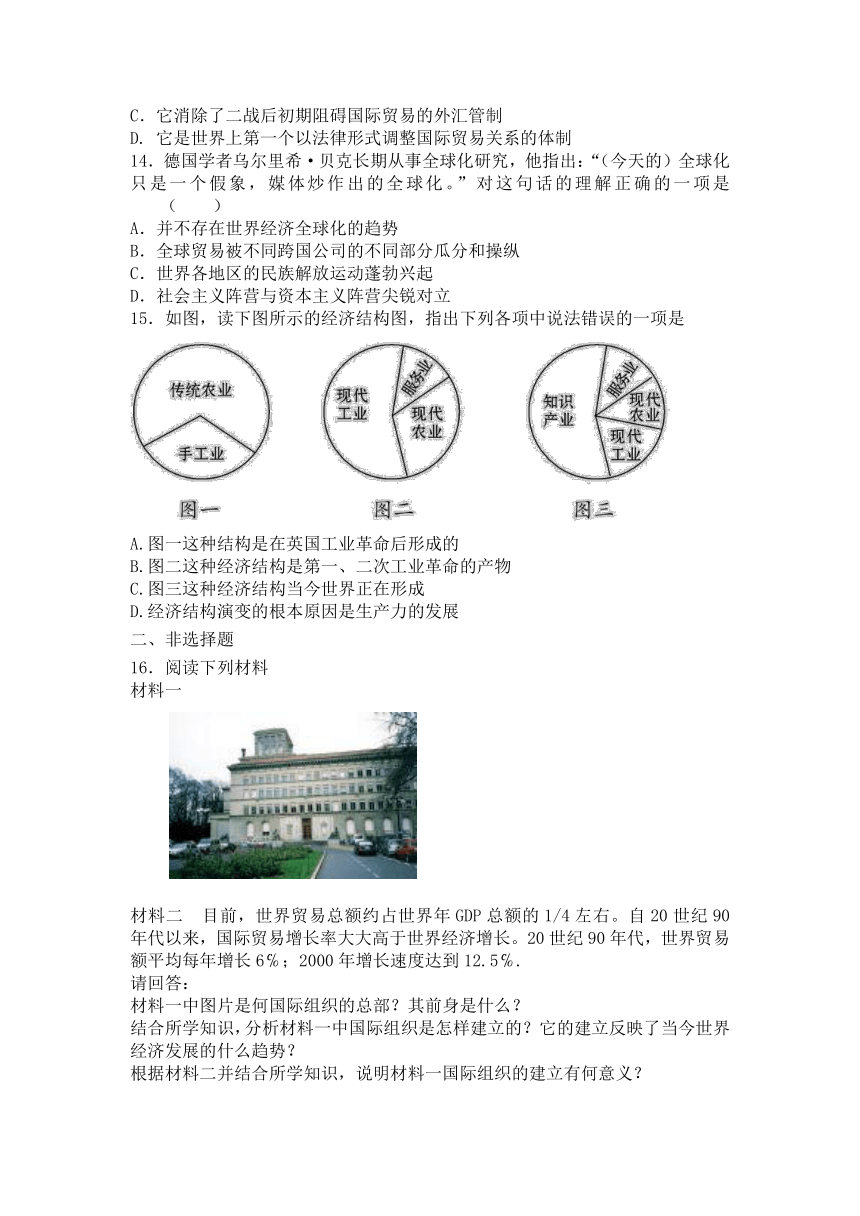

16.阅读下列材料

材料一

材料二 目前,世界贸易总额约占世界年GDP总额的1/4左右。自20世纪90年代以来,国际贸易增长率大大高于世界经济增长。20世纪90年代,世界贸易额平均每年增长6℅;2000年增长速度达到12.5℅.

请回答:

材料一中图片是何国际组织的总部?其前身是什么?

结合所学知识,分析材料一中国际组织是怎样建立的?它的建立反映了当今世界经济发展的什么趋势?

根据材料二并结合所学知识,说明材料一国际组织的建立有何意义?

17.公元13世纪以前,丝绸之路一直是全球最重要的贸易通道。后来,商人们转而将目光投向欧洲和美洲。阅读下列材料,回答问题。

材料一 丝绸之路是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。从运输方式上分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中,中国的丝绸最具代表性,“丝绸之路”因此得名。

丝绸是古代中国沿商路输出的代表性商品,而作为交换的主要回头商品,也被用作丝路的别称,如“皮毛之路”、“玉石之路”、“珠宝之路”和“香料之路”。

因此,多少年来,有不少研究者想给这条道路起另外一个名字,如“玉之路”、“宝石之路”、“佛教之路”、“陶瓷之路”等等, 但是,都只能反映丝绸之路的某个局部,而终究不能取代“丝绸之路”这个名字。

――摘自《百度百科·丝绸之路》

材料二 世界市场体系的形成简表

阶段 时期 欧美西方资本主义扩张的特点

雏形出现 新航路开辟到十八世纪中期 开辟从欧洲到东方的新航线,以积累原始资本为主要目标,进行殖民掠夺,扩张殖民地

初步形成 十八世纪中期到十九世纪晚期 工业革命使人类进入大机器生产和蒸汽时代,以争夺商品销售市场与原料产地为主要目标的阶段

最终形成 十九世纪晚期到二十世纪初 第二次工业革命使人类进入电气时代,以寻求投资场所为目的,积极开展对外资本输出为目标

当今全球化 二战后 组织经济贸易集团控制世界市场、通过跨国公司打进他国市场、开拓新市场,使市场多元化等等

――根据《百度百科·世界市场》整理而成

材料三 (2013年9月9月7日,国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲,其中提出:)

“ 要以更宽的胸襟、更广的视野拓展区域合作,共创新的辉煌。通过加强上海合作组织同欧亚经济共同体合作,我们可以获得更大发展空间。

……为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,我们可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”,以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作。

――摘自新华网

(1)结合材料一及所学知识指出,唐宋以来用于外销的最重要的商品名称。根据材料一信息指出当时中国的经济特色并说明你的理由。

(2)与材料一的丝绸之路形成过程相比,材料二所反映的世界市场在形成中具有哪些新特征?并结合所学知识概括指出二战后初期西方资本主义是如何通过“组织经济贸易集团控制世界市场”的?与表中之前的三个阶段相比,该阶段又发生了哪些明显的变化。

(3)根据材料三及所学知识指出中国所希望的“创新的合作模式”的特点。

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一 “(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系”。资产阶级运用产业革命造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。”

“(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削,……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界。……第一次世界大战前,全球大约有14个国际卡特尔组织它们的出现,对经济全球化进程起有不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等《世界文明史简编》

材料二 “全球化”套用当代美国语言学大师杭士基所讲的,是居全球化中心位置的“中心国家”日趋“流氓化”。他分析,随着区域经济的全球化,居于中心位置的国家日益流氓化,它对全球化的边陲国家的宰制与剥削,几乎是达到了维多利亚女王统治时代的“日不落”的大英帝国,而且尤有过之。经济学家告诉我们,“M型”社会已经来临,两端很高,中间很低。随着全球化,随着高新科技的发展,如纳米科技、通讯科技、认知科学、生命科学的快速发展,带来了国与国之间、地区与地区之间贫富不均的问题。

——黄俊杰《全球化时代,需要经典精神的召唤》

(1)根据材料一,指出两次工业革命后,列强对外经济扩张形式有什么不同。(4分)

(2)根据材料二概括“全球化”引发的问题。(2分)人类进入20世纪90年代以来,“全球化”以空前的速度发展,推动全球化发展的因素有哪些?(6分)

(3)全球化浪潮给世界各国的发展带来了前所未有的机遇也带来挑战。中国作为最大的发展中国家是怎样全面融入经济全球化浪潮的?(3分)

19.国家形象取决于国家实力,又与内政外交相关联。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 中国人像蚂蚁一样没有个性,也像蚂蚁一样繁忙。男女的服装没有什么区别,一律都是蓝布衫、宽袍长裤,甚至连面貌表情都没有什么差别。

——1793年英国使臣马戛尔尼来华通商失败后

材料二 20世纪三四十年代英国作家詹姆斯·希尔顿的《消失的地平线》,让西方对中国充满了马可·波罗式的想象,新中国成立后,这种想象陡然从田园牧歌变成了“一部恐怖小说”。

——《国际先驱导报<“中国形象”在西方剧烈摇摆 >》

材料三 不管如何,中国的经济奇迹已经成为现实。而当下,最热门的议题已经不是G8问题,而是中美形成G2的可能性。2005年,几乎所有欧美最知名的媒体纷赴中国,做专题报道,掀起“中国热”。

——《南方周末<西方媒体的60年中国故事>》

(1)材料一马戛尔尼是从什么角度评价中国人的?请从材料一的某一角度,概述近代前期中国历史开始发生的变化。(8分)

(2)据材料二和时代背景,分析20世纪三四十年代和五六十年代西方对中国的不同态度。材料一、二对中国的态度(评价)有何局限性?(12分)

(3)据材料三和所学知识,概述促使“中国热”掀起的中国故事(因素)。(6分)

20.全球贸易的流通反映历史发展,阅读下列材料回答问题。

材料一 19世纪以前,外国没有什么大宗货物是中国人要买的,外国商船到中国来的东西只有少数是货物,大多数的是现银。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 向又一个蒙昧的东方专制国家带来自由贸易之益处的正义之战。

——(1840年)《伦敦新闻画报))

材料三 苏联对中国出口总额及其占苏联出口比重统计表(单位:万卢布)(表3)

年份 苏对中出口总额 占苏联出口比重

1949 17970 13.8%

1955 67350 21.8%

1961 33060 6.1%

1964 12180 1.7%

1970 2240 0.2%

——节选自《苏联外贸统计年鉴》

材料四 战后世界经济的规划者决心避免两次世界大战之间的年代里的经济民族主义、贸易限制和货币不稳定,力求恢复到1914年以前的贸易自由流动和通货稳定。

——R·R·帕尔默《现代世界史》

请回答:

(1)材料一、二从不同角度体现了鸦片战争产生的原因,请结合所学知识简要分析两者的历史关联。

(2)根据材料三指出,1949~1970年苏联对中国贸易比重发生了怎样的变化?并结合所学知识分析变化的原因。

(3)根据材料四,简要指出“两次世界大战之间的经济民族主义”的具体表现。(2分)并结合史实简述二战后资本主义世界分别如何保障“贸易自由流动和通货稳定”?

参考答案

1.A

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,布雷顿森林体系、国际货币基金组织的建立、《关税与贸易协定》被称为二战后资本主义世界经济体系形成的三大支柱,所以在本题中正确的答案就是“A.①②③”。另外,北美自由贸易区正式确立反映的则是经济区域化。

2.A

试题分析:当今国际经济体系仍然是近代以来形成的发达国家主导的,旧的国际分工体系,造成了不平等国际贸易。B项明显与亚太经合组织的职能不符合,它只是一个论坛式的组织,它起不到材料反映的作用。C项与史实不符合,与当今世界经济发展的趋势不符合。D项是无关项。

3.A

【解析】本题主要考查学生对历史知识进行联系和比较异同的能力。思考时一要注意满足题干 所要求的三个条件;二要突破思维定势,不能仅在社会主义国家中找答案,题目并没有要求 按照社会性质或意识形态来划分,所以没有必要预设一个思维框架来束缚自己的思路。

4.A

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,回忆、再现所学知识,并作出正确认知和准确归因的能力。根据材料“美元的独特地位”,结合所学知识,分析、判断选项,可知:A项,布雷顿森林体系建立,确立起了“美元的中心地位”,符合史实,正确。其余BCD均属于无关项。故,本题正确答案选A。

5.D

试题分析:“从区域分布来看,欧洲39个,南北美洲40个,亚洲6个,非洲8个,大洋洲1个”说明A正确;“跨地区7个”说明B正确;“其中1979年以前12个、1980年—1989年20个、1990年后69个”说明C正确;材料没有反映出D,故选D。

6.A

试题分析:本题考查读图获取材料信息、调用所学知识的能力。从图片信息可知,20世纪60—90年代,在世界贸易中,发达国家之间、发达国家与发展中国家之间的贸易一直处于主导地位,这说明发达国家一直主宰着二战后的世界贸易。B项是在二战后就开始形成,同时饼状图中开不出;CD看不出;故选A项。

7.B

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中文字“通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要。”描述的内容应归属美国推行的“复兴欧洲经济的计划”即马歇尔计划,所以这一内容当然也归属于以美国为主导的战后布雷顿森林体系,故答案选B,A C D三项不符合上述题意特征。

8.B

【解析】略

9.B

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力和运用所学知识解决问题的能力。全球化可以追溯到地理大发现,但世贸组织的建立并不是全球化的终点,现在依然是经济全球化,A说法有误;由时间轴可知,经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势,B正确,答案选B;时间轴只能说明世界市场的形成过程,并不能完整展示资本主义发展的全过程,C说法有误;时间轴展示了从新航路开辟、殖民扩张和两次工业革命、经济全球化等发展过程,D说法有误。

10.A

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。根据题干材料关键信息“英语,尤其是美式英语”、“都被融入美式英语、英语引证和语言习惯中”等,结合所学知识,分析、判断选项,可知:B项表述,本身具有片面性,不准确,排除;C项属于无关项;D项,是对题干材料的曲解和误读,体现不出题干“实质问题”。综上,故,本题正确答案选A。

11.B

欧盟的诞生标志着经济区域集团化趋势的加强。

12、C

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,关税、货币、市场、司法统一是指欧洲联盟,自由贸易、共同关税、共同市场是指北美自由贸易区,结伴而不结盟、共同倡导、安全先行、互利协作是指上海合作组织,共同兴趣、自觉自愿、道义责任、会员制、没有法律义务才是指亚太经合组织。

13.C

根据所学,1944年的布雷顿森林体系的确立是战后世界金融体系的的构建,在该体系中美国占据主导有利于美国的政策和利益,A、B项正确,同时也是战后第一个用法律调整货币关系的体制,D项正确,但是不可能消除了当时的矛盾,C项表述错误。

14.B

从材料中“假象”“炒作”可知作者讲的是经济全球化中存在的问题。世界经济全球化是不可逆转的发展趋势,A项错误;CD与经济全球化无关。B项属于经济全球化的问题,故选B。

15.D

试题分析:原答案为A,明显错误。本题考察经济部门的变化。根据图中传统农业所占比重日益减少,工业、知识产业不断增加,说明科学技术在生产部门中的作用越老越大。图一应是在工业革命前的结构图。图二中出现了工业,说明工业革命带来了巨大变革。图三中出现了知识产业、服务业这些属于第三产业,是当今时代的产物。总之形成以上变化的原因是生产力的提高。

16.材料一中图片是世界贸易组织的总部,其前身是关税与贸易总协定。

世界贸易组织是在关税与贸易总协定解决争端时缺乏法律性的强制措施的情况下,为了适应世界经济发展的需要而建立的。它于1995年成立。它的建立反映了当今世界经济发展的全球化趋势。

世界贸易组织建立的意义:一是使规范化和法制化的世界贸易体系开始建立起来。二是它努力实现全球范围内的贸易自由化,促进了世界贸易和经济全球化的法制化;三是使成员国通过贸易获得生活水平的提高和经济繁荣;四是努力减少成员间的不平等。

17.(1)名称:瓷器(2分)经济特色:自给自足的自然经济(2分)理由:用于交换的主要回头商品是用于贵族或社会上层消费的奢侈品,并非用于民间生产或商业(2分)

(2)新特征:丝绸之路是以东方(中国)为中心的一种商品交换的和平商业活动(2分);而世界市场在形成中则以欧美为中心(2分),是资本主义从欧洲扩张到全世界的历史(2分),并用一切手段把所有国家和地区的经济强制纳入到以资本主义为中心的世界市场体系(资本主义国际分工体系)中(2分)。

二战后控制世界市场的手段是:二战后初期,组建以美国为主导的关税与贸易总协定(2分)变化:由欧洲主导逐步发展到由美国主导(2分);由对外殖民扩张(暴力掠夺)逐步过渡到用经济手段控制为主。(2分)

(3)特点:上海合作组织同欧亚经济共同体合作(2分)、各国确立结伴而不结盟的关系(2分)以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作(2分)。

18.(1)不同:第一次工业革命,列强以流通领域的交换为主要形式,以倾销商品为主要方式;第二次工业革命,经济国际化由流通领域转向生产领域,以资本输出为主,出现国际垄断同盟。(4分)

(2)问题:发达国家对发展中国家的掠夺;贫富鸿沟的加深。(2分)因素:世界科技革命的推动,国际分工与专业化协作程度日益加深;跨国公司日益成为经济活动的主体;市场经济体制的普遍采用;两极格局的结束为全球化的发展消除了障碍。(任答三点,6分)

(3)融入:1978年,召开中共十一届三中全会,实行改革开放;1992年,中共十四大提出建立社会主义市场经济体制目标;1991年和2001年中国分别加入亚太经合组织和世界贸易组织。(3分)

19.(1)角度:思想麻木(无个性)、忙碌;(2分)生活(服饰)单调、经济落后。(2分)变化一:鸦片战争后,从林则徐、魏源到陈独秀、李大钊等先进的中国人掀起了向西方学习的新思潮,(3分)促进思想解放、个性自由。(1分)变化二:受西方工业文明和社会生活的影响,西服、中山装、旗袍等服饰、近代报刊等开始在中国出现,(3分)社会生活逐渐变得丰富起来。(1分)(若答自然经济开始瓦解,资本主义的产生和发展也可酌情给3分,但此点只能二选一,不能重复给分)(以上两种变化任答一种变化即可,采点与采意相结合给分)

(2)三四十年代:小说《消失的地平线》的影响;(2分)经济危机的影响;二战的爆发,中国与西方国家共同抗击法西斯侵略(世界反法西斯联盟的确立),(任答1点可给2分)西方向往中国。(1分)五六十年代:新中国的成立,意识形态和经济体制的差异;(2分)中国实行独立自主的和平外交方针;“冷战”的影响,(任答1点2分)西方对中国充满恐惧。(1分)局限:带有强烈的主观色彩。(2分)

(3)故事(因素):经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;(任答1点可给2分)科教:实施“科教兴国”战略,知识经济的发展;(2分)政治:坚持“依法治国”方略,走中国特色社会主义道路。实施“无敌国”外交,维护世界和平。(任答1点可给2分)

20.(1)历史关联:①鸦片战争前,中国自给自足的小农经济(或闭关政策)(1分)导致外国商品滞销;(1分)②英国完成工业革命,(1分)拓展海外市场,积极推行自由贸易;(1分)③英国发动鸦片战争(1分),企图打开中国市场。(1分)

(2)变化:先升后降(2分)。

①上升原因:新中国实行一边倒外交政策,中国从属于以苏联为首的社会主义经济阵营;国民经济恢复、一五计划(或社会主义工业化、三大改造)的需要;优先发展重工业,需要苏联援华物资。[每点2分,答出任意两点得满分4分]

②下降原因:1961年中苏关系破裂;一五计划建设成就较大,中国对苏经济依赖减少;独立自主的外交方针;文化大革命、左倾思潮影响中苏贸易;中苏军事冲突。[每点2分,答出任意两点得满分4分]每点2分,言之成理得2分。

(3)表现:关税战(或设关税壁垒)(2分)。[如学生回答贸易保护、货币贬值得2分]

贸易自由流动:签署“关贸总协定”(2分),形成以美国为首的关税贸易体系。(2分)

通货稳定:成立国际货币基金组织和世界银行(或布雷顿森林体系)(2分),形成以美元为中心的国际金融货币体系。(2分)

1.某历史学习小组为探究“二战后资本主义世界经济体系的形成”查阅了大量的资料,其中符合这一探究主题的是

①布雷顿森林体系的建立 ②国际货币基金组织的建立

③《关税与贸易协定》签署 ④北美自由贸易区正式确立

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.在亚洲新兴市场经济国家订购价不到十美元一双的耐克鞋,在美国等国家的市场上竟然平均要卖到四五十美元。这一现象表明( )

A.国际分工体系的不平等 B.亚太经合组织发挥了作用

C.世贸组织受到美国控制 D.亚洲商人的市场信息滞后

3.在20世纪50-70年代,改革卓有成效并促进经济快发展的国家有:①日本②匈牙利③捷克斯洛伐克④波兰

A、①② B、①③ C、②③④ D、①③④

4.美国经济学家克鲁格曼认为:“全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元……以印刷品的价格换取石油。”造成这种现象的主要原因是( )

A.布雷顿森林体系建立 B.世界银行的成立

C.世界贸易组织的成立 D.第二次世界大战

5.据日本贸易振兴会统计,1996年全世界区域性经济合作和一体化组织共101个。其中1979年以前12个、1980年—1989年20个、1990年后69个。从区域分布来看,欧洲39个,南北美洲40个,亚洲6个,非洲8个,大洋洲1个,跨地区7个。由此不能看出世界区域性合作和一体化组织( )

A.地区分布不平衡 B.跨地区现象出现

C.90年代后增速加快 D.阻碍经济全球化

6.下图为1965~1995年世界出口方向(占世界总出口的百分比)示意图。它反映出( )

A.发达国家一直主宰着二战后的世界贸易

B.美国成为世界贸易中心

C.发展中国家是发达国家的经济附庸

D.90年代后世界经济格局发生根本性改变

7.“通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要,以及鼓励欠发达国家生产设施与资源的开发。”上述材料应出自

A、《欧洲联盟条约》 B、《布雷顿森林协定》

C、《罗马条约》 D、《关税与贸易总协定》

8.英国一家杂志评论说:“多年以来,我们都被一个精心的阴谋所操纵,目的是建立一个涵盖全欧的社会主义共和国。将有一个傀儡议会、一支欧盟军队、一种货币。联盟总统取代我们的立宪君主。降下大英米字旗,。升上那片有黄星的蓝色抹布。大家高唱‘一快乐颂’曲调,歌词的意思其实是‘永别了,不列颠!’”这段文字反映了英国对哪一趋势的消极态度?

A.经济全球化 B.欧洲一体化

C.世界多极化 D.贸易自由化

9.对图中所示时间轴解析正确的是

A.地理大发现是全球化的开端,世贸组织的建立是全球化的终点

B.经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势

C.完整的展示了资本主义发展的全过程

D.只能体现两次工业革命的发展历程

10.英语是目前公认的美国国语和英美技术与金融等领域的通用语……英语,尤其是美式英语,似乎给予全世界的男人和女人——尤其是年轻人——一种“充满希望”的感觉,物质进步、科学与实践经验进程的代名词。整个世界大众消费、国际交流、通俗艺术、两代人的冲突、技术专制都被融入美式英语、英语引证和语言习惯中。材料内容反映的实质问题是( )

A.美国取代英国成为新的世界霸主

B.美国确立了资本主义世界经济体系

C.美国发展科技与苏联进行争霸

D.美国在全球推行它的文化与价值观

11.1992年,美国、加拿大和墨西哥建立了北美自由贸易区:1993年,“欧共体”12国宣告欧盟诞生。这些表明( )

A.世界经济全球一体化趋势加强 B.世界经济区域集团化趋势加强

C.世界政治格局多极化趋势加强 D.世界形势的总趋势走向缓和

12.下列关于区域性合作组织模式的特点的归纳,正确的是( )

模式1: 关税、货币、市场、司法统一

模式2: 自由贸易、共同关税、共同市场

模式3: 共同兴趣、自觉自愿、道义责任、会员制、没有法律义务

模式4: 结伴而不结盟、共同倡导、安全先行、互利协作

A.模式1——北美自由贸易区 B.模式2——上海合作组织

C.模式3——亚太经合组织 D.模式4——欧洲联盟

13.下列关于二战后建立的“布雷顿森林体系”的说法,正确的是

A.确立了美元在国际贸易体系中的统治地位

B.有利于美国进行大规模的商品输出

C.它消除了二战后初期阻碍国际贸易的外汇管制

D. 它是世界上第一个以法律形式调整国际贸易关系的体制

14.德国学者乌尔里希·贝克长期从事全球化研究,他指出:“(今天的)全球化只是一个假象,媒体炒作出的全球化。”对这句话的理解正确的一项是 ( )

A.并不存在世界经济全球化的趋势

B.全球贸易被不同跨国公司的不同部分瓜分和操纵

C.世界各地区的民族解放运动蓬勃兴起

D.社会主义阵营与资本主义阵营尖锐对立

15.如图,读下图所示的经济结构图,指出下列各项中说法错误的一项是

A.图一这种结构是在英国工业革命后形成的

B.图二这种经济结构是第一、二次工业革命的产物

C.图三这种经济结构当今世界正在形成

D.经济结构演变的根本原因是生产力的发展

二、非选择题

16.阅读下列材料

材料一

材料二 目前,世界贸易总额约占世界年GDP总额的1/4左右。自20世纪90年代以来,国际贸易增长率大大高于世界经济增长。20世纪90年代,世界贸易额平均每年增长6℅;2000年增长速度达到12.5℅.

请回答:

材料一中图片是何国际组织的总部?其前身是什么?

结合所学知识,分析材料一中国际组织是怎样建立的?它的建立反映了当今世界经济发展的什么趋势?

根据材料二并结合所学知识,说明材料一国际组织的建立有何意义?

17.公元13世纪以前,丝绸之路一直是全球最重要的贸易通道。后来,商人们转而将目光投向欧洲和美洲。阅读下列材料,回答问题。

材料一 丝绸之路是指起始于古代中国,连接亚洲、非洲和欧洲的古代路上商业贸易路线。从运输方式上分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中,中国的丝绸最具代表性,“丝绸之路”因此得名。

丝绸是古代中国沿商路输出的代表性商品,而作为交换的主要回头商品,也被用作丝路的别称,如“皮毛之路”、“玉石之路”、“珠宝之路”和“香料之路”。

因此,多少年来,有不少研究者想给这条道路起另外一个名字,如“玉之路”、“宝石之路”、“佛教之路”、“陶瓷之路”等等, 但是,都只能反映丝绸之路的某个局部,而终究不能取代“丝绸之路”这个名字。

――摘自《百度百科·丝绸之路》

材料二 世界市场体系的形成简表

阶段 时期 欧美西方资本主义扩张的特点

雏形出现 新航路开辟到十八世纪中期 开辟从欧洲到东方的新航线,以积累原始资本为主要目标,进行殖民掠夺,扩张殖民地

初步形成 十八世纪中期到十九世纪晚期 工业革命使人类进入大机器生产和蒸汽时代,以争夺商品销售市场与原料产地为主要目标的阶段

最终形成 十九世纪晚期到二十世纪初 第二次工业革命使人类进入电气时代,以寻求投资场所为目的,积极开展对外资本输出为目标

当今全球化 二战后 组织经济贸易集团控制世界市场、通过跨国公司打进他国市场、开拓新市场,使市场多元化等等

――根据《百度百科·世界市场》整理而成

材料三 (2013年9月9月7日,国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲,其中提出:)

“ 要以更宽的胸襟、更广的视野拓展区域合作,共创新的辉煌。通过加强上海合作组织同欧亚经济共同体合作,我们可以获得更大发展空间。

……为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔,我们可以用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”,以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作。

――摘自新华网

(1)结合材料一及所学知识指出,唐宋以来用于外销的最重要的商品名称。根据材料一信息指出当时中国的经济特色并说明你的理由。

(2)与材料一的丝绸之路形成过程相比,材料二所反映的世界市场在形成中具有哪些新特征?并结合所学知识概括指出二战后初期西方资本主义是如何通过“组织经济贸易集团控制世界市场”的?与表中之前的三个阶段相比,该阶段又发生了哪些明显的变化。

(3)根据材料三及所学知识指出中国所希望的“创新的合作模式”的特点。

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一 “(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处创业,到处建立联系”。资产阶级运用产业革命造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。”

“(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削,……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界。……第一次世界大战前,全球大约有14个国际卡特尔组织它们的出现,对经济全球化进程起有不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等《世界文明史简编》

材料二 “全球化”套用当代美国语言学大师杭士基所讲的,是居全球化中心位置的“中心国家”日趋“流氓化”。他分析,随着区域经济的全球化,居于中心位置的国家日益流氓化,它对全球化的边陲国家的宰制与剥削,几乎是达到了维多利亚女王统治时代的“日不落”的大英帝国,而且尤有过之。经济学家告诉我们,“M型”社会已经来临,两端很高,中间很低。随着全球化,随着高新科技的发展,如纳米科技、通讯科技、认知科学、生命科学的快速发展,带来了国与国之间、地区与地区之间贫富不均的问题。

——黄俊杰《全球化时代,需要经典精神的召唤》

(1)根据材料一,指出两次工业革命后,列强对外经济扩张形式有什么不同。(4分)

(2)根据材料二概括“全球化”引发的问题。(2分)人类进入20世纪90年代以来,“全球化”以空前的速度发展,推动全球化发展的因素有哪些?(6分)

(3)全球化浪潮给世界各国的发展带来了前所未有的机遇也带来挑战。中国作为最大的发展中国家是怎样全面融入经济全球化浪潮的?(3分)

19.国家形象取决于国家实力,又与内政外交相关联。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 中国人像蚂蚁一样没有个性,也像蚂蚁一样繁忙。男女的服装没有什么区别,一律都是蓝布衫、宽袍长裤,甚至连面貌表情都没有什么差别。

——1793年英国使臣马戛尔尼来华通商失败后

材料二 20世纪三四十年代英国作家詹姆斯·希尔顿的《消失的地平线》,让西方对中国充满了马可·波罗式的想象,新中国成立后,这种想象陡然从田园牧歌变成了“一部恐怖小说”。

——《国际先驱导报<“中国形象”在西方剧烈摇摆 >》

材料三 不管如何,中国的经济奇迹已经成为现实。而当下,最热门的议题已经不是G8问题,而是中美形成G2的可能性。2005年,几乎所有欧美最知名的媒体纷赴中国,做专题报道,掀起“中国热”。

——《南方周末<西方媒体的60年中国故事>》

(1)材料一马戛尔尼是从什么角度评价中国人的?请从材料一的某一角度,概述近代前期中国历史开始发生的变化。(8分)

(2)据材料二和时代背景,分析20世纪三四十年代和五六十年代西方对中国的不同态度。材料一、二对中国的态度(评价)有何局限性?(12分)

(3)据材料三和所学知识,概述促使“中国热”掀起的中国故事(因素)。(6分)

20.全球贸易的流通反映历史发展,阅读下列材料回答问题。

材料一 19世纪以前,外国没有什么大宗货物是中国人要买的,外国商船到中国来的东西只有少数是货物,大多数的是现银。

——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 向又一个蒙昧的东方专制国家带来自由贸易之益处的正义之战。

——(1840年)《伦敦新闻画报))

材料三 苏联对中国出口总额及其占苏联出口比重统计表(单位:万卢布)(表3)

年份 苏对中出口总额 占苏联出口比重

1949 17970 13.8%

1955 67350 21.8%

1961 33060 6.1%

1964 12180 1.7%

1970 2240 0.2%

——节选自《苏联外贸统计年鉴》

材料四 战后世界经济的规划者决心避免两次世界大战之间的年代里的经济民族主义、贸易限制和货币不稳定,力求恢复到1914年以前的贸易自由流动和通货稳定。

——R·R·帕尔默《现代世界史》

请回答:

(1)材料一、二从不同角度体现了鸦片战争产生的原因,请结合所学知识简要分析两者的历史关联。

(2)根据材料三指出,1949~1970年苏联对中国贸易比重发生了怎样的变化?并结合所学知识分析变化的原因。

(3)根据材料四,简要指出“两次世界大战之间的经济民族主义”的具体表现。(2分)并结合史实简述二战后资本主义世界分别如何保障“贸易自由流动和通货稳定”?

参考答案

1.A

试题分析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过材料并结合所学知识不难发现,布雷顿森林体系、国际货币基金组织的建立、《关税与贸易协定》被称为二战后资本主义世界经济体系形成的三大支柱,所以在本题中正确的答案就是“A.①②③”。另外,北美自由贸易区正式确立反映的则是经济区域化。

2.A

试题分析:当今国际经济体系仍然是近代以来形成的发达国家主导的,旧的国际分工体系,造成了不平等国际贸易。B项明显与亚太经合组织的职能不符合,它只是一个论坛式的组织,它起不到材料反映的作用。C项与史实不符合,与当今世界经济发展的趋势不符合。D项是无关项。

3.A

【解析】本题主要考查学生对历史知识进行联系和比较异同的能力。思考时一要注意满足题干 所要求的三个条件;二要突破思维定势,不能仅在社会主义国家中找答案,题目并没有要求 按照社会性质或意识形态来划分,所以没有必要预设一个思维框架来束缚自己的思路。

4.A

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,回忆、再现所学知识,并作出正确认知和准确归因的能力。根据材料“美元的独特地位”,结合所学知识,分析、判断选项,可知:A项,布雷顿森林体系建立,确立起了“美元的中心地位”,符合史实,正确。其余BCD均属于无关项。故,本题正确答案选A。

5.D

试题分析:“从区域分布来看,欧洲39个,南北美洲40个,亚洲6个,非洲8个,大洋洲1个”说明A正确;“跨地区7个”说明B正确;“其中1979年以前12个、1980年—1989年20个、1990年后69个”说明C正确;材料没有反映出D,故选D。

6.A

试题分析:本题考查读图获取材料信息、调用所学知识的能力。从图片信息可知,20世纪60—90年代,在世界贸易中,发达国家之间、发达国家与发展中国家之间的贸易一直处于主导地位,这说明发达国家一直主宰着二战后的世界贸易。B项是在二战后就开始形成,同时饼状图中开不出;CD看不出;故选A项。

7.B

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中文字“通过使投资更好地用于生产事业的办法以协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要。”描述的内容应归属美国推行的“复兴欧洲经济的计划”即马歇尔计划,所以这一内容当然也归属于以美国为主导的战后布雷顿森林体系,故答案选B,A C D三项不符合上述题意特征。

8.B

【解析】略

9.B

试题分析:本题主要考查学生准确解读材料信息的能力和运用所学知识解决问题的能力。全球化可以追溯到地理大发现,但世贸组织的建立并不是全球化的终点,现在依然是经济全球化,A说法有误;由时间轴可知,经济全球化呈现出“从无序向有序”发展的趋势,B正确,答案选B;时间轴只能说明世界市场的形成过程,并不能完整展示资本主义发展的全过程,C说法有误;时间轴展示了从新航路开辟、殖民扩张和两次工业革命、经济全球化等发展过程,D说法有误。

10.A

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,最大限度获取有效信息,归纳、概括,认识历史事物本质和规律,并作出正确认知和准确判断的能力。根据题干材料关键信息“英语,尤其是美式英语”、“都被融入美式英语、英语引证和语言习惯中”等,结合所学知识,分析、判断选项,可知:B项表述,本身具有片面性,不准确,排除;C项属于无关项;D项,是对题干材料的曲解和误读,体现不出题干“实质问题”。综上,故,本题正确答案选A。

11.B

欧盟的诞生标志着经济区域集团化趋势的加强。

12、C

试题分析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,关税、货币、市场、司法统一是指欧洲联盟,自由贸易、共同关税、共同市场是指北美自由贸易区,结伴而不结盟、共同倡导、安全先行、互利协作是指上海合作组织,共同兴趣、自觉自愿、道义责任、会员制、没有法律义务才是指亚太经合组织。

13.C

根据所学,1944年的布雷顿森林体系的确立是战后世界金融体系的的构建,在该体系中美国占据主导有利于美国的政策和利益,A、B项正确,同时也是战后第一个用法律调整货币关系的体制,D项正确,但是不可能消除了当时的矛盾,C项表述错误。

14.B

从材料中“假象”“炒作”可知作者讲的是经济全球化中存在的问题。世界经济全球化是不可逆转的发展趋势,A项错误;CD与经济全球化无关。B项属于经济全球化的问题,故选B。

15.D

试题分析:原答案为A,明显错误。本题考察经济部门的变化。根据图中传统农业所占比重日益减少,工业、知识产业不断增加,说明科学技术在生产部门中的作用越老越大。图一应是在工业革命前的结构图。图二中出现了工业,说明工业革命带来了巨大变革。图三中出现了知识产业、服务业这些属于第三产业,是当今时代的产物。总之形成以上变化的原因是生产力的提高。

16.材料一中图片是世界贸易组织的总部,其前身是关税与贸易总协定。

世界贸易组织是在关税与贸易总协定解决争端时缺乏法律性的强制措施的情况下,为了适应世界经济发展的需要而建立的。它于1995年成立。它的建立反映了当今世界经济发展的全球化趋势。

世界贸易组织建立的意义:一是使规范化和法制化的世界贸易体系开始建立起来。二是它努力实现全球范围内的贸易自由化,促进了世界贸易和经济全球化的法制化;三是使成员国通过贸易获得生活水平的提高和经济繁荣;四是努力减少成员间的不平等。

17.(1)名称:瓷器(2分)经济特色:自给自足的自然经济(2分)理由:用于交换的主要回头商品是用于贵族或社会上层消费的奢侈品,并非用于民间生产或商业(2分)

(2)新特征:丝绸之路是以东方(中国)为中心的一种商品交换的和平商业活动(2分);而世界市场在形成中则以欧美为中心(2分),是资本主义从欧洲扩张到全世界的历史(2分),并用一切手段把所有国家和地区的经济强制纳入到以资本主义为中心的世界市场体系(资本主义国际分工体系)中(2分)。

二战后控制世界市场的手段是:二战后初期,组建以美国为主导的关税与贸易总协定(2分)变化:由欧洲主导逐步发展到由美国主导(2分);由对外殖民扩张(暴力掠夺)逐步过渡到用经济手段控制为主。(2分)

(3)特点:上海合作组织同欧亚经济共同体合作(2分)、各国确立结伴而不结盟的关系(2分)以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作(2分)。

18.(1)不同:第一次工业革命,列强以流通领域的交换为主要形式,以倾销商品为主要方式;第二次工业革命,经济国际化由流通领域转向生产领域,以资本输出为主,出现国际垄断同盟。(4分)

(2)问题:发达国家对发展中国家的掠夺;贫富鸿沟的加深。(2分)因素:世界科技革命的推动,国际分工与专业化协作程度日益加深;跨国公司日益成为经济活动的主体;市场经济体制的普遍采用;两极格局的结束为全球化的发展消除了障碍。(任答三点,6分)

(3)融入:1978年,召开中共十一届三中全会,实行改革开放;1992年,中共十四大提出建立社会主义市场经济体制目标;1991年和2001年中国分别加入亚太经合组织和世界贸易组织。(3分)

19.(1)角度:思想麻木(无个性)、忙碌;(2分)生活(服饰)单调、经济落后。(2分)变化一:鸦片战争后,从林则徐、魏源到陈独秀、李大钊等先进的中国人掀起了向西方学习的新思潮,(3分)促进思想解放、个性自由。(1分)变化二:受西方工业文明和社会生活的影响,西服、中山装、旗袍等服饰、近代报刊等开始在中国出现,(3分)社会生活逐渐变得丰富起来。(1分)(若答自然经济开始瓦解,资本主义的产生和发展也可酌情给3分,但此点只能二选一,不能重复给分)(以上两种变化任答一种变化即可,采点与采意相结合给分)

(2)三四十年代:小说《消失的地平线》的影响;(2分)经济危机的影响;二战的爆发,中国与西方国家共同抗击法西斯侵略(世界反法西斯联盟的确立),(任答1点可给2分)西方向往中国。(1分)五六十年代:新中国的成立,意识形态和经济体制的差异;(2分)中国实行独立自主的和平外交方针;“冷战”的影响,(任答1点2分)西方对中国充满恐惧。(1分)局限:带有强烈的主观色彩。(2分)

(3)故事(因素):经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;(任答1点可给2分)科教:实施“科教兴国”战略,知识经济的发展;(2分)政治:坚持“依法治国”方略,走中国特色社会主义道路。实施“无敌国”外交,维护世界和平。(任答1点可给2分)

20.(1)历史关联:①鸦片战争前,中国自给自足的小农经济(或闭关政策)(1分)导致外国商品滞销;(1分)②英国完成工业革命,(1分)拓展海外市场,积极推行自由贸易;(1分)③英国发动鸦片战争(1分),企图打开中国市场。(1分)

(2)变化:先升后降(2分)。

①上升原因:新中国实行一边倒外交政策,中国从属于以苏联为首的社会主义经济阵营;国民经济恢复、一五计划(或社会主义工业化、三大改造)的需要;优先发展重工业,需要苏联援华物资。[每点2分,答出任意两点得满分4分]

②下降原因:1961年中苏关系破裂;一五计划建设成就较大,中国对苏经济依赖减少;独立自主的外交方针;文化大革命、左倾思潮影响中苏贸易;中苏军事冲突。[每点2分,答出任意两点得满分4分]每点2分,言之成理得2分。

(3)表现:关税战(或设关税壁垒)(2分)。[如学生回答贸易保护、货币贬值得2分]

贸易自由流动:签署“关贸总协定”(2分),形成以美国为首的关税贸易体系。(2分)

通货稳定:成立国际货币基金组织和世界银行(或布雷顿森林体系)(2分),形成以美元为中心的国际金融货币体系。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势