人教新课标版高中历史必修二第五单元第14课 《物质生活与习俗的变迁》课件(共43张)

文档属性

| 名称 | 人教新课标版高中历史必修二第五单元第14课 《物质生活与习俗的变迁》课件(共43张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件43张PPT。第14课

物质生活与习俗的变迁 1.识记不同时期衣食住行的特点,认识影响衣食住行变化的原因。

2.理解国际国内环境的变化对衣食住行的影响。

3.探究影响近代物质生活变迁的因素、物质生活变迁的特点及其意义。

本课通过视频和图片“中国领导人服装的改变”导入,以此激发学生的兴趣学习近代以来中国物质生活与习俗的变迁。本课介绍近代以来中国衣、食、住、行与社会习俗的变化,使用大量的图片增加学生的感性认识,激发学生学习的兴趣,提高教学的效果。通过材料的介绍探讨影响近代物质生活与社会习俗变化的原因,及其近代物质生活变化所产生的影响。

本课的重点是新中国的新生活新风尚。通过视频和图片直观认识新中国成立后的衣、食、住、行与社会习俗的变化。通过与新中国成立前的对比,让学生体会到人们生活所发生的变化。本课的难点是新中国社会生活新风尚局面出现的原因。通过展示图片了解人们物质生活与习俗的变化,结合教材内容与材料,分析新中国社会生活新风尚的原因。让学生了解只有在中国共产党的领导下,中国人民的生活质量才发生了巨大的变化,中国才会发生真正意义上的巨变。中国领导人服饰的改变 通过观看上述图片及其视频,你会发现不同时期领导人的服饰都有很大的变化,为什么会形成这样的差别呢? 阅读书本第一子目——动荡中变化的社会生活 一、动荡中的近代社会生活变迁 分组学习,讨论本课讲解了近现代中国社会

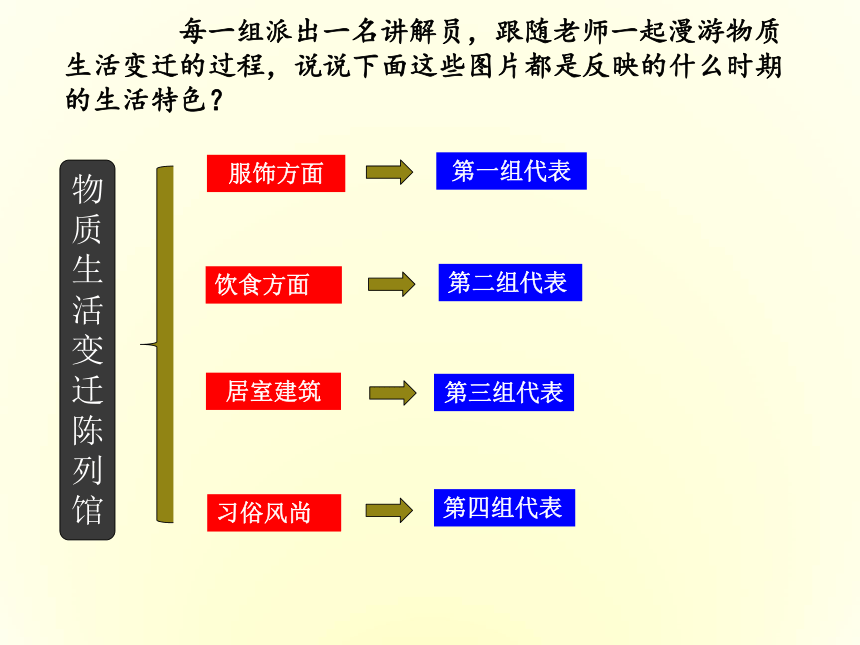

生活哪几个方面的变迁? 服饰方面饮食方面居室建筑习俗风尚 每一组派出一名讲解员,跟随老师一起漫游物质生活变迁的过程,说说下面这些图片都是反映的什么时期的生活特色?第一组代表第二组代表第三组代表第四组代表物

质

生

活

变

迁

陈

列

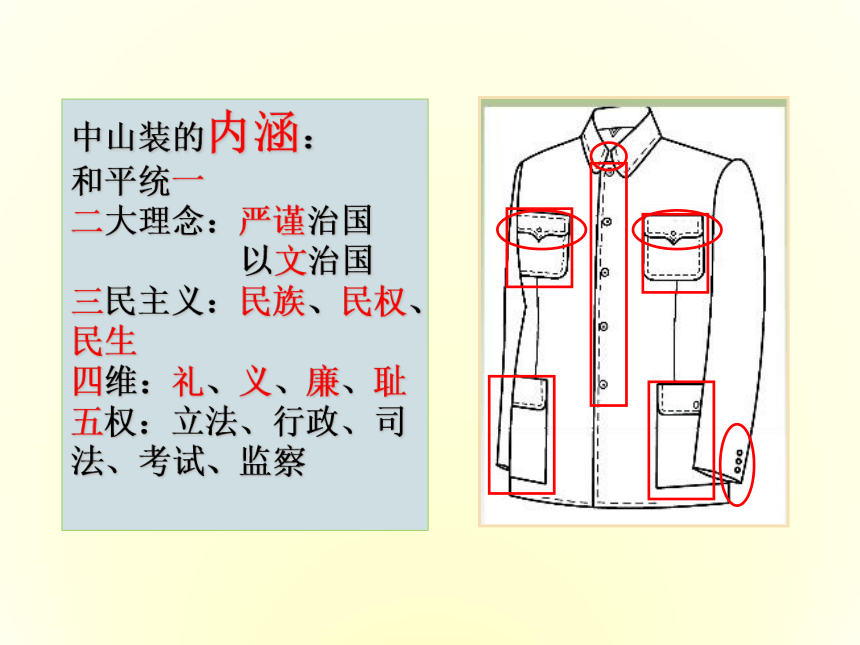

馆馆一: 服饰的变迁清云锦龙袍长袍马褂 西 装中山装的内涵:

和平统一

二大理念:严谨治国

以文治国

三民主义:民族、民权、民生

四维:礼、义、廉、耻

五权:立法、行政、司法、考试、监察

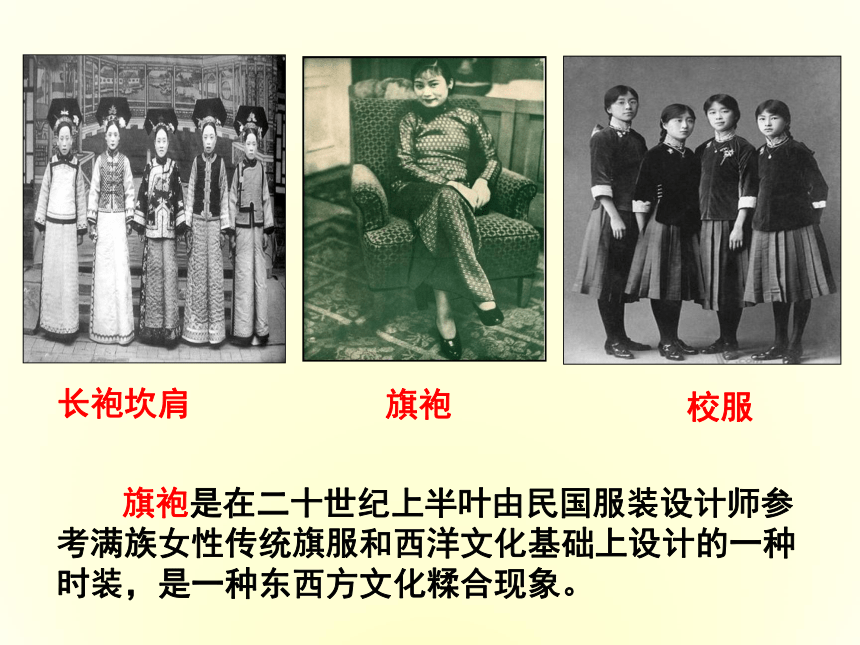

旗袍长袍坎肩校服 旗袍是在二十世纪上半叶由民国服装设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合现象。 (一)从晚清到民国时期,服饰的变化:拘谨、保守、呆板、等级森严&& 为什么会有这些变化?(原因)鸦片战争后,受西方文明的影响

辛亥革命的推动

人们思想的解放

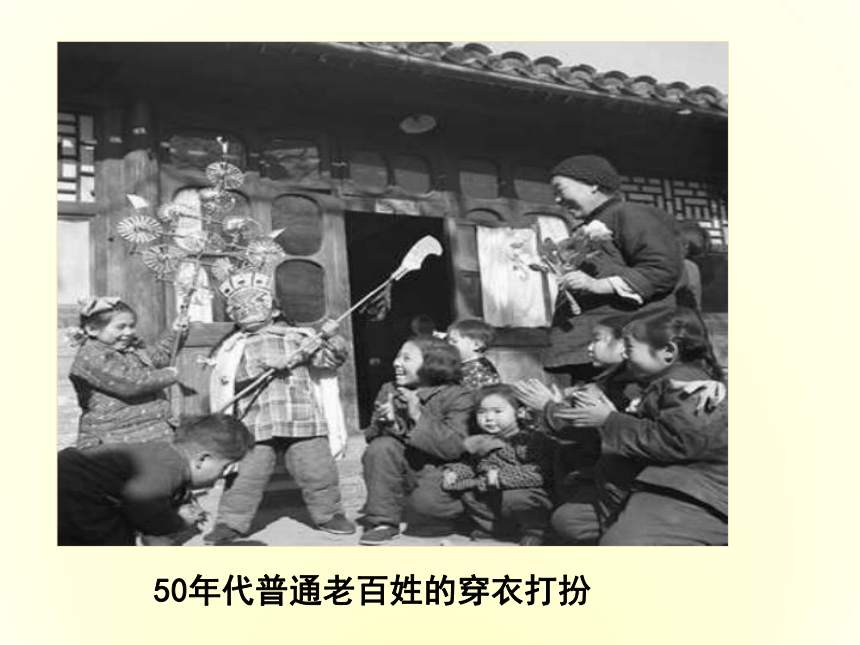

社会生活发展的需要……毛式中山装布拉吉列宁装 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。50年代普通老百姓的穿衣打扮 最革命化的服装

文革时期无数年轻人的理想 蓝绿灰的无彩服装时代 60和70年代蓝黑装 最流行的装饰雷锋帽解放鞋(二)新中国建立---改革开放前服饰的变化:&& 为什么会有这样的特点?(原因)新中国成立、反封建

中苏关系友好

文化大革命的政治氛围

物质生活的匮乏……俭朴、色彩单调、政治氛围浓厚……(三)改革开放后犀 利 哥 近现代服饰的变迁简表长袍马褂

西装

中山装

旗袍

列宁装

布拉吉

绿军装异彩纷呈中西结合

中西合璧

土洋并存政治色彩强烈美观大方

彰显个性半殖民地半封建

社会独立自主

巩固独立解放思想

改革开放馆二: 饮食的变迁1.哪些饮食是属于北方人的?哪些是属于南方人的?

2.鸦片战争后 ,中国的饮食发生了什么变化?

3.富人与贫穷人生活方式有什么不同?&&中国人的饮食呈现怎样的变化趋势?丰富多样、中西并行、互相融合……

南方:米饭、海鲜 北方:面食、肉类 皇帝、贵人:满汉美食 老百姓:粗食淡茶 馆二: 饮食的变迁表现馆三: 居室建筑的变迁 观察下列图片,分析这些图片反映的建筑变迁过程及其内在的特点? 窑洞 江南水乡 传统民居 中西合璧 完全现代 旧式家具 新式家具1.北方典型民居——四合院

2.外国人来华后,西式住房开始出现,中国的居室建筑出现中西合璧的特征。

3.20世纪30年代前后出现完全欧化的新式住宅。

4.家居西化。

馆三: 居室建筑的变迁馆四: 习俗风尚的变迁 观察下列图片,分析这些图片反映的社会习俗怎样变化的?其内在的特点是什么?旧式婚姻的特点:新式婚姻的特点: 包办婚姻

程序繁琐

男尊女卑自主、自由、平等

删繁就简

仿效西方婚姻包办

男子留辫

女子缠足

婚丧仪式繁琐

社交礼仪:跪拜、老爷旧习改变婚姻自由

剪辫易服

废止缠足

仪式文明简约

社交礼仪:握手、同志、先生

采用公历、增添新节日 特别提示:戊戌变法时发出变革呼声,辛亥革命时“断发易服”具有革命色彩,民国时期颁布相应法律。但这只是在大城市的变化,新中国成立前,传统的风俗习惯在农村坚若磐石地沿袭下来。馆四: 习俗风尚的变迁二、新中国社会生活新风尚新中国成立后:⑵变化原因:物质匮乏,人民当家作主,人民生活水平得到逐步提高。⑴变化:勤俭节约、无私奉献成为社会风尚的主流(20世纪50-70年代) 。1.变化原因:党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标.三、改革开放以来人们的社会生活的巨变2.表现:衣食住风俗单一到多元 休闲时尚 八大菜系 菜篮子工程安居工程娱乐多样化 八荣八耻⑵食:①到1987年,中国人民已基本解决了过去几千年没有解决的温饱问题。

②政府发动的“菜篮子工程”使丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上了百姓的餐桌。?你知道中国有哪八大菜系吗?根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素 材料一 欲伸民权,必广民智,欲启民智,必先革除恶风陋习对人民的禁锢。…早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代,请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”,又说:“非易其衣服不能易人心、成风俗,新政不能行。”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容,具有启发民智的意义。政治运动的推动;进行机器生产、生活的需要;受西方习俗的影响。 材料二 “中华民国元年春,正月,元旦,南京临时政府公布采用阳历纪元,定五色旗为国旗,革去长揖磕头之礼,代之以握手与鞠躬;大人老爷之称,改呼先生或衔职;男子劝其剪发,女子禁其缠足;吸食鸦片者,严令戒绝。凡属国民,一律平等……”

——王家槐《海南近志》政府政策的影响 材料四 谭嗣同主张以资产阶级的民主、自由、平等原则代替封建主义的婚姻家庭伦理。另外,谭嗣同盛赞西方社会的文明婚俗.“夫妇择偶判妻,皆内两情相愿,而成婚于教堂”

——《谭嗣同全集》下卷,中华书局1981年版,第351页。 材料三 甲午中日战争前30年间,民族资本的总额只有680万元,而甲午战争后三年间,民族资本总额就增加了一倍多……1912至1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,其中面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也相当发展。

——《中国历史· 晚清民国卷》先进中国人的提倡,西方民主思想的影响民族资本主义经济发展提供了物质基础促使我国近代以来生活与习俗发生变化的因素。戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等的推动、法律的保障民族工业、科技革命、改革开放等的促进维新思想、革命思想、新文化运动、改革开放等的促进(民主平等自由等)外:西方文明冲击归纳 :中国近代社会生活的变化特点是什么?经历了一个由被动到主动向西方学习的过程;

随着近代社会经济、民主思想的发展而不断加速;

存在地域和城乡的严重不平衡;

实质上是东西方文化的碰撞,既吸收了西方文化内容,又保持着浓厚的民族特色。1.经济上:

有利于中国资本主义的发展,推动了工业化的进程;

2.政治上:

有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展;

3.思想文化上:

有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留了中国文化的精髓,又顺应时代的变革。

总之,有利于消除封建因素和促进社会的进步。近代以来物质生活和社会习俗变化带来的影响?物质生活与习俗的变迁近代生活衣:保守走向开放食:区域化走向多元化住:单一化走向现代化习俗:传统陋习到文明开放新中国成立衣食住行的特点变化的原因政治、经济、思想文化、外来因素影响变化。1.19世纪60年代以后,上海逐渐形成了以汉字注音为特点的洋泾浜英语。“来是康姆去是够”(come,go),“好度由途叙阔情”(how do you do)等,据此说明这一时期上海社会生活发生的变化包括( )

①英语开始在当地流传

②生活方式受到西方的影响

③引进了第一次工业革命的成果

④西方饮食文化进入上海

A.①② B.③④

C.①③ D.②④A2.张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明当时( )

A.西餐馆服务周到、营养卫生

B.西餐已成为中华饮食文化的主流

C.西餐馆主要分布在沿海通商口岸

D.西餐已由通商口岸进入内地C3. 梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。“我不再奉派出去挨门磕头拜年。我从此不再是磕头虫儿。”促使春节习俗变化的主要原因是( )

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,废除陋习

D.新文化运动的影响C4. 观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物质供应较为紧张

B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣

D.社会生活带有政治色彩D5.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不善也!”材料反映出当时的中国( )

A.虽已开放,但人们思想还比较保守???????? ?

B.西方男女平等观念逐渐深入人心?

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击??

D.人们难以接受西方医学知识A

物质生活与习俗的变迁 1.识记不同时期衣食住行的特点,认识影响衣食住行变化的原因。

2.理解国际国内环境的变化对衣食住行的影响。

3.探究影响近代物质生活变迁的因素、物质生活变迁的特点及其意义。

本课通过视频和图片“中国领导人服装的改变”导入,以此激发学生的兴趣学习近代以来中国物质生活与习俗的变迁。本课介绍近代以来中国衣、食、住、行与社会习俗的变化,使用大量的图片增加学生的感性认识,激发学生学习的兴趣,提高教学的效果。通过材料的介绍探讨影响近代物质生活与社会习俗变化的原因,及其近代物质生活变化所产生的影响。

本课的重点是新中国的新生活新风尚。通过视频和图片直观认识新中国成立后的衣、食、住、行与社会习俗的变化。通过与新中国成立前的对比,让学生体会到人们生活所发生的变化。本课的难点是新中国社会生活新风尚局面出现的原因。通过展示图片了解人们物质生活与习俗的变化,结合教材内容与材料,分析新中国社会生活新风尚的原因。让学生了解只有在中国共产党的领导下,中国人民的生活质量才发生了巨大的变化,中国才会发生真正意义上的巨变。中国领导人服饰的改变 通过观看上述图片及其视频,你会发现不同时期领导人的服饰都有很大的变化,为什么会形成这样的差别呢? 阅读书本第一子目——动荡中变化的社会生活 一、动荡中的近代社会生活变迁 分组学习,讨论本课讲解了近现代中国社会

生活哪几个方面的变迁? 服饰方面饮食方面居室建筑习俗风尚 每一组派出一名讲解员,跟随老师一起漫游物质生活变迁的过程,说说下面这些图片都是反映的什么时期的生活特色?第一组代表第二组代表第三组代表第四组代表物

质

生

活

变

迁

陈

列

馆馆一: 服饰的变迁清云锦龙袍长袍马褂 西 装中山装的内涵:

和平统一

二大理念:严谨治国

以文治国

三民主义:民族、民权、民生

四维:礼、义、廉、耻

五权:立法、行政、司法、考试、监察

旗袍长袍坎肩校服 旗袍是在二十世纪上半叶由民国服装设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装,是一种东西方文化糅合现象。 (一)从晚清到民国时期,服饰的变化:拘谨、保守、呆板、等级森严&& 为什么会有这些变化?(原因)鸦片战争后,受西方文明的影响

辛亥革命的推动

人们思想的解放

社会生活发展的需要……毛式中山装布拉吉列宁装 “做套列宁装,留着结婚穿”是20世纪50年代

初年轻人中流行的一句顺口溜 。50年代普通老百姓的穿衣打扮 最革命化的服装

文革时期无数年轻人的理想 蓝绿灰的无彩服装时代 60和70年代蓝黑装 最流行的装饰雷锋帽解放鞋(二)新中国建立---改革开放前服饰的变化:&& 为什么会有这样的特点?(原因)新中国成立、反封建

中苏关系友好

文化大革命的政治氛围

物质生活的匮乏……俭朴、色彩单调、政治氛围浓厚……(三)改革开放后犀 利 哥 近现代服饰的变迁简表长袍马褂

西装

中山装

旗袍

列宁装

布拉吉

绿军装异彩纷呈中西结合

中西合璧

土洋并存政治色彩强烈美观大方

彰显个性半殖民地半封建

社会独立自主

巩固独立解放思想

改革开放馆二: 饮食的变迁1.哪些饮食是属于北方人的?哪些是属于南方人的?

2.鸦片战争后 ,中国的饮食发生了什么变化?

3.富人与贫穷人生活方式有什么不同?&&中国人的饮食呈现怎样的变化趋势?丰富多样、中西并行、互相融合……

南方:米饭、海鲜 北方:面食、肉类 皇帝、贵人:满汉美食 老百姓:粗食淡茶 馆二: 饮食的变迁表现馆三: 居室建筑的变迁 观察下列图片,分析这些图片反映的建筑变迁过程及其内在的特点? 窑洞 江南水乡 传统民居 中西合璧 完全现代 旧式家具 新式家具1.北方典型民居——四合院

2.外国人来华后,西式住房开始出现,中国的居室建筑出现中西合璧的特征。

3.20世纪30年代前后出现完全欧化的新式住宅。

4.家居西化。

馆三: 居室建筑的变迁馆四: 习俗风尚的变迁 观察下列图片,分析这些图片反映的社会习俗怎样变化的?其内在的特点是什么?旧式婚姻的特点:新式婚姻的特点: 包办婚姻

程序繁琐

男尊女卑自主、自由、平等

删繁就简

仿效西方婚姻包办

男子留辫

女子缠足

婚丧仪式繁琐

社交礼仪:跪拜、老爷旧习改变婚姻自由

剪辫易服

废止缠足

仪式文明简约

社交礼仪:握手、同志、先生

采用公历、增添新节日 特别提示:戊戌变法时发出变革呼声,辛亥革命时“断发易服”具有革命色彩,民国时期颁布相应法律。但这只是在大城市的变化,新中国成立前,传统的风俗习惯在农村坚若磐石地沿袭下来。馆四: 习俗风尚的变迁二、新中国社会生活新风尚新中国成立后:⑵变化原因:物质匮乏,人民当家作主,人民生活水平得到逐步提高。⑴变化:勤俭节约、无私奉献成为社会风尚的主流(20世纪50-70年代) 。1.变化原因:党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标.三、改革开放以来人们的社会生活的巨变2.表现:衣食住风俗单一到多元 休闲时尚 八大菜系 菜篮子工程安居工程娱乐多样化 八荣八耻⑵食:①到1987年,中国人民已基本解决了过去几千年没有解决的温饱问题。

②政府发动的“菜篮子工程”使丰富的蔬菜、肉蛋、海鲜摆上了百姓的餐桌。?你知道中国有哪八大菜系吗?根据下列材料分析影响近代社会生活变迁的因素 材料一 欲伸民权,必广民智,欲启民智,必先革除恶风陋习对人民的禁锢。…早在百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》,认为女子裹足,不能劳动;辫发长垂,不利于机器生产;宽衣博带,长裙雅步,不便于万国竞争的时代,请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”,又说:“非易其衣服不能易人心、成风俗,新政不能行。”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容,具有启发民智的意义。政治运动的推动;进行机器生产、生活的需要;受西方习俗的影响。 材料二 “中华民国元年春,正月,元旦,南京临时政府公布采用阳历纪元,定五色旗为国旗,革去长揖磕头之礼,代之以握手与鞠躬;大人老爷之称,改呼先生或衔职;男子劝其剪发,女子禁其缠足;吸食鸦片者,严令戒绝。凡属国民,一律平等……”

——王家槐《海南近志》政府政策的影响 材料四 谭嗣同主张以资产阶级的民主、自由、平等原则代替封建主义的婚姻家庭伦理。另外,谭嗣同盛赞西方社会的文明婚俗.“夫妇择偶判妻,皆内两情相愿,而成婚于教堂”

——《谭嗣同全集》下卷,中华书局1981年版,第351页。 材料三 甲午中日战争前30年间,民族资本的总额只有680万元,而甲午战争后三年间,民族资本总额就增加了一倍多……1912至1919年,新建厂矿企业470多家,投资近亿元,其中面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也相当发展。

——《中国历史· 晚清民国卷》先进中国人的提倡,西方民主思想的影响民族资本主义经济发展提供了物质基础促使我国近代以来生活与习俗发生变化的因素。戊戌变法、辛亥革命、新中国成立、十一届三中全会等的推动、法律的保障民族工业、科技革命、改革开放等的促进维新思想、革命思想、新文化运动、改革开放等的促进(民主平等自由等)外:西方文明冲击归纳 :中国近代社会生活的变化特点是什么?经历了一个由被动到主动向西方学习的过程;

随着近代社会经济、民主思想的发展而不断加速;

存在地域和城乡的严重不平衡;

实质上是东西方文化的碰撞,既吸收了西方文化内容,又保持着浓厚的民族特色。1.经济上:

有利于中国资本主义的发展,推动了工业化的进程;

2.政治上:

有利于中国反封建斗争的展开,促进了资产阶级民主革命的发展;

3.思想文化上:

有利于冲破封建文化的束缚,革除弊端,既保留了中国文化的精髓,又顺应时代的变革。

总之,有利于消除封建因素和促进社会的进步。近代以来物质生活和社会习俗变化带来的影响?物质生活与习俗的变迁近代生活衣:保守走向开放食:区域化走向多元化住:单一化走向现代化习俗:传统陋习到文明开放新中国成立衣食住行的特点变化的原因政治、经济、思想文化、外来因素影响变化。1.19世纪60年代以后,上海逐渐形成了以汉字注音为特点的洋泾浜英语。“来是康姆去是够”(come,go),“好度由途叙阔情”(how do you do)等,据此说明这一时期上海社会生活发生的变化包括( )

①英语开始在当地流传

②生活方式受到西方的影响

③引进了第一次工业革命的成果

④西方饮食文化进入上海

A.①② B.③④

C.①③ D.②④A2.张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明当时( )

A.西餐馆服务周到、营养卫生

B.西餐已成为中华饮食文化的主流

C.西餐馆主要分布在沿海通商口岸

D.西餐已由通商口岸进入内地C3. 梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。“我不再奉派出去挨门磕头拜年。我从此不再是磕头虫儿。”促使春节习俗变化的主要原因是( )

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,废除陋习

D.新文化运动的影响C4. 观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物质供应较为紧张

B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣

D.社会生活带有政治色彩D5.1869年,《教会新报》的一篇文章写道:“外国生产皆归男医接生,虽经此例,似不成规矩。……男归男医,女归女医,岂不善也!”材料反映出当时的中国( )

A.虽已开放,但人们思想还比较保守???????? ?

B.西方男女平等观念逐渐深入人心?

C.旧的风俗习惯受到西方民主思潮的冲击??

D.人们难以接受西方医学知识A

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势