八年级下册 第三单元 名著导读 《经典常谈》课件(共74张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级下册 第三单元 名著导读 《经典常谈》课件(共74张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-16 19:50:31 | ||

图片预览

文档简介

(共74张PPT)

当经典成为蒙尘的明珠

永不被人提及

历史的长河终将把它消磨殆尽

但文化不与精神不可断绝

所以,我们终将拾起

让明珠璀璨

《经典常谈》名著导读

——作者:朱自清

提起作者朱自清,你会想到什么?

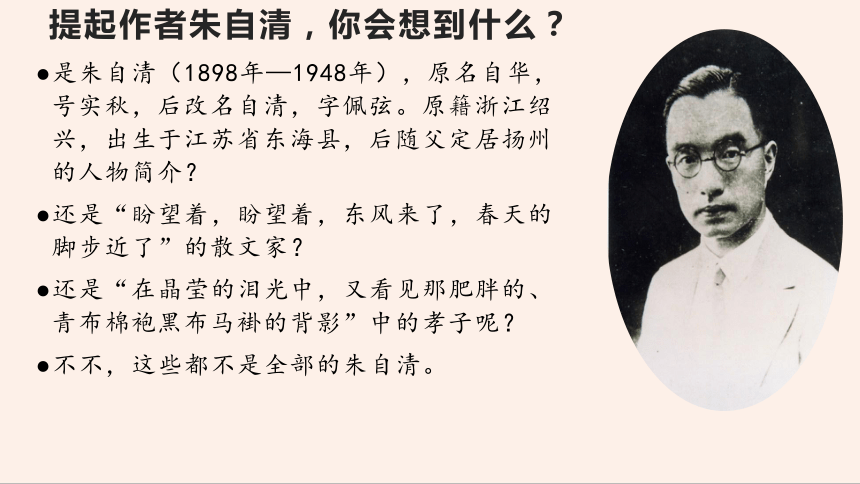

是朱自清(1898年—1948年),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县,后随父定居扬州的人物简介?

还是“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”的散文家?

还是“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”中的孝子呢?

不不,这些都不是全部的朱自清。

朱自清

中国现代散文家

诗人

学者

民主战士

什么叫学者?

是指具有一定学识水平、能在相关领域表达思想、提出见解、引领社会文化潮流的人。包括:思想家、哲学家、文学家、史学家和各类文化专家。

鲁迅《而已集·读书杂谈》:“研究文章的历史或理论,是文学家,是学者。”

例如:陈寅恪、王国维、钱钟书、郭沫若、季羡林等都是中国著名学者。

那么,我们的“学者”为什么要写《经典常谈》呢?

为了给希望读写经典的中学生做个向导,指点阅读门径,让特闷面对浩如烟海的古代典籍不至于茫然无措。

——朱自清在《经典常谈》序言中谈到

我们为什么要学习呢?

没有经典,我们会停止思考

没有诠释,经典将失去意义

所以,我们要《经典常谈》

经典是沉默的,诠释使它开口说话。一种文化的活的生命力,并不无条件地表现在这一文化遗留的典籍文字中,而是表现在由该文化典籍所体现出来的普遍的精神价值中。然而,该文化的典籍文字是不会说话的,只有该文化中的人不断对典籍文字进行充满存在感和历史感的诠释,典籍文字中的普遍的精神价值才会被激活,这一文化才会具有活生生的生命力。

所以,我们要《经典常谈》

70多年前,《经典常谈》是为当时的中学生写的,朱自清的“本心”是“引他们到经典的大路上去”;今天,《经典常谈》被列入人教版语文名著阅读篇目,我们更应当“亲近经典”“见识经典”,“到源头去喝水”!

那么,读了朱自清先生的《经典常谈》,是否可以当做真正读了其中记载的十三本国学经典呢?

如果读者把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌(quán)为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

——朱自清

《经典常谈》这本书讲什么?

我们先从一个评论大致了解!

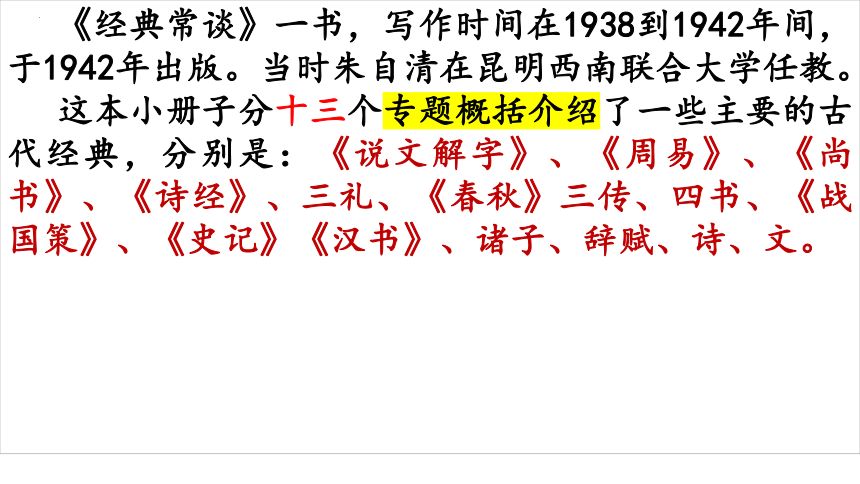

《经典常谈》一书,写作时间在1938到1942年间,于1942年出版。当时朱自清在昆明西南联合大学任教。

这本小册子分十三个专题概括介绍了一些主要的古代经典,分别是:《说文解字》、《周易》、《尚书》、《诗经》、三礼、《春秋》三传、四书、《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文。

全书见解精辟,文笔优美,通俗流畅,深入浅出,是读者了解中国古代文化典籍的经典指南,也是国学入门书。是国学知识和文艺理论最好的入门读本,对当代文艺、国学爱好者与研究者也有极强的指导意义和参考价值。这样一本看似简单的小书,倾注了朱自清先生许多的心血和对后学的殷殷关爱。

书籍简介

全书分为13篇,排列顺序依照传统的“经史子集”。

这13篇的安排,囊括了中国文化最重要的典籍,并以“书”为“点”,活泼严谨地进行经典导读。

经典常谈

名著阅读

《经典常谈》

正文篇目

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三《礼》第五

《春秋》三传第六

‘四书’第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

《经典常谈》一书,包括《说文解字》、《五经》、《四书》、《战国策》、史汉、诸子、辞赋、诗、文,共十三篇,经史子集都有,是旧时士人的基础读物。除诗、文外,其他都是逐书讲解,介绍其作者、内容,言之有据,深入浅出,意无不达,雅俗共赏,运用现代语言,讲述古史内容,令人读之不厌,确是难得的运用语言文字的妙手。诗、文不可以数举,叙述源流史迹,是诗文发展史,繁简得中,娓娓而谈,亦为不可多得之作。

——文学史家、教育家、文学评论家:季镇淮

由此可知,《经典常谈》说的是这些书:

《说文解字》、《五经》、《四书》、《战国策》、史汉、诸子、辞赋、诗、文,共十三篇,

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

四书:《大学》《中庸》《孟子》《论语》

经史子集都有,是旧时士人的基础读物。

由此可知,《经典常谈》大致讲的这个内容:

除诗、文外,其他都是逐书讲解,介绍其作者、内容,言之有据,深入浅出,意无不达,雅俗共赏,运用现代语言,讲述古史内容。

诗、文不可以数举,叙述源流史迹,是诗文发展史,繁简得中。

《经典常谈》小知识:小学及经史子集

小学,就是文字学。研究文字的学问,包括音韵、训古等。《经典常谈》中对应的是《说文解字》

经史子集

“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。一些大型的古籍丛书往往囊括四部,并用以命名,如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等,可见四部分类对古籍的重要意义。

经:经书,指儒家经典著作;

史:史书,即正史;

子:先秦百家著作,宗教;

集:文集,即诗词汇编。

《经典常谈》在经史子集中选择了哪些?

经:经书,指儒家经典著作;

史:史书,即正史;

子:先秦百家著作,宗教;

集:文集,即诗词汇编。

《经典常谈》中对应的是《周易》、《尚书》、三礼、《春秋》三传、《四书》、《诗经》

《经典常谈》中对应的是《战国策》《史记》、《汉书》

《经典常谈》中对应的是《诸子》

《经典常谈》中对应的是《辞赋》《诗》、《文》

“三礼”指的是《周礼》《仪礼》、《礼记》

一、说文解字

经典的重要就不用赘述了,要读懂这些经典书籍,特别是经、子,就得得懂“小学”,也就是文字学,代表书籍就是《说文解字》,因此它也是经典的一部分,需要作为基础来阅读。

仓颉造字说

造字和用字的“六书”

许慎《说文解字》地位、意义

字体演变过程

1、仓颉造字说

传说,仓颉是黄帝的史官,拥有双瞳四目。据说他看到了地上的兽蹄儿、鸟爪儿留下的痕迹,才以此为灵感造起字来。

2、《说文解字》

东汉时期许慎作《说文解字》,这是一部划时代的书。

《说文解字》一书收入了大量小篆和晚周文字,让后人可以追溯文字的本源。

许慎还分析了偏旁,定出了部首。

《说文解字》本身是一部文字学的典籍,同时也是一切古典的工具。

3、中国的汉字,从造字和用字的角度来讲,有六个条例,称为“六书”,分别是象形、指事、会意、形声、转注、假借;

4、汉字的演变:甲骨文,金文,篆书,隶书,草书,楷书,行书

篆书: 线条圆润,变形复杂

隶书:蚕头雁尾,结构端正,字形略扁

草书:结构简省,笔画连绵(汉代)

楷书:端正大气(颜真卿)

行书:端正平稳,放纵流动(晋,王羲之)

二、周易

1、八卦相传是伏羲氏画的,也有说是上天所赐的。与八卦相伴而生的是占卜,古时候的人们看见数字整齐而有变化,认为是神奇而有魔力的东西,比如说太极生两仪,两仪生四象就是一生二、二生四的意思。

2、在太极八卦中,一横来表示阳,两横表示阴,分别配出八个卦,名称分别是乾、兑、离、震、艮、坎、巽、坤,八卦之间两两组合就成了六十四卦,简而言之,八卦的基本原理是靠了数目来判断吉凶的。而《周易》这部书,就是把那时候人们占卜的卦辞按着一定的顺序编辑起来的。

3、后来,儒家为《周易》卦辞做了种种新解释,加入了君子父子的儒家典型思想,于是《周易》便成为了儒家第一经典,形成了一套完整的儒家哲学体系。可以说,儒家的《周易》是哲学化了的;而民众的《周易》倒是巫术的本来面目。

三、尚书

1、《尚书》是中国最古的记言的历史,中国第一部历史文献汇编,内容包括了虞、夏、商、周四代,《尚书》记录的大多是号令,是向大众宣布的话,或者君臣相告的话。

平时的号令叫“诰”

军事的号令叫“誓”

君告臣的话叫“命”

2、其主要思想是“鬼治主义”,就是遇到臣民不听话的时候,只要抬出上天和先祖来,自然一切解决。所谓《尚书》“上古帝王的书”

3、在儒家所传的五经中,《尚书》残缺最多,因而问题也最多。因秦始皇焚书坑儒、书法沿革等历史原因,在西汉时期流传着《今文尚书》、《古文尚书》两个版本,也造就了西汉《尚书》“古今之争”这一经学大史迹。之后一番战乱《古文尚书》便失传了,但三国时期出了一位孔安国又伪造了一部《古文尚书》,冒名顶替一千年直到清初才被人们彻底识破。

四、诗经

1、《诗经》是在五经中我们最耳熟能详的一部。诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。后来有了文字,人们便将歌谣记录下来,形成最初的诗。到了战国时代,贵族渐渐衰落,职业的乐工纷纷散走,乐谱就此失传,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便形成了《诗经》。

2、到了儒家这里,孔子用“思无邪”一句话概括“诗三百”,采取了断章取义的办法,用诗来讨论做学问做人的道理,成为儒家五经之一,主要作教化之用。而教化的方法,主要是建立在“六义”上,所谓的风、雅、颂、赋、比、兴。

五、三礼

1、《周礼》《仪礼》《礼记》,三礼的根本是“礼治”。

2、儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼为治乱的根本。儒家说每个人一味地满足自己的欲望,就会造成社会的混乱,要解决这一问题,就得定出森严的等级制度、长幼次序,是所谓“天地君亲师”等,这便是礼治主义。由此引申出一切日常生活都有了一套程序和规矩。甚至王道不外乎人情,礼也是王道的一部分。

此外,从来礼乐并称,但其实乐附属于礼,是用来补助仪文的不足的,因为乐的可以让人平心静气,互相和爱,有改善人心、移风易俗的功用。

3、三本:“天地君亲师”,

天地代表生命的本源。

亲是祖先的意思,祖先是家族的本源。

君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼的“三本”。

礼治:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

六、《春秋》三传

1、“春秋”是古代记事史书的通称,是因为古代朝廷大事,多在春、秋二季举行。而作为五经之一的《春秋》,相传是孔子修订的《鲁春秋》。

2、古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

3、《左传》《公羊传》《榖梁传》三传特别注重《春秋》的劝惩作用;征实与否,倒在其次。

4、《春秋》大义可以从两方面说:

一是明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训;

二是夸扬霸业,推尊周室,亲爱国家,排斥夷狄,实现民族大一统的理想。

5、三传之中,《公羊传》《穀梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事为主。《公羊传》《穀梁传)以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

我国第一部编年体史书——《春秋》

我国第一部叙事完备的编年体史书——《左传》

6、《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。

七、四书

1、四书分别是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。旧时科举私塾里,学生入学,便是从四书读起的。

2、《大学》是古来大学里教学生的方法,循序渐进地阐述了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的人生奋斗理念;

3、《论语》是弟子记录孔子的言语的,传达了“君子”、“仁”、“忠恕”等可以终身应用的学问;

4、《孟子》是孟子及弟子共同编定的,说“仁”兼说“义”,提出要养“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”;

5、《中庸》是孔门传授心法的书,“‘不偏’叫作‘中’,‘不易’叫作‘庸’;‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。

八、战国策

1、《战国策》的缘起于战国时代,春秋末年列国纷争,最后形成了齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩等“战国七雄”相互之间战乱不断的局面。为了避免战争,国与国之间的外交手段便显得十分重要,游说之士便应运而生,也叫策士。

《战国策》是中国古代的一部史学名著。它是一部国别体史书,主要记载战国时期谋臣策士纵横捭阖的斗争。

作者刘向(约前77年—前6年),原名刘更生,字子政。西汉经学家、目录学家、文学家,沛县(今属江苏)人。

(zòng héng bǎi hé)指在政治上或外交上运用手段进行分化或拉拢。

2、根据对最强大的秦国的态度不同,策士们形成了“合纵”、“连横”两个派别,代表人物便是大名鼎鼎的苏秦、张仪,都以能言善辩巧舌如簧而著称。

3、秦在西方,六国在东方,因此六国土地南北相连,故称“合纵”;后秦国自西向东与各诸侯结交,自西向东为横向,故称“连横”。

4、用编者西汉刘向的话来讲,《战国策》就是记录了战国时代“高才秀士”们“奇策异智”的一部重要古史。

九、《史记》《汉书》

这两部书是最早的有系统的历史,可称为正史的源头,且都成了文学的古典。

2、《史记》纪传体通史,记载自皇帝以来到著者当世(汉武帝),首尾三千多年的事情。

《汉书》采用《史记》体制,但只记载了从汉高祖到王莽篡位的230年,此之后的历史书籍都采用断代制。所以可以称《史记》《汉书》为正史的源头。

3、《史记》作者西汉司马迁,共一百三十篇。包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。

司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写,靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上,实称得上“通古今之变,成一家之言”。

4、《汉书》又称《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史,由东汉时期史学家班固编撰,其中《汉书》八表由班固之妹班昭补写而成。起于汉高祖,终于平帝时王莽之诛。记录范围更为广大,涉及天地、鬼神、人事、政治、道德、艺术、文章,包罗万象。

5、《史记》更多司马迁的感慨,微情妙旨,而《汉书》更多就史论史,更加客观。

十、诸子

1、春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在这个大变动当中,一些才智之士“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的“士”。“士”本是封建制度里贵族的末一级,但到了春秋战国之际,“士”成了有才能的人的通称。

2、子部收录诸子百家等14个大类的著作。诸子百家思想的产生在战国,那时候社会动荡不安,有志之士们对于局势提出了种种的主张,并且开始开门授徒,形成了不同的流派,各“思以其道易天下”。

儒家:孔子、孟子、荀子

墨家:墨翟。墨家是制造战斗器械和打仗的专家。

道家:老子、庄子。顺应自然,无为而为,不治而治。

孟子认为“人性本善”,主张施“仁政”、“王政”,即一切政治的、经济的制度都是为民设的,君也是为民设的;

荀子认为“人性本恶”,注重圣王的威权,圣王建立社会国家,是为明分、息争的。

孔子提倡“有教无类”,定下了君臣父子的社会秩序。孔子之后,儒家还出了两位大师,分别是孟子和荀子。

墨家的创始人是墨翟。墨家反对侵略的打仗,他们只帮助弱小国家做防卫工作,这就是他们的“非攻”主义;天下的祸端都起源于相互争斗,人们应该视人如己,互相帮助,这就是他们的“兼爱”主义。

道家反对一切文化和制度,因时世太乱,难以挽救,便消极起来,取一种不闻不问的态度。

老子留下一部《道德经》,他认为宇宙间事物的变化,都遵循叫做“常”的公律,其核心是物极必反,所以具体应用就是排除一切制度,顺其自然,无为而治,自然就是“道”;

庄子则更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等,甚至死和生也都是自然的变化。

以韩非子为代表的法家以荀学、老学为基础,从实际政治出发,将尊君权、禁私学、重富豪的趋势加以理论化,以至于中国后来的政治,大部分是受法家的学说支配的。

到了战国末期,人们感受到了统一思想的重要性,秦相吕不韦便做了第一个尝试同统一的人。他教许多门客合撰了一部《吕氏春秋》,以道家为基调,将诸子书统一了起来。到了汉武帝时期,接着社会大统的东风,董仲舒成功地实现了全社会罢黜百家,独尊儒术的全新局面。

以驺衍为代表的阴阳家学说出自于古代方士,研究五行之德:木胜土,金胜木,火胜金,水胜火,土胜水,这样“终始”不息。

十一、辞赋

1、辞赋起源于《楚辞》,最具有代表性的就是屈原的《离骚》。朱自清先生称《离骚》和《九章》的各篇,都是屈原放逐时候所作。他感念怀王的信任,却恨他糊涂,让一群小人蒙蔽着,播弄着。他高唱着“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,走投无路,满腔委屈,千头万绪,无人可诉,只能告诉自己的一支笔,“离骚”就是“别愁” 或“遭忧”的意思。他用了许多神话和动植物的譬喻,委曲地表达了他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往 ,对于群小的深恶痛疾。

2、到了汉代,出现了东方朔、王褒、刘向等一大批模仿《离骚》的文人,汉人称这些作品为“辞”,一并纳入了《楚辞》一书。荀子的《赋篇》是最早称“赋”。因为汉武帝好辞赋,所以繁荣一时;发展到唐初,称为“俳体”的赋;后来宋代不再注重排偶而趋向散文化,欧阳修、苏轼等人的赋便称为“文体”的赋。

总体来看,赋虽然有韵,但更像是文而不算是诗。

3、屈原是我国历史里永被纪念的一个人。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇都是屈原放逐时所作。荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。《汉书·艺文志·诗赋略》分赋为四类。东汉后班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思作《三都赋》。

十二、诗

1、汉武帝设计了乐府这个机构,专门采集古时的歌谣和乐谱,后来乐谱渐渐失传只留下歌词,便形成了乐府诗。这些诗以叙事为主,多写社会故事和风俗,是五言诗的源头。

2、到了建安年间,出了曹植这个大诗人,但真正奠定了五言诗基础的,则是魏代的阮籍,他正式成立了抒情的五言诗。晋代的诗,渐渐排偶化、典故化,渐渐千篇一律,但正是这种影响下,却孕育了陶渊明和谢灵运。陶诗教给人怎样赏味田园,谢诗教给人怎样赏味山水:他们都是发现自然的诗人。

3、到了唐,李白政治不能得志,纵情山水间,人称“天上谪仙人”,用诗来抒写自己的生活;杜甫用诗来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值高,也因此而影响到两宋时代。宋诗有了散文化的倾向,到了苏轼最为明显,他将禅学大量放进诗里,开了一个新境界。

十三、文

1、现存中国最早的文,是商代的卜辞,也就是一种官文书。

2、后来到了春秋的时候,外交的言语也称为“辞”,孔子说辞的要义在“达”,也就说说明白。到了战国,辩士们的说辞可谓天花乱坠,可以成为议论文。记事文也有了长足的进步,《春秋左氏传》是写事的丰碑,《史记》是写人的丰碑。汉武帝时候,盛行辞赋,赋的特色是铺张、排偶、用典故,汉、魏之际,排偶更甚

3、真正开了文体宗派的,是唐代韩愈。他力求以散行的句子换去排偶的句子,句逗总弄得参参差差的。他的标准是“气”,就是然的语气,并且有意将白话的自然音节引到语言中去。成为了新体的“古文”、宋代所成的“散文”的创立者。之后经

过欧阳修与苏轼的发扬,古文成了正宗。

4、唐代发展出的新文体“传奇”,到了宋代有了“话本”,也就是白话小说的老祖宗,演化出了《三国演义》、《水浒传》和《西游记》,直到《红楼梦》成为了白话小说集大成者。

5、从明代开始用八股文取士一直到清末,可谓盛极一时。可是因“古文不宜说理”,八股文逐渐没落。到了清末,梁启超先生的“新文体”可算登峰造极,但也未能长久。新文化运动风起云涌,胡适之等人提倡的白话文搭上中国现代化的马车,一直驶近了新中国。

艺

术

特

色

朱自清是散文大家,平易亲切,委婉尽情的优美风格,在现代散文史上别树一帜。《经典常谈》的散文手法,除了平易亲切的叙述笔调,生动活泼的“儿化词”的运用等等,特别在意每一篇开头的经营,让每一篇都有一个引人入胜的“凤头”:或从传说入手,或从风俗入手,或从时代背景说起,或从人物故事说起。全书十三篇,每一篇的开头各不相同。这种由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

1、风格上,是用散文手法谈学术的佳作

艺术特色

十三篇可分两大部分:前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。

因此,《经典常谈》虽说不是“国学概论”,但只要细读全书,在深入经典文本的同时,又可以获得系统的国学常识。

2、内容上,点面结合,依次介绍经史子集

艺术特色

全书的每一篇,一段一层意思,层层有序推进,首尾呼应,浑然一体。在我看来,有意愿开设“经典导读”课程的语文教师,只要细读全书,然后按照每一篇的主题,分出逻辑层次,拟出恰当标题,就能适用于课堂讲授。

3、表述上,导入生动,层次清晰,逻辑严密

艺术特色

能

力

训

练

1.关于《经典常谈》描述错误的一项是( )

A.《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初撰写的一部介绍我国国学经典的著作。

B.《经典常谈》全书共13篇,介绍了《说文解字》等经典著作,并概述了诸子、辞赋和历代诗文的情况。

C.《经典常谈》是一本写给中学生看的书,让学生从本国语言文字上,了解固有文化。

D.各篇的排列按照传统的时间顺序,梳理了中国数千年文化的精粹,语言亲切自然,通俗易懂。

2.关于《说文解字》不正确的一项是( )

A.《说文解字》作者是传说中黄帝的史官仓颉。

B.《说文解字》属于“小学”,是一部划时代的字书。

C.“六书”,分别是象形、指事、会意、形声、转注、假借

D.秦始皇用小篆统一了文字,不久有了隶书,到了汉初有了草书,晋朝有了行书。

D

A

3.八卦是中国古老文化的深奥概念,是一套用三组阴阳组成的形而上的哲学符号。其深邃的哲理解释自然、社会现象。

与之有关的国学名著是( )

A.《周易》 B.《战国策》

C.《春秋》 D.《尚书》

A

4.__________是中国最古的记言的历史。内容包括了虞、夏、商、周四代,其中大部分是号令,就是向大众宣布的话。( )

A.《周易》

B.《尚书》

C.《春秋》

D.《战国策》

B

5.记录了战国时代“高才秀士”们“奇策异智”的一部重要古史是( )

A.《周易》

B.《战国策》

C.《春秋》

D.《尚书》

6. 有一本国学名著,其主要内涵一是明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训;二是夸扬霸业,推尊周室,亲爱国家,排斥夷狄,实现民族大一统的理想。这本国学名著是( )

A.《周易》

B.《战国策》

C.《春秋》

D.《尚书》

B

C

7.《诗经》是中国汉族文学上最早的一部诗歌总集,它又称( )

A.《民歌》 B.《诗歌》

C.《诗》 D.《诗两百》

8.《诗经》中描写地方民间风俗的是那一部分( )

A.风 B.小雅

C.颂 D.大雅

9.《诗经》中主要是宗庙乐歌的是哪一部分( )

A.风 B.小雅

C.颂 D.大雅

C

A

C

10.《诗经》全书收录了自( )至春秋中叶的作品。

A.夏朝 B.商朝

C.西周初年 D.东周初年

11.我们所说的“三礼”不包括( )

A.《周礼》 B.《仪礼》

C.《礼乐》 D.《礼记》

C

C

12.下面对“四书”包括正确的一项是( )

A.《诗经》《尚书》《礼记》《易经》

B.《尚书》《中庸》《论语》《孟子》

C.《易经》《孔子》《论语》《孟子》

D.《大学》《中庸》《论语》《孟子》

D

当经典成为蒙尘的明珠

永不被人提及

历史的长河终将把它消磨殆尽

但文化不与精神不可断绝

所以,我们终将拾起

让明珠璀璨

《经典常谈》名著导读

——作者:朱自清

提起作者朱自清,你会想到什么?

是朱自清(1898年—1948年),原名自华,号实秋,后改名自清,字佩弦。原籍浙江绍兴,出生于江苏省东海县,后随父定居扬州的人物简介?

还是“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”的散文家?

还是“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”中的孝子呢?

不不,这些都不是全部的朱自清。

朱自清

中国现代散文家

诗人

学者

民主战士

什么叫学者?

是指具有一定学识水平、能在相关领域表达思想、提出见解、引领社会文化潮流的人。包括:思想家、哲学家、文学家、史学家和各类文化专家。

鲁迅《而已集·读书杂谈》:“研究文章的历史或理论,是文学家,是学者。”

例如:陈寅恪、王国维、钱钟书、郭沫若、季羡林等都是中国著名学者。

那么,我们的“学者”为什么要写《经典常谈》呢?

为了给希望读写经典的中学生做个向导,指点阅读门径,让特闷面对浩如烟海的古代典籍不至于茫然无措。

——朱自清在《经典常谈》序言中谈到

我们为什么要学习呢?

没有经典,我们会停止思考

没有诠释,经典将失去意义

所以,我们要《经典常谈》

经典是沉默的,诠释使它开口说话。一种文化的活的生命力,并不无条件地表现在这一文化遗留的典籍文字中,而是表现在由该文化典籍所体现出来的普遍的精神价值中。然而,该文化的典籍文字是不会说话的,只有该文化中的人不断对典籍文字进行充满存在感和历史感的诠释,典籍文字中的普遍的精神价值才会被激活,这一文化才会具有活生生的生命力。

所以,我们要《经典常谈》

70多年前,《经典常谈》是为当时的中学生写的,朱自清的“本心”是“引他们到经典的大路上去”;今天,《经典常谈》被列入人教版语文名著阅读篇目,我们更应当“亲近经典”“见识经典”,“到源头去喝水”!

那么,读了朱自清先生的《经典常谈》,是否可以当做真正读了其中记载的十三本国学经典呢?

如果读者把它当作一只船,航到经典的海里去,编撰者将自己庆幸,在经典训练上,尽了他做尖兵的一份儿。可是如果读者念了这部书,便以为已经受到了经典训练,不再想去见识经典,那就是以筌(quán)为鱼,未免辜负编撰者的本心了。

——朱自清

《经典常谈》这本书讲什么?

我们先从一个评论大致了解!

《经典常谈》一书,写作时间在1938到1942年间,于1942年出版。当时朱自清在昆明西南联合大学任教。

这本小册子分十三个专题概括介绍了一些主要的古代经典,分别是:《说文解字》、《周易》、《尚书》、《诗经》、三礼、《春秋》三传、四书、《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文。

全书见解精辟,文笔优美,通俗流畅,深入浅出,是读者了解中国古代文化典籍的经典指南,也是国学入门书。是国学知识和文艺理论最好的入门读本,对当代文艺、国学爱好者与研究者也有极强的指导意义和参考价值。这样一本看似简单的小书,倾注了朱自清先生许多的心血和对后学的殷殷关爱。

书籍简介

全书分为13篇,排列顺序依照传统的“经史子集”。

这13篇的安排,囊括了中国文化最重要的典籍,并以“书”为“点”,活泼严谨地进行经典导读。

经典常谈

名著阅读

《经典常谈》

正文篇目

《说文解字》第一

《周易》第二

《尚书》第三

《诗经》第四

三《礼》第五

《春秋》三传第六

‘四书’第七

《战国策》第八

《史记》《汉书》第九

诸子第十

辞赋第十一

诗第十二

文第十三

《经典常谈》一书,包括《说文解字》、《五经》、《四书》、《战国策》、史汉、诸子、辞赋、诗、文,共十三篇,经史子集都有,是旧时士人的基础读物。除诗、文外,其他都是逐书讲解,介绍其作者、内容,言之有据,深入浅出,意无不达,雅俗共赏,运用现代语言,讲述古史内容,令人读之不厌,确是难得的运用语言文字的妙手。诗、文不可以数举,叙述源流史迹,是诗文发展史,繁简得中,娓娓而谈,亦为不可多得之作。

——文学史家、教育家、文学评论家:季镇淮

由此可知,《经典常谈》说的是这些书:

《说文解字》、《五经》、《四书》、《战国策》、史汉、诸子、辞赋、诗、文,共十三篇,

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

四书:《大学》《中庸》《孟子》《论语》

经史子集都有,是旧时士人的基础读物。

由此可知,《经典常谈》大致讲的这个内容:

除诗、文外,其他都是逐书讲解,介绍其作者、内容,言之有据,深入浅出,意无不达,雅俗共赏,运用现代语言,讲述古史内容。

诗、文不可以数举,叙述源流史迹,是诗文发展史,繁简得中。

《经典常谈》小知识:小学及经史子集

小学,就是文字学。研究文字的学问,包括音韵、训古等。《经典常谈》中对应的是《说文解字》

经史子集

“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。一些大型的古籍丛书往往囊括四部,并用以命名,如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等,可见四部分类对古籍的重要意义。

经:经书,指儒家经典著作;

史:史书,即正史;

子:先秦百家著作,宗教;

集:文集,即诗词汇编。

《经典常谈》在经史子集中选择了哪些?

经:经书,指儒家经典著作;

史:史书,即正史;

子:先秦百家著作,宗教;

集:文集,即诗词汇编。

《经典常谈》中对应的是《周易》、《尚书》、三礼、《春秋》三传、《四书》、《诗经》

《经典常谈》中对应的是《战国策》《史记》、《汉书》

《经典常谈》中对应的是《诸子》

《经典常谈》中对应的是《辞赋》《诗》、《文》

“三礼”指的是《周礼》《仪礼》、《礼记》

一、说文解字

经典的重要就不用赘述了,要读懂这些经典书籍,特别是经、子,就得得懂“小学”,也就是文字学,代表书籍就是《说文解字》,因此它也是经典的一部分,需要作为基础来阅读。

仓颉造字说

造字和用字的“六书”

许慎《说文解字》地位、意义

字体演变过程

1、仓颉造字说

传说,仓颉是黄帝的史官,拥有双瞳四目。据说他看到了地上的兽蹄儿、鸟爪儿留下的痕迹,才以此为灵感造起字来。

2、《说文解字》

东汉时期许慎作《说文解字》,这是一部划时代的书。

《说文解字》一书收入了大量小篆和晚周文字,让后人可以追溯文字的本源。

许慎还分析了偏旁,定出了部首。

《说文解字》本身是一部文字学的典籍,同时也是一切古典的工具。

3、中国的汉字,从造字和用字的角度来讲,有六个条例,称为“六书”,分别是象形、指事、会意、形声、转注、假借;

4、汉字的演变:甲骨文,金文,篆书,隶书,草书,楷书,行书

篆书: 线条圆润,变形复杂

隶书:蚕头雁尾,结构端正,字形略扁

草书:结构简省,笔画连绵(汉代)

楷书:端正大气(颜真卿)

行书:端正平稳,放纵流动(晋,王羲之)

二、周易

1、八卦相传是伏羲氏画的,也有说是上天所赐的。与八卦相伴而生的是占卜,古时候的人们看见数字整齐而有变化,认为是神奇而有魔力的东西,比如说太极生两仪,两仪生四象就是一生二、二生四的意思。

2、在太极八卦中,一横来表示阳,两横表示阴,分别配出八个卦,名称分别是乾、兑、离、震、艮、坎、巽、坤,八卦之间两两组合就成了六十四卦,简而言之,八卦的基本原理是靠了数目来判断吉凶的。而《周易》这部书,就是把那时候人们占卜的卦辞按着一定的顺序编辑起来的。

3、后来,儒家为《周易》卦辞做了种种新解释,加入了君子父子的儒家典型思想,于是《周易》便成为了儒家第一经典,形成了一套完整的儒家哲学体系。可以说,儒家的《周易》是哲学化了的;而民众的《周易》倒是巫术的本来面目。

三、尚书

1、《尚书》是中国最古的记言的历史,中国第一部历史文献汇编,内容包括了虞、夏、商、周四代,《尚书》记录的大多是号令,是向大众宣布的话,或者君臣相告的话。

平时的号令叫“诰”

军事的号令叫“誓”

君告臣的话叫“命”

2、其主要思想是“鬼治主义”,就是遇到臣民不听话的时候,只要抬出上天和先祖来,自然一切解决。所谓《尚书》“上古帝王的书”

3、在儒家所传的五经中,《尚书》残缺最多,因而问题也最多。因秦始皇焚书坑儒、书法沿革等历史原因,在西汉时期流传着《今文尚书》、《古文尚书》两个版本,也造就了西汉《尚书》“古今之争”这一经学大史迹。之后一番战乱《古文尚书》便失传了,但三国时期出了一位孔安国又伪造了一部《古文尚书》,冒名顶替一千年直到清初才被人们彻底识破。

四、诗经

1、《诗经》是在五经中我们最耳熟能详的一部。诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。后来有了文字,人们便将歌谣记录下来,形成最初的诗。到了战国时代,贵族渐渐衰落,职业的乐工纷纷散走,乐谱就此失传,但是还有三百来篇唱词儿流传下来,便形成了《诗经》。

2、到了儒家这里,孔子用“思无邪”一句话概括“诗三百”,采取了断章取义的办法,用诗来讨论做学问做人的道理,成为儒家五经之一,主要作教化之用。而教化的方法,主要是建立在“六义”上,所谓的风、雅、颂、赋、比、兴。

五、三礼

1、《周礼》《仪礼》《礼记》,三礼的根本是“礼治”。

2、儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认为礼为治乱的根本。儒家说每个人一味地满足自己的欲望,就会造成社会的混乱,要解决这一问题,就得定出森严的等级制度、长幼次序,是所谓“天地君亲师”等,这便是礼治主义。由此引申出一切日常生活都有了一套程序和规矩。甚至王道不外乎人情,礼也是王道的一部分。

此外,从来礼乐并称,但其实乐附属于礼,是用来补助仪文的不足的,因为乐的可以让人平心静气,互相和爱,有改善人心、移风易俗的功用。

3、三本:“天地君亲师”,

天地代表生命的本源。

亲是祖先的意思,祖先是家族的本源。

君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子称这些为礼的“三本”。

礼治:政治制度:贵贱有别,长幼有序,各司其职。

宗教仪式:天子诸侯祭天地山川,子孙祭祀祖先。

风俗习惯:居丧、婚姻、宴会等,人际关系。

六、《春秋》三传

1、“春秋”是古代记事史书的通称,是因为古代朝廷大事,多在春、秋二季举行。而作为五经之一的《春秋》,相传是孔子修订的《鲁春秋》。

2、古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。

3、《左传》《公羊传》《榖梁传》三传特别注重《春秋》的劝惩作用;征实与否,倒在其次。

4、《春秋》大义可以从两方面说:

一是明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训;

二是夸扬霸业,推尊周室,亲爱国家,排斥夷狄,实现民族大一统的理想。

5、三传之中,《公羊传》《穀梁传》两家全以解经为主,左氏却以叙事为主。《公羊传》《穀梁传)以解经为主,所以咬文嚼字得更利害些。

《左传》传为鲁国左丘明依《春秋》而作。参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

我国第一部编年体史书——《春秋》

我国第一部叙事完备的编年体史书——《左传》

6、《春秋》用于记事的语言极为简练,然而几乎每个句子都暗含褒贬之意,被后人称为“春秋笔法”、“微言大义”。

七、四书

1、四书分别是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。旧时科举私塾里,学生入学,便是从四书读起的。

2、《大学》是古来大学里教学生的方法,循序渐进地阐述了格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的人生奋斗理念;

3、《论语》是弟子记录孔子的言语的,传达了“君子”、“仁”、“忠恕”等可以终身应用的学问;

4、《孟子》是孟子及弟子共同编定的,说“仁”兼说“义”,提出要养“至大至刚”、“配义与道”的“浩然之气”;

5、《中庸》是孔门传授心法的书,“‘不偏’叫作‘中’,‘不易’叫作‘庸’;‘中’是天下的正道,‘庸’是天下的定理。

八、战国策

1、《战国策》的缘起于战国时代,春秋末年列国纷争,最后形成了齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩等“战国七雄”相互之间战乱不断的局面。为了避免战争,国与国之间的外交手段便显得十分重要,游说之士便应运而生,也叫策士。

《战国策》是中国古代的一部史学名著。它是一部国别体史书,主要记载战国时期谋臣策士纵横捭阖的斗争。

作者刘向(约前77年—前6年),原名刘更生,字子政。西汉经学家、目录学家、文学家,沛县(今属江苏)人。

(zòng héng bǎi hé)指在政治上或外交上运用手段进行分化或拉拢。

2、根据对最强大的秦国的态度不同,策士们形成了“合纵”、“连横”两个派别,代表人物便是大名鼎鼎的苏秦、张仪,都以能言善辩巧舌如簧而著称。

3、秦在西方,六国在东方,因此六国土地南北相连,故称“合纵”;后秦国自西向东与各诸侯结交,自西向东为横向,故称“连横”。

4、用编者西汉刘向的话来讲,《战国策》就是记录了战国时代“高才秀士”们“奇策异智”的一部重要古史。

九、《史记》《汉书》

这两部书是最早的有系统的历史,可称为正史的源头,且都成了文学的古典。

2、《史记》纪传体通史,记载自皇帝以来到著者当世(汉武帝),首尾三千多年的事情。

《汉书》采用《史记》体制,但只记载了从汉高祖到王莽篡位的230年,此之后的历史书籍都采用断代制。所以可以称《史记》《汉书》为正史的源头。

3、《史记》作者西汉司马迁,共一百三十篇。包括十二本纪(记历代帝王政绩)、三十世家(记诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡)、七十列传(记重要人物的言行事迹,主要叙人臣,其中最后一篇为自序)、十表(大事年表)、八书(记各种典章制度记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用)。

司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写,靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上,实称得上“通古今之变,成一家之言”。

4、《汉书》又称《前汉书》,是中国第一部纪传体断代史,由东汉时期史学家班固编撰,其中《汉书》八表由班固之妹班昭补写而成。起于汉高祖,终于平帝时王莽之诛。记录范围更为广大,涉及天地、鬼神、人事、政治、道德、艺术、文章,包罗万象。

5、《史记》更多司马迁的感慨,微情妙旨,而《汉书》更多就史论史,更加客观。

十、诸子

1、春秋末年,周王室衰弱,礼崩乐坏,在这个大变动当中,一些才智之士“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部分可以称为“哲学”。诸子都出于职业的“士”。“士”本是封建制度里贵族的末一级,但到了春秋战国之际,“士”成了有才能的人的通称。

2、子部收录诸子百家等14个大类的著作。诸子百家思想的产生在战国,那时候社会动荡不安,有志之士们对于局势提出了种种的主张,并且开始开门授徒,形成了不同的流派,各“思以其道易天下”。

儒家:孔子、孟子、荀子

墨家:墨翟。墨家是制造战斗器械和打仗的专家。

道家:老子、庄子。顺应自然,无为而为,不治而治。

孟子认为“人性本善”,主张施“仁政”、“王政”,即一切政治的、经济的制度都是为民设的,君也是为民设的;

荀子认为“人性本恶”,注重圣王的威权,圣王建立社会国家,是为明分、息争的。

孔子提倡“有教无类”,定下了君臣父子的社会秩序。孔子之后,儒家还出了两位大师,分别是孟子和荀子。

墨家的创始人是墨翟。墨家反对侵略的打仗,他们只帮助弱小国家做防卫工作,这就是他们的“非攻”主义;天下的祸端都起源于相互争斗,人们应该视人如己,互相帮助,这就是他们的“兼爱”主义。

道家反对一切文化和制度,因时世太乱,难以挽救,便消极起来,取一种不闻不问的态度。

老子留下一部《道德经》,他认为宇宙间事物的变化,都遵循叫做“常”的公律,其核心是物极必反,所以具体应用就是排除一切制度,顺其自然,无为而治,自然就是“道”;

庄子则更进一步,主张绝对的自由、绝对的平等,甚至死和生也都是自然的变化。

以韩非子为代表的法家以荀学、老学为基础,从实际政治出发,将尊君权、禁私学、重富豪的趋势加以理论化,以至于中国后来的政治,大部分是受法家的学说支配的。

到了战国末期,人们感受到了统一思想的重要性,秦相吕不韦便做了第一个尝试同统一的人。他教许多门客合撰了一部《吕氏春秋》,以道家为基调,将诸子书统一了起来。到了汉武帝时期,接着社会大统的东风,董仲舒成功地实现了全社会罢黜百家,独尊儒术的全新局面。

以驺衍为代表的阴阳家学说出自于古代方士,研究五行之德:木胜土,金胜木,火胜金,水胜火,土胜水,这样“终始”不息。

十一、辞赋

1、辞赋起源于《楚辞》,最具有代表性的就是屈原的《离骚》。朱自清先生称《离骚》和《九章》的各篇,都是屈原放逐时候所作。他感念怀王的信任,却恨他糊涂,让一群小人蒙蔽着,播弄着。他高唱着“举世皆浊而我独清,众人皆醉而我独醒”,走投无路,满腔委屈,千头万绪,无人可诉,只能告诉自己的一支笔,“离骚”就是“别愁” 或“遭忧”的意思。他用了许多神话和动植物的譬喻,委曲地表达了他对于怀王的忠爱,对于贤人君子的向往 ,对于群小的深恶痛疾。

2、到了汉代,出现了东方朔、王褒、刘向等一大批模仿《离骚》的文人,汉人称这些作品为“辞”,一并纳入了《楚辞》一书。荀子的《赋篇》是最早称“赋”。因为汉武帝好辞赋,所以繁荣一时;发展到唐初,称为“俳体”的赋;后来宋代不再注重排偶而趋向散文化,欧阳修、苏轼等人的赋便称为“文体”的赋。

总体来看,赋虽然有韵,但更像是文而不算是诗。

3、屈原是我国历史里永被纪念的一个人。《楚辞》中《离骚》和《九章》的各篇都是屈原放逐时所作。荀子的《赋篇》最早称“赋”。《赋篇》安排客主,问答成篇,开后来赋家的风气。《汉书·艺文志·诗赋略》分赋为四类。东汉后班固作《两都赋》,张衡仿作《二京赋》,晋左思作《三都赋》。

十二、诗

1、汉武帝设计了乐府这个机构,专门采集古时的歌谣和乐谱,后来乐谱渐渐失传只留下歌词,便形成了乐府诗。这些诗以叙事为主,多写社会故事和风俗,是五言诗的源头。

2、到了建安年间,出了曹植这个大诗人,但真正奠定了五言诗基础的,则是魏代的阮籍,他正式成立了抒情的五言诗。晋代的诗,渐渐排偶化、典故化,渐渐千篇一律,但正是这种影响下,却孕育了陶渊明和谢灵运。陶诗教给人怎样赏味田园,谢诗教给人怎样赏味山水:他们都是发现自然的诗人。

3、到了唐,李白政治不能得志,纵情山水间,人称“天上谪仙人”,用诗来抒写自己的生活;杜甫用诗来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值高,也因此而影响到两宋时代。宋诗有了散文化的倾向,到了苏轼最为明显,他将禅学大量放进诗里,开了一个新境界。

十三、文

1、现存中国最早的文,是商代的卜辞,也就是一种官文书。

2、后来到了春秋的时候,外交的言语也称为“辞”,孔子说辞的要义在“达”,也就说说明白。到了战国,辩士们的说辞可谓天花乱坠,可以成为议论文。记事文也有了长足的进步,《春秋左氏传》是写事的丰碑,《史记》是写人的丰碑。汉武帝时候,盛行辞赋,赋的特色是铺张、排偶、用典故,汉、魏之际,排偶更甚

3、真正开了文体宗派的,是唐代韩愈。他力求以散行的句子换去排偶的句子,句逗总弄得参参差差的。他的标准是“气”,就是然的语气,并且有意将白话的自然音节引到语言中去。成为了新体的“古文”、宋代所成的“散文”的创立者。之后经

过欧阳修与苏轼的发扬,古文成了正宗。

4、唐代发展出的新文体“传奇”,到了宋代有了“话本”,也就是白话小说的老祖宗,演化出了《三国演义》、《水浒传》和《西游记》,直到《红楼梦》成为了白话小说集大成者。

5、从明代开始用八股文取士一直到清末,可谓盛极一时。可是因“古文不宜说理”,八股文逐渐没落。到了清末,梁启超先生的“新文体”可算登峰造极,但也未能长久。新文化运动风起云涌,胡适之等人提倡的白话文搭上中国现代化的马车,一直驶近了新中国。

艺

术

特

色

朱自清是散文大家,平易亲切,委婉尽情的优美风格,在现代散文史上别树一帜。《经典常谈》的散文手法,除了平易亲切的叙述笔调,生动活泼的“儿化词”的运用等等,特别在意每一篇开头的经营,让每一篇都有一个引人入胜的“凤头”:或从传说入手,或从风俗入手,或从时代背景说起,或从人物故事说起。全书十三篇,每一篇的开头各不相同。这种由事入理的写法,极大地增强了学术文章的文学性和可读性。

1、风格上,是用散文手法谈学术的佳作

艺术特色

十三篇可分两大部分:前九篇谈“小学”和经史,以经典为主,力求点面结合;后四篇论子部和集部,以文体为中心,又做到点线结合。

因此,《经典常谈》虽说不是“国学概论”,但只要细读全书,在深入经典文本的同时,又可以获得系统的国学常识。

2、内容上,点面结合,依次介绍经史子集

艺术特色

全书的每一篇,一段一层意思,层层有序推进,首尾呼应,浑然一体。在我看来,有意愿开设“经典导读”课程的语文教师,只要细读全书,然后按照每一篇的主题,分出逻辑层次,拟出恰当标题,就能适用于课堂讲授。

3、表述上,导入生动,层次清晰,逻辑严密

艺术特色

能

力

训

练

1.关于《经典常谈》描述错误的一项是( )

A.《经典常谈》是朱自清在20世纪30年代末到40年代初撰写的一部介绍我国国学经典的著作。

B.《经典常谈》全书共13篇,介绍了《说文解字》等经典著作,并概述了诸子、辞赋和历代诗文的情况。

C.《经典常谈》是一本写给中学生看的书,让学生从本国语言文字上,了解固有文化。

D.各篇的排列按照传统的时间顺序,梳理了中国数千年文化的精粹,语言亲切自然,通俗易懂。

2.关于《说文解字》不正确的一项是( )

A.《说文解字》作者是传说中黄帝的史官仓颉。

B.《说文解字》属于“小学”,是一部划时代的字书。

C.“六书”,分别是象形、指事、会意、形声、转注、假借

D.秦始皇用小篆统一了文字,不久有了隶书,到了汉初有了草书,晋朝有了行书。

D

A

3.八卦是中国古老文化的深奥概念,是一套用三组阴阳组成的形而上的哲学符号。其深邃的哲理解释自然、社会现象。

与之有关的国学名著是( )

A.《周易》 B.《战国策》

C.《春秋》 D.《尚书》

A

4.__________是中国最古的记言的历史。内容包括了虞、夏、商、周四代,其中大部分是号令,就是向大众宣布的话。( )

A.《周易》

B.《尚书》

C.《春秋》

D.《战国策》

B

5.记录了战国时代“高才秀士”们“奇策异智”的一部重要古史是( )

A.《周易》

B.《战国策》

C.《春秋》

D.《尚书》

6. 有一本国学名著,其主要内涵一是明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训;二是夸扬霸业,推尊周室,亲爱国家,排斥夷狄,实现民族大一统的理想。这本国学名著是( )

A.《周易》

B.《战国策》

C.《春秋》

D.《尚书》

B

C

7.《诗经》是中国汉族文学上最早的一部诗歌总集,它又称( )

A.《民歌》 B.《诗歌》

C.《诗》 D.《诗两百》

8.《诗经》中描写地方民间风俗的是那一部分( )

A.风 B.小雅

C.颂 D.大雅

9.《诗经》中主要是宗庙乐歌的是哪一部分( )

A.风 B.小雅

C.颂 D.大雅

C

A

C

10.《诗经》全书收录了自( )至春秋中叶的作品。

A.夏朝 B.商朝

C.西周初年 D.东周初年

11.我们所说的“三礼”不包括( )

A.《周礼》 B.《仪礼》

C.《礼乐》 D.《礼记》

C

C

12.下面对“四书”包括正确的一项是( )

A.《诗经》《尚书》《礼记》《易经》

B.《尚书》《中庸》《论语》《孟子》

C.《易经》《孔子》《论语》《孟子》

D.《大学》《中庸》《论语》《孟子》

D

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读