人教版语文必修一《记念刘和珍君》教学课件 (34张)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修一《记念刘和珍君》教学课件 (34张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 676.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-02-25 07:39:10 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

记念刘和珍君

背景介绍(一)

1926年中国共产党领导的革命斗争蓬勃发展,在人民革命浪涛的冲击下,帝国主义扶植的段府摇摇欲坠。3月12日,为了帮助奉系军阀消灭当时倾向于革命的冯玉祥的国民军,日帝的两艘驱逐舰悍然进攻大沽口,炮击国民军,后者忍无可忍,被迫还击。16日,日帝借口国民军违反《辛丑条约》,向中国提出抗议,并纠集美英等帝国,向段府提出最后通牒,限48小时内既18日午前作出答复。

背景二

18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵略我主权,在天安门前集会。会后,游行示威,在段府前请愿,当到达时,早已经戒备森严的府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀砍杀,制造了死47人,伤123人的“三 一八”惨案。惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请援的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

背景三

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无化的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。” 后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》

鲁迅(1881-1936)

中 国现代伟大的文学家、思想家和革命家。原名周树人字豫 才,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

●1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》

●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录

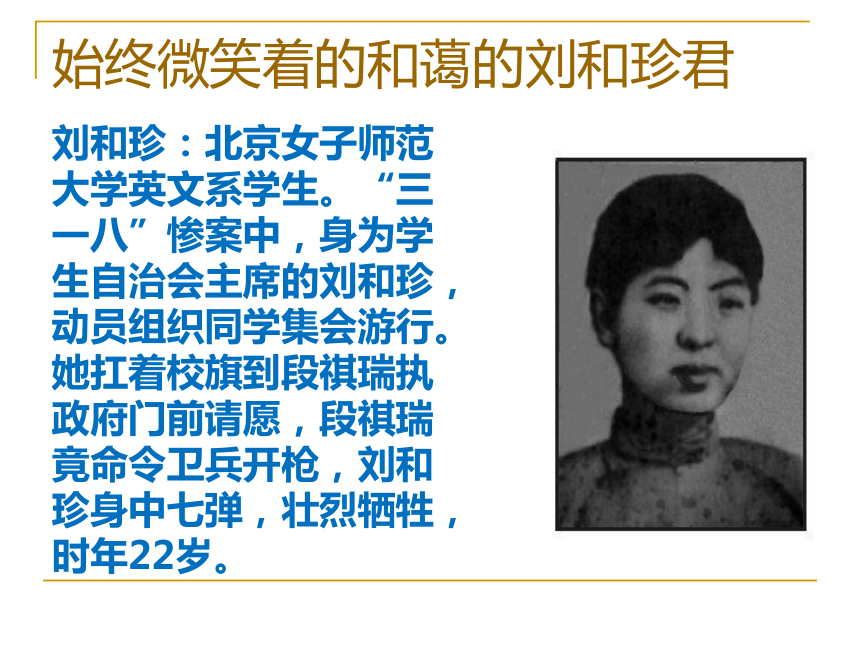

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

刘和珍:北京女子师范大学英文系学生。“三一八”惨案中,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。她扛着校旗到段祺瑞执政府门前请愿,段祺瑞竟命令卫兵开枪,刘和珍身中七弹,壮烈牺牲,时年22岁。

刘和珍烈士遗像

解题

“记念”,在这里与纪念同义。由此可知本文是一篇记人叙事类的文章。

“刘和珍君”,“君”是对人的尊称,刘和珍君是本文叙述的主要人物

作者对刘的尊敬。

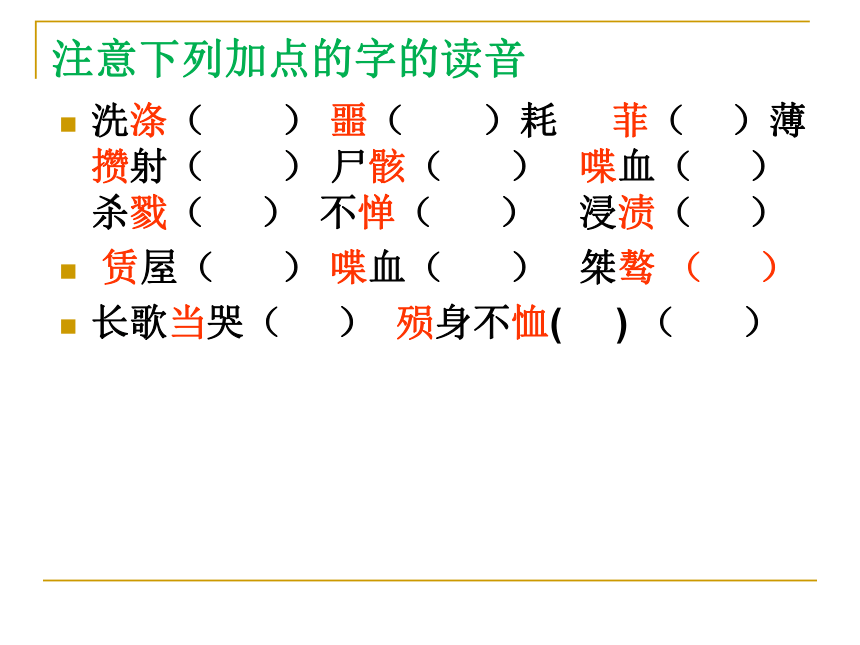

洗涤( ) 噩( )耗 菲( )薄 攒射( ) 尸骸( ) 喋血( ) 杀戮( ) 不惮( ) 浸渍( )

赁屋( ) 喋血( ) 桀骜 ( )

长歌当哭( ) 殒身不恤( ) ( )

注意下列加点的字的读音

释词:

⑴寥落:稀少。

⑵深味:深深地体会。

⑶广有羽翼:到处有帮凶。

⑷长歌当哭:用文章来代替哭泣。

⑸微薄:依稀、淡薄。

⑹桀骜:形容性情倔强。

用一句话分别概括七个部分的内容

①写作缘由,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债 。

③回忆认识过程。

④刘和珍遇害 。

⑤叙述遇难经过。

⑥总结经验教训。

⑦惨案的意义 。

整体思路

第一部分(一、二节):

本文的写作缘由,为什么要写这篇文章。

第二部分(三、四、五节 ):

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第三部分(第六、七小节 ):

在叙事的基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和意义。

快速浏览全文,文章写了哪些人物?

一、革命青年:

(刘和珍,杨德群,程君,张静淑,苟活到现在的“我”,猛士)

二、反动派:

段祺瑞执政府,有恶意的闲人,学者文人

三、麻木的民众:

庸人,无恶意的闲人。

速读课文,理清思路

1、作者为什么从追悼会写起而不是以时间为序从惨案写起?

2、课文一、二部分两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了” 如何理解这句话?作者为什么一再强调?

现代文阅读方法指导

⒈整体把握文意(重点是理清文章的整体思路和局部思路)。

⑴理清脉络。

⑵把握主旨。

⒉回答问题时尽量在文中找到关键语句。

思考:本文题为《记念刘和珍君》,记念了刘和珍的哪些事迹?

一、 “毅然预定”全年的《莽原》周刊

-------向往革命、渴求真理、追求进步

二、不屈势力,反抗反动校长;虑及母校前途。

-----嫉恶如仇,勇于反抗 ,有责任感和使命感。

三、 “欣然前往”执政府前请愿而遭残害-

----热心政治运动、勇赴国难、不惧牺牲

刘和珍:是一个温和善良,渴求真理与进步,爱憎分明,用于反抗恶势力,具有爱国热忱的进步青年学生

文章在三,四部分反复提到刘和珍始终“微笑”“和蔼”,有何作用

与反对派的残忍形成对比

揭示反对派所谓的“暴徒”谎言

如何看待刘和珍的死 阅读第六部分

“谈资”,“流言的种子”

“血痕浸渍了亲族,师友,爱人的心”

死得有价值。

关键句子理解

人类的血战前行的历史……更何况是徒手。

用煤的形成作比,指出人类社会的历史是“血战前行”的历史,只有不畏惧流血牺牲,历史才能前进,而且是无数人流了大量的血,历史才能前进一小步,“正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块”。不过“请愿是不在其中的,更何况是徒手的”,意即徒手请愿者流了大量的血,却只换得个“街市依旧太平”的结局,于历史进步无补益。

“三、一八”惨案的教训

徒手请愿收效甚微

采取革命斗争的方式

刘和珍牺牲的意义

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

句子主干:事实为明证

鲁迅从爱国青年身上看到了中国妇女的觉悟,并郑重的指出,这就是“这一次死伤者对于将来的意义”——从她们身上可以看到:我们的民族并没有因为“数千年”的黑暗统治而消沉下去;有这样的女子,这样的青年,我们的民族就一定有美好的未来。高度评价了她们优秀的品质和崇高的精神,肯定了死者对将来的意义

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

“依稀”“微茫”“更”这个并列复句,十分恰当地评价了“三·一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,他们也将从烈士的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们,更加勇猛地去斗争、前进!

文章那部分描述刘和珍中弹的经过?细读第五部分

1、作者为何要详细的描写她们中弹的过程呢?

(1)表现反动派的残忍

(2)表现三位女子的勇敢和互助精神

2、这部分那句话最能体现作者对她们的评价?

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵

3、如何理解这句中“伟大”一词?

(1)“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧

(2)“反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

在三一八惨案中,反动派犯下了怎样的罪行?

充当日本的走狗,出卖国家民族的利益

残酷虐杀爱国学生,

散布流言污蔑爱国志士

借口:段祺瑞下令说他们是暴徒,所谓的学者文人则散布流言,说他们是收人利用的

--------驳斥:第三部分,我与刘和珍的交往,突出刘和珍“常常微笑着,态度很温和”(突出反动派的残暴,批驳“暴徒”的指责)

第五部分,“欣然前往”戳破“受人利用”的无耻谎言。

作者对这类人持什么态度?

第四部分:我向来不惮以最坏的恶意,来推测中国人的------凶残到这地步

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”这说明作者的怀疑不来自他对敌人的轻信。

惨象,已使我目不忍视;------就在沉默中灭亡。

第五部分:“中国军人的屠戮妇婴-----抹杀了”

“控诉

面对如此残暴的统治者中国民众该如何做?

“真的猛士敢于面对------鲜血”

不能被反动派的武力屠杀吓倒,而要勇敢地起来革命斗争。

关键句子理解

真的猛士敢于面对------这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”指真正勇猛的革命战士,“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的这种黑暗的现实。

这两句话的意思:真正的革命战士,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实,以勇往直前,奋斗献身为最大的幸福。

在反动派罪恶的枪口与流言前保持沉默的是哪些人?

麻木的民众:将烈士的牺牲当做饭后的谈资,谈完,就忘记了

善意地讽刺,努力地唤醒

从文章的标题看,作者写作本文仅仅只是纪念刘和珍等烈士吗?

控诉反动派

唤醒麻木的民众

为何鲁迅又说“可是我实在无话可说”

反动军阀政府残杀四十多个爱国青年的暴行,“使我艰于呼吸视听”,不能有言语

“几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”,使我难以痛定,不能“长歌痛哭”。

揭露反动军阀和走狗文人的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛

鲁迅是带着怎样的感情来写这篇文章的?文章怎么体现出来的?

通过一些看似矛盾的话。

第四部分:“我还有什么话可说呢?”

------这部分描述了惨案过后沉默无声的社会现实,作者发出这样的感慨,表达了作者的愤懑之情。

第五部分:“但是,我还有要说的话”

-------紧接着上面“我还有什么话可说呢”,作者还是忍不住说话了,接下来是揭露事实真相。由不说到说,是欲扬先抑的写法,这话表达了作者揭露黑暗,记录历史的勇气和责任感

第七部分“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!”

------文章结尾,哀痛至极

悲愤

教师总结

纵观全文,作者对学生有爱,对段政府有恨,对流言家也有恨,对大众庸人有失望,这些感情混杂在一起,也就是哀痛的,悲愤的,激昂的,仇恨的,失望的复杂感情,但表达时处于要说又说不出话来之间。说不出话来,也许因为太痛苦,太愤怒,有太多的话不知从何说起,说出来的话只能表达这种心情的千分之一,万分之一;但最终还是要说的,责任感,正义感和复仇意识充塞与作者心胸,情不自禁要张口说出,所以“不说”是假,“说”才是真。

课后作业

本课《能力培养与测试》发展成长篇

记念刘和珍君

背景介绍(一)

1926年中国共产党领导的革命斗争蓬勃发展,在人民革命浪涛的冲击下,帝国主义扶植的段府摇摇欲坠。3月12日,为了帮助奉系军阀消灭当时倾向于革命的冯玉祥的国民军,日帝的两艘驱逐舰悍然进攻大沽口,炮击国民军,后者忍无可忍,被迫还击。16日,日帝借口国民军违反《辛丑条约》,向中国提出抗议,并纠集美英等帝国,向段府提出最后通牒,限48小时内既18日午前作出答复。

背景二

18日,北京各界人士为了抗议帝国主义侵略我主权,在天安门前集会。会后,游行示威,在段府前请愿,当到达时,早已经戒备森严的府卫队突然向群众开枪射击,并用大刀砍杀,制造了死47人,伤123人的“三 一八”惨案。惨案发生后,军阀的反动文人极力为其主子开脱罪责,污蔑参加请援的群众是“暴徒”,并把杀人的罪责推到他们所说的“民众领袖”身上,说“民众领袖”“犯了故意引人去死的嫌疑”,制造了种种谣言。

背景三

当噩耗传来的时候,鲁迅正在写《无化的蔷薇之二》,他怀着满腔的悲愤,当天晚上就写下了该文的4-9则,揭露控诉反动派的这一暴行,并指出:“这不是一件事的结束,而是一件事的开头。墨写的谎言,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还。拖欠得愈久,就要付更大的利息。” 后来,鲁迅又相继写了《死地》《可惨与可笑》等文。4月1日,写下了著名的《记念刘和珍君》

鲁迅(1881-1936)

中 国现代伟大的文学家、思想家和革命家。原名周树人字豫 才,浙江绍兴人。

1918年5月,首次用“鲁迅”为笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

●1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

●小说集:《呐喊》《彷徨》《故事新编》(历史小说〕

●散文集:《朝花夕拾》

●散文诗集:《野草》

●他的作品是一部记录着对黑暗的愤懑和对光明渴慕的民族启示录

始终微笑着的和蔼的刘和珍君

刘和珍:北京女子师范大学英文系学生。“三一八”惨案中,身为学生自治会主席的刘和珍,动员组织同学集会游行。她扛着校旗到段祺瑞执政府门前请愿,段祺瑞竟命令卫兵开枪,刘和珍身中七弹,壮烈牺牲,时年22岁。

刘和珍烈士遗像

解题

“记念”,在这里与纪念同义。由此可知本文是一篇记人叙事类的文章。

“刘和珍君”,“君”是对人的尊称,刘和珍君是本文叙述的主要人物

作者对刘的尊敬。

洗涤( ) 噩( )耗 菲( )薄 攒射( ) 尸骸( ) 喋血( ) 杀戮( ) 不惮( ) 浸渍( )

赁屋( ) 喋血( ) 桀骜 ( )

长歌当哭( ) 殒身不恤( ) ( )

注意下列加点的字的读音

释词:

⑴寥落:稀少。

⑵深味:深深地体会。

⑶广有羽翼:到处有帮凶。

⑷长歌当哭:用文章来代替哭泣。

⑸微薄:依稀、淡薄。

⑹桀骜:形容性情倔强。

用一句话分别概括七个部分的内容

①写作缘由,纪念死者

②唤醒庸人,牢记血债 。

③回忆认识过程。

④刘和珍遇害 。

⑤叙述遇难经过。

⑥总结经验教训。

⑦惨案的意义 。

整体思路

第一部分(一、二节):

本文的写作缘由,为什么要写这篇文章。

第二部分(三、四、五节 ):

记述刘和珍的生平事迹和遇难经过。

第三部分(第六、七小节 ):

在叙事的基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和意义。

快速浏览全文,文章写了哪些人物?

一、革命青年:

(刘和珍,杨德群,程君,张静淑,苟活到现在的“我”,猛士)

二、反动派:

段祺瑞执政府,有恶意的闲人,学者文人

三、麻木的民众:

庸人,无恶意的闲人。

速读课文,理清思路

1、作者为什么从追悼会写起而不是以时间为序从惨案写起?

2、课文一、二部分两次写“我也早觉得有写一点东西的必要了” 如何理解这句话?作者为什么一再强调?

现代文阅读方法指导

⒈整体把握文意(重点是理清文章的整体思路和局部思路)。

⑴理清脉络。

⑵把握主旨。

⒉回答问题时尽量在文中找到关键语句。

思考:本文题为《记念刘和珍君》,记念了刘和珍的哪些事迹?

一、 “毅然预定”全年的《莽原》周刊

-------向往革命、渴求真理、追求进步

二、不屈势力,反抗反动校长;虑及母校前途。

-----嫉恶如仇,勇于反抗 ,有责任感和使命感。

三、 “欣然前往”执政府前请愿而遭残害-

----热心政治运动、勇赴国难、不惧牺牲

刘和珍:是一个温和善良,渴求真理与进步,爱憎分明,用于反抗恶势力,具有爱国热忱的进步青年学生

文章在三,四部分反复提到刘和珍始终“微笑”“和蔼”,有何作用

与反对派的残忍形成对比

揭示反对派所谓的“暴徒”谎言

如何看待刘和珍的死 阅读第六部分

“谈资”,“流言的种子”

“血痕浸渍了亲族,师友,爱人的心”

死得有价值。

关键句子理解

人类的血战前行的历史……更何况是徒手。

用煤的形成作比,指出人类社会的历史是“血战前行”的历史,只有不畏惧流血牺牲,历史才能前进,而且是无数人流了大量的血,历史才能前进一小步,“正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块”。不过“请愿是不在其中的,更何况是徒手的”,意即徒手请愿者流了大量的血,却只换得个“街市依旧太平”的结局,于历史进步无补益。

“三、一八”惨案的教训

徒手请愿收效甚微

采取革命斗争的方式

刘和珍牺牲的意义

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。

句子主干:事实为明证

鲁迅从爱国青年身上看到了中国妇女的觉悟,并郑重的指出,这就是“这一次死伤者对于将来的意义”——从她们身上可以看到:我们的民族并没有因为“数千年”的黑暗统治而消沉下去;有这样的女子,这样的青年,我们的民族就一定有美好的未来。高度评价了她们优秀的品质和崇高的精神,肯定了死者对将来的意义

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

“依稀”“微茫”“更”这个并列复句,十分恰当地评价了“三·一八”死难烈士对于将来的意义。尽管,在这“并非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,他们也将从烈士的事件中看到一点希望,哪怕是“依稀”“微茫”的;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们,更加勇猛地去斗争、前进!

文章那部分描述刘和珍中弹的经过?细读第五部分

1、作者为何要详细的描写她们中弹的过程呢?

(1)表现反动派的残忍

(2)表现三位女子的勇敢和互助精神

2、这部分那句话最能体现作者对她们的评价?

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵

3、如何理解这句中“伟大”一词?

(1)“赞颂说”—赞颂刘和珍等人的沉勇友爱、临危不惧

(2)“反语说”—讽刺执政府对爱国青年的攒射,与下文的反语一致。

在三一八惨案中,反动派犯下了怎样的罪行?

充当日本的走狗,出卖国家民族的利益

残酷虐杀爱国学生,

散布流言污蔑爱国志士

借口:段祺瑞下令说他们是暴徒,所谓的学者文人则散布流言,说他们是收人利用的

--------驳斥:第三部分,我与刘和珍的交往,突出刘和珍“常常微笑着,态度很温和”(突出反动派的残暴,批驳“暴徒”的指责)

第五部分,“欣然前往”戳破“受人利用”的无耻谎言。

作者对这类人持什么态度?

第四部分:我向来不惮以最坏的恶意,来推测中国人的------凶残到这地步

“我向来是不惮以最坏的恶意来推测中国人的”这说明作者的怀疑不来自他对敌人的轻信。

惨象,已使我目不忍视;------就在沉默中灭亡。

第五部分:“中国军人的屠戮妇婴-----抹杀了”

“控诉

面对如此残暴的统治者中国民众该如何做?

“真的猛士敢于面对------鲜血”

不能被反动派的武力屠杀吓倒,而要勇敢地起来革命斗争。

关键句子理解

真的猛士敢于面对------这是怎样的哀痛者和幸福者?

“真的猛士”指真正勇猛的革命战士,“惨淡的人生”和“淋漓的鲜血”指反动政府制造凶杀的这种黑暗的现实。

这两句话的意思:真正的革命战士,面对国家和民族的惨淡前途和人民的悲惨命运感到哀痛,他们又为改变黑暗现实,以勇往直前,奋斗献身为最大的幸福。

在反动派罪恶的枪口与流言前保持沉默的是哪些人?

麻木的民众:将烈士的牺牲当做饭后的谈资,谈完,就忘记了

善意地讽刺,努力地唤醒

从文章的标题看,作者写作本文仅仅只是纪念刘和珍等烈士吗?

控诉反动派

唤醒麻木的民众

为何鲁迅又说“可是我实在无话可说”

反动军阀政府残杀四十多个爱国青年的暴行,“使我艰于呼吸视听”,不能有言语

“几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀”,使我难以痛定,不能“长歌痛哭”。

揭露反动军阀和走狗文人的罪行,又表现了作家的愤怒和悲痛

鲁迅是带着怎样的感情来写这篇文章的?文章怎么体现出来的?

通过一些看似矛盾的话。

第四部分:“我还有什么话可说呢?”

------这部分描述了惨案过后沉默无声的社会现实,作者发出这样的感慨,表达了作者的愤懑之情。

第五部分:“但是,我还有要说的话”

-------紧接着上面“我还有什么话可说呢”,作者还是忍不住说话了,接下来是揭露事实真相。由不说到说,是欲扬先抑的写法,这话表达了作者揭露黑暗,记录历史的勇气和责任感

第七部分“呜呼,我说不出话,但以此记念刘和珍君!”

------文章结尾,哀痛至极

悲愤

教师总结

纵观全文,作者对学生有爱,对段政府有恨,对流言家也有恨,对大众庸人有失望,这些感情混杂在一起,也就是哀痛的,悲愤的,激昂的,仇恨的,失望的复杂感情,但表达时处于要说又说不出话来之间。说不出话来,也许因为太痛苦,太愤怒,有太多的话不知从何说起,说出来的话只能表达这种心情的千分之一,万分之一;但最终还是要说的,责任感,正义感和复仇意识充塞与作者心胸,情不自禁要张口说出,所以“不说”是假,“说”才是真。

课后作业

本课《能力培养与测试》发展成长篇