人教新课标高中历史选修一:3.3《促进民族大融合》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史选修一:3.3《促进民族大融合》课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-26 08:17:59 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。 第3课

促进民族大融合1.能写出孝文帝改革后北魏社会在经济、政治、风俗习惯的变化及它们之间相互关系。

2.能叙述民族融合的含义及北魏孝文帝改革的作用。

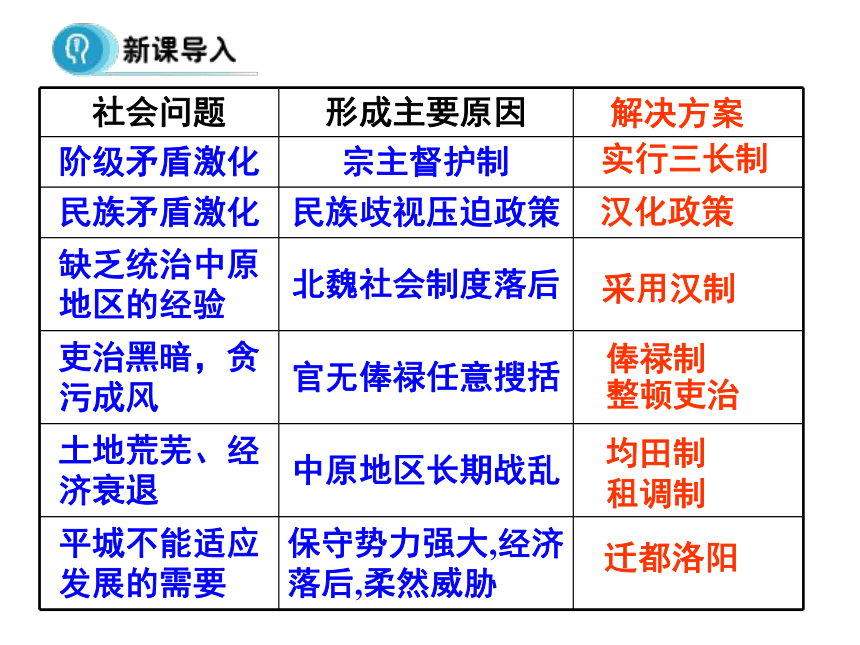

3.探究孝文帝改革的最重要的历史意义,在于促进了北方以鲜卑族为中心的民族大融合,消除了民族隔阂,为国家由分裂到统一奠定了基础。培养学生概括分析史实的能力和提高学生的论证和表达能力。 本课以“文明冲突.智者选择.民族融合”为课魂,核心突破农耕文明与游牧文明之间的差异以及融合。本课在复习上节内容的基础上导入新课。 本课重点是孝文帝改革对政权封建化进程的作用。难点是孝文帝改革对民族融合和国家统一的历史意义。教学内容设计上充分利用教材资料,精心设置问题,引导学生层层思考,教学的重点是民族融合,通过补充历史资料让学生理解民族融合的双向特点,进而理解北魏孝文帝改革对巩固统一多民族国家的作用。解决方案迁都洛阳俸禄制

整顿吏治汉化政策实行三长制均田制

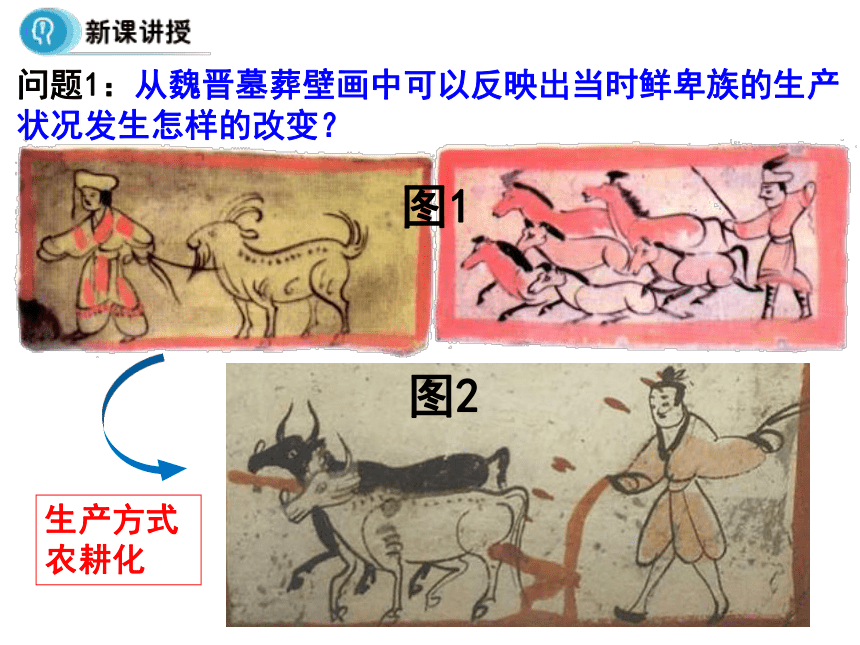

租调制采用汉制问题1:从魏晋墓葬壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生怎样的改变?图1图2生产方式农耕化问题2:结合教材内容完成下表:经济复苏和繁荣的表现?生产工具的改进

耕作技术的提高

农田水利的兴修手工业的活跃

丝织业的发展

制瓷业的发展洛阳市场繁荣

对外贸易发展

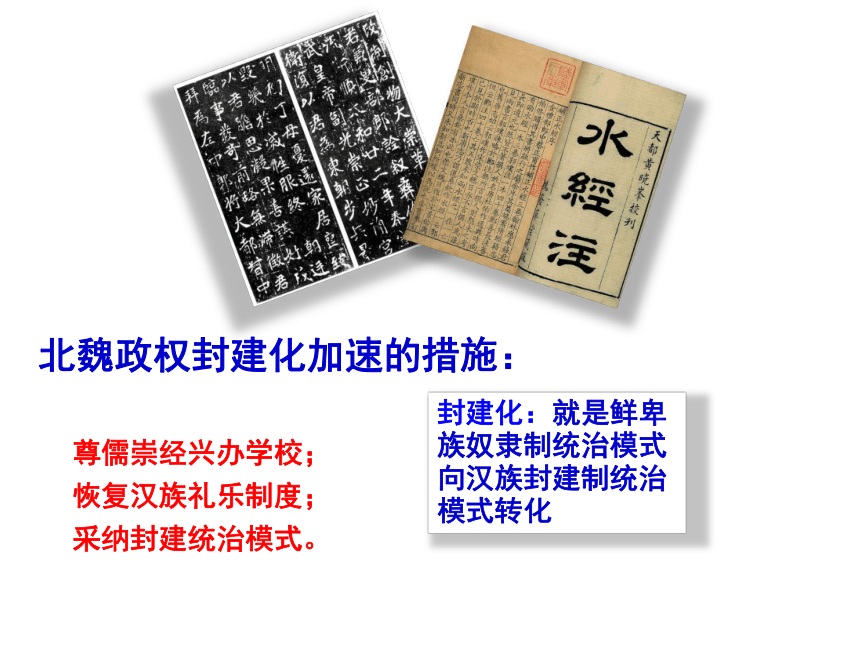

北魏贵族经商问题3:经济的复苏和繁荣有何作用? 经济的复苏和繁荣推动了民族大融合,生产方式的变化促使统治者进行更加彻底的政治改革来适应经济转型的需要。鲜卑人乐俑 中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护统治。“礼乐之道,自古所先,故圣王作乐以和中,制礼以防外。”

——孝文帝问题3:从材料和图片中,你能得出什么认识?社会制度封建化问题4:依据图片信息材料并结合教材:归纳北魏政权封建化加速的措施?北魏政权封建化加速的措施:尊儒崇经兴办学校;

恢复汉族礼乐制度;

采纳封建统治模式。封建化:就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式转化出行图 问题5:从以上图片中,你能得出什么认识?生活方式汉族化 材料1:西晋末年以匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡为代表的北方及西北少数民族,先后进入中原,建立了很多割据政权……这些游牧部落长期在中原地区生活,逐渐抛弃旧有的传统,转而接受汉族先进的文化和生产、生活方式,逐渐演变成汉民族的新成员。与此同时,一部分汉人在与胡人接触过程中,受到胡文化影响。他们不仅在穿着打扮、日常习俗上模仿胡人,而且也改取胡名,改说胡语。到后来,他们的子孙干脆以胡人自居。

——《中国历史·魏晋南北朝卷》

材料2:P43《汉人胡食画像砖》 问题6:概括材料1反映的历史现象。结合所学知识说明画像所示的景象出现的原因。从中得到什么启示?汉人胡食画像砖胡床胡瓜 现象:少数民族逐渐汉化;汉族也受少数民族优秀文化的影响。(相互影响)

原因:北魏孝文帝实行的移风易俗的改革

说明:各民族在相互交流和融合中发展,并融为一体。(互相渗透、取长补短,“胡化”与“汉化”双向进行) (民族的大融合) 生产方式

农耕化社会制度

封建化生活方式

汉族化民族融合北魏孝文帝改革的影响游牧经济→农耕经济奴隶制度→封建制度汉族风俗习惯是主体互相渗透、双向进行为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠基孝文帝改革的影响 民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。文明冲突.智者选择.民族融合◆ 从经济角度讲,民族融合就是少数民族

由游牧经济转向农耕经济的过程;

◆ 从习俗角度讲,民族融合就是少数民族

汉化的过程;

◆ 从政治角度讲,民族融合就是少数民族

政权封建化的过程;

◆ 从整体社会发展角度讲,就是少数民族

封建化的过程(双向进行)古代的民族融合北魏建立统一黄河流域推动经济发展阶级与民族矛盾日益尖锐改革迫在眉睫推行新制迁都洛阳移风易俗冯太后与孝文帝锐意改革推动经济发展推动封建化推动民族融合 材料:我国北方草原历史上是游牧民族的家园,他们以部落为基本的社会组织,时而因其共同利益结成部落联盟,各部落在草原上迁徙不定,往往为争夺草地、水源相互仇杀。清朝入关前,统一漠南蒙古,开始分定各地部界,严禁互相侵越;入关后仿八旗制度形式逐步改造蒙古社会,形成盟旗制度。蒙古各部大者被分为数旗,小者自为一旗,旗长由蒙古各部首领世袭担任。各旗有固定的牧地,不相统属,旗民不得越界放牧,日常往来亦受限制。合数旗为一盟,盟长、副盟长以及会盟地由朝廷指定,对各旗进行监督,处理各旗不能解决的事务,盟不是一级行政机构,盟长不得干涉各旗事务、发布政令。各旗直接受中央政府管理。一切重大军政事务的裁决权属于理藩院,各旗旗长有义务率旗下兵丁,应诏出征。蒙古族旧有的部名义上保存下来,不具有行政功能。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》等(2011?课标卷?)简析盟旗制度的历史作用。①在尊重蒙古族社会传统的基础上,改造了草原的社会政治面貌;

②削弱了蒙古贵族的权力,加强了清政府对草原的管理;

③有利于当地社会稳定和经济发展;

④加强了清朝统治的基础;

⑤使统一多民族国家更为巩固。 (08江苏卷)阅读下列材料,回答问题。

材料1:(陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。

——《魏书》卷四十

材料2:(迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。 ——《魏书》卷二十二

材料3:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》 (1)材料1中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题?

为此,孝文帝采取了哪些改革措施?(6分)

(2)材料2中孝文帝对太子恂的处理说明了什么?(2分)

(3)依据材料3,分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠基。 思考探究1(课外完成)

民族融合有两种方式,一种是自上而下以政治手段推行的融合;一种是自下而上因经济、文化互动而实现的融合。结合北魏孝文帝改革相关内容和必修1、2、3的知识,说明以上观点。若仅采用第一种方式,能否顺利实现民族融合? 思考探究2(课外完成)

有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是毁灭本民族的千古罪人。试结合所学的相关内容,简要谈谈你对这个问题的看法。

促进民族大融合1.能写出孝文帝改革后北魏社会在经济、政治、风俗习惯的变化及它们之间相互关系。

2.能叙述民族融合的含义及北魏孝文帝改革的作用。

3.探究孝文帝改革的最重要的历史意义,在于促进了北方以鲜卑族为中心的民族大融合,消除了民族隔阂,为国家由分裂到统一奠定了基础。培养学生概括分析史实的能力和提高学生的论证和表达能力。 本课以“文明冲突.智者选择.民族融合”为课魂,核心突破农耕文明与游牧文明之间的差异以及融合。本课在复习上节内容的基础上导入新课。 本课重点是孝文帝改革对政权封建化进程的作用。难点是孝文帝改革对民族融合和国家统一的历史意义。教学内容设计上充分利用教材资料,精心设置问题,引导学生层层思考,教学的重点是民族融合,通过补充历史资料让学生理解民族融合的双向特点,进而理解北魏孝文帝改革对巩固统一多民族国家的作用。解决方案迁都洛阳俸禄制

整顿吏治汉化政策实行三长制均田制

租调制采用汉制问题1:从魏晋墓葬壁画中可以反映出当时鲜卑族的生产状况发生怎样的改变?图1图2生产方式农耕化问题2:结合教材内容完成下表:经济复苏和繁荣的表现?生产工具的改进

耕作技术的提高

农田水利的兴修手工业的活跃

丝织业的发展

制瓷业的发展洛阳市场繁荣

对外贸易发展

北魏贵族经商问题3:经济的复苏和繁荣有何作用? 经济的复苏和繁荣推动了民族大融合,生产方式的变化促使统治者进行更加彻底的政治改革来适应经济转型的需要。鲜卑人乐俑 中国古代礼乐源自周礼,孔子的“仁”是对礼乐的高度浓缩,历代封建统治者沿用该制度维护统治。“礼乐之道,自古所先,故圣王作乐以和中,制礼以防外。”

——孝文帝问题3:从材料和图片中,你能得出什么认识?社会制度封建化问题4:依据图片信息材料并结合教材:归纳北魏政权封建化加速的措施?北魏政权封建化加速的措施:尊儒崇经兴办学校;

恢复汉族礼乐制度;

采纳封建统治模式。封建化:就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式转化出行图 问题5:从以上图片中,你能得出什么认识?生活方式汉族化 材料1:西晋末年以匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡为代表的北方及西北少数民族,先后进入中原,建立了很多割据政权……这些游牧部落长期在中原地区生活,逐渐抛弃旧有的传统,转而接受汉族先进的文化和生产、生活方式,逐渐演变成汉民族的新成员。与此同时,一部分汉人在与胡人接触过程中,受到胡文化影响。他们不仅在穿着打扮、日常习俗上模仿胡人,而且也改取胡名,改说胡语。到后来,他们的子孙干脆以胡人自居。

——《中国历史·魏晋南北朝卷》

材料2:P43《汉人胡食画像砖》 问题6:概括材料1反映的历史现象。结合所学知识说明画像所示的景象出现的原因。从中得到什么启示?汉人胡食画像砖胡床胡瓜 现象:少数民族逐渐汉化;汉族也受少数民族优秀文化的影响。(相互影响)

原因:北魏孝文帝实行的移风易俗的改革

说明:各民族在相互交流和融合中发展,并融为一体。(互相渗透、取长补短,“胡化”与“汉化”双向进行) (民族的大融合) 生产方式

农耕化社会制度

封建化生活方式

汉族化民族融合北魏孝文帝改革的影响游牧经济→农耕经济奴隶制度→封建制度汉族风俗习惯是主体互相渗透、双向进行为隋唐大一统和经济文化的高度发展奠基孝文帝改革的影响 民族融合是指不同民族之间不同生产方式、风俗习惯、文化心理特征等方面的相互影响和渗透,是民族之间的自然融合。民族融合既包括少数民族汉化的过程,又有汉族对少数民族优秀文化的吸收。这是中国历史上的进步现象。由于中国古代历史上汉族的经济文化水平明显高于其他少数民族,因此历次民族融合均以汉族为核心发生。文明冲突.智者选择.民族融合◆ 从经济角度讲,民族融合就是少数民族

由游牧经济转向农耕经济的过程;

◆ 从习俗角度讲,民族融合就是少数民族

汉化的过程;

◆ 从政治角度讲,民族融合就是少数民族

政权封建化的过程;

◆ 从整体社会发展角度讲,就是少数民族

封建化的过程(双向进行)古代的民族融合北魏建立统一黄河流域推动经济发展阶级与民族矛盾日益尖锐改革迫在眉睫推行新制迁都洛阳移风易俗冯太后与孝文帝锐意改革推动经济发展推动封建化推动民族融合 材料:我国北方草原历史上是游牧民族的家园,他们以部落为基本的社会组织,时而因其共同利益结成部落联盟,各部落在草原上迁徙不定,往往为争夺草地、水源相互仇杀。清朝入关前,统一漠南蒙古,开始分定各地部界,严禁互相侵越;入关后仿八旗制度形式逐步改造蒙古社会,形成盟旗制度。蒙古各部大者被分为数旗,小者自为一旗,旗长由蒙古各部首领世袭担任。各旗有固定的牧地,不相统属,旗民不得越界放牧,日常往来亦受限制。合数旗为一盟,盟长、副盟长以及会盟地由朝廷指定,对各旗进行监督,处理各旗不能解决的事务,盟不是一级行政机构,盟长不得干涉各旗事务、发布政令。各旗直接受中央政府管理。一切重大军政事务的裁决权属于理藩院,各旗旗长有义务率旗下兵丁,应诏出征。蒙古族旧有的部名义上保存下来,不具有行政功能。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》等(2011?课标卷?)简析盟旗制度的历史作用。①在尊重蒙古族社会传统的基础上,改造了草原的社会政治面貌;

②削弱了蒙古贵族的权力,加强了清政府对草原的管理;

③有利于当地社会稳定和经济发展;

④加强了清朝统治的基础;

⑤使统一多民族国家更为巩固。 (08江苏卷)阅读下列材料,回答问题。

材料1:(陆)睿(原姓步六孤)始十余岁,袭爵抚军大将军、平原王。……娶东徐州刺史博陵崔鉴女,鉴谓所亲云:“平原王才度不恶,但恨其姓名殊为重复。”时高祖(即孝文帝)未改其姓。

——《魏书》卷四十

材料2:(迁都洛阳后)高祖曰:“今恂(即太子)欲违父背尊,跨据恒朔(今山西大同,内蒙古河套一带)。……此小儿今日不灭,乃是国家之大祸……”乃废为庶人。 ——《魏书》卷二十二

材料3:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族推测之后记》 (1)材料1中,崔鉴对陆睿的不满反映出当时民族关系存在什么问题?

为此,孝文帝采取了哪些改革措施?(6分)

(2)材料2中孝文帝对太子恂的处理说明了什么?(2分)

(3)依据材料3,分析孝文帝改革产生的影响。(4分)

汉族和鲜卑之间存在着民族矛盾。推行了改汉姓、改语言、改服饰、通婚姻、改制度等方面的汉化措施。改革面临着阻力;孝文帝推进改革的坚强决心。促进了民族融合,为唐朝大一统和文化繁荣(为重新走向国家统一)奠基。 思考探究1(课外完成)

民族融合有两种方式,一种是自上而下以政治手段推行的融合;一种是自下而上因经济、文化互动而实现的融合。结合北魏孝文帝改革相关内容和必修1、2、3的知识,说明以上观点。若仅采用第一种方式,能否顺利实现民族融合? 思考探究2(课外完成)

有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是毁灭本民族的千古罪人。试结合所学的相关内容,简要谈谈你对这个问题的看法。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件