人教版新课标高中历史选修一:3.2《北魏孝文帝的改革措施》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版新课标高中历史选修一:3.2《北魏孝文帝的改革措施》课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 173.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-26 08:20:55 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。 第2课

北魏孝文帝改革措施1.能列举出北魏孝文帝改革的主要内容(写出关键词即可),特别是迁都洛阳在改革中的地位;

2.通过学习能理解政治改革与经济改革之间的内在联系及改革的作用;

3.联系所学知识探究制度创新对改革和社会进步的保障作用。 本课以“文明冲突.智者选择.民族融合”为课魂,核心突破农耕文明与游牧文明之间的差异以及融合。在复习改革背景的基础上导入新课。 本节课的重点是孝文帝改革中创建新制和移风易俗。难点是理解迁都洛阳在整个改革中的地位。教学过程中通过小组讨论、合作探究、材料分析形式探究制度创新对改革和社会进步的保障作用,结合今天的改革探究文化认同对巩固和深化改革的影响。第2课 北魏孝文帝改革措施

——改革的内容 探究1:整体阅读教材思考:北魏孝文帝改革分为哪两个阶段?以迁都洛阳为界,分为两个阶段:

冯太后主持了前期改革;

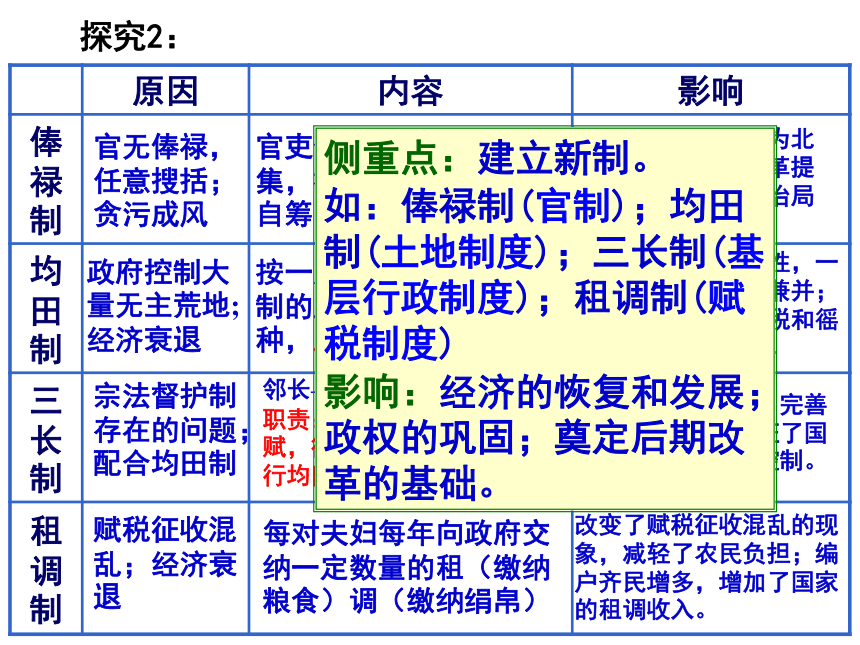

孝文帝进行了后期的改革一、冯太后主持的前期改革 探究2:阅读教材第36-37页内容思考:面对北魏社会存在的问题,冯太后主要采取哪些措施来解决问题的?侧重点是什么?有何影响?(结合思考内容完成下表)冯太后主持的前期改革官无俸禄,任意搜括;贪污成风官吏俸禄由国家统一筹集,按级别发放,不许自筹;惩治贪污使吏治有所好转,为北魏进行各方面的改革提供了一个有利的政治局面。政府控制大量无主荒地;经济衰退按一定标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖提高农民生产积极性,一定程度抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和徭役。促进经济发展。赋税征收混乱;经济衰退每对夫妇每年向政府交纳一定数量的租(缴纳粮食)调(缴纳绢帛)邻长——里长——党长;职责:检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役, 推行均田制。改变了赋税征收混乱的现象,减轻了农民负担;编户齐民增多,增加了国家的租调收入。健全了基层政权,完善了行政体制;保证了国家对人民的有效控制。 探究2:侧重点:建立新制。

如:俸禄制(官制);均田制(土地制度);三长制(基层行政制度);租调制(赋税制度)

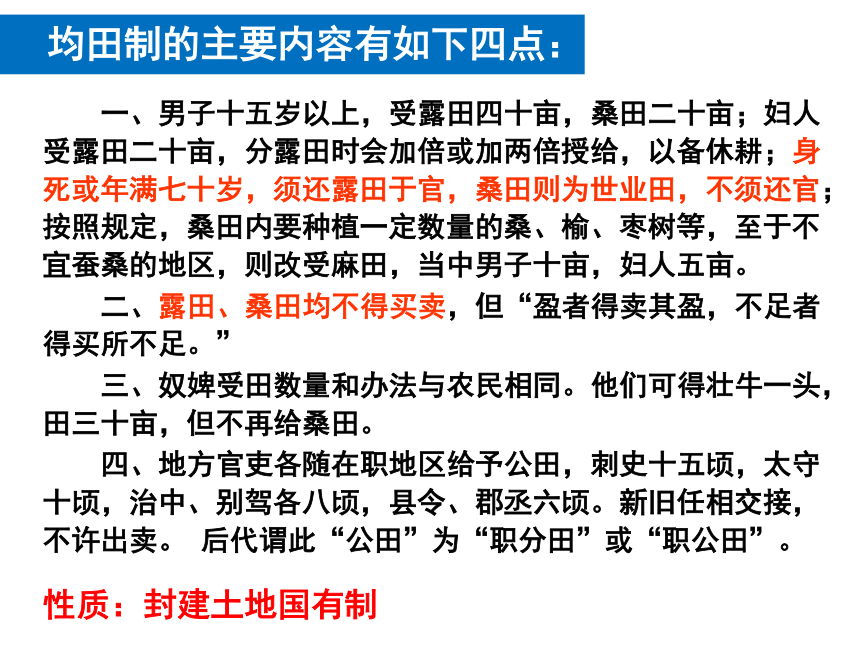

影响:经济的恢复和发展;政权的巩固;奠定后期改革的基础。宗法督护制存在的问题;配合均田制 一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。性质:封建土地国有制 均田制的主要内容有如下四点: 恢复经济:农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方经济的恢复与发展;

巩固政权:有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,从根本上巩固了统治;

民族融合:推动了内迁各族由游牧转向农耕,推动了北方民族大融合高潮到来;

历史影响:影响深远,为隋唐封建鼎盛局面奠定了物质基础。推行均田制的影响均田制的局限性 (1)虽然能抑制土地兼并,但没有触动地主土地私有制,所以土地占有不均状况仍然存在。

(2)随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免。

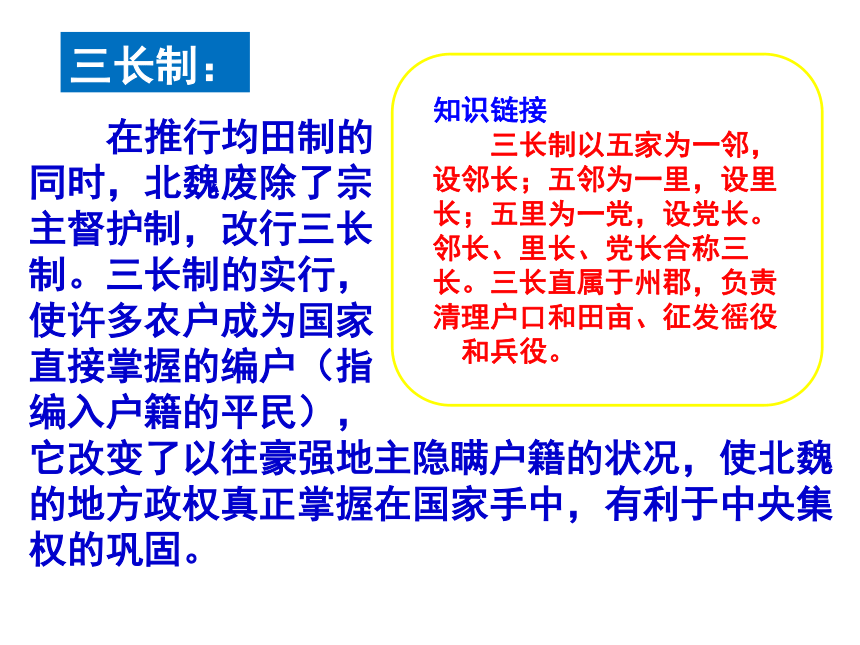

(3)政府强制农民开荒纳税,剥削、掠夺农民的劳动力。三长制: 在推行均田制的

同时,北魏废除了宗

主督护制,改行三长

制。三长制的实行,

使许多农户成为国家

直接掌握的编户(指

编入户籍的平民),

它改变了以往豪强地主隐瞒户籍的状况,使北魏

的地方政权真正掌握在国家手中,有利于中央集

权的巩固。改革前北魏基层行政组织:三长制改革后宗主北魏政权农民改革内容:设邻、里、党三长,直属州郡。农民北魏政权影响:健全了基层政权,完善了行政体制,有利于中

央集权;

有利于国家对人民的有效控制。 均田制颁布后,三长制和新的租调制,是一条锁链上的三个环节,通过均田制将劳动人手编制于土地上从事生产。通过租调制来剥削农民的剩余产品,通过三长制来检察户口,催督租调。三长制的设立代替过去的宗主督户制,将荫隐人户争取到政府手中,以保证租税收入。

新的租调制是与均田制相适应的赋役制度,因为受田是以一夫一妇来受田,故交税即以一夫一妇为单位计算,而不是以过去的户为单位计算。一夫一妇只交调帛一匹,租粟二石,比均田前户调帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石,要少得多。平城洛阳二、孝文帝进行后期的改革(一)迁都洛阳孝文帝迁都洛阳 探究4:结合材料和教材内容思考:为什么孝文帝要迁都洛阳?他采用了什么方法最终达到目的?迁都的意义是什么?从平城方面看从洛阳方面看政治经济军事文化自然地理保守势力强大,难以有效控制中原争取汉族地主的合作,有效控制中原经济落后,生产不能自足,粮食供应困难农业生产发达受强敌“柔然”威胁可摆脱柔然的威胁,并能举兵南下落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都地处偏僻,气候恶劣,交通不便地处中原,交通便利,中心地位迁都洛阳的原因洛阳3.意义:使洛阳成为政治、经济中心;打击了保守势力,保证了改革的深入;有利于巩固对中原的统治,促进民族融合,使中华文明得到进一步发展。①政治:旧都保守势力强大,阻挠改革;

②经济:旧都经济落后,粮食供应困难;

③军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

④地理:旧都偏居塞上,经略中原困难。1.迁都洛阳原因:2.过程:以“南伐”为借口,493年~495年由平城迁到洛阳。 探究5:北魏政权迁都洛阳后,请你以北魏人的身份谈一谈风俗习惯发生了哪些巨大的变化?(结合教材第38-39页内容)穿汉服

讲汉话

改汉姓

通婚姻

改籍贯移风易俗 探究6:结合教材内容思考:孝文帝移风易俗的措施起到了怎样的作用?◆ 促进鲜卑族和汉族文化的融合◆ 得到了汉族地主的支持◆ 推动了政权封建化冯太后孝文帝建立新制移风易俗①易服装、②讲汉话、③改汉姓、④通婚姻、⑤改籍贯①制定官吏俸禄制,整顿吏治;②推行均田制;③设立三长制;④推行租调制迁都洛阳北魏孝文帝的改革内容背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容影响侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策 (08广东卷)阅读材料,结合所学知识回答问题

材料1:北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),徒二万余家于大宁,计口授田。”

——据《魏书》卷三和《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料2:太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩…”

——《魏书》卷一百一十

问题:

(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处?

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施?

(1)按人口分配土地 (2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

北魏孝文帝改革措施1.能列举出北魏孝文帝改革的主要内容(写出关键词即可),特别是迁都洛阳在改革中的地位;

2.通过学习能理解政治改革与经济改革之间的内在联系及改革的作用;

3.联系所学知识探究制度创新对改革和社会进步的保障作用。 本课以“文明冲突.智者选择.民族融合”为课魂,核心突破农耕文明与游牧文明之间的差异以及融合。在复习改革背景的基础上导入新课。 本节课的重点是孝文帝改革中创建新制和移风易俗。难点是理解迁都洛阳在整个改革中的地位。教学过程中通过小组讨论、合作探究、材料分析形式探究制度创新对改革和社会进步的保障作用,结合今天的改革探究文化认同对巩固和深化改革的影响。第2课 北魏孝文帝改革措施

——改革的内容 探究1:整体阅读教材思考:北魏孝文帝改革分为哪两个阶段?以迁都洛阳为界,分为两个阶段:

冯太后主持了前期改革;

孝文帝进行了后期的改革一、冯太后主持的前期改革 探究2:阅读教材第36-37页内容思考:面对北魏社会存在的问题,冯太后主要采取哪些措施来解决问题的?侧重点是什么?有何影响?(结合思考内容完成下表)冯太后主持的前期改革官无俸禄,任意搜括;贪污成风官吏俸禄由国家统一筹集,按级别发放,不许自筹;惩治贪污使吏治有所好转,为北魏进行各方面的改革提供了一个有利的政治局面。政府控制大量无主荒地;经济衰退按一定标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,土地不得买卖提高农民生产积极性,一定程度抑制了土地兼并;有利于国家征收赋税和徭役。促进经济发展。赋税征收混乱;经济衰退每对夫妇每年向政府交纳一定数量的租(缴纳粮食)调(缴纳绢帛)邻长——里长——党长;职责:检查户口,征收租赋,征发徭役和兵役, 推行均田制。改变了赋税征收混乱的现象,减轻了农民负担;编户齐民增多,增加了国家的租调收入。健全了基层政权,完善了行政体制;保证了国家对人民的有效控制。 探究2:侧重点:建立新制。

如:俸禄制(官制);均田制(土地制度);三长制(基层行政制度);租调制(赋税制度)

影响:经济的恢复和发展;政权的巩固;奠定后期改革的基础。宗法督护制存在的问题;配合均田制 一、男子十五岁以上,受露田四十亩,桑田二十亩;妇人受露田二十亩,分露田时会加倍或加两倍授给,以备休耕;身死或年满七十岁,须还露田于官,桑田则为世业田,不须还官;按照规定,桑田内要种植一定数量的桑、榆、枣树等,至于不宜蚕桑的地区,则改受麻田,当中男子十亩,妇人五亩。

二、露田、桑田均不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足。”

三、奴婢受田数量和办法与农民相同。他们可得壮牛一头,田三十亩,但不再给桑田。

四、地方官吏各随在职地区给予公田,刺史十五顷,太守十顷,治中、别驾各八顷,县令、郡丞六顷。新旧任相交接,不许出卖。 后代谓此“公田”为“职分田”或“职公田”。性质:封建土地国有制 均田制的主要内容有如下四点: 恢复经济:农民得到了土地,提高了生产积极性,推动了北方经济的恢复与发展;

巩固政权:有利于赋役征收,促进北魏政权封建化,从根本上巩固了统治;

民族融合:推动了内迁各族由游牧转向农耕,推动了北方民族大融合高潮到来;

历史影响:影响深远,为隋唐封建鼎盛局面奠定了物质基础。推行均田制的影响均田制的局限性 (1)虽然能抑制土地兼并,但没有触动地主土地私有制,所以土地占有不均状况仍然存在。

(2)随着人口数量的增长,人地矛盾无法避免。

(3)政府强制农民开荒纳税,剥削、掠夺农民的劳动力。三长制: 在推行均田制的

同时,北魏废除了宗

主督护制,改行三长

制。三长制的实行,

使许多农户成为国家

直接掌握的编户(指

编入户籍的平民),

它改变了以往豪强地主隐瞒户籍的状况,使北魏

的地方政权真正掌握在国家手中,有利于中央集

权的巩固。改革前北魏基层行政组织:三长制改革后宗主北魏政权农民改革内容:设邻、里、党三长,直属州郡。农民北魏政权影响:健全了基层政权,完善了行政体制,有利于中

央集权;

有利于国家对人民的有效控制。 均田制颁布后,三长制和新的租调制,是一条锁链上的三个环节,通过均田制将劳动人手编制于土地上从事生产。通过租调制来剥削农民的剩余产品,通过三长制来检察户口,催督租调。三长制的设立代替过去的宗主督户制,将荫隐人户争取到政府手中,以保证租税收入。

新的租调制是与均田制相适应的赋役制度,因为受田是以一夫一妇来受田,故交税即以一夫一妇为单位计算,而不是以过去的户为单位计算。一夫一妇只交调帛一匹,租粟二石,比均田前户调帛二匹,絮二斤,丝一斤,粟二十石,要少得多。平城洛阳二、孝文帝进行后期的改革(一)迁都洛阳孝文帝迁都洛阳 探究4:结合材料和教材内容思考:为什么孝文帝要迁都洛阳?他采用了什么方法最终达到目的?迁都的意义是什么?从平城方面看从洛阳方面看政治经济军事文化自然地理保守势力强大,难以有效控制中原争取汉族地主的合作,有效控制中原经济落后,生产不能自足,粮食供应困难农业生产发达受强敌“柔然”威胁可摆脱柔然的威胁,并能举兵南下落后的少数民族文化先进的汉族文化,数个朝代之都地处偏僻,气候恶劣,交通不便地处中原,交通便利,中心地位迁都洛阳的原因洛阳3.意义:使洛阳成为政治、经济中心;打击了保守势力,保证了改革的深入;有利于巩固对中原的统治,促进民族融合,使中华文明得到进一步发展。①政治:旧都保守势力强大,阻挠改革;

②经济:旧都经济落后,粮食供应困难;

③军事:旧都受到北方柔然的骚扰和威胁;

④地理:旧都偏居塞上,经略中原困难。1.迁都洛阳原因:2.过程:以“南伐”为借口,493年~495年由平城迁到洛阳。 探究5:北魏政权迁都洛阳后,请你以北魏人的身份谈一谈风俗习惯发生了哪些巨大的变化?(结合教材第38-39页内容)穿汉服

讲汉话

改汉姓

通婚姻

改籍贯移风易俗 探究6:结合教材内容思考:孝文帝移风易俗的措施起到了怎样的作用?◆ 促进鲜卑族和汉族文化的融合◆ 得到了汉族地主的支持◆ 推动了政权封建化冯太后孝文帝建立新制移风易俗①易服装、②讲汉话、③改汉姓、④通婚姻、⑤改籍贯①制定官吏俸禄制,整顿吏治;②推行均田制;③设立三长制;④推行租调制迁都洛阳北魏孝文帝的改革内容背景社会矛盾尖锐鲜卑族落后内容影响侧重点通过制度建设缓和社会矛盾全面推进汉化政策 (08广东卷)阅读材料,结合所学知识回答问题

材料1:北魏建国后明显保留了鲜卑的历史传统,继续沿用村社土地分配原则。永兴五年(413),徒二万余家于大宁,计口授田。”

——据《魏书》卷三和《魏晋南北朝隋唐史三论》

材料2:太和九年(485),“下诏均给天下田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩…”

——《魏书》卷一百一十

问题:

(1)材料一和材料二中的土地分配方式有何相同之处?

(2)材料二中的土地分配制度经北魏孝文帝推行后,一直沿用到唐代中期。除此之外,北魏孝文帝还推行了那些改革措施?

(1)按人口分配土地 (2)易汉服;改汉姓;说汉话;与汉人通婚;学习汉族典章制度;迁都洛阳。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件