人教新课标高中历史选修一:2.1《改革变法风潮与秦国的历史机遇》课件(共18张)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史选修一:2.1《改革变法风潮与秦国的历史机遇》课件(共18张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-25 12:26:26 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。第1课

改革变法风潮与秦国的

历史机遇1.掌握春秋战国时期的时代特征(政治、经济、文化等)。2.了解春秋战国时期各国改革的基本史实,重点掌握管仲的初税亩、李悝变法、吴起变法。3.认识秦国改革的背景,以及改革的条件。4.理解社会经济发展和各诸侯国改革变法的关系。 本课以战国七雄图为切入点,通过设问激发学生的学习积极性,以此导入本课主题变法。对于本课内容,学生在必修Ⅰ学过《秦朝中央集权制度的形成》,在必修Ⅱ学过《中国古代经济的基本结构与特点》,在必修Ⅲ学过《百家争鸣和儒家的形成》。对春秋战国时期的政治、经济和思想变动有了一定的了解。在本课教学中应该尽可能地联系已学过相关内容,使学生建立起知识之间的横向联系,从而正确理解春秋战国时期经济、政治、思想各领域变动使商鞅变法具有必然性。

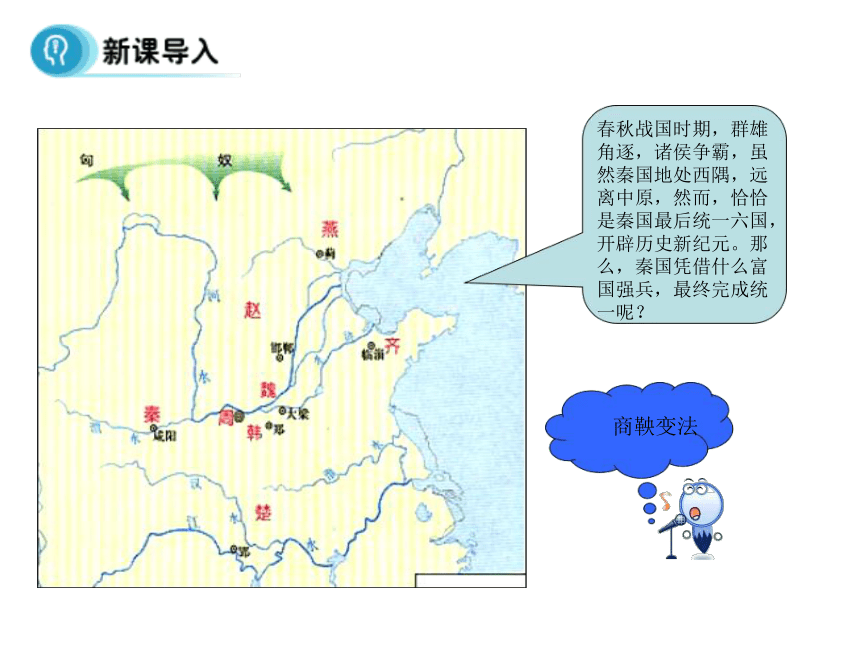

本课的重难点是春秋战国时期改革变法的历史背景;春秋战国时期改革变法的必然性。对于这些内容的,主要通过合作探究的方式,引导学生提取材料有效信息,让学生自己的出结论,明确春秋战国改革变法的历史背景。再通过问题来引导学生自主思考春秋战国时期背景各因素之间的联系,最后通过总结让学生明白春秋战国时期改革变法的必然性。商鞅变法春秋战国时期,群雄角逐,诸侯争霸,虽然秦国地处西隅,远离中原,然而,恰恰是秦国最后统一六国,开辟历史新纪元。那么,秦国凭借什么富国强兵,最终完成统一呢?一、春秋战国变法的时代背景(必然性)

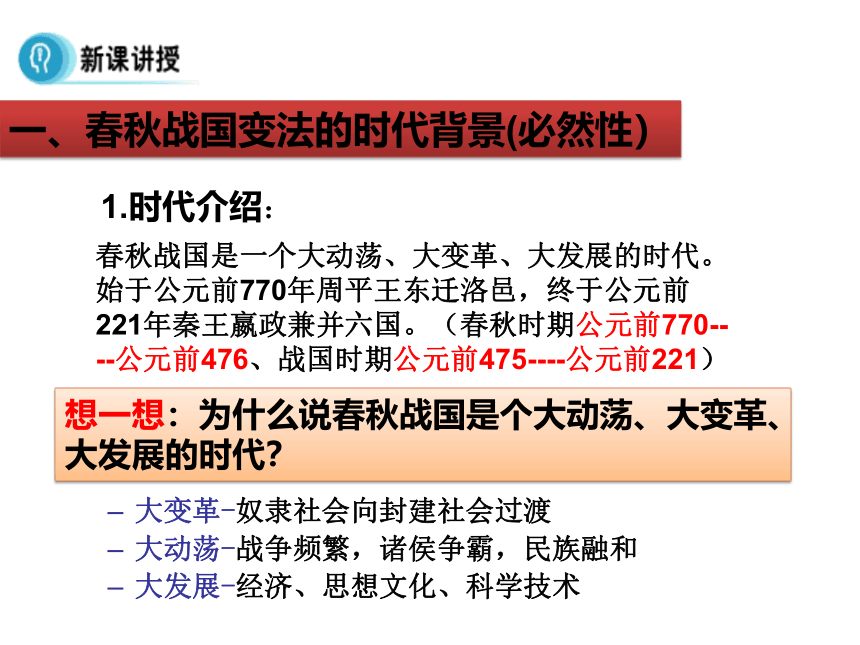

春秋战国是一个大动荡、大变革、大发展的时代。始于公元前770年周平王东迁洛邑,终于公元前221年秦王嬴政兼并六国。(春秋时期公元前770----公元前476、战国时期公元前475----公元前221)1.时代介绍:想一想:为什么说春秋战国是个大动荡、大变革、大发展的时代?大变革-奴隶社会向封建社会过渡

大动荡-战争频繁,诸侯争霸,民族融和

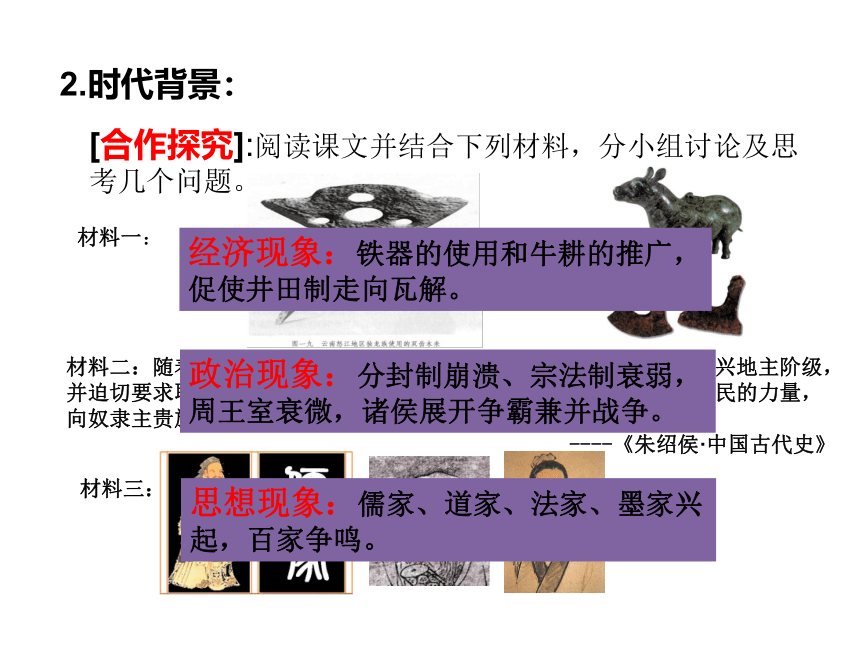

大发展-经济、思想文化、科学技术2.时代背景:[合作探究]:阅读课文并结合下列材料,分小组讨论及思考几个问题。材料一:材料二:随着经济地位的变化,逐渐形成具有独立政治集团利益的新兴地主阶级,并迫切要求取得政治上的权力。他们乘着斗争的风云,利用奴隶和平民的力量,向奴隶主贵族展开了激烈的夺权斗争。

----《朱绍侯·中国古代史》

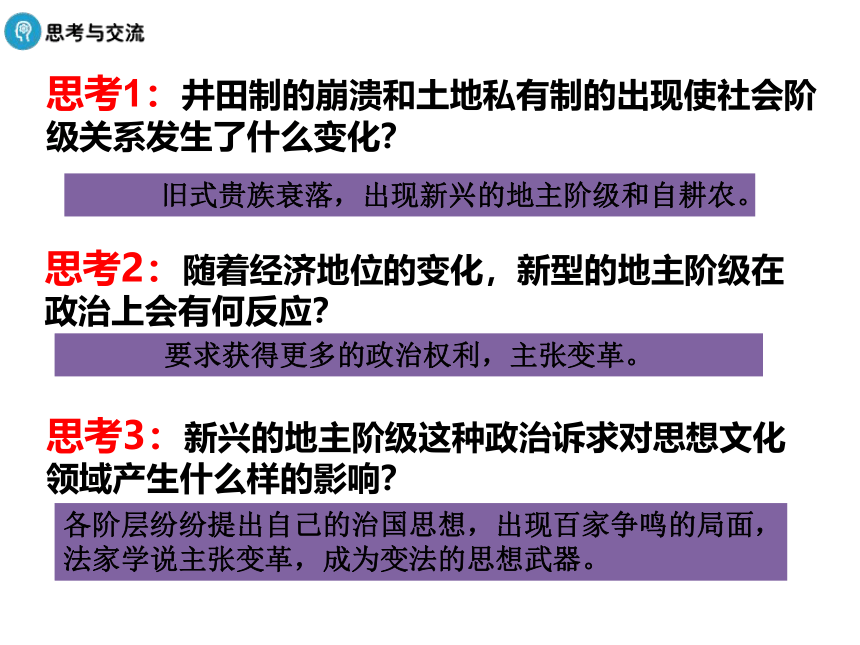

材料三:经济现象:铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解。政治现象:分封制崩溃、宗法制衰弱,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争。思想现象:儒家、道家、法家、墨家兴起,百家争鸣。思考1:井田制的崩溃和土地私有制的出现使社会阶级关系发生了什么变化? 旧式贵族衰落,出现新兴的地主阶级和自耕农。思考2:随着经济地位的变化,新型的地主阶级在政治上会有何反应?要求获得更多的政治权利,主张变革。思考3:新兴的地主阶级这种政治诉求对思想文化领域产生什么样的影响?各阶层纷纷提出自己的治国思想,出现百家争鸣的局面,法家学说主张变革,成为变法的思想武器。 铁农具和牛耕的推广 大量私田出现

(农业、手工业、商业迅速发展) 井田制瓦解(分封制遭到破坏)土地私有制确立社会阶级关系发生变化

(新兴地主阶级和自耕农)新兴地主阶级要求变革春秋战国时期改革变法是顺应历史发展潮流的,是生产力发展的必然结果。(改革的必然性)二、春秋战国时期各国的改革与变法管仲变法初税亩李悝变法吴起变法1.春秋战国时期变法形势图刚刚我们通过材料得出结论:“地主阶级要求变法”。请同学们结合右图和课本,进一步思考地主阶级变法了吗?有哪些主要的变法?春 秋战 国齐国 鲁国管仲①发展农工商; ②整顿、发展军备; ③改革赋税制度增强齐国实力,齐国率先成为霸主。“相地而衰征”公开承认土地私有魏国李悝①发展农业生产; ②推行平籴法③制定《法经》使魏国在战国中率先强盛,揭开了战国大变法序幕。楚国吴起①限制贵族权力,改变分封制

②没收旧贵族的土地

③裁官、削俸、养兵和奖励军功

④要求官吏秉公执法,严禁私门请托打击世袭贵族特权,取得一定成效,使楚国成为强国。其他齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;魏国申不害改革促进了经济发展和社会进步。结合课本和上述材料,分小组完成下表三、商鞅变法前的秦国1.秦国的状况(改革必要性) 公元前4世纪初,秦献公改革,如废除人殉制度,把国都由雍迁到栎阳初步制定户籍制度。但秦国整体面貌无根本改变。?2.秦国改革的有利条件[合作探究] 秦国地处西陲,政治、经济和文化方面都落后于东方六国,有改革的必要性,但秦国会改革吗?改革有哪些有利的条件?请同学们结合课本,分组讨论,得出结论。总结: 秦孝公支持改革国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱法家学说受到秦国君臣民众的认同当地民风质朴,具有尚武精神各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。想一想:在历史发展过程中,内部条件和外部机遇往往是缺一不可的,现在我们已经探究了秦国具备变法的有利条件,那么当时秦国又有着怎样的历史机遇呢?请同学结合课本思考下。3、秦国变法的历史机遇三家分晋(长期扼制秦国发展的晋国已分裂成魏、韩、赵三国)。中原地区众多士人纷纷游说各国,追求建功立业,为秦国招揽贤能,创造了可能。商鞅入秦商鞅(约前390年—前338年),战国时期政治家,著名法家代表人物。商鞅辗转到秦国,辅佐秦孝公进行了改变秦国乃至整个中国历史进程的变法运动改革变法风潮与秦国历史机遇社会变化的新气象各国的改革与变法处在十字路口的秦国变法的必然性提供经验教训改革的有利条件秦国的历史机遇秦国改革的原因商鞅变法势在必行1.春秋战国是中国历史上大动荡、大变革的重要时期,其根本性的变化是( )

A.社会经济的变化 B.统治方式的变化

C.社会性质的变化 D.思想文化的变化 2.下列各项按因果关系排列,正确的应是 ①铁器的使用和牛耕的推广 ②贵族采用新的剥削方式 ③私田主人不向国君交纳私田产品 ④齐国采用“相地而衰征”和鲁国实行“初税亩” ( )

A.①②③④ B.①③②④

C.③①④② D.①③④②CB3.阅读下列材料

材料一 治世不一道,便国不法古。故汤、武不循古而王,夏、殷不易礼而亡,反古者不可非,而巡礼者不足多。 ——商鞅

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书.食货志》

材料三 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

(1)商鞅变法的理论基础是什么?据材料一、二说明变法法令推行的原因是什么?

法家 秦孝公的支持(2)据材料二概括指出商鞅变法的主要内容。(逐条列出,不得摘抄原文)废井田,开阡陌;奖励耕战,重农抑商(3)材料二、三的作者对商鞅变法各持什么态度?材料二中的“务本”、“王制遂灭”各指什么?材料二持否定态度,材料三持肯定态度 ;

“务本”指重视农业生产; “王制遂灭”指奴隶制度被废除“相地而衰征”相,视也;衰,等差也;征,征取也。意思就是说,按照土地肥瘠的不同,征收不等额的租税。实质上承认了私人对土地的所有权。管 仲 (?~前645)? 春秋时期齐国政治家。名夷吾,字仲,又称管敬仲。颍上(今属安徽)人李 悝 周定五十四年(前455年)生,周安王七年(前395年)卒,战国时魏国(今山西南部运城一带)人,战国时期著名的政治家,法家代表人物。 李悝变法:公元前445年?尽地力之教,发展农业生产

?推行“平籴法”

?制定<<法经>>加强法制

改革变法风潮与秦国的

历史机遇1.掌握春秋战国时期的时代特征(政治、经济、文化等)。2.了解春秋战国时期各国改革的基本史实,重点掌握管仲的初税亩、李悝变法、吴起变法。3.认识秦国改革的背景,以及改革的条件。4.理解社会经济发展和各诸侯国改革变法的关系。 本课以战国七雄图为切入点,通过设问激发学生的学习积极性,以此导入本课主题变法。对于本课内容,学生在必修Ⅰ学过《秦朝中央集权制度的形成》,在必修Ⅱ学过《中国古代经济的基本结构与特点》,在必修Ⅲ学过《百家争鸣和儒家的形成》。对春秋战国时期的政治、经济和思想变动有了一定的了解。在本课教学中应该尽可能地联系已学过相关内容,使学生建立起知识之间的横向联系,从而正确理解春秋战国时期经济、政治、思想各领域变动使商鞅变法具有必然性。

本课的重难点是春秋战国时期改革变法的历史背景;春秋战国时期改革变法的必然性。对于这些内容的,主要通过合作探究的方式,引导学生提取材料有效信息,让学生自己的出结论,明确春秋战国改革变法的历史背景。再通过问题来引导学生自主思考春秋战国时期背景各因素之间的联系,最后通过总结让学生明白春秋战国时期改革变法的必然性。商鞅变法春秋战国时期,群雄角逐,诸侯争霸,虽然秦国地处西隅,远离中原,然而,恰恰是秦国最后统一六国,开辟历史新纪元。那么,秦国凭借什么富国强兵,最终完成统一呢?一、春秋战国变法的时代背景(必然性)

春秋战国是一个大动荡、大变革、大发展的时代。始于公元前770年周平王东迁洛邑,终于公元前221年秦王嬴政兼并六国。(春秋时期公元前770----公元前476、战国时期公元前475----公元前221)1.时代介绍:想一想:为什么说春秋战国是个大动荡、大变革、大发展的时代?大变革-奴隶社会向封建社会过渡

大动荡-战争频繁,诸侯争霸,民族融和

大发展-经济、思想文化、科学技术2.时代背景:[合作探究]:阅读课文并结合下列材料,分小组讨论及思考几个问题。材料一:材料二:随着经济地位的变化,逐渐形成具有独立政治集团利益的新兴地主阶级,并迫切要求取得政治上的权力。他们乘着斗争的风云,利用奴隶和平民的力量,向奴隶主贵族展开了激烈的夺权斗争。

----《朱绍侯·中国古代史》

材料三:经济现象:铁器的使用和牛耕的推广,促使井田制走向瓦解。政治现象:分封制崩溃、宗法制衰弱,周王室衰微,诸侯展开争霸兼并战争。思想现象:儒家、道家、法家、墨家兴起,百家争鸣。思考1:井田制的崩溃和土地私有制的出现使社会阶级关系发生了什么变化? 旧式贵族衰落,出现新兴的地主阶级和自耕农。思考2:随着经济地位的变化,新型的地主阶级在政治上会有何反应?要求获得更多的政治权利,主张变革。思考3:新兴的地主阶级这种政治诉求对思想文化领域产生什么样的影响?各阶层纷纷提出自己的治国思想,出现百家争鸣的局面,法家学说主张变革,成为变法的思想武器。 铁农具和牛耕的推广 大量私田出现

(农业、手工业、商业迅速发展) 井田制瓦解(分封制遭到破坏)土地私有制确立社会阶级关系发生变化

(新兴地主阶级和自耕农)新兴地主阶级要求变革春秋战国时期改革变法是顺应历史发展潮流的,是生产力发展的必然结果。(改革的必然性)二、春秋战国时期各国的改革与变法管仲变法初税亩李悝变法吴起变法1.春秋战国时期变法形势图刚刚我们通过材料得出结论:“地主阶级要求变法”。请同学们结合右图和课本,进一步思考地主阶级变法了吗?有哪些主要的变法?春 秋战 国齐国 鲁国管仲①发展农工商; ②整顿、发展军备; ③改革赋税制度增强齐国实力,齐国率先成为霸主。“相地而衰征”公开承认土地私有魏国李悝①发展农业生产; ②推行平籴法③制定《法经》使魏国在战国中率先强盛,揭开了战国大变法序幕。楚国吴起①限制贵族权力,改变分封制

②没收旧贵族的土地

③裁官、削俸、养兵和奖励军功

④要求官吏秉公执法,严禁私门请托打击世袭贵族特权,取得一定成效,使楚国成为强国。其他齐国邹忌改革;赵国公孙连改革;魏国申不害改革促进了经济发展和社会进步。结合课本和上述材料,分小组完成下表三、商鞅变法前的秦国1.秦国的状况(改革必要性) 公元前4世纪初,秦献公改革,如废除人殉制度,把国都由雍迁到栎阳初步制定户籍制度。但秦国整体面貌无根本改变。?2.秦国改革的有利条件[合作探究] 秦国地处西陲,政治、经济和文化方面都落后于东方六国,有改革的必要性,但秦国会改革吗?改革有哪些有利的条件?请同学们结合课本,分组讨论,得出结论。总结: 秦孝公支持改革国君拥有比较集中的权力,守旧势力相对薄弱法家学说受到秦国君臣民众的认同当地民风质朴,具有尚武精神各国变法为商鞅变法提供了经验和教训。想一想:在历史发展过程中,内部条件和外部机遇往往是缺一不可的,现在我们已经探究了秦国具备变法的有利条件,那么当时秦国又有着怎样的历史机遇呢?请同学结合课本思考下。3、秦国变法的历史机遇三家分晋(长期扼制秦国发展的晋国已分裂成魏、韩、赵三国)。中原地区众多士人纷纷游说各国,追求建功立业,为秦国招揽贤能,创造了可能。商鞅入秦商鞅(约前390年—前338年),战国时期政治家,著名法家代表人物。商鞅辗转到秦国,辅佐秦孝公进行了改变秦国乃至整个中国历史进程的变法运动改革变法风潮与秦国历史机遇社会变化的新气象各国的改革与变法处在十字路口的秦国变法的必然性提供经验教训改革的有利条件秦国的历史机遇秦国改革的原因商鞅变法势在必行1.春秋战国是中国历史上大动荡、大变革的重要时期,其根本性的变化是( )

A.社会经济的变化 B.统治方式的变化

C.社会性质的变化 D.思想文化的变化 2.下列各项按因果关系排列,正确的应是 ①铁器的使用和牛耕的推广 ②贵族采用新的剥削方式 ③私田主人不向国君交纳私田产品 ④齐国采用“相地而衰征”和鲁国实行“初税亩” ( )

A.①②③④ B.①③②④

C.③①④② D.①③④②CB3.阅读下列材料

材料一 治世不一道,便国不法古。故汤、武不循古而王,夏、殷不易礼而亡,反古者不可非,而巡礼者不足多。 ——商鞅

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书.食货志》

材料三 孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。

——《史记.李斯列传》

(1)商鞅变法的理论基础是什么?据材料一、二说明变法法令推行的原因是什么?

法家 秦孝公的支持(2)据材料二概括指出商鞅变法的主要内容。(逐条列出,不得摘抄原文)废井田,开阡陌;奖励耕战,重农抑商(3)材料二、三的作者对商鞅变法各持什么态度?材料二中的“务本”、“王制遂灭”各指什么?材料二持否定态度,材料三持肯定态度 ;

“务本”指重视农业生产; “王制遂灭”指奴隶制度被废除“相地而衰征”相,视也;衰,等差也;征,征取也。意思就是说,按照土地肥瘠的不同,征收不等额的租税。实质上承认了私人对土地的所有权。管 仲 (?~前645)? 春秋时期齐国政治家。名夷吾,字仲,又称管敬仲。颍上(今属安徽)人李 悝 周定五十四年(前455年)生,周安王七年(前395年)卒,战国时魏国(今山西南部运城一带)人,战国时期著名的政治家,法家代表人物。 李悝变法:公元前445年?尽地力之教,发展农业生产

?推行“平籴法”

?制定<<法经>>加强法制

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件