人教新课标高中历史选修一:4.1《社会危机四伏和庆历新政》课件(共25张)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史选修一:4.1《社会危机四伏和庆历新政》课件(共25张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 859.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-25 12:50:56 | ||

图片预览

文档简介

课件25张PPT。 第1课

社会危机四伏和庆历新政

1.知道北宋中期社会矛盾的表现。

2.了解北宋积贫积弱局面。

3.知道庆历新政的夭折。

本课结合课前引言以岳阳楼和范仲淹的《岳阳楼记》为切入点,向学生设疑:范仲淹在《岳阳楼记》说“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”请问:范仲淹“忧”什么?激发学生的兴趣,从而导入本课的学习。本课的重点是北宋中期的社会危机以及改革的背景。难点是 对北宋中期的社会危机的准确理解和庆历新政的认识。

对于本课的重点北宋中期的社会危机以及改革的背景,可从北宋初期加强中央集权的措施着手分析,通过设计有关材料,引导学生阅读理解,培养学生论从史出,理解、分析、归纳能力。在明确北宋中期面临尖锐复杂的阶级矛盾和民族矛盾的基础上了解北宋中期社会改革的必要性。从庆历新政的历程了解社会改革的复杂性和艰巨性。

在湖南岳阳,与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。岳阳楼先天下之忧而忧后天下之乐而乐请问:范仲淹“忧”什么??为此,他进行了那些努力,结果如何?一、社会矛盾的日益激化 阶级矛盾的激化 2.民族矛盾的激化 土地兼并严重,赋税繁重 辽、西夏不断进攻北宋,边患危机严重。

3.北宋统治阶级内部矛盾激化

朋党之争阅读以下材料:

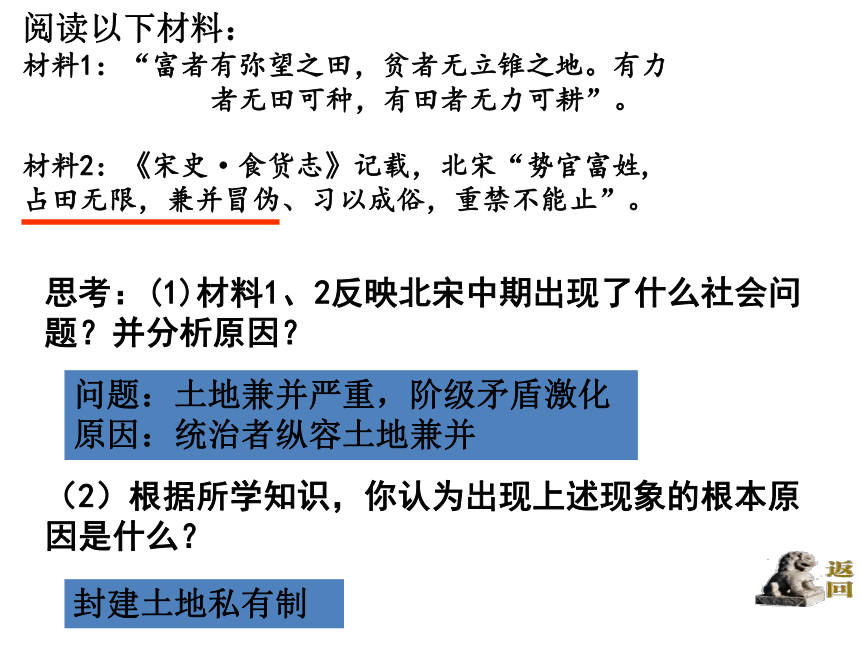

材料1:“富者有弥望之田,贫者无立锥之地。有力

者无田可种,有田者无力可耕”。材料2:《宋史·食货志》记载,北宋“势官富姓,占田无限,兼并冒伪、习以成俗,重禁不能止”。思考:(1)材料1、2反映北宋中期出现了什么社会问题?并分析原因?

(2)根据所学知识,你认为出现上述现象的根本原因是什么?

问题:土地兼并严重,阶级矛盾激化

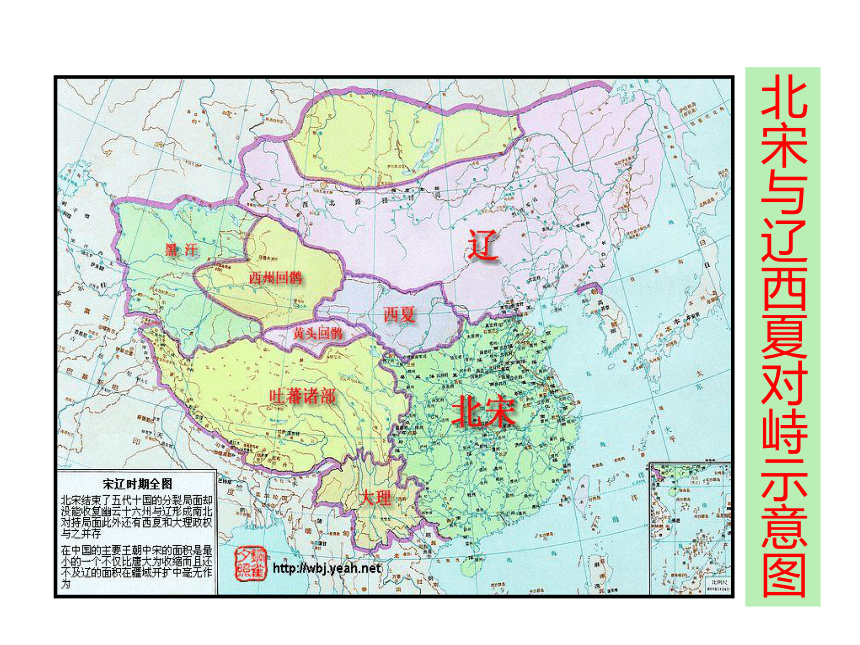

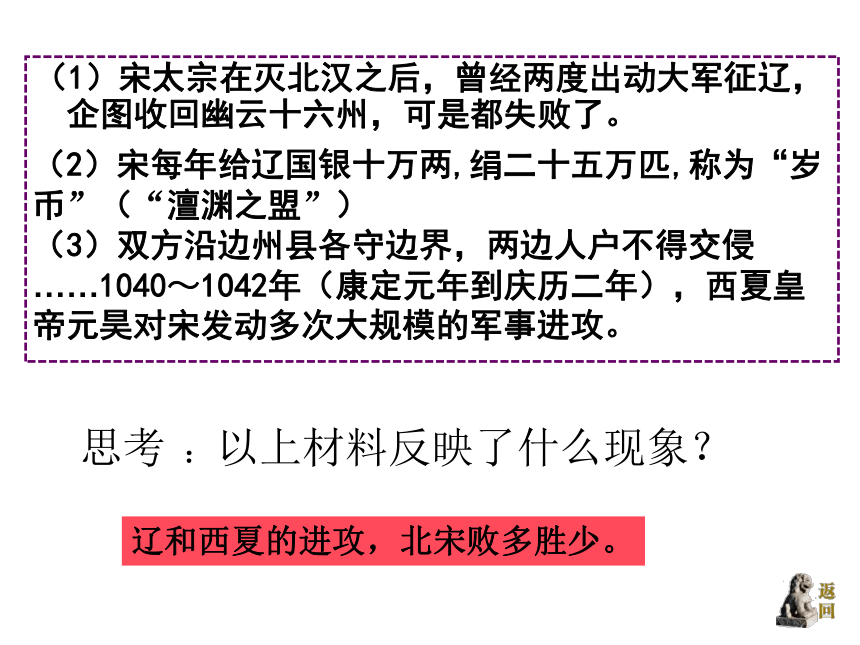

原因:统治者纵容土地兼并封建土地私有制北宋与辽西夏对峙示意图(1)宋太宗在灭北汉之后,曾经两度出动大军征辽,企图收回幽云十六州,可是都失败了。(2)宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”(“澶渊之盟”)

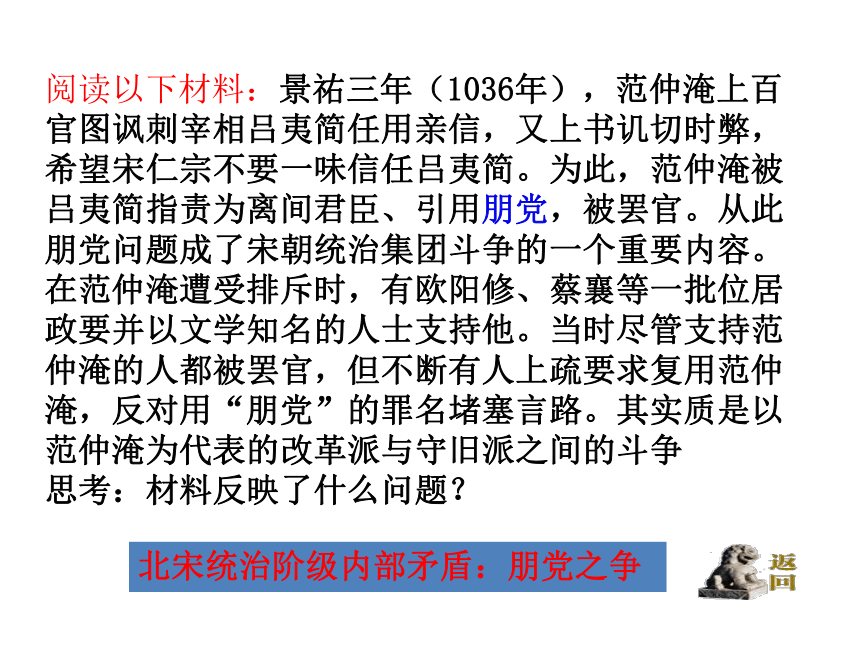

(3)双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵……1040~1042年(康定元年到庆历二年),西夏皇帝元昊对宋发动多次大规模的军事进攻。 思考 :以上材料反映了什么现象?辽和西夏的进攻,北宋败多胜少。阅读以下材料:景祐三年(1036年),范仲淹上百官图讽刺宰相吕夷简任用亲信,又上书讥切时弊,希望宋仁宗不要一味信任吕夷简。为此,范仲淹被吕夷简指责为离间君臣、引用朋党,被罢官。从此朋党问题成了宋朝统治集团斗争的一个重要内容。在范仲淹遭受排斥时,有欧阳修、蔡襄等一批位居政要并以文学知名的人士支持他。当时尽管支持范仲淹的人都被罢官,但不断有人上疏要求复用范仲淹,反对用“朋党”的罪名堵塞言路。其实质是以范仲淹为代表的改革派与守旧派之间的斗争

思考:材料反映了什么问题?

北宋统治阶级内部矛盾:朋党之争 北宋的建立者赵匡胤是如何登上帝位的?登上帝位后他最担心的问题是什么?他是如何解决的?由此引出了那些问题?黄袍加身二、积贫积弱局面的形成杯酒释兵权

宋太祖即位后不久的一天,他邀请主要将领赴宴,酒酣饭饱之时,宋太祖感叹说:“没有你们的出力,我不会成为天子,但是我现在整夜不敢安枕而卧。”宋太祖接着说:“人生短暂,如白驹过隙,无非图富贵二字,你们不如解去兵权,回家置田宅,饮酒作乐,颐养天年。”此后,武将的兵权解除,兵权集中在皇帝一人手中。 积贫局面和积弱局面分别指什么?又各 自是怎样形成的?阅读课本并思考:积贫积弱局面的形成削弱了军队

战斗力 积弱冗兵、冗官、冗费积贫增加财政负担强化专制集权加强统治

集中财政权集中行政权集军权、更戍法材料1:

北宋政府为了防止内患,奉行养兵政策,每逢荒年,政府招募饥民当兵,灾荒不断,募兵不已.养兵之费,在天下十居七八 。

--引自《张载集》 思考:(1)材料1反映北宋中期出现了什么现象?

影响如何?行政效率很低,政府财政困难。 (2)材料2反映北宋中期出现了什么现象?

影响怎样?军队战斗力下降,增加财政负担。材料2:冗官冗兵北宋皇帝愁什么?愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解

让我心痛让我忧…宋仁宗范仲淹主张:穷则变,变则通,通则久。财政困难

土地兼并

农民起义

辽和西夏的威胁3.措 施:三、昙花一现的庆历新政2.目 的:挽救统治4.结 果:改革失败,社会矛盾更加尖锐

1.背 景:社会矛盾激化,积贫积弱严重新政措施:①改革文官升迁制②严格恩荫制③改革贡举制和考试内容④慎选地方官⑤减轻徭役、重视农桑等中心措施——整顿吏治 南宋人叶适认为范仲淹实施“明黜陟”“抑侥幸”这两项失之“太猛”,以致激起“庸人”的反对;如果范仲淹改革,“先国家之常行,后庸人之重害”“势必民渐”,也许能够成功。

《宋史?范仲淹本传》认为:“仲淹以天下为己任,裁削幸滥,考覆官吏,日夜谋虑兴致太平。然更张无渐,规模阔大。论者以为不可行。”所以导致新政失败。

现代史学家邓广铭认为由于范仲淹等人在推行新政过程中,几乎可以说是同心协力,和衷共济,有时还互相推崇,招致朋党之讥。本就对范仲淹等人有戒心的宋仁宗,最终下决心将范仲淹等人逐出朝廷。“所以,导致庆历新政失败的原因之一,也在于它抵触了宋朝的家法”。这里的家法指朝廷对朋党的防范。

请思考:庆历庆历新政昙花一现的原因是什么?原因:①阶级矛盾仍尖锐、积贫积弱局面未改变

②触犯大官僚大地主的利益→攻击

③措施“太猛”“更张无渐”

④思想动员不足,配套措施不到位(罢官无安置)

⑤农民无获明显好处关键原因:没有找到积贫积弱的根本原因,没有涉及真正的关键问题5.阅读下列材料

材料一 北宋初年规定:租佃土地须“命立要契,举借粮种,及时种莳。俟收成,依契约分,无致争讼”。如有纠纷,“只凭契照为之定夺”。

宋仁宗天圣五年(1027年)诏:“江淮、两浙、荆湖、福建、广南州军,旧条:私下分田客(佃户)非时不得起移,如主人发遣,给予凭由,方许别住。多被主人折勒,不放起移,更不取主人凭由,须每年收田日毕,商量去处,各取稳便。即不得非时衷私起移。如是主人非理拦占,许经县论详。”

——摘编自《续资治通鉴》等材料二 知大名府韩琦言:“臣准散青苗诏书,务在惠小农,不使兼并乘急以要倍息,而公家无所利其入。今所立条约,乃自乡户一等而下皆立借钱贯陌,三等以上更许增借。”

——摘编自《宋史·食货志》

请回答:

(1)根据材料一、二,分别概括其中制度规定的目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析相关制度规定的历史背景。

答案:(1)目的:材料一:规范租佃关系,抵制地主对佃户的人身约束;协调租佃纠纷,维持生产正常进行。材料二:保护自耕小农,抵制兼并,增加国家收入。

(2)历史背景:租佃契约关系普遍化,自耕小农仍是农业生产的主体,土地兼并加剧,政府根据社会变化在政策上进行调整。社会危机四伏和庆历新政社会矛盾日益激化阶级矛盾激化民族矛盾激化积贫积弱局面的形成庆历新政集权措施专权的负面影响集中军权集中行政权形成积弱局面形成积贫局面目的:缓和阶级矛盾,挽救统治措施:整顿吏治为中心;改革贡举制;减轻徭役;重视农桑等结果:大官僚、地主反对,新政夭折

阅读下列材料,回答问题。

材料一 真宗成平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人。所减者如此,未减者可知也……刘晏(唐朝人)以一千二百万贯供中原之病而有余,今以三千六百万贯供川陕一军而不足。

—— 赵翼《廿二史札记》

(1)据材料一所述,你认为它反映了哪个朝代的什么问题?综合所学知识分析造成这些问题的原因是什么?

(1)北宋中期政府财政负担十分严重。原因:一是政府不断扩充军队,增设官吏,军费和官俸开支越来越大;二是北宋还要给辽和西夏“岁币”。 材料二 官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

——范仲淹《鉴于诏条部东十事》

(2)材料二全面地反映了当时怎样的社会现实?结合所学知识,说明范仲淹是怎样“更张以救之”的?结果如何?

(2)官僚臃肿,百姓贫苦,辽和西夏的威胁,农民起义不断发生。范仲淹进行了以整顿吏治为中心的庆历新政。结果失败。

社会危机四伏和庆历新政

1.知道北宋中期社会矛盾的表现。

2.了解北宋积贫积弱局面。

3.知道庆历新政的夭折。

本课结合课前引言以岳阳楼和范仲淹的《岳阳楼记》为切入点,向学生设疑:范仲淹在《岳阳楼记》说“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”请问:范仲淹“忧”什么?激发学生的兴趣,从而导入本课的学习。本课的重点是北宋中期的社会危机以及改革的背景。难点是 对北宋中期的社会危机的准确理解和庆历新政的认识。

对于本课的重点北宋中期的社会危机以及改革的背景,可从北宋初期加强中央集权的措施着手分析,通过设计有关材料,引导学生阅读理解,培养学生论从史出,理解、分析、归纳能力。在明确北宋中期面临尖锐复杂的阶级矛盾和民族矛盾的基础上了解北宋中期社会改革的必要性。从庆历新政的历程了解社会改革的复杂性和艰巨性。

在湖南岳阳,与滕王阁、黄鹤楼并称我国南方三大名楼。岳阳楼始建于唐代,主楼三层,高19.72米。因宋代范仲淹的《岳阳楼记》名传四方。有“洞庭天下水,岳阳天下楼”之誉。岳阳楼先天下之忧而忧后天下之乐而乐请问:范仲淹“忧”什么??为此,他进行了那些努力,结果如何?一、社会矛盾的日益激化 阶级矛盾的激化 2.民族矛盾的激化 土地兼并严重,赋税繁重 辽、西夏不断进攻北宋,边患危机严重。

3.北宋统治阶级内部矛盾激化

朋党之争阅读以下材料:

材料1:“富者有弥望之田,贫者无立锥之地。有力

者无田可种,有田者无力可耕”。材料2:《宋史·食货志》记载,北宋“势官富姓,占田无限,兼并冒伪、习以成俗,重禁不能止”。思考:(1)材料1、2反映北宋中期出现了什么社会问题?并分析原因?

(2)根据所学知识,你认为出现上述现象的根本原因是什么?

问题:土地兼并严重,阶级矛盾激化

原因:统治者纵容土地兼并封建土地私有制北宋与辽西夏对峙示意图(1)宋太宗在灭北汉之后,曾经两度出动大军征辽,企图收回幽云十六州,可是都失败了。(2)宋每年给辽国银十万两,绢二十五万匹,称为“岁币”(“澶渊之盟”)

(3)双方沿边州县各守边界,两边人户不得交侵……1040~1042年(康定元年到庆历二年),西夏皇帝元昊对宋发动多次大规模的军事进攻。 思考 :以上材料反映了什么现象?辽和西夏的进攻,北宋败多胜少。阅读以下材料:景祐三年(1036年),范仲淹上百官图讽刺宰相吕夷简任用亲信,又上书讥切时弊,希望宋仁宗不要一味信任吕夷简。为此,范仲淹被吕夷简指责为离间君臣、引用朋党,被罢官。从此朋党问题成了宋朝统治集团斗争的一个重要内容。在范仲淹遭受排斥时,有欧阳修、蔡襄等一批位居政要并以文学知名的人士支持他。当时尽管支持范仲淹的人都被罢官,但不断有人上疏要求复用范仲淹,反对用“朋党”的罪名堵塞言路。其实质是以范仲淹为代表的改革派与守旧派之间的斗争

思考:材料反映了什么问题?

北宋统治阶级内部矛盾:朋党之争 北宋的建立者赵匡胤是如何登上帝位的?登上帝位后他最担心的问题是什么?他是如何解决的?由此引出了那些问题?黄袍加身二、积贫积弱局面的形成杯酒释兵权

宋太祖即位后不久的一天,他邀请主要将领赴宴,酒酣饭饱之时,宋太祖感叹说:“没有你们的出力,我不会成为天子,但是我现在整夜不敢安枕而卧。”宋太祖接着说:“人生短暂,如白驹过隙,无非图富贵二字,你们不如解去兵权,回家置田宅,饮酒作乐,颐养天年。”此后,武将的兵权解除,兵权集中在皇帝一人手中。 积贫局面和积弱局面分别指什么?又各 自是怎样形成的?阅读课本并思考:积贫积弱局面的形成削弱了军队

战斗力 积弱冗兵、冗官、冗费积贫增加财政负担强化专制集权加强统治

集中财政权集中行政权集军权、更戍法材料1:

北宋政府为了防止内患,奉行养兵政策,每逢荒年,政府招募饥民当兵,灾荒不断,募兵不已.养兵之费,在天下十居七八 。

--引自《张载集》 思考:(1)材料1反映北宋中期出现了什么现象?

影响如何?行政效率很低,政府财政困难。 (2)材料2反映北宋中期出现了什么现象?

影响怎样?军队战斗力下降,增加财政负担。材料2:冗官冗兵北宋皇帝愁什么?愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解

让我心痛让我忧…宋仁宗范仲淹主张:穷则变,变则通,通则久。财政困难

土地兼并

农民起义

辽和西夏的威胁3.措 施:三、昙花一现的庆历新政2.目 的:挽救统治4.结 果:改革失败,社会矛盾更加尖锐

1.背 景:社会矛盾激化,积贫积弱严重新政措施:①改革文官升迁制②严格恩荫制③改革贡举制和考试内容④慎选地方官⑤减轻徭役、重视农桑等中心措施——整顿吏治 南宋人叶适认为范仲淹实施“明黜陟”“抑侥幸”这两项失之“太猛”,以致激起“庸人”的反对;如果范仲淹改革,“先国家之常行,后庸人之重害”“势必民渐”,也许能够成功。

《宋史?范仲淹本传》认为:“仲淹以天下为己任,裁削幸滥,考覆官吏,日夜谋虑兴致太平。然更张无渐,规模阔大。论者以为不可行。”所以导致新政失败。

现代史学家邓广铭认为由于范仲淹等人在推行新政过程中,几乎可以说是同心协力,和衷共济,有时还互相推崇,招致朋党之讥。本就对范仲淹等人有戒心的宋仁宗,最终下决心将范仲淹等人逐出朝廷。“所以,导致庆历新政失败的原因之一,也在于它抵触了宋朝的家法”。这里的家法指朝廷对朋党的防范。

请思考:庆历庆历新政昙花一现的原因是什么?原因:①阶级矛盾仍尖锐、积贫积弱局面未改变

②触犯大官僚大地主的利益→攻击

③措施“太猛”“更张无渐”

④思想动员不足,配套措施不到位(罢官无安置)

⑤农民无获明显好处关键原因:没有找到积贫积弱的根本原因,没有涉及真正的关键问题5.阅读下列材料

材料一 北宋初年规定:租佃土地须“命立要契,举借粮种,及时种莳。俟收成,依契约分,无致争讼”。如有纠纷,“只凭契照为之定夺”。

宋仁宗天圣五年(1027年)诏:“江淮、两浙、荆湖、福建、广南州军,旧条:私下分田客(佃户)非时不得起移,如主人发遣,给予凭由,方许别住。多被主人折勒,不放起移,更不取主人凭由,须每年收田日毕,商量去处,各取稳便。即不得非时衷私起移。如是主人非理拦占,许经县论详。”

——摘编自《续资治通鉴》等材料二 知大名府韩琦言:“臣准散青苗诏书,务在惠小农,不使兼并乘急以要倍息,而公家无所利其入。今所立条约,乃自乡户一等而下皆立借钱贯陌,三等以上更许增借。”

——摘编自《宋史·食货志》

请回答:

(1)根据材料一、二,分别概括其中制度规定的目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析相关制度规定的历史背景。

答案:(1)目的:材料一:规范租佃关系,抵制地主对佃户的人身约束;协调租佃纠纷,维持生产正常进行。材料二:保护自耕小农,抵制兼并,增加国家收入。

(2)历史背景:租佃契约关系普遍化,自耕小农仍是农业生产的主体,土地兼并加剧,政府根据社会变化在政策上进行调整。社会危机四伏和庆历新政社会矛盾日益激化阶级矛盾激化民族矛盾激化积贫积弱局面的形成庆历新政集权措施专权的负面影响集中军权集中行政权形成积弱局面形成积贫局面目的:缓和阶级矛盾,挽救统治措施:整顿吏治为中心;改革贡举制;减轻徭役;重视农桑等结果:大官僚、地主反对,新政夭折

阅读下列材料,回答问题。

材料一 真宗成平四年,有司言减天下冗吏十九万五千余人。所减者如此,未减者可知也……刘晏(唐朝人)以一千二百万贯供中原之病而有余,今以三千六百万贯供川陕一军而不足。

—— 赵翼《廿二史札记》

(1)据材料一所述,你认为它反映了哪个朝代的什么问题?综合所学知识分析造成这些问题的原因是什么?

(1)北宋中期政府财政负担十分严重。原因:一是政府不断扩充军队,增设官吏,军费和官俸开支越来越大;二是北宋还要给辽和西夏“岁币”。 材料二 官壅于天下,民困于外,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之。

——范仲淹《鉴于诏条部东十事》

(2)材料二全面地反映了当时怎样的社会现实?结合所学知识,说明范仲淹是怎样“更张以救之”的?结果如何?

(2)官僚臃肿,百姓贫苦,辽和西夏的威胁,农民起义不断发生。范仲淹进行了以整顿吏治为中心的庆历新政。结果失败。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件