人教新课标高中历史选修一:4.3《王安石变法的历史作用》课件(共24张)

文档属性

| 名称 | 人教新课标高中历史选修一:4.3《王安石变法的历史作用》课件(共24张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 901.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-02-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。 第3课

王安石变法的历史作用1.识记:宋神宗对变法态度的变化;司马光废除新法;积贫现象改变的表现及原因;积弱局面改善的表现及原因。

2.理解王安石的“三不足”精神;王安石变法的命运和作用;

3.探究王安石变法失败的原因和变法的历史地位。本课的重点是王安石变法的历史作用;难点是变法的命运和对王安石变法历史地位的全面认识。对于本课重点要引导回顾变法的主要内容,思考每一项变法措施的针对性及产生的作用;对变法的命运,应从变法取得一定成效和最终被废除两方面理解;对变法地位的认识,应从背景、目的、性质、作用、局限、结果等方面,放在当时特定历史环境下全面、辩证地认识和评价。

学习本课可结合两则对王安石评价的材料导入本课的学习。本课教材可分两部分对教材进行处理:一是“变法的命运”,主要介绍了王安石变法的曲折过程和最后的结局;二是“积贫局面的改变”和 “积弱局面的改善”,主要是介绍王安石变法的成效和历史作用。 材料:王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝,天下之乱实兆于安石,此皆非神祖(宋神宗)之意。”

——北宋宗正卿兼直史馆范冲 材料:梁启超称王安石“三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,他把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行,把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”“实国史上,世界史上最有名誉之社会革命”,还认为保甲法“与今世所谓警察者正相类。”1.保守派反对变法,对变法阻挠和破坏。

2.王安石提出“三不足”的思想,坚持变法。

3.宋神宗对变法态度的变化

4.司马光做了宰相,废除新法,变法最后失败。 一、变法的命运天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤.1.面对守旧派的激烈反对,王安石坚持自己的“三不足:精神,从王安石身上,你觉得哪些精神值得你学习?

提示:

(1)不拘泥于传统,勇于改革,大胆创新的精神

(2)敢于和旧势力斗争的精神

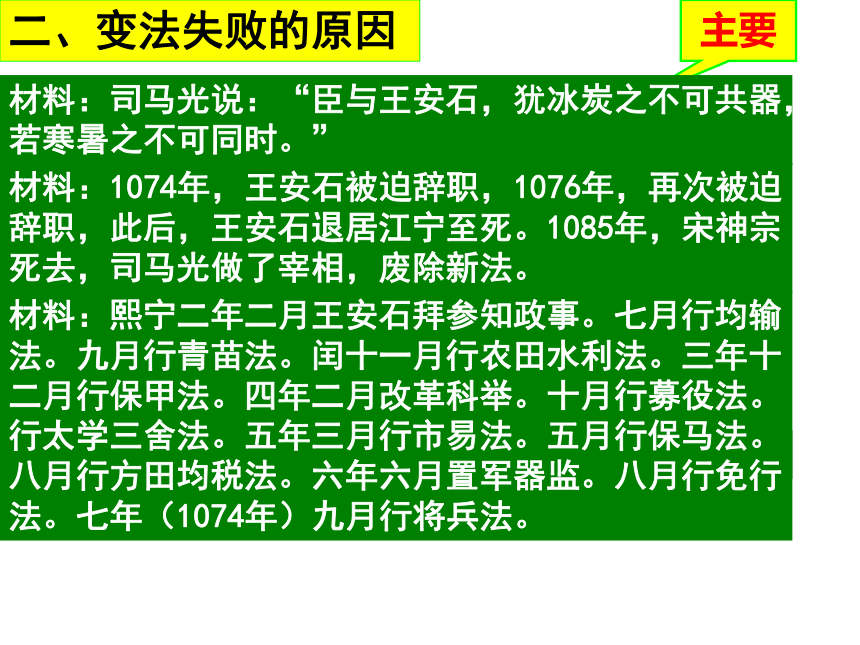

(3)关心国计民生,以天下安危为己任的精神变法的最终结局是王安石辞职,新法被废,为什么会是这种结局?王安石变法的命运二、变法失败的原因①触犯大地主、大官僚利益,遭到激烈反对。(阻力大)主要②变法后期宋神宗的动摇和去世,保守派重新得势。④执行过程中用人不当,出现一些危害百姓的现象,引起民间不满③推行新法操之过急。 材料:司马光说:“臣与王安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”材料:一些地方官为追求政绩,强制农民借贷。材料:1074年,王安石被迫辞职,1076年,再次被迫辞职,此后,王安石退居江宁至死。1085年,宋神宗死去,司马光做了宰相,废除新法。材料:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法。四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均税法。六年六月置军器监。八月行免行法。七年(1074年)九月行将兵法。 司马光与王安石的关系

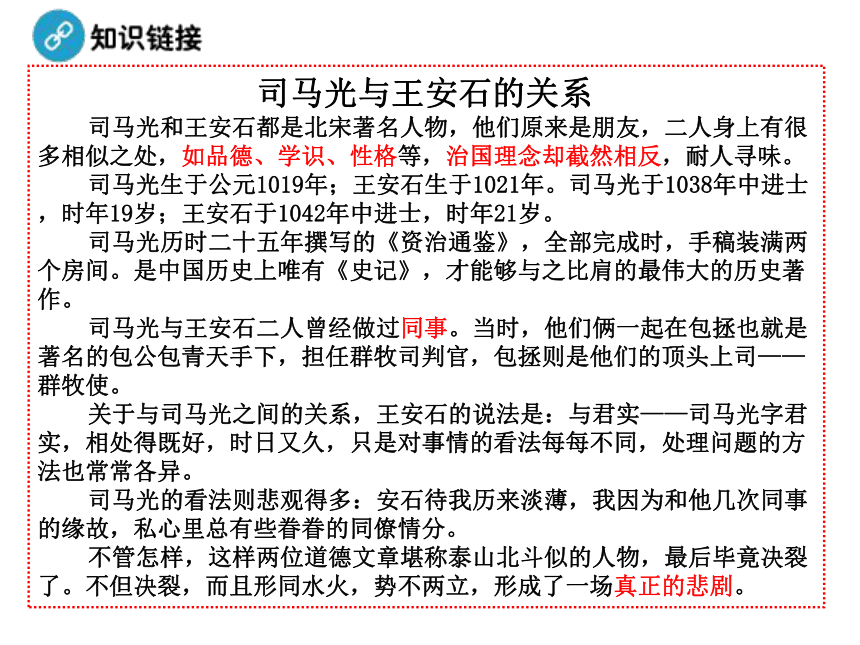

司马光和王安石都是北宋著名人物,他们原来是朋友,二人身上有很多相似之处,如品德、学识、性格等,治国理念却截然相反,耐人寻味。

司马光生于公元1019年;王安石生于1021年。司马光于1038年中进士,时年19岁;王安石于1042年中进士,时年21岁。

司马光历时二十五年撰写的《资治通鉴》,全部完成时,手稿装满两个房间。是中国历史上唯有《史记》,才能够与之比肩的最伟大的历史著作。

司马光与王安石二人曾经做过同事。当时,他们俩一起在包拯也就是著名的包公包青天手下,担任群牧司判官,包拯则是他们的顶头上司——群牧使。

关于与司马光之间的关系,王安石的说法是:与君实——司马光字君实,相处得既好,时日又久,只是对事情的看法每每不同,处理问题的方法也常常各异。

司马光的看法则悲观得多:安石待我历来淡薄,我因为和他几次同事的缘故,私心里总有些眷眷的同僚情分。

不管怎样,这样两位道德文章堪称泰山北斗似的人物,最后毕竟决裂了。不但决裂,而且形同水火,势不两立,形成了一场真正的悲剧。三、变法的作用

1.积贫局面的改变

富国之法的变法措施触及损害了哪些阶层的利益?又

是如何改变北宋的积贫局面的 ?

大官僚、大地主据实纳税,对王安石不满。限制富商、大官僚、大地主向农民借贷,对此法不满。对贫苦人是沉重的负担,为支付免役钱家破人亡。

大官僚、地主也需要出钱,对免役法不满。富商对此不满。强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重;水利工程保证了灌溉,有助于防洪抗灾;

耕地面积增加,农业生产发展,政府税收增加。清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;

部分农民免除赋税,得到实惠。大大增加政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,

一定程度上缓和了阶级矛盾。农民从劳役中解脱,保证劳动时间,促进生产发展;

增加了政府财政收入。打破了大商人对市场的垄断;增加了政府的财政收入。2.积弱局面的改变维护了农村社会治安;兵农合一、精简军队;节省了大量的训练费用;确保兵源和提高战斗力。

保丁对于农忙种田、农闲练兵、战事打仗、平时维护地方治安有所不满。武器质量和产量都提高。马匹的质量和数量提高;提高军队战斗力;政府节省了大量养马费用。加强了军队战斗力 假如你正在部队服役……王安石变法给你的军旅生涯带来的变化主要有哪些?为什么?四、变法的历史地位1.性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

王安石变法在一定程度上和一定时期内扭转了积贫、积弱的局面,有利于社会进步,但王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机,注定改革必然失败。2.历史地位:3.进步性:

(1)增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。(2)促进了社会经济发展,客观上有利于社会进步。(3)改革科举考试的内容,有利于思想解放,培养了大批学以致用的人才。(4)王安石能够针对北宋统治错综复杂的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。4.局限性

(1)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。(2)变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。王安石变法的影响你从王安石变法中得到的启示有哪些?

3.改革必然涉及某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满尖锐斗争,因此,改革者要有远见卓识,行动要坚决彻底,要注意用人。2.改革是革除社会弊政、促进社会发展和国家强盛的重要手段。1.改革是历史发展的要求和产物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

请回答:

(1)根据材料一,指出王安石变法失败的原因

原因:损害了大官僚大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。 材料二 通常所说的自由主义,是指具有激进、进步、不盲从权威、能适应变迁、批判等行为特征者;保守主义的特色则为拒变,重视稳定与秩序、缺乏想象力、憎恶新观念等。王安石……“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的言论,颇有近代自由主义者的态势。但他的基本主张在德、察、刑三者不可偏废,并未跳出儒家的正统。照传统观点来说,他是儒家革新派。照现代说,他是“保守自由派”,是自由主义和保守主义的中间型人物。中国的历史条件和社会条件,还产生不出近代的自由主义。

——韦政通《中西伟大观念的比较》

(2)根据材料二和王安石的史实,指出“王安石……颇有近代自由主义者的态势”的观点的依据。材料二认为“照现代说”王安石是“保守自由派”,这说明其根本看法是什么?答案:王安石推行的青苗法、募役法、方田均税法及科举改革、军事改革等措施,在一定程度上打破了传统,触犯了大地主、大官僚的利益,但新法增加了政府的收入,缓和了阶级矛盾,也使宋军的战斗力有所提高,一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面。

根本看法:王安石变法的目的是维护封建专制统治,其与近代的自由主义有本质区别。

阅读下列图文材料:

材料一今日的木兰陂材料二

惠遍农无乏,输均役不骚。

保兵知警守,吏禄绝贪饕。

信令朝廷重,伸威塞境牢。

……

万里耕桑富,中原气象豪。

河淤开亿顷,海贡集千艘。

——(北宋)韦骧《钱塘集》卷七(1)材料一成就的取得与王安石变法中哪一措施相关?和材料二哪一句话相符合?农田水利法;“河淤开亿顷”。(2)材料二诗中提到王安石变法的哪些措施?结合所学知识谈谈你对作者所持观点的认识。青苗法、均输法、保甲法、农田水利法。

认识:作者认识到王安石变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,但没有认识到王安石变法并未真正解决北宋的社会危机。解析:第(2)问材料二主要叙述了王安石变法的措施及作用,回答时注意从材料中提取有效信息,抓住关键词“惠”“输均”“保兵”“耕桑”等;对作者所持观点的认识要依据材料二文字内容归纳概括。

王安石变法的历史作用1.识记:宋神宗对变法态度的变化;司马光废除新法;积贫现象改变的表现及原因;积弱局面改善的表现及原因。

2.理解王安石的“三不足”精神;王安石变法的命运和作用;

3.探究王安石变法失败的原因和变法的历史地位。本课的重点是王安石变法的历史作用;难点是变法的命运和对王安石变法历史地位的全面认识。对于本课重点要引导回顾变法的主要内容,思考每一项变法措施的针对性及产生的作用;对变法的命运,应从变法取得一定成效和最终被废除两方面理解;对变法地位的认识,应从背景、目的、性质、作用、局限、结果等方面,放在当时特定历史环境下全面、辩证地认识和评价。

学习本课可结合两则对王安石评价的材料导入本课的学习。本课教材可分两部分对教材进行处理:一是“变法的命运”,主要介绍了王安石变法的曲折过程和最后的结局;二是“积贫局面的改变”和 “积弱局面的改善”,主要是介绍王安石变法的成效和历史作用。 材料:王安石自任己见,非毁前人,尽变祖宗法度,上误神宗皇帝,天下之乱实兆于安石,此皆非神祖(宋神宗)之意。”

——北宋宗正卿兼直史馆范冲 材料:梁启超称王安石“三代下求完人,惟公庶足以当之矣”,他把青苗法和市易法看作近代“文明国家”的银行,把免役法视作“与今世各文明国收所得税之法正同”“实国史上,世界史上最有名誉之社会革命”,还认为保甲法“与今世所谓警察者正相类。”1.保守派反对变法,对变法阻挠和破坏。

2.王安石提出“三不足”的思想,坚持变法。

3.宋神宗对变法态度的变化

4.司马光做了宰相,废除新法,变法最后失败。 一、变法的命运天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤.1.面对守旧派的激烈反对,王安石坚持自己的“三不足:精神,从王安石身上,你觉得哪些精神值得你学习?

提示:

(1)不拘泥于传统,勇于改革,大胆创新的精神

(2)敢于和旧势力斗争的精神

(3)关心国计民生,以天下安危为己任的精神变法的最终结局是王安石辞职,新法被废,为什么会是这种结局?王安石变法的命运二、变法失败的原因①触犯大地主、大官僚利益,遭到激烈反对。(阻力大)主要②变法后期宋神宗的动摇和去世,保守派重新得势。④执行过程中用人不当,出现一些危害百姓的现象,引起民间不满③推行新法操之过急。 材料:司马光说:“臣与王安石,犹冰炭之不可共器,若寒暑之不可同时。”材料:一些地方官为追求政绩,强制农民借贷。材料:1074年,王安石被迫辞职,1076年,再次被迫辞职,此后,王安石退居江宁至死。1085年,宋神宗死去,司马光做了宰相,废除新法。材料:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法。四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均税法。六年六月置军器监。八月行免行法。七年(1074年)九月行将兵法。 司马光与王安石的关系

司马光和王安石都是北宋著名人物,他们原来是朋友,二人身上有很多相似之处,如品德、学识、性格等,治国理念却截然相反,耐人寻味。

司马光生于公元1019年;王安石生于1021年。司马光于1038年中进士,时年19岁;王安石于1042年中进士,时年21岁。

司马光历时二十五年撰写的《资治通鉴》,全部完成时,手稿装满两个房间。是中国历史上唯有《史记》,才能够与之比肩的最伟大的历史著作。

司马光与王安石二人曾经做过同事。当时,他们俩一起在包拯也就是著名的包公包青天手下,担任群牧司判官,包拯则是他们的顶头上司——群牧使。

关于与司马光之间的关系,王安石的说法是:与君实——司马光字君实,相处得既好,时日又久,只是对事情的看法每每不同,处理问题的方法也常常各异。

司马光的看法则悲观得多:安石待我历来淡薄,我因为和他几次同事的缘故,私心里总有些眷眷的同僚情分。

不管怎样,这样两位道德文章堪称泰山北斗似的人物,最后毕竟决裂了。不但决裂,而且形同水火,势不两立,形成了一场真正的悲剧。三、变法的作用

1.积贫局面的改变

富国之法的变法措施触及损害了哪些阶层的利益?又

是如何改变北宋的积贫局面的 ?

大官僚、大地主据实纳税,对王安石不满。限制富商、大官僚、大地主向农民借贷,对此法不满。对贫苦人是沉重的负担,为支付免役钱家破人亡。

大官僚、地主也需要出钱,对免役法不满。富商对此不满。强制农民借贷;利息偏高,农民负担依然沉重;水利工程保证了灌溉,有助于防洪抗灾;

耕地面积增加,农业生产发展,政府税收增加。清丈出大量隐瞒土地,增加了政府收入;

部分农民免除赋税,得到实惠。大大增加政府收入;限制了高利贷对农民的剥削,

一定程度上缓和了阶级矛盾。农民从劳役中解脱,保证劳动时间,促进生产发展;

增加了政府财政收入。打破了大商人对市场的垄断;增加了政府的财政收入。2.积弱局面的改变维护了农村社会治安;兵农合一、精简军队;节省了大量的训练费用;确保兵源和提高战斗力。

保丁对于农忙种田、农闲练兵、战事打仗、平时维护地方治安有所不满。武器质量和产量都提高。马匹的质量和数量提高;提高军队战斗力;政府节省了大量养马费用。加强了军队战斗力 假如你正在部队服役……王安石变法给你的军旅生涯带来的变化主要有哪些?为什么?四、变法的历史地位1.性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

王安石变法在一定程度上和一定时期内扭转了积贫、积弱的局面,有利于社会进步,但王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机,注定改革必然失败。2.历史地位:3.进步性:

(1)增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。(2)促进了社会经济发展,客观上有利于社会进步。(3)改革科举考试的内容,有利于思想解放,培养了大批学以致用的人才。(4)王安石能够针对北宋统治错综复杂的积弊大刀阔斧进行改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。4.局限性

(1)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。(2)变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。王安石变法的影响你从王安石变法中得到的启示有哪些?

3.改革必然涉及某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满尖锐斗争,因此,改革者要有远见卓识,行动要坚决彻底,要注意用人。2.改革是革除社会弊政、促进社会发展和国家强盛的重要手段。1.改革是历史发展的要求和产物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民。……及其得志,专以此为事,设青苗法,以夺富民之利。民无贫富,两税之外,皆重出息十二,吏缘为奸,至倍息,公私皆病矣。

——苏辙《栾城三集》

请回答:

(1)根据材料一,指出王安石变法失败的原因

原因:损害了大官僚大地主的利益,引起他们的反对;新法在执行中存在着危害百姓的现象。 材料二 通常所说的自由主义,是指具有激进、进步、不盲从权威、能适应变迁、批判等行为特征者;保守主义的特色则为拒变,重视稳定与秩序、缺乏想象力、憎恶新观念等。王安石……“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的言论,颇有近代自由主义者的态势。但他的基本主张在德、察、刑三者不可偏废,并未跳出儒家的正统。照传统观点来说,他是儒家革新派。照现代说,他是“保守自由派”,是自由主义和保守主义的中间型人物。中国的历史条件和社会条件,还产生不出近代的自由主义。

——韦政通《中西伟大观念的比较》

(2)根据材料二和王安石的史实,指出“王安石……颇有近代自由主义者的态势”的观点的依据。材料二认为“照现代说”王安石是“保守自由派”,这说明其根本看法是什么?答案:王安石推行的青苗法、募役法、方田均税法及科举改革、军事改革等措施,在一定程度上打破了传统,触犯了大地主、大官僚的利益,但新法增加了政府的收入,缓和了阶级矛盾,也使宋军的战斗力有所提高,一定程度上扭转了北宋积贫积弱的局面。

根本看法:王安石变法的目的是维护封建专制统治,其与近代的自由主义有本质区别。

阅读下列图文材料:

材料一今日的木兰陂材料二

惠遍农无乏,输均役不骚。

保兵知警守,吏禄绝贪饕。

信令朝廷重,伸威塞境牢。

……

万里耕桑富,中原气象豪。

河淤开亿顷,海贡集千艘。

——(北宋)韦骧《钱塘集》卷七(1)材料一成就的取得与王安石变法中哪一措施相关?和材料二哪一句话相符合?农田水利法;“河淤开亿顷”。(2)材料二诗中提到王安石变法的哪些措施?结合所学知识谈谈你对作者所持观点的认识。青苗法、均输法、保甲法、农田水利法。

认识:作者认识到王安石变法在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面,但没有认识到王安石变法并未真正解决北宋的社会危机。解析:第(2)问材料二主要叙述了王安石变法的措施及作用,回答时注意从材料中提取有效信息,抓住关键词“惠”“输均”“保兵”“耕桑”等;对作者所持观点的认识要依据材料二文字内容归纳概括。

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件