24古人谈读书 课件

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

统编版语文五年级上册

24古人谈读书

孙老师

新课导入

“行万里路,读万卷书”。十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。你读过那些书?读书的过程你有那些感悟?

这节课我们来学习与读书有关的课文《古人谈读书》。

学习目标

1.会写课后生字。

2.背诵文言文;

3.能借助注释理解文言文的意思。

4.养成良好的读书习惯。

作者简介

朱熹,字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。

宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。

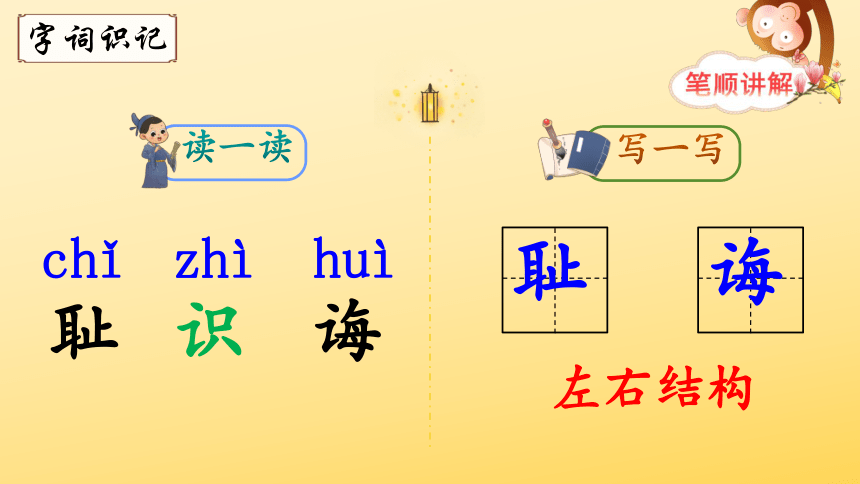

读一读

写一写

耻

识

zhì

chǐ

耻

诲

左右结构

诲

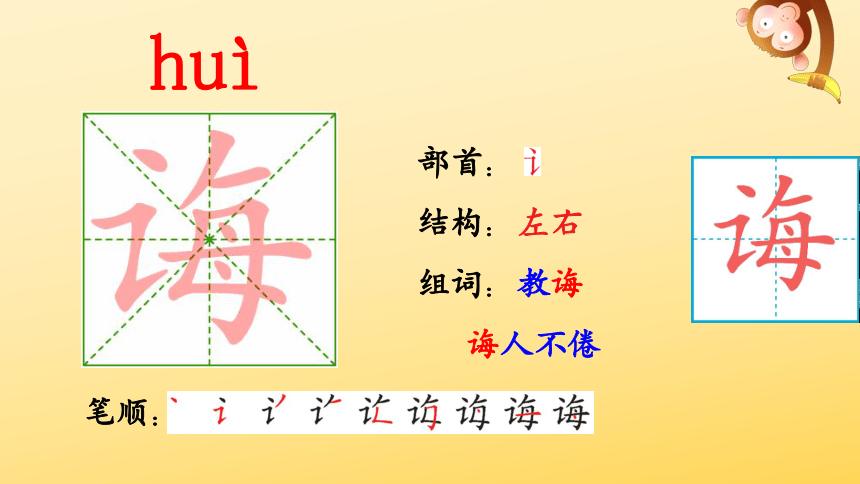

huì

部首:

结构:左右

组词:可耻

知耻

笔顺:

chǐ

部首:

结构:左右

组词:教诲

诲人不倦

笔顺:

huì

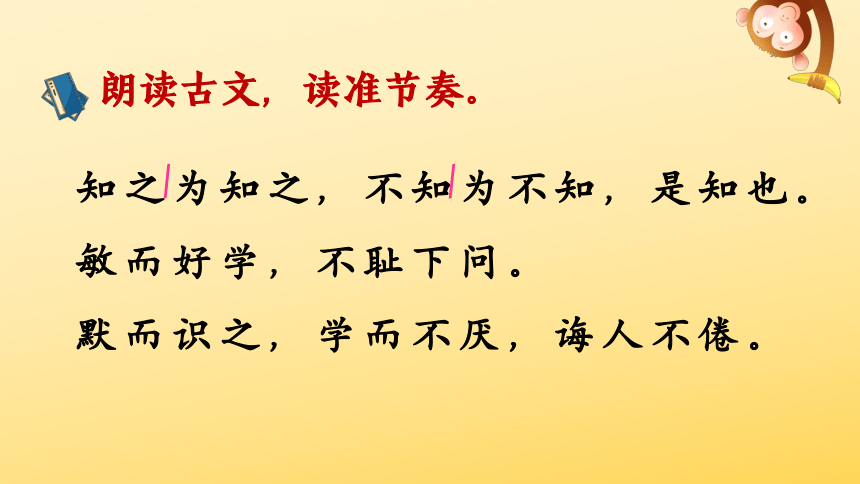

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

/

/

朗读古文,读准节奏。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

/

/

/

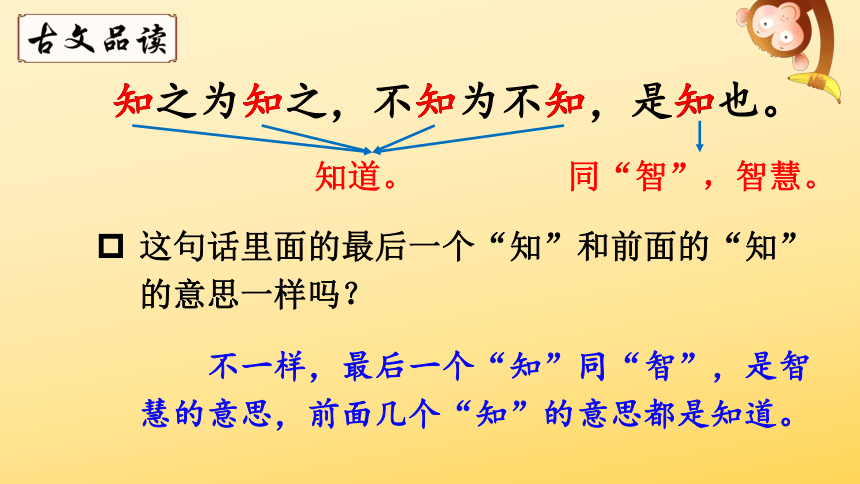

知之为知之,不知为不知,是知也。

同“智”,智慧。

知

知

知

知

知

不一样,最后一个“知”同“智”,是智慧的意思,前面几个“知”的意思都是知道。

这句话里面的最后一个“知”和前面的“知”的意思一样吗?

知道。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

你怎么理解这句话?

子曰:“由!诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

——《论语·为政》

敏而好学,不耻下问。

敏

聪敏。

喜好。

以……为耻。

向地位、学问不如自己的人请教。

聪明而又喜好学习的人,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

敏而好学,不耻下问。

要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

你怎么理解这句话?

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

识

诲

记住。

满足。

教诲。

默默地记住,反复地体会所学的知识,努力学习而不知满足,教诲别人而不知疲倦。

子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉。”

——《论语·述而》

“学而不厌,诲人不倦”反映了孔子教育方法的一面。它对中国古代教育思想的形成与发展产生了很大的影响,以至于在今天,我们仍在宣传这一教育学说。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

勤勉。

我并不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

没有天生就知晓所有知识的圣人,像孔子之所以能达到多知多智的境界,也是因为他多听多记、勤奋好学。孔子之所以这样公开自己的“成功秘诀”,推测是因为当时社会上有一些流行观点,认为孔子生而知之,是从天而降的圣人,为此,孔子不得不作此回应。

学如不及,犹恐失之。

还;尚且。

害怕;畏惧。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

在本句中,孔子讲到了学习的态度问题。他觉得真正有志于学习的人,应当有着唯恐学不到、唯恐学不会的紧迫感。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

寝

吃饭。

睡。

我曾经整天不吃、整夜不睡地去思索,没有益处,还不如去学习。

这一句话告诉我们学习的方法和实践的重要性。

学而时习之,不亦说乎?

温故而知新,可以为师矣。

三人行,必有我师焉。

朱熹(1130—1200),字元

晦,号晦庵,徽州婺源(今属江

西)人,中国南宋著名的思想家、

哲学家、教育家。他31岁正式拜

程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程

读一读

写一写

谓

诵

sònɡ

wèi

谓

诵

矣

yǐ

岂

qǐ

岂

左右结构

上下结构

部首:

结构:左右

组词:所谓

称谓

笔顺:

wèi

部首:

结构:左右

组词:背诵

朗诵

笔顺:

sònɡ

部首:

结构:上下

组词:岂不

岂能

笔顺:

qǐ

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

/

朗读古文,读准节奏。

/

/

/

/

/

/

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

说

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

随意

要紧,重要。

我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,眼会看不仔细,嘴会读不正确吗?

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

说。

曾经。

朱熹认为读书有哪“三到”?

哪一到最重要呢?

读书不用心,那么眼睛就不会看仔细,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地读,就一定记不住,即使记住了也很快就忘了。“三到”中“心到”最重要。

三到之中,心到最急。

“急”的意思是什么?与我们现在的“急”的意思一样吗?

急:要紧、重要。

今义:着急。

“心到”指思考,只有用心思考,反复品味,才能理解书中奥义;眼要仔细看,才能全面准确地记住知识;嘴要读出声来,以便调动听觉、视觉的综合作用,增强记忆,帮助理解。这三个“到”,概括准确,要言不烦,发人深省,因而成为后世读书人的准则。

在理解大意的基础上采用多种方法背诵课文。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

本文节选的是古人关于读书、学习的言论,告诉了我们一些行之有效的读书方法,相信会对我们有所启发。

一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

1.敏而好(hào hǎo)学,不耻下问。

·

√

2.学而不厌,诲(huǐ huì)人不倦。

·

√

3.心既到矣(yǐ nǐ),眼口岂(qí qǐ)

不到乎?

·

√

·

√

1.敏而好学。( )

A.敏捷 B.聪敏 C.灵敏

2.学而不厌。( )

A.满足 B.厌烦 C.憎恨

3.三到之中,心到最急。( )

A.着急 B.急迫 C.要紧,重要

二、给下面的加点字选择正确的解释。

B

A

C

·

·

·

2.心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记。

______________________________________

______________________________________

1.我非生而知之者,好古,敏以求之者也。______________________________________

______________________________________

既然思想和眼睛不集中,就只能随随便便地诵读,绝对不能记住。

我不是生来就什么都知道的天才,我只是爱好古代文化,靠勤勉学习而寻求学问的人。

三、用自己的话说说下面句子的意思。

孙老师

统编版语文五年级上册

24古人谈读书

孙老师

新课导入

“行万里路,读万卷书”。十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。你读过那些书?读书的过程你有那些感悟?

这节课我们来学习与读书有关的课文《古人谈读书》。

学习目标

1.会写课后生字。

2.背诵文言文;

3.能借助注释理解文言文的意思。

4.养成良好的读书习惯。

作者简介

朱熹,字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。

宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

《论语》是儒家学派的经典著作之一,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。《论语》的语言简洁精炼,含义深刻,其中有许多言论至今仍被世人视为至理。

读一读

写一写

耻

识

zhì

chǐ

耻

诲

左右结构

诲

huì

部首:

结构:左右

组词:可耻

知耻

笔顺:

chǐ

部首:

结构:左右

组词:教诲

诲人不倦

笔顺:

huì

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

/

/

朗读古文,读准节奏。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

/

/

/

知之为知之,不知为不知,是知也。

同“智”,智慧。

知

知

知

知

知

不一样,最后一个“知”同“智”,是智慧的意思,前面几个“知”的意思都是知道。

这句话里面的最后一个“知”和前面的“知”的意思一样吗?

知道。

知之为知之,不知为不知,是知也。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

你怎么理解这句话?

子曰:“由!诲女知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”

——《论语·为政》

敏而好学,不耻下问。

敏

聪敏。

喜好。

以……为耻。

向地位、学问不如自己的人请教。

聪明而又喜好学习的人,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

敏而好学,不耻下问。

要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

你怎么理解这句话?

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

识

诲

记住。

满足。

教诲。

默默地记住,反复地体会所学的知识,努力学习而不知满足,教诲别人而不知疲倦。

子曰:“默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉。”

——《论语·述而》

“学而不厌,诲人不倦”反映了孔子教育方法的一面。它对中国古代教育思想的形成与发展产生了很大的影响,以至于在今天,我们仍在宣传这一教育学说。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

勤勉。

我并不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

没有天生就知晓所有知识的圣人,像孔子之所以能达到多知多智的境界,也是因为他多听多记、勤奋好学。孔子之所以这样公开自己的“成功秘诀”,推测是因为当时社会上有一些流行观点,认为孔子生而知之,是从天而降的圣人,为此,孔子不得不作此回应。

学如不及,犹恐失之。

还;尚且。

害怕;畏惧。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

在本句中,孔子讲到了学习的态度问题。他觉得真正有志于学习的人,应当有着唯恐学不到、唯恐学不会的紧迫感。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

寝

吃饭。

睡。

我曾经整天不吃、整夜不睡地去思索,没有益处,还不如去学习。

这一句话告诉我们学习的方法和实践的重要性。

学而时习之,不亦说乎?

温故而知新,可以为师矣。

三人行,必有我师焉。

朱熹(1130—1200),字元

晦,号晦庵,徽州婺源(今属江

西)人,中国南宋著名的思想家、

哲学家、教育家。他31岁正式拜

程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程

读一读

写一写

谓

诵

sònɡ

wèi

谓

诵

矣

yǐ

岂

qǐ

岂

左右结构

上下结构

部首:

结构:左右

组词:所谓

称谓

笔顺:

wèi

部首:

结构:左右

组词:背诵

朗诵

笔顺:

sònɡ

部首:

结构:上下

组词:岂不

岂能

笔顺:

qǐ

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

/

朗读古文,读准节奏。

/

/

/

/

/

/

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

说

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

随意

要紧,重要。

我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,眼会看不仔细,嘴会读不正确吗?

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

说。

曾经。

朱熹认为读书有哪“三到”?

哪一到最重要呢?

读书不用心,那么眼睛就不会看仔细,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地读,就一定记不住,即使记住了也很快就忘了。“三到”中“心到”最重要。

三到之中,心到最急。

“急”的意思是什么?与我们现在的“急”的意思一样吗?

急:要紧、重要。

今义:着急。

“心到”指思考,只有用心思考,反复品味,才能理解书中奥义;眼要仔细看,才能全面准确地记住知识;嘴要读出声来,以便调动听觉、视觉的综合作用,增强记忆,帮助理解。这三个“到”,概括准确,要言不烦,发人深省,因而成为后世读书人的准则。

在理解大意的基础上采用多种方法背诵课文。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

本文节选的是古人关于读书、学习的言论,告诉了我们一些行之有效的读书方法,相信会对我们有所启发。

一、为加点字选择正确的读音,画“√”。

1.敏而好(hào hǎo)学,不耻下问。

·

√

2.学而不厌,诲(huǐ huì)人不倦。

·

√

3.心既到矣(yǐ nǐ),眼口岂(qí qǐ)

不到乎?

·

√

·

√

1.敏而好学。( )

A.敏捷 B.聪敏 C.灵敏

2.学而不厌。( )

A.满足 B.厌烦 C.憎恨

3.三到之中,心到最急。( )

A.着急 B.急迫 C.要紧,重要

二、给下面的加点字选择正确的解释。

B

A

C

·

·

·

2.心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记。

______________________________________

______________________________________

1.我非生而知之者,好古,敏以求之者也。______________________________________

______________________________________

既然思想和眼睛不集中,就只能随随便便地诵读,绝对不能记住。

我不是生来就什么都知道的天才,我只是爱好古代文化,靠勤勉学习而寻求学问的人。

三、用自己的话说说下面句子的意思。

孙老师

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地