气象物候 教学设计(5)

图片预览

文档简介

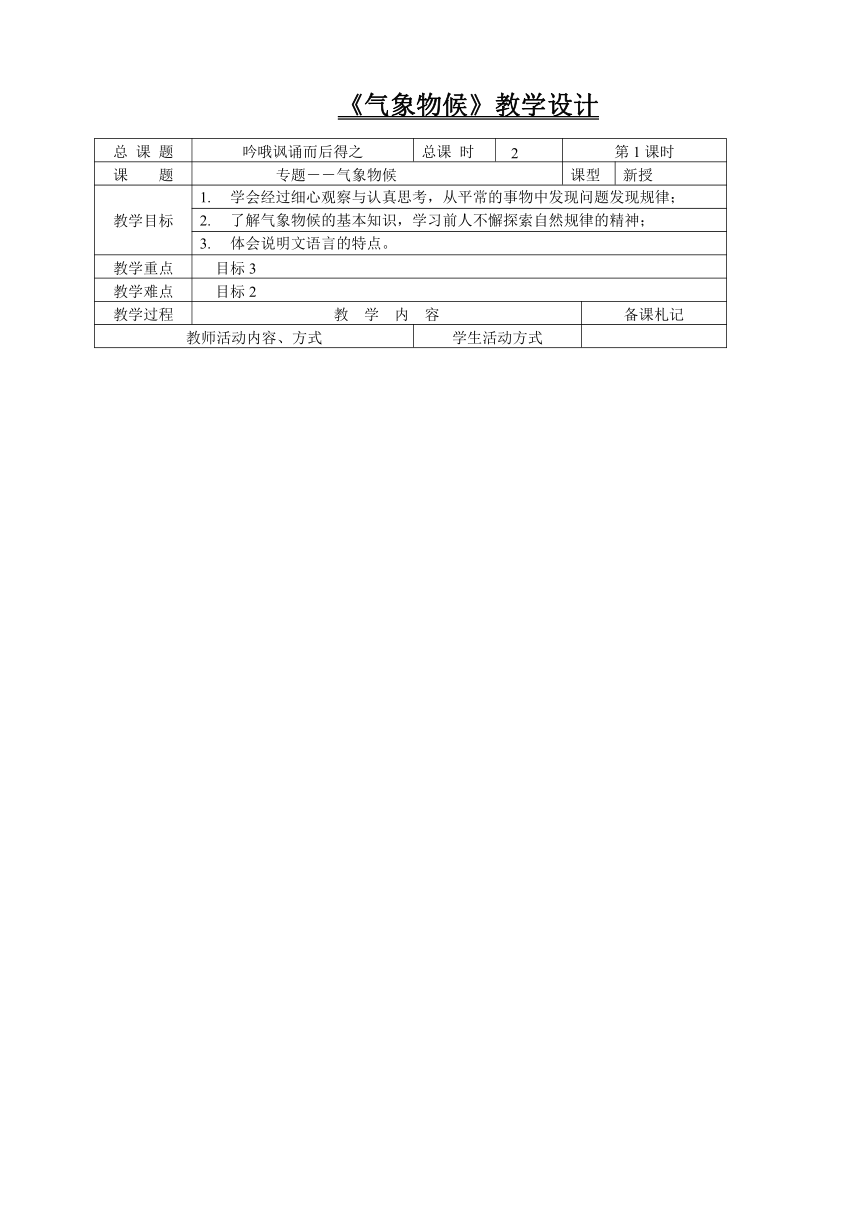

《气象物候》教学设计

总 课 题 吟哦讽诵而后得之 总课 时 2 第1课时

课 题 专题--气象物候 课型 新授

教学目标 学会经过细心观察与认真思考,从平常的事物中发现问题发现规律;

了解气象物候的基本知识,学习前人不懈探索自然规律的精神;

体会说明文语言的特点。

教学重点 目标3

教学难点 目标2

教学过程 教 学 内 容 备课札记

教师活动内容、方式 学生活动方式

课前预习1.阅读《指南》“知识链接”部分,区分气象与物候两个概念。2.搜集24节气歌,熟知二十四节气;3、熟读两篇课文,解决字词,熟知内容。一.导入课文由24节气歌导入。二.学习《看云识天气》1.学生速读课文,概括课文说明的内容。2.再读课文,组织讨论课文的说明结构。3.明确:课文按“总—分—总”的结构分为三部分§1说明云和天气的关系;§2—6具体说明怎样看云识天气;§7说明看云识天气的重要意义和局限性。4.讨论:课文是怎样抓住云的特点来说明云和天气的关系的?结合课文第二部分的学习,填表:云的种类形状特点天气状况卷云卷积云积云高积云卷层云高层云雨层云积雨云 比一比,看谁说的好组织讨论,交流,明确填表 小组交流并合作展示

《气象物候》教学设计

教师活动内容、方式 学生活动方式 备课札记

讨论课文所使用的主要说明方法讨论课文说明语言的的通俗准确的特点(此处由学习自主讨论,并组织交流)5.再次交流并分析理解课前搜集的有关天气的谚语。 课本第45页问题一。三.学习《大自然的语言》1.大自然的语言是指什么呢?2.通读课文,说说文章说明的主要内容是什么,文章是按照怎样的顺序展开说明的,讨论这样说明的好处。3.交流自己所观察的物候现象。 课本第45页问题二。四.总结课文1.总结说明文语言的特点。2.讨论生动说明和平实说明结合的方式。3.讨论学习前人不懈探索自然规律的精神。五.布置课外作业1.预习古代诗词中的物候;2.课外观察物候现象,培养基本的科学意识,注意从日常事物中找寻学习内容;3.从科学的角度考证自己所积累的物候方面的谚语。 自由发言,举例。说明语言通俗准确:语言浅显通俗,具有小学文化就能基本读懂;为了准确说明,文章还用了一些模糊语。 明确:指物候现象。1-3,从现象说起,以四季为序,由表及里,由浅入深地介绍物候象和物候学;6-10介绍物候现象四个因素,又由主要到次要,由空间到时间,这样说明言之有序,有条理,表明四个因素所起的作用程度不同,不能等量齐观。

《气象物候》教学设计

总 课 题 吟哦讽诵而后得之 总课 时 2 第2课时

课 题 专题--气象物候 课型 新授

教学目标 1、了解几首古诗的主要内容

2、了解气象物候的基本知识,学习前人不懈探索自然规律的精神。

教学重点 目标1、2

教学难点 目标2

教学过程 教 学 内 容 备课札记

教师活动内容、方式 学生活动方式

布置课前预习:搜集体现气象物候知识的古代诗歌导入课文由诗句中的物候现象导入本课解读四首诗1根据以前学过的印象概括四首诗的主要内容2能找出各诗中有关景象气候描写的诗句3思考并口答这些景象是表现什么季节的特征的。合作学习:与同学交流在自读阶段的感受,并选择自己最熟悉的一首与同学研读五、引导作重点赏析: (一)《塞下曲六首(其一)》展示:(1)文中所写的地方在哪里?(2)“五月”本该是春花烂漫的季节,而祁连山脉一带又是怎样的呢?为什么要写这样的景象?(烘托战土们英勇杀敌的可贵精神)(3)“笛中闻折柳,春色未曾看”一句表现了战士们怎样的情怀?(思念家乡)(二)《塞下曲》讨论:(1)“月黑”与“夜”“雪”等写出了当时怎样的气候?(2)讨论“思考·质疑 五”:华罗庚曾针对“月黑雁高飞”一句写出了“北方大雪时,群雁早南归,月黑天高时,怎得见雁飞”……七、认识古诗中所涉及的气象知识惟见林花落,莺啼送客闻。——李白《别房太 ( http: / / www.21cnjy.com )尉墓》(春天)七八个星天外,两三点雨山前。——辛弃疾《西江月》(初夏)落花寂寂啼山鸟,杨柳青青渡水人。——王维《寒食汜上作》(暮春)常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟, 搜集古诗词自由讨论交流合作展示自由学习,自主认识诗歌中的相关自然现象探究学习赏析《赛下曲六首(其一)读读议议,了解李白诗中的气象知识,并探究原因找出相关语句,作探究学习

《气象物候》教学设计

教师活动内容、方式 学生活动方式 备课札记

误入藕花深处。——李清照《如梦令》(夏天)八、组织讨论活动活动一:三首词中物候与季节的关系讨论词中哪些描写可以看出季节特点?是什么季节?明确:依次为:早春、早春二月(如《木兰花》中的“红杏枝头”、暮春三月(《蝶恋花》中的“乱红”)交流自己搜集到的相关诗句,讨论其中物候现象与季节的关系。活动二:关于各地梅雨的特点了解“梅雨”的概念2、细读三首诗的部分诗句(课本第47页)3、讨论三位作者写诗时所处的地点柳宗元————广西柳州 杜甫———四川成都(注:南京指成都) 苏轼——浙江湖州4、从诗歌内容来看,三个地方的梅雨期分别是什么时候?明确:柳州为农历三月(小春即为三月) 成都为农历四月 湖州为阳历五月(“三时”意思是“夏至以后的十五天”)5、由此可以看出“梅雨”的“入梅期”由什么特点?“入梅期”是从南向北逐步推进的。6提示:古诗词中蕴含着丰富的知识,只要留心阅读,知识面就会很开阔。活动三:交流成语、谚语中反映的气象物候你知道哪些反映气象物候的成语或谚语呢?能说说它们所表现的意思吗?投影一组相关成语或谚语◇天上钩钩云,地上雨淋淋◇棉花云,雨快临◇西北开天锁,明朝大太阳◇久晴大雾阴,久阴大雾晴活动四:讨论:有了高新技术测天气,还有没有必要凭人们的经验来观察天气?总结本课内容布置完善《学习指南》 对前人的知识作出相关的质疑,进行创造思维的训练,朗读所给的诗句,进一步认识古诗中的气象知识,学习古人仔细观察,勇于探究的精神讨论诗中与气象与物候相关的内容交流搜集的诗句探究梅雨到来的规律交流成语或谚语读读议议 其它两首也可按照此法赏析

总 课 题 吟哦讽诵而后得之 总课 时 2 第1课时

课 题 专题--气象物候 课型 新授

教学目标 学会经过细心观察与认真思考,从平常的事物中发现问题发现规律;

了解气象物候的基本知识,学习前人不懈探索自然规律的精神;

体会说明文语言的特点。

教学重点 目标3

教学难点 目标2

教学过程 教 学 内 容 备课札记

教师活动内容、方式 学生活动方式

课前预习1.阅读《指南》“知识链接”部分,区分气象与物候两个概念。2.搜集24节气歌,熟知二十四节气;3、熟读两篇课文,解决字词,熟知内容。一.导入课文由24节气歌导入。二.学习《看云识天气》1.学生速读课文,概括课文说明的内容。2.再读课文,组织讨论课文的说明结构。3.明确:课文按“总—分—总”的结构分为三部分§1说明云和天气的关系;§2—6具体说明怎样看云识天气;§7说明看云识天气的重要意义和局限性。4.讨论:课文是怎样抓住云的特点来说明云和天气的关系的?结合课文第二部分的学习,填表:云的种类形状特点天气状况卷云卷积云积云高积云卷层云高层云雨层云积雨云 比一比,看谁说的好组织讨论,交流,明确填表 小组交流并合作展示

《气象物候》教学设计

教师活动内容、方式 学生活动方式 备课札记

讨论课文所使用的主要说明方法讨论课文说明语言的的通俗准确的特点(此处由学习自主讨论,并组织交流)5.再次交流并分析理解课前搜集的有关天气的谚语。 课本第45页问题一。三.学习《大自然的语言》1.大自然的语言是指什么呢?2.通读课文,说说文章说明的主要内容是什么,文章是按照怎样的顺序展开说明的,讨论这样说明的好处。3.交流自己所观察的物候现象。 课本第45页问题二。四.总结课文1.总结说明文语言的特点。2.讨论生动说明和平实说明结合的方式。3.讨论学习前人不懈探索自然规律的精神。五.布置课外作业1.预习古代诗词中的物候;2.课外观察物候现象,培养基本的科学意识,注意从日常事物中找寻学习内容;3.从科学的角度考证自己所积累的物候方面的谚语。 自由发言,举例。说明语言通俗准确:语言浅显通俗,具有小学文化就能基本读懂;为了准确说明,文章还用了一些模糊语。 明确:指物候现象。1-3,从现象说起,以四季为序,由表及里,由浅入深地介绍物候象和物候学;6-10介绍物候现象四个因素,又由主要到次要,由空间到时间,这样说明言之有序,有条理,表明四个因素所起的作用程度不同,不能等量齐观。

《气象物候》教学设计

总 课 题 吟哦讽诵而后得之 总课 时 2 第2课时

课 题 专题--气象物候 课型 新授

教学目标 1、了解几首古诗的主要内容

2、了解气象物候的基本知识,学习前人不懈探索自然规律的精神。

教学重点 目标1、2

教学难点 目标2

教学过程 教 学 内 容 备课札记

教师活动内容、方式 学生活动方式

布置课前预习:搜集体现气象物候知识的古代诗歌导入课文由诗句中的物候现象导入本课解读四首诗1根据以前学过的印象概括四首诗的主要内容2能找出各诗中有关景象气候描写的诗句3思考并口答这些景象是表现什么季节的特征的。合作学习:与同学交流在自读阶段的感受,并选择自己最熟悉的一首与同学研读五、引导作重点赏析: (一)《塞下曲六首(其一)》展示:(1)文中所写的地方在哪里?(2)“五月”本该是春花烂漫的季节,而祁连山脉一带又是怎样的呢?为什么要写这样的景象?(烘托战土们英勇杀敌的可贵精神)(3)“笛中闻折柳,春色未曾看”一句表现了战士们怎样的情怀?(思念家乡)(二)《塞下曲》讨论:(1)“月黑”与“夜”“雪”等写出了当时怎样的气候?(2)讨论“思考·质疑 五”:华罗庚曾针对“月黑雁高飞”一句写出了“北方大雪时,群雁早南归,月黑天高时,怎得见雁飞”……七、认识古诗中所涉及的气象知识惟见林花落,莺啼送客闻。——李白《别房太 ( http: / / www.21cnjy.com )尉墓》(春天)七八个星天外,两三点雨山前。——辛弃疾《西江月》(初夏)落花寂寂啼山鸟,杨柳青青渡水人。——王维《寒食汜上作》(暮春)常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟, 搜集古诗词自由讨论交流合作展示自由学习,自主认识诗歌中的相关自然现象探究学习赏析《赛下曲六首(其一)读读议议,了解李白诗中的气象知识,并探究原因找出相关语句,作探究学习

《气象物候》教学设计

教师活动内容、方式 学生活动方式 备课札记

误入藕花深处。——李清照《如梦令》(夏天)八、组织讨论活动活动一:三首词中物候与季节的关系讨论词中哪些描写可以看出季节特点?是什么季节?明确:依次为:早春、早春二月(如《木兰花》中的“红杏枝头”、暮春三月(《蝶恋花》中的“乱红”)交流自己搜集到的相关诗句,讨论其中物候现象与季节的关系。活动二:关于各地梅雨的特点了解“梅雨”的概念2、细读三首诗的部分诗句(课本第47页)3、讨论三位作者写诗时所处的地点柳宗元————广西柳州 杜甫———四川成都(注:南京指成都) 苏轼——浙江湖州4、从诗歌内容来看,三个地方的梅雨期分别是什么时候?明确:柳州为农历三月(小春即为三月) 成都为农历四月 湖州为阳历五月(“三时”意思是“夏至以后的十五天”)5、由此可以看出“梅雨”的“入梅期”由什么特点?“入梅期”是从南向北逐步推进的。6提示:古诗词中蕴含着丰富的知识,只要留心阅读,知识面就会很开阔。活动三:交流成语、谚语中反映的气象物候你知道哪些反映气象物候的成语或谚语呢?能说说它们所表现的意思吗?投影一组相关成语或谚语◇天上钩钩云,地上雨淋淋◇棉花云,雨快临◇西北开天锁,明朝大太阳◇久晴大雾阴,久阴大雾晴活动四:讨论:有了高新技术测天气,还有没有必要凭人们的经验来观察天气?总结本课内容布置完善《学习指南》 对前人的知识作出相关的质疑,进行创造思维的训练,朗读所给的诗句,进一步认识古诗中的气象知识,学习古人仔细观察,勇于探究的精神讨论诗中与气象与物候相关的内容交流搜集的诗句探究梅雨到来的规律交流成语或谚语读读议议 其它两首也可按照此法赏析

同课章节目录