高中生物必修二《生物进化》同步训练(含解析)

文档属性

| 名称 | 高中生物必修二《生物进化》同步训练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 960.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高中生物必修二《生物进化》同步训练

学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________

一、单题(本大题共30小题,共60分)

1.某研究小组对某地区花栗鼠的鼠尾长度进行调查,从该种群中随机抽取2000只花栗鼠,测得基因型为MM的有600只,基因型为mm的有200只。下列相关叙述正确的是( )

A.花栗鼠种群与生存地环境、其他物种之间存在着协同进化

B.若5年后调查发现MM基因型频率为30%,说明该种群未发生进化

C.若环境发生改变导致mm个体不适宜生存,则m的基因频率会降为0

D.该地区花栗鼠种群中基因M和m的总和构成该种群的基因库

2.1950年,遗传学家芭芭拉首次提出转座子的概念,转座子是染色体上一段能够自主复制和移位的DNA序列,转座子可以随机插入生物的基因组中,在一定程度上有利于生物的进化。下列叙述错误的是( )

A.转座子可能会引起基因结构的改变,为生物进化提供原材料

B.转座子引起的变异对生物是否有利取决于其所处的环境

C.转座子的存在增加了生物的遗传多样性

D.转座子能使种群基因频率发生改变进而形成新物种

3.2013年中国科学院古人类研究所研究员付巧妹利用现代人DNA的一部分序列首次开发出古基因组捕获技术,成功将仅占0.03%的人类DNA从大量来自土壤细菌的DNA中辨识并提纯出来,让我们可以从微观视角直接观察古人类的遗传信息。下列说法错误的是( )

A.古基因组捕获技术利用了碱基互补配对原则

B.进行古基因组捕获前需要知道古人类的DNA序列

C.题述的现代人DNA部分序列可能来自人类线粒体

D.利用的现代人DNA部分序列必须是人类特有的序列

4.突变和基因重组、自然选择、隔离是物种形成的几个重要环节,且地球上任何一个物种通常都不能单独进化。下列相关叙述正确的是( )

A.突变包括基因突变和染色体变异

B.捕食者对被捕食者来说有害无益

C.能交配并产生子代的雌雄个体属于同一物种

D.协同进化导致的生物多样性即物种多样性

5.河南省地处亚热带和暖温带,是南北过渡地带,截至目前,全省共建立各类自然保护区30处、森林公园132处、湿地公园116处、地质公园32处、风景名胜区35处。2013—2023年间,科考队共发现红腹角雉、红胸黑雁等40余个稀有物种,其中植物新变型1种,属于新物种。某湿地公园中存在复杂的食物网,其中一条食物链为植物甲→动物乙→动物丙。下列有关叙述正确的是( )

A.自然条件下,新变型植物种群与其原野生植物种群间可进行基因交流

B.建立自然保护区、湿地公园、植物园等是对生物多样性最有效的保护

C.通过对科考数据的分析和处理,可以了解自然保护区内的物种丰富度

D.乙的同化量远小于甲同化量的1/10,主要原因是部分能量以热能形式散失

6.2005~2007年,研究人员对褐花杓兰和西藏杓兰的生长区域进行了考察。结果表明,二者形态特征相似,分布区存在明显重叠,均由熊蜂传粉,具有相似的传粉机制;调查区域内普遍存在两者间的一系列形态过渡类型。褐花杓兰与西藏杓兰的杂交授粉结果如表所示。下列叙述错误的是( )

杂交组合 花数 果数 结实率(%)

褐花杓兰♀×西藏杓兰♂ 10 8 80

褐花杓兰♂×西藏杓兰♀ 10 8 80

A.二者在自然条件下能杂交可能与二者具有相似的传粉机制有关

B.两者间的一系列形态过渡类型的产生可能与二者能杂交结出果实有关

C.褐花杓兰与西藏杓兰的分布区明显重叠,不存在地理隔离

D.二者杂交授粉后能结出果实,证明二者属于同一物种

7.浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新记录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是( )

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

8.目前我国仅存四川和陕西秦岭两个野生大熊猫亚种,前者更像熊后者更像猫。DNA研究显示,这两个亚种之间已有30多万年未发生基因交流。下列叙述正确的是( )

A.两地所有野生大熊猫的全部基因构成了种群基因库

B.不同亚种的大熊猫在人工条件下杂交,后代不可育

C.两地大熊猫形态上的差异是在遗传变异基础上发生定向选择的结果

D.对野生大熊猫进行DNA 测序,能为生物进化提供细胞层次的证据

9.科学家在研究人类起源问题时,开创性采用从灭绝的古人类尼安德特人骨骼中提取DNA,并对其基因组进行测序和分析的方法。研究发现,在现代欧洲和亚洲人类基因组中竟然含有1%~4%的尼安德特人特有的基因组信息,而非洲原住民则没有,这表明现代人走出非洲后与尼安德特人有过基因交流,他们的后代成为现代人的祖先。下列说法正确的是( )

A.该证据支持达尔文进化论中的自然选择学说观点

B.推测尼安德特人的形态结构及其功能完全适合其当时所生活的环境

C.现代人是尼安德特人之间、人类与无机环境之间协同进化的结果

D.该研究结果可为现代欧洲人和亚洲人有共同的祖先的理论提供证据

10.下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是( )

A.可遗传的变异不仅能提供进化的原材料,还能决定生物进化的方向

B.在环境条件保持稳定时,种群的基因频率也可能会发生变化

C.抗生素的滥用会诱发细菌产生基因突变,使细菌的抗药性逐渐增强

D.不同种群间的个体不能进行基因交流,说明种群间存在生殖隔离

11.科研人员在喜马拉雅山和高黎贡山发现并命名两个羊绒鼯鼠新物种——西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠,它们食物大多是含有丹宁等有毒物质的针叶,它们的种群被河流分隔开,彼此间有显著的结构和毛色差异。下列叙述正确的是( )

A.种群内普遍存在着的变异决定了羊绒鼯鼠进化的方向

B.西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠种群之间可自由进行基因交流

C.羊绒鼯鼠和含有丹宁的有毒植物彼此不会影响对方的基因库

D.两种羊绒鼯鼠的结构和毛色差异是种群基因频率定向改变的结果

12.太平洋某岛上生存着上百个蜗牛物种,但同一区域中只有少数几个蜗牛物种共存。生活在同一区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性高,生活在不同区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性低。下列叙述正确的是( )

A.该岛上蜗牛物种数就是该岛的物种多样性

B.该岛上所有蜗牛的全部基因组成了一个基因库

C.同一区域内的不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果

D.仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位重叠的结果

13.分布在东北地区的紫貂和黄鼬是中小型食肉动物,黄喉貂是它们的天敌,为了解三者的共存机制,研究人员对它们的活动节律和栖息地进行了研究。它们日活动节律的重叠情况如图所示。研究发现,紫貂主要分布在远离居民区的高海拔的针叶林下,主食的啮齿类动物主要在夜间活动;黄喉貂对人为干扰敏感,它喜欢捕食的西伯利亚狍偏好于在中高海拔的针叶林下栖息;黄鼬选择在夜间活动,其抗人类干扰的能力强,主要分布在居民区附近。下列叙述错误的是( )

A.紫貂选择在夜间活动,可降低自身被捕食的风险和提高捕食成功率

B.黄鼬通过与紫貂在活动时间上的分化,来实现与紫貂的共存

C.黄喉貂可通过对分布区域的选择降低人类对它的干扰和提高捕食狍的成功率

D.群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是协同进化的结果

14.两个或两个以上物种没有共同祖先,但这些物种的形态结构却适应了同种环境,这种现象称为趋同进化。鲨鱼属软骨鱼,其祖先是远古海洋鱼类,鲸鱼是哺乳动物,其祖先是陆生四足走兽。在进化过程中,鲸鱼四肢特化为鳍,身体呈流线型,外在形态演变得与鲨鱼十分相似。下列相关说法错误的是( )

A.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼不会变成同一物种

B.比较解剖学证据是研究鲸鱼进化最直接有效的证据

C.趋同进化是鲨鱼和鲸鱼在同一环境下发生变异后选择的结果

D.趋同进化可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大

15.两个或两个以上物种没有共同祖先,但这些物种的形态结构却适应了同种环境,这种现象称为趋同进化。鲨鱼属软骨鱼,其祖先是远古海洋鱼类,鲸鱼是哺乳动物,其祖先是陆生四足走兽。在进化过程中,鲸鱼四肢特化为鳍,身体呈流线型,外在形态演变得与鲨鱼十分相似。下列相关说法错误的是( )

A.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼不会变成同一物种

B.比较解剖学证据是研究鲸鱼进化最直接有效的证据

C.趋同进化是鲨鱼和鲸鱼在同一环境下发生变异后选择的结果

D.趋同进化可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大

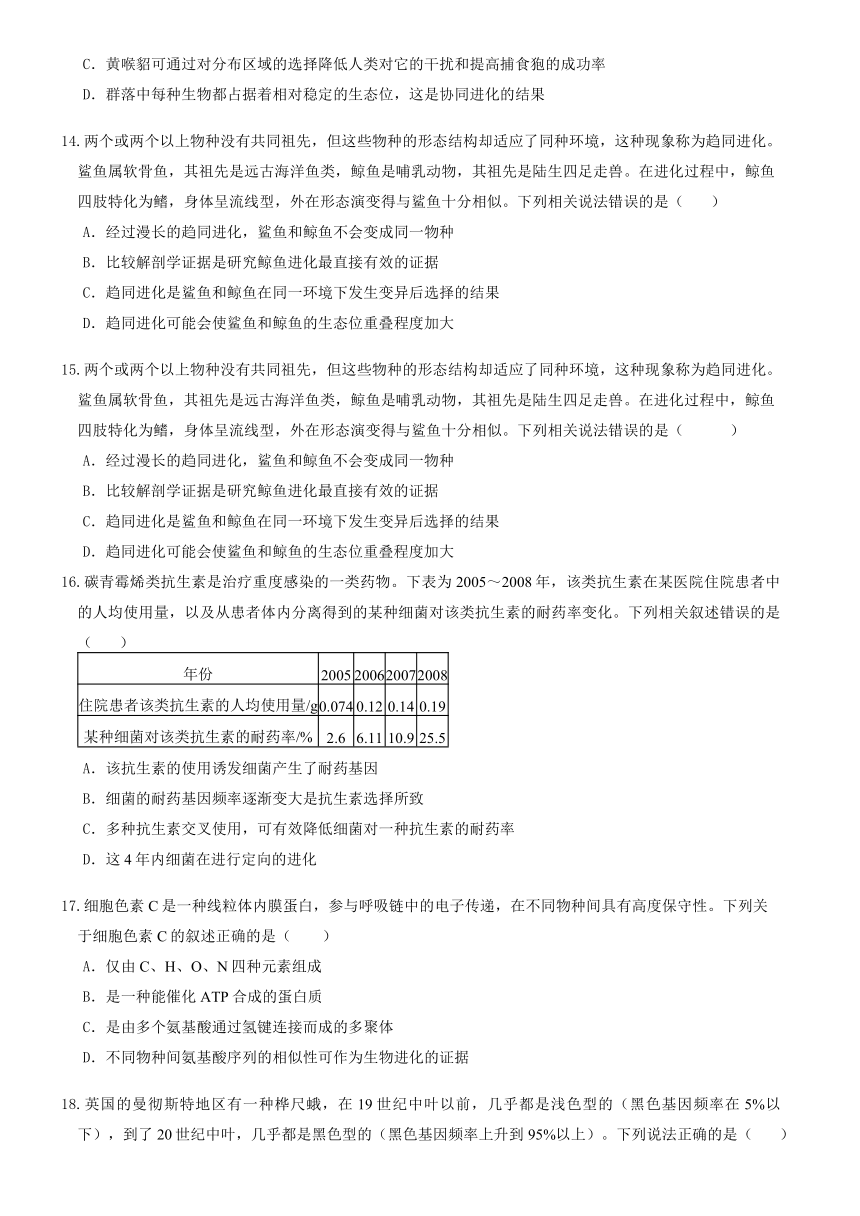

16.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005~2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。下列相关叙述错误的是( )

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

A.该抗生素的使用诱发细菌产生了耐药基因

B.细菌的耐药基因频率逐渐变大是抗生素选择所致

C.多种抗生素交叉使用,可有效降低细菌对一种抗生素的耐药率

D.这4年内细菌在进行定向的进化

17.细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )

A.仅由C、H、O、N四种元素组成

B.是一种能催化ATP合成的蛋白质

C.是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体

D.不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据

18.英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾,在19世纪中叶以前,几乎都是浅色型的(黑色基因频率在5%以下),到了20世纪中叶,几乎都是黑色型的(黑色基因频率上升到95%以上)。下列说法正确的是( )

A.该桦尺蛾种群黑色型比例的上升是种群主动适应环境的结果

B.桦尺蛾种群基因频率的改变说明该种群发生了进化

C.在自然选择过程中,直接受选择的是桦尺蛾的基因型

D.该桦尺蛾种群中所有控制体色的基因共同构成了种群基因库

19.普通小麦是我国栽培的重要粮食作物,其形成过程如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组)。下列有关叙述错误的是( )

A.在上述各生物体中,每个染色体组均具有一套非同源染色体

B.杂种一高度不育的原因是无同源染色体,减数分裂无法联会

C.拟二粒小麦和滔氏麦草杂交能产生杂种二,但存在生殖隔离

D.在普通小麦的形成过程中,每棵植株基因库的基因频率不变

20.XY型性别决定的生物,其X染色体和Y染色体形态、大小不完全相同,它们存在着同源区段和非同源区段(即X、Y特有的区段)。下列叙述错误的是( )

A.减数分裂时,X染色体和Y染色体的同源区段可以联会

B.抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,女性患者发病程度可以不同

C.红绿色盲在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

D.位于XY同源区段上的基因,在遗传上也和性别相关联

21.抗生素滥用导致很多抗生素失去疗效,大大缩短了抗生素药品的“寿命”,人类可能回到“无抗菌药的年代”。下列叙述错误的是( )

A.抗生素使用前就存在耐药性细菌 B.抗生素诱导细菌产生耐药性基因

C.滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加 D.人类应该适度限制抗生素的使用

22.某二倍体农作物害虫的性别决定为ZW型。已知控制翅型的等位基因E/e只位于Z染色体上。仅基因E表达时为长翅,仅基因e表达时为小翅,二者均不表达时为残翅。受表观遗传的影响,基因E/e来自母本时才表达,来自父本时不表达。某雌性个体与雄性杂合子个体杂交,获得4种基因型互不相同的F1。下列对F1群体的分析错误的是( )

A.若F1群体中有长翅个体,则其所占比例为1/2

B.所得F1群体中残翅个体所占比例为1/2

C.若F1中出现小翅个体,则F1中基因e的频率为1/3

D.若F1全部个体自由交配,则F2中雌性有1种表型

23.下图表示个体数(N)分别是25、250、2500的某生物三个种群(图中分别用①②③表示)A基因频率的变迁,下列叙述错误的是( )

A.三个种群的基因库存在差异

B.种群①更容易发生遗传漂变,且其影响结果具有随机性

C.种群②在第100代时基因型为aa的个体约占总数的6.25%

D.基因突变、自然选择和迁移都会影响种群③中A基因的频率

24.细胞色素c 是由104个氨基酸组成的蛋白质。将多种生物的细胞色素 c 的氨基酸序列 与人相比,氨基酸不同位点数如下表:

生物名称 黑猩猩 猕猴 袋鼠 马 响尾蛇 金枪鱼 鲨鱼 天蚕蛾 小麦 酵母菌

位点数 0 1 10 12 14 21 23 31 35 44

下列分析合理的是( )

A.人和酵母菌的亲缘关系最近

B.亲缘关系越近,氨基酸的差别越大

C.袋鼠和马的氨基酸序列相差2个位点

D.该研究为生物进化提供了分子水平的证据

25.研究者拟通过有性杂交的方法将簇毛麦(2n=14)的优良性状导入普通小麦(2n=42)中。用簇毛麦花粉给数以千计的小麦小花授粉,10天后只发现两个杂种幼胚,将其离体培养,产生愈伤组织,进而获得含28条染色体的大量杂种植株。以下表述错误的是( )

A.簇毛麦与小麦之间存在生殖隔离

B.培养过程中幼胚细胞经过脱分化和再分化

C.杂种植株减数分裂时染色体能正常联会

D.杂种植株的染色体加倍后能产生可育植株

26.将含有抗生素的圆形纸片贴在涂满细菌的培养基平板上,在纸片周围一定距离内的细菌生长受到抑制,经培养后在纸片周围可形成抑菌圈。该方法可探究抗生素对细菌的选择作用。下列说法正确的是( )

A.抗生素诱导细菌发生耐药性突变

B.实验中可以通过抑菌圈的大小来判定抗生素的抑菌效果

C.从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌培养,抑菌圈的直径会逐代变大

D.从细菌对环境的适应角度来看,细菌产生耐药性的变异是有害的

27.下列关于协同进化与生物多样性的表述,不正确的是( )

A.协同进化是指不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化

C.捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间

D.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

28.下图是加拉帕戈斯群岛上物种分化的模型。来自同一祖先分居两岛的群体,进化为不同的物种A、B;A的部分个体由于某些机会迁移到B所居岛上,与B共存,最终进化为新物种C。下列叙述错误的是( )

A.A、B两个物种的形成说明两个岛屿的环境差异较大

B.A、B物种分化与B、C物种分化的原因不同

C.3个时期的物种A,种群基因频率也在发生改变

D.该模型体现了3个物种A、B、C之间的共同进化

29.生物是不断进化的,能和生存环境相适应。下列相关叙述错误的是( )

A.地球上现存的生物都有亲缘关系,它们都有共同的祖先

B.自然选择学说认为,进化地位越高等的生物适应环境的能力越强

C.达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果

D.生物适应同一环境的方式是多元的,适应也具有相对性

30.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.地理隔离和生殖隔离都能阻碍种群间的基因交流

B.种群基因型频率发生改变,种群不一定会发生进化

C.突变和基因重组为生物进化提供原材料,都能改变种群基因频率

D.自然选择使种群的基因频率发生定向改变,决定生物进化的方向

二、解答题(本大题每空1分,共40分)

31. 鹿、河马和鲸的进化关系如图所示。据图回答下列问题:

(1)图中亲缘关系最近的物种是 ,在细胞和分子水平上可用的方法进行证明 。

(2)某足够大的河马初始种群中,等位基因A和a的基因频率均为0.5,一段时间后,a基因频率变为0.05、A基因频率变为0.95,若不考虑迁入和迁出,则基因频率发生变化的原因可能是 (答出两点);若基因型为AA、Aa的个体生存力相同,则种群中a基因不能被完全淘汰的原因是 。如果种群中某一只河马的体色发生了变化, (填“能”或“不能”)代表发生了进化,你的推断理由是 。

(3)河马种群中存在 多样性,保护此种多样性的意义是 。

32.褐飞虱是亚洲水稻生产中极具破坏力的害虫之一,其取食过程示意图如下。回答下列问题。

(1)农药的频繁使用会对耐药的褐飞虱进行选择。为保护环境并有效地控制虫害,可使用 (化学物质)扰乱雌雄交配。除此之外,信息传递在农业生产上还可以用于 ,例如养鸡场通过延长光照时间提高产蛋率。

(2)褐飞虱种群的爆发和流行有利于水稻形成新的抗性机制,褐飞虱种群的基因频率也会因水稻抗性的形成发生相应改变。这种现象属于 。

(3)褐飞虱的口针在唾液的帮助下更易穿刺水稻细胞壁。推测其唾液中含有 。

(4)研究发现某抗虫水稻在褐飞虱取食时,水稻体内胼胝质合成增加并沉积到筛板上封堵胞间连丝,形成栓塞。推测其抗虫机制为 。

33.黑麦(2n=14)有高秆(A)和矮秆(a)、抗病(B)和不抗病(b)两对独立遗传的相对性状。下图表示用不同方法进行的育种操作设计思路。请回答问题:

(1)利用⑥过程获得高秆抗病黑麦新品种时,诱发变异的因素属于 因素,若此过程中 a 基因发生了一个碱基对的替换,但性状并未发生改变,可能的原因是 。

(2)通过①②③过程获得高秆抗病黑麦新品种的原理是 ;通过 (填写图中序号)过程获得新品种的育种方法可以明显缩短育种年限。

(3)图中的 (填图中序号)过程,常用秋水仙素处理使体细胞中染色体数目加倍。与其他方法不同,通过⑦过程得到的是新物种,原因是 。

34.阅读下列材料,完成下面小题。

不同个体之间可进行遗传物质的流动,称为水平基因转移 (HGT)。HGT被认为是细菌耐药性传播的主要驱动因素。可移动遗传元件是耐药基因发生 HGT 的必要条件,如质粒、整合子等。整合子是一种可移动的 DNA片段,主要包括整合酶基因 (int) 和可变区。 可变区可以携带一个或多个相同或不同的耐药基因。耐药基因在位点 alt之间的可逆性捕 获和剪切过程如下图。整合子若定位在细菌拟核 DNA,可将携带的耐药基因“纵向”传 播给子代;若定位于质粒上,则可实现耐药基因跨物种的“横向”传播。

(1)从可进传变异的类型分析, HGT 属 于( )

A.基因突变 B.基因重组 C.染色体结构变异 D.染色体数目变异

(2)下列关于耐药基因水平转移的叙述,正确的是( )

A.经水平转移获得的耐药基因不能纵向传播

B.整合酶兼具限制酶和 DNA 连接酶的功能

C.不同整合子所携带的耐药基因种类和数量相同

D.耐药基因水平转移仅发生在同种生物个体之间

(3)超级细菌对多种抗生素都具有耐药性。下列叙述错误的是( )

A.抗生素对细菌的耐药性进行了选择

B.抗生素的使用可提高耐药基因的频率

C.HGT可将不同耐药基因整合到同一细菌中

D.耐药基因的“纵向”传播是产生超级细菌的根本原因

35.阅读下列材料,回答下面小题。

黑腹果蝇腹部有很硬的毛发样结构,称为刚毛。正常刚毛和截刚毛受1对等位基因控制。纯合的截刚毛雌性果蝇和纯合的正常刚毛雄性果蝇杂交,F 全为正常刚毛;F 随机交配获得F ,其中截刚毛全为雌性。

科研人员在一个果蝇种群(起始种群)中挑出刚毛较少的个体组成少刚毛种群,每一代保留少刚毛个体继续培养;从起始种群中挑出刚毛较多的个体组成多刚毛种群,每一代保留多刚毛个体继续培养。经过35代选择,2个新种群中果蝇的刚毛数目与个体数目的关系如图所示。

(1)1. 控制刚毛类型的基因位于( )

A.X染色体和 Y 染色体 B.X染色体

C.X染色体或Y染色体 D.Y染色体

(2)2. 下列关于2个新种群的叙述,正确的是( )

A.多刚毛种群未发生进化

B.少刚毛种群基因库发生了变化

C.多刚毛种群中的不同个体基因型相同

D.刚毛数量受1对等位控制,且多刚毛基因为显性基因

【答案和解析】

1.A

【解析】

1.A、生物与环境之间、物种之间存在着协同进化,A正确;

B、现在M基因频率=(600×2+1200)÷4000=0.6,若5年后调查发现MM基因型频率为30%,但未知Mm的基因型频率,无法计算出M的基因频率,无法判定该种群是否发生进化,B错误;

C、若环境发生改变导致mm个体不适宜生存,但还存在Mm个体,m的基因频率不会降为0,C错误;

D、该地区花栗鼠种群中所有的基因构成该种群的基因库,D错误。

故选A。

【答案】

2.D

【解析】

2.转座子插入某段基因时,使该基因内部的碱基排列顺序改变,引起基因突变,可为生物进化提供原材料,A正确;

变异可分为有利变异和不利变异,变异是否有利往往取决于生物的生存环境,B正确;

转座子可能造成基因突变,增加了遗传的多样性,C正确;

种群的基因频率改变达到生殖隔离的程度才会形成新物种,D错误。

【答案】

3.B

【解析】

3.古基因组捕获技术的原理是利用现代人DNA的一部分序列,根据碱基互补配对原则识别并提纯出可与该序列配对的古人类DNA序列,故不需要提前知道古人类的DNA序列,故A项正确,B项错误;

线粒体中含有DNA,题中所利用的现代人DNA的部分序列可以来自人类线粒体,也可来自人类细胞核,故C项正确;

若要从土壤细菌DNA中辨识提纯出人类的DNA,所用的现代人类DNA序列必须是人类特有的序列,故D项正确。

【答案】

4.A

【解析】

4.基因突变和染色体变异统称为突变,故A项正确;

捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到促进被捕食者种群发展的作用,故B项错误;

能交配并产生子代的雌雄个体不一定属于同一物种,如马和驴能相互交配产生子代骡子,骡子不育,马和驴属于不同物种,故C项错误;

生物多样性主要包括三个层次——遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,故D项错误。

【答案】

5.C

【解析】

5.A、新变型植物种群属于新物种,与野生种群之间形成了生殖隔离,不能进行基因交流,A错误;

B、建立自然保护区等就地保护措施是对生物多样性最有效的保护,湿地公园、植物园等属于易地保护,B错误;

C、通过对科考数据的分析和处理,统计保护区内的物种数,可以了解自然保护区内的物种丰富度,C正确;

D、乙的同化量远小于甲同化量的1/10,主要原因是该食物链仅是复杂食物网中的一条,和乙动物处于同一营养级的生物有多种,D错误。

故选C。

【答案】

6.D

【解析】

6.A、结合题意可知,二者在自然条件下能杂交,其原因可能与二者具有相似的传粉机制有关,A正确;

B、两者间的一系列形态过渡类型的产生,极有可能与二者自然状态下能杂交结出果实有关,B正确;

C、黄花杓兰与西藏杓兰的开花时间和分布区均有所重叠,因此黄花杓兰与西藏杓兰不存在地理隔离,C正确;

D、二者杂交授粉后能结出果实,但题目中并未说明其后代是否可育,因而不能证明二者属于同一物种,D错误。

故选D

【答案】

7.D

【解析】

7.A、自然选择通常选择出的是适应环境条件的类型,而人工选择选择的通常是对人类有利的类型,故人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;

B、基因库是指一个种群所有基因的总和,经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高,则可推测现代稻与野生稻的基因库不完全相同,B错误;

C、驯化形成的现代稻保留了野生稻的优良性状,而一些不利性状在选择中被淘汰,C错误;

D、超级杂交稻品种的培育借助于杂交育种,该过程的原理主要是基因重组,D正确。

故选D。

【答案】

8.C

【解析】

8.A、种群基因库是指一个种群中所有个体所含有的全部基因,两地所有野生大熊猫不是一个种群,不能构成种群基因库,A错误;

B、不同亚种的大熊猫是两个亚种,不存在生殖隔离,在人工条件下杂交,后代可育,B错误;

C、自然选择决定生物进化方向,两地大熊猫形态上的差异是在遗传变异基础上发生定向选择的结果,C正确;

D、对野生大熊猫进行DNA 测序,能为生物进化提供分子层次的证据,D错误。

故选C。

【答案】

9.D

【解析】

9.A、该证据更能支持达尔文进化论中的共同由来学说观点,A错误;

B、适应是具有相对性的,生物的形态结构及其功能不可能完全适合其当时所生活的环境,B错误;

C、协同进化是指不同物种之间,人类之间的关系不是协同进化,C错误;

D、由题干信息可知该研究可为现代欧洲人和亚洲人有共同的祖先的理论提供证据,D正确。

故选D。

【答案】

10.B

【解析】

10.A、可遗传的变异不仅能提供进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,A错误;

B、在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率会因突变、遗传漂变等因素而发生变化,B正确;

C、基因突变不是抗生素诱发细菌产生的,使用抗生素之前,细菌中已经存在抗药性,抗生素只起选择作用,C错误;

D、不同种群间不能进行基因交流,也可能种群间存在地理隔离,D错误。

故选B。

【答案】

11.D

【解析】

11.A、变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,A错误;

B、西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠已经是两个不同物种,具有生殖隔离,已不能发生基因交流,B错误;

C、相互有一定关系的物种之间存在协同进化,故羊绒鼯鼠和含有丹宁的有毒植物之间存在协同进化,会影响对方的基因库,C错误;

D、生物进化的实质是种群基因频率改变,自然选择决定生物进化的方向,两种羊绒鼯鼠的结构和毛色差异是种群基因频率定向改变的结果,D正确。

故选D。

【答案】

12.C

【解析】

12.A、物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度,蜗牛只是其中的一种生物,其数量不能代表该岛的物种多样性,A错误;

B、一个生物种群的全部等位基因的总和称为基因库,而该岛上的蜗牛有上百个物种,故其全部基因不能组成一个基因库,B错误;

C、同一区域内的不同蜗牛物种所处的环境相同,具有相似的外壳,是自然选择的结果,C正确;

D、仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位分化的结果,D错误。

故选C。

【答案】

13.B

【解析】

13.A、由图可知,紫貂选择在夜间活动,可降低自身被捕食的风险和提高捕食成功率,A正确;

B、由图可知,黄鼬和紫貂的活动时间相差不大,二者可能是在活动地域上有分化,B错误;

C、黄喉貂对人为干扰敏感,它喜欢捕食的西伯利亚狍偏好于在中高海拔的针叶林下栖息,黄喉貂可通过对分布区域的选择降低人类对它的干扰和提高捕食狍的成功率,C正确;

D、群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是生物与生物、生物与环境之间协同进化的结果,D正确。

故选B。

【答案】

14.B

【解析】

14.A、经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼只是在形态上相似,但不会变成同一物种,A正确;

B、化石是研究鲸鱼进化最直接、最有效的证据,B错误;

C、趋同进化是鲨鱼和鲸鱼的不定向变异在同一环境下被定向选择的结果,C正确;

D、趋同进化使二者在形态结构上有了相似性,进而可以在相同的环境中生存,因而可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大,D正确。

故选B。

【答案】

15.B

【解析】

15.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼只是在形态上相似,但不会变成同一物种,故A项正确;

化石是研究鲸鱼进化最直接、最有效的证据,故B项错误。

【答案】

16.A

【解析】

16.A、抗生素仅仅是一种选择因素,可以提高细菌的耐药率,但不是诱发细菌产生耐药基因的因素,在使用抗生素前一些细菌就含有抗药基因,A错误;

B、从表格中的信息可知,细菌的耐药率逐渐增大,这是抗生素对抗性变异进行定向选择的结果,B正确;

C、如果将几种抗生素交叉使用,可以有效降低细菌对一种抗生素的耐药率,该防治思路可用于生产中,C正确;

D、由于这几年一直使用一种抗生素,所以细菌朝着一个方向进化,D正确。

故选A。

【答案】

17.D

【解析】

17.A、蛋白质的元素组成一般是C、H、O、N等,但细胞色素C的组成元素中含有Fe和S元素,A错误;

B、细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,但催化ATP合成的蛋白质是ATP合成酶,B错误;

C、细胞色素C是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C错误;

D、不同物种间细胞色素C氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,相似度越高,说明生物的亲缘关系越近,D正确。

故选D。

【答案】

18.B

【解析】

18.A、生物在自然环境的选择作用下不断进化,并表现出适者生存,不适者被淘汰的现象,并不能主动适应环境,A错误;

B、生物进化的实质就是基因频率的改变,B正确;

C、在自然选择过程中,直接受选择的是桦尺蛾的表现型,C错误;

D、种群基因库是由一个种群中的所有个体的全部基因组成的,D错误。

故选B。

【答案】

19.D

【解析】

19.A、染色体组是细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,携带着制生物生长发育的全部遗传信息,在上述各生物体中,每个染色体组均具有一套非同源染色体,A正确;

B、杂种一的基因型为AB,由于无同源染色体,减数分裂无法联会所以高度不育,B正确;

C、拟二粒小麦和滔氏麦草可以杂交产生杂种二,但杂种二不可育,存在生殖隔离,C正确;

D、种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因,D错误。

故选D。

【答案】

20.C

【解析】

20.A、X、Y染色体为同源染色体,减数分裂时X染色体和Y染色体的同源区段存在联会行为,A正确;

B、人类的抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,女性发病率高于男性,其中XDXD和XDY患病程度一样,而XDXd症状较轻,B正确;

C、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,具有两个隐性基因才会在女性中患病,故该病在女性中的发病率小于致病基因的基因频率,C错误;

D、只要基因位于性染色体上,遗传上总是和性别相关联,所以XY染色体同源区段上的基因在遗传上与性别相关联,D正确。

故选C。

【答案】

21.B

【解析】

21.A、抗生素使用前就存在耐药性细菌,抗生素会对耐药性细菌进行选择,A正确;

B、细菌的耐药性基因在使用抗生素之前就已经存在,B错误;

C、抗生素会对细菌抗药性进行选择,使抗药性基因频率增大,即滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,C正确;

D、过度使用和滥用抗生素是导致抗生素耐药性的关键因素,因此人类应该适度限制抗生素的使用,D正确。

故选B。

【答案】

22.C

【解析】

22.由某雌性与杂合子雄性个体为亲本杂交,获得4种基因型,那么雄性亲本的基因型为ZEZe,雌性亲本的基因型为ZEW或ZeW,若雌性亲本的基因型为ZEW,则F1群体中长翅个体所占比例为1/2;若雌性亲本的基因型为ZEW或ZeW,F1群体中残翅个体所占比例都为1/2,故A、B项正确;

若F1中出现小翅个体,则雌性亲本的基因型为ZeW,则F1中基因e的频率为2/3,故C项错误;

若F1全部个体自由交配,来自F1雄性亲本的配子基因不表达,后代雌性全为残翅个体,故D项正确。

【答案】

23.C

【解析】

23.A、三个种群的大小不同,三个种群的基因库存在差异,A正确;

B、遗传漂变一般发生在小群体,遗传结构更容易发生偶然的变化,基因频率会出现随机增减的现象,因此图中种群①N=25的种群更容易发生遗传漂变,且遗传漂变对种群基因频率的影响具有随机性,B正确;

C、由图可知:第100代时,种群②N为250的群体中,A的基因频率为75%,a的基因频率为25%,aa基因型频率25%×25%=6.25%,但由图可知,A基因频率逐渐增加,a基因频率逐渐降低,环境不利于aa个体的生存,因此在第100代时基因型为aa的个体小于总数的6.25%,C错误;

D、基因突变、自然选择和迁移都会影响种群③中A基因的频率,D正确。

故选C。

【答案】

24.D

【解析】

24.A、亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小,因此黑猩猩和人得亲缘关系近,A错误;

B、亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小,B错误;

C、袋鼠和人的氨基酸序列差一个位点,马和人的氨基酸序列差两个位点,但不一定袋鼠和马的氨基酸序列差2个位点,C错误;

D、上述对生物细胞色素c的氨基酸组成比较,是从分子生物学方面为生物进化提供了证据,D正确。

故选D。

【答案】

25.C

【解析】

25.A、簇毛麦与小麦的后代在减数分裂时染色体联会紊乱,不可育,故二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、幼胚细胞经过脱分化形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化形成胚状体或丛芽,从而得到完整植株,B正确;

C、杂种植株细胞内由于没有同源染色体,故减数分裂时染色体无法正常联会,C错误;

D、杂种植株的染色体加倍后能获得可育植株,D正确。

故选C。

【答案】

26.B

【解析】

26.抗生素只对细菌的耐药性突变进行选择,不是抗生素使细菌发生耐药性突变,故A项错误;

透明圈是由于病原菌对抗生素敏感而出现,病原菌的敏感程度越高,出现的透明圈越大,因此实验中可以用抑菌圈的大小来判定抗生素的抑菌效果,故B项正确;

抑菌圈边缘的菌落对该抗生素不敏感,从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌继续培养,连续选择几代后抑菌圈的直径会变小,故C项错误;

在本实验中,能够耐药的细菌生存下来,不耐药的细菌不能生长繁殖,因此在抗生素的选择下,细菌产生的耐药性变异是对细菌适应环境是有利的,故D项错误。

【答案】

27.A

【解析】

27.协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,故A项错误;

任何一个物种在自然界中都不是独立存在的,而是与其他的物种之间在相互影响中不断进化和发展的,因此,一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化,故B项正确;

捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间,故C项正确;

生物多样性主要包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,故D项正确。

【答案】

28.D

【解析】

28.A、来自同一祖先的群体迁移到两个岛屿后,经过变异和自然选择进化成两个新物种A、B,适应各自的环境,说明两个岛屿的环境差异较大,A正确;

B、A、B物种的分化主要是由于环境差异大导致各自基因库有了较大区别,而B、C物种在同一岛屿,它们的分化主要由于彼此竞争后选取了不同的资源生存下来,B正确;

C、物种A因为自然选择、基因突变等因素,种群基因频率也会发生定向改变,C正确;

D、该模型中第3个时期的物种A与B、C并不在同一个环境中,不能共同进化,D错误。

故选D。

【答案】

29.B

【解析】

29.A、生物进化理论说明,生物都有共同的起源,即生物不断进化,所有生物都有亲缘关系,A正确;

B、生物不论在进化地位上的位置如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,适应能力一般与进化地位的高低无关,B错误;

C、达尔文的自然选择认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果,C正确;

D、同一环境下,生物朝着适应环境的方向进化,但方向不是唯一的,所以生物适应同一环境的方式是多元的;生物对环境的适应是多样的,但适应并不是绝对完美的,有一定的相对性,D正确。

故选B。

【答案】

30.C

【解析】

30.A、隔离是指不同种群间的个体,在自然条件下基因不能进行自由交流的现象,常分为地理隔离和生殖隔离等,A正确;

B、生物进化的实质是种群基因频率变化,种群基因型频率发生改变,种群不一定会发生进化,B正确;

C、突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供原材料,但若没有致死现象发生,则基因重组不一定改变基因频率,C错误;

D、生物进化的实质是种群基因频率变化,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化 的方向,D正确。

故选C。

31.【答案】

(1)河马和鲸 提取三种生物的DNA(或特定蛋白质)进行测序(或DNA分子杂交)

(2)该种群所处环境发生了变化,基因A控制的性状更适应环境,大量基因型为aa的个体被淘汰;个体间不能随机交配 杂合子Aa保留了隐性基因 不能 该种群足够大,仅一个个体体色发生变化,不能判断种群的基因频率是否发生变化

(3)遗传(或基因) 增大种群的基因库,有利于物种适应环境

31.【解析】

(1)据图可知,亲缘关系最近的物种是河马和鲸。在细胞和分子水平上,可提取三种生物的DNA或特定蛋白质进行测序判断其相似性,相似性越高表示亲缘关系越近。

(2)据题可知,a基因频率降低,A基因频率升高,基因频率发生变化的可能原因是该种群所处环境发生了变化,基因A控制的性状更适应环境,大量基因型为aa的个体被淘汰;个体间不能随机交配使基因型为aa的个体无法繁殖后代。杂合子保留了a基因,使种群中a基因不被完全淘汰。该种群足够大,一只河马的体色发生了变化可能是变异或环境因素导致的,不能据此判断该种群的基因频率发生变化,所以不能代表种群发生了进化。

(3)一个种群中存在遗传多样性,保护遗传多样性可增大种群的基因库,有利于物种适应环境。

32.【答案】

(1)性引诱剂 提高农畜产品的产量

(2)生物进化

(3)纤维素酶和果胶酶

(4)胼胝质的合成有利于抵御褐飞虱吸食筛管中的汁液,褐飞虱取食水稻汁液时利于胼胝质含量上升,筛管运输受阻,从而达到对抗褐飞虱,减少其对筛管中汁液的吸食。

32.【解析】

(1)释放适量的性引诱剂能干扰害虫的雌雄交配,是防治害虫的有效措施;信息传递在农业生产中的应用除了可以对有害动物进行控制,还可以提高农产品和畜产品的产量。

(2)褐飞虱种群的基因频率也会因水稻抗性的形成发生相应改变,生物进化的实质就是基因频率发生变化的过程。

(3)细胞壁的组成成分为纤维素和果胶,褐飞虱的口针在唾液的帮助下更易穿刺水稻细胞壁,推测可能含有纤维素酶和果胶酶。

(4)胼胝质的合成有利于抵御褐飞虱吸食筛管中的汁液,调节胼胝质合成酶与胼胝质水解酶的表达,是对抗褐飞虱的有效策略,褐飞虱取食水稻汁液时促进胼胝质合成酶合成增多、抑制胼胝质水解酶合成减少,均有利于胼胝质含量上升,筛管运输受阻,从而达到对抗褐飞虱,减少其对筛管中汁液的吸食。

33.【答案】

(1)物理 a基因发生碱基对替换后对应的密码子与原来的密码子控制的是同一种氨基酸

(2)基因重组 ①④⑤

(3)⑤和⑦(缺一不可) 通过⑦过程得到的生物与原来的黑麦品种存在着生殖隔离

33.【解析】

(1)分析题图可知,⑥过程为射线处理,射线属于诱导基因突变的物理因素。当基因突变是由一个碱基对替换造成的,那么当该基因发生碱基对替换后对应的密码子和原来的密码子控制的是同一种氨基酸(密码子的简并性)时,生物性状不会发生改变。

(2)图中①②③过程包括杂交、逐代自交操作,因此可以代表杂交育种,杂交育种的原理是基因重组。过程①杂交将优良性状集中到一个个体身上后,通过④花药离体培养和⑤人工诱导染色体数目加倍,可快速获得纯合新品种,这种育种方法为单倍体育种,与杂交育种方式相比,单倍体育种可以明显缩短育种年限。

(3)由上面分析可知,⑤为人工诱导染色体数目加倍,从乙品种(基因型为AAbb)经过过程⑦得到新物种(基因型为AAAAbbbb)的过程中,染色体数目发生了加倍,因此可推知,⑦过程也为人工诱导染色体加倍,人工诱导染色体加倍常常采用秋水仙素处理或低温处理。

不同物种之间存在生殖隔离,经过程⑦得到的生物基因型为AAAAbbbb,为四倍体,与原来的黑麦品种以及其他几种方法得到新品种(都是二倍体)之间杂交,均无法得到可育后代,即存在生殖隔离,因此通过⑦过程得到的是新物种。

34.【答案】

(1)B

(2)B

(3)D

34.【解析】

(1)根据题意“不同个体之间可进行遗传物质的流动,称为水平基因转移 (HGT)”,结合图示可知,水平基因转移 (HGT)属于基因重组,ACD错误,B正确。

故选B。

(2)A 、根据题意,经水平转移获得的耐药基因若定位于细菌拟核DNA上,可以纵向传播,A错误;

B 、根据图示,整合酶可以识别att,并将耐药基因插入或剪切,因此兼具限制酶剪切和DNA连接酶插入的功能,B正确;

C 、整合子主要包括整合酶基因 (int) 和可变区。由于可变区可以携带一个或多个相同或不同的耐药基因,因此不同整合子所携带的耐药基因种类和数量不一定相同,C错误;

D 、根据题意,耐药基因若定位于质粒上,则实现耐药基因跨物种的“横向”传播,即水平转移可以发生在不同种生物个体之间,D错误。

故选B。

(3)A、具有耐药性的细菌生存并将耐药基因遗传下来,多次选择以后产生耐药的超级细菌,因此抗生素对细菌的耐药性进行了选择,A正确;

B、使用抗生素以后,具有耐药性的细菌生存并将耐药基因遗传下来,因此抗生素的使用可提高耐药基因的频率,B正确;

C、HGT 指不同个体之间可进行遗传物质的流动,因此可将不同耐药基因整合到同一细菌中,产生超级细菌,C正确;

D、基因突变是产生超级细菌的根本原因,D错误。

故选D。

35.【答案】

(1)A

(2)B

35.【解析】

(1)正常刚毛和截刚毛受1对等位基因控制,由A/a表示,纯合的截刚毛雌性果蝇和纯合的正常刚毛雄性果蝇杂交,F 全为正常刚毛,说明刚毛为显性性状,截刚毛为隐性性状,故亲本的基因型为XaXa、XAYA,故F 的基因型为XAXa、XaYA,F 随机交配获得F ,F 的基因型为XAXa、XaXa、XAYA、XaYA,截刚毛全为雌性,符合题意,因此,控制刚毛类型的基因位于X染色体和 Y 染色体,A正确。

故选A。

(2)A、由于人工选择作用,多刚毛果蝇种群的多刚毛基因频率逐渐增大,少刚毛基因的基因频率逐渐减小,因此多刚毛种群发生进化,A错误;

B、种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因,由于人工选择作用,少刚毛果蝇种群的少刚毛基因频率逐渐增大,多刚毛基因的基因频率逐渐减小,因此少刚毛种群基因库发生了变化,B正确;

C、多刚毛种群中的不同个体基因型不一定相同,C错误;

D、由题干信息,无法得出刚毛数量受1对等位控制,D错误。

故选B。

学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________

一、单题(本大题共30小题,共60分)

1.某研究小组对某地区花栗鼠的鼠尾长度进行调查,从该种群中随机抽取2000只花栗鼠,测得基因型为MM的有600只,基因型为mm的有200只。下列相关叙述正确的是( )

A.花栗鼠种群与生存地环境、其他物种之间存在着协同进化

B.若5年后调查发现MM基因型频率为30%,说明该种群未发生进化

C.若环境发生改变导致mm个体不适宜生存,则m的基因频率会降为0

D.该地区花栗鼠种群中基因M和m的总和构成该种群的基因库

2.1950年,遗传学家芭芭拉首次提出转座子的概念,转座子是染色体上一段能够自主复制和移位的DNA序列,转座子可以随机插入生物的基因组中,在一定程度上有利于生物的进化。下列叙述错误的是( )

A.转座子可能会引起基因结构的改变,为生物进化提供原材料

B.转座子引起的变异对生物是否有利取决于其所处的环境

C.转座子的存在增加了生物的遗传多样性

D.转座子能使种群基因频率发生改变进而形成新物种

3.2013年中国科学院古人类研究所研究员付巧妹利用现代人DNA的一部分序列首次开发出古基因组捕获技术,成功将仅占0.03%的人类DNA从大量来自土壤细菌的DNA中辨识并提纯出来,让我们可以从微观视角直接观察古人类的遗传信息。下列说法错误的是( )

A.古基因组捕获技术利用了碱基互补配对原则

B.进行古基因组捕获前需要知道古人类的DNA序列

C.题述的现代人DNA部分序列可能来自人类线粒体

D.利用的现代人DNA部分序列必须是人类特有的序列

4.突变和基因重组、自然选择、隔离是物种形成的几个重要环节,且地球上任何一个物种通常都不能单独进化。下列相关叙述正确的是( )

A.突变包括基因突变和染色体变异

B.捕食者对被捕食者来说有害无益

C.能交配并产生子代的雌雄个体属于同一物种

D.协同进化导致的生物多样性即物种多样性

5.河南省地处亚热带和暖温带,是南北过渡地带,截至目前,全省共建立各类自然保护区30处、森林公园132处、湿地公园116处、地质公园32处、风景名胜区35处。2013—2023年间,科考队共发现红腹角雉、红胸黑雁等40余个稀有物种,其中植物新变型1种,属于新物种。某湿地公园中存在复杂的食物网,其中一条食物链为植物甲→动物乙→动物丙。下列有关叙述正确的是( )

A.自然条件下,新变型植物种群与其原野生植物种群间可进行基因交流

B.建立自然保护区、湿地公园、植物园等是对生物多样性最有效的保护

C.通过对科考数据的分析和处理,可以了解自然保护区内的物种丰富度

D.乙的同化量远小于甲同化量的1/10,主要原因是部分能量以热能形式散失

6.2005~2007年,研究人员对褐花杓兰和西藏杓兰的生长区域进行了考察。结果表明,二者形态特征相似,分布区存在明显重叠,均由熊蜂传粉,具有相似的传粉机制;调查区域内普遍存在两者间的一系列形态过渡类型。褐花杓兰与西藏杓兰的杂交授粉结果如表所示。下列叙述错误的是( )

杂交组合 花数 果数 结实率(%)

褐花杓兰♀×西藏杓兰♂ 10 8 80

褐花杓兰♂×西藏杓兰♀ 10 8 80

A.二者在自然条件下能杂交可能与二者具有相似的传粉机制有关

B.两者间的一系列形态过渡类型的产生可能与二者能杂交结出果实有关

C.褐花杓兰与西藏杓兰的分布区明显重叠,不存在地理隔离

D.二者杂交授粉后能结出果实,证明二者属于同一物种

7.浙江浦江县上山村发现了距今1万年的稻作遗址,证明我国先民在1万年前就开始了野生稻驯化。经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高。尤其是袁隆平院士团队培育成的超级杂交稻品种,创造水稻高产新记录,为我国粮食安全作出杰出贡献。下列叙述正确的是( )

A.自然选择在水稻驯化过程中起主导作用

B.现代稻的基因库与野生稻的基因库完全相同

C.驯化形成的现代稻保留了野生稻的各种性状

D.超级杂交稻品种的培育主要利用基因重组原理

8.目前我国仅存四川和陕西秦岭两个野生大熊猫亚种,前者更像熊后者更像猫。DNA研究显示,这两个亚种之间已有30多万年未发生基因交流。下列叙述正确的是( )

A.两地所有野生大熊猫的全部基因构成了种群基因库

B.不同亚种的大熊猫在人工条件下杂交,后代不可育

C.两地大熊猫形态上的差异是在遗传变异基础上发生定向选择的结果

D.对野生大熊猫进行DNA 测序,能为生物进化提供细胞层次的证据

9.科学家在研究人类起源问题时,开创性采用从灭绝的古人类尼安德特人骨骼中提取DNA,并对其基因组进行测序和分析的方法。研究发现,在现代欧洲和亚洲人类基因组中竟然含有1%~4%的尼安德特人特有的基因组信息,而非洲原住民则没有,这表明现代人走出非洲后与尼安德特人有过基因交流,他们的后代成为现代人的祖先。下列说法正确的是( )

A.该证据支持达尔文进化论中的自然选择学说观点

B.推测尼安德特人的形态结构及其功能完全适合其当时所生活的环境

C.现代人是尼安德特人之间、人类与无机环境之间协同进化的结果

D.该研究结果可为现代欧洲人和亚洲人有共同的祖先的理论提供证据

10.下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是( )

A.可遗传的变异不仅能提供进化的原材料,还能决定生物进化的方向

B.在环境条件保持稳定时,种群的基因频率也可能会发生变化

C.抗生素的滥用会诱发细菌产生基因突变,使细菌的抗药性逐渐增强

D.不同种群间的个体不能进行基因交流,说明种群间存在生殖隔离

11.科研人员在喜马拉雅山和高黎贡山发现并命名两个羊绒鼯鼠新物种——西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠,它们食物大多是含有丹宁等有毒物质的针叶,它们的种群被河流分隔开,彼此间有显著的结构和毛色差异。下列叙述正确的是( )

A.种群内普遍存在着的变异决定了羊绒鼯鼠进化的方向

B.西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠种群之间可自由进行基因交流

C.羊绒鼯鼠和含有丹宁的有毒植物彼此不会影响对方的基因库

D.两种羊绒鼯鼠的结构和毛色差异是种群基因频率定向改变的结果

12.太平洋某岛上生存着上百个蜗牛物种,但同一区域中只有少数几个蜗牛物种共存。生活在同一区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性高,生活在不同区域的不同蜗牛物种之间外壳相似性低。下列叙述正确的是( )

A.该岛上蜗牛物种数就是该岛的物种多样性

B.该岛上所有蜗牛的全部基因组成了一个基因库

C.同一区域内的不同蜗牛物种具有相似的外壳是自然选择的结果

D.仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位重叠的结果

13.分布在东北地区的紫貂和黄鼬是中小型食肉动物,黄喉貂是它们的天敌,为了解三者的共存机制,研究人员对它们的活动节律和栖息地进行了研究。它们日活动节律的重叠情况如图所示。研究发现,紫貂主要分布在远离居民区的高海拔的针叶林下,主食的啮齿类动物主要在夜间活动;黄喉貂对人为干扰敏感,它喜欢捕食的西伯利亚狍偏好于在中高海拔的针叶林下栖息;黄鼬选择在夜间活动,其抗人类干扰的能力强,主要分布在居民区附近。下列叙述错误的是( )

A.紫貂选择在夜间活动,可降低自身被捕食的风险和提高捕食成功率

B.黄鼬通过与紫貂在活动时间上的分化,来实现与紫貂的共存

C.黄喉貂可通过对分布区域的选择降低人类对它的干扰和提高捕食狍的成功率

D.群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是协同进化的结果

14.两个或两个以上物种没有共同祖先,但这些物种的形态结构却适应了同种环境,这种现象称为趋同进化。鲨鱼属软骨鱼,其祖先是远古海洋鱼类,鲸鱼是哺乳动物,其祖先是陆生四足走兽。在进化过程中,鲸鱼四肢特化为鳍,身体呈流线型,外在形态演变得与鲨鱼十分相似。下列相关说法错误的是( )

A.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼不会变成同一物种

B.比较解剖学证据是研究鲸鱼进化最直接有效的证据

C.趋同进化是鲨鱼和鲸鱼在同一环境下发生变异后选择的结果

D.趋同进化可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大

15.两个或两个以上物种没有共同祖先,但这些物种的形态结构却适应了同种环境,这种现象称为趋同进化。鲨鱼属软骨鱼,其祖先是远古海洋鱼类,鲸鱼是哺乳动物,其祖先是陆生四足走兽。在进化过程中,鲸鱼四肢特化为鳍,身体呈流线型,外在形态演变得与鲨鱼十分相似。下列相关说法错误的是( )

A.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼不会变成同一物种

B.比较解剖学证据是研究鲸鱼进化最直接有效的证据

C.趋同进化是鲨鱼和鲸鱼在同一环境下发生变异后选择的结果

D.趋同进化可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大

16.碳青霉烯类抗生素是治疗重度感染的一类药物。下表为2005~2008年,该类抗生素在某医院住院患者中的人均使用量,以及从患者体内分离得到的某种细菌对该类抗生素的耐药率变化。下列相关叙述错误的是( )

年份 2005 2006 2007 2008

住院患者该类抗生素的人均使用量/g 0.074 0.12 0.14 0.19

某种细菌对该类抗生素的耐药率/% 2.6 6.11 10.9 25.5

A.该抗生素的使用诱发细菌产生了耐药基因

B.细菌的耐药基因频率逐渐变大是抗生素选择所致

C.多种抗生素交叉使用,可有效降低细菌对一种抗生素的耐药率

D.这4年内细菌在进行定向的进化

17.细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,在不同物种间具有高度保守性。下列关于细胞色素C的叙述正确的是( )

A.仅由C、H、O、N四种元素组成

B.是一种能催化ATP合成的蛋白质

C.是由多个氨基酸通过氢键连接而成的多聚体

D.不同物种间氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据

18.英国的曼彻斯特地区有一种桦尺蛾,在19世纪中叶以前,几乎都是浅色型的(黑色基因频率在5%以下),到了20世纪中叶,几乎都是黑色型的(黑色基因频率上升到95%以上)。下列说法正确的是( )

A.该桦尺蛾种群黑色型比例的上升是种群主动适应环境的结果

B.桦尺蛾种群基因频率的改变说明该种群发生了进化

C.在自然选择过程中,直接受选择的是桦尺蛾的基因型

D.该桦尺蛾种群中所有控制体色的基因共同构成了种群基因库

19.普通小麦是我国栽培的重要粮食作物,其形成过程如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组)。下列有关叙述错误的是( )

A.在上述各生物体中,每个染色体组均具有一套非同源染色体

B.杂种一高度不育的原因是无同源染色体,减数分裂无法联会

C.拟二粒小麦和滔氏麦草杂交能产生杂种二,但存在生殖隔离

D.在普通小麦的形成过程中,每棵植株基因库的基因频率不变

20.XY型性别决定的生物,其X染色体和Y染色体形态、大小不完全相同,它们存在着同源区段和非同源区段(即X、Y特有的区段)。下列叙述错误的是( )

A.减数分裂时,X染色体和Y染色体的同源区段可以联会

B.抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,女性患者发病程度可以不同

C.红绿色盲在女性中的发病率等于该病致病基因的基因频率

D.位于XY同源区段上的基因,在遗传上也和性别相关联

21.抗生素滥用导致很多抗生素失去疗效,大大缩短了抗生素药品的“寿命”,人类可能回到“无抗菌药的年代”。下列叙述错误的是( )

A.抗生素使用前就存在耐药性细菌 B.抗生素诱导细菌产生耐药性基因

C.滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加 D.人类应该适度限制抗生素的使用

22.某二倍体农作物害虫的性别决定为ZW型。已知控制翅型的等位基因E/e只位于Z染色体上。仅基因E表达时为长翅,仅基因e表达时为小翅,二者均不表达时为残翅。受表观遗传的影响,基因E/e来自母本时才表达,来自父本时不表达。某雌性个体与雄性杂合子个体杂交,获得4种基因型互不相同的F1。下列对F1群体的分析错误的是( )

A.若F1群体中有长翅个体,则其所占比例为1/2

B.所得F1群体中残翅个体所占比例为1/2

C.若F1中出现小翅个体,则F1中基因e的频率为1/3

D.若F1全部个体自由交配,则F2中雌性有1种表型

23.下图表示个体数(N)分别是25、250、2500的某生物三个种群(图中分别用①②③表示)A基因频率的变迁,下列叙述错误的是( )

A.三个种群的基因库存在差异

B.种群①更容易发生遗传漂变,且其影响结果具有随机性

C.种群②在第100代时基因型为aa的个体约占总数的6.25%

D.基因突变、自然选择和迁移都会影响种群③中A基因的频率

24.细胞色素c 是由104个氨基酸组成的蛋白质。将多种生物的细胞色素 c 的氨基酸序列 与人相比,氨基酸不同位点数如下表:

生物名称 黑猩猩 猕猴 袋鼠 马 响尾蛇 金枪鱼 鲨鱼 天蚕蛾 小麦 酵母菌

位点数 0 1 10 12 14 21 23 31 35 44

下列分析合理的是( )

A.人和酵母菌的亲缘关系最近

B.亲缘关系越近,氨基酸的差别越大

C.袋鼠和马的氨基酸序列相差2个位点

D.该研究为生物进化提供了分子水平的证据

25.研究者拟通过有性杂交的方法将簇毛麦(2n=14)的优良性状导入普通小麦(2n=42)中。用簇毛麦花粉给数以千计的小麦小花授粉,10天后只发现两个杂种幼胚,将其离体培养,产生愈伤组织,进而获得含28条染色体的大量杂种植株。以下表述错误的是( )

A.簇毛麦与小麦之间存在生殖隔离

B.培养过程中幼胚细胞经过脱分化和再分化

C.杂种植株减数分裂时染色体能正常联会

D.杂种植株的染色体加倍后能产生可育植株

26.将含有抗生素的圆形纸片贴在涂满细菌的培养基平板上,在纸片周围一定距离内的细菌生长受到抑制,经培养后在纸片周围可形成抑菌圈。该方法可探究抗生素对细菌的选择作用。下列说法正确的是( )

A.抗生素诱导细菌发生耐药性突变

B.实验中可以通过抑菌圈的大小来判定抗生素的抑菌效果

C.从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌培养,抑菌圈的直径会逐代变大

D.从细菌对环境的适应角度来看,细菌产生耐药性的变异是有害的

27.下列关于协同进化与生物多样性的表述,不正确的是( )

A.协同进化是指不同物种之间在相互影响中不断进化和发展

B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化

C.捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间

D.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

28.下图是加拉帕戈斯群岛上物种分化的模型。来自同一祖先分居两岛的群体,进化为不同的物种A、B;A的部分个体由于某些机会迁移到B所居岛上,与B共存,最终进化为新物种C。下列叙述错误的是( )

A.A、B两个物种的形成说明两个岛屿的环境差异较大

B.A、B物种分化与B、C物种分化的原因不同

C.3个时期的物种A,种群基因频率也在发生改变

D.该模型体现了3个物种A、B、C之间的共同进化

29.生物是不断进化的,能和生存环境相适应。下列相关叙述错误的是( )

A.地球上现存的生物都有亲缘关系,它们都有共同的祖先

B.自然选择学说认为,进化地位越高等的生物适应环境的能力越强

C.达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果

D.生物适应同一环境的方式是多元的,适应也具有相对性

30.下列关于生物进化的叙述,错误的是( )

A.地理隔离和生殖隔离都能阻碍种群间的基因交流

B.种群基因型频率发生改变,种群不一定会发生进化

C.突变和基因重组为生物进化提供原材料,都能改变种群基因频率

D.自然选择使种群的基因频率发生定向改变,决定生物进化的方向

二、解答题(本大题每空1分,共40分)

31. 鹿、河马和鲸的进化关系如图所示。据图回答下列问题:

(1)图中亲缘关系最近的物种是 ,在细胞和分子水平上可用的方法进行证明 。

(2)某足够大的河马初始种群中,等位基因A和a的基因频率均为0.5,一段时间后,a基因频率变为0.05、A基因频率变为0.95,若不考虑迁入和迁出,则基因频率发生变化的原因可能是 (答出两点);若基因型为AA、Aa的个体生存力相同,则种群中a基因不能被完全淘汰的原因是 。如果种群中某一只河马的体色发生了变化, (填“能”或“不能”)代表发生了进化,你的推断理由是 。

(3)河马种群中存在 多样性,保护此种多样性的意义是 。

32.褐飞虱是亚洲水稻生产中极具破坏力的害虫之一,其取食过程示意图如下。回答下列问题。

(1)农药的频繁使用会对耐药的褐飞虱进行选择。为保护环境并有效地控制虫害,可使用 (化学物质)扰乱雌雄交配。除此之外,信息传递在农业生产上还可以用于 ,例如养鸡场通过延长光照时间提高产蛋率。

(2)褐飞虱种群的爆发和流行有利于水稻形成新的抗性机制,褐飞虱种群的基因频率也会因水稻抗性的形成发生相应改变。这种现象属于 。

(3)褐飞虱的口针在唾液的帮助下更易穿刺水稻细胞壁。推测其唾液中含有 。

(4)研究发现某抗虫水稻在褐飞虱取食时,水稻体内胼胝质合成增加并沉积到筛板上封堵胞间连丝,形成栓塞。推测其抗虫机制为 。

33.黑麦(2n=14)有高秆(A)和矮秆(a)、抗病(B)和不抗病(b)两对独立遗传的相对性状。下图表示用不同方法进行的育种操作设计思路。请回答问题:

(1)利用⑥过程获得高秆抗病黑麦新品种时,诱发变异的因素属于 因素,若此过程中 a 基因发生了一个碱基对的替换,但性状并未发生改变,可能的原因是 。

(2)通过①②③过程获得高秆抗病黑麦新品种的原理是 ;通过 (填写图中序号)过程获得新品种的育种方法可以明显缩短育种年限。

(3)图中的 (填图中序号)过程,常用秋水仙素处理使体细胞中染色体数目加倍。与其他方法不同,通过⑦过程得到的是新物种,原因是 。

34.阅读下列材料,完成下面小题。

不同个体之间可进行遗传物质的流动,称为水平基因转移 (HGT)。HGT被认为是细菌耐药性传播的主要驱动因素。可移动遗传元件是耐药基因发生 HGT 的必要条件,如质粒、整合子等。整合子是一种可移动的 DNA片段,主要包括整合酶基因 (int) 和可变区。 可变区可以携带一个或多个相同或不同的耐药基因。耐药基因在位点 alt之间的可逆性捕 获和剪切过程如下图。整合子若定位在细菌拟核 DNA,可将携带的耐药基因“纵向”传 播给子代;若定位于质粒上,则可实现耐药基因跨物种的“横向”传播。

(1)从可进传变异的类型分析, HGT 属 于( )

A.基因突变 B.基因重组 C.染色体结构变异 D.染色体数目变异

(2)下列关于耐药基因水平转移的叙述,正确的是( )

A.经水平转移获得的耐药基因不能纵向传播

B.整合酶兼具限制酶和 DNA 连接酶的功能

C.不同整合子所携带的耐药基因种类和数量相同

D.耐药基因水平转移仅发生在同种生物个体之间

(3)超级细菌对多种抗生素都具有耐药性。下列叙述错误的是( )

A.抗生素对细菌的耐药性进行了选择

B.抗生素的使用可提高耐药基因的频率

C.HGT可将不同耐药基因整合到同一细菌中

D.耐药基因的“纵向”传播是产生超级细菌的根本原因

35.阅读下列材料,回答下面小题。

黑腹果蝇腹部有很硬的毛发样结构,称为刚毛。正常刚毛和截刚毛受1对等位基因控制。纯合的截刚毛雌性果蝇和纯合的正常刚毛雄性果蝇杂交,F 全为正常刚毛;F 随机交配获得F ,其中截刚毛全为雌性。

科研人员在一个果蝇种群(起始种群)中挑出刚毛较少的个体组成少刚毛种群,每一代保留少刚毛个体继续培养;从起始种群中挑出刚毛较多的个体组成多刚毛种群,每一代保留多刚毛个体继续培养。经过35代选择,2个新种群中果蝇的刚毛数目与个体数目的关系如图所示。

(1)1. 控制刚毛类型的基因位于( )

A.X染色体和 Y 染色体 B.X染色体

C.X染色体或Y染色体 D.Y染色体

(2)2. 下列关于2个新种群的叙述,正确的是( )

A.多刚毛种群未发生进化

B.少刚毛种群基因库发生了变化

C.多刚毛种群中的不同个体基因型相同

D.刚毛数量受1对等位控制,且多刚毛基因为显性基因

【答案和解析】

1.A

【解析】

1.A、生物与环境之间、物种之间存在着协同进化,A正确;

B、现在M基因频率=(600×2+1200)÷4000=0.6,若5年后调查发现MM基因型频率为30%,但未知Mm的基因型频率,无法计算出M的基因频率,无法判定该种群是否发生进化,B错误;

C、若环境发生改变导致mm个体不适宜生存,但还存在Mm个体,m的基因频率不会降为0,C错误;

D、该地区花栗鼠种群中所有的基因构成该种群的基因库,D错误。

故选A。

【答案】

2.D

【解析】

2.转座子插入某段基因时,使该基因内部的碱基排列顺序改变,引起基因突变,可为生物进化提供原材料,A正确;

变异可分为有利变异和不利变异,变异是否有利往往取决于生物的生存环境,B正确;

转座子可能造成基因突变,增加了遗传的多样性,C正确;

种群的基因频率改变达到生殖隔离的程度才会形成新物种,D错误。

【答案】

3.B

【解析】

3.古基因组捕获技术的原理是利用现代人DNA的一部分序列,根据碱基互补配对原则识别并提纯出可与该序列配对的古人类DNA序列,故不需要提前知道古人类的DNA序列,故A项正确,B项错误;

线粒体中含有DNA,题中所利用的现代人DNA的部分序列可以来自人类线粒体,也可来自人类细胞核,故C项正确;

若要从土壤细菌DNA中辨识提纯出人类的DNA,所用的现代人类DNA序列必须是人类特有的序列,故D项正确。

【答案】

4.A

【解析】

4.基因突变和染色体变异统称为突变,故A项正确;

捕食者所吃掉的大多是被捕食者中年老、病弱或年幼的个体,客观上起到促进被捕食者种群发展的作用,故B项错误;

能交配并产生子代的雌雄个体不一定属于同一物种,如马和驴能相互交配产生子代骡子,骡子不育,马和驴属于不同物种,故C项错误;

生物多样性主要包括三个层次——遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性,故D项错误。

【答案】

5.C

【解析】

5.A、新变型植物种群属于新物种,与野生种群之间形成了生殖隔离,不能进行基因交流,A错误;

B、建立自然保护区等就地保护措施是对生物多样性最有效的保护,湿地公园、植物园等属于易地保护,B错误;

C、通过对科考数据的分析和处理,统计保护区内的物种数,可以了解自然保护区内的物种丰富度,C正确;

D、乙的同化量远小于甲同化量的1/10,主要原因是该食物链仅是复杂食物网中的一条,和乙动物处于同一营养级的生物有多种,D错误。

故选C。

【答案】

6.D

【解析】

6.A、结合题意可知,二者在自然条件下能杂交,其原因可能与二者具有相似的传粉机制有关,A正确;

B、两者间的一系列形态过渡类型的产生,极有可能与二者自然状态下能杂交结出果实有关,B正确;

C、黄花杓兰与西藏杓兰的开花时间和分布区均有所重叠,因此黄花杓兰与西藏杓兰不存在地理隔离,C正确;

D、二者杂交授粉后能结出果实,但题目中并未说明其后代是否可育,因而不能证明二者属于同一物种,D错误。

故选D

【答案】

7.D

【解析】

7.A、自然选择通常选择出的是适应环境条件的类型,而人工选择选择的通常是对人类有利的类型,故人工选择在水稻驯化过程中起主导作用,A错误;

B、基因库是指一个种群所有基因的总和,经过长期驯化和改良,现代稻产量不断提高,则可推测现代稻与野生稻的基因库不完全相同,B错误;

C、驯化形成的现代稻保留了野生稻的优良性状,而一些不利性状在选择中被淘汰,C错误;

D、超级杂交稻品种的培育借助于杂交育种,该过程的原理主要是基因重组,D正确。

故选D。

【答案】

8.C

【解析】

8.A、种群基因库是指一个种群中所有个体所含有的全部基因,两地所有野生大熊猫不是一个种群,不能构成种群基因库,A错误;

B、不同亚种的大熊猫是两个亚种,不存在生殖隔离,在人工条件下杂交,后代可育,B错误;

C、自然选择决定生物进化方向,两地大熊猫形态上的差异是在遗传变异基础上发生定向选择的结果,C正确;

D、对野生大熊猫进行DNA 测序,能为生物进化提供分子层次的证据,D错误。

故选C。

【答案】

9.D

【解析】

9.A、该证据更能支持达尔文进化论中的共同由来学说观点,A错误;

B、适应是具有相对性的,生物的形态结构及其功能不可能完全适合其当时所生活的环境,B错误;

C、协同进化是指不同物种之间,人类之间的关系不是协同进化,C错误;

D、由题干信息可知该研究可为现代欧洲人和亚洲人有共同的祖先的理论提供证据,D正确。

故选D。

【答案】

10.B

【解析】

10.A、可遗传的变异不仅能提供进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,A错误;

B、在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率会因突变、遗传漂变等因素而发生变化,B正确;

C、基因突变不是抗生素诱发细菌产生的,使用抗生素之前,细菌中已经存在抗药性,抗生素只起选择作用,C错误;

D、不同种群间不能进行基因交流,也可能种群间存在地理隔离,D错误。

故选B。

【答案】

11.D

【解析】

11.A、变异是不定向的,自然选择决定生物进化的方向,A错误;

B、西藏羊绒鼯鼠和雪山羊绒鼯鼠已经是两个不同物种,具有生殖隔离,已不能发生基因交流,B错误;

C、相互有一定关系的物种之间存在协同进化,故羊绒鼯鼠和含有丹宁的有毒植物之间存在协同进化,会影响对方的基因库,C错误;

D、生物进化的实质是种群基因频率改变,自然选择决定生物进化的方向,两种羊绒鼯鼠的结构和毛色差异是种群基因频率定向改变的结果,D正确。

故选D。

【答案】

12.C

【解析】

12.A、物种多样性是指地球上动物、植物、微生物等生物种类的丰富程度,蜗牛只是其中的一种生物,其数量不能代表该岛的物种多样性,A错误;

B、一个生物种群的全部等位基因的总和称为基因库,而该岛上的蜗牛有上百个物种,故其全部基因不能组成一个基因库,B错误;

C、同一区域内的不同蜗牛物种所处的环境相同,具有相似的外壳,是自然选择的结果,C正确;

D、仅有少数蜗牛物种生存在同一区域是种间竞争造成生态位分化的结果,D错误。

故选C。

【答案】

13.B

【解析】

13.A、由图可知,紫貂选择在夜间活动,可降低自身被捕食的风险和提高捕食成功率,A正确;

B、由图可知,黄鼬和紫貂的活动时间相差不大,二者可能是在活动地域上有分化,B错误;

C、黄喉貂对人为干扰敏感,它喜欢捕食的西伯利亚狍偏好于在中高海拔的针叶林下栖息,黄喉貂可通过对分布区域的选择降低人类对它的干扰和提高捕食狍的成功率,C正确;

D、群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是生物与生物、生物与环境之间协同进化的结果,D正确。

故选B。

【答案】

14.B

【解析】

14.A、经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼只是在形态上相似,但不会变成同一物种,A正确;

B、化石是研究鲸鱼进化最直接、最有效的证据,B错误;

C、趋同进化是鲨鱼和鲸鱼的不定向变异在同一环境下被定向选择的结果,C正确;

D、趋同进化使二者在形态结构上有了相似性,进而可以在相同的环境中生存,因而可能会使鲨鱼和鲸鱼的生态位重叠程度加大,D正确。

故选B。

【答案】

15.B

【解析】

15.经过漫长的趋同进化,鲨鱼和鲸鱼只是在形态上相似,但不会变成同一物种,故A项正确;

化石是研究鲸鱼进化最直接、最有效的证据,故B项错误。

【答案】

16.A

【解析】

16.A、抗生素仅仅是一种选择因素,可以提高细菌的耐药率,但不是诱发细菌产生耐药基因的因素,在使用抗生素前一些细菌就含有抗药基因,A错误;

B、从表格中的信息可知,细菌的耐药率逐渐增大,这是抗生素对抗性变异进行定向选择的结果,B正确;

C、如果将几种抗生素交叉使用,可以有效降低细菌对一种抗生素的耐药率,该防治思路可用于生产中,C正确;

D、由于这几年一直使用一种抗生素,所以细菌朝着一个方向进化,D正确。

故选A。

【答案】

17.D

【解析】

17.A、蛋白质的元素组成一般是C、H、O、N等,但细胞色素C的组成元素中含有Fe和S元素,A错误;

B、细胞色素C是一种线粒体内膜蛋白,参与呼吸链中的电子传递,但催化ATP合成的蛋白质是ATP合成酶,B错误;

C、细胞色素C是由多个氨基酸通过肽键连接而成的多聚体,C错误;

D、不同物种间细胞色素C氨基酸序列的相似性可作为生物进化的证据,相似度越高,说明生物的亲缘关系越近,D正确。

故选D。

【答案】

18.B

【解析】

18.A、生物在自然环境的选择作用下不断进化,并表现出适者生存,不适者被淘汰的现象,并不能主动适应环境,A错误;

B、生物进化的实质就是基因频率的改变,B正确;

C、在自然选择过程中,直接受选择的是桦尺蛾的表现型,C错误;

D、种群基因库是由一个种群中的所有个体的全部基因组成的,D错误。

故选B。

【答案】

19.D

【解析】

19.A、染色体组是细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,携带着制生物生长发育的全部遗传信息,在上述各生物体中,每个染色体组均具有一套非同源染色体,A正确;

B、杂种一的基因型为AB,由于无同源染色体,减数分裂无法联会所以高度不育,B正确;

C、拟二粒小麦和滔氏麦草可以杂交产生杂种二,但杂种二不可育,存在生殖隔离,C正确;

D、种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因,D错误。

故选D。

【答案】

20.C

【解析】

20.A、X、Y染色体为同源染色体,减数分裂时X染色体和Y染色体的同源区段存在联会行为,A正确;

B、人类的抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,女性发病率高于男性,其中XDXD和XDY患病程度一样,而XDXd症状较轻,B正确;

C、红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,具有两个隐性基因才会在女性中患病,故该病在女性中的发病率小于致病基因的基因频率,C错误;

D、只要基因位于性染色体上,遗传上总是和性别相关联,所以XY染色体同源区段上的基因在遗传上与性别相关联,D正确。

故选C。

【答案】

21.B

【解析】

21.A、抗生素使用前就存在耐药性细菌,抗生素会对耐药性细菌进行选择,A正确;

B、细菌的耐药性基因在使用抗生素之前就已经存在,B错误;

C、抗生素会对细菌抗药性进行选择,使抗药性基因频率增大,即滥用抗生素使细菌耐药性基因频率增加,C正确;

D、过度使用和滥用抗生素是导致抗生素耐药性的关键因素,因此人类应该适度限制抗生素的使用,D正确。

故选B。

【答案】

22.C

【解析】

22.由某雌性与杂合子雄性个体为亲本杂交,获得4种基因型,那么雄性亲本的基因型为ZEZe,雌性亲本的基因型为ZEW或ZeW,若雌性亲本的基因型为ZEW,则F1群体中长翅个体所占比例为1/2;若雌性亲本的基因型为ZEW或ZeW,F1群体中残翅个体所占比例都为1/2,故A、B项正确;

若F1中出现小翅个体,则雌性亲本的基因型为ZeW,则F1中基因e的频率为2/3,故C项错误;

若F1全部个体自由交配,来自F1雄性亲本的配子基因不表达,后代雌性全为残翅个体,故D项正确。

【答案】

23.C

【解析】

23.A、三个种群的大小不同,三个种群的基因库存在差异,A正确;

B、遗传漂变一般发生在小群体,遗传结构更容易发生偶然的变化,基因频率会出现随机增减的现象,因此图中种群①N=25的种群更容易发生遗传漂变,且遗传漂变对种群基因频率的影响具有随机性,B正确;

C、由图可知:第100代时,种群②N为250的群体中,A的基因频率为75%,a的基因频率为25%,aa基因型频率25%×25%=6.25%,但由图可知,A基因频率逐渐增加,a基因频率逐渐降低,环境不利于aa个体的生存,因此在第100代时基因型为aa的个体小于总数的6.25%,C错误;

D、基因突变、自然选择和迁移都会影响种群③中A基因的频率,D正确。

故选C。

【答案】

24.D

【解析】

24.A、亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小,因此黑猩猩和人得亲缘关系近,A错误;

B、亲缘关系越近,生物之间的相似性越大,细胞色素C的氨基酸组成差异越小,B错误;

C、袋鼠和人的氨基酸序列差一个位点,马和人的氨基酸序列差两个位点,但不一定袋鼠和马的氨基酸序列差2个位点,C错误;

D、上述对生物细胞色素c的氨基酸组成比较,是从分子生物学方面为生物进化提供了证据,D正确。

故选D。

【答案】

25.C

【解析】

25.A、簇毛麦与小麦的后代在减数分裂时染色体联会紊乱,不可育,故二者之间存在生殖隔离,A正确;

B、幼胚细胞经过脱分化形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化形成胚状体或丛芽,从而得到完整植株,B正确;

C、杂种植株细胞内由于没有同源染色体,故减数分裂时染色体无法正常联会,C错误;

D、杂种植株的染色体加倍后能获得可育植株,D正确。

故选C。

【答案】

26.B

【解析】

26.抗生素只对细菌的耐药性突变进行选择,不是抗生素使细菌发生耐药性突变,故A项错误;

透明圈是由于病原菌对抗生素敏感而出现,病原菌的敏感程度越高,出现的透明圈越大,因此实验中可以用抑菌圈的大小来判定抗生素的抑菌效果,故B项正确;

抑菌圈边缘的菌落对该抗生素不敏感,从抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌继续培养,连续选择几代后抑菌圈的直径会变小,故C项错误;

在本实验中,能够耐药的细菌生存下来,不耐药的细菌不能生长繁殖,因此在抗生素的选择下,细菌产生的耐药性变异是对细菌适应环境是有利的,故D项错误。

【答案】

27.A

【解析】

27.协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,故A项错误;

任何一个物种在自然界中都不是独立存在的,而是与其他的物种之间在相互影响中不断进化和发展的,因此,一个物种的形成或灭绝会影响到若干其他物种的进化,故B项正确;

捕食者往往捕食个体数量多的物种,为其他物种的形成腾出空间,故C项正确;

生物多样性主要包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性,故D项正确。

【答案】

28.D

【解析】

28.A、来自同一祖先的群体迁移到两个岛屿后,经过变异和自然选择进化成两个新物种A、B,适应各自的环境,说明两个岛屿的环境差异较大,A正确;

B、A、B物种的分化主要是由于环境差异大导致各自基因库有了较大区别,而B、C物种在同一岛屿,它们的分化主要由于彼此竞争后选取了不同的资源生存下来,B正确;

C、物种A因为自然选择、基因突变等因素,种群基因频率也会发生定向改变,C正确;

D、该模型中第3个时期的物种A与B、C并不在同一个环境中,不能共同进化,D错误。

故选D。

【答案】

29.B

【解析】

29.A、生物进化理论说明,生物都有共同的起源,即生物不断进化,所有生物都有亲缘关系,A正确;

B、生物不论在进化地位上的位置如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,适应能力一般与进化地位的高低无关,B错误;

C、达尔文的自然选择认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果,C正确;

D、同一环境下,生物朝着适应环境的方向进化,但方向不是唯一的,所以生物适应同一环境的方式是多元的;生物对环境的适应是多样的,但适应并不是绝对完美的,有一定的相对性,D正确。

故选B。

【答案】

30.C

【解析】

30.A、隔离是指不同种群间的个体,在自然条件下基因不能进行自由交流的现象,常分为地理隔离和生殖隔离等,A正确;

B、生物进化的实质是种群基因频率变化,种群基因型频率发生改变,种群不一定会发生进化,B正确;

C、突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供原材料,但若没有致死现象发生,则基因重组不一定改变基因频率,C错误;

D、生物进化的实质是种群基因频率变化,自然选择使种群的基因频率定向改变并决定生物进化 的方向,D正确。

故选C。

31.【答案】

(1)河马和鲸 提取三种生物的DNA(或特定蛋白质)进行测序(或DNA分子杂交)

(2)该种群所处环境发生了变化,基因A控制的性状更适应环境,大量基因型为aa的个体被淘汰;个体间不能随机交配 杂合子Aa保留了隐性基因 不能 该种群足够大,仅一个个体体色发生变化,不能判断种群的基因频率是否发生变化

(3)遗传(或基因) 增大种群的基因库,有利于物种适应环境

31.【解析】

(1)据图可知,亲缘关系最近的物种是河马和鲸。在细胞和分子水平上,可提取三种生物的DNA或特定蛋白质进行测序判断其相似性,相似性越高表示亲缘关系越近。

(2)据题可知,a基因频率降低,A基因频率升高,基因频率发生变化的可能原因是该种群所处环境发生了变化,基因A控制的性状更适应环境,大量基因型为aa的个体被淘汰;个体间不能随机交配使基因型为aa的个体无法繁殖后代。杂合子保留了a基因,使种群中a基因不被完全淘汰。该种群足够大,一只河马的体色发生了变化可能是变异或环境因素导致的,不能据此判断该种群的基因频率发生变化,所以不能代表种群发生了进化。

(3)一个种群中存在遗传多样性,保护遗传多样性可增大种群的基因库,有利于物种适应环境。

32.【答案】

(1)性引诱剂 提高农畜产品的产量

(2)生物进化

(3)纤维素酶和果胶酶

(4)胼胝质的合成有利于抵御褐飞虱吸食筛管中的汁液,褐飞虱取食水稻汁液时利于胼胝质含量上升,筛管运输受阻,从而达到对抗褐飞虱,减少其对筛管中汁液的吸食。

32.【解析】

(1)释放适量的性引诱剂能干扰害虫的雌雄交配,是防治害虫的有效措施;信息传递在农业生产中的应用除了可以对有害动物进行控制,还可以提高农产品和畜产品的产量。

(2)褐飞虱种群的基因频率也会因水稻抗性的形成发生相应改变,生物进化的实质就是基因频率发生变化的过程。

(3)细胞壁的组成成分为纤维素和果胶,褐飞虱的口针在唾液的帮助下更易穿刺水稻细胞壁,推测可能含有纤维素酶和果胶酶。

(4)胼胝质的合成有利于抵御褐飞虱吸食筛管中的汁液,调节胼胝质合成酶与胼胝质水解酶的表达,是对抗褐飞虱的有效策略,褐飞虱取食水稻汁液时促进胼胝质合成酶合成增多、抑制胼胝质水解酶合成减少,均有利于胼胝质含量上升,筛管运输受阻,从而达到对抗褐飞虱,减少其对筛管中汁液的吸食。

33.【答案】

(1)物理 a基因发生碱基对替换后对应的密码子与原来的密码子控制的是同一种氨基酸

(2)基因重组 ①④⑤

(3)⑤和⑦(缺一不可) 通过⑦过程得到的生物与原来的黑麦品种存在着生殖隔离

33.【解析】

(1)分析题图可知,⑥过程为射线处理,射线属于诱导基因突变的物理因素。当基因突变是由一个碱基对替换造成的,那么当该基因发生碱基对替换后对应的密码子和原来的密码子控制的是同一种氨基酸(密码子的简并性)时,生物性状不会发生改变。

(2)图中①②③过程包括杂交、逐代自交操作,因此可以代表杂交育种,杂交育种的原理是基因重组。过程①杂交将优良性状集中到一个个体身上后,通过④花药离体培养和⑤人工诱导染色体数目加倍,可快速获得纯合新品种,这种育种方法为单倍体育种,与杂交育种方式相比,单倍体育种可以明显缩短育种年限。

(3)由上面分析可知,⑤为人工诱导染色体数目加倍,从乙品种(基因型为AAbb)经过过程⑦得到新物种(基因型为AAAAbbbb)的过程中,染色体数目发生了加倍,因此可推知,⑦过程也为人工诱导染色体加倍,人工诱导染色体加倍常常采用秋水仙素处理或低温处理。

不同物种之间存在生殖隔离,经过程⑦得到的生物基因型为AAAAbbbb,为四倍体,与原来的黑麦品种以及其他几种方法得到新品种(都是二倍体)之间杂交,均无法得到可育后代,即存在生殖隔离,因此通过⑦过程得到的是新物种。

34.【答案】

(1)B

(2)B

(3)D

34.【解析】

(1)根据题意“不同个体之间可进行遗传物质的流动,称为水平基因转移 (HGT)”,结合图示可知,水平基因转移 (HGT)属于基因重组,ACD错误,B正确。

故选B。

(2)A 、根据题意,经水平转移获得的耐药基因若定位于细菌拟核DNA上,可以纵向传播,A错误;

B 、根据图示,整合酶可以识别att,并将耐药基因插入或剪切,因此兼具限制酶剪切和DNA连接酶插入的功能,B正确;

C 、整合子主要包括整合酶基因 (int) 和可变区。由于可变区可以携带一个或多个相同或不同的耐药基因,因此不同整合子所携带的耐药基因种类和数量不一定相同,C错误;

D 、根据题意,耐药基因若定位于质粒上,则实现耐药基因跨物种的“横向”传播,即水平转移可以发生在不同种生物个体之间,D错误。

故选B。

(3)A、具有耐药性的细菌生存并将耐药基因遗传下来,多次选择以后产生耐药的超级细菌,因此抗生素对细菌的耐药性进行了选择,A正确;

B、使用抗生素以后,具有耐药性的细菌生存并将耐药基因遗传下来,因此抗生素的使用可提高耐药基因的频率,B正确;

C、HGT 指不同个体之间可进行遗传物质的流动,因此可将不同耐药基因整合到同一细菌中,产生超级细菌,C正确;

D、基因突变是产生超级细菌的根本原因,D错误。

故选D。

35.【答案】

(1)A

(2)B

35.【解析】

(1)正常刚毛和截刚毛受1对等位基因控制,由A/a表示,纯合的截刚毛雌性果蝇和纯合的正常刚毛雄性果蝇杂交,F 全为正常刚毛,说明刚毛为显性性状,截刚毛为隐性性状,故亲本的基因型为XaXa、XAYA,故F 的基因型为XAXa、XaYA,F 随机交配获得F ,F 的基因型为XAXa、XaXa、XAYA、XaYA,截刚毛全为雌性,符合题意,因此,控制刚毛类型的基因位于X染色体和 Y 染色体,A正确。

故选A。

(2)A、由于人工选择作用,多刚毛果蝇种群的多刚毛基因频率逐渐增大,少刚毛基因的基因频率逐渐减小,因此多刚毛种群发生进化,A错误;

B、种群基因库是指一个种群中的全部个体的所有基因,由于人工选择作用,少刚毛果蝇种群的少刚毛基因频率逐渐增大,多刚毛基因的基因频率逐渐减小,因此少刚毛种群基因库发生了变化,B正确;

C、多刚毛种群中的不同个体基因型不一定相同,C错误;

D、由题干信息,无法得出刚毛数量受1对等位控制,D错误。

故选B。

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成