第14课 应有格物致知精神 课件(共57张PPT) 2024-2025学年统编版语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第14课 应有格物致知精神 课件(共57张PPT) 2024-2025学年统编版语文八年级下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-19 12:13:19 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

14 应有格物致知精神

八年级语文下册

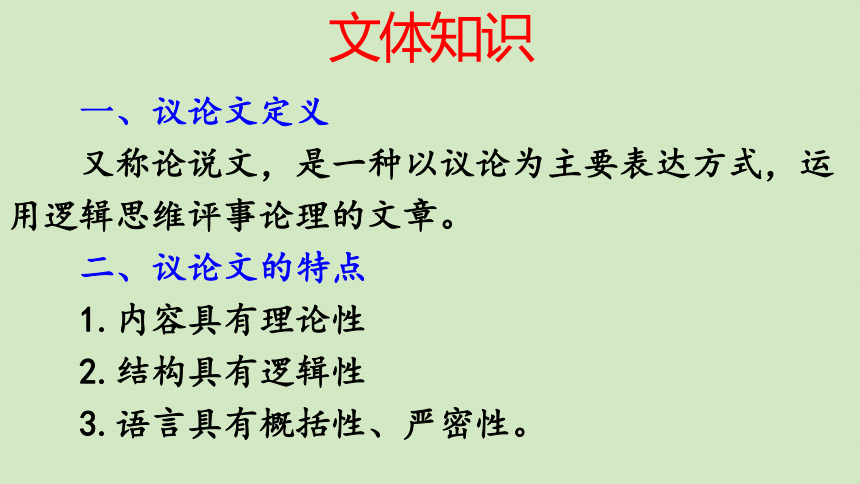

文体知识

一、议论文定义

又称论说文,是一种以议论为主要表达方式,运用逻辑思维评事论理的文章。

二、议论文的特点

1.内容具有理论性

2.结构具有逻辑性

3.语言具有概括性、严密性。

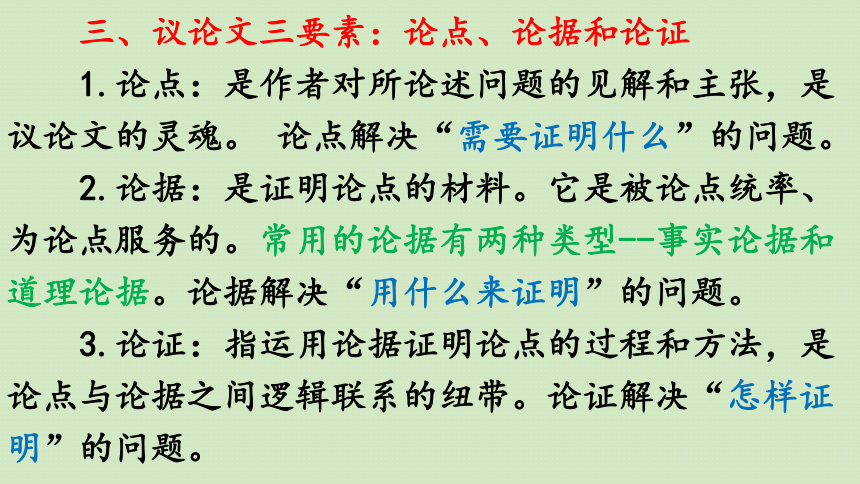

三、议论文三要素:论点、论据和论证

1.论点:是作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。 论点解决“需要证明什么”的问题。

2.论据:是证明论点的材料。它是被论点统率、为论点服务的。常用的论据有两种类型--事实论据和道理论据。论据解决“用什么来证明”的问题。

3.论证:指运用论据证明论点的过程和方法,是论点与论据之间逻辑联系的纽带。论证解决“怎样证明”的问题。

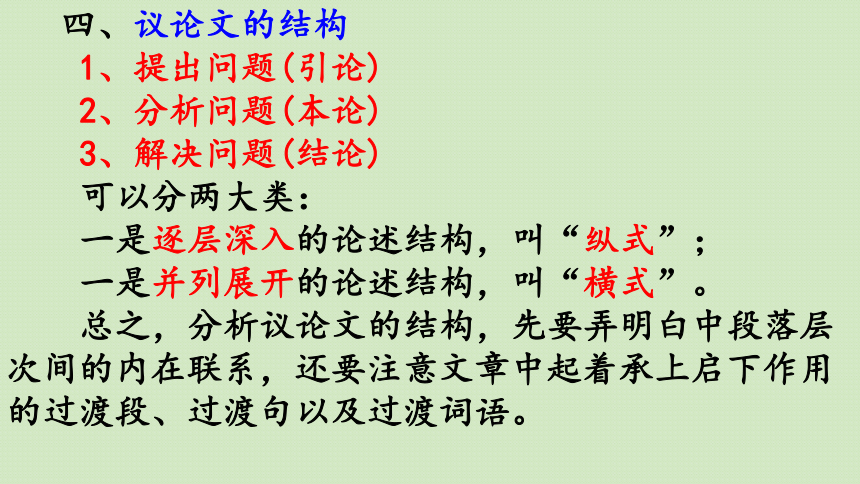

四、议论文的结构

1、提出问题(引论)

2、分析问题(本论)

3、解决问题(结论)

可以分两大类:

一是逐层深入的论述结构,叫“纵式”;

一是并列展开的论述结构,叫“横式”。

总之,分析议论文的结构,先要弄明白中段落层次间的内在联系,还要注意文章中起着承上启下作用的过渡段、过渡句以及过渡词语。

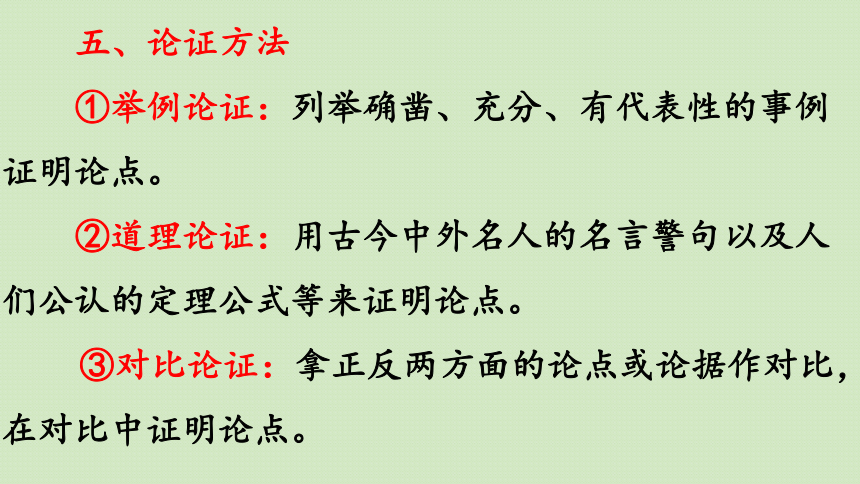

五、论证方法

①举例论证:列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点。

②道理论证:用古今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式等来证明论点。

③对比论证:拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。

④比喻论证:用人们熟知的事物作比喻来证明论点。

⑤引用论证:引用论证比较复杂,这与具体的引用材料有关,引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者下读。

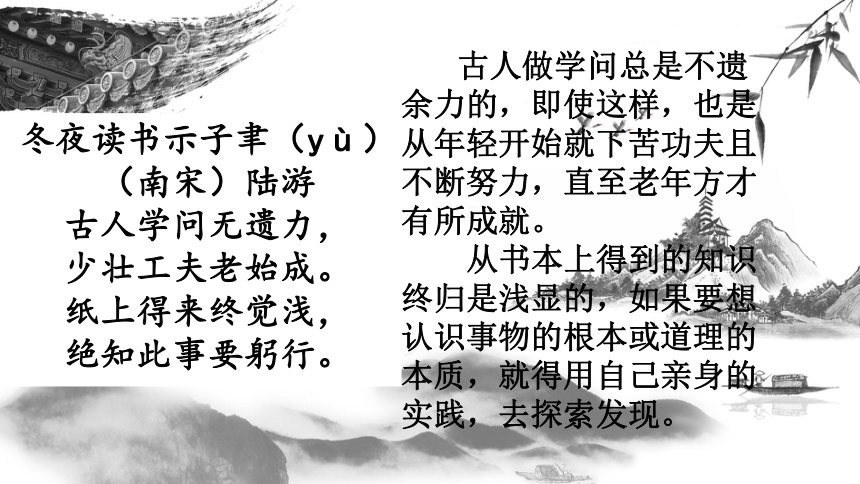

冬夜读书示子聿(yù)

(南宋)陆游

古人学问无遗力,

少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,

绝知此事要躬行。

古人做学问总是不遗余力的,即使这样,也是从年轻开始就下苦功夫且不断努力,直至老年方才有所成就。

从书本上得到的知识终归是浅显的,如果要想认识事物的根本或道理的本质,就得用自己亲身的实践,去探索发现。

学习目标

1.理解真正的格物致知精神。

2.理解文章的论证方法及论证思路。

3.联系学习实际,培养科学实验精神。

作者简介

丁肇中,1936年出生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家。1976年获得诺贝尔物理学奖。

写作背景

本文选自《瞭望》1991年第44期,有改动。受传统教育的影响,我国基础教育过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,致使学生大多“高分低能”。这已不适应社会、时代发展的需要,鉴于此,著名科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人经验,并联系传统的文化背景和我国的现状,向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

本文是作者于1991年10月18日在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。如丁肇中先生本人所说:我非常荣幸地接受《瞭望》周刊授予我“情系中华”征文特别荣誉奖。

我父亲是受中国传统教育长大的,我受的教育一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。

多年来,我在美国的学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会,向大家谈谈中国学生应该怎样了解自然科学。

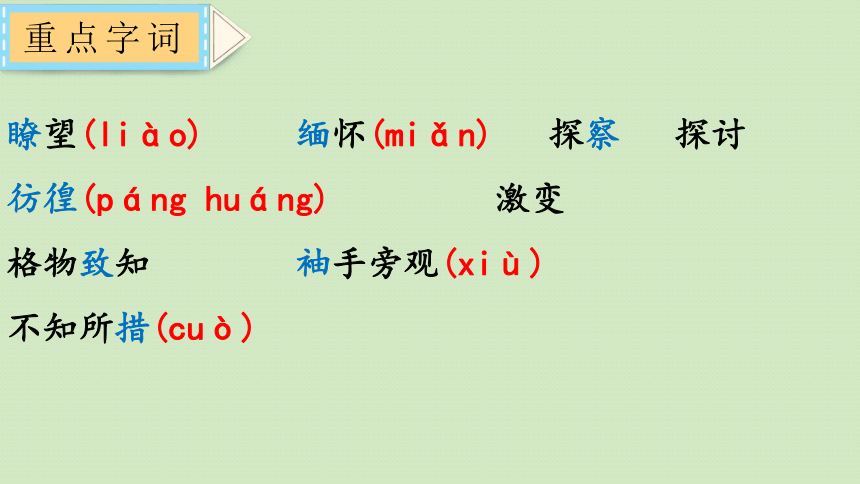

重点字词

瞭望(liào) 缅怀(miǎn) 探察 探讨

彷徨(páng huáng) 激变

格物致知 袖手旁观(xiù)

不知所措(cuò)

丁肇中(zhào ) 瞭望(liào) 朱熹(xī ) 论语(lún ) 儒家(rú ) 测量(liánɡ) 埋没(mò ) 探索(suǒ )

词语积累

袖手旁观:比喻置于事外或不协助别人。

一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。

格物致知:推究事物的原理,获得知识。

不知所措:不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。

整体感知

一、什么叫“格物”和“致知”?“格物致知精神”是什么精神?

二、本文主要探讨什么问题?

三、本文的论点是什么?

四、本文的结论是什么?

格:探察、探究。

物:物体、事物。

致:达到、得到。

知,知识、认识。

一、什么叫“格物”和“致知”?“格物致知精神”是什么精神?

从探察物体而得到知识。

“格物致知精神”就是“实验精神”。

二、本文主要探讨什么问题?

探讨中国学生应该怎样学习自然科学的问题。

三、本文的论点是什么?

应有格物致知精神(课题即是论点)

四、本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

请按照“提出问题——分析问题——解决问题”的结构给全文划分层次并归纳意思。

提出问题

第一部分(1)

中国学生应该怎样学习自然科学。

分析问题

第二部分(2~12)

用中国学生存在的问题和自己的亲身经验,从正反两方面分析了实验精神在科学上的重要性。

解决问题

第三部分(13)

强调培养实验精神的意义,并对中国年轻一代提出希望。

文章解析

阅读2-5自然段,回答下列问题:

1、作者说在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。“四书”是什么书?

2、“格物”和“致知”出自何处?

3、作者对《大学》中 “格物致知”的主张怎样评价?

4、传统的中国教育为什么不重视真正的“格”?传统的中国教育有什么弊端?

1、作者说在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。“四书”是什么书?

朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,和《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。是儒家主要经典。

2、“格物”和“致知”出自何处?

出自《大学》

《大学》中提出格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目,成为南宋以后理学家的基本纲领的一部分。

3、作者对《大学》中 “格物致知”的主张怎样评价?

用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

4、传统的中国教育为什么不重视真正的“格”?

传统的中国教育有什么弊端?

传统的中国教育不重视真正的“格”,是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

传统的中国教育“偏向于理论而轻视实验。偏向于抽象的思维而不愿动手”,缺乏对实践能力和创新精神的培养。

5、《大学》里讲的格物致知的目的是什么?这个目的与丁教授讲的格物致知的目的是不是一样的?为什么?

使人达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。

不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识,这才是格物致知的真正意义。

6、作者说传统的中国教育并不重视真正的格物和致知,他怎么证明的?

举明代大理论家王阳明“格竹子”的事例证明。

为什么用这个例子证明?

因为“他的思想可以代表传统儒家对实验的态度”——有代表性。

举例论证

7、作者认为王阳明 “格”竹子为什么失败?

这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明《传习录》在叙述“格竹子”后说:“方知天下之物本无可格者;其格物之功,只在身心上做。”

唯心主义哲学家

文章解析

阅读6-12自然段,回答下列问题:

1、提示了这几段大意的语句是:

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

2、实验精神在科学上的重要性是什么?

只有通过实地实验才能得到新的知识。

3、实验的过程应该是怎样的?

实验的过程应该是积极的、有计划的探测。

4、“实验精神”与“格物致知”是什么关系?

“实验精神”是“真正的格物致知”。

5、按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ?

作者主张:实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要……

6、第8段举研究竹子的例子证明了什么?

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的动手栽种,研究生长过程,科学的观察。证明知识绝不是袖手旁观就可以得到的。

7、第9段讲的是什么道理?

实验的过程不是毫无选择地测量,而是需要细致具体的计划,要有一个适当的目标。

8、作者认为:在今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。其具体表现是什么?

中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。

9、作者用什么证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?

以他个人的经验为证

证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助。

10、为什么说当今社会需要真正的格物致知精神?

真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。

举例论证

11、丁教授认为《四书》中格物致知真正的意义是什么?

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

课文小结

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为论据,针对传统教育下的中国学生,论证了格物致知的真正含义,号召中国学生应有真正的格物致知精神。

第一层(2)

第二层(3~5)

第三层(6~12)

从正反两方面分析实验精神在科学上的重要性。

从正面解释

“格物致知”的真正含义。

从反面论证传统的中国教育并不重视真正的“格物”和“致知”。

第二部分作者是如何展开论述的,运用了哪些论证方法?

在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。 “四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这两个词语描写现代学术发展是再恰当也没有的了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

第一层(2):正面解释

作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明

“格”竹子失败证明了什么?

王阳明的“格物”实际上是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界。证明实验的过程不是消极的观察而是积极地实践,也证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物致知的含义。

第二层(3~5):反面论证

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

从现代观念看,真正的“格物致知”是什么呢?

第三层(6~12):正反两方面分析

怎样进行实验?实验有什么特点?

实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。

实验不是毫无选择的地测量,它需要有细致具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。

一个成功的实验者应该具备怎样的素质?它们之间

有何联系?

一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

选择正确的目标

开展实验

坚持完成实验

作者列举了什么例子从反面论证实验精神在科学上的重要性?

因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?

我们需要培养实验的精神。就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

说说作者在结尾表达了什么希望?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

写法探究

本文主要运用什么论证方法,请举例说明。

道理论证:

如:开篇对“格物致知”的解释说明,给读者一个明确的概念,从理论上阐述了“格物致知”的含义。

对实验精神的重要性的论述,从科学进展的历史角度,阐述精辟见解,从正面论述实验对于获得科学知识的重要性,使论证更具有说服力。

举例论证:

所举例子 阐述道理 作用 论述

角度

明朝大理论家王阳明“格“竹子的,头痛失败。

论证传统教育不是真正的“格物致知”。

使论证更具体形象生动,更具说服力。

反面

通过实验了解竹子性质。

实验的过程……有计划的探测。

使论证更具体形象生动,更具说服力。

正面

中国学生功课成绩好,面临研究工作束手无策

中国学生偏向

……而不愿动手

使论证更具体形象生动,更具说服力。

反面

拉近与听众的距离,使论证更具体形象生动,更具说服力。

作者在美国的学习经历

以埋头读书应对……

反面

应有格物致知精神

引论(提出论点):应有格物致知精神

本论(阐明道理)

1.解释“格物致知”的含义

2.举例说明在古代并未重视“格物致知”

3.现代“格物致知”的重要性

结论(解决问题):论证“格物致知”的真正意义,提出希望。

培养实验精神

贡献人类社会

扩展延伸

1.士虽有学而行为本焉。—— 墨子

2.耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。——刘向

3.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

4.不入虎穴,焉得虎子。——《后汉书》

5.其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

——鲁迅

6.行是知之始,知是行之成。 ——陶行知

7.道虽学不行不至,事虽小不为不成。——《荀子》

巩固训练

一、文学常识填空

⑴“在中国传统教育里,最重要的书是“四书”,这“四书”指的是_______、________、________和________四部儒家经典。

⑵“格物”“致知”出自儒家经典中的________,意思是_____________________。

《论语》

《孟子》

《大学》

《中庸》

《大学》

从探察物体而得到知识。

2、下列句子中加点成语使用正确的一项是( )

A. 这篇获奖作文是他经过认真构思,反复修改后处心积虑写出来的。

B. 小明同学长着一张普普通通的脸,无论他走到哪个地方,都会给人一种鹤立鸡群的感觉。

C. 居高不下的房价已经成为影响人们生活质量的沉重负担,人们要求平抑房价的呼声不绝于耳。

D. 小军在辩论会上引经据典,断章取义,博得了观众们的阵阵掌声。

C

B、鹤立鸡群:形容一个人的仪表或本领出众。

C、不绝于耳:声音在耳边鸣响不断。(类似余音绕梁)

D、断章取义:不顾文章或讲话原意,孤立的截取一段或一句的意思。

3、下列划线成语运用不正确的一项是( )

A.遇到同学间闹矛盾时,作为旁观者我们不能袖手旁观。

B.他被突来的质疑问得张口结舌,不知所措。

C.考试考了个鸭蛋,他仍不以为然,难怪老师要骂他。

D.他在我们中间挑拨离间,影响我们的团结。

A.袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。

B.不知所措:不知道怎么办才好。

C.不以为意:不放在心上。

不以为然:不认为是正确的。

D.挑拨离间:比喻搬弄是非,使别人不团结。

C

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.中国工程院院士张伯礼中医药治疗新冠肺炎的方法,使全球无数人受益。

B.针对近来频频发生的校园暴力事件,几个学校的领导进行了深刻反思。

C.家长要让孩子接受“吃苦教育”,以此提高孩子自食其力的能力和独立自主的精神。

D.一堂堂看似普通的体有课,不仅潜移默化地影响青少年的体育价值观,更直接地关系到他们的身体健康。

A

B.针对近来频频发生的校园暴力事件,几个学校的领导进行了深刻反思。

“几个学校的领导”有歧义,应改为“学校的几个领导”

C.家长要让孩子接受“吃苦教育”,以此提高孩子自食其力的能力和独立自主的精神。

“提高”与“独立自主的精神”搭配不当,将“和”改为“培养他们”

D.一堂堂看似普通的体有课,不仅潜移默化地影响青少年的体育价值观,更直接地关系到他们的身体健康。

应改为:不仅直接地关系到青少年的身体健康,更潜移默化地影响他们的体育价值观

5.修改下列病句

A.关注孩子的“精神成长”,培养他们阅读和研究,教育就已经成功了一半。

(成分残缺,“培养他们阅读和研究”缺宾语,应该在其后加“的能力”。)

B.随着我市“阳光体育活动”的广泛开展,同学们的身体素质得到了极大的改善。

(将“改善”改为“提高”)

C.受“厄尔尼诺”现象影响,黄河流域干旱严重,专家预测小麦将减产大约30%左右。

(删去“大约”或“左右”)

D.为了避免受打扰的事情不再发生,金庸先生闭门谢客,低调地度过了92岁生日。

(删去“不”)

6、选择正确的词语填空

⑴实验的过程不是毫无选择的(A.测试 B.测量),它需要有小心具体的计划。

⑵现代学术的基础就是实地的(A.探察 B.探查),就是我们现在所谓的实验。

⑶科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地(A.实验 B.试验)而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

⑷因为儒家传统的看法认为天下有不变的真而真理是“圣人”从内心(A.领会 B.领悟)的。

7、下面顺序最恰当的一项是( )

国无德不兴,人无德不立,在传承千年的中国传统文化中,________,________,________,________,更要立志报效祖国。

①还是“修身、齐家、治国平天下”的人生追求

②无论是“天下兴亡,匹夫有责”的家国大义

③修身立德强调的从来不只是在私人领域做到“独善其身”

④抑或是“己所不欲,勿施于人”的推己及人

A.②①③④ B.②①④③ C.③②①④ D.③④①②

B

14 应有格物致知精神

八年级语文下册

文体知识

一、议论文定义

又称论说文,是一种以议论为主要表达方式,运用逻辑思维评事论理的文章。

二、议论文的特点

1.内容具有理论性

2.结构具有逻辑性

3.语言具有概括性、严密性。

三、议论文三要素:论点、论据和论证

1.论点:是作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。 论点解决“需要证明什么”的问题。

2.论据:是证明论点的材料。它是被论点统率、为论点服务的。常用的论据有两种类型--事实论据和道理论据。论据解决“用什么来证明”的问题。

3.论证:指运用论据证明论点的过程和方法,是论点与论据之间逻辑联系的纽带。论证解决“怎样证明”的问题。

四、议论文的结构

1、提出问题(引论)

2、分析问题(本论)

3、解决问题(结论)

可以分两大类:

一是逐层深入的论述结构,叫“纵式”;

一是并列展开的论述结构,叫“横式”。

总之,分析议论文的结构,先要弄明白中段落层次间的内在联系,还要注意文章中起着承上启下作用的过渡段、过渡句以及过渡词语。

五、论证方法

①举例论证:列举确凿、充分、有代表性的事例证明论点。

②道理论证:用古今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式等来证明论点。

③对比论证:拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。

④比喻论证:用人们熟知的事物作比喻来证明论点。

⑤引用论证:引用论证比较复杂,这与具体的引用材料有关,引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性;名人佚事、奇闻趣事,可以增强论证的趣味性,吸引读者下读。

冬夜读书示子聿(yù)

(南宋)陆游

古人学问无遗力,

少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,

绝知此事要躬行。

古人做学问总是不遗余力的,即使这样,也是从年轻开始就下苦功夫且不断努力,直至老年方才有所成就。

从书本上得到的知识终归是浅显的,如果要想认识事物的根本或道理的本质,就得用自己亲身的实践,去探索发现。

学习目标

1.理解真正的格物致知精神。

2.理解文章的论证方法及论证思路。

3.联系学习实际,培养科学实验精神。

作者简介

丁肇中,1936年出生,祖籍山东日照,美籍华裔物理学家。1976年获得诺贝尔物理学奖。

写作背景

本文选自《瞭望》1991年第44期,有改动。受传统教育的影响,我国基础教育过于注重基础知识和基本技能的训练,而忽视对学生创新精神和实践能力的培养,致使学生大多“高分低能”。这已不适应社会、时代发展的需要,鉴于此,著名科学家丁肇中根据现代学术的发展和个人经验,并联系传统的文化背景和我国的现状,向我们提出了忠告:应有格物致知精神。

本文是作者于1991年10月18日在北京人民大会堂举行的“情系中华”大会上接受特别荣誉奖时发表的演讲。如丁肇中先生本人所说:我非常荣幸地接受《瞭望》周刊授予我“情系中华”征文特别荣誉奖。

我父亲是受中国传统教育长大的,我受的教育一部分是传统教育,一部分是西方教育。缅怀我的父亲,我写了《怀念》这篇文章。

多年来,我在美国的学校里接触到不少中国学生,因此,我想借这个机会,向大家谈谈中国学生应该怎样了解自然科学。

重点字词

瞭望(liào) 缅怀(miǎn) 探察 探讨

彷徨(páng huáng) 激变

格物致知 袖手旁观(xiù)

不知所措(cuò)

丁肇中(zhào ) 瞭望(liào) 朱熹(xī ) 论语(lún ) 儒家(rú ) 测量(liánɡ) 埋没(mò ) 探索(suǒ )

词语积累

袖手旁观:比喻置于事外或不协助别人。

一帆风顺:比喻非常顺利,毫无挫折。

格物致知:推究事物的原理,获得知识。

不知所措:不知道怎么办才好。形容处境为难或心神慌乱。

整体感知

一、什么叫“格物”和“致知”?“格物致知精神”是什么精神?

二、本文主要探讨什么问题?

三、本文的论点是什么?

四、本文的结论是什么?

格:探察、探究。

物:物体、事物。

致:达到、得到。

知,知识、认识。

一、什么叫“格物”和“致知”?“格物致知精神”是什么精神?

从探察物体而得到知识。

“格物致知精神”就是“实验精神”。

二、本文主要探讨什么问题?

探讨中国学生应该怎样学习自然科学的问题。

三、本文的论点是什么?

应有格物致知精神(课题即是论点)

四、本文的结论是什么?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

请按照“提出问题——分析问题——解决问题”的结构给全文划分层次并归纳意思。

提出问题

第一部分(1)

中国学生应该怎样学习自然科学。

分析问题

第二部分(2~12)

用中国学生存在的问题和自己的亲身经验,从正反两方面分析了实验精神在科学上的重要性。

解决问题

第三部分(13)

强调培养实验精神的意义,并对中国年轻一代提出希望。

文章解析

阅读2-5自然段,回答下列问题:

1、作者说在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。“四书”是什么书?

2、“格物”和“致知”出自何处?

3、作者对《大学》中 “格物致知”的主张怎样评价?

4、传统的中国教育为什么不重视真正的“格”?传统的中国教育有什么弊端?

1、作者说在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。“四书”是什么书?

朱熹抽取《礼记》中的《大学》《中庸》两篇,和《论语》《孟子》编在一起,称为“四书”。是儒家主要经典。

2、“格物”和“致知”出自何处?

出自《大学》

《大学》中提出格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目,成为南宋以后理学家的基本纲领的一部分。

3、作者对《大学》中 “格物致知”的主张怎样评价?

用这个名词描写现代学术发展是再适当也没有了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

4、传统的中国教育为什么不重视真正的“格”?

传统的中国教育有什么弊端?

传统的中国教育不重视真正的“格”,是因为传统教育的目的并不是寻求新知识,而是适应一个固定的社会制度。

传统的中国教育“偏向于理论而轻视实验。偏向于抽象的思维而不愿动手”,缺乏对实践能力和创新精神的培养。

5、《大学》里讲的格物致知的目的是什么?这个目的与丁教授讲的格物致知的目的是不是一样的?为什么?

使人达到诚意、正心、修身、齐家、治国的田地,从而追求儒家的最高理想——平天下。

不一样。丁教授讲的目的是通过实验得到新知识,这才是格物致知的真正意义。

6、作者说传统的中国教育并不重视真正的格物和致知,他怎么证明的?

举明代大理论家王阳明“格竹子”的事例证明。

为什么用这个例子证明?

因为“他的思想可以代表传统儒家对实验的态度”——有代表性。

举例论证

7、作者认为王阳明 “格”竹子为什么失败?

这位先生明明是把探察外界误认为探讨自己。

王阳明《传习录》在叙述“格竹子”后说:“方知天下之物本无可格者;其格物之功,只在身心上做。”

唯心主义哲学家

文章解析

阅读6-12自然段,回答下列问题:

1、提示了这几段大意的语句是:

我是研究科学的人,所以先让我谈谈实验精神在科学上的重要性。

2、实验精神在科学上的重要性是什么?

只有通过实地实验才能得到新的知识。

3、实验的过程应该是怎样的?

实验的过程应该是积极的、有计划的探测。

4、“实验精神”与“格物致知”是什么关系?

“实验精神”是“真正的格物致知”。

5、按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ?

作者主张:实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要……

6、第8段举研究竹子的例子证明了什么?

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的动手栽种,研究生长过程,科学的观察。证明知识绝不是袖手旁观就可以得到的。

7、第9段讲的是什么道理?

实验的过程不是毫无选择地测量,而是需要细致具体的计划,要有一个适当的目标。

8、作者认为:在今天,王阳明的思想还在继续地支配着一些中国读书人的头脑。其具体表现是什么?

中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是面临着需要主意的研究工作时,就常常不知所措了。

9、作者用什么证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?

以他个人的经验为证

证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助。

10、为什么说当今社会需要真正的格物致知精神?

真正的格物致知精神,不但研究学术不可缺少,而且对应付今天的世界环境也是不可少的。

举例论证

11、丁教授认为《四书》中格物致知真正的意义是什么?

第一,寻求真理的唯一途径是对事物客观的探索;

第二,探索应该有想象力、有计划,不能消极地袖手旁观。

课文小结

本文由古代文化典籍引出观点,以王阳明和自己的实例为论据,针对传统教育下的中国学生,论证了格物致知的真正含义,号召中国学生应有真正的格物致知精神。

第一层(2)

第二层(3~5)

第三层(6~12)

从正反两方面分析实验精神在科学上的重要性。

从正面解释

“格物致知”的真正含义。

从反面论证传统的中国教育并不重视真正的“格物”和“致知”。

第二部分作者是如何展开论述的,运用了哪些论证方法?

在中国传统教育里,最重要的书是“四书”。 “四书”之一的《大学》里这样说:一个人教育的出发点是“格物”和“致知”。就是说,从探察物体而得到知识。用这两个词语描写现代学术发展是再恰当也没有的了。现代学术的基础就是实地的探察,就是我们现在所谓的实验。

第一层(2):正面解释

作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明

“格”竹子失败证明了什么?

王阳明的“格物”实际上是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界。证明实验的过程不是消极的观察而是积极地实践,也证明了中国古代的传统教育没有真正理解格物致知的含义。

第二层(3~5):反面论证

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

从现代观念看,真正的“格物致知”是什么呢?

第三层(6~12):正反两方面分析

怎样进行实验?实验有什么特点?

实验的过程不是消极的观察,而是积极的探测。

实验不是毫无选择的地测量,它需要有细致具体的计划。特别重要的,是要有一个适当的目标,以作为整个探索过程的向导。

一个成功的实验者应该具备怎样的素质?它们之间

有何联系?

一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。

选择正确的目标

开展实验

坚持完成实验

作者列举了什么例子从反面论证实验精神在科学上的重要性?

因为这个文化背景,中国学生大都偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近一百分,但是在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了。

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己做主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的唯一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

作者认为今天的教育应当怎样发扬真正的格物致知精神?

我们需要培养实验的精神。就是说,不论是研究自然科学,研究人文科学,还是在个人行动上,我们都要保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。

说说作者在结尾表达了什么希望?

希望我们这一代对于格物和致知有新的认识和思考,使得实验精神真正变成中国文化的一部分。

写法探究

本文主要运用什么论证方法,请举例说明。

道理论证:

如:开篇对“格物致知”的解释说明,给读者一个明确的概念,从理论上阐述了“格物致知”的含义。

对实验精神的重要性的论述,从科学进展的历史角度,阐述精辟见解,从正面论述实验对于获得科学知识的重要性,使论证更具有说服力。

举例论证:

所举例子 阐述道理 作用 论述

角度

明朝大理论家王阳明“格“竹子的,头痛失败。

论证传统教育不是真正的“格物致知”。

使论证更具体形象生动,更具说服力。

反面

通过实验了解竹子性质。

实验的过程……有计划的探测。

使论证更具体形象生动,更具说服力。

正面

中国学生功课成绩好,面临研究工作束手无策

中国学生偏向

……而不愿动手

使论证更具体形象生动,更具说服力。

反面

拉近与听众的距离,使论证更具体形象生动,更具说服力。

作者在美国的学习经历

以埋头读书应对……

反面

应有格物致知精神

引论(提出论点):应有格物致知精神

本论(阐明道理)

1.解释“格物致知”的含义

2.举例说明在古代并未重视“格物致知”

3.现代“格物致知”的重要性

结论(解决问题):论证“格物致知”的真正意义,提出希望。

培养实验精神

贡献人类社会

扩展延伸

1.士虽有学而行为本焉。—— 墨子

2.耳闻之不如目见之,目见之不如足践之。——刘向

3.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 ——陆游

4.不入虎穴,焉得虎子。——《后汉书》

5.其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

——鲁迅

6.行是知之始,知是行之成。 ——陶行知

7.道虽学不行不至,事虽小不为不成。——《荀子》

巩固训练

一、文学常识填空

⑴“在中国传统教育里,最重要的书是“四书”,这“四书”指的是_______、________、________和________四部儒家经典。

⑵“格物”“致知”出自儒家经典中的________,意思是_____________________。

《论语》

《孟子》

《大学》

《中庸》

《大学》

从探察物体而得到知识。

2、下列句子中加点成语使用正确的一项是( )

A. 这篇获奖作文是他经过认真构思,反复修改后处心积虑写出来的。

B. 小明同学长着一张普普通通的脸,无论他走到哪个地方,都会给人一种鹤立鸡群的感觉。

C. 居高不下的房价已经成为影响人们生活质量的沉重负担,人们要求平抑房价的呼声不绝于耳。

D. 小军在辩论会上引经据典,断章取义,博得了观众们的阵阵掌声。

C

B、鹤立鸡群:形容一个人的仪表或本领出众。

C、不绝于耳:声音在耳边鸣响不断。(类似余音绕梁)

D、断章取义:不顾文章或讲话原意,孤立的截取一段或一句的意思。

3、下列划线成语运用不正确的一项是( )

A.遇到同学间闹矛盾时,作为旁观者我们不能袖手旁观。

B.他被突来的质疑问得张口结舌,不知所措。

C.考试考了个鸭蛋,他仍不以为然,难怪老师要骂他。

D.他在我们中间挑拨离间,影响我们的团结。

A.袖手旁观:比喻置身事外或不协助别人。

B.不知所措:不知道怎么办才好。

C.不以为意:不放在心上。

不以为然:不认为是正确的。

D.挑拨离间:比喻搬弄是非,使别人不团结。

C

4.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.中国工程院院士张伯礼中医药治疗新冠肺炎的方法,使全球无数人受益。

B.针对近来频频发生的校园暴力事件,几个学校的领导进行了深刻反思。

C.家长要让孩子接受“吃苦教育”,以此提高孩子自食其力的能力和独立自主的精神。

D.一堂堂看似普通的体有课,不仅潜移默化地影响青少年的体育价值观,更直接地关系到他们的身体健康。

A

B.针对近来频频发生的校园暴力事件,几个学校的领导进行了深刻反思。

“几个学校的领导”有歧义,应改为“学校的几个领导”

C.家长要让孩子接受“吃苦教育”,以此提高孩子自食其力的能力和独立自主的精神。

“提高”与“独立自主的精神”搭配不当,将“和”改为“培养他们”

D.一堂堂看似普通的体有课,不仅潜移默化地影响青少年的体育价值观,更直接地关系到他们的身体健康。

应改为:不仅直接地关系到青少年的身体健康,更潜移默化地影响他们的体育价值观

5.修改下列病句

A.关注孩子的“精神成长”,培养他们阅读和研究,教育就已经成功了一半。

(成分残缺,“培养他们阅读和研究”缺宾语,应该在其后加“的能力”。)

B.随着我市“阳光体育活动”的广泛开展,同学们的身体素质得到了极大的改善。

(将“改善”改为“提高”)

C.受“厄尔尼诺”现象影响,黄河流域干旱严重,专家预测小麦将减产大约30%左右。

(删去“大约”或“左右”)

D.为了避免受打扰的事情不再发生,金庸先生闭门谢客,低调地度过了92岁生日。

(删去“不”)

6、选择正确的词语填空

⑴实验的过程不是毫无选择的(A.测试 B.测量),它需要有小心具体的计划。

⑵现代学术的基础就是实地的(A.探察 B.探查),就是我们现在所谓的实验。

⑶科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地(A.实验 B.试验)而得到,不是由自我检讨或哲理的清谈就可求到的。

⑷因为儒家传统的看法认为天下有不变的真而真理是“圣人”从内心(A.领会 B.领悟)的。

7、下面顺序最恰当的一项是( )

国无德不兴,人无德不立,在传承千年的中国传统文化中,________,________,________,________,更要立志报效祖国。

①还是“修身、齐家、治国平天下”的人生追求

②无论是“天下兴亡,匹夫有责”的家国大义

③修身立德强调的从来不只是在私人领域做到“独善其身”

④抑或是“己所不欲,勿施于人”的推己及人

A.②①③④ B.②①④③ C.③②①④ D.③④①②

B

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读