人教版(2024)七年级上册历史第7课 百家争鸣(课件)(共26张PPT+视频)

文档属性

| 名称 | 人教版(2024)七年级上册历史第7课 百家争鸣(课件)(共26张PPT+视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 93.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-18 16:14:22 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

百家争鸣,是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面。《隋书·经籍志》、《四库全书总目》等书则记载“诸子百家”实有上千家。但较为著名的只有12家被发展成学派。春秋战国时期,各种思想学术流派的成就,与同期古希腊文明交相辉映;以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系。至汉武帝时,推行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,于是以孔子、孟子为代表的儒家思想成为统治阶级思想正统,统治中国思想、文化两千余年。

整

体

感

知

观看视频:百家争鸣

新

课

导

入

孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。他被尊为儒教始祖(非儒学),随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、和国家的祖宗神同等级别的“大祀”

---百度百科

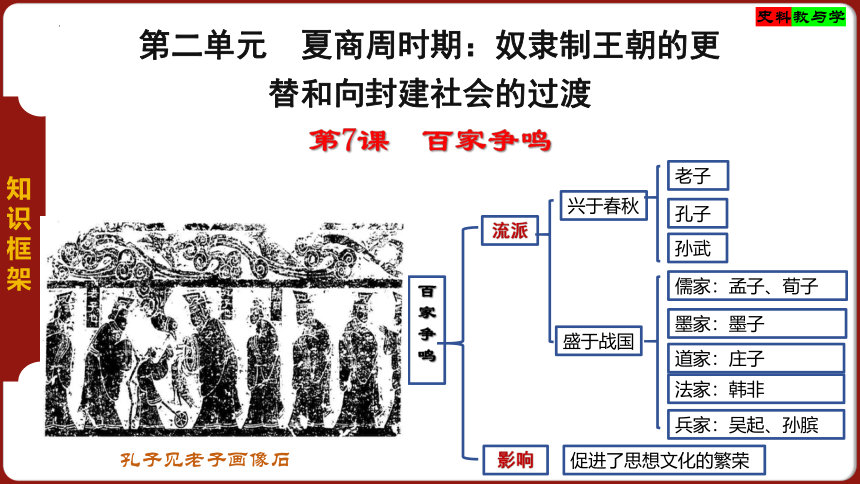

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第7课 百家争鸣

知识框架

孔子见老子画像石

老子

流派

百家争鸣

兴于春秋

盛于战国

影响

促进了思想文化的繁荣

孔子

孙武

儒家:孟子、荀子

墨家:墨子

道家:庄子

法家:韩非

兵家:吴起、孙膑

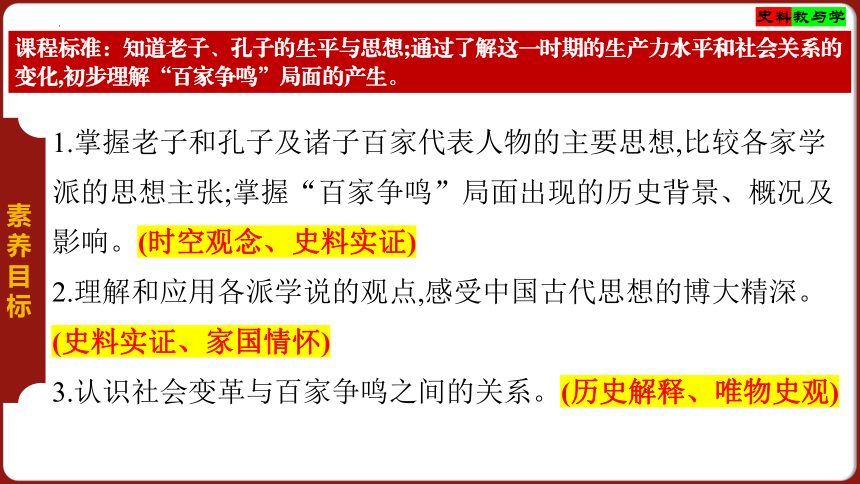

1.掌握老子和孔子及诸子百家代表人物的主要思想,比较各家学派的思想主张;掌握“百家争鸣”局面出现的历史背景、概况及影响。(时空观念、史料实证)

2.理解和应用各派学说的观点,感受中国古代思想的博大精深。

(史料实证、家国情怀)

3.认识社会变革与百家争鸣之间的关系。(历史解释、唯物史观)

素

养

目

标

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

文化与社会的关系:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产物,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗等。文化不仅是一个民族的精神财富,也是社会发展的重要推动力。 文化作为一种社会精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。社会的发展为文化的繁荣提供了物质和精神基础,社会的变革也会带动文化的变革。

文化与社会的关系是密不可分的,文化的发展和社会的发展相互促进,共同推动社会的进步和发展。

史

学

素

养

学习任务一 老子和《道德经》

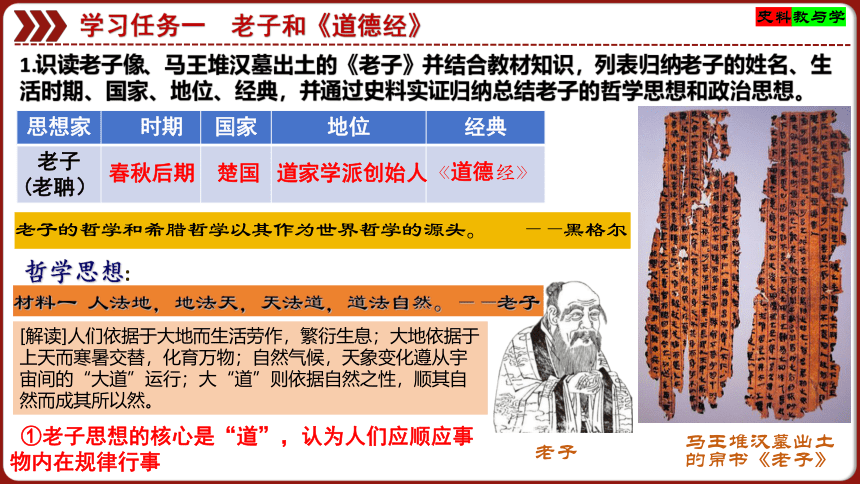

1.识读老子像、马王堆汉墓出土的《老子》并结合教材知识,列表归纳老子的姓名、生活时期、国家、地位、经典,并通过史料实证归纳总结老子的哲学思想和政治思想。

马王堆汉墓出土的帛书《老子》

老子

思想家 时期 国家 地位 经典

老子(老聃)

春秋后期

道家学派创始人

楚国

《道德经》

哲学思想:

老子的哲学和希腊哲学以其作为世界哲学的源头。 ——黑格尔

材料一 人法地,地法天,天法道,道法自然。——老子

①老子思想的核心是“道”,认为人们应顺应事物内在规律行事

[解读]人们依据于大地而生活劳作,繁衍生息;大地依据于上天而寒暑交替,化育万物;自然气候,天象变化遵从宇宙间的“大道”运行;大“道”则依据自然之性,顺其自然而成其所以然。

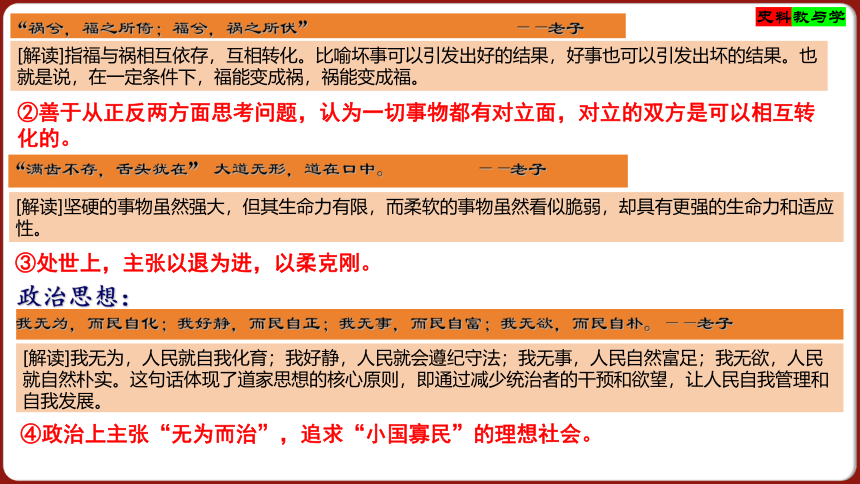

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏” ——老子

“满齿不存,舌头犹在” 大道无形,道在口中。 ——老子

[解读]指福与祸相互依存,互相转化。比喻坏事可以引发出好的结果,好事也可以引发出坏的结果。也就是说,在一定条件下,福能变成祸,祸能变成福。

②善于从正反两方面思考问题,认为一切事物都有对立面,对立的双方是可以相互转化的。

[解读]坚硬的事物虽然强大, 但其生命力有限, 而柔软的事物虽然看似脆弱, 却具有更强的生命力和适应性。

③处世上,主张以退为进,以柔克刚。

政治思想:

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。——老子

[解读]我无为,人民就自我化育;我好静,人民就会遵纪守法;我无事,人民自然富足;我无欲,人民就自然朴实。这句话体现了道家思想的核心原则, 即通过减少统治者的干预和欲望, 让人民自我管理和自我发展。

④政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会。

学习任务二 孔子和儒家学说

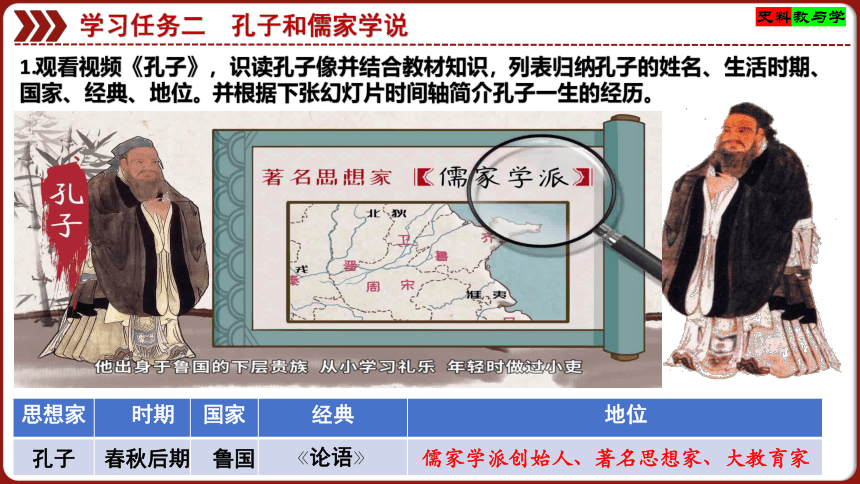

1.观看视频《孔子》,识读孔子像并结合教材知识,列表归纳孔子的姓名、生活时期、国家、经典、地位。并根据下张幻灯片时间轴简介孔子一生的经历。

思想家 时期 国家 经典 地位

孔子

春秋后期

鲁国

《论语》

儒家学派创始人、著名思想家、大教育家

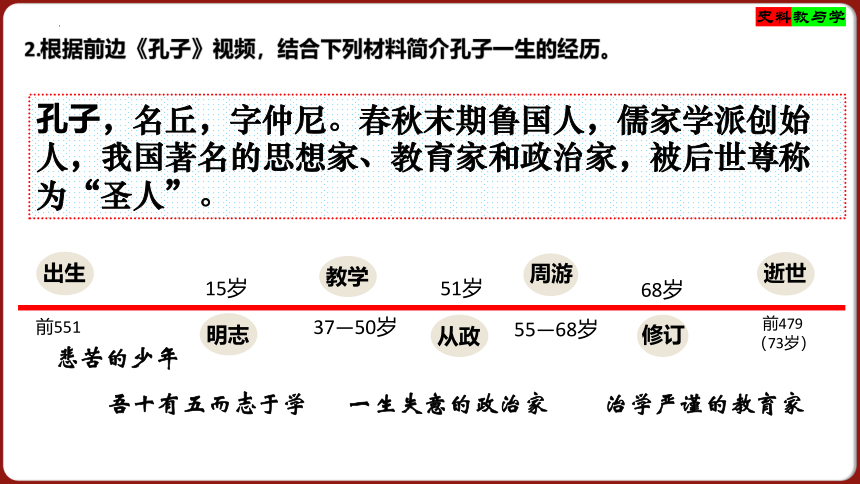

孔子,名丘,字仲尼。春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家和政治家,被后世尊称为“圣人”。

出生

明志

教学

从政

周游

修订

逝世

前551

前479

(73岁)

15岁

37—50岁

51岁

55—68岁

68岁

悲苦的少年

吾十有五而志于学

一生失意的政治家

治学严谨的教育家

2.根据前边《孔子》视频,结合下列材料简介孔子一生的经历。

3.阅读史料并结合教材知识,并根据看过的视频《孔子》,归纳孔子在思想、政治、教育上的主张,以及在文化上的贡献。

樊迟问仁。子曰:“爱人。” ——《论语·颜渊》

(子贡问仁)子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。 ——《论语·雍也》

仲弓问仁。子曰:“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

[解读]樊迟问仁, 孔子回答“ 爱人”,意味着仁的本质就是关爱他人。

[解读]自己要站稳,才能扶起摔倒的人。自己要腾达,才能博施济众。

[解读]指自己不愿意的,不要施加给别人。

①思想核心是“仁”。提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心。

思想上:

子曰:“为政以德,譬如北辰(北极星),居其所而众星共之。” ——《论语·为政》

[解读]治理国家要要用道德,就像北极星一样,固定在所在的地方,所有的星辰都会环绕着它。(统治者如果实行德治,群臣百姓就会自动围绕着你转。)

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

——《论语·为政》

[解读]孔子说:“用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心。”

夫子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。” ——《礼记·檀弓下》

[解读]弟子们记住啊,苛政比老虎还要凶猛。

政治上:

②政治上主张恢复西周的礼乐文明,提出“为政以德”,反对苛政,实行德政,要求统治者爱惜民力,体察民意,使人民信服,社会才会稳定。

孔子创办私学,打破了贵族和王室

垄断教育的局面,促进了教育的发展

学生情况 姓名

贵族子弟 孟懿子;司马牛

家境贫寒 颜回;闵子骞 ;子路

家境富裕 子贡;冉有

天资聪颖 颜回;子游;子夏

相对愚钝 曾参;子路

(1)创办私学

提出有教无类

教育上:

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” —《论语·为政》

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” —《论语·为政》

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。” —《论语·为政》

[解读]孔子说:知道的就是知道,不知道就是不知道,这才是明智的。

[解读]孔子说:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借这个做老师了。

[解读]孔子说:只是读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从,只空想却不读书,就会疑惑。

子曰:“三人行,必有我师焉。” —《论语·述而》

[解读]孔子说:聪明且爱好学习,不认为向比自己差的人请教问题是件可耻的事情,这就是为什么他死后谥号被称做“文”的原因。

子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。” —《论语·公冶长》

[解读]孔子说:别人的言行举止,必定有值得我学习的地方。

(2)在教学中注重道德教育和文化知识教育,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法。

《诗经》书影

《春秋》书影

《论语》书影

文化上的贡献:

精心整理古籍,对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。

(1)整理古籍:编定《诗经》《尚书》《礼记》《周易》 《春秋 》

(2)言论记录:由其弟子将其思想整理为《论语》

4.根据祭孔图片及文字材料,并结合教材知识,分析孔子学说对中国古代社会的影响。

祭孔:孔子死后,鲁哀公令其子孙“岁时奉祀”,表示对孔子的尊崇与怀念。汉朝开始,历代帝王大都推崇孔子思想,用最高祭天大礼祭祀孔子。随着祭孔规格和礼仪不断增加,祭孔大典成为与祭祀天地、社稷并列的国之大典,成为传承中华文化的象征性仪式。

孔子创立的儒家学说后来成为中国封建社会的统治思想;他提出的一些道德规范对中国社会发展具有深远影响。

学习任务三 百家争鸣

1.根据整体感知中的视频《百家争鸣》,结合教材知识,分析百家争鸣的背景、表现。

百家争鸣的背景:

战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立;“学在官府”的格局被打破,私学勃兴。

表现:

各学派的代表人物聚众讲学,著书立说,希望用自己的学说解决社会问题。学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。形成了思想文化繁荣的局面。

含义:“百家”是泛指,意为数量多,史称“诸子百家”,即各种思想学派。

孟子

墨子

庄子

韩非子

荀子

孙膑

学派 人物 时代 主要思想 著作

儒家 战国

墨家

道家

法家

兵家

2.阅读教材内容,列表归纳百家争鸣的主要学派代表人物及其主要思想。

墨子

主张“兼爱”“非攻”,贤人治国,主张统一思想,提倡节俭

《墨子》

孟子

荀子

主张实行“仁政”;提出“民为贵,君为轻,社稷次之”的思想;认为得民心者才能得天下,反对一切非正义的战争。

《孟子》

《荀子》

主张实行礼治,主张礼法并用,明确尊卑等级,以维护社会秩序。

治国要顺应自然和民心;人生应追求精神自由,保持独立人格

庄子

韩非

《庄子》

《韩非子》

反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治

吴起

孙膑

军事理论有了进一步发展

请大家思考,哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家

3.分析史料并结合教材知识,理解百家争鸣的影响。

材料一:郭沫若指出“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。那时候的思想学术,无论是南派、北派,都有独创精神。”

材料二:中国历史上第一次出现真正的百家争鸣局面是在战国时代。……代表百家的有儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家等,包括其分支学派,细考之亦有百家之多。这些彼此不同甚至观点相反的学派“蜂出并作,各引一端”“其言虽殊,辟犹水火”,竟能相安共处,自由争鸣,大大繁荣了我国古代的学术,丰富了我国的思想史,对后世产生了深远的影响。

材料三:儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。百家争鸣对当时和日后社会的发展起了巨大的推动作用。

——摘编自曾宪东《战国百家争鸣考》

百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

拓展探究

孔子讲“仁爱”,墨子主张“兼爱”,二者有区别吗?

孔子讲仁爱是有等级的爱。以血缘关系的亲情为出发点,先爱父母子女,之后再爱他人,是一种有秩序的关爱。意在维护奴隶主阶级的统治和社会秩序。

墨子的兼爱是不分亲疏远近、尊卑贵贱,是一视同仁的博爱。这种爱没有任何附加条件,源于人性本善的大爱。“非攻”墨子反对战争。他的兼爱理想太高贵。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。 ——《孟子》

体现了孟子的仁义道德思想。 体现了坚守信念,矢志不渝的精神。孟子通过这句话提醒人们在不同的境遇中都要坚守自己的原则和价值观, 这是一种高尚的品德和道德准则。

阅读孟子对大丈夫的评述,体现了孟子的什么精神品质?

[解读]在富贵时,能使自己节制而不挥霍;在贫贱时不要改变自己的意志;在强权下不能改变自己的态度,这样才是大丈夫。

拓展探究

诸子百家的思想博大精深,对于传统文化,我们应该取其精华、去其糟粕。请你谈谈诸子百家的思想在今天有哪些现实意义?

学派 现实意义

儒家

道家

法家

墨家

兵家

以德治国、以礼治国、全民教育、素质教育等

人与自然和谐发展

依法治国

平等博爱、热爱和平、反对战争

集体主义、爱国主义、英雄主义、不畏艰险、艰苦创业、勇于奉献、不怕牺牲、不拘陈法、开拓创新

拓展探究

百家争鸣时期代表不同阶层的思想家们争论的焦点是什么?他们分别提出怎样的方略?

争鸣

治国

人

孔子:以德治国

孟子:仁政

韩非子:法治

老子:无为而治

墨子:非攻、尚贤

人与人

人与自然

孔子:仁

墨子:兼爱

庄子:顺应自然

老子:道法自然

荀子:礼法并用

课堂小结

学派 代表 时期 主要思想

道家

墨家

法家

老子

庄子

墨子

韩非

春秋晚期

战国

战国

战国

战国

孔子

孟子

“仁”的学说、以德治国、有教无类

“仁政”“民贵君轻”

一切事物都有对立面,对立双方能够

相互转化;“无为而治”“道法自然”

主张治国要顺应自然和民心

主张“兼爱”“非攻”等

以法治国;建立中央集权专制统治

儒家

荀子

春秋晚期

战国

“礼法并用”

兵

家

春秋末期

战国

孙武

吴起

孙膑

《孙子兵法》奠定了我国军事理论的基础

军事理论有了进一步发展

随堂训练

1.(2024四川达州)春秋战国时期是社会大动荡时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起,其中发现和总结出许多教育规律,提出一系列教学原则和方法的思想家是( )

A.孔子 B.老子 c.墨子 D.韩非

2.(2024福建福州)子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌 B.因材施教 C.温故知新 D.不耻下问

3.下面牌匾中的书法内容是我国历史上某一位思想家提出的观点。他是( )

A.孔子 B.墨子 C.孙子 D.老子

4.“故礼及身而行修,义及国而政明,能以礼挟而贵名白,天下愿,令行禁止,王者之事毕矣。”材料所折射的“礼治”的思想出自( )

A.儒家孔子 B.道家老子 C.儒家荀子 D.道家庄子

A

B

D

C

5.墨子思想折射出中国传统道德文化中崇尚和平、追求和谐的积极力量,

在当前社会具有深远的现实意义。战国时期,墨子提出的思想主张是( )

A.为政以德 B.“兼爱”“非攻” C.无为而治 D.改革、法治

6.战国时期,法家代表人物韩非说:“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。”由此可知,韩非主张( )

A.建立中央集权制度 B.实行“仁政” C.治国要顺应自然和民心 D.“兼爱”“非攻”

7.“他塑造了一种热心为公的人的形象……是更有建设性的思想家……希望培养君子来使国家变得更加高尚。”材料中的思想家主张( )

A.“无为而治” B.以法治国 C.仁者爱人 D.“兼爱”“非攻”

8.老子认为“圣人常无心,以百姓心为心”,孔子提出“节用而爱人,使民以时”。二者都主张( )

A.“无为而治” B.重农抑商 C.儒道一家 D.以民为本

9.战国时期,生产力水平不断提高,推动社会结构发生重大变化;同时,兼并战争日益激烈,要求各国纷纷变法,实行君主集权,建立更严密的管理体制;思想上诸子百家纷纷提出自己改变社会的方案,互相争鸣。以上内容说明战国时期( )

A.社会出现多方面变革 B.商鞅变法促使社会变革

C.统一成为发展的趋势 D.百家争鸣为变革找方向

B

A

C

D

A

10.春秋战国时期,在中国思想发展史上占有重要的地位。这一时期出现了诸子

百家彼此诘难,相互争鸣,盛况空前的学术局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,诸侯割据纷争,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。儒、法、道、墨、阴阳等学派针对治理国家的问题提出自己的主张;各家学派之间进行激烈的论争,出现了“百家争鸣”的局面。

(1)根据材料一,指出百家争鸣出现的背景和各学派争论的共同问题。

(1)背景:春秋战国时期,诸侯割据纷争,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。共同问题:如何治理国家(用自己的学说解决社会问题)。

材料二

图一 图二 图三

(2)请仔细观察材料二中的漫画,写出三幅漫画分别反映了哪家学派的政治思想?请任选其中一派,写出其代表人物及思想主张。

(2)派别:法家、儒家、道家。法家学派的代表人物是韩非。韩非的思想主张有反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。儒家学派的代表人物有孟子。孟子主张实行“仁政”。道家学派的代表人物有庄子。庄子强调治国要顺应自然和民心。

材料三 儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。百家争鸣对当时和日后社会的发展起了巨大的推动作用。

(3)材料一与材料二、材料三中的百家争鸣有什么内在联系

(3)联系:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立;“学在官府”的格局被打破,私学勃兴。各学派的代表人物聚众讲学,著书立说,学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,形成了思想文化繁荣的局面。

(4)根据材料三,归纳百家争鸣对中国发展的重要意义。

(4)意义:百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

百家争鸣,是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面。《隋书·经籍志》、《四库全书总目》等书则记载“诸子百家”实有上千家。但较为著名的只有12家被发展成学派。春秋战国时期,各种思想学术流派的成就,与同期古希腊文明交相辉映;以孔子、老子、墨子为代表的三大哲学体系。至汉武帝时,推行“罢黜百家,尊崇儒术”的政策,于是以孔子、孟子为代表的儒家思想成为统治阶级思想正统,统治中国思想、文化两千余年。

整

体

感

知

观看视频:百家争鸣

新

课

导

入

孔子在古代被尊奉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上的最博学者之一,被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。其儒家思想对中国和世界都有深远的影响,孔子被列为“世界十大文化名人”之首。他被尊为儒教始祖(非儒学),随着孔子影响力的扩大,孔子祭祀也一度成为和上帝、和国家的祖宗神同等级别的“大祀”

---百度百科

第二单元 夏商周时期:奴隶制王朝的更替和向封建社会的过渡

第7课 百家争鸣

知识框架

孔子见老子画像石

老子

流派

百家争鸣

兴于春秋

盛于战国

影响

促进了思想文化的繁荣

孔子

孙武

儒家:孟子、荀子

墨家:墨子

道家:庄子

法家:韩非

兵家:吴起、孙膑

1.掌握老子和孔子及诸子百家代表人物的主要思想,比较各家学派的思想主张;掌握“百家争鸣”局面出现的历史背景、概况及影响。(时空观念、史料实证)

2.理解和应用各派学说的观点,感受中国古代思想的博大精深。

(史料实证、家国情怀)

3.认识社会变革与百家争鸣之间的关系。(历史解释、唯物史观)

素

养

目

标

课程标准:知道老子、孔子的生平与思想;通过了解这一时期的生产力水平和社会关系的变化,初步理解“百家争鸣”局面的产生。

文化与社会的关系:文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产物,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗等。文化不仅是一个民族的精神财富,也是社会发展的重要推动力。 文化作为一种社会精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。社会的发展为文化的繁荣提供了物质和精神基础,社会的变革也会带动文化的变革。

文化与社会的关系是密不可分的,文化的发展和社会的发展相互促进,共同推动社会的进步和发展。

史

学

素

养

学习任务一 老子和《道德经》

1.识读老子像、马王堆汉墓出土的《老子》并结合教材知识,列表归纳老子的姓名、生活时期、国家、地位、经典,并通过史料实证归纳总结老子的哲学思想和政治思想。

马王堆汉墓出土的帛书《老子》

老子

思想家 时期 国家 地位 经典

老子(老聃)

春秋后期

道家学派创始人

楚国

《道德经》

哲学思想:

老子的哲学和希腊哲学以其作为世界哲学的源头。 ——黑格尔

材料一 人法地,地法天,天法道,道法自然。——老子

①老子思想的核心是“道”,认为人们应顺应事物内在规律行事

[解读]人们依据于大地而生活劳作,繁衍生息;大地依据于上天而寒暑交替,化育万物;自然气候,天象变化遵从宇宙间的“大道”运行;大“道”则依据自然之性,顺其自然而成其所以然。

“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏” ——老子

“满齿不存,舌头犹在” 大道无形,道在口中。 ——老子

[解读]指福与祸相互依存,互相转化。比喻坏事可以引发出好的结果,好事也可以引发出坏的结果。也就是说,在一定条件下,福能变成祸,祸能变成福。

②善于从正反两方面思考问题,认为一切事物都有对立面,对立的双方是可以相互转化的。

[解读]坚硬的事物虽然强大, 但其生命力有限, 而柔软的事物虽然看似脆弱, 却具有更强的生命力和适应性。

③处世上,主张以退为进,以柔克刚。

政治思想:

我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。——老子

[解读]我无为,人民就自我化育;我好静,人民就会遵纪守法;我无事,人民自然富足;我无欲,人民就自然朴实。这句话体现了道家思想的核心原则, 即通过减少统治者的干预和欲望, 让人民自我管理和自我发展。

④政治上主张“无为而治”,追求“小国寡民”的理想社会。

学习任务二 孔子和儒家学说

1.观看视频《孔子》,识读孔子像并结合教材知识,列表归纳孔子的姓名、生活时期、国家、经典、地位。并根据下张幻灯片时间轴简介孔子一生的经历。

思想家 时期 国家 经典 地位

孔子

春秋后期

鲁国

《论语》

儒家学派创始人、著名思想家、大教育家

孔子,名丘,字仲尼。春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家和政治家,被后世尊称为“圣人”。

出生

明志

教学

从政

周游

修订

逝世

前551

前479

(73岁)

15岁

37—50岁

51岁

55—68岁

68岁

悲苦的少年

吾十有五而志于学

一生失意的政治家

治学严谨的教育家

2.根据前边《孔子》视频,结合下列材料简介孔子一生的经历。

3.阅读史料并结合教材知识,并根据看过的视频《孔子》,归纳孔子在思想、政治、教育上的主张,以及在文化上的贡献。

樊迟问仁。子曰:“爱人。” ——《论语·颜渊》

(子贡问仁)子曰:夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。 ——《论语·雍也》

仲弓问仁。子曰:“己所不欲,勿施于人。” ——《论语·颜渊》

[解读]樊迟问仁, 孔子回答“ 爱人”,意味着仁的本质就是关爱他人。

[解读]自己要站稳,才能扶起摔倒的人。自己要腾达,才能博施济众。

[解读]指自己不愿意的,不要施加给别人。

①思想核心是“仁”。提出仁者爱人,即人要有爱心和同情心。

思想上:

子曰:“为政以德,譬如北辰(北极星),居其所而众星共之。” ——《论语·为政》

[解读]治理国家要要用道德,就像北极星一样,固定在所在的地方,所有的星辰都会环绕着它。(统治者如果实行德治,群臣百姓就会自动围绕着你转。)

子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

——《论语·为政》

[解读]孔子说:“用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心。”

夫子曰:“小子识之,苛政猛于虎也。” ——《礼记·檀弓下》

[解读]弟子们记住啊,苛政比老虎还要凶猛。

政治上:

②政治上主张恢复西周的礼乐文明,提出“为政以德”,反对苛政,实行德政,要求统治者爱惜民力,体察民意,使人民信服,社会才会稳定。

孔子创办私学,打破了贵族和王室

垄断教育的局面,促进了教育的发展

学生情况 姓名

贵族子弟 孟懿子;司马牛

家境贫寒 颜回;闵子骞 ;子路

家境富裕 子贡;冉有

天资聪颖 颜回;子游;子夏

相对愚钝 曾参;子路

(1)创办私学

提出有教无类

教育上:

子曰:“温故而知新,可以为师矣。” —《论语·为政》

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” —《论语·为政》

子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。” —《论语·为政》

[解读]孔子说:知道的就是知道,不知道就是不知道,这才是明智的。

[解读]孔子说:温习学过的知识,可以得到新的理解和体会,可以凭借这个做老师了。

[解读]孔子说:只是读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从,只空想却不读书,就会疑惑。

子曰:“三人行,必有我师焉。” —《论语·述而》

[解读]孔子说:聪明且爱好学习,不认为向比自己差的人请教问题是件可耻的事情,这就是为什么他死后谥号被称做“文”的原因。

子曰:“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也。” —《论语·公冶长》

[解读]孔子说:别人的言行举止,必定有值得我学习的地方。

(2)在教学中注重道德教育和文化知识教育,提出因材施教、举一反三等教学原则和方法。

《诗经》书影

《春秋》书影

《论语》书影

文化上的贡献:

精心整理古籍,对传承中国古代文化经典和学术思想作出巨大贡献。

(1)整理古籍:编定《诗经》《尚书》《礼记》《周易》 《春秋 》

(2)言论记录:由其弟子将其思想整理为《论语》

4.根据祭孔图片及文字材料,并结合教材知识,分析孔子学说对中国古代社会的影响。

祭孔:孔子死后,鲁哀公令其子孙“岁时奉祀”,表示对孔子的尊崇与怀念。汉朝开始,历代帝王大都推崇孔子思想,用最高祭天大礼祭祀孔子。随着祭孔规格和礼仪不断增加,祭孔大典成为与祭祀天地、社稷并列的国之大典,成为传承中华文化的象征性仪式。

孔子创立的儒家学说后来成为中国封建社会的统治思想;他提出的一些道德规范对中国社会发展具有深远影响。

学习任务三 百家争鸣

1.根据整体感知中的视频《百家争鸣》,结合教材知识,分析百家争鸣的背景、表现。

百家争鸣的背景:

战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立;“学在官府”的格局被打破,私学勃兴。

表现:

各学派的代表人物聚众讲学,著书立说,希望用自己的学说解决社会问题。学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短。形成了思想文化繁荣的局面。

含义:“百家”是泛指,意为数量多,史称“诸子百家”,即各种思想学派。

孟子

墨子

庄子

韩非子

荀子

孙膑

学派 人物 时代 主要思想 著作

儒家 战国

墨家

道家

法家

兵家

2.阅读教材内容,列表归纳百家争鸣的主要学派代表人物及其主要思想。

墨子

主张“兼爱”“非攻”,贤人治国,主张统一思想,提倡节俭

《墨子》

孟子

荀子

主张实行“仁政”;提出“民为贵,君为轻,社稷次之”的思想;认为得民心者才能得天下,反对一切非正义的战争。

《孟子》

《荀子》

主张实行礼治,主张礼法并用,明确尊卑等级,以维护社会秩序。

治国要顺应自然和民心;人生应追求精神自由,保持独立人格

庄子

韩非

《庄子》

《韩非子》

反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治

吴起

孙膑

军事理论有了进一步发展

请大家思考,哪一个学派的主张对战国时期的封建统治者最有用?

法家

3.分析史料并结合教材知识,理解百家争鸣的影响。

材料一:郭沫若指出“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。那时候的思想学术,无论是南派、北派,都有独创精神。”

材料二:中国历史上第一次出现真正的百家争鸣局面是在战国时代。……代表百家的有儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家等,包括其分支学派,细考之亦有百家之多。这些彼此不同甚至观点相反的学派“蜂出并作,各引一端”“其言虽殊,辟犹水火”,竟能相安共处,自由争鸣,大大繁荣了我国古代的学术,丰富了我国的思想史,对后世产生了深远的影响。

材料三:儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。百家争鸣对当时和日后社会的发展起了巨大的推动作用。

——摘编自曾宪东《战国百家争鸣考》

百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

拓展探究

孔子讲“仁爱”,墨子主张“兼爱”,二者有区别吗?

孔子讲仁爱是有等级的爱。以血缘关系的亲情为出发点,先爱父母子女,之后再爱他人,是一种有秩序的关爱。意在维护奴隶主阶级的统治和社会秩序。

墨子的兼爱是不分亲疏远近、尊卑贵贱,是一视同仁的博爱。这种爱没有任何附加条件,源于人性本善的大爱。“非攻”墨子反对战争。他的兼爱理想太高贵。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。 ——《孟子》

体现了孟子的仁义道德思想。 体现了坚守信念,矢志不渝的精神。孟子通过这句话提醒人们在不同的境遇中都要坚守自己的原则和价值观, 这是一种高尚的品德和道德准则。

阅读孟子对大丈夫的评述,体现了孟子的什么精神品质?

[解读]在富贵时,能使自己节制而不挥霍;在贫贱时不要改变自己的意志;在强权下不能改变自己的态度,这样才是大丈夫。

拓展探究

诸子百家的思想博大精深,对于传统文化,我们应该取其精华、去其糟粕。请你谈谈诸子百家的思想在今天有哪些现实意义?

学派 现实意义

儒家

道家

法家

墨家

兵家

以德治国、以礼治国、全民教育、素质教育等

人与自然和谐发展

依法治国

平等博爱、热爱和平、反对战争

集体主义、爱国主义、英雄主义、不畏艰险、艰苦创业、勇于奉献、不怕牺牲、不拘陈法、开拓创新

拓展探究

百家争鸣时期代表不同阶层的思想家们争论的焦点是什么?他们分别提出怎样的方略?

争鸣

治国

人

孔子:以德治国

孟子:仁政

韩非子:法治

老子:无为而治

墨子:非攻、尚贤

人与人

人与自然

孔子:仁

墨子:兼爱

庄子:顺应自然

老子:道法自然

荀子:礼法并用

课堂小结

学派 代表 时期 主要思想

道家

墨家

法家

老子

庄子

墨子

韩非

春秋晚期

战国

战国

战国

战国

孔子

孟子

“仁”的学说、以德治国、有教无类

“仁政”“民贵君轻”

一切事物都有对立面,对立双方能够

相互转化;“无为而治”“道法自然”

主张治国要顺应自然和民心

主张“兼爱”“非攻”等

以法治国;建立中央集权专制统治

儒家

荀子

春秋晚期

战国

“礼法并用”

兵

家

春秋末期

战国

孙武

吴起

孙膑

《孙子兵法》奠定了我国军事理论的基础

军事理论有了进一步发展

随堂训练

1.(2024四川达州)春秋战国时期是社会大动荡时期,也是学术思想非常活跃的时期,各种学说蓬勃兴起,其中发现和总结出许多教育规律,提出一系列教学原则和方法的思想家是( )

A.孔子 B.老子 c.墨子 D.韩非

2.(2024福建福州)子路问,“闻斯行诸”(听到就去做吗 )孔子说不行;冉有问同样的问题,孔子却说可以。有弟子对此表示疑惑,孔子说,冉有行事畏缩,所以鼓励他大胆去做,子路比较鲁莽,所以让他注意克制。这体现了孔子注重( )

A.学而不厌 B.因材施教 C.温故知新 D.不耻下问

3.下面牌匾中的书法内容是我国历史上某一位思想家提出的观点。他是( )

A.孔子 B.墨子 C.孙子 D.老子

4.“故礼及身而行修,义及国而政明,能以礼挟而贵名白,天下愿,令行禁止,王者之事毕矣。”材料所折射的“礼治”的思想出自( )

A.儒家孔子 B.道家老子 C.儒家荀子 D.道家庄子

A

B

D

C

5.墨子思想折射出中国传统道德文化中崇尚和平、追求和谐的积极力量,

在当前社会具有深远的现实意义。战国时期,墨子提出的思想主张是( )

A.为政以德 B.“兼爱”“非攻” C.无为而治 D.改革、法治

6.战国时期,法家代表人物韩非说:“事在四方,要在中央。圣人执要,四方来效。”由此可知,韩非主张( )

A.建立中央集权制度 B.实行“仁政” C.治国要顺应自然和民心 D.“兼爱”“非攻”

7.“他塑造了一种热心为公的人的形象……是更有建设性的思想家……希望培养君子来使国家变得更加高尚。”材料中的思想家主张( )

A.“无为而治” B.以法治国 C.仁者爱人 D.“兼爱”“非攻”

8.老子认为“圣人常无心,以百姓心为心”,孔子提出“节用而爱人,使民以时”。二者都主张( )

A.“无为而治” B.重农抑商 C.儒道一家 D.以民为本

9.战国时期,生产力水平不断提高,推动社会结构发生重大变化;同时,兼并战争日益激烈,要求各国纷纷变法,实行君主集权,建立更严密的管理体制;思想上诸子百家纷纷提出自己改变社会的方案,互相争鸣。以上内容说明战国时期( )

A.社会出现多方面变革 B.商鞅变法促使社会变革

C.统一成为发展的趋势 D.百家争鸣为变革找方向

B

A

C

D

A

10.春秋战国时期,在中国思想发展史上占有重要的地位。这一时期出现了诸子

百家彼此诘难,相互争鸣,盛况空前的学术局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,诸侯割据纷争,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。儒、法、道、墨、阴阳等学派针对治理国家的问题提出自己的主张;各家学派之间进行激烈的论争,出现了“百家争鸣”的局面。

(1)根据材料一,指出百家争鸣出现的背景和各学派争论的共同问题。

(1)背景:春秋战国时期,诸侯割据纷争,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。共同问题:如何治理国家(用自己的学说解决社会问题)。

材料二

图一 图二 图三

(2)请仔细观察材料二中的漫画,写出三幅漫画分别反映了哪家学派的政治思想?请任选其中一派,写出其代表人物及思想主张。

(2)派别:法家、儒家、道家。法家学派的代表人物是韩非。韩非的思想主张有反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。儒家学派的代表人物有孟子。孟子主张实行“仁政”。道家学派的代表人物有庄子。庄子强调治国要顺应自然和民心。

材料三 儒家思想孕育了我国传统文化中的政治思想和道德准则;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。它们共同构造了中华民族传统文化的基本精神。百家争鸣对当时和日后社会的发展起了巨大的推动作用。

(3)材料一与材料二、材料三中的百家争鸣有什么内在联系

(3)联系:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立;“学在官府”的格局被打破,私学勃兴。各学派的代表人物聚众讲学,著书立说,学派之间展开激烈辩论,相互抨击;同时又相互影响,取长补短,形成了思想文化繁荣的局面。

(4)根据材料三,归纳百家争鸣对中国发展的重要意义。

(4)意义:百家争鸣促进了思想文化的繁荣,成为我国古代第一次思想文化发展的高峰,为古代思想文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史