第13课 东汉的兴衰 课件

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第13课 东汉的兴衰

2024版人教版 七年级上册中国古代史

课程目标

2024课标要求:

通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景

活动一:东汉建立与“光武中兴”

1.王莽改制

1.背景:西汉后期各种社会矛盾越来越激化。

2.西汉灭亡:公元9年,外戚王莽夺取政权,定国号为“新”,进行社会改革

3.结果:不合时宜的改革激化社会矛盾,最后刘秀率领起义军打败王莽军队。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

2.东汉建立

刘秀(光武帝)

1.时间:公元25年

2.建立者:刘秀(光武帝)

3.都城:洛阳

4.统一:用了10多年的时间削平群雄,完成统一

人物扫描:

刘秀,字文叔,南阳郡蔡阳县人,汉高祖刘邦九世孙,东汉开国皇帝,中国历史上杰出的政治家、军事家。 在位期间安定民生,复苏经济,轻徭薄赋,勤政爱民,倡行节俭,开创了“光武中兴”的治世。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

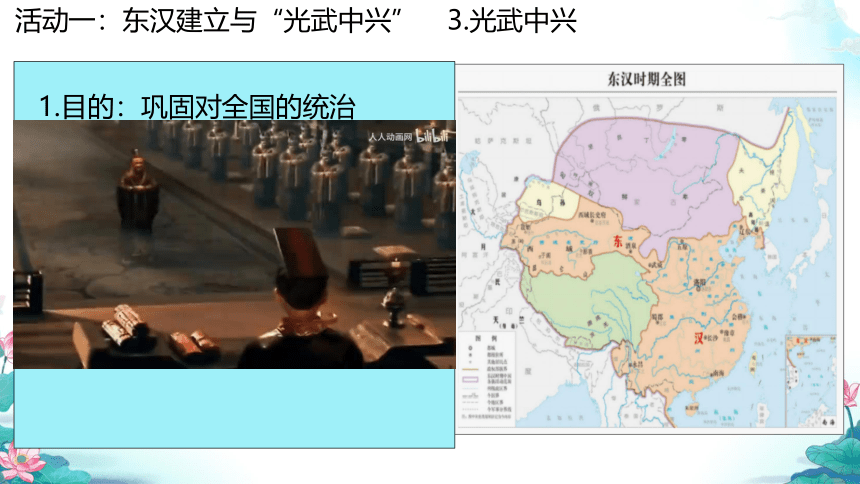

3.光武中兴

1.目的:巩固对全国的统治

2.措施:

(1)释放和禁止虐杀奴婢

(2)给农民田地耕种,减轻田租

(3)合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏

(4)允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾

活动一:东汉建立与“光武中兴”

3.光武中兴

东汉射猎收获画像砖

到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展,社会出现比较安定的局面,史称“光武中兴”。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

4.社会发展

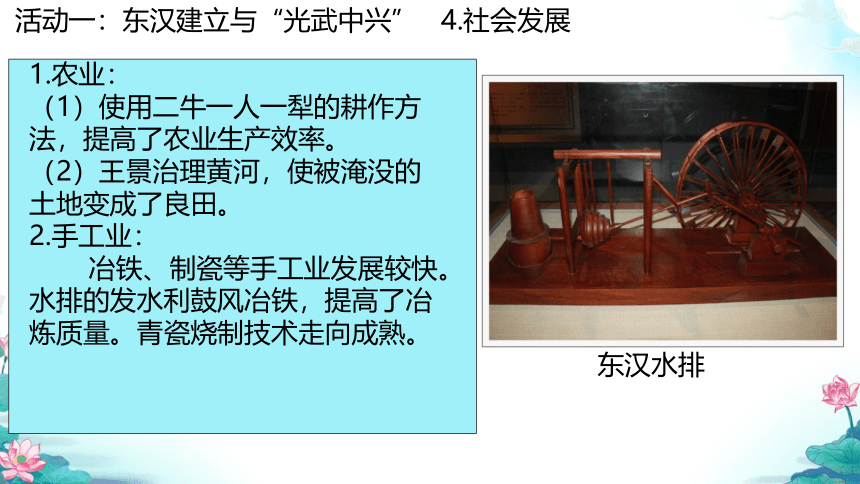

东汉水排

1.农业:

(1)使用二牛一人一犁的耕作方法,提高了农业生产效率。

(2)王景治理黄河,使被淹没的土地变成了良田。

2.手工业:

冶铁、制瓷等手工业发展较快。水排的发水利鼓风冶铁,提高了冶炼质量。青瓷烧制技术走向成熟。

活动二:东汉中后期的政治动荡

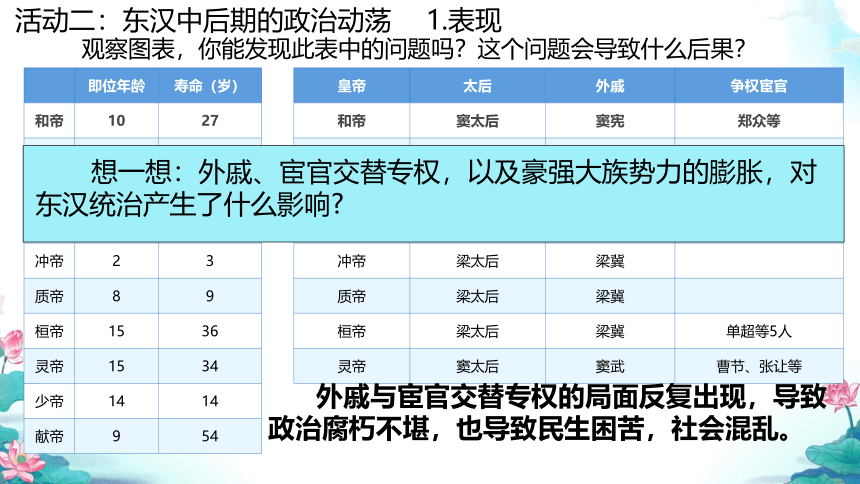

1.表现

观察图表,你能发现此表中的问题吗?这个问题会导致什么后果?

即位年龄 寿命(岁)

和帝 10 27

殇帝 1 2

安帝 13 31

顺帝 11 30

冲帝 2 3

质帝 8 9

桓帝 15 36

灵帝 15 34

少帝 14 14

献帝 9 54

皇帝 太后 外戚 争权宦官

和帝 窦太后 窦宪 郑众等

殇帝 邓太后 邓骘 李闰、江京等

安帝 阎太后 阎显 孙程等19人

顺帝 梁皇后 梁商、梁冀

冲帝 梁太后 梁冀

质帝 梁太后 梁冀

桓帝 梁太后 梁冀 单超等5人

灵帝 窦太后 窦武 曹节、张让等

外戚与宦官交替专权的局面反复出现,导致政治腐朽不堪,也导致民生困苦,社会混乱。

想一想:外戚、宦官交替专权,以及豪强大族势力的膨胀,对东汉统治产生了什么影响

活动二:东汉中后期的政治动荡

1.表现

东汉绿釉水亭

豪强生活图

豪强大族兼并土地,有巨额财富有私人武装,豪强大族势力的膨胀,是东汉晚期出现割据局面的重要因素。

活动三:黄巾起义

1.背景

材料:

东汉末年,朝中大臣上书提出张角所以能够兴兵作乱,万人所以乐附之者,其源皆由十常侍(宦官)多放父兄、子弟、婚亲、宾客典据州郡,辜榷【gu que】(搜刮)财利,侵掠百姓。

元嘉元年(151年)京师旱。任城、梁国饥,民相食。

永兴二年(154年)蝗灾为害,五谷不登,人无宿储。

活动三:黄巾起义

2.概况

请通读课本,梳理黄巾起义的基本信息。

原因 东汉后期政治腐败

自然灾害频繁发生

时间 184年

领导者 张角

组织 太平道

特点 有组织、有准备

结果 失败

影响 沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

活动三:黄巾起义

3.影响

根据课本结合材料归纳黄巾起义的影响?

州牧割据

黄巾起义沉重打击了东汉统治,地方州郡乱作一团。

东汉王朝为加强对地方的统治,改刺史为州牧,派重臣出任州牧,统领地方上的军政事务,地位在郡守之上。

州牧割据的局面,加速了东汉王朝的瓦解。

思考:合作探究

比较“文景之治”与“光武中兴”,归纳两汉治世局面出现的共同原因和作用,从中得到什么启示?

背景 措施 影响

文景 之治 西汉建立,政局稳定,初步发展 注重农业生产,提倡以农为本。进一步减轻赋税(三十税一)和徭役;“以德化民”,废除酷刑;提倡勤俭治国 使西汉政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”

光武 中兴 东汉初建,政权不稳,百废待兴 多次下令释放奴婢,减轻农民负担(三十税一),减轻刑法;合并郡县,裁减官员,惩处贪官污吏;允许北方少数民族内迁 使东汉社会安定,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”

共同点:都善于吸取前朝灭亡的教训;都采取了“休养生息”政策,发展生产;都减轻了农民负担,轻徭薄赋;都维护了国家统一,社会安定等。

启示:统治者要勤政爱民,关注民生;国家统一,社会安定是经济发展的前提等。

材料研读

小民发如韭,剪复生;头如鸡割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。

——《太平御览·菜茹部》

这是东汉后期的一首民谣。说说这首民谣反映出当时民众什么样的情绪。

思路点拨:从材料内容“剪复生”“割复鸣”“从来必可轻”及东汉后期的社会现实去分析。

提示:反映了东汉后期人民的愤怒情绪和不屈不挠的斗争精神。

课堂小结

随堂训练

1.刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,刘秀大力整顿吏治,加强中央集权,采取措施安定民生,恢复残破的社会经济,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.“光武中兴” B.“文景之治” C.“吴越争霸” D.“休养生息”

2.西汉的都城与东汉的都城都很繁华,被称为“东西二京”。这里的“东西二京”是( )

A.长安和镐京 B.咸阳和洛阳 C.长安和洛阳 D.成都和建业

3.东汉建立后,光武帝以“柔术”治天下,颁布诏令释放奴婢,“欲归父母者,恣听之,敢拘执论如律”“其杀奴婢,不得减罪”等。此举意在( )

A.增加劳动力以发展生产 B.贯彻“无为而治”的儒家思想

C.完全铲除奴隶制的残余 D.延续西汉的“盐铁专卖”

A

C

A

随堂训练

4.为避免重蹈西汉覆辙,东汉光武帝规定“后宫之家,不得封侯与政”,但最终东汉还是让“后宫之家”成了政权的掘墓人。由此可推

断,东汉后期出现的局面是( )

A.农民起义频发 B.藩镇割据

C.外戚与宦官交替专权 D.土地兼并

5.毛泽东在《后汉书·光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛,罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲除此法,同之内郡。”这道诏令所反映的统治措施是( )

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

C

D

随堂训练

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一 光武帝即位的第二年,他首先下令,凡被卖为奴隶而希望回到父母身边者,都可获得解放,又于建武六年,将王莽时期因触犯律法被贬为奴的民众全部赦免,恢复了他们的庶民身份。同年,降低了王朝因军事财政不足而施行的十税一的田租,恢复了西汉三十税一的税制,缓和了民众的不满情绪。建武七年,光武帝又断然实行兵制改革,废除了郡兵制度,翌年彻底废除征兵制度,让农民专心从事农耕。

——《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

(1)根据材料一,概括光武帝采取的统治措施。光武帝实行这些措施促使了哪一盛世局面的产生

下令释放奴婢;减轻刑罚,赦免囚犯;减轻田租;废除征兵制度,让农民专心从事农耕等。“光武中兴”。

随堂训练

材料二

(2)材料二中的漫画显示了东汉中期以后一种怎样的政治现象 这种现象出现的根本原因是什么

外戚与宦官交替专权的局面。根本原因:君主专制中央集权制度。

课后活动

1.比较“文景之治”与“光武中兴”,指出统治者政策的共同之处。

2、这是出土于四川的东汉击鼓说唱俑。查阅资料,试为这件陶俑写一段解说词。

1.减免田租 :西汉文帝和景帝实行“三十税一”的政策,并多次减免田租,而东汉光武帝刘秀也采取了类似的措施,减轻农民的负担 。

2.鼓励农业生产 :文景之治和光武中兴时期,统治者都重视农业发展,鼓励农民耕作,并亲自参与农耕活动,以示鼓励 。

3.注重奴婢问题 :光武中兴时期,光武帝多次下令释放奴婢,减轻了农民的负担,这与文景之治中重视劳动力、鼓励土地开发利用的政策有相似之处 。

4.提倡节俭 :文景之治和光武中兴时期的统治者都生活节俭,避免铺张浪费,以减少政府开支,减轻民众负担。

5.减轻刑法 :文景之治和光武中兴时期,统治者都减轻刑法,减少刑罚,以稳定社会秩序。

这些共同的政策措施促进了两个时期的经济发展和社会稳定,成为历史上著名的治世。

东汉击鼓说唱陶俑是一件珍贵的文物,出土于四川省成都市天回山东汉崖墓,现藏于中国国家博物馆。 该陶俑高56厘米,以泥质灰陶制成,头上戴帻,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口大笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象 。

这件陶俑被称为“汉代第一俑”,具有浓厚的民间气息和地方风貌,反映了东汉时期塑造艺术的高度成就。它的面部表情丰富,特别是夸张变形的口部,表现出呼啸叱咤、说唱之状。陶俑的造型以夸张、诙谐的手法表现,使得观看者能够产生强烈的共鸣,会心一笑 。

东汉击鼓说唱陶俑不仅具有很高的艺术价值,还反映了当时社会背景和文化特色。它体现了东汉时期国家统一、人们安居乐业的社会局面,同时也展示了匠人高超的制作技艺。陶俑的出土为我们了解东汉时期的社会生活、艺术风格和塑造技术提供了重要的实物资料 。

第13课 东汉的兴衰

2024版人教版 七年级上册中国古代史

课程目标

2024课标要求:

通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景

活动一:东汉建立与“光武中兴”

1.王莽改制

1.背景:西汉后期各种社会矛盾越来越激化。

2.西汉灭亡:公元9年,外戚王莽夺取政权,定国号为“新”,进行社会改革

3.结果:不合时宜的改革激化社会矛盾,最后刘秀率领起义军打败王莽军队。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

2.东汉建立

刘秀(光武帝)

1.时间:公元25年

2.建立者:刘秀(光武帝)

3.都城:洛阳

4.统一:用了10多年的时间削平群雄,完成统一

人物扫描:

刘秀,字文叔,南阳郡蔡阳县人,汉高祖刘邦九世孙,东汉开国皇帝,中国历史上杰出的政治家、军事家。 在位期间安定民生,复苏经济,轻徭薄赋,勤政爱民,倡行节俭,开创了“光武中兴”的治世。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

3.光武中兴

1.目的:巩固对全国的统治

2.措施:

(1)释放和禁止虐杀奴婢

(2)给农民田地耕种,减轻田租

(3)合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏

(4)允许北方少数民族内迁,缓解民族矛盾

活动一:东汉建立与“光武中兴”

3.光武中兴

东汉射猎收获画像砖

到光武帝统治后期,经济得到恢复和发展,社会出现比较安定的局面,史称“光武中兴”。

活动一:东汉建立与“光武中兴”

4.社会发展

东汉水排

1.农业:

(1)使用二牛一人一犁的耕作方法,提高了农业生产效率。

(2)王景治理黄河,使被淹没的土地变成了良田。

2.手工业:

冶铁、制瓷等手工业发展较快。水排的发水利鼓风冶铁,提高了冶炼质量。青瓷烧制技术走向成熟。

活动二:东汉中后期的政治动荡

1.表现

观察图表,你能发现此表中的问题吗?这个问题会导致什么后果?

即位年龄 寿命(岁)

和帝 10 27

殇帝 1 2

安帝 13 31

顺帝 11 30

冲帝 2 3

质帝 8 9

桓帝 15 36

灵帝 15 34

少帝 14 14

献帝 9 54

皇帝 太后 外戚 争权宦官

和帝 窦太后 窦宪 郑众等

殇帝 邓太后 邓骘 李闰、江京等

安帝 阎太后 阎显 孙程等19人

顺帝 梁皇后 梁商、梁冀

冲帝 梁太后 梁冀

质帝 梁太后 梁冀

桓帝 梁太后 梁冀 单超等5人

灵帝 窦太后 窦武 曹节、张让等

外戚与宦官交替专权的局面反复出现,导致政治腐朽不堪,也导致民生困苦,社会混乱。

想一想:外戚、宦官交替专权,以及豪强大族势力的膨胀,对东汉统治产生了什么影响

活动二:东汉中后期的政治动荡

1.表现

东汉绿釉水亭

豪强生活图

豪强大族兼并土地,有巨额财富有私人武装,豪强大族势力的膨胀,是东汉晚期出现割据局面的重要因素。

活动三:黄巾起义

1.背景

材料:

东汉末年,朝中大臣上书提出张角所以能够兴兵作乱,万人所以乐附之者,其源皆由十常侍(宦官)多放父兄、子弟、婚亲、宾客典据州郡,辜榷【gu que】(搜刮)财利,侵掠百姓。

元嘉元年(151年)京师旱。任城、梁国饥,民相食。

永兴二年(154年)蝗灾为害,五谷不登,人无宿储。

活动三:黄巾起义

2.概况

请通读课本,梳理黄巾起义的基本信息。

原因 东汉后期政治腐败

自然灾害频繁发生

时间 184年

领导者 张角

组织 太平道

特点 有组织、有准备

结果 失败

影响 沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振

活动三:黄巾起义

3.影响

根据课本结合材料归纳黄巾起义的影响?

州牧割据

黄巾起义沉重打击了东汉统治,地方州郡乱作一团。

东汉王朝为加强对地方的统治,改刺史为州牧,派重臣出任州牧,统领地方上的军政事务,地位在郡守之上。

州牧割据的局面,加速了东汉王朝的瓦解。

思考:合作探究

比较“文景之治”与“光武中兴”,归纳两汉治世局面出现的共同原因和作用,从中得到什么启示?

背景 措施 影响

文景 之治 西汉建立,政局稳定,初步发展 注重农业生产,提倡以农为本。进一步减轻赋税(三十税一)和徭役;“以德化民”,废除酷刑;提倡勤俭治国 使西汉政治清明,经济发展,人民生活安定,史称“文景之治”

光武 中兴 东汉初建,政权不稳,百废待兴 多次下令释放奴婢,减轻农民负担(三十税一),减轻刑法;合并郡县,裁减官员,惩处贪官污吏;允许北方少数民族内迁 使东汉社会安定,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”

共同点:都善于吸取前朝灭亡的教训;都采取了“休养生息”政策,发展生产;都减轻了农民负担,轻徭薄赋;都维护了国家统一,社会安定等。

启示:统治者要勤政爱民,关注民生;国家统一,社会安定是经济发展的前提等。

材料研读

小民发如韭,剪复生;头如鸡割复鸣。吏不必可畏,从来必可轻。

——《太平御览·菜茹部》

这是东汉后期的一首民谣。说说这首民谣反映出当时民众什么样的情绪。

思路点拨:从材料内容“剪复生”“割复鸣”“从来必可轻”及东汉后期的社会现实去分析。

提示:反映了东汉后期人民的愤怒情绪和不屈不挠的斗争精神。

课堂小结

随堂训练

1.刘秀建立东汉政权后,先后削平地方割据势力,完成了统一大业。为巩固和稳定封建统治,刘秀大力整顿吏治,加强中央集权,采取措施安定民生,恢复残破的社会经济,为以后东汉王朝的发展和巩固奠定了基础,历史上称这一时期为( )

A.“光武中兴” B.“文景之治” C.“吴越争霸” D.“休养生息”

2.西汉的都城与东汉的都城都很繁华,被称为“东西二京”。这里的“东西二京”是( )

A.长安和镐京 B.咸阳和洛阳 C.长安和洛阳 D.成都和建业

3.东汉建立后,光武帝以“柔术”治天下,颁布诏令释放奴婢,“欲归父母者,恣听之,敢拘执论如律”“其杀奴婢,不得减罪”等。此举意在( )

A.增加劳动力以发展生产 B.贯彻“无为而治”的儒家思想

C.完全铲除奴隶制的残余 D.延续西汉的“盐铁专卖”

A

C

A

随堂训练

4.为避免重蹈西汉覆辙,东汉光武帝规定“后宫之家,不得封侯与政”,但最终东汉还是让“后宫之家”成了政权的掘墓人。由此可推

断,东汉后期出现的局面是( )

A.农民起义频发 B.藩镇割据

C.外戚与宦官交替专权 D.土地兼并

5.毛泽东在《后汉书·光武帝纪》批注中称东汉光武帝刘秀是“历史上最有学问,最会用人,最会打仗的皇帝”。该皇帝曾诏令说:“今边郡盗谷五十斛,罪至于死,开残吏妄杀之路,其蠲除此法,同之内郡。”这道诏令所反映的统治措施是( )

A.释放奴婢,缓和矛盾 B.监督官吏,惩处贪官

C.合并郡县,裁减官员 D.废除酷法,减轻刑罚

C

D

随堂训练

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一 光武帝即位的第二年,他首先下令,凡被卖为奴隶而希望回到父母身边者,都可获得解放,又于建武六年,将王莽时期因触犯律法被贬为奴的民众全部赦免,恢复了他们的庶民身份。同年,降低了王朝因军事财政不足而施行的十税一的田租,恢复了西汉三十税一的税制,缓和了民众的不满情绪。建武七年,光武帝又断然实行兵制改革,废除了郡兵制度,翌年彻底废除征兵制度,让农民专心从事农耕。

——《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》

(1)根据材料一,概括光武帝采取的统治措施。光武帝实行这些措施促使了哪一盛世局面的产生

下令释放奴婢;减轻刑罚,赦免囚犯;减轻田租;废除征兵制度,让农民专心从事农耕等。“光武中兴”。

随堂训练

材料二

(2)材料二中的漫画显示了东汉中期以后一种怎样的政治现象 这种现象出现的根本原因是什么

外戚与宦官交替专权的局面。根本原因:君主专制中央集权制度。

课后活动

1.比较“文景之治”与“光武中兴”,指出统治者政策的共同之处。

2、这是出土于四川的东汉击鼓说唱俑。查阅资料,试为这件陶俑写一段解说词。

1.减免田租 :西汉文帝和景帝实行“三十税一”的政策,并多次减免田租,而东汉光武帝刘秀也采取了类似的措施,减轻农民的负担 。

2.鼓励农业生产 :文景之治和光武中兴时期,统治者都重视农业发展,鼓励农民耕作,并亲自参与农耕活动,以示鼓励 。

3.注重奴婢问题 :光武中兴时期,光武帝多次下令释放奴婢,减轻了农民的负担,这与文景之治中重视劳动力、鼓励土地开发利用的政策有相似之处 。

4.提倡节俭 :文景之治和光武中兴时期的统治者都生活节俭,避免铺张浪费,以减少政府开支,减轻民众负担。

5.减轻刑法 :文景之治和光武中兴时期,统治者都减轻刑法,减少刑罚,以稳定社会秩序。

这些共同的政策措施促进了两个时期的经济发展和社会稳定,成为历史上著名的治世。

东汉击鼓说唱陶俑是一件珍贵的文物,出土于四川省成都市天回山东汉崖墓,现藏于中国国家博物馆。 该陶俑高56厘米,以泥质灰陶制成,头上戴帻,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口大笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象 。

这件陶俑被称为“汉代第一俑”,具有浓厚的民间气息和地方风貌,反映了东汉时期塑造艺术的高度成就。它的面部表情丰富,特别是夸张变形的口部,表现出呼啸叱咤、说唱之状。陶俑的造型以夸张、诙谐的手法表现,使得观看者能够产生强烈的共鸣,会心一笑 。

东汉击鼓说唱陶俑不仅具有很高的艺术价值,还反映了当时社会背景和文化特色。它体现了东汉时期国家统一、人们安居乐业的社会局面,同时也展示了匠人高超的制作技艺。陶俑的出土为我们了解东汉时期的社会生活、艺术风格和塑造技术提供了重要的实物资料 。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史