【大单元教学设计】苏教版小学科学六年级上册第五单元《科技改变生活》 单元教学规划 课时教案(含4课时)(含练习)

文档属性

| 名称 | 【大单元教学设计】苏教版小学科学六年级上册第五单元《科技改变生活》 单元教学规划 课时教案(含4课时)(含练习) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 67.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-11-11 14:28:21 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第五单元《科技改变生活》大单元整体教学设计

教材版本 苏教版 单元(或主题)名称 科技改变生活

单元主题 苏教版六年级上册科学第五单元《科技改变生活》旨在通过一系列教学活动,让学生深入了解科学技术如何深刻影响并改变人类生活的各个方面。本单元通过探讨不同科技产品的诞生、发展及其对社会的深远影响,帮助学生树立科技改变世界的观念,激发他们对科学技术的兴趣和探索欲。

课标要求 核心概念 科学技术:了解科技产品对人类社会的推动作用及其技术属性。 技术发展:认识到科学技术是推动社会进步的重要力量。 科技影响:理解科技产品如何改变人类的生产、生活方式。 学习内容 识别并列举影响人类文明的重大科技发明,如蒸汽机、互联网、电灯等。 分析这些科技发明如何改变人类社会的面貌,并制作相关知识卡片。 通过实验和对比,了解现代科技产品(如钢筋混凝土、电动机)与传统产品的区别和优势。 学业要求 学生能够列举并解释至少三种对人类文明有深远影响的科技发明。 能够运用所学知识,制作科技产品知识卡片,展现其对社会的影响。 通过实验和观察,理解并比较现代科技产品的优越性。

教材分析 知识框架 本单元由四课组成:《影响人类文明的里程碑》、《人造肥料与现代农业》、《钢筋混凝土与现代建筑业》、《电动机与现代工业》,形成总分关系。第一课概述科技产品对人类文明的影响,后三课分别从农业、建筑业和工业三个领域具体阐述科技产品的应用与影响。 内容内在逻辑分析 第一课:通过制作知识卡片,让学生认识并理解科技产品对人类文明的深远影响。 第二课:以人造肥料为例,探讨农业科技对现代农业的推动作用。 第三课:通过钢筋混凝土与普通混凝土的对比实验,理解建筑材料创新对建筑业的影响。 第四课:介绍电动机在现代工业中的应用,体会电动机对工业生产的变革。

学情分析 六年级学生已具备一定的科学基础知识和实验操作能力,对科技产品有较高的兴趣。他们能够通过阅读、讨论和比较,识别生活中的各类科技产品及其影响。然而,对于科技产品的深入理解和应用,以及科技对环境的影响等问题,学生可能了解不多,需要通过课堂学习进一步拓展视野。

单元目标 科学观念 树立科技改变世界的观念,认识到科学技术是推动社会进步的重要力量。 理解并接受科技产品对人类生活的深远影响。 科学思维 能够从多个角度分析问题,理解科技产品的技术属性和社会功能。 能够运用所学知识,对科技产品的应用和影响进行批判性思考。 探究实践 通过实验和观察,了解并比较现代科技产品与传统产品的区别和优势。 能够制作科技产品知识卡片,展现其对社会的影响。 责任态度 认识到科技发展对环境的正面和负面影响,培养环保意识和可持续发展观念。 在科技探索中,保持尊重事实、尊重他人意见的科学态度。

单元结构化活动 活动一:科技产品知识卡片制作 活动目标:让学生选择一种影响人类文明的科技产品,制作知识卡片,展示其发明时间、发明人、发明过程及对人类社会的影响。 活动步骤: 1. 学生分组讨论,选择感兴趣的科技产品。 2. 收集相关资料,整理成知识卡片。 3. 小组展示,全班交流。 活动二:对比实验——钢筋混凝土与普通混凝土承重能力测试 活动目标:通过实验,了解钢筋混凝土比普通混凝土更结实的特性。 活动步骤: 1. 准备实验材料:普通混凝土、钢筋混凝土样本。 2. 进行承重能力测试,记录数据。3. 分析数据,得出结论。 活动三:电动机模型制作与展示 活动目标:通过制作电动机模型,了解电动机的工作原理及其在工业中的应用。 活动步骤: 1. 教师讲解电动机的工作原理。 2. 学生分组制作电动机模型。 3. 展示模型,并解释其工作原理和应用。

达成评价 围绕课时学习目标 评价标准 知识掌握:学生能够准确列举并解释影响人类文明的重大科技发明。 思维能力:学生能够运用所学知识,对科技产品的应用和影响进行批判性思考。 实践操作:学生能够独立完成实验和制作任务,并准确记录和分析数据。 责任意识:学生能够认识到科技发展对环境的影响,培养环保意识和可持续发展观念。 评价方式 课堂表现:观察学生在课堂上的参与度和表现,给予即时反馈。 作业评价:通过学生的知识卡片、实验报告和电动机模型制作等作业,评价其学习效果。 测评卷:设计科技素养测评卷,检测学生对本单元知识的掌握程度。

第十五课时《影响人类文明的里程碑》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

学生能够通过观察、实验、讨论等方法,探究影响人类文明的科技里程碑事件,如火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用等,培养其科学探究能力。

学生能够运用分析、比较、推理、概括等方法,得出探究结论,并能用科学语言、概念图、统计图表等方式记录整理信息。

2. 科学思维能力

培养学生批判性思维,学会从不同角度思考问题,提出创新性的解决方案。

增强学生的逻辑思维和问题解决能力,能够运用科学知识解释日常生活中的现象。

3. 科学素养

学生能够了解科学技术在推动人类文明进程中的作用,认识到科技产品对社会发展的深远影响。

培养学生的科学态度,尊重科学、追求真理,具备对科学技术的兴趣和好奇心。

责任态度

引导学生认识到科学技术的发展对社会、环境产生的影响,培养其社会责任感。

鼓励学生积极参与科技活动,为社会发展贡献自己的力量。

教学重难点

教学重点

了解火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用等科技里程碑事件。

理解这些科技里程碑对人类文明的影响。

教学难点

如何引导学生理解科技里程碑事件的原理和作用机制。

如何界定“里程碑式的深远影响”,并能用科学语言进行表达。

三、教学过程

学习活动 设计意图

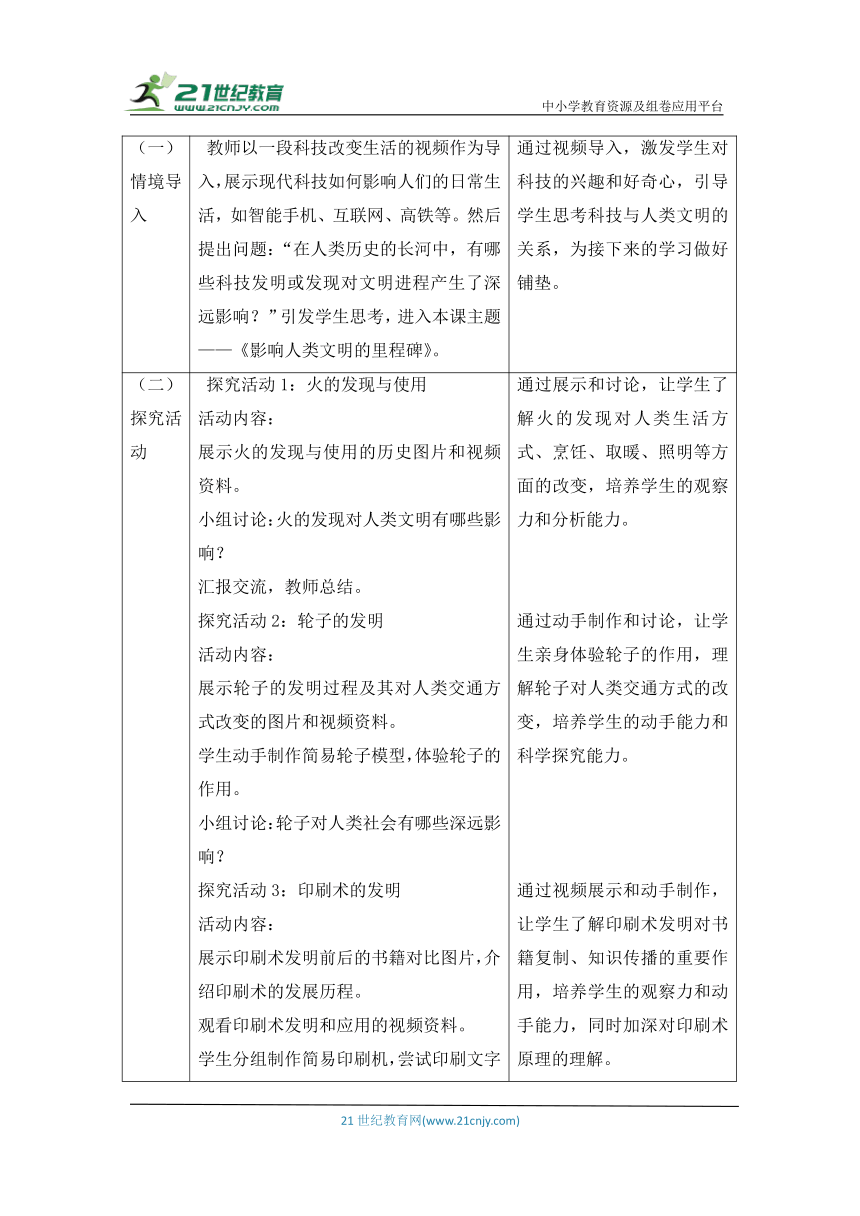

(一)情境导入 教师以一段科技改变生活的视频作为导入,展示现代科技如何影响人们的日常生活,如智能手机、互联网、高铁等。然后提出问题:“在人类历史的长河中,有哪些科技发明或发现对文明进程产生了深远影响?”引发学生思考,进入本课主题——《影响人类文明的里程碑》。 通过视频导入,激发学生对科技的兴趣和好奇心,引导学生思考科技与人类文明的关系,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究活动 探究活动1:火的发现与使用 活动内容: 展示火的发现与使用的历史图片和视频资料。 小组讨论:火的发现对人类文明有哪些影响? 汇报交流,教师总结。 探究活动2:轮子的发明 活动内容: 展示轮子的发明过程及其对人类交通方式改变的图片和视频资料。 学生动手制作简易轮子模型,体验轮子的作用。 小组讨论:轮子对人类社会有哪些深远影响? 探究活动3:印刷术的发明 活动内容: 展示印刷术发明前后的书籍对比图片,介绍印刷术的发展历程。 观看印刷术发明和应用的视频资料。 学生分组制作简易印刷机,尝试印刷文字或图案。 讨论印刷术对人类文明的影响。 探究活动4:电力的应用 活动内容: 展示电力在照明、通信、动力等方面的应用图片和视频资料。 小组讨论:电力对现代社会有哪些影响? 角色扮演:学生分别扮演科学家、工程师、普通市民等角色,讨论电力应用中的问题和解决方案。 探究活动5:互联网的推广 活动内容: 介绍互联网的发展历程和主要应用领域。 观看互联网改变生活的视频资料。 小组讨论:互联网对现代社会有哪些深远影响? 编写一篇短文,描述互联网对自己生活的影响。 通过展示和讨论,让学生了解火的发现对人类生活方式、烹饪、取暖、照明等方面的改变,培养学生的观察力和分析能力。 通过动手制作和讨论,让学生亲身体验轮子的作用,理解轮子对人类交通方式的改变,培养学生的动手能力和科学探究能力。 通过视频展示和动手制作,让学生了解印刷术发明对书籍复制、知识传播的重要作用,培养学生的观察力和动手能力,同时加深对印刷术原理的理解。 通过展示和讨论,让学生了解电力在现代社会中的广泛应用及其对人类生活的改变,培养学生的科学思维能力和解决问题的能力。 通过介绍和讨论,让学生了解互联网在现代社会中的重要地位及其对人类生活的改变,培养学生的写作能力和表达能力,同时加深对互联网影响的认识。

(三)生活应用 引导学生观察身边的科技产品,如智能手机、电脑、电视等,思考它们如何改变了自己的生活方式。 鼓励学生参与科技实践活动,如机器人制作、编程学习等,体验科技带来的乐趣和挑战。 通过生活应用,让学生认识到科学技术在日常生活中的应用和重要性,激发其学习科技知识的兴趣和热情,同时培养其动手能力和创新精神。

(四)知识总结 总结本课所学的科技里程碑事件,如火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用、互联网的推广等。 强调这些科技里程碑对人类文明进程的深远影响。 引导学生认识到科学技术是推动社会发展的重要动力。 通过知识总结,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识体系。同时,强调科技对人类文明的重要性,培养学生的科学素养和社会责任感。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 火的发现与使用对人类文明的影响主要体现在______、______和______等方面。

答案:烹饪、取暖、照明

2. 轮子的发明彻底改变了人类的______方式。

答案:运输

3. 印刷术的发明使______变得容易,促进了人类文化的发展。

答案:书籍的复制4. 电力的应用推动了______和______的进程。

答案:工业化、现代化

(二)、选择题

1. 下列哪项发明对人类交通运输方式的改变最大?( )

A. 火的发现 B. 轮子的发明 C. 印刷术的发明 D. 电力的应用

答案:B

2. 下列哪项不是印刷术发明带来的好处?( )

A. 加快知识传播 B. 降低书籍成本 C. 增加阅读难度 D. 促进文化发展

答案:C

互联网的推广对人类社会的最大影响是( )

A. 提高生产效率 B. 改变通讯方式 C. 普及科学知识 D. 节省能源资源

答案:B

(三)、判断题

1. 火的发现是人类进入文明社会的重要标志之一。( )

答案:√

轮子的发明对人类交通运输方式的改变是革命性的。( )

答案:√

3. 印刷术的发明并没有改变人类文化的传播方式。( )

答案:×

4. 电力的应用没有推动工业化进程。( )

答案:×

(四)、简答题

1. 简述火的发现对人类文明的影响。

答案:火的发现对人类文明产生了深远影响。它改变了人类的生活方式,使人类能够烹饪食物、取暖、照明等。火的利用促进了人类社会的进步和发展,是人类进入文明社会的重要标志之一。

2.为什么说轮子的发明对人类交通运输方式的改变是革命性的?

答案:轮子的发明彻底改变了人类的交通运输方式。它使人类能够搬动大大超过自身重量的物体,加快了运输速度,减轻了运输劳累。轮子的出现为以后的机械时代奠定了基础,对人类社会产生了深远影响。

3. 印刷术的发明如何促进了人类文化的发展?

答案:印刷术的发明使书籍的复制变得容易,降低了书籍成本,加快了知识的传播和普及。它使得人类能够更广泛地传播文化和知识,促进了人类文化的交流和融合,推动了人类文化的发展和进步。

实践探究题及答案

题目:设计并制作一个简单的轮子模型,并描述其在日常生活中的应用场景。

设计过程:

1. 准备材料:纸板、剪刀、胶水、铅笔、尺子等。

2. 用铅笔在纸板上画出轮子的形状,并用剪刀剪下。

3. 在轮子中心钻一个小孔,以便安装轴心。

4. 用胶水将轴心固定在轮子上,确保轮子能够自由转动。

应用场景:

这个简单的轮子模型可以应用于日常生活中的许多场景。例如,可以将其安装在玩具车上作为车轮使用,使玩具车能够灵活移动;也可以将其用作教学道具,在课堂上演示轮子的工作原理和作用。此外,还可以将其与其他材料结合使用,创造出更多有趣的玩具或装置。通过设计并制作轮子模型的活动,学生不仅能够深入了解轮子的结构和原理,还能够培养其动手能力和创新思维。同时,通过描述轮子的应用场景,学生还能够将所学知识应用到实际生活中去,加深对知识的理解和记忆。

第十六课时《人造肥料与现代农业》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

通过观察、实验和调查等方法,学生能够主动获取有关人造肥料与现代农业的信息,培养信息收集和处理能力。同时,学生能够设计并操作简单的实验,观察人造肥料对植物生长的影响,提升实验操作和观察能力。

2. 科学思维能力

学生能够运用已有的知识和经验,对人造肥料的种类、作用及其在现代农业中的应用进行分析、判断和推理,形成合理的结论。同时,学生能够从不同角度思考问题,运用比较、分类、归纳等方法进行科学思维的训练。

3. 科学素养

学生能够了解无土栽培和传统栽培的不同,认识无土栽培的优势,理解人造肥料对现代农业的影响,并意识到科技在农业生产中的重要性。

4. 责任态度

学生能够辩证地看待化肥这一科技产品给人类带来的益处和负面作用,形成科学施肥的观念,关注农业生产的可持续发展。

二、教学重难点

教学重点

了解化肥知识:初步了解一些化肥的基本知识,理解化肥在农业生产中的重要作用。

认识无土栽培:了解无土栽培的原理和技术,认识其优势和局限性。

教学难点

实验设计与操作:设计并实施对比实验,证明肥料对农作物的作用,这需要一定的时间跨度和严格的条件控制,对小学生来说有一定难度。

辩证思维培养:引导学生辩证地看待化肥的利弊,形成科学的施肥观念,需要教师的引导和学生的深入思考。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 导语:“民以食为天。”随着人口的不断增长,对粮食的需求也在不断增加。原始人类通过采摘狩猎为生,但随着技术的发展,人类逐渐学会了种植与饲养,农业诞生了。然而,传统的农业方式已经难以满足现代社会的需求,现代农业应运而生。那么,现代农业与传统农业有什么不同?人造肥料在现代农业中又扮演了怎样的角色?让我们一起走进今天的课堂——《人造肥料与现代农业》。 通过生动的导语,激发学生对农业和科技的兴趣,引导他们关注现代农业的发展,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究活动 探究活动一:现代农业与传统农业的比较 活动描述:教师出示对比图片,一边是传统栽培的农田,一边是无土栽培的大棚,引导学生观察并讨论两者的区别。填写活动手册表格,总结传统农业和现代农业的不同点。 探究活动二:无土栽培的优势 活动描述:教师介绍无土栽培的原理和技术,通过视频和图片展示无土栽培的实例。学生分组讨论无土栽培的优势,并填写讨论记录表。 探究活动三:人造肥料的发明与发展 活动描述:学生阅读“人造肥料的发明”文字资料,了解人造肥料的发展历程和优点。教师提问引导学生思考人造肥料对现代农业的影响。 探究活动四:豆苗生长的对比实验 活动描述:学生分组进行豆苗生长的对比实验。准备四个杯子,将四颗发芽成功的豆苗分别放入,其中两个杯子滴入液体肥料作为实验组,另外两个杯子不滴入作为对照组。一周后比较豆苗的生长情况,记录实验结果。 探究活动五:无土栽培实践 活动描述:学生选择一种无土栽培方式,利用家庭阳台或学校实验室进行无土栽培实践。在教师指导下配制营养液、选择栽培基质、种植植物并进行日常管理。记录植物的生长情况并撰写实践报告。 通过直观的比较,让学生认识到现代农业在育种、栽培、管理等方面的优势,理解科技对农业生产的推动作用。 通过具体的实例和讨论,让学生深入了解无土栽培的优势,理解其在现代农业中的重要作用。 通过阅读和讨论,让学生了解人造肥料的发明背景、发展历程和优点,理解其在农业生产中的广泛应用和重要作用。 通过实验让学生亲身体验肥料对农作物生长的影响,理解肥料在农业生产中的重要作用。同时,培养学生的实验操作和观察能力。 通过实践活动让学生亲身体验无土栽培的过程,理解其原理和技术要求。同时,培养学生的动手能力和实践创新能力。

(三)生活应用 化肥的使用:在日常生活中,学生可以关注家庭种植中化肥的使用情况,了解不同化肥的种类和用途,学会科学施肥。 无土栽培的应用:在家庭阳台上进行无土栽培实践,种植蔬菜或花卉等植物,既美化环境又丰富生活。 通过生活应用让学生将所学知识与实际生活相结合,加深对知识的理解和记忆。同时,培养学生的实践能力和创新精神,促进其全面发展。

(四)知识总结 人造肥料与现代农业:人造肥料是现代农业的重要组成部分,具有养分科学、均衡、全面的优点,能显著提高作物产量和质量。无土栽培作为一种现代化的育苗技术,具有省工、省水、高产、优质等优点,是现代农业发展的必然选择。 科技推动农业发展:科技的发展不断推动农业生产的进步和变革。从传统的农家肥料到现代的人造肥料,从有土栽培到无土栽培,科技的力量让农业生产更加高效、环保和可持续。 通过知识总结帮助学生梳理所学知识点,形成系统的知识体系。同时,强调科技在农业生产中的重要性,引导学生关注科技发展和农业生产的关系,培养其创新意识和科学素养。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 无土栽培是一种不用天然土壤而采用含有植物生长发育必需元素的______来提供营养,使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。

答案:营养液

2. 人造肥料的主要成分包括满足作物生长需要的______、______和钾等元素。

答案:氮、磷

3. 无土栽培比有土栽培具有______、______和避免土壤病虫害传播等优点。

答案:省工、省水

4. 德国化学家______被称为“肥料工业之父”,他发现了氮对于植物营养的重要性。

答案:李比希

(二)、选择题

1. 下列关于无土栽培的描述中,正确的是( )。

A. 无土栽培需要使用大量天然土壤

B. 无土栽培比有土栽培产量低

C. 无土栽培使用营养液为植物提供营养

答案:C

2. 人造肥料与传统肥料相比,主要优点是( )。

A. 价格低廉 B. 养分不均衡 C. 养分科学、均衡、全面

答案:C

3. 下列哪项不是无土栽培的优势?( )

A. 省工 B. 省水 C. 适合所有作物种植

答案:C

(三)、判断题

1. 无土栽培的营养液可以完全代替土壤的作用,让植物正常生长。( )

答案:√

2. 人造肥料会造成土壤板结、重金属增加等环境问题,因此应完全弃用。( )

答案:×

3. 无土栽培能够在沙漠、戈壁滩等无土地区种植作物,具有广泛的适应性。( )

答案:√

4. 李比希是发现氮对植物营养重要性的德国化学家,被称为“农业化学之父”。( )

答案:√

(四)、简答题

1. 简述无土栽培的优势。

答案:无土栽培具有省工、省水、高产、优质、避免土壤病虫害传播等优点。同时,无土栽培能够精准控制植物的生长环境,提高作物的产量和品质。

2. 人造肥料对现代农业有何重要作用?

答案:人造肥料是现代农业的重要组成部分,具有养分科学、均衡、全面的优点。它能够显著提高作物产量和质量,优化土壤结构,促进农业可持续发展。

简述科学施肥的原则。

答案:科学施肥的原则包括根据作物需求合理施肥、控制施肥量避免浪费和污染、注重农家肥料与化学肥料的配合使用等。通过科学施肥可以提高作物产量和质量,同时保护生态环境。

(五)、实践探究题

题目:请设计一个简单的无土栽培实验方案,并说明实验目的、实验步骤和预期结果。

实验目的:探究无土栽培对植物生长的影响,了解无土栽培的优势。

实验步骤:1. 准备实验材料:无土栽培基质(如珍珠岩、蛭石等)、营养液、种子(如绿豆)、容器等。

2. 将种子放入温水中浸泡24小时进行催芽处理。3. 在容器中铺上一层无土栽培基质,并浇入适量的营养液。

4. 将催芽后的种子均匀种植在基质上,再覆盖一层薄基质。

5. 将容器放置在适宜的光照和温度条件下进行日常管理(如浇水、通风等)。

第十七课时《钢筋混凝土与现代建筑业》教学设计

一、教学目标

科学探究能力

观察与比较:通过观察混凝土与钢筋混凝土,学生能够区分两者的不同,并理解钢筋在其中的作用。

2. 实验与测试:通过模拟制作钢筋混凝土并进行承重测试,学生能够掌握基本的实验技能,学会运用实验数据支持自己的观点。

科学思维能力

1. 分析与概括:基于实验数据和观察结果,学生能够分析钢筋在混凝土中的作用,概括出钢筋混凝土的优势。

2. 问题解决:学生能够提出问题、作出假设,并通过实验验证假设,培养解决问题的能力。

科学素养

1. 知识积累:学生将了解钢筋混凝土的成分、特性及其在现代建筑业中的应用。

2. 科学态度:培养学生对科学探究的兴趣,形成尊重事实、追求真理的科学态度。

责任态度

1. 环保意识:认识到建筑材料的选择和使用对环境的影响,培养学生的环保意识。

2. 社会责任感:了解科技进步对社会的推动作用,培养学生的社会责任感。

二、教学重难点

教学重点

模拟制作钢筋混凝土模型:通过动手实践,让学生直观感受钢筋在混凝土中的作用。

承重对比实验:通过对比实验,了解钢筋混凝土的承重能力,理解其优势。

教学难点

发明钢筋混凝土的意义:引导学生理解钢筋混凝土发明对社会发展的重要性,培养其历史观和全局观。

科学思维的培养:通过探究活动,培养学生的分析、概括和问题解决能力。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 教师以“从古到今的建筑变迁”为主题,通过展示古代建筑和现代建筑的图片或视频,引导学生观察两者在材料、形制、规模及建筑技术等方面的不同。随后,提出问题:“为什么现代建筑能够建造得如此高大、坚固?是什么材料在其中起到了关键作用?”以此激发学生的好奇心和探究欲。 吸引学生兴趣:通过直观的视觉材料,吸引学生的注意力,为后续的教学内容做好铺垫。 调动已有经验:引导学生回忆和比较已有知识,为新知识的学习提供基础。 明确学习目标:通过问题引导,使学生明确本课的学习重点和方向。

(二)探究活动 探究活动一:比较古代与现代建筑 活动内容:学生分组观察古代建筑和现代建筑的图片或视频,比较两者在材料、形制、规模及建筑技术等方面的不同,并讨论制约建筑发展的主要因素。 探究活动二:观察钢筋混凝土 活动内容:教师展示混凝土块和钢筋混凝土块,引导学生观察两者的外观和内部结构,了解钢筋混凝土的成分。 探究活动三:模拟制作钢筋混凝土 活动内容:学生分组使用石膏、塑料盒、食用油、铁丝、沙子、石子等材料模拟制作钢筋混凝土预制块,并进行承重测试。 探究活动四:承重对比实验 活动内容:学生使用自己制作的预制块进行承重对比实验,记录数据并分析实验结果,讨论铁丝在其中的作用。 探究活动五:调查和阅读 活动内容:学生分组调查钢筋混凝土在现代建筑业中的广泛应用,并阅读相关文献资料,了解钢筋混凝土的发明过程。 通过比较活动,让学生认识到建筑材料对建筑业发展的重要性,为后续学习钢筋混凝土奠定基础。 通过直观观察,让学生了解钢筋混凝土的组成,为后续的实验活动做准备。 通过动手实践,让学生亲身体验钢筋在混凝土中的作用,理解钢筋混凝土的承重能力。 通过对比实验,让学生直观感受钢筋混凝土的承重优势,培养其分析、概括能力。 通过调查和阅读活动,拓宽学生的知识面,培养学生的自主学习能力和信息处理能力。

(三)生活应用 钢筋混凝土在现代建筑业中应用广泛,如高楼大厦、桥梁、隧道、大坝等。此外,钢筋混凝土还应用于城市基础设施建设,如地铁、水利工程等。这些应用不仅提高了建筑物的承重能力和耐久性,还推动了社会经济的发展。 加深理解:通过列举生活中的实例,让学生更深入地理解钢筋混凝土的重要性和广泛应用。 培养兴趣:将所学知识与生活实际相结合,激发学生的学习兴趣和探究欲。 增强责任感:让学生认识到自己所学知识的社会价值,培养其责任感和使命感。

(四)知识总结 通过本单元的学习,学生应掌握以下知识点:1. 了解钢筋混凝土的成分及作用。 2. 理解钢筋混凝土在现代建筑业中的广泛应用及其重要性。 3. 掌握模拟制作钢筋混凝土并进行承重测试的实验技能。 4. 认识到科技进步对建筑业发展的推动作用。 巩固知识:通过总结活动,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识体系。 提升能力:通过总结过程中的思考和讨论,提升学生的分析、概括和问题解决能力。 培养态度:通过回顾学习过程,引导学生反思自己的学习态度和方法,培养其积极的学习态度和良好的学习习惯。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 古代建筑一般是______结构和______结构两种。

答案:全木、砖木

普通混凝土与钢筋混凝土的主要区别在于______。

答案:有无钢筋

钢筋混凝土的发明者是法国人______。

答案:约瑟夫 莫尼尔

4. 钢筋混凝土就是放有______的混凝土。

答案:钢筋

(二)、选择题

1. 到了现代社会,钢材和钢筋混凝土等材料的出现,使建造( )建筑成为可能。 A. 园林 B. 宫殿 C. 高层

答案:C

现代人们造房子一般所用的材料是( )。

A. 石头和泥土 B. 树枝和茅草 C. 钢筋、水泥和砖

答案:C

3. 下列建筑不是使用钢筋混凝土建造的是( )。

A. 隧道 B. 水泥砖 C. 大厦

答案:B

(三)、判断题

1. 用钢筋混凝土,在军事上更是广泛采用。( )

答案:√

2. 普通混凝土比钢筋混凝土抗压抗拉性能更强,所以在建造高层建筑时,应首选普通混凝土。( )

答案:

3. 钢筋混凝土就是放有钢筋的混凝土。( )

答案:√

4. 抹水泥墙面、修隧道、架桥梁都离不开钢筋混凝土。( )

答案: (注意:虽然这些工程常用钢筋混凝土,但并非所有情况都必需)

5. 高层建筑的出现,离不开钢筋混凝土的发明。( )

答案:√

6. 钢筋混凝土结构造价昂贵。( )

答案:

(四)、简答题

1. 简述钢筋在钢筋混凝土中的作用。

答案:钢筋在钢筋混凝土中主要起承重和抗拉作用,与混凝土协同工作,提高结构的整体强度和耐久性。

2.为什么现代建筑能够建造得如此高大、坚固?

答案:现代建筑能够建造得高大、坚固,主要得益于钢筋混凝土的广泛应用。钢筋混凝土具有高强度、耐久性好的特点,能够承受较大的荷载和变形。

3. 列举几个钢筋混凝土在现代建筑业中的应用实例。

答案:钢筋混凝土在现代建筑业中应用广泛,如高楼大厦的承重结构、桥梁的桥面和桥墩、隧道的衬砌和支护结构、大坝的坝体等。

(五)、实践探究题

题目:模拟制作钢筋混凝土预制块并进行承重测试。

材料:长方形塑料盒、食用油、刷子、铁丝、沙子、石子、石膏粉、水、木棒。

步骤:

1. 准备两个同样大小的长方形塑料盒,在塑料盒内壁抹上食用油。

2. 把铁丝弯成能放进塑料盒的S形,备用。

3. 将各占三分之一的石子、沙、石膏粉倒入杯中,加水搅拌成混合物。

4. 在一个盒内倒满混合物,在另一个盒内倒入一半混合物,放入两根S形铁丝,再倒满混合物。

5. 用小棒将两个塑料盒里的糊状物抹平,放置一天。

6. 轻轻倒扣塑料盒,取出其中的长方形硬块做承重对比实验。

实验结果与结论:实验结果应显示,加入铁丝网的预制块在承重测试中表现出更强的抗压性。结论为:铁丝在钢筋混凝土中主要起抗拉作用,与混凝土协同工作,提高了结构的整体强度。

第十八课时《电动机与现代工业》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

目标:学生能够通过观察、实验和调查,掌握科学探究的基本方法,理解电动机的工作原理及其在现代生活、生产中的应用。

具体表现:能够制作简易电动机,并能对电动机的工作状态进行检测和调整。

2. 科学思维能力

目标:培养学生分析、推理和解决问题的能力,使其能够从不同角度理解电动机的运作原理及其重要性。

具体表现:通过分析电动机的组成结构和工作原理,学生能够推导出电动机工作的基本条件,并解释电动机在现代工业中的应用意义。

3. 科学素养

目标:提高学生的科学素养,使其具备对科学技术发展的基本认识和评价能力。

具体表现:学生能够理解电动机的发明对人类社会发展的重要意义,了解电动机从蒸汽时代到电气时代的转变过程。

4. 责任态度

目标:培养学生的社会责任感和环保意识,关注电动机在现代工业中的应用及其对环境的影响。

具体表现:学生能够认识到电动机的广泛应用在提高生产效率的同时,也需要注意能源的合理利用和环境保护。

二、教学重难点

重点

制作简易电动机:通过实际操作,了解电动机的基本组成和工作原理。

电动机取代蒸汽机的重大意义:理解电动机的发明对人类社会的划时代意义,认识电动机在推动社会进步中的重要作用。

难点

明白电动机取代蒸汽机的重大意义:深入理解电动机与蒸汽机在动力传输、效率提升等方面的优势,认识到电动机在现代工业中的不可替代性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 展示生活中常见的家用电器图片(如洗衣机、电风扇、空调等),引导学生思考这些电器为什么能够工作?它们的动力来源是什么? 通过日常生活中的具体实例,激发学生的好奇心和探究欲,引导学生关注电动机这一常见但重要的科学现象。

(二)探究活动 探究活动一:寻找生活中的电动机 活动内容:学生分组观察家中的电器,找出哪些电器装有电动机,并尝试描述电动机在这些电器中的作用。 探究活动二:现代工业中的电动机 活动内容:展示现代工业中使用电动机的图片(如搅拌机、塔吊、机床等),引导学生讨论电动机在这些工业设备中的作用。 探究活动三:制作简易电动机 活动内容:按照教师提供的步骤,学生分组制作简易电动机,并检测其工作状态。 探究活动四:电动机工作原理的探究 活动内容:引导学生分析简易电动机的工作过程,讨论通电导线在磁场中受力运动的方向与哪些因素有关。 探究活动五:电动机发明的重大意义 活动内容:学生阅读相关资料,讨论电动机取代蒸汽机的重大意义,并撰写一篇小论文。 通过实际观察,让学生感受到电动机在生活中的广泛应用,为后续的探究活动打下基础。 通过展示现代工业中的实例,让学生认识到电动机在工业生产中的重要地位,理解电动机在现代工业中的广泛应用。 通过动手操作,让学生深入了解电动机的组成结构和工作原理,培养其动手能力和科学探究能力。 通过理论分析和讨论,加深学生对电动机工作原理的理解,培养其科学思维能力和分析问题的能力。 通过阅读和讨论,让学生认识到电动机的发明对人类社会的划时代意义,培养其社会责任感和环保意识。

(三)生活应用 介绍电动机在日常生活和工业生产中的广泛应用,如家用电器、交通工具、工业自动化等领域。 通过介绍电动机的实际应用,让学生感受到科学技术在改善人类生活、提高生产效率方面的巨大作用,培养其科技兴趣和探究精神。

(四)知识总结 回顾电动机的组成结构、工作原理、在现代生活和工业生产中的应用以及电动机发明的重大意义。 通过知识总结,帮助学生梳理和巩固本节课所学的知识点,形成完整的知识体系。 整体设计意图:本节课通过情境导入、探究活动、生活应用和知识总结等多个环节,旨在激发学生的学习兴趣和探究欲,培养其科学探究能力、科学思维能力和科学素养。同时,通过引导学生关注电动机在现代生活和工业生产中的应用及其重要意义,培养其社会责任感和环保意识。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 电动机的发明使人类社会从____时代进入____时代。

答案:蒸汽,电气

2. 很多家用电器都运用____提供动力来工作。

答案:电动机

3. 电动机主要由____与____组成。

答案:定子,转子

4. 电动机工作原理是____对____受力的作用,使电动机转动。

答案:磁场,电流

(二)、选择题

1. 下列电器中,没有用到电动机的是( )。

A. 洗衣机 B. 电视机 C. 电风扇 D. 空调

答案:B

2. 我们制作的简易电动机,当连通电路时( )。

A. 受到磁铁作用,线圈被吸引到磁铁上

B. 线圈开始发光发热,最后造成短路

C. 线圈开始转动 D. 线圈静止不动

答案:C

3. 在电动玩具车里有( ),是它带动小车前进的。

A. 小电动机 B. 车轮 C. 电流 D. 线圈

答案:A

(三)、判断题

1. 家电中都有电动机。( )

答案:×

2. 电动机离不开磁铁和带线圈转子。( )

答案:√

电池电量不足,电动机不转或转动较慢。( )

答案:√

4. 电动机在生活生产中有着广泛的应用。( )

答案:√

5.电动机的发明早于蒸汽机。( )

答案:×

(四)、简答题

1. 简述电动机的组成结构

答案:电动机主要由定子(固定部分)和转子(转动部分)组成,其他零部件包括端盖、轴承、油盖、风扇、风罩等。

2. 电动机的工作原理是什么?

答案:电动机的工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。具体来说,通电导线在磁场中会受到力的作用,从而产生运动,驱动电动机的转子转动。

3.电动机的发明对人类社会有何重大意义?

答案:电动机的发明具有划时代的意义。它使得电能能够有效地转化成各种各样的机械能,大大减轻了人们在工作和生活中的劳动负担,提高了生产效率。电动机的广泛应用推动了工业生产的自动化和现代化进程,对人类社会的发展产生了深远的影响。

(五)、实践探究题

题目:设计并制作一个简易的电动小车模型,要求能够利用电动机驱动小车前进。

1. 材料准备:木板、轮子、电动机、电池盒、导线、螺丝钉等。

2. 制作步骤: - 将木板切割成小车底盘的形状。

在底盘上安装轮子,确保轮子能够自由转动。

将电动机固定在底盘上,并将电动机的轴与轮子相连。

使用导线将电动机与电池盒连接,形成闭合电路。

安装电池,测试电动小车是否能够正常前进。

3. 注意事项:

确保电路连接正确,避免短路或断路。

注意安全,避免使用裸露的电线或锋利的工具造成伤害。

调试过程中,观察小车的行驶情况,如有异常及时调整。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第五单元《科技改变生活》大单元整体教学设计

教材版本 苏教版 单元(或主题)名称 科技改变生活

单元主题 苏教版六年级上册科学第五单元《科技改变生活》旨在通过一系列教学活动,让学生深入了解科学技术如何深刻影响并改变人类生活的各个方面。本单元通过探讨不同科技产品的诞生、发展及其对社会的深远影响,帮助学生树立科技改变世界的观念,激发他们对科学技术的兴趣和探索欲。

课标要求 核心概念 科学技术:了解科技产品对人类社会的推动作用及其技术属性。 技术发展:认识到科学技术是推动社会进步的重要力量。 科技影响:理解科技产品如何改变人类的生产、生活方式。 学习内容 识别并列举影响人类文明的重大科技发明,如蒸汽机、互联网、电灯等。 分析这些科技发明如何改变人类社会的面貌,并制作相关知识卡片。 通过实验和对比,了解现代科技产品(如钢筋混凝土、电动机)与传统产品的区别和优势。 学业要求 学生能够列举并解释至少三种对人类文明有深远影响的科技发明。 能够运用所学知识,制作科技产品知识卡片,展现其对社会的影响。 通过实验和观察,理解并比较现代科技产品的优越性。

教材分析 知识框架 本单元由四课组成:《影响人类文明的里程碑》、《人造肥料与现代农业》、《钢筋混凝土与现代建筑业》、《电动机与现代工业》,形成总分关系。第一课概述科技产品对人类文明的影响,后三课分别从农业、建筑业和工业三个领域具体阐述科技产品的应用与影响。 内容内在逻辑分析 第一课:通过制作知识卡片,让学生认识并理解科技产品对人类文明的深远影响。 第二课:以人造肥料为例,探讨农业科技对现代农业的推动作用。 第三课:通过钢筋混凝土与普通混凝土的对比实验,理解建筑材料创新对建筑业的影响。 第四课:介绍电动机在现代工业中的应用,体会电动机对工业生产的变革。

学情分析 六年级学生已具备一定的科学基础知识和实验操作能力,对科技产品有较高的兴趣。他们能够通过阅读、讨论和比较,识别生活中的各类科技产品及其影响。然而,对于科技产品的深入理解和应用,以及科技对环境的影响等问题,学生可能了解不多,需要通过课堂学习进一步拓展视野。

单元目标 科学观念 树立科技改变世界的观念,认识到科学技术是推动社会进步的重要力量。 理解并接受科技产品对人类生活的深远影响。 科学思维 能够从多个角度分析问题,理解科技产品的技术属性和社会功能。 能够运用所学知识,对科技产品的应用和影响进行批判性思考。 探究实践 通过实验和观察,了解并比较现代科技产品与传统产品的区别和优势。 能够制作科技产品知识卡片,展现其对社会的影响。 责任态度 认识到科技发展对环境的正面和负面影响,培养环保意识和可持续发展观念。 在科技探索中,保持尊重事实、尊重他人意见的科学态度。

单元结构化活动 活动一:科技产品知识卡片制作 活动目标:让学生选择一种影响人类文明的科技产品,制作知识卡片,展示其发明时间、发明人、发明过程及对人类社会的影响。 活动步骤: 1. 学生分组讨论,选择感兴趣的科技产品。 2. 收集相关资料,整理成知识卡片。 3. 小组展示,全班交流。 活动二:对比实验——钢筋混凝土与普通混凝土承重能力测试 活动目标:通过实验,了解钢筋混凝土比普通混凝土更结实的特性。 活动步骤: 1. 准备实验材料:普通混凝土、钢筋混凝土样本。 2. 进行承重能力测试,记录数据。3. 分析数据,得出结论。 活动三:电动机模型制作与展示 活动目标:通过制作电动机模型,了解电动机的工作原理及其在工业中的应用。 活动步骤: 1. 教师讲解电动机的工作原理。 2. 学生分组制作电动机模型。 3. 展示模型,并解释其工作原理和应用。

达成评价 围绕课时学习目标 评价标准 知识掌握:学生能够准确列举并解释影响人类文明的重大科技发明。 思维能力:学生能够运用所学知识,对科技产品的应用和影响进行批判性思考。 实践操作:学生能够独立完成实验和制作任务,并准确记录和分析数据。 责任意识:学生能够认识到科技发展对环境的影响,培养环保意识和可持续发展观念。 评价方式 课堂表现:观察学生在课堂上的参与度和表现,给予即时反馈。 作业评价:通过学生的知识卡片、实验报告和电动机模型制作等作业,评价其学习效果。 测评卷:设计科技素养测评卷,检测学生对本单元知识的掌握程度。

第十五课时《影响人类文明的里程碑》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

学生能够通过观察、实验、讨论等方法,探究影响人类文明的科技里程碑事件,如火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用等,培养其科学探究能力。

学生能够运用分析、比较、推理、概括等方法,得出探究结论,并能用科学语言、概念图、统计图表等方式记录整理信息。

2. 科学思维能力

培养学生批判性思维,学会从不同角度思考问题,提出创新性的解决方案。

增强学生的逻辑思维和问题解决能力,能够运用科学知识解释日常生活中的现象。

3. 科学素养

学生能够了解科学技术在推动人类文明进程中的作用,认识到科技产品对社会发展的深远影响。

培养学生的科学态度,尊重科学、追求真理,具备对科学技术的兴趣和好奇心。

责任态度

引导学生认识到科学技术的发展对社会、环境产生的影响,培养其社会责任感。

鼓励学生积极参与科技活动,为社会发展贡献自己的力量。

教学重难点

教学重点

了解火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用等科技里程碑事件。

理解这些科技里程碑对人类文明的影响。

教学难点

如何引导学生理解科技里程碑事件的原理和作用机制。

如何界定“里程碑式的深远影响”,并能用科学语言进行表达。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 教师以一段科技改变生活的视频作为导入,展示现代科技如何影响人们的日常生活,如智能手机、互联网、高铁等。然后提出问题:“在人类历史的长河中,有哪些科技发明或发现对文明进程产生了深远影响?”引发学生思考,进入本课主题——《影响人类文明的里程碑》。 通过视频导入,激发学生对科技的兴趣和好奇心,引导学生思考科技与人类文明的关系,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究活动 探究活动1:火的发现与使用 活动内容: 展示火的发现与使用的历史图片和视频资料。 小组讨论:火的发现对人类文明有哪些影响? 汇报交流,教师总结。 探究活动2:轮子的发明 活动内容: 展示轮子的发明过程及其对人类交通方式改变的图片和视频资料。 学生动手制作简易轮子模型,体验轮子的作用。 小组讨论:轮子对人类社会有哪些深远影响? 探究活动3:印刷术的发明 活动内容: 展示印刷术发明前后的书籍对比图片,介绍印刷术的发展历程。 观看印刷术发明和应用的视频资料。 学生分组制作简易印刷机,尝试印刷文字或图案。 讨论印刷术对人类文明的影响。 探究活动4:电力的应用 活动内容: 展示电力在照明、通信、动力等方面的应用图片和视频资料。 小组讨论:电力对现代社会有哪些影响? 角色扮演:学生分别扮演科学家、工程师、普通市民等角色,讨论电力应用中的问题和解决方案。 探究活动5:互联网的推广 活动内容: 介绍互联网的发展历程和主要应用领域。 观看互联网改变生活的视频资料。 小组讨论:互联网对现代社会有哪些深远影响? 编写一篇短文,描述互联网对自己生活的影响。 通过展示和讨论,让学生了解火的发现对人类生活方式、烹饪、取暖、照明等方面的改变,培养学生的观察力和分析能力。 通过动手制作和讨论,让学生亲身体验轮子的作用,理解轮子对人类交通方式的改变,培养学生的动手能力和科学探究能力。 通过视频展示和动手制作,让学生了解印刷术发明对书籍复制、知识传播的重要作用,培养学生的观察力和动手能力,同时加深对印刷术原理的理解。 通过展示和讨论,让学生了解电力在现代社会中的广泛应用及其对人类生活的改变,培养学生的科学思维能力和解决问题的能力。 通过介绍和讨论,让学生了解互联网在现代社会中的重要地位及其对人类生活的改变,培养学生的写作能力和表达能力,同时加深对互联网影响的认识。

(三)生活应用 引导学生观察身边的科技产品,如智能手机、电脑、电视等,思考它们如何改变了自己的生活方式。 鼓励学生参与科技实践活动,如机器人制作、编程学习等,体验科技带来的乐趣和挑战。 通过生活应用,让学生认识到科学技术在日常生活中的应用和重要性,激发其学习科技知识的兴趣和热情,同时培养其动手能力和创新精神。

(四)知识总结 总结本课所学的科技里程碑事件,如火的发现与使用、轮子的发明、印刷术的发明、电力的应用、互联网的推广等。 强调这些科技里程碑对人类文明进程的深远影响。 引导学生认识到科学技术是推动社会发展的重要动力。 通过知识总结,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识体系。同时,强调科技对人类文明的重要性,培养学生的科学素养和社会责任感。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 火的发现与使用对人类文明的影响主要体现在______、______和______等方面。

答案:烹饪、取暖、照明

2. 轮子的发明彻底改变了人类的______方式。

答案:运输

3. 印刷术的发明使______变得容易,促进了人类文化的发展。

答案:书籍的复制4. 电力的应用推动了______和______的进程。

答案:工业化、现代化

(二)、选择题

1. 下列哪项发明对人类交通运输方式的改变最大?( )

A. 火的发现 B. 轮子的发明 C. 印刷术的发明 D. 电力的应用

答案:B

2. 下列哪项不是印刷术发明带来的好处?( )

A. 加快知识传播 B. 降低书籍成本 C. 增加阅读难度 D. 促进文化发展

答案:C

互联网的推广对人类社会的最大影响是( )

A. 提高生产效率 B. 改变通讯方式 C. 普及科学知识 D. 节省能源资源

答案:B

(三)、判断题

1. 火的发现是人类进入文明社会的重要标志之一。( )

答案:√

轮子的发明对人类交通运输方式的改变是革命性的。( )

答案:√

3. 印刷术的发明并没有改变人类文化的传播方式。( )

答案:×

4. 电力的应用没有推动工业化进程。( )

答案:×

(四)、简答题

1. 简述火的发现对人类文明的影响。

答案:火的发现对人类文明产生了深远影响。它改变了人类的生活方式,使人类能够烹饪食物、取暖、照明等。火的利用促进了人类社会的进步和发展,是人类进入文明社会的重要标志之一。

2.为什么说轮子的发明对人类交通运输方式的改变是革命性的?

答案:轮子的发明彻底改变了人类的交通运输方式。它使人类能够搬动大大超过自身重量的物体,加快了运输速度,减轻了运输劳累。轮子的出现为以后的机械时代奠定了基础,对人类社会产生了深远影响。

3. 印刷术的发明如何促进了人类文化的发展?

答案:印刷术的发明使书籍的复制变得容易,降低了书籍成本,加快了知识的传播和普及。它使得人类能够更广泛地传播文化和知识,促进了人类文化的交流和融合,推动了人类文化的发展和进步。

实践探究题及答案

题目:设计并制作一个简单的轮子模型,并描述其在日常生活中的应用场景。

设计过程:

1. 准备材料:纸板、剪刀、胶水、铅笔、尺子等。

2. 用铅笔在纸板上画出轮子的形状,并用剪刀剪下。

3. 在轮子中心钻一个小孔,以便安装轴心。

4. 用胶水将轴心固定在轮子上,确保轮子能够自由转动。

应用场景:

这个简单的轮子模型可以应用于日常生活中的许多场景。例如,可以将其安装在玩具车上作为车轮使用,使玩具车能够灵活移动;也可以将其用作教学道具,在课堂上演示轮子的工作原理和作用。此外,还可以将其与其他材料结合使用,创造出更多有趣的玩具或装置。通过设计并制作轮子模型的活动,学生不仅能够深入了解轮子的结构和原理,还能够培养其动手能力和创新思维。同时,通过描述轮子的应用场景,学生还能够将所学知识应用到实际生活中去,加深对知识的理解和记忆。

第十六课时《人造肥料与现代农业》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

通过观察、实验和调查等方法,学生能够主动获取有关人造肥料与现代农业的信息,培养信息收集和处理能力。同时,学生能够设计并操作简单的实验,观察人造肥料对植物生长的影响,提升实验操作和观察能力。

2. 科学思维能力

学生能够运用已有的知识和经验,对人造肥料的种类、作用及其在现代农业中的应用进行分析、判断和推理,形成合理的结论。同时,学生能够从不同角度思考问题,运用比较、分类、归纳等方法进行科学思维的训练。

3. 科学素养

学生能够了解无土栽培和传统栽培的不同,认识无土栽培的优势,理解人造肥料对现代农业的影响,并意识到科技在农业生产中的重要性。

4. 责任态度

学生能够辩证地看待化肥这一科技产品给人类带来的益处和负面作用,形成科学施肥的观念,关注农业生产的可持续发展。

二、教学重难点

教学重点

了解化肥知识:初步了解一些化肥的基本知识,理解化肥在农业生产中的重要作用。

认识无土栽培:了解无土栽培的原理和技术,认识其优势和局限性。

教学难点

实验设计与操作:设计并实施对比实验,证明肥料对农作物的作用,这需要一定的时间跨度和严格的条件控制,对小学生来说有一定难度。

辩证思维培养:引导学生辩证地看待化肥的利弊,形成科学的施肥观念,需要教师的引导和学生的深入思考。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 导语:“民以食为天。”随着人口的不断增长,对粮食的需求也在不断增加。原始人类通过采摘狩猎为生,但随着技术的发展,人类逐渐学会了种植与饲养,农业诞生了。然而,传统的农业方式已经难以满足现代社会的需求,现代农业应运而生。那么,现代农业与传统农业有什么不同?人造肥料在现代农业中又扮演了怎样的角色?让我们一起走进今天的课堂——《人造肥料与现代农业》。 通过生动的导语,激发学生对农业和科技的兴趣,引导他们关注现代农业的发展,为接下来的学习做好铺垫。

(二)探究活动 探究活动一:现代农业与传统农业的比较 活动描述:教师出示对比图片,一边是传统栽培的农田,一边是无土栽培的大棚,引导学生观察并讨论两者的区别。填写活动手册表格,总结传统农业和现代农业的不同点。 探究活动二:无土栽培的优势 活动描述:教师介绍无土栽培的原理和技术,通过视频和图片展示无土栽培的实例。学生分组讨论无土栽培的优势,并填写讨论记录表。 探究活动三:人造肥料的发明与发展 活动描述:学生阅读“人造肥料的发明”文字资料,了解人造肥料的发展历程和优点。教师提问引导学生思考人造肥料对现代农业的影响。 探究活动四:豆苗生长的对比实验 活动描述:学生分组进行豆苗生长的对比实验。准备四个杯子,将四颗发芽成功的豆苗分别放入,其中两个杯子滴入液体肥料作为实验组,另外两个杯子不滴入作为对照组。一周后比较豆苗的生长情况,记录实验结果。 探究活动五:无土栽培实践 活动描述:学生选择一种无土栽培方式,利用家庭阳台或学校实验室进行无土栽培实践。在教师指导下配制营养液、选择栽培基质、种植植物并进行日常管理。记录植物的生长情况并撰写实践报告。 通过直观的比较,让学生认识到现代农业在育种、栽培、管理等方面的优势,理解科技对农业生产的推动作用。 通过具体的实例和讨论,让学生深入了解无土栽培的优势,理解其在现代农业中的重要作用。 通过阅读和讨论,让学生了解人造肥料的发明背景、发展历程和优点,理解其在农业生产中的广泛应用和重要作用。 通过实验让学生亲身体验肥料对农作物生长的影响,理解肥料在农业生产中的重要作用。同时,培养学生的实验操作和观察能力。 通过实践活动让学生亲身体验无土栽培的过程,理解其原理和技术要求。同时,培养学生的动手能力和实践创新能力。

(三)生活应用 化肥的使用:在日常生活中,学生可以关注家庭种植中化肥的使用情况,了解不同化肥的种类和用途,学会科学施肥。 无土栽培的应用:在家庭阳台上进行无土栽培实践,种植蔬菜或花卉等植物,既美化环境又丰富生活。 通过生活应用让学生将所学知识与实际生活相结合,加深对知识的理解和记忆。同时,培养学生的实践能力和创新精神,促进其全面发展。

(四)知识总结 人造肥料与现代农业:人造肥料是现代农业的重要组成部分,具有养分科学、均衡、全面的优点,能显著提高作物产量和质量。无土栽培作为一种现代化的育苗技术,具有省工、省水、高产、优质等优点,是现代农业发展的必然选择。 科技推动农业发展:科技的发展不断推动农业生产的进步和变革。从传统的农家肥料到现代的人造肥料,从有土栽培到无土栽培,科技的力量让农业生产更加高效、环保和可持续。 通过知识总结帮助学生梳理所学知识点,形成系统的知识体系。同时,强调科技在农业生产中的重要性,引导学生关注科技发展和农业生产的关系,培养其创新意识和科学素养。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 无土栽培是一种不用天然土壤而采用含有植物生长发育必需元素的______来提供营养,使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。

答案:营养液

2. 人造肥料的主要成分包括满足作物生长需要的______、______和钾等元素。

答案:氮、磷

3. 无土栽培比有土栽培具有______、______和避免土壤病虫害传播等优点。

答案:省工、省水

4. 德国化学家______被称为“肥料工业之父”,他发现了氮对于植物营养的重要性。

答案:李比希

(二)、选择题

1. 下列关于无土栽培的描述中,正确的是( )。

A. 无土栽培需要使用大量天然土壤

B. 无土栽培比有土栽培产量低

C. 无土栽培使用营养液为植物提供营养

答案:C

2. 人造肥料与传统肥料相比,主要优点是( )。

A. 价格低廉 B. 养分不均衡 C. 养分科学、均衡、全面

答案:C

3. 下列哪项不是无土栽培的优势?( )

A. 省工 B. 省水 C. 适合所有作物种植

答案:C

(三)、判断题

1. 无土栽培的营养液可以完全代替土壤的作用,让植物正常生长。( )

答案:√

2. 人造肥料会造成土壤板结、重金属增加等环境问题,因此应完全弃用。( )

答案:×

3. 无土栽培能够在沙漠、戈壁滩等无土地区种植作物,具有广泛的适应性。( )

答案:√

4. 李比希是发现氮对植物营养重要性的德国化学家,被称为“农业化学之父”。( )

答案:√

(四)、简答题

1. 简述无土栽培的优势。

答案:无土栽培具有省工、省水、高产、优质、避免土壤病虫害传播等优点。同时,无土栽培能够精准控制植物的生长环境,提高作物的产量和品质。

2. 人造肥料对现代农业有何重要作用?

答案:人造肥料是现代农业的重要组成部分,具有养分科学、均衡、全面的优点。它能够显著提高作物产量和质量,优化土壤结构,促进农业可持续发展。

简述科学施肥的原则。

答案:科学施肥的原则包括根据作物需求合理施肥、控制施肥量避免浪费和污染、注重农家肥料与化学肥料的配合使用等。通过科学施肥可以提高作物产量和质量,同时保护生态环境。

(五)、实践探究题

题目:请设计一个简单的无土栽培实验方案,并说明实验目的、实验步骤和预期结果。

实验目的:探究无土栽培对植物生长的影响,了解无土栽培的优势。

实验步骤:1. 准备实验材料:无土栽培基质(如珍珠岩、蛭石等)、营养液、种子(如绿豆)、容器等。

2. 将种子放入温水中浸泡24小时进行催芽处理。3. 在容器中铺上一层无土栽培基质,并浇入适量的营养液。

4. 将催芽后的种子均匀种植在基质上,再覆盖一层薄基质。

5. 将容器放置在适宜的光照和温度条件下进行日常管理(如浇水、通风等)。

第十七课时《钢筋混凝土与现代建筑业》教学设计

一、教学目标

科学探究能力

观察与比较:通过观察混凝土与钢筋混凝土,学生能够区分两者的不同,并理解钢筋在其中的作用。

2. 实验与测试:通过模拟制作钢筋混凝土并进行承重测试,学生能够掌握基本的实验技能,学会运用实验数据支持自己的观点。

科学思维能力

1. 分析与概括:基于实验数据和观察结果,学生能够分析钢筋在混凝土中的作用,概括出钢筋混凝土的优势。

2. 问题解决:学生能够提出问题、作出假设,并通过实验验证假设,培养解决问题的能力。

科学素养

1. 知识积累:学生将了解钢筋混凝土的成分、特性及其在现代建筑业中的应用。

2. 科学态度:培养学生对科学探究的兴趣,形成尊重事实、追求真理的科学态度。

责任态度

1. 环保意识:认识到建筑材料的选择和使用对环境的影响,培养学生的环保意识。

2. 社会责任感:了解科技进步对社会的推动作用,培养学生的社会责任感。

二、教学重难点

教学重点

模拟制作钢筋混凝土模型:通过动手实践,让学生直观感受钢筋在混凝土中的作用。

承重对比实验:通过对比实验,了解钢筋混凝土的承重能力,理解其优势。

教学难点

发明钢筋混凝土的意义:引导学生理解钢筋混凝土发明对社会发展的重要性,培养其历史观和全局观。

科学思维的培养:通过探究活动,培养学生的分析、概括和问题解决能力。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 教师以“从古到今的建筑变迁”为主题,通过展示古代建筑和现代建筑的图片或视频,引导学生观察两者在材料、形制、规模及建筑技术等方面的不同。随后,提出问题:“为什么现代建筑能够建造得如此高大、坚固?是什么材料在其中起到了关键作用?”以此激发学生的好奇心和探究欲。 吸引学生兴趣:通过直观的视觉材料,吸引学生的注意力,为后续的教学内容做好铺垫。 调动已有经验:引导学生回忆和比较已有知识,为新知识的学习提供基础。 明确学习目标:通过问题引导,使学生明确本课的学习重点和方向。

(二)探究活动 探究活动一:比较古代与现代建筑 活动内容:学生分组观察古代建筑和现代建筑的图片或视频,比较两者在材料、形制、规模及建筑技术等方面的不同,并讨论制约建筑发展的主要因素。 探究活动二:观察钢筋混凝土 活动内容:教师展示混凝土块和钢筋混凝土块,引导学生观察两者的外观和内部结构,了解钢筋混凝土的成分。 探究活动三:模拟制作钢筋混凝土 活动内容:学生分组使用石膏、塑料盒、食用油、铁丝、沙子、石子等材料模拟制作钢筋混凝土预制块,并进行承重测试。 探究活动四:承重对比实验 活动内容:学生使用自己制作的预制块进行承重对比实验,记录数据并分析实验结果,讨论铁丝在其中的作用。 探究活动五:调查和阅读 活动内容:学生分组调查钢筋混凝土在现代建筑业中的广泛应用,并阅读相关文献资料,了解钢筋混凝土的发明过程。 通过比较活动,让学生认识到建筑材料对建筑业发展的重要性,为后续学习钢筋混凝土奠定基础。 通过直观观察,让学生了解钢筋混凝土的组成,为后续的实验活动做准备。 通过动手实践,让学生亲身体验钢筋在混凝土中的作用,理解钢筋混凝土的承重能力。 通过对比实验,让学生直观感受钢筋混凝土的承重优势,培养其分析、概括能力。 通过调查和阅读活动,拓宽学生的知识面,培养学生的自主学习能力和信息处理能力。

(三)生活应用 钢筋混凝土在现代建筑业中应用广泛,如高楼大厦、桥梁、隧道、大坝等。此外,钢筋混凝土还应用于城市基础设施建设,如地铁、水利工程等。这些应用不仅提高了建筑物的承重能力和耐久性,还推动了社会经济的发展。 加深理解:通过列举生活中的实例,让学生更深入地理解钢筋混凝土的重要性和广泛应用。 培养兴趣:将所学知识与生活实际相结合,激发学生的学习兴趣和探究欲。 增强责任感:让学生认识到自己所学知识的社会价值,培养其责任感和使命感。

(四)知识总结 通过本单元的学习,学生应掌握以下知识点:1. 了解钢筋混凝土的成分及作用。 2. 理解钢筋混凝土在现代建筑业中的广泛应用及其重要性。 3. 掌握模拟制作钢筋混凝土并进行承重测试的实验技能。 4. 认识到科技进步对建筑业发展的推动作用。 巩固知识:通过总结活动,帮助学生巩固所学知识,形成系统的知识体系。 提升能力:通过总结过程中的思考和讨论,提升学生的分析、概括和问题解决能力。 培养态度:通过回顾学习过程,引导学生反思自己的学习态度和方法,培养其积极的学习态度和良好的学习习惯。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 古代建筑一般是______结构和______结构两种。

答案:全木、砖木

普通混凝土与钢筋混凝土的主要区别在于______。

答案:有无钢筋

钢筋混凝土的发明者是法国人______。

答案:约瑟夫 莫尼尔

4. 钢筋混凝土就是放有______的混凝土。

答案:钢筋

(二)、选择题

1. 到了现代社会,钢材和钢筋混凝土等材料的出现,使建造( )建筑成为可能。 A. 园林 B. 宫殿 C. 高层

答案:C

现代人们造房子一般所用的材料是( )。

A. 石头和泥土 B. 树枝和茅草 C. 钢筋、水泥和砖

答案:C

3. 下列建筑不是使用钢筋混凝土建造的是( )。

A. 隧道 B. 水泥砖 C. 大厦

答案:B

(三)、判断题

1. 用钢筋混凝土,在军事上更是广泛采用。( )

答案:√

2. 普通混凝土比钢筋混凝土抗压抗拉性能更强,所以在建造高层建筑时,应首选普通混凝土。( )

答案:

3. 钢筋混凝土就是放有钢筋的混凝土。( )

答案:√

4. 抹水泥墙面、修隧道、架桥梁都离不开钢筋混凝土。( )

答案: (注意:虽然这些工程常用钢筋混凝土,但并非所有情况都必需)

5. 高层建筑的出现,离不开钢筋混凝土的发明。( )

答案:√

6. 钢筋混凝土结构造价昂贵。( )

答案:

(四)、简答题

1. 简述钢筋在钢筋混凝土中的作用。

答案:钢筋在钢筋混凝土中主要起承重和抗拉作用,与混凝土协同工作,提高结构的整体强度和耐久性。

2.为什么现代建筑能够建造得如此高大、坚固?

答案:现代建筑能够建造得高大、坚固,主要得益于钢筋混凝土的广泛应用。钢筋混凝土具有高强度、耐久性好的特点,能够承受较大的荷载和变形。

3. 列举几个钢筋混凝土在现代建筑业中的应用实例。

答案:钢筋混凝土在现代建筑业中应用广泛,如高楼大厦的承重结构、桥梁的桥面和桥墩、隧道的衬砌和支护结构、大坝的坝体等。

(五)、实践探究题

题目:模拟制作钢筋混凝土预制块并进行承重测试。

材料:长方形塑料盒、食用油、刷子、铁丝、沙子、石子、石膏粉、水、木棒。

步骤:

1. 准备两个同样大小的长方形塑料盒,在塑料盒内壁抹上食用油。

2. 把铁丝弯成能放进塑料盒的S形,备用。

3. 将各占三分之一的石子、沙、石膏粉倒入杯中,加水搅拌成混合物。

4. 在一个盒内倒满混合物,在另一个盒内倒入一半混合物,放入两根S形铁丝,再倒满混合物。

5. 用小棒将两个塑料盒里的糊状物抹平,放置一天。

6. 轻轻倒扣塑料盒,取出其中的长方形硬块做承重对比实验。

实验结果与结论:实验结果应显示,加入铁丝网的预制块在承重测试中表现出更强的抗压性。结论为:铁丝在钢筋混凝土中主要起抗拉作用,与混凝土协同工作,提高了结构的整体强度。

第十八课时《电动机与现代工业》教学设计

一、教学目标

1. 科学探究能力

目标:学生能够通过观察、实验和调查,掌握科学探究的基本方法,理解电动机的工作原理及其在现代生活、生产中的应用。

具体表现:能够制作简易电动机,并能对电动机的工作状态进行检测和调整。

2. 科学思维能力

目标:培养学生分析、推理和解决问题的能力,使其能够从不同角度理解电动机的运作原理及其重要性。

具体表现:通过分析电动机的组成结构和工作原理,学生能够推导出电动机工作的基本条件,并解释电动机在现代工业中的应用意义。

3. 科学素养

目标:提高学生的科学素养,使其具备对科学技术发展的基本认识和评价能力。

具体表现:学生能够理解电动机的发明对人类社会发展的重要意义,了解电动机从蒸汽时代到电气时代的转变过程。

4. 责任态度

目标:培养学生的社会责任感和环保意识,关注电动机在现代工业中的应用及其对环境的影响。

具体表现:学生能够认识到电动机的广泛应用在提高生产效率的同时,也需要注意能源的合理利用和环境保护。

二、教学重难点

重点

制作简易电动机:通过实际操作,了解电动机的基本组成和工作原理。

电动机取代蒸汽机的重大意义:理解电动机的发明对人类社会的划时代意义,认识电动机在推动社会进步中的重要作用。

难点

明白电动机取代蒸汽机的重大意义:深入理解电动机与蒸汽机在动力传输、效率提升等方面的优势,认识到电动机在现代工业中的不可替代性。

三、教学过程

学习活动 设计意图

(一)情境导入 展示生活中常见的家用电器图片(如洗衣机、电风扇、空调等),引导学生思考这些电器为什么能够工作?它们的动力来源是什么? 通过日常生活中的具体实例,激发学生的好奇心和探究欲,引导学生关注电动机这一常见但重要的科学现象。

(二)探究活动 探究活动一:寻找生活中的电动机 活动内容:学生分组观察家中的电器,找出哪些电器装有电动机,并尝试描述电动机在这些电器中的作用。 探究活动二:现代工业中的电动机 活动内容:展示现代工业中使用电动机的图片(如搅拌机、塔吊、机床等),引导学生讨论电动机在这些工业设备中的作用。 探究活动三:制作简易电动机 活动内容:按照教师提供的步骤,学生分组制作简易电动机,并检测其工作状态。 探究活动四:电动机工作原理的探究 活动内容:引导学生分析简易电动机的工作过程,讨论通电导线在磁场中受力运动的方向与哪些因素有关。 探究活动五:电动机发明的重大意义 活动内容:学生阅读相关资料,讨论电动机取代蒸汽机的重大意义,并撰写一篇小论文。 通过实际观察,让学生感受到电动机在生活中的广泛应用,为后续的探究活动打下基础。 通过展示现代工业中的实例,让学生认识到电动机在工业生产中的重要地位,理解电动机在现代工业中的广泛应用。 通过动手操作,让学生深入了解电动机的组成结构和工作原理,培养其动手能力和科学探究能力。 通过理论分析和讨论,加深学生对电动机工作原理的理解,培养其科学思维能力和分析问题的能力。 通过阅读和讨论,让学生认识到电动机的发明对人类社会的划时代意义,培养其社会责任感和环保意识。

(三)生活应用 介绍电动机在日常生活和工业生产中的广泛应用,如家用电器、交通工具、工业自动化等领域。 通过介绍电动机的实际应用,让学生感受到科学技术在改善人类生活、提高生产效率方面的巨大作用,培养其科技兴趣和探究精神。

(四)知识总结 回顾电动机的组成结构、工作原理、在现代生活和工业生产中的应用以及电动机发明的重大意义。 通过知识总结,帮助学生梳理和巩固本节课所学的知识点,形成完整的知识体系。 整体设计意图:本节课通过情境导入、探究活动、生活应用和知识总结等多个环节,旨在激发学生的学习兴趣和探究欲,培养其科学探究能力、科学思维能力和科学素养。同时,通过引导学生关注电动机在现代生活和工业生产中的应用及其重要意义,培养其社会责任感和环保意识。

四、作业设计

(一)、填空题

1. 电动机的发明使人类社会从____时代进入____时代。

答案:蒸汽,电气

2. 很多家用电器都运用____提供动力来工作。

答案:电动机

3. 电动机主要由____与____组成。

答案:定子,转子

4. 电动机工作原理是____对____受力的作用,使电动机转动。

答案:磁场,电流

(二)、选择题

1. 下列电器中,没有用到电动机的是( )。

A. 洗衣机 B. 电视机 C. 电风扇 D. 空调

答案:B

2. 我们制作的简易电动机,当连通电路时( )。

A. 受到磁铁作用,线圈被吸引到磁铁上

B. 线圈开始发光发热,最后造成短路

C. 线圈开始转动 D. 线圈静止不动

答案:C

3. 在电动玩具车里有( ),是它带动小车前进的。

A. 小电动机 B. 车轮 C. 电流 D. 线圈

答案:A

(三)、判断题

1. 家电中都有电动机。( )

答案:×

2. 电动机离不开磁铁和带线圈转子。( )

答案:√

电池电量不足,电动机不转或转动较慢。( )

答案:√

4. 电动机在生活生产中有着广泛的应用。( )

答案:√

5.电动机的发明早于蒸汽机。( )

答案:×

(四)、简答题

1. 简述电动机的组成结构

答案:电动机主要由定子(固定部分)和转子(转动部分)组成,其他零部件包括端盖、轴承、油盖、风扇、风罩等。

2. 电动机的工作原理是什么?

答案:电动机的工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。具体来说,通电导线在磁场中会受到力的作用,从而产生运动,驱动电动机的转子转动。

3.电动机的发明对人类社会有何重大意义?

答案:电动机的发明具有划时代的意义。它使得电能能够有效地转化成各种各样的机械能,大大减轻了人们在工作和生活中的劳动负担,提高了生产效率。电动机的广泛应用推动了工业生产的自动化和现代化进程,对人类社会的发展产生了深远的影响。

(五)、实践探究题

题目:设计并制作一个简易的电动小车模型,要求能够利用电动机驱动小车前进。

1. 材料准备:木板、轮子、电动机、电池盒、导线、螺丝钉等。

2. 制作步骤: - 将木板切割成小车底盘的形状。

在底盘上安装轮子,确保轮子能够自由转动。

将电动机固定在底盘上,并将电动机的轴与轮子相连。

使用导线将电动机与电池盒连接,形成闭合电路。

安装电池,测试电动小车是否能够正常前进。

3. 注意事项:

确保电路连接正确,避免短路或断路。

注意安全,避免使用裸露的电线或锋利的工具造成伤害。

调试过程中,观察小车的行驶情况,如有异常及时调整。

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录