【新情境新趋势】苏教版(2024)五年级科学上册期中素养检测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 【新情境新趋势】苏教版(2024)五年级科学上册期中素养检测卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

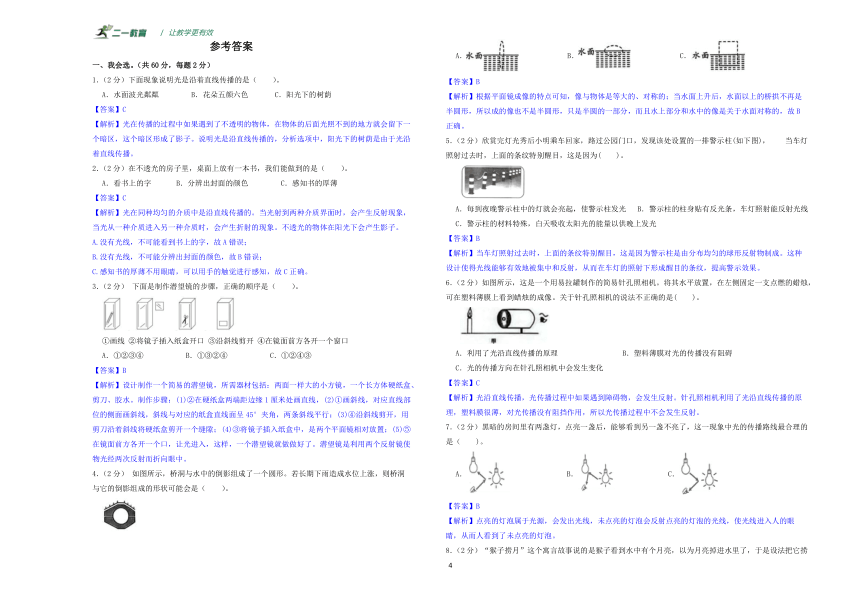

| 文件大小 | 676.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-22 13:03:45 | ||

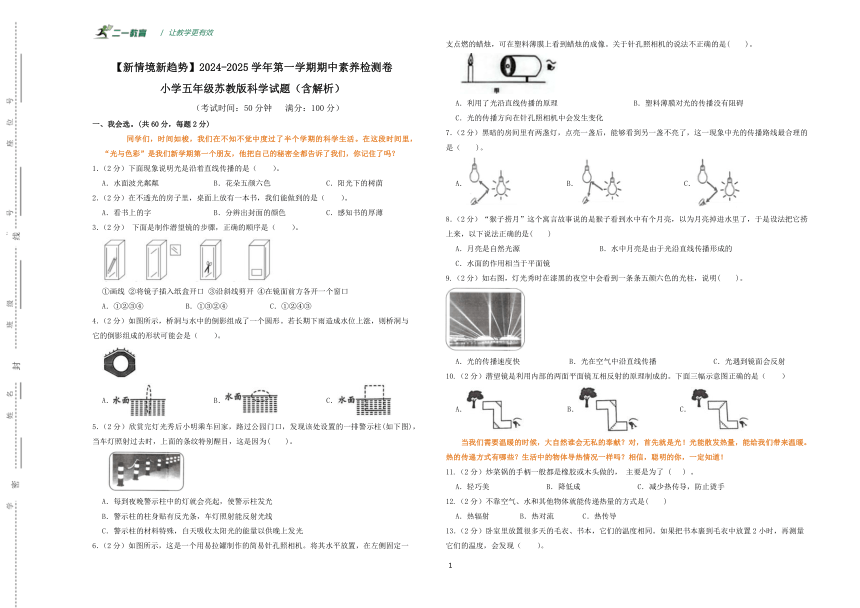

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效

【新情境新趋势】2024-2025学年第一学期期中素养检测卷

小学五年级苏教版科学试题(含解析)

(考试时间:50分钟 满分:100分)

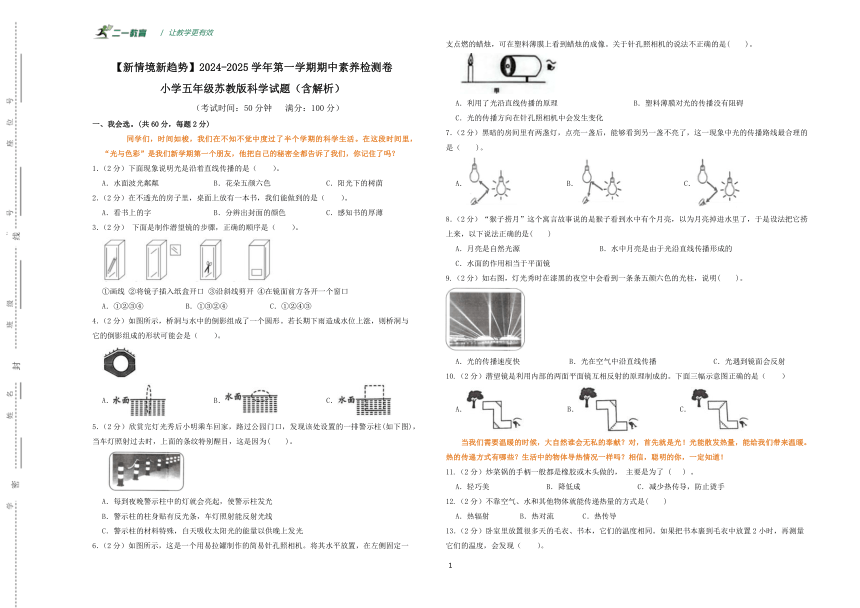

一、我会选。(共60分,每题2分)

同学们,时间如梭,我们在不知不觉中度过了半个学期的科学生活。在这段时间里,“光与色彩”是我们新学期第一个朋友,他把自己的秘密全都告诉了我们,你记住了吗?

1.(2分)下面现象说明光是沿着直线传播的是( )。

A.水面波光粼粼 B.花朵五颜六色 C.阳光下的树荫

2.(2分)在不透光的房子里,桌面上放有一本书,我们能做到的是( )。

A.看书上的字 B.分辨出封面的颜色 C.感知书的厚薄

3.(2分) 下面是制作潜望镜的步骤,正确的顺序是( )。

①画线 ②将镜子插入纸盒开口 ③沿斜线剪开 ④在镜面前方各开一个窗口

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③

4.(2分)如图所示,桥洞与水中的倒影组成了一个圆形。若长期下雨造成水位上涨,则桥洞与它的倒影组成的形状可能会是( )。

A. B. C.

5.(2分)欣赏完灯光秀后小明乘车回家,路过公园门口,发现该处设置的一排警示柱(如下图), 当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为( )。

A.每到夜晚警示柱中的灯就会亮起,使警示柱发光

B.警示柱的柱身贴有反光条,车灯照射能反射光线

C.警示柱的材料特殊,白天吸收太阳光的能量以供晚上发光

6.(2分)如图所示,这是一个用易拉罐制作的简易针孔照相机。将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到蜡烛的成像。关于针孔照相机的说法不正确的是( )。

A.利用了光沿直线传播的原理 B.塑料薄膜对光的传播没有阻碍

C.光的传播方向在针孔照相机中会发生变化

7.(2分)黑暗的房间里有两盏灯,点亮一盏后,能够看到另一盏不亮了,这一现象中光的传播路线最合理的是( )。

A. B. C.

8.(2分)“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉进水里了,于是设法把它捞上来,以下说法正确的是( )

A.月亮是自然光源 B.水中月亮是由于光沿直线传播形成的

C.水面的作用相当于平面镜

9.(2分)如右图,灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明( )。

A.光的传播速度快 B.光在空气中沿直线传播 C.光遇到镜面会反射

10.(2分)潜望镜是利用内部的两面平面镜互相反射的原理制成的。下面三幅示意图正确的是( )

A. B. C.

当我们需要温暖的时候,大自然谁会无私的奉献?对,首先就是光!光能散发热量,能给我们带来温暖。热的传递方式有哪些?生活中的物体导热情况一样吗?相信,聪明的你,一定知道!

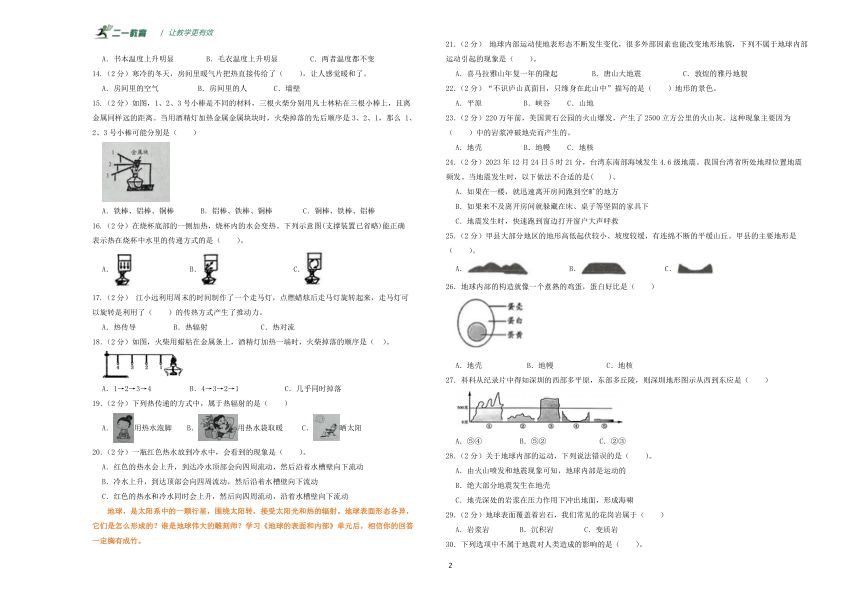

11.(2分)炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的, 主要是为了 ( ) 。

A.轻巧美 B.降低成 C.减少热传导,防止烫手

12.(2分)不靠空气、水和其他物体就能传递热量的方式是( )

A.热辐射 B.热对流 C.热传导

13.(2分)卧室里放置很多天的毛衣、书本,它们的温度相同。如果把书本裹到毛衣中放置2小时,再测量它们的温度,会发现( )。

A.书本温度上升明显 B.毛衣温度上升明显 C.两者温度都不变

14.(2分)寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了( ),让人感觉暖和了。

A.房间里的空气 B.房间里的人 C.墙壁

15.(2分)如图,1、2、3号小棒是不同的材料,三根火柴分别用凡士林粘在三根小棒上,且离金属同样远的距离。当用酒精灯加热金属金属块块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,那么 1、2、3号小棒可能分别是( )

A.铁棒、铝棒、铜棒 B.铝棒、铁棒、铜棒 C.铜棒、铁棒、铝棒

16.(2分)在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水会变热。下列示意图(支撑装置已省略)能正确表示热在烧杯中水里的传递方式的是( )。

A. B. C.

17.(2分) 江小远利用周末的时间制作了一个走马灯,点燃蜡烛后走马灯旋转起来,走马灯可以旋转是利用了( )的传热方式产生了推动力。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

18.(2分)如图,火柴用蜡粘在金属条上,酒精灯加热一端时,火柴掉落的顺序是( )。

A.1→2→3→4 B.4→3→2→1 C.几乎同时掉落

19.(2分)下列热传递的方式中,属于热辐射的是( )

A.用热水泡脚 B.用热水袋取暖 C.晒太阳

20.(2分)一瓶红色热水放到冷水中,会看到的现象是( )。

A.红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

B.冷水上升,到达顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

C.红色的热水和冷水同时会上升,然后向四周流动,沿着水槽壁向下流动

地球,是太阳系中的一颗行星,围绕太阳转,接受太阳光和热的辐射。地球表面形态各异,它们是怎么形成的?谁是地球伟大的雕刻师?学习《地球的表面和内部》单元后,相信你的回答一定胸有成竹。

21.(2分) 地球内部运动使地表形态不断发生变化,很多外部因素也能改变地形地貌,下列不属于地球内部运动引起的现象是( )。

A.喜马拉雅山年复一年的隆起 B.唐山大地震 C.敦煌的雅丹地貌

22.(2分)“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是( )地形的景色。

A.平原 B.峡谷 C.山地

23.(2分)220万年前,美国黄石公园的火山爆发,产生了2500立方公里的火山灰。这种现象主要因为( )中的岩浆冲破地壳而产生的。

A.地壳 B.地幔 C.地核

24.(2分)2023年12月24日5时21分,台湾东南部海域发生4.6级地震。我国台湾省所处地理位置地震频发。当地震发生时,以下做法不合适的是( )。

A.如果在一楼,就迅速离开房间跑到空旷的地方

B.如果来不及离开房间就躲藏在床、桌子等坚固的家具下

C.地震发生时,快速跑到窗边打开窗户大声呼救

25.(2分)甲县大部分地区的地形高低起伏较小、坡度较缓,有连绵不断的平缓山丘。甲县的主要地形是( )。

A. B. C.

26.地球内部的构造就像一个煮熟的鸡蛋,蛋白好比是( )

A.地壳 B.地幔 C.地核

27.科科从纪录片中得知深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是( )

A.⑤④ B.⑤② C.②③

28.(2分)关于地球内部的运动,下列说法错误的是( )。

A.由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的

B.绝大部分地震发生在地壳

C.地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸

29.(2分)地球表面覆盖着岩石,我们常见的花岗岩属于( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩

30.下列选项中不属于地震对人类造成的影响的是( )。

A.房屋倒塌 B.物种增加 C.铁路变形

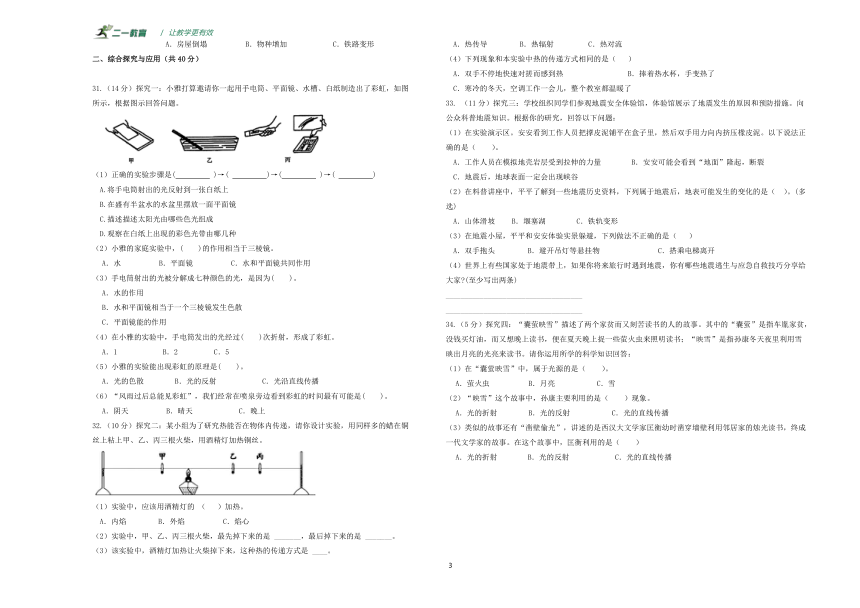

二、综合探究与应用(共40分)

31.(14分)探究一:小雅打算邀请你一起用手电筒、平面镜、水槽、白纸制造出了彩虹,如图所示,根据图示回答问题。

(1)正确的实验步骤是( )→( )→( )→( )

A.将手电筒射出的光反射到一张白纸上

B.在盛有半盆水的水盆里摆放一面平面镜

C.描述描述太阳光由哪些色光组成

D.观察在白纸上出现的彩色光带由哪几种

(2)小雅的家庭实验中,( )的作用相当于三棱镜。

A.水 B.平面镜 C.水和平面镜共同作用

(3)手电筒射出的光被分解成七种颜色的光,是因为( )。

A.水的作用

B.水和平面镜相当于一个三棱镜发生色散

C.平面镜能的作用

(4)在小雅的实验中,手电筒发出的光经过( )次折射,形成了彩虹。

A.1 B.2 C.5

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是( )。

A.光的色散 B.光的反射 C.光沿直线传播

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是( )。

A.阴天 B.晴天 C.晚上

32.(10分)探究二:某小组为了研究热能否在物体内传递,请你设计实验,用同样多的蜡在铜丝上粘上甲、乙、丙三根火柴,用酒精灯加热铜丝。

(1)实验中,应该用酒精灯的 ( )加热。

A.内焰 B.外焰 C.焰心

(2)实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是 _______,最后掉下来的是 _______。

(3)该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是 ____。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

(4)下列现象和本实验中热的传递方式相同的是( )

A.双手不停地快速对搓而感到热 B.捧着热水杯,手变热了

C.寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了

33. (11分)探究三:学校组织同学们参观地震安全体验馆,体验馆展示了地震发生的原因和预防措施。向公众科普地震知识。根据你的研究,回答以下问题:

(1)在实验演示区。安安看到工作人员把撑皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥。以下说法正确的是( )。

A.工作人员在模拟地壳岩层受到拉伸的力量 B.安安可能会看到“地面”隆起,断裂

C.地震后,地球表面一定会出现峡谷

(2)在料普讲座中,平平了解到一些地震历史资料,下列属于地震后,地表可能发生的变化的是( )。(多选)

A.山体滑坡 B.堰塞湖 C.铁轨变形

(3)在地震小屋,平平和安安体验实景躲避,下列做法不正确的是( )

A.双手抱头 B.避开吊灯等悬挂物 C.搭乘电梯离开

(4)世界上有些国家处于地震带上,如果你将来旅行时遇到地震,你有哪些地震逃生与应急自救技巧分享给大家 (至少写出两条)

____________________________________

____________________________________

34.(5分)探究四:“囊萤映雪”描述了两个家贫而又刻苦读书的人的故事。其中的“囊萤”是指车胤家贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上捉一些萤火虫来照明读书;“映雪”是指孙康冬天夜里利用雪映出月亮的光亮来读书。请你运用所学的科学知识回答:

(1)在“囊萤映雪”中,属于光源的是( )。

A.萤火虫 B.月亮 C.雪

(2)“映雪”这个故事中,孙康主要利用的是( )现象。

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

(3)类似的故事还有“凿壁偷光”,讲述的是西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁利用邻居家的烛光读书,终成一代文学家的故事。在这个故事中,匡衡利用的是( )

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

参考答案

一、我会选。(共60分,每题2分)

1.(2分)下面现象说明光是沿着直线传播的是( )。

A.水面波光粼粼 B.花朵五颜六色 C.阳光下的树荫

【答案】C

【解析】光在传播的过程中如果遇到了不透明的物体,在物体的后面光照不到的地方就会留下一个暗区,这个暗区形成了影子。说明光是沿直线传播的,分析选项中,阳光下的树荫是由于光沿着直线传播。

2.(2分)在不透光的房子里,桌面上放有一本书,我们能做到的是( )。

A.看书上的字 B.分辨出封面的颜色 C.感知书的厚薄

【答案】C

【解析】光在同种均匀的介质中是沿直线传播的。当光射到两种介质界面时,会产生反射现象,当光从一种介质进入另一种介质时,会产生折射的现象。不透光的物体在阳光下会产生影子。

A.没有光线,不可能看到书上的字,故A错误;

B.没有光线,不可能分辨出封面的颜色,故B错误;

C.感知书的厚薄不用眼睛,可以用手的触觉进行感知,故C正确。

3.(2分) 下面是制作潜望镜的步骤,正确的顺序是( )。

①画线 ②将镜子插入纸盒开口 ③沿斜线剪开 ④在镜面前方各开一个窗口

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③

【答案】B

【解析】设计制作一个简易的潜望镜,所需器材包括:两面一样大的小方镜,一个长方体硬纸盒、剪刀、胶水。制作步骤:(1)②在硬纸盒两端距边缘1厘米处画直线,(2)①画斜线,对应直线部位的侧面画斜线,斜线与对应的纸盒直线面呈45°夹角,两条斜线平行;(3)④沿斜线剪开,用剪刀沿着斜线将硬纸盒剪开一个缝隙;(4)③将镜子插入纸盒中,是两个平面镜相对放置;(5)⑤在镜面前方各开一个口,让光进入,这样,一个潜望镜就做做好了。潜望镜是利用两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中。

4.(2分) 如图所示,桥洞与水中的倒影组成了一个圆形。若长期下雨造成水位上涨,则桥洞与它的倒影组成的形状可能会是( )。

A. B. C.

【答案】B

【解析】根据平面镜成像的特点可知,像与物体是等大的、对称的;当水面上升后,水面以上的桥拱不再是半圆形,所以成的像也不是半圆形,只是半圆的一部分,而且水上部分和水中的像是关于水面对称的,故B正确。

5.(2分)欣赏完灯光秀后小明乘车回家,路过公园门口,发现该处设置的一排警示柱(如下图), 当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为( )。

A.每到夜晚警示柱中的灯就会亮起,使警示柱发光 B.警示柱的柱身贴有反光条,车灯照射能反射光线

C.警示柱的材料特殊,白天吸收太阳光的能量以供晚上发光

【答案】B

【解析】当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为警示柱是由分布均匀的球形反射物制成。 这种设计使得光线能够有效地被集中和反射,从而在车灯的照射下形成醒目的条纹,提高警示效果。

6.(2分)如图所示,这是一个用易拉罐制作的简易针孔照相机。将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到蜡烛的成像。关于针孔照相机的说法不正确的是( )。

A.利用了光沿直线传播的原理 B.塑料薄膜对光的传播没有阻碍

C.光的传播方向在针孔照相机中会发生变化

【答案】C

【解析】光沿直线传播,光传播过程中如果遇到障碍物,会发生反射。针孔照相机利用了光沿直线传播的原理,塑料膜很薄,对光传播没有阻挡作用,所以光传播过程中不会发生反射。

7.(2分)黑暗的房间里有两盏灯,点亮一盏后,能够看到另一盏不亮了,这一现象中光的传播路线最合理的是( )。

A. B. C.

【答案】B

【解析】点亮的灯泡属于光源,会发出光线,未点亮的灯泡会反射点亮的灯泡的光线,使光线进入人的眼

睛,从而人看到了未点亮的灯泡。

8.(2分)“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉进水里了,于是设法把它捞

上来,以下说法正确的是( )

A.月亮是自然光源 B.水中月亮是由于光沿直线传播形成的

C.水面的作用相当于平面镜

【答案】C

【解析】光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射。反射光的传播方向会发生变化,反射的光线也是以直线形式传播的。“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,其实水面的作用相当于平面镜,水中的月亮不过是光的反射的现象。

9.(2分)如右图,灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明( )。

A.光的传播速度快 B.光在空气中沿直线传播 C.光遇到镜面会反射

【答案】B

【解析】光沿直线传播。 灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明光在空气中沿直线传播。

10.(2分)潜望镜是利用内部的两面平面镜互相反射的原理制成的。下面三幅示意图正确的是( )

A. B. C.

【答案】A

【解析】潜望镜是利用了平面镜能改变光的传播方向制成的,外面物体反射的光线经过两块相对的45°角放置的平面镜的反射,射入到人的眼睛中,从而看到物体。正确的是A选项示意图。故选A。

11.(2分)炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的, 主要是为了 ( ) 。

A.轻巧美观 B.降低成本 C.减少热传导,防止烫手

【答案】C

【解析】不同的材料传递热量的快慢不同,金属材料传递热量比较快,塑料和木头等材料传递热量比较慢。炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的,主要是为了减少热传导、防止烫手。

12.(2分)不靠空气、水和其他物体就能传递热量的方式是( )

A.热辐射 B.热对流 C.热传导

【答案】A

【解析】热辐射是热可以不依靠任何物质直接向周围发射。它不需要依靠任何介质。不靠空气、水或其他物体也能传递热,这种方式称为“辐射”。

13(2分).卧室里放置很多天的毛衣、书本,它们的温度相同。如果把书本裹到毛衣中放置2小时,再测量它们的温度,会发现( )。

A.书本温度上升明显 B.毛衣温度上升明显 C.两者温度都不变

【答案】C

【解析】只有在物体内部或物体间有温度差存在时才会发生热传递现象,根据题意可知,卧室里的毛衣、书本的温度相同,不论把书本裹到毛衣中时间长短,都不会发生热传递现象。因此,书本和毛衣的温度都不变。

14(2分).寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了( ),让人感觉暖和了。

A.房间里的空气 B.房间里的人 C.墙壁

【答案】A

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为热对流;热对流时,热总是从温度较高处传到温度较低处。寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了房间里的空气,让人感觉暖和了。

15.(2分)如图,1、2、3号小棒是不同的材料,三根火柴分别用凡士林粘在三根小棒上,且离金属同样远的距离。当用酒精灯加热金属金属块块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,那么 1、2、3号小棒可能分别是( )

A.铁棒、铝棒、铜棒 B.铝棒、铁棒、铜棒 C.铜棒、铁棒、铝棒

【答案】A

【解析】不同物体的传热快慢不同。金属容易传热,是热的良导体,导热快、散热快;木头、塑料不容易传热,是热的不良导体,导热慢、散热慢。如图所示,如果用酒精灯加热金属块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,说明最先掉落的3号小棒的导热性最强,其次是1号小棒,2号小棒导热性最差,铜、铝、铁三种金属都是热的良导体,但是三者中,铜的导热性能最好,铁的导热性能最差。所以1、2、3号小棒分别是铁棒、铝棒、铜棒。

16.(2分)在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水会变热。下列示意图(支撑装置已省略)能正确表示热在烧杯中水里的传递方式的是( )。

A. B. C.

【答案】C

【解析】热在液体和气体内部通过流动传递的方式叫热对流,烧杯内的水是以对流的方式变热的,热水上升,上方冷水下降,加热后上升,循环对流使烧杯中的水变热。故选C。

17.(2分) 江小远利用周末的时间制作了一个走马灯,点燃蜡烛后走马灯旋转起来,走马灯可以旋转是利用了( )的传热方式产生了推动力。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

【答案】C

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,循环流动,使冷、热液体或气体相互混合,这种传热方式叫作热对流。热对流时,热总是由温度较高处传到温度较低处。当我们点燃走马灯中的蜡烛时,下面纸杯里的空气被蜡烛加热,热空气上升,推动扇叶,走马灯就转动了。走马灯可以旋转是利用了热对流的传热方式产生了推动力。

18.(2分)如图,火柴用蜡粘在金属条上,酒精灯加热一端时,火柴掉落的顺序是( )。

A.1→2→3→4 B.4→3→2→1 C.几乎同时掉落

【答案】A

【解析】热总是从较热的一端传向较冷的一端,离酒精灯最近的是1号火柴,所以1号火柴最先掉落。依次是1→2→3→4。

19.(2分)下列热传递的方式中,属于热辐射的是( )

A.用热水泡脚B.用热水袋取暖C.晒太阳

【答案】C

【解析】通过直接接触,将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫做热传递。热传递主要通过热传导、热对流、热辐射三种方式来实现的。用热水泡脚、用热水袋取暖都属于热传导;晒太阳是太阳通过热辐射传递热量。

20.(2分)一瓶红色热水放到冷水中,会看到的现象是( )。

A.红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

B.冷水上升,到达顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

C.红色的热水和冷水同时会上升,然后向四周流动,沿着水槽壁向下流动

【答案】A

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为热对流。一瓶红色热水放到冷水中,由于热对流,我们会看到红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动。

21.(2分) 地球内部运动使地表形态不断发生变化,很多外部因素也能改变地形地貌,下列不属于地球内部运动引起的现象是( )。

A.喜马拉雅山年复一年的隆起 B.唐山大地震 C.敦煌的雅丹地貌

【答案】C

【解析】火山和地震是由于地球内部的运动造成的,地球内部的运动会引起地壳运动,从而形成山脉、高原、裂谷和海沟等地形地貌。喜马拉雅山年复一年的隆起、唐山大地震属于地球内部运动引起的现象;敦煌的雅丹地貌不是地球内部运动引起的。

22.(2分)“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是( )地形的景色。

A.平原 B.峡谷 C.山地

【答案】C

【解析】人们通常把陆地地形分为平原、高原、山地、丘陵和盆地五种基本类型。山地地势起伏很大,有耸立的山峰,陡峭的山坡,幽深的山谷,一般在500米以上。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是山地的景色。

23.(2分)220万年前,美国黄石公园的火山爆发,产生了2500立方公里的火山灰。这种现象主要因为( )中的岩浆冲破地壳而产生的。

A.地壳 B.地幔 C.地核

【答案】B

【解析】火山爆发是地幔中的岩浆冲破地壳而产生的。 B选项符合题意。故答案为B。

24.(2分)2023年12月24日5时21分,台湾东南部海域发生4.6级地震。我国台湾省所处地理位置地震频发。当地震发生时,以下做法不合适的是( )。

A.如果在一楼,就迅速离开房间跑到空旷的地方

B.如果来不及离开房间就躲藏在床、桌子等坚固的家具下

C.地震发生时,快速跑到窗边打开窗户大声呼救

【答案】C

【解析】由于地球在不断运动和变化,逐渐积累了巨大的能量,在地壳某些脆弱地带,造成岩层突然发生破裂,或者引发原有断层的错动,这就是地震,所以产生地震的主要原因是地壳的运动。地震时就近躲避,震后迅速撤离到安全的地方是应急防护的较好方法,发生地震时可以快速离开房间、躲在桌子下、可以躲进厨房里,如果我们在一楼,就迅速离开房间,跑到空旷的地方。

25.(2分)甲县大部分地区的地形高低起伏较小、坡度较缓,有连绵不断的平缓山丘。甲县的主要地形是( )。

A. B. C.

【答案】A

【解析】地形是指地表形态类型,世界的地形主要有高原、平原、盆地、山地、丘陵五种类型。丘陵特点是地表高低起伏较大,坡度较缓,有连绵不断平缓山丘,海拔多在500米以下,相对高度一般不超过200米。

26.(2分)地球内部的构造就像一个煮熟的鸡蛋,蛋白好比是( )、

A.地壳 B.地幔 C.地核

【答案】B

【解析】地球内部结构是指地球内部的分层结构。地球表面薄薄的一层是地壳,它主要由各种岩石组成;把地球的中心部分叫做地核;把地壳和地核之间的部分叫做地慢,所以地球的构造由外而内可分为:地壳、地幔、地核。假如把地球比做一个鸡蛋的话,蛋壳相当于地壳,蛋白相当于地幔,蛋黄相当于地核。故选B。

27.(2分)科科从纪录片中得知深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是( )

A.⑤④ B.⑤② C.②③

【答案】B

【解析】地形是指地势高低起伏的变化即地表的形态。地球表面的主要地形有平原、高原、山地、丘陵、盆地。平原海拔较低,一般在200米以下,地面平坦辽阔;高原海拔较高,一般在500米以上,地面坦荡,边缘比较陡峻;盆地四周地势较高,中间低平。分析图片可知,①是山地,②是丘陵,③是高原,④是盆地,⑤是平原。深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是⑤②。

28.(2分)关于地球内部的运动,下列说法错误的是( )。

A.由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的 B.绝大部分地震发生在地壳

C.地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸

【答案】C

【解析】A:由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的,正确;

B:绝大部分地震发生在地壳,正确;

C:地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸,错误;地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成火山。

29.(2分)地球表面覆盖着岩石,我们常见的花岗岩属于( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩

【答案】A

【解析】地球内部结构是地球是一个非均质体,内部具有分层结构,各层物质的成分、密度、温度各不相同。地球内部各个圈层的厚度是不同的,地壳的平均厚度是17千米,地幔的厚度是2800千米,地核的厚度是3400千米。岩石按成因分为三大类:岩浆岩、变质岩、沉积岩。岩浆岩按产状分为侵入型岩浆岩、喷出型

岩浆岩。岩浆岩中有花岗岩、玄武岩等;变质岩中有大理岩、石英岩、片麻岩等;沉积岩中有砂岩、页岩、石灰岩等。故选A。

30.(2分)下列选项中不属于地震对人类造成的影响的是( )。

A.房屋倒塌 B.物种增加 C.铁路变形

【答案】B

【解析】地震会改变地球的地形地貌,如:会使房屋倒塌、铁轨变形,形成堰塞湖等,但不会增加物种。故选B。

二、综合探究与应用(共40分)

31.(14分)探究一:小雅打算用手电筒、平面镜、水槽、白纸制造出了彩虹,如图所示,根据图示回答问题。

(1)正确的实验步骤是( )→( )→( )→( )

A.将手电筒射出的光反射到一张白纸上

B.在盛有半盆水的水盆里摆放一面平面镜

C.描述描述太阳光由哪些色光组成

D.观察在白纸上出现的彩色光带由哪几种

(2)小雅的家庭实验中,( )的作用相当于三棱镜。

A.水 B.平面镜 C.水和平面镜共同作用

(3)手电筒射出的光被分解成七种颜色的光,是因为( )。

A.水的作用 B.水和平面镜相当于一个三棱镜发生色散

C.平面镜能的作用

(4)在小雅的实验中,手电筒发出的光经过( )次折射,形成了彩虹。

A.1 B.2 C.5

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是( )。

A.光的色散 B.光的反射 C.光沿直线传播

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是( )。

A.阴天 B.晴天 C.晚上

【答案】(1)B;A;D;C (2)C (3)B (4)B (5)A (6)B

【解析】太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。彩虹是下雨时或雨后空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光

而形成的。

(1)太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。所以正确的实验步骤是B→A→D→C。

(2)根据对色散实验的认识,实验中水和平面镜共同作用相当于三棱镜。

(3)手电筒光被分解成七种颜色光,是因为水和镜子相当于一个三棱镜发生色散,把光分解成七种颜色光。

(4)太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。在实验中,手电筒发出的光经过2次折射,形成了彩虹。

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是光的色散。

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是晴天。

32.(10分)探究二:某小组为了研究热能否在物体内传递,邀请你设计实验,用同样多的蜡在铜丝上粘上甲、乙、丙三根火柴,用酒精灯加热铜丝。

(1)实验中,应该用酒精灯的 ( )加热。

A.内焰 B.外焰 C.焰心

(2)实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是 ,最后掉下来的是 。

(3)该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是 ( )

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

(4)下列现象和本实验中热的传递方式相同的是( )

A.双手不停地快速对搓而感到热 B.捧着热水杯,手变热了

C.寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了

【答案】(1)B (2)甲;丙 (3)A (4)B

【解析】(1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰心,外焰的温度最高,焰心的温度低,所以选用外焰加热。故选B。

(2)热是一种能量的形式,热能够从物体温度较高的一端向温度较低的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是甲,最后掉下来的是丙。

(3)热以不同的方式传递,热传递的方式有热传导、热对流、热辐射。热在液体和气体内部通过流动传递的方式叫热对流;热不接触物体从热源直接散发出去的方式叫热辐射;热通过相互接触从温度高的物体传向温度低的物体,或者从物体温度高的部分传向温度低的部分的方式叫热传导。该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是热传导。故选A。

(4)双手不停地快速对搓而感到热属于摩擦生热;寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了属于热对流;捧着热水杯,手变热了的传热方式属于热传导,与实验中热的传递方式相同。故选B。

33.(11分)探究三: 学校组织间学们参观地震安全体验馆,体验馆展示了地震发生的原因和预防措施。向公众科普地震知识。根据你的研究,回答以下问题:

(1)在实验演示区。安安看到工作人员把撑皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥。以下说法正确的是( )。

A.工作人员在模拟地壳岩层受到拉伸的力量 B.安安可能会看到“地面”隆起,断裂

C.地震后,地球表面一定会出现峡谷

(2)在料普讲座中,平平了解到一些地震历史资料,下列属于地震后,地表可能发生的变化的是( )。(多选)

A.山体滑坡 B.堰塞湖 C.铁轨变形

(3)在地震小屋,平平和安安体验实景躲避,下列做法不正确的是()

A.双手抱头 B.避开吊灯等悬挂物 C.搭乘电梯离开

(4)世界上有些国家处于地震带上,如果你将来旅行时遇到地震,你有哪些地震逃生与应急自救技巧分享给大家 (至少写出两条)

【答案】(1)B (2)A;B;C (3)C (4)如果在楼上有时间逃生,那么需要走楼梯,不可以乘坐电梯;如果来不及逃生,应迅速就近躲到室内结实的物体下或易于形成三角空间的地方。待地震过后,再有序地撤离到户外空旷的地方,避开高大建筑物。

【解析】(1)地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。在实验演示区,安安看到工作人员把橡皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥,不同颜色的橡皮泥模拟岩层,来自手的压力模拟地球内部的压力,安安可能会看到“地面”隆起,断裂。

(2)大部分的地表形态的变化确实是需要经历漫长的时间,但有时候地壳变动引发的地震和火山爆发都是在很短的时间内发生的,也能改变地表形态。地震后,地表可能出现山体滑坡、堰塞湖、铁轨变形。

(3)大地震发生时,地震造成的建筑物瞬间坍塌是引起人员伤亡的主要原因。当地震突然来临时,采取正确的避险方法,可以避免不必要的伤亡。千万不能搭乘电梯离开,不利于保护自己。

34.(5分)探究五:“囊萤映雪”描述了两个家贫而又刻苦读书的人的故事。其中的“囊萤”是指车胤家

贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上捉一些萤火虫来照明读书;“映雪”是指孙康冬天夜里利

用雪映出月亮的光亮来读书。请你运用所学的科学知识回答:

(1)在“囊萤映雪”中,属于光源的是( )。

A.萤火虫 B.月亮 C.雪

(2)“映雪”这个故事中,孙康主要利用的是( )现象。

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

(3)类似的故事还有“凿壁偷光”,讲述的是西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁利用邻居家的烛光读书,终成一代文学家的故事。在这个故事中,匡衡利用的是( )

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

【答案】(1)A (2)B (3)C

【解析】此题考查光的特点。

(1)光源是指自身可以发光的物体。月亮、雪都是反射的光。

(2)“映雪”主要指的是利用月亮的光亮,利用的是光的反射。

(3) 凿壁偷光利用的是光的直线传播。

2

【新情境新趋势】2024-2025学年第一学期期中素养检测卷

小学五年级苏教版科学试题(含解析)

(考试时间:50分钟 满分:100分)

一、我会选。(共60分,每题2分)

同学们,时间如梭,我们在不知不觉中度过了半个学期的科学生活。在这段时间里,“光与色彩”是我们新学期第一个朋友,他把自己的秘密全都告诉了我们,你记住了吗?

1.(2分)下面现象说明光是沿着直线传播的是( )。

A.水面波光粼粼 B.花朵五颜六色 C.阳光下的树荫

2.(2分)在不透光的房子里,桌面上放有一本书,我们能做到的是( )。

A.看书上的字 B.分辨出封面的颜色 C.感知书的厚薄

3.(2分) 下面是制作潜望镜的步骤,正确的顺序是( )。

①画线 ②将镜子插入纸盒开口 ③沿斜线剪开 ④在镜面前方各开一个窗口

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③

4.(2分)如图所示,桥洞与水中的倒影组成了一个圆形。若长期下雨造成水位上涨,则桥洞与它的倒影组成的形状可能会是( )。

A. B. C.

5.(2分)欣赏完灯光秀后小明乘车回家,路过公园门口,发现该处设置的一排警示柱(如下图), 当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为( )。

A.每到夜晚警示柱中的灯就会亮起,使警示柱发光

B.警示柱的柱身贴有反光条,车灯照射能反射光线

C.警示柱的材料特殊,白天吸收太阳光的能量以供晚上发光

6.(2分)如图所示,这是一个用易拉罐制作的简易针孔照相机。将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到蜡烛的成像。关于针孔照相机的说法不正确的是( )。

A.利用了光沿直线传播的原理 B.塑料薄膜对光的传播没有阻碍

C.光的传播方向在针孔照相机中会发生变化

7.(2分)黑暗的房间里有两盏灯,点亮一盏后,能够看到另一盏不亮了,这一现象中光的传播路线最合理的是( )。

A. B. C.

8.(2分)“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉进水里了,于是设法把它捞上来,以下说法正确的是( )

A.月亮是自然光源 B.水中月亮是由于光沿直线传播形成的

C.水面的作用相当于平面镜

9.(2分)如右图,灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明( )。

A.光的传播速度快 B.光在空气中沿直线传播 C.光遇到镜面会反射

10.(2分)潜望镜是利用内部的两面平面镜互相反射的原理制成的。下面三幅示意图正确的是( )

A. B. C.

当我们需要温暖的时候,大自然谁会无私的奉献?对,首先就是光!光能散发热量,能给我们带来温暖。热的传递方式有哪些?生活中的物体导热情况一样吗?相信,聪明的你,一定知道!

11.(2分)炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的, 主要是为了 ( ) 。

A.轻巧美 B.降低成 C.减少热传导,防止烫手

12.(2分)不靠空气、水和其他物体就能传递热量的方式是( )

A.热辐射 B.热对流 C.热传导

13.(2分)卧室里放置很多天的毛衣、书本,它们的温度相同。如果把书本裹到毛衣中放置2小时,再测量它们的温度,会发现( )。

A.书本温度上升明显 B.毛衣温度上升明显 C.两者温度都不变

14.(2分)寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了( ),让人感觉暖和了。

A.房间里的空气 B.房间里的人 C.墙壁

15.(2分)如图,1、2、3号小棒是不同的材料,三根火柴分别用凡士林粘在三根小棒上,且离金属同样远的距离。当用酒精灯加热金属金属块块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,那么 1、2、3号小棒可能分别是( )

A.铁棒、铝棒、铜棒 B.铝棒、铁棒、铜棒 C.铜棒、铁棒、铝棒

16.(2分)在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水会变热。下列示意图(支撑装置已省略)能正确表示热在烧杯中水里的传递方式的是( )。

A. B. C.

17.(2分) 江小远利用周末的时间制作了一个走马灯,点燃蜡烛后走马灯旋转起来,走马灯可以旋转是利用了( )的传热方式产生了推动力。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

18.(2分)如图,火柴用蜡粘在金属条上,酒精灯加热一端时,火柴掉落的顺序是( )。

A.1→2→3→4 B.4→3→2→1 C.几乎同时掉落

19.(2分)下列热传递的方式中,属于热辐射的是( )

A.用热水泡脚 B.用热水袋取暖 C.晒太阳

20.(2分)一瓶红色热水放到冷水中,会看到的现象是( )。

A.红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

B.冷水上升,到达顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

C.红色的热水和冷水同时会上升,然后向四周流动,沿着水槽壁向下流动

地球,是太阳系中的一颗行星,围绕太阳转,接受太阳光和热的辐射。地球表面形态各异,它们是怎么形成的?谁是地球伟大的雕刻师?学习《地球的表面和内部》单元后,相信你的回答一定胸有成竹。

21.(2分) 地球内部运动使地表形态不断发生变化,很多外部因素也能改变地形地貌,下列不属于地球内部运动引起的现象是( )。

A.喜马拉雅山年复一年的隆起 B.唐山大地震 C.敦煌的雅丹地貌

22.(2分)“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是( )地形的景色。

A.平原 B.峡谷 C.山地

23.(2分)220万年前,美国黄石公园的火山爆发,产生了2500立方公里的火山灰。这种现象主要因为( )中的岩浆冲破地壳而产生的。

A.地壳 B.地幔 C.地核

24.(2分)2023年12月24日5时21分,台湾东南部海域发生4.6级地震。我国台湾省所处地理位置地震频发。当地震发生时,以下做法不合适的是( )。

A.如果在一楼,就迅速离开房间跑到空旷的地方

B.如果来不及离开房间就躲藏在床、桌子等坚固的家具下

C.地震发生时,快速跑到窗边打开窗户大声呼救

25.(2分)甲县大部分地区的地形高低起伏较小、坡度较缓,有连绵不断的平缓山丘。甲县的主要地形是( )。

A. B. C.

26.地球内部的构造就像一个煮熟的鸡蛋,蛋白好比是( )

A.地壳 B.地幔 C.地核

27.科科从纪录片中得知深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是( )

A.⑤④ B.⑤② C.②③

28.(2分)关于地球内部的运动,下列说法错误的是( )。

A.由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的

B.绝大部分地震发生在地壳

C.地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸

29.(2分)地球表面覆盖着岩石,我们常见的花岗岩属于( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩

30.下列选项中不属于地震对人类造成的影响的是( )。

A.房屋倒塌 B.物种增加 C.铁路变形

二、综合探究与应用(共40分)

31.(14分)探究一:小雅打算邀请你一起用手电筒、平面镜、水槽、白纸制造出了彩虹,如图所示,根据图示回答问题。

(1)正确的实验步骤是( )→( )→( )→( )

A.将手电筒射出的光反射到一张白纸上

B.在盛有半盆水的水盆里摆放一面平面镜

C.描述描述太阳光由哪些色光组成

D.观察在白纸上出现的彩色光带由哪几种

(2)小雅的家庭实验中,( )的作用相当于三棱镜。

A.水 B.平面镜 C.水和平面镜共同作用

(3)手电筒射出的光被分解成七种颜色的光,是因为( )。

A.水的作用

B.水和平面镜相当于一个三棱镜发生色散

C.平面镜能的作用

(4)在小雅的实验中,手电筒发出的光经过( )次折射,形成了彩虹。

A.1 B.2 C.5

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是( )。

A.光的色散 B.光的反射 C.光沿直线传播

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是( )。

A.阴天 B.晴天 C.晚上

32.(10分)探究二:某小组为了研究热能否在物体内传递,请你设计实验,用同样多的蜡在铜丝上粘上甲、乙、丙三根火柴,用酒精灯加热铜丝。

(1)实验中,应该用酒精灯的 ( )加热。

A.内焰 B.外焰 C.焰心

(2)实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是 _______,最后掉下来的是 _______。

(3)该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是 ____。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

(4)下列现象和本实验中热的传递方式相同的是( )

A.双手不停地快速对搓而感到热 B.捧着热水杯,手变热了

C.寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了

33. (11分)探究三:学校组织同学们参观地震安全体验馆,体验馆展示了地震发生的原因和预防措施。向公众科普地震知识。根据你的研究,回答以下问题:

(1)在实验演示区。安安看到工作人员把撑皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥。以下说法正确的是( )。

A.工作人员在模拟地壳岩层受到拉伸的力量 B.安安可能会看到“地面”隆起,断裂

C.地震后,地球表面一定会出现峡谷

(2)在料普讲座中,平平了解到一些地震历史资料,下列属于地震后,地表可能发生的变化的是( )。(多选)

A.山体滑坡 B.堰塞湖 C.铁轨变形

(3)在地震小屋,平平和安安体验实景躲避,下列做法不正确的是( )

A.双手抱头 B.避开吊灯等悬挂物 C.搭乘电梯离开

(4)世界上有些国家处于地震带上,如果你将来旅行时遇到地震,你有哪些地震逃生与应急自救技巧分享给大家 (至少写出两条)

____________________________________

____________________________________

34.(5分)探究四:“囊萤映雪”描述了两个家贫而又刻苦读书的人的故事。其中的“囊萤”是指车胤家贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上捉一些萤火虫来照明读书;“映雪”是指孙康冬天夜里利用雪映出月亮的光亮来读书。请你运用所学的科学知识回答:

(1)在“囊萤映雪”中,属于光源的是( )。

A.萤火虫 B.月亮 C.雪

(2)“映雪”这个故事中,孙康主要利用的是( )现象。

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

(3)类似的故事还有“凿壁偷光”,讲述的是西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁利用邻居家的烛光读书,终成一代文学家的故事。在这个故事中,匡衡利用的是( )

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

参考答案

一、我会选。(共60分,每题2分)

1.(2分)下面现象说明光是沿着直线传播的是( )。

A.水面波光粼粼 B.花朵五颜六色 C.阳光下的树荫

【答案】C

【解析】光在传播的过程中如果遇到了不透明的物体,在物体的后面光照不到的地方就会留下一个暗区,这个暗区形成了影子。说明光是沿直线传播的,分析选项中,阳光下的树荫是由于光沿着直线传播。

2.(2分)在不透光的房子里,桌面上放有一本书,我们能做到的是( )。

A.看书上的字 B.分辨出封面的颜色 C.感知书的厚薄

【答案】C

【解析】光在同种均匀的介质中是沿直线传播的。当光射到两种介质界面时,会产生反射现象,当光从一种介质进入另一种介质时,会产生折射的现象。不透光的物体在阳光下会产生影子。

A.没有光线,不可能看到书上的字,故A错误;

B.没有光线,不可能分辨出封面的颜色,故B错误;

C.感知书的厚薄不用眼睛,可以用手的触觉进行感知,故C正确。

3.(2分) 下面是制作潜望镜的步骤,正确的顺序是( )。

①画线 ②将镜子插入纸盒开口 ③沿斜线剪开 ④在镜面前方各开一个窗口

A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③

【答案】B

【解析】设计制作一个简易的潜望镜,所需器材包括:两面一样大的小方镜,一个长方体硬纸盒、剪刀、胶水。制作步骤:(1)②在硬纸盒两端距边缘1厘米处画直线,(2)①画斜线,对应直线部位的侧面画斜线,斜线与对应的纸盒直线面呈45°夹角,两条斜线平行;(3)④沿斜线剪开,用剪刀沿着斜线将硬纸盒剪开一个缝隙;(4)③将镜子插入纸盒中,是两个平面镜相对放置;(5)⑤在镜面前方各开一个口,让光进入,这样,一个潜望镜就做做好了。潜望镜是利用两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中。

4.(2分) 如图所示,桥洞与水中的倒影组成了一个圆形。若长期下雨造成水位上涨,则桥洞与它的倒影组成的形状可能会是( )。

A. B. C.

【答案】B

【解析】根据平面镜成像的特点可知,像与物体是等大的、对称的;当水面上升后,水面以上的桥拱不再是半圆形,所以成的像也不是半圆形,只是半圆的一部分,而且水上部分和水中的像是关于水面对称的,故B正确。

5.(2分)欣赏完灯光秀后小明乘车回家,路过公园门口,发现该处设置的一排警示柱(如下图), 当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为( )。

A.每到夜晚警示柱中的灯就会亮起,使警示柱发光 B.警示柱的柱身贴有反光条,车灯照射能反射光线

C.警示柱的材料特殊,白天吸收太阳光的能量以供晚上发光

【答案】B

【解析】当车灯照射过去时,上面的条纹特别醒目,这是因为警示柱是由分布均匀的球形反射物制成。 这种设计使得光线能够有效地被集中和反射,从而在车灯的照射下形成醒目的条纹,提高警示效果。

6.(2分)如图所示,这是一个用易拉罐制作的简易针孔照相机。将其水平放置,在左侧固定一支点燃的蜡烛,可在塑料薄膜上看到蜡烛的成像。关于针孔照相机的说法不正确的是( )。

A.利用了光沿直线传播的原理 B.塑料薄膜对光的传播没有阻碍

C.光的传播方向在针孔照相机中会发生变化

【答案】C

【解析】光沿直线传播,光传播过程中如果遇到障碍物,会发生反射。针孔照相机利用了光沿直线传播的原理,塑料膜很薄,对光传播没有阻挡作用,所以光传播过程中不会发生反射。

7.(2分)黑暗的房间里有两盏灯,点亮一盏后,能够看到另一盏不亮了,这一现象中光的传播路线最合理的是( )。

A. B. C.

【答案】B

【解析】点亮的灯泡属于光源,会发出光线,未点亮的灯泡会反射点亮的灯泡的光线,使光线进入人的眼

睛,从而人看到了未点亮的灯泡。

8.(2分)“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,以为月亮掉进水里了,于是设法把它捞

上来,以下说法正确的是( )

A.月亮是自然光源 B.水中月亮是由于光沿直线传播形成的

C.水面的作用相当于平面镜

【答案】C

【解析】光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射。反射光的传播方向会发生变化,反射的光线也是以直线形式传播的。“猴子捞月”这个寓言故事说的是猴子看到水中有个月亮,其实水面的作用相当于平面镜,水中的月亮不过是光的反射的现象。

9.(2分)如右图,灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明( )。

A.光的传播速度快 B.光在空气中沿直线传播 C.光遇到镜面会反射

【答案】B

【解析】光沿直线传播。 灯光秀时在漆黑的夜空中会看到一条条五颜六色的光柱,说明光在空气中沿直线传播。

10.(2分)潜望镜是利用内部的两面平面镜互相反射的原理制成的。下面三幅示意图正确的是( )

A. B. C.

【答案】A

【解析】潜望镜是利用了平面镜能改变光的传播方向制成的,外面物体反射的光线经过两块相对的45°角放置的平面镜的反射,射入到人的眼睛中,从而看到物体。正确的是A选项示意图。故选A。

11.(2分)炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的, 主要是为了 ( ) 。

A.轻巧美观 B.降低成本 C.减少热传导,防止烫手

【答案】C

【解析】不同的材料传递热量的快慢不同,金属材料传递热量比较快,塑料和木头等材料传递热量比较慢。炒菜锅的手柄一般都是橡胶或木头做的,主要是为了减少热传导、防止烫手。

12.(2分)不靠空气、水和其他物体就能传递热量的方式是( )

A.热辐射 B.热对流 C.热传导

【答案】A

【解析】热辐射是热可以不依靠任何物质直接向周围发射。它不需要依靠任何介质。不靠空气、水或其他物体也能传递热,这种方式称为“辐射”。

13(2分).卧室里放置很多天的毛衣、书本,它们的温度相同。如果把书本裹到毛衣中放置2小时,再测量它们的温度,会发现( )。

A.书本温度上升明显 B.毛衣温度上升明显 C.两者温度都不变

【答案】C

【解析】只有在物体内部或物体间有温度差存在时才会发生热传递现象,根据题意可知,卧室里的毛衣、书本的温度相同,不论把书本裹到毛衣中时间长短,都不会发生热传递现象。因此,书本和毛衣的温度都不变。

14(2分).寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了( ),让人感觉暖和了。

A.房间里的空气 B.房间里的人 C.墙壁

【答案】A

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为热对流;热对流时,热总是从温度较高处传到温度较低处。寒冷的冬天,房间里暖气片把热直接传给了房间里的空气,让人感觉暖和了。

15.(2分)如图,1、2、3号小棒是不同的材料,三根火柴分别用凡士林粘在三根小棒上,且离金属同样远的距离。当用酒精灯加热金属金属块块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,那么 1、2、3号小棒可能分别是( )

A.铁棒、铝棒、铜棒 B.铝棒、铁棒、铜棒 C.铜棒、铁棒、铝棒

【答案】A

【解析】不同物体的传热快慢不同。金属容易传热,是热的良导体,导热快、散热快;木头、塑料不容易传热,是热的不良导体,导热慢、散热慢。如图所示,如果用酒精灯加热金属块时,火柴掉落的先后顺序是3、2、1,说明最先掉落的3号小棒的导热性最强,其次是1号小棒,2号小棒导热性最差,铜、铝、铁三种金属都是热的良导体,但是三者中,铜的导热性能最好,铁的导热性能最差。所以1、2、3号小棒分别是铁棒、铝棒、铜棒。

16.(2分)在烧杯底部的一侧加热,烧杯内的水会变热。下列示意图(支撑装置已省略)能正确表示热在烧杯中水里的传递方式的是( )。

A. B. C.

【答案】C

【解析】热在液体和气体内部通过流动传递的方式叫热对流,烧杯内的水是以对流的方式变热的,热水上升,上方冷水下降,加热后上升,循环对流使烧杯中的水变热。故选C。

17.(2分) 江小远利用周末的时间制作了一个走马灯,点燃蜡烛后走马灯旋转起来,走马灯可以旋转是利用了( )的传热方式产生了推动力。

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

【答案】C

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,循环流动,使冷、热液体或气体相互混合,这种传热方式叫作热对流。热对流时,热总是由温度较高处传到温度较低处。当我们点燃走马灯中的蜡烛时,下面纸杯里的空气被蜡烛加热,热空气上升,推动扇叶,走马灯就转动了。走马灯可以旋转是利用了热对流的传热方式产生了推动力。

18.(2分)如图,火柴用蜡粘在金属条上,酒精灯加热一端时,火柴掉落的顺序是( )。

A.1→2→3→4 B.4→3→2→1 C.几乎同时掉落

【答案】A

【解析】热总是从较热的一端传向较冷的一端,离酒精灯最近的是1号火柴,所以1号火柴最先掉落。依次是1→2→3→4。

19.(2分)下列热传递的方式中,属于热辐射的是( )

A.用热水泡脚B.用热水袋取暖C.晒太阳

【答案】C

【解析】通过直接接触,将热从一个物体传递给另一个物体,或者从物体的一部分传递到另一部分的传热方法叫做热传递。热传递主要通过热传导、热对流、热辐射三种方式来实现的。用热水泡脚、用热水袋取暖都属于热传导;晒太阳是太阳通过热辐射传递热量。

20.(2分)一瓶红色热水放到冷水中,会看到的现象是( )。

A.红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

B.冷水上升,到达顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动

C.红色的热水和冷水同时会上升,然后向四周流动,沿着水槽壁向下流动

【答案】A

【解析】液体或气体受热上升,遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为热对流。一瓶红色热水放到冷水中,由于热对流,我们会看到红色的热水会上升,到达冷水顶部会向四周流动,然后沿着水槽壁向下流动。

21.(2分) 地球内部运动使地表形态不断发生变化,很多外部因素也能改变地形地貌,下列不属于地球内部运动引起的现象是( )。

A.喜马拉雅山年复一年的隆起 B.唐山大地震 C.敦煌的雅丹地貌

【答案】C

【解析】火山和地震是由于地球内部的运动造成的,地球内部的运动会引起地壳运动,从而形成山脉、高原、裂谷和海沟等地形地貌。喜马拉雅山年复一年的隆起、唐山大地震属于地球内部运动引起的现象;敦煌的雅丹地貌不是地球内部运动引起的。

22.(2分)“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是( )地形的景色。

A.平原 B.峡谷 C.山地

【答案】C

【解析】人们通常把陆地地形分为平原、高原、山地、丘陵和盆地五种基本类型。山地地势起伏很大,有耸立的山峰,陡峭的山坡,幽深的山谷,一般在500米以上。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”描写的是山地的景色。

23.(2分)220万年前,美国黄石公园的火山爆发,产生了2500立方公里的火山灰。这种现象主要因为( )中的岩浆冲破地壳而产生的。

A.地壳 B.地幔 C.地核

【答案】B

【解析】火山爆发是地幔中的岩浆冲破地壳而产生的。 B选项符合题意。故答案为B。

24.(2分)2023年12月24日5时21分,台湾东南部海域发生4.6级地震。我国台湾省所处地理位置地震频发。当地震发生时,以下做法不合适的是( )。

A.如果在一楼,就迅速离开房间跑到空旷的地方

B.如果来不及离开房间就躲藏在床、桌子等坚固的家具下

C.地震发生时,快速跑到窗边打开窗户大声呼救

【答案】C

【解析】由于地球在不断运动和变化,逐渐积累了巨大的能量,在地壳某些脆弱地带,造成岩层突然发生破裂,或者引发原有断层的错动,这就是地震,所以产生地震的主要原因是地壳的运动。地震时就近躲避,震后迅速撤离到安全的地方是应急防护的较好方法,发生地震时可以快速离开房间、躲在桌子下、可以躲进厨房里,如果我们在一楼,就迅速离开房间,跑到空旷的地方。

25.(2分)甲县大部分地区的地形高低起伏较小、坡度较缓,有连绵不断的平缓山丘。甲县的主要地形是( )。

A. B. C.

【答案】A

【解析】地形是指地表形态类型,世界的地形主要有高原、平原、盆地、山地、丘陵五种类型。丘陵特点是地表高低起伏较大,坡度较缓,有连绵不断平缓山丘,海拔多在500米以下,相对高度一般不超过200米。

26.(2分)地球内部的构造就像一个煮熟的鸡蛋,蛋白好比是( )、

A.地壳 B.地幔 C.地核

【答案】B

【解析】地球内部结构是指地球内部的分层结构。地球表面薄薄的一层是地壳,它主要由各种岩石组成;把地球的中心部分叫做地核;把地壳和地核之间的部分叫做地慢,所以地球的构造由外而内可分为:地壳、地幔、地核。假如把地球比做一个鸡蛋的话,蛋壳相当于地壳,蛋白相当于地幔,蛋黄相当于地核。故选B。

27.(2分)科科从纪录片中得知深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是( )

A.⑤④ B.⑤② C.②③

【答案】B

【解析】地形是指地势高低起伏的变化即地表的形态。地球表面的主要地形有平原、高原、山地、丘陵、盆地。平原海拔较低,一般在200米以下,地面平坦辽阔;高原海拔较高,一般在500米以上,地面坦荡,边缘比较陡峻;盆地四周地势较高,中间低平。分析图片可知,①是山地,②是丘陵,③是高原,④是盆地,⑤是平原。深圳的西部多平原,东部多丘陵,则深圳地形图示从西到东应是⑤②。

28.(2分)关于地球内部的运动,下列说法错误的是( )。

A.由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的 B.绝大部分地震发生在地壳

C.地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸

【答案】C

【解析】A:由火山喷发和地震现象可知,地球内部是运动的,正确;

B:绝大部分地震发生在地壳,正确;

C:地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成海啸,错误;地壳深处的岩浆在压力作用下冲出地面,形成火山。

29.(2分)地球表面覆盖着岩石,我们常见的花岗岩属于( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩

【答案】A

【解析】地球内部结构是地球是一个非均质体,内部具有分层结构,各层物质的成分、密度、温度各不相同。地球内部各个圈层的厚度是不同的,地壳的平均厚度是17千米,地幔的厚度是2800千米,地核的厚度是3400千米。岩石按成因分为三大类:岩浆岩、变质岩、沉积岩。岩浆岩按产状分为侵入型岩浆岩、喷出型

岩浆岩。岩浆岩中有花岗岩、玄武岩等;变质岩中有大理岩、石英岩、片麻岩等;沉积岩中有砂岩、页岩、石灰岩等。故选A。

30.(2分)下列选项中不属于地震对人类造成的影响的是( )。

A.房屋倒塌 B.物种增加 C.铁路变形

【答案】B

【解析】地震会改变地球的地形地貌,如:会使房屋倒塌、铁轨变形,形成堰塞湖等,但不会增加物种。故选B。

二、综合探究与应用(共40分)

31.(14分)探究一:小雅打算用手电筒、平面镜、水槽、白纸制造出了彩虹,如图所示,根据图示回答问题。

(1)正确的实验步骤是( )→( )→( )→( )

A.将手电筒射出的光反射到一张白纸上

B.在盛有半盆水的水盆里摆放一面平面镜

C.描述描述太阳光由哪些色光组成

D.观察在白纸上出现的彩色光带由哪几种

(2)小雅的家庭实验中,( )的作用相当于三棱镜。

A.水 B.平面镜 C.水和平面镜共同作用

(3)手电筒射出的光被分解成七种颜色的光,是因为( )。

A.水的作用 B.水和平面镜相当于一个三棱镜发生色散

C.平面镜能的作用

(4)在小雅的实验中,手电筒发出的光经过( )次折射,形成了彩虹。

A.1 B.2 C.5

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是( )。

A.光的色散 B.光的反射 C.光沿直线传播

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是( )。

A.阴天 B.晴天 C.晚上

【答案】(1)B;A;D;C (2)C (3)B (4)B (5)A (6)B

【解析】太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。彩虹是下雨时或雨后空中悬浮着很多小水滴,它们会像三棱镜一样,将阳光分散成七种色光

而形成的。

(1)太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。所以正确的实验步骤是B→A→D→C。

(2)根据对色散实验的认识,实验中水和平面镜共同作用相当于三棱镜。

(3)手电筒光被分解成七种颜色光,是因为水和镜子相当于一个三棱镜发生色散,把光分解成七种颜色光。

(4)太阳光经过三棱镜折射后可以分散成七种颜色的光,分别是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这就是光的色散现象。在实验中,手电筒发出的光经过2次折射,形成了彩虹。

(5)小雅的实验能出现彩虹的原理是光的色散。

(6)“风雨过后总能见彩虹”,我们经常在喷泉旁边看到彩虹的时间最有可能是晴天。

32.(10分)探究二:某小组为了研究热能否在物体内传递,邀请你设计实验,用同样多的蜡在铜丝上粘上甲、乙、丙三根火柴,用酒精灯加热铜丝。

(1)实验中,应该用酒精灯的 ( )加热。

A.内焰 B.外焰 C.焰心

(2)实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是 ,最后掉下来的是 。

(3)该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是 ( )

A.热传导 B.热辐射 C.热对流

(4)下列现象和本实验中热的传递方式相同的是( )

A.双手不停地快速对搓而感到热 B.捧着热水杯,手变热了

C.寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了

【答案】(1)B (2)甲;丙 (3)A (4)B

【解析】(1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰和焰心,外焰的温度最高,焰心的温度低,所以选用外焰加热。故选B。

(2)热是一种能量的形式,热能够从物体温度较高的一端向温度较低的一端传递,从温度高的物体向温度低的物体传递,直到两者温度相同。实验中,甲、乙、丙三根火柴,最先掉下来的是甲,最后掉下来的是丙。

(3)热以不同的方式传递,热传递的方式有热传导、热对流、热辐射。热在液体和气体内部通过流动传递的方式叫热对流;热不接触物体从热源直接散发出去的方式叫热辐射;热通过相互接触从温度高的物体传向温度低的物体,或者从物体温度高的部分传向温度低的部分的方式叫热传导。该实验中,酒精灯加热让火柴掉下来,这种热的传递方式是热传导。故选A。

(4)双手不停地快速对搓而感到热属于摩擦生热;寒冷的冬天,空调工作一会儿,整个教室都温暖了属于热对流;捧着热水杯,手变热了的传热方式属于热传导,与实验中热的传递方式相同。故选B。

33.(11分)探究三: 学校组织间学们参观地震安全体验馆,体验馆展示了地震发生的原因和预防措施。向公众科普地震知识。根据你的研究,回答以下问题:

(1)在实验演示区。安安看到工作人员把撑皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥。以下说法正确的是( )。

A.工作人员在模拟地壳岩层受到拉伸的力量 B.安安可能会看到“地面”隆起,断裂

C.地震后,地球表面一定会出现峡谷

(2)在料普讲座中,平平了解到一些地震历史资料,下列属于地震后,地表可能发生的变化的是( )。(多选)

A.山体滑坡 B.堰塞湖 C.铁轨变形

(3)在地震小屋,平平和安安体验实景躲避,下列做法不正确的是()

A.双手抱头 B.避开吊灯等悬挂物 C.搭乘电梯离开

(4)世界上有些国家处于地震带上,如果你将来旅行时遇到地震,你有哪些地震逃生与应急自救技巧分享给大家 (至少写出两条)

【答案】(1)B (2)A;B;C (3)C (4)如果在楼上有时间逃生,那么需要走楼梯,不可以乘坐电梯;如果来不及逃生,应迅速就近躲到室内结实的物体下或易于形成三角空间的地方。待地震过后,再有序地撤离到户外空旷的地方,避开高大建筑物。

【解析】(1)地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。在实验演示区,安安看到工作人员把橡皮泥铺平在盒子里,然后双手用力向内挤压橡皮泥,不同颜色的橡皮泥模拟岩层,来自手的压力模拟地球内部的压力,安安可能会看到“地面”隆起,断裂。

(2)大部分的地表形态的变化确实是需要经历漫长的时间,但有时候地壳变动引发的地震和火山爆发都是在很短的时间内发生的,也能改变地表形态。地震后,地表可能出现山体滑坡、堰塞湖、铁轨变形。

(3)大地震发生时,地震造成的建筑物瞬间坍塌是引起人员伤亡的主要原因。当地震突然来临时,采取正确的避险方法,可以避免不必要的伤亡。千万不能搭乘电梯离开,不利于保护自己。

34.(5分)探究五:“囊萤映雪”描述了两个家贫而又刻苦读书的人的故事。其中的“囊萤”是指车胤家

贫,没钱买灯油,而又想晚上读书,便在夏天晚上捉一些萤火虫来照明读书;“映雪”是指孙康冬天夜里利

用雪映出月亮的光亮来读书。请你运用所学的科学知识回答:

(1)在“囊萤映雪”中,属于光源的是( )。

A.萤火虫 B.月亮 C.雪

(2)“映雪”这个故事中,孙康主要利用的是( )现象。

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

(3)类似的故事还有“凿壁偷光”,讲述的是西汉大文学家匡衡幼时凿穿墙壁利用邻居家的烛光读书,终成一代文学家的故事。在这个故事中,匡衡利用的是( )

A.光的折射 B.光的反射 C.光的直线传播

【答案】(1)A (2)B (3)C

【解析】此题考查光的特点。

(1)光源是指自身可以发光的物体。月亮、雪都是反射的光。

(2)“映雪”主要指的是利用月亮的光亮,利用的是光的反射。

(3) 凿壁偷光利用的是光的直线传播。

2

同课章节目录