2015--2016学年八年级下学期历史学科期中质量检测试卷(第二学)(无答案)

文档属性

| 名称 | 2015--2016学年八年级下学期历史学科期中质量检测试卷(第二学)(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-03-01 17:17:16 | ||

图片预览

文档简介

2014——2015学年度第二学期

八年级历史学科期中质量检测试卷

一、单项选择(每小题2分,共50分)

1.追溯历史,中华民族摆脱屈辱,有了“站起来”的“尊严”并成为国家的主人开始于……………………………………………………………………………………( )

A.抗日战争的胜利 B.新中国的成立

C.抗美援朝的胜利 D.中国恢复在联合国的合法席位

2.自新中国成立以来,党和政府非常重视民主法制建设,新中国成立初期起临时宪法作用的文件是…………………………………………………………………………( )

A.《中华民国临时约法》 B.《中华人民共和国刑法》

C.《中国人民政治协商会议共同纲领》 D.《中华人民共和国宪法》

3.六十多年前,作家魏巍发表过一篇充满激情、脍炙人口的文章——《谁是最可爱的人》,生动报道了在朝鲜战场上英勇作战、舍生忘死的………………………………( )

A.中国工农红军 B. 八路军

C. 中国人民志愿军 D. 中国人民解放军

4.2013年7月,中共中央总书记习近平在河北省西柏坡提出“面向未来的赶考”;六十多年前,毛泽东在离开西柏坡时提出“进京赶考”。下列能够体现毛泽东“进京赶考”成绩的是……………………………………………………………………………( )

①西藏和平解放 ②抗美援朝 ③土地改革 ④港澳回归

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

5.1949年某次会议通过了以下若干决议:“……选举毛泽东为中央人民政府主席,改北平为北京,并作为中华人民共和国的首都……”这次会议应该是…………………( )

A.第一届全国人民代表大会 B.第一届中国人民政治协商会议

C.中共七届二中全会 D.中共十一届三中全会

6.《人民日报》的“元旦社论”打上了鲜明的时代印记,成为民众了解党和国家的政策的风向标。下列社论发表于新中国成立初期的是……………………………………( )

A.在伟大的爱国主义旗帜下巩固我们伟大的祖国

B.把无产阶级“文化大革命”进行到底

C.在十五大精神的指导下胜利前进

D.迎接新世纪的曙光

7.1950年土地改革的基本内容是没收地主阶级的土地和财产,分配给…………( )

A.知识分子 B.贫苦农民 C.领导干部 D.工人

8.1952年底,除部分少数民族地区外,全国土地改革基本完成,3亿多无地或少地的农民分到了大约7亿亩土地和一定的生产资料。这次土地改革的完成对经济的影响是……………………………………………………………………………………( )

A.彻底废除了中国两千多年的封建专制 B.建立了土地公有制

C.消灭了地主阶级,农民在政治上翻了身 D.农业生产得到迅速发展

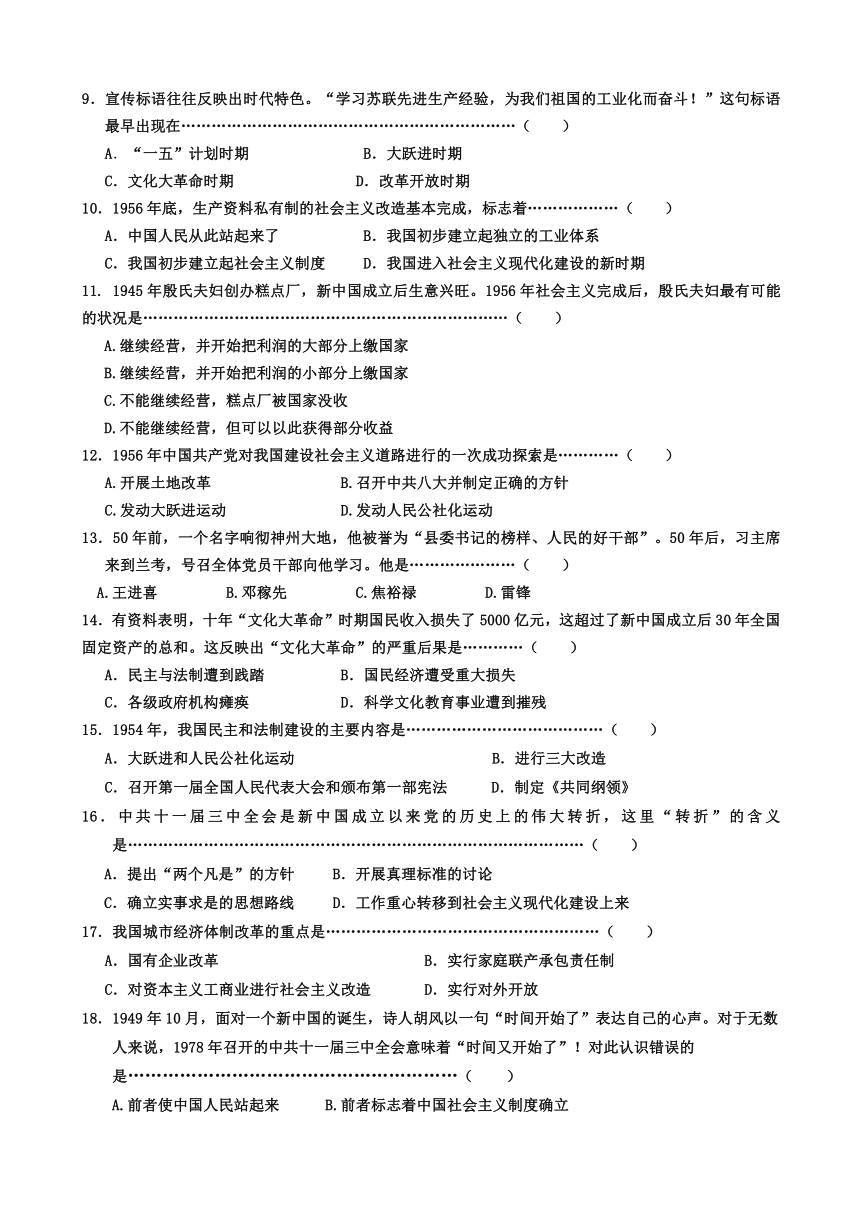

9.宣传标语往往反映出时代特色。“学习苏联先进生产经验,为我们祖国的工业化而奋斗!”这句标语最早出现在…………………………………………………………( )

A.“一五”计划时期 B.大跃进时期

C.文化大革命时期 D.改革开放时期

10.1956年底,生产资料私有制的社会主义改造基本完成,标志着………………( )

A.中国人民从此站起来了 B.我国初步建立起独立的工业体系

C.我国初步建立起社会主义制度 D.我国进入社会主义现代化建设的新时期

11. 1945年殷氏夫妇创办糕点厂,新中国成立后生意兴旺。1956年社会主义完成后,殷氏夫妇最有可能的状况是………………………………………………………………( )

继续经营,并开始把利润的大部分上缴国家

继续经营,并开始把利润的小部分上缴国家

C.不能继续经营,糕点厂被国家没收

D.不能继续经营,但可以以此获得部分收益

12.1956年中国共产党对我国建设社会主义道路进行的一次成功探索是…………( )

开展土地改革 B.召开中共八大并制定正确的方针

C.发动大跃进运动 D.发动人民公社化运动

13.50年前,一个名字响彻神州大地,他被誉为“县委书记的榜样、人民的好干部”。50年后,习主席来到兰考,号召全体党员干部向他学习。他是…………………( )

A.王进喜 B.邓稼先 C.焦裕禄 D.雷锋

14.有资料表明,十年“文化大革命”时期国民收入损失了5000亿元,这超过了新中国成立后30年全国固定资产的总和。这反映出“文化大革命”的严重后果是…………( )

A.民主与法制遭到践踏 B.国民经济遭受重大损失

C.各级政府机构瘫痪 D.科学文化教育事业遭到摧残

15.1954年,我国民主和法制建设的主要内容是…………………………………( )

大跃进和人民公社化运动 B.进行三大改造

C.召开第一届全国人民代表大会和颁布第一部宪法 D.制定《共同纲领》

16.中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的伟大转折,这里“转折”的含义是………………………………………………………………………………( )

A.提出“两个凡是”的方针 B.开展真理标准的讨论

C.确立实事求是的思想路线 D.工作重心转移到社会主义现代化建设上来

17.我国城市经济体制改革的重点是………………………………………………( )

A.国有企业改革 B.实行家庭联产承包责任制

C.对资本主义工商业进行社会主义改造 D.实行对外开放

18.1949年10月,面对一个新中国的诞生,诗人胡风以一句“时间开始了”表达自己的心声。对于无数人来说,1978年召开的中共十一届三中全会意味着“时间又开始了”!对此认识错误的是…………………………………………………( )

A.前者使中国人民站起来 B.前者标志着中国社会主义制度确立

C.后者让中国人民富起来 D.后者标志着中国进入改革开放时期

19.十一届三中全会后为实现党和国家工作重心的转移,我国采取了一系列举措,其中 包括( )

①实行“一五”计划 ②实行三大改造

③实行家庭联产承包责任 ④实行国有企业改革

A. ①③ B. ③④ C.②③ D. ②④

20.“中共八大”“国民经济的调整”“文化大革命”共同反映的时代主题是…( )

A.走向社会主义道路 B.建设社会主义道路的探索

C.跑步进入共产主义 D.建设中国特色社会主义

21.对联是人们喜爱的文学艺术形式,其内容的变化也折射出历史的沧桑巨变。下列对联反映的史实,发生在改革开放之后的是………………………………………( )

A. 万里河山归人民,五亿群众庆新生

B. 放开肚皮吃饱饭,鼓足干劲搞生产

C.扎根农村干革命,广阔天地炼红心

D.联产承包展新貌,自主经营显生机

22.20世纪80年代前期,邓小平说:“三十几年的经验是关起门来搞建设是不行的,发展不起来。”为改变材料所述问题,我国多采取的对策是………………………( )

建立经济特区,实行对外开放

在农村进行经济体制改革

提出科教兴国战略,实施863计划

D.实行民族区域自治

23.有学者认为:“改革开放以来,一种贴近现实生活的马克思主义应运而生……它是能为老百姓带来福祉的现实马克思主义。”“现实马克思主义”的主要开创者是( )

A.毛泽东 B.邓小平 C.江泽民 D.胡锦涛

24.1992年邓小平同志“南方谈话”发表,同年10月中共十四大召开,大会明确提出了……………………………………………………………………………………( )

A.家庭联产承包责任制

B.社会主义初级阶段基本路线

C.“三个代表”重要思想

D.建立社会主义市场经济体制的目标

25.前苏联某总理在评价中国改革开放的成就时说:“中国的经济改革取得了举世瞩目的成就,中国正沿着一条正确的道路稳步前进。”这条正确的道路是……………( )

A.多快好省地建设社会主义道路

B.照搬斯大林模式的道路

C.建设有中国特色的社会主义道路

D.人民公社化道路

二、材料分析题。(两大题,共34分)

26.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 邓小平同志多次强调:当今世界任何一个国家要发展,孤立起来、闭关自守是不可能的;不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进技术和资金,是不可能的。

材料二 1979年,深圳还只是南方沿海地区一个贫穷的小镇。改革开放以来,这里发生了翻天覆地的变化。到2006年,地区生产总值达到5800多亿,在岗职工年平均工资达到3.5万元。深圳在建立特区的过程中,创造了许多全国第一,如最早建立“劳务市场”、“原料市场”等。闯出一条自己的发展道路。

邓小平是我国改革开放和社会主义现代化建设的___________ 。在中国共产党第十五次全国代表大会上 ___________ 被确立为党的指导思想,并写入党章。(4分)

(2)根据材料二,结合所学知识,概括深圳在我国改革开放中的重要地位,并列出1980年建立的除深圳以外的三个经济特区。(5分)

我国形成的对外开放格局(3分)

___________→ ___________→ ___________内地

(4)请你谈谈对外开放给我国带来的积极影响。(4分)

27.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 国家主席习近平称,中国始终高度重视国家粮食安全,把发展农业、造福农村、富裕农民、稳定地解决13亿人口的吃饭问题作为治国安邦重中之重的大事。

材料二 农业是国民经济的基础,也是经济发展、社会安定、国家自立的基础。因此中国共产党指出,要把调动广大农民的积极性作为指定农村政策的首要任务。

(1)材料一反映了中国共产党代表谁的利益(2分)

(2)依据材料和所学知识回答,建国以来,我国党和政府对农村生产关系的变革(或调整)经历了哪几个步骤?(8分)

(3)我国召开哪次会议后农村生产力有了巨大发展?这次会议召开有何意义?(8分)

三、问答题(共16分)

饱经风霜的新中国已经走过了六十多个春秋,回首共和国不平凡的复兴之路,会引起我们深深的思考。

〖一穷二白〗(建国初期)我国的工业基础,特别是重工业基础非常薄弱……这种落后的经济状况只能靠优先发展重工业才能改变。

(1)上述材料反映了建国初期我国怎样的经济状况?结合所学知识分析,改变现状的途径是什么?为此我国政府制定了什么方针?(6分)

〖神奇逆转〗

年份

项目

粮

棉

钢

煤

1952年

总产量

1.64亿吨

130.4亿吨

135亿吨

0.65亿吨

比1949年增长

36%

193%

754%

105%

1957年

总产量

1.95亿吨

164亿吨

535亿吨

1.3亿吨

比1952年增长

19%

26%

296%

100%

分析1952年主要工农业产品产量比1949年增长和1957年主要工农业产品产量比1952年增长的原因分别是什么?(4分)

〖重大挫折〗1958年人民日报刊登一则消息:麻城建团一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤。

结合所学知识,判断此报道情况是否真实?说明理由。(4分)

〖感悟发展〗从上述曲折的经济发展历程,可以得出哪些教训?(2分)

八年级历史学科期中质量检测试卷

一、单项选择(每小题2分,共50分)

1.追溯历史,中华民族摆脱屈辱,有了“站起来”的“尊严”并成为国家的主人开始于……………………………………………………………………………………( )

A.抗日战争的胜利 B.新中国的成立

C.抗美援朝的胜利 D.中国恢复在联合国的合法席位

2.自新中国成立以来,党和政府非常重视民主法制建设,新中国成立初期起临时宪法作用的文件是…………………………………………………………………………( )

A.《中华民国临时约法》 B.《中华人民共和国刑法》

C.《中国人民政治协商会议共同纲领》 D.《中华人民共和国宪法》

3.六十多年前,作家魏巍发表过一篇充满激情、脍炙人口的文章——《谁是最可爱的人》,生动报道了在朝鲜战场上英勇作战、舍生忘死的………………………………( )

A.中国工农红军 B. 八路军

C. 中国人民志愿军 D. 中国人民解放军

4.2013年7月,中共中央总书记习近平在河北省西柏坡提出“面向未来的赶考”;六十多年前,毛泽东在离开西柏坡时提出“进京赶考”。下列能够体现毛泽东“进京赶考”成绩的是……………………………………………………………………………( )

①西藏和平解放 ②抗美援朝 ③土地改革 ④港澳回归

A.①②③④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

5.1949年某次会议通过了以下若干决议:“……选举毛泽东为中央人民政府主席,改北平为北京,并作为中华人民共和国的首都……”这次会议应该是…………………( )

A.第一届全国人民代表大会 B.第一届中国人民政治协商会议

C.中共七届二中全会 D.中共十一届三中全会

6.《人民日报》的“元旦社论”打上了鲜明的时代印记,成为民众了解党和国家的政策的风向标。下列社论发表于新中国成立初期的是……………………………………( )

A.在伟大的爱国主义旗帜下巩固我们伟大的祖国

B.把无产阶级“文化大革命”进行到底

C.在十五大精神的指导下胜利前进

D.迎接新世纪的曙光

7.1950年土地改革的基本内容是没收地主阶级的土地和财产,分配给…………( )

A.知识分子 B.贫苦农民 C.领导干部 D.工人

8.1952年底,除部分少数民族地区外,全国土地改革基本完成,3亿多无地或少地的农民分到了大约7亿亩土地和一定的生产资料。这次土地改革的完成对经济的影响是……………………………………………………………………………………( )

A.彻底废除了中国两千多年的封建专制 B.建立了土地公有制

C.消灭了地主阶级,农民在政治上翻了身 D.农业生产得到迅速发展

9.宣传标语往往反映出时代特色。“学习苏联先进生产经验,为我们祖国的工业化而奋斗!”这句标语最早出现在…………………………………………………………( )

A.“一五”计划时期 B.大跃进时期

C.文化大革命时期 D.改革开放时期

10.1956年底,生产资料私有制的社会主义改造基本完成,标志着………………( )

A.中国人民从此站起来了 B.我国初步建立起独立的工业体系

C.我国初步建立起社会主义制度 D.我国进入社会主义现代化建设的新时期

11. 1945年殷氏夫妇创办糕点厂,新中国成立后生意兴旺。1956年社会主义完成后,殷氏夫妇最有可能的状况是………………………………………………………………( )

继续经营,并开始把利润的大部分上缴国家

继续经营,并开始把利润的小部分上缴国家

C.不能继续经营,糕点厂被国家没收

D.不能继续经营,但可以以此获得部分收益

12.1956年中国共产党对我国建设社会主义道路进行的一次成功探索是…………( )

开展土地改革 B.召开中共八大并制定正确的方针

C.发动大跃进运动 D.发动人民公社化运动

13.50年前,一个名字响彻神州大地,他被誉为“县委书记的榜样、人民的好干部”。50年后,习主席来到兰考,号召全体党员干部向他学习。他是…………………( )

A.王进喜 B.邓稼先 C.焦裕禄 D.雷锋

14.有资料表明,十年“文化大革命”时期国民收入损失了5000亿元,这超过了新中国成立后30年全国固定资产的总和。这反映出“文化大革命”的严重后果是…………( )

A.民主与法制遭到践踏 B.国民经济遭受重大损失

C.各级政府机构瘫痪 D.科学文化教育事业遭到摧残

15.1954年,我国民主和法制建设的主要内容是…………………………………( )

大跃进和人民公社化运动 B.进行三大改造

C.召开第一届全国人民代表大会和颁布第一部宪法 D.制定《共同纲领》

16.中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的伟大转折,这里“转折”的含义是………………………………………………………………………………( )

A.提出“两个凡是”的方针 B.开展真理标准的讨论

C.确立实事求是的思想路线 D.工作重心转移到社会主义现代化建设上来

17.我国城市经济体制改革的重点是………………………………………………( )

A.国有企业改革 B.实行家庭联产承包责任制

C.对资本主义工商业进行社会主义改造 D.实行对外开放

18.1949年10月,面对一个新中国的诞生,诗人胡风以一句“时间开始了”表达自己的心声。对于无数人来说,1978年召开的中共十一届三中全会意味着“时间又开始了”!对此认识错误的是…………………………………………………( )

A.前者使中国人民站起来 B.前者标志着中国社会主义制度确立

C.后者让中国人民富起来 D.后者标志着中国进入改革开放时期

19.十一届三中全会后为实现党和国家工作重心的转移,我国采取了一系列举措,其中 包括( )

①实行“一五”计划 ②实行三大改造

③实行家庭联产承包责任 ④实行国有企业改革

A. ①③ B. ③④ C.②③ D. ②④

20.“中共八大”“国民经济的调整”“文化大革命”共同反映的时代主题是…( )

A.走向社会主义道路 B.建设社会主义道路的探索

C.跑步进入共产主义 D.建设中国特色社会主义

21.对联是人们喜爱的文学艺术形式,其内容的变化也折射出历史的沧桑巨变。下列对联反映的史实,发生在改革开放之后的是………………………………………( )

A. 万里河山归人民,五亿群众庆新生

B. 放开肚皮吃饱饭,鼓足干劲搞生产

C.扎根农村干革命,广阔天地炼红心

D.联产承包展新貌,自主经营显生机

22.20世纪80年代前期,邓小平说:“三十几年的经验是关起门来搞建设是不行的,发展不起来。”为改变材料所述问题,我国多采取的对策是………………………( )

建立经济特区,实行对外开放

在农村进行经济体制改革

提出科教兴国战略,实施863计划

D.实行民族区域自治

23.有学者认为:“改革开放以来,一种贴近现实生活的马克思主义应运而生……它是能为老百姓带来福祉的现实马克思主义。”“现实马克思主义”的主要开创者是( )

A.毛泽东 B.邓小平 C.江泽民 D.胡锦涛

24.1992年邓小平同志“南方谈话”发表,同年10月中共十四大召开,大会明确提出了……………………………………………………………………………………( )

A.家庭联产承包责任制

B.社会主义初级阶段基本路线

C.“三个代表”重要思想

D.建立社会主义市场经济体制的目标

25.前苏联某总理在评价中国改革开放的成就时说:“中国的经济改革取得了举世瞩目的成就,中国正沿着一条正确的道路稳步前进。”这条正确的道路是……………( )

A.多快好省地建设社会主义道路

B.照搬斯大林模式的道路

C.建设有中国特色的社会主义道路

D.人民公社化道路

二、材料分析题。(两大题,共34分)

26.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 邓小平同志多次强调:当今世界任何一个国家要发展,孤立起来、闭关自守是不可能的;不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进技术和资金,是不可能的。

材料二 1979年,深圳还只是南方沿海地区一个贫穷的小镇。改革开放以来,这里发生了翻天覆地的变化。到2006年,地区生产总值达到5800多亿,在岗职工年平均工资达到3.5万元。深圳在建立特区的过程中,创造了许多全国第一,如最早建立“劳务市场”、“原料市场”等。闯出一条自己的发展道路。

邓小平是我国改革开放和社会主义现代化建设的___________ 。在中国共产党第十五次全国代表大会上 ___________ 被确立为党的指导思想,并写入党章。(4分)

(2)根据材料二,结合所学知识,概括深圳在我国改革开放中的重要地位,并列出1980年建立的除深圳以外的三个经济特区。(5分)

我国形成的对外开放格局(3分)

___________→ ___________→ ___________内地

(4)请你谈谈对外开放给我国带来的积极影响。(4分)

27.阅读材料,回答问题。(18分)

材料一 国家主席习近平称,中国始终高度重视国家粮食安全,把发展农业、造福农村、富裕农民、稳定地解决13亿人口的吃饭问题作为治国安邦重中之重的大事。

材料二 农业是国民经济的基础,也是经济发展、社会安定、国家自立的基础。因此中国共产党指出,要把调动广大农民的积极性作为指定农村政策的首要任务。

(1)材料一反映了中国共产党代表谁的利益(2分)

(2)依据材料和所学知识回答,建国以来,我国党和政府对农村生产关系的变革(或调整)经历了哪几个步骤?(8分)

(3)我国召开哪次会议后农村生产力有了巨大发展?这次会议召开有何意义?(8分)

三、问答题(共16分)

饱经风霜的新中国已经走过了六十多个春秋,回首共和国不平凡的复兴之路,会引起我们深深的思考。

〖一穷二白〗(建国初期)我国的工业基础,特别是重工业基础非常薄弱……这种落后的经济状况只能靠优先发展重工业才能改变。

(1)上述材料反映了建国初期我国怎样的经济状况?结合所学知识分析,改变现状的途径是什么?为此我国政府制定了什么方针?(6分)

〖神奇逆转〗

年份

项目

粮

棉

钢

煤

1952年

总产量

1.64亿吨

130.4亿吨

135亿吨

0.65亿吨

比1949年增长

36%

193%

754%

105%

1957年

总产量

1.95亿吨

164亿吨

535亿吨

1.3亿吨

比1952年增长

19%

26%

296%

100%

分析1952年主要工农业产品产量比1949年增长和1957年主要工农业产品产量比1952年增长的原因分别是什么?(4分)

〖重大挫折〗1958年人民日报刊登一则消息:麻城建团一社出现天下第一田,早稻亩产三万六千九百多斤。

结合所学知识,判断此报道情况是否真实?说明理由。(4分)

〖感悟发展〗从上述曲折的经济发展历程,可以得出哪些教训?(2分)

同课章节目录