第14课文化传承的多种载体及其发展——高二历史人教统编版选择性必修三课时优化训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第14课文化传承的多种载体及其发展——高二历史人教统编版选择性必修三课时优化训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 41.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-10-22 09:27:03 | ||

图片预览

文档简介

第14课 文化传承的多种载体及其发展——高二历史人教统编版选择性必修三课时优化训练

一、单选题

1.1938年,陕甘宁边区要求“一切课程内容都应与抗战联系,不适应战时需要的课程,应取消成减少”,并要求加强军事体育学习与训练,“中等以上的学校应实行军事教育,小学应实行半军事化的组织”。这些要求( )

A.体现了边区教育的时代特色 B.说明苏联的教育思想影响力巨大

C.提高了中国共产党的凝聚力 D.表明边区建立起完备的教育体系

2.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。各种书刊的需求量也大幅增加,出现了一些资本雄厚的大出版商,小印刷所则更为普遍。这种状况( )

A.标志着人文精神的起源 B.推动了文艺复兴的转型

C.有助于公众文化水平的提高 D.促进了近代科学技术的兴起

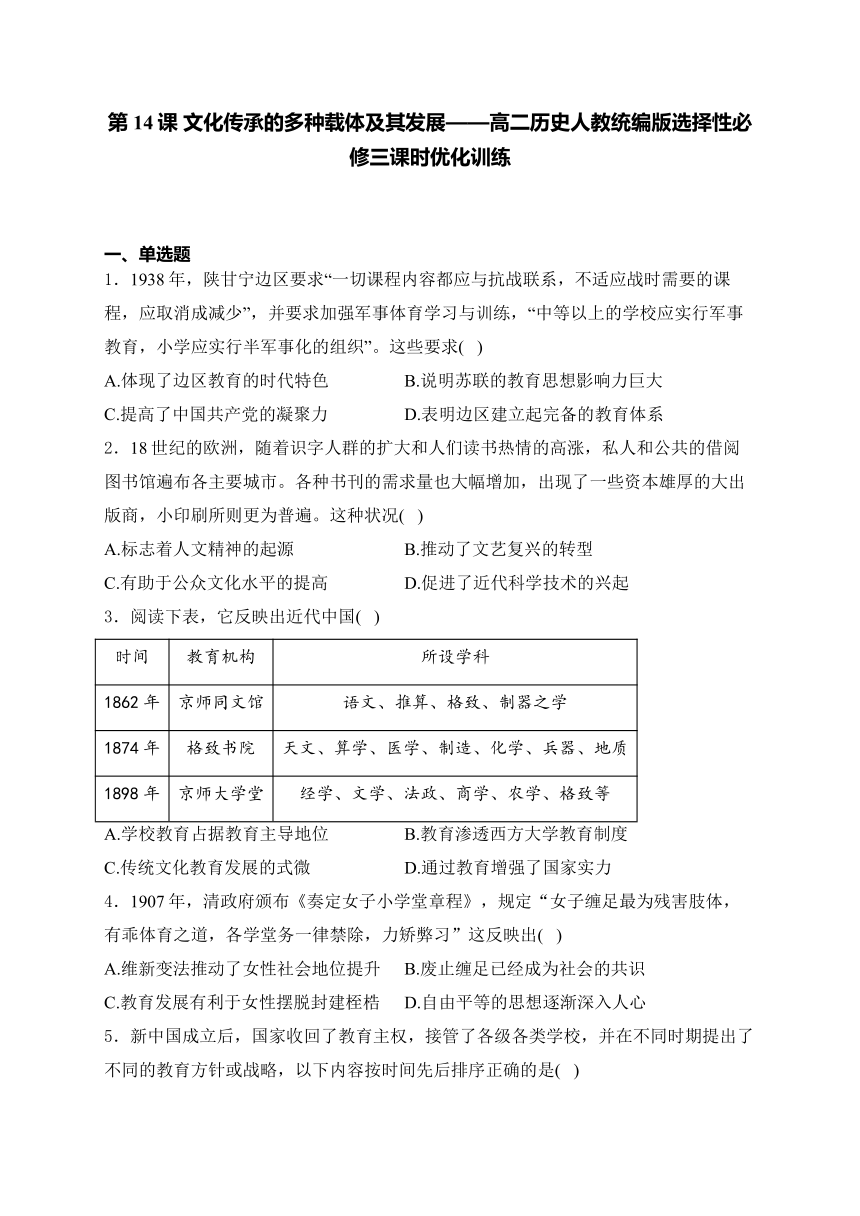

3.阅读下表,它反映出近代中国( )

时间 教育机构 所设学科

1862年 京师同文馆 语文、推算、格致、制器之学

1874年 格致书院 天文、算学、医学、制造、化学、兵器、地质

1898年 京师大学堂 经学、文学、法政、商学、农学、格致等

A.学校教育占据教育主导地位 B.教育渗透西方大学教育制度

C.传统文化教育发展的式微 D.通过教育增强了国家实力

4.1907年,清政府颁布《奏定女子小学堂章程》,规定“女子缠足最为残害肢体,有乖体育之道,各学堂务一律禁除,力矫弊习”这反映出( )

A.维新变法推动了女性社会地位提升 B.废止缠足已经成为社会的共识

C.教育发展有利于女性摆脱封建桎梏 D.自由平等的思想逐渐深入人心

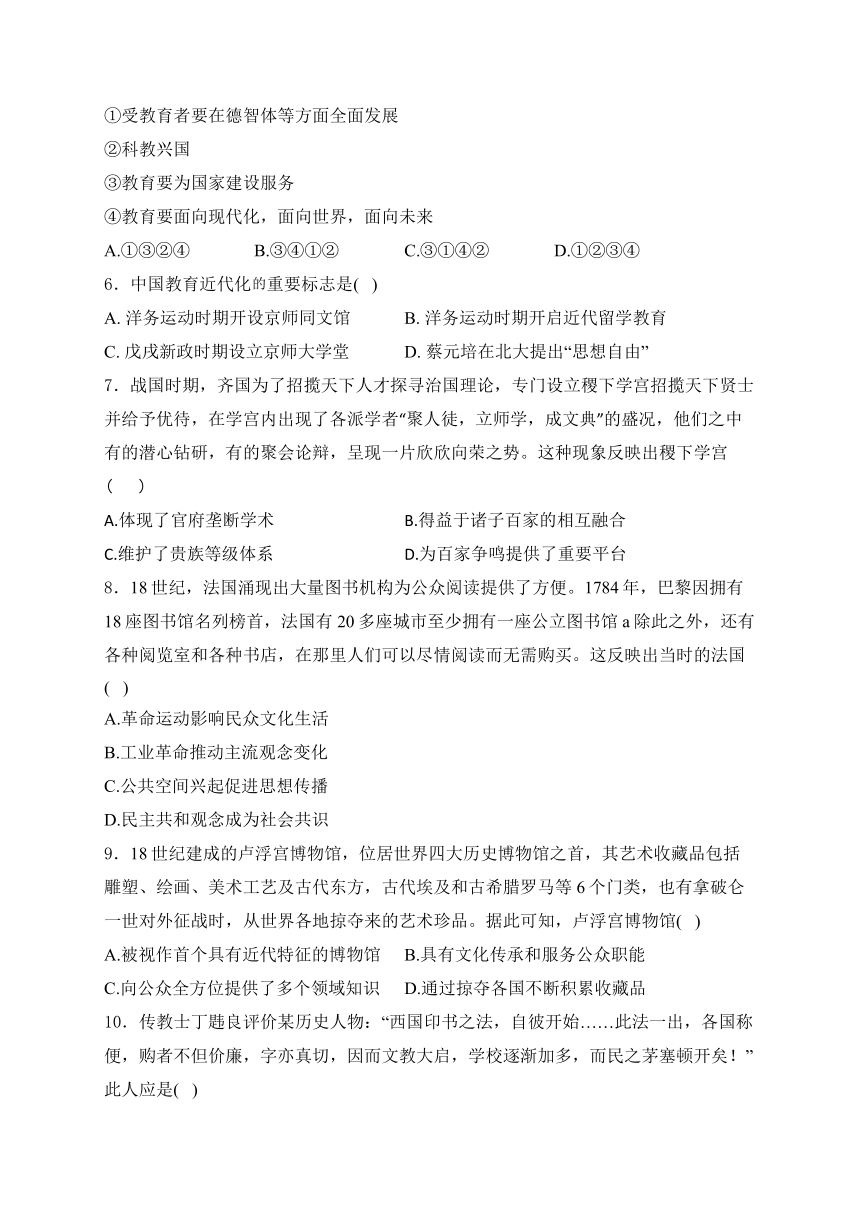

5.新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校,并在不同时期提出了不同的教育方针或战略,以下内容按时间先后排序正确的是( )

①受教育者要在德智体等方面全面发展

②科教兴国

③教育要为国家建设服务

④教育要面向现代化,面向世界,面向未来

A.①③②④ B.③④①② C.③①④② D.①②③④

6.中国教育近代化重要标志是( )

A. 洋务运动时期开设京师同文馆 B. 洋务运动时期开启近代留学教育

C. 戊戌新政时期设立京师大学堂 D. 蔡元培在北大提出“思想自由”

7.战国时期,齐国为了招揽天下人才探寻治国理论,专门设立稷下学宫招揽天下贤士并给予优待,在学宫内出现了各派学者“聚人徒,立师学,成文典”的盛况,他们之中有的潜心钻研,有的聚会论辩,呈现一片欣欣向荣之势。这种现象反映出稷下学宫( )

A.体现了官府垄断学术 B.得益于诸子百家的相互融合

C.维护了贵族等级体系 D.为百家争鸣提供了重要平台

8.18世纪,法国涌现出大量图书机构为公众阅读提供了方便。1784年,巴黎因拥有18座图书馆名列榜首,法国有20多座城市至少拥有一座公立图书馆a除此之外,还有各种阅览室和各种书店,在那里人们可以尽情阅读而无需购买。这反映出当时的法国( )

A.革命运动影响民众文化生活

B.工业革命推动主流观念变化

C.公共空间兴起促进思想传播

D.民主共和观念成为社会共识

9.18世纪建成的卢浮宫博物馆,位居世界四大历史博物馆之首,其艺术收藏品包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方,古代埃及和古希腊罗马等6个门类,也有拿破仑一世对外征战时,从世界各地掠夺来的艺术珍品。据此可知,卢浮宫博物馆( )

A.被视作首个具有近代特征的博物馆 B.具有文化传承和服务公众职能

C.向公众全方位提供了多个领域知识 D.通过掠夺各国不断积累收藏品

10.传教士丁韪良评价某历史人物:“西国印书之法,自彼开始……此法一出,各国称便,购者不但价廉,字亦真切,因而文教大启,学校逐渐加多,而民之茅塞顿开矣!”此人应是( )

A.毕昇 B.谷登堡 C.马丁·路德 D.哥白尼

11.“书藏古今,港通天下”是宁波的城市形象口号,其中的“书藏古今”指向的是中国现存最古老的藏书楼——明朝中期建造的天一阁。天一阁是古代中国私家藏书的代表,对后世藏书楼的发展影响深远。清朝嘉庆年间的学者阮元在其《宁波范氏天一阁书目序》中曾写道:“海内藏书之家最久者,今惟宁波范氏天一阁岿然独存……乾隆间,诏建七阁,参用其式且多。”下列关于天一阁的说法正确的是( )

A.在明成相组织编纂《永乐大典》时,天一阁可能进献了大量藏书帮助修编

B.明清时期的天一阁不仅具有图书文献保存功能,还发展出服务公众的职能

C.明清时期社会稳定、私学发展、商品经济繁荣等因素推动了天一阁发展

D.天一阁同时也是古文明遗址中最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆

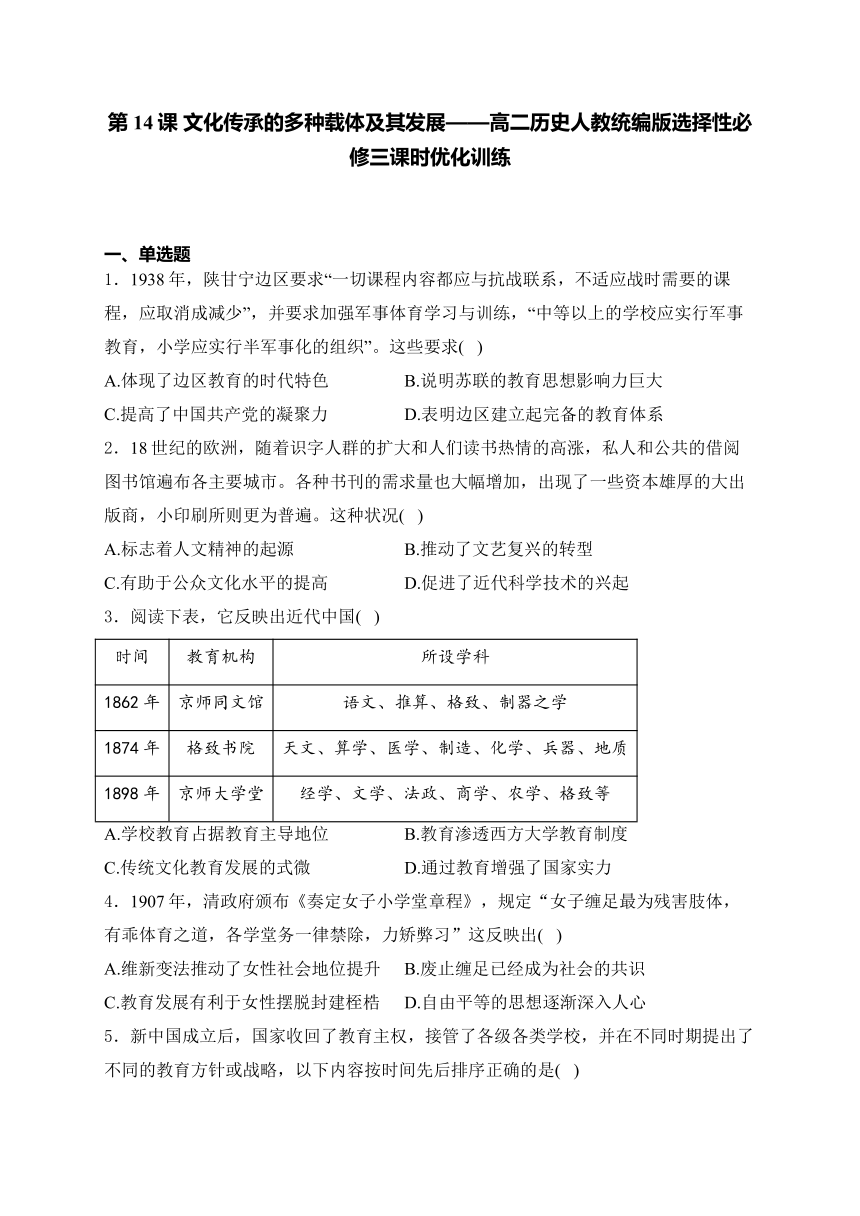

12.下表所示为据《铸字的艺术》整理的欧洲印刷术的发展历程。这一状况有利于( )

时间 14世纪 15世纪中期 15世纪后期 16世纪 17世纪

发展状况 雕版印刷术开始流行 古登堡的金属活字印刷术 印刷术的迅速推广 印刷业的发展和波折 印刷术不断改进

A.文化的大众化 B.印刷的规范性 C.中西方的交流 D.教育的大发展

13....8年,京师大学堂开办,1903年,清政府颁布了《钦定学堂章程》,科举考试内容也开始转向时务。但在1903年乡试前夕,“大学堂两馆生已纷纷赴乡试,所存学生不过三十余人...设诸公乡试得意,似较学堂出身为优”新式教育的困境映射了( )

A.新旧教育体系矛盾尖锐 B.科举制妨碍学堂推进和开展

C.守旧派不断地阻碍改革 D.教育体制改革缺乏社会基础

14.李大钊先生1920年在家乡办女学聘请女教师时写家书道:“来信已阅悉,女教习已聘妥。翟女士年薪二百五十元,望大家设法筹款,不日就起程。川资二十元,由我捐出。知会会上诸公,赶快为女教习备一小院,以便教习偕他的丈夫同来,此事最方便。初办女学,难得如此。如何 ”该家书体现了李大钊( )

A.宣传马克思主义的初衷 B.热衷教育事业的情怀

C.建立共产党组织的决心 D.解放基层妇女的热情

15.近年来泸州博物馆推出多款文创产品。如太平红云折扇、四渡赤水得意之笔、麒麟温酒器公仔、风过泸州带酒香文艺包等,大受欢迎。这反映了( )

A.现代网络营销技术迅速发展 B.博物馆是文化传承的重要载体

C.市民文化是社会的主流文化 D.文创产品是知识传播的主要媒介

16.1850年,英国诞生了欧洲第一部公共图书馆法案。1882年,法国国家图书馆的欧仁·莫雷尔发起公共图书馆运动并于1906年成立了法国图书管理员协会。1924年,德国成立公共图书馆协会,拥有450家图书馆会员。这一时期欧洲公共图书馆的发展( )

A.彻底实现了文化的大众化 B.体现欧洲国家发展的不平衡性加剧

C.担负保存文化典籍的职责 D.彰显出政府的公共属性和社会职能

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

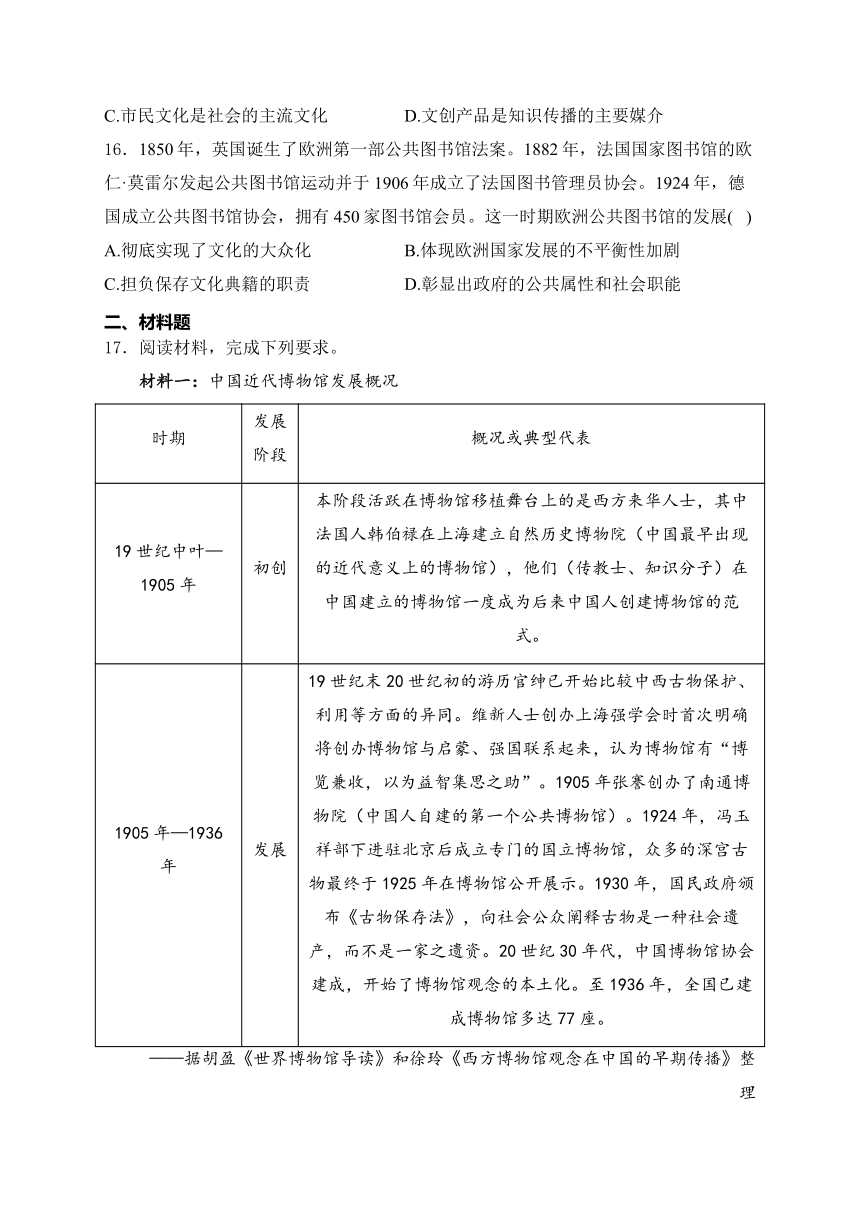

材料一:中国近代博物馆发展概况

时期 发展阶段 概况或典型代表

19世纪中叶—1905年 初创 本阶段活跃在博物馆移植舞台上的是西方来华人士,其中法国人韩伯禄在上海建立自然历史博物院(中国最早出现的近代意义上的博物馆),他们(传教士、知识分子)在中国建立的博物馆一度成为后来中国人创建博物馆的范式。

1905年—1936年 发展 19世纪末20世纪初的游历官绅已开始比较中西古物保护、利用等方面的异同。维新人士创办上海强学会时首次明确将创办博物馆与启蒙、强国联系起来,认为博物馆有“博览兼收,以为益智集思之助”。1905年张謇创办了南通博物院(中国人自建的第一个公共博物馆)。1924年,冯玉祥部下进驻北京后成立专门的国立博物馆,众多的深宫古物最终于1925年在博物馆公开展示。1930年,国民政府颁布《古物保存法》,向社会公众阐释古物是一种社会遗产,而不是一家之遗资。20世纪30年代,中国博物馆协会建成,开始了博物馆观念的本土化。至1936年,全国已建成博物馆多达77座。

——据胡盈《世界博物馆导读》和徐玲《西方博物馆观念在中国的早期传播》整理

材料二:1960年8月,北京历史博物馆更名为“中国历史博物馆”,中央革命博物馆更名为“中国革命博物馆”。2003年2月,以两馆为基础的中国国家博物馆正式组建。该馆现有140万余件藏品,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。中国各地都建有综合性博物馆,以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆。至2016年,登记在册的博物馆达到4873所,各类专业博物馆层出不穷,国民近乎免费地享受丰富的博物馆资源。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,解题思路中国近代博物馆兴起和发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出现代中国博物馆建设的主要特征。

(3)综合上述材料,谈谈你对博物馆功能的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

清末民初修身教科书

材料一 随时约束以和平之规矩,不令过苦;并指示古人之嘉言懿行,动其欣慕效法之念,养成儿童德性,使之不流于匪僻,不习于放纵。尤须趁幼年时教以平情公道,不可但存私吝,以求合于爱众爱仁、恕以及物之旨。此时具有爱同类之知识,将来成人后即为爱国家之根基。尤当以俗语解说,启发儿童之良心,就其浅近易能之事使之实践。为教员者尤当以身作则,示以模范,使儿童变化气质于不自觉。

——1904年《奏定学堂章程·初等小学堂章程》

材料二 注重自由、平等之精神,守法合群之德义,以养成共和国民之人格。

注重表彰中华固有之国粹特色,以启发国民之爱国心。

注重国体政体及一切法政常识,以普及参政之能力。

注重汉满蒙回藏五族平等主义,以巩固统一民国之基础。

注重博爱主义,推及待外人爱生物等事,以扩充国民之德量。

注重体育及军事上之知识,以发挥尚武之精神。

注重国民生活上之知识技能,以养成独立自营之能力。

——1912年4月《教育杂志》(《附录:编辑共和国小学教科书缘起》)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末修身教科书的编写原则。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国初年修身教育相对清末的不同。

19.阅读材料,回答问题。

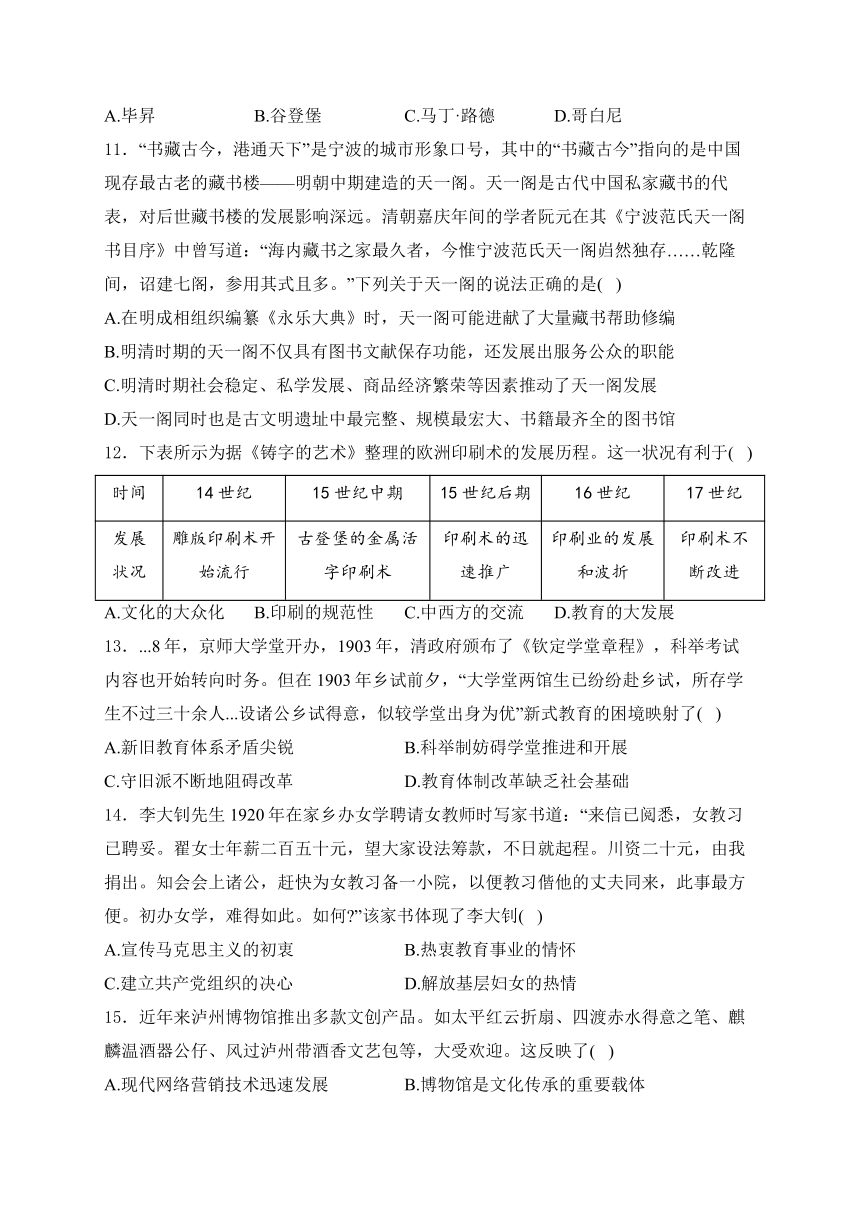

晚清的教育发展

时间 内容

1866年 奕 提出京师同文馆增设天文算学馆,规定原来读儒家经典的科举人员入洋务学堂学习西方科学知识,接受洋教习的传授。

1885年 清政府三次派遣留学生赴欧洲诸国留学,主要学习造船、驾驶、兵技等。学生出洋后,仍兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,还要集中学习圣谕广训。

1887年 江南御使陈璜莹上奏建议将数学科列为科举考试科目,明习算学人员可以量予科甲出身。清政府采纳了这一建议,第一次将“西学”与“中学”同考。

1898年 总理衙门上奏《筹议京师大学堂章程》,规定学堂课程分“溥通学”和“专门学”两类,其中以经学、理学、诸子学、初级算学、初级格致学、体操学等为“溥通学”;“专门学”包括卫生学(含医学)、高等算学、高等格致学、高等政治学(含法学)、高等地理学(含测绘学)、商学等十五门。

1901年 清政府发布上谕:著各省所有书院,于省城均改为大学堂,各府及直隶州均改为中学堂,各州县均改设为小学堂,并多设蒙养学堂。教法规定以四书五经、纲常大义为主,以历代史鉴及中外政治艺学为辅。

结合所学知识运用上述材料,对晚清教育发展做出一个合理的解释。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一:明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。此外,政府的法令和记载典章制度的书籍也是当时最重要的出版物之一。明中叶之后书籍的印刷范围日益广泛,医书、日用便览、童蒙读本等日用参考书也都大量刻印出来,文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代。明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。明代的图书出版主要仍是雕版印刷,刻书事业的经营者仍像唐末五代以来一样,包括政府官刻和私人两种,私人又分私家刻书和书坊刻书。书籍附图,到了明代更为盛行和精妙,书坊把精美的绘画当成吸引读者购买书籍的重要手段之一。

——摘编自南炳文《明史》

材料二:大革命以前的法国,狄德罗(1713-1784)和达郎贝尔(1717-1783)的《百科全书》以其新颖观念和广泛传播冲破王政时期书业管理制度的藩篱,催生了近代出版业。在18世纪80年代初期,英国伦敦成了世界书籍之都;一年一度的盛大书市吸引全欧书商汇集在德国莱比锡。出版业不断推出新产品,赢得市场;出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民,大众文化于1860年至1880年之间在英国、法国和美国出现。到了1905年,巴黎的一本书印数可达十万,而在1912年的德国火车站候车室就有书籍出售了。

——摘编自莫里耶《突飞猛进的一百年——从欧洲近代出版业的诞生到大众文化的勃兴》

(1)根据材料一,概括明代出版业发展的特点,并结合所学知识,解题思路其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,解题思路18世纪末到20世纪初欧洲出版业发展的时代背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明出版业对人类文明发展的作用。

参考答案

1.答案:A

解析:由材料“一切课程内容都应与抗战联系,不适应战时需要的课程,应取消成减少”及“要求加强军事体育学习与训练”信息并结合时间1938年可知,这些要求都是在抗日战争的背景下,应对战争的需求而提出的,体现了边区教育的时代特色,故A项正确;材料与苏联的教育思想影响力无关,排除B项;从材料中并没有体现提高中国共产党凝聚力的措施,排除C项;材料的内容知识反映教育的时代特色,无法体现边区是否建立起完备的教育体系,排除D项。故选:A。

2.答案:C

解析:根据材料“私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市”可知,18世纪时,欧洲图书馆和印刷所的增加迎合了当时对书刊需求量大幅增加的潮流,有利于传播文化和提高公众文化水平,C项正确;欧洲的人文精神起源于古希腊时期,排除A项;文艺复兴发生于14—17世纪,排除B项;近代科学在18世纪之前已经兴起,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1862年—1898年(中国)。从表格可看出,19世纪中后期,近代中国高等教育的学科设置偏向国防、技术方向,转变为与西方大学相似的学科设置,这体现了西方大学教育制度的渗透,B项正确;A项与材料中大学学科的设置主题不符,排除A项;晚清教育改革倡导新学与旧学的结合,既注重传统文化的传承,又吸收了西方的先进教育理念,比如京师大学堂既设置了“经学”“文学”学科,也有“法政”“商学”等学科,排除C项;仅由材料信息无法得出增强国家实力的结论,排除D项。故选B项。

4.答案:C

解析:根据材料“《奏定女子小学堂章程》……女子缠足……一律禁除”等,可得出这体现教育发展促使废除陋习,有利于女性摆脱封建桎梏,C项正确;1907年维新变法已经结束,排除A项;材料看不出“共识”,排除B项;“深入人心”在材料中不能体现,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:本题是组合选择题。时空是当代中国。本题考查新中国成立后的教育。①20世纪50年代以后,国家提出了受教育者要在德、智、体等方面全面发展的教育方针。②20世纪90年代,国家开始实行“科教兴国”发展战略。③1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议决定教育要为国家建设服务。④1983年,邓小平提出“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的指导方针。时间先后顺序是③①④②,C项正确;排除A、B、D项。故选C项。

6.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。据材料可知,戊戌新政时期设立的京师大学堂标志着中国教育的近代化,C项正确;京师同文馆,创立于1861年,是我国第一所洋务学堂,是我国最早的官办新式学校,排除A项;洋务运动时期开启的近代留学教育开启了近代中国公派留学之先河,排除B项;蔡元培任北大校长时期,中国近代教育已经开始,排除D项。故选C项。

7.答案:D

解析:据材料并结合所学可知,齐国为了招揽天下人才专门设立稷下学宫,在学宫内出现了各派学者潜心钻研、聚会论辩的场景,这为百家争鸣的出现提供了重要平台,故选D项春秋晚期,官府垄断学术局面被打破,排除A项;稷下学宫推动诸子百家学说的相互交融,B项因果倒置,排除;齐国设立稷下学宫旨在选才,而非维护贵族等级体系,排除C项。

8.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:18世纪的法国。根据材料“18世纪,法国涌现出大量图书机构为公众阅读提供了方便”和所学知识可知,18世纪,法国兴起了启蒙运动,因此这一时期图书机构大量出现,也促进了启蒙思想的传播,C项正确;材料强调的是思想运动的影响,非革命运动,排除A项;材料与工业革命无关,排除B项;成为社会共识的说法过于绝对,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是近代法国。据题意可知,卢浮宫博物馆保存了大量人类文明的艺术珍品,同时对民众开放参观,因此具有文化传承和服务公众的职能,B项正确;“首个”的说法无从体现,排除A项;卢浮宫博物馆的藏品并不全部是掠夺而来的,排除D项;根据“6个门类”可知“全方位”的说法过于夸张,排除C项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据“西国印书之法,自彼开始……此法一出,各国称便,购者不但价廉,字亦真切,因而文教大启,学校逐渐加多,而民之茅塞顿开矣!”可知在西方国家开创印刷术,为文学教育发展做出巨大贡献,此人是古登堡,B项正确;毕昇是宋代,不是西方,排除A项;马丁路德主张宗教改革,排除C项;哥白尼提出日心说,排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:根据材料“天一阁是古代中国私家藏书的代表,对后世藏书楼的发展影响深远”可知天一阁是私人藏书楼,与明清时期社会稳定、私学发展、商品经济繁荣等因素有密切关系,C项正确;天一阁,位于浙江省宁波市海曙区,建于明嘉靖四十年至四十五年,明成祖组织编纂《永乐大典》在这之前,排除A项;天一阁是私人藏书楼,不具备服务公众的职能,排除B项;“最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆”表述太绝对,排除D项。故选C项。

12.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:14-17世纪的西欧。材料信息体现了印刷术的不断更新和传播,这有利于文化的普及和促进文化大众化,A项正确;印刷业是否规范经营和教育是否得到大发展在材料中没有依据,排除B、D两项;中西方交流与材料主旨不符,排除C项。故选A项。

13.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:晚清时期学堂选官与科举制并存,但学堂学生仍然希望通过参加科举入仕,说明当时的新式学堂并未受到大众的认同,教育体制改革缺乏社会基础D项正确。材料强调新式教育的困境,无法反映与旧教育体系的矛盾,排除A项,当时科举考试内容也开始转向时务,说明科举制顺应学堂推进和开展,而不是妨碍,排除B项;材料并未涉及守旧派的态度,无法得知其对改革的行动,排除C项。故选D项。

14.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1920年(中国)。据本题材料“川资二十元由我捐出。知会会上诸公,赶快为女教习备一小院,以便教习偕他的丈夫同来,此事最方便。”和所学可知,李大钊对家乡教育的热爱,对家乡教育事业的关切,对家乡教育做出奉献,B项正确,材料的核心主旨是热衷家乡教育事业,而不是宣传马克思主义,排除A项;材料涉及的李大钊的教育思想,这与推动共产党组织的建立无关,排除C项;新中国成立后,解放基层妇女的热情,排除D项。故选B项。

15.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:现代中国。根据材料可知,近年来泸州博物馆推出多款文创产品,这种文化创新受到了大家的欢迎,由此可知博物馆是文化传承的重要载体,通过创新方式传承文化,B项正确;材料涉及的文化传播载体是博物馆,而非现代网络,排除A项;材料反映的是历史文化的传播,而非市民文化,排除C项;文创产品是知识传播的媒介之一,材料未反映其是主要媒介,排除D项。故选B项。

16.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:1850年后的欧洲。依据材料概况可知:材料体现近代以来欧洲公共图书馆的兴起与发展,包括立法手段、社会运动倡导等推动,欧洲已经逐步建立起公共图书馆体系,这与政府的公共属性和社会职能是分不开的,D项正确;A项“彻底”表述绝对,排除A项;公共图书馆在欧洲的兴起与欧洲国家发展的不平衡性加剧之间无关,排除B项;材料未体现公共图书馆的职责,排除C项。故选D项。

17.答案:(1)原因:西学东渐,西方博物馆观念在中国的传播;开明士绅及留学生的积极推动;北洋军阀及南京国民政府的推动;文物保护机制的制度化发展;国人思想的不断解放及公共意识的增强;民族危机不断加深,民族意识得到不断增强。

(2)特征:突出中国历史文化与红色文化;从中央到地方都建有综合性博物馆;专业博物馆丰富多彩、各具特色。

(3)认识:近现代博物馆是文化传承和传播的重要途径;近现代博物馆的建设有利于提高民众科学和人文素养;政府和社会公众应特别注重并积极参与博物馆的建设。

解析:(1)本题是原因类材料解题思路题。时空是近代中国。原因:根据材料“本阶段活跃在博物馆移植舞台上的是西方来华人士”可知,西学东渐,西方博物馆观念在中国的传播;根据材料“19世纪末20世纪初的游历官绅已开始比较中西古物保护、利用等方面的异同”可知,开明士绅及留学生的积极推动;根据材料“1924年,冯玉祥部下进驻北京后成立专门的国立博物馆,众多的深宫古物最终于1925年在博物馆公开展示”和所学可知,北洋军阀及南京国民政府的推动;根据材料“20世纪30年代,中国博物馆协会建成,开始了博物馆观念的本土化”可知,文物保护机制的制度化发展;结合所学可知,国人思想的不断解放及公共意识的增强;结合所学可知,民族危机不断加深,民族意识得到不断增强。

(2)本题是特点类材料解题思路题。时空是现代中国。特征:根据材料“1960年8月,北京历史博物馆更名为‘中国历史博物馆’,中央革命博物馆更名为‘中国革命博物馆’”可知,突出中国历史文化与红色文化;根据材料“2003年2月,以两馆为基础的中国国家博物馆正式组建”“中国各地都建有综合性博物馆”可知,从中央到地方都建有综合性博物馆;根据材料“以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆”可知,专业博物馆丰富多彩、各具特色。

(3)本题是认识类材料解题思路题。时空是近现代中国。认识:结合上述解题思路和所学可知,认识如近现代博物馆是文化传承和传播的重要途径;近现代博物馆的建设有利于提高民众科学和人文素养;政府和社会公众应特别注重并积极参与博物馆的建设。

18.答案:(1)原则:涵养儿童德性,规范其行为习惯;潜移默化,通俗易懂,符合儿童心智要求;教授基本的常识,具备初步的群体观念及国家观念。(言之成理即可)

(2)不同:道德方面,培养个人独立意识,强化自立观念,个人从家族依赖中解放出来;国家方面,有意识培养政治权利等观念;身体方面,实现其强国强体的目标,强调秩序及竞争观念。(言之成理即可)

解析:(1)本题是特点类材料解题思路题。时空是清末时期的中国。根据材料一“并指示古人之嘉言懿行,动其欣慕效法之念,养成儿童德性,使之不流于匪僻,不习于放纵”结合所学知识可知,涵养儿童德性,规范其行为习惯;根据材料一“尤当以俗语解说,启发儿童之良心,就其浅近易能之事使之实践。”可知,潜移默化,通俗易懂,符合儿童心智要求;根据材料“此时具有爱同类之知识,将来成人后即为爱国家之根基。”可知,教授基本的常识,具备初步的群体观念及国家观念。

(2)本题是对比类材料解题思路题。时空是民国初期的中国。根据材料二“注重自由、平等之精神,守法合群之德义,以养成共和国民之人格。”结合所学知识可知,道德方面,培养个人独立意识,强化自立观念;根据材料二“注重国体政体及一切法政常识以普及参政之能力。注重汉满蒙回藏五族平等主义,以巩固统一民国之基础。”结合所学知识可知国家方面,有意识培养政治权利等观念;根据材料“注重体育及军事上之知识,以发挥尚武之精神。注重国民生活上之知识技能,以养成独立自营之能力。”结合所学知识可知,身体方面,实现其强国强体的目标,强调秩序及竞争观念。

19.答案:鸦片战争后,西方列强侵略不断加深;西学不断传入;近代企业的发展;有识之士的推动等等,清政府先后进行一系列教育改革。

教育改革主要涉及兴办新式学堂,增开天文、数学、商学等实用科目;派遣留学生出国,学习西方先进科技;改革科举考试制度。但改革的同时注重儒学等纲常礼教的学习。清政府主导的晚清教育改革呈现中学为体、新旧并存的特点。

改革冲击了传统观念,培养了新式人才,促进了西学的进一步传播,推动了近代教育的发展,顺应了近代化的趋势。但传统思想根深蒂固,其改革无法挽救其统治。

解析:

20.答案:(1)特点:出版内容涉及面广(从儒学经典、政府政令到日用参考用书和通俗读物);出版物数量、品种多,超越前代;出版业地域分布广泛,以南方为主;经营方式多元;讲求营销手段;以雕版印刷为主。(三点)

原因:八股取士,专制主义中央集权加强;商品经济发展,市民阶层壮大;南方经济文化处于领先地位;雕版印刷技术更为成熟。

(2)时代背景:近代资产阶级革命与资本主义制度的确立为近代出版业的发展提供保障;启蒙思想解放运动的发展推动近代出版业的产生;工业革命的兴起促进书籍市场的扩大;教育普及、识字率提升,读者群体扩大带动出版业兴盛;城市化进程加速出版业的发展;小说等文学体裁的兴起,阅读群体扩大,有利于出版业发展。(回答4点)

(3)作用:保护与传承人类文明;提升国民的文化修养;推动科技与思想文化的传播;促进文明的交流与互鉴;推动人类教育文化事业的发展。(回答3点)

解析:(1)本题是特点、背景类材料解题思路题,时空是明朝时期。第一小问特点:由材料“:明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。明中叶之后书籍的印刷范围日益广泛,医书、日用便览、童蒙读本等日用参考书也都大量刻印出来,文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代。可得出出版内容涉及面广(从儒学经典、政府政令到日用参考用书和通俗读物):出版物数量、品种多,超越前代;由材料明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。”可得出出版业地域分布广泛,以南方为主:由材料明代的图书出版主要仍是雕版印刷,刻书事业的经营者仍像唐末五代以来一样,包括政府官刻和私人两种,私人又分私家刻书和书坊刻书。”可得出经营方式多元;以雕版印刷为主;由材料“书籍附图,到了明代更为盛行和精妙,书坊把精美的绘画当成吸引读者购买书籍的重要手段之一。”可得出讲求营销手段。

第二小问原因:由材料“明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。”及所学可得出八股取士,专制主义中央集权加强:由材料“文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代”及所学可得出商品经济发展,市民阶层壮大;由材料明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。”及所学可得出南方经济文化处于领先地位;由材料“明代的图书出版主要仍是雕版印刷可得出雕版印刷技术更为成熟。

(2)本题是背景类材料解题思路题,时空是18世纪末到20世纪初的欧洲。由材料“大革命以前的法国,狄德罗(1713-1784)和达郎贝尔(1717-1783)的《百科全书》以其新颖观念和广泛传播冲破王政时期书业管理制度的藩篱,催生了近代出版业。”及所学可得出近代资产阶级革命与资本主义制度的确立为近代出版业的发展提供保障:启蒙思想解放运动的发展推动近代出版业的产生;由材料“在18世纪80年代初期,英国伦敦成了世界书籍之都;一年一度的盛大书市吸引全欧书商汇集在德国菜比锡。”及所学可得出工业革命的兴起促进书籍市场的扩大;由材料“出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民,大众文化于1860年至1880年之间在英国、法国和美国出现。"及所学可得出教育普及、识字率提升,读者群体扩大带动出版业兴盛:结合所学可得出城市化进程加速出版业的发展;小说等文学体裁的兴起,阅读群体扩大,有利于出版业发展。

(3)本题是影响类材料解题思路题,时空是古代至近代世界。由材料“明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。此外,政府的法令和记载典章制度的书籍也是当时最重要的出版物之一。“及所学可得出保护与传承人类文明:提升国民的文化修养;由材料“出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民”及所学可得出推动科技与思想文化的传播;推动人类教育文化事业的发展;结合所学可得出促进文明的交流与互鉴。

一、单选题

1.1938年,陕甘宁边区要求“一切课程内容都应与抗战联系,不适应战时需要的课程,应取消成减少”,并要求加强军事体育学习与训练,“中等以上的学校应实行军事教育,小学应实行半军事化的组织”。这些要求( )

A.体现了边区教育的时代特色 B.说明苏联的教育思想影响力巨大

C.提高了中国共产党的凝聚力 D.表明边区建立起完备的教育体系

2.18世纪的欧洲,随着识字人群的扩大和人们读书热情的高涨,私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市。各种书刊的需求量也大幅增加,出现了一些资本雄厚的大出版商,小印刷所则更为普遍。这种状况( )

A.标志着人文精神的起源 B.推动了文艺复兴的转型

C.有助于公众文化水平的提高 D.促进了近代科学技术的兴起

3.阅读下表,它反映出近代中国( )

时间 教育机构 所设学科

1862年 京师同文馆 语文、推算、格致、制器之学

1874年 格致书院 天文、算学、医学、制造、化学、兵器、地质

1898年 京师大学堂 经学、文学、法政、商学、农学、格致等

A.学校教育占据教育主导地位 B.教育渗透西方大学教育制度

C.传统文化教育发展的式微 D.通过教育增强了国家实力

4.1907年,清政府颁布《奏定女子小学堂章程》,规定“女子缠足最为残害肢体,有乖体育之道,各学堂务一律禁除,力矫弊习”这反映出( )

A.维新变法推动了女性社会地位提升 B.废止缠足已经成为社会的共识

C.教育发展有利于女性摆脱封建桎梏 D.自由平等的思想逐渐深入人心

5.新中国成立后,国家收回了教育主权,接管了各级各类学校,并在不同时期提出了不同的教育方针或战略,以下内容按时间先后排序正确的是( )

①受教育者要在德智体等方面全面发展

②科教兴国

③教育要为国家建设服务

④教育要面向现代化,面向世界,面向未来

A.①③②④ B.③④①② C.③①④② D.①②③④

6.中国教育近代化重要标志是( )

A. 洋务运动时期开设京师同文馆 B. 洋务运动时期开启近代留学教育

C. 戊戌新政时期设立京师大学堂 D. 蔡元培在北大提出“思想自由”

7.战国时期,齐国为了招揽天下人才探寻治国理论,专门设立稷下学宫招揽天下贤士并给予优待,在学宫内出现了各派学者“聚人徒,立师学,成文典”的盛况,他们之中有的潜心钻研,有的聚会论辩,呈现一片欣欣向荣之势。这种现象反映出稷下学宫( )

A.体现了官府垄断学术 B.得益于诸子百家的相互融合

C.维护了贵族等级体系 D.为百家争鸣提供了重要平台

8.18世纪,法国涌现出大量图书机构为公众阅读提供了方便。1784年,巴黎因拥有18座图书馆名列榜首,法国有20多座城市至少拥有一座公立图书馆a除此之外,还有各种阅览室和各种书店,在那里人们可以尽情阅读而无需购买。这反映出当时的法国( )

A.革命运动影响民众文化生活

B.工业革命推动主流观念变化

C.公共空间兴起促进思想传播

D.民主共和观念成为社会共识

9.18世纪建成的卢浮宫博物馆,位居世界四大历史博物馆之首,其艺术收藏品包括雕塑、绘画、美术工艺及古代东方,古代埃及和古希腊罗马等6个门类,也有拿破仑一世对外征战时,从世界各地掠夺来的艺术珍品。据此可知,卢浮宫博物馆( )

A.被视作首个具有近代特征的博物馆 B.具有文化传承和服务公众职能

C.向公众全方位提供了多个领域知识 D.通过掠夺各国不断积累收藏品

10.传教士丁韪良评价某历史人物:“西国印书之法,自彼开始……此法一出,各国称便,购者不但价廉,字亦真切,因而文教大启,学校逐渐加多,而民之茅塞顿开矣!”此人应是( )

A.毕昇 B.谷登堡 C.马丁·路德 D.哥白尼

11.“书藏古今,港通天下”是宁波的城市形象口号,其中的“书藏古今”指向的是中国现存最古老的藏书楼——明朝中期建造的天一阁。天一阁是古代中国私家藏书的代表,对后世藏书楼的发展影响深远。清朝嘉庆年间的学者阮元在其《宁波范氏天一阁书目序》中曾写道:“海内藏书之家最久者,今惟宁波范氏天一阁岿然独存……乾隆间,诏建七阁,参用其式且多。”下列关于天一阁的说法正确的是( )

A.在明成相组织编纂《永乐大典》时,天一阁可能进献了大量藏书帮助修编

B.明清时期的天一阁不仅具有图书文献保存功能,还发展出服务公众的职能

C.明清时期社会稳定、私学发展、商品经济繁荣等因素推动了天一阁发展

D.天一阁同时也是古文明遗址中最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆

12.下表所示为据《铸字的艺术》整理的欧洲印刷术的发展历程。这一状况有利于( )

时间 14世纪 15世纪中期 15世纪后期 16世纪 17世纪

发展状况 雕版印刷术开始流行 古登堡的金属活字印刷术 印刷术的迅速推广 印刷业的发展和波折 印刷术不断改进

A.文化的大众化 B.印刷的规范性 C.中西方的交流 D.教育的大发展

13....8年,京师大学堂开办,1903年,清政府颁布了《钦定学堂章程》,科举考试内容也开始转向时务。但在1903年乡试前夕,“大学堂两馆生已纷纷赴乡试,所存学生不过三十余人...设诸公乡试得意,似较学堂出身为优”新式教育的困境映射了( )

A.新旧教育体系矛盾尖锐 B.科举制妨碍学堂推进和开展

C.守旧派不断地阻碍改革 D.教育体制改革缺乏社会基础

14.李大钊先生1920年在家乡办女学聘请女教师时写家书道:“来信已阅悉,女教习已聘妥。翟女士年薪二百五十元,望大家设法筹款,不日就起程。川资二十元,由我捐出。知会会上诸公,赶快为女教习备一小院,以便教习偕他的丈夫同来,此事最方便。初办女学,难得如此。如何 ”该家书体现了李大钊( )

A.宣传马克思主义的初衷 B.热衷教育事业的情怀

C.建立共产党组织的决心 D.解放基层妇女的热情

15.近年来泸州博物馆推出多款文创产品。如太平红云折扇、四渡赤水得意之笔、麒麟温酒器公仔、风过泸州带酒香文艺包等,大受欢迎。这反映了( )

A.现代网络营销技术迅速发展 B.博物馆是文化传承的重要载体

C.市民文化是社会的主流文化 D.文创产品是知识传播的主要媒介

16.1850年,英国诞生了欧洲第一部公共图书馆法案。1882年,法国国家图书馆的欧仁·莫雷尔发起公共图书馆运动并于1906年成立了法国图书管理员协会。1924年,德国成立公共图书馆协会,拥有450家图书馆会员。这一时期欧洲公共图书馆的发展( )

A.彻底实现了文化的大众化 B.体现欧洲国家发展的不平衡性加剧

C.担负保存文化典籍的职责 D.彰显出政府的公共属性和社会职能

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:中国近代博物馆发展概况

时期 发展阶段 概况或典型代表

19世纪中叶—1905年 初创 本阶段活跃在博物馆移植舞台上的是西方来华人士,其中法国人韩伯禄在上海建立自然历史博物院(中国最早出现的近代意义上的博物馆),他们(传教士、知识分子)在中国建立的博物馆一度成为后来中国人创建博物馆的范式。

1905年—1936年 发展 19世纪末20世纪初的游历官绅已开始比较中西古物保护、利用等方面的异同。维新人士创办上海强学会时首次明确将创办博物馆与启蒙、强国联系起来,认为博物馆有“博览兼收,以为益智集思之助”。1905年张謇创办了南通博物院(中国人自建的第一个公共博物馆)。1924年,冯玉祥部下进驻北京后成立专门的国立博物馆,众多的深宫古物最终于1925年在博物馆公开展示。1930年,国民政府颁布《古物保存法》,向社会公众阐释古物是一种社会遗产,而不是一家之遗资。20世纪30年代,中国博物馆协会建成,开始了博物馆观念的本土化。至1936年,全国已建成博物馆多达77座。

——据胡盈《世界博物馆导读》和徐玲《西方博物馆观念在中国的早期传播》整理

材料二:1960年8月,北京历史博物馆更名为“中国历史博物馆”,中央革命博物馆更名为“中国革命博物馆”。2003年2月,以两馆为基础的中国国家博物馆正式组建。该馆现有140万余件藏品,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。中国各地都建有综合性博物馆,以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆。至2016年,登记在册的博物馆达到4873所,各类专业博物馆层出不穷,国民近乎免费地享受丰富的博物馆资源。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,解题思路中国近代博物馆兴起和发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出现代中国博物馆建设的主要特征。

(3)综合上述材料,谈谈你对博物馆功能的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

清末民初修身教科书

材料一 随时约束以和平之规矩,不令过苦;并指示古人之嘉言懿行,动其欣慕效法之念,养成儿童德性,使之不流于匪僻,不习于放纵。尤须趁幼年时教以平情公道,不可但存私吝,以求合于爱众爱仁、恕以及物之旨。此时具有爱同类之知识,将来成人后即为爱国家之根基。尤当以俗语解说,启发儿童之良心,就其浅近易能之事使之实践。为教员者尤当以身作则,示以模范,使儿童变化气质于不自觉。

——1904年《奏定学堂章程·初等小学堂章程》

材料二 注重自由、平等之精神,守法合群之德义,以养成共和国民之人格。

注重表彰中华固有之国粹特色,以启发国民之爱国心。

注重国体政体及一切法政常识,以普及参政之能力。

注重汉满蒙回藏五族平等主义,以巩固统一民国之基础。

注重博爱主义,推及待外人爱生物等事,以扩充国民之德量。

注重体育及军事上之知识,以发挥尚武之精神。

注重国民生活上之知识技能,以养成独立自营之能力。

——1912年4月《教育杂志》(《附录:编辑共和国小学教科书缘起》)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末修身教科书的编写原则。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出民国初年修身教育相对清末的不同。

19.阅读材料,回答问题。

晚清的教育发展

时间 内容

1866年 奕 提出京师同文馆增设天文算学馆,规定原来读儒家经典的科举人员入洋务学堂学习西方科学知识,接受洋教习的传授。

1885年 清政府三次派遣留学生赴欧洲诸国留学,主要学习造船、驾驶、兵技等。学生出洋后,仍兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,还要集中学习圣谕广训。

1887年 江南御使陈璜莹上奏建议将数学科列为科举考试科目,明习算学人员可以量予科甲出身。清政府采纳了这一建议,第一次将“西学”与“中学”同考。

1898年 总理衙门上奏《筹议京师大学堂章程》,规定学堂课程分“溥通学”和“专门学”两类,其中以经学、理学、诸子学、初级算学、初级格致学、体操学等为“溥通学”;“专门学”包括卫生学(含医学)、高等算学、高等格致学、高等政治学(含法学)、高等地理学(含测绘学)、商学等十五门。

1901年 清政府发布上谕:著各省所有书院,于省城均改为大学堂,各府及直隶州均改为中学堂,各州县均改设为小学堂,并多设蒙养学堂。教法规定以四书五经、纲常大义为主,以历代史鉴及中外政治艺学为辅。

结合所学知识运用上述材料,对晚清教育发展做出一个合理的解释。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一:明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。此外,政府的法令和记载典章制度的书籍也是当时最重要的出版物之一。明中叶之后书籍的印刷范围日益广泛,医书、日用便览、童蒙读本等日用参考书也都大量刻印出来,文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代。明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。明代的图书出版主要仍是雕版印刷,刻书事业的经营者仍像唐末五代以来一样,包括政府官刻和私人两种,私人又分私家刻书和书坊刻书。书籍附图,到了明代更为盛行和精妙,书坊把精美的绘画当成吸引读者购买书籍的重要手段之一。

——摘编自南炳文《明史》

材料二:大革命以前的法国,狄德罗(1713-1784)和达郎贝尔(1717-1783)的《百科全书》以其新颖观念和广泛传播冲破王政时期书业管理制度的藩篱,催生了近代出版业。在18世纪80年代初期,英国伦敦成了世界书籍之都;一年一度的盛大书市吸引全欧书商汇集在德国莱比锡。出版业不断推出新产品,赢得市场;出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民,大众文化于1860年至1880年之间在英国、法国和美国出现。到了1905年,巴黎的一本书印数可达十万,而在1912年的德国火车站候车室就有书籍出售了。

——摘编自莫里耶《突飞猛进的一百年——从欧洲近代出版业的诞生到大众文化的勃兴》

(1)根据材料一,概括明代出版业发展的特点,并结合所学知识,解题思路其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,解题思路18世纪末到20世纪初欧洲出版业发展的时代背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明出版业对人类文明发展的作用。

参考答案

1.答案:A

解析:由材料“一切课程内容都应与抗战联系,不适应战时需要的课程,应取消成减少”及“要求加强军事体育学习与训练”信息并结合时间1938年可知,这些要求都是在抗日战争的背景下,应对战争的需求而提出的,体现了边区教育的时代特色,故A项正确;材料与苏联的教育思想影响力无关,排除B项;从材料中并没有体现提高中国共产党凝聚力的措施,排除C项;材料的内容知识反映教育的时代特色,无法体现边区是否建立起完备的教育体系,排除D项。故选:A。

2.答案:C

解析:根据材料“私人和公共的借阅图书馆遍布各主要城市”可知,18世纪时,欧洲图书馆和印刷所的增加迎合了当时对书刊需求量大幅增加的潮流,有利于传播文化和提高公众文化水平,C项正确;欧洲的人文精神起源于古希腊时期,排除A项;文艺复兴发生于14—17世纪,排除B项;近代科学在18世纪之前已经兴起,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1862年—1898年(中国)。从表格可看出,19世纪中后期,近代中国高等教育的学科设置偏向国防、技术方向,转变为与西方大学相似的学科设置,这体现了西方大学教育制度的渗透,B项正确;A项与材料中大学学科的设置主题不符,排除A项;晚清教育改革倡导新学与旧学的结合,既注重传统文化的传承,又吸收了西方的先进教育理念,比如京师大学堂既设置了“经学”“文学”学科,也有“法政”“商学”等学科,排除C项;仅由材料信息无法得出增强国家实力的结论,排除D项。故选B项。

4.答案:C

解析:根据材料“《奏定女子小学堂章程》……女子缠足……一律禁除”等,可得出这体现教育发展促使废除陋习,有利于女性摆脱封建桎梏,C项正确;1907年维新变法已经结束,排除A项;材料看不出“共识”,排除B项;“深入人心”在材料中不能体现,排除D项。故选C项。

5.答案:C

解析:本题是组合选择题。时空是当代中国。本题考查新中国成立后的教育。①20世纪50年代以后,国家提出了受教育者要在德、智、体等方面全面发展的教育方针。②20世纪90年代,国家开始实行“科教兴国”发展战略。③1949年底,第一次全国教育工作会议召开,会议决定教育要为国家建设服务。④1983年,邓小平提出“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的指导方针。时间先后顺序是③①④②,C项正确;排除A、B、D项。故选C项。

6.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代中国。据材料可知,戊戌新政时期设立的京师大学堂标志着中国教育的近代化,C项正确;京师同文馆,创立于1861年,是我国第一所洋务学堂,是我国最早的官办新式学校,排除A项;洋务运动时期开启的近代留学教育开启了近代中国公派留学之先河,排除B项;蔡元培任北大校长时期,中国近代教育已经开始,排除D项。故选C项。

7.答案:D

解析:据材料并结合所学可知,齐国为了招揽天下人才专门设立稷下学宫,在学宫内出现了各派学者潜心钻研、聚会论辩的场景,这为百家争鸣的出现提供了重要平台,故选D项春秋晚期,官府垄断学术局面被打破,排除A项;稷下学宫推动诸子百家学说的相互交融,B项因果倒置,排除;齐国设立稷下学宫旨在选才,而非维护贵族等级体系,排除C项。

8.答案:C

解析:本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是本质题。根据题干关键信息可知准确时空是:18世纪的法国。根据材料“18世纪,法国涌现出大量图书机构为公众阅读提供了方便”和所学知识可知,18世纪,法国兴起了启蒙运动,因此这一时期图书机构大量出现,也促进了启蒙思想的传播,C项正确;材料强调的是思想运动的影响,非革命运动,排除A项;材料与工业革命无关,排除B项;成为社会共识的说法过于绝对,排除D项。故选C项。

9.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是近代法国。据题意可知,卢浮宫博物馆保存了大量人类文明的艺术珍品,同时对民众开放参观,因此具有文化传承和服务公众的职能,B项正确;“首个”的说法无从体现,排除A项;卢浮宫博物馆的藏品并不全部是掠夺而来的,排除D项;根据“6个门类”可知“全方位”的说法过于夸张,排除C项。故选B项。

10.答案:B

解析:根据“西国印书之法,自彼开始……此法一出,各国称便,购者不但价廉,字亦真切,因而文教大启,学校逐渐加多,而民之茅塞顿开矣!”可知在西方国家开创印刷术,为文学教育发展做出巨大贡献,此人是古登堡,B项正确;毕昇是宋代,不是西方,排除A项;马丁路德主张宗教改革,排除C项;哥白尼提出日心说,排除D项。故选B项。

11.答案:C

解析:根据材料“天一阁是古代中国私家藏书的代表,对后世藏书楼的发展影响深远”可知天一阁是私人藏书楼,与明清时期社会稳定、私学发展、商品经济繁荣等因素有密切关系,C项正确;天一阁,位于浙江省宁波市海曙区,建于明嘉靖四十年至四十五年,明成祖组织编纂《永乐大典》在这之前,排除A项;天一阁是私人藏书楼,不具备服务公众的职能,排除B项;“最完整、规模最宏大、书籍最齐全的图书馆”表述太绝对,排除D项。故选C项。

12.答案:A

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:14-17世纪的西欧。材料信息体现了印刷术的不断更新和传播,这有利于文化的普及和促进文化大众化,A项正确;印刷业是否规范经营和教育是否得到大发展在材料中没有依据,排除B、D两项;中西方交流与材料主旨不符,排除C项。故选A项。

13.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:晚清(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:晚清时期学堂选官与科举制并存,但学堂学生仍然希望通过参加科举入仕,说明当时的新式学堂并未受到大众的认同,教育体制改革缺乏社会基础D项正确。材料强调新式教育的困境,无法反映与旧教育体系的矛盾,排除A项,当时科举考试内容也开始转向时务,说明科举制顺应学堂推进和开展,而不是妨碍,排除B项;材料并未涉及守旧派的态度,无法得知其对改革的行动,排除C项。故选D项。

14.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1920年(中国)。据本题材料“川资二十元由我捐出。知会会上诸公,赶快为女教习备一小院,以便教习偕他的丈夫同来,此事最方便。”和所学可知,李大钊对家乡教育的热爱,对家乡教育事业的关切,对家乡教育做出奉献,B项正确,材料的核心主旨是热衷家乡教育事业,而不是宣传马克思主义,排除A项;材料涉及的李大钊的教育思想,这与推动共产党组织的建立无关,排除C项;新中国成立后,解放基层妇女的热情,排除D项。故选B项。

15.答案:B

解析:本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是本质题。依据材料时间信息可知准确时空是:现代中国。根据材料可知,近年来泸州博物馆推出多款文创产品,这种文化创新受到了大家的欢迎,由此可知博物馆是文化传承的重要载体,通过创新方式传承文化,B项正确;材料涉及的文化传播载体是博物馆,而非现代网络,排除A项;材料反映的是历史文化的传播,而非市民文化,排除C项;文创产品是知识传播的媒介之一,材料未反映其是主要媒介,排除D项。故选B项。

16.答案:D

解析:本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是推断题。依据材料时间信息可知准确时空是:1850年后的欧洲。依据材料概况可知:材料体现近代以来欧洲公共图书馆的兴起与发展,包括立法手段、社会运动倡导等推动,欧洲已经逐步建立起公共图书馆体系,这与政府的公共属性和社会职能是分不开的,D项正确;A项“彻底”表述绝对,排除A项;公共图书馆在欧洲的兴起与欧洲国家发展的不平衡性加剧之间无关,排除B项;材料未体现公共图书馆的职责,排除C项。故选D项。

17.答案:(1)原因:西学东渐,西方博物馆观念在中国的传播;开明士绅及留学生的积极推动;北洋军阀及南京国民政府的推动;文物保护机制的制度化发展;国人思想的不断解放及公共意识的增强;民族危机不断加深,民族意识得到不断增强。

(2)特征:突出中国历史文化与红色文化;从中央到地方都建有综合性博物馆;专业博物馆丰富多彩、各具特色。

(3)认识:近现代博物馆是文化传承和传播的重要途径;近现代博物馆的建设有利于提高民众科学和人文素养;政府和社会公众应特别注重并积极参与博物馆的建设。

解析:(1)本题是原因类材料解题思路题。时空是近代中国。原因:根据材料“本阶段活跃在博物馆移植舞台上的是西方来华人士”可知,西学东渐,西方博物馆观念在中国的传播;根据材料“19世纪末20世纪初的游历官绅已开始比较中西古物保护、利用等方面的异同”可知,开明士绅及留学生的积极推动;根据材料“1924年,冯玉祥部下进驻北京后成立专门的国立博物馆,众多的深宫古物最终于1925年在博物馆公开展示”和所学可知,北洋军阀及南京国民政府的推动;根据材料“20世纪30年代,中国博物馆协会建成,开始了博物馆观念的本土化”可知,文物保护机制的制度化发展;结合所学可知,国人思想的不断解放及公共意识的增强;结合所学可知,民族危机不断加深,民族意识得到不断增强。

(2)本题是特点类材料解题思路题。时空是现代中国。特征:根据材料“1960年8月,北京历史博物馆更名为‘中国历史博物馆’,中央革命博物馆更名为‘中国革命博物馆’”可知,突出中国历史文化与红色文化;根据材料“2003年2月,以两馆为基础的中国国家博物馆正式组建”“中国各地都建有综合性博物馆”可知,从中央到地方都建有综合性博物馆;根据材料“以及丰富多彩、各具特色的专业博物馆”可知,专业博物馆丰富多彩、各具特色。

(3)本题是认识类材料解题思路题。时空是近现代中国。认识:结合上述解题思路和所学可知,认识如近现代博物馆是文化传承和传播的重要途径;近现代博物馆的建设有利于提高民众科学和人文素养;政府和社会公众应特别注重并积极参与博物馆的建设。

18.答案:(1)原则:涵养儿童德性,规范其行为习惯;潜移默化,通俗易懂,符合儿童心智要求;教授基本的常识,具备初步的群体观念及国家观念。(言之成理即可)

(2)不同:道德方面,培养个人独立意识,强化自立观念,个人从家族依赖中解放出来;国家方面,有意识培养政治权利等观念;身体方面,实现其强国强体的目标,强调秩序及竞争观念。(言之成理即可)

解析:(1)本题是特点类材料解题思路题。时空是清末时期的中国。根据材料一“并指示古人之嘉言懿行,动其欣慕效法之念,养成儿童德性,使之不流于匪僻,不习于放纵”结合所学知识可知,涵养儿童德性,规范其行为习惯;根据材料一“尤当以俗语解说,启发儿童之良心,就其浅近易能之事使之实践。”可知,潜移默化,通俗易懂,符合儿童心智要求;根据材料“此时具有爱同类之知识,将来成人后即为爱国家之根基。”可知,教授基本的常识,具备初步的群体观念及国家观念。

(2)本题是对比类材料解题思路题。时空是民国初期的中国。根据材料二“注重自由、平等之精神,守法合群之德义,以养成共和国民之人格。”结合所学知识可知,道德方面,培养个人独立意识,强化自立观念;根据材料二“注重国体政体及一切法政常识以普及参政之能力。注重汉满蒙回藏五族平等主义,以巩固统一民国之基础。”结合所学知识可知国家方面,有意识培养政治权利等观念;根据材料“注重体育及军事上之知识,以发挥尚武之精神。注重国民生活上之知识技能,以养成独立自营之能力。”结合所学知识可知,身体方面,实现其强国强体的目标,强调秩序及竞争观念。

19.答案:鸦片战争后,西方列强侵略不断加深;西学不断传入;近代企业的发展;有识之士的推动等等,清政府先后进行一系列教育改革。

教育改革主要涉及兴办新式学堂,增开天文、数学、商学等实用科目;派遣留学生出国,学习西方先进科技;改革科举考试制度。但改革的同时注重儒学等纲常礼教的学习。清政府主导的晚清教育改革呈现中学为体、新旧并存的特点。

改革冲击了传统观念,培养了新式人才,促进了西学的进一步传播,推动了近代教育的发展,顺应了近代化的趋势。但传统思想根深蒂固,其改革无法挽救其统治。

解析:

20.答案:(1)特点:出版内容涉及面广(从儒学经典、政府政令到日用参考用书和通俗读物);出版物数量、品种多,超越前代;出版业地域分布广泛,以南方为主;经营方式多元;讲求营销手段;以雕版印刷为主。(三点)

原因:八股取士,专制主义中央集权加强;商品经济发展,市民阶层壮大;南方经济文化处于领先地位;雕版印刷技术更为成熟。

(2)时代背景:近代资产阶级革命与资本主义制度的确立为近代出版业的发展提供保障;启蒙思想解放运动的发展推动近代出版业的产生;工业革命的兴起促进书籍市场的扩大;教育普及、识字率提升,读者群体扩大带动出版业兴盛;城市化进程加速出版业的发展;小说等文学体裁的兴起,阅读群体扩大,有利于出版业发展。(回答4点)

(3)作用:保护与传承人类文明;提升国民的文化修养;推动科技与思想文化的传播;促进文明的交流与互鉴;推动人类教育文化事业的发展。(回答3点)

解析:(1)本题是特点、背景类材料解题思路题,时空是明朝时期。第一小问特点:由材料“:明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。明中叶之后书籍的印刷范围日益广泛,医书、日用便览、童蒙读本等日用参考书也都大量刻印出来,文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代。可得出出版内容涉及面广(从儒学经典、政府政令到日用参考用书和通俗读物):出版物数量、品种多,超越前代;由材料明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。”可得出出版业地域分布广泛,以南方为主:由材料明代的图书出版主要仍是雕版印刷,刻书事业的经营者仍像唐末五代以来一样,包括政府官刻和私人两种,私人又分私家刻书和书坊刻书。”可得出经营方式多元;以雕版印刷为主;由材料“书籍附图,到了明代更为盛行和精妙,书坊把精美的绘画当成吸引读者购买书籍的重要手段之一。”可得出讲求营销手段。

第二小问原因:由材料“明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。”及所学可得出八股取士,专制主义中央集权加强:由材料“文学书籍的出版数量之大,品种之多,超越前代”及所学可得出商品经济发展,市民阶层壮大;由材料明代刻书地点分布很广,最为著名的有福建建阳、南京、苏州。”及所学可得出南方经济文化处于领先地位;由材料“明代的图书出版主要仍是雕版印刷可得出雕版印刷技术更为成熟。

(2)本题是背景类材料解题思路题,时空是18世纪末到20世纪初的欧洲。由材料“大革命以前的法国,狄德罗(1713-1784)和达郎贝尔(1717-1783)的《百科全书》以其新颖观念和广泛传播冲破王政时期书业管理制度的藩篱,催生了近代出版业。”及所学可得出近代资产阶级革命与资本主义制度的确立为近代出版业的发展提供保障:启蒙思想解放运动的发展推动近代出版业的产生;由材料“在18世纪80年代初期,英国伦敦成了世界书籍之都;一年一度的盛大书市吸引全欧书商汇集在德国菜比锡。”及所学可得出工业革命的兴起促进书籍市场的扩大;由材料“出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民,大众文化于1860年至1880年之间在英国、法国和美国出现。"及所学可得出教育普及、识字率提升,读者群体扩大带动出版业兴盛:结合所学可得出城市化进程加速出版业的发展;小说等文学体裁的兴起,阅读群体扩大,有利于出版业发展。

(3)本题是影响类材料解题思路题,时空是古代至近代世界。由材料“明洪武年间,儒家经典及有关书籍成为当时出版物中的大宗。此外,政府的法令和记载典章制度的书籍也是当时最重要的出版物之一。“及所学可得出保护与传承人类文明:提升国民的文化修养;由材料“出版业借助欧洲大陆日益发展的工业化和扫盲教育的成果,将自己的影响扩展到几乎全体居民”及所学可得出推动科技与思想文化的传播;推动人类教育文化事业的发展;结合所学可得出促进文明的交流与互鉴。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享