10《往事依依》课件(共50张PPT)

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

10 往事依依

人教版七年级上册

第一课时

导入新课

在我们的人生旅程中,会留下一串串成长的足迹,每个人的生活经历不一样,有一些我们早就淡忘了,但有一些事我们却永远地刻在了脑子里,因为这些事情震撼过我们的心灵,或者给过我们深刻的启迪。

探究新知

文学常识

作者简介

1

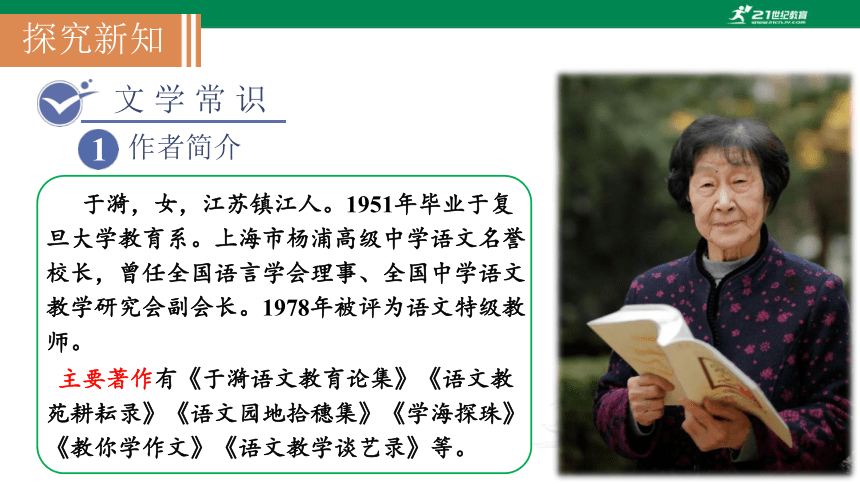

于漪,女,江苏镇江人。1951年毕业于复旦大学教育系。上海市杨浦高级中学语文名誉校长,曾任全国语言学会理事、全国中学语文教学研究会副会长。1978年被评为语文特级教师。

主要著作有《于漪语文教育论集》《语文教苑耕耘录》《语文园地拾穗集》《学海探珠》《教你学作文》《语文教学谈艺录》等。

背景链接

2

《往事依依》是作者应河南《中学生阅读》编辑部一再邀请而写的,刊登在《中学生阅读》(初中版)1999年第7期“追忆黄金时光”栏目上。文章题目显示了对美好往事的深深怀念之情。

生难字词

字音

1

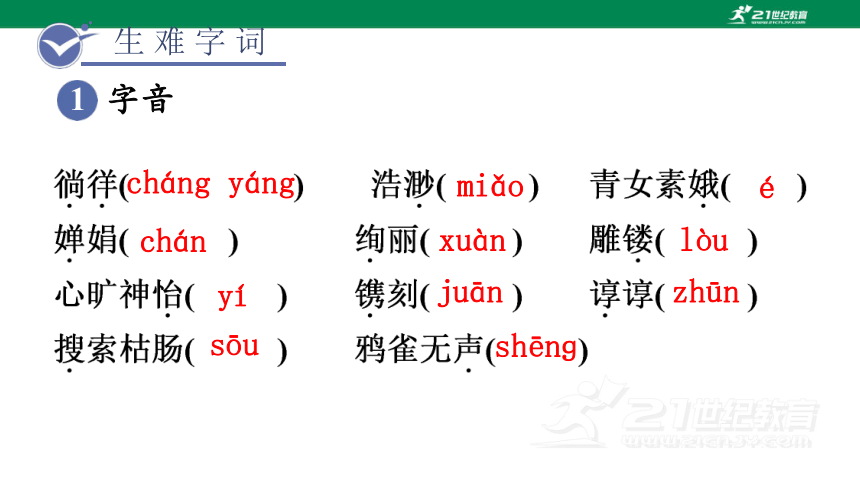

cháng yáng

miǎo

é

chán

xuàn

lòu

yí

juān

zhūn

sōu

shēnɡ

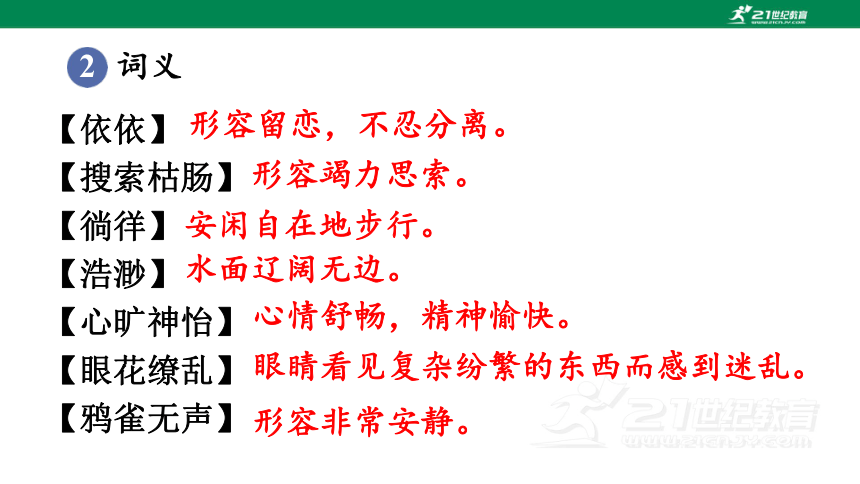

词义

2

【依依】

【搜索枯肠】

【徜徉】

【浩渺】

【心旷神怡】

【眼花缭乱】

【鸦雀无声】

形容留恋,不忍分离。

形容竭力思索。

安闲自在地步行。

水面辽阔无边。

心情舒畅,精神愉快。

眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

形容非常安静。

整体感知

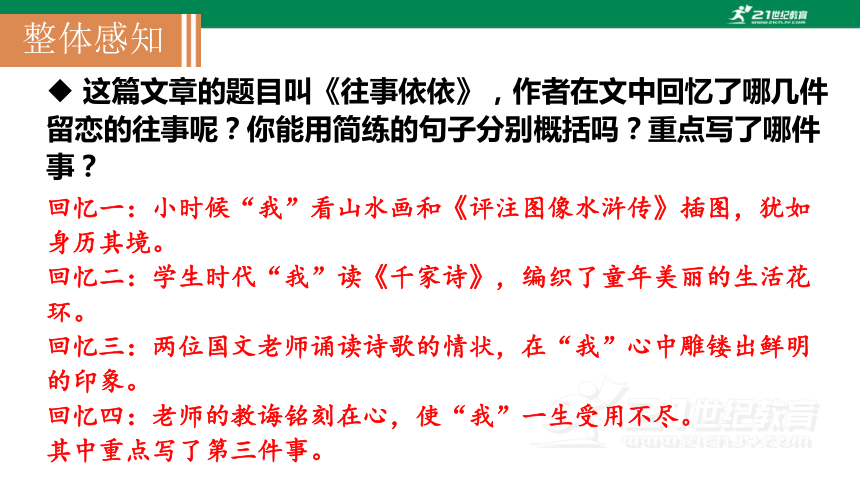

这篇文章的题目叫《往事依依》,作者在文中回忆了哪几件留恋的往事呢?你能用简练的句子分别概括吗?重点写了哪件事?

回忆一:小时候“我”看山水画和《评注图像水浒传》插图,犹如身历其境。

回忆二:学生时代“我”读《千家诗》,编织了童年美丽的生活花环。

回忆三:两位国文老师诵读诗歌的情状,在“我”心中雕镂出鲜明的印象。

回忆四:老师的教诲铭刻在心,使“我”一生受用不尽。

其中重点写了第三件事。

这几件事是怎么衔接在一起的?

事与事之间都用了承上启下的语言,使得文章非常紧凑而又自然。

合作探究

朗读课文,理清文章结构,划分文章层次。

第一部分(1):点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

第二部分(2—6):文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。

第三部分(7):结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

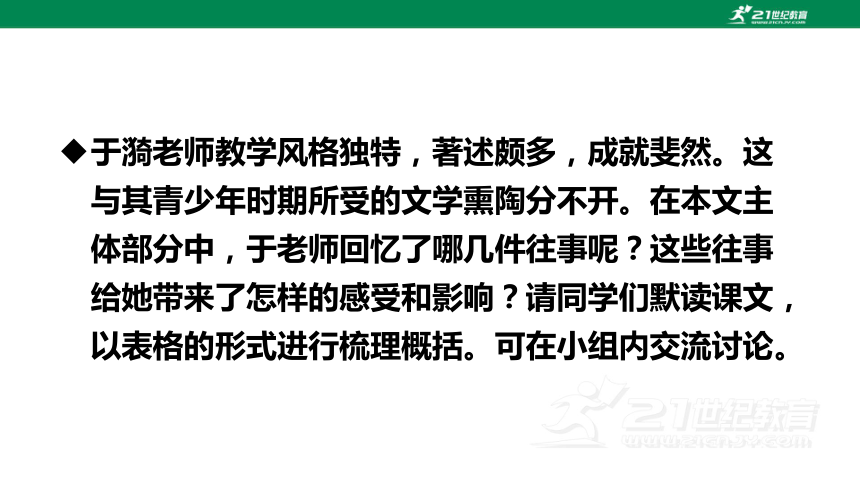

于漪老师教学风格独特,著述颇多,成就斐然。这与其青少年时期所受的文学熏陶分不开。在本文主体部分中,于老师回忆了哪几件往事呢?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请同学们默读课文,以表格的形式进行梳理概括。可在小组内交流讨论。

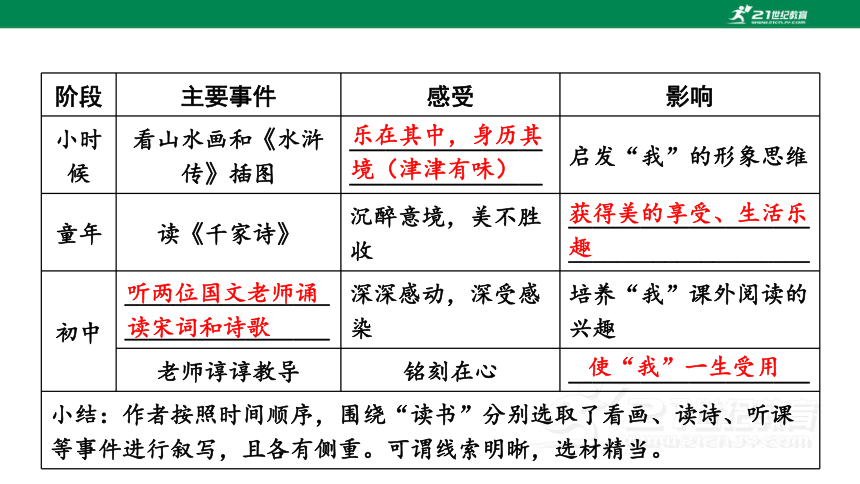

阶段 主要事件 感受 影响

小时候 看山水画和《水浒传》插图 ________________________________ 启发“我”的形象思维

童年 读《千家诗》 沉醉意境,美不胜收 ________________________________________

初中 __________________________________ 深深感动,深受感染 培养“我”课外阅读的兴趣

老师谆谆教导 铭刻在心 ____________________

小结:作者按照时间顺序,围绕“读书”分别选取了看画、读诗、听课等事件进行叙写,且各有侧重。可谓线索明晰,选材精当。 乐在其中,身历其境(津津有味)

获得美的享受、生活乐趣

听两位国文老师诵读宋词和诗歌

使“我”一生受用

布置作业

1.认真阅读课文,分析本文的写作特点。

2.复习课上的学习内容,整理听课笔记。

3.预习:第5~7段,圈点出你认为写的生动的地方。

10 往事依依

人教版七年级上册

第二课时

回顾课文

1.朗读课文。

2.回顾本文的主要内容及其结构。

探究分析

课文题目为什么定为“往事依依”?

有两个原因,一是课文内容要切合给中学生看这一主旨,二是作者的切身感受:初中求学生涯中的一些人和事常萦绕胸怀,十分留恋,故用“往事依依”为标题。“依依”一词,释为“形容留恋,不忍分离”,课文题目中是“萦绕胸怀,十分留恋”的意思。

首句“年华似流水”作为全文的开头,隐含了作者哪些细微的感情?

运用比喻的修辞手法,将年华比喻成流水,展现出时光接连不断的特点,表现出作者对年华逝去的不舍,及对美好童年的留恋、向往。

默读课文第2段,在默读过程中勾画出第2段“看画之乐”“赏画入迷”的词语。

百看不厌、凝视、徜徉、甚得其乐、乐在其中、身临其境、津津有味等。

品读课文

品读第4段。

一年之中,风光流转,阴晴雨雪,丽日蓝天,风云变幻,真是美不胜收。打开书往下念,四季风光就活生生地展现在眼前:

《春日》

(宋)朱熹

胜日寻芳泗水滨,

无边光景一时新。

等闲识得东风面,

万紫千红总是春。

这万紫千红的景象全是由春光点染而成的,人们从这万紫千红中认识了春天

《寒食》

(唐)韩翃

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

春天,长安城处处飘飞着落花

《山亭夏日》

(唐)高骈

绿树阴浓夏日长,

楼台倒影入池塘。

水晶帘动微风起,

满架蔷薇一院香。

夏季天长了,绿树枝叶茂盛,树阴非常浓密

《题张十一旅舍三咏·榴花》

(唐)韩愈

五月榴花照眼明,

枝间时见子初成。

可怜此地无车马,

颠倒青台落绛英。

月石榴花盛开,红艳如火,映入眼中,格外璀璨夺目

《霜月》

(唐)李商隐

初闻征雁已无蝉,

百尺楼高水接天。

青女素娥俱耐冷,

月中霜里斗婵娟。

霜神青女和月中嫦娥不怕寒冷,在寒月冷霜中争妍斗俏,比一比冰清玉洁的美好姿容

《雪梅》

(宋)卢钺

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香

作者在第2段写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

品读语言

作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉把焦山一带风景当做梁山泊背景,我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走投无路、狼狈逃窜的情景,犹如身历其境,真是津津有味。

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

读课文第3段,思考:第3段有什么作用呢?

第3段承上启下,概述读书给学生时代的生活带来很大的乐趣,引出对读《千家诗》的美好回忆。“编织我童年美丽的生活花环”与“让人看不上眼”形成鲜明对比,显示了石印本《千家诗》的魅力。

作者在写读诗往事的时候,先概述了家乡风物,然后引用了众多《千家诗》中的诗句,这是为什么?请同学们朗读第4段,思考并回答问题。

作者先多用四字短语或成语,简洁又生动形象地描绘了变化多端的自然美景,饱含作者热爱祖国、热爱家乡、热爱自然的情感,也交代了孕育《千家诗》中那些美妙的咏物诗的源头活水。

后又引用《千家诗》中歌咏祖国四季风光的优美诗句和描绘那五彩纷呈的世界的精妙词语,具体表现阅读《千家诗》带给“我”的美好感受和浓郁情趣,也使读者感受到自然的美丽和作者深厚的文学素养,还能感受到作者爱祖国、爱家乡、爱大自然的情怀。

再次朗读这些诗句,感受诗句的美好。请同学们互相分享一下课外积累的描述祖国风光、四季景物的诗句。

(1)横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

——苏轼《题西林壁》

(2)一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

——白居易《暮江吟》

(3)会当凌绝顶,一览众山小。 ——杜甫《望岳》

(4)大漠孤烟直,长河落日圆。 ——王维《使至塞上》

作者回忆了两位国文老师分别诵读辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》和田汉的《南归》的情境,感染了大家,也令作者难以忘怀。结合资料,请用原文回答这两位老师对作者的启发。

(1)诗词背景

《南乡子·登京口北固亭有怀》:作者晚年任镇江知府时,登北固亭极目远眺,只见滚滚长江,却难见中原故国,不禁心潮起伏,思绪万端。他从京口曾是三国东吴都城,想到当年孙权仅十九岁便统帅万军坐镇东南,多次战胜强敌的英雄业绩,对比眼前只图苟安的南宋小朝廷的昏庸无能,感慨系之,便写下了这首词。

《南归》:《南归》是田汉早期的一部浪漫主义话剧,作者运用浪漫的想象,童话般地描写了春姑娘和流浪诗人辛先生、青年农民李正明之间的男女感情,表现他们倦于现实人生的苦恼与美好憧憬的幻灭,悲叹理想、现实间的冲突。剧作弥漫着悲伤的气息,同时又交织着坚决的反抗。

(2)作者所处时代背景

生于1929年的于漪在炮火连天中辗转求学:先是以优异成绩考入江苏教育学院附属师范学校;一年后因学校调整,再考入省立淮安中学;读了一个学期,淮安中学搬迁,又考入刚刚复校的镇江中学。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

作者在写两位老师入情入理的讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

运用动作描写,写老师朗诵时摇晃的动作,生动地写出了老师朗诵时的沉浸、陶醉及对学生的影响。

老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

运用神态描写和正侧面描写相结合的方法,“凝注”从正面写出了老师教学时的专注神态,富有深情;学生的“鸦雀无声”“被深深感动了”从侧面表现出了国文老师的朗诵使学生身临其境。

结合文章内容,梳理这两位老师上课的异同点。说说这样安排是否重复,有何作用。

不同点 相同点

老师

所教内容

诵读课文的特点

学生们的感受

对“我”产生的影响

国文老师

代课国文老师

都是国文老师

宋词(古)

现代诗(今)

都是抒情诗词

把慷慨的感情融入身体动作

把深深的感情凝注在眼睛里

都采用诵读法,都深入人心

激发学生爱国之情

学生都被深深感动

学生都深受感染

从此喜欢读辛弃疾的词

对新文学更有兴趣

“我”都牢记了所讲内容,且由此培养了“我”课外阅读的兴趣

不重复。虽然都是写了两位国文老师入情入理讲课的情形,但所讲内容是一古一今,讲课情状也不同,对同学们和“我”的影响更不一样。这样写,充分展现了老师入情入理的讲课对学生开启心智、陶冶情感、培养兴趣所起的重要作用。

请结合之前的分析,从作者的依依往事中体会这种感情,并探寻她成长的源头。

(1)体会情感:

①看山水画:写神情专注、徜徉画中之乐,表现了热爱大自然之情。

②读《评注图像水浒传》:写浮想联翩、如历其境之乐,表现了好读书、善品味之趣。

③读《千家诗》:写吟诵诗句、沉醉诗境之乐,表现了爱国、爱美、爱生活之情。

④听国文老师上课:写聆听朗诵、深受感染之乐,表现了酷爱文学、关注时代的情思。

(2)作者成长的源头:

少年时代深受中华优秀文化的熏陶,深受优秀教师的影响,广泛阅读优秀的文学作品。

文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

最后一段在结构上有什么特点?要抓住哪些词语细细品味?

最后一段收束全文,首尾呼应,再次扣题,起到了深化主题的作用。要引导学生对“依依”“唤”“催”等词语细细品味。

作者为什么要回忆往事?能从文中找到答案吗?

忆“往事”的作用,用文中的话来回答“唤起我的青春激情,催我不断奋进”。

作者为什么要选择跟读书有关的几件往事来回忆呢?

因为这几件事给作者留下了深刻的印象。“依依”的含义是丰富的,这些与读书有关的“依依”往事,是作者成长的源泉——少年时代多读优秀的文学作品,接受优秀文化的熏陶。

探究思考

为什么作者说“多读书,读好书,能丰富知识,增添智慧,成为一个志趣高尚的人”?

阅读文学作品,是一种文化的积累,一种知识的积累,一种智慧的积累,一种情感的积累。大量地阅读优秀的文学作品,不仅能增长人的知识,也能丰富人的情感。

为什么作者回忆的这些往事都与读书(画)有关?这对我们青少年的成长有什么启迪?

作者回忆的是学生时代的生活,学生时代是读书学习的时代,回忆起来,当然离不开读书;读书,编织了“我”童年美丽生活的花环,开阔了“我”的眼界,开启了“我”的心智,给“我”美的享受和情感的熏陶,使“我”成为一个志趣的人。

于漪深情追溯了少年时代的“依依”往事,抒写了自己热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。希望同学们能向于老师学习,热爱自然,热爱读书,热爱文学,做一个志趣高尚的人。希望多年后的你们回忆起今天的依依往事时,依然会热爱语文。

课文总结

往事依依

历历在目记忆犹新

看图画——乐在其中,身历其境

读诗歌——沉醉意境,美不胜收

听讲课——入情入理,激发兴趣

聆教诲——铭刻在心,受用不尽

热爱自然、生活、祖国

多读书、读好书

课堂小结

布置作业

1.写出文中描写春夏秋冬的诗句。

2.读文·联想·造句。

那时读《水浒传》,会不知不觉把焦山一带风景当作梁山泊背景,我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走投无路、狼狈逃窜的情景,犹如身历其境,真是津津有味。

用“读……会不知不觉地……我似乎……犹如……”的句式造句。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

10 往事依依

人教版七年级上册

第一课时

导入新课

在我们的人生旅程中,会留下一串串成长的足迹,每个人的生活经历不一样,有一些我们早就淡忘了,但有一些事我们却永远地刻在了脑子里,因为这些事情震撼过我们的心灵,或者给过我们深刻的启迪。

探究新知

文学常识

作者简介

1

于漪,女,江苏镇江人。1951年毕业于复旦大学教育系。上海市杨浦高级中学语文名誉校长,曾任全国语言学会理事、全国中学语文教学研究会副会长。1978年被评为语文特级教师。

主要著作有《于漪语文教育论集》《语文教苑耕耘录》《语文园地拾穗集》《学海探珠》《教你学作文》《语文教学谈艺录》等。

背景链接

2

《往事依依》是作者应河南《中学生阅读》编辑部一再邀请而写的,刊登在《中学生阅读》(初中版)1999年第7期“追忆黄金时光”栏目上。文章题目显示了对美好往事的深深怀念之情。

生难字词

字音

1

cháng yáng

miǎo

é

chán

xuàn

lòu

yí

juān

zhūn

sōu

shēnɡ

词义

2

【依依】

【搜索枯肠】

【徜徉】

【浩渺】

【心旷神怡】

【眼花缭乱】

【鸦雀无声】

形容留恋,不忍分离。

形容竭力思索。

安闲自在地步行。

水面辽阔无边。

心情舒畅,精神愉快。

眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

形容非常安静。

整体感知

这篇文章的题目叫《往事依依》,作者在文中回忆了哪几件留恋的往事呢?你能用简练的句子分别概括吗?重点写了哪件事?

回忆一:小时候“我”看山水画和《评注图像水浒传》插图,犹如身历其境。

回忆二:学生时代“我”读《千家诗》,编织了童年美丽的生活花环。

回忆三:两位国文老师诵读诗歌的情状,在“我”心中雕镂出鲜明的印象。

回忆四:老师的教诲铭刻在心,使“我”一生受用不尽。

其中重点写了第三件事。

这几件事是怎么衔接在一起的?

事与事之间都用了承上启下的语言,使得文章非常紧凑而又自然。

合作探究

朗读课文,理清文章结构,划分文章层次。

第一部分(1):点题,简述对往事的两种截然不同的感受,引出下文对几件往事的回忆。

第二部分(2—6):文章的主体部分,深情回忆求学生涯中促成自己心智发展的、难以忘怀的一些人和事。

第三部分(7):结尾由事入理,回忆美好往事对“我”的激励作用,并呼应开头,再次点题。

于漪老师教学风格独特,著述颇多,成就斐然。这与其青少年时期所受的文学熏陶分不开。在本文主体部分中,于老师回忆了哪几件往事呢?这些往事给她带来了怎样的感受和影响?请同学们默读课文,以表格的形式进行梳理概括。可在小组内交流讨论。

阶段 主要事件 感受 影响

小时候 看山水画和《水浒传》插图 ________________________________ 启发“我”的形象思维

童年 读《千家诗》 沉醉意境,美不胜收 ________________________________________

初中 __________________________________ 深深感动,深受感染 培养“我”课外阅读的兴趣

老师谆谆教导 铭刻在心 ____________________

小结:作者按照时间顺序,围绕“读书”分别选取了看画、读诗、听课等事件进行叙写,且各有侧重。可谓线索明晰,选材精当。 乐在其中,身历其境(津津有味)

获得美的享受、生活乐趣

听两位国文老师诵读宋词和诗歌

使“我”一生受用

布置作业

1.认真阅读课文,分析本文的写作特点。

2.复习课上的学习内容,整理听课笔记。

3.预习:第5~7段,圈点出你认为写的生动的地方。

10 往事依依

人教版七年级上册

第二课时

回顾课文

1.朗读课文。

2.回顾本文的主要内容及其结构。

探究分析

课文题目为什么定为“往事依依”?

有两个原因,一是课文内容要切合给中学生看这一主旨,二是作者的切身感受:初中求学生涯中的一些人和事常萦绕胸怀,十分留恋,故用“往事依依”为标题。“依依”一词,释为“形容留恋,不忍分离”,课文题目中是“萦绕胸怀,十分留恋”的意思。

首句“年华似流水”作为全文的开头,隐含了作者哪些细微的感情?

运用比喻的修辞手法,将年华比喻成流水,展现出时光接连不断的特点,表现出作者对年华逝去的不舍,及对美好童年的留恋、向往。

默读课文第2段,在默读过程中勾画出第2段“看画之乐”“赏画入迷”的词语。

百看不厌、凝视、徜徉、甚得其乐、乐在其中、身临其境、津津有味等。

品读课文

品读第4段。

一年之中,风光流转,阴晴雨雪,丽日蓝天,风云变幻,真是美不胜收。打开书往下念,四季风光就活生生地展现在眼前:

《春日》

(宋)朱熹

胜日寻芳泗水滨,

无边光景一时新。

等闲识得东风面,

万紫千红总是春。

这万紫千红的景象全是由春光点染而成的,人们从这万紫千红中认识了春天

《寒食》

(唐)韩翃

春城无处不飞花,

寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,

轻烟散入五侯家。

春天,长安城处处飘飞着落花

《山亭夏日》

(唐)高骈

绿树阴浓夏日长,

楼台倒影入池塘。

水晶帘动微风起,

满架蔷薇一院香。

夏季天长了,绿树枝叶茂盛,树阴非常浓密

《题张十一旅舍三咏·榴花》

(唐)韩愈

五月榴花照眼明,

枝间时见子初成。

可怜此地无车马,

颠倒青台落绛英。

月石榴花盛开,红艳如火,映入眼中,格外璀璨夺目

《霜月》

(唐)李商隐

初闻征雁已无蝉,

百尺楼高水接天。

青女素娥俱耐冷,

月中霜里斗婵娟。

霜神青女和月中嫦娥不怕寒冷,在寒月冷霜中争妍斗俏,比一比冰清玉洁的美好姿容

《雪梅》

(宋)卢钺

梅雪争春未肯降,

骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,

雪却输梅一段香。

梅花须逊让雪花三分晶莹洁白,雪花却输给梅花一段清香

作者在第2段写了看图画,从艺术形象中受到了最初的文学熏陶。作者看了哪些景色?请同学们找出相关语句进行朗读,并赏析。

梁山雄伟险峻,水泊烟波浩渺,水面有无边无际的芦苇,山上有一排排大房子……

“雄伟险峻”“烟波浩渺”形象地写出了梁山的雄伟和水泊的广阔,描绘出一幅美丽的图画。

品读语言

作者运用的四字短语典雅凝练,引人遐想。作者又是怎样通过画中之景进行联想的呢?找出相关语句,并体会。

这一切,在我幼小的心灵里好像就是家乡长江边焦山一带。那时读《水浒传》,会不知不觉把焦山一带风景当做梁山泊背景,我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走投无路、狼狈逃窜的情景,犹如身历其境,真是津津有味。

作者将《水浒传》中的图景与家乡焦山一带进行联想,使自己如临其境。“好像就是”“不知不觉”“犹如身历其境”等语句形象地描绘出“我”借助眼前的景物解读梁山泊背景的读书趣事。

读课文第3段,思考:第3段有什么作用呢?

第3段承上启下,概述读书给学生时代的生活带来很大的乐趣,引出对读《千家诗》的美好回忆。“编织我童年美丽的生活花环”与“让人看不上眼”形成鲜明对比,显示了石印本《千家诗》的魅力。

作者在写读诗往事的时候,先概述了家乡风物,然后引用了众多《千家诗》中的诗句,这是为什么?请同学们朗读第4段,思考并回答问题。

作者先多用四字短语或成语,简洁又生动形象地描绘了变化多端的自然美景,饱含作者热爱祖国、热爱家乡、热爱自然的情感,也交代了孕育《千家诗》中那些美妙的咏物诗的源头活水。

后又引用《千家诗》中歌咏祖国四季风光的优美诗句和描绘那五彩纷呈的世界的精妙词语,具体表现阅读《千家诗》带给“我”的美好感受和浓郁情趣,也使读者感受到自然的美丽和作者深厚的文学素养,还能感受到作者爱祖国、爱家乡、爱大自然的情怀。

再次朗读这些诗句,感受诗句的美好。请同学们互相分享一下课外积累的描述祖国风光、四季景物的诗句。

(1)横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

——苏轼《题西林壁》

(2)一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

——白居易《暮江吟》

(3)会当凌绝顶,一览众山小。 ——杜甫《望岳》

(4)大漠孤烟直,长河落日圆。 ——王维《使至塞上》

作者回忆了两位国文老师分别诵读辛弃疾的《南乡子·登京口北固亭有怀》和田汉的《南归》的情境,感染了大家,也令作者难以忘怀。结合资料,请用原文回答这两位老师对作者的启发。

(1)诗词背景

《南乡子·登京口北固亭有怀》:作者晚年任镇江知府时,登北固亭极目远眺,只见滚滚长江,却难见中原故国,不禁心潮起伏,思绪万端。他从京口曾是三国东吴都城,想到当年孙权仅十九岁便统帅万军坐镇东南,多次战胜强敌的英雄业绩,对比眼前只图苟安的南宋小朝廷的昏庸无能,感慨系之,便写下了这首词。

《南归》:《南归》是田汉早期的一部浪漫主义话剧,作者运用浪漫的想象,童话般地描写了春姑娘和流浪诗人辛先生、青年农民李正明之间的男女感情,表现他们倦于现实人生的苦恼与美好憧憬的幻灭,悲叹理想、现实间的冲突。剧作弥漫着悲伤的气息,同时又交织着坚决的反抗。

(2)作者所处时代背景

生于1929年的于漪在炮火连天中辗转求学:先是以优异成绩考入江苏教育学院附属师范学校;一年后因学校调整,再考入省立淮安中学;读了一个学期,淮安中学搬迁,又考入刚刚复校的镇江中学。

此后,我对新文学更有兴趣,读了许多有名的中外小说,开阔了眼界,使自己的心与时代更加贴近了。

作者在写两位老师入情入理的讲课时,运用了多种描写方法,请结合具体语句进行赏析。

老师朗诵时头与肩膀左右摇摆着,真是悲歌慷慨,我们这些做学生的,爱国情怀油然而生。

运用动作描写,写老师朗诵时摇晃的动作,生动地写出了老师朗诵时的沉浸、陶醉及对学生的影响。

老师朗诵着,进入了角色,那深深感动的神情凝注在眼睛里。这种感情传染了整个教室,一堂鸦雀无声,大家都被深深感动了。

运用神态描写和正侧面描写相结合的方法,“凝注”从正面写出了老师教学时的专注神态,富有深情;学生的“鸦雀无声”“被深深感动了”从侧面表现出了国文老师的朗诵使学生身临其境。

结合文章内容,梳理这两位老师上课的异同点。说说这样安排是否重复,有何作用。

不同点 相同点

老师

所教内容

诵读课文的特点

学生们的感受

对“我”产生的影响

国文老师

代课国文老师

都是国文老师

宋词(古)

现代诗(今)

都是抒情诗词

把慷慨的感情融入身体动作

把深深的感情凝注在眼睛里

都采用诵读法,都深入人心

激发学生爱国之情

学生都被深深感动

学生都深受感染

从此喜欢读辛弃疾的词

对新文学更有兴趣

“我”都牢记了所讲内容,且由此培养了“我”课外阅读的兴趣

不重复。虽然都是写了两位国文老师入情入理讲课的情形,但所讲内容是一古一今,讲课情状也不同,对同学们和“我”的影响更不一样。这样写,充分展现了老师入情入理的讲课对学生开启心智、陶冶情感、培养兴趣所起的重要作用。

请结合之前的分析,从作者的依依往事中体会这种感情,并探寻她成长的源头。

(1)体会情感:

①看山水画:写神情专注、徜徉画中之乐,表现了热爱大自然之情。

②读《评注图像水浒传》:写浮想联翩、如历其境之乐,表现了好读书、善品味之趣。

③读《千家诗》:写吟诵诗句、沉醉诗境之乐,表现了爱国、爱美、爱生活之情。

④听国文老师上课:写聆听朗诵、深受感染之乐,表现了酷爱文学、关注时代的情思。

(2)作者成长的源头:

少年时代深受中华优秀文化的熏陶,深受优秀教师的影响,广泛阅读优秀的文学作品。

文章结尾“金色的回忆”一语包含着作者怎样的情感?

①“金色的回忆”一语包含着“我”对这些往事深深的留恋之情;

②这些往事对“我”的成长意义重大,也将在今后不断催“我”奋进,是“我”十分珍贵的记忆,因而,“金色的回忆”一语也包含着“我”对这些往事的珍视之情。

最后一段在结构上有什么特点?要抓住哪些词语细细品味?

最后一段收束全文,首尾呼应,再次扣题,起到了深化主题的作用。要引导学生对“依依”“唤”“催”等词语细细品味。

作者为什么要回忆往事?能从文中找到答案吗?

忆“往事”的作用,用文中的话来回答“唤起我的青春激情,催我不断奋进”。

作者为什么要选择跟读书有关的几件往事来回忆呢?

因为这几件事给作者留下了深刻的印象。“依依”的含义是丰富的,这些与读书有关的“依依”往事,是作者成长的源泉——少年时代多读优秀的文学作品,接受优秀文化的熏陶。

探究思考

为什么作者说“多读书,读好书,能丰富知识,增添智慧,成为一个志趣高尚的人”?

阅读文学作品,是一种文化的积累,一种知识的积累,一种智慧的积累,一种情感的积累。大量地阅读优秀的文学作品,不仅能增长人的知识,也能丰富人的情感。

为什么作者回忆的这些往事都与读书(画)有关?这对我们青少年的成长有什么启迪?

作者回忆的是学生时代的生活,学生时代是读书学习的时代,回忆起来,当然离不开读书;读书,编织了“我”童年美丽生活的花环,开阔了“我”的眼界,开启了“我”的心智,给“我”美的享受和情感的熏陶,使“我”成为一个志趣的人。

于漪深情追溯了少年时代的“依依”往事,抒写了自己热爱自然、热爱生活、热爱祖国的深情,告诉青少年要多读书,读好书,明做人之理,做一个志趣高尚的人。希望同学们能向于老师学习,热爱自然,热爱读书,热爱文学,做一个志趣高尚的人。希望多年后的你们回忆起今天的依依往事时,依然会热爱语文。

课文总结

往事依依

历历在目记忆犹新

看图画——乐在其中,身历其境

读诗歌——沉醉意境,美不胜收

听讲课——入情入理,激发兴趣

聆教诲——铭刻在心,受用不尽

热爱自然、生活、祖国

多读书、读好书

课堂小结

布置作业

1.写出文中描写春夏秋冬的诗句。

2.读文·联想·造句。

那时读《水浒传》,会不知不觉把焦山一带风景当作梁山泊背景,我似乎目睹何涛、黄安率领的官军在茫茫荡荡的焦山下,在芦苇水港中走投无路、狼狈逃窜的情景,犹如身历其境,真是津津有味。

用“读……会不知不觉地……我似乎……犹如……”的句式造句。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首