第八单元 词语积累与词语解释 课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

词语积累与词语解释

高中语文必修上册第八单元

说话写文章离不开词语。如同盖房子需要砖石一样,词和短语就是语言表达的“砖石”。我们要做生活中的有心人,平时多读多记,积累尽可能丰富的词语,形成自己的词语库。词语库充实了,才有选择的余地,才能更好地发挥语言的表现力。积累是为了运用,要让词语库中的词语“活”起来,就要准确理解词语的含义,能对词语进行比较、辨析,并根据表达的需要,恰当地选择和使用。

单元导语

本单元围绕词语积累与词语解释开展学习活动。要了解汉语词语的特点,通过多种方式积累词语;学习辨析词义的方法,把握词义变化的规律,认识古今汉语的联系和差异:结合词义特点,探究语言表达中词语选择的艺术,提高理解和运用词语的能力。

单元导语

把握古今词义的联系和区别

“骐骥一跃,不能十步”

十步到底有多远?

热身

“步”是中国旧制长度单位,三百步为一里,一步等于五尺。古人的一步大约为1.3米。

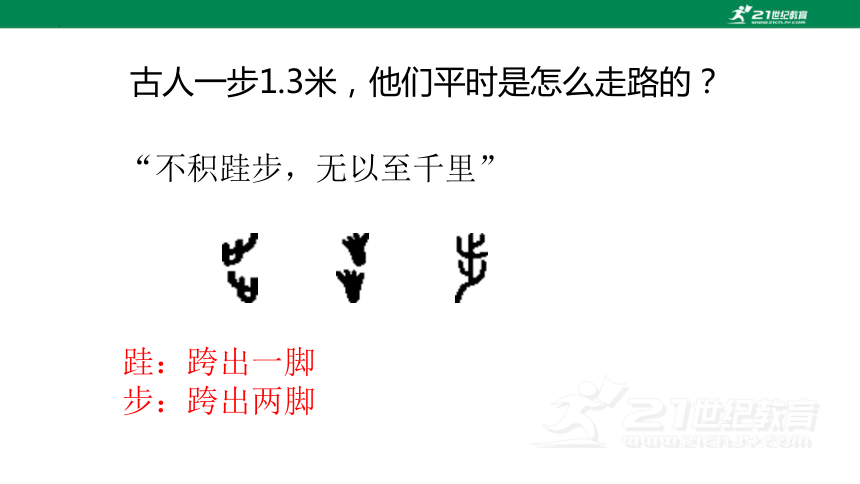

古人一步1.3米,他们平时是怎么走路的?

“不积跬步,无以至千里”

跬:跨出一脚

步:跨出两脚

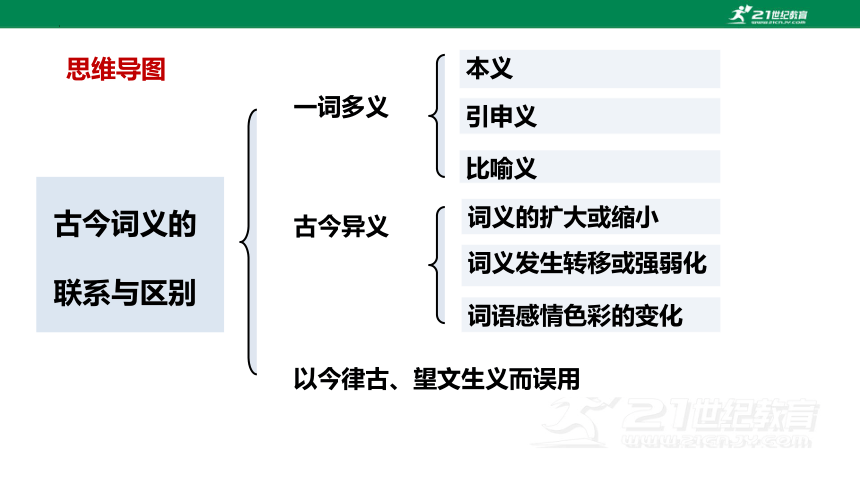

古今词义的

联系与区别

一词多义

古今异义

以今律古、望文生义而误用

本义

引申义

比喻义

词义的扩大或缩小

词义发生转移或强弱化

词语感彩的变化

思维导图

要理解古今词义的联系和区别,首先要知道词的本义,然后才能在此基础上去考察词义的演变。

古代汉语,一个字就是一个词。

(少数例外)

词的本义=字的本义

本义

汉字表意的方式:

象形

指事

会意

形声

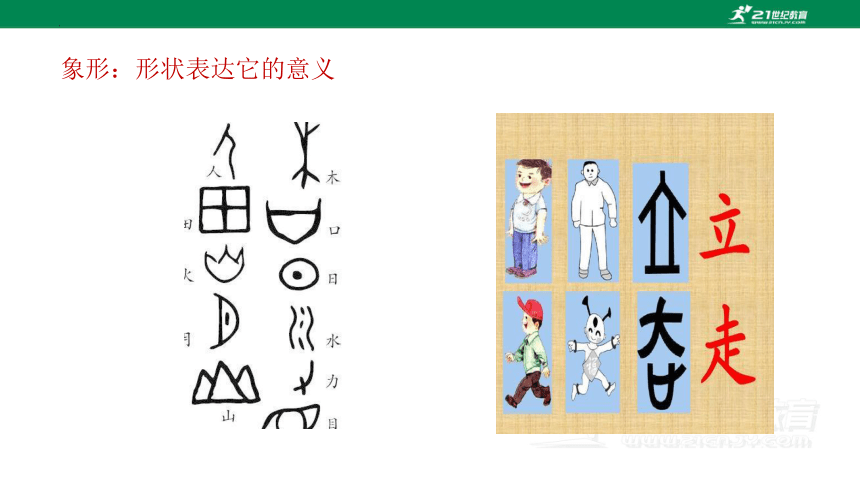

象形:形状表达它的意义

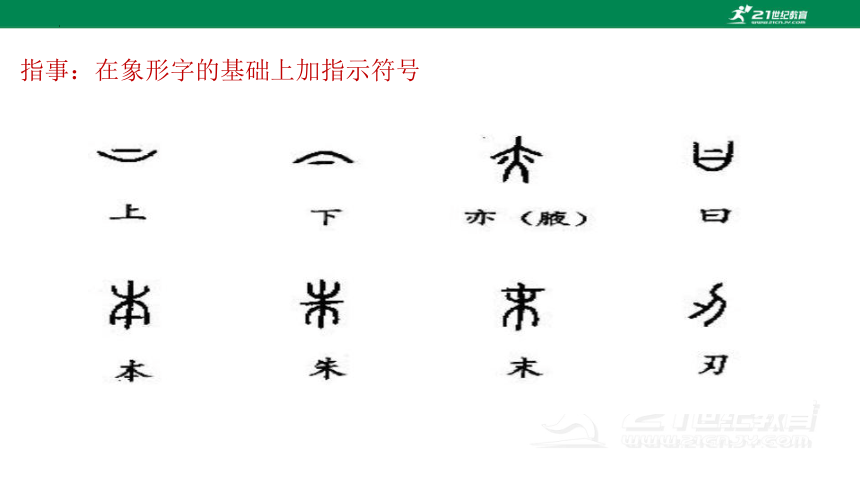

指事:在象形字的基础上加指示符号

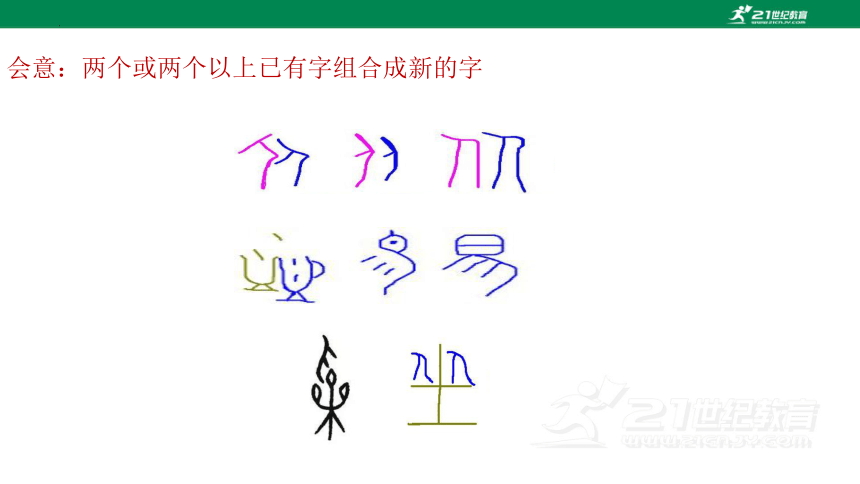

会意:两个或两个以上已有字组合成新的字

形声字:是在象形字、指事字、会意字的基础上形成的

形声字占到汉字总数的80%,形旁是用来表意的,声旁是用来表音的,我们可以通过这个字的形旁来推断它的本义和引申义。

例如:

禾——和农作物有关

隹——和鸟雀有关

阝—— 阜旁简写,土山或地名

贝——与钱财有关

歹——与死亡有关

戈——与兵器有关(殳 )

彳——与路口、行走有关

页——与头脸有关

月——与肉有关

引申义

在古代汉语中。大多数词的义项都不只一个,少则两三个,多则数十个。本义只有一个,其余都是引申义。

引申义:在词的本义的基础上派生出来的意义。

朝

日刚出而月未落,日月同时照着草。

本义:早晨

拜见、朝见

朝廷

朝代

兵

本义:作战用的武器 士兵 军队 战争 战术

朝

朝服衣冠,窥镜

余朝京师,生以乡人子谒余

既而以吴民之乱请于朝

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

兵

斩木为兵,揭竿为旗

今臣将兵三十余万

厉兵秣马

不战而屈人之兵

兵旱相乘,天下大屈

早晨

朝见

朝廷

朝代

兵器

士兵

兵器

士兵

战争

绝

断——断绝、隔绝、阻断

消失停止

尽头、极点

短

横渡、横穿

独一无二

信

诚实、守信

相信、信任

信使

信物—凭证、凭据

音讯、消息

确实、实在

任凭、随意

一词多义

海

大洋靠近陆地的部分

大的

比喻连成一大片的很多同类事物

卑鄙(感彩发生变化)

今义:品质恶劣 古义:卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦词

博学(词义发生转移)

今义:学问广博精深 古义:广泛地学习

从而(词义发生转移)

今义:连词 古义:从,跟随;而,而且

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈

君子博学而日参省乎己

其闻道也固先乎吾,吾从而师之

非常(词性发生转移)

今义:很,大(副词) 古义:①意外事故(名词)②不同寻常的(形容词)

备他盗之出入与非常也

世之奇伟、瑰怪、非常之观

古今异义

乖(感彩变化)

今义:形容人听话乖巧 古义:偏执,不驯顺,贬义词

绝境(词义发生转移)

今义:没有出路的境地 古义:与外界隔绝之地

可以(词义发生转移)

今义:能够 古义:可,可以;以,凭,靠

行为偏僻性乖张

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

温故而知新,可以为师矣

风流(感彩发生变化)

今义:生活浪漫放荡;男女关系不正当

古义:①杰出、英俊②繁华的景象,流风余韵

大江东去,浪淘尽,千古风流人物

风流总被雨打风吹去

妻子(词义缩小)

今义:爱人(女方) 古义:妻子和子女

学者(词义缩小)

今义:有专门学问的人 古义:求学的人,读书人

作文(词义发生转移)

今义:语文课里写文章的练习 古义:写文章。

率妻子邑人来此绝境,不复出焉

古之学者必有师

属予作文以记之

所以(词义发生转移)

今义:表示因果关系的关联词 古义:①用来,靠它来。②表原因的虚词

师者,所以传道受业解惑也风流人物

臣所以去亲戚而事君者

课本示例

菜 宫 睡 河 瓦 臭 禽 汤 走 去 走狗 丈夫

钩心斗角 闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

扩大 菜、睡、河、瓦

缩小 宫、臭、禽

转移 汤、走、去、舅姑、丈夫、钩心斗角

感彩 走狗、闭门造车、粉墨登场、道貌岸然

望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为

否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其

项背”。常误解成赶不上或比不上。

叹为观止:好到了极点,常误用为贬义词用。

明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被

误用为“不能刊载的言论”。

不足为训: 不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

以古律今,望文生义

长袖善舞:袖子长,有利于起舞。原指有所依靠,事情就容易成功。后形容有财势会耍

手腕的人,善于钻营,会走门路。不能误解成能歌善舞,表演水平高。

犯而不校:犯:触犯;校:计较。受到别人的触犯或无礼也不计较。不能误解成违犯

不改正。

莘莘学子:应是“众多的学子”。 在“莘莘学子”前加了“一大批”“许多”,或者

是在“莘莘学子”后面加上了个“们”“一位”“每一个”等。

炙手可热:字面意思是手一接近就感到很热,使人接近不得,引申比喻为一些人权势

很大,气焰嚣张。不能形容一切“吃香”的事物。

登堂入室:原指登上厅堂,步入内室。后来人们比喻为学问或技艺由浅入深,循序渐

进,终至高深境界。其主语应当是人而不应该是物,也不能将“登堂入室”

当作很具体的一种动作,从而误解为“从大厅进入内室”。

七月流火:不是指七月份的天气热得像流火,而是指天气日渐转凉。

阑珊:共有五种含义。一是表示“衰减、消沉”,如“诗兴渐阑珊”“意兴阑珊”, 意思是说没有什么诗兴了,兴致不高了。二是形容灯光“暗淡、零落”,如辛弃疾《青玉案.元夕》中写道:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”三是表示“残、将尽”,如“春意阑珊”,意思指春天渐去渐远。四是指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”,表达的意思是字迹凌乱。五是指“困窘、艰难”,如“近况阑珊”,意思指现在的情况不好,处境困难。不能将“阑珊”解释为:表示灯火通明、兴致很高。

凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”,或者在后面加

个“归来”。

滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

焉:不能一味地当做句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如三人行,必有我师焉。

焉:在其中。

今齐地方千里

未尝不叹息痛恨于桓、灵也

问今是何世,乃不知有汉,

无论魏晋

古义,土地方圆(两个词)。今义, 泛指空间的一部分;民间;地区(一个词)。

古义,感到痛心,遗憾(是两词,非一词)。今义,对某人或某事物厌恶痛恨,深切的憎恨(一个词)。

古义,更不用说。

今义,连词,不管,不论。假设条件关系的连词,表示条件不同而结果不变。

因为长句,歌以赠之

不赞一词

古义,因此作,读音为yīn wéi(是两词,非一词)。今义,表示原因或理由,是一个汉语词语,读音为yīn wèi。

原指文章写得很好,别人不能再添一句话;后也比喻一言不发。望文生义,误用为“不称赞一句话”。

课本示例

词义的辨析和词语的使用

一、准确理解词义,把握词语的用法

1.理解词义,把握词语的用法,首先要结合语境。

我们可以从名家作品的修改中得到启发。如:鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》中的一段修改。

“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,首时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。”

请分析作者这样修改的好处。

答案:

“脊梁”词义范围更具体,背脊的范围过大,相比于“背脊”,它的语体色彩更富有童趣,更符合文章整体情感的表达。

“窍”的意思是窟窿,特指眼耳口鼻的孔。文章要表达的意思实际是斑蝥“放屁”,因此,从“后窍”里喷出烟雾显然要比从“后身”更形象、准确。

“一股”是用来形容名词“烟雾”的,而“一阵”是用来修饰前面的动词“喷出”的。在这里,鲁迅先生是想通过对动作的刻画将斑蝥“放屁”的情景生动地描绘出来,所以换成修饰“喷”这个动作的“一阵”比修饰“烟雾”这个事物的“一股”更好些。另外斑蝥放出的“烟雾”不可能马上消失,肯定会在空气中弥漫一段时间。比起“一股”来,“一阵”含有一段时间的意思,因此用“一阵”更准确。

2.正确使用词语还要注意词语与其他词语的搭配

例如:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

——史铁生《我与地坛》

通常的说法是“古殿檐头的琉璃剥蚀了”,作者突破常规,写成了“剥蚀了古殿檐头的琉璃”。动词“剥蚀”的运用有两个特点,它虽是动词,但通常情况下,它后面不跟宾语。“颓圮”“散落”也属此类。“淡褪了门壁上炫耀的朱红”一句,按一般的语言习惯说法应是:门壁上朱红的油漆淡褪了。

另在“朱红”前面又用拟人手法,“炫耀”二字,对描写地坛的面貌、沧桑变化、破败相确实是恰到好处。拟人手法很生动,同时对作者的精神状态起到了很好的烘托作用。

在此段中,作者让这几个动词都带上了宾语。如按常规写成“琉璃剥蚀了”,“琉璃”成为主语,是被说明的对象,本文让“琉璃”作宾语,成为被处置的对象,“剥蚀”作谓语,强调了是怎样处置的,这样写,突出了荒园的剥蚀状、淡褪状、坍圮状、散落状。历经沧桑的地坛变得荒凉破败,这正与作者落魄的精神状态相吻合。

二、体会词语的感彩

汉语中不少词语带有感彩,即便是中性词,在具体的语境中也常带有褒贬色彩。词语的感彩一般有两种情况,一是表现文中人物的感情;二是表达作者的感情倾向。

在特定的语境下,词语的感彩也会发生转化,表达出更为复杂的情感。

例如:但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。——鲁迅《拿来主义》

分析:“染污”“孱头”“昏蛋”“废物”,都是带有非常鲜明的贬义色彩的词语,直接表露出鲁迅对这三类人的漠视和愤怒。

一些中性词,在上下文语境中也带上了感彩,如“徘徊”“勃然大怒”“羡慕”“蹩”等,这些词活画出三类人的动作和心理,透露出强烈的讽刺意味。

还有一些原是褒义的词语,其感彩在特定语境中也发生了转换,比如,“欣欣然”,本是表现喜悦之情的褒义词,而“欣欣然地蹩进”却带有强烈的讽刺、漠视意味。这个“蹩”决不能换成“走”和“踱”:“走”缺乏形象感,过于平淡;“踱”过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的形象不协调;“蹩”,是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱和猥琐,再加上“欣欣然”,活画出“废物”见到鸦片情急、贪馋、丑态百出的样子。

1.褒词贬用

褒词贬用,往往与反语联系在一起,含有强烈的讽刺意义,增强了表达效果。

如:“胡老方才这一巴掌打得亲切。”

“亲切”一词本义是褒义的赞美之情。而《范进中举》中的胡老平时在范进面前是耀武扬威、毫无顾忌的,范进中举后,他却胆战心惊起来,所以,乡人们说胡老这一巴掌打得“亲切”意在讽刺他已经在讨好范进了,进一步讽刺了胡屠户这种趋炎附势的嘴脸,语境义由褒义变成贬义。

2.贬词褒用

贬词褒用,用本来含贬义的词语表达赞美、喜爱等感情。

如:“大家忘了他的聪明,给他起了个雅号,叫傻二哥!说他‘傻灵傻灵’的。”

“傻”本是贬义词,指“头脑糊涂,不明事理”或“死板,不知变通”。在文中指“为人老实,不自私,不取巧”用作褒义词,赞扬了傻二哥老实聪明,热心助人,不自私自利的高贵品质。

三、把握词语的语体色彩

有些词语常用于特定的语体中,带有鲜明的语体色彩。词语的语体色彩主要分为口语色彩和书面语色彩两大类。口头语体用词通俗易懂,生动活泼,平易朴素;书面语体用词庄重典雅,讲究分寸。语体色彩表明,不同的词适用于社会交际的不同范围,适用于不同的文体。通常情况下,具有某种语体色彩的词语要用于相应的语体,以求得风格的协调一致。

如果不注意词语的语体色彩,用得不合适,就会使人感到很不协调。

如:在古代,有个秀才去买柴,他对卖柴的人说:“荷薪者过来!”卖柴的是个粗人,没读过书,听不懂“荷薪者”(担柴的人)三个字,但他听懂了“过来”两个字,于是把柴担到了秀才面前。秀才又问他:“其价如何 ”卖柴的人也听不太懂这句话,但他听懂了“价”这个字,于是就告诉秀才价钱。秀才接着说:“外实而内虚,烟多而焰少,请损之。”意思是说木柴的外表是干的,里面是湿的,燃烧时会浓烟多,火焰少,请减些价钱吧!这一次,卖柴的人彻底听不懂秀才在说什么,只好担着柴走了。

小试牛刀:

比较下列各组句子中的红色词语,从语体色彩的角度选出表达更得体的一项,并说明理由。

(1)①起伏的青色群山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的薄暮中。

②起伏的青色群山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

(彭荆风)《驿路梨花》

(2)①“什么 北京 ”我益发困惑不解了。

②“什么 北京 ”我越发困惑不解了。(峻青《秋色赋》)

句子中的“薄暮”和“益发”等带有文言色彩,是书面语,在现代散文中,结合上下文,改成“暮色”和“越发”更通俗和谐。

高考链接:下面是某校一则启事初稿的片段,其中有五处不合书面语体的要求,请找出并作修改。

我校学生宿舍下水道时常堵住。后勤处认真调查了原因,发现管子陈旧,需要换掉。学校打算7月15日开始施工。施工期间正遇上暑假,为安全起见,请全体学生暑假期间不要在校住宿。望大家配合。

①“堵住”改为“堵塞”;

②“管子”改为“管道”;

③“换掉”改为“更换”;

④“打算”改为“计划”;

⑤“正遇上”改为“正值”。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

词语积累与词语解释

高中语文必修上册第八单元

说话写文章离不开词语。如同盖房子需要砖石一样,词和短语就是语言表达的“砖石”。我们要做生活中的有心人,平时多读多记,积累尽可能丰富的词语,形成自己的词语库。词语库充实了,才有选择的余地,才能更好地发挥语言的表现力。积累是为了运用,要让词语库中的词语“活”起来,就要准确理解词语的含义,能对词语进行比较、辨析,并根据表达的需要,恰当地选择和使用。

单元导语

本单元围绕词语积累与词语解释开展学习活动。要了解汉语词语的特点,通过多种方式积累词语;学习辨析词义的方法,把握词义变化的规律,认识古今汉语的联系和差异:结合词义特点,探究语言表达中词语选择的艺术,提高理解和运用词语的能力。

单元导语

把握古今词义的联系和区别

“骐骥一跃,不能十步”

十步到底有多远?

热身

“步”是中国旧制长度单位,三百步为一里,一步等于五尺。古人的一步大约为1.3米。

古人一步1.3米,他们平时是怎么走路的?

“不积跬步,无以至千里”

跬:跨出一脚

步:跨出两脚

古今词义的

联系与区别

一词多义

古今异义

以今律古、望文生义而误用

本义

引申义

比喻义

词义的扩大或缩小

词义发生转移或强弱化

词语感彩的变化

思维导图

要理解古今词义的联系和区别,首先要知道词的本义,然后才能在此基础上去考察词义的演变。

古代汉语,一个字就是一个词。

(少数例外)

词的本义=字的本义

本义

汉字表意的方式:

象形

指事

会意

形声

象形:形状表达它的意义

指事:在象形字的基础上加指示符号

会意:两个或两个以上已有字组合成新的字

形声字:是在象形字、指事字、会意字的基础上形成的

形声字占到汉字总数的80%,形旁是用来表意的,声旁是用来表音的,我们可以通过这个字的形旁来推断它的本义和引申义。

例如:

禾——和农作物有关

隹——和鸟雀有关

阝—— 阜旁简写,土山或地名

贝——与钱财有关

歹——与死亡有关

戈——与兵器有关(殳 )

彳——与路口、行走有关

页——与头脸有关

月——与肉有关

引申义

在古代汉语中。大多数词的义项都不只一个,少则两三个,多则数十个。本义只有一个,其余都是引申义。

引申义:在词的本义的基础上派生出来的意义。

朝

日刚出而月未落,日月同时照着草。

本义:早晨

拜见、朝见

朝廷

朝代

兵

本义:作战用的武器 士兵 军队 战争 战术

朝

朝服衣冠,窥镜

余朝京师,生以乡人子谒余

既而以吴民之乱请于朝

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心

兵

斩木为兵,揭竿为旗

今臣将兵三十余万

厉兵秣马

不战而屈人之兵

兵旱相乘,天下大屈

早晨

朝见

朝廷

朝代

兵器

士兵

兵器

士兵

战争

绝

断——断绝、隔绝、阻断

消失停止

尽头、极点

短

横渡、横穿

独一无二

信

诚实、守信

相信、信任

信使

信物—凭证、凭据

音讯、消息

确实、实在

任凭、随意

一词多义

海

大洋靠近陆地的部分

大的

比喻连成一大片的很多同类事物

卑鄙(感彩发生变化)

今义:品质恶劣 古义:卑,指出身低微;鄙,见识浅薄,常用作谦词

博学(词义发生转移)

今义:学问广博精深 古义:广泛地学习

从而(词义发生转移)

今义:连词 古义:从,跟随;而,而且

先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈

君子博学而日参省乎己

其闻道也固先乎吾,吾从而师之

非常(词性发生转移)

今义:很,大(副词) 古义:①意外事故(名词)②不同寻常的(形容词)

备他盗之出入与非常也

世之奇伟、瑰怪、非常之观

古今异义

乖(感彩变化)

今义:形容人听话乖巧 古义:偏执,不驯顺,贬义词

绝境(词义发生转移)

今义:没有出路的境地 古义:与外界隔绝之地

可以(词义发生转移)

今义:能够 古义:可,可以;以,凭,靠

行为偏僻性乖张

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

温故而知新,可以为师矣

风流(感彩发生变化)

今义:生活浪漫放荡;男女关系不正当

古义:①杰出、英俊②繁华的景象,流风余韵

大江东去,浪淘尽,千古风流人物

风流总被雨打风吹去

妻子(词义缩小)

今义:爱人(女方) 古义:妻子和子女

学者(词义缩小)

今义:有专门学问的人 古义:求学的人,读书人

作文(词义发生转移)

今义:语文课里写文章的练习 古义:写文章。

率妻子邑人来此绝境,不复出焉

古之学者必有师

属予作文以记之

所以(词义发生转移)

今义:表示因果关系的关联词 古义:①用来,靠它来。②表原因的虚词

师者,所以传道受业解惑也风流人物

臣所以去亲戚而事君者

课本示例

菜 宫 睡 河 瓦 臭 禽 汤 走 去 走狗 丈夫

钩心斗角 闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

扩大 菜、睡、河、瓦

缩小 宫、臭、禽

转移 汤、走、去、舅姑、丈夫、钩心斗角

感彩 走狗、闭门造车、粉墨登场、道貌岸然

望其项背:还可以看得见别人的颈项和脊背,表示赶得上或比得上。这个词一般多用为

否定意义的句子,如“不能望其项背”“难以望其项背”“非……所能望其

项背”。常误解成赶不上或比不上。

叹为观止:好到了极点,常误用为贬义词用。

明日黄花:比喻为过时的事物,但总被写成“昨日黄花”。

不刊之论:指不能被删改的文字,还被引申为“不可改动或不可磨灭的言论”。常被

误用为“不能刊载的言论”。

不足为训: 不能当作典范或法则。不能误解成“不足以成为教训”。

以古律今,望文生义

长袖善舞:袖子长,有利于起舞。原指有所依靠,事情就容易成功。后形容有财势会耍

手腕的人,善于钻营,会走门路。不能误解成能歌善舞,表演水平高。

犯而不校:犯:触犯;校:计较。受到别人的触犯或无礼也不计较。不能误解成违犯

不改正。

莘莘学子:应是“众多的学子”。 在“莘莘学子”前加了“一大批”“许多”,或者

是在“莘莘学子”后面加上了个“们”“一位”“每一个”等。

炙手可热:字面意思是手一接近就感到很热,使人接近不得,引申比喻为一些人权势

很大,气焰嚣张。不能形容一切“吃香”的事物。

登堂入室:原指登上厅堂,步入内室。后来人们比喻为学问或技艺由浅入深,循序渐

进,终至高深境界。其主语应当是人而不应该是物,也不能将“登堂入室”

当作很具体的一种动作,从而误解为“从大厅进入内室”。

七月流火:不是指七月份的天气热得像流火,而是指天气日渐转凉。

阑珊:共有五种含义。一是表示“衰减、消沉”,如“诗兴渐阑珊”“意兴阑珊”, 意思是说没有什么诗兴了,兴致不高了。二是形容灯光“暗淡、零落”,如辛弃疾《青玉案.元夕》中写道:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”三是表示“残、将尽”,如“春意阑珊”,意思指春天渐去渐远。四是指“凌乱、歪斜”,如“字阑珊,模糊断续”,表达的意思是字迹凌乱。五是指“困窘、艰难”,如“近况阑珊”,意思指现在的情况不好,处境困难。不能将“阑珊”解释为:表示灯火通明、兴致很高。

凯旋:是“胜利归来”的意思,不能画蛇添足,在前面加上“胜利”,或者在后面加

个“归来”。

滥觞:比喻事物的起源、发端。这是最常见的一种。

焉:不能一味地当做句末语气助词来翻译,有时可能是兼词。如三人行,必有我师焉。

焉:在其中。

今齐地方千里

未尝不叹息痛恨于桓、灵也

问今是何世,乃不知有汉,

无论魏晋

古义,土地方圆(两个词)。今义, 泛指空间的一部分;民间;地区(一个词)。

古义,感到痛心,遗憾(是两词,非一词)。今义,对某人或某事物厌恶痛恨,深切的憎恨(一个词)。

古义,更不用说。

今义,连词,不管,不论。假设条件关系的连词,表示条件不同而结果不变。

因为长句,歌以赠之

不赞一词

古义,因此作,读音为yīn wéi(是两词,非一词)。今义,表示原因或理由,是一个汉语词语,读音为yīn wèi。

原指文章写得很好,别人不能再添一句话;后也比喻一言不发。望文生义,误用为“不称赞一句话”。

课本示例

词义的辨析和词语的使用

一、准确理解词义,把握词语的用法

1.理解词义,把握词语的用法,首先要结合语境。

我们可以从名家作品的修改中得到启发。如:鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》中的一段修改。

“油蛉在这里低唱,蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来,首时会遇见蜈蚣;还有斑蝥,倘若用手指按住它的脊梁(原稿:背脊),便会拍的一声,从后窍(原稿:后身)喷出一阵(原稿:一股)烟雾。”

请分析作者这样修改的好处。

答案:

“脊梁”词义范围更具体,背脊的范围过大,相比于“背脊”,它的语体色彩更富有童趣,更符合文章整体情感的表达。

“窍”的意思是窟窿,特指眼耳口鼻的孔。文章要表达的意思实际是斑蝥“放屁”,因此,从“后窍”里喷出烟雾显然要比从“后身”更形象、准确。

“一股”是用来形容名词“烟雾”的,而“一阵”是用来修饰前面的动词“喷出”的。在这里,鲁迅先生是想通过对动作的刻画将斑蝥“放屁”的情景生动地描绘出来,所以换成修饰“喷”这个动作的“一阵”比修饰“烟雾”这个事物的“一股”更好些。另外斑蝥放出的“烟雾”不可能马上消失,肯定会在空气中弥漫一段时间。比起“一股”来,“一阵”含有一段时间的意思,因此用“一阵”更准确。

2.正确使用词语还要注意词语与其他词语的搭配

例如:

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙,又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

——史铁生《我与地坛》

通常的说法是“古殿檐头的琉璃剥蚀了”,作者突破常规,写成了“剥蚀了古殿檐头的琉璃”。动词“剥蚀”的运用有两个特点,它虽是动词,但通常情况下,它后面不跟宾语。“颓圮”“散落”也属此类。“淡褪了门壁上炫耀的朱红”一句,按一般的语言习惯说法应是:门壁上朱红的油漆淡褪了。

另在“朱红”前面又用拟人手法,“炫耀”二字,对描写地坛的面貌、沧桑变化、破败相确实是恰到好处。拟人手法很生动,同时对作者的精神状态起到了很好的烘托作用。

在此段中,作者让这几个动词都带上了宾语。如按常规写成“琉璃剥蚀了”,“琉璃”成为主语,是被说明的对象,本文让“琉璃”作宾语,成为被处置的对象,“剥蚀”作谓语,强调了是怎样处置的,这样写,突出了荒园的剥蚀状、淡褪状、坍圮状、散落状。历经沧桑的地坛变得荒凉破败,这正与作者落魄的精神状态相吻合。

二、体会词语的感彩

汉语中不少词语带有感彩,即便是中性词,在具体的语境中也常带有褒贬色彩。词语的感彩一般有两种情况,一是表现文中人物的感情;二是表达作者的感情倾向。

在特定的语境下,词语的感彩也会发生转化,表达出更为复杂的情感。

例如:但是,如果反对这宅子的旧主人,怕给他的东西染污了,徘徊不敢走进门,是孱头;勃然大怒,放一把火烧光,算是保存自己的清白,则是昏蛋。不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。——鲁迅《拿来主义》

分析:“染污”“孱头”“昏蛋”“废物”,都是带有非常鲜明的贬义色彩的词语,直接表露出鲁迅对这三类人的漠视和愤怒。

一些中性词,在上下文语境中也带上了感彩,如“徘徊”“勃然大怒”“羡慕”“蹩”等,这些词活画出三类人的动作和心理,透露出强烈的讽刺意味。

还有一些原是褒义的词语,其感彩在特定语境中也发生了转换,比如,“欣欣然”,本是表现喜悦之情的褒义词,而“欣欣然地蹩进”却带有强烈的讽刺、漠视意味。这个“蹩”决不能换成“走”和“踱”:“走”缺乏形象感,过于平淡;“踱”过于从容不迫,闲适自得,与“废物”的形象不协调;“蹩”,是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱和猥琐,再加上“欣欣然”,活画出“废物”见到鸦片情急、贪馋、丑态百出的样子。

1.褒词贬用

褒词贬用,往往与反语联系在一起,含有强烈的讽刺意义,增强了表达效果。

如:“胡老方才这一巴掌打得亲切。”

“亲切”一词本义是褒义的赞美之情。而《范进中举》中的胡老平时在范进面前是耀武扬威、毫无顾忌的,范进中举后,他却胆战心惊起来,所以,乡人们说胡老这一巴掌打得“亲切”意在讽刺他已经在讨好范进了,进一步讽刺了胡屠户这种趋炎附势的嘴脸,语境义由褒义变成贬义。

2.贬词褒用

贬词褒用,用本来含贬义的词语表达赞美、喜爱等感情。

如:“大家忘了他的聪明,给他起了个雅号,叫傻二哥!说他‘傻灵傻灵’的。”

“傻”本是贬义词,指“头脑糊涂,不明事理”或“死板,不知变通”。在文中指“为人老实,不自私,不取巧”用作褒义词,赞扬了傻二哥老实聪明,热心助人,不自私自利的高贵品质。

三、把握词语的语体色彩

有些词语常用于特定的语体中,带有鲜明的语体色彩。词语的语体色彩主要分为口语色彩和书面语色彩两大类。口头语体用词通俗易懂,生动活泼,平易朴素;书面语体用词庄重典雅,讲究分寸。语体色彩表明,不同的词适用于社会交际的不同范围,适用于不同的文体。通常情况下,具有某种语体色彩的词语要用于相应的语体,以求得风格的协调一致。

如果不注意词语的语体色彩,用得不合适,就会使人感到很不协调。

如:在古代,有个秀才去买柴,他对卖柴的人说:“荷薪者过来!”卖柴的是个粗人,没读过书,听不懂“荷薪者”(担柴的人)三个字,但他听懂了“过来”两个字,于是把柴担到了秀才面前。秀才又问他:“其价如何 ”卖柴的人也听不太懂这句话,但他听懂了“价”这个字,于是就告诉秀才价钱。秀才接着说:“外实而内虚,烟多而焰少,请损之。”意思是说木柴的外表是干的,里面是湿的,燃烧时会浓烟多,火焰少,请减些价钱吧!这一次,卖柴的人彻底听不懂秀才在说什么,只好担着柴走了。

小试牛刀:

比较下列各组句子中的红色词语,从语体色彩的角度选出表达更得体的一项,并说明理由。

(1)①起伏的青色群山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的薄暮中。

②起伏的青色群山一座挨一座,延伸到远方,消失在迷茫的暮色中。

(彭荆风)《驿路梨花》

(2)①“什么 北京 ”我益发困惑不解了。

②“什么 北京 ”我越发困惑不解了。(峻青《秋色赋》)

句子中的“薄暮”和“益发”等带有文言色彩,是书面语,在现代散文中,结合上下文,改成“暮色”和“越发”更通俗和谐。

高考链接:下面是某校一则启事初稿的片段,其中有五处不合书面语体的要求,请找出并作修改。

我校学生宿舍下水道时常堵住。后勤处认真调查了原因,发现管子陈旧,需要换掉。学校打算7月15日开始施工。施工期间正遇上暑假,为安全起见,请全体学生暑假期间不要在校住宿。望大家配合。

①“堵住”改为“堵塞”;

②“管子”改为“管道”;

③“换掉”改为“更换”;

④“打算”改为“计划”;

⑤“正遇上”改为“正值”。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读