(8)遗传的分子基础(含解析)——高考生物学一轮复习大题过关练

文档属性

| 名称 | (8)遗传的分子基础(含解析)——高考生物学一轮复习大题过关练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 362.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-10-25 20:59:08 | ||

图片预览

文档简介

(8)遗传的分子基础——高考生物学一轮复习大题过关练

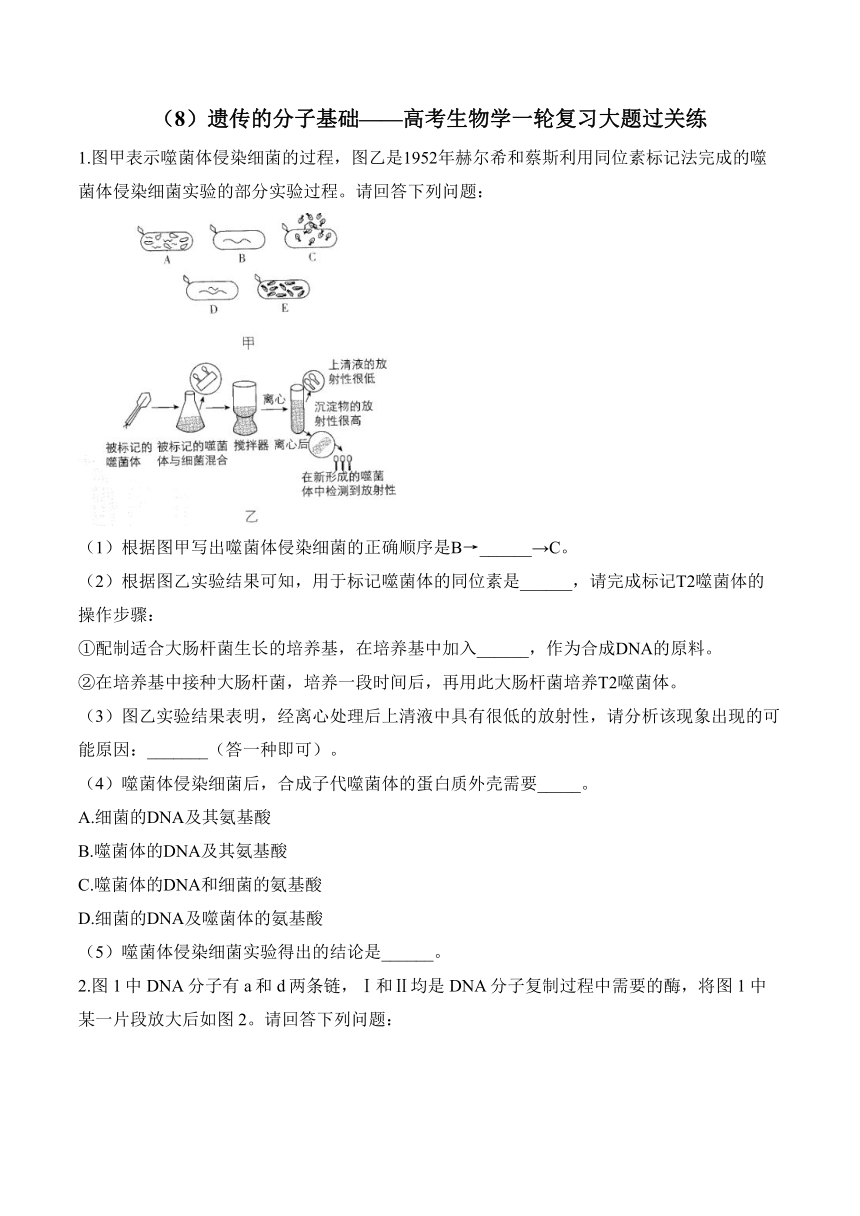

1.图甲表示噬菌体侵染细菌的过程,图乙是1952年赫尔希和蔡斯利用同位素标记法完成的噬菌体侵染细菌实验的部分实验过程。请回答下列问题:

(1)根据图甲写出噬菌体侵染细菌的正确顺序是B→______→C。

(2)根据图乙实验结果可知,用于标记噬菌体的同位素是______,请完成标记T2噬菌体的操作步骤:

①配制适合大肠杆菌生长的培养基,在培养基中加入______,作为合成DNA的原料。

②在培养基中接种大肠杆菌,培养一段时间后,再用此大肠杆菌培养T2噬菌体。

(3)图乙实验结果表明,经离心处理后上清液中具有很低的放射性,请分析该现象出现的可能原因:_______(答一种即可)。

(4)噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体的蛋白质外壳需要_____。

A.细菌的DNA及其氨基酸

B.噬菌体的DNA及其氨基酸

C.噬菌体的DNA和细菌的氨基酸

D.细菌的DNA及噬菌体的氨基酸

(5)噬菌体侵染细菌实验得出的结论是______。

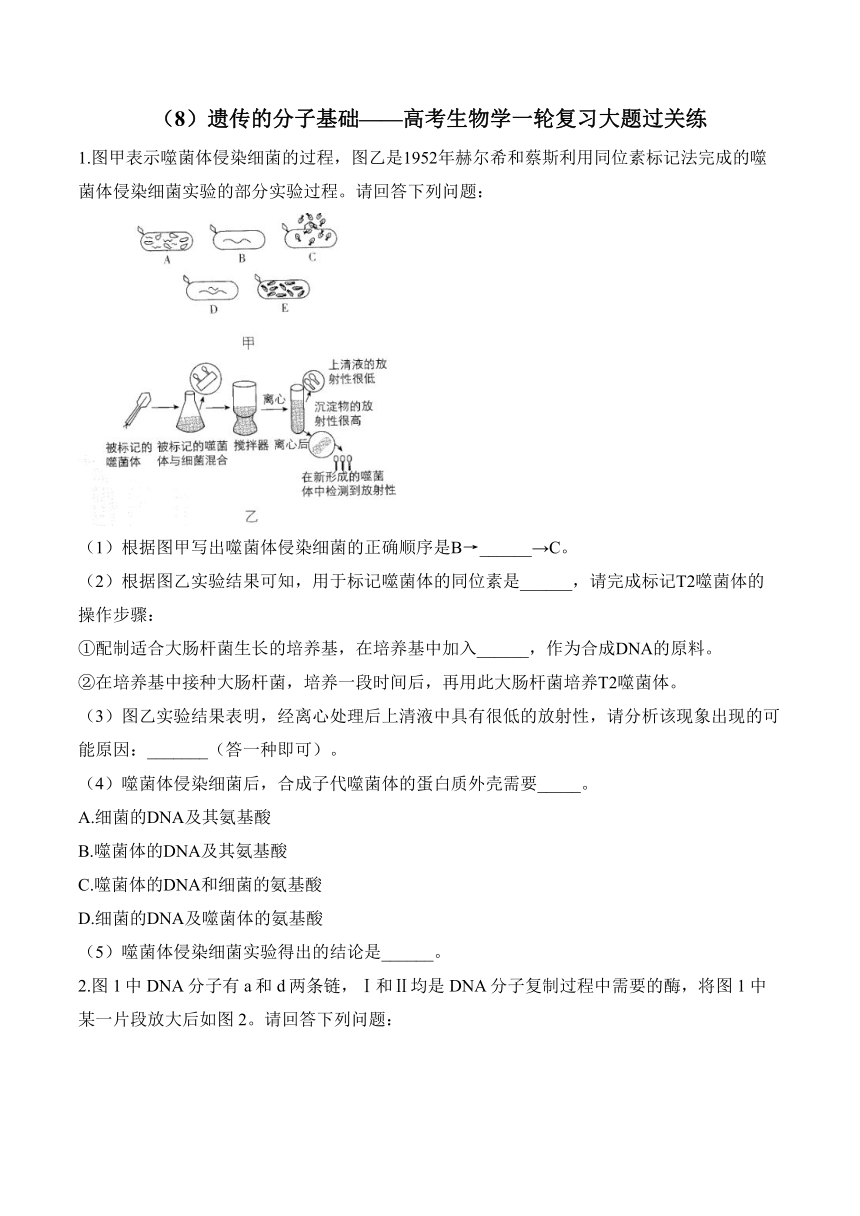

2.图1中DNA分子有a和d两条链,Ⅰ和Ⅱ均是DNA分子复制过程中需要的酶,将图1中某一片段放大后如图2。请回答下列问题:

(1)从图1可看出DNA复制的过程是_____,Ⅰ是____酶,Ⅱ是____酶。

(2)图2中,DNA分子的基本骨架由____(填序号)交替连接而成,该DNA片段中左侧单链的上端是____(填“3'”或“5'”)端。

(3)图2中④名称是_____,一条脱氧核苷酸链上相邻的碱基A和T之间通过_____连接。

(4)该过程发生的时间为______。

(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的_____为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。

(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,A+T占60%,则该DNA分子复制4次,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是_____。

(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,则最终获得的子代DNA分子中,两条链都含15N的占_____。

3.科学家推测DNA可能有如图A所示的三种复制方式。1958年,美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔用同位素标记技术和离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程:在氮源为14NH4Cl的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N/14N-DNA(对照);在氮源为15NH4Cl的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA均为15N/15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14NH4Cl的培养基上,再连续繁殖两代(子代Ⅰ和子代Ⅱ)后,离心得到图B所示的结果。请依据上述材料回答问题:

(1)DNA复制的意义是____________________。

(2)与对照相比,如果子代Ⅰ离心后能分辨出轻和重两条密度带,则说明DNA分子的复制方式是________。如果子代Ⅰ离心后只有1条中等密度带,则可以排除DNA分子以________的方式进行复制。如果子代Ⅰ离心后只有1条中等密度带,再继续做子代Ⅱ的DNA密度鉴定:①若子代Ⅱ离心后________,则可以确定DNA分子的复制方式是半保留复制。②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以推测DNA分子的复制方式是________。

(3)根据图B所示结果可推知DNA分子的复制方式是______________。

4.图1是胰岛素基因控制合成胰岛素的示意图,图2是图1中过程②的局部放大。请据图回答下列问题:

(1)图1中过程①的名称是_____,过程②所需的原料是_____。

(2)图1中核糖体在mRNA上的移动方向是_____(填“从左向右”或“从右向左”),该mRNA上结合了3个核糖体,这3个核糖体上最终合成的三条肽链结构_____(填“相同”或“不相同”)。

(3)图2中苏氨酸的密码子是_____,当密码子中某个碱基改变时,可能并不改变对应的氨基酸,这种现象称作密码子的简并。密码子的简并对生物体的生存发展有什么意义?_____。

(4)某人欲通过从肝脏提取RNA然后再逆转录获取人的胰岛素基因,可总是不成功。试分析原因:_____。

(5)图1中一个mRNA上相继结合多个核糖体的意义是_____。

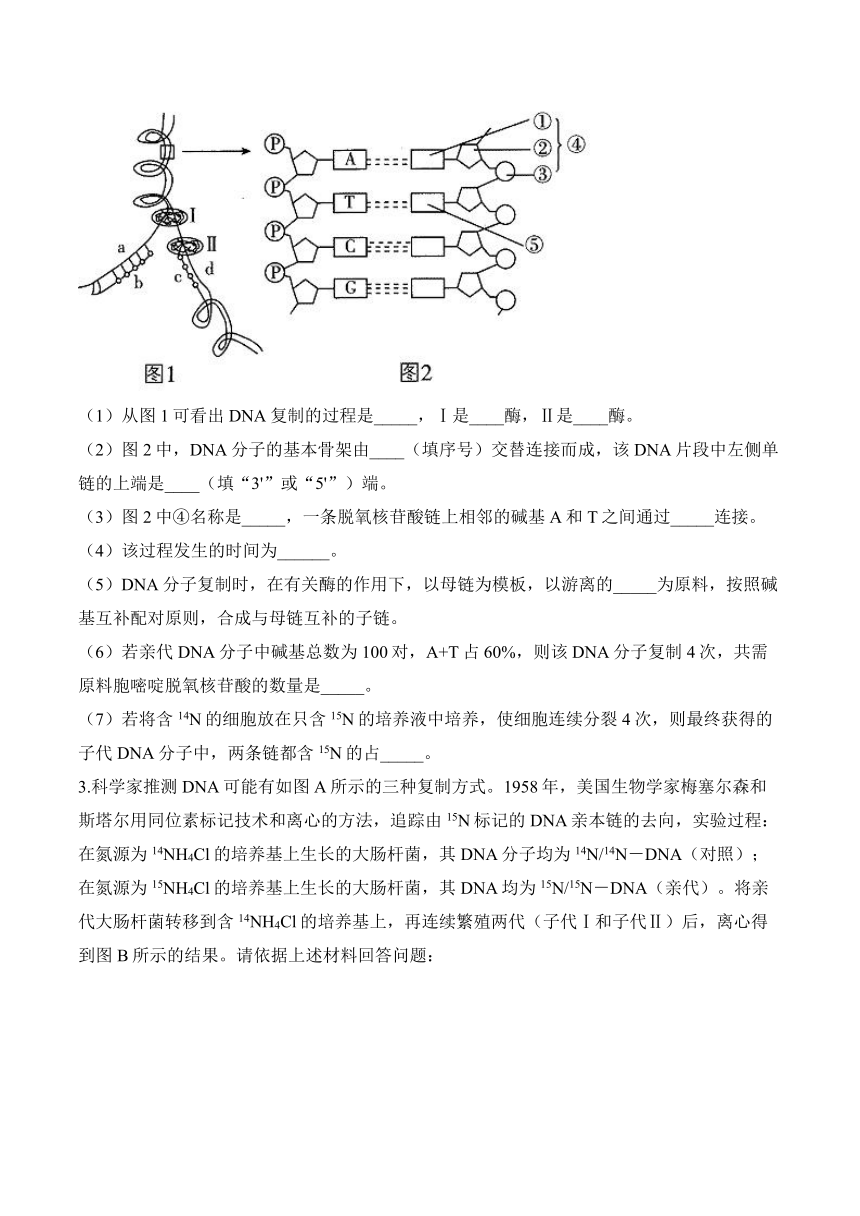

5.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码子后开始翻译(如下图所示)。请回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是__________________,铁蛋白基因中决定“”的模板链碱基序列为________________________________________________________。

(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了______________________________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免________________对细胞的毒性影响,又可以减少___________________________。

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是________________。

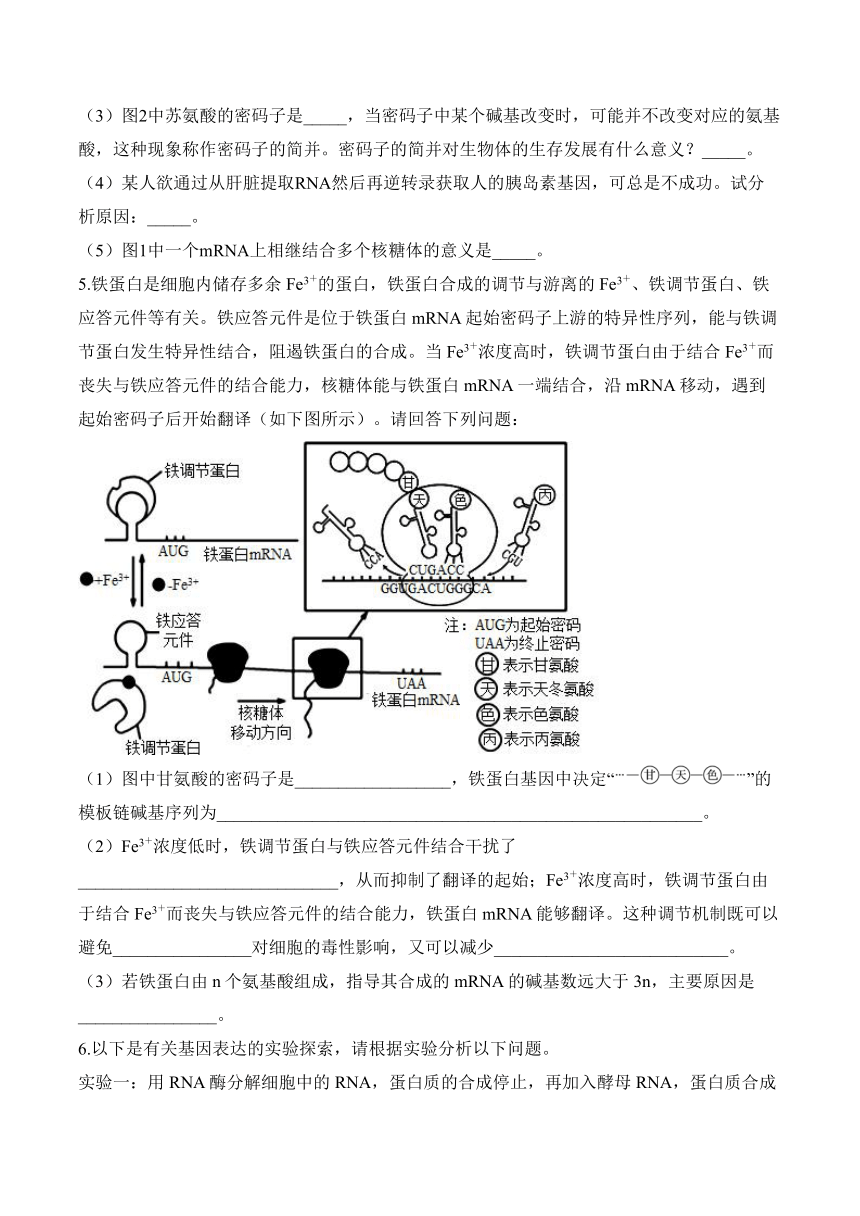

6.以下是有关基因表达的实验探索,请根据实验分析以下问题。

实验一:用RNA酶分解细胞中的RNA,蛋白质的合成停止,再加入酵母RNA,蛋白质合成有所恢复。

实验二:用红绿色染料分别标记DNA和新合成的RNA,发现绿色总是先出现在红色存在的部位。

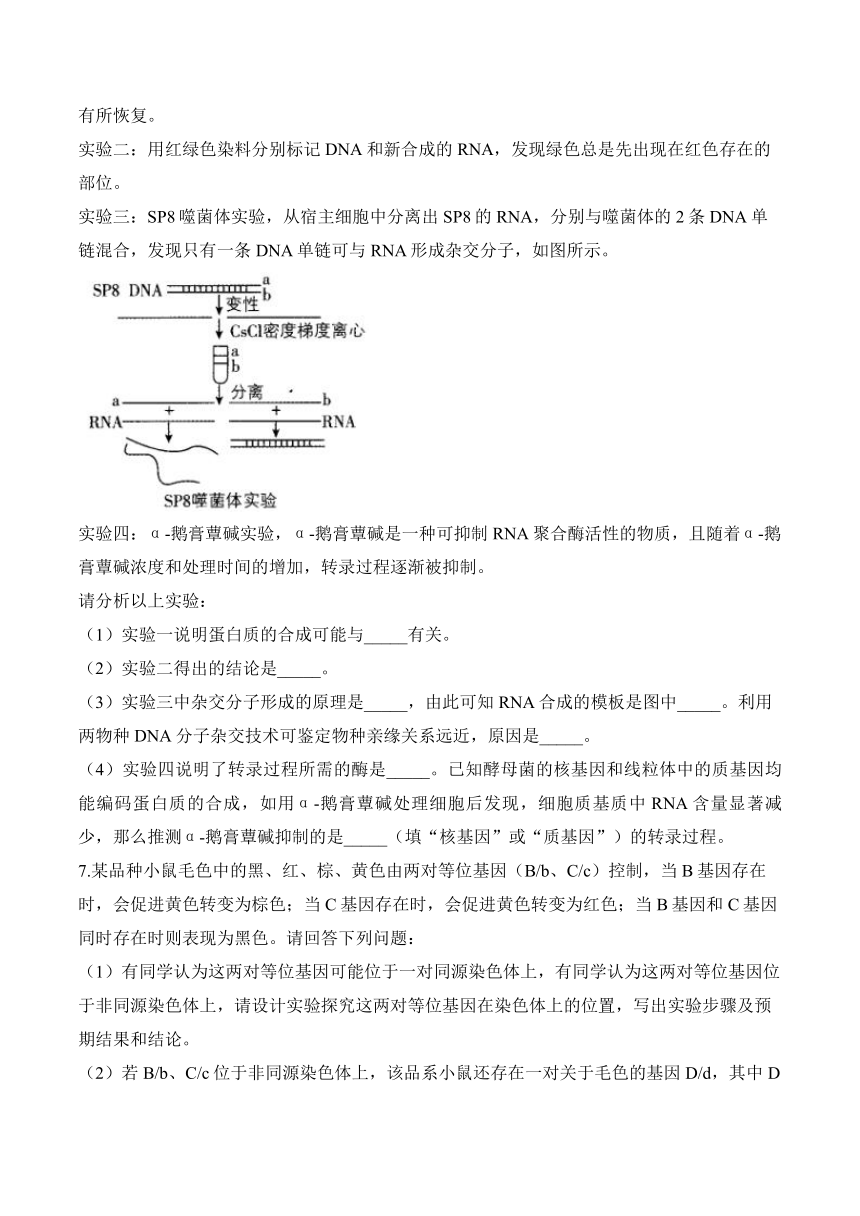

实验三:SP8噬菌体实验,从宿主细胞中分离出SP8的RNA,分别与噬菌体的2条DNA单链混合,发现只有一条DNA单链可与RNA形成杂交分子,如图所示。

实验四:α-鹅膏蕈碱实验,α-鹅膏蕈碱是一种可抑制RNA聚合酶活性的物质,且随着α-鹅膏蕈碱浓度和处理时间的增加,转录过程逐渐被抑制。

请分析以上实验:

(1)实验一说明蛋白质的合成可能与_____有关。

(2)实验二得出的结论是_____。

(3)实验三中杂交分子形成的原理是_____,由此可知RNA合成的模板是图中_____。利用两物种DNA分子杂交技术可鉴定物种亲缘关系远近,原因是_____。

(4)实验四说明了转录过程所需的酶是_____。已知酵母菌的核基因和线粒体中的质基因均能编码蛋白质的合成,如用α-鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,那么推测α-鹅膏蕈碱抑制的是_____(填“核基因”或“质基因”)的转录过程。

7.某品种小鼠毛色中的黑、红、棕、黄色由两对等位基因(B/b、C/c)控制,当B基因存在时,会促进黄色转变为棕色;当C基因存在时,会促进黄色转变为红色;当B基因和C基因同时存在时则表现为黑色。请回答下列问题:

(1)有同学认为这两对等位基因可能位于一对同源染色体上,有同学认为这两对等位基因位于非同源染色体上,请设计实验探究这两对等位基因在染色体上的位置,写出实验步骤及预期结果和结论。

(2)若B/b、C/c位于非同源染色体上,该品系小鼠还存在一对关于毛色的基因D/d,其中D基因可以控制色素颗粒前体合成。某同学用某黑色小鼠与某白色小鼠进行杂交实验,F1中小鼠基因型一样且表现为黑色,F1与亲本中白色小鼠杂交,子代中有黑、红、棕、黄、白5种颜色的小鼠。若让F1个体自由交配,子代个体表现型及比例是_____。

(3)另一品系的小鼠毛色由一对等位基因Avy和a决定,Avy控制毛色为黄色,a控制毛色为黑色。但让纯种黄色小鼠和纯种黑色小鼠的杂交后代在不同环境中生长,其表现型会出现差异,产生黄、黄棕、棕、黑色小鼠。研究发现,在Avy基因存在4个可发生DNA甲基化修饰的位点(如图表示甲基化过程),甲基化会影响Avy基因的表达。

①图中甲基化_____(填“会”或“不会”)导致基因发生突变。

②不同环境会导致小鼠的毛色产生差异,机理可能是_____。

8.2020年诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位科学家,以表彰他们在发现丙型肝炎病毒上作出的贡献。丙型肝炎病毒HCV是一种单股正链RNA病毒,其宿主细胞是肝细胞,现有证据表明仅丙型肝炎病毒就能导致肝炎。请回答下列问题。

(1)图1中B的腺嘌呤+尿嘧啶数量____(填“=”或“≠”)A中腺嘌呤+尿嘧啶数量,原因是____在图1中B的作用是_____。

(2)图2是巨噬细胞与辅助性T细胞进行细胞间信息传递的方式,直接参与该信息传递过程的物质有_____(按图2中的名称填写)。在MHC-Ⅱ形成过程中,①②均有加工的功能,两者之间_____(填写“可以”或“不可以”)相互替代,原因是_____。

(3)病毒进入肝脏细胞后,_____细胞会与其密切接触,该细胞的来源包括_____,该细胞与被侵染的肝脏细胞间发生图3过程,其中b与c_____(填“是”或“不是”)同一种物质,判断依据是_____细胞毒性T细胞可以合成穿孔素,辅助性T细胞则不能,原因是_____。

答案以及解析

1.答案:(1)D→A→E

(2)32P;用放射性同位素32P标记的4种脱氧核苷酸

(3)培养时间过短,部分噬菌体未侵入细菌内;培养时间过长,增殖的子代噬菌体从细菌内释放出来(答一种即可)

(4)C

(5)DNA是噬菌体的遗传物质

解析:(1)根据题图甲,噬菌体侵染细菌的正确顺序是B(吸附)→D(注入)→A(合成)→E(组装)→C(释放)。

(2)根据题图乙实验结果可知,用于标记噬菌体的同位素是32P,标记的是噬菌体的DNA。噬菌体没有细胞结构,只能寄生在活细胞内,所以标记T2噬菌体的操作步骤:

①配制适合大肠杆菌生长的培养基,在培养基中加入用放射性同位素32P标记的4种脱氧核苷酸,作为合成DNA的原料。

②在培养基中接种大肠杆菌,培养一段时间后,再用此大肠杆菌培养T2噬菌体。

(3)题图乙实验结果表明,经离心处理后上清液中具有很低的放射性,该现象出现的可能原因:培养时间过短,部分噬菌体未侵入细菌内:培养时间过长,增殖的子代噬菌体从细菌内释放出来。

(4)噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体的蛋白质外壳需要噬菌体的DNA作模板,细菌的氨基酸作原料,故选C。

(5)噬菌体侵染细菌实验得出的结论是DNA是噬菌体的遗传物质。

2.答案:(1)边解旋边复制;解旋;DNA聚合

(2)②③;5'

(3)胸腺嘧啶脱氧核苷酸;脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖

(4)有丝分裂前的间期或减数分裂Ⅰ前的间期

(5)4种脱氧核苷酸

(6)600

(7)8

解析:(1)从图1可以看出DNA复制时,解旋酶打开一段链,DNA聚合酶以母链为模板合成一段子链,所以DNA复制的过程是边解旋边复制,Ⅰ是解旋酶,Ⅱ是DNA聚合酶。

(2)DNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接而成,图2中脱氧核糖是②,磷酸是③,所以DNA分子的基本骨架由②③交替连接而成;在DNA分子中磷酸在5'端,所以该DNA片段中左侧单链的上端是5'端。

(3)图2中④由胸腺嘧啶、脱氧核糖与磷酸构成,名称是胸腺嘧啶脱氧核苷酸;在DNA分子中一条脱氧核苷酸链上相邻的碱基A和T之间通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖连接。

(4)DNA分子复制发生在细胞分裂前的间期,包含有丝分裂前的间期和减数分裂Ⅰ前的间期。

(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。

(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,即碱基总数是200个,A+T占60%,则G+C占40%,又因G=C,所以C=G=40%×200×1/2=40(个);该DNA分子复制4次,产生的DNA分子数是24=16(个),因为DNA分子的复制方式是半保留复制,所以增加了15个DNA分子,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是40×15=600(个)。

(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,子代DNA分子数是24=16(个),因DNA分子是半保留复制,含14N的亲代DNA的两条链分别进入两个子代DNA分子中,所以两条链都含15N的DNA分子数147是14个,占子代DNA分子总数的14/16=7/8。

3.答案:(1)将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性

(2)全保留复制;全保留;可以分出中、轻两条密度带;分散复制

(3)半保留复制

解析:(1)DNA复制的意义是将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保持遗传信息的连续性。

(2)与对照相比,子代I离心后能分辨出轻(位于试管上方)和重(位于试管下方)两条密度带,则说明DNA复制后形成的2个DNA分子是1个只含14N,另一个只含15N,DNA分子的复制方式是全保留复制;如果子代I离心后只有1条中等密度带,DNA分子的复制可能是半保留复制,也可能是分散复制,但可以排除DNA传递遗传信息的全保留复制。①子代Ⅱ离心后可以分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是半保留复制;②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是分散复制。

(3)分析表格数据可知:子Ⅰ代有一条带,密度介于亲代与对照组之间,子Ⅱ代有2条带,中带与轻带,比例是1:1,因此可以推出DNA分子的复制方式是半保留复制。

4.答案:(1)转录;氨基酸

(2)从右向左;相同

(3)ACU;增强密码子的容错性,并保证翻译的速度

(4)胰岛素基因不在肝细胞中表达,所以肝细胞中不存在胰岛素的mRNA

(5)少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质

解析:(1)图1中过程①为转录,是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程;过程②为翻译,是以mRNA为模板合成多肽链的过程,原料是氨基酸。

(2)图1中,从右到左的三个核糖体上,多肽链越来越长,说明核糖体在mRNA上的移动方向是从右向左;由于这三个核糖体翻译所用的mRNA模板相同,所以这3个核糖体上最终合成的三条肽链结构相同。

(3)密码子位于RNA上,故图2中苏氨酸的密码子是ACU。当密码子中某个碱基改变时,可能并不改变对应的氨基酸,这种现象称作密码子的简并。密码子的简并可增强密码子的容错性;对于使用频率较高的氨基酸,由几种不同的密码子编码可保证翻译的速度。

(4)由于细胞分化时基因进行了选择性表达,胰岛素基因不在肝细胞中表达,所以肝细胞中不存在胰岛素的mRNA,因而从肝脏提取的mRNA逆转录得不到胰岛素基因。

(5)一个mRNA上相继结合多个核糖体的意义是少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质。

5.答案:(1)GGU;…CCACTGACC…

(2)核糖体在mRNA上的结合与移动;Fe3+;细胞内物质和能量的浪费

(3)mRNA两端存在不翻译的序列

解析:(1)据图可知,携带甘氨酸的tRNA是最左边已经离开核糖体的那个,上面的反密码子是甘氨酸的反密码子(tRNA上)是CCA,根据碱基互补配对原则,甘氨酸的密码子是GGU,据图可知,铁蛋白基因中决定“-甘一天一色-…”的mRNA链碱基序列为…GGUGACUGG…,根据碱基互补配对原则,其模板链碱基序列为…CCACTGACC…。

(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,不能沿mRNA移动,从而抑制了翻译的开始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译;这种调节机制既可以避免Fe3+对细胞的毒性影响(铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白),又可以减少细胞内物质和能量的浪费。

(3)指导铁蛋白合成的mRNA的两端存在不翻译的碱基序列(铁应答元件、终止密码等),故合成的铁蛋白mRNA的碱基数远大于3n。

6.(1)答案:mRNA(或RNA或酵母RNA)

解析:本题考查基因转录和翻译的过程。RNA分解,蛋白质合成停止,RNA加入,蛋白质合成恢复,实验一说明蛋白质的合成可能与mRNA(或RNA或酵母RNA)有关。

(2)答案:RNA合成需要DNA的指导[或RNA合成(转录)场所在细胞核内或RNA合成(转录)场所在DNA附近]

解析:绿色总是先出现在红色存在的部位,说明RNA总是出现在DNA附近,据此可推测RNA合成需要在DNA的指导下完成,因为DNA主要存在于细胞核中,据此可知,RNA合成(转录)场所在细胞核内。

(3)答案:碱基互补配对原则;b链;DNA分子之间有严格的碱基互补配对原则,因此,两物种DNA分子形成的杂合双链区的部位越多,DNA碱基序列的一致性越高,说明物种之间关系越近

解析:实验三中,让宿主细胞中的SP8的RNA,分别与噬菌体的2条DNA单链杂交形成杂合双链区,杂交分子形成的原理是碱基互补配对原则,即A-U、G-C、T-A、C-G配对。图中DNA单链可与RNA形成杂交分子的是b链,据此说明RNA合成的模板是b链。根据碱基互补配对原则可知,若两物种DNA分子进行杂交时形成的杂合双链区的部位越多,则DNA碱基序列的一致性越高,说明在生物进化过程中,DNA碱基序列发生的变化越小,说明物种之间关系越近。

(4)答案:RNA聚合酶;核基因

解析:加入抑制RNA聚合酶的物质,转录过程逐渐被抑制,说明转录过程需要RNA聚合酶。用α-鹅膏蕈碱处理酵母菌细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,说明α-鹅膏蕈碱抑制的是核基因的转录,因为核内形成的mRNA会通过核孔进入细胞质基质中,由于核基因的转录过程被抑制,因而细胞质基质中RNA含量减少。

7.答案:(1)实验步骤:用纯合的黑色小鼠和黄色小鼠杂交(或用纯合的棕色小鼠和红色小鼠杂交)得到F1,F1个体随机交配,观察F2表现型及比例。

预期结果及结论:若F2表现为黑:红:棕:黄=9:3:3:1,则说明两对基因位于非同源染色体上;若F2表现为黑:黄=3:1(或F2表现为棕:黑:红=1:2:1),则说明两对基因位于一对同源染色体上。

(2)黑:红:棕:黄:白=27:9:9:3:16

(3)①不会;②环境影响了Avy基因上相关位点的甲基化程度,对Avy的表达抑制效果不同,相关色素的合成受到影响

解析:(1)为判断两对等位基因是位于一对还是两对同源染色体上,可以让基因型为BbCc的个体相互交配,若出现9:3:3:1的性状分离比,说明两对基因符合自由组合定律。具体实验设计见答案。

(2)根据题意可知DD、Dd表示可以表达出B、C基因的颜色,而dd无法合成色素前体,均为白色。由F1基因型一样且均表现为黑色,与亲本白色小鼠回交,子代中有五种颜色的小鼠,则亲本的基因型分别为BBCCDD、bbccdd,F1的基因型为BbCcDd。F1个体自由交配,则子代中白色小鼠占1/4,其余四种颜色小鼠共占3/4,其中黑:红:棕:黄=9:3:3:1,因此子代中的表现型及比例为黑:红:棕:黄:白=27:9:9:3:16。

(3)①由图示可知,在位点发生甲基化前后,碱基对没有发生变化,因此没有发生基因突变。②由题意可知,Avy基因上存在甲基化修饰位点,可能抑制了Avy基因的表达,不同环境会导致小鼠的毛色产生差异,可能是环境影响了Avy基因上相关位点的甲基化程度,对Avy的表达抑制效果不同,影响了相关色素的合成。

8.答案:(1)=;以+RNA为模板合成-RNA的过程中遵循碱基互补配对原则;B是A的互补链,可以作为模板合成与A完全相同的C

(2)MHC-Ⅱ抗原复合物、识别受体;不可以;结构②为内质网,能加工、折叠肽链,使之形成具有一定空间结构的蛋白质;而结构①为高尔基体,对来自内质网的蛋白质进行进一步的修饰加工

(3)细胞毒性T;细胞毒性T细胞、记忆T细胞;不是;两者作用不同;辅助性T细胞中虽然也有合成穿孔素的基因,但该基因不能表达,不能合成穿孔素

解析:(1)以+RNA为模板合成-RNA的过程中遵循碱基互补配对原则,碱基配对决定信息的准确传递,因此B(-RNA)中A+U数量等于A(+RNA)中A+U数量。据图1分析可知,-RNA可作为模板合成新病毒的核酸。

(2)对图2进行分析。

第一步:标识起点和终点 起点为巨噬细胞吞噬病原体,终点为巨噬细胞与辅助性T细胞细胞膜接触、进行信息传递

第二步:分析逻辑关系 巨噬细胞以胞吞的形式吞噬病原体,形成吞噬体;巨噬细胞中①②分别为高尔基体、内质网,高尔基体部分断裂形成溶酶体,溶酶体和吞噬体融合形成吞噬溶酶体,抗原被消化;细胞器利用线粒体提供的能量,合成细胞膜上蛋白MHC-Ⅱ;MHC-Ⅱ与抗原组合成MHC- Ⅱ抗原复合物,MHC-Ⅱ抗原复合物与识别受体相互识别,巨噬细胞将抗原呈递给辅助性T细胞

第三步:构建模型 模式图描述了巨噬细胞吞噬抗原并将抗原呈递给辅助性T细胞的过程。由以上分析可知, MHC-Ⅱ抗原复合物和识别受体参与了巨噬细胞通过接触将抗原呈递给辅助性T细胞的过程;在合成MHC-Ⅱ的过程中内质网和高尔基体对蛋白质的加工作用不同,内质网对肽链进行加工、折叠,使之形成具有一定空间结构的蛋白质,高尔基体则对来自内质网的蛋白质进行进一步的修饰、加工

(3)病毒进入肝脏细胞后,细胞毒性T细胞与其密切接触,使其裂解死亡,细胞毒性T细胞来源于记忆T细胞和细胞毒性T细胞。据图可知,穿孔素为细胞毒性T细胞释放的一种蛋白质,一定条件下在物质b的作用下可发生聚合并插入靶细胞的细胞膜上,形成多聚穿孔素管道,使Ca2+发生内流,细胞毒性T细胞释放的酶即物质c可诱导靶细胞凋亡,多聚穿孔素管道在诱导靶细胞调亡中的作用是为细胞毒性T细胞释放的物质c进入靶细胞诱导细胞凋亡提供管道。由于物质c和物质b的功能不同,因此物质c和物质b不是同一种物质。细胞毒性T细胞和辅助性T细胞都含有合成穿孔素的基因,但在辅助性T细胞中该基因不能表达,不能合成穿孔素。

1.图甲表示噬菌体侵染细菌的过程,图乙是1952年赫尔希和蔡斯利用同位素标记法完成的噬菌体侵染细菌实验的部分实验过程。请回答下列问题:

(1)根据图甲写出噬菌体侵染细菌的正确顺序是B→______→C。

(2)根据图乙实验结果可知,用于标记噬菌体的同位素是______,请完成标记T2噬菌体的操作步骤:

①配制适合大肠杆菌生长的培养基,在培养基中加入______,作为合成DNA的原料。

②在培养基中接种大肠杆菌,培养一段时间后,再用此大肠杆菌培养T2噬菌体。

(3)图乙实验结果表明,经离心处理后上清液中具有很低的放射性,请分析该现象出现的可能原因:_______(答一种即可)。

(4)噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体的蛋白质外壳需要_____。

A.细菌的DNA及其氨基酸

B.噬菌体的DNA及其氨基酸

C.噬菌体的DNA和细菌的氨基酸

D.细菌的DNA及噬菌体的氨基酸

(5)噬菌体侵染细菌实验得出的结论是______。

2.图1中DNA分子有a和d两条链,Ⅰ和Ⅱ均是DNA分子复制过程中需要的酶,将图1中某一片段放大后如图2。请回答下列问题:

(1)从图1可看出DNA复制的过程是_____,Ⅰ是____酶,Ⅱ是____酶。

(2)图2中,DNA分子的基本骨架由____(填序号)交替连接而成,该DNA片段中左侧单链的上端是____(填“3'”或“5'”)端。

(3)图2中④名称是_____,一条脱氧核苷酸链上相邻的碱基A和T之间通过_____连接。

(4)该过程发生的时间为______。

(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的_____为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。

(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,A+T占60%,则该DNA分子复制4次,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是_____。

(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,则最终获得的子代DNA分子中,两条链都含15N的占_____。

3.科学家推测DNA可能有如图A所示的三种复制方式。1958年,美国生物学家梅塞尔森和斯塔尔用同位素标记技术和离心的方法,追踪由15N标记的DNA亲本链的去向,实验过程:在氮源为14NH4Cl的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N/14N-DNA(对照);在氮源为15NH4Cl的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA均为15N/15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14NH4Cl的培养基上,再连续繁殖两代(子代Ⅰ和子代Ⅱ)后,离心得到图B所示的结果。请依据上述材料回答问题:

(1)DNA复制的意义是____________________。

(2)与对照相比,如果子代Ⅰ离心后能分辨出轻和重两条密度带,则说明DNA分子的复制方式是________。如果子代Ⅰ离心后只有1条中等密度带,则可以排除DNA分子以________的方式进行复制。如果子代Ⅰ离心后只有1条中等密度带,再继续做子代Ⅱ的DNA密度鉴定:①若子代Ⅱ离心后________,则可以确定DNA分子的复制方式是半保留复制。②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以推测DNA分子的复制方式是________。

(3)根据图B所示结果可推知DNA分子的复制方式是______________。

4.图1是胰岛素基因控制合成胰岛素的示意图,图2是图1中过程②的局部放大。请据图回答下列问题:

(1)图1中过程①的名称是_____,过程②所需的原料是_____。

(2)图1中核糖体在mRNA上的移动方向是_____(填“从左向右”或“从右向左”),该mRNA上结合了3个核糖体,这3个核糖体上最终合成的三条肽链结构_____(填“相同”或“不相同”)。

(3)图2中苏氨酸的密码子是_____,当密码子中某个碱基改变时,可能并不改变对应的氨基酸,这种现象称作密码子的简并。密码子的简并对生物体的生存发展有什么意义?_____。

(4)某人欲通过从肝脏提取RNA然后再逆转录获取人的胰岛素基因,可总是不成功。试分析原因:_____。

(5)图1中一个mRNA上相继结合多个核糖体的意义是_____。

5.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码子后开始翻译(如下图所示)。请回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是__________________,铁蛋白基因中决定“”的模板链碱基序列为________________________________________________________。

(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了______________________________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免________________对细胞的毒性影响,又可以减少___________________________。

(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是________________。

6.以下是有关基因表达的实验探索,请根据实验分析以下问题。

实验一:用RNA酶分解细胞中的RNA,蛋白质的合成停止,再加入酵母RNA,蛋白质合成有所恢复。

实验二:用红绿色染料分别标记DNA和新合成的RNA,发现绿色总是先出现在红色存在的部位。

实验三:SP8噬菌体实验,从宿主细胞中分离出SP8的RNA,分别与噬菌体的2条DNA单链混合,发现只有一条DNA单链可与RNA形成杂交分子,如图所示。

实验四:α-鹅膏蕈碱实验,α-鹅膏蕈碱是一种可抑制RNA聚合酶活性的物质,且随着α-鹅膏蕈碱浓度和处理时间的增加,转录过程逐渐被抑制。

请分析以上实验:

(1)实验一说明蛋白质的合成可能与_____有关。

(2)实验二得出的结论是_____。

(3)实验三中杂交分子形成的原理是_____,由此可知RNA合成的模板是图中_____。利用两物种DNA分子杂交技术可鉴定物种亲缘关系远近,原因是_____。

(4)实验四说明了转录过程所需的酶是_____。已知酵母菌的核基因和线粒体中的质基因均能编码蛋白质的合成,如用α-鹅膏蕈碱处理细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,那么推测α-鹅膏蕈碱抑制的是_____(填“核基因”或“质基因”)的转录过程。

7.某品种小鼠毛色中的黑、红、棕、黄色由两对等位基因(B/b、C/c)控制,当B基因存在时,会促进黄色转变为棕色;当C基因存在时,会促进黄色转变为红色;当B基因和C基因同时存在时则表现为黑色。请回答下列问题:

(1)有同学认为这两对等位基因可能位于一对同源染色体上,有同学认为这两对等位基因位于非同源染色体上,请设计实验探究这两对等位基因在染色体上的位置,写出实验步骤及预期结果和结论。

(2)若B/b、C/c位于非同源染色体上,该品系小鼠还存在一对关于毛色的基因D/d,其中D基因可以控制色素颗粒前体合成。某同学用某黑色小鼠与某白色小鼠进行杂交实验,F1中小鼠基因型一样且表现为黑色,F1与亲本中白色小鼠杂交,子代中有黑、红、棕、黄、白5种颜色的小鼠。若让F1个体自由交配,子代个体表现型及比例是_____。

(3)另一品系的小鼠毛色由一对等位基因Avy和a决定,Avy控制毛色为黄色,a控制毛色为黑色。但让纯种黄色小鼠和纯种黑色小鼠的杂交后代在不同环境中生长,其表现型会出现差异,产生黄、黄棕、棕、黑色小鼠。研究发现,在Avy基因存在4个可发生DNA甲基化修饰的位点(如图表示甲基化过程),甲基化会影响Avy基因的表达。

①图中甲基化_____(填“会”或“不会”)导致基因发生突变。

②不同环境会导致小鼠的毛色产生差异,机理可能是_____。

8.2020年诺贝尔生理学或医学奖颁给了三位科学家,以表彰他们在发现丙型肝炎病毒上作出的贡献。丙型肝炎病毒HCV是一种单股正链RNA病毒,其宿主细胞是肝细胞,现有证据表明仅丙型肝炎病毒就能导致肝炎。请回答下列问题。

(1)图1中B的腺嘌呤+尿嘧啶数量____(填“=”或“≠”)A中腺嘌呤+尿嘧啶数量,原因是____在图1中B的作用是_____。

(2)图2是巨噬细胞与辅助性T细胞进行细胞间信息传递的方式,直接参与该信息传递过程的物质有_____(按图2中的名称填写)。在MHC-Ⅱ形成过程中,①②均有加工的功能,两者之间_____(填写“可以”或“不可以”)相互替代,原因是_____。

(3)病毒进入肝脏细胞后,_____细胞会与其密切接触,该细胞的来源包括_____,该细胞与被侵染的肝脏细胞间发生图3过程,其中b与c_____(填“是”或“不是”)同一种物质,判断依据是_____细胞毒性T细胞可以合成穿孔素,辅助性T细胞则不能,原因是_____。

答案以及解析

1.答案:(1)D→A→E

(2)32P;用放射性同位素32P标记的4种脱氧核苷酸

(3)培养时间过短,部分噬菌体未侵入细菌内;培养时间过长,增殖的子代噬菌体从细菌内释放出来(答一种即可)

(4)C

(5)DNA是噬菌体的遗传物质

解析:(1)根据题图甲,噬菌体侵染细菌的正确顺序是B(吸附)→D(注入)→A(合成)→E(组装)→C(释放)。

(2)根据题图乙实验结果可知,用于标记噬菌体的同位素是32P,标记的是噬菌体的DNA。噬菌体没有细胞结构,只能寄生在活细胞内,所以标记T2噬菌体的操作步骤:

①配制适合大肠杆菌生长的培养基,在培养基中加入用放射性同位素32P标记的4种脱氧核苷酸,作为合成DNA的原料。

②在培养基中接种大肠杆菌,培养一段时间后,再用此大肠杆菌培养T2噬菌体。

(3)题图乙实验结果表明,经离心处理后上清液中具有很低的放射性,该现象出现的可能原因:培养时间过短,部分噬菌体未侵入细菌内:培养时间过长,增殖的子代噬菌体从细菌内释放出来。

(4)噬菌体侵染细菌后,合成子代噬菌体的蛋白质外壳需要噬菌体的DNA作模板,细菌的氨基酸作原料,故选C。

(5)噬菌体侵染细菌实验得出的结论是DNA是噬菌体的遗传物质。

2.答案:(1)边解旋边复制;解旋;DNA聚合

(2)②③;5'

(3)胸腺嘧啶脱氧核苷酸;脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖

(4)有丝分裂前的间期或减数分裂Ⅰ前的间期

(5)4种脱氧核苷酸

(6)600

(7)8

解析:(1)从图1可以看出DNA复制时,解旋酶打开一段链,DNA聚合酶以母链为模板合成一段子链,所以DNA复制的过程是边解旋边复制,Ⅰ是解旋酶,Ⅱ是DNA聚合酶。

(2)DNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接而成,图2中脱氧核糖是②,磷酸是③,所以DNA分子的基本骨架由②③交替连接而成;在DNA分子中磷酸在5'端,所以该DNA片段中左侧单链的上端是5'端。

(3)图2中④由胸腺嘧啶、脱氧核糖与磷酸构成,名称是胸腺嘧啶脱氧核苷酸;在DNA分子中一条脱氧核苷酸链上相邻的碱基A和T之间通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖连接。

(4)DNA分子复制发生在细胞分裂前的间期,包含有丝分裂前的间期和减数分裂Ⅰ前的间期。

(5)DNA分子复制时,在有关酶的作用下,以母链为模板,以游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。

(6)若亲代DNA分子中碱基总数为100对,即碱基总数是200个,A+T占60%,则G+C占40%,又因G=C,所以C=G=40%×200×1/2=40(个);该DNA分子复制4次,产生的DNA分子数是24=16(个),因为DNA分子的复制方式是半保留复制,所以增加了15个DNA分子,共需原料胞嘧啶脱氧核苷酸的数量是40×15=600(个)。

(7)若将含14N的细胞放在只含15N的培养液中培养,使细胞连续分裂4次,子代DNA分子数是24=16(个),因DNA分子是半保留复制,含14N的亲代DNA的两条链分别进入两个子代DNA分子中,所以两条链都含15N的DNA分子数147是14个,占子代DNA分子总数的14/16=7/8。

3.答案:(1)将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,从而保持了遗传信息的连续性

(2)全保留复制;全保留;可以分出中、轻两条密度带;分散复制

(3)半保留复制

解析:(1)DNA复制的意义是将遗传信息从亲代细胞传递给子代细胞,保持遗传信息的连续性。

(2)与对照相比,子代I离心后能分辨出轻(位于试管上方)和重(位于试管下方)两条密度带,则说明DNA复制后形成的2个DNA分子是1个只含14N,另一个只含15N,DNA分子的复制方式是全保留复制;如果子代I离心后只有1条中等密度带,DNA分子的复制可能是半保留复制,也可能是分散复制,但可以排除DNA传递遗传信息的全保留复制。①子代Ⅱ离心后可以分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是半保留复制;②若子代Ⅱ离心后不能分出中、轻两条密度带,则可以确定DNA传递遗传信息的方式是分散复制。

(3)分析表格数据可知:子Ⅰ代有一条带,密度介于亲代与对照组之间,子Ⅱ代有2条带,中带与轻带,比例是1:1,因此可以推出DNA分子的复制方式是半保留复制。

4.答案:(1)转录;氨基酸

(2)从右向左;相同

(3)ACU;增强密码子的容错性,并保证翻译的速度

(4)胰岛素基因不在肝细胞中表达,所以肝细胞中不存在胰岛素的mRNA

(5)少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质

解析:(1)图1中过程①为转录,是以DNA的一条链为模板合成mRNA的过程;过程②为翻译,是以mRNA为模板合成多肽链的过程,原料是氨基酸。

(2)图1中,从右到左的三个核糖体上,多肽链越来越长,说明核糖体在mRNA上的移动方向是从右向左;由于这三个核糖体翻译所用的mRNA模板相同,所以这3个核糖体上最终合成的三条肽链结构相同。

(3)密码子位于RNA上,故图2中苏氨酸的密码子是ACU。当密码子中某个碱基改变时,可能并不改变对应的氨基酸,这种现象称作密码子的简并。密码子的简并可增强密码子的容错性;对于使用频率较高的氨基酸,由几种不同的密码子编码可保证翻译的速度。

(4)由于细胞分化时基因进行了选择性表达,胰岛素基因不在肝细胞中表达,所以肝细胞中不存在胰岛素的mRNA,因而从肝脏提取的mRNA逆转录得不到胰岛素基因。

(5)一个mRNA上相继结合多个核糖体的意义是少量的mRNA就可以迅速合成大量的蛋白质。

5.答案:(1)GGU;…CCACTGACC…

(2)核糖体在mRNA上的结合与移动;Fe3+;细胞内物质和能量的浪费

(3)mRNA两端存在不翻译的序列

解析:(1)据图可知,携带甘氨酸的tRNA是最左边已经离开核糖体的那个,上面的反密码子是甘氨酸的反密码子(tRNA上)是CCA,根据碱基互补配对原则,甘氨酸的密码子是GGU,据图可知,铁蛋白基因中决定“-甘一天一色-…”的mRNA链碱基序列为…GGUGACUGG…,根据碱基互补配对原则,其模板链碱基序列为…CCACTGACC…。

(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,不能沿mRNA移动,从而抑制了翻译的开始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译;这种调节机制既可以避免Fe3+对细胞的毒性影响(铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白),又可以减少细胞内物质和能量的浪费。

(3)指导铁蛋白合成的mRNA的两端存在不翻译的碱基序列(铁应答元件、终止密码等),故合成的铁蛋白mRNA的碱基数远大于3n。

6.(1)答案:mRNA(或RNA或酵母RNA)

解析:本题考查基因转录和翻译的过程。RNA分解,蛋白质合成停止,RNA加入,蛋白质合成恢复,实验一说明蛋白质的合成可能与mRNA(或RNA或酵母RNA)有关。

(2)答案:RNA合成需要DNA的指导[或RNA合成(转录)场所在细胞核内或RNA合成(转录)场所在DNA附近]

解析:绿色总是先出现在红色存在的部位,说明RNA总是出现在DNA附近,据此可推测RNA合成需要在DNA的指导下完成,因为DNA主要存在于细胞核中,据此可知,RNA合成(转录)场所在细胞核内。

(3)答案:碱基互补配对原则;b链;DNA分子之间有严格的碱基互补配对原则,因此,两物种DNA分子形成的杂合双链区的部位越多,DNA碱基序列的一致性越高,说明物种之间关系越近

解析:实验三中,让宿主细胞中的SP8的RNA,分别与噬菌体的2条DNA单链杂交形成杂合双链区,杂交分子形成的原理是碱基互补配对原则,即A-U、G-C、T-A、C-G配对。图中DNA单链可与RNA形成杂交分子的是b链,据此说明RNA合成的模板是b链。根据碱基互补配对原则可知,若两物种DNA分子进行杂交时形成的杂合双链区的部位越多,则DNA碱基序列的一致性越高,说明在生物进化过程中,DNA碱基序列发生的变化越小,说明物种之间关系越近。

(4)答案:RNA聚合酶;核基因

解析:加入抑制RNA聚合酶的物质,转录过程逐渐被抑制,说明转录过程需要RNA聚合酶。用α-鹅膏蕈碱处理酵母菌细胞后发现,细胞质基质中RNA含量显著减少,说明α-鹅膏蕈碱抑制的是核基因的转录,因为核内形成的mRNA会通过核孔进入细胞质基质中,由于核基因的转录过程被抑制,因而细胞质基质中RNA含量减少。

7.答案:(1)实验步骤:用纯合的黑色小鼠和黄色小鼠杂交(或用纯合的棕色小鼠和红色小鼠杂交)得到F1,F1个体随机交配,观察F2表现型及比例。

预期结果及结论:若F2表现为黑:红:棕:黄=9:3:3:1,则说明两对基因位于非同源染色体上;若F2表现为黑:黄=3:1(或F2表现为棕:黑:红=1:2:1),则说明两对基因位于一对同源染色体上。

(2)黑:红:棕:黄:白=27:9:9:3:16

(3)①不会;②环境影响了Avy基因上相关位点的甲基化程度,对Avy的表达抑制效果不同,相关色素的合成受到影响

解析:(1)为判断两对等位基因是位于一对还是两对同源染色体上,可以让基因型为BbCc的个体相互交配,若出现9:3:3:1的性状分离比,说明两对基因符合自由组合定律。具体实验设计见答案。

(2)根据题意可知DD、Dd表示可以表达出B、C基因的颜色,而dd无法合成色素前体,均为白色。由F1基因型一样且均表现为黑色,与亲本白色小鼠回交,子代中有五种颜色的小鼠,则亲本的基因型分别为BBCCDD、bbccdd,F1的基因型为BbCcDd。F1个体自由交配,则子代中白色小鼠占1/4,其余四种颜色小鼠共占3/4,其中黑:红:棕:黄=9:3:3:1,因此子代中的表现型及比例为黑:红:棕:黄:白=27:9:9:3:16。

(3)①由图示可知,在位点发生甲基化前后,碱基对没有发生变化,因此没有发生基因突变。②由题意可知,Avy基因上存在甲基化修饰位点,可能抑制了Avy基因的表达,不同环境会导致小鼠的毛色产生差异,可能是环境影响了Avy基因上相关位点的甲基化程度,对Avy的表达抑制效果不同,影响了相关色素的合成。

8.答案:(1)=;以+RNA为模板合成-RNA的过程中遵循碱基互补配对原则;B是A的互补链,可以作为模板合成与A完全相同的C

(2)MHC-Ⅱ抗原复合物、识别受体;不可以;结构②为内质网,能加工、折叠肽链,使之形成具有一定空间结构的蛋白质;而结构①为高尔基体,对来自内质网的蛋白质进行进一步的修饰加工

(3)细胞毒性T;细胞毒性T细胞、记忆T细胞;不是;两者作用不同;辅助性T细胞中虽然也有合成穿孔素的基因,但该基因不能表达,不能合成穿孔素

解析:(1)以+RNA为模板合成-RNA的过程中遵循碱基互补配对原则,碱基配对决定信息的准确传递,因此B(-RNA)中A+U数量等于A(+RNA)中A+U数量。据图1分析可知,-RNA可作为模板合成新病毒的核酸。

(2)对图2进行分析。

第一步:标识起点和终点 起点为巨噬细胞吞噬病原体,终点为巨噬细胞与辅助性T细胞细胞膜接触、进行信息传递

第二步:分析逻辑关系 巨噬细胞以胞吞的形式吞噬病原体,形成吞噬体;巨噬细胞中①②分别为高尔基体、内质网,高尔基体部分断裂形成溶酶体,溶酶体和吞噬体融合形成吞噬溶酶体,抗原被消化;细胞器利用线粒体提供的能量,合成细胞膜上蛋白MHC-Ⅱ;MHC-Ⅱ与抗原组合成MHC- Ⅱ抗原复合物,MHC-Ⅱ抗原复合物与识别受体相互识别,巨噬细胞将抗原呈递给辅助性T细胞

第三步:构建模型 模式图描述了巨噬细胞吞噬抗原并将抗原呈递给辅助性T细胞的过程。由以上分析可知, MHC-Ⅱ抗原复合物和识别受体参与了巨噬细胞通过接触将抗原呈递给辅助性T细胞的过程;在合成MHC-Ⅱ的过程中内质网和高尔基体对蛋白质的加工作用不同,内质网对肽链进行加工、折叠,使之形成具有一定空间结构的蛋白质,高尔基体则对来自内质网的蛋白质进行进一步的修饰、加工

(3)病毒进入肝脏细胞后,细胞毒性T细胞与其密切接触,使其裂解死亡,细胞毒性T细胞来源于记忆T细胞和细胞毒性T细胞。据图可知,穿孔素为细胞毒性T细胞释放的一种蛋白质,一定条件下在物质b的作用下可发生聚合并插入靶细胞的细胞膜上,形成多聚穿孔素管道,使Ca2+发生内流,细胞毒性T细胞释放的酶即物质c可诱导靶细胞凋亡,多聚穿孔素管道在诱导靶细胞调亡中的作用是为细胞毒性T细胞释放的物质c进入靶细胞诱导细胞凋亡提供管道。由于物质c和物质b的功能不同,因此物质c和物质b不是同一种物质。细胞毒性T细胞和辅助性T细胞都含有合成穿孔素的基因,但在辅助性T细胞中该基因不能表达,不能合成穿孔素。

同课章节目录