江苏省南京市第二十九中学2024-2025学年高一上学期10月月考物理试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南京市第二十九中学2024-2025学年高一上学期10月月考物理试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 559.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2024-10-26 12:28:29 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年江苏省南京市第二十九中学高一(上)月考

物理试卷(10月)

一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分。

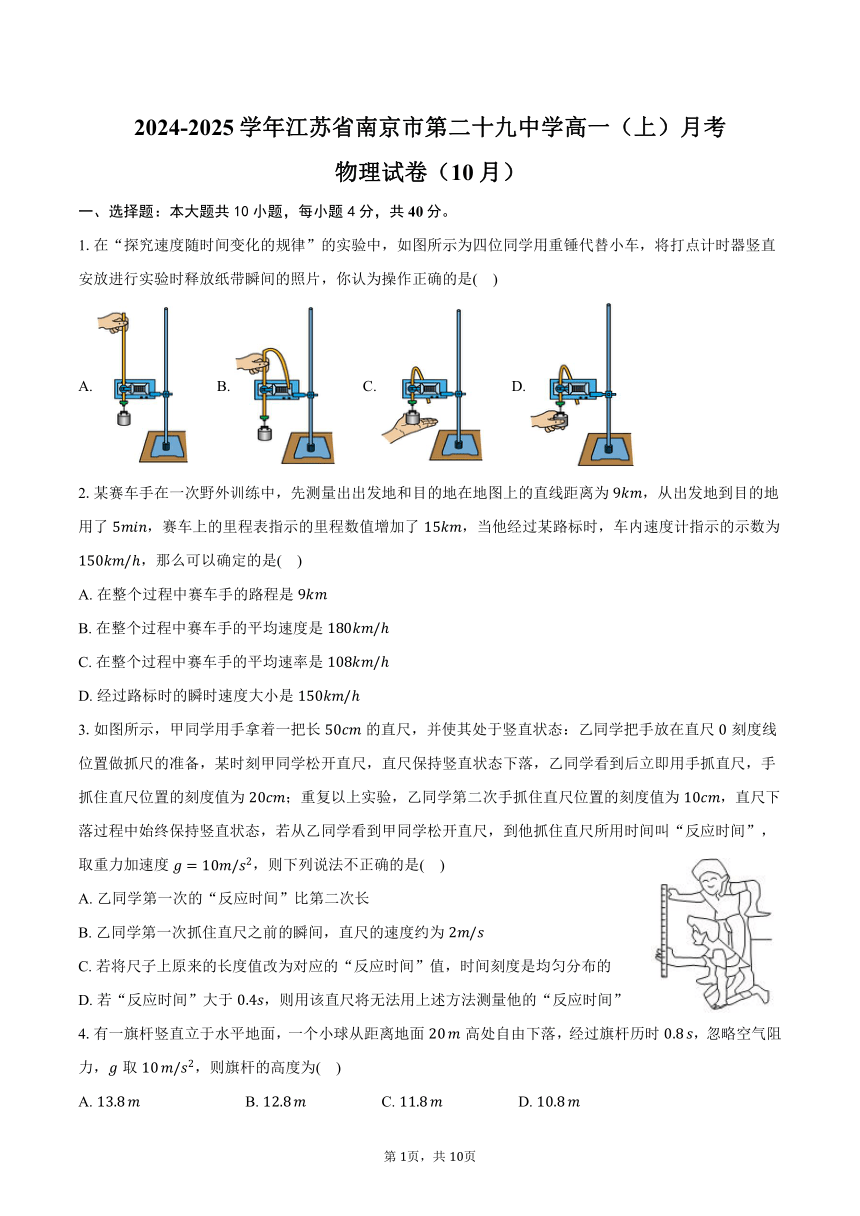

1.在“探究速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示为四位同学用重锤代替小车,将打点计时器竖直安放进行实验时释放纸带瞬间的照片,你认为操作正确的是( )

A. B. C. D.

2.某赛车手在一次野外训练中,先测量出出发地和目的地在地图上的直线距离为,从出发地到目的地用了,赛车上的里程表指示的里程数值增加了,当他经过某路标时,车内速度计指示的示数为,那么可以确定的是( )

A. 在整个过程中赛车手的路程是

B. 在整个过程中赛车手的平均速度是

C. 在整个过程中赛车手的平均速率是

D. 经过路标时的瞬时速度大小是

3.如图所示,甲同学用手拿着一把长的直尺,并使其处于竖直状态:乙同学把手放在直尺刻度线位置做抓尺的准备,某时刻甲同学松开直尺,直尺保持竖直状态下落,乙同学看到后立即用手抓直尺,手抓住直尺位置的刻度值为;重复以上实验,乙同学第二次手抓住直尺位置的刻度值为,直尺下落过程中始终保持竖直状态,若从乙同学看到甲同学松开直尺,到他抓住直尺所用时间叫“反应时间”,取重力加速度,则下列说法不正确的是( )

A. 乙同学第一次的“反应时间”比第二次长

B. 乙同学第一次抓住直尺之前的瞬间,直尺的速度约为

C. 若将尺子上原来的长度值改为对应的“反应时间”值,时间刻度是均匀分布的

D. 若“反应时间”大于,则用该直尺将无法用上述方法测量他的“反应时间”

4.有一旗杆竖直立于水平地面,一个小球从距离地面高处自由下落,经过旗杆历时,忽略空气阻力,取,则旗杆的高度为( )

A. B. C. D.

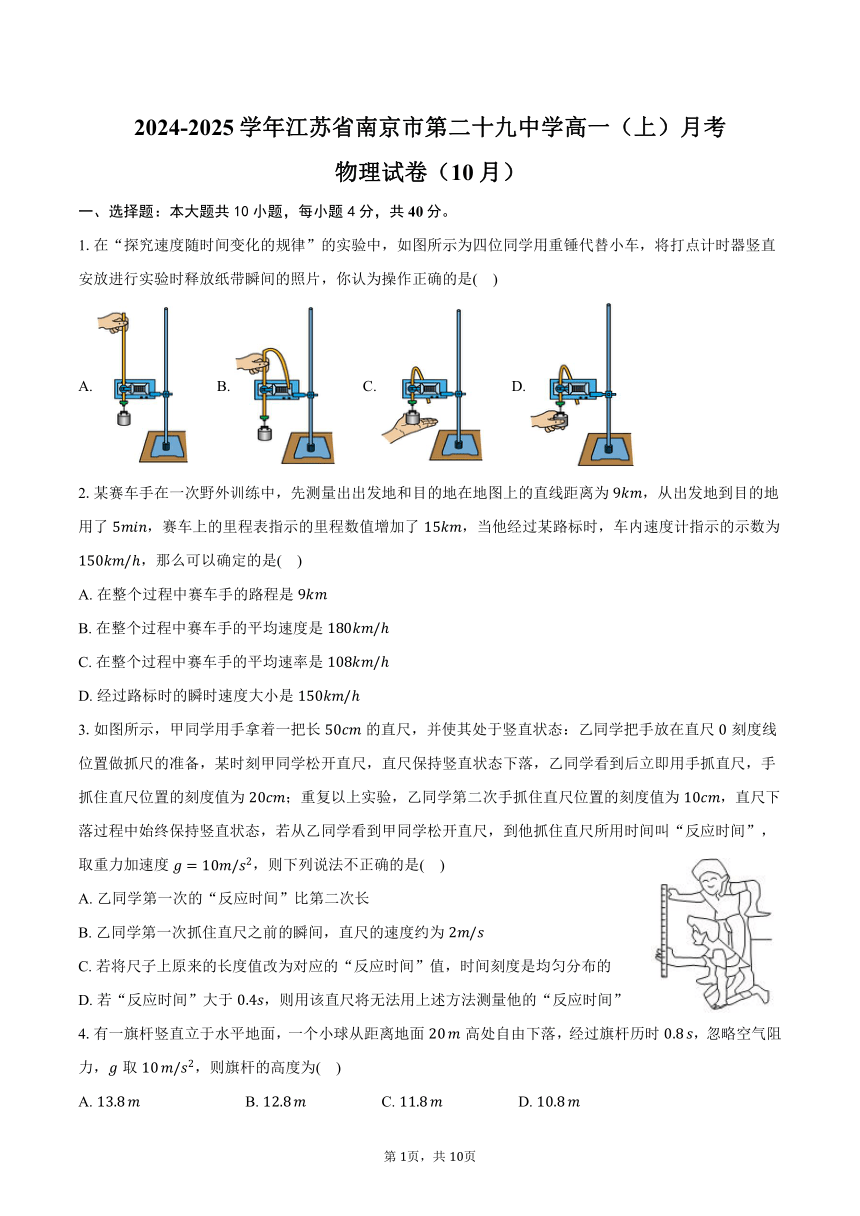

5.甲、乙两车某时刻由同一地点、沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到如图所示的图像,甲图像过点的切线与乙图像段平行,过点的切线与乙图像段平行,则下列说法中正确的是( )

A. 在两车相遇时,两车的速度相等

B. 时间内,时刻两车相距最远

C. 时间内甲车的路程大于乙车的路程

D. 时间内甲车的平均速度大于时间内乙车的平均速度

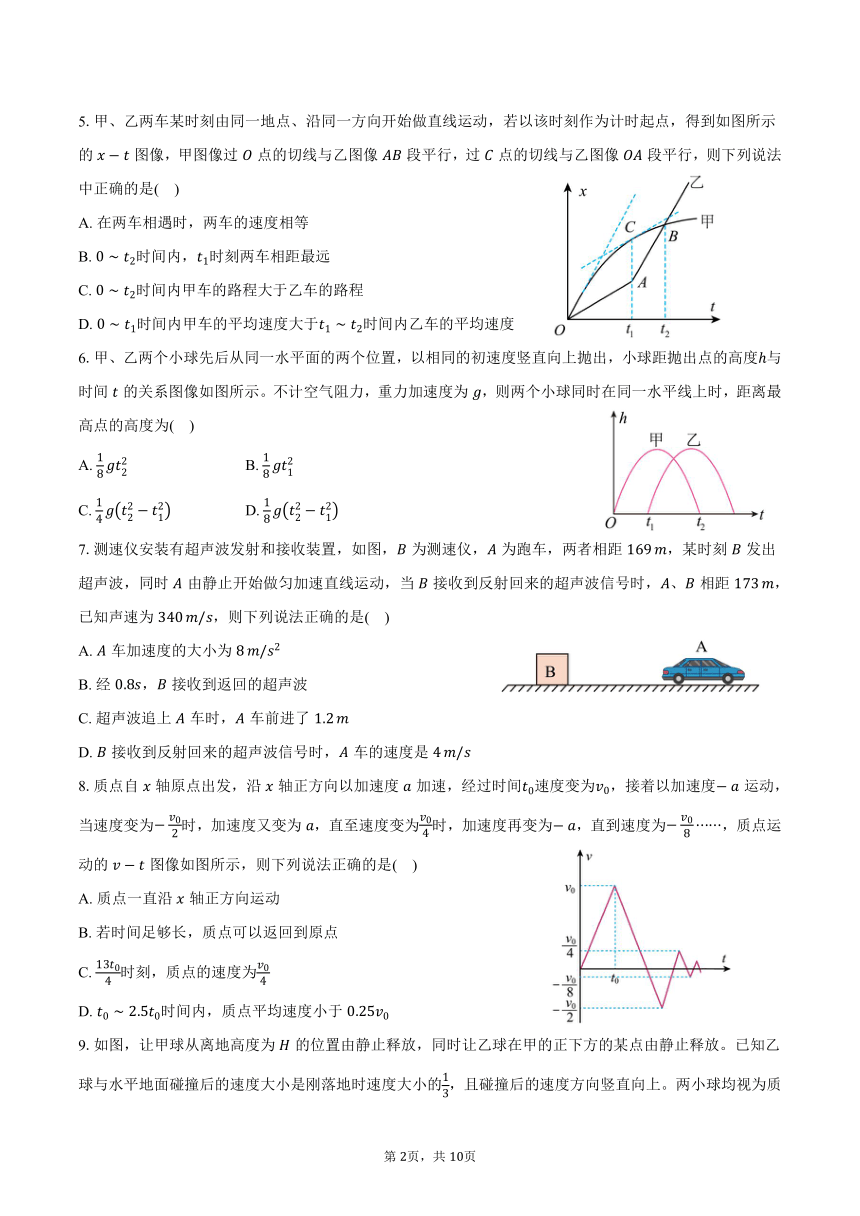

6.甲、乙两个小球先后从同一水平面的两个位置,以相同的初速度竖直向上抛出,小球距抛出点的高度与时间的关系图像如图所示。不计空气阻力,重力加速度为,则两个小球同时在同一水平线上时,距离最高点的高度为( )

A. B.

C. D.

7.测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图,为测速仪,为跑车,两者相距,某时刻发出超声波,同时由静止开始做匀加速直线运动,当接收到反射回来的超声波信号时,、相距,已知声速为,则下列说法正确的是( )

A. 车加速度的大小为

B. 经,接收到返回的超声波

C. 超声波追上车时,车前进了

D. 接收到反射回来的超声波信号时,车的速度是

8.质点自轴原点出发,沿轴正方向以加速度加速,经过时间速度变为,接着以加速度运动,当速度变为时,加速度又变为,直至速度变为时,加速度再变为,直到速度为,质点运动的图像如图所示,则下列说法正确的是( )

A. 质点一直沿轴正方向运动

B. 若时间足够长,质点可以返回到原点

C. 时刻,质点的速度为

D. 时间内,质点平均速度小于

9.如图,让甲球从离地高度为的位置由静止释放,同时让乙球在甲的正下方的某点由静止释放。已知乙球与水平地面碰撞后的速度大小是刚落地时速度大小的,且碰撞后的速度方向竖直向上。两小球均视为质点,忽略空气阻力,乙球与地面的碰撞时间忽略不计,重力加速度大小为,若乙第一次上升到最高点时刚好与甲相撞,则乙第一次上升的最大高度为( )

A. B. C. D.

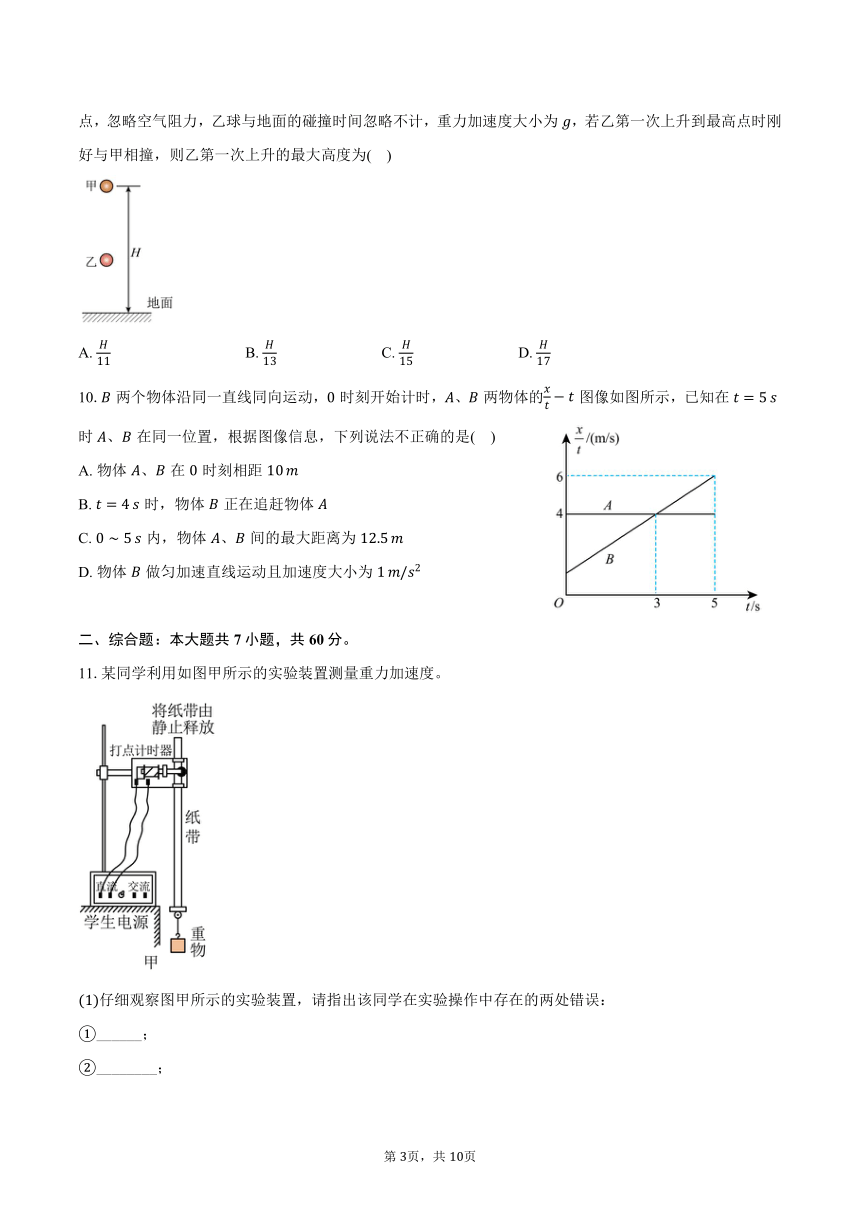

10.两个物体沿同一直线同向运动,时刻开始计时,、两物体的图像如图所示,已知在时、在同一位置,根据图像信息,下列说法不正确的是( )

A. 物体、在时刻相距

B. 时,物体正在追赶物体

C. 内,物体、间的最大距离为

D. 物体做匀加速直线运动且加速度大小为

二、综合题:本大题共7小题,共60分。

11.某同学利用如图甲所示的实验装置测量重力加速度。

仔细观察图甲所示的实验装置,请指出该同学在实验操作中存在的两处错误:

______;

________;

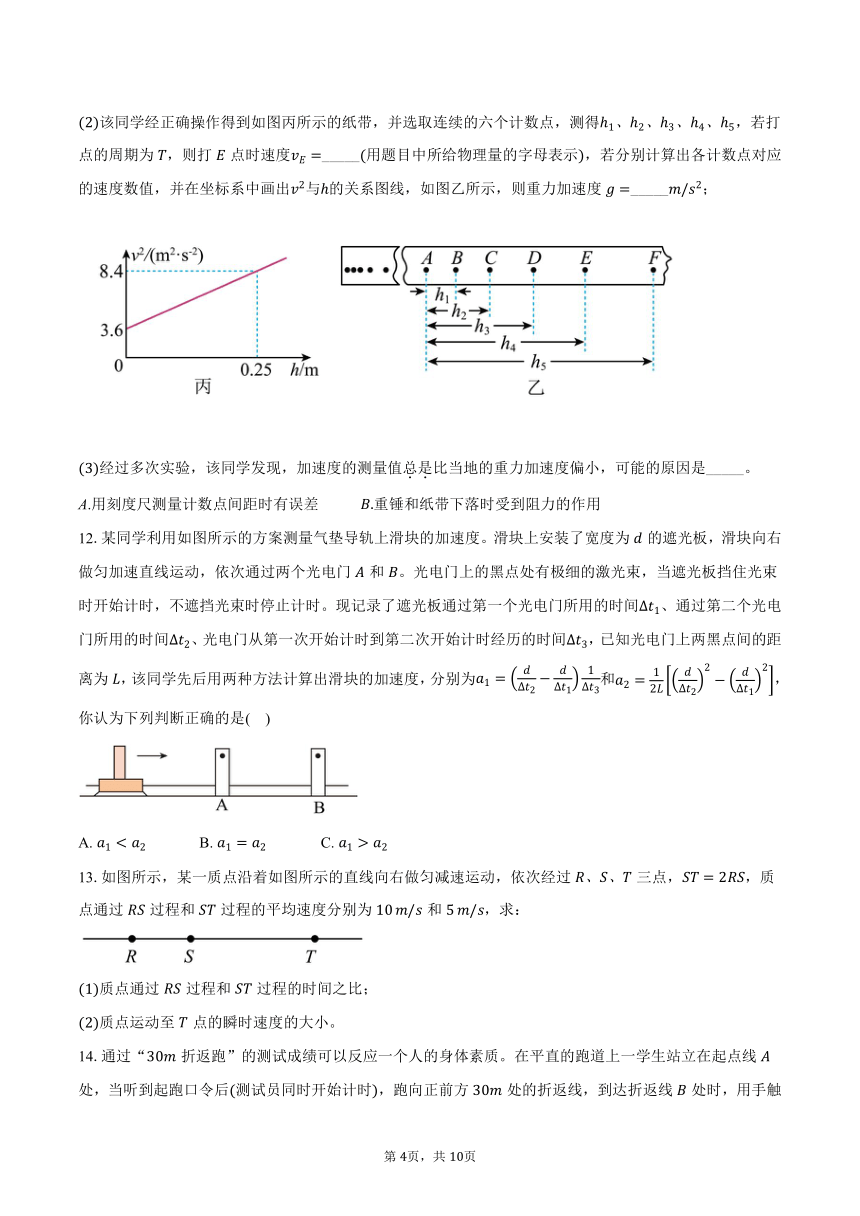

该同学经正确操作得到如图丙所示的纸带,并选取连续的六个计数点,测得,若打点的周期为,则打点时速度_____用题目中所给物理量的字母表示,若分别计算出各计数点对应的速度数值,并在坐标系中画出与的关系图线,如图乙所示,则重力加速度_____;

经过多次实验,该同学发现,加速度的测量值总是比当地的重力加速度偏小,可能的原因是_____。

A.用刻度尺测量计数点间距时有误差 重锤和纸带下落时受到阻力的作用

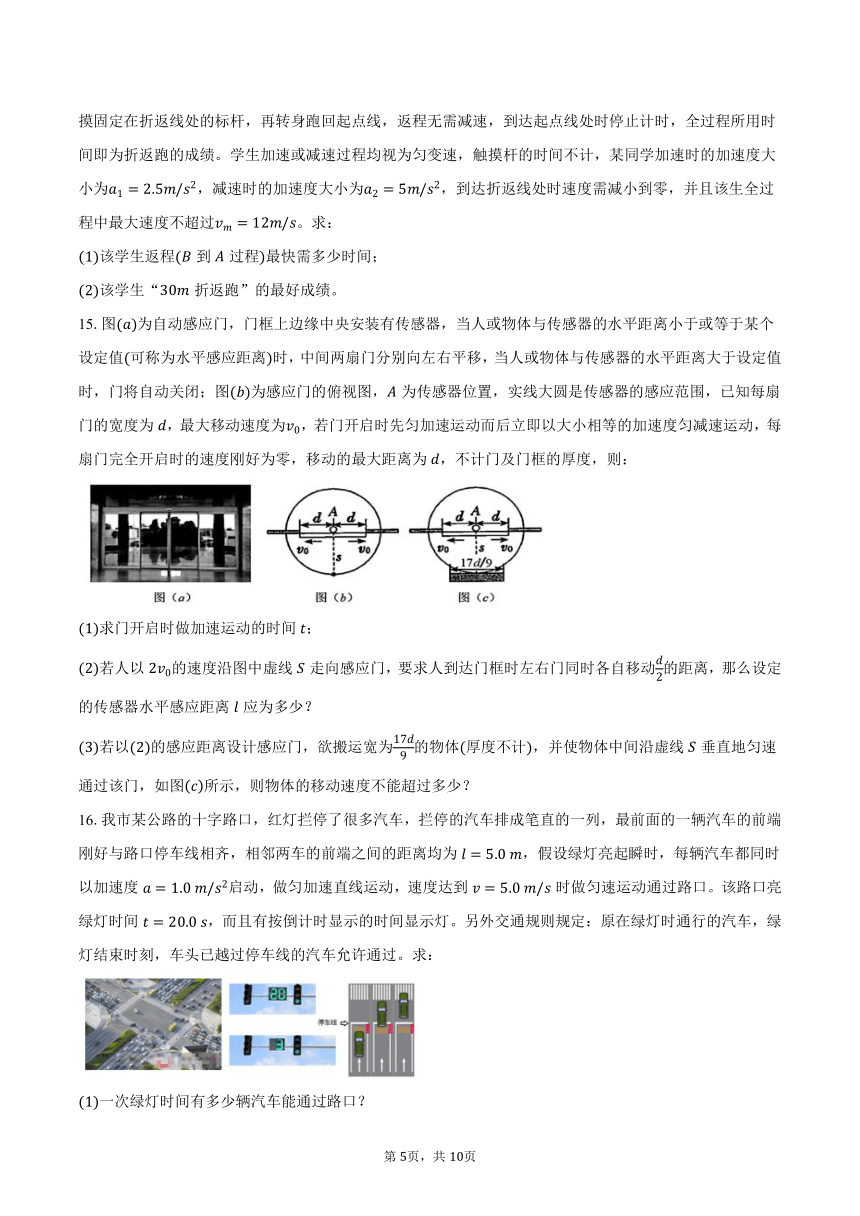

12.某同学利用如图所示的方案测量气垫导轨上滑块的加速度。滑块上安装了宽度为的遮光板,滑块向右做匀加速直线运动,依次通过两个光电门和。光电门上的黑点处有极细的激光束,当遮光板挡住光束时开始计时,不遮挡光束时停止计时。现记录了遮光板通过第一个光电门所用的时间、通过第二个光电门所用的时间、光电门从第一次开始计时到第二次开始计时经历的时间,已知光电门上两黑点间的距离为,该同学先后用两种方法计算出滑块的加速度,分别为和,你认为下列判断正确的是( )

A. B. C.

13.如图所示,某一质点沿着如图所示的直线向右做匀减速运动,依次经过三点,,质点通过过程和过程的平均速度分别为和,求:

质点通过过程和过程的时间之比;

质点运动至点的瞬时速度的大小。

14.通过“折返跑”的测试成绩可以反应一个人的身体素质。在平直的跑道上一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后测试员同时开始计时,跑向正前方处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计,某同学加速时的加速度大小为,减速时的加速度大小为,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过。求:

该学生返程到过程最快需多少时间;

该学生“折返跑”的最好成绩。

15.图为自动感应门,门框上边缘中央安装有传感器,当人或物体与传感器的水平距离小于或等于某个设定值可称为水平感应距离时,中间两扇门分别向左右平移,当人或物体与传感器的水平距离大于设定值时,门将自动关闭;图为感应门的俯视图,为传感器位置,实线大圆是传感器的感应范围,已知每扇门的宽度为,最大移动速度为,若门开启时先匀加速运动而后立即以大小相等的加速度匀减速运动,每扇门完全开启时的速度刚好为零,移动的最大距离为,不计门及门框的厚度,则:

求门开启时做加速运动的时间;

若人以的速度沿图中虚线走向感应门,要求人到达门框时左右门同时各自移动的距离,那么设定的传感器水平感应距离应为多少?

若以的感应距离设计感应门,欲搬运宽为的物体厚度不计,并使物体中间沿虚线垂直地匀速通过该门,如图所示,则物体的移动速度不能超过多少?

16.我市某公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为,假设绿灯亮起瞬时,每辆汽车都同时以加速度启动,做匀加速直线运动,速度达到时做匀速运动通过路口。该路口亮绿灯时间,而且有按倒计时显示的时间显示灯。另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,绿灯结束时刻,车头已越过停车线的汽车允许通过。求:

一次绿灯时间有多少辆汽车能通过路口?

若不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“”时开始刹车做匀减速直线运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,则刹车后汽车经多长时间停下?

事实上由于人要有反应时间,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车.现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后起动汽车,后面司机都比前一辆车迟后起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?

17.实验用弹射器的子弹从枪口射出时的速度大小是,弹射器每隔竖直向上开一枪假定子弹在上升过程中都不相碰且枪口离地面的高度忽略不计,不计空气阻力,取.

空中最多能有几颗子弹?

设在时,将第一颗子弹射出,则在哪些时刻它和以后射出的子弹在空中相遇?

这些子弹在距射出点多高的地方依次与第一颗子弹相遇?

参考答案

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 打点计时器应接交流电源 重物释放时应靠近打点计时器

12.

13.质点通过 过程和 过程的时间之比

设加速为,点速度为 ,点速度为 ,点速度为 ,段时间为,段时间为。由平均速度公式得

由速度公式得

联立解得

14.假如学生从到的过程中,先做匀加速运动,紧接着做匀减速直线运动,并设此过程中达到的最大速度为,做匀加速运动的时间为,做匀减速运动的时间为,则由运动学公式,有:

;

;

;

联立三式,可解得:,,;

因为,所以从到的过程中,学生的确先做匀加速运动,然后做匀减速运动。

从到的加速过程中,速度从零增大到需时:;

加速过程的位移为: ;

最后阶段的匀速运动用时:;

所以,该学生“折返跑”的成绩为:;

该学生“折返跑”的最好成绩为。

15.由匀变速直线运动规律得

由对称可知

可得

传感器水平感应距离 应为

依题意每扇门至少要移动 的距离,每扇门的运动各经历两个阶段:开始加速度运动 的距离,速度达到 ,所用时间为 ,而后又做匀减速运动,设减速时间为,则

又

联立解得

总时间为

故物体移动的速度不能超过

16.解:

汽车加速时间,

时间,汽车能行驶的位移为,

所以,

根据题意,能有辆汽车通过路口;

记,当计时灯刚亮出“”时,第辆汽车行驶的位移,

此时汽车距停车线的距离:

第辆车刹车的时间为:

设能通过辆汽车,则第辆汽车能通过路口要满足:

数据代入后计算得出:

所以能通过辆汽车。

答:

若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,有辆汽车能通过路口;

刹车后汽车加速度大小为;

在该情况下,有辆车能通过路口。

17.解:第一颗子弹从射出到落回地面共用时间:

因每隔发出一颗子弹,故第一颗子弹落地时,第七颗子弹刚发出,空中共有颗子弹。

设第一颗子弹射出时间后,与第颗子弹相遇,此时第颗子弹运动时间:

由运动学公式得,

解得:

当时,

当时,

当时,

当时,

当时,

设第一颗子弹与第颗子弹相遇时距射出点的高度为,则有:

所以,,,,,

第1页,共1页

物理试卷(10月)

一、选择题:本大题共10小题,每小题4分,共40分。

1.在“探究速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示为四位同学用重锤代替小车,将打点计时器竖直安放进行实验时释放纸带瞬间的照片,你认为操作正确的是( )

A. B. C. D.

2.某赛车手在一次野外训练中,先测量出出发地和目的地在地图上的直线距离为,从出发地到目的地用了,赛车上的里程表指示的里程数值增加了,当他经过某路标时,车内速度计指示的示数为,那么可以确定的是( )

A. 在整个过程中赛车手的路程是

B. 在整个过程中赛车手的平均速度是

C. 在整个过程中赛车手的平均速率是

D. 经过路标时的瞬时速度大小是

3.如图所示,甲同学用手拿着一把长的直尺,并使其处于竖直状态:乙同学把手放在直尺刻度线位置做抓尺的准备,某时刻甲同学松开直尺,直尺保持竖直状态下落,乙同学看到后立即用手抓直尺,手抓住直尺位置的刻度值为;重复以上实验,乙同学第二次手抓住直尺位置的刻度值为,直尺下落过程中始终保持竖直状态,若从乙同学看到甲同学松开直尺,到他抓住直尺所用时间叫“反应时间”,取重力加速度,则下列说法不正确的是( )

A. 乙同学第一次的“反应时间”比第二次长

B. 乙同学第一次抓住直尺之前的瞬间,直尺的速度约为

C. 若将尺子上原来的长度值改为对应的“反应时间”值,时间刻度是均匀分布的

D. 若“反应时间”大于,则用该直尺将无法用上述方法测量他的“反应时间”

4.有一旗杆竖直立于水平地面,一个小球从距离地面高处自由下落,经过旗杆历时,忽略空气阻力,取,则旗杆的高度为( )

A. B. C. D.

5.甲、乙两车某时刻由同一地点、沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到如图所示的图像,甲图像过点的切线与乙图像段平行,过点的切线与乙图像段平行,则下列说法中正确的是( )

A. 在两车相遇时,两车的速度相等

B. 时间内,时刻两车相距最远

C. 时间内甲车的路程大于乙车的路程

D. 时间内甲车的平均速度大于时间内乙车的平均速度

6.甲、乙两个小球先后从同一水平面的两个位置,以相同的初速度竖直向上抛出,小球距抛出点的高度与时间的关系图像如图所示。不计空气阻力,重力加速度为,则两个小球同时在同一水平线上时,距离最高点的高度为( )

A. B.

C. D.

7.测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图,为测速仪,为跑车,两者相距,某时刻发出超声波,同时由静止开始做匀加速直线运动,当接收到反射回来的超声波信号时,、相距,已知声速为,则下列说法正确的是( )

A. 车加速度的大小为

B. 经,接收到返回的超声波

C. 超声波追上车时,车前进了

D. 接收到反射回来的超声波信号时,车的速度是

8.质点自轴原点出发,沿轴正方向以加速度加速,经过时间速度变为,接着以加速度运动,当速度变为时,加速度又变为,直至速度变为时,加速度再变为,直到速度为,质点运动的图像如图所示,则下列说法正确的是( )

A. 质点一直沿轴正方向运动

B. 若时间足够长,质点可以返回到原点

C. 时刻,质点的速度为

D. 时间内,质点平均速度小于

9.如图,让甲球从离地高度为的位置由静止释放,同时让乙球在甲的正下方的某点由静止释放。已知乙球与水平地面碰撞后的速度大小是刚落地时速度大小的,且碰撞后的速度方向竖直向上。两小球均视为质点,忽略空气阻力,乙球与地面的碰撞时间忽略不计,重力加速度大小为,若乙第一次上升到最高点时刚好与甲相撞,则乙第一次上升的最大高度为( )

A. B. C. D.

10.两个物体沿同一直线同向运动,时刻开始计时,、两物体的图像如图所示,已知在时、在同一位置,根据图像信息,下列说法不正确的是( )

A. 物体、在时刻相距

B. 时,物体正在追赶物体

C. 内,物体、间的最大距离为

D. 物体做匀加速直线运动且加速度大小为

二、综合题:本大题共7小题,共60分。

11.某同学利用如图甲所示的实验装置测量重力加速度。

仔细观察图甲所示的实验装置,请指出该同学在实验操作中存在的两处错误:

______;

________;

该同学经正确操作得到如图丙所示的纸带,并选取连续的六个计数点,测得,若打点的周期为,则打点时速度_____用题目中所给物理量的字母表示,若分别计算出各计数点对应的速度数值,并在坐标系中画出与的关系图线,如图乙所示,则重力加速度_____;

经过多次实验,该同学发现,加速度的测量值总是比当地的重力加速度偏小,可能的原因是_____。

A.用刻度尺测量计数点间距时有误差 重锤和纸带下落时受到阻力的作用

12.某同学利用如图所示的方案测量气垫导轨上滑块的加速度。滑块上安装了宽度为的遮光板,滑块向右做匀加速直线运动,依次通过两个光电门和。光电门上的黑点处有极细的激光束,当遮光板挡住光束时开始计时,不遮挡光束时停止计时。现记录了遮光板通过第一个光电门所用的时间、通过第二个光电门所用的时间、光电门从第一次开始计时到第二次开始计时经历的时间,已知光电门上两黑点间的距离为,该同学先后用两种方法计算出滑块的加速度,分别为和,你认为下列判断正确的是( )

A. B. C.

13.如图所示,某一质点沿着如图所示的直线向右做匀减速运动,依次经过三点,,质点通过过程和过程的平均速度分别为和,求:

质点通过过程和过程的时间之比;

质点运动至点的瞬时速度的大小。

14.通过“折返跑”的测试成绩可以反应一个人的身体素质。在平直的跑道上一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后测试员同时开始计时,跑向正前方处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定在折返线处的标杆,再转身跑回起点线,返程无需减速,到达起点线处时停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩。学生加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计,某同学加速时的加速度大小为,减速时的加速度大小为,到达折返线处时速度需减小到零,并且该生全过程中最大速度不超过。求:

该学生返程到过程最快需多少时间;

该学生“折返跑”的最好成绩。

15.图为自动感应门,门框上边缘中央安装有传感器,当人或物体与传感器的水平距离小于或等于某个设定值可称为水平感应距离时,中间两扇门分别向左右平移,当人或物体与传感器的水平距离大于设定值时,门将自动关闭;图为感应门的俯视图,为传感器位置,实线大圆是传感器的感应范围,已知每扇门的宽度为,最大移动速度为,若门开启时先匀加速运动而后立即以大小相等的加速度匀减速运动,每扇门完全开启时的速度刚好为零,移动的最大距离为,不计门及门框的厚度,则:

求门开启时做加速运动的时间;

若人以的速度沿图中虚线走向感应门,要求人到达门框时左右门同时各自移动的距离,那么设定的传感器水平感应距离应为多少?

若以的感应距离设计感应门,欲搬运宽为的物体厚度不计,并使物体中间沿虚线垂直地匀速通过该门,如图所示,则物体的移动速度不能超过多少?

16.我市某公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为,假设绿灯亮起瞬时,每辆汽车都同时以加速度启动,做匀加速直线运动,速度达到时做匀速运动通过路口。该路口亮绿灯时间,而且有按倒计时显示的时间显示灯。另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,绿灯结束时刻,车头已越过停车线的汽车允许通过。求:

一次绿灯时间有多少辆汽车能通过路口?

若不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“”时开始刹车做匀减速直线运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,则刹车后汽车经多长时间停下?

事实上由于人要有反应时间,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车.现假设绿灯亮起时,第一个司机迟后起动汽车,后面司机都比前一辆车迟后起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?

17.实验用弹射器的子弹从枪口射出时的速度大小是,弹射器每隔竖直向上开一枪假定子弹在上升过程中都不相碰且枪口离地面的高度忽略不计,不计空气阻力,取.

空中最多能有几颗子弹?

设在时,将第一颗子弹射出,则在哪些时刻它和以后射出的子弹在空中相遇?

这些子弹在距射出点多高的地方依次与第一颗子弹相遇?

参考答案

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 打点计时器应接交流电源 重物释放时应靠近打点计时器

12.

13.质点通过 过程和 过程的时间之比

设加速为,点速度为 ,点速度为 ,点速度为 ,段时间为,段时间为。由平均速度公式得

由速度公式得

联立解得

14.假如学生从到的过程中,先做匀加速运动,紧接着做匀减速直线运动,并设此过程中达到的最大速度为,做匀加速运动的时间为,做匀减速运动的时间为,则由运动学公式,有:

;

;

;

联立三式,可解得:,,;

因为,所以从到的过程中,学生的确先做匀加速运动,然后做匀减速运动。

从到的加速过程中,速度从零增大到需时:;

加速过程的位移为: ;

最后阶段的匀速运动用时:;

所以,该学生“折返跑”的成绩为:;

该学生“折返跑”的最好成绩为。

15.由匀变速直线运动规律得

由对称可知

可得

传感器水平感应距离 应为

依题意每扇门至少要移动 的距离,每扇门的运动各经历两个阶段:开始加速度运动 的距离,速度达到 ,所用时间为 ,而后又做匀减速运动,设减速时间为,则

又

联立解得

总时间为

故物体移动的速度不能超过

16.解:

汽车加速时间,

时间,汽车能行驶的位移为,

所以,

根据题意,能有辆汽车通过路口;

记,当计时灯刚亮出“”时,第辆汽车行驶的位移,

此时汽车距停车线的距离:

第辆车刹车的时间为:

设能通过辆汽车,则第辆汽车能通过路口要满足:

数据代入后计算得出:

所以能通过辆汽车。

答:

若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,有辆汽车能通过路口;

刹车后汽车加速度大小为;

在该情况下,有辆车能通过路口。

17.解:第一颗子弹从射出到落回地面共用时间:

因每隔发出一颗子弹,故第一颗子弹落地时,第七颗子弹刚发出,空中共有颗子弹。

设第一颗子弹射出时间后,与第颗子弹相遇,此时第颗子弹运动时间:

由运动学公式得,

解得:

当时,

当时,

当时,

当时,

当时,

设第一颗子弹与第颗子弹相遇时距射出点的高度为,则有:

所以,,,,,

第1页,共1页

同课章节目录