2025届高考语文语言文字运用攻略讲义1 正确使用词语

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文语言文字运用攻略讲义1 正确使用词语 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 49.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-10-26 15:03:39 | ||

图片预览

文档简介

1 正确使用词语——2025届高考语文语言文字运用攻略讲义

一、成语填空

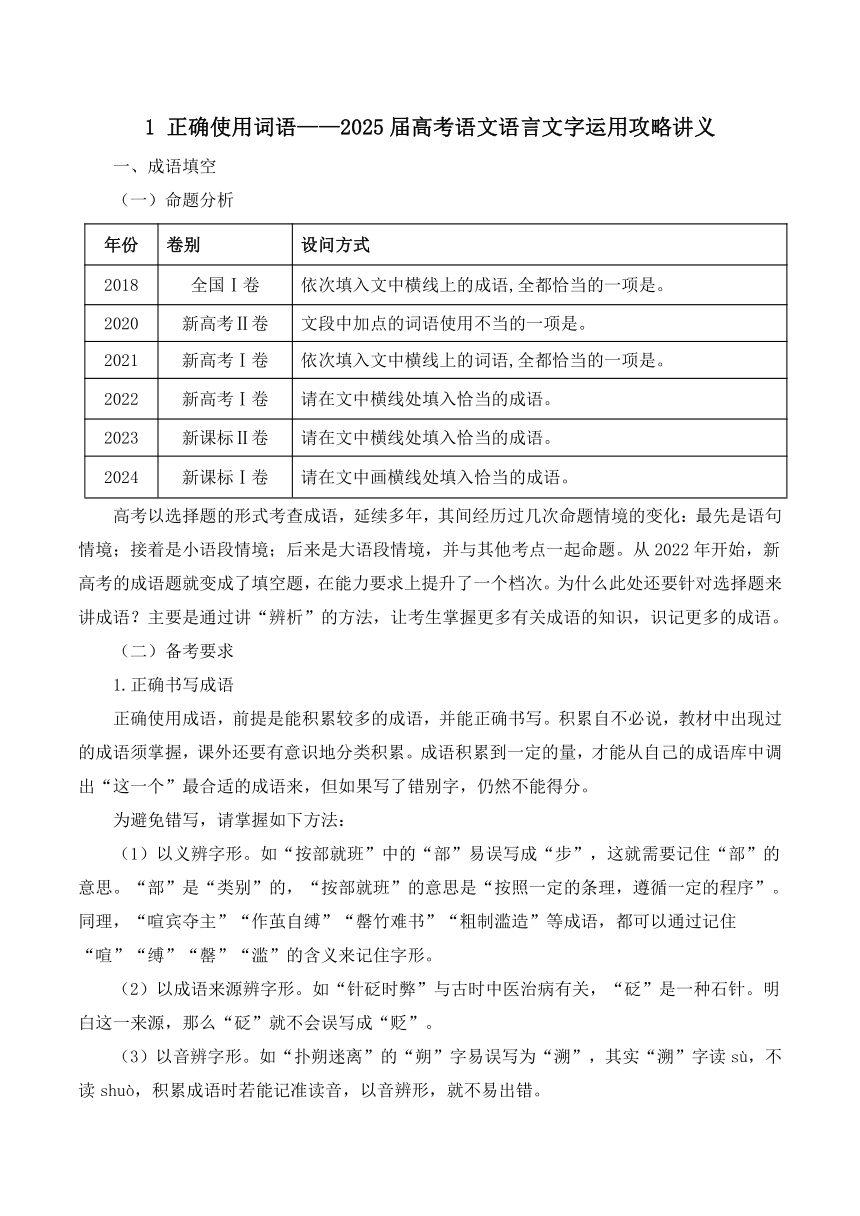

(一)命题分析

年份 卷别 设问方式

2018 全国Ⅰ卷 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是。

2020 新高考Ⅱ卷 文段中加点的词语使用不当的一项是。

2021 新高考Ⅰ卷 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是。

2022 新高考Ⅰ卷 请在文中横线处填入恰当的成语。

2023 新课标Ⅱ卷 请在文中横线处填入恰当的成语。

2024 新课标Ⅰ卷 请在文中画横线处填入恰当的成语。

高考以选择题的形式考查成语,延续多年,其间经历过几次命题情境的变化:最先是语句情境;接着是小语段情境;后来是大语段情境,并与其他考点一起命题。从2022年开始,新高考的成语题就变成了填空题,在能力要求上提升了一个档次。为什么此处还要针对选择题来讲成语?主要是通过讲“辨析”的方法,让考生掌握更多有关成语的知识,识记更多的成语。

(二)备考要求

1.正确书写成语

正确使用成语,前提是能积累较多的成语,并能正确书写。积累自不必说,教材中出现过的成语须掌握,课外还要有意识地分类积累。成语积累到一定的量,才能从自己的成语库中调出“这一个”最合适的成语来,但如果写了错别字,仍然不能得分。

为避免错写,请掌握如下方法:

(1)以义辨字形。如“按部就班”中的“部”易误写成“步”,这就需要记住“部”的意思。“部”是“类别”的,“按部就班”的意思是“按照一定的条理,遵循一定的程序”。同理,“喧宾夺主”“作茧自缚”“罄竹难书”“粗制滥造”等成语,都可以通过记住“喧”“缚”“罄”“滥”的含义来记住字形。

(2)以成语来源辨字形。如“针砭时弊”与古时中医治病有关,“砭”是一种石针。明白这一来源,那么“砭”就不会误写成“贬”。

(3)以音辨字形。如“扑朔迷离”的“朔”字易误写为“溯”,其实“溯”字读sù,不读shuò,积累成语时若能记准读音,以音辨形,就不易出错。

(4)以成语的构词结构辨字形。如“山清水秀”中的“山”与“水”相对,“清”与“秀”相对,是写山水之美的。“青山绿水”中的“青”“绿”都是颜色,不能“青”“清”二字混为一谈。

2.掌握做题的方法

(1)认真分析语境。通读语段,了解语意重心,尤其要认真阅读填写成语所在的句子,明确句子的大意,圈画出所填成语的前后词语,弄清前后句的表意重心,还要了解语段的性质及语体风格等特征。认真分析语境的限制性与提示性信息。所谓分析语境,就是把各种联系找出来。

(2)做到“义”“境”相符。成语与其所在的语境,首先存在着语义上的联系。语义联系是指该成语自身的词义与语境中要表达的意思的契合度。两者的契合度越高,则说明该成语越适用于该语境。反之,就会造成语义逻辑上的相悖。

具体来说,可从以下方面着手:①注意抓住关键词句,理解语段主要意思;②注意语义的转折或对比;③注意根据前后文语境的词语填写成语;④注意根据前后逻辑推理填写成语;⑤注意提炼或概括成语;⑥注意根据前后照应填写成语;⑦注意根据固定搭配填写成语;⑧注意抓住事物特点概括成语。

(三)提分指南:“三条件”“五察看”填写成语

解答成语填空题要注意的是,填入的成语须满足“三条件”:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意、语法等,三是不能出现错别字。其中,满足第二个条件需要做到以下“五察看”:

1.察看语境,切忌事理不通。

因为语境对语言表达有一定的限制,所以成语填写要注意语境要求,要结合成语前后的语句来把握与辨析其中内在的关联、照应、衔接、过渡等关系是否合适。填写时通读语段,要从整体上把握语境,联系上下文的意思,读懂上下文的暗示,注意上下文与所填成语的“勾连”。

例如2022年全国甲卷第 17 题①、②处:“与过去相比,今天的博物馆已经发生了_①_的变化。有了科技的助力,这些往日因时空限制而_②_的事情都已成为现实。”

①处,根据语境可知,前后对比,变化巨大,故可填“天翻地覆”一类表示变化巨大的成语。②处所填内容应和后文“成为现实”形成对比,可知该处应填语义上与“成为现实”相反的成语,再根据“往日因时空限制”,故可填“不可企及”或“遥不可及”。

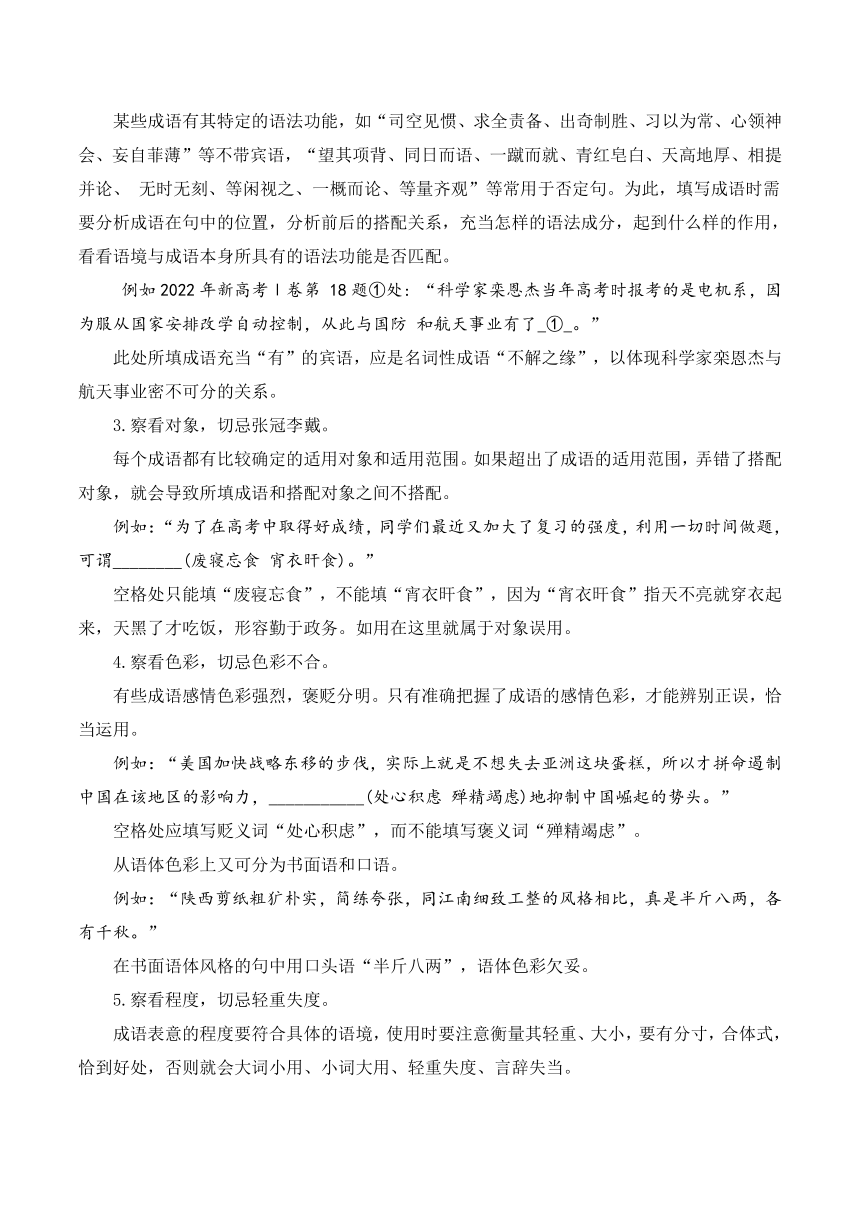

2.察看位置,切记功能不备。

某些成语有其特定的语法功能,如“司空见惯、求全责备、出奇制胜、习以为常、心领神 会、妄自菲薄”等不带宾语,“望其项背、同日而语、一蹴而就、青红皂白、天高地厚、相提并论、 无时无刻、等闲视之、一概而论、等量齐观”等常用于否定句。为此,填写成语时需要分析成语在句中的位置,分析前后的搭配关系,充当怎样的语法成分,起到什么样的作用,看看语境与成语本身所具有的语法功能是否匹配。

例如2022年新高考Ⅰ卷第 18题①处: “科学家栾恩杰当年高考时报考的是电机系,因为服从国家安排改学自动控制,从此与国防 和航天事业有了_①_。”

此处所填成语充当“有”的宾语,应是名词性成语“不解之缘”,以体现科学家栾恩杰与航天事业密不可分的关系。

3.察看对象,切忌张冠李戴。

每个成语都有比较确定的适用对象和适用范围。如果超出了成语的适用范围,弄错了搭配对象,就会导致所填成语和搭配对象之间不搭配。

例如:“为了在高考中取得好成绩,同学们最近又加大了复习的强度,利用一切时间做题,可谓________(废寝忘食 宵衣旰食)。”

空格处只能填“废寝忘食”,不能填“宵衣旰食”,因为“宵衣旰食”指天不亮就穿衣起来,天黑了才吃饭,形容勤于政务。如用在这里就属于对象误用。

4.察看色彩,切忌色彩不合。

有些成语感彩强烈,褒贬分明。只有准确把握了成语的感彩,才能辨别正误,恰当运用。

例如:“美国加快战略东移的步伐,实际上就是不想失去亚洲这块蛋糕,所以才拼命遏制 中国在该地区的影响力,___________(处心积虑 殚精竭虑)地抑制中国崛起的势头。”

空格处应填写贬义词“处心积虑”,而不能填写褒义词“殚精竭虑”。

从语体色彩上又可分为书面语和口语。

例如:“陕西剪纸粗犷朴实,简练夸张,同江南细致工整的风格相比,真是半斤八两,各 有千秋。”

在书面语体风格的句中用口头语“半斤八两”,语体色彩欠妥。

5.察看程度,切忌轻重失度。

成语表意的程度要符合具体的语境,使用时要注意衡量其轻重、大小,要有分寸,合体式,恰到好处,否则就会大词小用、小词大用、轻重失度、言辞失当。

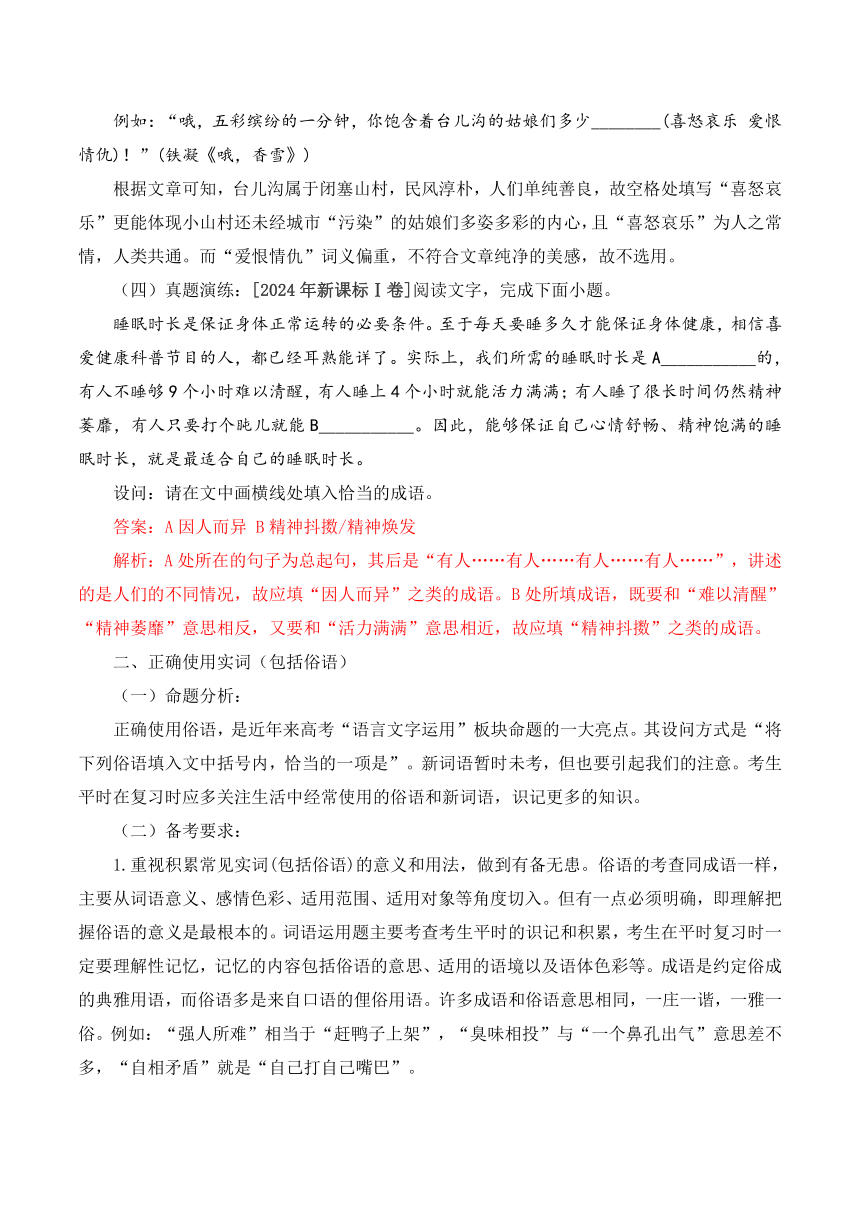

例如:“哦,五彩缤纷的一分钟,你饱含着台儿沟的姑娘们多少________(喜怒哀乐 爱恨情仇)!”(铁凝《哦,香雪》)

根据文章可知,台儿沟属于闭塞山村,民风淳朴,人们单纯善良,故空格处填写“喜怒哀乐”更能体现小山村还未经城市“污染”的姑娘们多姿多彩的内心,且“喜怒哀乐”为人之常情,人类共通。而“爱恨情仇”词义偏重,不符合文章纯净的美感,故不选用。

(四)真题演练:[2024年新课标Ⅰ卷]阅读文字,完成下面小题。

睡眠时长是保证身体正常运转的必要条件。至于每天要睡多久才能保证身体健康,相信喜爱健康科普节目的人,都已经耳熟能详了。实际上,我们所需的睡眠时长是A___________的,有人不睡够9个小时难以清醒,有人睡上4个小时就能活力满满;有人睡了很长时间仍然精神萎靡,有人只要打个盹儿就能B___________。因此,能够保证自己心情舒畅、精神饱满的睡眠时长,就是最适合自己的睡眠时长。

设问:请在文中画横线处填入恰当的成语。

答案:A因人而异 B精神抖擞/精神焕发

解析:A处所在的句子为总起句,其后是“有人……有人……有人……有人……”,讲述的是人们的不同情况,故应填“因人而异”之类的成语。B处所填成语,既要和“难以清醒”“精神萎靡”意思相反,又要和“活力满满”意思相近,故应填“精神抖擞”之类的成语。

二、正确使用实词(包括俗语)

(一)命题分析:

正确使用俗语,是近年来高考“语言文字运用”板块命题的一大亮点。其设问方式是“将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是”。新词语暂时未考,但也要引起我们的注意。考生平时在复习时应多关注生活中经常使用的俗语和新词语,识记更多的知识。

(二)备考要求:

1.重视积累常见实词(包括俗语)的意义和用法,做到有备无患。俗语的考查同成语一样,主要从词语意义、感彩、适用范围、适用对象等角度切入。但有一点必须明确,即理解把握俗语的意义是最根本的。词语运用题主要考查考生平时的识记和积累,考生在平时复习时一定要理解性记忆,记忆的内容包括俗语的意思、适用的语境以及语体色彩等。成语是约定俗成的典雅用语,而俗语多是来自口语的俚俗用语。许多成语和俗语意思相同,一庄一谐,一雅一俗。例如:“强人所难”相当于“赶鸭子上架”,“臭味相投”与“一个鼻孔出气”意思差不多,“自相矛盾”就是“自己打自己嘴巴”。

2.重视阅读,在阅读中提高对词语与句子的鉴赏能力。阅读是比刷题更有效的复习方法,要重视阅读科普说明文、乡土文学、经典作品以及与学生生活贴近的新闻。

3.注意词语所在语境。近两年高考对实词的考查,主要集中在对具体语言环境中的词语的理解和运用上。这不但要求考生能根据语境简要解释某个词语的含义,而且要求考生能准确地辨析某个词语在具体语境中的特定含义或临时含义。解答这类题要准确把握语境,根据语境推断词语的意义、用法。

(三)提分指南:辨析角度

意义角度:

1.词义的范围

注意词义的范围大小,如“边疆”与“边境”,分别指“靠近国界的领土”“靠 近边界的地方”,但“边疆”可以包含“边 境”以外的地方。

2.词义的轻重

注意词义表达的轻重,如“极力”与“竭力”,后者比前者所表达的意思重。

3.词义的侧重点

注意词义表述的重点,如“温和”与“温柔”,前者侧重于形容态度,后者侧重于形容性格。

4.词义的多样性

了解词语的本义、引申义和比喻义。本义一般指词的起源义,即词的最初意义,如“秣马厉兵”中的“兵”用的是本义——武器。引申义是由词的本义引申出来并经过推演发展而产生的意义,如“兵强马壮”“纸上谈兵”中的“兵”用的是引申义——士兵、军事。比喻义是由词的本义(或引申义)的比喻用法而衍生的意义,如“扣帽子”中的“帽子”用的是比喻义——罪名、坏名义。

色彩角度:

1.感彩

要把握词语体现的感彩,如 “煽动”“鼓励”“动员”这三个词,“煽动” 是贬义词,“鼓励”是褒义词,“动员”是中性词。

2.语体色彩

要把握词语体现的语体色彩,如“一块五”是口语,“一元五角”是书面语。

用法角度:

1.适用对象

词语有不同的适用对象,如“诞辰” 与“生日”,前者适用于所尊敬的人,后者适用于所有人。

2.搭配关系

要关注词语的习惯性搭配,如“提 高”与“提升”,前者多与“技术”“效率” 等搭配,后者多与“职位”“等级”等搭配。

3.语法特征

可以从语法的角度分析词语的词性,如“品味”与“品位”,前者既可以作动词,又可以作名词,后者只能作名词。

(四)答题指导

1.俗语类型。

俗语属于熟语,主要包括谚语、歇后语和惯用语。

谚语是指广泛流传于民间的言简意赅的短语。多数谚语的口语性强,通俗易懂, 在形式上一般都用一两个短句来表达一个完整的意思。如“种瓜得瓜,种豆得豆”“饭后百步走,活到九十九”等。

歇后语是中国劳动人民自古以来在生活实践中创造的一种特殊语言形式,是一种短小、风趣、形象的语句。歇后语由前后两部分组成:前一部分起“引子”作用,像谜面,后一部分起“后衬”的作用,像谜底,十分自然贴切。在一定的语言环境中,通常说出前半截,“歇”去后半截,就可以领会和猜想出它的本意。如“泥菩萨过江——自身难保”“竹篮打水——一场空”“船到桥头——自然直”等。

惯用语是一种常用的固定词组,既有三音节为主的固定格式,又有比较灵活的结构和强烈的修辞色彩。它通过比喻等方法获得修辞转义。如“吃大锅饭”“半瓶子醋” “背黑锅”“穿小鞋”“磨洋工”等。

(2)当代新词语。

当代新词语的来源,主要是如下几个方面:

①反映新事物、新现象、新观念而产生的新词语。这类新词语是按照汉语通常的构词规律而新造的,如反映新事物的词语“轻轨”“信用卡”“经济特区”等;反映新现象的词语“团购”等;反映新观念的词语“逆袭”“正能量”“核心素养”等。这类词语中包含很多新造的专用术语,如“云计算”“物联网”“人工智能”“大数据”等。

②旧词新用、仿拟而产生的新词语。有些词语本来就存在,但当今人们在使用时给它赋予了新的意义。如“宰”现在产生了一个新的义项:比喻向买东西或接受服务的人索取高价。这样的词语不少,如“托儿”“包装”“前卫”“下课”等。

③受外族语言影响而产生的新词语。典型的外来词是音译词,如“克隆”“丁克”“高尔夫”等;有的外来是一半音译、一半意译,如“啤酒”“因特网”“艾滋病”等;有的外来词在音译的基础上还兼顾了词义的提示,如“黑客”“基因”等。

④受地方方言影响而产生的新词语。当今社会人们的交流平台多,不同地域的方言词语有的也成了新词语,如东北方言词语“整”、广东方言词语“炒鱿鱼”等,地域性特点已逐步打破。

⑤由已有词语衍生而来的新词语。如由“白领”“蓝领”衍生出“金领”“粉领”“黑领”;

“网吧”本身是个新词,由此衍生出“茶吧”“氧吧”“书吧”等。

⑥网络交流而产生的新词语。有些网络词语被大多数人所认可,使用较为广泛。如“点赞”“粉丝”“高大上”等。

三、正确使用虚词

提分指南:“五看”辨析运用虚词

虚词是指现代汉语中一般不能单独成句,意义比较抽象,有帮助造句作用的词,包括副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。虚词的考查主要涉及关联词、介词和副词在语境中的使用,偶尔也涉及助词在语境中的使用。

辨析虚词的方法主要有以下五种:

1.看词性异同

词性不同,虚词的语法功能也就不同。 只有把握了词性,才能准确使用虚词。如 “固然”和“诚然”都可以充当连词,但“诚然”还可以充当副词,表示“实在”的意思,如“他 很爱那几只小鸭,小鸭也诚然可爱”。

2.看搭配情况

在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看它们是不是成对出现,是否构成固定搭配的关系。一些虚词如果有多种搭配关系,就要结合语境来选择。如“不但”和“而 且”“反而”都能搭配,区别是“不但”后面必须接否定内容才能与“反而”搭配。

3.看语气

这主要涉及表示语气的副词和助词。如“难道”与“莫非”,前者用于加强反问语气,后者多用于揣测语气,有时也用于加强反问语气,但是语气不如前者强烈。

4.看表达关系

虚词有表明或强化词语之间、句子之间关系的作用,所以考生可以通过辨析词语之间、句子之间的关系来辨析虚词的使 用是否 恰当。如“进而”与“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接或因果关系。

5.看位置

关联词语有固定的位置:有的只能用于前一分句,如“由于”;有的只能用于后一分句,如“却”“然而”等。

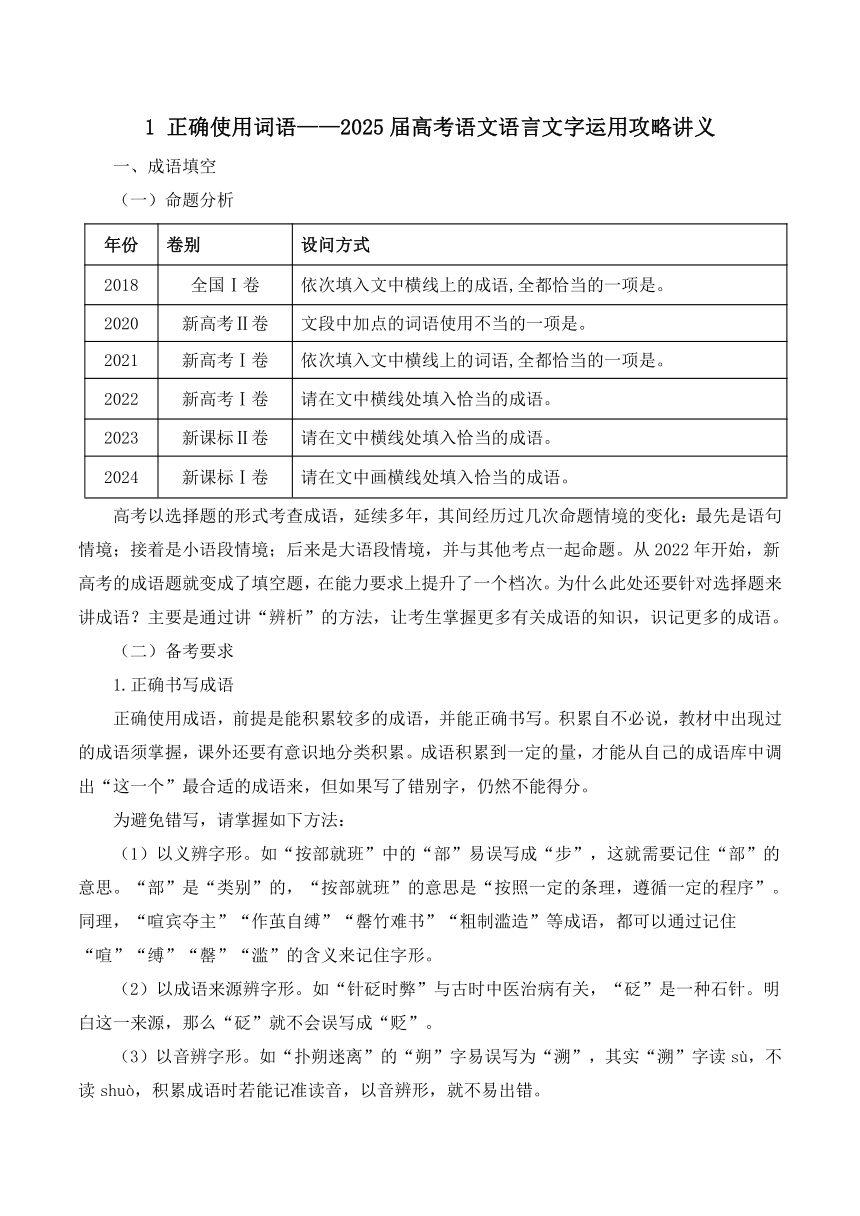

一、成语填空

(一)命题分析

年份 卷别 设问方式

2018 全国Ⅰ卷 依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是。

2020 新高考Ⅱ卷 文段中加点的词语使用不当的一项是。

2021 新高考Ⅰ卷 依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是。

2022 新高考Ⅰ卷 请在文中横线处填入恰当的成语。

2023 新课标Ⅱ卷 请在文中横线处填入恰当的成语。

2024 新课标Ⅰ卷 请在文中画横线处填入恰当的成语。

高考以选择题的形式考查成语,延续多年,其间经历过几次命题情境的变化:最先是语句情境;接着是小语段情境;后来是大语段情境,并与其他考点一起命题。从2022年开始,新高考的成语题就变成了填空题,在能力要求上提升了一个档次。为什么此处还要针对选择题来讲成语?主要是通过讲“辨析”的方法,让考生掌握更多有关成语的知识,识记更多的成语。

(二)备考要求

1.正确书写成语

正确使用成语,前提是能积累较多的成语,并能正确书写。积累自不必说,教材中出现过的成语须掌握,课外还要有意识地分类积累。成语积累到一定的量,才能从自己的成语库中调出“这一个”最合适的成语来,但如果写了错别字,仍然不能得分。

为避免错写,请掌握如下方法:

(1)以义辨字形。如“按部就班”中的“部”易误写成“步”,这就需要记住“部”的意思。“部”是“类别”的,“按部就班”的意思是“按照一定的条理,遵循一定的程序”。同理,“喧宾夺主”“作茧自缚”“罄竹难书”“粗制滥造”等成语,都可以通过记住“喧”“缚”“罄”“滥”的含义来记住字形。

(2)以成语来源辨字形。如“针砭时弊”与古时中医治病有关,“砭”是一种石针。明白这一来源,那么“砭”就不会误写成“贬”。

(3)以音辨字形。如“扑朔迷离”的“朔”字易误写为“溯”,其实“溯”字读sù,不读shuò,积累成语时若能记准读音,以音辨形,就不易出错。

(4)以成语的构词结构辨字形。如“山清水秀”中的“山”与“水”相对,“清”与“秀”相对,是写山水之美的。“青山绿水”中的“青”“绿”都是颜色,不能“青”“清”二字混为一谈。

2.掌握做题的方法

(1)认真分析语境。通读语段,了解语意重心,尤其要认真阅读填写成语所在的句子,明确句子的大意,圈画出所填成语的前后词语,弄清前后句的表意重心,还要了解语段的性质及语体风格等特征。认真分析语境的限制性与提示性信息。所谓分析语境,就是把各种联系找出来。

(2)做到“义”“境”相符。成语与其所在的语境,首先存在着语义上的联系。语义联系是指该成语自身的词义与语境中要表达的意思的契合度。两者的契合度越高,则说明该成语越适用于该语境。反之,就会造成语义逻辑上的相悖。

具体来说,可从以下方面着手:①注意抓住关键词句,理解语段主要意思;②注意语义的转折或对比;③注意根据前后文语境的词语填写成语;④注意根据前后逻辑推理填写成语;⑤注意提炼或概括成语;⑥注意根据前后照应填写成语;⑦注意根据固定搭配填写成语;⑧注意抓住事物特点概括成语。

(三)提分指南:“三条件”“五察看”填写成语

解答成语填空题要注意的是,填入的成语须满足“三条件”:一是所填的必须是成语,二是该成语的使用要合乎语意、语法等,三是不能出现错别字。其中,满足第二个条件需要做到以下“五察看”:

1.察看语境,切忌事理不通。

因为语境对语言表达有一定的限制,所以成语填写要注意语境要求,要结合成语前后的语句来把握与辨析其中内在的关联、照应、衔接、过渡等关系是否合适。填写时通读语段,要从整体上把握语境,联系上下文的意思,读懂上下文的暗示,注意上下文与所填成语的“勾连”。

例如2022年全国甲卷第 17 题①、②处:“与过去相比,今天的博物馆已经发生了_①_的变化。有了科技的助力,这些往日因时空限制而_②_的事情都已成为现实。”

①处,根据语境可知,前后对比,变化巨大,故可填“天翻地覆”一类表示变化巨大的成语。②处所填内容应和后文“成为现实”形成对比,可知该处应填语义上与“成为现实”相反的成语,再根据“往日因时空限制”,故可填“不可企及”或“遥不可及”。

2.察看位置,切记功能不备。

某些成语有其特定的语法功能,如“司空见惯、求全责备、出奇制胜、习以为常、心领神 会、妄自菲薄”等不带宾语,“望其项背、同日而语、一蹴而就、青红皂白、天高地厚、相提并论、 无时无刻、等闲视之、一概而论、等量齐观”等常用于否定句。为此,填写成语时需要分析成语在句中的位置,分析前后的搭配关系,充当怎样的语法成分,起到什么样的作用,看看语境与成语本身所具有的语法功能是否匹配。

例如2022年新高考Ⅰ卷第 18题①处: “科学家栾恩杰当年高考时报考的是电机系,因为服从国家安排改学自动控制,从此与国防 和航天事业有了_①_。”

此处所填成语充当“有”的宾语,应是名词性成语“不解之缘”,以体现科学家栾恩杰与航天事业密不可分的关系。

3.察看对象,切忌张冠李戴。

每个成语都有比较确定的适用对象和适用范围。如果超出了成语的适用范围,弄错了搭配对象,就会导致所填成语和搭配对象之间不搭配。

例如:“为了在高考中取得好成绩,同学们最近又加大了复习的强度,利用一切时间做题,可谓________(废寝忘食 宵衣旰食)。”

空格处只能填“废寝忘食”,不能填“宵衣旰食”,因为“宵衣旰食”指天不亮就穿衣起来,天黑了才吃饭,形容勤于政务。如用在这里就属于对象误用。

4.察看色彩,切忌色彩不合。

有些成语感彩强烈,褒贬分明。只有准确把握了成语的感彩,才能辨别正误,恰当运用。

例如:“美国加快战略东移的步伐,实际上就是不想失去亚洲这块蛋糕,所以才拼命遏制 中国在该地区的影响力,___________(处心积虑 殚精竭虑)地抑制中国崛起的势头。”

空格处应填写贬义词“处心积虑”,而不能填写褒义词“殚精竭虑”。

从语体色彩上又可分为书面语和口语。

例如:“陕西剪纸粗犷朴实,简练夸张,同江南细致工整的风格相比,真是半斤八两,各 有千秋。”

在书面语体风格的句中用口头语“半斤八两”,语体色彩欠妥。

5.察看程度,切忌轻重失度。

成语表意的程度要符合具体的语境,使用时要注意衡量其轻重、大小,要有分寸,合体式,恰到好处,否则就会大词小用、小词大用、轻重失度、言辞失当。

例如:“哦,五彩缤纷的一分钟,你饱含着台儿沟的姑娘们多少________(喜怒哀乐 爱恨情仇)!”(铁凝《哦,香雪》)

根据文章可知,台儿沟属于闭塞山村,民风淳朴,人们单纯善良,故空格处填写“喜怒哀乐”更能体现小山村还未经城市“污染”的姑娘们多姿多彩的内心,且“喜怒哀乐”为人之常情,人类共通。而“爱恨情仇”词义偏重,不符合文章纯净的美感,故不选用。

(四)真题演练:[2024年新课标Ⅰ卷]阅读文字,完成下面小题。

睡眠时长是保证身体正常运转的必要条件。至于每天要睡多久才能保证身体健康,相信喜爱健康科普节目的人,都已经耳熟能详了。实际上,我们所需的睡眠时长是A___________的,有人不睡够9个小时难以清醒,有人睡上4个小时就能活力满满;有人睡了很长时间仍然精神萎靡,有人只要打个盹儿就能B___________。因此,能够保证自己心情舒畅、精神饱满的睡眠时长,就是最适合自己的睡眠时长。

设问:请在文中画横线处填入恰当的成语。

答案:A因人而异 B精神抖擞/精神焕发

解析:A处所在的句子为总起句,其后是“有人……有人……有人……有人……”,讲述的是人们的不同情况,故应填“因人而异”之类的成语。B处所填成语,既要和“难以清醒”“精神萎靡”意思相反,又要和“活力满满”意思相近,故应填“精神抖擞”之类的成语。

二、正确使用实词(包括俗语)

(一)命题分析:

正确使用俗语,是近年来高考“语言文字运用”板块命题的一大亮点。其设问方式是“将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是”。新词语暂时未考,但也要引起我们的注意。考生平时在复习时应多关注生活中经常使用的俗语和新词语,识记更多的知识。

(二)备考要求:

1.重视积累常见实词(包括俗语)的意义和用法,做到有备无患。俗语的考查同成语一样,主要从词语意义、感彩、适用范围、适用对象等角度切入。但有一点必须明确,即理解把握俗语的意义是最根本的。词语运用题主要考查考生平时的识记和积累,考生在平时复习时一定要理解性记忆,记忆的内容包括俗语的意思、适用的语境以及语体色彩等。成语是约定俗成的典雅用语,而俗语多是来自口语的俚俗用语。许多成语和俗语意思相同,一庄一谐,一雅一俗。例如:“强人所难”相当于“赶鸭子上架”,“臭味相投”与“一个鼻孔出气”意思差不多,“自相矛盾”就是“自己打自己嘴巴”。

2.重视阅读,在阅读中提高对词语与句子的鉴赏能力。阅读是比刷题更有效的复习方法,要重视阅读科普说明文、乡土文学、经典作品以及与学生生活贴近的新闻。

3.注意词语所在语境。近两年高考对实词的考查,主要集中在对具体语言环境中的词语的理解和运用上。这不但要求考生能根据语境简要解释某个词语的含义,而且要求考生能准确地辨析某个词语在具体语境中的特定含义或临时含义。解答这类题要准确把握语境,根据语境推断词语的意义、用法。

(三)提分指南:辨析角度

意义角度:

1.词义的范围

注意词义的范围大小,如“边疆”与“边境”,分别指“靠近国界的领土”“靠 近边界的地方”,但“边疆”可以包含“边 境”以外的地方。

2.词义的轻重

注意词义表达的轻重,如“极力”与“竭力”,后者比前者所表达的意思重。

3.词义的侧重点

注意词义表述的重点,如“温和”与“温柔”,前者侧重于形容态度,后者侧重于形容性格。

4.词义的多样性

了解词语的本义、引申义和比喻义。本义一般指词的起源义,即词的最初意义,如“秣马厉兵”中的“兵”用的是本义——武器。引申义是由词的本义引申出来并经过推演发展而产生的意义,如“兵强马壮”“纸上谈兵”中的“兵”用的是引申义——士兵、军事。比喻义是由词的本义(或引申义)的比喻用法而衍生的意义,如“扣帽子”中的“帽子”用的是比喻义——罪名、坏名义。

色彩角度:

1.感彩

要把握词语体现的感彩,如 “煽动”“鼓励”“动员”这三个词,“煽动” 是贬义词,“鼓励”是褒义词,“动员”是中性词。

2.语体色彩

要把握词语体现的语体色彩,如“一块五”是口语,“一元五角”是书面语。

用法角度:

1.适用对象

词语有不同的适用对象,如“诞辰” 与“生日”,前者适用于所尊敬的人,后者适用于所有人。

2.搭配关系

要关注词语的习惯性搭配,如“提 高”与“提升”,前者多与“技术”“效率” 等搭配,后者多与“职位”“等级”等搭配。

3.语法特征

可以从语法的角度分析词语的词性,如“品味”与“品位”,前者既可以作动词,又可以作名词,后者只能作名词。

(四)答题指导

1.俗语类型。

俗语属于熟语,主要包括谚语、歇后语和惯用语。

谚语是指广泛流传于民间的言简意赅的短语。多数谚语的口语性强,通俗易懂, 在形式上一般都用一两个短句来表达一个完整的意思。如“种瓜得瓜,种豆得豆”“饭后百步走,活到九十九”等。

歇后语是中国劳动人民自古以来在生活实践中创造的一种特殊语言形式,是一种短小、风趣、形象的语句。歇后语由前后两部分组成:前一部分起“引子”作用,像谜面,后一部分起“后衬”的作用,像谜底,十分自然贴切。在一定的语言环境中,通常说出前半截,“歇”去后半截,就可以领会和猜想出它的本意。如“泥菩萨过江——自身难保”“竹篮打水——一场空”“船到桥头——自然直”等。

惯用语是一种常用的固定词组,既有三音节为主的固定格式,又有比较灵活的结构和强烈的修辞色彩。它通过比喻等方法获得修辞转义。如“吃大锅饭”“半瓶子醋” “背黑锅”“穿小鞋”“磨洋工”等。

(2)当代新词语。

当代新词语的来源,主要是如下几个方面:

①反映新事物、新现象、新观念而产生的新词语。这类新词语是按照汉语通常的构词规律而新造的,如反映新事物的词语“轻轨”“信用卡”“经济特区”等;反映新现象的词语“团购”等;反映新观念的词语“逆袭”“正能量”“核心素养”等。这类词语中包含很多新造的专用术语,如“云计算”“物联网”“人工智能”“大数据”等。

②旧词新用、仿拟而产生的新词语。有些词语本来就存在,但当今人们在使用时给它赋予了新的意义。如“宰”现在产生了一个新的义项:比喻向买东西或接受服务的人索取高价。这样的词语不少,如“托儿”“包装”“前卫”“下课”等。

③受外族语言影响而产生的新词语。典型的外来词是音译词,如“克隆”“丁克”“高尔夫”等;有的外来是一半音译、一半意译,如“啤酒”“因特网”“艾滋病”等;有的外来词在音译的基础上还兼顾了词义的提示,如“黑客”“基因”等。

④受地方方言影响而产生的新词语。当今社会人们的交流平台多,不同地域的方言词语有的也成了新词语,如东北方言词语“整”、广东方言词语“炒鱿鱼”等,地域性特点已逐步打破。

⑤由已有词语衍生而来的新词语。如由“白领”“蓝领”衍生出“金领”“粉领”“黑领”;

“网吧”本身是个新词,由此衍生出“茶吧”“氧吧”“书吧”等。

⑥网络交流而产生的新词语。有些网络词语被大多数人所认可,使用较为广泛。如“点赞”“粉丝”“高大上”等。

三、正确使用虚词

提分指南:“五看”辨析运用虚词

虚词是指现代汉语中一般不能单独成句,意义比较抽象,有帮助造句作用的词,包括副词、介词、连词、助词、叹词、拟声词六类。虚词的考查主要涉及关联词、介词和副词在语境中的使用,偶尔也涉及助词在语境中的使用。

辨析虚词的方法主要有以下五种:

1.看词性异同

词性不同,虚词的语法功能也就不同。 只有把握了词性,才能准确使用虚词。如 “固然”和“诚然”都可以充当连词,但“诚然”还可以充当副词,表示“实在”的意思,如“他 很爱那几只小鸭,小鸭也诚然可爱”。

2.看搭配情况

在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看它们是不是成对出现,是否构成固定搭配的关系。一些虚词如果有多种搭配关系,就要结合语境来选择。如“不但”和“而 且”“反而”都能搭配,区别是“不但”后面必须接否定内容才能与“反而”搭配。

3.看语气

这主要涉及表示语气的副词和助词。如“难道”与“莫非”,前者用于加强反问语气,后者多用于揣测语气,有时也用于加强反问语气,但是语气不如前者强烈。

4.看表达关系

虚词有表明或强化词语之间、句子之间关系的作用,所以考生可以通过辨析词语之间、句子之间的关系来辨析虚词的使 用是否 恰当。如“进而”与“从而”,前者一般表示递进关系,后者一般表示承接或因果关系。

5.看位置

关联词语有固定的位置:有的只能用于前一分句,如“由于”;有的只能用于后一分句,如“却”“然而”等。

同课章节目录